引用本文: 柴小焱, 張雨林, 楊宇航, 張國明. 2014年至2023年家族性滲出性玻璃體視網膜病變研究熱點及趨勢的文獻計量學分析. 中華眼底病雜志, 2024, 40(9): 713-719. doi: 10.3760/cma.j.cn511434-20240515-00197 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中華眼底病雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

家族性滲出性玻璃體視網膜病變(FEVR)是一種遺傳性玻璃體視網膜血管發育異常疾病[1],具有很強的遺傳和臨床異質性。典型臨床表現為無癥狀的視網膜周邊無血管區和末梢血管異常,當視網膜缺氧進一步發展可繼發牽拉性視網膜脫離和新生血管性青光眼,不同程度影響患者視力[2-4]。因此,早期篩查和診斷對預防患者視力喪失起關鍵作用[5]。近年,新生兒眼病篩查開展與廣角數碼小兒視網膜成像系統技術的應用使越來越多先天性眼病在早期階段被發現,也為研究FEVR的發病機制和預后等提供了重要的臨床資料[6]。文獻計量學側重于使用數學和統計學方法對出版物進行定量的分析,借助CiteSpace、VOSviewer等軟件對結果進行可視化,從而總結梳理一個知識領域的框架和發展進程[7-8]。本文采用文獻計量學研究方法,基于Web of Science(WOS)數據庫對2014年至2023年FEVR相關研究的熱點和趨勢進行歸納整理和可視化分析,以期為研究者更全面了解FEVR領域近10年的研究發展情況以及后續研究提供參考依據和新思路。現將結果報道如下。

1 資料和方法

1.1 數據來源和數據收集

選取美國科學情報研究所的WOS核心數據集SSCI和SCI-Expanded為數據源。以“familial exudative vitreoretinopathy”為檢索詞,檢索標題、摘要、關鍵詞。檢索的文獻時間限定為2014年1月1日至2023年12月31日。檢索日期為2024年1月2日。文獻類型限定為論著、綜述;語言限制為英文,共納入316篇FEVR相關文獻。

采用CiteSpace6.2.R3軟件進行統計分析。本研究設置時間跨度為2014年1月至2023年12月,時間切片設置為1年。節點關聯強度計算采用Cosine算法,用于時間切片內(Within Slices)。節點類型分別選擇國家、機構、作者、被引文獻和關鍵詞,提取每個時間切片內排名前10位的研究對象。對國家、機構和作者間科研合作網絡進行分析,計算中介中心性體現節點在網絡中的重要程度。對參考文獻進行共被引分析和可視化,節點大小表示文獻的被引頻次,頻次越高,節點面積越大;節點間連線表示文獻之間的共被引關系;采用對數似然率算法對所引文獻的關鍵詞進行聚類,Silhouette值為0.7時聚類結果具有高可信度;節點和連線顏色代表相應發表或首次被引年份;紫色年輪表示具有高中心性節點。檢測共被引文獻和關鍵詞的突發性,即找出那些經常被同一組文獻引用的研究論文,并識別出在特定時間段內突然變得特別重要的關鍵詞,得到存在突發時間節點的前10位檢測結果,并按照突發起始時間排序,從而反映文獻的被引頻次突發和關鍵詞活躍的時間段[9]。

2 結果

2.1 文獻量和合作網絡分析

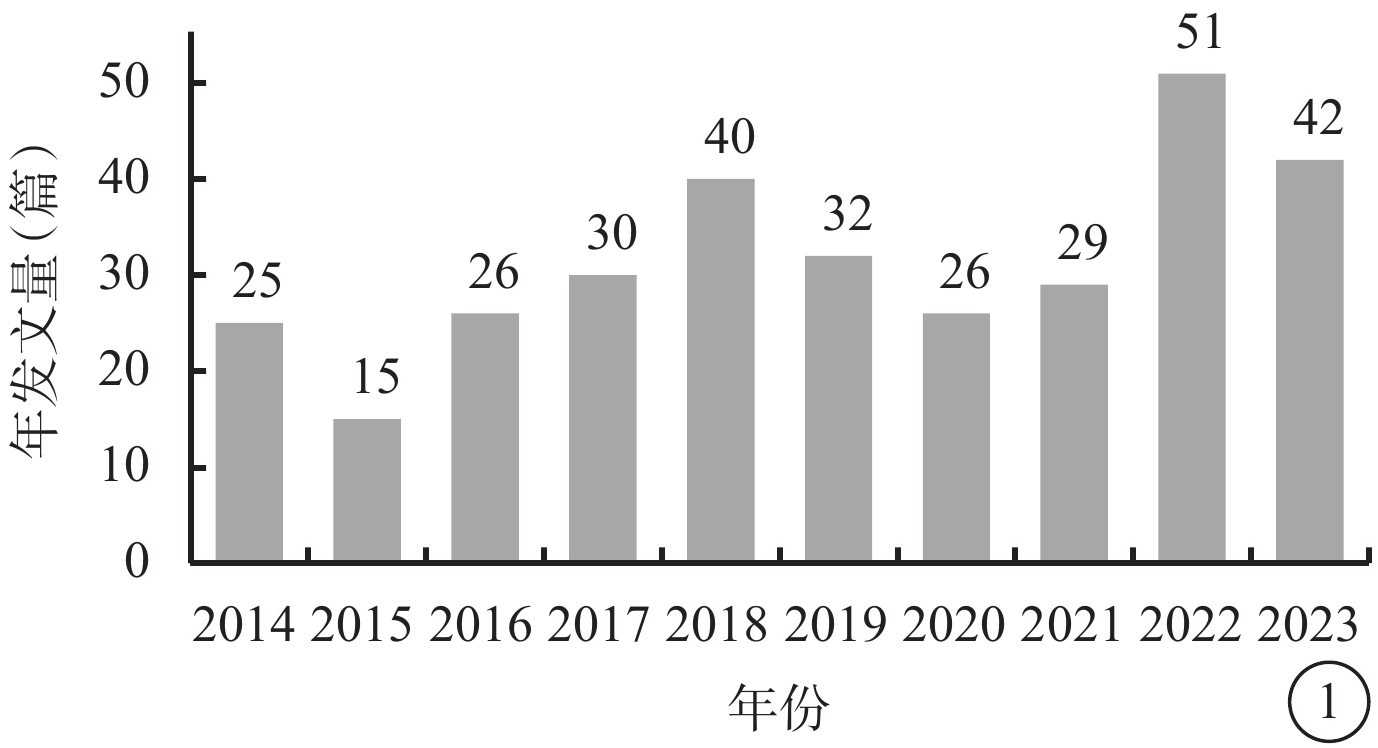

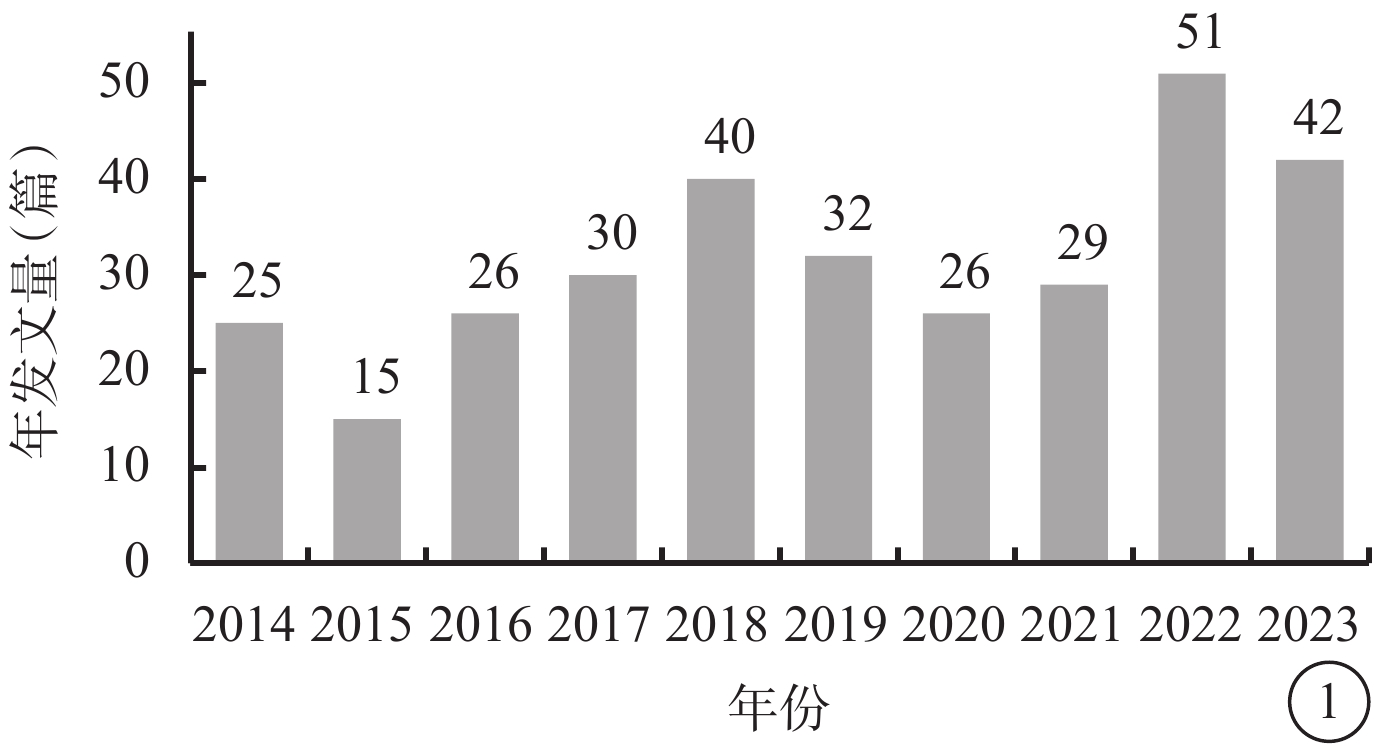

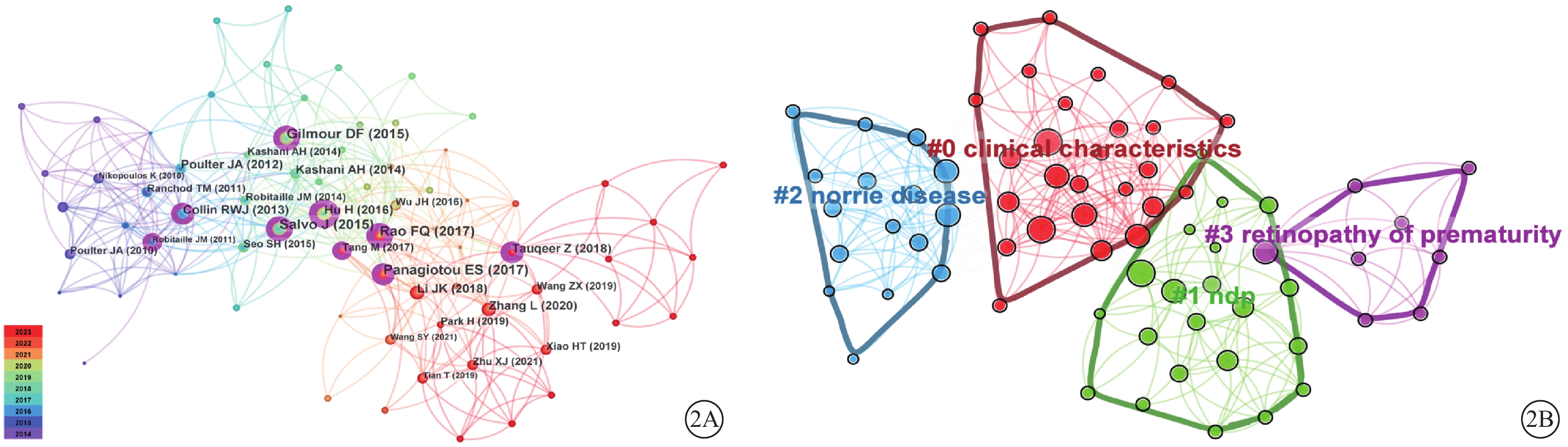

共檢索到FEVR相關研究文獻316篇。2014年至2023年FEVR領域年發文總量呈波動上升趨勢,2022年、2023年發文量顯著增加,總計93篇(29.43%,93/316),其中2022年發文量最多,51篇(16.14%,51/316);2015年發文量最小,15篇(4.75%,15/316)(圖1)。

圖1

2014年至2023年家族性滲出性玻璃體視網膜病變研究發文量時間分布

圖1

2014年至2023年家族性滲出性玻璃體視網膜病變研究發文量時間分布

316篇文獻發文量排名前10位的國家中,中國發文量位居首位,為137篇(43.35%,137/316);其次為美國,114篇(36.08%,114/316),且中介中心性最高,0.91。排名前10位的機構發表論文216篇(68.35%,216/316)。其中,上海交通大學、中山大學、中國醫學科學院分別位列第1、2、3位;中國醫學科學院中介中心性最高,為0.16。排名前10位的作者發表論文163篇(51.58%,163/316)(表1)。其中,上海交通大學附屬新華醫院趙培泉教授,34篇;其次為中山大學中山眼科中心丁小燕教授,21篇,且中介中心性最高,為0.12。

2.2 文獻共被引分析

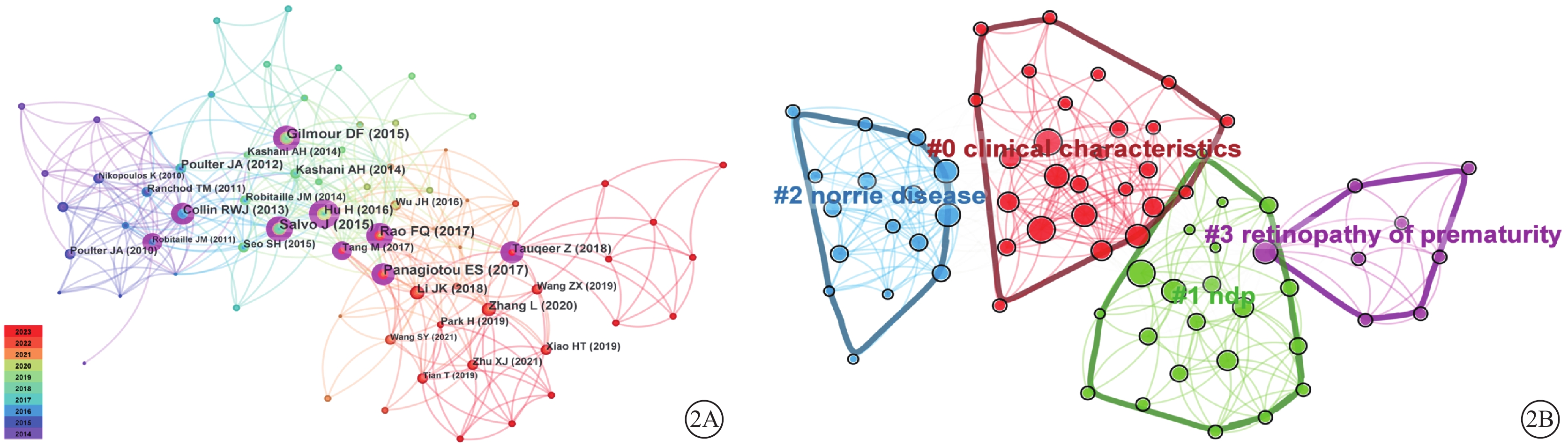

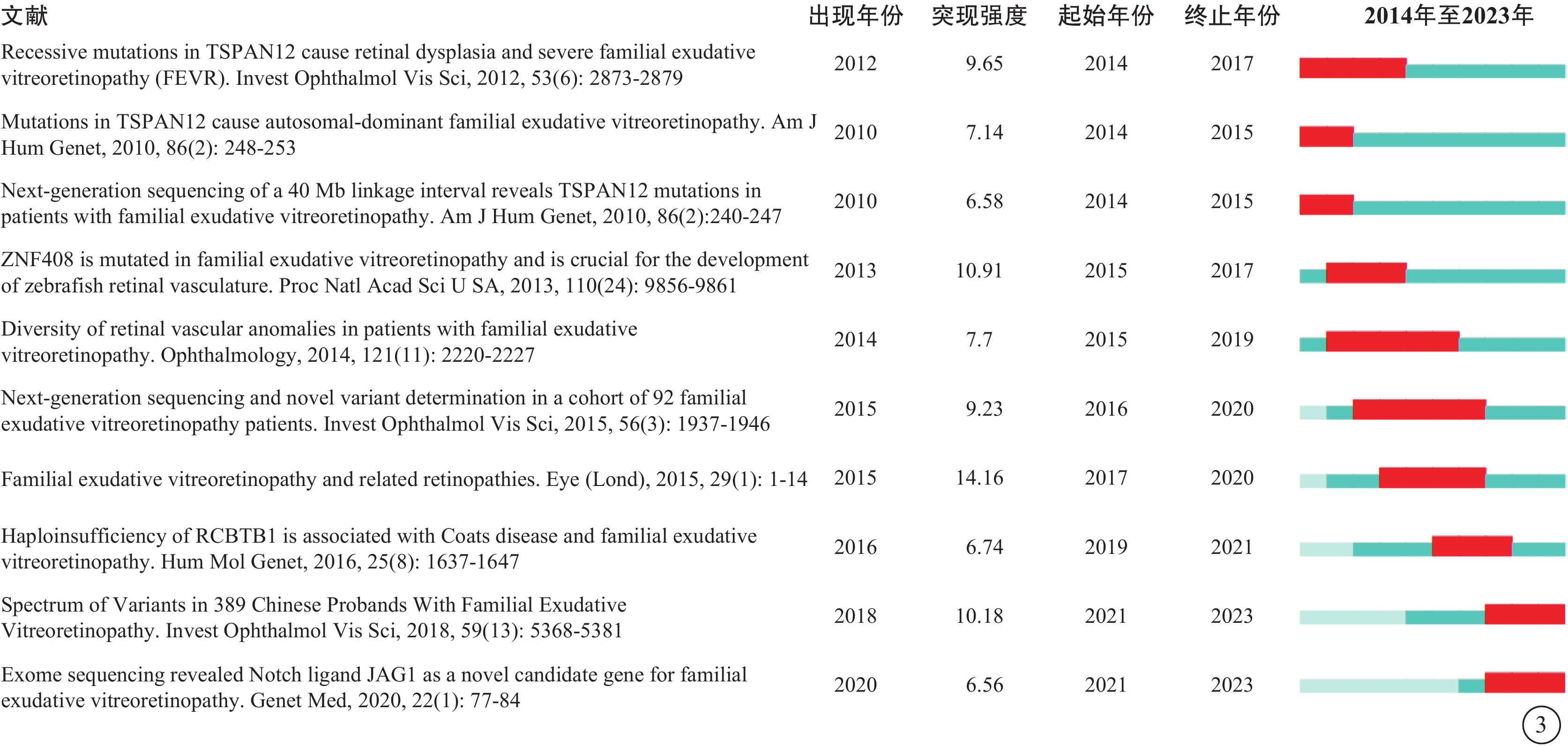

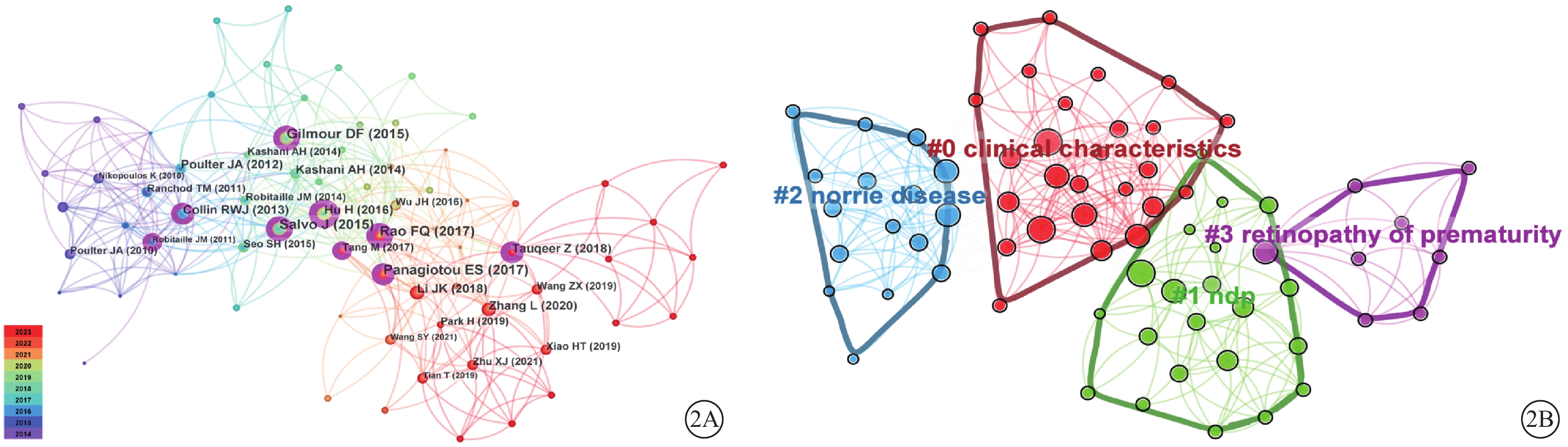

文獻共被引是指2篇或多篇論文同時被后來一篇或多篇論文所引證,則這兩篇論文構成共被引關系[10-11](圖2A)。

圖2

家族性滲出性玻璃體視網膜病變相關研究參考文獻共被引網絡圖

圖2

家族性滲出性玻璃體視網膜病變相關研究參考文獻共被引網絡圖

2A示共被引網絡;2B示共被引網絡聚類 節點大小表示文獻被引頻次,頻次越高,節點面積越大;節點間連線表示文獻之間的共被引關系;節點和連線顏色代表相應發表或首次被引年份;紫色表示具有高中心性節點

316篇文獻共聚類成4個領域,分別為#0 clinical characteristics(臨床特點)、#1 ndp(NDP 基因)、#2 norrie disease(Norrie病)、#3 retinopathy of prematurity(早產兒視網膜病變)(圖2B)。

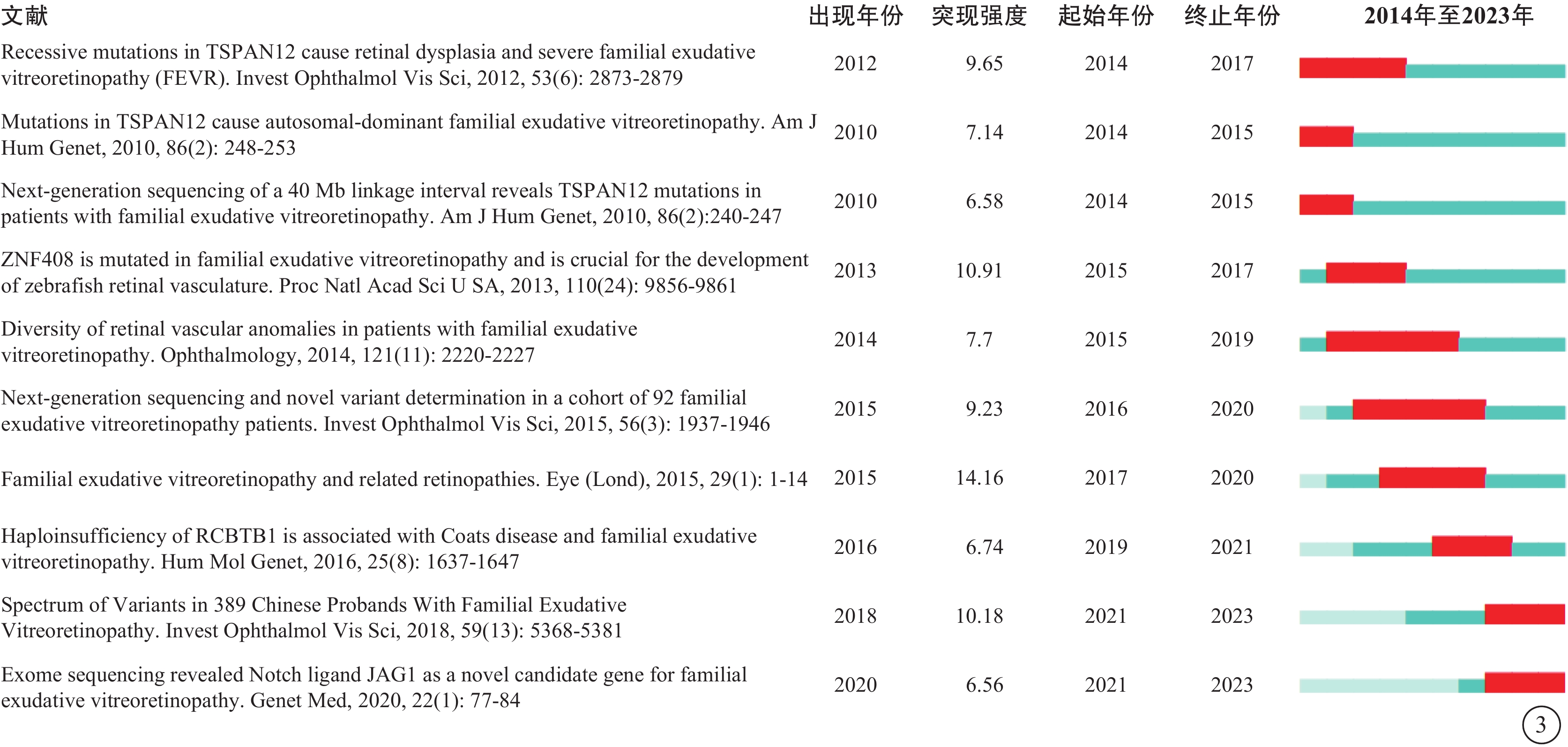

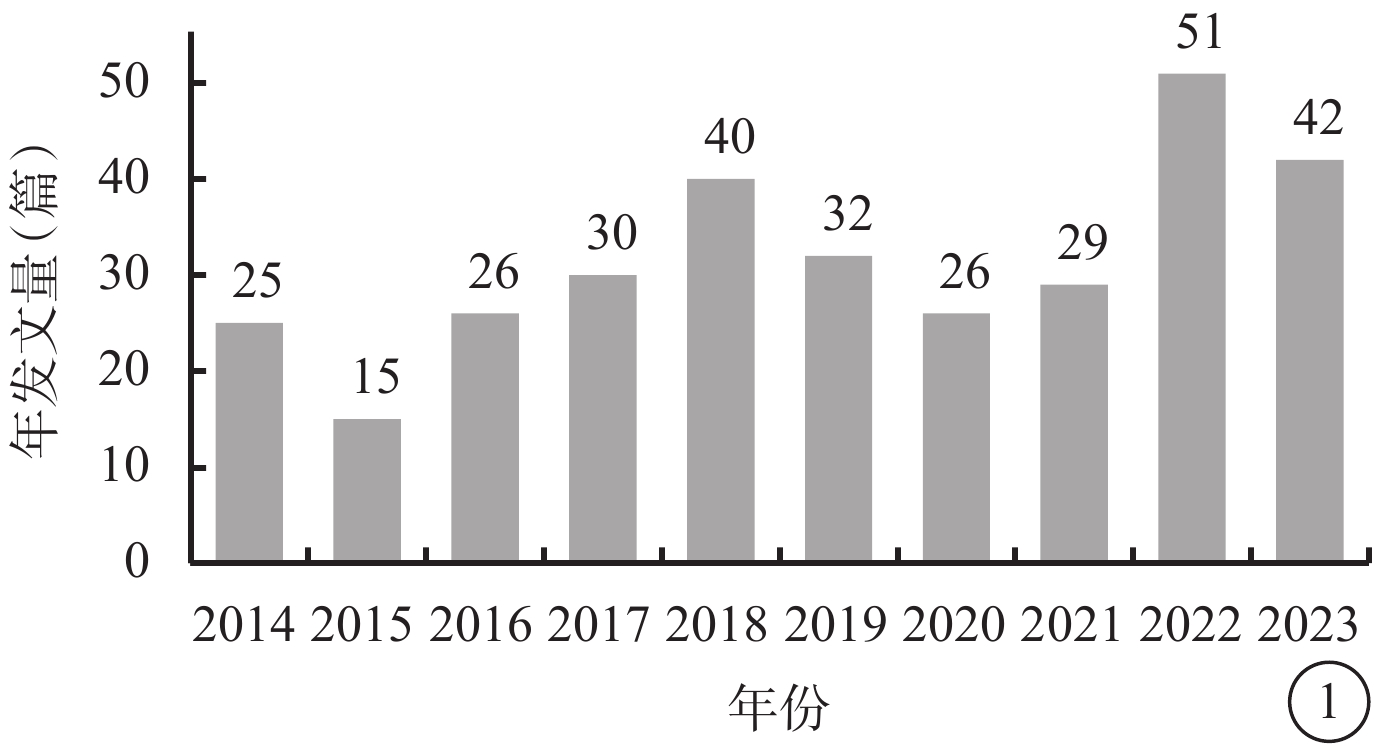

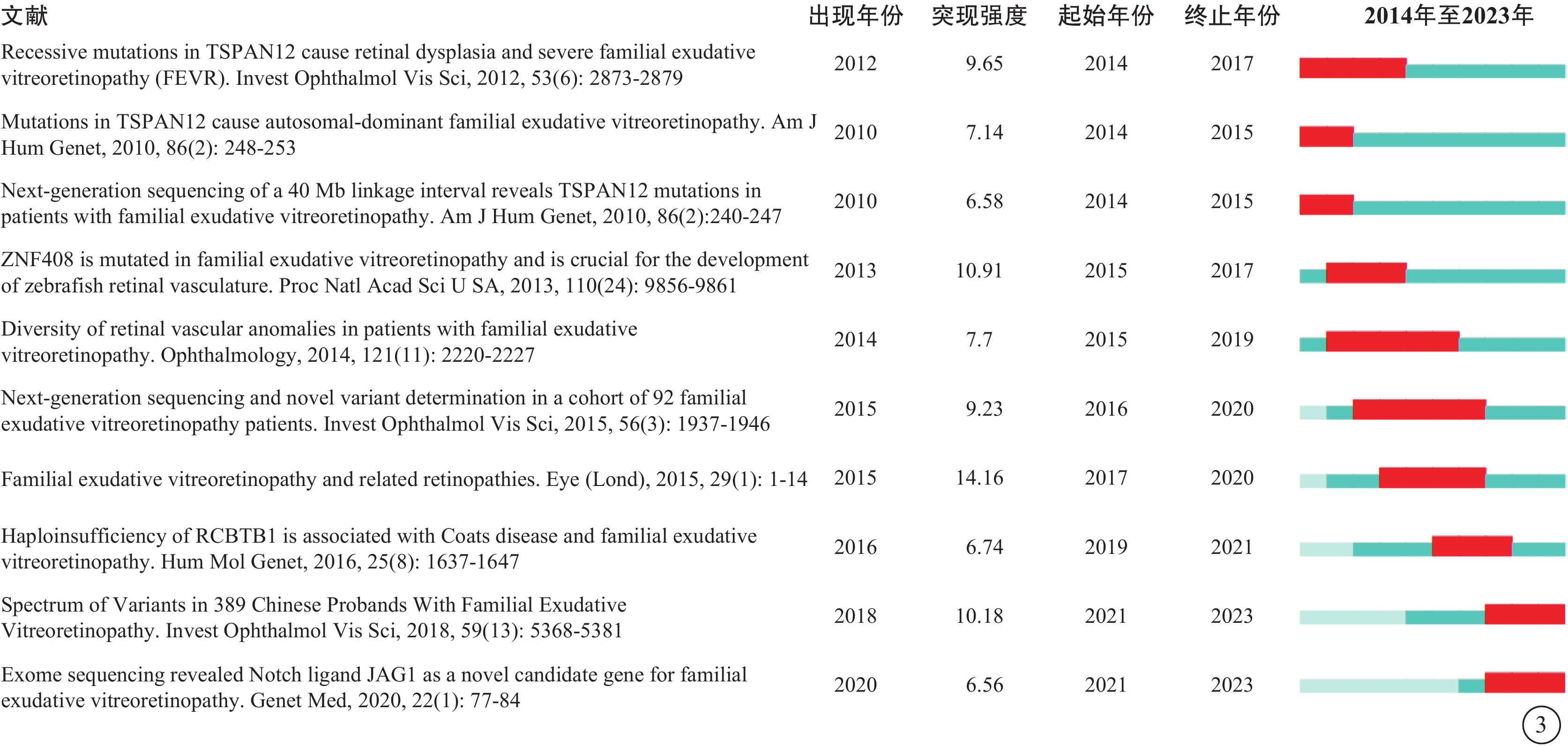

高頻次文獻突發性探測結果反映了一段時間內FEVR相關領域的研究內容和趨勢,其中與FEVR致病基因相關的2篇文獻截止2023年仍被高頻次引用。排名前10位的高頻次文獻主要研究內容包括致病基因測序和基因型與臨床表型的相關性(圖3,表2)。

圖3

2014年至2023年家族性滲出性玻璃體視網膜病變相關研究排名前10位文獻的突現時間、突現強度 出現年份表示文獻第一次出現的年份;起始年份、終止年份表示文獻作為前沿的起始和終止年份。紅色線條代表該文獻成為學術研究熱點的具體歷時階段,藍色線條代表該文獻未作為學術研究熱點的具體經歷階段

圖3

2014年至2023年家族性滲出性玻璃體視網膜病變相關研究排名前10位文獻的突現時間、突現強度 出現年份表示文獻第一次出現的年份;起始年份、終止年份表示文獻作為前沿的起始和終止年份。紅色線條代表該文獻成為學術研究熱點的具體歷時階段,藍色線條代表該文獻未作為學術研究熱點的具體經歷階段

2.3 關鍵詞分析

關鍵詞突發性探測結果在一定程度上反映了不同時期FEVR相關研究圍繞的熱點話題。排名前10位的關鍵詞中,chinese patients(中國患者)、tspan12(TSPAN12基因)、variants(變異)、spectrum(譜)截止2023年仍為高頻次關鍵詞(圖4)。

圖4

2014年至2023年家族性滲出性玻璃體視網膜病變相關研究排名前10位高頻次關鍵詞的突現時間、突現強度 出現年份表示關鍵詞首次出現的年份;起止年份、終止年份表示關鍵詞作為前沿的起始和終止年份。紅色線條代表該關鍵詞成為學術研究熱點的具體歷時階段,藍色線條代表該關鍵詞未作為學術研究熱點的具體經歷階段

圖4

2014年至2023年家族性滲出性玻璃體視網膜病變相關研究排名前10位高頻次關鍵詞的突現時間、突現強度 出現年份表示關鍵詞首次出現的年份;起止年份、終止年份表示關鍵詞作為前沿的起始和終止年份。紅色線條代表該關鍵詞成為學術研究熱點的具體歷時階段,藍色線條代表該關鍵詞未作為學術研究熱點的具體經歷階段

3 討論

本研究基于文獻計量學方法,采用CiteSpace軟件作為可視化工具對WOS核心數據集中2014年至2023年FEVR領域的文獻進行分析,總結該領域研究熱點和研究前沿。結果顯示,2022年FEVR領域研究發文量顯著增加,可能得益于臨床診斷手段和基因診療技術的發展進步如光相干斷層掃描(OCT)、OCT血管成像(OCTA),為早期周邊視網膜血管發育病變的準確診斷提供了重要貢獻[20-21]。FEVR患者一般出生后早期即表現出視網膜血管異常生長,如周邊血管發育不全、毛細血管畸形、新生血管形成等。這些異常發育可能導致視網膜缺血、滲出和出血等,進而導致視力下降甚至失明。因此FEVR患兒的早期準確診斷和治療至關重要。近10年我國研究者發表的FEVR相關論文數量在全球范圍內排名第一,且發文量排名前10位的作者和前5位的機構均來自中國,體現了我國研究者在這一領域的研究熱情和優秀成果,這可能也與近年來我國醫療水平發展、眼底影像學檢查能力提高和基因檢測技術普及有關。其中,來自上海交通大學附屬新華醫院的趙培泉教授發文量最高,在致力于發現新的致病基因的同時,也在FEVR進展期和并發癥期的治療上進行了探索[22-23]。美國在FEVR相關領域發表論文具有最高的中介中心性,且總發文量排第二位,表明美國在該領域國家或地區間的科研合作中占據重要位置。

通過分析共被引網絡中的聚類和關鍵節點,可以揭示出某個領域的知識結構。其中,Norrie病與早產兒視網膜病變(ROP)是兩個需要與FEVR相鑒別的病變。Norrie病是一種X連鎖隱性遺傳病,與FEVR有相似的發病機制,存在NDP基因突變[24]和Wnt信號通路異常[25],從而引發視網膜血管嚴重發育不良所致視網膜脫離、白內障等眼部表現,還伴發耳聾、發育遲緩、智力障礙等多系統疾病。ROP則需要有明確的早產史或吸氧史才能診斷。共被引文獻突發性分析結果顯示,排名前10位的論文多數與FEVR致病基因研究相關。Poulter等[12]、Nikopoulos等[14]對TSPAN12基因突變進行研究,發現其顯性、隱性突變均可導致FEVR不同程度臨床表現。Collin等[15]在1個FEVR家系中發現ZNF408基因突變,并在斑馬魚模型上驗證了敲除ZNF408基因會導致視網膜血管發育異常,而同時注射編碼野生型ZNF408的RNA能夠改善視網膜血管形成情況。Wu等[17]通過外顯子測序技術發現RCC1、RCBTB1基因突變與FEVR相關,證實其對Norrin信號通路相關視網膜血管發育的影響。Zhang等[19]則發現Notch配體JAG1為新的FEVR致病基因。

文獻聚類和關鍵詞分析結果顯示,近十年FEVR領域的研究主要集中在致病基因型和臨床表型上。目前已較為明確的FEVR致病基因有FZD4、LRP5、NDP、TSPAN12等,多數參與了視網膜血管發育中關鍵的Wnt和Norrin信號通路,突變最終導致不同程度視網膜周邊或深層血管發育異常[26-27]。Li等[18]采用二代測序技術,在389例FEVR患者中發現了101個潛在致病性突變和49個意義未明突變,其中歸屬于6個已知FEVR相關基因(NDP、FZD4、LRP5、TSPAN12、ZNF408、KIF11)的分別占28.3%和13.1%。同時,研究發現LRP5、FZD4變異較TSPAN12、NDP有更顯著的表型變異。Tao等[28]應用靶向二代測序在120例FEVR患者中檢測到76例(63.33%)患者Norrin/β-catenin信號轉導基因突變,包括FZD4、LRP5、NDP、TSPAN12,患者往往表現出嚴重視網膜病變,并且FZD4突變可能導致FEVR患者雙眼視網膜病變不對稱表型。視網膜皺襞是FEVR主要特征之一。Xu等[29]對一組FEVR患者基因型測序結果進行分析,發現同一TSPAN12基因型的不同新突變與視網膜皺襞出現和嚴重程度之間存在差異;Zhang等[20]和Li等[30]報告了TSPAN12中一種新的起始密碼子突變,發現攜帶該突變的同一家族不同個體之間表現出不同的眼底病變。由此可見,目前研究結果仍無法完全解釋FEVR的發病差異,且基因型與臨床表型是否存在固定對應關系尚不明確。值得注意的是,除基因相關研究外,丁小燕團隊利用超廣角掃描激光檢眼鏡和超廣角OCT,在FEVR患者視網膜上首次發現并定義了顳側中周部玻璃體視網膜界面異常,進一步豐富了FEVR的臨床表型,也為其發病機制的探索提供了新的思路[20]。由此可見,FEVR相關的基因變異和基因譜、表型譜可能仍是未來的熱點研究方向。

本研究存在一定局限性:(1)僅分析了WOS核心數據集中的英文文獻,未納入其他數據庫和其他語言類型的文獻,結論可能無法覆蓋該領域的所有研究成果;(2)僅采用了Citespace軟件進行統計分析,而不同軟件的分析結果可能會有所不同。

目前研究熱點集中在致病基因型和臨床表型,未來研究應進一步探索基因型和表型的關系,開發新的診療工具和治療策略。此外,跨學科國際合作也有助于推動該領域的發展,提升研究成果的影響力。在基因治療新時代背景下,基因技術將為未來FEVR基因治療奠定重要基礎。然而,關鍵挑戰是如何有效將這些基因研究成果轉化為實際治療方法,同時解決基因治療中可能出現的技術難題和倫理道德問題。展望未來,FEVR基因治療領域將面臨著巨大的機遇和挑戰,需要全球科研工作者的共同努力和合作來推動這一新時代的發展。

家族性滲出性玻璃體視網膜病變(FEVR)是一種遺傳性玻璃體視網膜血管發育異常疾病[1],具有很強的遺傳和臨床異質性。典型臨床表現為無癥狀的視網膜周邊無血管區和末梢血管異常,當視網膜缺氧進一步發展可繼發牽拉性視網膜脫離和新生血管性青光眼,不同程度影響患者視力[2-4]。因此,早期篩查和診斷對預防患者視力喪失起關鍵作用[5]。近年,新生兒眼病篩查開展與廣角數碼小兒視網膜成像系統技術的應用使越來越多先天性眼病在早期階段被發現,也為研究FEVR的發病機制和預后等提供了重要的臨床資料[6]。文獻計量學側重于使用數學和統計學方法對出版物進行定量的分析,借助CiteSpace、VOSviewer等軟件對結果進行可視化,從而總結梳理一個知識領域的框架和發展進程[7-8]。本文采用文獻計量學研究方法,基于Web of Science(WOS)數據庫對2014年至2023年FEVR相關研究的熱點和趨勢進行歸納整理和可視化分析,以期為研究者更全面了解FEVR領域近10年的研究發展情況以及后續研究提供參考依據和新思路。現將結果報道如下。

1 資料和方法

1.1 數據來源和數據收集

選取美國科學情報研究所的WOS核心數據集SSCI和SCI-Expanded為數據源。以“familial exudative vitreoretinopathy”為檢索詞,檢索標題、摘要、關鍵詞。檢索的文獻時間限定為2014年1月1日至2023年12月31日。檢索日期為2024年1月2日。文獻類型限定為論著、綜述;語言限制為英文,共納入316篇FEVR相關文獻。

采用CiteSpace6.2.R3軟件進行統計分析。本研究設置時間跨度為2014年1月至2023年12月,時間切片設置為1年。節點關聯強度計算采用Cosine算法,用于時間切片內(Within Slices)。節點類型分別選擇國家、機構、作者、被引文獻和關鍵詞,提取每個時間切片內排名前10位的研究對象。對國家、機構和作者間科研合作網絡進行分析,計算中介中心性體現節點在網絡中的重要程度。對參考文獻進行共被引分析和可視化,節點大小表示文獻的被引頻次,頻次越高,節點面積越大;節點間連線表示文獻之間的共被引關系;采用對數似然率算法對所引文獻的關鍵詞進行聚類,Silhouette值為0.7時聚類結果具有高可信度;節點和連線顏色代表相應發表或首次被引年份;紫色年輪表示具有高中心性節點。檢測共被引文獻和關鍵詞的突發性,即找出那些經常被同一組文獻引用的研究論文,并識別出在特定時間段內突然變得特別重要的關鍵詞,得到存在突發時間節點的前10位檢測結果,并按照突發起始時間排序,從而反映文獻的被引頻次突發和關鍵詞活躍的時間段[9]。

2 結果

2.1 文獻量和合作網絡分析

共檢索到FEVR相關研究文獻316篇。2014年至2023年FEVR領域年發文總量呈波動上升趨勢,2022年、2023年發文量顯著增加,總計93篇(29.43%,93/316),其中2022年發文量最多,51篇(16.14%,51/316);2015年發文量最小,15篇(4.75%,15/316)(圖1)。

圖1

2014年至2023年家族性滲出性玻璃體視網膜病變研究發文量時間分布

圖1

2014年至2023年家族性滲出性玻璃體視網膜病變研究發文量時間分布

316篇文獻發文量排名前10位的國家中,中國發文量位居首位,為137篇(43.35%,137/316);其次為美國,114篇(36.08%,114/316),且中介中心性最高,0.91。排名前10位的機構發表論文216篇(68.35%,216/316)。其中,上海交通大學、中山大學、中國醫學科學院分別位列第1、2、3位;中國醫學科學院中介中心性最高,為0.16。排名前10位的作者發表論文163篇(51.58%,163/316)(表1)。其中,上海交通大學附屬新華醫院趙培泉教授,34篇;其次為中山大學中山眼科中心丁小燕教授,21篇,且中介中心性最高,為0.12。

2.2 文獻共被引分析

文獻共被引是指2篇或多篇論文同時被后來一篇或多篇論文所引證,則這兩篇論文構成共被引關系[10-11](圖2A)。

圖2

家族性滲出性玻璃體視網膜病變相關研究參考文獻共被引網絡圖

圖2

家族性滲出性玻璃體視網膜病變相關研究參考文獻共被引網絡圖

2A示共被引網絡;2B示共被引網絡聚類 節點大小表示文獻被引頻次,頻次越高,節點面積越大;節點間連線表示文獻之間的共被引關系;節點和連線顏色代表相應發表或首次被引年份;紫色表示具有高中心性節點

316篇文獻共聚類成4個領域,分別為#0 clinical characteristics(臨床特點)、#1 ndp(NDP 基因)、#2 norrie disease(Norrie病)、#3 retinopathy of prematurity(早產兒視網膜病變)(圖2B)。

高頻次文獻突發性探測結果反映了一段時間內FEVR相關領域的研究內容和趨勢,其中與FEVR致病基因相關的2篇文獻截止2023年仍被高頻次引用。排名前10位的高頻次文獻主要研究內容包括致病基因測序和基因型與臨床表型的相關性(圖3,表2)。

圖3

2014年至2023年家族性滲出性玻璃體視網膜病變相關研究排名前10位文獻的突現時間、突現強度 出現年份表示文獻第一次出現的年份;起始年份、終止年份表示文獻作為前沿的起始和終止年份。紅色線條代表該文獻成為學術研究熱點的具體歷時階段,藍色線條代表該文獻未作為學術研究熱點的具體經歷階段

圖3

2014年至2023年家族性滲出性玻璃體視網膜病變相關研究排名前10位文獻的突現時間、突現強度 出現年份表示文獻第一次出現的年份;起始年份、終止年份表示文獻作為前沿的起始和終止年份。紅色線條代表該文獻成為學術研究熱點的具體歷時階段,藍色線條代表該文獻未作為學術研究熱點的具體經歷階段

2.3 關鍵詞分析

關鍵詞突發性探測結果在一定程度上反映了不同時期FEVR相關研究圍繞的熱點話題。排名前10位的關鍵詞中,chinese patients(中國患者)、tspan12(TSPAN12基因)、variants(變異)、spectrum(譜)截止2023年仍為高頻次關鍵詞(圖4)。

圖4

2014年至2023年家族性滲出性玻璃體視網膜病變相關研究排名前10位高頻次關鍵詞的突現時間、突現強度 出現年份表示關鍵詞首次出現的年份;起止年份、終止年份表示關鍵詞作為前沿的起始和終止年份。紅色線條代表該關鍵詞成為學術研究熱點的具體歷時階段,藍色線條代表該關鍵詞未作為學術研究熱點的具體經歷階段

圖4

2014年至2023年家族性滲出性玻璃體視網膜病變相關研究排名前10位高頻次關鍵詞的突現時間、突現強度 出現年份表示關鍵詞首次出現的年份;起止年份、終止年份表示關鍵詞作為前沿的起始和終止年份。紅色線條代表該關鍵詞成為學術研究熱點的具體歷時階段,藍色線條代表該關鍵詞未作為學術研究熱點的具體經歷階段

3 討論

本研究基于文獻計量學方法,采用CiteSpace軟件作為可視化工具對WOS核心數據集中2014年至2023年FEVR領域的文獻進行分析,總結該領域研究熱點和研究前沿。結果顯示,2022年FEVR領域研究發文量顯著增加,可能得益于臨床診斷手段和基因診療技術的發展進步如光相干斷層掃描(OCT)、OCT血管成像(OCTA),為早期周邊視網膜血管發育病變的準確診斷提供了重要貢獻[20-21]。FEVR患者一般出生后早期即表現出視網膜血管異常生長,如周邊血管發育不全、毛細血管畸形、新生血管形成等。這些異常發育可能導致視網膜缺血、滲出和出血等,進而導致視力下降甚至失明。因此FEVR患兒的早期準確診斷和治療至關重要。近10年我國研究者發表的FEVR相關論文數量在全球范圍內排名第一,且發文量排名前10位的作者和前5位的機構均來自中國,體現了我國研究者在這一領域的研究熱情和優秀成果,這可能也與近年來我國醫療水平發展、眼底影像學檢查能力提高和基因檢測技術普及有關。其中,來自上海交通大學附屬新華醫院的趙培泉教授發文量最高,在致力于發現新的致病基因的同時,也在FEVR進展期和并發癥期的治療上進行了探索[22-23]。美國在FEVR相關領域發表論文具有最高的中介中心性,且總發文量排第二位,表明美國在該領域國家或地區間的科研合作中占據重要位置。

通過分析共被引網絡中的聚類和關鍵節點,可以揭示出某個領域的知識結構。其中,Norrie病與早產兒視網膜病變(ROP)是兩個需要與FEVR相鑒別的病變。Norrie病是一種X連鎖隱性遺傳病,與FEVR有相似的發病機制,存在NDP基因突變[24]和Wnt信號通路異常[25],從而引發視網膜血管嚴重發育不良所致視網膜脫離、白內障等眼部表現,還伴發耳聾、發育遲緩、智力障礙等多系統疾病。ROP則需要有明確的早產史或吸氧史才能診斷。共被引文獻突發性分析結果顯示,排名前10位的論文多數與FEVR致病基因研究相關。Poulter等[12]、Nikopoulos等[14]對TSPAN12基因突變進行研究,發現其顯性、隱性突變均可導致FEVR不同程度臨床表現。Collin等[15]在1個FEVR家系中發現ZNF408基因突變,并在斑馬魚模型上驗證了敲除ZNF408基因會導致視網膜血管發育異常,而同時注射編碼野生型ZNF408的RNA能夠改善視網膜血管形成情況。Wu等[17]通過外顯子測序技術發現RCC1、RCBTB1基因突變與FEVR相關,證實其對Norrin信號通路相關視網膜血管發育的影響。Zhang等[19]則發現Notch配體JAG1為新的FEVR致病基因。

文獻聚類和關鍵詞分析結果顯示,近十年FEVR領域的研究主要集中在致病基因型和臨床表型上。目前已較為明確的FEVR致病基因有FZD4、LRP5、NDP、TSPAN12等,多數參與了視網膜血管發育中關鍵的Wnt和Norrin信號通路,突變最終導致不同程度視網膜周邊或深層血管發育異常[26-27]。Li等[18]采用二代測序技術,在389例FEVR患者中發現了101個潛在致病性突變和49個意義未明突變,其中歸屬于6個已知FEVR相關基因(NDP、FZD4、LRP5、TSPAN12、ZNF408、KIF11)的分別占28.3%和13.1%。同時,研究發現LRP5、FZD4變異較TSPAN12、NDP有更顯著的表型變異。Tao等[28]應用靶向二代測序在120例FEVR患者中檢測到76例(63.33%)患者Norrin/β-catenin信號轉導基因突變,包括FZD4、LRP5、NDP、TSPAN12,患者往往表現出嚴重視網膜病變,并且FZD4突變可能導致FEVR患者雙眼視網膜病變不對稱表型。視網膜皺襞是FEVR主要特征之一。Xu等[29]對一組FEVR患者基因型測序結果進行分析,發現同一TSPAN12基因型的不同新突變與視網膜皺襞出現和嚴重程度之間存在差異;Zhang等[20]和Li等[30]報告了TSPAN12中一種新的起始密碼子突變,發現攜帶該突變的同一家族不同個體之間表現出不同的眼底病變。由此可見,目前研究結果仍無法完全解釋FEVR的發病差異,且基因型與臨床表型是否存在固定對應關系尚不明確。值得注意的是,除基因相關研究外,丁小燕團隊利用超廣角掃描激光檢眼鏡和超廣角OCT,在FEVR患者視網膜上首次發現并定義了顳側中周部玻璃體視網膜界面異常,進一步豐富了FEVR的臨床表型,也為其發病機制的探索提供了新的思路[20]。由此可見,FEVR相關的基因變異和基因譜、表型譜可能仍是未來的熱點研究方向。

本研究存在一定局限性:(1)僅分析了WOS核心數據集中的英文文獻,未納入其他數據庫和其他語言類型的文獻,結論可能無法覆蓋該領域的所有研究成果;(2)僅采用了Citespace軟件進行統計分析,而不同軟件的分析結果可能會有所不同。

目前研究熱點集中在致病基因型和臨床表型,未來研究應進一步探索基因型和表型的關系,開發新的診療工具和治療策略。此外,跨學科國際合作也有助于推動該領域的發展,提升研究成果的影響力。在基因治療新時代背景下,基因技術將為未來FEVR基因治療奠定重要基礎。然而,關鍵挑戰是如何有效將這些基因研究成果轉化為實際治療方法,同時解決基因治療中可能出現的技術難題和倫理道德問題。展望未來,FEVR基因治療領域將面臨著巨大的機遇和挑戰,需要全球科研工作者的共同努力和合作來推動這一新時代的發展。