引用本文: 雷濤, 王潤生, 張博, 馬騰, 王笑, 安金金, 王琨, 王小堂, 王勇. 內界膜脫離對非動脈炎性視網膜中央動脈阻塞患眼視力的影響. 中華眼底病雜志, 2024, 40(11): 854-859. doi: 10.3760/cma.j.cn511434-20240527-00205 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中華眼底病雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

非動脈炎性視網膜中央動脈阻塞(NA-CRAO)是一種以急性無痛性視力喪失為特征的致盲性眼科急癥[1]。其主要影響視網膜內層,急性期光相干斷層掃描(OCT)表現為視網膜內層增厚、反射增強、視網膜內層解剖分層喪失[2]。視網膜水腫嚴重時,黃斑OCT表現為內界膜下液性暗區,Venkatesh等[3]將此特征描述為內界膜脫離(ILMD)。ILMD發生機制以及與NA-CRAO視力預后關系仍不明確。我們回顧一組NA-CRAO患者的臨床資料,對比觀察NA-CRAO伴或不伴ILMD患者的臨床和眼底特征,以及ILMD與NA-CRAO視力預后的關系。現將結果報道如下。

1 對象和方法

回顧性臨床研究。本研究經西安市人民醫院(西安市第四醫院)倫理委員會審批(批準號:20220005);遵循《赫爾辛基宣言》原則;所有患者均知情并簽署書面知情同意書。

2014年1月至2023年6月于西安市人民醫院(西安市第四醫院)眼科住院治療的NA-CRAO伴或不伴ILMD患者88例88只眼納入本研究。其中,男性86例86只眼,女性2例2只眼;年齡(55.86±11.72)(32~84)歲;發病時間(88.33±74.12)(3~240)h;右眼、左眼分別為54、34只眼。高血壓、糖尿病、高脂血癥、高同型半胱氨酸血癥分別為64、13、64、42例。既往有吸煙史61例。

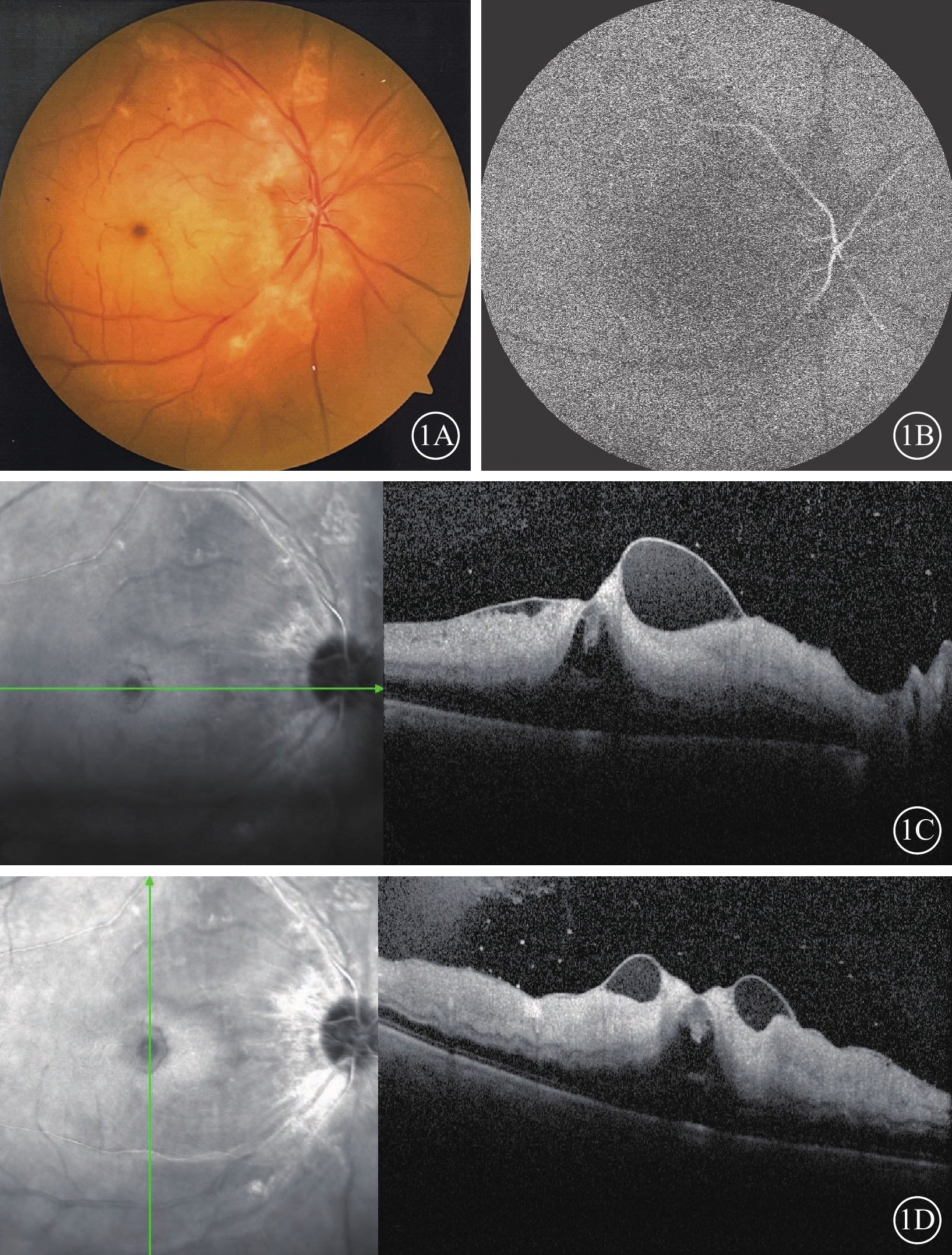

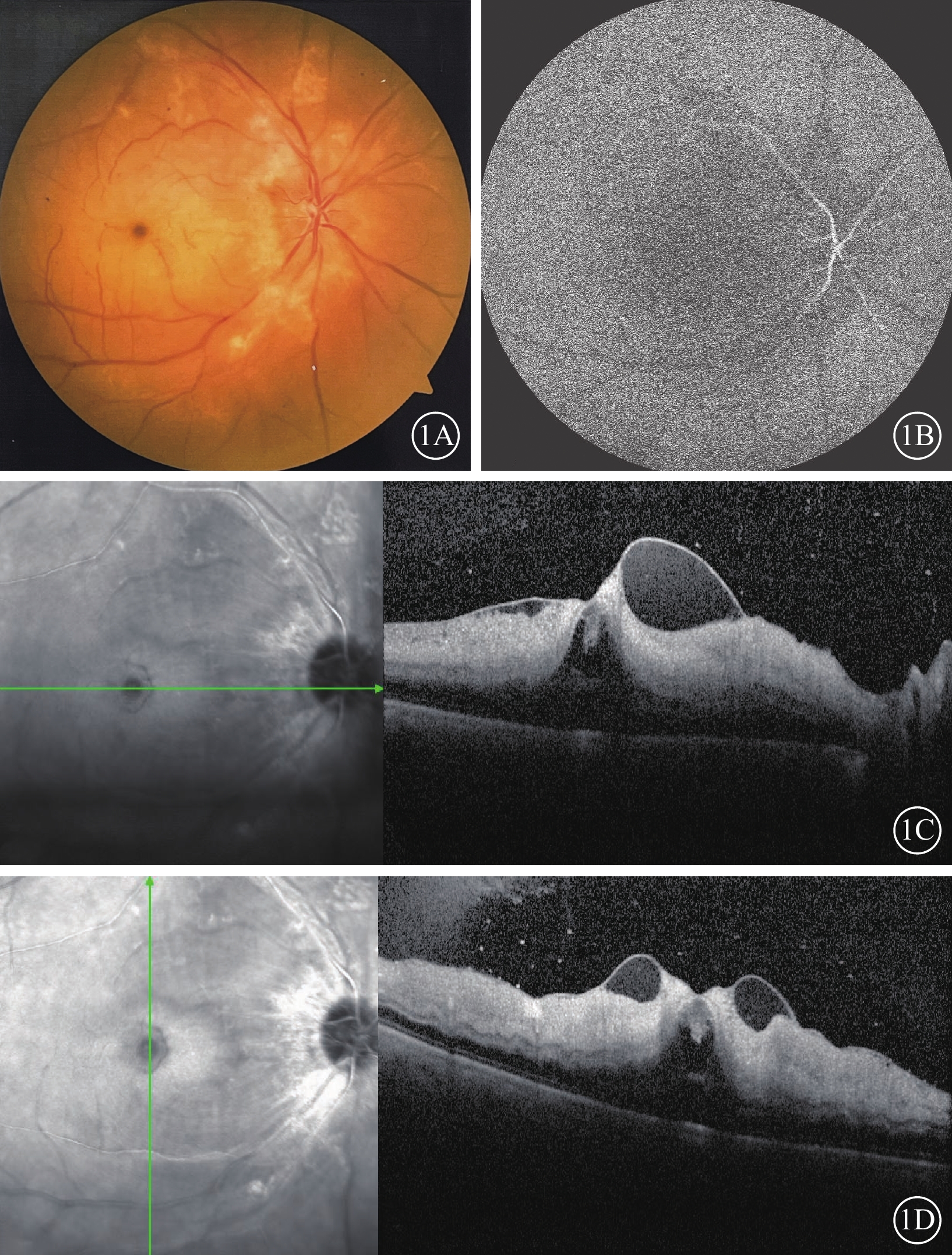

納入標準:(1)符合NA-CRAO診斷標準[1],即有突發性無痛性視力喪失病史;眼底彩色照相檢查可見后極部視網膜灰白色水腫、黃斑櫻桃紅斑(圖1A);熒光素眼底血管造影(FFA)顯示視網膜動脈熒光素逆行節段性充盈、充盈遲緩,視網膜動脈主干-末梢充盈時間(FT)延遲(圖1B)。(2)光相干斷層掃描(OCT)顯示視網膜內層增厚,反射增強,視網膜內層解剖分層消失(圖1C,1D)。排除標準:視網膜血管炎、全身性血管炎、眼外傷、黃斑疾病、玻璃體黃斑界面疾病、嚴重非增生型或增生型糖尿病視網膜病變、高度近視。

圖1

NA-CRAO患眼彩色眼底、FFA、OCT像

圖1

NA-CRAO患眼彩色眼底、FFA、OCT像

1A示彩色眼底像,視網膜動脈纖細,后極部視網膜灰白色水腫,黃斑櫻桃紅斑;1B示FFA早期(18 s)像,視網膜動脈充盈延遲、主干-末梢充盈遲緩;1C示黃斑OCT水平掃描像,視網膜內層水腫增厚,解剖分層消失,ILMD,黃斑鼻側顯著;1D示黃斑OCT垂直掃描像,視網膜內層水腫增厚,解剖分層消失,反射增強,黃斑上下方ILMD顯著 NA-CRAO:非動脈炎性視網膜中央動脈阻塞;FFA:熒光素眼底血管造影;OCT:光相干斷層掃描;ILMD:內界膜脫離

所有患眼均行最佳矯正視力(BCVA)、裂隙燈顯微鏡、間接檢眼鏡、眼底彩色照相、OCT、FFA檢查。BCVA檢查采用國際標準視力表進行,統計時換算為最小分辨角對數(logMAR)視力。

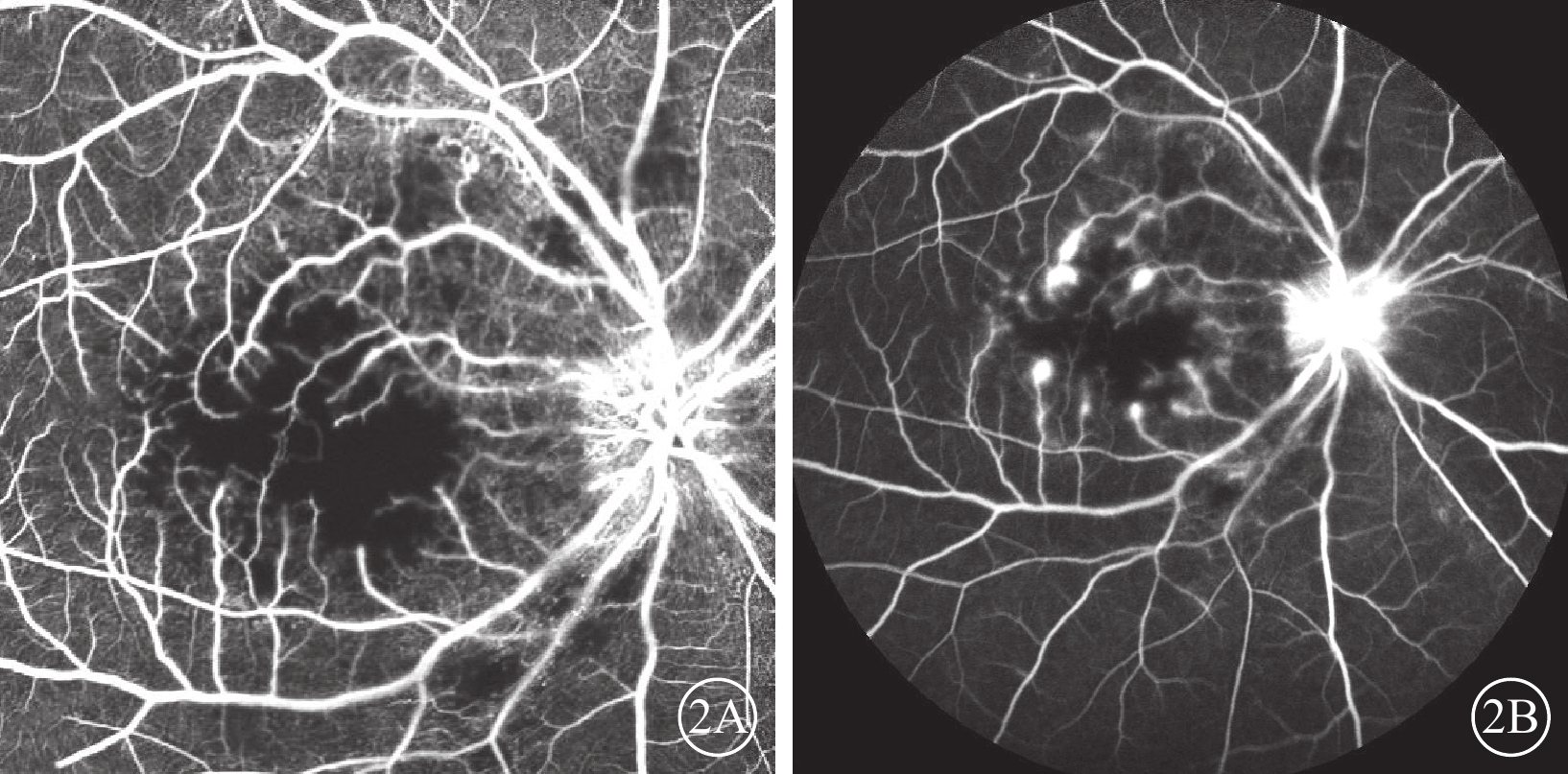

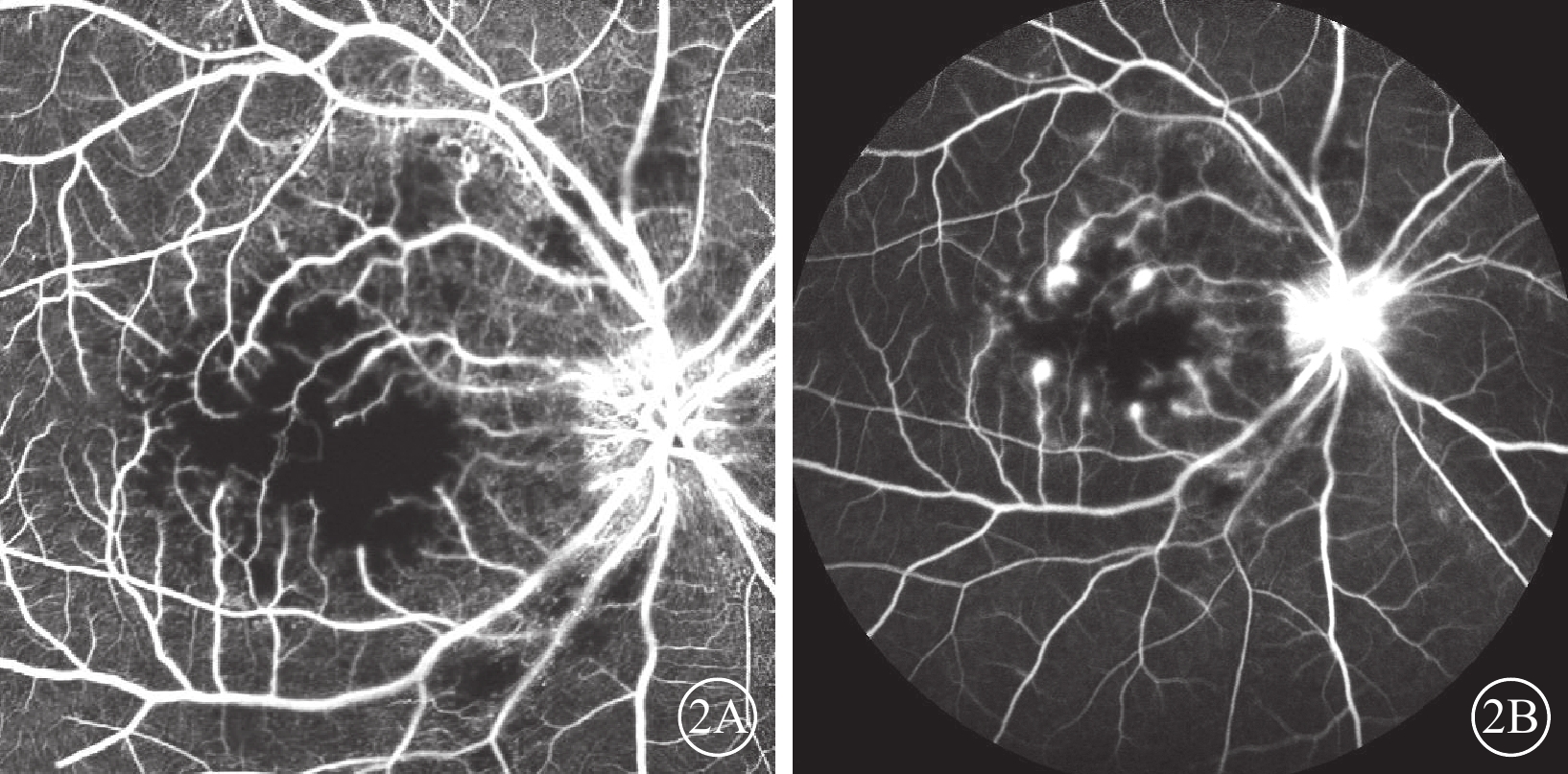

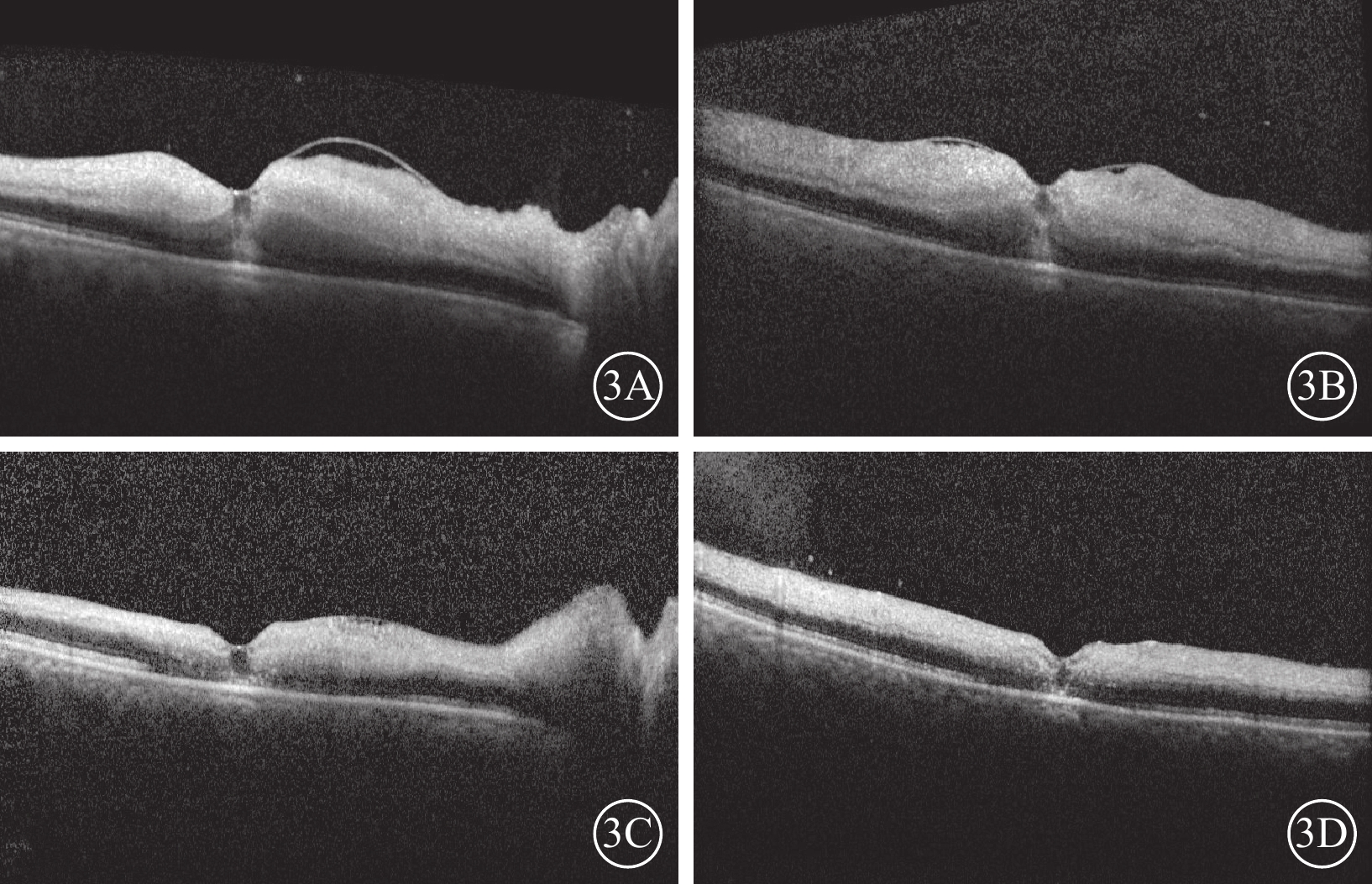

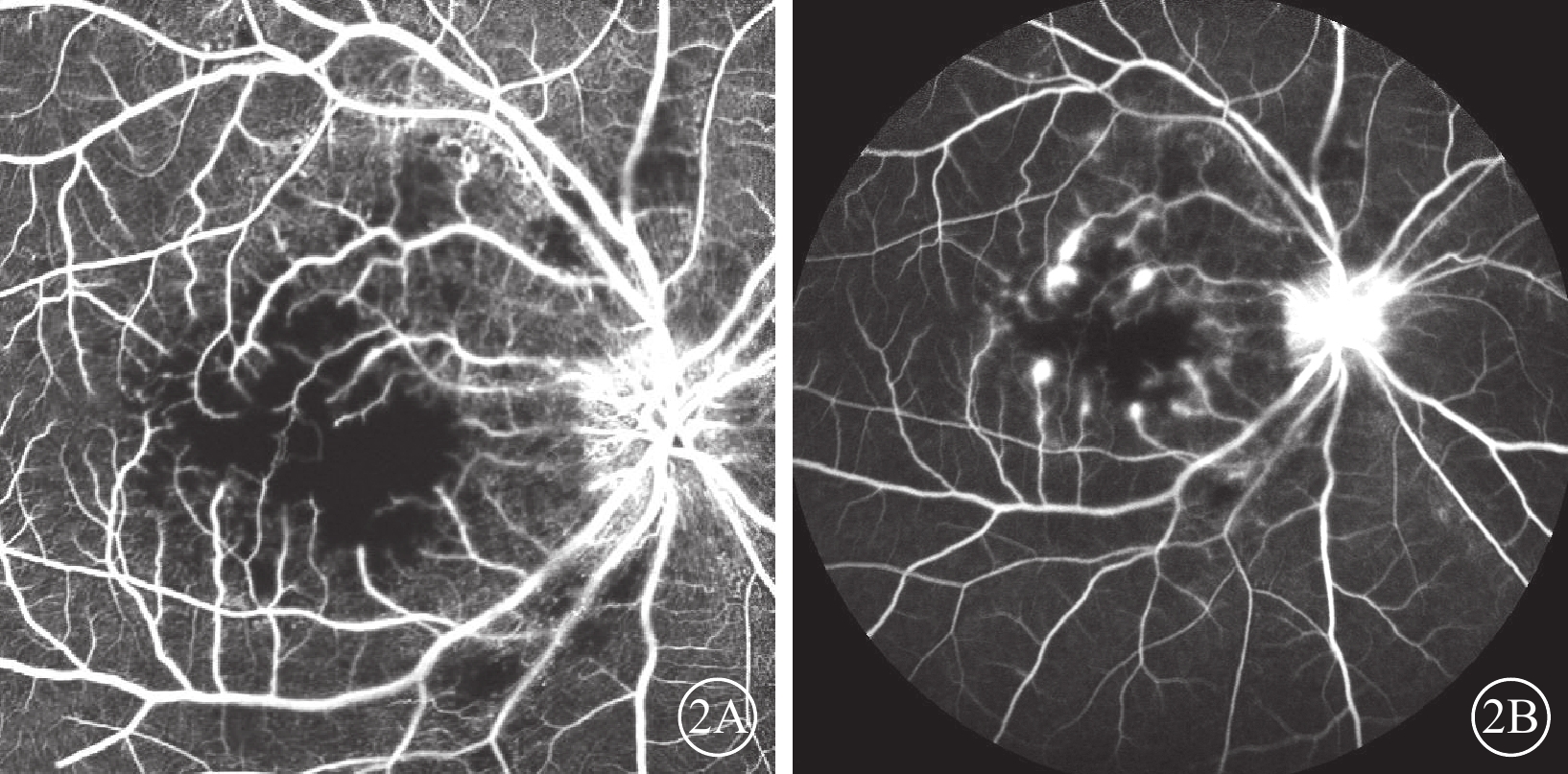

采用Heidelberg OCT和FFA儀器行OCT、FFA檢查。OCT觀察是否存在ILMD以及視網膜內層是否增厚、解剖分層是否消失。FFA記錄臂-視網膜循環時間(A-Rct)、FT,觀察睫狀體視網膜動脈、熒光素逆行充盈、棉絨斑、熒光素節狀性充盈、黃斑區無灌注(圖2A)、毛細血管熒光素滲漏、視盤強熒光(圖2B)、脈絡膜背景弱熒光等特征。

圖2

NA-CRAO患眼(圖1同眼)FFA像

圖2

NA-CRAO患眼(圖1同眼)FFA像

2A示動靜脈期,黃斑區視網膜動脈呈“樹枝截斷狀”;2B示晚期,黃斑區毛細血管熒光素滲漏,視盤強熒光 NA-CRAO:非動脈炎性視網膜中央動脈阻塞;FFA:熒光素眼底血管造影

根據是否伴有ILMD,將NA-CRAO患者分為ILMD組、非ILMD組,均為44例44只眼。兩組患者年齡、性別構成比、發病時間、眼別、高血壓、糖尿病、高脂血癥、高同型半胱氨酸血癥、吸煙史比較,差異均無統計學意義(P>0.05);logMAR BCVA比較,差異有統計學意義(P<0.05)(表1)。

兩組患者均采用相同治療方法進行治療,包括眼部按摩、降低眼壓、吸氧、血管擴張和尿激酶動脈溶栓治療。

治療后隨訪時間30 d。采用治療前相同設備和方法行相關檢查。治療后24~48 h復查OCT和(或)FFA;治療后7 d復查OCT。觀察OCT、FFA特征變化情況以及治療后30 d的BCVA。

采用SPSS15.0軟件進行統計學分析。計量資料以均數±標準差(x±s)表示,組間比較采用t檢驗;計數資料以百分數(%)表示,組間比較采用χ2檢驗。檢驗水準α=0.05。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

治療前,與非ILMD組比較,ILMD組患眼A-Rct、FT均延遲,差異有統計學意義(P<0.05);治療后,兩組A-Rct、FT比較,差異無統計學意義(P>0.05)(表2)。

ILMD組、非ILMD組患眼間伴睫狀視網膜動脈占比比較,差異無統計學意義(P>0.05);棉絨斑、熒光素逆行充盈和節段性充盈、黃斑無灌注區、毛細血管熒光素滲漏、視盤強熒光、脈絡膜背景弱熒光占比比較,差異有統計學意義(P<0.05)(表3)。

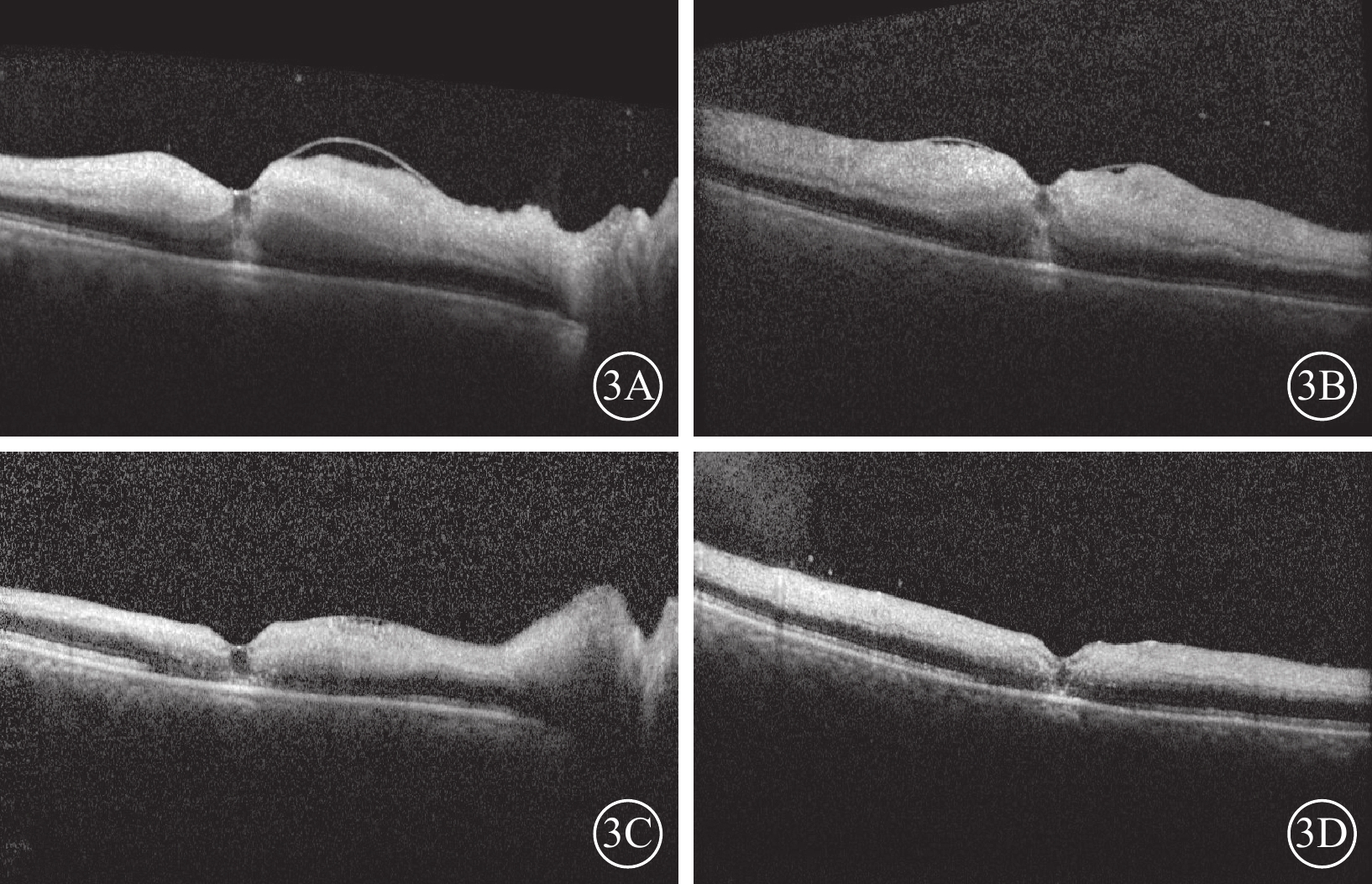

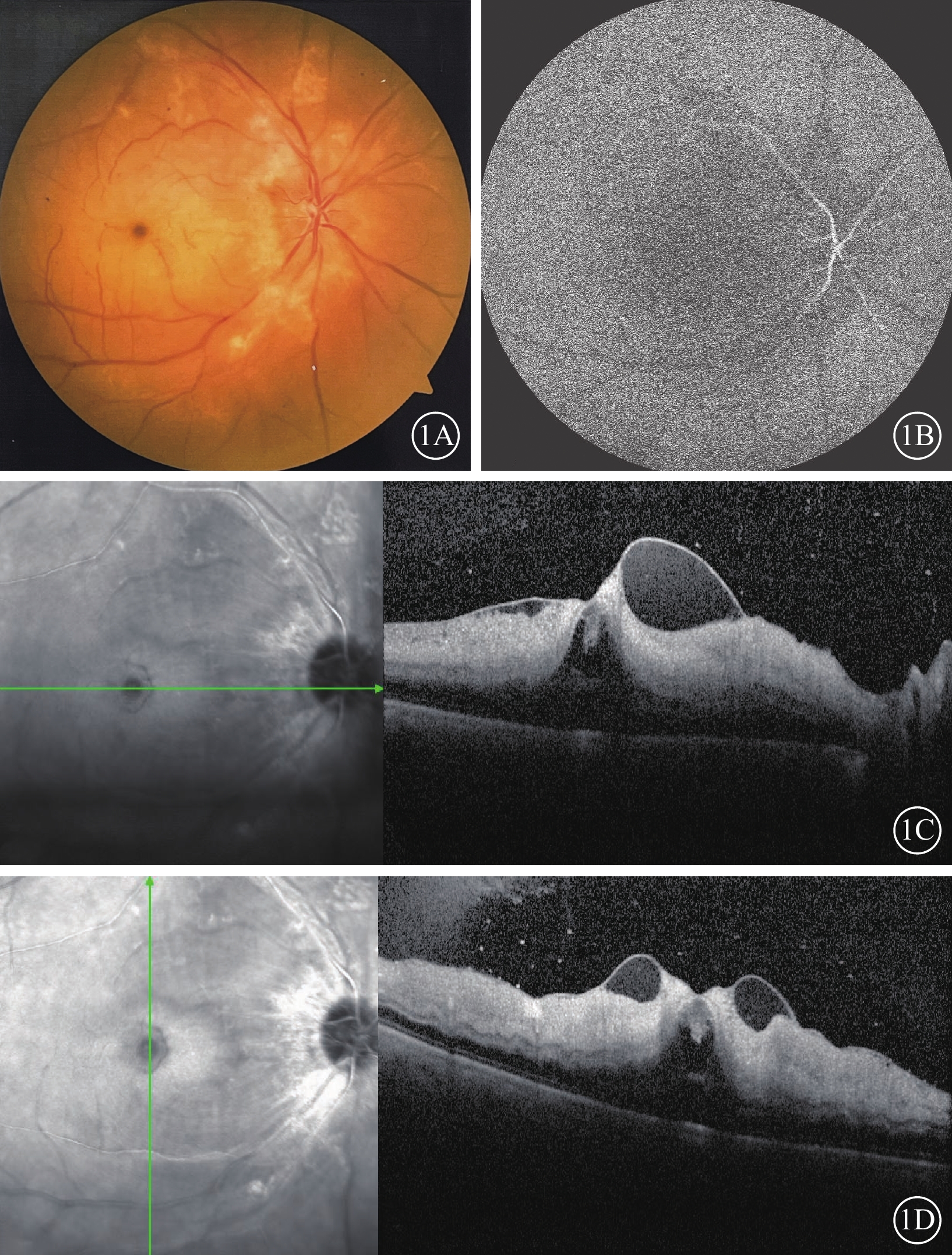

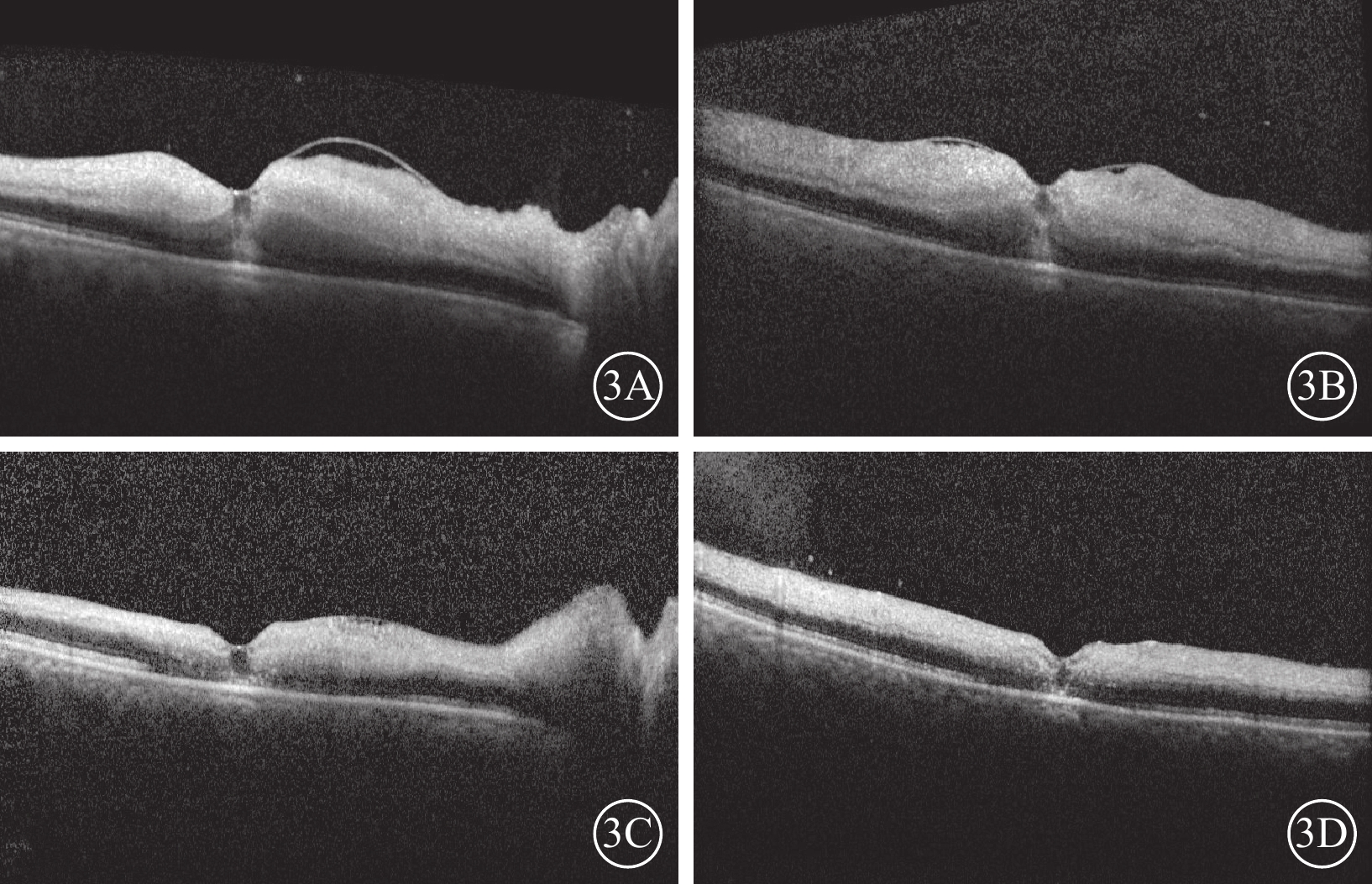

治療后48 h,所有患眼ILMD、視網膜內層水腫減輕(圖3A,3B);治療后7 d,所有患眼ILMD消失,視網膜內層水腫顯著減輕(圖3C,3D)。治療后30 d,ILMD組、非ILMD組患眼logMAR BCVA分別為2.01±0.46、0.77±0.49,差異有統計學意義(t=12.358,P<0.001)。

圖3

NA-CRAO患眼(圖1同眼)治療后OCT像

圖3

NA-CRAO患眼(圖1同眼)治療后OCT像

3A示治療后48 h黃斑OCT水平掃描像,視網膜內層水腫減輕,黃斑顳側ILMD消失,黃斑鼻側ILMD減輕;3B示治療后48 h黃斑OCT垂直掃描像,視網膜內層水腫減輕,黃斑上下方ILMD顯著減輕。3C、3D分別示治療后7 d黃斑OCT水平掃描像、垂直掃描像,ILMD消失,視網膜內層水腫顯著減輕 NA-CRAO:非動脈炎性視網膜中央動脈阻塞;OCT:光相干斷層掃描;ILMD:內界膜脫離

3 討論

NA-CRAO是一種致盲性眼部急癥,常表現為單眼無痛性視力喪失,早期眼底可無黃斑櫻桃紅斑或后極部視網膜蒼白水腫等典型特征,但OCT檢查已可見視網膜缺血征象[4-5]。視網膜中央動脈缺血發生后急性期,OCT橫斷面圖像即可見內層視網膜增厚、反射增強、視網膜內層解剖分層不清,且內層視網膜反射增強的發生早于內層視網膜增厚,可作為NA-CRAO診斷、分期和預后的生物標志物[6-8]。

內界膜由Müller細胞足突膜和視網膜內表面基底膜組成,其從視網膜內部清除多余液體[9-10]。Müller細胞是視網膜中主要膠質細胞,形成橫跨視網膜厚度的支撐結構,為視網膜提供彈性和硬度[11]。視網膜水腫嚴重時表現為內界膜下液性暗區即ILMD,作為NA-CRAO的OCT檢查特征之一,其發生機制及其與NA-CRAO視力預后的關系仍不明確。

本研究兩組患者的平均年齡、發病時間、受累的眼別沒有顯著差異。ILMD組男性占比97.7%,高于文獻報道NA-CRAO患者男性的占比[12],但造成男性ILMD發生率顯著高于女性的這種性別差異的原因尚不清楚,我們分析可能與男性吸煙、高脂血癥、高血壓等全身性疾病的比例較高有關。

ILMD可能的發生機制是NA-CRAO引起視網膜內層急性缺血性損傷,導致彌漫性后極部視網膜內層水腫[13]。NA-CRAO發生后,視網膜動脈低灌注和再灌注損傷導致視網膜神經節細胞(RGC)壞死和凋亡,血管壁滲漏增加,滲出液不能及時排入玻璃體腔而發生ILMD[9]。Müller細胞缺血發生后釋放出大量炎癥因子[14],且Müller細胞表面具有不同的離子通道、能夠進行跨膜轉運離子和蛋白,缺血發生后離子轉運功能降低而發生水腫[15]。ILMD不同于黃斑囊樣水腫,黃斑囊樣水腫是由于血視網膜屏障,特別是內外神經叢之間的屏障被破壞而引起視網膜內積液所致[16]。

本研究結果顯示,治療前ILMD組A-Rct、FT較非ILMD組明顯延長,提示ILMD組視網膜動脈缺血程度更重。ILMD組視網膜動脈熒光素逆行性充盈、節段性充盈、黃斑區無灌注、毛細血管熒光素滲漏、視盤強熒光、脈絡膜背景弱熒光占比均高于非ILMD組,存在睫狀視網膜動脈及棉絨斑的占比低于非ILMD組。前者均與較重的視網膜動脈缺血有關;而后者相對較輕的視網膜動脈缺血提示存在更多的殘余視網膜循環,約25%的NA-CRAO患者存在睫狀視網膜動脈,對黃斑區視網膜代償供血,殘余視網膜循環保護了RGC[17-18],而在沒有睫狀視網膜動脈存在的NA-CRAO患者視力預后較差,多數患者視力為光感~數指[19]。視盤周圍棉絨斑可能是由于視網膜中央動脈阻塞不完全或被微小栓子栓塞所致,RGC的損害程度較輕,因而視力恢復較好[20]。

本研究結果顯示,LIMD組、非LIMD組治療后A-Rct、FT差異無統計學意義。溶栓治療后雖然兩組患者均恢復了視網膜動脈循環,但由于發病后視網膜缺血缺氧程度的差異,ILMD組RGC再灌注損傷、壞死和凋亡更為嚴重。這也可能是ILMD組治療后BCVA較非ILMD組差的原因。急性視網膜中央動脈阻塞黃斑旁厚度增加與最終加重的BCVA之間具有相關性[19]。本研究結果顯示,ILMD組治療前后BCVA均顯著低于非ILMD組,視力損害程度與視網膜缺血嚴重程度相關。

部分NA-CRAO發病后可能存在ILMD,但OCT檢查未能發現ILMD,其原因可能是由于OCT檢查時間較晚,視網膜動脈再灌注恢復后已脫離的內界膜重新附著于內層視網膜。在NA-CRAO發生后前9 h,視網膜內層水腫厚度隨時間延長呈線性增加,而9 h后內層視網膜水腫程度隨時間延長逐漸減輕[21-22]。

NA-CRAO患者出現ILMD提示視網膜內層缺血程度更重,視力損傷嚴重且治療效果差,ILMD是NA-CRAO患者預后不良標志之一。本研究不足之處是單中心回顧性研究,且樣本量較小,其結果有待今后研究納入更多的病例加以探討。

非動脈炎性視網膜中央動脈阻塞(NA-CRAO)是一種以急性無痛性視力喪失為特征的致盲性眼科急癥[1]。其主要影響視網膜內層,急性期光相干斷層掃描(OCT)表現為視網膜內層增厚、反射增強、視網膜內層解剖分層喪失[2]。視網膜水腫嚴重時,黃斑OCT表現為內界膜下液性暗區,Venkatesh等[3]將此特征描述為內界膜脫離(ILMD)。ILMD發生機制以及與NA-CRAO視力預后關系仍不明確。我們回顧一組NA-CRAO患者的臨床資料,對比觀察NA-CRAO伴或不伴ILMD患者的臨床和眼底特征,以及ILMD與NA-CRAO視力預后的關系。現將結果報道如下。

1 對象和方法

回顧性臨床研究。本研究經西安市人民醫院(西安市第四醫院)倫理委員會審批(批準號:20220005);遵循《赫爾辛基宣言》原則;所有患者均知情并簽署書面知情同意書。

2014年1月至2023年6月于西安市人民醫院(西安市第四醫院)眼科住院治療的NA-CRAO伴或不伴ILMD患者88例88只眼納入本研究。其中,男性86例86只眼,女性2例2只眼;年齡(55.86±11.72)(32~84)歲;發病時間(88.33±74.12)(3~240)h;右眼、左眼分別為54、34只眼。高血壓、糖尿病、高脂血癥、高同型半胱氨酸血癥分別為64、13、64、42例。既往有吸煙史61例。

納入標準:(1)符合NA-CRAO診斷標準[1],即有突發性無痛性視力喪失病史;眼底彩色照相檢查可見后極部視網膜灰白色水腫、黃斑櫻桃紅斑(圖1A);熒光素眼底血管造影(FFA)顯示視網膜動脈熒光素逆行節段性充盈、充盈遲緩,視網膜動脈主干-末梢充盈時間(FT)延遲(圖1B)。(2)光相干斷層掃描(OCT)顯示視網膜內層增厚,反射增強,視網膜內層解剖分層消失(圖1C,1D)。排除標準:視網膜血管炎、全身性血管炎、眼外傷、黃斑疾病、玻璃體黃斑界面疾病、嚴重非增生型或增生型糖尿病視網膜病變、高度近視。

圖1

NA-CRAO患眼彩色眼底、FFA、OCT像

圖1

NA-CRAO患眼彩色眼底、FFA、OCT像

1A示彩色眼底像,視網膜動脈纖細,后極部視網膜灰白色水腫,黃斑櫻桃紅斑;1B示FFA早期(18 s)像,視網膜動脈充盈延遲、主干-末梢充盈遲緩;1C示黃斑OCT水平掃描像,視網膜內層水腫增厚,解剖分層消失,ILMD,黃斑鼻側顯著;1D示黃斑OCT垂直掃描像,視網膜內層水腫增厚,解剖分層消失,反射增強,黃斑上下方ILMD顯著 NA-CRAO:非動脈炎性視網膜中央動脈阻塞;FFA:熒光素眼底血管造影;OCT:光相干斷層掃描;ILMD:內界膜脫離

所有患眼均行最佳矯正視力(BCVA)、裂隙燈顯微鏡、間接檢眼鏡、眼底彩色照相、OCT、FFA檢查。BCVA檢查采用國際標準視力表進行,統計時換算為最小分辨角對數(logMAR)視力。

采用Heidelberg OCT和FFA儀器行OCT、FFA檢查。OCT觀察是否存在ILMD以及視網膜內層是否增厚、解剖分層是否消失。FFA記錄臂-視網膜循環時間(A-Rct)、FT,觀察睫狀體視網膜動脈、熒光素逆行充盈、棉絨斑、熒光素節狀性充盈、黃斑區無灌注(圖2A)、毛細血管熒光素滲漏、視盤強熒光(圖2B)、脈絡膜背景弱熒光等特征。

圖2

NA-CRAO患眼(圖1同眼)FFA像

圖2

NA-CRAO患眼(圖1同眼)FFA像

2A示動靜脈期,黃斑區視網膜動脈呈“樹枝截斷狀”;2B示晚期,黃斑區毛細血管熒光素滲漏,視盤強熒光 NA-CRAO:非動脈炎性視網膜中央動脈阻塞;FFA:熒光素眼底血管造影

根據是否伴有ILMD,將NA-CRAO患者分為ILMD組、非ILMD組,均為44例44只眼。兩組患者年齡、性別構成比、發病時間、眼別、高血壓、糖尿病、高脂血癥、高同型半胱氨酸血癥、吸煙史比較,差異均無統計學意義(P>0.05);logMAR BCVA比較,差異有統計學意義(P<0.05)(表1)。

兩組患者均采用相同治療方法進行治療,包括眼部按摩、降低眼壓、吸氧、血管擴張和尿激酶動脈溶栓治療。

治療后隨訪時間30 d。采用治療前相同設備和方法行相關檢查。治療后24~48 h復查OCT和(或)FFA;治療后7 d復查OCT。觀察OCT、FFA特征變化情況以及治療后30 d的BCVA。

采用SPSS15.0軟件進行統計學分析。計量資料以均數±標準差(x±s)表示,組間比較采用t檢驗;計數資料以百分數(%)表示,組間比較采用χ2檢驗。檢驗水準α=0.05。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

治療前,與非ILMD組比較,ILMD組患眼A-Rct、FT均延遲,差異有統計學意義(P<0.05);治療后,兩組A-Rct、FT比較,差異無統計學意義(P>0.05)(表2)。

ILMD組、非ILMD組患眼間伴睫狀視網膜動脈占比比較,差異無統計學意義(P>0.05);棉絨斑、熒光素逆行充盈和節段性充盈、黃斑無灌注區、毛細血管熒光素滲漏、視盤強熒光、脈絡膜背景弱熒光占比比較,差異有統計學意義(P<0.05)(表3)。

治療后48 h,所有患眼ILMD、視網膜內層水腫減輕(圖3A,3B);治療后7 d,所有患眼ILMD消失,視網膜內層水腫顯著減輕(圖3C,3D)。治療后30 d,ILMD組、非ILMD組患眼logMAR BCVA分別為2.01±0.46、0.77±0.49,差異有統計學意義(t=12.358,P<0.001)。

圖3

NA-CRAO患眼(圖1同眼)治療后OCT像

圖3

NA-CRAO患眼(圖1同眼)治療后OCT像

3A示治療后48 h黃斑OCT水平掃描像,視網膜內層水腫減輕,黃斑顳側ILMD消失,黃斑鼻側ILMD減輕;3B示治療后48 h黃斑OCT垂直掃描像,視網膜內層水腫減輕,黃斑上下方ILMD顯著減輕。3C、3D分別示治療后7 d黃斑OCT水平掃描像、垂直掃描像,ILMD消失,視網膜內層水腫顯著減輕 NA-CRAO:非動脈炎性視網膜中央動脈阻塞;OCT:光相干斷層掃描;ILMD:內界膜脫離

3 討論

NA-CRAO是一種致盲性眼部急癥,常表現為單眼無痛性視力喪失,早期眼底可無黃斑櫻桃紅斑或后極部視網膜蒼白水腫等典型特征,但OCT檢查已可見視網膜缺血征象[4-5]。視網膜中央動脈缺血發生后急性期,OCT橫斷面圖像即可見內層視網膜增厚、反射增強、視網膜內層解剖分層不清,且內層視網膜反射增強的發生早于內層視網膜增厚,可作為NA-CRAO診斷、分期和預后的生物標志物[6-8]。

內界膜由Müller細胞足突膜和視網膜內表面基底膜組成,其從視網膜內部清除多余液體[9-10]。Müller細胞是視網膜中主要膠質細胞,形成橫跨視網膜厚度的支撐結構,為視網膜提供彈性和硬度[11]。視網膜水腫嚴重時表現為內界膜下液性暗區即ILMD,作為NA-CRAO的OCT檢查特征之一,其發生機制及其與NA-CRAO視力預后的關系仍不明確。

本研究兩組患者的平均年齡、發病時間、受累的眼別沒有顯著差異。ILMD組男性占比97.7%,高于文獻報道NA-CRAO患者男性的占比[12],但造成男性ILMD發生率顯著高于女性的這種性別差異的原因尚不清楚,我們分析可能與男性吸煙、高脂血癥、高血壓等全身性疾病的比例較高有關。

ILMD可能的發生機制是NA-CRAO引起視網膜內層急性缺血性損傷,導致彌漫性后極部視網膜內層水腫[13]。NA-CRAO發生后,視網膜動脈低灌注和再灌注損傷導致視網膜神經節細胞(RGC)壞死和凋亡,血管壁滲漏增加,滲出液不能及時排入玻璃體腔而發生ILMD[9]。Müller細胞缺血發生后釋放出大量炎癥因子[14],且Müller細胞表面具有不同的離子通道、能夠進行跨膜轉運離子和蛋白,缺血發生后離子轉運功能降低而發生水腫[15]。ILMD不同于黃斑囊樣水腫,黃斑囊樣水腫是由于血視網膜屏障,特別是內外神經叢之間的屏障被破壞而引起視網膜內積液所致[16]。

本研究結果顯示,治療前ILMD組A-Rct、FT較非ILMD組明顯延長,提示ILMD組視網膜動脈缺血程度更重。ILMD組視網膜動脈熒光素逆行性充盈、節段性充盈、黃斑區無灌注、毛細血管熒光素滲漏、視盤強熒光、脈絡膜背景弱熒光占比均高于非ILMD組,存在睫狀視網膜動脈及棉絨斑的占比低于非ILMD組。前者均與較重的視網膜動脈缺血有關;而后者相對較輕的視網膜動脈缺血提示存在更多的殘余視網膜循環,約25%的NA-CRAO患者存在睫狀視網膜動脈,對黃斑區視網膜代償供血,殘余視網膜循環保護了RGC[17-18],而在沒有睫狀視網膜動脈存在的NA-CRAO患者視力預后較差,多數患者視力為光感~數指[19]。視盤周圍棉絨斑可能是由于視網膜中央動脈阻塞不完全或被微小栓子栓塞所致,RGC的損害程度較輕,因而視力恢復較好[20]。

本研究結果顯示,LIMD組、非LIMD組治療后A-Rct、FT差異無統計學意義。溶栓治療后雖然兩組患者均恢復了視網膜動脈循環,但由于發病后視網膜缺血缺氧程度的差異,ILMD組RGC再灌注損傷、壞死和凋亡更為嚴重。這也可能是ILMD組治療后BCVA較非ILMD組差的原因。急性視網膜中央動脈阻塞黃斑旁厚度增加與最終加重的BCVA之間具有相關性[19]。本研究結果顯示,ILMD組治療前后BCVA均顯著低于非ILMD組,視力損害程度與視網膜缺血嚴重程度相關。

部分NA-CRAO發病后可能存在ILMD,但OCT檢查未能發現ILMD,其原因可能是由于OCT檢查時間較晚,視網膜動脈再灌注恢復后已脫離的內界膜重新附著于內層視網膜。在NA-CRAO發生后前9 h,視網膜內層水腫厚度隨時間延長呈線性增加,而9 h后內層視網膜水腫程度隨時間延長逐漸減輕[21-22]。

NA-CRAO患者出現ILMD提示視網膜內層缺血程度更重,視力損傷嚴重且治療效果差,ILMD是NA-CRAO患者預后不良標志之一。本研究不足之處是單中心回顧性研究,且樣本量較小,其結果有待今后研究納入更多的病例加以探討。