引用本文: 趙旭峰, 馬秀艷, 李雪靜, 秦莉, 鎖莉娜, 馬文萍, 李仕豪, 陳甲興, 楊亞新, 李新霞, 謝濤, 李娟, 熊元姍, 巫志勇, 常志懷, 房默文, 王婷, 劉虹, 馬朋舉, 劉朋朋, 冉靜, 楊棣, 薛長樂, 謝臻, 范召, 汪洋, 雷鵬, 黃慶江, 李冰, 馮時, 韋張琬鈺, 毛亦爽, 于偉泓, 張林軍. 遠程眼底圖像閱片培訓在提升新疆維吾爾自治區眼科醫師診斷能力中的應用. 中華眼底病雜志, 2024, 40(12): 941-946. doi: 10.3760/cma.j.cn511434-20240716-00271 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中華眼底病雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

高血脂、高血壓、高血糖等組成的代謝綜合征與糖尿病視網膜病變(DR)和高血壓視網膜病變(HR)等密切相關[1-2]。隨著國民平均年齡的增長,年齡相關性黃斑變性(AMD)等多種眼底疾病的患病人群也在逐年擴大[3-5]。眼底檢查作為一種非侵入性、直接觀察視網膜狀態的重要手段,在診斷眼底疾病中發揮著不可替代的作用[6-7]。然而,眼底圖像的解讀對醫生的專業知識和經驗要求較高。新疆維吾爾自治區(以下簡稱為“新疆地區”)地處西北,經濟發展相對落后,眼科醫療資源嚴重不足。此外,由于新疆地區與國內醫療資源豐富的地區距離較遠,傳統的線下講座、進修等繼續教育模式帶來了較大的時間和經濟負擔,導致該地區眼科醫生缺乏專業培訓,難以獲取最新的醫學信息和技術,這些因素共同限制了新疆地區眼科醫師在眼底疾病診療方面的水平[8]。為此,本研究提出了一種在線眼底圖像閱片的遠程培訓模式。該模式旨在利用現代通信技術的優勢,突破傳統培訓的地理和時間限制,為新疆地區的眼科醫師提供一個高效、實用的眼底疾病診斷技能提升方案。現將研究結果報道如下。

1 對象和方法

本研究經新疆生產建設兵團醫院(以下簡稱為“兵團醫院”)倫理委員會審核(批件號:202006101);遵循《赫爾辛基宣言》的各項原則。

1.1 三級閱片系統和制度的建立

2021年3月新疆兵團醫院成立北京協和醫院眼科閱片中心兵團眼科分中心,并通過與新疆生產建設兵團醫療系統(以下簡稱為“兵團系統”)內的第一師、第四師、第八師、第十師醫院(以下簡稱為“師級醫院”)連接,建立師級醫院-兵團醫院-北京協和醫院的眼科三級轉診系統,并完成閱片培訓、轉診和會診工作。參與培訓(以下簡稱為“參訓”)的醫師均為專業方向為眼底病的眼科醫師。

1.2 圖像收集和閱片培訓

2022年6月至2023年1月連續收集來自新疆兵團醫院眼科,第一師阿克蘇、阿拉爾醫院以及其他師級醫院眼科的后極部彩色眼底像4 159張。其中,HR、DR、滲出型AMD(nAMD)、萎縮型AMD(dAMD)、視網膜靜脈阻塞(RVO)分別為3 073(73.9%,3 073/4 159)、651(15.7%,651/4 159)、 43(1.0%,43/4 159)、186(4.5%,186/4 159)、206(5.0%,206/4 159)張。圖像質量要求需包含顳上、顳下血管和視盤。將質量合格的圖像按病種比例均分為3輪次(初次、二次、末次)閱片的圖像集,三輪圖像集中各病種未根據病情進展程度和復雜程度進行平衡。

參訓醫師來自新疆地區兵團醫院和兵團系統師級醫院的15名眼科醫師。其中,男性7名(46.7%,7/15),女性8名(53.3%,8/15);年齡29~50(38.1±4.0)歲。師級醫院12名(80.0%,12/15);兵團醫院3名(20.0%,3/15)。職稱正高級、副高級、中級、初級分別為1(6.7%,1/15)、6(40.0%,6/15)、5(33.3%,5/15)、3(20.0%,3/15)名;學歷本科、碩士分別為13(86.7%,13/15)、2(13.3%,2/15)名。參訓醫師從事眼底病專科工作時間為1~20(9.6±3.3)年。

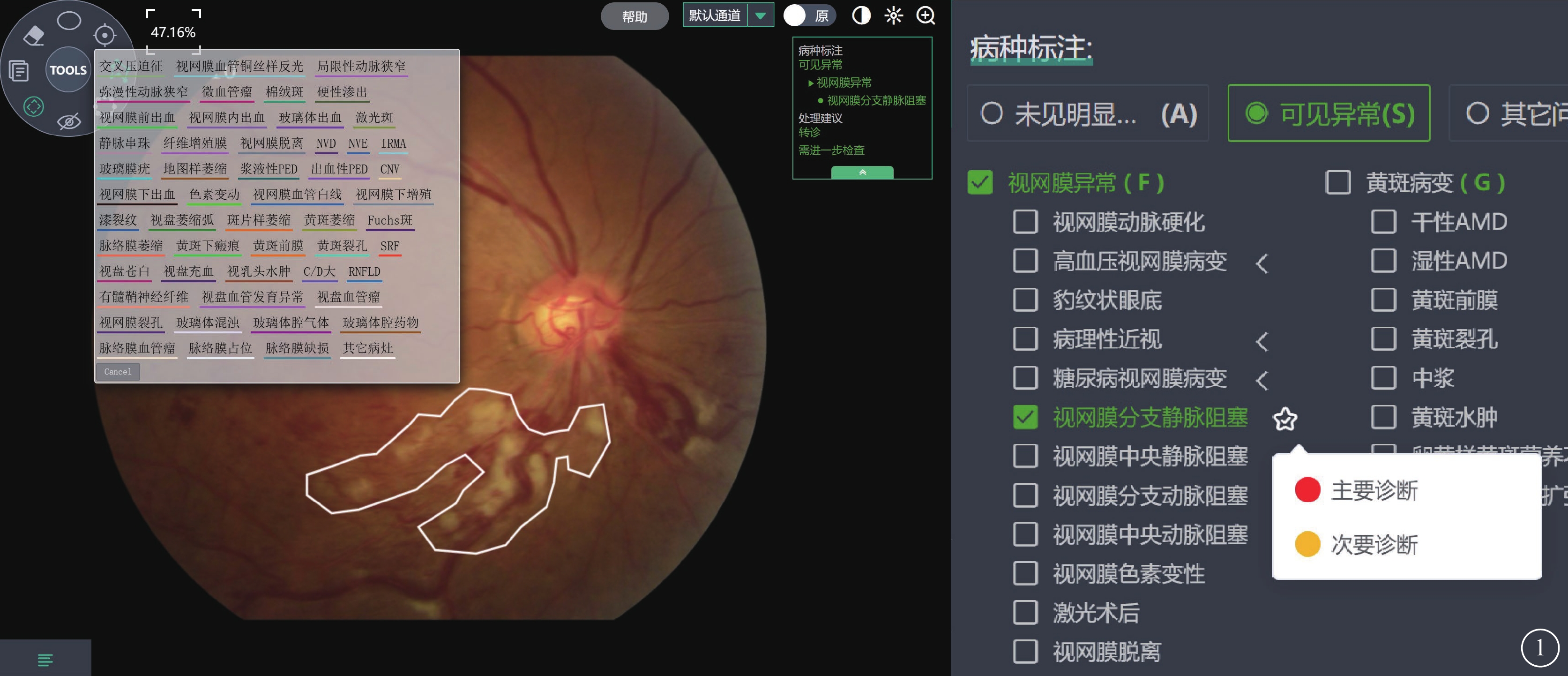

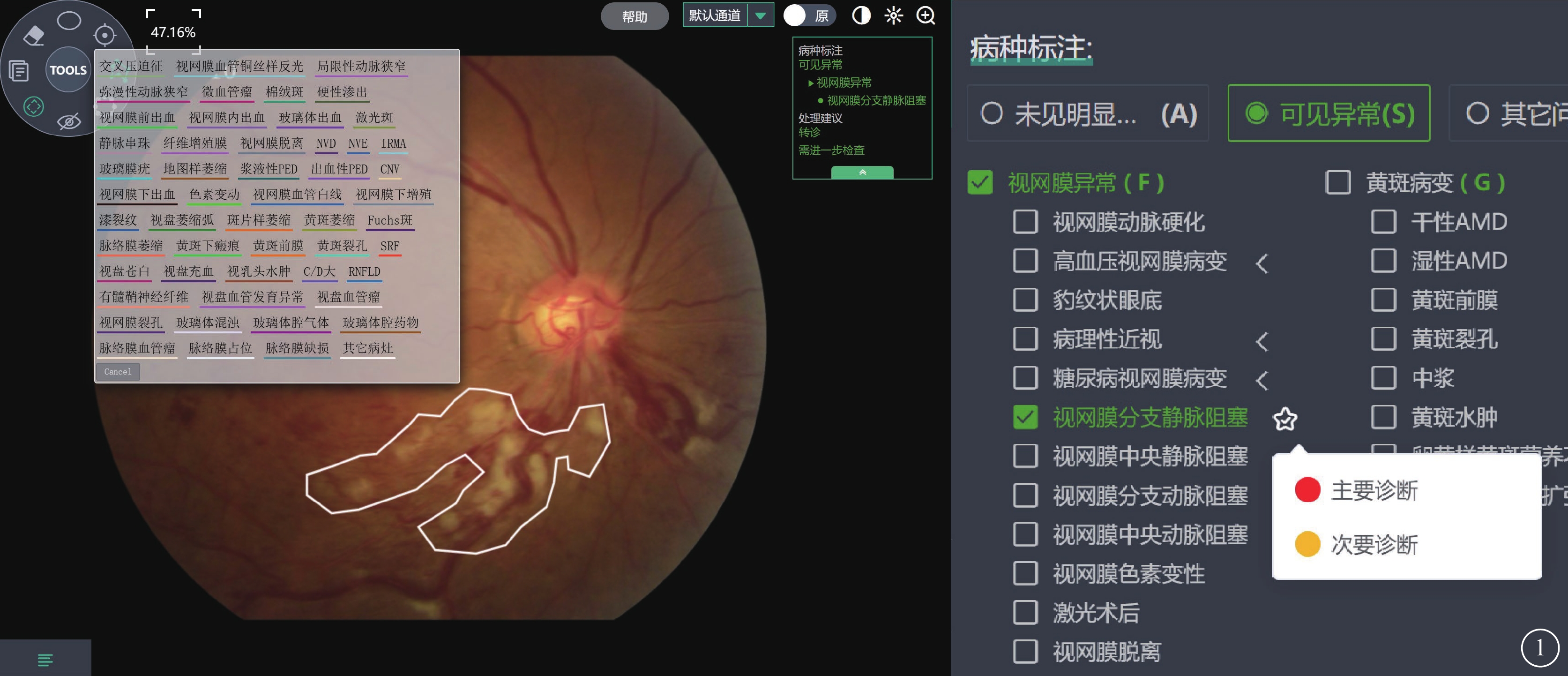

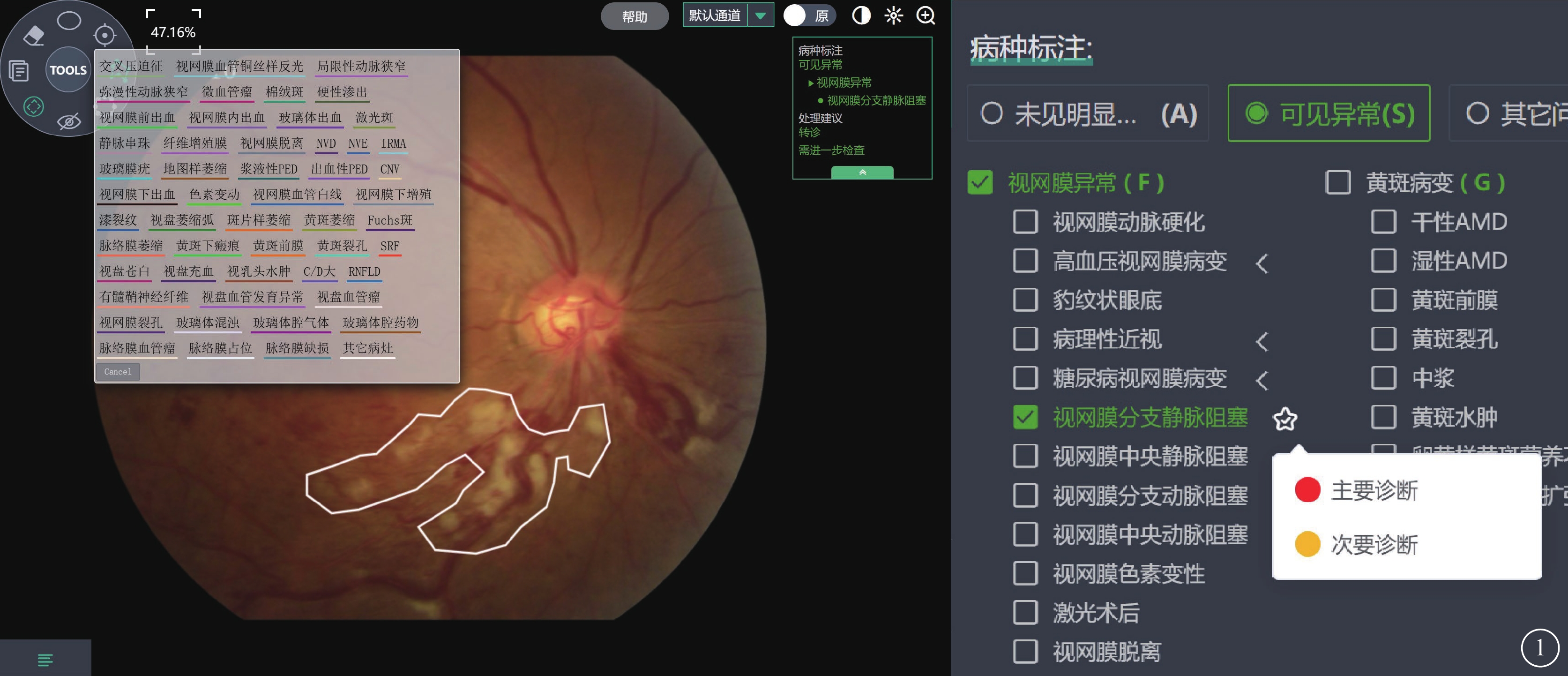

閱片培訓將以每次閱片后的閱片總結會的方式進行;正式閱片前進行閱片標注系統培訓(圖1)。由北京協和醫院高年資眼底病專科醫師(從事眼底病專科臨床工作超過5年)4名和兵團醫院醫師4名(參與標注系統培訓)組成審核組,對參訓醫師所標注的圖像進行審核并確定本輪次閱片的金標準。每一名審核醫師負責對兩名參訓醫師所標注的圖像進行審核,若兩名參訓醫師的標注結果一致而與審核醫師結果不符,則該圖像定義為爭議圖像。爭議圖像、被審核醫師標注的存疑圖像以及錯誤率較高的圖像同時納入每輪次閱片后的總結會(所有參訓醫師均需參加),由北京協和醫院眼科眼底病專業組教授閱片進行講解并復核金標準。每輪次閱片結束后,統計參訓醫師在各病種的診斷一致率、靈敏度和特異性。診斷一致率=主診斷與金標準診斷一致的圖像數目/該參訓醫師所審閱圖像數目×100%;特異性=參訓醫師診斷的某病種真陰性圖像數目/該參訓醫師閱片圖像中以金標準確定的所有陰性圖像數目;靈敏度=參訓醫師診斷的某病種真陽性圖像數目/該參訓醫師閱片圖像中以金標準確定的所有陽性圖像數目。

圖1

閱片平臺示意圖

圖1

閱片平臺示意圖

采用SPSS 26.0軟件行統計分析。每輪次閱片間診斷一致率、靈敏度、特異性比較,采用成對樣本t檢驗。參訓對醫師閱片水平的影響以自身對照方式體現。參訓醫師診斷水平提高與職稱、學歷的相關性采用Spearman相關性分析;與年齡、眼底病專科工作時間相關性采用Pearson相關性分析。檢驗水準α=0.05,雙側檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

所有參訓醫師均完成3輪次(初次、二次、末次)閱片,時間分別為2023年1~5月(初次)、2023年6~9月(二次)、2023年10月至2024年2月(末次)。4 159張圖像中,初次、二次、末次閱片分別為1 034、1 697、1 428張。每一輪次閱片每一名參訓醫師隨機分配150~200張圖像進行標注。每一輪次閱片結束后均進行了閱片總結,時間2 h。

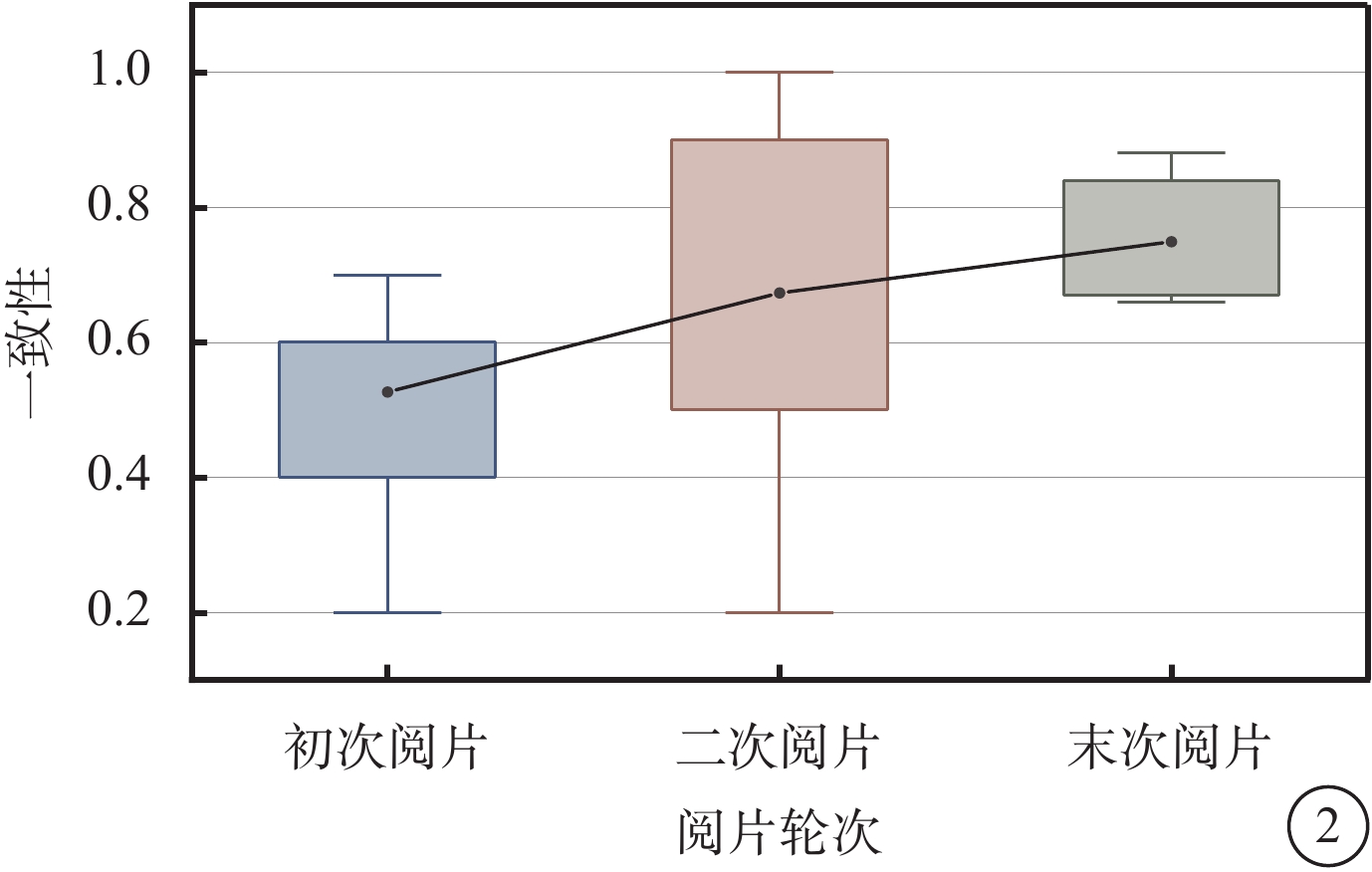

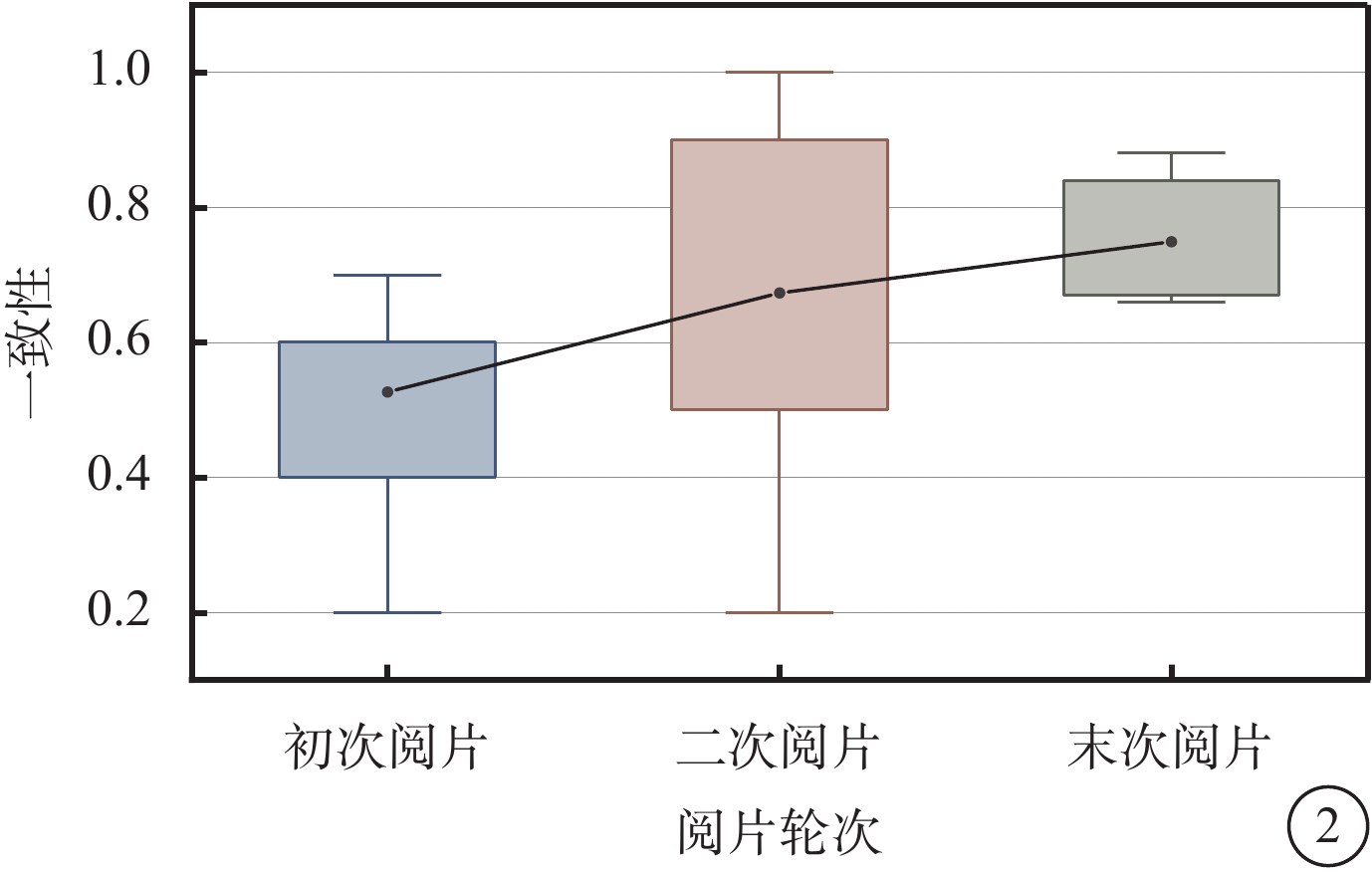

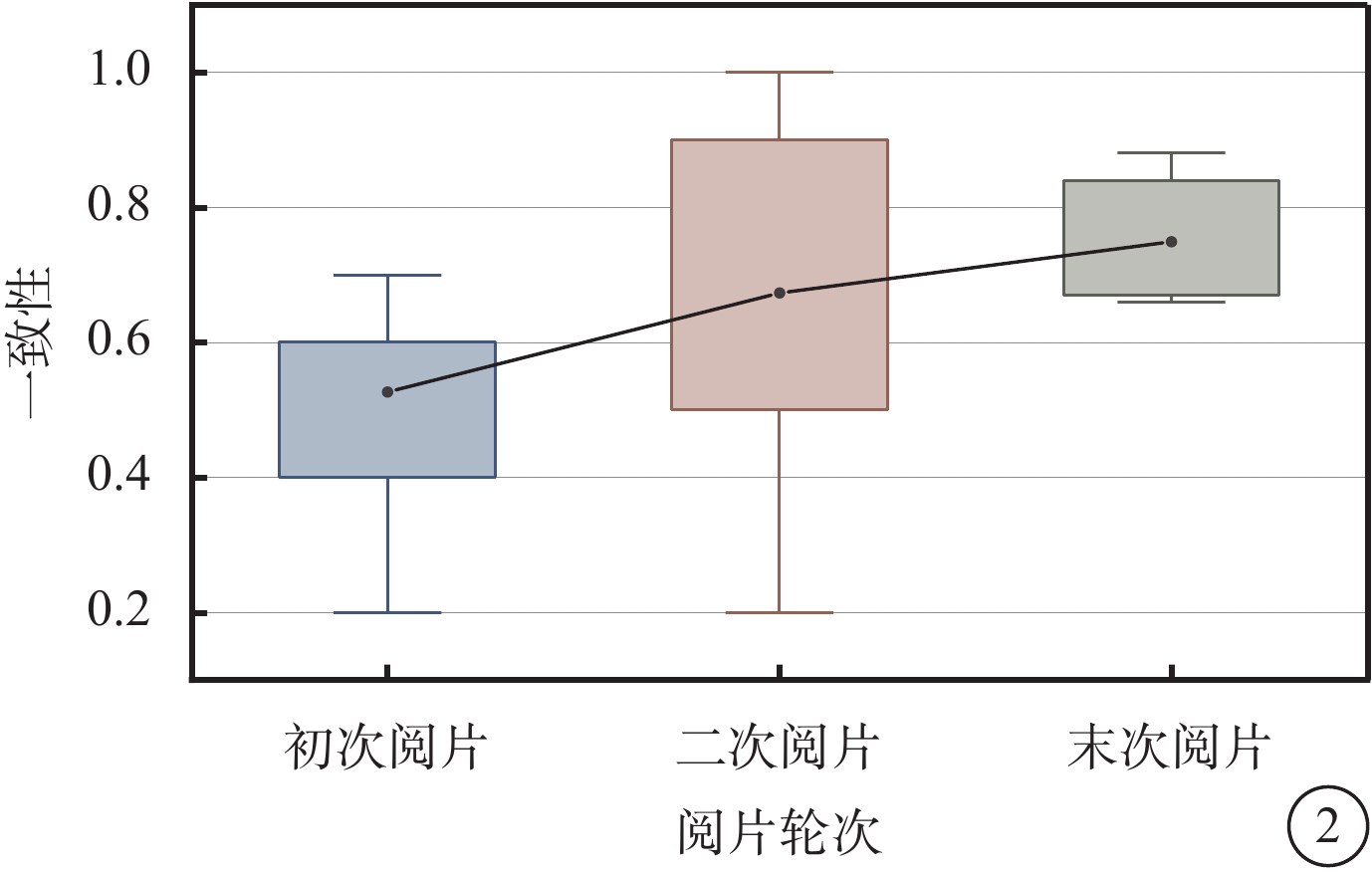

所有參訓醫師初次、二次、末次閱片的平均診斷一致率分別為53.0%、67.0%、75.0%。初次與二次閱片、二次與末次閱片診斷一致率比較,差異均無統計學意義(P=0.064、0.278);初次與末次診斷一致率比較,差異有統計學意義(P<0.001)(圖2)。其中師級醫院參訓醫師初次、二次、末次閱片診斷一致率分別為54.0%、67.0%、75.0%;診斷一致率提升趨勢和總體趨勢相似。

圖2

新疆生產建設兵團醫院參訓醫師初次、二次、末次閱片的一致性變化 初次閱片:2023年1~5月;二次閱片:2023年6~9月;末次閱片:2023年10月至2024年2月

圖2

新疆生產建設兵團醫院參訓醫師初次、二次、末次閱片的一致性變化 初次閱片:2023年1~5月;二次閱片:2023年6~9月;末次閱片:2023年10月至2024年2月

所有參訓醫師初次、二次、末次閱片的靈敏度分別為0.38、0.69、054;特異性分別為0.66、0.85、0.96。二次閱片靈敏度較初次閱片明顯提高,末次閱片靈敏度較二次閱片明顯下降,差異均有統計學意義(P<0.001、<0.001);二次較初次閱片、末次較二次閱片的特異性明顯提高,差異均有統計學意義(P=0.010、0.024)。

末次閱片中,所有病種的特異性均>0.9,但靈敏度偏低。其中,RVO、HR的靈敏度>0.6;DR、dAMD、nAMD的靈敏度<0.5(表1)。

相關性分析結果顯示,參訓醫師診斷水平提升與學歷(Rho=0.07,P=0.809)、職稱(Rho=0.13,P=0.648)、年齡(r=0.20,P=0.477)、眼底病專科工作時間(r=0.26,P=0.356)等因素均無明顯相關性。

3 討論

本研究通過遠程醫療培訓模式,對新疆地區眼科醫師進行眼底疾病的閱片訓練。此為國內第一個基于系統化、持續性的遠程培訓模式以提高偏遠地區眼科疾病診療水平的研究。這種在線培訓模式借助了互聯網在信息傳輸方面的優勢,實現了高效的醫療培訓,突破了地理和時間的限制,為偏遠地區的眼科醫師診療水平的提高提供了一種經濟、省時的培訓方案。

本研究參訓醫師均進行了3輪次閱片工作。結果顯示,盡管與前一輪次閱片比較,每輪次閱片中參訓醫師的診斷一致率提升差異并不具有統計學意義,但相較于初次閱片,末次閱片的診斷一致率顯著提高,顯示出系統化、持續性培訓在提升醫生診斷水平方面的有效性。醫師閱片水平在靈敏度和特異性方面的表現也有所提高,初次閱片的平均靈敏度為0.38,二次閱片顯著提高至0.69,但末次閱片又下降至0.54。其原因可能是部分病種比例過低(AMD和RVO等病種總量未達到10%),同時每一輪次閱片并未平衡所選圖像的病情進展程度和復雜程度。特異性從初次閱片的0.66逐步提高至末次閱片的0.96,顯示出參訓醫師排除非疾病狀態方面的能力顯著增強。此外,參訓醫師的所屬單位級別(師級醫院或兵團醫院)、學歷、職稱、年齡和眼底病專科工作時間均與診斷一致率提升無明顯相關性,提示本研究中參訓的各水平醫師均可從這種培訓模式中獲益。

本研究建立了師級醫院、兵團醫院與北京協和醫院的三級轉診和培訓體系,通過多層次合作,充分利用各級醫療資源,提升了培訓效果。作為一種平衡醫療資源的工作,近年來國內外學者均對遠程醫療進行了相關研究。在眼科領域,一項基于在線閱片培訓的研究借助全球早產兒視網膜病變(ROP)教育網絡,顯著提高了墨西哥住院醫師(均來自同一中心)在ROP方面的診療水平,證明遠程醫療培訓在欠發達地區的可行性[9]。伊利諾伊大學Cole等開發了在線DR培訓模塊,提高了住院醫師和醫學生對DR的識別能力[10]。來自悉尼大學和西悉尼大學的研究團隊借助虛擬眼科診所,顯著改善了受試醫學生的成績[11]。國內方面,盡管我們未能查找到遠程醫療培訓的相關學術論文發表,但由一流醫療機構指導地方醫療機構的醫聯體模式也在逐步推廣中,如四川大學華西醫院與甘孜藏族自治州人民醫院的合作,通過遠程醫療的指導顯著提高了高原地區醫生的診斷能力[12]。此外,醫學影像信息系統的出現,也加強了國內各級醫療機構之間的醫學圖像傳遞[13]。在此背景下,本研究與上述研究比較,在以下三個方面表現出了創新性:(1)在線遠程培訓,通過高效、實時網絡傳輸系統,實現了高質量遠程閱片,突破了傳統培訓的地理和時間限制。本研究中,參訓醫師閱片僅需在業余時間完成,需要全體參訓醫師同時上線的閱片總結會共舉行3次,每次僅耗費2 h,相較于傳統線下學習班,此方法節省了較多的時間。(2)系統化培訓模式,3輪次閱片的系統化安排,使得參訓醫師的診斷能力相較于自身基線水平得到顯著提升。(3)多層次合作模式,建立了師級醫院-兵團醫院-北京協和醫院三級培訓體系,由兵團醫院聯系并組織各師級醫院成員參加閱片培訓,北京協和醫院協助提供閱片平臺與閱片指導,提高了培訓效果和效率,將散在分布于新疆地區各地的師級醫院同兵團醫院連成一個整體,以促進來自北京協和醫院的醫療資源向新疆地區下沉。

本研究存在的局限性:首先,雖然本研究納入了大量眼底病圖像,但病種方面以HR和DR為主,未來需要加強多眼底病種的閱片培訓。其次,研究中閱片病例的復雜程度和病變輕重程度在每一輪次閱片中不均衡,可能導致培訓效果的波動并導致靈敏度等評價指標不能很好地代表參訓醫師的實際診斷水平,未來研究應對納入的病例進行復雜程度和病變程度的劃分,以更客觀地評估參訓醫師的診斷能力變化。第三,本研究僅進行了3輪次培訓工作,長期培訓對醫生診斷能力的持續影響尚待進一步探索,未來研究應考慮延長培訓輪次,并進行長期跟蹤研究,以觀察培訓效果的持續性。最后,本研究未與線下學習班等傳統模式進行對比,該培訓模式同線下學習模式的效果差異應是后續研究需關注的方面之一。

本研究在提升新疆地區眼科醫師的眼底疾病診斷能力方面取得了一定成效,并展示了遠程醫療教育模式的潛力。未來的研究應進一步擴大樣本量,細化病例的病變程度和復雜程度,延長培訓輪次,以全面提升遠程醫療教育的效果。希望通過持續的努力,遠程醫療將為解決醫療資源不平衡問題提供更多的可能性,并為偏遠地區患者帶來更優質的醫療服務。

高血脂、高血壓、高血糖等組成的代謝綜合征與糖尿病視網膜病變(DR)和高血壓視網膜病變(HR)等密切相關[1-2]。隨著國民平均年齡的增長,年齡相關性黃斑變性(AMD)等多種眼底疾病的患病人群也在逐年擴大[3-5]。眼底檢查作為一種非侵入性、直接觀察視網膜狀態的重要手段,在診斷眼底疾病中發揮著不可替代的作用[6-7]。然而,眼底圖像的解讀對醫生的專業知識和經驗要求較高。新疆維吾爾自治區(以下簡稱為“新疆地區”)地處西北,經濟發展相對落后,眼科醫療資源嚴重不足。此外,由于新疆地區與國內醫療資源豐富的地區距離較遠,傳統的線下講座、進修等繼續教育模式帶來了較大的時間和經濟負擔,導致該地區眼科醫生缺乏專業培訓,難以獲取最新的醫學信息和技術,這些因素共同限制了新疆地區眼科醫師在眼底疾病診療方面的水平[8]。為此,本研究提出了一種在線眼底圖像閱片的遠程培訓模式。該模式旨在利用現代通信技術的優勢,突破傳統培訓的地理和時間限制,為新疆地區的眼科醫師提供一個高效、實用的眼底疾病診斷技能提升方案。現將研究結果報道如下。

1 對象和方法

本研究經新疆生產建設兵團醫院(以下簡稱為“兵團醫院”)倫理委員會審核(批件號:202006101);遵循《赫爾辛基宣言》的各項原則。

1.1 三級閱片系統和制度的建立

2021年3月新疆兵團醫院成立北京協和醫院眼科閱片中心兵團眼科分中心,并通過與新疆生產建設兵團醫療系統(以下簡稱為“兵團系統”)內的第一師、第四師、第八師、第十師醫院(以下簡稱為“師級醫院”)連接,建立師級醫院-兵團醫院-北京協和醫院的眼科三級轉診系統,并完成閱片培訓、轉診和會診工作。參與培訓(以下簡稱為“參訓”)的醫師均為專業方向為眼底病的眼科醫師。

1.2 圖像收集和閱片培訓

2022年6月至2023年1月連續收集來自新疆兵團醫院眼科,第一師阿克蘇、阿拉爾醫院以及其他師級醫院眼科的后極部彩色眼底像4 159張。其中,HR、DR、滲出型AMD(nAMD)、萎縮型AMD(dAMD)、視網膜靜脈阻塞(RVO)分別為3 073(73.9%,3 073/4 159)、651(15.7%,651/4 159)、 43(1.0%,43/4 159)、186(4.5%,186/4 159)、206(5.0%,206/4 159)張。圖像質量要求需包含顳上、顳下血管和視盤。將質量合格的圖像按病種比例均分為3輪次(初次、二次、末次)閱片的圖像集,三輪圖像集中各病種未根據病情進展程度和復雜程度進行平衡。

參訓醫師來自新疆地區兵團醫院和兵團系統師級醫院的15名眼科醫師。其中,男性7名(46.7%,7/15),女性8名(53.3%,8/15);年齡29~50(38.1±4.0)歲。師級醫院12名(80.0%,12/15);兵團醫院3名(20.0%,3/15)。職稱正高級、副高級、中級、初級分別為1(6.7%,1/15)、6(40.0%,6/15)、5(33.3%,5/15)、3(20.0%,3/15)名;學歷本科、碩士分別為13(86.7%,13/15)、2(13.3%,2/15)名。參訓醫師從事眼底病專科工作時間為1~20(9.6±3.3)年。

閱片培訓將以每次閱片后的閱片總結會的方式進行;正式閱片前進行閱片標注系統培訓(圖1)。由北京協和醫院高年資眼底病專科醫師(從事眼底病專科臨床工作超過5年)4名和兵團醫院醫師4名(參與標注系統培訓)組成審核組,對參訓醫師所標注的圖像進行審核并確定本輪次閱片的金標準。每一名審核醫師負責對兩名參訓醫師所標注的圖像進行審核,若兩名參訓醫師的標注結果一致而與審核醫師結果不符,則該圖像定義為爭議圖像。爭議圖像、被審核醫師標注的存疑圖像以及錯誤率較高的圖像同時納入每輪次閱片后的總結會(所有參訓醫師均需參加),由北京協和醫院眼科眼底病專業組教授閱片進行講解并復核金標準。每輪次閱片結束后,統計參訓醫師在各病種的診斷一致率、靈敏度和特異性。診斷一致率=主診斷與金標準診斷一致的圖像數目/該參訓醫師所審閱圖像數目×100%;特異性=參訓醫師診斷的某病種真陰性圖像數目/該參訓醫師閱片圖像中以金標準確定的所有陰性圖像數目;靈敏度=參訓醫師診斷的某病種真陽性圖像數目/該參訓醫師閱片圖像中以金標準確定的所有陽性圖像數目。

圖1

閱片平臺示意圖

圖1

閱片平臺示意圖

采用SPSS 26.0軟件行統計分析。每輪次閱片間診斷一致率、靈敏度、特異性比較,采用成對樣本t檢驗。參訓對醫師閱片水平的影響以自身對照方式體現。參訓醫師診斷水平提高與職稱、學歷的相關性采用Spearman相關性分析;與年齡、眼底病專科工作時間相關性采用Pearson相關性分析。檢驗水準α=0.05,雙側檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

所有參訓醫師均完成3輪次(初次、二次、末次)閱片,時間分別為2023年1~5月(初次)、2023年6~9月(二次)、2023年10月至2024年2月(末次)。4 159張圖像中,初次、二次、末次閱片分別為1 034、1 697、1 428張。每一輪次閱片每一名參訓醫師隨機分配150~200張圖像進行標注。每一輪次閱片結束后均進行了閱片總結,時間2 h。

所有參訓醫師初次、二次、末次閱片的平均診斷一致率分別為53.0%、67.0%、75.0%。初次與二次閱片、二次與末次閱片診斷一致率比較,差異均無統計學意義(P=0.064、0.278);初次與末次診斷一致率比較,差異有統計學意義(P<0.001)(圖2)。其中師級醫院參訓醫師初次、二次、末次閱片診斷一致率分別為54.0%、67.0%、75.0%;診斷一致率提升趨勢和總體趨勢相似。

圖2

新疆生產建設兵團醫院參訓醫師初次、二次、末次閱片的一致性變化 初次閱片:2023年1~5月;二次閱片:2023年6~9月;末次閱片:2023年10月至2024年2月

圖2

新疆生產建設兵團醫院參訓醫師初次、二次、末次閱片的一致性變化 初次閱片:2023年1~5月;二次閱片:2023年6~9月;末次閱片:2023年10月至2024年2月

所有參訓醫師初次、二次、末次閱片的靈敏度分別為0.38、0.69、054;特異性分別為0.66、0.85、0.96。二次閱片靈敏度較初次閱片明顯提高,末次閱片靈敏度較二次閱片明顯下降,差異均有統計學意義(P<0.001、<0.001);二次較初次閱片、末次較二次閱片的特異性明顯提高,差異均有統計學意義(P=0.010、0.024)。

末次閱片中,所有病種的特異性均>0.9,但靈敏度偏低。其中,RVO、HR的靈敏度>0.6;DR、dAMD、nAMD的靈敏度<0.5(表1)。

相關性分析結果顯示,參訓醫師診斷水平提升與學歷(Rho=0.07,P=0.809)、職稱(Rho=0.13,P=0.648)、年齡(r=0.20,P=0.477)、眼底病專科工作時間(r=0.26,P=0.356)等因素均無明顯相關性。

3 討論

本研究通過遠程醫療培訓模式,對新疆地區眼科醫師進行眼底疾病的閱片訓練。此為國內第一個基于系統化、持續性的遠程培訓模式以提高偏遠地區眼科疾病診療水平的研究。這種在線培訓模式借助了互聯網在信息傳輸方面的優勢,實現了高效的醫療培訓,突破了地理和時間的限制,為偏遠地區的眼科醫師診療水平的提高提供了一種經濟、省時的培訓方案。

本研究參訓醫師均進行了3輪次閱片工作。結果顯示,盡管與前一輪次閱片比較,每輪次閱片中參訓醫師的診斷一致率提升差異并不具有統計學意義,但相較于初次閱片,末次閱片的診斷一致率顯著提高,顯示出系統化、持續性培訓在提升醫生診斷水平方面的有效性。醫師閱片水平在靈敏度和特異性方面的表現也有所提高,初次閱片的平均靈敏度為0.38,二次閱片顯著提高至0.69,但末次閱片又下降至0.54。其原因可能是部分病種比例過低(AMD和RVO等病種總量未達到10%),同時每一輪次閱片并未平衡所選圖像的病情進展程度和復雜程度。特異性從初次閱片的0.66逐步提高至末次閱片的0.96,顯示出參訓醫師排除非疾病狀態方面的能力顯著增強。此外,參訓醫師的所屬單位級別(師級醫院或兵團醫院)、學歷、職稱、年齡和眼底病專科工作時間均與診斷一致率提升無明顯相關性,提示本研究中參訓的各水平醫師均可從這種培訓模式中獲益。

本研究建立了師級醫院、兵團醫院與北京協和醫院的三級轉診和培訓體系,通過多層次合作,充分利用各級醫療資源,提升了培訓效果。作為一種平衡醫療資源的工作,近年來國內外學者均對遠程醫療進行了相關研究。在眼科領域,一項基于在線閱片培訓的研究借助全球早產兒視網膜病變(ROP)教育網絡,顯著提高了墨西哥住院醫師(均來自同一中心)在ROP方面的診療水平,證明遠程醫療培訓在欠發達地區的可行性[9]。伊利諾伊大學Cole等開發了在線DR培訓模塊,提高了住院醫師和醫學生對DR的識別能力[10]。來自悉尼大學和西悉尼大學的研究團隊借助虛擬眼科診所,顯著改善了受試醫學生的成績[11]。國內方面,盡管我們未能查找到遠程醫療培訓的相關學術論文發表,但由一流醫療機構指導地方醫療機構的醫聯體模式也在逐步推廣中,如四川大學華西醫院與甘孜藏族自治州人民醫院的合作,通過遠程醫療的指導顯著提高了高原地區醫生的診斷能力[12]。此外,醫學影像信息系統的出現,也加強了國內各級醫療機構之間的醫學圖像傳遞[13]。在此背景下,本研究與上述研究比較,在以下三個方面表現出了創新性:(1)在線遠程培訓,通過高效、實時網絡傳輸系統,實現了高質量遠程閱片,突破了傳統培訓的地理和時間限制。本研究中,參訓醫師閱片僅需在業余時間完成,需要全體參訓醫師同時上線的閱片總結會共舉行3次,每次僅耗費2 h,相較于傳統線下學習班,此方法節省了較多的時間。(2)系統化培訓模式,3輪次閱片的系統化安排,使得參訓醫師的診斷能力相較于自身基線水平得到顯著提升。(3)多層次合作模式,建立了師級醫院-兵團醫院-北京協和醫院三級培訓體系,由兵團醫院聯系并組織各師級醫院成員參加閱片培訓,北京協和醫院協助提供閱片平臺與閱片指導,提高了培訓效果和效率,將散在分布于新疆地區各地的師級醫院同兵團醫院連成一個整體,以促進來自北京協和醫院的醫療資源向新疆地區下沉。

本研究存在的局限性:首先,雖然本研究納入了大量眼底病圖像,但病種方面以HR和DR為主,未來需要加強多眼底病種的閱片培訓。其次,研究中閱片病例的復雜程度和病變輕重程度在每一輪次閱片中不均衡,可能導致培訓效果的波動并導致靈敏度等評價指標不能很好地代表參訓醫師的實際診斷水平,未來研究應對納入的病例進行復雜程度和病變程度的劃分,以更客觀地評估參訓醫師的診斷能力變化。第三,本研究僅進行了3輪次培訓工作,長期培訓對醫生診斷能力的持續影響尚待進一步探索,未來研究應考慮延長培訓輪次,并進行長期跟蹤研究,以觀察培訓效果的持續性。最后,本研究未與線下學習班等傳統模式進行對比,該培訓模式同線下學習模式的效果差異應是后續研究需關注的方面之一。

本研究在提升新疆地區眼科醫師的眼底疾病診斷能力方面取得了一定成效,并展示了遠程醫療教育模式的潛力。未來的研究應進一步擴大樣本量,細化病例的病變程度和復雜程度,延長培訓輪次,以全面提升遠程醫療教育的效果。希望通過持續的努力,遠程醫療將為解決醫療資源不平衡問題提供更多的可能性,并為偏遠地區患者帶來更優質的醫療服務。