為了提高基于脊髓功能性電激勵重建后肢運動功能時電極植入位置的準確性和可靠性,實驗測定了大鼠后肢運動相關的脊髓功能核心區域的分布情況。此次研究利用三維掃描式椎管內微刺激技術對脊髓進行刺激,以產生髖關節、膝關節和踝關節等后肢運動,并記錄誘發這些運動的脊髓內坐標。為了克服個體間差異,本文對 12 只 SD 大鼠的脊髓功能區域歸一化后進行疊加,得到踝關節背屈、屈髖關節、伸髖關節和內收髖關節等運動的脊髓功能核心區域。本研究為微電子神經橋接系統用于后肢運動功能的重建提供了參考。

引用本文: 陳軼, 馬磊, 杜薇, 沈曉燕. 基于椎管內微刺激的大鼠后肢運動脊髓功能核心區域測定. 生物醫學工程學雜志, 2017, 34(4): 622-626. doi: 10.7507/1001-5515.201607029 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

脊髓損傷是最具破壞性的神經創傷之一。我國的脊髓損傷患者人數已突破百萬,并以每年 12 萬的速度激增,全球脊髓損傷人數已突破 300 萬[1]。由于受損神經元的再生和其軸突的傳導功能恢復較難,使得脊髓損傷治療成為世界性難題[2]。經實驗表明若低于損傷平面的脊髓運動神經網絡仍保持完好,在電刺激時能夠激活其運動功能[3]。對此,有研究人員提出微電子神經橋接方案來重建受損脊髓的運動功能[4]。其目的是借助植入式微電子神經再生模塊代替中斷的中樞神經傳導束,實現癱瘓肢體的神經信號再生、信道橋接和功能重建[5-7]。要在受損脊髓兩端開展微電子神經橋接實驗,首先需要解決的一個關鍵問題就是功能性電激勵電極的精準植入。

盡管目前已有研究人員使用神經示蹤劑,如生物素葡聚糖胺、熒光金、偽狂犬病毒等對脊髓神經的走向和分布作了研究,但通過這些方法獲得功能圖譜則需要對實驗對象進行灌注取材、脫水、冷凍切片等操作[8-10]。這些過程極有可能對脊髓神經“在體”時的三維坐標造成改變,從而使所獲結果不能直接應用于實驗。同時,它也不能提供電激勵下多組神經纖維共同興奮的效果。因此,本文利用椎管內微刺激技術對大鼠脊髓腰骶段進行三維式掃描電刺激,以“在體”測試方式確定控制大鼠后肢運動的脊髓功能核心區域的分布情況,以提高微電子橋接實驗中刺激電極植入位置的準確性和可靠性。

1 椎管內微刺激的脊髓功能核心區域測定方案

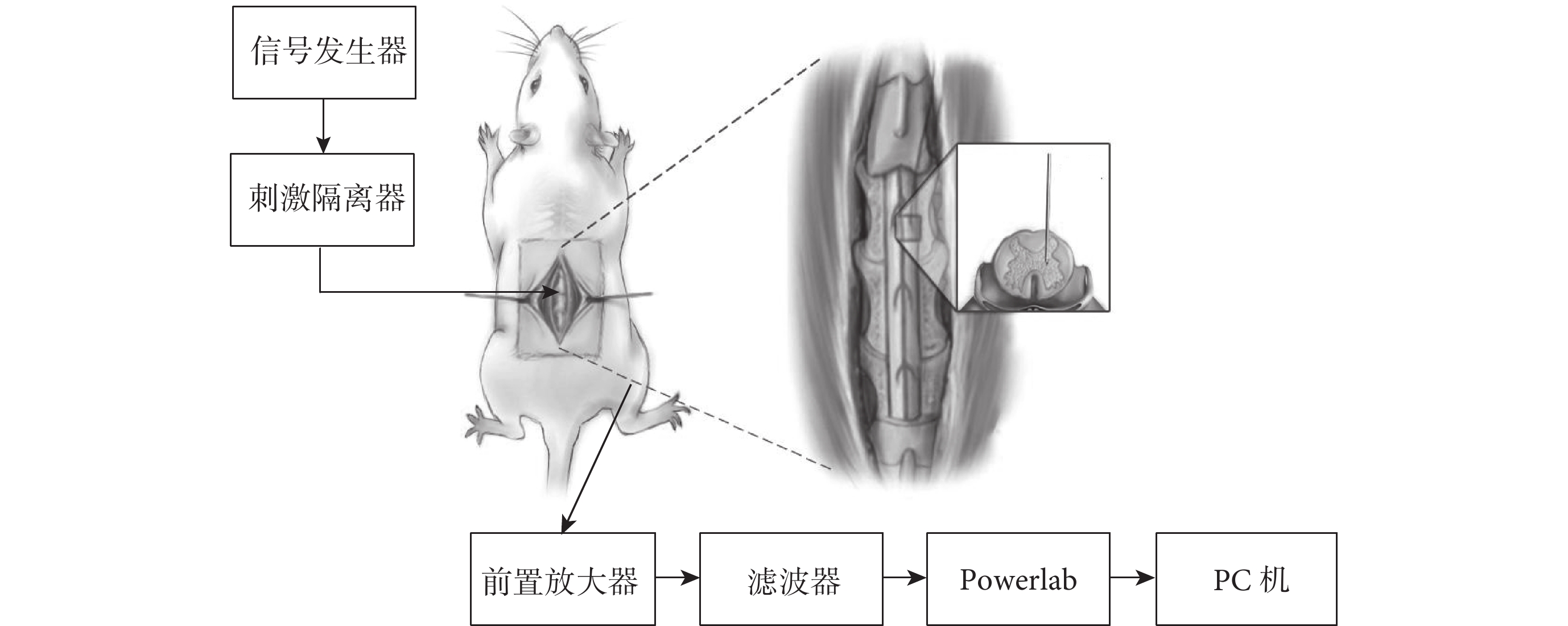

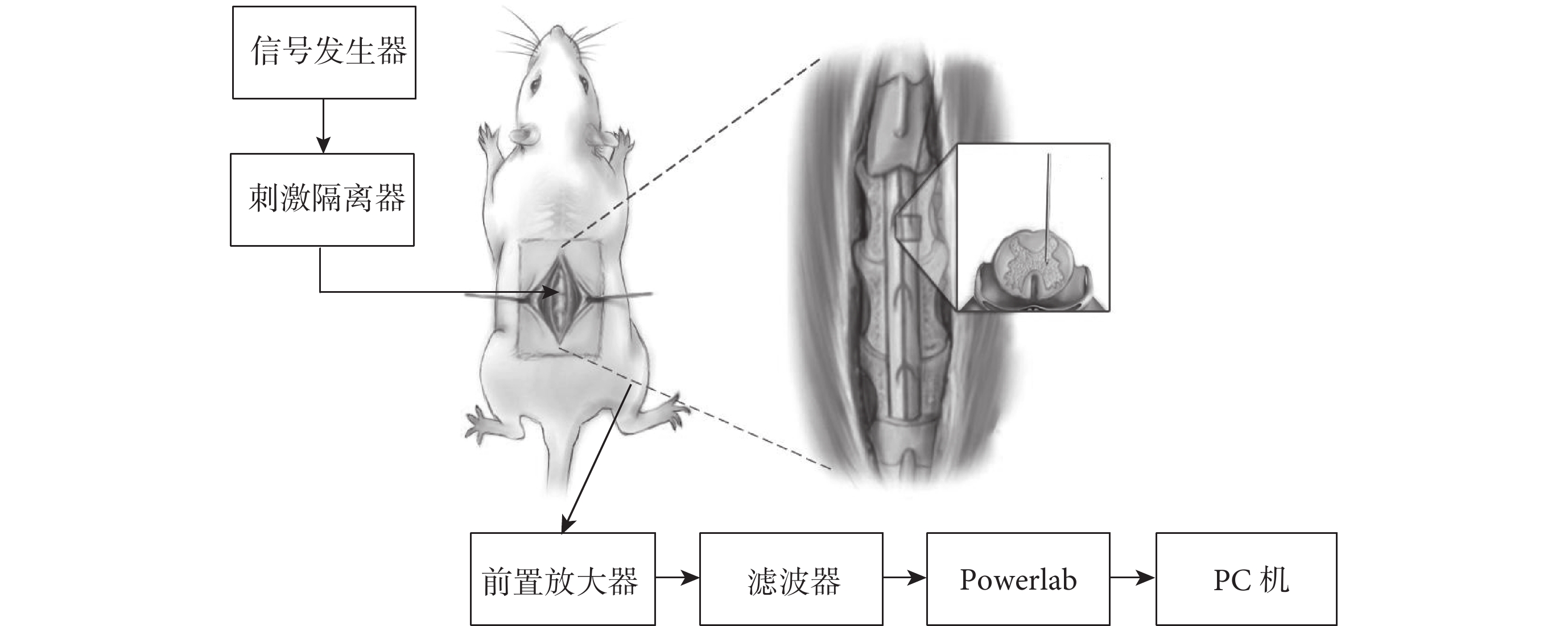

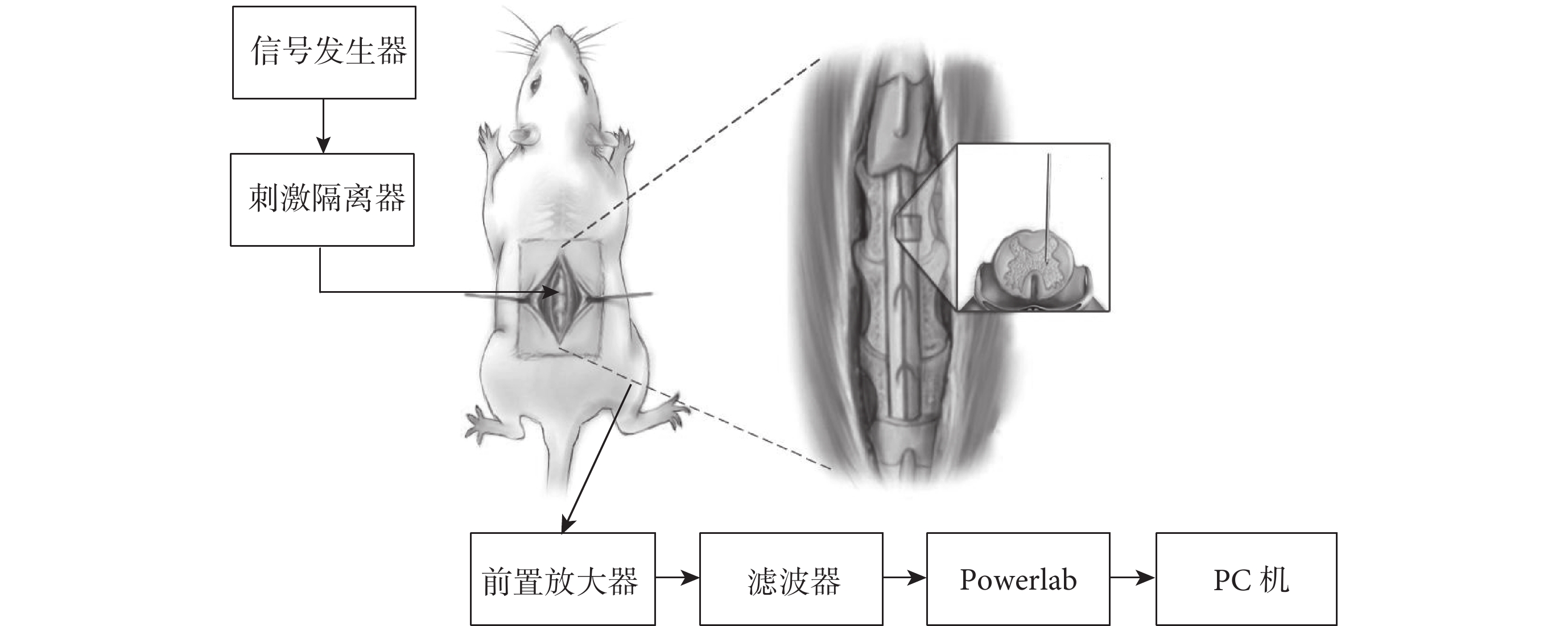

椎管內微刺激是一種功能性電激勵技術,通過直接刺激脊髓腹側的運動回路以實現更為自然的運動神經元激活,并選擇性地激活相應的肌肉或肌肉群[11-13]。同時,刺激電極植入位置是在離運動肌肉相對較遠的脊髓中,降低了因運動而造成的電極移位。實驗方案如圖 1 所示。由信號發生器(Master-9)產生刺激波形,通過刺激隔離器(ISO-Flex)輸出到固定在全自動立體定位儀上的刺激電極,然后對脊髓進行三維掃描式電刺激。在誘發后肢動作時,同時記錄動作類型、脊髓刺激位點和關鍵肌肉的肌電信號。

圖1

大鼠后肢運動脊髓功能核心區域測定實驗方案

Figure1.

Experimental scheme of measuring the function core regions for hindlimb movements in rat spinal cord

圖1

大鼠后肢運動脊髓功能核心區域測定實驗方案

Figure1.

Experimental scheme of measuring the function core regions for hindlimb movements in rat spinal cord

2 材料與方法

2.1 動物手術及電極植入

成年雄性 SD 大鼠 12 只,體重 250 g 左右,由南通大學醫學院實驗動物中心提供。實驗前,利用外科手術器械快速干燥消毒器(Germinator 500,美國 Harvardappraatus)對手術器械進行消毒。腹腔注射水合氯醛(4 mL/kg)麻醉后,對其后肢及背部剃毛,并用酒精消毒。然后暴露脊椎 T12~L5 節段對應的脊髓,用游標卡尺測量脊髓各個節段的橫徑及暴露脊髓的長度以便歸一化處理。利用全自動立體定位儀將刺激電極植入脊髓腰骶部用于三維掃描式電刺激。右后肢六塊肌肉(脛骨前肌、股直肌、股二頭肌、長收肌、腓腸肌、股外側肌)中植入雙極電極以用于記錄肌電信號。參考電極植入于同側脊旁肌。大鼠置于恒溫毯上維持體溫。

2.2 刺激電極與記錄電極

刺激電極采用美國 MicroProbes 公司生產的鎢絲單電極(WE30030.5A3),其尖端直徑為 1 μm,阻抗為 1.5 MΩ,電極表面絕緣性能良好且電極尖端暴露面積小。記錄電極采用直徑為 0.16 mm 的自制針灸針電極。

2.3 刺激波形及參數

為了降低電刺激對神經組織造成的電化學損傷,本文采用雙極串脈沖序列作為刺激波形[14]。利用 Master-9 脈沖刺激器輸出至刺激隔離器產生電流大小可調的串脈沖序列,正脈沖寬度 20 ms,負脈沖寬度 2 ms,脈沖周期 30 ms,并由 40 個雙向脈沖組成序列,序列間隔 5 s。

2.4 刺激位點定位方法

將大鼠臥放于立體定位儀上,用大鼠脊柱適配器對脊椎進行固定。利用鎢絲電極對大鼠脊髓腰骶段進行三維掃描式電刺激。刺激位點以脊髓后正中溝為坐標原點,橫徑方向為 X 軸,背腹方向為 Y 軸,脊髓頭尾方向為 Z 軸。在 X 軸上以 200 μm 為間隔(為了避開血管,第一列點的 X 值為 300 μm),Y 軸方向上以 300 μm 為間隔,Z 軸以 500 μm 為間隔進行椎管內微刺激。在確定誘發后肢運動的同時記錄脊髓刺激位點、誘發動作類型以及關鍵肌肉的肌電信號。

2.5 刺激位點歸一化坐標描述

由于不同的大鼠體長和脊髓橫徑存在差異,所以在描述脊髓刺激位點時須將其進行歸一化以減小個體間的差異性。歸一化處理的方法為:橫徑方向 X 以脊髓橫徑的二分之一進行歸一化處理,背腹方向 Y 以脊髓橫徑進行歸一化處理,頭尾方向 Z 以對應的脊椎節段長度進行歸一化處理。頭尾方向歸一化處理采用脊椎節段長度是因為在體實驗中脊椎節段的確認和測量比脊髓節段更為便捷可靠。

2.6 脊髓功能核心區域劃定方法

為了減少大鼠個體間差異,提升刺激電極植入的準確性,我們將 12 只大鼠的刺激位點進行歸一化并將其疊加。我們定義同種運動的脊髓功能區域的重疊范圍為該運動的脊髓功能核心區域。選擇脊髓功能核心區域可以減少脊髓組織因電極多次植入而造成的不必要損傷,提高微電子神經橋接系統的實用性。

3 實驗及結果分析

3.1 踝關節背屈運動的脊髓功能核心區域測定

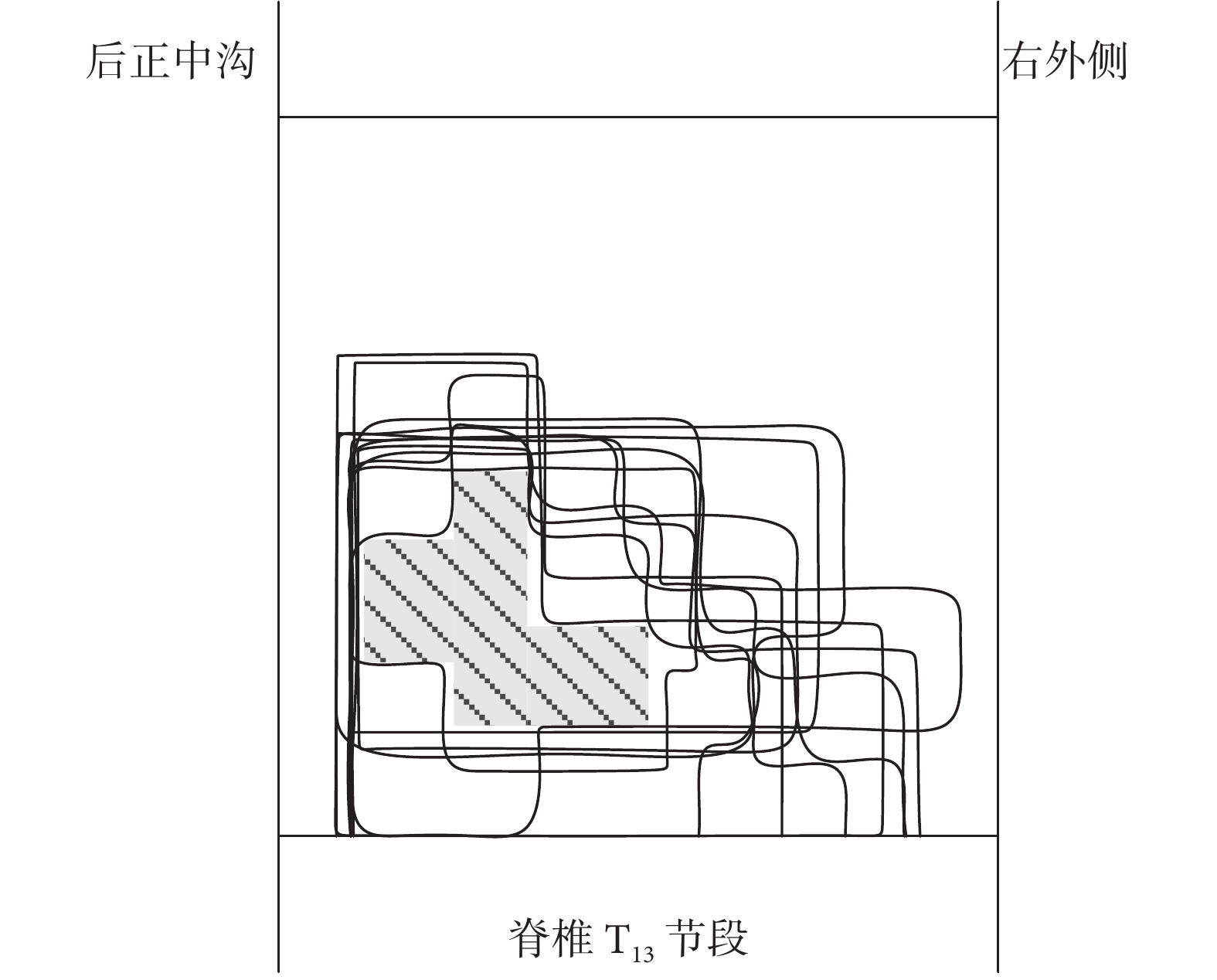

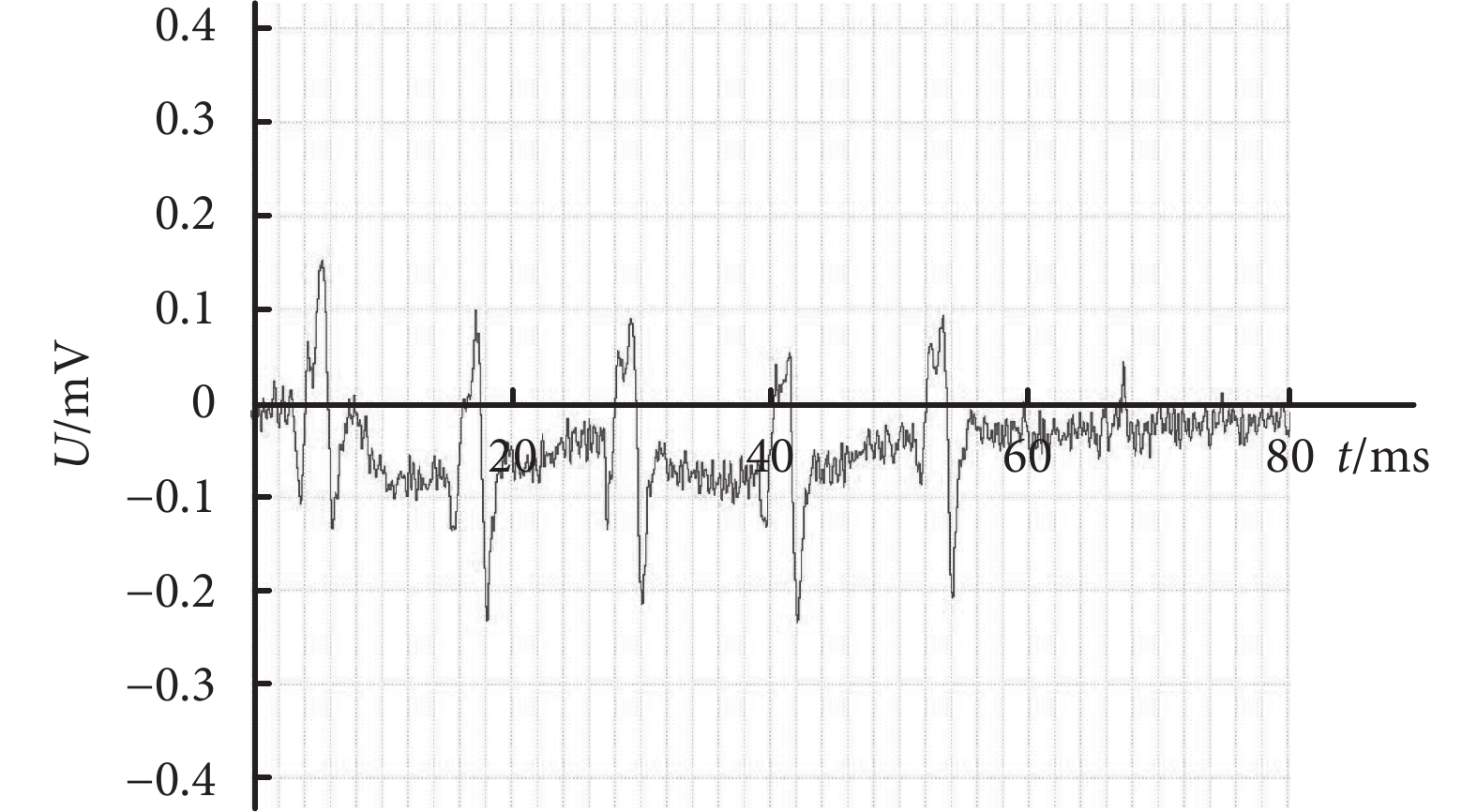

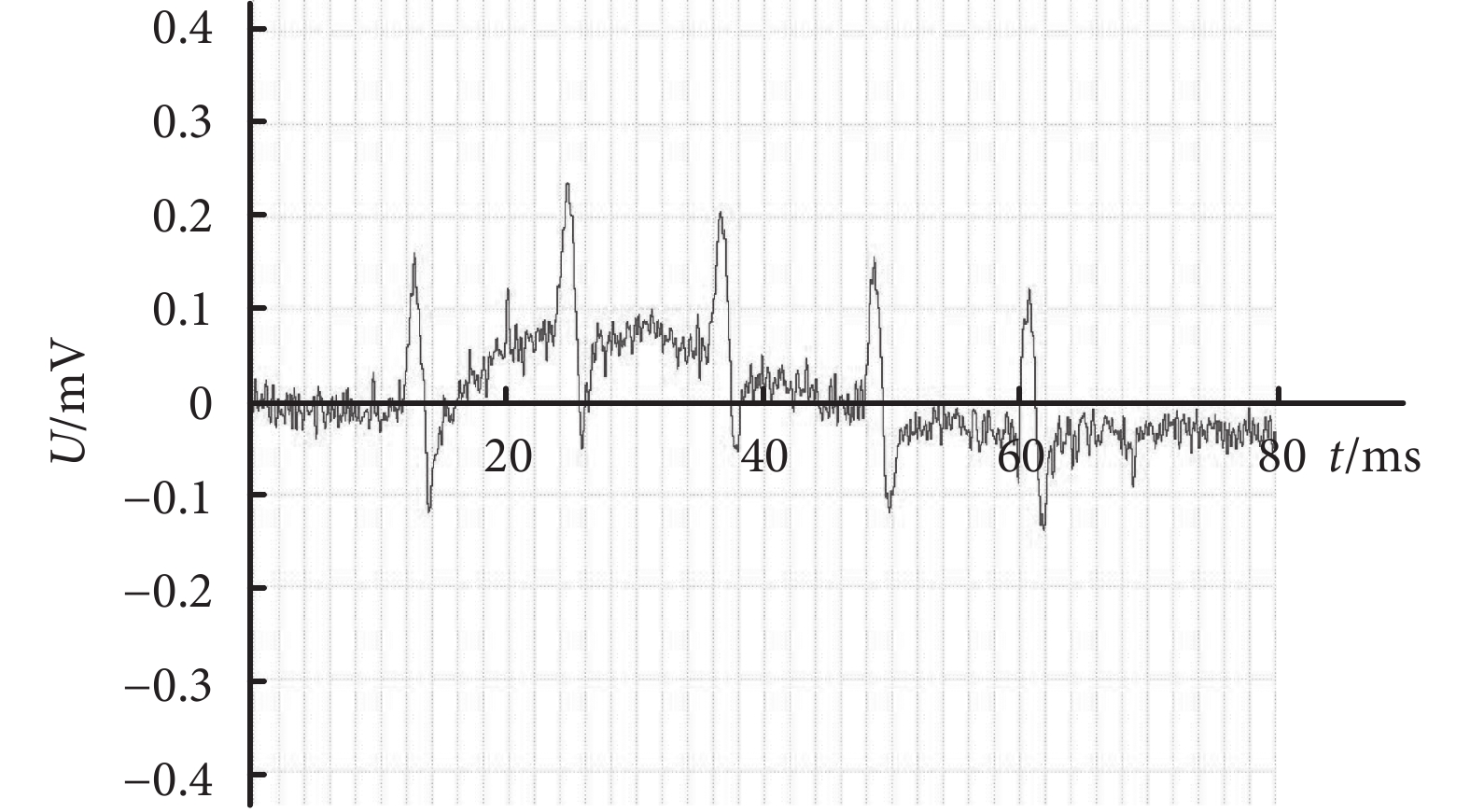

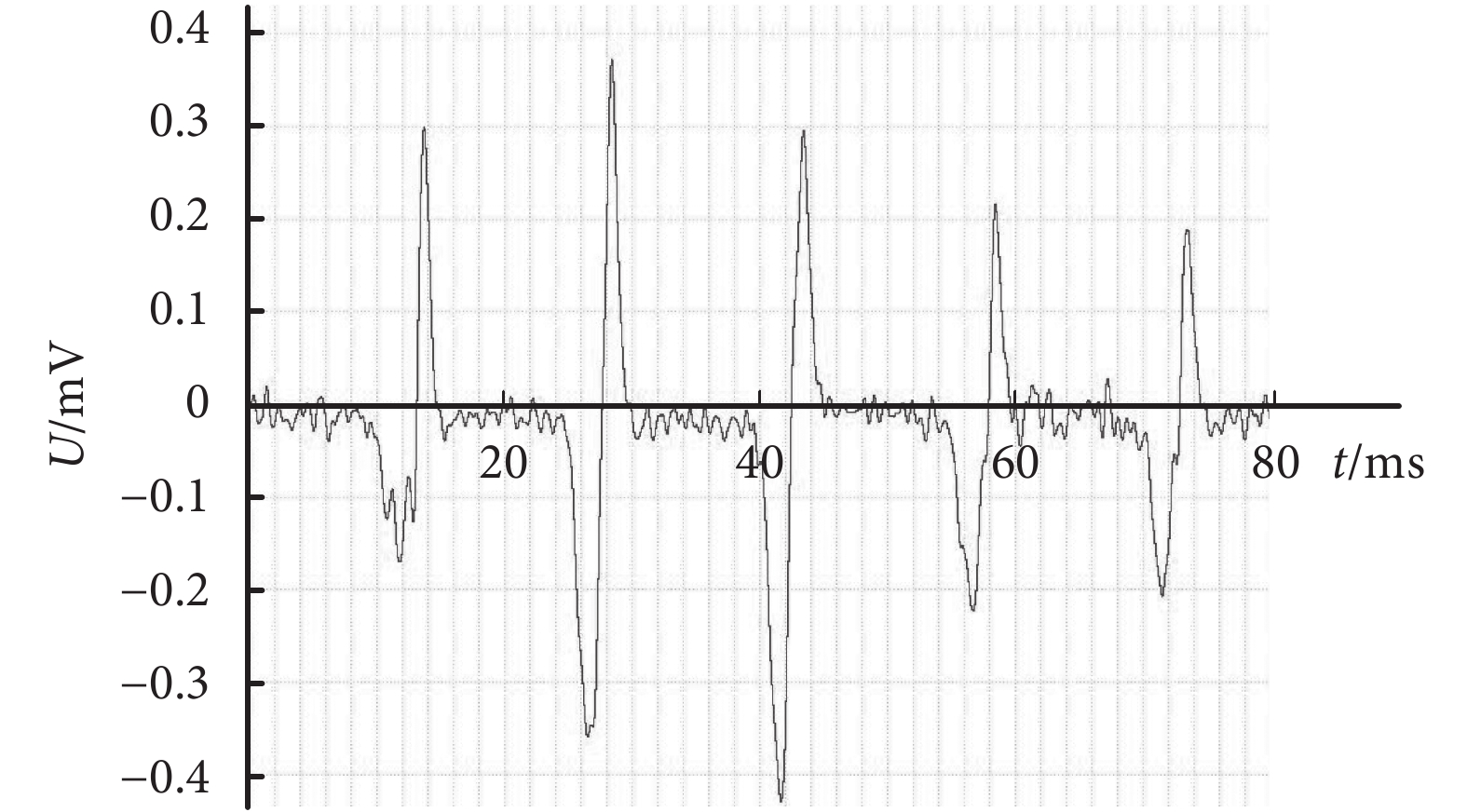

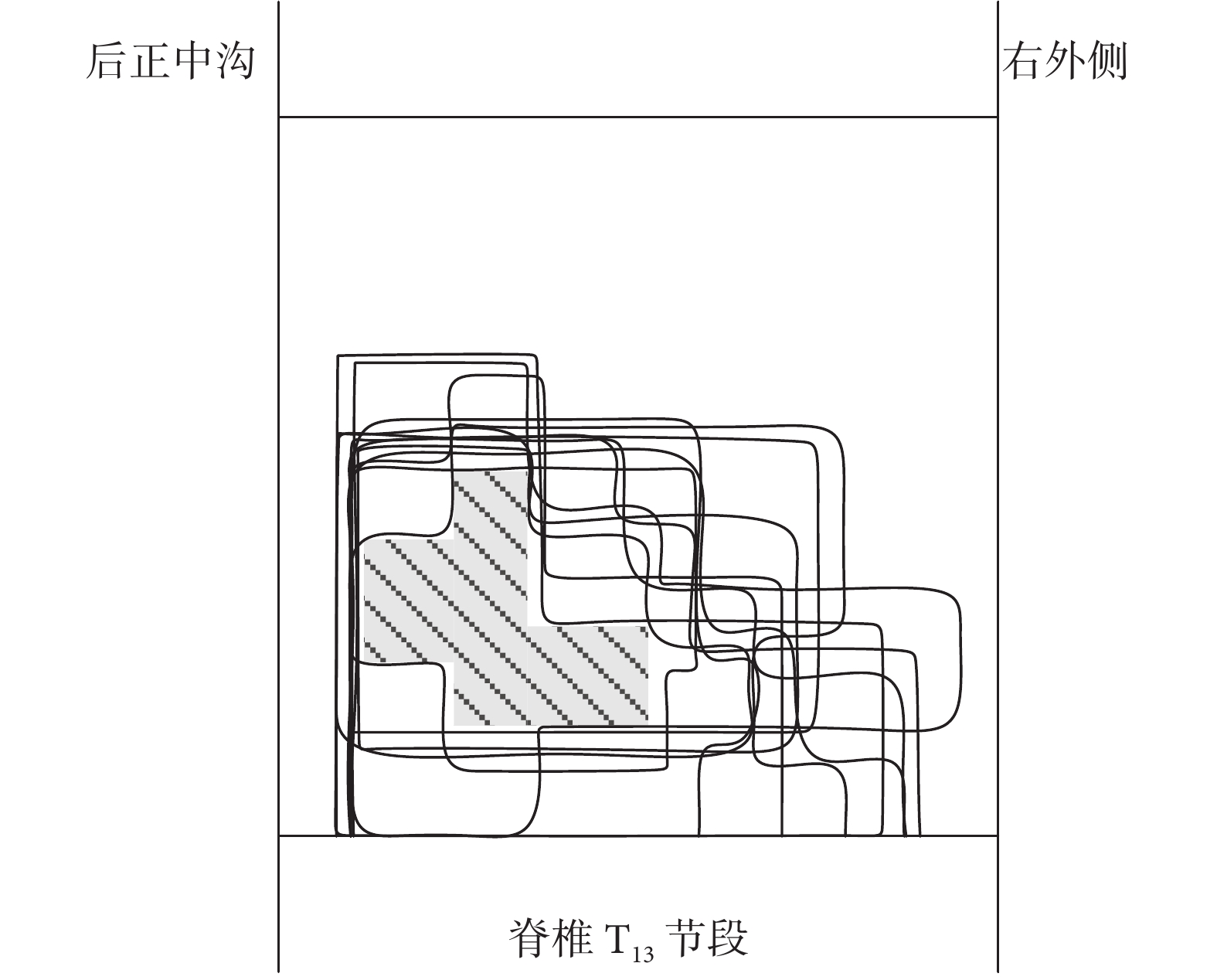

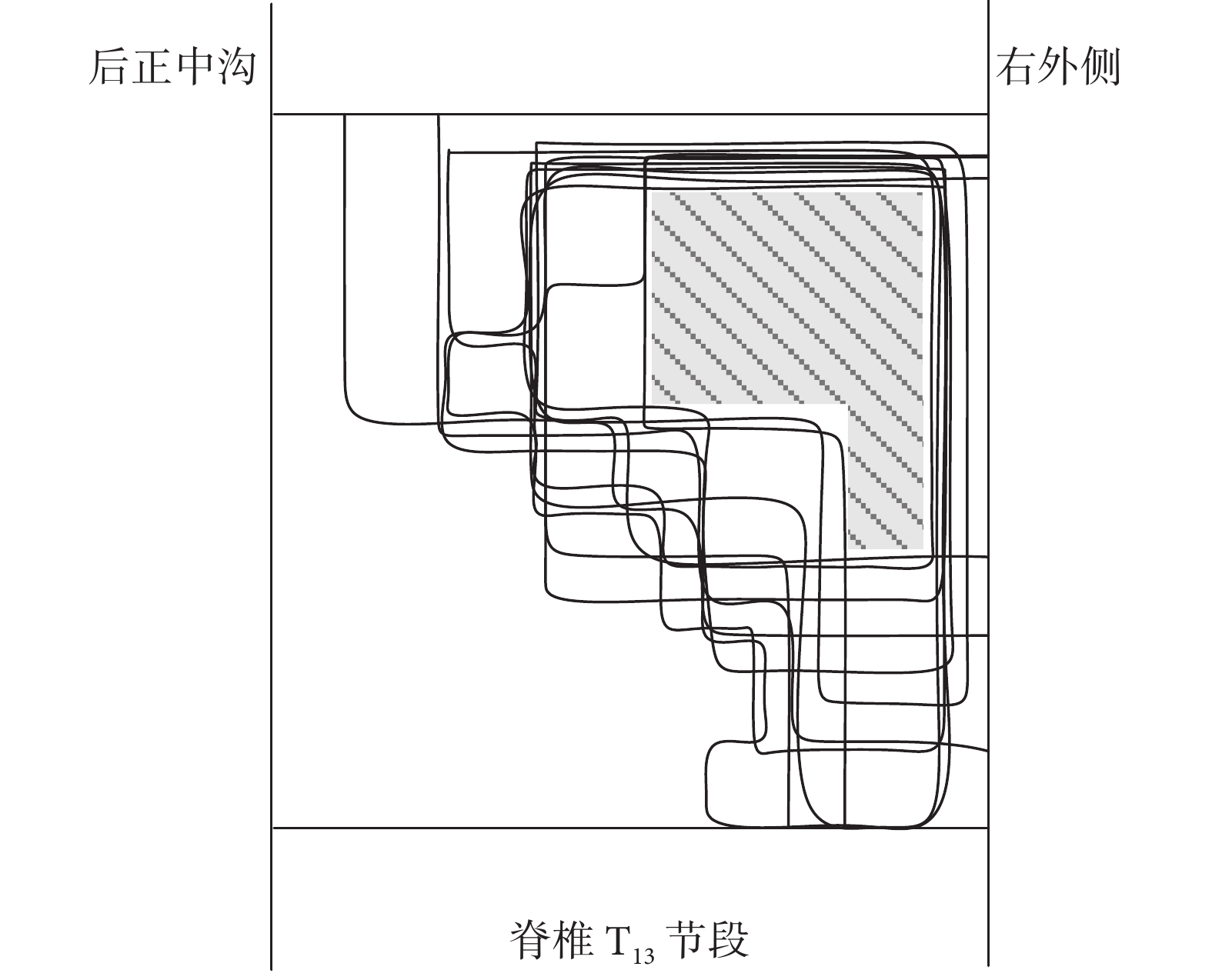

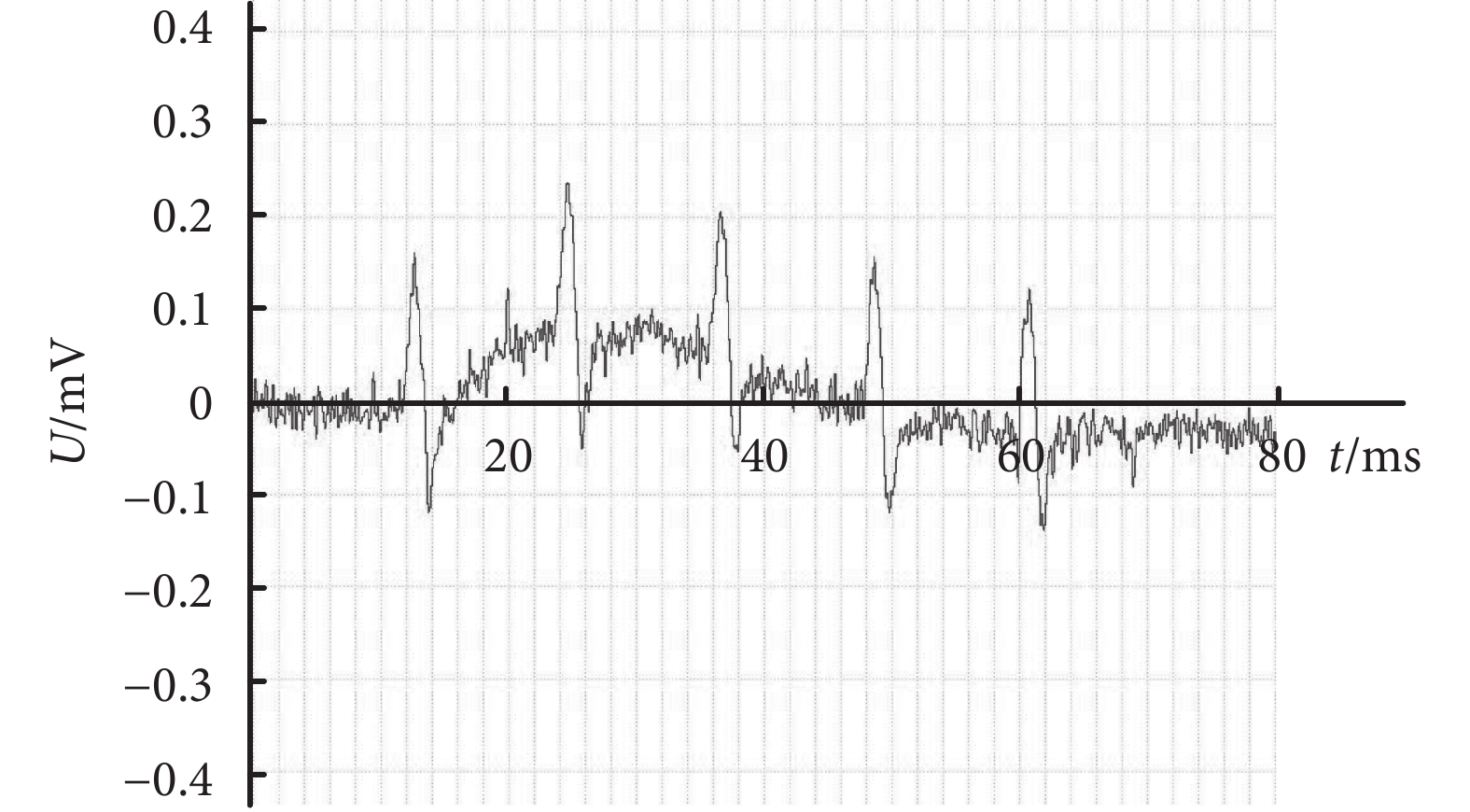

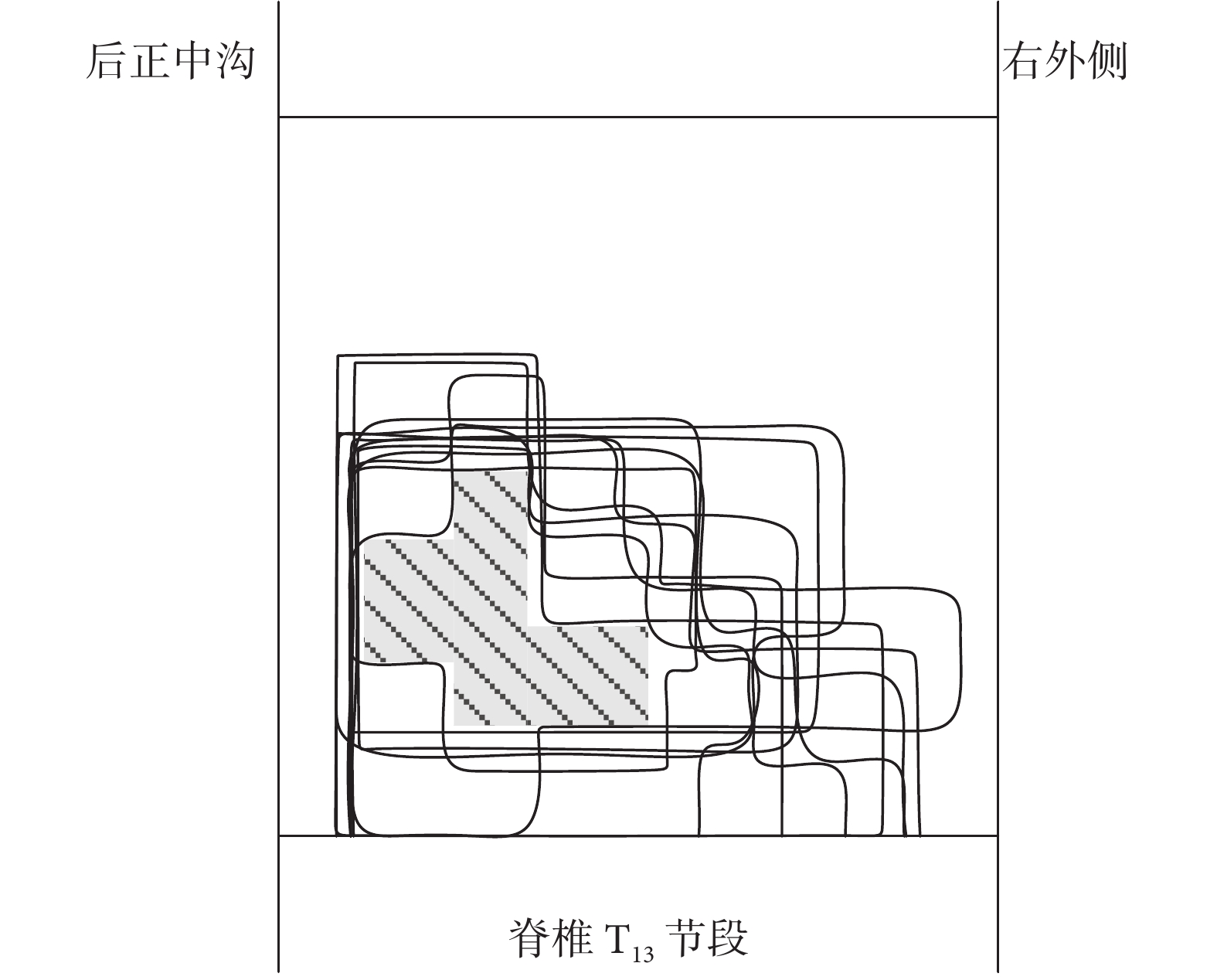

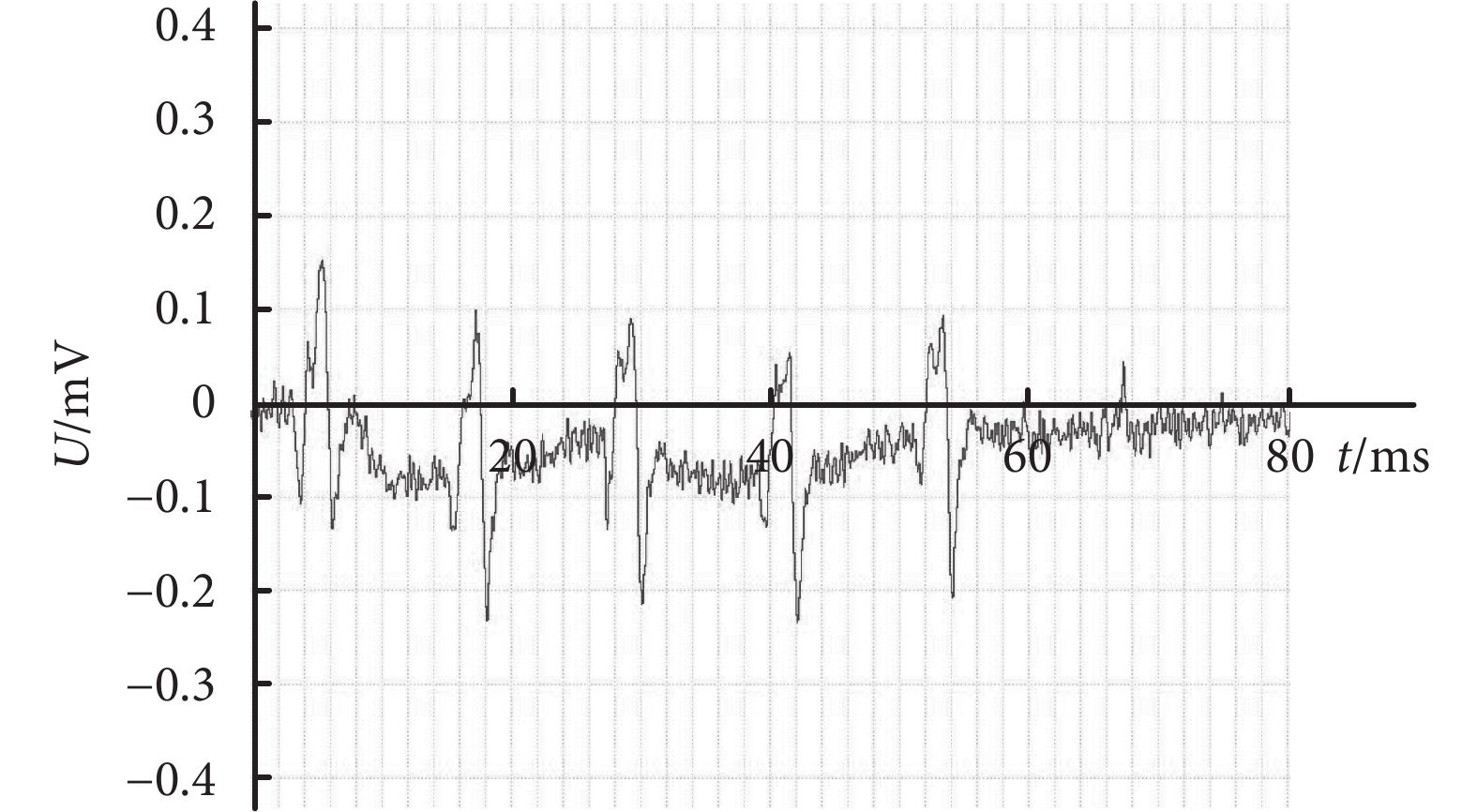

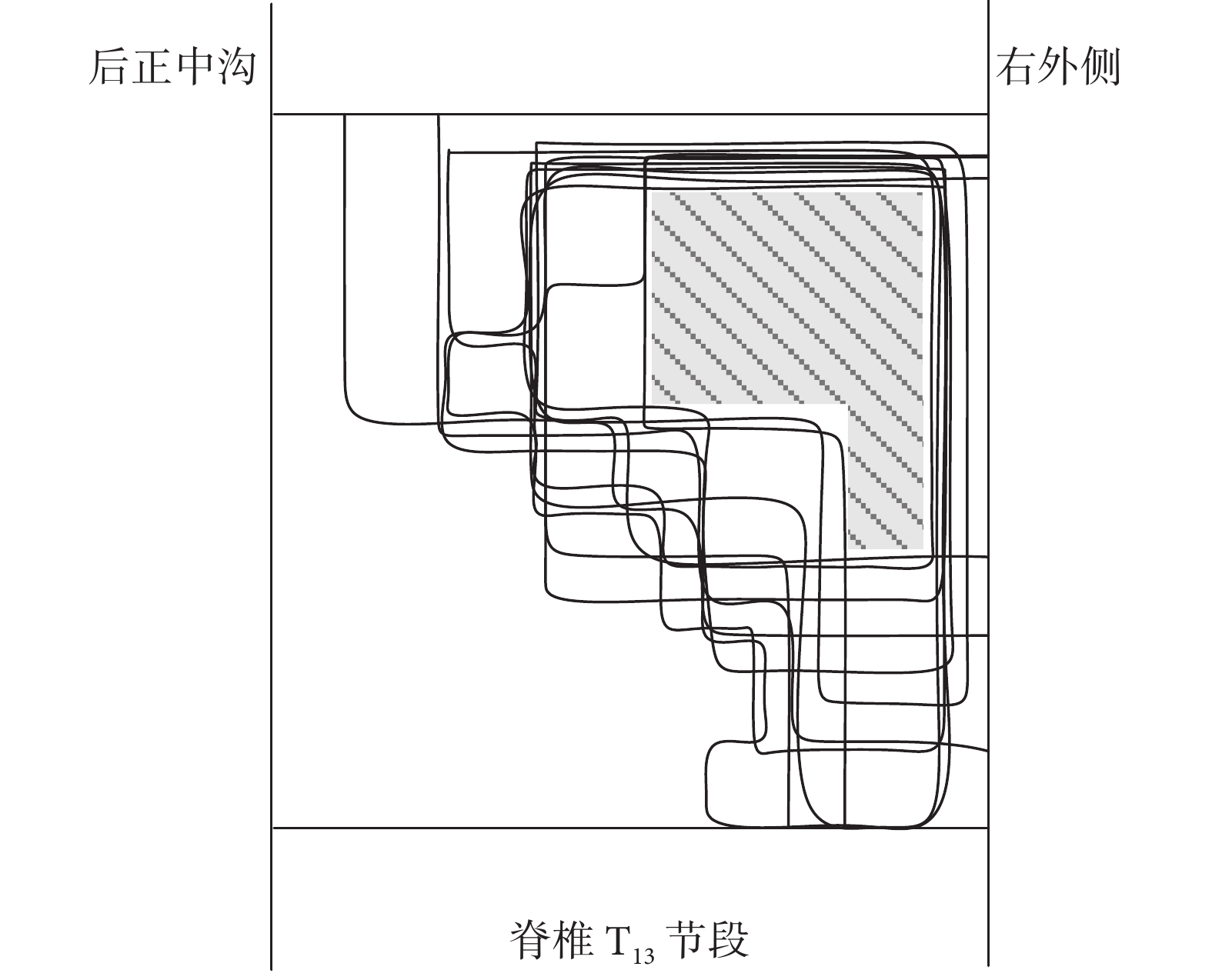

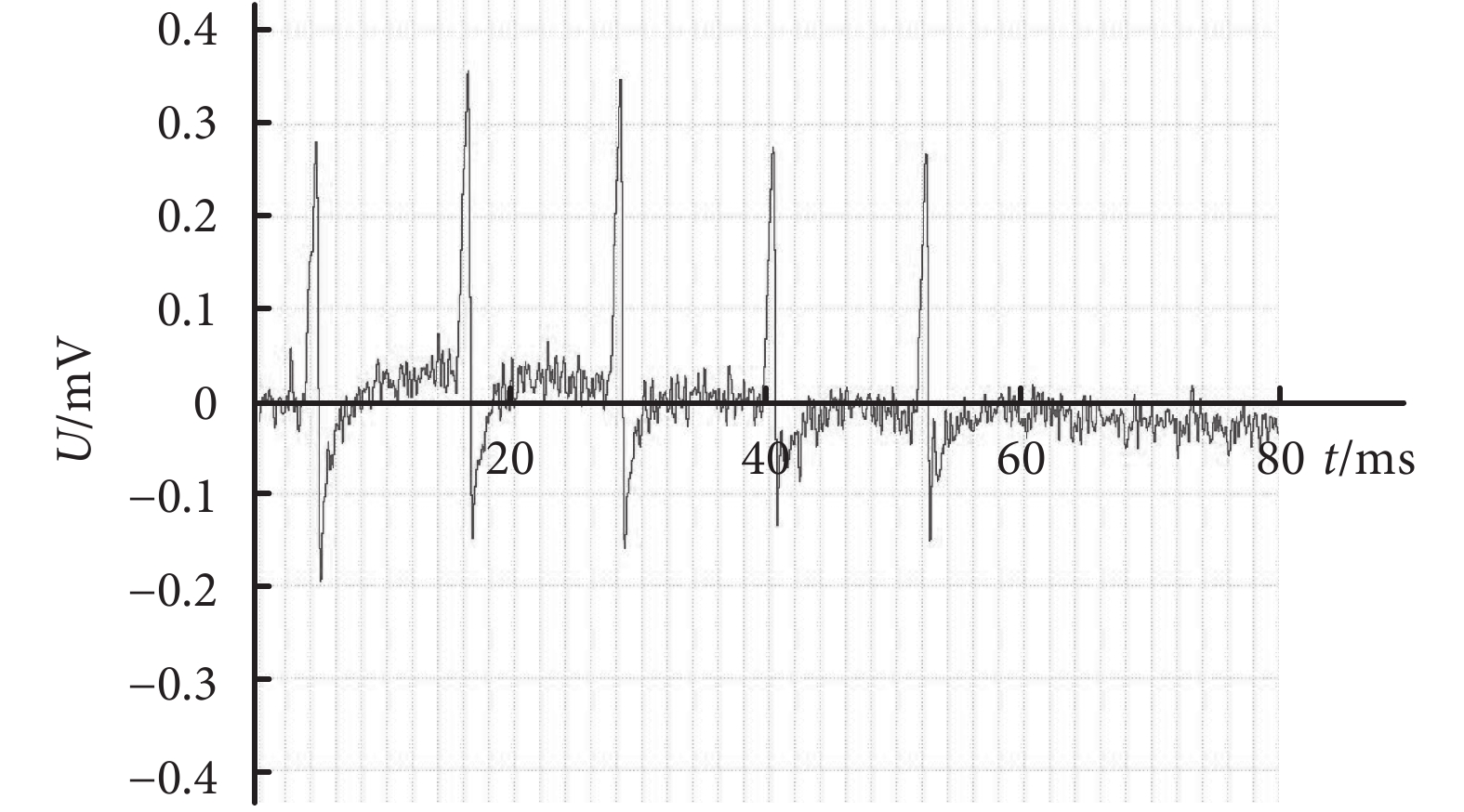

根據上述實驗方案對大鼠踝關節背屈運動的脊髓功能核心區域進行測定。在脊椎 T13 節段進行三維掃描式電刺激,對能成功誘發踝關節背屈運動的位點位置進行記錄。圖 2 所示為踝關節背屈運動的脊髓功能核心區域圖,其中陰影部分為該運動的核心區域,電極植入深度為 0.588~0.735。踝關節背屈運動的關鍵肌肉脛骨前肌的肌電信號如圖 3 所示。

圖2

踝關節背屈運動脊髓功能核心區域圖

Figure2.

Functional core regions map for ankle dorsiflexion movement in spinal cord

圖2

踝關節背屈運動脊髓功能核心區域圖

Figure2.

Functional core regions map for ankle dorsiflexion movement in spinal cord

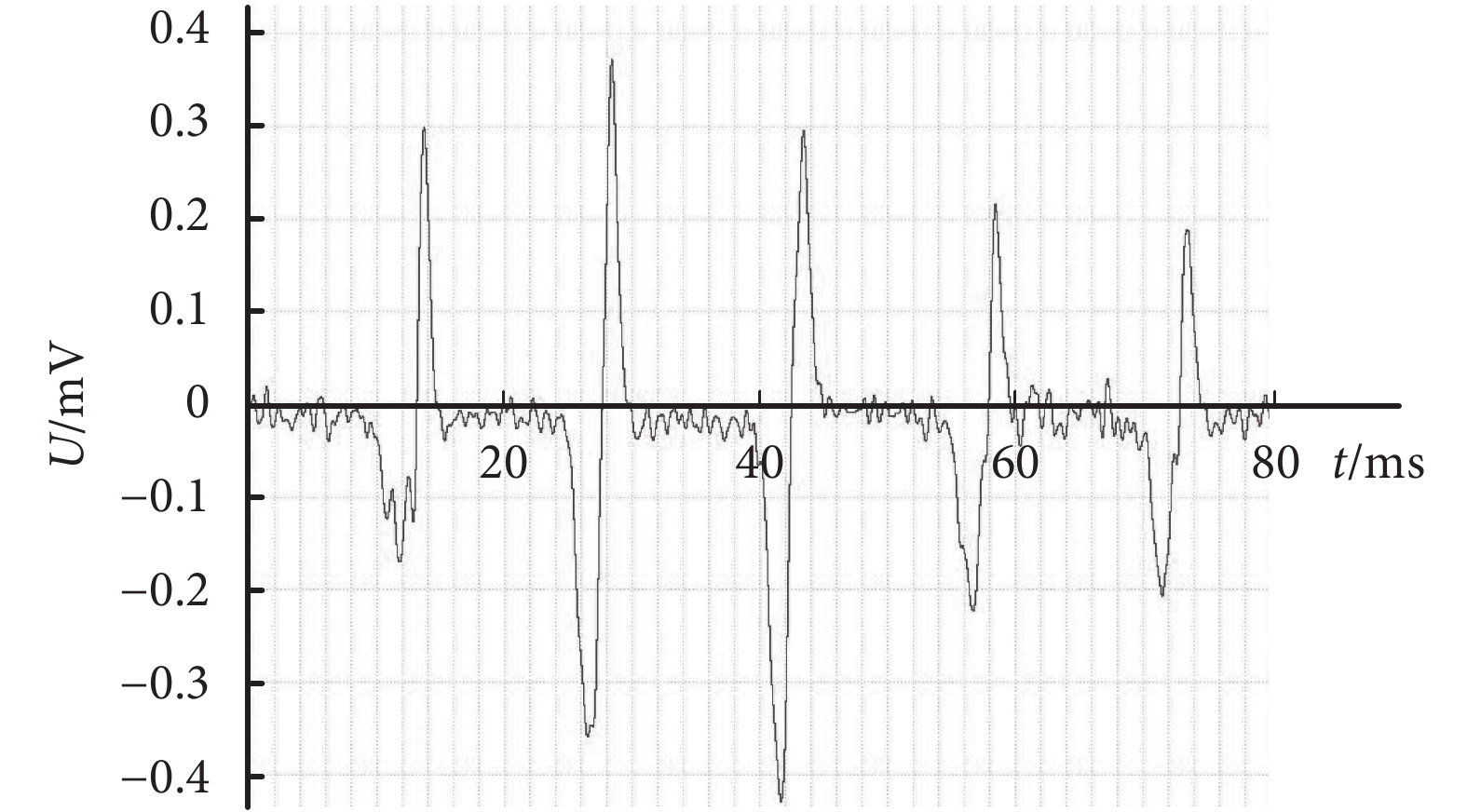

圖3

脛骨前肌肌電信號

Figure3.

Electromyogram of the anterior tibial muscle

圖3

脛骨前肌肌電信號

Figure3.

Electromyogram of the anterior tibial muscle

3.2 屈髖關節運動的脊髓功能核心區域測定

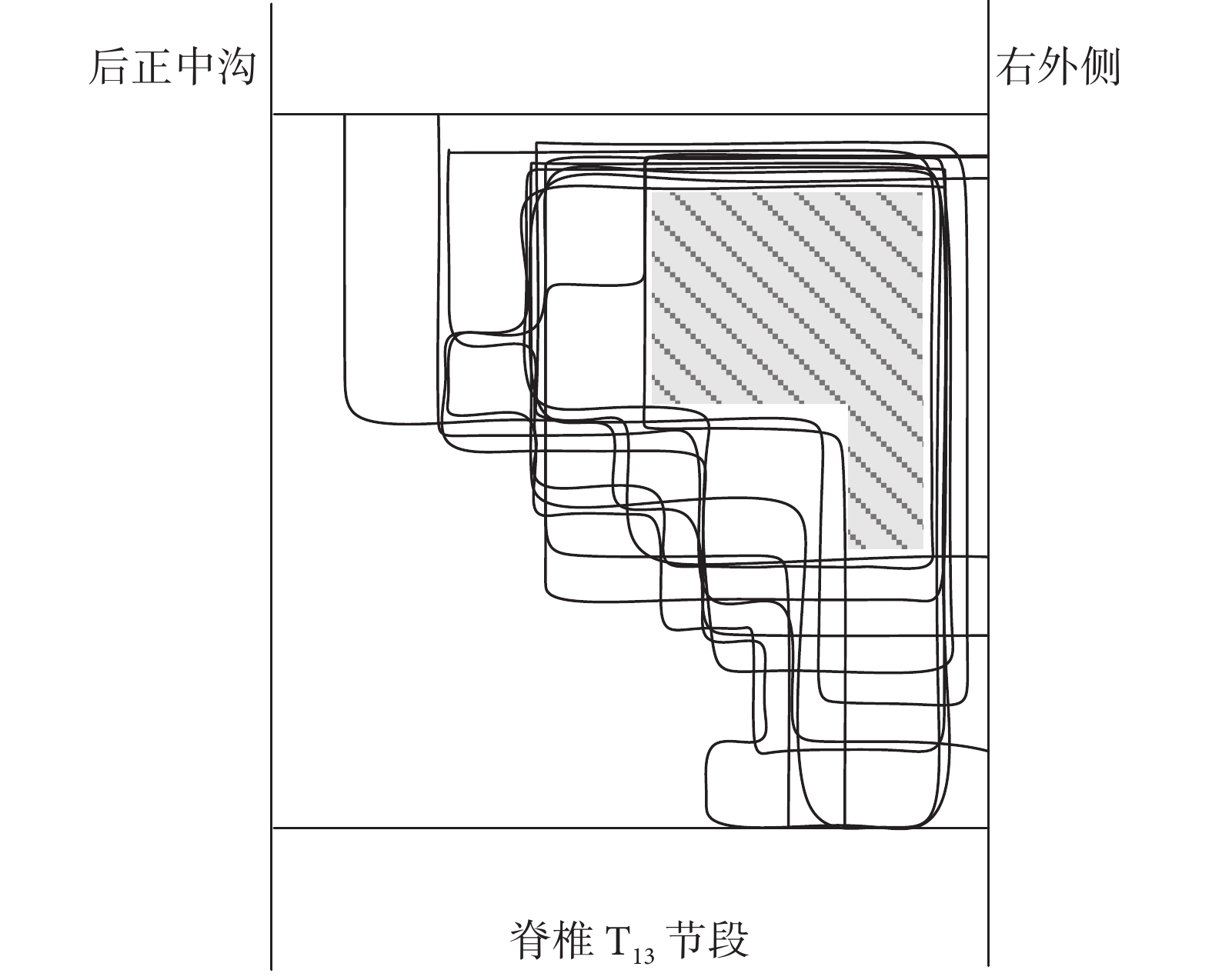

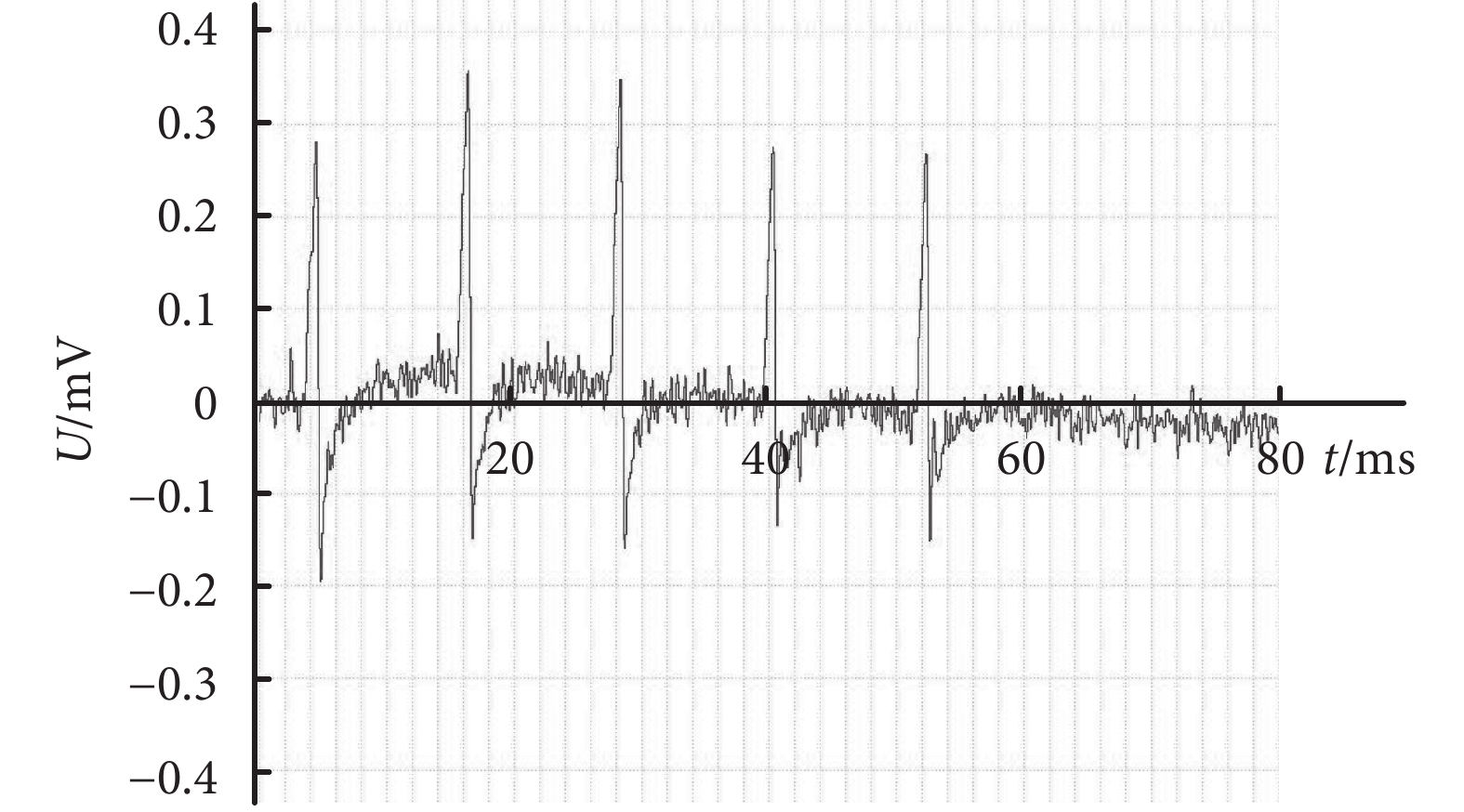

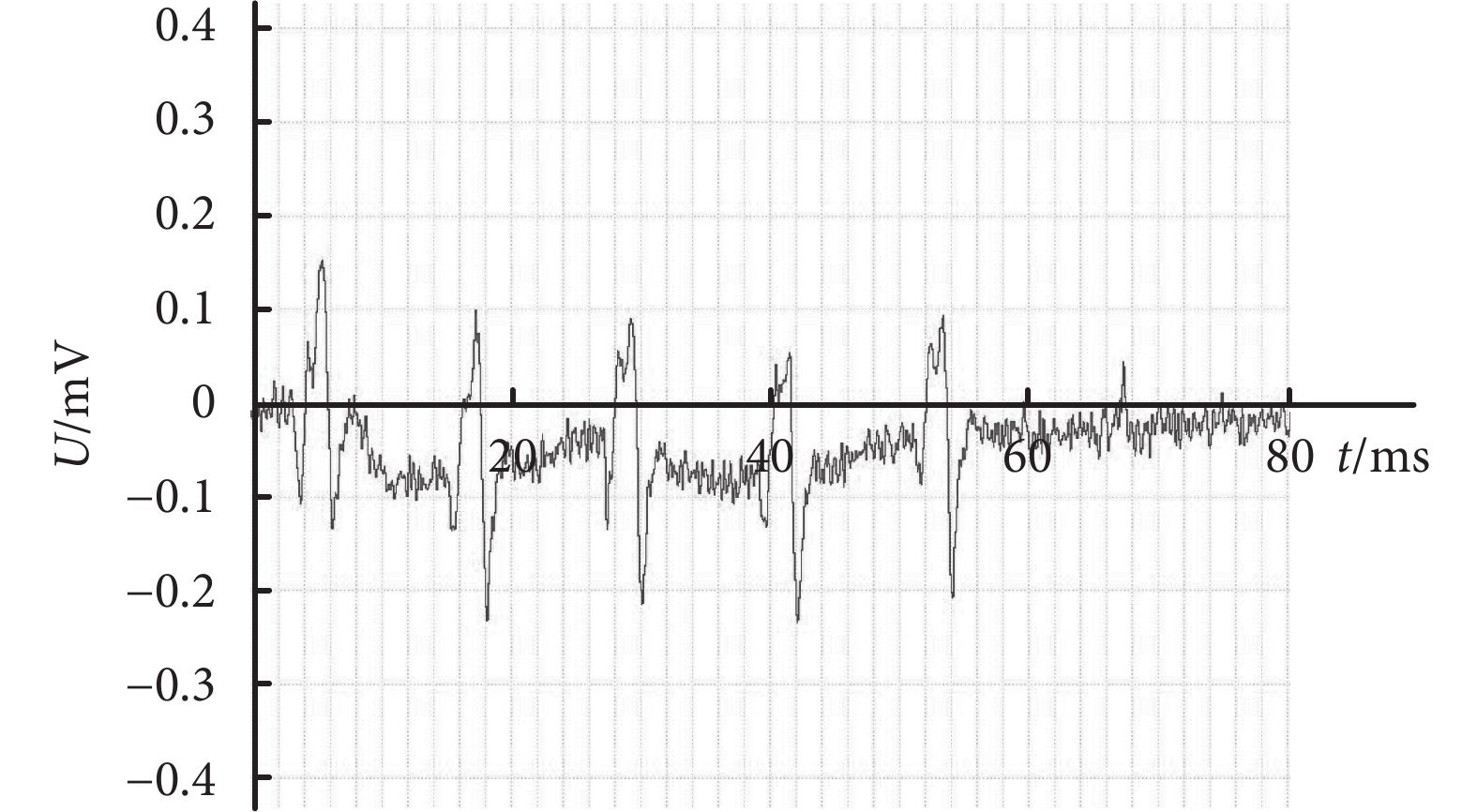

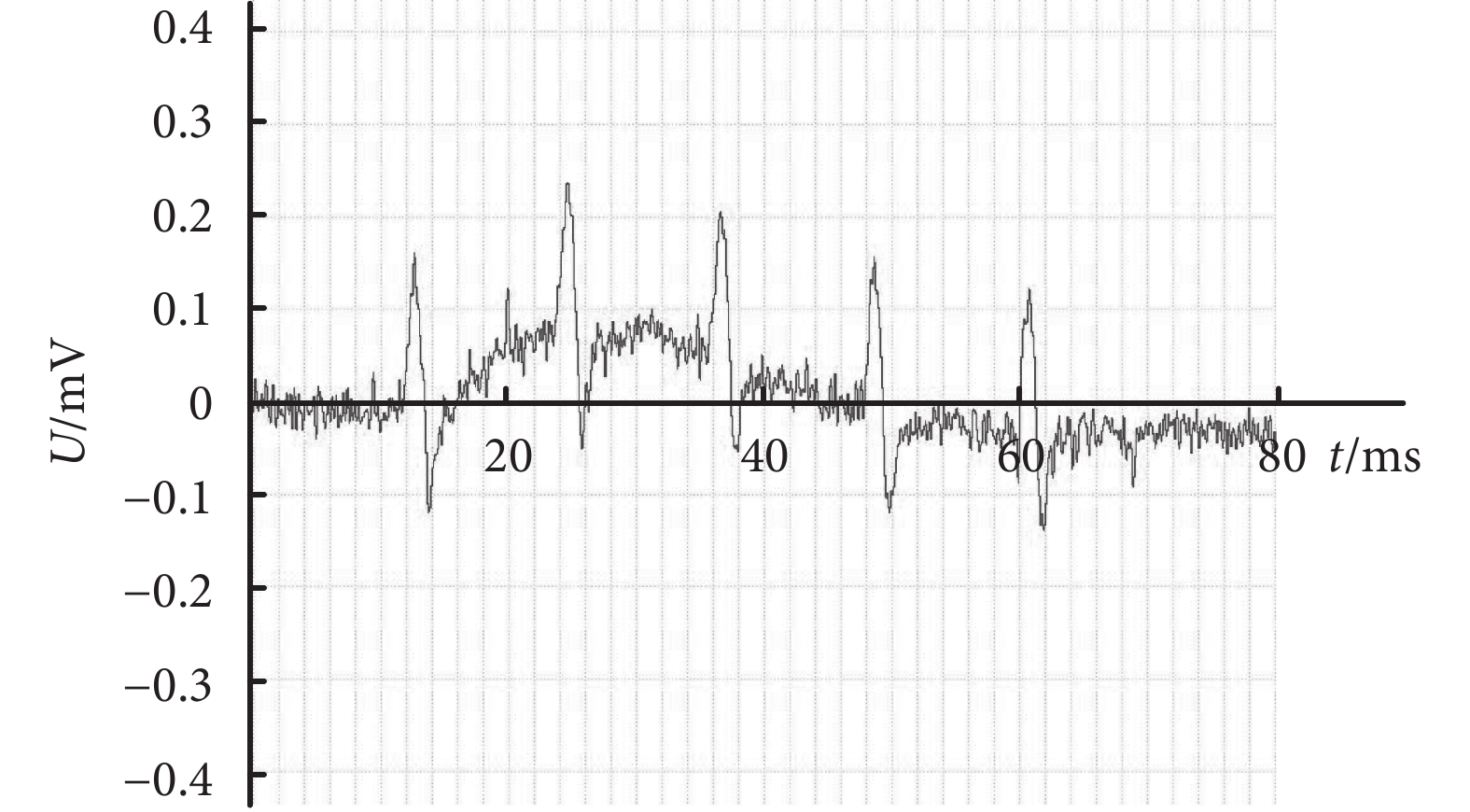

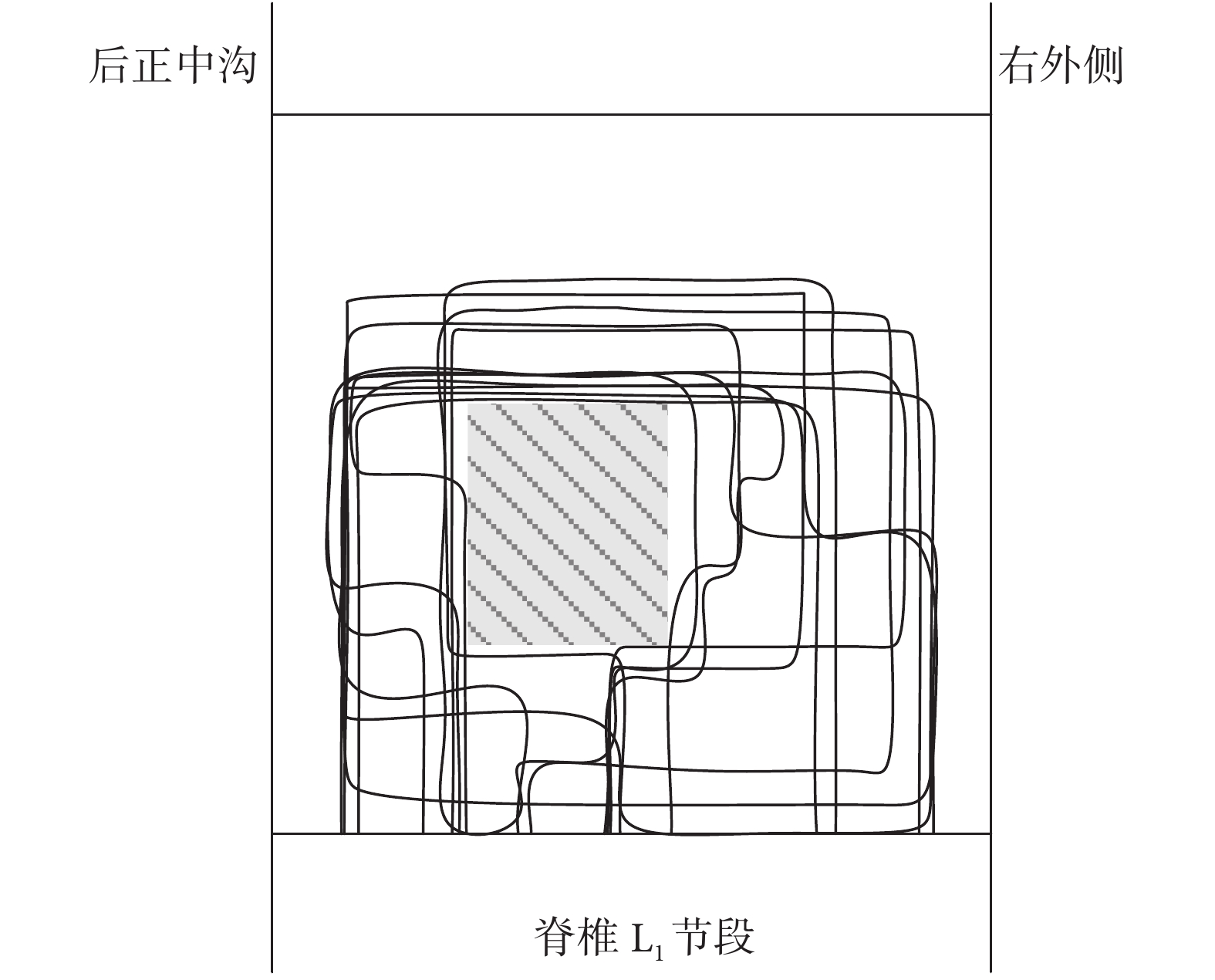

在脊椎 T13 節段進行三維掃描式電刺激,對能成功誘發屈髖關節運動的位點位置進行記錄。圖 4 所示為屈髖關節運動的脊髓功能核心區域圖,其中陰影部分為該運動的核心區域,電極植入深度為 0.500~0.735。屈髖關節運動的關鍵肌肉股直肌的肌電信號如圖 5 所示。

圖4

屈髖關節運動脊髓功能核心區域圖

Figure4.

Functional core regions map for hip flexion movement in spinal cord

圖4

屈髖關節運動脊髓功能核心區域圖

Figure4.

Functional core regions map for hip flexion movement in spinal cord

圖5

股直肌肌電信號

Figure5.

Electromyogram of the rectus femoris muscle

圖5

股直肌肌電信號

Figure5.

Electromyogram of the rectus femoris muscle

3.3 伸髖關節運動脊髓功能核心區域圖

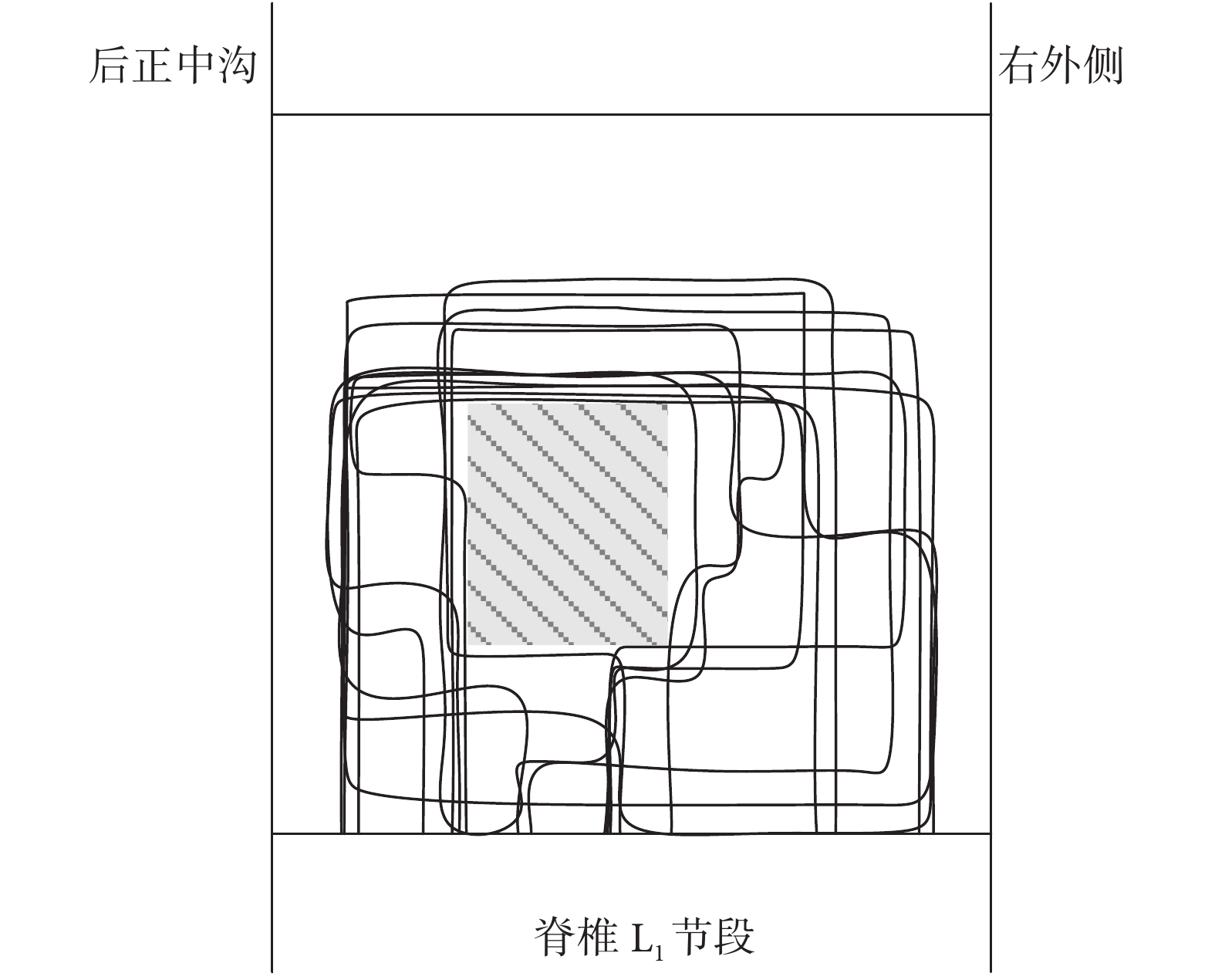

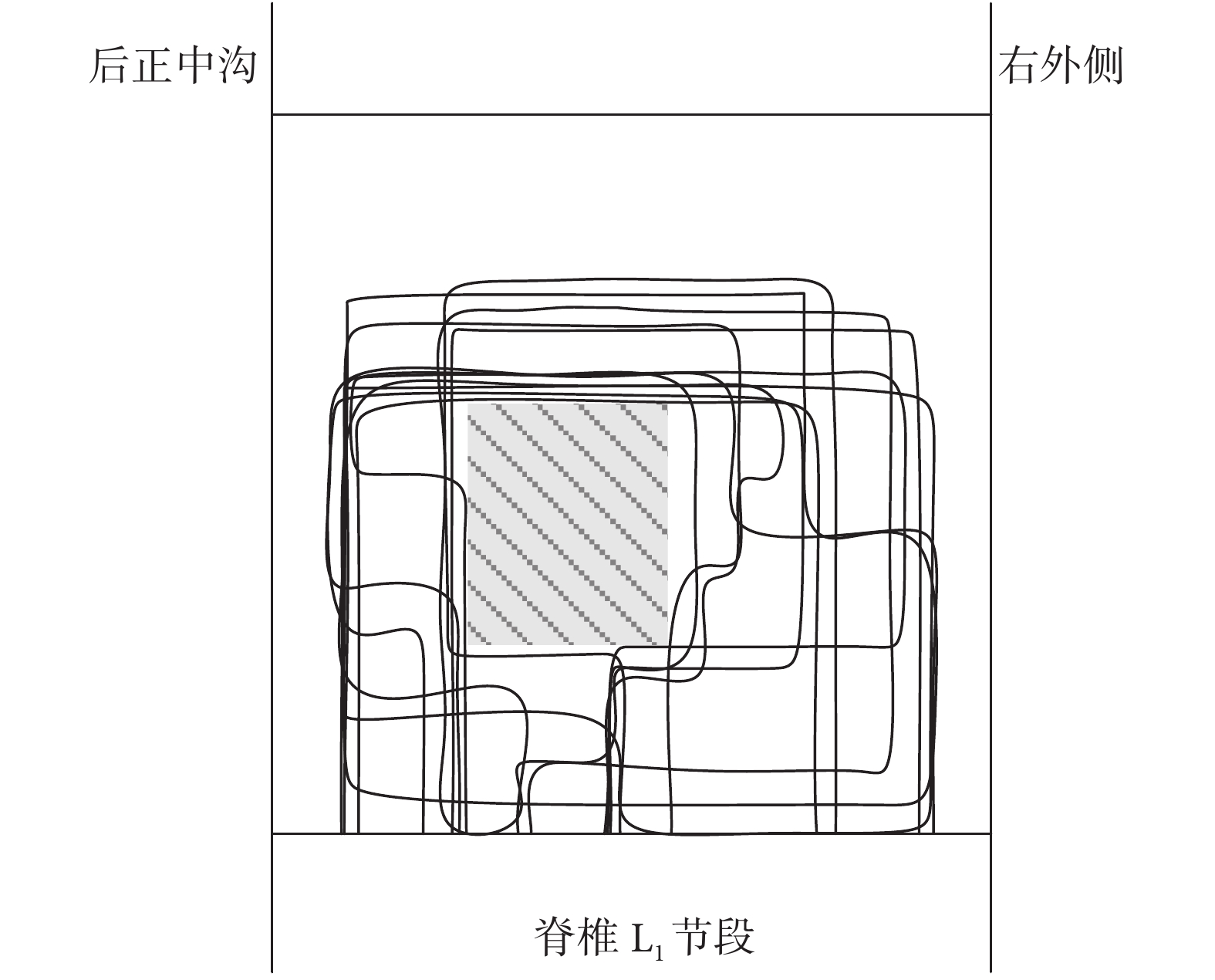

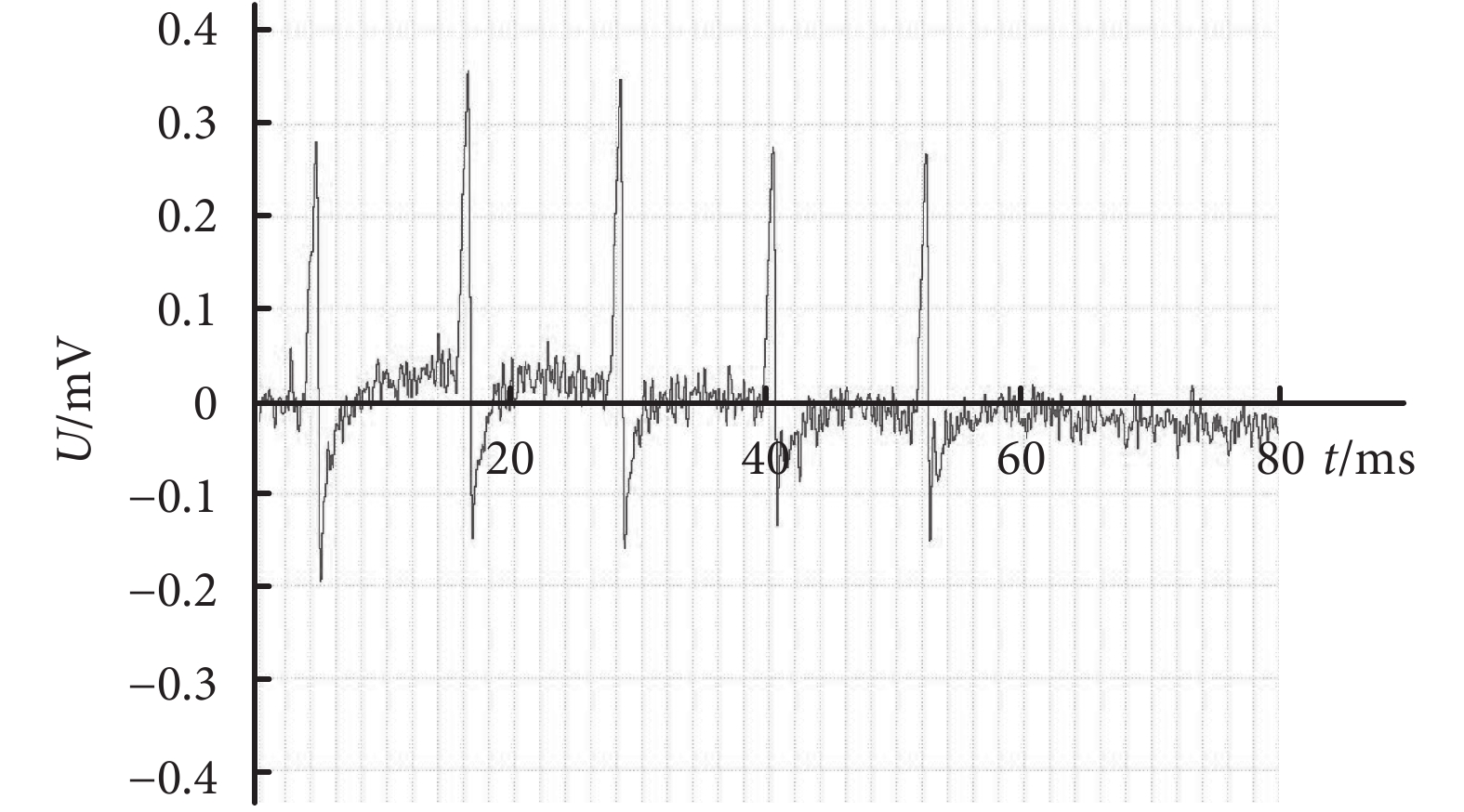

在脊椎 L1 節段進行三維掃描式電刺激,對能成功誘發伸髖關節運動的位點位置進行記錄。圖 6 所示為伸髖關節運動的脊髓功能核心區域圖,其中陰影部分為該運動的核心區域,電極植入深度為 0.588~0.735。伸髖關節運動的關鍵肌肉股二頭肌的肌電信號如圖 7 所示。

圖6

伸髖關節運動脊髓功能核心區域圖

Figure6.

Functional core regions map for hip extension movement in spinal cord

圖6

伸髖關節運動脊髓功能核心區域圖

Figure6.

Functional core regions map for hip extension movement in spinal cord

圖7

股二頭肌肌電信號

Figure7.

Electromyogram of the biceps femoris muscle

圖7

股二頭肌肌電信號

Figure7.

Electromyogram of the biceps femoris muscle

3.4 內收髖關節運動脊髓功能核心區域圖

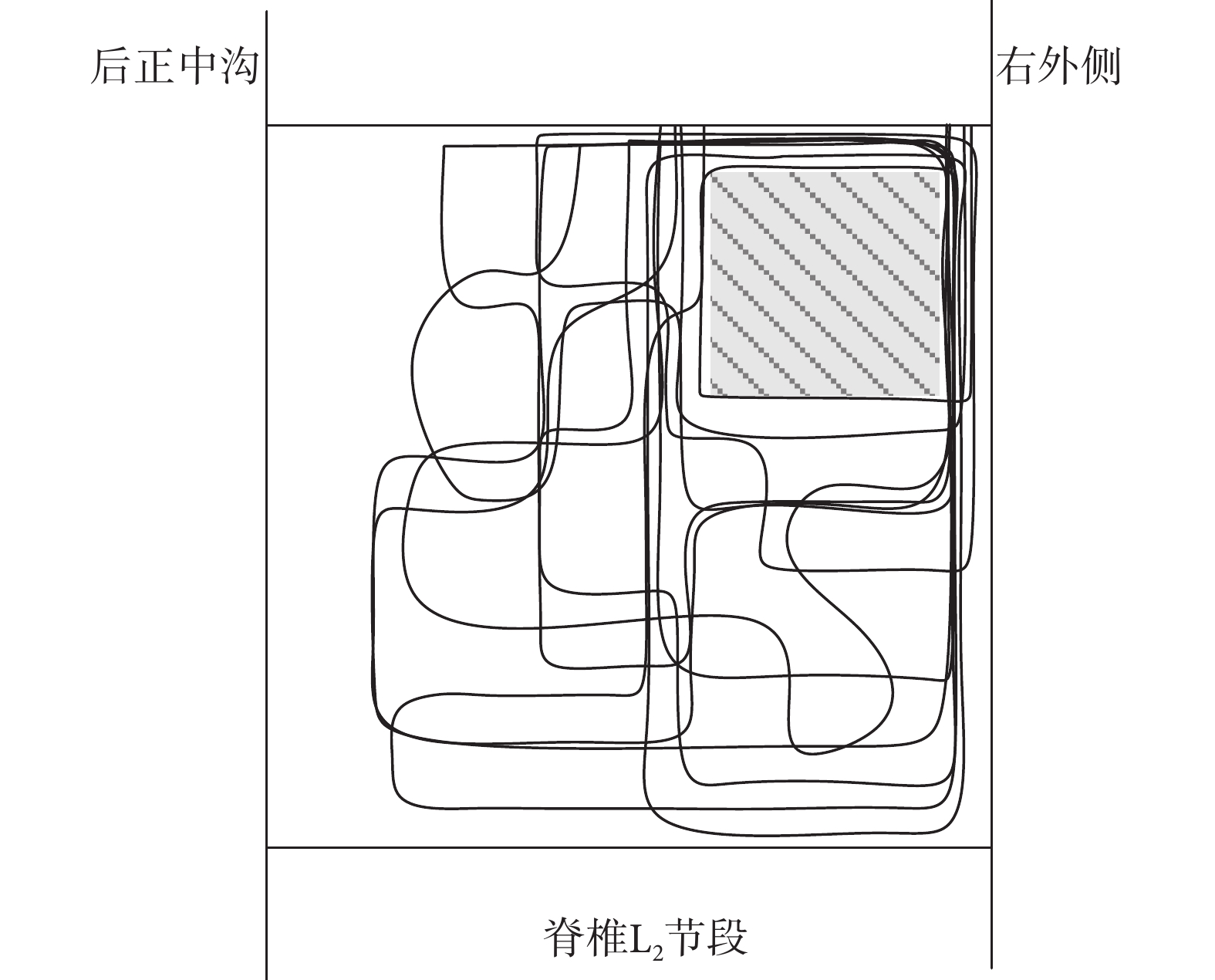

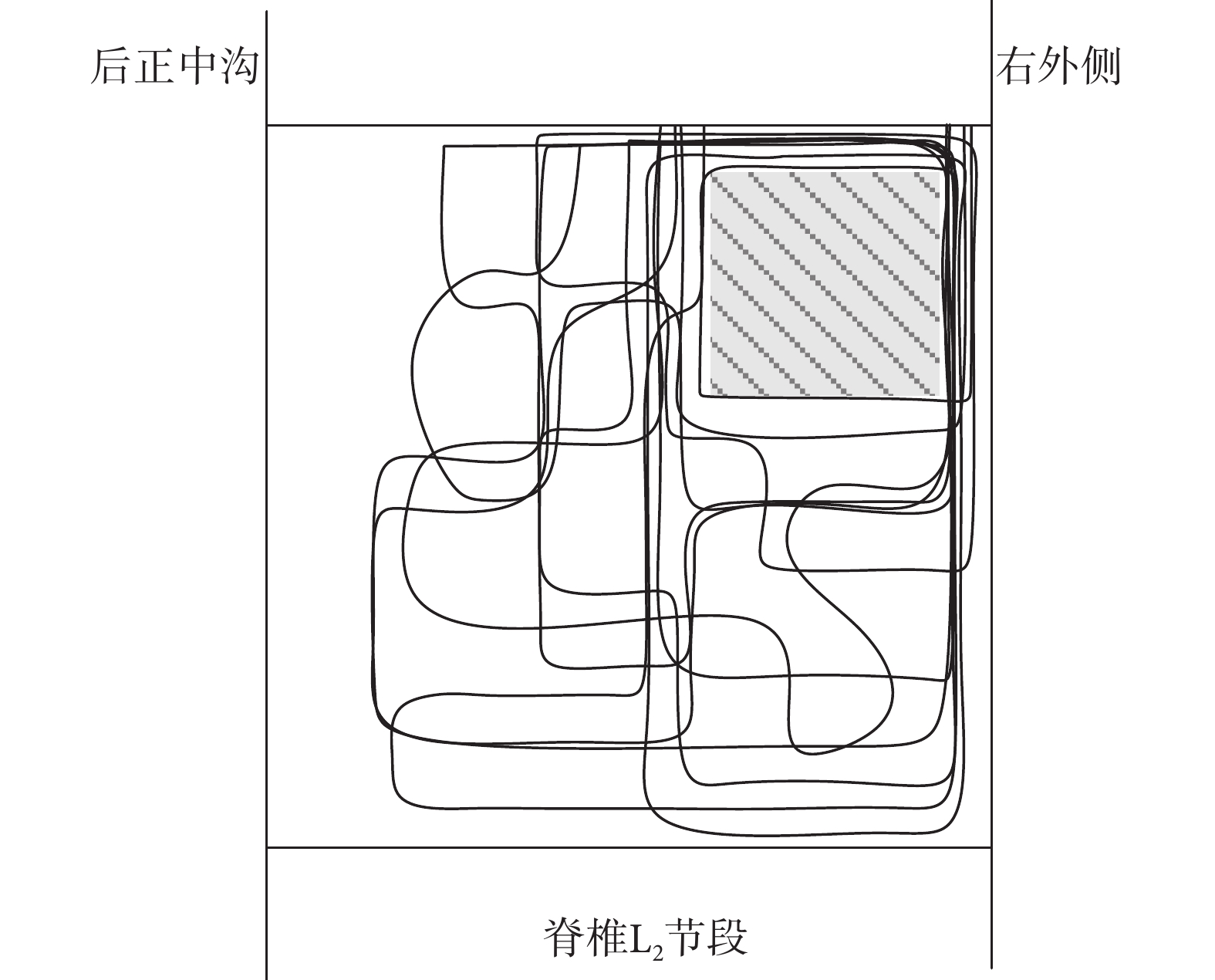

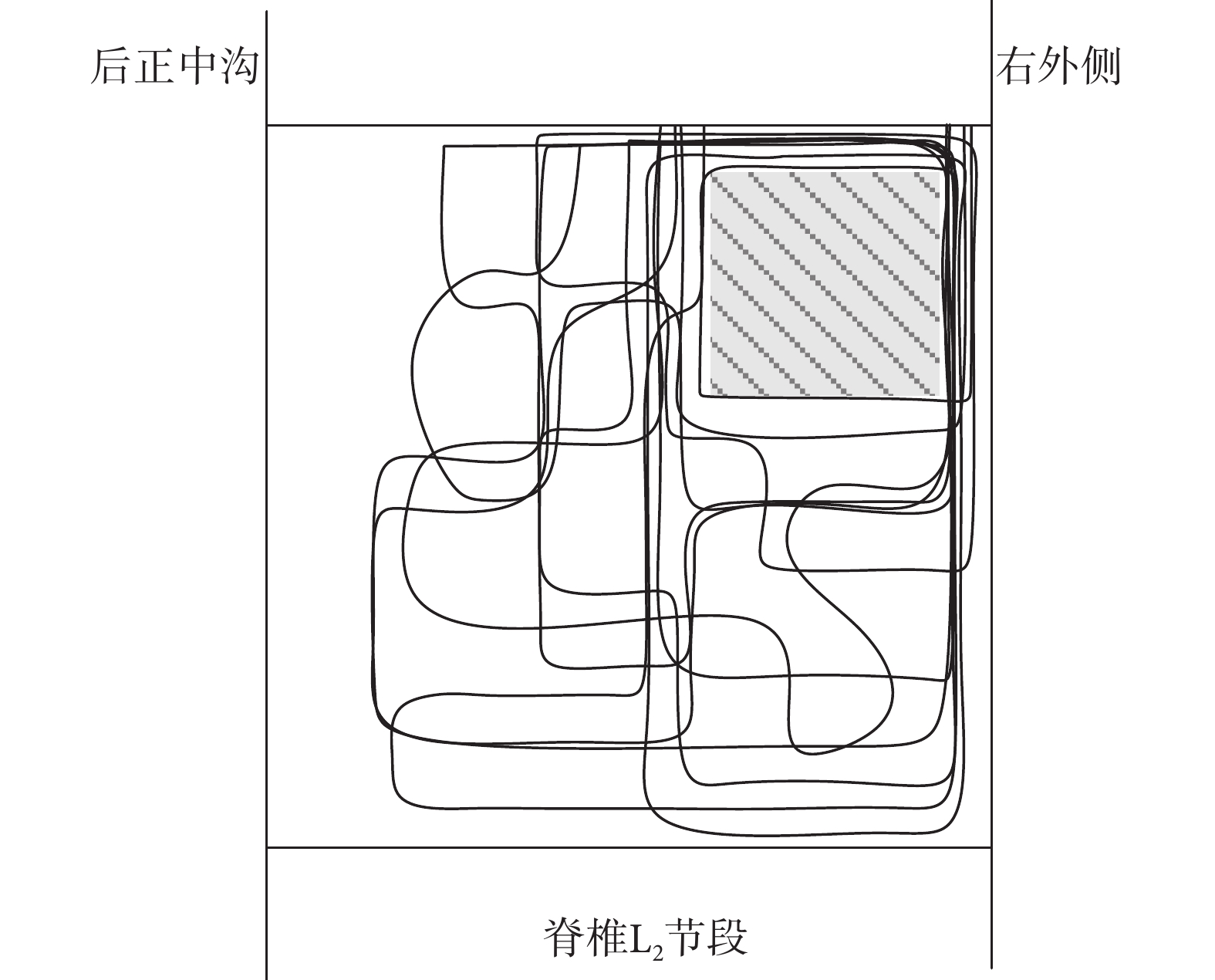

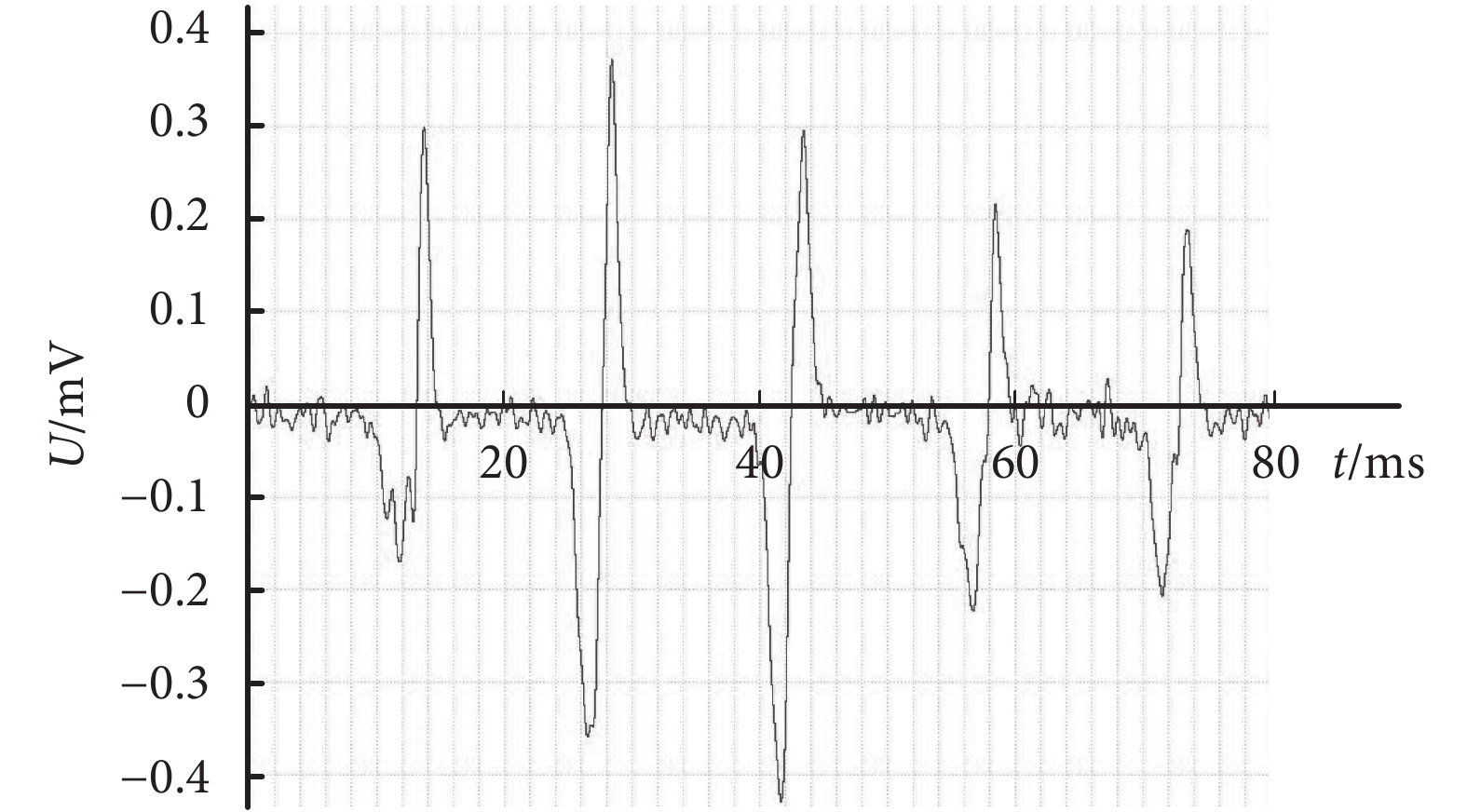

在脊椎 L2 節段進行三維掃描式電刺激,對能成功誘發內收髖關節運動的位點位置進行記錄。圖 8 所示為內收髖關節運動的脊髓功能核心區域圖,其中陰影部分為該運動的核心區域,電極植入深度為 0.647~0.706。內收髖關節運動的關鍵肌肉長收肌的肌電信號如圖 9 所示。

圖8

內收髖關節運動脊髓功能核心區域圖

Figure8.

Functional core regions map for hip adduction movement in spinal cord

圖8

內收髖關節運動脊髓功能核心區域圖

Figure8.

Functional core regions map for hip adduction movement in spinal cord

圖9

長收肌肌電信號

Figure9.

Electromyogram of the long adductor muscle

圖9

長收肌肌電信號

Figure9.

Electromyogram of the long adductor muscle

4 結論

本文利用椎管內微刺激技術對大鼠腰骶段的脊髓功能核心區域進行了測定,其中包括踝關節背屈、屈髖關節、伸髖關節和內收髖關節四個動作的脊髓功能核心區域。繪制出了歸一化后的大鼠脊髓功能核心區域圖。結果在很大程度上提高了電極植入后誘發期望運動的概率,有效地避免因電極反復植入而對脊髓造成不必要的二次損傷,并驗證了椎管內微刺激技術能夠用于后肢運動功能重建的可行性。實驗解決了微電子神經橋接過程中功能性電激勵電極植入到何處的問題,為利用微電子技術實現脊髓神經信道橋接及其它神經假體的脊髓功能電激勵研究提供實用圖譜。

引言

脊髓損傷是最具破壞性的神經創傷之一。我國的脊髓損傷患者人數已突破百萬,并以每年 12 萬的速度激增,全球脊髓損傷人數已突破 300 萬[1]。由于受損神經元的再生和其軸突的傳導功能恢復較難,使得脊髓損傷治療成為世界性難題[2]。經實驗表明若低于損傷平面的脊髓運動神經網絡仍保持完好,在電刺激時能夠激活其運動功能[3]。對此,有研究人員提出微電子神經橋接方案來重建受損脊髓的運動功能[4]。其目的是借助植入式微電子神經再生模塊代替中斷的中樞神經傳導束,實現癱瘓肢體的神經信號再生、信道橋接和功能重建[5-7]。要在受損脊髓兩端開展微電子神經橋接實驗,首先需要解決的一個關鍵問題就是功能性電激勵電極的精準植入。

盡管目前已有研究人員使用神經示蹤劑,如生物素葡聚糖胺、熒光金、偽狂犬病毒等對脊髓神經的走向和分布作了研究,但通過這些方法獲得功能圖譜則需要對實驗對象進行灌注取材、脫水、冷凍切片等操作[8-10]。這些過程極有可能對脊髓神經“在體”時的三維坐標造成改變,從而使所獲結果不能直接應用于實驗。同時,它也不能提供電激勵下多組神經纖維共同興奮的效果。因此,本文利用椎管內微刺激技術對大鼠脊髓腰骶段進行三維式掃描電刺激,以“在體”測試方式確定控制大鼠后肢運動的脊髓功能核心區域的分布情況,以提高微電子橋接實驗中刺激電極植入位置的準確性和可靠性。

1 椎管內微刺激的脊髓功能核心區域測定方案

椎管內微刺激是一種功能性電激勵技術,通過直接刺激脊髓腹側的運動回路以實現更為自然的運動神經元激活,并選擇性地激活相應的肌肉或肌肉群[11-13]。同時,刺激電極植入位置是在離運動肌肉相對較遠的脊髓中,降低了因運動而造成的電極移位。實驗方案如圖 1 所示。由信號發生器(Master-9)產生刺激波形,通過刺激隔離器(ISO-Flex)輸出到固定在全自動立體定位儀上的刺激電極,然后對脊髓進行三維掃描式電刺激。在誘發后肢動作時,同時記錄動作類型、脊髓刺激位點和關鍵肌肉的肌電信號。

圖1

大鼠后肢運動脊髓功能核心區域測定實驗方案

Figure1.

Experimental scheme of measuring the function core regions for hindlimb movements in rat spinal cord

圖1

大鼠后肢運動脊髓功能核心區域測定實驗方案

Figure1.

Experimental scheme of measuring the function core regions for hindlimb movements in rat spinal cord

2 材料與方法

2.1 動物手術及電極植入

成年雄性 SD 大鼠 12 只,體重 250 g 左右,由南通大學醫學院實驗動物中心提供。實驗前,利用外科手術器械快速干燥消毒器(Germinator 500,美國 Harvardappraatus)對手術器械進行消毒。腹腔注射水合氯醛(4 mL/kg)麻醉后,對其后肢及背部剃毛,并用酒精消毒。然后暴露脊椎 T12~L5 節段對應的脊髓,用游標卡尺測量脊髓各個節段的橫徑及暴露脊髓的長度以便歸一化處理。利用全自動立體定位儀將刺激電極植入脊髓腰骶部用于三維掃描式電刺激。右后肢六塊肌肉(脛骨前肌、股直肌、股二頭肌、長收肌、腓腸肌、股外側肌)中植入雙極電極以用于記錄肌電信號。參考電極植入于同側脊旁肌。大鼠置于恒溫毯上維持體溫。

2.2 刺激電極與記錄電極

刺激電極采用美國 MicroProbes 公司生產的鎢絲單電極(WE30030.5A3),其尖端直徑為 1 μm,阻抗為 1.5 MΩ,電極表面絕緣性能良好且電極尖端暴露面積小。記錄電極采用直徑為 0.16 mm 的自制針灸針電極。

2.3 刺激波形及參數

為了降低電刺激對神經組織造成的電化學損傷,本文采用雙極串脈沖序列作為刺激波形[14]。利用 Master-9 脈沖刺激器輸出至刺激隔離器產生電流大小可調的串脈沖序列,正脈沖寬度 20 ms,負脈沖寬度 2 ms,脈沖周期 30 ms,并由 40 個雙向脈沖組成序列,序列間隔 5 s。

2.4 刺激位點定位方法

將大鼠臥放于立體定位儀上,用大鼠脊柱適配器對脊椎進行固定。利用鎢絲電極對大鼠脊髓腰骶段進行三維掃描式電刺激。刺激位點以脊髓后正中溝為坐標原點,橫徑方向為 X 軸,背腹方向為 Y 軸,脊髓頭尾方向為 Z 軸。在 X 軸上以 200 μm 為間隔(為了避開血管,第一列點的 X 值為 300 μm),Y 軸方向上以 300 μm 為間隔,Z 軸以 500 μm 為間隔進行椎管內微刺激。在確定誘發后肢運動的同時記錄脊髓刺激位點、誘發動作類型以及關鍵肌肉的肌電信號。

2.5 刺激位點歸一化坐標描述

由于不同的大鼠體長和脊髓橫徑存在差異,所以在描述脊髓刺激位點時須將其進行歸一化以減小個體間的差異性。歸一化處理的方法為:橫徑方向 X 以脊髓橫徑的二分之一進行歸一化處理,背腹方向 Y 以脊髓橫徑進行歸一化處理,頭尾方向 Z 以對應的脊椎節段長度進行歸一化處理。頭尾方向歸一化處理采用脊椎節段長度是因為在體實驗中脊椎節段的確認和測量比脊髓節段更為便捷可靠。

2.6 脊髓功能核心區域劃定方法

為了減少大鼠個體間差異,提升刺激電極植入的準確性,我們將 12 只大鼠的刺激位點進行歸一化并將其疊加。我們定義同種運動的脊髓功能區域的重疊范圍為該運動的脊髓功能核心區域。選擇脊髓功能核心區域可以減少脊髓組織因電極多次植入而造成的不必要損傷,提高微電子神經橋接系統的實用性。

3 實驗及結果分析

3.1 踝關節背屈運動的脊髓功能核心區域測定

根據上述實驗方案對大鼠踝關節背屈運動的脊髓功能核心區域進行測定。在脊椎 T13 節段進行三維掃描式電刺激,對能成功誘發踝關節背屈運動的位點位置進行記錄。圖 2 所示為踝關節背屈運動的脊髓功能核心區域圖,其中陰影部分為該運動的核心區域,電極植入深度為 0.588~0.735。踝關節背屈運動的關鍵肌肉脛骨前肌的肌電信號如圖 3 所示。

圖2

踝關節背屈運動脊髓功能核心區域圖

Figure2.

Functional core regions map for ankle dorsiflexion movement in spinal cord

圖2

踝關節背屈運動脊髓功能核心區域圖

Figure2.

Functional core regions map for ankle dorsiflexion movement in spinal cord

圖3

脛骨前肌肌電信號

Figure3.

Electromyogram of the anterior tibial muscle

圖3

脛骨前肌肌電信號

Figure3.

Electromyogram of the anterior tibial muscle

3.2 屈髖關節運動的脊髓功能核心區域測定

在脊椎 T13 節段進行三維掃描式電刺激,對能成功誘發屈髖關節運動的位點位置進行記錄。圖 4 所示為屈髖關節運動的脊髓功能核心區域圖,其中陰影部分為該運動的核心區域,電極植入深度為 0.500~0.735。屈髖關節運動的關鍵肌肉股直肌的肌電信號如圖 5 所示。

圖4

屈髖關節運動脊髓功能核心區域圖

Figure4.

Functional core regions map for hip flexion movement in spinal cord

圖4

屈髖關節運動脊髓功能核心區域圖

Figure4.

Functional core regions map for hip flexion movement in spinal cord

圖5

股直肌肌電信號

Figure5.

Electromyogram of the rectus femoris muscle

圖5

股直肌肌電信號

Figure5.

Electromyogram of the rectus femoris muscle

3.3 伸髖關節運動脊髓功能核心區域圖

在脊椎 L1 節段進行三維掃描式電刺激,對能成功誘發伸髖關節運動的位點位置進行記錄。圖 6 所示為伸髖關節運動的脊髓功能核心區域圖,其中陰影部分為該運動的核心區域,電極植入深度為 0.588~0.735。伸髖關節運動的關鍵肌肉股二頭肌的肌電信號如圖 7 所示。

圖6

伸髖關節運動脊髓功能核心區域圖

Figure6.

Functional core regions map for hip extension movement in spinal cord

圖6

伸髖關節運動脊髓功能核心區域圖

Figure6.

Functional core regions map for hip extension movement in spinal cord

圖7

股二頭肌肌電信號

Figure7.

Electromyogram of the biceps femoris muscle

圖7

股二頭肌肌電信號

Figure7.

Electromyogram of the biceps femoris muscle

3.4 內收髖關節運動脊髓功能核心區域圖

在脊椎 L2 節段進行三維掃描式電刺激,對能成功誘發內收髖關節運動的位點位置進行記錄。圖 8 所示為內收髖關節運動的脊髓功能核心區域圖,其中陰影部分為該運動的核心區域,電極植入深度為 0.647~0.706。內收髖關節運動的關鍵肌肉長收肌的肌電信號如圖 9 所示。

圖8

內收髖關節運動脊髓功能核心區域圖

Figure8.

Functional core regions map for hip adduction movement in spinal cord

圖8

內收髖關節運動脊髓功能核心區域圖

Figure8.

Functional core regions map for hip adduction movement in spinal cord

圖9

長收肌肌電信號

Figure9.

Electromyogram of the long adductor muscle

圖9

長收肌肌電信號

Figure9.

Electromyogram of the long adductor muscle

4 結論

本文利用椎管內微刺激技術對大鼠腰骶段的脊髓功能核心區域進行了測定,其中包括踝關節背屈、屈髖關節、伸髖關節和內收髖關節四個動作的脊髓功能核心區域。繪制出了歸一化后的大鼠脊髓功能核心區域圖。結果在很大程度上提高了電極植入后誘發期望運動的概率,有效地避免因電極反復植入而對脊髓造成不必要的二次損傷,并驗證了椎管內微刺激技術能夠用于后肢運動功能重建的可行性。實驗解決了微電子神經橋接過程中功能性電激勵電極植入到何處的問題,為利用微電子技術實現脊髓神經信道橋接及其它神經假體的脊髓功能電激勵研究提供實用圖譜。