人體運動中腦電(EEG)信號和肌電(EMG)信號間的同步特征能夠反映皮層肌肉間功能耦合 (FCMC) 的關系。本文將 Gabor 小波和傳遞熵 (TE) 結合,提出一種新的方法(Gabor-TE)用以定量分析不同恒定握力下 EEG-EMG 信號間的非線性同步耦合特征及方向特性。本研究首先選取 9 名健康受試者在 4 種不同恒定握力下的 EEG、EMG 信號,并以 Gabor 小波變換進行局部分解;然后計算頻帶 TE 值并定義單位傳遞面積指標 (ATE),分析恒定握力下 EEG-EMG 信號的局部頻段同步特征及方向特性;最后探究 EEG 信號和 EMG 信號功率譜對 Gabor-TE 方法分析結果的影響。本文研究結果表明:恒定握力下,β 頻段 EEG→EMG 方向 TE 值高于 EMG→EEG 方向,且隨握力水平增加 EEG→EMG 方向上 β 頻段 ATE 值降低;γ 頻段 TE 值在 EMG→EEG 和 EEG→EMG 方向上的差異隨握力增加而呈現出一定的變化規律;EMG 功率譜與特征頻段 TE 結果強相關。本文試驗結果表明,Gabor-TE 方法能定性、定量描述 EEG-EMG 信號在局部頻帶和信息傳遞上的非線性同步耦合特征,今后或可為研究運動控制及患者康復評價提供一定的理論依據。

引用本文: 張園園, 鄒策, 陳曉玲, 尹永浩, 程生翠, 陳迎亞, 謝平. 基于 Gabor 小波-傳遞熵的腦-肌電信號同步耦合分析. 生物醫學工程學雜志, 2017, 34(6): 850-856. doi: 10.7507/1001-5515.201608018 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

大腦運動皮層的腦電(electroencephalogram,EEG)信號和相應的肢體對側的肌電(electromyographic,EMG)信號能夠分別反映大腦對肢體運動的控制信息及肌肉對大腦的反饋信息,揭示了肢體運動過程中大腦皮層與相應肌肉間的功能耦合(functional corticomuscular coupling,FCMC)連接[1]。皮層肌肉功能耦合研究在一定程度上能夠反映大腦皮層與肌肉間的相互作用關系[2],有助于理解運動控制與運動障礙病理機制。

皮層與肌肉之間的神經振蕩是由皮層將控制指令傳遞到肌肉,同時肌肉將感覺信息傳遞回皮層[3]。1995 年有學者發現在運動過程中 EEG-EMG 信號間存在相關性[4],隨后有研究者基于相干分析方法(coherence)探究了健康受試者 EEG-EMG 信號間的耦合關系[5];但利用相干分析難以描述 EEG-EMG 信號間復雜的相頻關系,因此有研究將格蘭杰因果關系(granger causality,GC)應用于 EEG-EMG 信號同步分析[6-8],并發現了 EEG-EMG 信號間的雙向耦合,上述方法能夠描述 EEG-EMG 信號間的雙向因果性傳遞規律;然而 EEG 信號和 EMG 信號間還存在非線性耦合關系,上述一致性和格蘭杰因果分析方法不能有效刻畫 EEG-EMG 信號間非線性耦合特征;基于此,Schreiber[9]提出的傳遞熵(transfer entropy,TE)具有不依賴既定模型、非線性、定量分析等特點,可應用于探索 EEG-EMG 信號間的非線性耦合特征[10]。

另一方面,由于 EEG、EMG 信號非平穩、頻域特征突出,在不同的特征頻段耦合特征存在明顯差異。已有研究表明,在手部微弱或適中的靜態力輸出時 β 頻段(15~35 Hz)相干性較強[8],而在較大肌力或動態力輸出時 γ 頻段(35~50 Hz)出現同步振蕩[7, 11],可見有必要研究特定頻段的 EEG-EMG 信號同步耦合特征。為此,有研究將經驗模態分解(empirical mode decomposition,EMD)[12]、變分模態分解(variational mode decomposition,VMD)[13]、小波分解[14]等方法應用于 EEG、EMG 信號的分解,從而進行動作特征提取或 EEG-EMG 信號特征分析,但 EEG-EMG 信號局部非線性耦合特征復雜,因此需將 EEG、EMG 信號分解至單個頻帶,進一步提取特征頻段進行分析。其中,Gabor 小波變換具有高頻率分辨率特性,可以將包含不同頻率成分的 EEG、EMG 信號分解至局部頻帶[15]。進而,有研究提出基于 Gabor 小波和格蘭杰因果關系的 EEG-EMG 信號同步性分析方法[16],該方法有效地刻畫了 EEG-EMG 信號間的線性耦合關系,但對于大腦皮層與肌肉組織之間的高度復雜非線性的特征,需更進一步地研究 EEG-EMG 信號間非線性同步耦合特征。

基于以上研究,本文提出基于 Gabor 小波變換和 TE 的 Gabor-TE 方法,用于定量描述特定頻段 EEG-EMG 信號間局部非線性同步耦合特征,并用于分析在恒定握力下運動皮層和肌肉間功能耦合關系。通過分析在 4 種不同恒定握力水平下局部頻段非線性同步耦合特征和方向特性,以驗證該方法的可行性,為進一步探索運動功能障礙的產生機制及康復過程中的運動功能評價方法提供了依據。

1 信號采集與預處理

1.1 數據采集

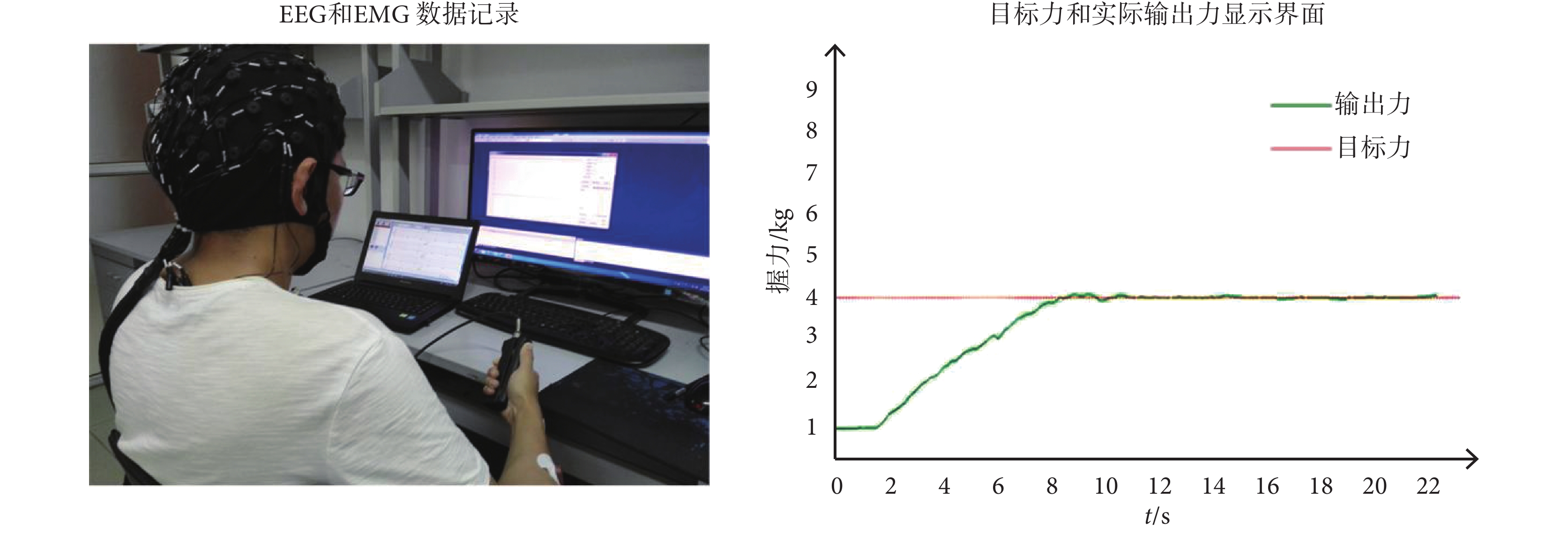

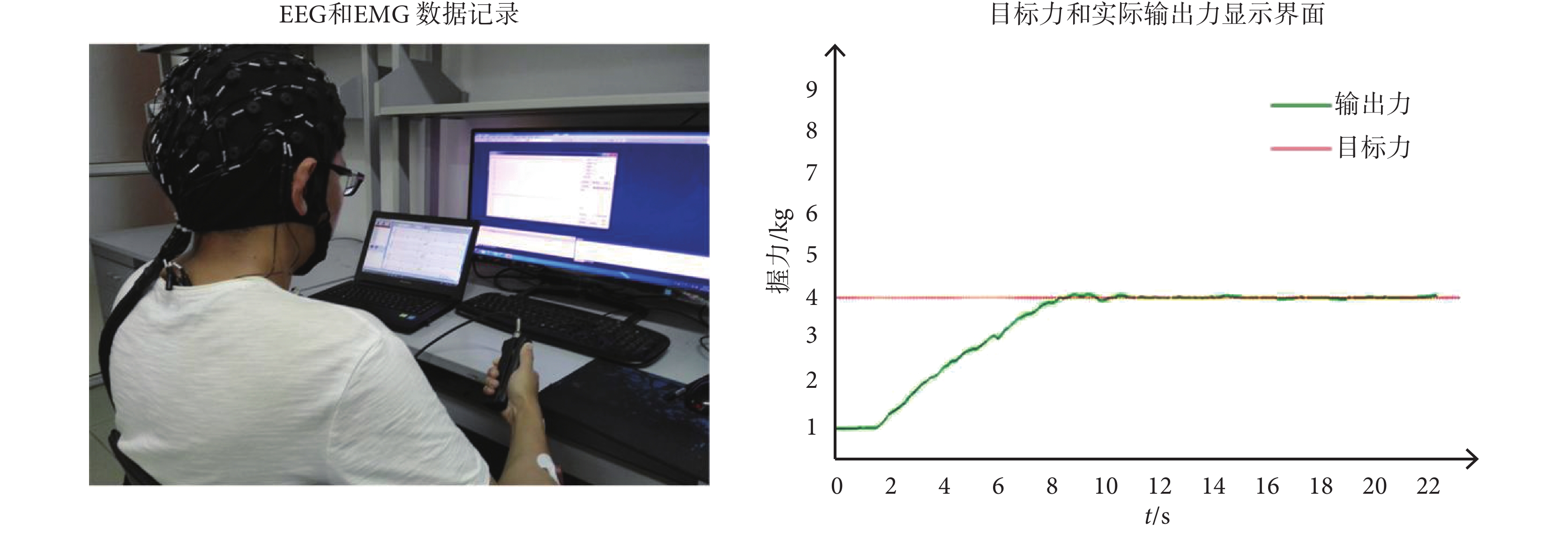

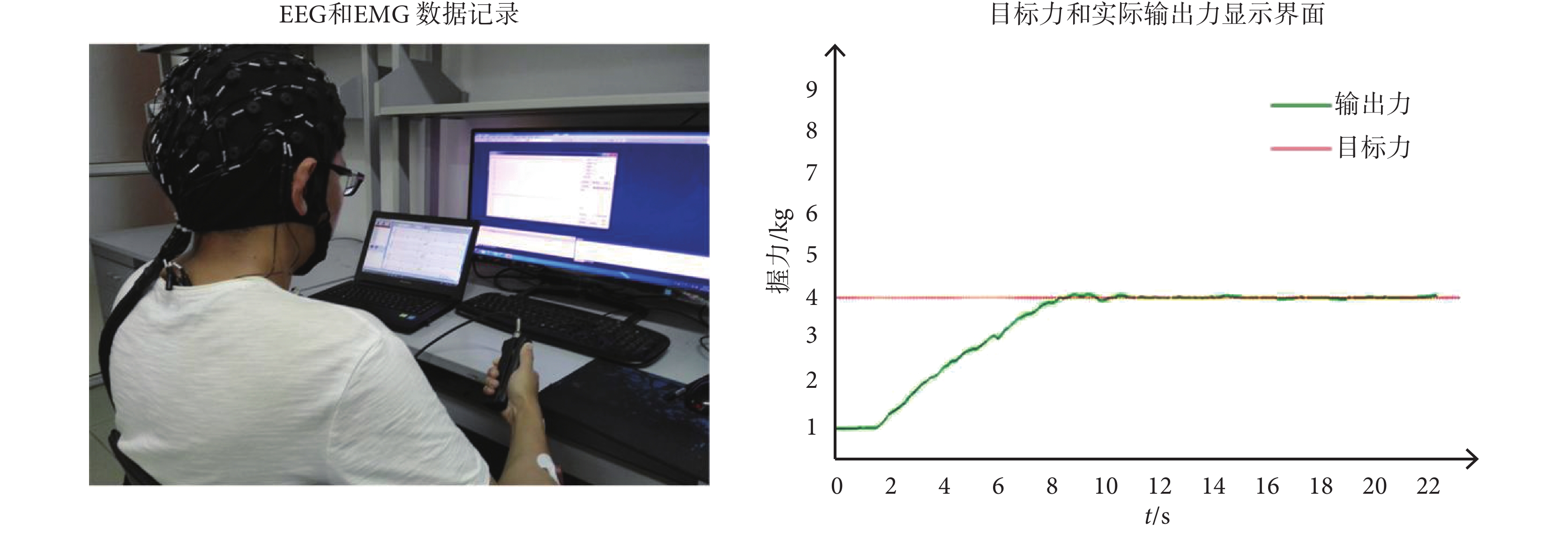

本研究募集了 9 名無任何病史的健康受試者,性別為 2 男、7 女,年齡(24.2 ± 3.0)歲,所有受試者均自愿簽訂知情同意書。試驗環境為安靜的屏蔽室,受試者右手持握力傳感器端坐在舒適的座椅上,如圖 1 所示。在距離受試者 80 cm 的屏幕上可顯示目標力(target force,TF)(以紅線表示)和受試者實際輸出力(exerted force,EF)(以綠線表示),如圖 1 所示。本試驗要求受試者實時維持綠線追蹤紅線從而維持恒定力輸出,握力信號的采樣頻率為 50 Hz。首先測試每位受試者的最大自主收縮握力(maximum voluntary contraction,MVC),再分別記錄受試者在自身 MVC 范圍內 10%、20%、40% 和 60% 的數據。為防止受試者產生疲勞,分別進行 30 次試驗,每次試驗時間為 10 s,彼此時間間隔為 2~3 min。

試驗采用腦電采集系統 Neuroscan(Synamp2.,美國)同步采集 EEG 和 EMG 信號并做好相關數據記錄。采集 64 通道 EEG 信號,電極位置按照國際標準導聯 10–20 系統安放,同時采集水平和垂直兩通道的眼電信號。另外,利用腦電信號采集系統預留的 2 通道采集受試者兩塊肌肉處的 EMG 信號,分別為前臂尺側腕屈肌和橈側腕長伸肌,其采樣頻率為 1 000 Hz。

圖1

不同握力下 EEG 和 EMG 信號同步采集試驗

Figure1.

The synchronous acquisition of the EEG and EMG signals

圖1

不同握力下 EEG 和 EMG 信號同步采集試驗

Figure1.

The synchronous acquisition of the EEG and EMG signals

1.2 EEG 信號與 EMG 信號預處理

基于 EEG 信號和 EMG 信號非常微弱、易受干擾,首先對采集的原始 EEG 信號進行 5~50 Hz 濾波處理,并進行去除基線漂移和去工頻等干擾,再運用獨立分量分析方法去除眼電、EMG 信號等偽跡;其次對采集到的 EMG 信號進行濾波處理(5~200 Hz),并進一步采用自適應濾波方法去除工頻干擾;最后,對預處理后的 EEG、EMG 信號進行降采樣,并對 EMG 信號進行全波整流處理。截取受試者握力水平處于較為平穩狀態下的 EEG-EMG 數據,每位受試者每種試驗任務(10%、20%、40% 和 60% MVC)各得到 240 段數據。

2 EEG-EMG 信號的 Gabor-TE 方法分析

2.1 Gabor 小波變換

Gabor 小波變換可以達到頻域局部化的目的,能夠按照數據分析要求實現局部頻帶 EEG 信號及 EMG 信號的獲取。其中,x(t)和 y(t)分別表示預處理后的 EEG-EMG 信號,經過 Gabor 小波變換方法進行時頻分解的公式如下[16]:

|

|

X(f,t)、Y(f,t)分別表示頻率 f 的 EEG- EMG 信號在時間點 t 處的幅值特征,本文將頻率分辨率設置為 1 Hz,并分別提取中心頻率

Hz 的 EEG、EMG 信號。h(f,t)為 Gabor 函數,如公式(3)所示:

Hz 的 EEG、EMG 信號。h(f,t)為 Gabor 函數,如公式(3)所示:

|

式中,ω0 為無量綱常數,k1 為歸一化系數,它決定了時頻分辨率。中心頻率 ω = ω0/a,a 為尺度因子。

利用 Gabor 小波變換將 1.2 節預處理后的 EEG 信號和 EMG 信號的時間序列信號在 1~50 Hz 頻段范圍內分解為間隔為 1 Hz 的 49 個子頻帶信號。

2.2 EEG-EMG 信號的 Gabor-TE 方法分析

首先,基于 2.1 節分解后的 EEG、EMG 信號,構建 EEG 信號序列

和 EMG 信號序列

和 EMG 信號序列

,G1 和 G2 分別為 EEG 信號和 EMG 信號子頻帶個數。

,G1 和 G2 分別為 EEG 信號和 EMG 信號子頻帶個數。

然后,根據 TE 的定義[17],分別計算

到

到

的 TE 值(TEG-EEG→EMG),如式(4)所示,

的 TE 值(TEG-EEG→EMG),如式(4)所示,

|

式中,t 為離散的時間指標;u 為預測時間;m、n 分別為延遲向量;p(·)為變量之間的聯合概率。同理可計算出

到

到

的 TE 值(TEG-EMG→EEG),如式(5)所示,

的 TE 值(TEG-EMG→EEG),如式(5)所示,

|

TEG-EEG→EMG 和 TEG-EMG→EEG 分別代表 EEG→EMG 和 EMG→EEG 方向上的 TE 值,TE 值越大,說明在該特征頻段內大腦皮層與肌肉間的耦合關系越強,反之亦然。

2.3 EEG-EMG 信號間同步耦合定量指標

TE 值可描述 EEG、EMG 信號在各頻段間的耦合強度及方向特性,為進一步定量刻畫 β 和 γ 特征頻段在不同方向上 EEG-EMG 信號間的同步耦合特征差異,本文借鑒一致性分析的相干面積指標[18],提出單位傳遞面積指標 ATE,計算公式如下:

|

|

式中,?f 表示頻率分辨率,f1~fn 代表頻率范圍,β 頻段范圍為 15~35 Hz,γ 頻段范圍為 35~50 Hz。ATE-EEG→EMG 和 ATE-EMG→EEG 則分別表示在不同方向上 EEG-EMG 信號間的 TE 單位傳遞面積指標,ATE 值越大表示在該特征頻段 EEG-EMG 信號耦合強度越高,反之亦然。

3 試驗結果與討論

人類運動神經系統由皮層與肌肉間的神經振蕩來傳遞相應信息,從而引起相應的神經元與運動單元之間的同步振蕩活動,進而揭示了運動過程中人類大腦皮層與肌肉間的耦合特征規律。本文基于 Gabor-TE 方法,對 EEG-EMG 信號在不同方向、局部頻帶的非線性同步耦合特征進行分析。

首先,按照 2.1 中試驗過程介紹的將同步采集的 9 名健康受試者在 10%、20%、40% 和 60% 的 MVC 下 4 種恒定握力水平的 EEG、EMG 信號進行預處理,進一步運用 Gabor 小波變換方法分別提取 EEG-EMG 數據在 1~50 Hz 內各頻帶的信號。

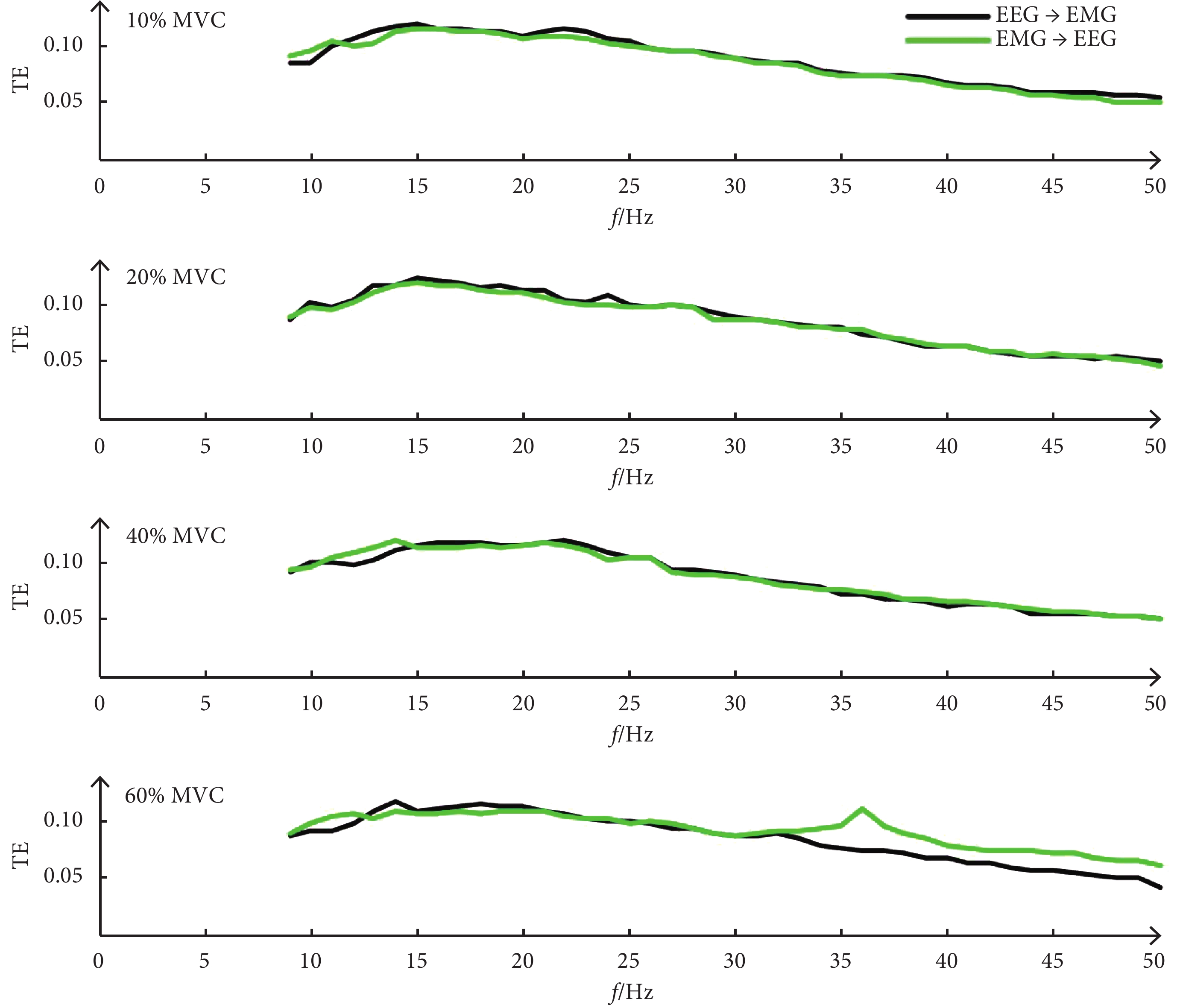

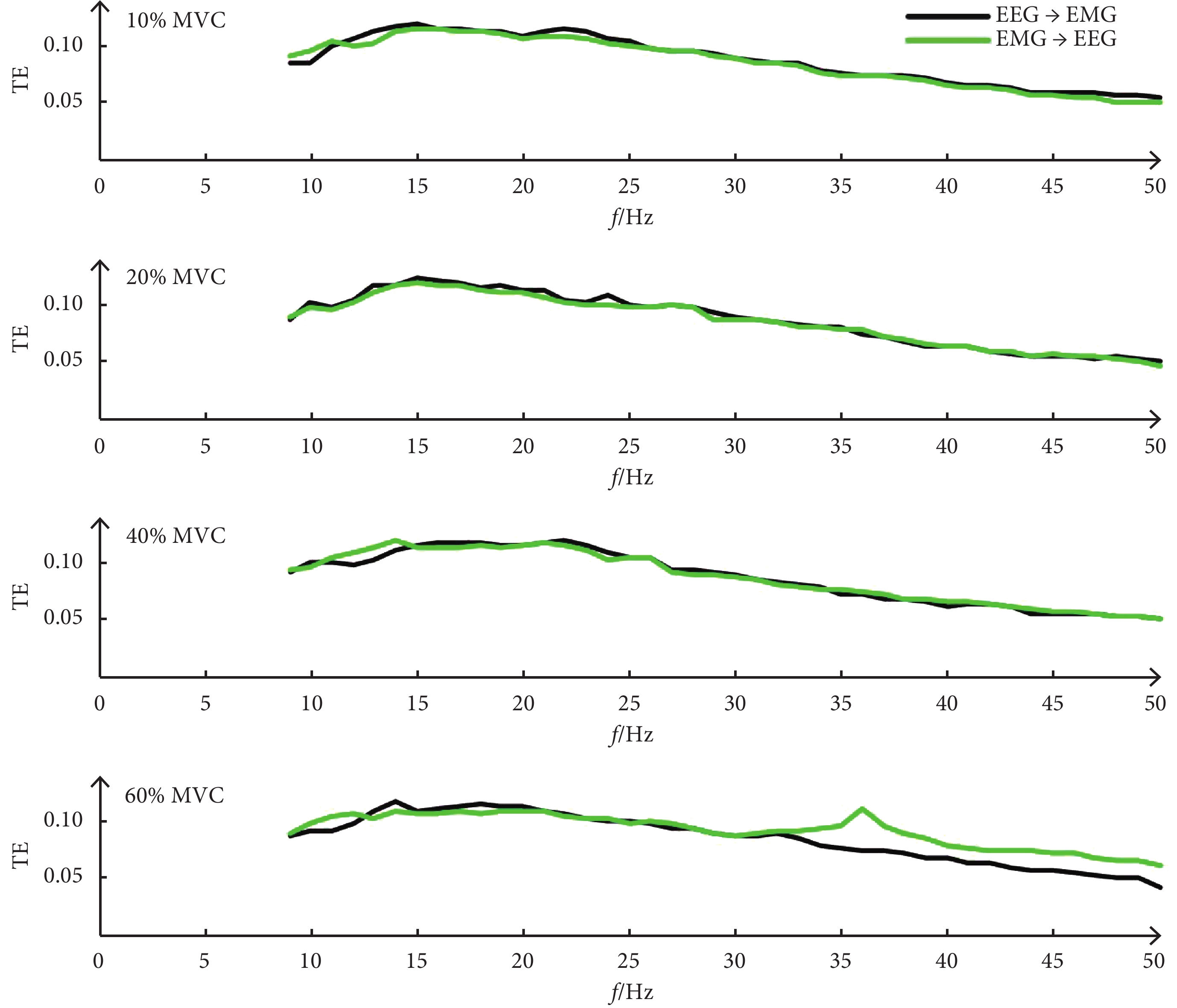

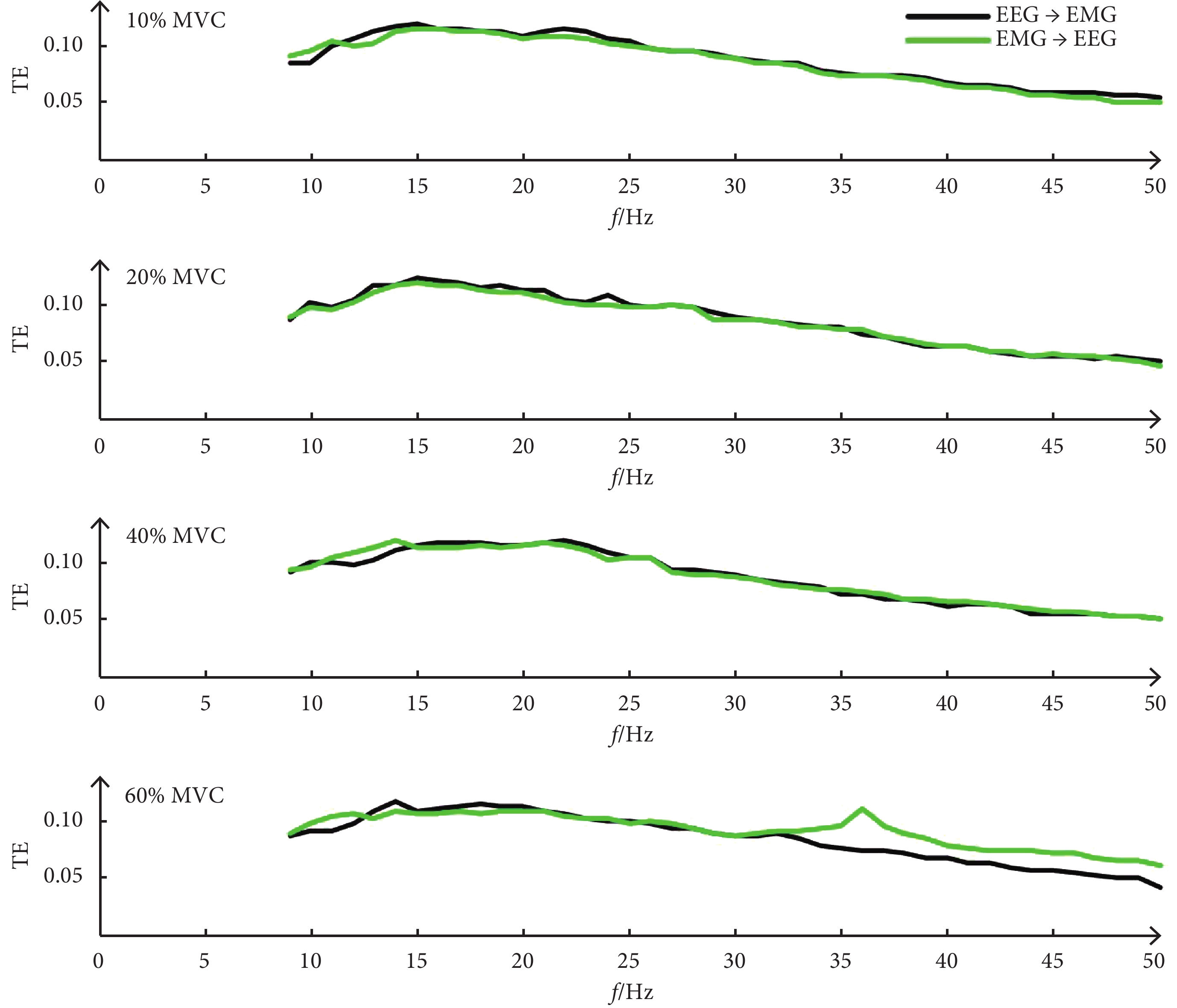

為描述 EEG-EMG 信號間的耦合特征,本文計算了不同頻段間的 TE 值,并定義了 ATE,定量描述 EEG-EMG 信號在不同耦合方向上特征頻段(β、γ)的非線性耦合特征。如圖 2 所示為所有受試者在 10%、20%、40% 和 60% MVC 握力水平下的平均 TEG-EEG→EMG 和 TEG-EMG→EEG。分析結果顯示,不同握力恒定輸出時,所有受試者的皮層肌肉功能耦合具有雙向性(EEG→EMG、EMG→EEG),同時,皮層與肌肉 β 頻段(15~35 Hz)間的耦合強度最強,這與 Witham 等[2]研究得到的“在肌肉穩定收縮過程中,振蕩在感覺運動皮層和響應的肌肉間雙向傳導”的結論相一致,表明隨著皮層的運動指令下行達到肌肉的同時也伴隨著來自收縮肌肉的傳入神經反饋過程[19]。

圖2

所有受試者平均 TE 分析

Figure2.

The average TE values analysis of all the subjects

圖2

所有受試者平均 TE 分析

Figure2.

The average TE values analysis of all the subjects

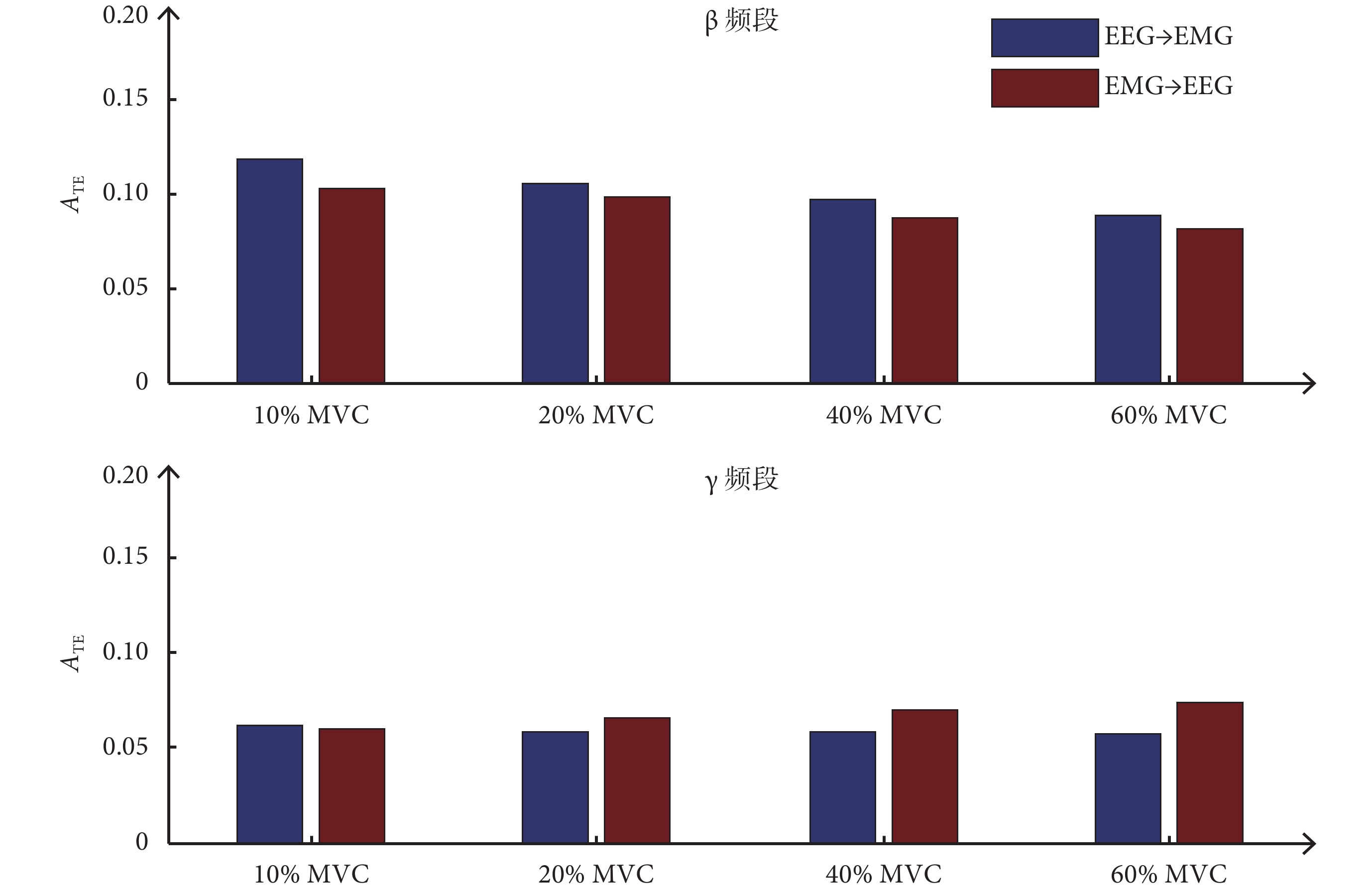

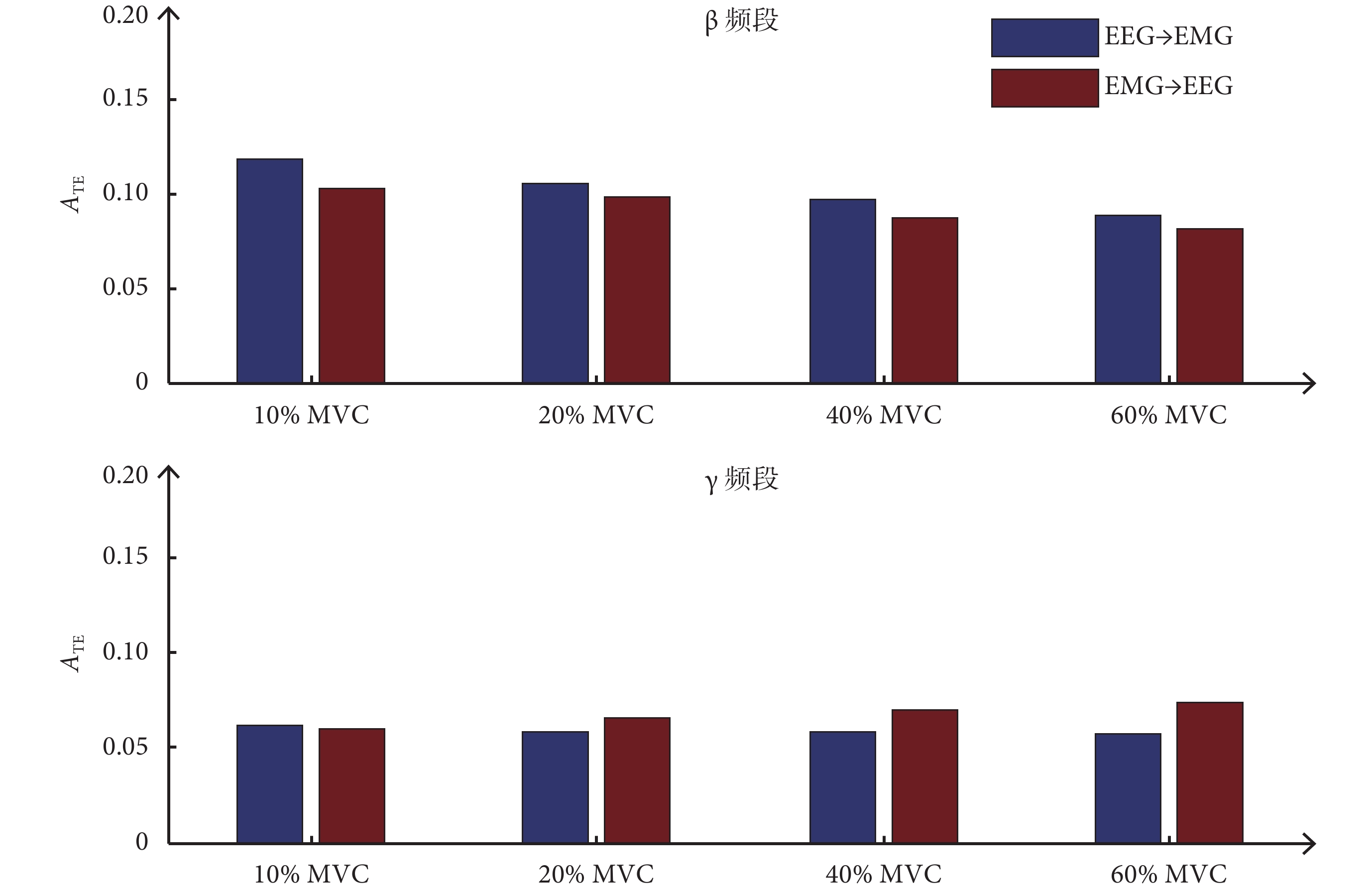

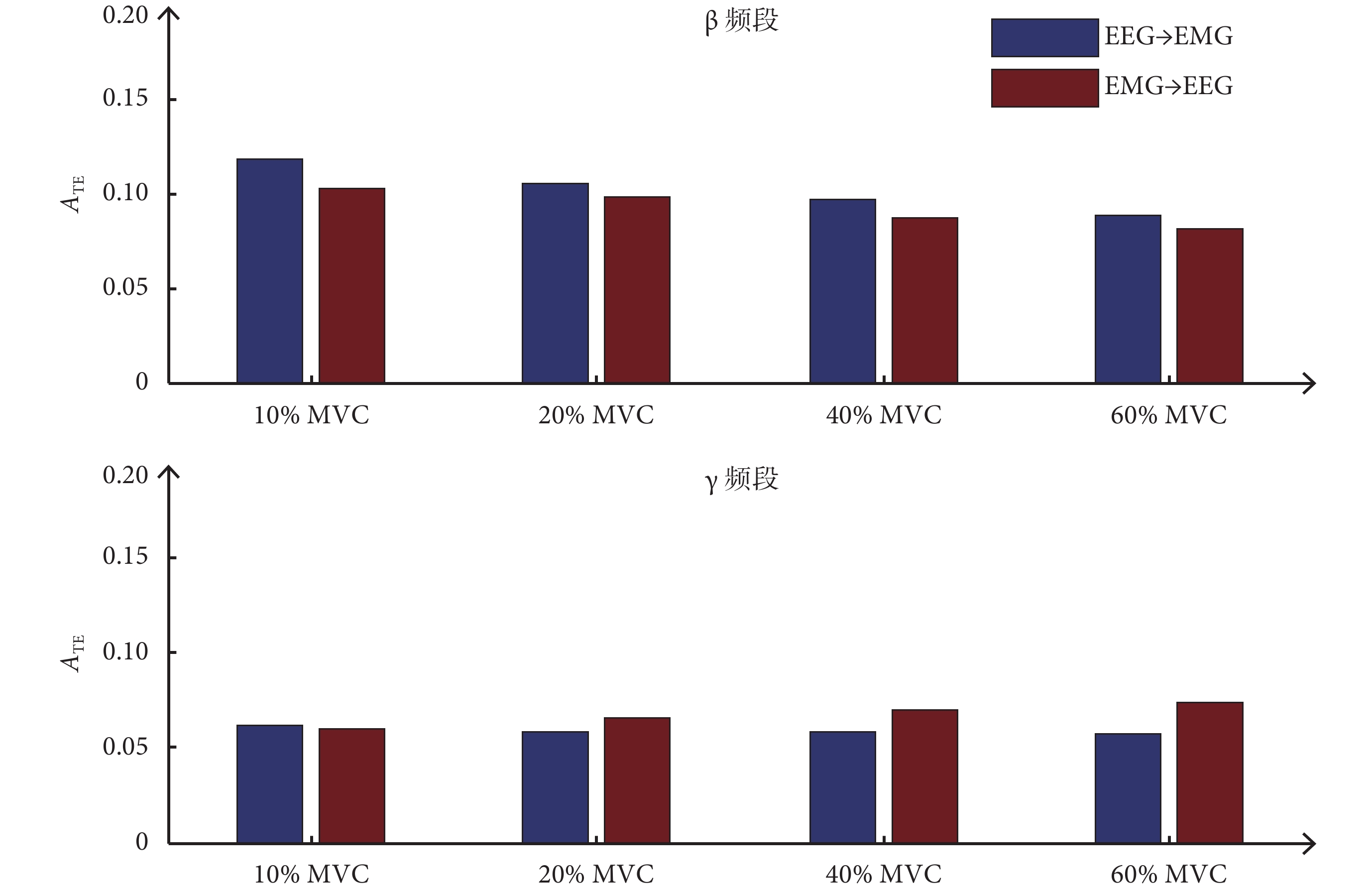

為進一步定量描述不同握力水平下 β 和 γ 頻段 EEG-EMG 信號間的同步耦合強度差異及方向特性,按照 2.3 節方法計算所有受試者 EEG→EMG 及 EMG→EEG 方向上的 β 和 γ 頻段 ATE 值。所有受試者 ATE 平均值如圖 3 所示,分析結果顯示: ① 在維持較小恒定握力輸出時,β 頻段 ATE 值在 EEG→EMG 方向上強于 EMG→EEG 方向,γ 頻段 ATE 值在 EEG→EMG 和 EMG→EEG 方向上均無明顯差異性。② 隨著握力水平增大,EEG→EMG 方向上 β 頻段 ATE 值明顯降低,EMG→EEG 方向上 γ 頻段 ATE 值明顯增大。這表明,較大的恒定握力下受試者運動皮層耗費更多能量以維持穩定運動,使得神經肌肉功能耦合系統處于一個非穩定的狀態,導致 β 頻段功能耦合強度降低,證實了 β 頻段的皮層肌肉功能耦合體現運動皮層對穩定狀態的控制功能[20];γ 頻段 EMG→EEG 方向上 ATE 的變化與受試者在維持較大握力水平時注意力更加集中有關,Bauer 等[21]指出 γ 頻段神經耦合振蕩與受試者注意力相關,當受試者注意力處于集中狀態時相應的 γ 頻段的耦合振蕩增強。因此,γ 頻段的皮層肌肉功能耦合特性體現了與試驗注意力相關的運動信息動態處理過程。

圖3

所有受試者平均單位傳遞面積分析

Figure3.

The average unit area analysis of all the subjects

圖3

所有受試者平均單位傳遞面積分析

Figure3.

The average unit area analysis of all the subjects

綜上所述,由圖 2、圖 3 分析可得,γ 頻段 TE、ATE 值在 EMG→EEG 和 EEG→EMG 不同方向上隨握力的增加而變化。在握力水平較低時,γ(35~50 Hz)頻段 TE 值在 EEG→EMG 方向上高于 EMG→EEG 方向,但隨著握力增大,γ 頻段 TE 值在 60%MVC 下 EMG→EEG 方向上出現峰值,如圖 2 所示。相關研究表明,γ 頻段 EEG-EMG 信號同步性與較大或動態力輸出相關[20, 22],這說明 γ 頻段皮層肌肉功能耦合主要體現了運動信息動態處理與非線性信息傳遞過程,這與 Tsujimoto[23]和 Ohara 等[24]的研究結果一致。

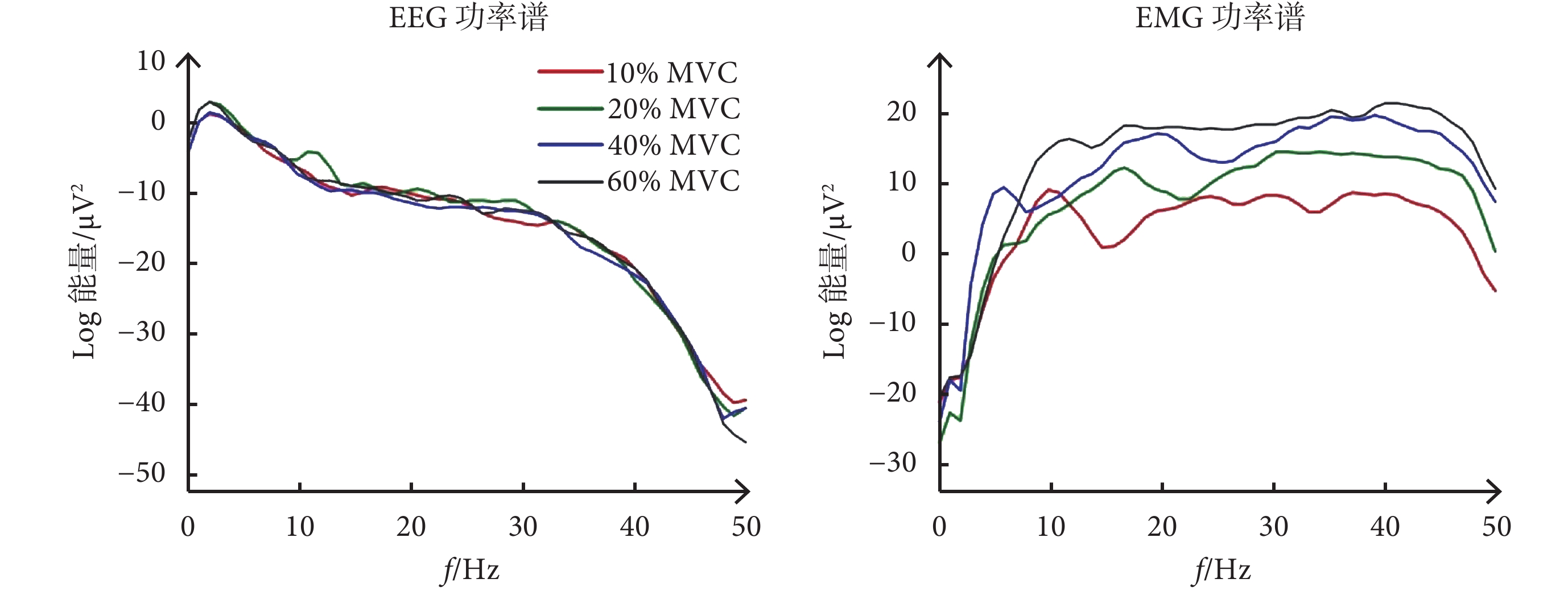

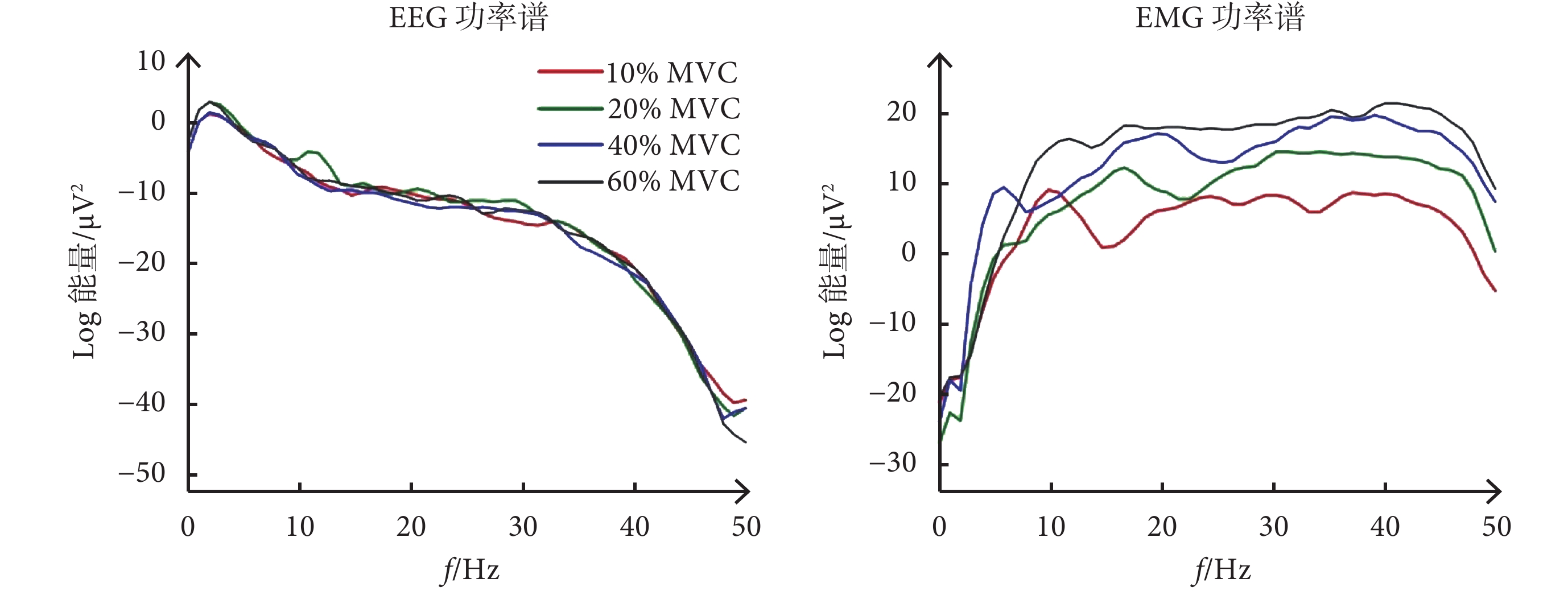

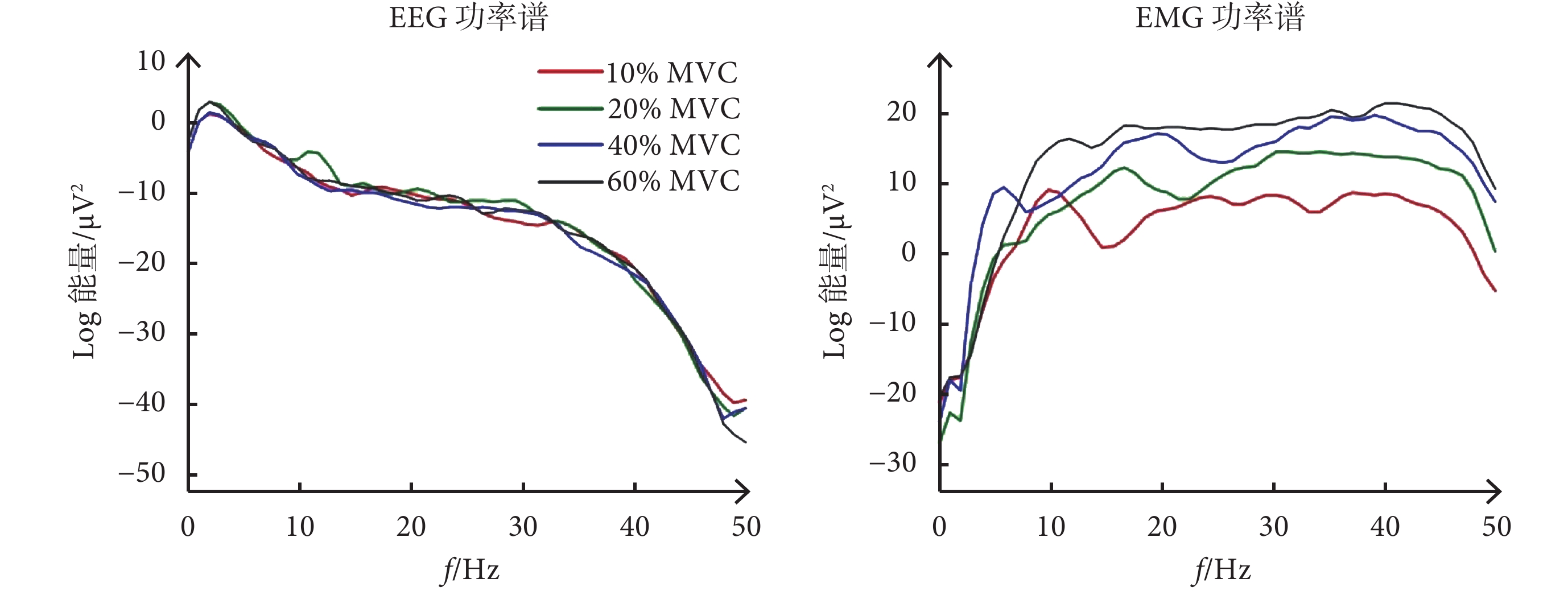

已有研究表明,神經肌肉功能耦合與信號能量、運動性能、性別及年齡等有關[25-26]。也有研究表明,神經肌肉功能耦合與能量、運動性能等無關[27]。本文從信號能量方面對 EEG-EMG 信號耦合的影響進行分析研究。如圖 4 所示,隨握力水平增加,EMG 功率譜隨之增加,而 EEG 功率譜無明顯變化。進一步進行皮爾遜相關分析結果如表 1 所示,β、γ 頻段 EEG 功率譜與不同方向上 β、γ 頻段 ATE 無相關作用;β、γ 頻段 EMG 功率譜與不同方向上 β、γ 頻段 ATE 存在極強相關作用(P<0.05,即有統計學意義)。結果表明,EEG 能量對神經肌肉功能耦合沒有影響,EMG 能量在神經肌肉功能耦合方面起到一定作用。

圖4

所有受試者平均功率譜分析

Figure4.

The average spectral power analysis of all the subjects power

圖4

所有受試者平均功率譜分析

Figure4.

The average spectral power analysis of all the subjects power

4 結論

本文將 Gabor 小波變換引入到 EEG-EMG 信號同步耦合分析之中,并與 TE 方法相結合,構建一種 Gabor-TE 方法以分析研究手部不同恒定握力輸出下特征頻段 EEG-EMG 信號非線性同步耦合特征的差異及方向特性。Gabor 小波變換便于提取 EEG、EMG 信號局部頻域特征且利于不同耦合方向上、不同頻段間皮層肌肉耦合分析,有利于全面揭示 EEG-EMG 信號同步耦合的方向性和非線性特征。試驗結果表明,皮層肌肉耦合具有方向性,β 頻段 TE 值在 EEG→EMG 方向上明顯強于 EMG→EEG 方向;隨著握力水平的增加,γ 頻段 TE 值在 EMG→EEG 方向上出現峰值,并高于 EEG→EMG 方向且同步振蕩幅值增加;EMG 功率譜對特征頻段的 EEG-EMG 信號耦合強度有一定影響。因此,本文提出的 Gabor-TE 算法能夠有效刻畫不同頻段、不同傳遞方向上的皮層肌肉間能量耦合特征,為研究運動控制及反饋信息解碼及患者康復評價提供一定的理論依據。

引言

大腦運動皮層的腦電(electroencephalogram,EEG)信號和相應的肢體對側的肌電(electromyographic,EMG)信號能夠分別反映大腦對肢體運動的控制信息及肌肉對大腦的反饋信息,揭示了肢體運動過程中大腦皮層與相應肌肉間的功能耦合(functional corticomuscular coupling,FCMC)連接[1]。皮層肌肉功能耦合研究在一定程度上能夠反映大腦皮層與肌肉間的相互作用關系[2],有助于理解運動控制與運動障礙病理機制。

皮層與肌肉之間的神經振蕩是由皮層將控制指令傳遞到肌肉,同時肌肉將感覺信息傳遞回皮層[3]。1995 年有學者發現在運動過程中 EEG-EMG 信號間存在相關性[4],隨后有研究者基于相干分析方法(coherence)探究了健康受試者 EEG-EMG 信號間的耦合關系[5];但利用相干分析難以描述 EEG-EMG 信號間復雜的相頻關系,因此有研究將格蘭杰因果關系(granger causality,GC)應用于 EEG-EMG 信號同步分析[6-8],并發現了 EEG-EMG 信號間的雙向耦合,上述方法能夠描述 EEG-EMG 信號間的雙向因果性傳遞規律;然而 EEG 信號和 EMG 信號間還存在非線性耦合關系,上述一致性和格蘭杰因果分析方法不能有效刻畫 EEG-EMG 信號間非線性耦合特征;基于此,Schreiber[9]提出的傳遞熵(transfer entropy,TE)具有不依賴既定模型、非線性、定量分析等特點,可應用于探索 EEG-EMG 信號間的非線性耦合特征[10]。

另一方面,由于 EEG、EMG 信號非平穩、頻域特征突出,在不同的特征頻段耦合特征存在明顯差異。已有研究表明,在手部微弱或適中的靜態力輸出時 β 頻段(15~35 Hz)相干性較強[8],而在較大肌力或動態力輸出時 γ 頻段(35~50 Hz)出現同步振蕩[7, 11],可見有必要研究特定頻段的 EEG-EMG 信號同步耦合特征。為此,有研究將經驗模態分解(empirical mode decomposition,EMD)[12]、變分模態分解(variational mode decomposition,VMD)[13]、小波分解[14]等方法應用于 EEG、EMG 信號的分解,從而進行動作特征提取或 EEG-EMG 信號特征分析,但 EEG-EMG 信號局部非線性耦合特征復雜,因此需將 EEG、EMG 信號分解至單個頻帶,進一步提取特征頻段進行分析。其中,Gabor 小波變換具有高頻率分辨率特性,可以將包含不同頻率成分的 EEG、EMG 信號分解至局部頻帶[15]。進而,有研究提出基于 Gabor 小波和格蘭杰因果關系的 EEG-EMG 信號同步性分析方法[16],該方法有效地刻畫了 EEG-EMG 信號間的線性耦合關系,但對于大腦皮層與肌肉組織之間的高度復雜非線性的特征,需更進一步地研究 EEG-EMG 信號間非線性同步耦合特征。

基于以上研究,本文提出基于 Gabor 小波變換和 TE 的 Gabor-TE 方法,用于定量描述特定頻段 EEG-EMG 信號間局部非線性同步耦合特征,并用于分析在恒定握力下運動皮層和肌肉間功能耦合關系。通過分析在 4 種不同恒定握力水平下局部頻段非線性同步耦合特征和方向特性,以驗證該方法的可行性,為進一步探索運動功能障礙的產生機制及康復過程中的運動功能評價方法提供了依據。

1 信號采集與預處理

1.1 數據采集

本研究募集了 9 名無任何病史的健康受試者,性別為 2 男、7 女,年齡(24.2 ± 3.0)歲,所有受試者均自愿簽訂知情同意書。試驗環境為安靜的屏蔽室,受試者右手持握力傳感器端坐在舒適的座椅上,如圖 1 所示。在距離受試者 80 cm 的屏幕上可顯示目標力(target force,TF)(以紅線表示)和受試者實際輸出力(exerted force,EF)(以綠線表示),如圖 1 所示。本試驗要求受試者實時維持綠線追蹤紅線從而維持恒定力輸出,握力信號的采樣頻率為 50 Hz。首先測試每位受試者的最大自主收縮握力(maximum voluntary contraction,MVC),再分別記錄受試者在自身 MVC 范圍內 10%、20%、40% 和 60% 的數據。為防止受試者產生疲勞,分別進行 30 次試驗,每次試驗時間為 10 s,彼此時間間隔為 2~3 min。

試驗采用腦電采集系統 Neuroscan(Synamp2.,美國)同步采集 EEG 和 EMG 信號并做好相關數據記錄。采集 64 通道 EEG 信號,電極位置按照國際標準導聯 10–20 系統安放,同時采集水平和垂直兩通道的眼電信號。另外,利用腦電信號采集系統預留的 2 通道采集受試者兩塊肌肉處的 EMG 信號,分別為前臂尺側腕屈肌和橈側腕長伸肌,其采樣頻率為 1 000 Hz。

圖1

不同握力下 EEG 和 EMG 信號同步采集試驗

Figure1.

The synchronous acquisition of the EEG and EMG signals

圖1

不同握力下 EEG 和 EMG 信號同步采集試驗

Figure1.

The synchronous acquisition of the EEG and EMG signals

1.2 EEG 信號與 EMG 信號預處理

基于 EEG 信號和 EMG 信號非常微弱、易受干擾,首先對采集的原始 EEG 信號進行 5~50 Hz 濾波處理,并進行去除基線漂移和去工頻等干擾,再運用獨立分量分析方法去除眼電、EMG 信號等偽跡;其次對采集到的 EMG 信號進行濾波處理(5~200 Hz),并進一步采用自適應濾波方法去除工頻干擾;最后,對預處理后的 EEG、EMG 信號進行降采樣,并對 EMG 信號進行全波整流處理。截取受試者握力水平處于較為平穩狀態下的 EEG-EMG 數據,每位受試者每種試驗任務(10%、20%、40% 和 60% MVC)各得到 240 段數據。

2 EEG-EMG 信號的 Gabor-TE 方法分析

2.1 Gabor 小波變換

Gabor 小波變換可以達到頻域局部化的目的,能夠按照數據分析要求實現局部頻帶 EEG 信號及 EMG 信號的獲取。其中,x(t)和 y(t)分別表示預處理后的 EEG-EMG 信號,經過 Gabor 小波變換方法進行時頻分解的公式如下[16]:

|

|

X(f,t)、Y(f,t)分別表示頻率 f 的 EEG- EMG 信號在時間點 t 處的幅值特征,本文將頻率分辨率設置為 1 Hz,并分別提取中心頻率

Hz 的 EEG、EMG 信號。h(f,t)為 Gabor 函數,如公式(3)所示:

Hz 的 EEG、EMG 信號。h(f,t)為 Gabor 函數,如公式(3)所示:

|

式中,ω0 為無量綱常數,k1 為歸一化系數,它決定了時頻分辨率。中心頻率 ω = ω0/a,a 為尺度因子。

利用 Gabor 小波變換將 1.2 節預處理后的 EEG 信號和 EMG 信號的時間序列信號在 1~50 Hz 頻段范圍內分解為間隔為 1 Hz 的 49 個子頻帶信號。

2.2 EEG-EMG 信號的 Gabor-TE 方法分析

首先,基于 2.1 節分解后的 EEG、EMG 信號,構建 EEG 信號序列

和 EMG 信號序列

和 EMG 信號序列

,G1 和 G2 分別為 EEG 信號和 EMG 信號子頻帶個數。

,G1 和 G2 分別為 EEG 信號和 EMG 信號子頻帶個數。

然后,根據 TE 的定義[17],分別計算

到

到

的 TE 值(TEG-EEG→EMG),如式(4)所示,

的 TE 值(TEG-EEG→EMG),如式(4)所示,

|

式中,t 為離散的時間指標;u 為預測時間;m、n 分別為延遲向量;p(·)為變量之間的聯合概率。同理可計算出

到

到

的 TE 值(TEG-EMG→EEG),如式(5)所示,

的 TE 值(TEG-EMG→EEG),如式(5)所示,

|

TEG-EEG→EMG 和 TEG-EMG→EEG 分別代表 EEG→EMG 和 EMG→EEG 方向上的 TE 值,TE 值越大,說明在該特征頻段內大腦皮層與肌肉間的耦合關系越強,反之亦然。

2.3 EEG-EMG 信號間同步耦合定量指標

TE 值可描述 EEG、EMG 信號在各頻段間的耦合強度及方向特性,為進一步定量刻畫 β 和 γ 特征頻段在不同方向上 EEG-EMG 信號間的同步耦合特征差異,本文借鑒一致性分析的相干面積指標[18],提出單位傳遞面積指標 ATE,計算公式如下:

|

|

式中,?f 表示頻率分辨率,f1~fn 代表頻率范圍,β 頻段范圍為 15~35 Hz,γ 頻段范圍為 35~50 Hz。ATE-EEG→EMG 和 ATE-EMG→EEG 則分別表示在不同方向上 EEG-EMG 信號間的 TE 單位傳遞面積指標,ATE 值越大表示在該特征頻段 EEG-EMG 信號耦合強度越高,反之亦然。

3 試驗結果與討論

人類運動神經系統由皮層與肌肉間的神經振蕩來傳遞相應信息,從而引起相應的神經元與運動單元之間的同步振蕩活動,進而揭示了運動過程中人類大腦皮層與肌肉間的耦合特征規律。本文基于 Gabor-TE 方法,對 EEG-EMG 信號在不同方向、局部頻帶的非線性同步耦合特征進行分析。

首先,按照 2.1 中試驗過程介紹的將同步采集的 9 名健康受試者在 10%、20%、40% 和 60% 的 MVC 下 4 種恒定握力水平的 EEG、EMG 信號進行預處理,進一步運用 Gabor 小波變換方法分別提取 EEG-EMG 數據在 1~50 Hz 內各頻帶的信號。

為描述 EEG-EMG 信號間的耦合特征,本文計算了不同頻段間的 TE 值,并定義了 ATE,定量描述 EEG-EMG 信號在不同耦合方向上特征頻段(β、γ)的非線性耦合特征。如圖 2 所示為所有受試者在 10%、20%、40% 和 60% MVC 握力水平下的平均 TEG-EEG→EMG 和 TEG-EMG→EEG。分析結果顯示,不同握力恒定輸出時,所有受試者的皮層肌肉功能耦合具有雙向性(EEG→EMG、EMG→EEG),同時,皮層與肌肉 β 頻段(15~35 Hz)間的耦合強度最強,這與 Witham 等[2]研究得到的“在肌肉穩定收縮過程中,振蕩在感覺運動皮層和響應的肌肉間雙向傳導”的結論相一致,表明隨著皮層的運動指令下行達到肌肉的同時也伴隨著來自收縮肌肉的傳入神經反饋過程[19]。

圖2

所有受試者平均 TE 分析

Figure2.

The average TE values analysis of all the subjects

圖2

所有受試者平均 TE 分析

Figure2.

The average TE values analysis of all the subjects

為進一步定量描述不同握力水平下 β 和 γ 頻段 EEG-EMG 信號間的同步耦合強度差異及方向特性,按照 2.3 節方法計算所有受試者 EEG→EMG 及 EMG→EEG 方向上的 β 和 γ 頻段 ATE 值。所有受試者 ATE 平均值如圖 3 所示,分析結果顯示: ① 在維持較小恒定握力輸出時,β 頻段 ATE 值在 EEG→EMG 方向上強于 EMG→EEG 方向,γ 頻段 ATE 值在 EEG→EMG 和 EMG→EEG 方向上均無明顯差異性。② 隨著握力水平增大,EEG→EMG 方向上 β 頻段 ATE 值明顯降低,EMG→EEG 方向上 γ 頻段 ATE 值明顯增大。這表明,較大的恒定握力下受試者運動皮層耗費更多能量以維持穩定運動,使得神經肌肉功能耦合系統處于一個非穩定的狀態,導致 β 頻段功能耦合強度降低,證實了 β 頻段的皮層肌肉功能耦合體現運動皮層對穩定狀態的控制功能[20];γ 頻段 EMG→EEG 方向上 ATE 的變化與受試者在維持較大握力水平時注意力更加集中有關,Bauer 等[21]指出 γ 頻段神經耦合振蕩與受試者注意力相關,當受試者注意力處于集中狀態時相應的 γ 頻段的耦合振蕩增強。因此,γ 頻段的皮層肌肉功能耦合特性體現了與試驗注意力相關的運動信息動態處理過程。

圖3

所有受試者平均單位傳遞面積分析

Figure3.

The average unit area analysis of all the subjects

圖3

所有受試者平均單位傳遞面積分析

Figure3.

The average unit area analysis of all the subjects

綜上所述,由圖 2、圖 3 分析可得,γ 頻段 TE、ATE 值在 EMG→EEG 和 EEG→EMG 不同方向上隨握力的增加而變化。在握力水平較低時,γ(35~50 Hz)頻段 TE 值在 EEG→EMG 方向上高于 EMG→EEG 方向,但隨著握力增大,γ 頻段 TE 值在 60%MVC 下 EMG→EEG 方向上出現峰值,如圖 2 所示。相關研究表明,γ 頻段 EEG-EMG 信號同步性與較大或動態力輸出相關[20, 22],這說明 γ 頻段皮層肌肉功能耦合主要體現了運動信息動態處理與非線性信息傳遞過程,這與 Tsujimoto[23]和 Ohara 等[24]的研究結果一致。

已有研究表明,神經肌肉功能耦合與信號能量、運動性能、性別及年齡等有關[25-26]。也有研究表明,神經肌肉功能耦合與能量、運動性能等無關[27]。本文從信號能量方面對 EEG-EMG 信號耦合的影響進行分析研究。如圖 4 所示,隨握力水平增加,EMG 功率譜隨之增加,而 EEG 功率譜無明顯變化。進一步進行皮爾遜相關分析結果如表 1 所示,β、γ 頻段 EEG 功率譜與不同方向上 β、γ 頻段 ATE 無相關作用;β、γ 頻段 EMG 功率譜與不同方向上 β、γ 頻段 ATE 存在極強相關作用(P<0.05,即有統計學意義)。結果表明,EEG 能量對神經肌肉功能耦合沒有影響,EMG 能量在神經肌肉功能耦合方面起到一定作用。

圖4

所有受試者平均功率譜分析

Figure4.

The average spectral power analysis of all the subjects power

圖4

所有受試者平均功率譜分析

Figure4.

The average spectral power analysis of all the subjects power

4 結論

本文將 Gabor 小波變換引入到 EEG-EMG 信號同步耦合分析之中,并與 TE 方法相結合,構建一種 Gabor-TE 方法以分析研究手部不同恒定握力輸出下特征頻段 EEG-EMG 信號非線性同步耦合特征的差異及方向特性。Gabor 小波變換便于提取 EEG、EMG 信號局部頻域特征且利于不同耦合方向上、不同頻段間皮層肌肉耦合分析,有利于全面揭示 EEG-EMG 信號同步耦合的方向性和非線性特征。試驗結果表明,皮層肌肉耦合具有方向性,β 頻段 TE 值在 EEG→EMG 方向上明顯強于 EMG→EEG 方向;隨著握力水平的增加,γ 頻段 TE 值在 EMG→EEG 方向上出現峰值,并高于 EEG→EMG 方向且同步振蕩幅值增加;EMG 功率譜對特征頻段的 EEG-EMG 信號耦合強度有一定影響。因此,本文提出的 Gabor-TE 算法能夠有效刻畫不同頻段、不同傳遞方向上的皮層肌肉間能量耦合特征,為研究運動控制及反饋信息解碼及患者康復評價提供一定的理論依據。