利用無創技術進行血糖檢測,有助于減輕糖尿病患者有創檢測時的痛苦,降低檢測成本,實現血糖的實時監測和有效控制。針對市場上現有微創或有創血糖檢測方法存在的檢測精度低、成本高、操作復雜等問題,本文基于課題組已研制的無創血糖檢測儀樣機結構組成,結合市場可供選擇的激光光源的波長和成本,提出以血糖吸收較強的 1 550 nm 波長作為測量光用于采集血糖信息,以血液中水分子吸收較強的 1 310 nm 波長作為參考光用于去除水分子的影響,利用敏感度分析方法和帶有外部輸入的非線性自回歸神經網絡,研究基于雙波長近紅外光漫反射的無創血糖檢測方法。通過對十四名志愿者進行在體實驗,結果證明,利用該方法得到的無創血糖測量值分布在克拉克誤差網格中 A 區域的比重為 90.27%、B 區域的比重為 9.73%,均符合臨床要求,證實了本文研究的基于非線性自回歸神經網絡和雙波長近紅外光漫反射的無創血糖檢測方法具有較為理想的測量精度和穩定性。

引用本文: 李孟澤, 季忠, 程錦繡, 杜玉寶, 代娟. 基于非線性自回歸神經網絡和雙波長的無創血糖檢測方法實現. 生物醫學工程學雜志, 2021, 38(2): 342-350. doi: 10.7507/1001-5515.201911063 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

目前,糖尿病已經成為全世界最嚴重的公共衛生問題之一。根據國際糖尿病聯盟(International Diabetes Federation,IDF)發布的第 9 版糖尿病概覽(IDF Diabetes Atlas,2019)[1],全球糖尿病患者(20~79 歲)人數已達到 4.63 億人,其中估計有 3.739 億人存在糖耐量受損,而我國更是以 1.164 億的糖尿病患病人數高居榜首。糖尿病會引起一系列并發癥,對心臟、腎臟、血管、眼睛等造成損傷,導致腦動脈硬化、糖尿病性心臟病、腎病、視網膜病變、白內障等[2],若治療不及時,甚至會對患者造成生命危險。2019 年,約有 420 萬人(20~79 歲)死于糖尿病或其并發癥,約占全球總死亡人數的 11.3%[1]。糖尿病已經成為危害人類健康并導致死亡的最主要疾病之一。但能夠徹底根治糖尿病的治療方法尚未被發現,臨床上常常采用血糖檢測與降糖藥物相結合的方法對血糖進行有效控制。

血糖檢測方法可以分為有創和無創兩大類。有創血糖檢測方法包括利用生化分析儀進行的靜脈血檢測法[3]以及利用血糖儀進行的電化學血糖檢測法[4]。雖然有創血糖檢測方法在臨床上應用較多,但會對患者產生創傷,并且存在感染的風險,同時操作復雜,因此不適合用于血糖的日常檢測。無創血糖檢測方法包括光譜法[5-10]、偏振測定法[11]、超聲檢測法[12-14]、熒光檢測法[15-16]、熱譜檢測法、生物電阻抗法[17-18]、電磁傳感法[19]、離子滲透法[20-21]以及體液采集檢測法[22]等。上述各種無創血糖檢測方法各有利弊,其中光譜法因其檢測精度高、成本低、操作方便等優點,已成為最具有應用前景的無創血糖檢測技術之一。

應用于無創血糖檢測的光譜法有很多種,如近紅外光譜法[5-6]、中紅外光譜法[7]、拉曼光譜法[8]、光學相干斷層成像法[9]以及溫度調制局部反射法[10]等。其中,由于近紅外光譜法具有精度高、成本低、效率高、污染小等優點,因此被廣泛應用于無創血糖檢測的研究中。

1 方法研究

1.1 原理

1.1.1 基于近紅外光光譜法的無創血糖檢測方法

在基于近紅外光譜法的無創血糖實際檢測中,根據接收近紅外光譜信號方式的不同可分為透射式和漫反射式兩種。在課題組的前期研究中發現,當人體組織超過一定厚度時,近紅外光難以穿透人體組織,這就使得近紅外透射光十分微弱,難以得到有效的血糖信息[22]。

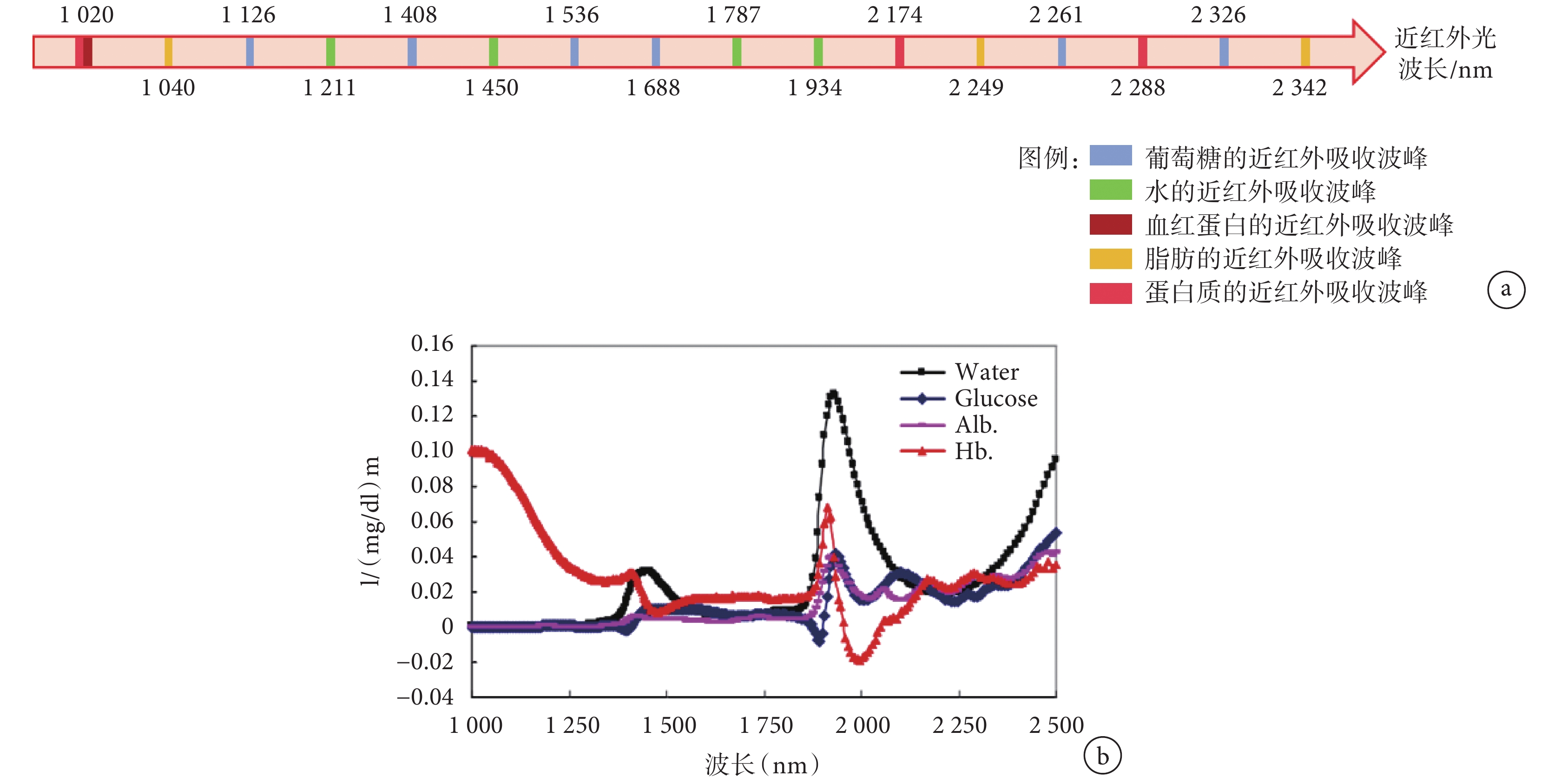

由于人體血液中不止有葡萄糖會吸收近紅外光,水分子以及其他成分也會對其有較大的吸收,從而造成基于近紅外光的無創血糖檢測會存在較大的噪聲干擾,影響檢測精度。但是不同成分對近紅外光不同波長的吸收峰不同,因此,本文考慮血液成分的近紅外吸收峰特性,采用了雙波長近紅外光,選擇葡萄糖分子吸收較強而其他成分吸收較弱的一路固定波長的近紅外光作為測量光源,其漫反射光譜信息中攜帶有較為豐富的葡萄糖濃度信息,用于檢測葡萄糖濃度[23];選擇葡萄糖分子吸收較弱而其他成分吸收較強的一路固定波長的近紅外光作為參考光源,用以去除環境噪聲即水分子對葡萄糖濃度檢測的影響[24]。

基于圖 1a 所示的血液中各成分的吸收波峰特性及圖 1b 所示的血液中各成分的近紅外吸收光譜[25],結合血液中葡萄糖的近紅外吸收波峰[26-27]以及課題組已有的研究成果[28],考慮到葡萄糖分子的近紅外吸收波長主要集中在 1 500~1 800 nm 的基頻吸收和 1 100~1 400 nm 的二倍頻吸收這兩部分,同時,有學者指出在第一泛音區中的 1 500~1 850 nm 波段對無創血糖檢測的多元線性回歸建模最為有用[10, 29-30],且該波段內水分子的吸收相對較弱,結合市面現有激光源型號,本文選定 λ1 = 1 550 nm 波長近紅外光作為測量光源;由于人體組織中含有大量水分子,且水分子的近紅外吸收波峰主要集中在 1 200~1 470 nm 這一波段,因此,為去除水分子對血糖近紅外吸光度測量的影響,結合市面上現有激光源型號,λ2 = 1 310 nm 近紅外光作為參考光源。

綜上,本文基于課題組已經研制的無創血糖檢測儀樣機結構,利用選定的雙波長,對基于雙波長近紅外光漫反射的無創血糖檢測方法進行研究,并通過實驗驗證方法的有效性。

由于人體血糖濃度不僅與近紅外吸收光譜有關,還與環境因素(如環境溫度、環境濕度)和生理狀態(如收縮壓、舒張壓、脈率、體溫等)息息相關。但在這些變量中,某些變量可能對血糖濃度影響很小,而某些變量之間可能具有較大的相關性,因此,本文引入敏感度分析(sensitivity analysis,SA)以選取重要變量,排除冗余變量。同時,為了更好地擬合這些變量與血糖濃度之間的非線性關系,本文基于帶有外部輸入的非線性自回歸神經網絡(nonlinear auto regressive model with exogenous input,NARX),提出一種結構簡單、測量準確、魯棒性好的 SA-NARX 無創血糖檢測模型。

1.1.2 BP 神經網絡

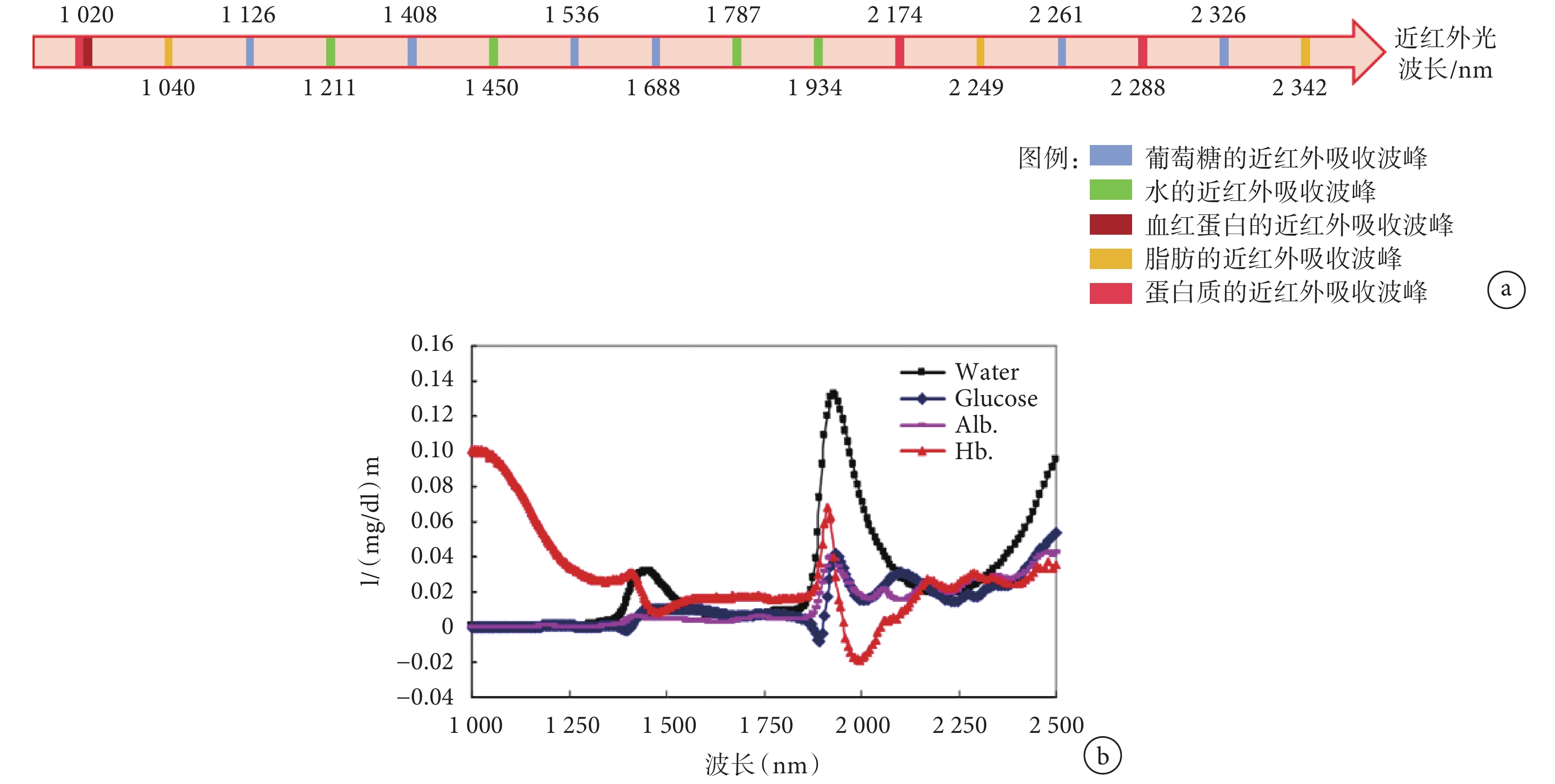

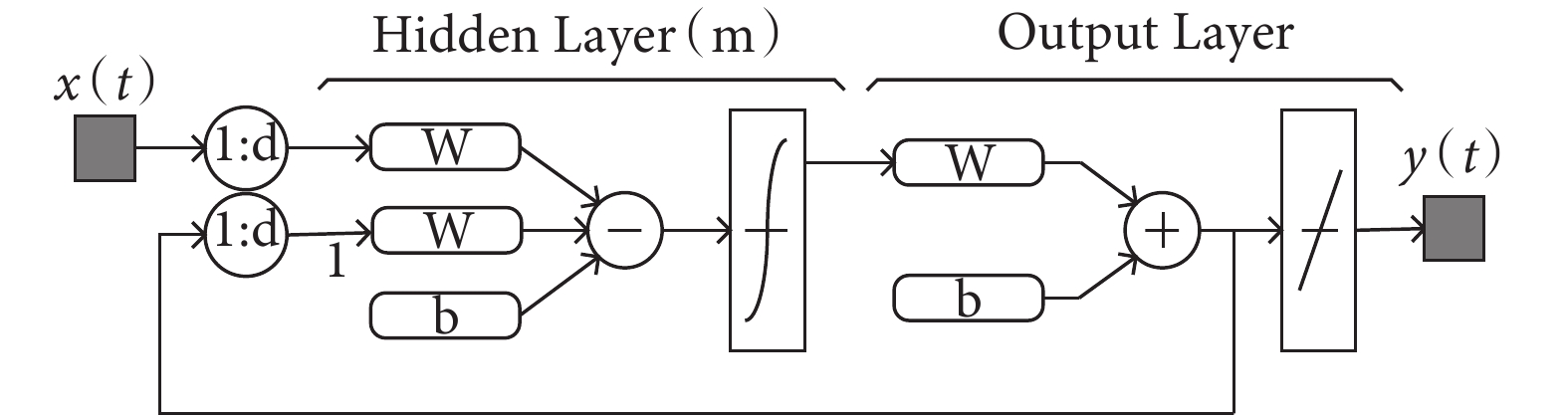

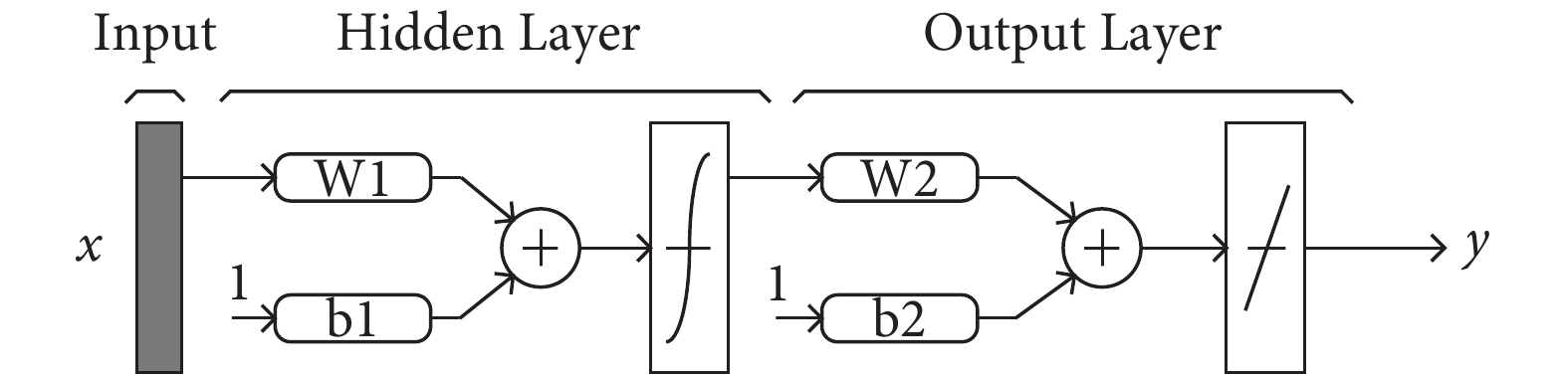

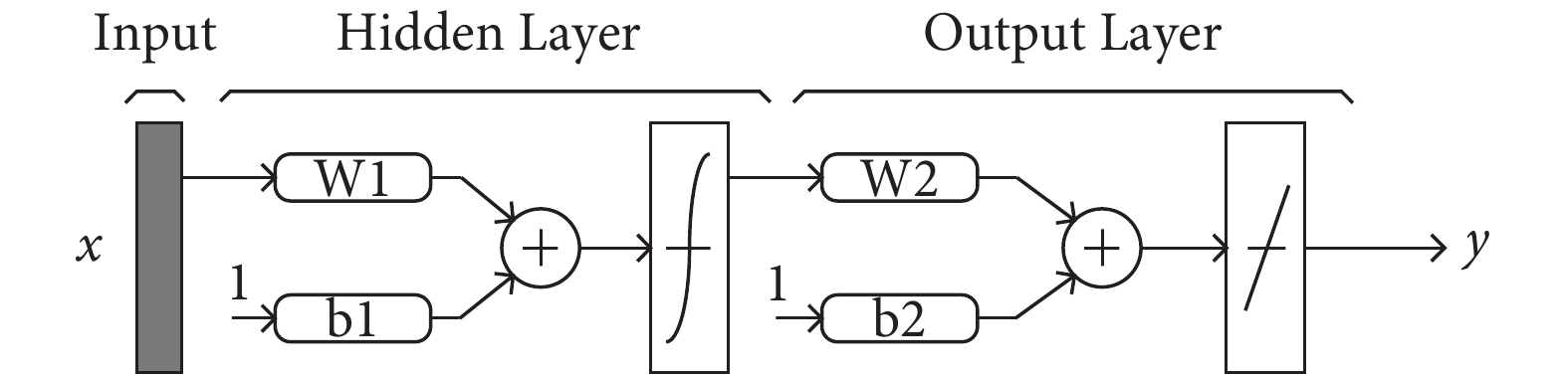

人工神經網絡(artificial neural networks,ANN)是一種有效的回歸工具[31],不僅可以擬合線性關系,還具有良好的非線性關系刻畫能力。BP 神經網絡(back propagation neural network,BPNN)是前饋神經網絡的一種,廣泛應用于工程建模問題中。其典型的拓撲結構如圖 2 所示,由輸入層、隱含層和輸出層組成,圖中 W 為網絡連接權重,b 為閾值。其學習過程是一個迭代的過程,輸出層的誤差變化值由輸出層傳遞到隱含層再到輸入層,每次迭代過程中根據一定的學習規則修改各個神經元之間的權重系數[32]。針對三層神經網絡,Kolmogorov 給出了輸入層神經元個數和隱含層神經元個數之間的關系:

圖2

人工神經網絡拓撲結構

Figure2.

Artificial neural network topology

圖2

人工神經網絡拓撲結構

Figure2.

Artificial neural network topology

|

1.1.3 敏感度分析方法

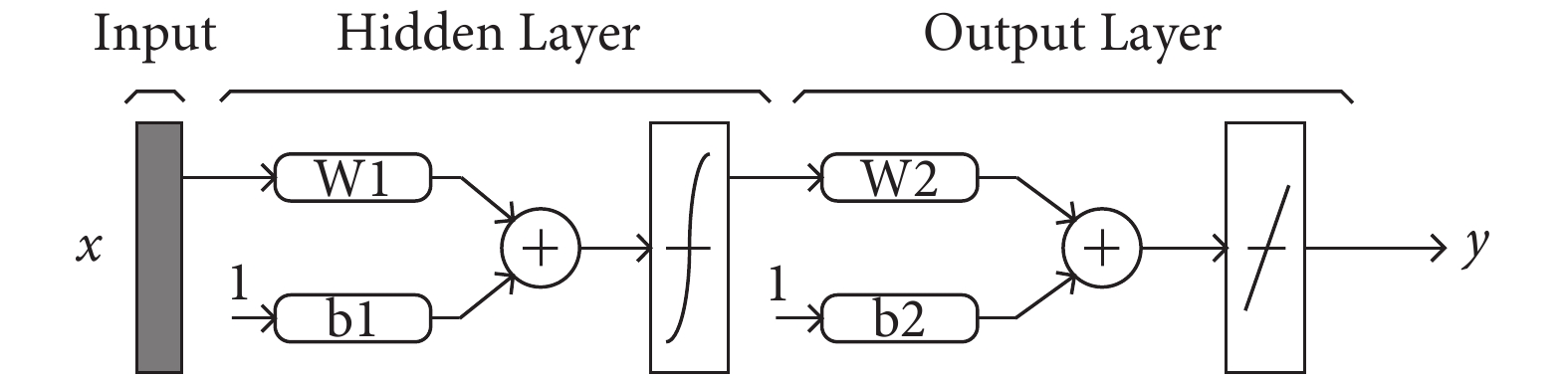

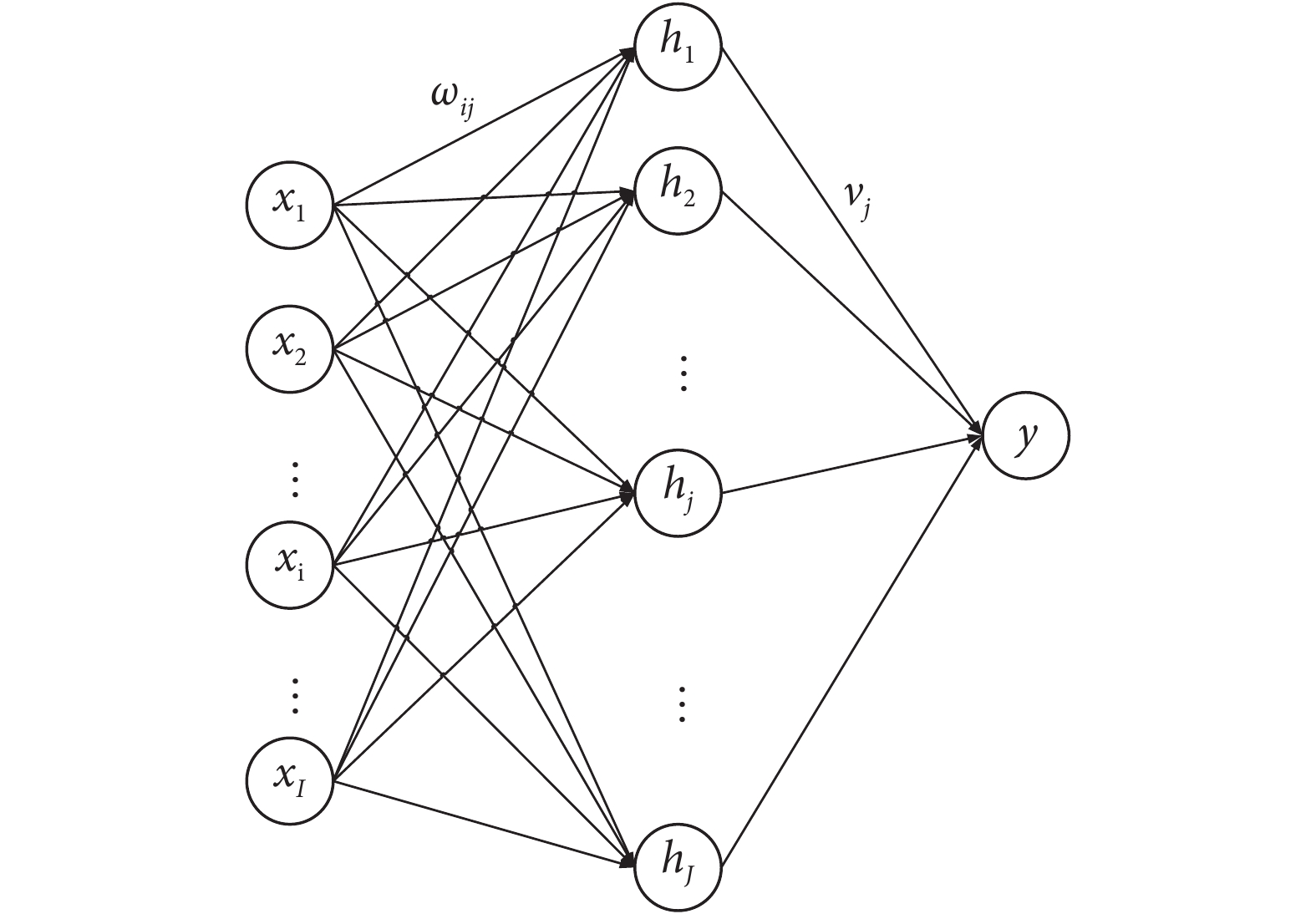

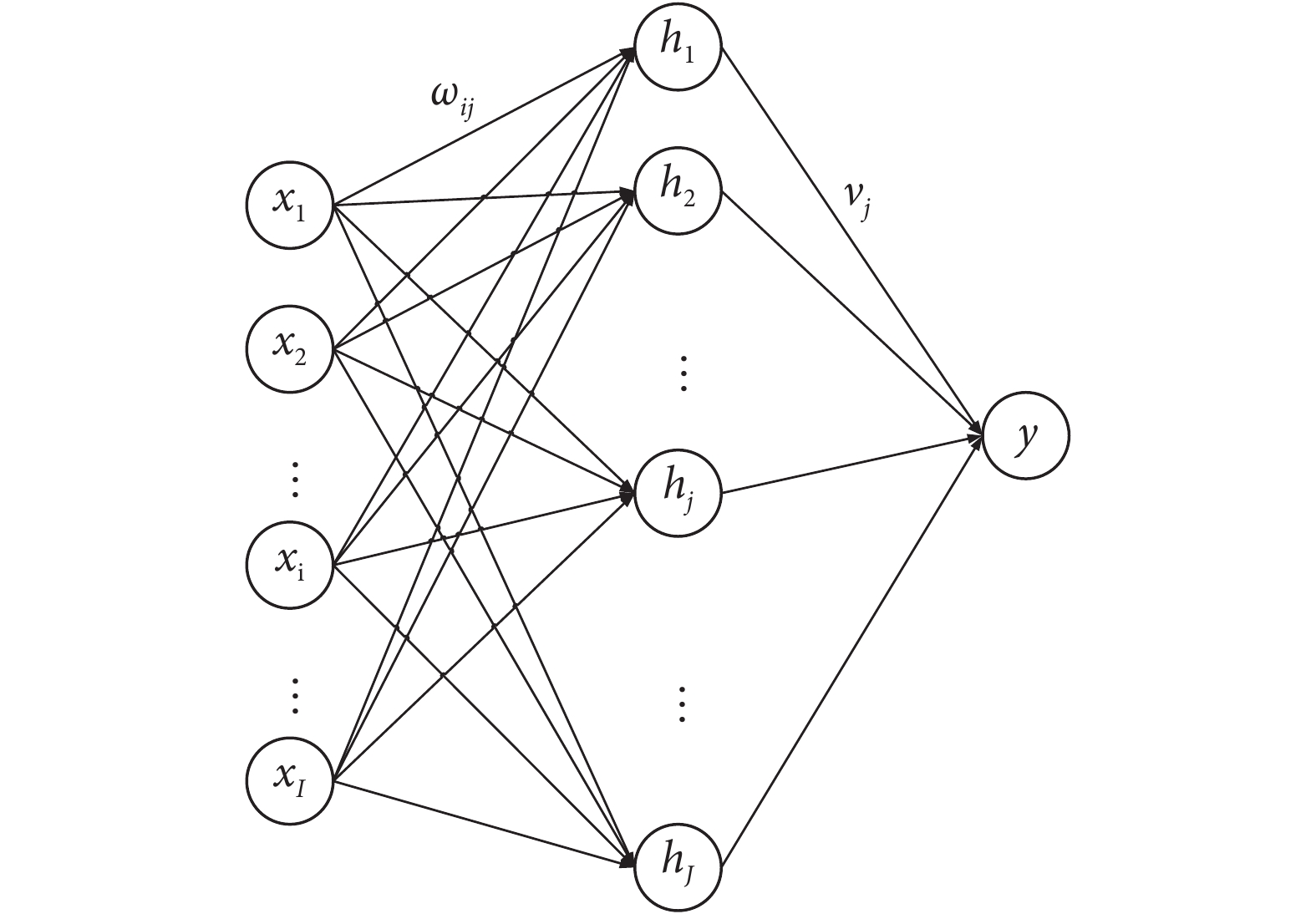

敏感度分析方法是基于一個訓練良好的 BP 神經網絡,通過計算網絡輸出對于每個輸入的偏導數來衡量各個輸入變量的重要性[33]。在此僅考慮具有單隱含層、單輸出神經元的 BP 神經網絡,如圖 3 所示。 為輸入層,

為輸入層, 為隱含層,Y 為輸出,

為隱含層,Y 為輸出, 、

、 分別為輸入層和隱含層神經元的個數。

分別為輸入層和隱含層神經元的個數。

圖3

具有單隱含層單個輸出神經元的 BP 神經網絡

Figure3.

Back propagation neural network with single implicit layer single output neuron

圖3

具有單隱含層單個輸出神經元的 BP 神經網絡

Figure3.

Back propagation neural network with single implicit layer single output neuron

網絡輸出 y 對于第 i 個輸入的敏感度為:

'/> '/> |

其中  和

和  分別為輸出層和隱含層的激活函數在相應激活函數值處的偏導數。

分別為輸出層和隱含層的激活函數在相應激活函數值處的偏導數。

對于一個樣本 n,其敏感度值向量

為:

為:

'/> '/> |

其中  、

、 為權重系數矩陣,

為權重系數矩陣, 為對角陣:

為對角陣:

'/> '/> |

對于整個訓練數據集,平均敏感度值向量為:

|

通過計算每個輸入變量的平均敏感度值來衡量各個輸入變量的重要程度,然后對其進行降序排列:

'/> '/> |

其中, 是輸入變量排序后的序號,計算以下比值:

是輸入變量排序后的序號,計算以下比值:

'/> '/> |

若以下關系式成立,則第  個輸入變量將被篩除,從而在保證輸入變量信息損失最小化的同時減少模型輸入變量的個數,降低模型的復雜度。

個輸入變量將被篩除,從而在保證輸入變量信息損失最小化的同時減少模型輸入變量的個數,降低模型的復雜度。

'/> '/> |

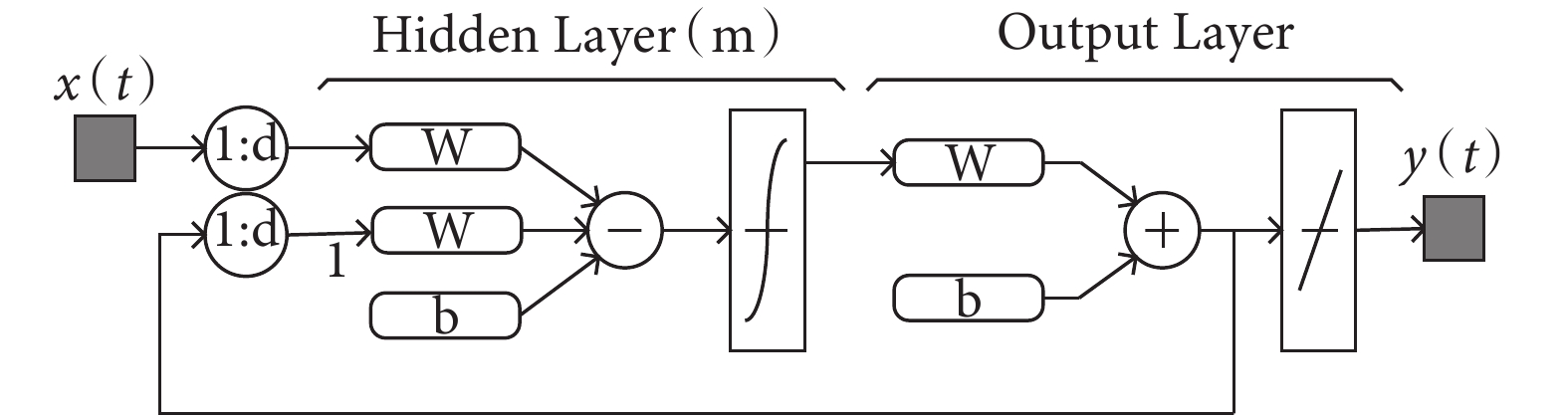

1.1.4 帶有外部輸入的非線性自回歸神經網絡

NARX 是一種具有外部輸入的動態神經網絡,具有記憶功能[34]。NARX 網絡的輸出與當前輸入及過去的輸出有關。NARX 模型不僅具備時間序列的模擬功能,還能夠較好地刻畫非線性關系,因此能夠對非平穩、非線性序列具有較好的預測功能。NARX 模型的定義如下:

|

其中, 為過去的輸出時間系列,由

為過去的輸出時間系列,由  通過延時產生;

通過延時產生; 為多維輸入時間序列,由

為多維輸入時間序列,由  通過延時產生;映射

通過延時產生;映射  表示非線性過程;

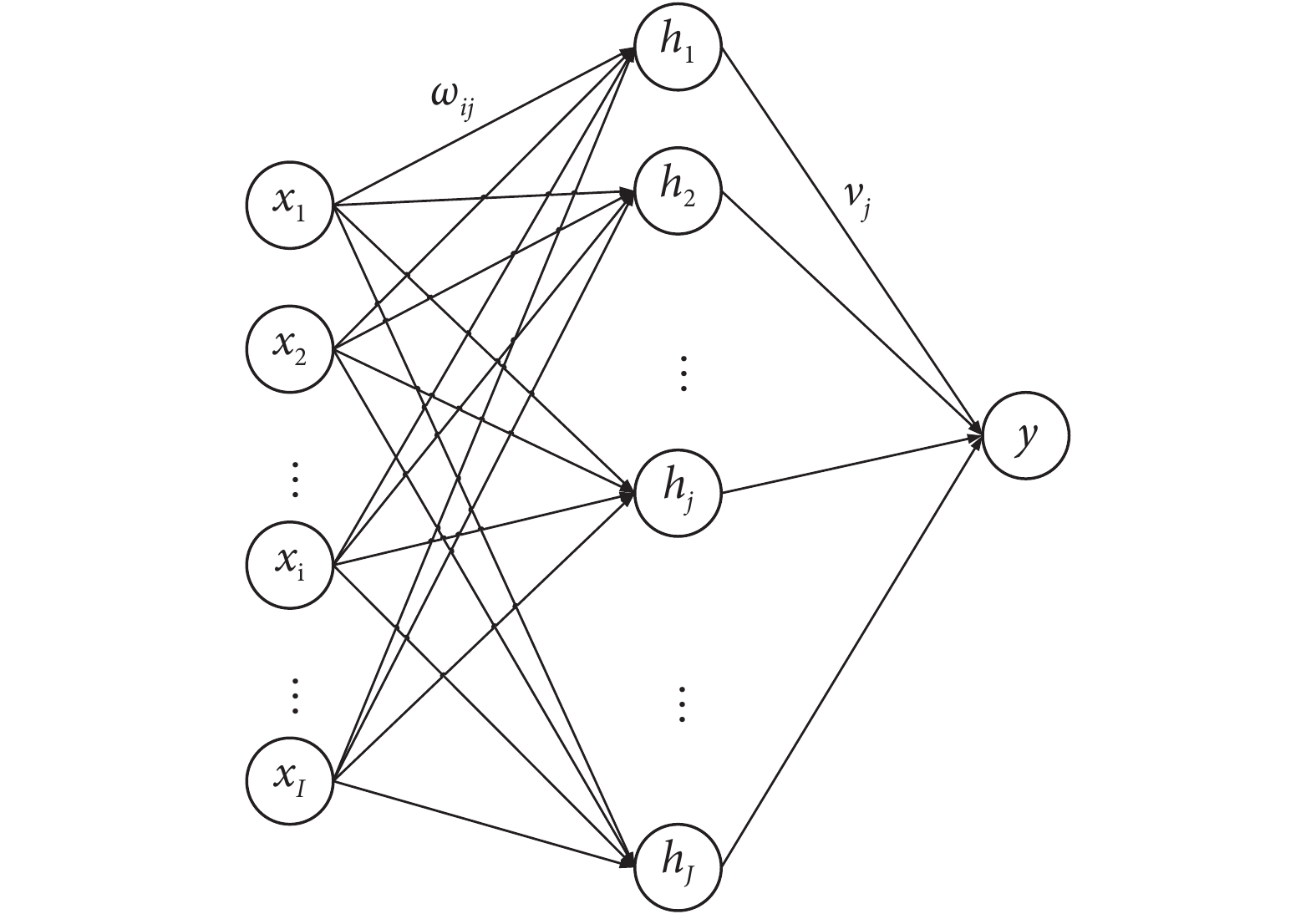

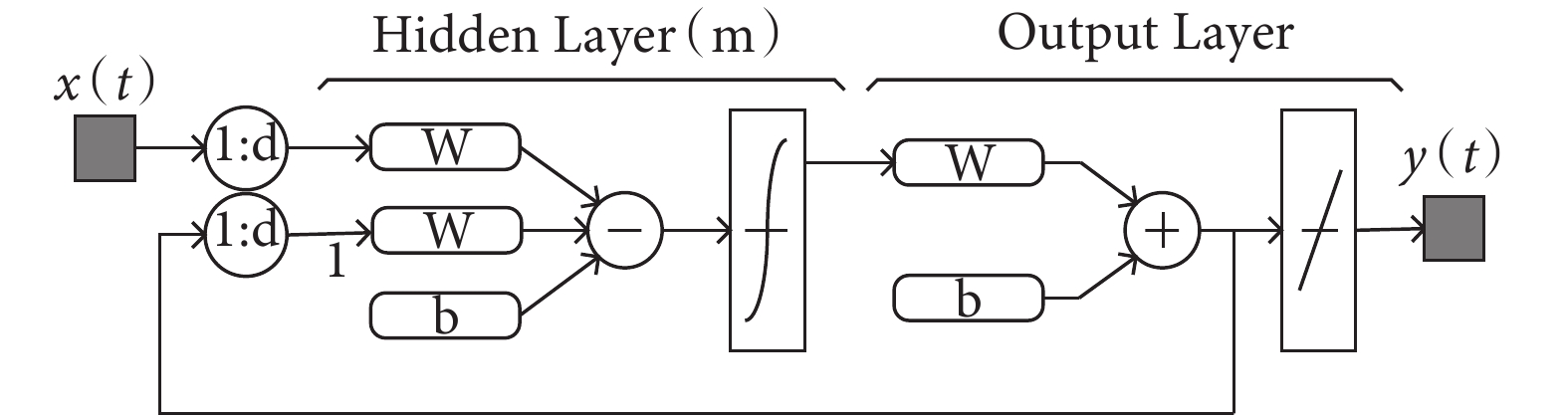

表示非線性過程; 為最大延遲階數。NARX 模型的拓撲結構如圖 4 所示,圖中參數 m 為隱含層神經元個數,W 為網絡連接權重,b 為閾值。

為最大延遲階數。NARX 模型的拓撲結構如圖 4 所示,圖中參數 m 為隱含層神經元個數,W 為網絡連接權重,b 為閾值。

圖4

NARX 模型的拓撲結構

Figure4.

Topology of the NARX model

圖4

NARX 模型的拓撲結構

Figure4.

Topology of the NARX model

1.2 基于 SA-NARX 的無創血糖檢測模型

為構建具有簡單結構以及較高準確性和魯棒性的無創血糖檢測模型,本文采用敏感度分析方法來篩選出 NARX 模型相對重要的輸入變量,算法具體步驟如下:

(1)首先,建立全變量 BP 網絡,即 7 個變量(環境溫度、環境濕度、收縮壓、舒張壓、脈率、體溫、近紅外吸光度)全部作為輸入變量,其中,近紅外吸光度  的計算公式如式(10)所示:

的計算公式如式(10)所示:

|

其中, 表示 1 550 nm 波長近紅外光對應的吸光度,

表示 1 550 nm 波長近紅外光對應的吸光度, 表示 1 310 nm 波長近紅外光對應的吸光度。網絡結構共包含三層:輸入層、輸出層和一個隱含層。輸入神經元個數對應輸入變量的個數為 7;輸出神經元個數為 1,對應血糖濃度預測值;隱含層神經元個數根據式(1)確定為 15。采用 Levenberg-Marquardt 算法對網絡進行訓練,該算法通過執行時修改參數結合高斯-牛頓算法以及梯度下降法的優點,改善了高斯-牛頓算法在反矩陣不存在或者初始值離局部極小值太遠情況下的不足。將全部的樣本根據血糖濃度參考值隨機選取出 80% 作為訓練集,其中 60% 在訓練過程中作為訓練集,20% 在訓練過程中作為驗證集。剩下的 20% 作為測試集對訓練后的模型進行評價。

表示 1 310 nm 波長近紅外光對應的吸光度。網絡結構共包含三層:輸入層、輸出層和一個隱含層。輸入神經元個數對應輸入變量的個數為 7;輸出神經元個數為 1,對應血糖濃度預測值;隱含層神經元個數根據式(1)確定為 15。采用 Levenberg-Marquardt 算法對網絡進行訓練,該算法通過執行時修改參數結合高斯-牛頓算法以及梯度下降法的優點,改善了高斯-牛頓算法在反矩陣不存在或者初始值離局部極小值太遠情況下的不足。將全部的樣本根據血糖濃度參考值隨機選取出 80% 作為訓練集,其中 60% 在訓練過程中作為訓練集,20% 在訓練過程中作為驗證集。剩下的 20% 作為測試集對訓練后的模型進行評價。

(2)在訓練好的 BP 網絡的基礎上進行敏感度分析。全部的樣本用于敏感度分析,根據分析結果來排除不重要的變量,直到沒有變量可以排除為止,即不滿足式(8)時,可認為各變量均對血糖濃度影響比較明顯,保留下來的變量即為對血糖濃度影響明顯的重要變量。本文最終保留收縮壓、脈率、體溫和 1 550 nm/1 310 nm 近紅外吸光度這四個變量作為無創血糖檢測模型的輸入參數。

(3)由篩選后的變量建立新的輸入矩陣,建立 NARX 模型。考慮到臨床應用場景,對于每個用戶,要保證較好的預測準確性的前提下盡可能地減少指尖采血的次數,故確定延遲階數 d=2。同樣根據式(1)確定隱層神經元的個數。采用 Levenberg-Marquardt 算法對網絡進行訓練。

(4)采用 K 折交叉驗證方法對網絡性能進行驗證。該方法將全部的訓練集分為相互獨立且大小相同的 K 組。每次訓練集為 K ? 1 組數據,剩余的 1 組數據作為測試集來測試網絡性能。該操作重復 K 次,直到每組數據都被留下來一次作為驗證集[35-36]。

綜上,本文選定近紅外光譜、收縮壓、脈率、體溫作為輸入參數,建立了基于 SA-NARX 的無創血糖檢測模型。

2 實驗驗證

2.1 實驗平臺

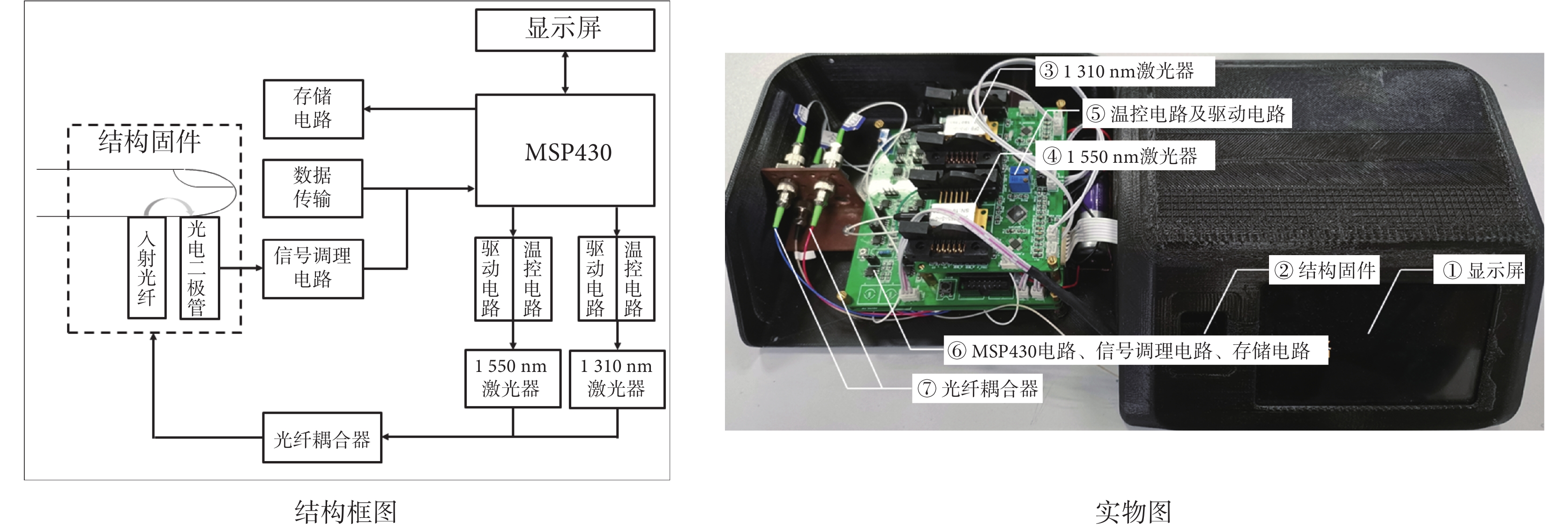

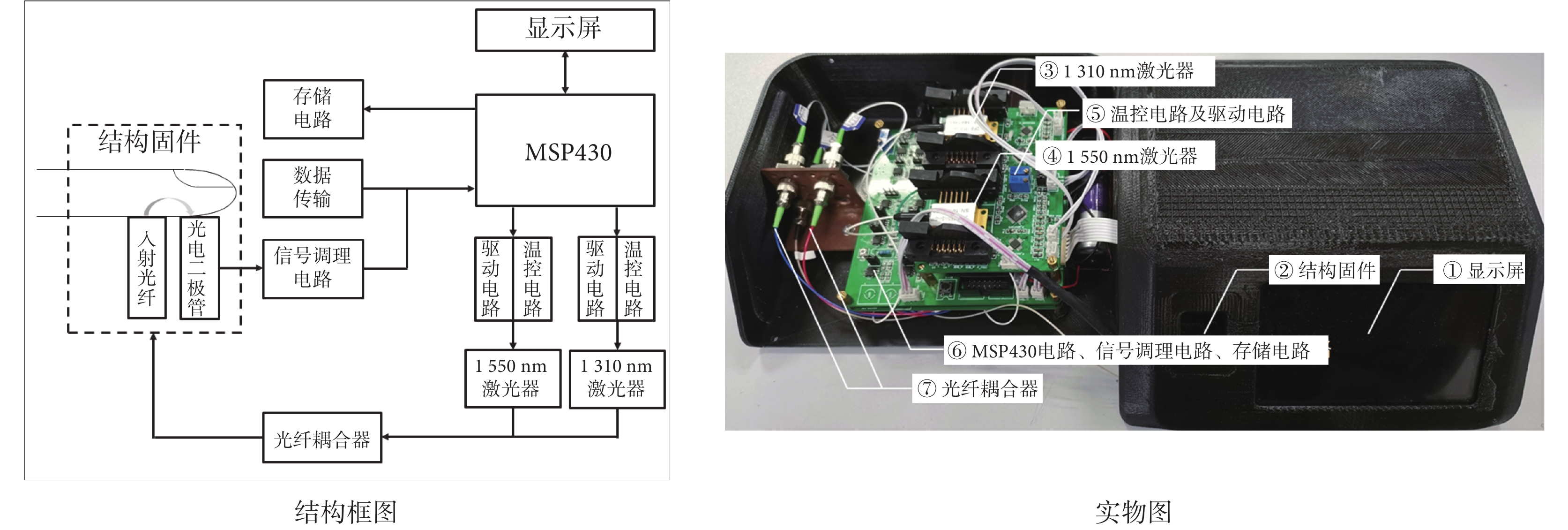

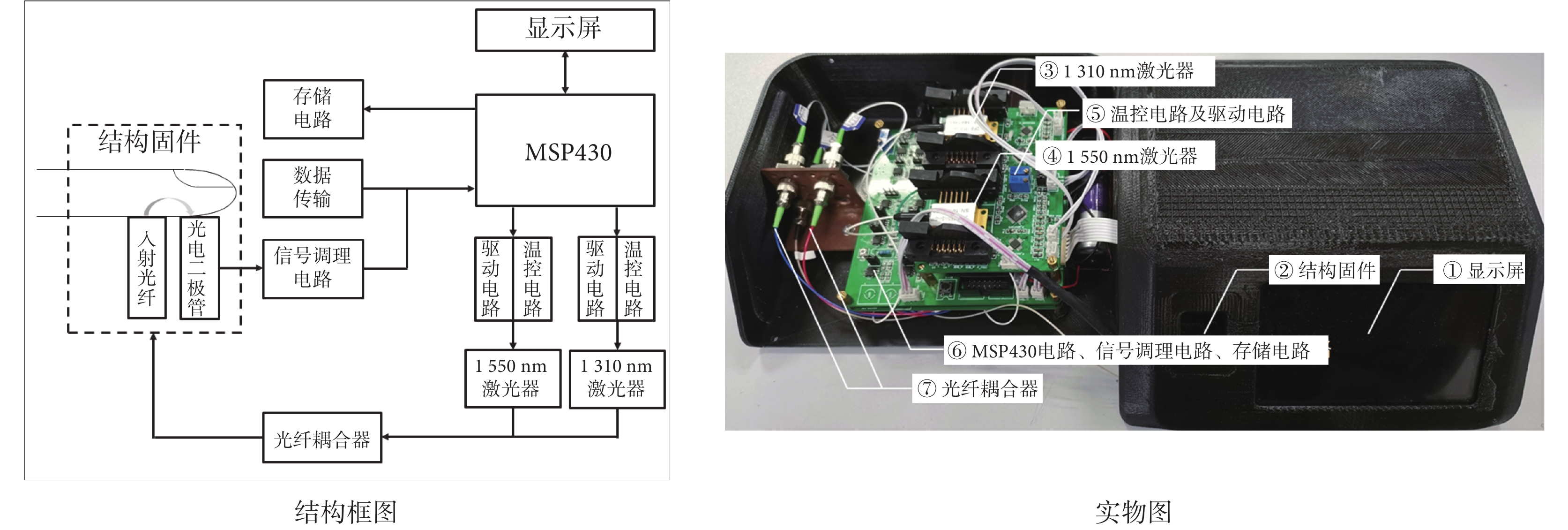

本次實驗是基于課題組已研制的無創血糖檢測儀樣機結構展開的[28]。該樣機主要由三部分構成,包括光路系統、電路系統以及人機交互界面,結構框圖及樣機實物圖如圖 5 所示。

圖5

便攜式無創血糖檢測儀

Figure5.

Portable non-invasive blood glucose detector

圖5

便攜式無創血糖檢測儀

Figure5.

Portable non-invasive blood glucose detector

光路系統主要由五部分組成,包括光源(蝶形激光器)、光電探測器、入射光纖、光纖耦合器以及結構固件。兩個光源分別產生 1 310 nm 和 1 550 nm 兩個固定波長的近紅外光,通過光纖耦合器將兩路近紅外光合二為一,再通過入射光纖傳輸入射光并照射到人體手指指尖;兩個光電探測器分別用于接收入射光照射手指表面產生的 1 550 nm 和 1 310 nm 近紅外漫反射光,并將光信號轉換成電信號;結構固件用于固定入射光纖和光電探測器,并在檢測時固定手指放置位置。

電路系統選用 MSP430F5438 單片機作為主控芯片,并以此為基礎設計光源驅動電路、信號調理電路、電源電路、存儲電路等各模塊。

人機交互界面主要實現用戶信息的建立與查詢,電量檢測,數據的采集、處理、存儲及傳輸,以及血糖趨勢分析等功能。

2.2 實驗

2.2.1 受試對象納入標準及排除標準

納入標準:① 年齡在 20 歲以上、30 歲以下,男女均可;② 身體狀況為健康個體;③ 簽署知情同意書。排除標準:① 有糖尿病史者;② 妊娠或哺乳期婦女及可能暈血者;③ 無法配合一整天的實驗數據采集工作者。

2.2.2 實驗方案

根據受試對象納入標準及排除標準,本次實驗一共征集了 14 名健康志愿者,均為重慶大學在校碩士研究生,其中男性 5 名,女性 9 名,年齡在 22~25 歲之間。該實驗方案經重慶大學生物工程學院審查,確保滿足倫理要求。在實驗開始之前,按倫理要求,均告知了志愿者具體的實驗過程和可能存在的風險,并在征得志愿者同意后進行實驗數據的采集。具體實驗過程如下:

(1)準備工作:開啟樣機,使其處于待機狀態。

(2)數據采集:① 志愿者手消毒;② 利用無創血糖檢測儀采集志愿者的近紅外吸光度;③ 使用歐姆龍 HEM-7210 袖帶式血壓計采集志愿者的收縮壓和脈率,使用華盛昌 DT-8806S 非接觸式紅外額溫計采集志愿者的體溫。

(3)無創血糖計算:將采集到的近紅外吸光度、收縮壓、脈率、體溫這四個參數輸入至 SA-NARX 無創血糖檢測模型,計算出該志愿者的無創血糖測量值。

(4)重復(2)~(3)步三次,取平均值作為該志愿者的無創血糖測量值。

(5)對照實驗:使用強生 ONE TOUCH Ultra Easy 穩豪倍易型血糖儀和強生 ONE TOUCH Ultra 穩豪型血糖試紙采集志愿者的有創血糖參考值。

2.2.3 實驗數據

本次實驗中有 6 名志愿者參與了兩天的數據采集工作,另外 8 名志愿者參與了一天的數據采集工作。從 8:30 志愿者空腹狀態開始進行第一次數據采集,之后按照早餐后 0.5、1.0、1.5 h,午餐前 0.5 h,午餐后 0.5、1.0、1.5 h,晚餐前 0.5,晚餐后 0.5、1.0、1.5 h 的時間點進行全天數據的采集,具體采集結束時間和采集次數因當天志愿者個人情況而異。本次實驗一共采集到 205 組有效樣本數據,其中,每位志愿者的日均采集樣本量為 10.25 組,日均采集樣本量最大值為 15 組,最小值為 8 組,中位數為 8 組。

3 結果

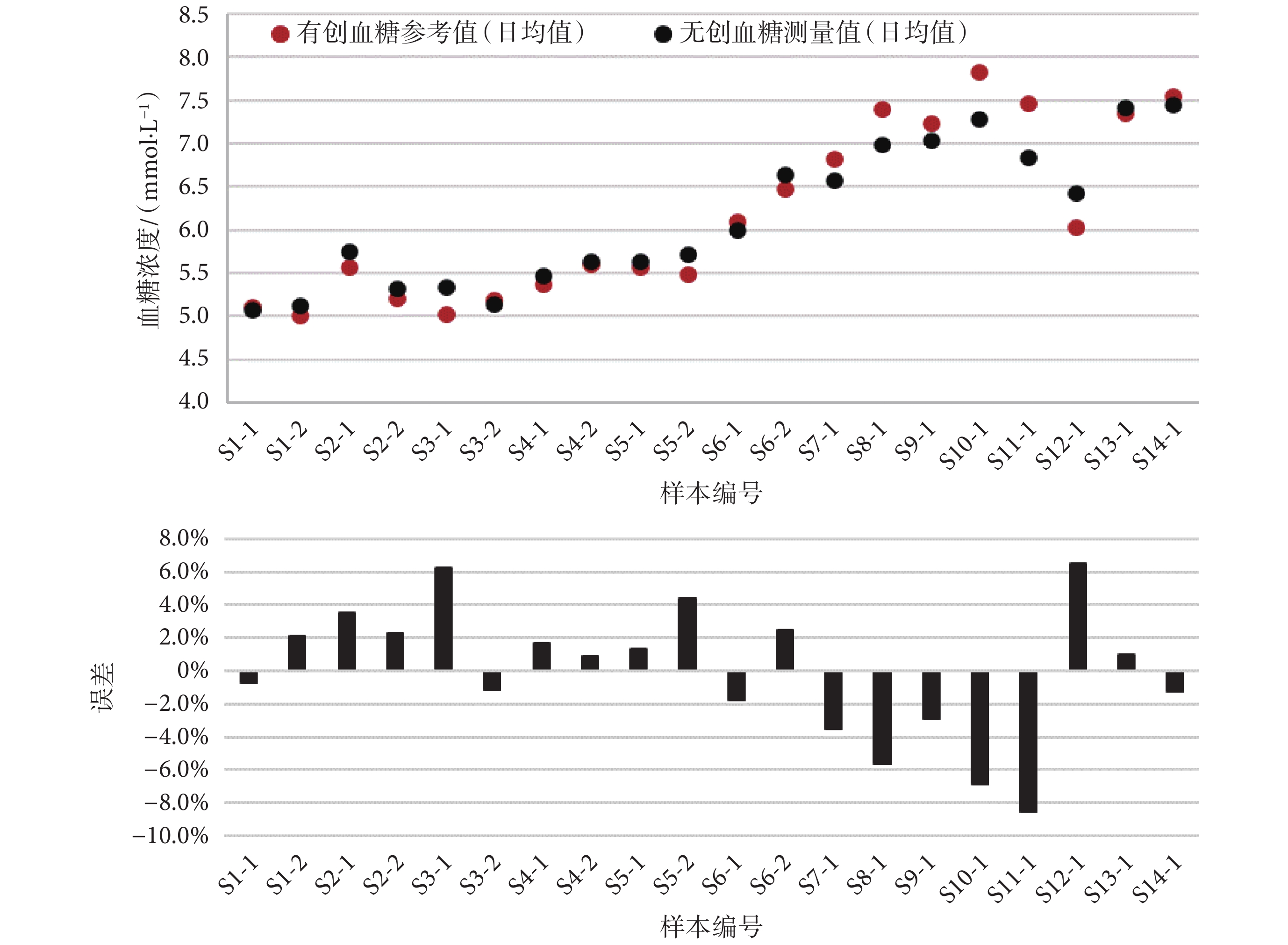

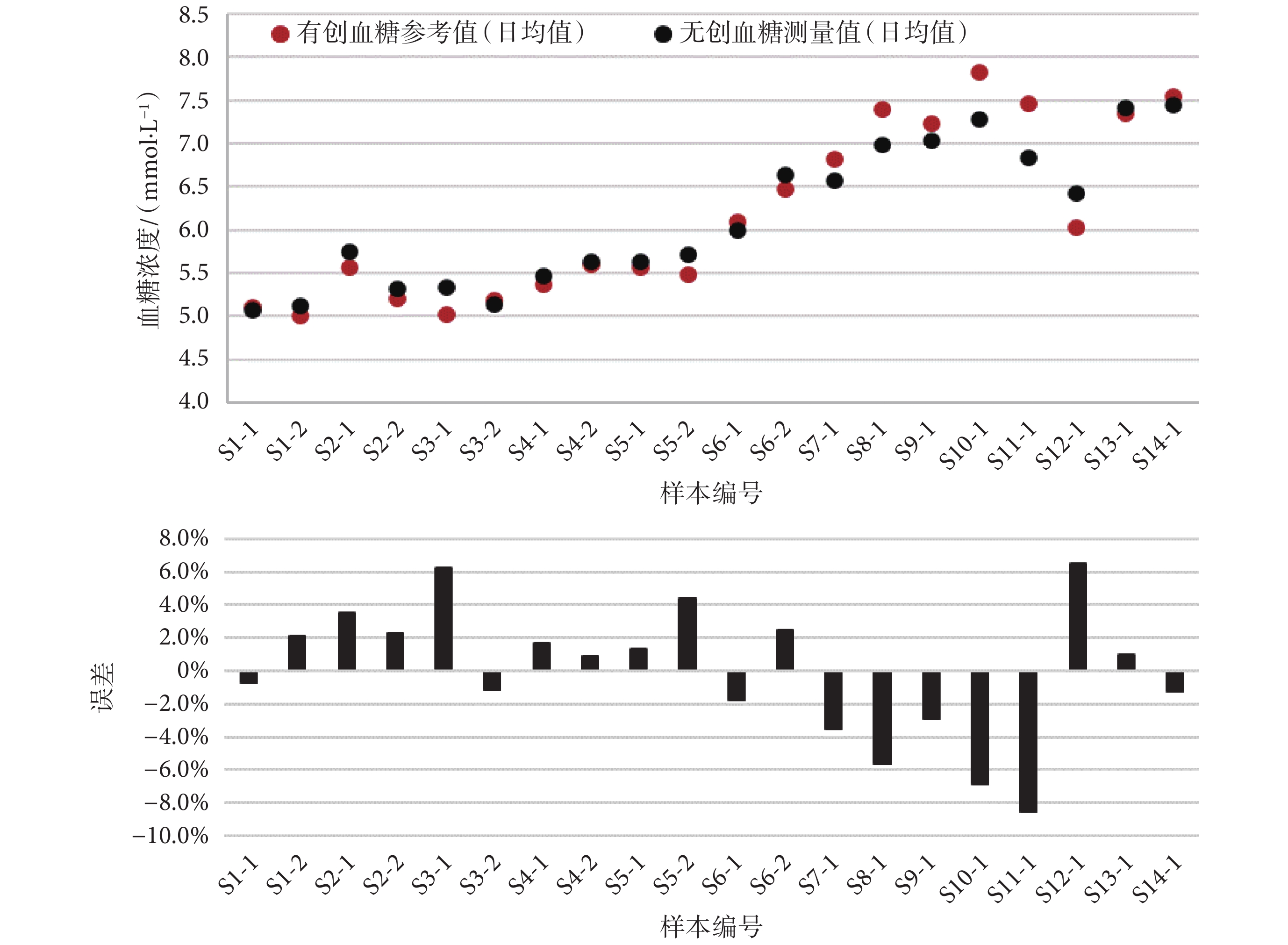

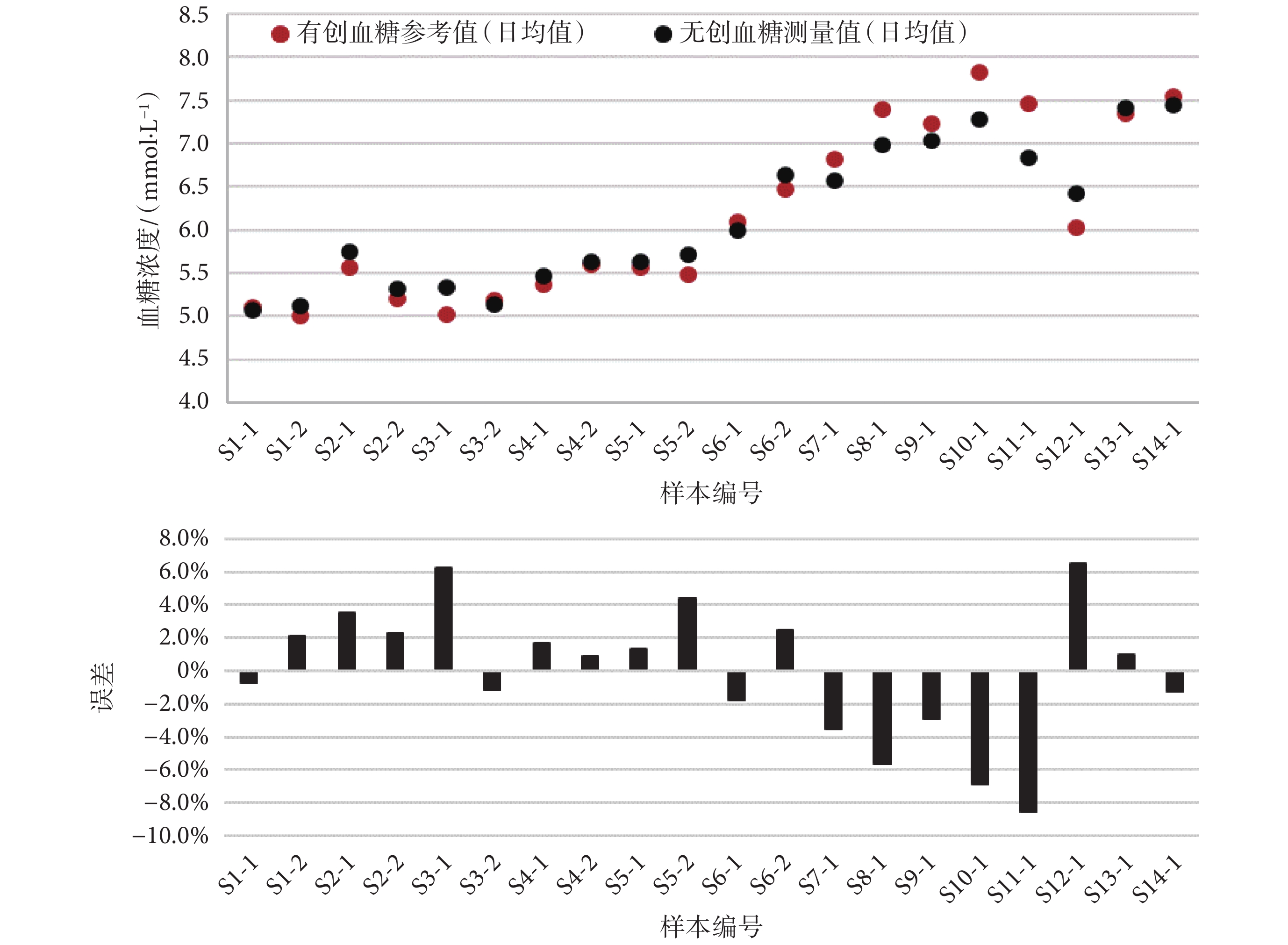

將通過無創血糖檢測儀測量得到的無創血糖測量值以及通過強生血糖儀測量得到的有創血糖參考值進行對比,14 位志愿者的實驗結果如圖 6 所示。其中,每位志愿者的每日實驗結果都包含無創血糖測量值的日均值與有創血糖參考值的日均值之間的對比以及兩者的誤差。

圖6

十四位志愿者的有創血糖參考值(日均值)與無創血糖測量值(日均值)的對比及誤差

Figure6.

Comparison and error of invasive blood glucose reference value (daily average value) and non-invasive blood glucose measurement value (daily average value) of 14 volunteers

圖6

十四位志愿者的有創血糖參考值(日均值)與無創血糖測量值(日均值)的對比及誤差

Figure6.

Comparison and error of invasive blood glucose reference value (daily average value) and non-invasive blood glucose measurement value (daily average value) of 14 volunteers

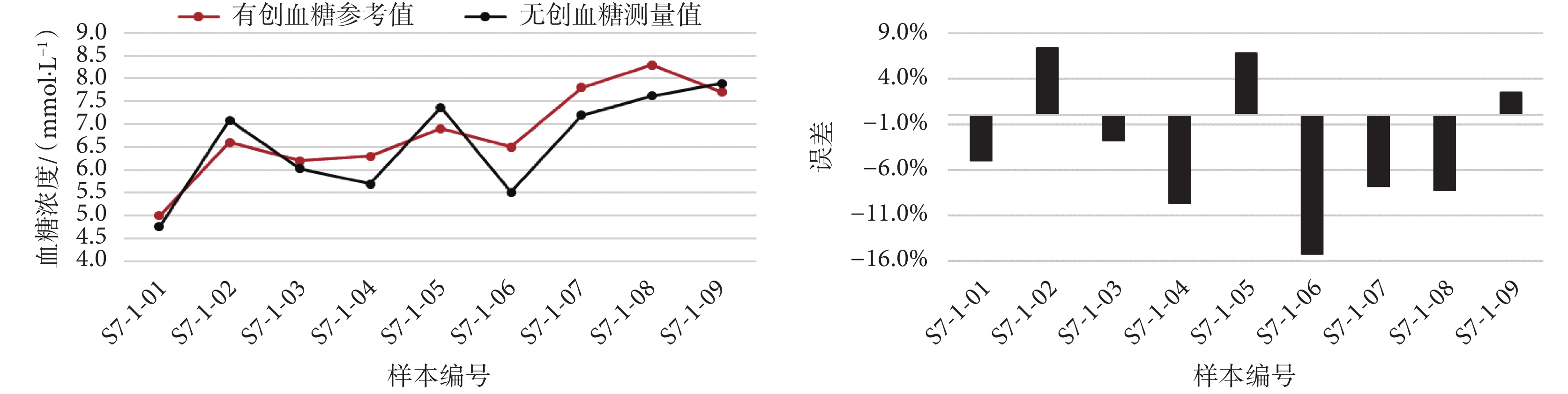

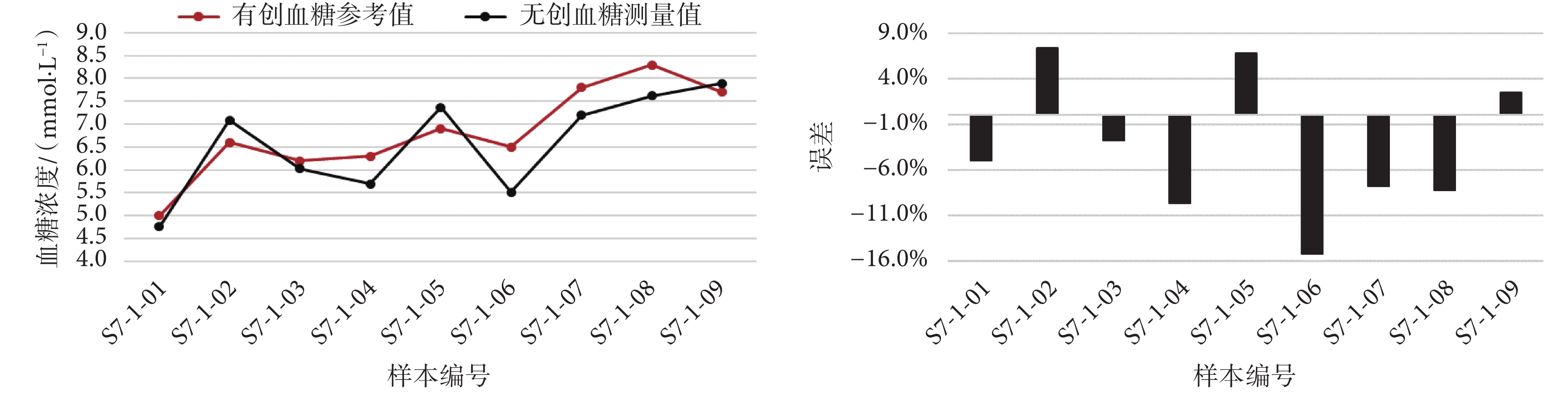

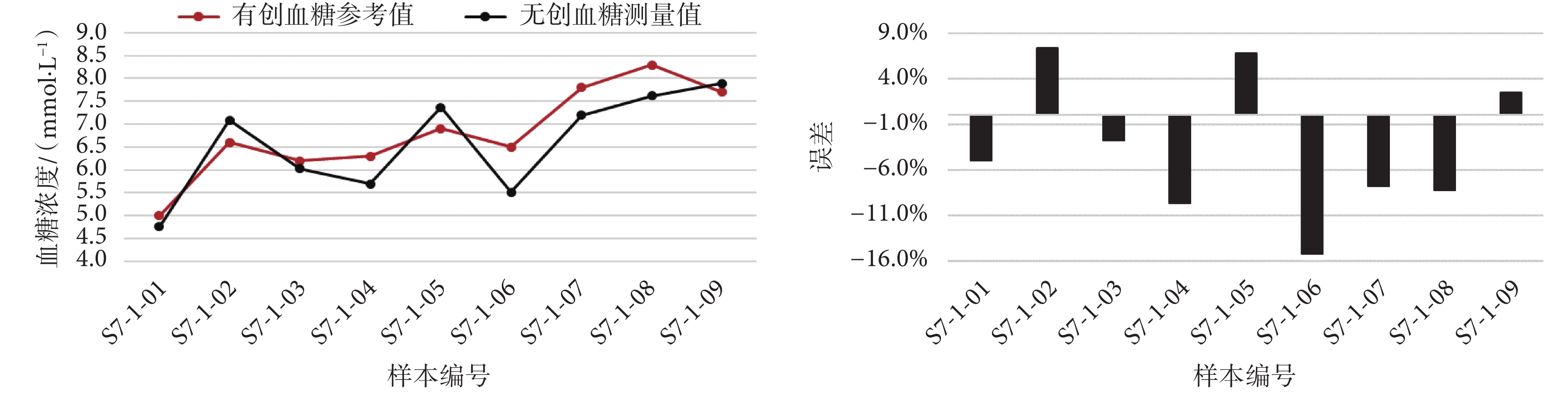

圖 6 中橫軸為樣本編號,例如,Sx-y 表示志愿者 x 在第 y 天的數據均值。由圖 6 可以看出,每位志愿者的測量值(日均值)與參考值(日均值)之間的誤差均在 ± 10% 以內。為了更直觀地觀測本文提出的方法能否很好地學習血糖濃度的波動規律,隨機選取其中一位志愿者一天內的詳細測試結果,如圖 7 所示。

圖7

志愿者 7 的有創血糖參考值與無創血糖測量值的對比及誤差

Figure7.

Comparison and error of invasive blood glucose reference value and non-invasive blood glucose measurement value of volunteer 7

圖7

志愿者 7 的有創血糖參考值與無創血糖測量值的對比及誤差

Figure7.

Comparison and error of invasive blood glucose reference value and non-invasive blood glucose measurement value of volunteer 7

圖 7 中橫軸為樣本編號,例如 Sx-y-z 表示志愿者 x 在第 y 天的第 z 組數據。由圖 7 可以看出,該志愿者一天之內的無創血糖測量值與有創血糖參考值在餐前餐后的變化趨勢上大致相同,大多數測量值都與參考值相接近。但也存在個別數據誤差較大的情況,如 S7-1-06,這與測量過程中的操作規范有一定的關系。

對實驗結果進一步利用下述方法進行分析,判斷本研究方法的可行性。

3.1 均方根誤差

均方根誤差(root mean square error,RMSE)是無創血糖測量值與有創血糖參考值之間偏差的平方和與樣本量之比的平方根,計算公式如下:

|

其中,N 表示樣本量, 表示有創血糖參考值,

表示有創血糖參考值, 表示無創血糖測量值。通常情況下,RMSE 越小表示該無創血糖檢測方法的預測精度越高;反之,則表示該無創血糖檢測方法的預測精度越低。

表示無創血糖測量值。通常情況下,RMSE 越小表示該無創血糖檢測方法的預測精度越高;反之,則表示該無創血糖檢測方法的預測精度越低。

本次在體實驗的 RMSE 經過式(11)的計算為:RMSE = 0.92。課題組前期研究的基于粒子群和人工神經網絡的無創血糖檢測方法的 REMS 值最低為 1.58[37],與之相比,可以看出本文提出的 SA-NARX 無創血糖檢測方法的 RMSE 明顯降低,即預測精度明顯提高。

3.2 相關系數

相關系數(correlation coefficient,CORR)是有創血糖參考值和無創血糖測量值的協方差與其標準差之積的比值,它是反映模型擬合能力的關鍵參數,其計算公式如下:

|

由上式可知,CORR 的取值范圍為[? 1, 1],其中,|CORR|∈(0, 0.4)時,兩變量為低度線性相關,|CORR|∈[0.4, 0.7)時,兩變量為顯著線性相關,|CORR|∈[0.7, 1)時,兩變量為高度線性相關。

本次在體實驗的 CORR 經過式(12)的計算為:CORR = 0.68,因此可以認為本文選取的近紅外吸收光譜等變量與血糖值之間為顯著線性相關。

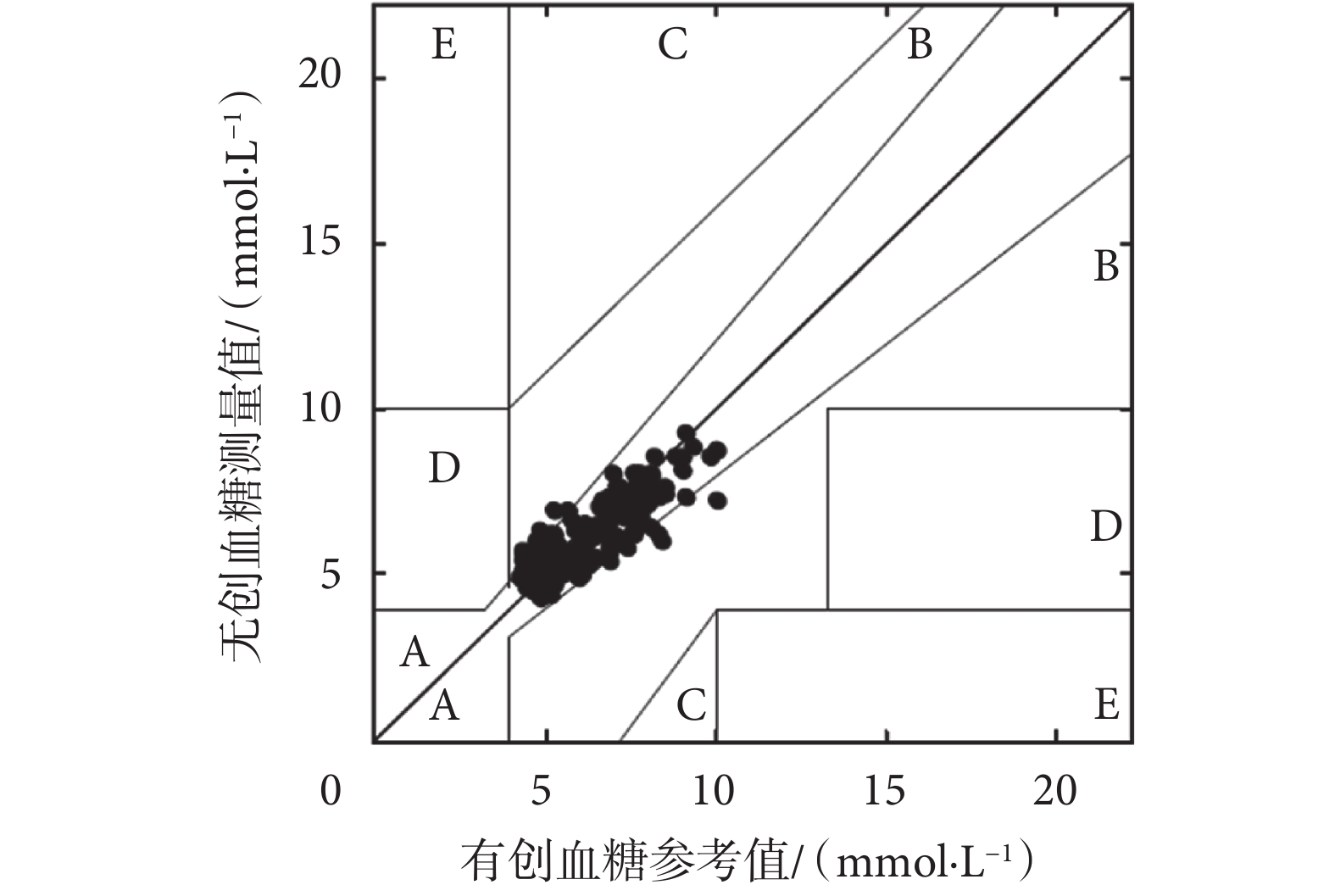

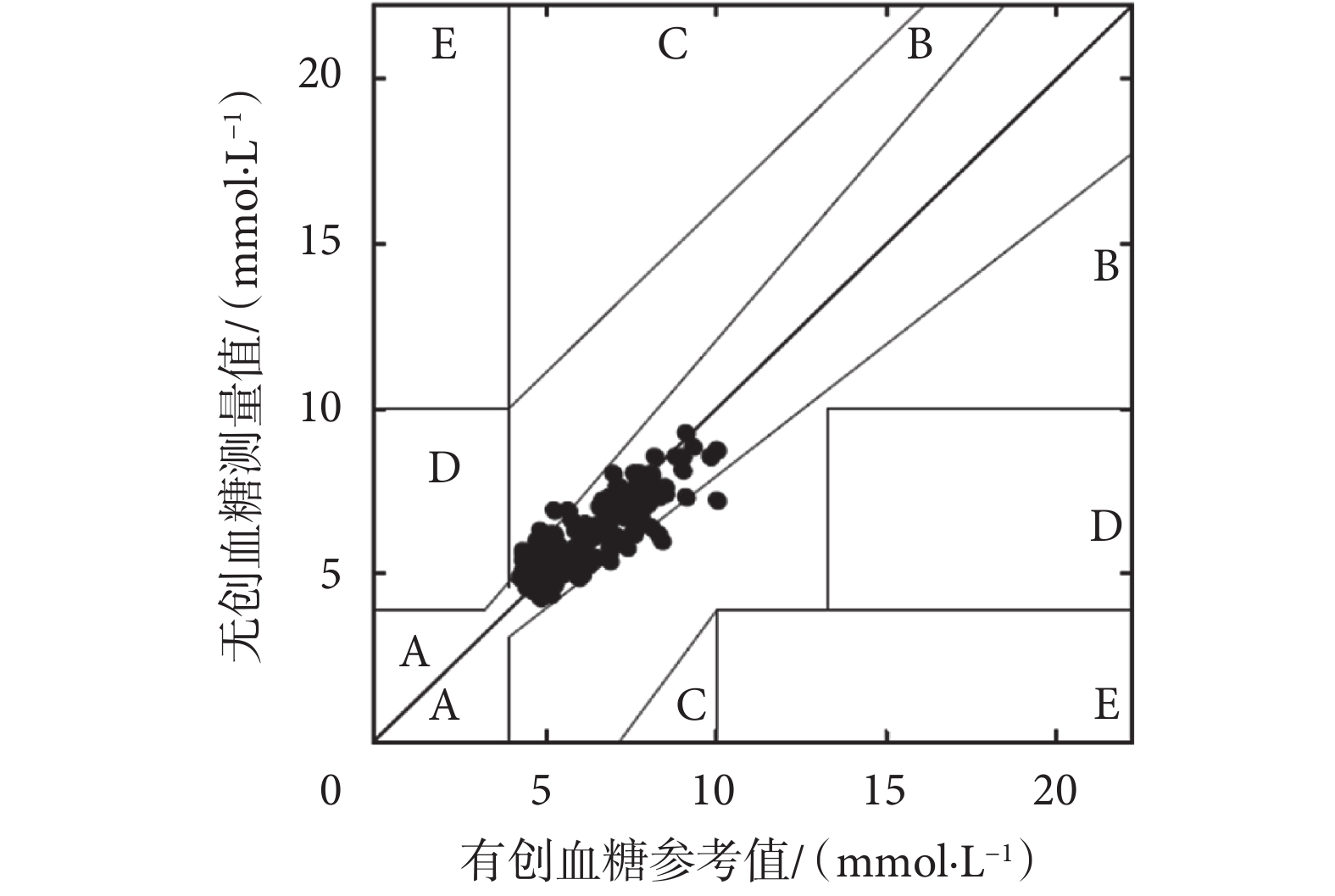

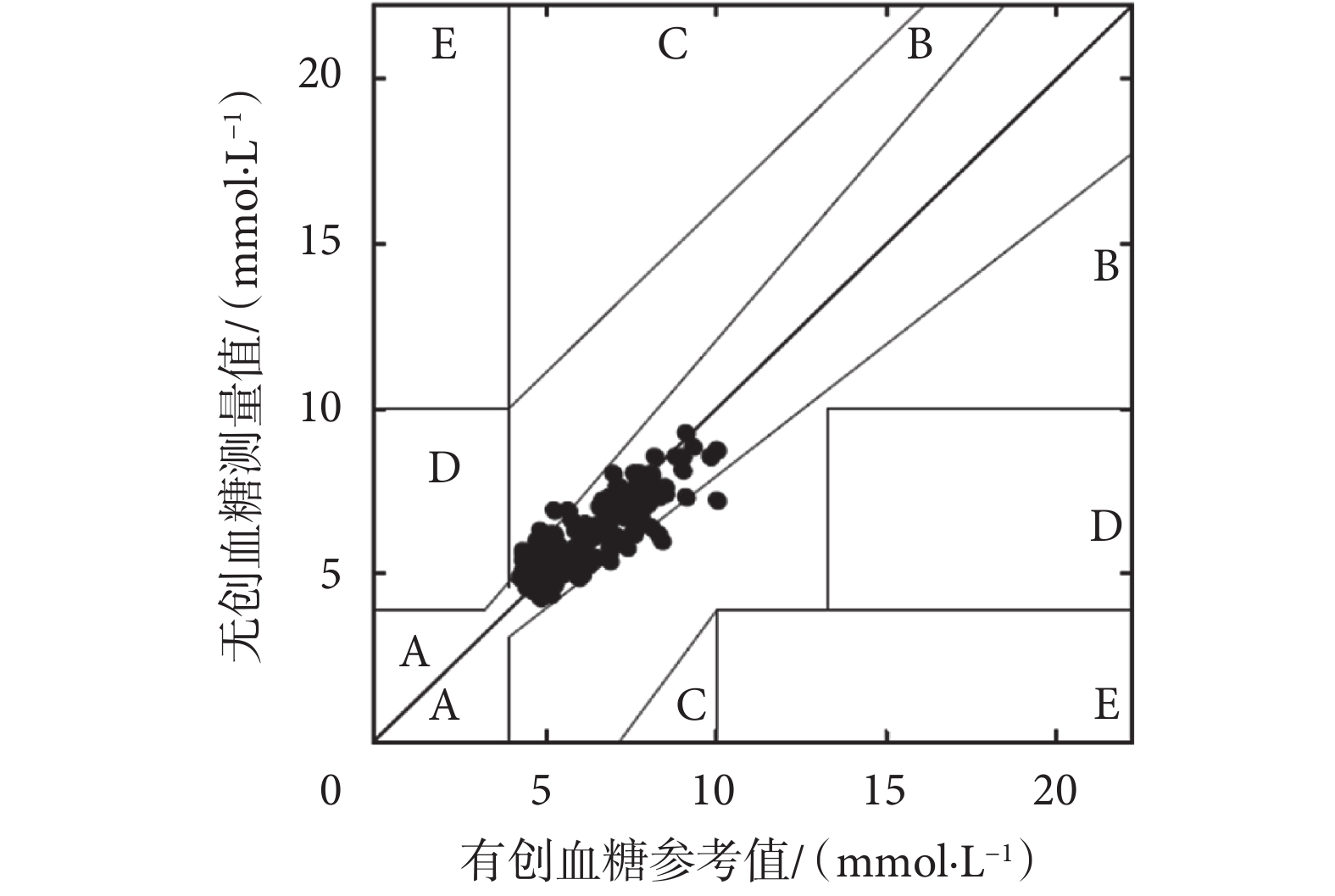

3.3 克拉克誤差網格

為了更直觀地展現無創血糖測量值與有創血糖參考值之間的準確度,本文采用克拉克誤差網格對 14 位志愿者的 205 組數據進行分析。

克拉克誤差網格是評價血糖檢測準確度的“金標準”[38]。根據不同的準確度和臨床診斷要求,克拉克誤差網格可分為五個區域,其中,分布在區域 A 的值表示測量誤差在 0~20% 之間,具有較高的測量精度;分布在區域 B 的值表示測量誤差超過 20%,但只會導致良性臨床決策或無決策,該區域常被稱為良性區域。在臨床上,分布在區域 A 和區域 B 的值是可以接受的,而分布在區域 C、D、E 的點由于存在較大誤差,會導致嚴重的臨床錯誤,因而不能作為臨床的診斷依據[39]。

圖 8 展示了本次在體實驗的克拉克誤差網格分析結果,橫軸代表有創血糖參考值,縱軸代表無創血糖測量值。利用本文設計的無創血糖檢測方法測量得到的血糖值都集中分布在區域 A 和區域 B 內,其中,分布在區域 A 的比重約為 90.27%,分布在區域 B 的比重約為 9.73%,均符合臨床要求。

圖8

克拉克誤差網格分析結果

Figure8.

The results of the Clarke error grid analysis

圖8

克拉克誤差網格分析結果

Figure8.

The results of the Clarke error grid analysis

綜合前文所述的均方根誤差、相關系數以及克拉克誤差網格分析,可以認為本研究實現的無創血糖檢測方法具有比較理想的精度。

4 結論

本文基于課題組前期研制的無創血糖檢測儀結構,設計了一種基于非線性自回歸網絡和雙波長近紅外光漫反射原理的無創血糖檢測方法。本文選擇 1 310 nm 波長的近紅外光作為參考光,用于去除血液中的水分子對血糖濃度檢測的影響,選擇 1 550 nm 波長的近紅外光作為測量光,用于檢測血液中葡萄糖的濃度。基于雙波長檢測數據,研究了基于非線性自回歸神經網絡和雙波長血糖無創檢測的分析方法。

本方法綜合考慮人體組織的散射特性以及血液中各成分的干擾因素,采用敏感度分析方法篩選出了近紅外吸光度、收縮壓、脈率以及體溫這四個與血糖濃度存在較高敏感度的重要變量作為外部輸入,很好地擬合了血糖濃度與上述各變量之間的非線性關系,在提高血糖檢測精度的同時,也提高了檢測效率。此外,本方法也能夠很好地學習血糖濃度的波動規律。

本文通過在體實驗,對 14 名志愿者共計 205 組數據利用本文研究的血糖無創檢測方法得到無創血糖測量值,通過與有創血糖參考值進行均方根誤差、相關系數以及克拉克誤差網格分析,并與課題組前期研究的基于粒子群和人工神經網絡的無創血糖檢測方法進行對比,結果表明本文研究的基于非線性自回歸神經網絡和雙波長無創血糖檢測方法能夠以更高的精度、更簡便的操作方法實現血糖的無創檢測。

但是,該無創血糖檢測方法還存在一定的不足之處:首先,志愿者數量和多樣性還需進一步提高,由于樣本量較少,且實驗數據均來自于血糖正常的志愿者,不能很好地體現個體差異,因此該無創血糖檢測儀及方法針對糖尿病患者的測量精度以及能否克服個體差異仍有待驗證。其次,本文選用的光源為蝶形激光器,成本較高,且具有一定的體積,對于市場推廣以及產品的小型化而言存在一定的困難,因此后續將會從 LED 等低成本、小體積的光源入手,優化設計。上述不足之處也正是本文進一步研究的方向。

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。

引言

目前,糖尿病已經成為全世界最嚴重的公共衛生問題之一。根據國際糖尿病聯盟(International Diabetes Federation,IDF)發布的第 9 版糖尿病概覽(IDF Diabetes Atlas,2019)[1],全球糖尿病患者(20~79 歲)人數已達到 4.63 億人,其中估計有 3.739 億人存在糖耐量受損,而我國更是以 1.164 億的糖尿病患病人數高居榜首。糖尿病會引起一系列并發癥,對心臟、腎臟、血管、眼睛等造成損傷,導致腦動脈硬化、糖尿病性心臟病、腎病、視網膜病變、白內障等[2],若治療不及時,甚至會對患者造成生命危險。2019 年,約有 420 萬人(20~79 歲)死于糖尿病或其并發癥,約占全球總死亡人數的 11.3%[1]。糖尿病已經成為危害人類健康并導致死亡的最主要疾病之一。但能夠徹底根治糖尿病的治療方法尚未被發現,臨床上常常采用血糖檢測與降糖藥物相結合的方法對血糖進行有效控制。

血糖檢測方法可以分為有創和無創兩大類。有創血糖檢測方法包括利用生化分析儀進行的靜脈血檢測法[3]以及利用血糖儀進行的電化學血糖檢測法[4]。雖然有創血糖檢測方法在臨床上應用較多,但會對患者產生創傷,并且存在感染的風險,同時操作復雜,因此不適合用于血糖的日常檢測。無創血糖檢測方法包括光譜法[5-10]、偏振測定法[11]、超聲檢測法[12-14]、熒光檢測法[15-16]、熱譜檢測法、生物電阻抗法[17-18]、電磁傳感法[19]、離子滲透法[20-21]以及體液采集檢測法[22]等。上述各種無創血糖檢測方法各有利弊,其中光譜法因其檢測精度高、成本低、操作方便等優點,已成為最具有應用前景的無創血糖檢測技術之一。

應用于無創血糖檢測的光譜法有很多種,如近紅外光譜法[5-6]、中紅外光譜法[7]、拉曼光譜法[8]、光學相干斷層成像法[9]以及溫度調制局部反射法[10]等。其中,由于近紅外光譜法具有精度高、成本低、效率高、污染小等優點,因此被廣泛應用于無創血糖檢測的研究中。

1 方法研究

1.1 原理

1.1.1 基于近紅外光光譜法的無創血糖檢測方法

在基于近紅外光譜法的無創血糖實際檢測中,根據接收近紅外光譜信號方式的不同可分為透射式和漫反射式兩種。在課題組的前期研究中發現,當人體組織超過一定厚度時,近紅外光難以穿透人體組織,這就使得近紅外透射光十分微弱,難以得到有效的血糖信息[22]。

由于人體血液中不止有葡萄糖會吸收近紅外光,水分子以及其他成分也會對其有較大的吸收,從而造成基于近紅外光的無創血糖檢測會存在較大的噪聲干擾,影響檢測精度。但是不同成分對近紅外光不同波長的吸收峰不同,因此,本文考慮血液成分的近紅外吸收峰特性,采用了雙波長近紅外光,選擇葡萄糖分子吸收較強而其他成分吸收較弱的一路固定波長的近紅外光作為測量光源,其漫反射光譜信息中攜帶有較為豐富的葡萄糖濃度信息,用于檢測葡萄糖濃度[23];選擇葡萄糖分子吸收較弱而其他成分吸收較強的一路固定波長的近紅外光作為參考光源,用以去除環境噪聲即水分子對葡萄糖濃度檢測的影響[24]。

基于圖 1a 所示的血液中各成分的吸收波峰特性及圖 1b 所示的血液中各成分的近紅外吸收光譜[25],結合血液中葡萄糖的近紅外吸收波峰[26-27]以及課題組已有的研究成果[28],考慮到葡萄糖分子的近紅外吸收波長主要集中在 1 500~1 800 nm 的基頻吸收和 1 100~1 400 nm 的二倍頻吸收這兩部分,同時,有學者指出在第一泛音區中的 1 500~1 850 nm 波段對無創血糖檢測的多元線性回歸建模最為有用[10, 29-30],且該波段內水分子的吸收相對較弱,結合市面現有激光源型號,本文選定 λ1 = 1 550 nm 波長近紅外光作為測量光源;由于人體組織中含有大量水分子,且水分子的近紅外吸收波峰主要集中在 1 200~1 470 nm 這一波段,因此,為去除水分子對血糖近紅外吸光度測量的影響,結合市面上現有激光源型號,λ2 = 1 310 nm 近紅外光作為參考光源。

綜上,本文基于課題組已經研制的無創血糖檢測儀樣機結構,利用選定的雙波長,對基于雙波長近紅外光漫反射的無創血糖檢測方法進行研究,并通過實驗驗證方法的有效性。

由于人體血糖濃度不僅與近紅外吸收光譜有關,還與環境因素(如環境溫度、環境濕度)和生理狀態(如收縮壓、舒張壓、脈率、體溫等)息息相關。但在這些變量中,某些變量可能對血糖濃度影響很小,而某些變量之間可能具有較大的相關性,因此,本文引入敏感度分析(sensitivity analysis,SA)以選取重要變量,排除冗余變量。同時,為了更好地擬合這些變量與血糖濃度之間的非線性關系,本文基于帶有外部輸入的非線性自回歸神經網絡(nonlinear auto regressive model with exogenous input,NARX),提出一種結構簡單、測量準確、魯棒性好的 SA-NARX 無創血糖檢測模型。

1.1.2 BP 神經網絡

人工神經網絡(artificial neural networks,ANN)是一種有效的回歸工具[31],不僅可以擬合線性關系,還具有良好的非線性關系刻畫能力。BP 神經網絡(back propagation neural network,BPNN)是前饋神經網絡的一種,廣泛應用于工程建模問題中。其典型的拓撲結構如圖 2 所示,由輸入層、隱含層和輸出層組成,圖中 W 為網絡連接權重,b 為閾值。其學習過程是一個迭代的過程,輸出層的誤差變化值由輸出層傳遞到隱含層再到輸入層,每次迭代過程中根據一定的學習規則修改各個神經元之間的權重系數[32]。針對三層神經網絡,Kolmogorov 給出了輸入層神經元個數和隱含層神經元個數之間的關系:

圖2

人工神經網絡拓撲結構

Figure2.

Artificial neural network topology

圖2

人工神經網絡拓撲結構

Figure2.

Artificial neural network topology

|

1.1.3 敏感度分析方法

敏感度分析方法是基于一個訓練良好的 BP 神經網絡,通過計算網絡輸出對于每個輸入的偏導數來衡量各個輸入變量的重要性[33]。在此僅考慮具有單隱含層、單輸出神經元的 BP 神經網絡,如圖 3 所示。 為輸入層,

為輸入層, 為隱含層,Y 為輸出,

為隱含層,Y 為輸出, 、

、 分別為輸入層和隱含層神經元的個數。

分別為輸入層和隱含層神經元的個數。

圖3

具有單隱含層單個輸出神經元的 BP 神經網絡

Figure3.

Back propagation neural network with single implicit layer single output neuron

圖3

具有單隱含層單個輸出神經元的 BP 神經網絡

Figure3.

Back propagation neural network with single implicit layer single output neuron

網絡輸出 y 對于第 i 個輸入的敏感度為:

'/> '/> |

其中  和

和  分別為輸出層和隱含層的激活函數在相應激活函數值處的偏導數。

分別為輸出層和隱含層的激活函數在相應激活函數值處的偏導數。

對于一個樣本 n,其敏感度值向量

為:

為:

'/> '/> |

其中  、

、 為權重系數矩陣,

為權重系數矩陣, 為對角陣:

為對角陣:

'/> '/> |

對于整個訓練數據集,平均敏感度值向量為:

|

通過計算每個輸入變量的平均敏感度值來衡量各個輸入變量的重要程度,然后對其進行降序排列:

'/> '/> |

其中, 是輸入變量排序后的序號,計算以下比值:

是輸入變量排序后的序號,計算以下比值:

'/> '/> |

若以下關系式成立,則第  個輸入變量將被篩除,從而在保證輸入變量信息損失最小化的同時減少模型輸入變量的個數,降低模型的復雜度。

個輸入變量將被篩除,從而在保證輸入變量信息損失最小化的同時減少模型輸入變量的個數,降低模型的復雜度。

'/> '/> |

1.1.4 帶有外部輸入的非線性自回歸神經網絡

NARX 是一種具有外部輸入的動態神經網絡,具有記憶功能[34]。NARX 網絡的輸出與當前輸入及過去的輸出有關。NARX 模型不僅具備時間序列的模擬功能,還能夠較好地刻畫非線性關系,因此能夠對非平穩、非線性序列具有較好的預測功能。NARX 模型的定義如下:

|

其中, 為過去的輸出時間系列,由

為過去的輸出時間系列,由  通過延時產生;

通過延時產生; 為多維輸入時間序列,由

為多維輸入時間序列,由  通過延時產生;映射

通過延時產生;映射  表示非線性過程;

表示非線性過程; 為最大延遲階數。NARX 模型的拓撲結構如圖 4 所示,圖中參數 m 為隱含層神經元個數,W 為網絡連接權重,b 為閾值。

為最大延遲階數。NARX 模型的拓撲結構如圖 4 所示,圖中參數 m 為隱含層神經元個數,W 為網絡連接權重,b 為閾值。

圖4

NARX 模型的拓撲結構

Figure4.

Topology of the NARX model

圖4

NARX 模型的拓撲結構

Figure4.

Topology of the NARX model

1.2 基于 SA-NARX 的無創血糖檢測模型

為構建具有簡單結構以及較高準確性和魯棒性的無創血糖檢測模型,本文采用敏感度分析方法來篩選出 NARX 模型相對重要的輸入變量,算法具體步驟如下:

(1)首先,建立全變量 BP 網絡,即 7 個變量(環境溫度、環境濕度、收縮壓、舒張壓、脈率、體溫、近紅外吸光度)全部作為輸入變量,其中,近紅外吸光度  的計算公式如式(10)所示:

的計算公式如式(10)所示:

|

其中, 表示 1 550 nm 波長近紅外光對應的吸光度,

表示 1 550 nm 波長近紅外光對應的吸光度, 表示 1 310 nm 波長近紅外光對應的吸光度。網絡結構共包含三層:輸入層、輸出層和一個隱含層。輸入神經元個數對應輸入變量的個數為 7;輸出神經元個數為 1,對應血糖濃度預測值;隱含層神經元個數根據式(1)確定為 15。采用 Levenberg-Marquardt 算法對網絡進行訓練,該算法通過執行時修改參數結合高斯-牛頓算法以及梯度下降法的優點,改善了高斯-牛頓算法在反矩陣不存在或者初始值離局部極小值太遠情況下的不足。將全部的樣本根據血糖濃度參考值隨機選取出 80% 作為訓練集,其中 60% 在訓練過程中作為訓練集,20% 在訓練過程中作為驗證集。剩下的 20% 作為測試集對訓練后的模型進行評價。

表示 1 310 nm 波長近紅外光對應的吸光度。網絡結構共包含三層:輸入層、輸出層和一個隱含層。輸入神經元個數對應輸入變量的個數為 7;輸出神經元個數為 1,對應血糖濃度預測值;隱含層神經元個數根據式(1)確定為 15。采用 Levenberg-Marquardt 算法對網絡進行訓練,該算法通過執行時修改參數結合高斯-牛頓算法以及梯度下降法的優點,改善了高斯-牛頓算法在反矩陣不存在或者初始值離局部極小值太遠情況下的不足。將全部的樣本根據血糖濃度參考值隨機選取出 80% 作為訓練集,其中 60% 在訓練過程中作為訓練集,20% 在訓練過程中作為驗證集。剩下的 20% 作為測試集對訓練后的模型進行評價。

(2)在訓練好的 BP 網絡的基礎上進行敏感度分析。全部的樣本用于敏感度分析,根據分析結果來排除不重要的變量,直到沒有變量可以排除為止,即不滿足式(8)時,可認為各變量均對血糖濃度影響比較明顯,保留下來的變量即為對血糖濃度影響明顯的重要變量。本文最終保留收縮壓、脈率、體溫和 1 550 nm/1 310 nm 近紅外吸光度這四個變量作為無創血糖檢測模型的輸入參數。

(3)由篩選后的變量建立新的輸入矩陣,建立 NARX 模型。考慮到臨床應用場景,對于每個用戶,要保證較好的預測準確性的前提下盡可能地減少指尖采血的次數,故確定延遲階數 d=2。同樣根據式(1)確定隱層神經元的個數。采用 Levenberg-Marquardt 算法對網絡進行訓練。

(4)采用 K 折交叉驗證方法對網絡性能進行驗證。該方法將全部的訓練集分為相互獨立且大小相同的 K 組。每次訓練集為 K ? 1 組數據,剩余的 1 組數據作為測試集來測試網絡性能。該操作重復 K 次,直到每組數據都被留下來一次作為驗證集[35-36]。

綜上,本文選定近紅外光譜、收縮壓、脈率、體溫作為輸入參數,建立了基于 SA-NARX 的無創血糖檢測模型。

2 實驗驗證

2.1 實驗平臺

本次實驗是基于課題組已研制的無創血糖檢測儀樣機結構展開的[28]。該樣機主要由三部分構成,包括光路系統、電路系統以及人機交互界面,結構框圖及樣機實物圖如圖 5 所示。

圖5

便攜式無創血糖檢測儀

Figure5.

Portable non-invasive blood glucose detector

圖5

便攜式無創血糖檢測儀

Figure5.

Portable non-invasive blood glucose detector

光路系統主要由五部分組成,包括光源(蝶形激光器)、光電探測器、入射光纖、光纖耦合器以及結構固件。兩個光源分別產生 1 310 nm 和 1 550 nm 兩個固定波長的近紅外光,通過光纖耦合器將兩路近紅外光合二為一,再通過入射光纖傳輸入射光并照射到人體手指指尖;兩個光電探測器分別用于接收入射光照射手指表面產生的 1 550 nm 和 1 310 nm 近紅外漫反射光,并將光信號轉換成電信號;結構固件用于固定入射光纖和光電探測器,并在檢測時固定手指放置位置。

電路系統選用 MSP430F5438 單片機作為主控芯片,并以此為基礎設計光源驅動電路、信號調理電路、電源電路、存儲電路等各模塊。

人機交互界面主要實現用戶信息的建立與查詢,電量檢測,數據的采集、處理、存儲及傳輸,以及血糖趨勢分析等功能。

2.2 實驗

2.2.1 受試對象納入標準及排除標準

納入標準:① 年齡在 20 歲以上、30 歲以下,男女均可;② 身體狀況為健康個體;③ 簽署知情同意書。排除標準:① 有糖尿病史者;② 妊娠或哺乳期婦女及可能暈血者;③ 無法配合一整天的實驗數據采集工作者。

2.2.2 實驗方案

根據受試對象納入標準及排除標準,本次實驗一共征集了 14 名健康志愿者,均為重慶大學在校碩士研究生,其中男性 5 名,女性 9 名,年齡在 22~25 歲之間。該實驗方案經重慶大學生物工程學院審查,確保滿足倫理要求。在實驗開始之前,按倫理要求,均告知了志愿者具體的實驗過程和可能存在的風險,并在征得志愿者同意后進行實驗數據的采集。具體實驗過程如下:

(1)準備工作:開啟樣機,使其處于待機狀態。

(2)數據采集:① 志愿者手消毒;② 利用無創血糖檢測儀采集志愿者的近紅外吸光度;③ 使用歐姆龍 HEM-7210 袖帶式血壓計采集志愿者的收縮壓和脈率,使用華盛昌 DT-8806S 非接觸式紅外額溫計采集志愿者的體溫。

(3)無創血糖計算:將采集到的近紅外吸光度、收縮壓、脈率、體溫這四個參數輸入至 SA-NARX 無創血糖檢測模型,計算出該志愿者的無創血糖測量值。

(4)重復(2)~(3)步三次,取平均值作為該志愿者的無創血糖測量值。

(5)對照實驗:使用強生 ONE TOUCH Ultra Easy 穩豪倍易型血糖儀和強生 ONE TOUCH Ultra 穩豪型血糖試紙采集志愿者的有創血糖參考值。

2.2.3 實驗數據

本次實驗中有 6 名志愿者參與了兩天的數據采集工作,另外 8 名志愿者參與了一天的數據采集工作。從 8:30 志愿者空腹狀態開始進行第一次數據采集,之后按照早餐后 0.5、1.0、1.5 h,午餐前 0.5 h,午餐后 0.5、1.0、1.5 h,晚餐前 0.5,晚餐后 0.5、1.0、1.5 h 的時間點進行全天數據的采集,具體采集結束時間和采集次數因當天志愿者個人情況而異。本次實驗一共采集到 205 組有效樣本數據,其中,每位志愿者的日均采集樣本量為 10.25 組,日均采集樣本量最大值為 15 組,最小值為 8 組,中位數為 8 組。

3 結果

將通過無創血糖檢測儀測量得到的無創血糖測量值以及通過強生血糖儀測量得到的有創血糖參考值進行對比,14 位志愿者的實驗結果如圖 6 所示。其中,每位志愿者的每日實驗結果都包含無創血糖測量值的日均值與有創血糖參考值的日均值之間的對比以及兩者的誤差。

圖6

十四位志愿者的有創血糖參考值(日均值)與無創血糖測量值(日均值)的對比及誤差

Figure6.

Comparison and error of invasive blood glucose reference value (daily average value) and non-invasive blood glucose measurement value (daily average value) of 14 volunteers

圖6

十四位志愿者的有創血糖參考值(日均值)與無創血糖測量值(日均值)的對比及誤差

Figure6.

Comparison and error of invasive blood glucose reference value (daily average value) and non-invasive blood glucose measurement value (daily average value) of 14 volunteers

圖 6 中橫軸為樣本編號,例如,Sx-y 表示志愿者 x 在第 y 天的數據均值。由圖 6 可以看出,每位志愿者的測量值(日均值)與參考值(日均值)之間的誤差均在 ± 10% 以內。為了更直觀地觀測本文提出的方法能否很好地學習血糖濃度的波動規律,隨機選取其中一位志愿者一天內的詳細測試結果,如圖 7 所示。

圖7

志愿者 7 的有創血糖參考值與無創血糖測量值的對比及誤差

Figure7.

Comparison and error of invasive blood glucose reference value and non-invasive blood glucose measurement value of volunteer 7

圖7

志愿者 7 的有創血糖參考值與無創血糖測量值的對比及誤差

Figure7.

Comparison and error of invasive blood glucose reference value and non-invasive blood glucose measurement value of volunteer 7

圖 7 中橫軸為樣本編號,例如 Sx-y-z 表示志愿者 x 在第 y 天的第 z 組數據。由圖 7 可以看出,該志愿者一天之內的無創血糖測量值與有創血糖參考值在餐前餐后的變化趨勢上大致相同,大多數測量值都與參考值相接近。但也存在個別數據誤差較大的情況,如 S7-1-06,這與測量過程中的操作規范有一定的關系。

對實驗結果進一步利用下述方法進行分析,判斷本研究方法的可行性。

3.1 均方根誤差

均方根誤差(root mean square error,RMSE)是無創血糖測量值與有創血糖參考值之間偏差的平方和與樣本量之比的平方根,計算公式如下:

|

其中,N 表示樣本量, 表示有創血糖參考值,

表示有創血糖參考值, 表示無創血糖測量值。通常情況下,RMSE 越小表示該無創血糖檢測方法的預測精度越高;反之,則表示該無創血糖檢測方法的預測精度越低。

表示無創血糖測量值。通常情況下,RMSE 越小表示該無創血糖檢測方法的預測精度越高;反之,則表示該無創血糖檢測方法的預測精度越低。

本次在體實驗的 RMSE 經過式(11)的計算為:RMSE = 0.92。課題組前期研究的基于粒子群和人工神經網絡的無創血糖檢測方法的 REMS 值最低為 1.58[37],與之相比,可以看出本文提出的 SA-NARX 無創血糖檢測方法的 RMSE 明顯降低,即預測精度明顯提高。

3.2 相關系數

相關系數(correlation coefficient,CORR)是有創血糖參考值和無創血糖測量值的協方差與其標準差之積的比值,它是反映模型擬合能力的關鍵參數,其計算公式如下:

|

由上式可知,CORR 的取值范圍為[? 1, 1],其中,|CORR|∈(0, 0.4)時,兩變量為低度線性相關,|CORR|∈[0.4, 0.7)時,兩變量為顯著線性相關,|CORR|∈[0.7, 1)時,兩變量為高度線性相關。

本次在體實驗的 CORR 經過式(12)的計算為:CORR = 0.68,因此可以認為本文選取的近紅外吸收光譜等變量與血糖值之間為顯著線性相關。

3.3 克拉克誤差網格

為了更直觀地展現無創血糖測量值與有創血糖參考值之間的準確度,本文采用克拉克誤差網格對 14 位志愿者的 205 組數據進行分析。

克拉克誤差網格是評價血糖檢測準確度的“金標準”[38]。根據不同的準確度和臨床診斷要求,克拉克誤差網格可分為五個區域,其中,分布在區域 A 的值表示測量誤差在 0~20% 之間,具有較高的測量精度;分布在區域 B 的值表示測量誤差超過 20%,但只會導致良性臨床決策或無決策,該區域常被稱為良性區域。在臨床上,分布在區域 A 和區域 B 的值是可以接受的,而分布在區域 C、D、E 的點由于存在較大誤差,會導致嚴重的臨床錯誤,因而不能作為臨床的診斷依據[39]。

圖 8 展示了本次在體實驗的克拉克誤差網格分析結果,橫軸代表有創血糖參考值,縱軸代表無創血糖測量值。利用本文設計的無創血糖檢測方法測量得到的血糖值都集中分布在區域 A 和區域 B 內,其中,分布在區域 A 的比重約為 90.27%,分布在區域 B 的比重約為 9.73%,均符合臨床要求。

圖8

克拉克誤差網格分析結果

Figure8.

The results of the Clarke error grid analysis

圖8

克拉克誤差網格分析結果

Figure8.

The results of the Clarke error grid analysis

綜合前文所述的均方根誤差、相關系數以及克拉克誤差網格分析,可以認為本研究實現的無創血糖檢測方法具有比較理想的精度。

4 結論

本文基于課題組前期研制的無創血糖檢測儀結構,設計了一種基于非線性自回歸網絡和雙波長近紅外光漫反射原理的無創血糖檢測方法。本文選擇 1 310 nm 波長的近紅外光作為參考光,用于去除血液中的水分子對血糖濃度檢測的影響,選擇 1 550 nm 波長的近紅外光作為測量光,用于檢測血液中葡萄糖的濃度。基于雙波長檢測數據,研究了基于非線性自回歸神經網絡和雙波長血糖無創檢測的分析方法。

本方法綜合考慮人體組織的散射特性以及血液中各成分的干擾因素,采用敏感度分析方法篩選出了近紅外吸光度、收縮壓、脈率以及體溫這四個與血糖濃度存在較高敏感度的重要變量作為外部輸入,很好地擬合了血糖濃度與上述各變量之間的非線性關系,在提高血糖檢測精度的同時,也提高了檢測效率。此外,本方法也能夠很好地學習血糖濃度的波動規律。

本文通過在體實驗,對 14 名志愿者共計 205 組數據利用本文研究的血糖無創檢測方法得到無創血糖測量值,通過與有創血糖參考值進行均方根誤差、相關系數以及克拉克誤差網格分析,并與課題組前期研究的基于粒子群和人工神經網絡的無創血糖檢測方法進行對比,結果表明本文研究的基于非線性自回歸神經網絡和雙波長無創血糖檢測方法能夠以更高的精度、更簡便的操作方法實現血糖的無創檢測。

但是,該無創血糖檢測方法還存在一定的不足之處:首先,志愿者數量和多樣性還需進一步提高,由于樣本量較少,且實驗數據均來自于血糖正常的志愿者,不能很好地體現個體差異,因此該無創血糖檢測儀及方法針對糖尿病患者的測量精度以及能否克服個體差異仍有待驗證。其次,本文選用的光源為蝶形激光器,成本較高,且具有一定的體積,對于市場推廣以及產品的小型化而言存在一定的困難,因此后續將會從 LED 等低成本、小體積的光源入手,優化設計。上述不足之處也正是本文進一步研究的方向。

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突。