引用本文: 詹偉藝, 何金蘭, 陳念永. 循環腫瘤細胞和循環腫瘤內皮細胞對鼻咽癌治療的應答變化及其意義. 華西醫學, 2024, 39(2): 245-250. doi: 10.7507/1002-0179.202210144 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

循環腫瘤細胞(circulating tumor cell, CTC)是從腫瘤原發灶或轉移灶脫落進入外周血液循環中的稀有上皮細胞,它擁有從原發灶或轉移灶獲得的遺傳特性,以及在發生發展過程中獲得的能助其在遠處器官定植及生存的特種性能。CTC 在外周血中極其稀有[1]且半衰期短[2-4],僅極少部分存活下來,在遠處定植形成轉移灶。CTC 的價值已在乳腺癌[5]、肝癌[6]等多種腫瘤中得到證實。循環內皮細胞是指從外周血測得的血管內皮細胞,其在正常人外周血中數量極少且處于穩定狀態,而在患有血管性疾病、自身免疫性疾病、感染性疾病及缺血性疾病的患者中呈升高水平,且其數量升高與內皮細胞受損明顯相關[7]。隨著腫瘤血管生成研究的深入,循環腫瘤內皮細胞(circulating tumor endothelial cell, CTEC)與腫瘤血管生成、腫瘤發生發展以及腫瘤治療預后的關系得到關注,CTEC 在晚期非小細胞肺癌[8]、轉移性結直腸癌[9]、前列腺癌[10]等患者中被證實為獨立預后因素之一。鼻咽癌是我國南方及東南亞國家和地區的高發腫瘤[11]。放療是鼻咽癌的首選治療方法,調強放療顯著提高了總生存期[12],但仍有部分患者出現復發和轉移,尋找其治療反應和預后的預測指標尤顯重要。我們前期對鼻咽癌與 CTC 關系的研究發現,鼻咽癌患者的 8 號染色體為三倍體及多倍體(五倍體或 8 號染色體拷貝數>5)CTC 具有耐藥特征,而為四倍體 CTC 則具有藥物敏感性,提示 CTC 檢測在鼻咽癌中的重要作用[13]。本研究通過收集四川大學華西醫院不同治療階段鼻咽癌患者的 CTC 與 CTEC 檢出情況并進行分析,探究鼻咽癌患者各治療階段 CTC 及 CTEC 與治療的關系。

1 對象與方法

1.1 研究對象

回顧性收集 2016 年 3 月—2019 年 11 月在四川大學華西醫院診斷為鼻咽癌并愿意接受 CTC 檢測的患者,其中部分患者同時檢測 CTEC。納入標準:① 通過影像學及病理活檢證實為鼻咽癌且無遠處轉移;② 年齡 20~80 歲。排除標準:① 合并其他腫瘤;② 患有嚴重的心臟、肝臟、肺、腎等可能影響患者生存時間的疾病;③ 合并血管性疾病、自身免疫性疾病、感染性疾病及缺血性疾病。本研究經四川大學華西醫院臨床試驗與生物醫學倫理專委會審查通過[審批號:2015 年審(141)號],所有患者均簽署知情同意書。

1.2 實施方案

收集不同治療階段(初治治療前、誘導化療后、同步放化療后)鼻咽癌患者的臨床資料和采用差相富集-瘤標免疫熒光染色-染色體原位雜交(subtraction enrichment-immunostaining-fluorescence in situ hybridization, SE-iFISH)技術檢測的 CTC 數據進行分析,部分患者同時行 CTEC 檢測及數據分析(包括 CTC 和 CTEC 檢測陽性率、檢出數目及倍體分型)。所有患者接受指南推薦標準治療方案,行 3 個周期 TPF 方案(多西他賽 60 mg/m2、順鉑 60 mg/m2 以及氟尿嘧啶每天 600 mg/m2,持續靜脈滴注 120 h,每 3 周 1 次)誘導化療后根據患者對化療的耐受情況,再行 2~3 個周期順鉑(100 mg/m2,第 1~3 天,每 3 周 1 次)同步放化療。鼻咽癌放療靶區范圍:① 原發腫瘤區域(gross tumor volume, GTV)包括鼻咽部原發腫瘤(GTVnx)及陽性轉移淋巴結(GTVnd);② 臨床靶區 1(clinical target volume 1, CTV1)為 GTV 外擴 5 mm 所包括的范圍和全部鼻咽黏膜及黏膜下 5 mm;③ 臨床靶區 2(clinical target volume 2, CTV2)涵蓋 CTV1,同時包括鼻腔后部、上頜竇后部、翼腭窩、部分后組篩竇、咽旁間隙、顱底、部分頸椎和斜坡。計劃靶區為相應靶區外擴 3 mm 形成,其表示方法及處方劑量分別為:PGTVnx=70 Gy/33 f,PGTVnd=70 Gy/33 f,PCTV1=60 Gy/33 f,PCTV2=56 Gy/33 f。

1.3 統計學方法

采用 SPSS 22.0 軟件進行數據整理、分析。符合正態分布的計量資料以均數±標準差表示,多組間均數的比較采用單因素方差分析;不符合正態分布的計量資料以中位數(下四分位數,上四分位數)表示,多組間比較采用 Kruskal-Wallis 秩和檢驗;計數資料以例數和/或百分率表示,組間比較采用 χ2 檢驗或 Fisher 確切概率法;兩變量之間是否相關以及相關程度采用 Spearman 相關性檢驗。雙側檢驗水準 α=0.05,多重比較時校正檢驗水準為 α’=α/k,即 α’=0.05/3=0.017。

2 結果

2.1 患者基線特點

分別納入初治治療前、誘導化療后、同步放化療后鼻咽癌患者 66、38、87 例,分別進行 CTC、CTEC 與治療相關分析。各治療階段鼻咽癌患者基線特點見表1、2。3 組患者年齡、性別比和分期相似,分期Ⅲ~Ⅳ期的患者各組均占 90% 以上。

2.2 CTC 與治療階段的關系

CTC 陽性檢出率、CTC 數目、各核型 CTC 陽性檢出率、各核型 CTC 數目的組間比較見表3、4。

2.2.1 CTC 陽性檢出率

191 例患者總體 CTC 陽性率為 78.5%(150/191)。各治療階段組 CTC 陽性檢出率差異有統計學意義(χ2=9.551,P=0.008)。進一步兩兩比較,同步放化療后組較初治治療前組 CTC 陽性檢出率明顯偏低(P<0.017),而初治治療前組與誘導化療后組、誘導化療后組與同步放化療后組差異無統計學意義(P>0.017)。

2.2.2 CTC 數目

各治療階段組間 CTC 數目差異有統計學意義(χ2=19.975,P<0.001)。進一步兩兩比較,同步放化療后組較初治治療前組和誘導化療后組 CTC 數目均減少,差異有統計學意義(P<0.017);而初治治療前組與誘導化療后組之間 CTC 數目差異無統計學意義(P>0.017)。

2.2.3 各核型 CTC 陽性檢出率

各治療階段組間三倍體、四倍體及多倍體 CTC 陽性率差異均有統計學意義(χ2=7.105,P=0.029;χ2=8.205,P=0.017;χ2=14.139,P=0.001)。進一步兩兩比較,四倍體 CTC 陽性率僅在誘導化療后組與同步放化療后組之間差異有統計學意義(P<0.017);多倍體 CTC 陽性率僅在初治治療前組與同步放化療后組之間差異有統計學意義(P<0.017)。

2.2.4 各核型 CTC 數目

各治療階段組間三倍體、四倍體及多倍體 CTC 數目差異均有統計學意義(P<0.05)。進一步兩兩比較,同步放化療后組三倍體 CTC 數目與初治治療前、誘導化療后組間差異有統計學意義(P<0.017);四倍體 CTC 數目僅在誘導化療后組與同步放化療后組之間差異有統計學意義(P<0.017);同步放化療后組多倍體 CTC 檢出數目與初治治療前組差異有統計學意義(P<0.017)。

2.3 CTEC 與治療階段的關系

共 127 例患者行 CTEC 檢查。CTEC 陽性檢出率、CTEC 數目、各核型 CTEC 陽性檢出率、各核型 CTEC 數目的組間比較見表5、6。

2.3.1 CTEC 陽性檢出率

各治療階段組間 CTEC 陽性率差異無統計學意義(χ2=2.966,P=0.227)。

2.3.2 CTEC 數目

整體上各治療階段 CTEC 數目差異有統計學意義(P=0.024)。兩兩比較結果顯示,CTEC 數目僅在誘導化療后組和同步放化療后組間差異有統計學意義(P<0.017)。

2.3.3 各核型 CTEC 陽性檢出率

各治療階段組間三倍體、四倍體及多倍體 CTEC 陽性率差異均無統計學意義(χ2=2.550,P=0.279;χ2=4.913,P=0.086;χ2=3.117,P=0.210)。

2.3.4 各核型 CTEC 數目

各治療階段組間三倍體、四倍體 CTEC 數目差異無統計學意義(P>0.05),多倍體 CTEC 數目差異有統計學意義(P=0.022)。兩兩比較顯示,僅同步放療后組與誘導化療后組之間多倍體 CTEC 數目差異有統計學意義(P<0.017)。

2.4 治療前 CTC 核型與 TNM 分期的關系

Ⅰ~Ⅱ期患者三倍體、四倍體、多倍體的陽性率分別為 60.0%、60.0%、40.0%,Ⅲ~Ⅳ期患者三倍體、四倍體、多倍體的陽性率分別為 67.2%、36.1%、59.0%,通過 Fisher 精確檢驗分析發現,三倍體、四倍體、多倍體各核型在Ⅰ~Ⅱ期及Ⅲ~Ⅳ期患者中陽性率差異無統計學意義(P>0.05),見表7。

2.5 CTC 與 CTEC 的相關性

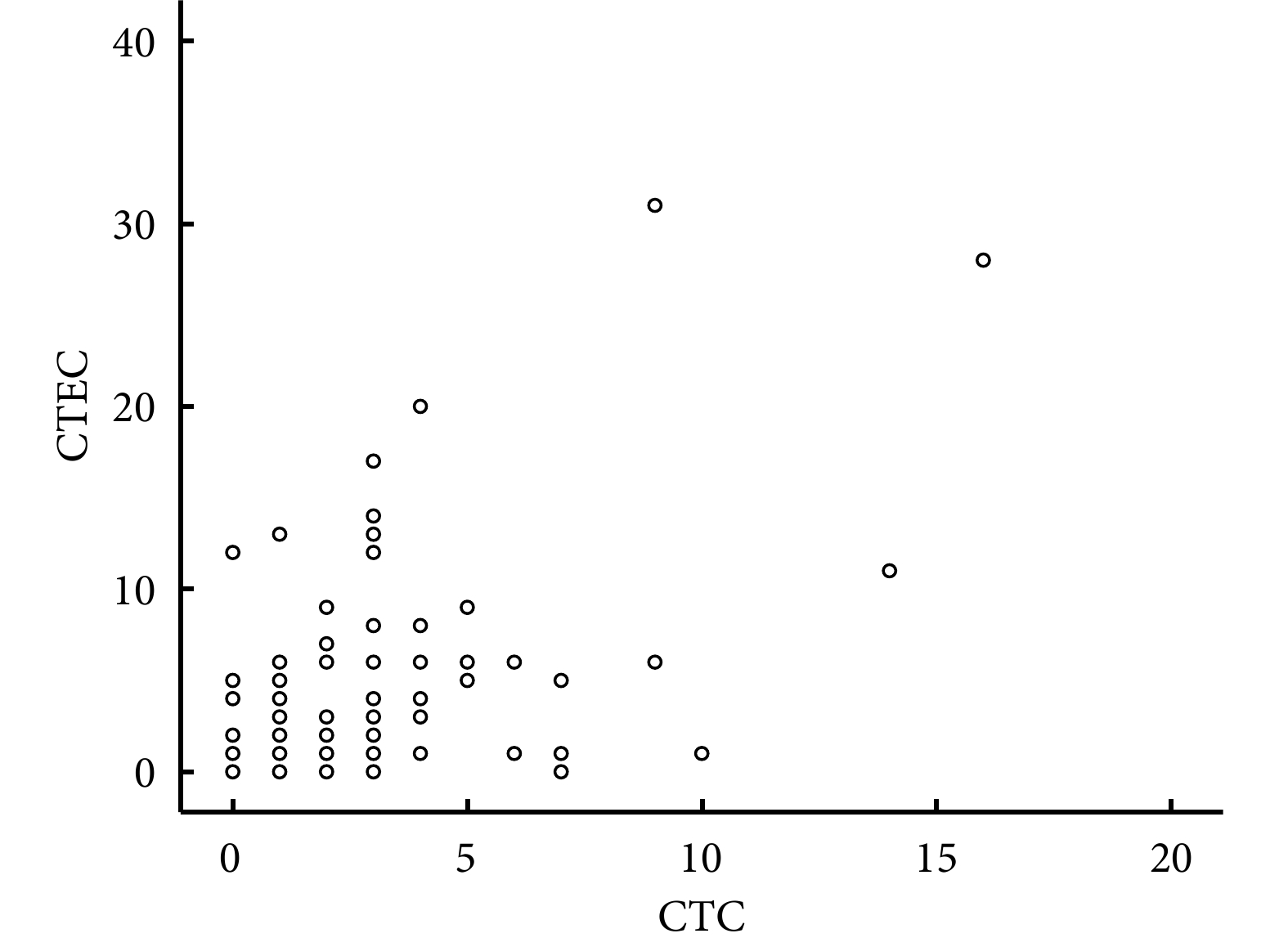

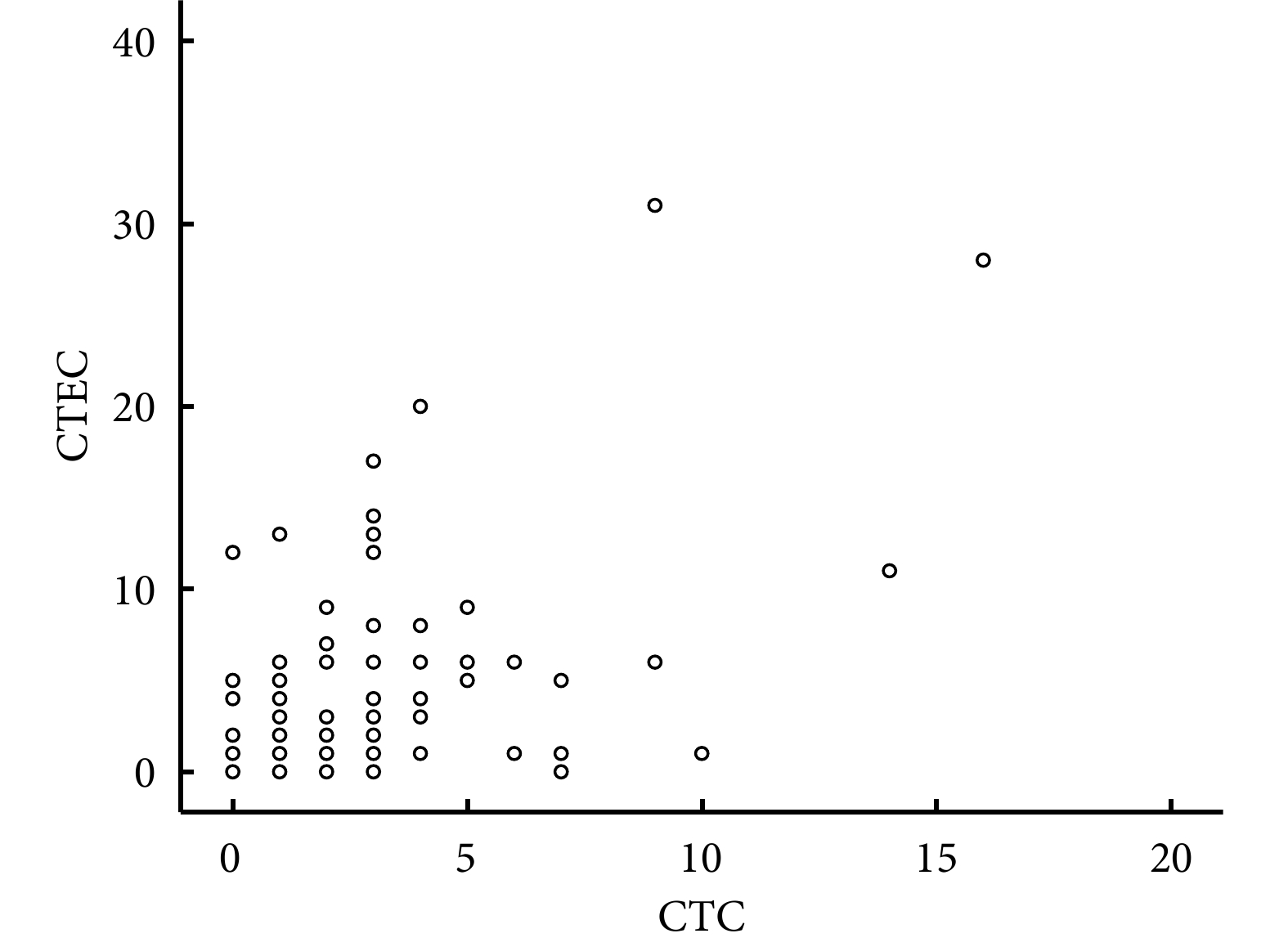

為探究 CTC 與 CTEC 的相關性,進一步分析 127 例不同治療階段患者 CTC 與 CTEC 數目的相關性,結果顯示 CTC 和 CTEC 之間呈正相關關系(rs=0.437,P<0.001)。見圖1。

圖1

CTC 與 CTEC 之間關系散點圖

圖1

CTC 與 CTEC 之間關系散點圖

CTC:循環腫瘤細胞;CTEC:循環腫瘤內皮細胞

3 討論

CTC 作為一種新興檢測技術,對腫瘤的早期診斷、療效及預后評估等方面具有一定的臨床指導價值。自 1869 年 CTC 首次被發現以來,CTC 相關的基礎研究以及臨床研究不斷深入。本研究著重于探索經不同階段的治療方式治療后 CTC 和 CTEC 是否發生改變,以期指導臨床治療方案的選擇。

本研究入組了 3 個治療階段的鼻咽癌患者,初治治療前組、誘導化療后組、同步放化療后組 CTC 陽性率為分別為 89.4%、81.6%、69.0%,總體 CTC 陽性率為 78.5%,這與 Hu 等[14]一項回顧性分析不同疾病狀態、不同治療進程下 SE-iFISH 檢測 CTC 的結果相似,其中鼻咽癌患者的 CTC 陽性率為 77.1%(101/131)。另外本研究發現同步放化療組較治療前組 CTC 陽性率有明顯下降,但誘導化療組較治療前組 CTC 無差異,提示同步放化療是引起鼻咽癌患者 CTC 變化的關鍵因素,符合鼻咽癌放射敏感性的生物學特征[12]。可見,本研究采用 SE-iFISH 檢測 CTC 的方法是穩定可靠的。

異倍體被定義為染色體含量不平衡,它被認為是癌癥的標志[15],與大多數癌癥的基因表達譜改變、轉移潛力增加、治療耐藥性和總體預后不良有關[16],其中,Li 等[17]在一項關于局部晚期胃癌治療的研究中發現,三倍體 CTC 持續耐藥,而四倍體和多倍體 CTC 可能在化療后產生獲得性耐藥。就本研究鼻咽癌 CTC 核型與各治療階段的關系而言,各組間陽性率差異有統計學意義(P<0.05),其中同步放化療后組與初治治療前組多倍體 CTC 陽性率存在統計學差異(P<0.017);結合其數目絕對值的大小,初治治療前組和誘導化療后組三倍體 CTC 檢出數目均高于同步放化療后組(P<0.017),初治治療前組多倍體 CTC 檢出數目高于同步放化療后組(P<0.017),提示放療對三倍體及多倍體 CTC 數目的減少起著重要的作用,而誘導化療似乎并不直接引起其數目的改變。而鼻咽癌四倍體 CTC 數目僅在誘導化療后組與同步放化療后組之間存在統計學差異(P<0.017),再結合誘導化療后四倍體 CTC 數目高值水平有上升的趨勢,以及放療后四倍體 CTC 水平較誘導化療后有所下降,提示誘導化療可能會引起四倍體 CTC 數目增加,可能反映了對化療的治療響應,而同步放化療直接引起四倍體 CTC 數目減少。由此看來,同步放化療仍是引起鼻咽癌患者血液循環中 CTC 變化的關鍵因素,而誘導化療對 CTC 數目究竟是正向的改變抑或是負向的改變,尚需進一步研究明確。

腫瘤血管的發生發展在腫瘤生長中有重要作用[18],CTEC 受到腫瘤細胞分泌的多種細胞因子及信號通路的調控,同時它也為腫瘤提供生長所需的氧和營養,為腫瘤轉移提供了途徑[19]。CTEC 同樣可以脫落進入血液循環,檢測 CTEC 是否對腫瘤包括鼻咽癌治療和預后有指導意義?本研究發現經誘導化療后鼻咽癌患者 CTEC 檢出率和檢出數目較治療前有所上升,可能是因為化療藥物對血管有損傷[20],導致血管內皮細胞脫落入血被檢測到,但差異無統計學意義(P>0.05),有待進一步研究;而同步放化療后,鼻咽癌患者 CTEC 檢出數目較誘導化療后有所降低(P<0.017),提示放療也可直接引起 CTEC 數目減少,且鼻咽癌來源血管內皮細胞也可能與原發腫瘤一樣反映腫瘤的放療敏感性。鼻咽癌三倍體、四倍體 CTEC 檢出率及檢出數目在不同治療階段間差異無統計學意義(P>0.05),而同步放化療后組較誘導化療后組鼻咽癌多倍體 CTEC 數目下降(P<0.017),可以認為是同步放化療所致。不同核型 CTEC 水平變化情況較 CTEC 整體水平變化存在差異,可能是核型的不同會影響到細胞蛋白表達及細胞結構穩定性[21],進而對化療、放療產生不同治療響應。鼻咽癌首選的治療方式為放療,早期鼻咽癌患者經單純放療即可治愈,而中晚期的鼻咽癌患者則需選擇放療聯合化療,必要時結合分子靶向治療或抗血管治療可能獲得更好的治療收益[22]。

綜上所述,本研究通過分析鼻咽癌患者血液中 CTC 及 CTEC 的檢出情況,得出 CTEC 和 CTC 呈正相關關系,其表現出的治療反應整體基本一致。而能否通過檢測 CTEC 結果考慮是否進行抗腫瘤血管治療值得深入研究。后期可通過進一步擴大樣本量并進行對照分析,以期通過 CTEC 檢測結果為鼻咽癌患者抗腫瘤血管治療提供參考,篩選最佳適應人群。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。

循環腫瘤細胞(circulating tumor cell, CTC)是從腫瘤原發灶或轉移灶脫落進入外周血液循環中的稀有上皮細胞,它擁有從原發灶或轉移灶獲得的遺傳特性,以及在發生發展過程中獲得的能助其在遠處器官定植及生存的特種性能。CTC 在外周血中極其稀有[1]且半衰期短[2-4],僅極少部分存活下來,在遠處定植形成轉移灶。CTC 的價值已在乳腺癌[5]、肝癌[6]等多種腫瘤中得到證實。循環內皮細胞是指從外周血測得的血管內皮細胞,其在正常人外周血中數量極少且處于穩定狀態,而在患有血管性疾病、自身免疫性疾病、感染性疾病及缺血性疾病的患者中呈升高水平,且其數量升高與內皮細胞受損明顯相關[7]。隨著腫瘤血管生成研究的深入,循環腫瘤內皮細胞(circulating tumor endothelial cell, CTEC)與腫瘤血管生成、腫瘤發生發展以及腫瘤治療預后的關系得到關注,CTEC 在晚期非小細胞肺癌[8]、轉移性結直腸癌[9]、前列腺癌[10]等患者中被證實為獨立預后因素之一。鼻咽癌是我國南方及東南亞國家和地區的高發腫瘤[11]。放療是鼻咽癌的首選治療方法,調強放療顯著提高了總生存期[12],但仍有部分患者出現復發和轉移,尋找其治療反應和預后的預測指標尤顯重要。我們前期對鼻咽癌與 CTC 關系的研究發現,鼻咽癌患者的 8 號染色體為三倍體及多倍體(五倍體或 8 號染色體拷貝數>5)CTC 具有耐藥特征,而為四倍體 CTC 則具有藥物敏感性,提示 CTC 檢測在鼻咽癌中的重要作用[13]。本研究通過收集四川大學華西醫院不同治療階段鼻咽癌患者的 CTC 與 CTEC 檢出情況并進行分析,探究鼻咽癌患者各治療階段 CTC 及 CTEC 與治療的關系。

1 對象與方法

1.1 研究對象

回顧性收集 2016 年 3 月—2019 年 11 月在四川大學華西醫院診斷為鼻咽癌并愿意接受 CTC 檢測的患者,其中部分患者同時檢測 CTEC。納入標準:① 通過影像學及病理活檢證實為鼻咽癌且無遠處轉移;② 年齡 20~80 歲。排除標準:① 合并其他腫瘤;② 患有嚴重的心臟、肝臟、肺、腎等可能影響患者生存時間的疾病;③ 合并血管性疾病、自身免疫性疾病、感染性疾病及缺血性疾病。本研究經四川大學華西醫院臨床試驗與生物醫學倫理專委會審查通過[審批號:2015 年審(141)號],所有患者均簽署知情同意書。

1.2 實施方案

收集不同治療階段(初治治療前、誘導化療后、同步放化療后)鼻咽癌患者的臨床資料和采用差相富集-瘤標免疫熒光染色-染色體原位雜交(subtraction enrichment-immunostaining-fluorescence in situ hybridization, SE-iFISH)技術檢測的 CTC 數據進行分析,部分患者同時行 CTEC 檢測及數據分析(包括 CTC 和 CTEC 檢測陽性率、檢出數目及倍體分型)。所有患者接受指南推薦標準治療方案,行 3 個周期 TPF 方案(多西他賽 60 mg/m2、順鉑 60 mg/m2 以及氟尿嘧啶每天 600 mg/m2,持續靜脈滴注 120 h,每 3 周 1 次)誘導化療后根據患者對化療的耐受情況,再行 2~3 個周期順鉑(100 mg/m2,第 1~3 天,每 3 周 1 次)同步放化療。鼻咽癌放療靶區范圍:① 原發腫瘤區域(gross tumor volume, GTV)包括鼻咽部原發腫瘤(GTVnx)及陽性轉移淋巴結(GTVnd);② 臨床靶區 1(clinical target volume 1, CTV1)為 GTV 外擴 5 mm 所包括的范圍和全部鼻咽黏膜及黏膜下 5 mm;③ 臨床靶區 2(clinical target volume 2, CTV2)涵蓋 CTV1,同時包括鼻腔后部、上頜竇后部、翼腭窩、部分后組篩竇、咽旁間隙、顱底、部分頸椎和斜坡。計劃靶區為相應靶區外擴 3 mm 形成,其表示方法及處方劑量分別為:PGTVnx=70 Gy/33 f,PGTVnd=70 Gy/33 f,PCTV1=60 Gy/33 f,PCTV2=56 Gy/33 f。

1.3 統計學方法

采用 SPSS 22.0 軟件進行數據整理、分析。符合正態分布的計量資料以均數±標準差表示,多組間均數的比較采用單因素方差分析;不符合正態分布的計量資料以中位數(下四分位數,上四分位數)表示,多組間比較采用 Kruskal-Wallis 秩和檢驗;計數資料以例數和/或百分率表示,組間比較采用 χ2 檢驗或 Fisher 確切概率法;兩變量之間是否相關以及相關程度采用 Spearman 相關性檢驗。雙側檢驗水準 α=0.05,多重比較時校正檢驗水準為 α’=α/k,即 α’=0.05/3=0.017。

2 結果

2.1 患者基線特點

分別納入初治治療前、誘導化療后、同步放化療后鼻咽癌患者 66、38、87 例,分別進行 CTC、CTEC 與治療相關分析。各治療階段鼻咽癌患者基線特點見表1、2。3 組患者年齡、性別比和分期相似,分期Ⅲ~Ⅳ期的患者各組均占 90% 以上。

2.2 CTC 與治療階段的關系

CTC 陽性檢出率、CTC 數目、各核型 CTC 陽性檢出率、各核型 CTC 數目的組間比較見表3、4。

2.2.1 CTC 陽性檢出率

191 例患者總體 CTC 陽性率為 78.5%(150/191)。各治療階段組 CTC 陽性檢出率差異有統計學意義(χ2=9.551,P=0.008)。進一步兩兩比較,同步放化療后組較初治治療前組 CTC 陽性檢出率明顯偏低(P<0.017),而初治治療前組與誘導化療后組、誘導化療后組與同步放化療后組差異無統計學意義(P>0.017)。

2.2.2 CTC 數目

各治療階段組間 CTC 數目差異有統計學意義(χ2=19.975,P<0.001)。進一步兩兩比較,同步放化療后組較初治治療前組和誘導化療后組 CTC 數目均減少,差異有統計學意義(P<0.017);而初治治療前組與誘導化療后組之間 CTC 數目差異無統計學意義(P>0.017)。

2.2.3 各核型 CTC 陽性檢出率

各治療階段組間三倍體、四倍體及多倍體 CTC 陽性率差異均有統計學意義(χ2=7.105,P=0.029;χ2=8.205,P=0.017;χ2=14.139,P=0.001)。進一步兩兩比較,四倍體 CTC 陽性率僅在誘導化療后組與同步放化療后組之間差異有統計學意義(P<0.017);多倍體 CTC 陽性率僅在初治治療前組與同步放化療后組之間差異有統計學意義(P<0.017)。

2.2.4 各核型 CTC 數目

各治療階段組間三倍體、四倍體及多倍體 CTC 數目差異均有統計學意義(P<0.05)。進一步兩兩比較,同步放化療后組三倍體 CTC 數目與初治治療前、誘導化療后組間差異有統計學意義(P<0.017);四倍體 CTC 數目僅在誘導化療后組與同步放化療后組之間差異有統計學意義(P<0.017);同步放化療后組多倍體 CTC 檢出數目與初治治療前組差異有統計學意義(P<0.017)。

2.3 CTEC 與治療階段的關系

共 127 例患者行 CTEC 檢查。CTEC 陽性檢出率、CTEC 數目、各核型 CTEC 陽性檢出率、各核型 CTEC 數目的組間比較見表5、6。

2.3.1 CTEC 陽性檢出率

各治療階段組間 CTEC 陽性率差異無統計學意義(χ2=2.966,P=0.227)。

2.3.2 CTEC 數目

整體上各治療階段 CTEC 數目差異有統計學意義(P=0.024)。兩兩比較結果顯示,CTEC 數目僅在誘導化療后組和同步放化療后組間差異有統計學意義(P<0.017)。

2.3.3 各核型 CTEC 陽性檢出率

各治療階段組間三倍體、四倍體及多倍體 CTEC 陽性率差異均無統計學意義(χ2=2.550,P=0.279;χ2=4.913,P=0.086;χ2=3.117,P=0.210)。

2.3.4 各核型 CTEC 數目

各治療階段組間三倍體、四倍體 CTEC 數目差異無統計學意義(P>0.05),多倍體 CTEC 數目差異有統計學意義(P=0.022)。兩兩比較顯示,僅同步放療后組與誘導化療后組之間多倍體 CTEC 數目差異有統計學意義(P<0.017)。

2.4 治療前 CTC 核型與 TNM 分期的關系

Ⅰ~Ⅱ期患者三倍體、四倍體、多倍體的陽性率分別為 60.0%、60.0%、40.0%,Ⅲ~Ⅳ期患者三倍體、四倍體、多倍體的陽性率分別為 67.2%、36.1%、59.0%,通過 Fisher 精確檢驗分析發現,三倍體、四倍體、多倍體各核型在Ⅰ~Ⅱ期及Ⅲ~Ⅳ期患者中陽性率差異無統計學意義(P>0.05),見表7。

2.5 CTC 與 CTEC 的相關性

為探究 CTC 與 CTEC 的相關性,進一步分析 127 例不同治療階段患者 CTC 與 CTEC 數目的相關性,結果顯示 CTC 和 CTEC 之間呈正相關關系(rs=0.437,P<0.001)。見圖1。

圖1

CTC 與 CTEC 之間關系散點圖

圖1

CTC 與 CTEC 之間關系散點圖

CTC:循環腫瘤細胞;CTEC:循環腫瘤內皮細胞

3 討論

CTC 作為一種新興檢測技術,對腫瘤的早期診斷、療效及預后評估等方面具有一定的臨床指導價值。自 1869 年 CTC 首次被發現以來,CTC 相關的基礎研究以及臨床研究不斷深入。本研究著重于探索經不同階段的治療方式治療后 CTC 和 CTEC 是否發生改變,以期指導臨床治療方案的選擇。

本研究入組了 3 個治療階段的鼻咽癌患者,初治治療前組、誘導化療后組、同步放化療后組 CTC 陽性率為分別為 89.4%、81.6%、69.0%,總體 CTC 陽性率為 78.5%,這與 Hu 等[14]一項回顧性分析不同疾病狀態、不同治療進程下 SE-iFISH 檢測 CTC 的結果相似,其中鼻咽癌患者的 CTC 陽性率為 77.1%(101/131)。另外本研究發現同步放化療組較治療前組 CTC 陽性率有明顯下降,但誘導化療組較治療前組 CTC 無差異,提示同步放化療是引起鼻咽癌患者 CTC 變化的關鍵因素,符合鼻咽癌放射敏感性的生物學特征[12]。可見,本研究采用 SE-iFISH 檢測 CTC 的方法是穩定可靠的。

異倍體被定義為染色體含量不平衡,它被認為是癌癥的標志[15],與大多數癌癥的基因表達譜改變、轉移潛力增加、治療耐藥性和總體預后不良有關[16],其中,Li 等[17]在一項關于局部晚期胃癌治療的研究中發現,三倍體 CTC 持續耐藥,而四倍體和多倍體 CTC 可能在化療后產生獲得性耐藥。就本研究鼻咽癌 CTC 核型與各治療階段的關系而言,各組間陽性率差異有統計學意義(P<0.05),其中同步放化療后組與初治治療前組多倍體 CTC 陽性率存在統計學差異(P<0.017);結合其數目絕對值的大小,初治治療前組和誘導化療后組三倍體 CTC 檢出數目均高于同步放化療后組(P<0.017),初治治療前組多倍體 CTC 檢出數目高于同步放化療后組(P<0.017),提示放療對三倍體及多倍體 CTC 數目的減少起著重要的作用,而誘導化療似乎并不直接引起其數目的改變。而鼻咽癌四倍體 CTC 數目僅在誘導化療后組與同步放化療后組之間存在統計學差異(P<0.017),再結合誘導化療后四倍體 CTC 數目高值水平有上升的趨勢,以及放療后四倍體 CTC 水平較誘導化療后有所下降,提示誘導化療可能會引起四倍體 CTC 數目增加,可能反映了對化療的治療響應,而同步放化療直接引起四倍體 CTC 數目減少。由此看來,同步放化療仍是引起鼻咽癌患者血液循環中 CTC 變化的關鍵因素,而誘導化療對 CTC 數目究竟是正向的改變抑或是負向的改變,尚需進一步研究明確。

腫瘤血管的發生發展在腫瘤生長中有重要作用[18],CTEC 受到腫瘤細胞分泌的多種細胞因子及信號通路的調控,同時它也為腫瘤提供生長所需的氧和營養,為腫瘤轉移提供了途徑[19]。CTEC 同樣可以脫落進入血液循環,檢測 CTEC 是否對腫瘤包括鼻咽癌治療和預后有指導意義?本研究發現經誘導化療后鼻咽癌患者 CTEC 檢出率和檢出數目較治療前有所上升,可能是因為化療藥物對血管有損傷[20],導致血管內皮細胞脫落入血被檢測到,但差異無統計學意義(P>0.05),有待進一步研究;而同步放化療后,鼻咽癌患者 CTEC 檢出數目較誘導化療后有所降低(P<0.017),提示放療也可直接引起 CTEC 數目減少,且鼻咽癌來源血管內皮細胞也可能與原發腫瘤一樣反映腫瘤的放療敏感性。鼻咽癌三倍體、四倍體 CTEC 檢出率及檢出數目在不同治療階段間差異無統計學意義(P>0.05),而同步放化療后組較誘導化療后組鼻咽癌多倍體 CTEC 數目下降(P<0.017),可以認為是同步放化療所致。不同核型 CTEC 水平變化情況較 CTEC 整體水平變化存在差異,可能是核型的不同會影響到細胞蛋白表達及細胞結構穩定性[21],進而對化療、放療產生不同治療響應。鼻咽癌首選的治療方式為放療,早期鼻咽癌患者經單純放療即可治愈,而中晚期的鼻咽癌患者則需選擇放療聯合化療,必要時結合分子靶向治療或抗血管治療可能獲得更好的治療收益[22]。

綜上所述,本研究通過分析鼻咽癌患者血液中 CTC 及 CTEC 的檢出情況,得出 CTEC 和 CTC 呈正相關關系,其表現出的治療反應整體基本一致。而能否通過檢測 CTEC 結果考慮是否進行抗腫瘤血管治療值得深入研究。后期可通過進一步擴大樣本量并進行對照分析,以期通過 CTEC 檢測結果為鼻咽癌患者抗腫瘤血管治療提供參考,篩選最佳適應人群。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。