引用本文: 李庭, 馮睿智, 彭麗橋, 蔣紅麗, 劉瑋, 毛兵. 益活化痰方治療慢性阻塞性肺疾病穩定期氣虛血瘀痰阻證的臨床研究. 華西醫學, 2024, 39(4): 526-534. doi: 10.7507/1002-0179.202302084 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

慢性阻塞性肺疾病(以下簡稱“慢阻肺”)是常見的呼吸系統疾病,主要臨床表現為咳嗽、咳痰以及呼吸困難,其高患病率、高死亡率和高致殘率給社會帶來了巨大負擔[1]。我國最新成人肺部健康調查顯示,40 歲以上人群慢阻肺患病率高達 13.7%,患病人數約為 1 億[2]。常因其頻繁急性加重或并發癥過早死亡,慢阻肺已成為我國第 3 大死亡原因[3]。10 萬人中有 41.9 人死于該病[4]。自 2017 年起,慢阻肺已在我國全部疾病傷殘調整壽命年排名中位居第 3 位[3]。基于統計模型預測,2030 年我國慢阻肺的疾病負擔將進一步加重,其死亡數和死亡率預計將較進一步升高[5]。可見慢阻肺是危害我國公民健康的關鍵公共衛生問題。

慢性氣道炎癥、免疫功能低下、肺血流動力學紊亂/氣道重塑和氣道黏液高分泌是慢阻肺主要的病理生理特點,現有西醫常規治療雖然改善患者癥狀和降低急性加重風險,但在部分患者中效果不佳,不能完全逆轉肺功能的持續下降。因此,尋求新的治療方法至關重要。中藥治療慢阻肺有豐富的臨床經驗。有關中藥治療慢阻肺穩定期的隨機對照試驗系統評價表明,中藥能提高臨床療效,有效防止肺功能進一步下降[6]。慢阻肺在中醫學屬于“咳嗽”“喘病”“肺脹”的范疇[7-9],主要病變在肺,隨著病程的發展累及脾、腎,最終導致三臟虛損,化生痰濁、瘀血;痰濁、瘀血膠固難解,伏阻肺絡,遇感而發,貫穿始終。四川大學華西醫院毛兵教授課題組長期從事中西醫結合治療慢阻肺的基礎與臨床研究,認為“氣虛”“血瘀”“痰阻”慢阻肺穩定期的基本病機,分別與現代醫學免疫功能低下、肺血流動力學紊亂/氣道重塑、氣道黏液高分泌相對應。基于此總結及長期臨床經驗,本課題組提煉出益活化痰方。本研究采用隨機、對照的方法,旨在探索益活化痰方治療慢阻肺穩定期氣虛血瘀痰濁證患者的臨床療效及安全性,為中醫藥手段治療慢阻肺提供科學依據。

1 對象與方法

1.1 研究對象

選擇 2016 年 8 月—2017 年 3 月于四川大學華西醫院中西醫結合科門診就診的合格慢阻肺穩定期氣虛血瘀痰阻證患者。納入標準:① 符合西醫診斷為慢阻肺穩定期,慢阻肺西醫診斷標準參照《慢性阻塞性肺疾病全球倡議 2022 版》(global initiative for chronic obstructive lung diseases,GOLD)[1]:A. 持續、進行性加重的呼吸困難,咳嗽和咳痰;B. 吸煙、反復氣道感染或過敏、粉塵及有害氣體的吸入、遺傳等慢阻肺危險因素接觸史;C. 結合肺功能檢查吸入支氣管擴張劑后,1 s 用力呼氣量(forced ex-piratory volume in one second, FEV1)/用力肺活量(forced vital capacity, FVC)<70%;D. 慢阻肺穩定期:指患者咳嗽、咳痰和氣短等癥狀穩定或癥狀輕微,近 2 個月內無急性加重發作。② 符合中醫辨證為氣虛血瘀痰阻證,診斷標準參考《慢性阻塞性肺疾病中醫診療指南 2011 版》[10]:A. 主癥:氣短、乏力、咳痰、胸脅悶痛。B. 次癥:咳嗽、自汗、惡風、納呆、腹脹便溏、腰膝酸軟、耳鳴、唇甲紫紺。C. 舌脈:舌質淡或紫暗,苔白,脈細澀無力。凡主癥必備 3 項,同時次癥≥4 項,結合舌脈即可明確辨證。③ 年齡在 45~80 歲。④ 簽署知情同意書。排除標準:① 經檢查證實結核、腫瘤、刺激性氣體過敏等因素引起慢性咳嗽喘息;② 合并心血管、肝、腎和造血系統等嚴重原發疾病;③ 慢性支氣管炎并發嚴重心功能不全;④ 過敏體質。本研究經四川大學華西醫院生物醫學倫理分委會批準[2016 年審(218)號]。患者經充分溝通后自愿參與本研究。

參考本研究團隊前期的臨床研究[11],預估試驗組中醫證候療效的總有效率為 57%,對照組總有效率為 15%。本次研究采用軟件 PASS 11 計算樣本量,采用 Two Independent Proportions Power Analysis 模塊,設置α=0.05,power=0.95,試驗組和對照組按照 1∶1 分配受試者,雙側檢驗。經計算,共需納入患者 70 例,考慮脫落與剔除因素,增加 15%的病例并取整數人數,最終確定本研究總例數為 80 例,每組各 40 例。

1.2 研究方法

1.2.1 分組

采用隨機數字表方法,將納入患者隨機分為試驗組和對照組。

1.2.2 治療方法

對照組給予西醫常規治療,內容包括:教育與督促患者戒煙;使患者了解慢阻肺的病理生理與臨床基礎知識;呼吸功能鍛煉,如腹式呼吸及縮唇鍛煉;家庭氧療;根據 GOLD 指南推薦[1],在醫生指導下,規律吸入短效β2 受體激動劑或長效抗膽堿藥或/和長效β2 受體激動劑+吸入激素。對照組在試驗期間不得加用與治療該病有關的中藥。試驗組在對照組的基礎上加用益活化痰方免煎中藥(防風 10 g、白術 15 g、黃芪 30 g、黨參 20 g、川芎 15 g、赤芍 10 g、桃仁 12 g、山藥 20 g、熟地黃 20 g、淫羊藿 15 g、山茱萸 15 g、茯苓 15 g、全瓜蔞 15 g、陳皮 12 g、法半夏 10 g,1 袋/次,3 次/d,飯前溫水沖服)。治療過程,如病情有急性加重,各組均按急性加重期原則治療,試驗組可不停中藥。上述免煎中藥由免煎制藥公司統一進行配置。兩組療程均為 2 個月。

1.2.3 訪試點

本研究共 8 個訪視時點,分別為治療前、治療后隨訪2、4、6、8、10、12個月,每次訪視間隔 2 個月。

1.3 觀察指標與療效評價

1.3.1 主要療效指標

中醫證候療效的總有效率為主要療效指標。中醫診斷標準分為主癥和次癥,主癥評分以 0、2、4、6 分計,次癥評分以 0、1、2、3 分計,中醫證候評分為中醫主癥評分加上中醫次癥評分之和。療效率=(療前總評分值-療后總評分值)/療前總評分值×100%。臨床控制:療效率≥90%;顯效:療效率≥60%且<90%;有效:療效率≥30%且<60%;無效:療效率<30%。總有效率=(臨床控制+顯效+有效)/總人數×100%。

1.3.2 次要療效指標

① 中醫證候積分。中醫診斷標準分為主癥和次癥,主癥評分以 0、2、4、6 分計,次癥評分以 0、1、2、3 分計,中醫證候評分為中醫主癥評分加上中醫次癥評分之和。

② 慢阻肺評估測試(chronic obstructive pulmonary diseases assessment test, CAT)。CAT 問卷共包括 8 個問題,可通過評估咳嗽、咳痰、胸悶、睡眠、精力、情緒和活動能力,觀察慢阻肺對患者的影響程度,CAT 分值越大,表示慢阻肺患者癥狀越嚴重[12]。

③ 改良版英國醫學研究委員會呼吸困難量表評分(modified Medical Research Council Dyspnea Scale, mMRC)。mMRC 評分可評價慢阻肺患者的呼吸困難指數,分級數值與呼吸困難程度呈正相關,即級數越高,呼吸困難的癥狀越明顯[12]。

④ 6 min 步行距離(six minutes walking distance, 6MWD)。該試驗簡單易行,通過 6 min內受試者行走的距離長短,可較好地反映慢阻肺患者的運動耐量[13]。

⑤ 遠期療效指標(年急性加重次數、年急性加重住院次數和年急性加重總住院日)。反復急性加重會加速慢阻肺患者肺功能惡化,嚴重影響患者生活質量,導致病死率升高。控制并減少急性加重次數可顯著提高患者的生活質量、降低死亡率,是慢阻肺穩定期管理的重要目標[1]。本研究通過 1 年的連續隨訪,統計患者的年急性加重次數、住院次數和總住院日,以評估益活化痰方對患者遠期預后以及未來急性加重風險的影響。

⑥ 肺功能檢測。本次研究采用肺功能儀(比利時麥迪)進行檢測,檢測前 1 d 囑患者停用吸入藥物,檢測指標包括 FVC、FEV1、FEV1/預計值等[14]。其中,預計值由肺功能檢測儀估算。

⑦ 炎癥指標。本研究通過觀察患者清晨空腹血清和誘導痰上清液中白細胞介素(interleukin, IL)-6、IL-1β和 IL-10 炎癥指標水平,探索益氣活血化痰法對慢阻肺穩定期氣虛痰瘀阻肺證患者全身炎癥水平的影響[14]。

中醫證候積分以及遠期療效指標 8 個訪視點均進行資料收集,而 CAT、mMRC、6MWD、肺功能、炎癥指標在治療前后進行資料收集。

1.3.3 安全性評價

詳細記錄治療過程中的不良事件以及嚴重不良事件,監測患者用藥前后(用藥結束后 1 周內)的血常規、肝功能、腎功能、大便隱血、小便常規以及心電圖檢查。

1.4 數據篩選

數據篩選由數據管理員負責。采用 SPSS 29.0 數據庫,進行數據錄入與管理。對病例報告表中存在的疑問,向研究者發出詢問,研究者應盡快解答并返回;數據管理員根據研究者的回答進行數據修改,確認與錄入。要求參加試驗的患者遵守試驗治療方案,依從性好,使用試驗藥物數量在 80%~120%,完成病例報告表規定填寫內容的病例,主要變量可以測定,基線變量沒有缺失,沒有對試驗方案的重大違反。

1.5 質量控制

本研究采用隨機、雙盲、空白對照設計方案,隨機方法采用計算機軟件隨機,分配方案采用不透明信封隱藏,能保證做到完全隨機分配,排除人為干擾,是避免選擇性偏倚最有效的措施。嚴格制定納入標準是控制偏倚的重要方法之一,制定明確的納入和排除標準,使研究對象嚴格限制在某一特定的范圍,減少彼此間的差異,有利于對觀察因素做出客觀的結論。療效和安全性指標評價和記錄有研究醫師進行,最終資料統計由第三方盲法統計分析,從而保證研究結果的真實可靠。為了保證研究的順利進行,臨床試驗正式啟動前課題組要召開專門的臨床培訓會,對臨床研究者進行統一培訓。對課題實施方案及各項標準操作規程進行重點培訓,使每個臨床研究人員熟悉掌握研究過程和具體實施細則,以提高研究人員的內部觀察一致性和觀察者之間一致性,保證臨床研究結論的可靠性。

1.6 統計學方法

采用 SPSS 29.0 軟件進行數據分析。符合正態分布的計量資料以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本獨立樣本 t 檢驗,效應量采用均數差表示,并計算 95%置信區間(confidence interval, CI);不符合正態分布的計量資料以中位數(下四分位數,上四分位數)表示,組間比較采用獨立樣本Wilcoxon秩和檢驗,效應量采用中位數差表示,并計算 95%CI。計數資料以例數和百分比表示,其中等級資料采用獨立樣本秩和檢驗,非等級資料采用χ2 檢驗或 Fisher 確切概率法,效應量采用比值比(ratio ratio, OR),并計算 95%CI。雙側檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 試驗完成情況及受試者基本情況

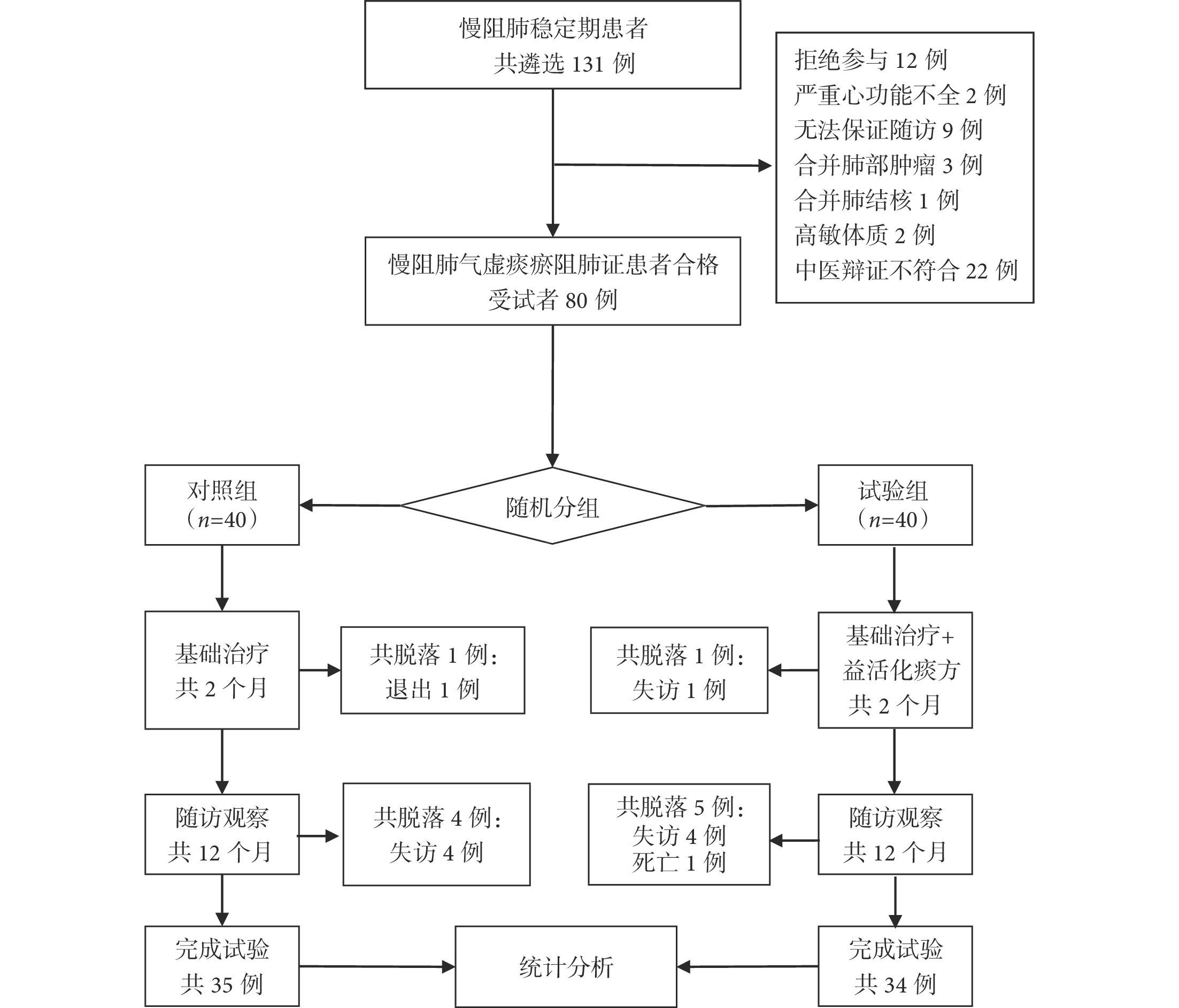

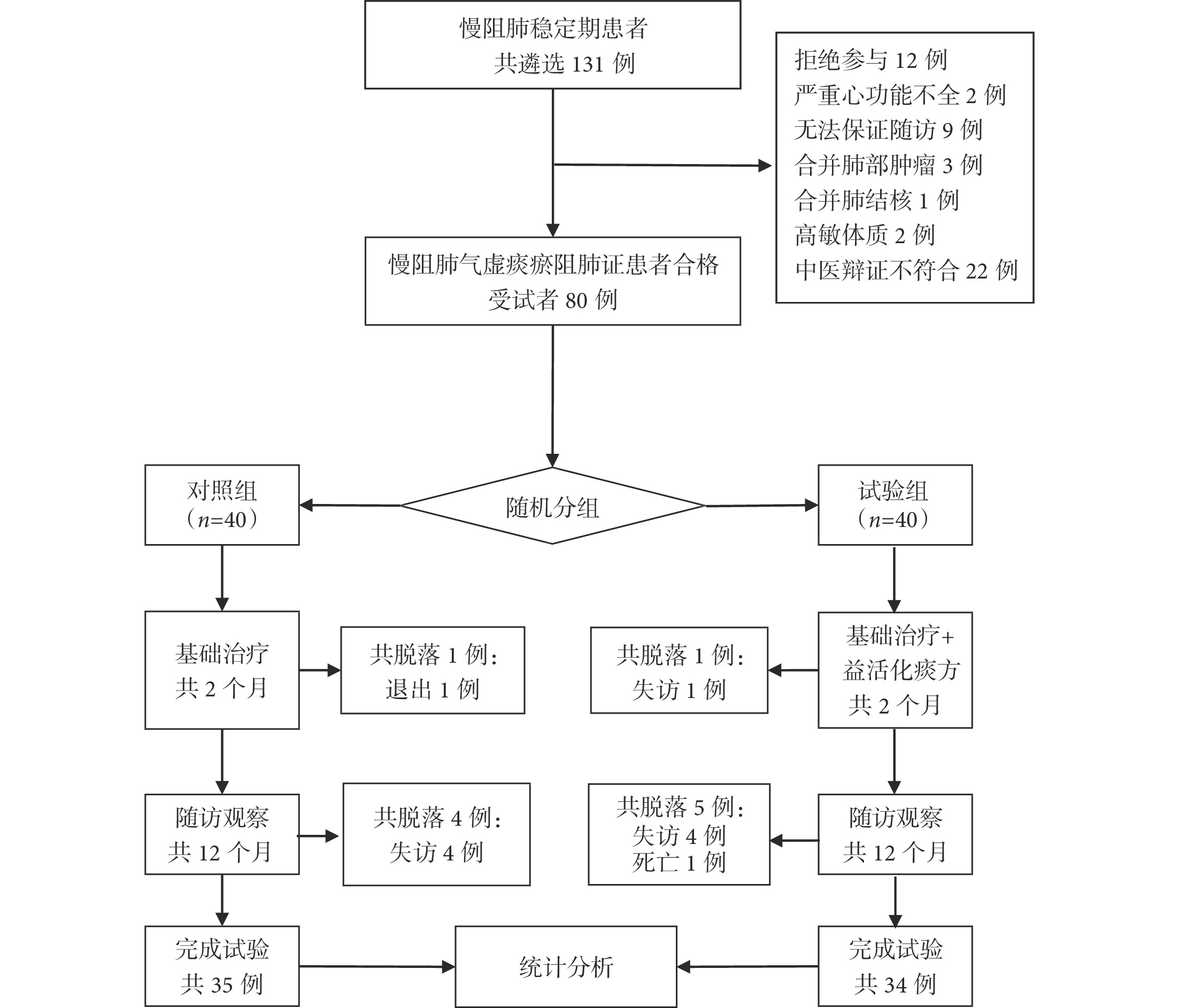

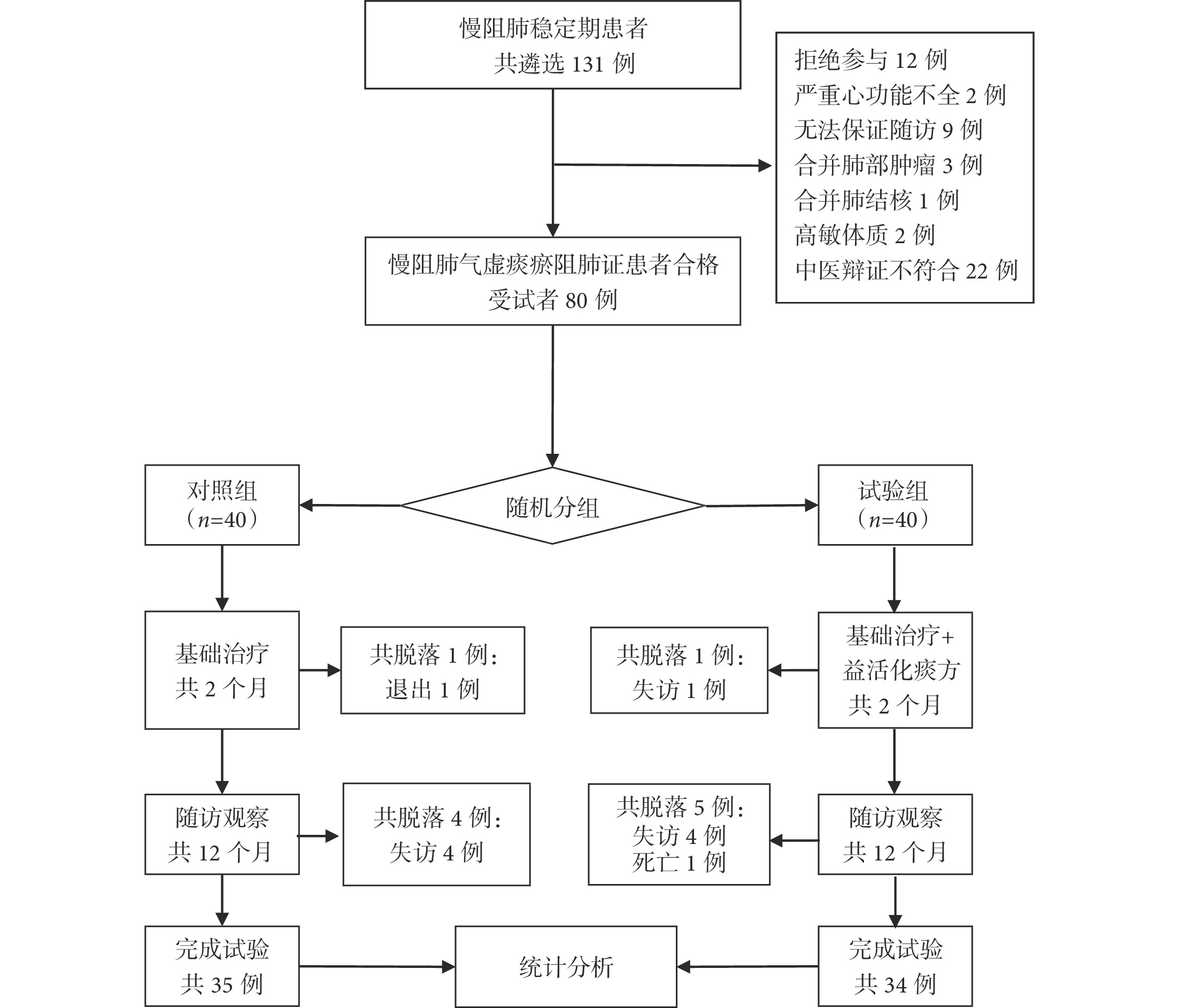

篩選慢阻肺穩定期患者 131 例,按照研究計劃成功納入 80 例,在試驗過程中,試驗組脫落 6 例,對照組脫落 5 例,最終共 69 例按要求完成所有訪視并納入統計分析,其中試驗組 34 例,對照組 35 例。試驗完成情況及患者基本情況見圖1、表1。可見,兩組患者基本情況比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。

圖1

試驗流程圖

圖1

試驗流程圖

2.2 兩組中醫臨床證候療效比較

兩組中醫證候療效有效率比較見表2。治療 2 個月后,試驗組中醫證候療效有效率高于對照組(44.1% vs. 8.6%;P=0.001) 。隨訪 2 、 4 個月,兩組的中醫證候療效有效率比較,差異均有統計學意義(P<0.05);其余隨訪時間點的中醫證候療效有效率比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。

2.3 兩組治療前后中醫證候積分、CAT、mMRC、6MWD 比較

兩組治療前后中醫證候積分、CAT、6MWD、mMRC 比較見表3。治療前,兩組的中醫證候積分、CAT、mMRC、6MWD 進行比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。治療 2 個月后中醫證候積分、CAT 評分在兩組組內及組間進行比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。治療后,mMRC、6MWD 在兩組內及組間進行比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。治療前后的中醫證候積分、CAT 評分、mMRC 變化值,試驗組較對照組改善更為明顯(P<0.05);而 6MWD 變化值,兩組比較差異無統計學意義(P>0.05)。

2.4 兩組治療前后遠期療效指標比較

兩組遠期療效指標比較見表4。治療前,兩組年急性加重次數、年急性加重住院次數和年急性加重總住院日指標比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。試驗組各項遠期療效指標治療前后組內比較,差異均有統計學意義(P<0.05);而對照組各項遠期療效指標在治療前后組內比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組各項遠期療效指標組間比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。

2.5 兩組治療前后肺功能指標比較

兩組治療前后肺功能指標比較見表5。治療前后組間、組內比較顯示,兩組的 FVC、FEV1、FEV1/預計值比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。

2.6 兩組治療前后血清和誘導痰上清液炎癥因子比較

兩組治療前后血清和誘導痰上清液炎癥因子比較見表6。治療前后組間、組內比較顯示,血清和誘導痰上清液 IL-6、IL-1β、IL-10 比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。

2.7 安全性評價

本次完成研究所有患者,均無嚴重不良反應發生,治療組 1 例患者在用藥過程中出現一過性大便次數增加。所有患者用藥前后的血常規、肝功能、腎功能、大便隱血、小便常規以及心電圖檢查均無異常變化。

3 討論

本研究通過隨機雙盲對照試驗,系統觀察了常規治療基礎上聯用益活化痰方對慢阻肺患者臨床癥狀、生活質量、運動耐量、肺功能、急性加重風險等指標的影響,旨在評估益活化痰方對慢阻肺氣虛血瘀痰阻證患者的臨床療效和安全性。同時,對慢阻肺患者的血清及痰液炎癥因子進行了檢測,旨在初步觀察益活化痰方對慢阻肺的治療機制。

本研究的課題組長期致力于中西醫結合治療慢阻肺的基礎與臨床研究,認為“氣虛血瘀痰阻”是慢阻肺穩定期的基本病機。提出了“益氣活血化痰法”治療該病的中西醫結合病機理論,并在這一理論的指導下,總結提煉出了益活化痰方。方中防風、白術、黃芪、黨參益氣,主要補益肺脾腎三臟,兼以提高機體免疫功能,有未病先防的理念[15],有助于預防疾病的急性加重;川芎、赤芍、桃仁活血,用以減緩氣道結構重建,改善肺循環血流動力學和流變學紊亂;輔以熟地、淫羊藿、山茱萸補益腎氣,具有增強耐缺氧能力,提高免疫功能和消炎等作用;全瓜蔞、陳皮、法半夏理氣化痰、寬胸散結,以減輕氣道黏液高分泌,改善咳嗽、咳痰、胸悶癥狀。本方一方面能夠補氣健脾化痰以治氣虛之證,升清降濁,脾胃調和,水谷精氣生化有源,痰濕瘀血自化;另一方面能夠益氣固表御風,防止外邪入侵引動伏痰之證,氣旺表實,則外邪不易內侵,實現“正氣存內邪不可干”的功效。

本研究結果顯示,試驗組治療 2 個月后中醫證候療效有效率高于對照組(44.1% vs. 8.6%),提示益活化痰方聯合西藥常規治療較單獨使用西藥常規治療能夠更好地改善患者的中醫體征和臨床癥狀[16-17]。此外,隨訪 2、4 個月后,試驗組的中醫證候療效有效率仍高于對照組(P<0.05),提示中藥療效具有持久性,即使在停藥后仍然能夠在體內維持一定時間的療效。

CAT 評分、mMRC 和 6MWD 是反映慢阻肺患者臨床癥狀、生活質量以及活動耐力等方面健康狀況的指標,常用于評估中西藥物干預的有效性[17-18]。本研究結果顯示,在常規治療聯合益活化痰方治療后,患者 CAT 評分下降較對照組更為顯著(P<0.05),提示益活化痰方可能改善慢阻肺患者生活質量,與他人關于中草藥方對慢阻肺穩定期的影響的研究結果一致[19]。本研究結果亦顯示,治療 2 個月后試驗組 mMRC 改善情況較對照組更為顯著(P<0.05),與先前關于中草藥方對慢阻肺穩定期的影響的研究結果一致[19],提示益活化痰方可能改善慢阻肺患者呼吸困難的情況。本研究結果顯示,治療 2 個月后試驗組 6MWD 改善情況與對照組相比差異無統計學意義(P>0.05)。雖然前期大量研究證實,中醫藥聯合常規治療能夠進一步改善患者的運動耐量[16],但研究周期對于該指標的觀察存在影響,若研究時間過短可能難以發現顯著改變。

慢阻肺患者急性加重住院后的長期預后較差,頻繁急性加重患者的健康狀況、發病率和死亡率普遍高于急性加重頻率較低的患者,預防急性加重是管理慢阻肺的重要目標[1]。本研究發現,聯合益活化痰方治療后,試驗組在年急性加重次數、年急性加重住院次數、年急性加重總住院日方面與對照組相比均有所下降,差異有統計學意義(P<0.05),提示益活化痰方能減少慢阻肺患者急性加重風險。

慢阻肺是一種慢性氣道炎癥疾病,肺功能對于慢阻肺的診療評估預后具有重要意義。本研究發現常規治療聯合益活化痰方治療后,兩組 FVC、FEV1、FEV1/預計值變化情況比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。治療前后血清和誘導痰上清液 IL-6、IL-1β、IL-10 比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。肺功能指標的陰性結果可能與本研究治療及隨訪周期較短,既往針對肺功能指標的研究周期多在 48~52 周[20-21]。且本研究僅關注幾項常規炎癥因子,而試驗藥物可能通過其他炎癥信號或者機制發揮治療作用,相關探索有待進一步深入。

本研究存在局限性。例如,本研究時間較長,訪視點多,項目實施過程中存在患者不能完全配合研究方案而脫落的情況,導致最終完成研究的患者例數略低于估算量,可能會影響研究結果總體推斷的精密程度和準確程度。若實際情況允許,在未來的研究中,開展更大規模的研究,擴大取樣,并進一步細化記錄患者病情詳細變化,增加首次急性加重時間、首次住院或急診就診時間等臨床惡化指標,更好的評價益活化痰方的臨床療效。

綜上所述,在常規西醫治療基礎上加用益活化痰方治療,可以提高慢阻肺穩定期(氣虛血瘀痰阻證)患者的中醫證候臨床療效,改善臨床癥狀,提高生活質量,減少急性加重風險,并有較高安全性。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。

慢性阻塞性肺疾病(以下簡稱“慢阻肺”)是常見的呼吸系統疾病,主要臨床表現為咳嗽、咳痰以及呼吸困難,其高患病率、高死亡率和高致殘率給社會帶來了巨大負擔[1]。我國最新成人肺部健康調查顯示,40 歲以上人群慢阻肺患病率高達 13.7%,患病人數約為 1 億[2]。常因其頻繁急性加重或并發癥過早死亡,慢阻肺已成為我國第 3 大死亡原因[3]。10 萬人中有 41.9 人死于該病[4]。自 2017 年起,慢阻肺已在我國全部疾病傷殘調整壽命年排名中位居第 3 位[3]。基于統計模型預測,2030 年我國慢阻肺的疾病負擔將進一步加重,其死亡數和死亡率預計將較進一步升高[5]。可見慢阻肺是危害我國公民健康的關鍵公共衛生問題。

慢性氣道炎癥、免疫功能低下、肺血流動力學紊亂/氣道重塑和氣道黏液高分泌是慢阻肺主要的病理生理特點,現有西醫常規治療雖然改善患者癥狀和降低急性加重風險,但在部分患者中效果不佳,不能完全逆轉肺功能的持續下降。因此,尋求新的治療方法至關重要。中藥治療慢阻肺有豐富的臨床經驗。有關中藥治療慢阻肺穩定期的隨機對照試驗系統評價表明,中藥能提高臨床療效,有效防止肺功能進一步下降[6]。慢阻肺在中醫學屬于“咳嗽”“喘病”“肺脹”的范疇[7-9],主要病變在肺,隨著病程的發展累及脾、腎,最終導致三臟虛損,化生痰濁、瘀血;痰濁、瘀血膠固難解,伏阻肺絡,遇感而發,貫穿始終。四川大學華西醫院毛兵教授課題組長期從事中西醫結合治療慢阻肺的基礎與臨床研究,認為“氣虛”“血瘀”“痰阻”慢阻肺穩定期的基本病機,分別與現代醫學免疫功能低下、肺血流動力學紊亂/氣道重塑、氣道黏液高分泌相對應。基于此總結及長期臨床經驗,本課題組提煉出益活化痰方。本研究采用隨機、對照的方法,旨在探索益活化痰方治療慢阻肺穩定期氣虛血瘀痰濁證患者的臨床療效及安全性,為中醫藥手段治療慢阻肺提供科學依據。

1 對象與方法

1.1 研究對象

選擇 2016 年 8 月—2017 年 3 月于四川大學華西醫院中西醫結合科門診就診的合格慢阻肺穩定期氣虛血瘀痰阻證患者。納入標準:① 符合西醫診斷為慢阻肺穩定期,慢阻肺西醫診斷標準參照《慢性阻塞性肺疾病全球倡議 2022 版》(global initiative for chronic obstructive lung diseases,GOLD)[1]:A. 持續、進行性加重的呼吸困難,咳嗽和咳痰;B. 吸煙、反復氣道感染或過敏、粉塵及有害氣體的吸入、遺傳等慢阻肺危險因素接觸史;C. 結合肺功能檢查吸入支氣管擴張劑后,1 s 用力呼氣量(forced ex-piratory volume in one second, FEV1)/用力肺活量(forced vital capacity, FVC)<70%;D. 慢阻肺穩定期:指患者咳嗽、咳痰和氣短等癥狀穩定或癥狀輕微,近 2 個月內無急性加重發作。② 符合中醫辨證為氣虛血瘀痰阻證,診斷標準參考《慢性阻塞性肺疾病中醫診療指南 2011 版》[10]:A. 主癥:氣短、乏力、咳痰、胸脅悶痛。B. 次癥:咳嗽、自汗、惡風、納呆、腹脹便溏、腰膝酸軟、耳鳴、唇甲紫紺。C. 舌脈:舌質淡或紫暗,苔白,脈細澀無力。凡主癥必備 3 項,同時次癥≥4 項,結合舌脈即可明確辨證。③ 年齡在 45~80 歲。④ 簽署知情同意書。排除標準:① 經檢查證實結核、腫瘤、刺激性氣體過敏等因素引起慢性咳嗽喘息;② 合并心血管、肝、腎和造血系統等嚴重原發疾病;③ 慢性支氣管炎并發嚴重心功能不全;④ 過敏體質。本研究經四川大學華西醫院生物醫學倫理分委會批準[2016 年審(218)號]。患者經充分溝通后自愿參與本研究。

參考本研究團隊前期的臨床研究[11],預估試驗組中醫證候療效的總有效率為 57%,對照組總有效率為 15%。本次研究采用軟件 PASS 11 計算樣本量,采用 Two Independent Proportions Power Analysis 模塊,設置α=0.05,power=0.95,試驗組和對照組按照 1∶1 分配受試者,雙側檢驗。經計算,共需納入患者 70 例,考慮脫落與剔除因素,增加 15%的病例并取整數人數,最終確定本研究總例數為 80 例,每組各 40 例。

1.2 研究方法

1.2.1 分組

采用隨機數字表方法,將納入患者隨機分為試驗組和對照組。

1.2.2 治療方法

對照組給予西醫常規治療,內容包括:教育與督促患者戒煙;使患者了解慢阻肺的病理生理與臨床基礎知識;呼吸功能鍛煉,如腹式呼吸及縮唇鍛煉;家庭氧療;根據 GOLD 指南推薦[1],在醫生指導下,規律吸入短效β2 受體激動劑或長效抗膽堿藥或/和長效β2 受體激動劑+吸入激素。對照組在試驗期間不得加用與治療該病有關的中藥。試驗組在對照組的基礎上加用益活化痰方免煎中藥(防風 10 g、白術 15 g、黃芪 30 g、黨參 20 g、川芎 15 g、赤芍 10 g、桃仁 12 g、山藥 20 g、熟地黃 20 g、淫羊藿 15 g、山茱萸 15 g、茯苓 15 g、全瓜蔞 15 g、陳皮 12 g、法半夏 10 g,1 袋/次,3 次/d,飯前溫水沖服)。治療過程,如病情有急性加重,各組均按急性加重期原則治療,試驗組可不停中藥。上述免煎中藥由免煎制藥公司統一進行配置。兩組療程均為 2 個月。

1.2.3 訪試點

本研究共 8 個訪視時點,分別為治療前、治療后隨訪2、4、6、8、10、12個月,每次訪視間隔 2 個月。

1.3 觀察指標與療效評價

1.3.1 主要療效指標

中醫證候療效的總有效率為主要療效指標。中醫診斷標準分為主癥和次癥,主癥評分以 0、2、4、6 分計,次癥評分以 0、1、2、3 分計,中醫證候評分為中醫主癥評分加上中醫次癥評分之和。療效率=(療前總評分值-療后總評分值)/療前總評分值×100%。臨床控制:療效率≥90%;顯效:療效率≥60%且<90%;有效:療效率≥30%且<60%;無效:療效率<30%。總有效率=(臨床控制+顯效+有效)/總人數×100%。

1.3.2 次要療效指標

① 中醫證候積分。中醫診斷標準分為主癥和次癥,主癥評分以 0、2、4、6 分計,次癥評分以 0、1、2、3 分計,中醫證候評分為中醫主癥評分加上中醫次癥評分之和。

② 慢阻肺評估測試(chronic obstructive pulmonary diseases assessment test, CAT)。CAT 問卷共包括 8 個問題,可通過評估咳嗽、咳痰、胸悶、睡眠、精力、情緒和活動能力,觀察慢阻肺對患者的影響程度,CAT 分值越大,表示慢阻肺患者癥狀越嚴重[12]。

③ 改良版英國醫學研究委員會呼吸困難量表評分(modified Medical Research Council Dyspnea Scale, mMRC)。mMRC 評分可評價慢阻肺患者的呼吸困難指數,分級數值與呼吸困難程度呈正相關,即級數越高,呼吸困難的癥狀越明顯[12]。

④ 6 min 步行距離(six minutes walking distance, 6MWD)。該試驗簡單易行,通過 6 min內受試者行走的距離長短,可較好地反映慢阻肺患者的運動耐量[13]。

⑤ 遠期療效指標(年急性加重次數、年急性加重住院次數和年急性加重總住院日)。反復急性加重會加速慢阻肺患者肺功能惡化,嚴重影響患者生活質量,導致病死率升高。控制并減少急性加重次數可顯著提高患者的生活質量、降低死亡率,是慢阻肺穩定期管理的重要目標[1]。本研究通過 1 年的連續隨訪,統計患者的年急性加重次數、住院次數和總住院日,以評估益活化痰方對患者遠期預后以及未來急性加重風險的影響。

⑥ 肺功能檢測。本次研究采用肺功能儀(比利時麥迪)進行檢測,檢測前 1 d 囑患者停用吸入藥物,檢測指標包括 FVC、FEV1、FEV1/預計值等[14]。其中,預計值由肺功能檢測儀估算。

⑦ 炎癥指標。本研究通過觀察患者清晨空腹血清和誘導痰上清液中白細胞介素(interleukin, IL)-6、IL-1β和 IL-10 炎癥指標水平,探索益氣活血化痰法對慢阻肺穩定期氣虛痰瘀阻肺證患者全身炎癥水平的影響[14]。

中醫證候積分以及遠期療效指標 8 個訪視點均進行資料收集,而 CAT、mMRC、6MWD、肺功能、炎癥指標在治療前后進行資料收集。

1.3.3 安全性評價

詳細記錄治療過程中的不良事件以及嚴重不良事件,監測患者用藥前后(用藥結束后 1 周內)的血常規、肝功能、腎功能、大便隱血、小便常規以及心電圖檢查。

1.4 數據篩選

數據篩選由數據管理員負責。采用 SPSS 29.0 數據庫,進行數據錄入與管理。對病例報告表中存在的疑問,向研究者發出詢問,研究者應盡快解答并返回;數據管理員根據研究者的回答進行數據修改,確認與錄入。要求參加試驗的患者遵守試驗治療方案,依從性好,使用試驗藥物數量在 80%~120%,完成病例報告表規定填寫內容的病例,主要變量可以測定,基線變量沒有缺失,沒有對試驗方案的重大違反。

1.5 質量控制

本研究采用隨機、雙盲、空白對照設計方案,隨機方法采用計算機軟件隨機,分配方案采用不透明信封隱藏,能保證做到完全隨機分配,排除人為干擾,是避免選擇性偏倚最有效的措施。嚴格制定納入標準是控制偏倚的重要方法之一,制定明確的納入和排除標準,使研究對象嚴格限制在某一特定的范圍,減少彼此間的差異,有利于對觀察因素做出客觀的結論。療效和安全性指標評價和記錄有研究醫師進行,最終資料統計由第三方盲法統計分析,從而保證研究結果的真實可靠。為了保證研究的順利進行,臨床試驗正式啟動前課題組要召開專門的臨床培訓會,對臨床研究者進行統一培訓。對課題實施方案及各項標準操作規程進行重點培訓,使每個臨床研究人員熟悉掌握研究過程和具體實施細則,以提高研究人員的內部觀察一致性和觀察者之間一致性,保證臨床研究結論的可靠性。

1.6 統計學方法

采用 SPSS 29.0 軟件進行數據分析。符合正態分布的計量資料以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本獨立樣本 t 檢驗,效應量采用均數差表示,并計算 95%置信區間(confidence interval, CI);不符合正態分布的計量資料以中位數(下四分位數,上四分位數)表示,組間比較采用獨立樣本Wilcoxon秩和檢驗,效應量采用中位數差表示,并計算 95%CI。計數資料以例數和百分比表示,其中等級資料采用獨立樣本秩和檢驗,非等級資料采用χ2 檢驗或 Fisher 確切概率法,效應量采用比值比(ratio ratio, OR),并計算 95%CI。雙側檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 試驗完成情況及受試者基本情況

篩選慢阻肺穩定期患者 131 例,按照研究計劃成功納入 80 例,在試驗過程中,試驗組脫落 6 例,對照組脫落 5 例,最終共 69 例按要求完成所有訪視并納入統計分析,其中試驗組 34 例,對照組 35 例。試驗完成情況及患者基本情況見圖1、表1。可見,兩組患者基本情況比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。

圖1

試驗流程圖

圖1

試驗流程圖

2.2 兩組中醫臨床證候療效比較

兩組中醫證候療效有效率比較見表2。治療 2 個月后,試驗組中醫證候療效有效率高于對照組(44.1% vs. 8.6%;P=0.001) 。隨訪 2 、 4 個月,兩組的中醫證候療效有效率比較,差異均有統計學意義(P<0.05);其余隨訪時間點的中醫證候療效有效率比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。

2.3 兩組治療前后中醫證候積分、CAT、mMRC、6MWD 比較

兩組治療前后中醫證候積分、CAT、6MWD、mMRC 比較見表3。治療前,兩組的中醫證候積分、CAT、mMRC、6MWD 進行比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。治療 2 個月后中醫證候積分、CAT 評分在兩組組內及組間進行比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。治療后,mMRC、6MWD 在兩組內及組間進行比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。治療前后的中醫證候積分、CAT 評分、mMRC 變化值,試驗組較對照組改善更為明顯(P<0.05);而 6MWD 變化值,兩組比較差異無統計學意義(P>0.05)。

2.4 兩組治療前后遠期療效指標比較

兩組遠期療效指標比較見表4。治療前,兩組年急性加重次數、年急性加重住院次數和年急性加重總住院日指標比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。試驗組各項遠期療效指標治療前后組內比較,差異均有統計學意義(P<0.05);而對照組各項遠期療效指標在治療前后組內比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組各項遠期療效指標組間比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。

2.5 兩組治療前后肺功能指標比較

兩組治療前后肺功能指標比較見表5。治療前后組間、組內比較顯示,兩組的 FVC、FEV1、FEV1/預計值比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。

2.6 兩組治療前后血清和誘導痰上清液炎癥因子比較

兩組治療前后血清和誘導痰上清液炎癥因子比較見表6。治療前后組間、組內比較顯示,血清和誘導痰上清液 IL-6、IL-1β、IL-10 比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。

2.7 安全性評價

本次完成研究所有患者,均無嚴重不良反應發生,治療組 1 例患者在用藥過程中出現一過性大便次數增加。所有患者用藥前后的血常規、肝功能、腎功能、大便隱血、小便常規以及心電圖檢查均無異常變化。

3 討論

本研究通過隨機雙盲對照試驗,系統觀察了常規治療基礎上聯用益活化痰方對慢阻肺患者臨床癥狀、生活質量、運動耐量、肺功能、急性加重風險等指標的影響,旨在評估益活化痰方對慢阻肺氣虛血瘀痰阻證患者的臨床療效和安全性。同時,對慢阻肺患者的血清及痰液炎癥因子進行了檢測,旨在初步觀察益活化痰方對慢阻肺的治療機制。

本研究的課題組長期致力于中西醫結合治療慢阻肺的基礎與臨床研究,認為“氣虛血瘀痰阻”是慢阻肺穩定期的基本病機。提出了“益氣活血化痰法”治療該病的中西醫結合病機理論,并在這一理論的指導下,總結提煉出了益活化痰方。方中防風、白術、黃芪、黨參益氣,主要補益肺脾腎三臟,兼以提高機體免疫功能,有未病先防的理念[15],有助于預防疾病的急性加重;川芎、赤芍、桃仁活血,用以減緩氣道結構重建,改善肺循環血流動力學和流變學紊亂;輔以熟地、淫羊藿、山茱萸補益腎氣,具有增強耐缺氧能力,提高免疫功能和消炎等作用;全瓜蔞、陳皮、法半夏理氣化痰、寬胸散結,以減輕氣道黏液高分泌,改善咳嗽、咳痰、胸悶癥狀。本方一方面能夠補氣健脾化痰以治氣虛之證,升清降濁,脾胃調和,水谷精氣生化有源,痰濕瘀血自化;另一方面能夠益氣固表御風,防止外邪入侵引動伏痰之證,氣旺表實,則外邪不易內侵,實現“正氣存內邪不可干”的功效。

本研究結果顯示,試驗組治療 2 個月后中醫證候療效有效率高于對照組(44.1% vs. 8.6%),提示益活化痰方聯合西藥常規治療較單獨使用西藥常規治療能夠更好地改善患者的中醫體征和臨床癥狀[16-17]。此外,隨訪 2、4 個月后,試驗組的中醫證候療效有效率仍高于對照組(P<0.05),提示中藥療效具有持久性,即使在停藥后仍然能夠在體內維持一定時間的療效。

CAT 評分、mMRC 和 6MWD 是反映慢阻肺患者臨床癥狀、生活質量以及活動耐力等方面健康狀況的指標,常用于評估中西藥物干預的有效性[17-18]。本研究結果顯示,在常規治療聯合益活化痰方治療后,患者 CAT 評分下降較對照組更為顯著(P<0.05),提示益活化痰方可能改善慢阻肺患者生活質量,與他人關于中草藥方對慢阻肺穩定期的影響的研究結果一致[19]。本研究結果亦顯示,治療 2 個月后試驗組 mMRC 改善情況較對照組更為顯著(P<0.05),與先前關于中草藥方對慢阻肺穩定期的影響的研究結果一致[19],提示益活化痰方可能改善慢阻肺患者呼吸困難的情況。本研究結果顯示,治療 2 個月后試驗組 6MWD 改善情況與對照組相比差異無統計學意義(P>0.05)。雖然前期大量研究證實,中醫藥聯合常規治療能夠進一步改善患者的運動耐量[16],但研究周期對于該指標的觀察存在影響,若研究時間過短可能難以發現顯著改變。

慢阻肺患者急性加重住院后的長期預后較差,頻繁急性加重患者的健康狀況、發病率和死亡率普遍高于急性加重頻率較低的患者,預防急性加重是管理慢阻肺的重要目標[1]。本研究發現,聯合益活化痰方治療后,試驗組在年急性加重次數、年急性加重住院次數、年急性加重總住院日方面與對照組相比均有所下降,差異有統計學意義(P<0.05),提示益活化痰方能減少慢阻肺患者急性加重風險。

慢阻肺是一種慢性氣道炎癥疾病,肺功能對于慢阻肺的診療評估預后具有重要意義。本研究發現常規治療聯合益活化痰方治療后,兩組 FVC、FEV1、FEV1/預計值變化情況比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。治療前后血清和誘導痰上清液 IL-6、IL-1β、IL-10 比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。肺功能指標的陰性結果可能與本研究治療及隨訪周期較短,既往針對肺功能指標的研究周期多在 48~52 周[20-21]。且本研究僅關注幾項常規炎癥因子,而試驗藥物可能通過其他炎癥信號或者機制發揮治療作用,相關探索有待進一步深入。

本研究存在局限性。例如,本研究時間較長,訪視點多,項目實施過程中存在患者不能完全配合研究方案而脫落的情況,導致最終完成研究的患者例數略低于估算量,可能會影響研究結果總體推斷的精密程度和準確程度。若實際情況允許,在未來的研究中,開展更大規模的研究,擴大取樣,并進一步細化記錄患者病情詳細變化,增加首次急性加重時間、首次住院或急診就診時間等臨床惡化指標,更好的評價益活化痰方的臨床療效。

綜上所述,在常規西醫治療基礎上加用益活化痰方治療,可以提高慢阻肺穩定期(氣虛血瘀痰阻證)患者的中醫證候臨床療效,改善臨床癥狀,提高生活質量,減少急性加重風險,并有較高安全性。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。