引用本文: 謝鈺欣, 賈愛紅, 田齊. 手臂吊帶對腦卒中偏癱患者肩部半脫位療效的 Meta 分析. 華西醫學, 2024, 39(1): 63-70. doi: 10.7507/1002-0179.202305038 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

腦卒中后偏癱患者常見并發癥有肩關節疼痛伴半脫位[1],特別是在上肢肌力障礙的患者中,發生垂直盂肱半脫位的可能性明顯增加,從而導致肱骨向下移位,最終導致偏癱性肩關節疼痛[2-3]。研究表明,腦卒中偏癱患者分別有 17%和 23%在預后隨訪中 1 周和 6 個月出現肩關節疼痛。此外,沒有出現或存在輕微運動感覺缺陷的患者在后期病情發生的過程中,仍然有可能會發展成肩部疼痛[4]。有研究進一步提出各項理論來證明了上肢偏癱和步態速度之間的相關性。如患側手臂運動量的降低可能會對踝關節活動范圍產生負面影響[5-6]。此外,不對稱步態模式和上肢損傷引起的心理不安全感可能與異常步態模式相關[7]。手臂吊帶等輔助支持系統長期以來一直用于治療卒中后肩關節半脫位[1,8]。一項系統評價發現在卒中患者中應用臂吊帶時肩痛和半脫位的改善具有良好的效果[2]。至于患者的步態情況和手臂吊帶之間的關聯,S?dring 等[9]發現了手臂吊帶對姿勢和步態表現的影響,并通過調查患者使用后期的預后情況,發現在使用手臂支撐時,站立和行走平衡更好。在過去的 20 年里,相關研究已經評估了臂吊帶對卒中后偏癱患者步態或平衡的影響,但其結果仍然不夠明確。目前國內并沒有較為系統的對手臂吊帶的統計分析和系統評價。因此,本研究小組擬通過系統的 Meta 分析,以確定手臂吊帶的使用如何影響卒中后偏癱患者的生活質量、上肢功能和延緩疼痛,為臨床醫護人員對患者的治療增加循證醫學的可信度。

1 資料與方法

1.1 納入與排除標準

1.1.1 納入標準

① 研究對象:經診斷所有患者除腦卒中偏癱,既往未接受過肩關節輔助類型的治療手段,其性別、種族、年齡、國籍和刊登期刊類型不限;② 干預手段:使用不同類型的手臂吊帶或使用不同類型的手臂吊帶并聯合康復訓練輔助治療;③ 對照組:試驗過程中未使用任何形式的肩關節手臂吊帶,或僅進行康復訓練輔助治療;④ 結局指標(outcomes, O):至少包含了以下一種結局指標:主要結局是上肢手功能評估[步態評估評分(Fugl-meyer, FMA)]、視覺模擬評分法(Visual Analog Scale, VAS)、Barthel 指數(Barthel Index, BI);次要結局是功能平衡測試或步行評估參數,如呼吸紊亂指數(Apnea-hypopnea Index, AHI)、6 min 步行距離(6 min walking test, 6 MWT)、10 m 步行時間(10 meter walk time, 10 MWT)、心率、Berg平衡量表;⑤ 研究類型:隨機對照試驗(randomized controlled trial, RCT),評價臂吊帶對卒中后偏癱患者步態或平衡的影響 RCT。

1.1.2 排除標準

① 不同的目標人群;② 與步態或平衡無關的終點;③ 與其他干預重疊;④ 文獻研究為系統評價、文獻綜述、臨床觀察、橫斷面研究等非對比研究;⑤ 研究未經批準,且所有患者及家屬均未知情同意的結果數據;⑥ 試驗結果有缺失。

1.2 檢索策略

計算機檢索中國知網、萬方、維普、PubMed、Web of Science、Embase、Cochrane Library、OVID、EBM Reviews、Best Practice、ACP Journal Club、Practice Guidline 數據庫。檢索時間為建庫至 2023 年 3 月。中文關鍵詞為“吊帶”“腦卒中偏癱”,英文關鍵詞為“sling”“strokes”“hemiplegia”。

以 PubMmed 為例,具體檢索策略如下:(“sling”[All Fields] OR “slings”[All Fields]) AND (“stroke”[MeSH Terms] OR “stroke”[All Fields] OR “strokes”[All Fields] OR “stroke s”[All Fields]) AND (“hemiplegia”[MeSH Terms] OR “hemiplegia”[All Fields] OR “hemiplegias”[All Fields])。

1.3 文獻篩選與資料提取

2 名研究者獨立篩選文獻。首先按照納入、排除標準分別對文獻的標題和摘要進行篩選,對符合標準的文獻進一步閱讀全文,并嚴格按照納入及排除標準再次剔除不符合要求的文獻,同時記錄剔除文獻的數量及剔除的原因。隨后進行數據提取,包括參與者的數據、納入和排除標準、不同的干預方式、干預細節(干預周期、手臂吊帶的差異等)和結果測量。如遇分歧都通過與第三方討論解決。必要時聯系研究作者,以獲取更多信息確定最終納入的文獻。

1.4 納入研究的偏倚風險評價

采用 Cochrane 評估工具[10]來評估納入文獻的方法學質量。其內容包括 7 個方面(包括隨機化、分配隱藏、參與者的盲目性、結果評估的盲目性、不完整的結果數據、選擇性報告和其他偏差風險),每篇文獻的 7 個方面都處于低偏倚風險,文獻質量為 A 級;部分處于低偏倚風險、部分處于不確定風險,文獻質量為 B 級;有 1 個或多個評價指標處于高偏倚風險水平,文獻質量為 C 級。

1.5 統計學方法

采用 RevMan 5.4.1 軟件進行 Meta 分析。連續性變量采用均數差(mean difference, MD)表示,各研究的效應量采用 95%置信區間(confidence interval, CI)表示。采用 Q 檢驗(P 值)和 I2 對不同文獻間的統計學異質性進行分析。若 P>0.1 或 I2≤50%,認為研究異質性小,采用固定效應模型進行分析;反之 P≤0.1 或 I2>50%,認為研究具有異質性,采用隨機效應模型進行分析,并對可能導致異質性和影響合并效應量后值的因素進行敏感性分析與亞組分析。敏感性檢驗用于判斷分析異質性是否會影響結果的穩定性。其中,敏感性分析采用 stata 17.0 軟件進行進行;對高異質性(I2>50%)或納入文獻>2 篇的文獻進行逐一剔除的方法進行分析;對異質性較小(I2≤50%)或納入文獻≤2 篇的文獻同時進行固定效應模型和隨機效應模型分析。對研究數據異質性過高的文獻研究進行亞組分析。通過制作漏斗圖對納入文獻的發表偏倚進行檢測。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 文獻檢索

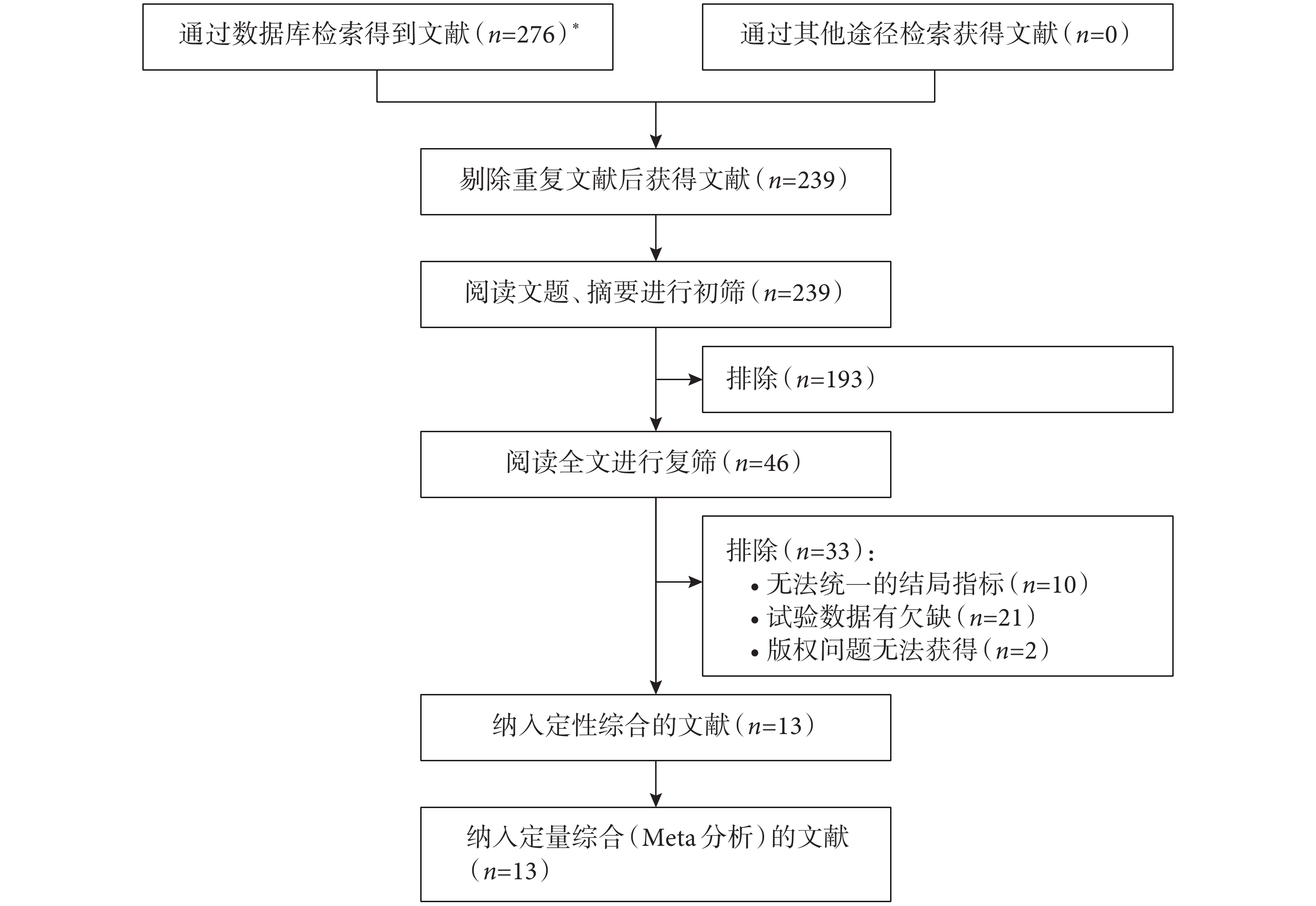

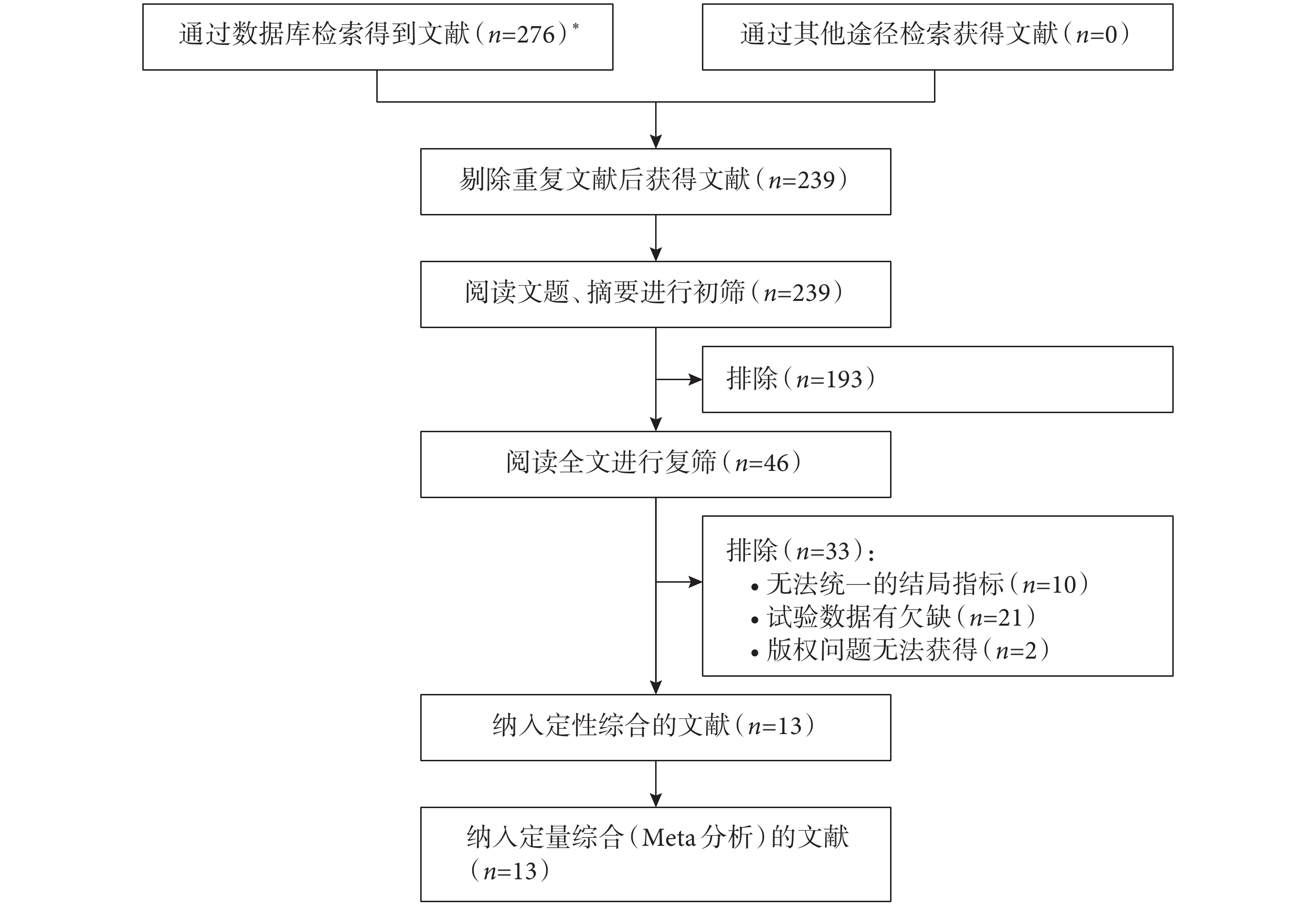

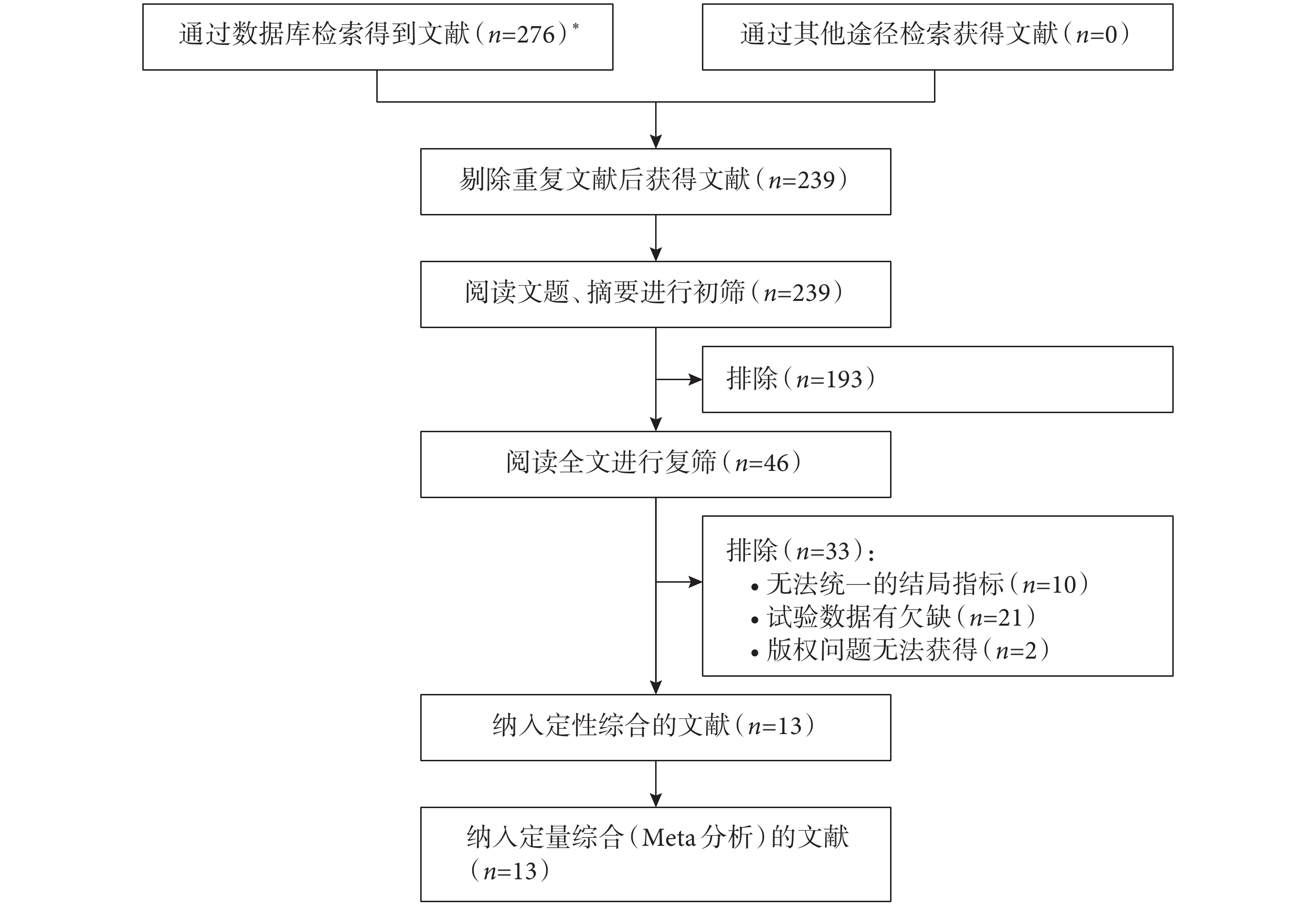

文獻檢索共獲得 276 篇文獻。以 Endnote 軟件結合人工進行重復文獻的剔除,剔除 37 篇重復文獻后,根據剩余 239 篇文獻的題目和摘要,剔除 193 篇不相關的文獻,再對剩下的 46 篇文獻的內容進行仔細閱讀,最終共納入 13[11-23]篇文獻,均為 RCT。文獻篩選流程及結果見圖1。

圖1

文獻篩選流程圖

圖1

文獻篩選流程圖

*具體包括:CNKI(

2.2 納入文獻基本特征

最終納入 13 篇文獻[11-23],其中英文 7 篇[17-23],中文 6 篇[11-16]。共計 691 例患者,試驗組 343 例,對照組 348 例,患者平均年齡均在 18 歲以上,對照組干預方法均為常規康復護理,試驗組干預方法均在對照組的基礎上添加。文獻基本特征見表1。

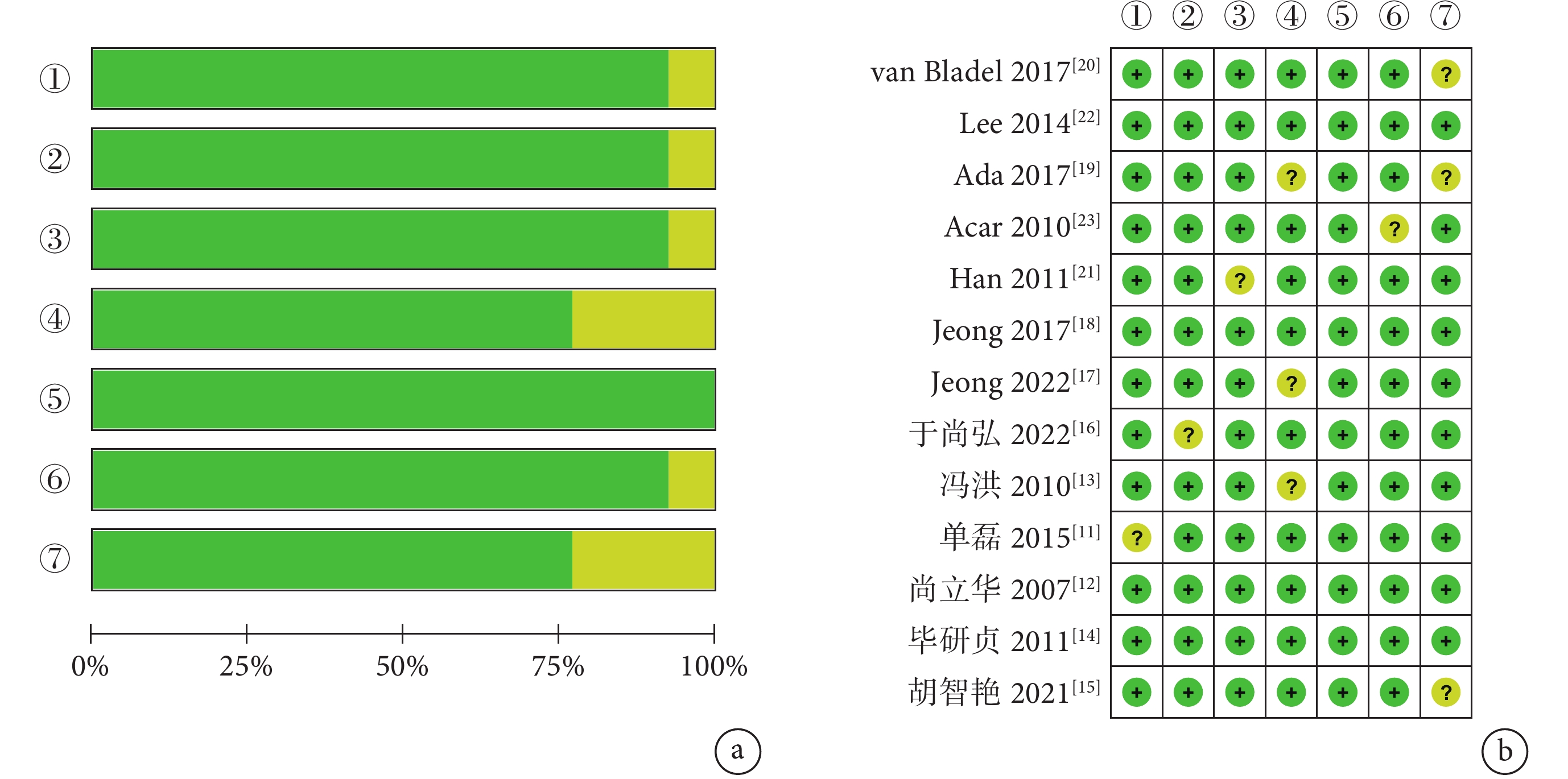

2.3 納入文獻的質量評價

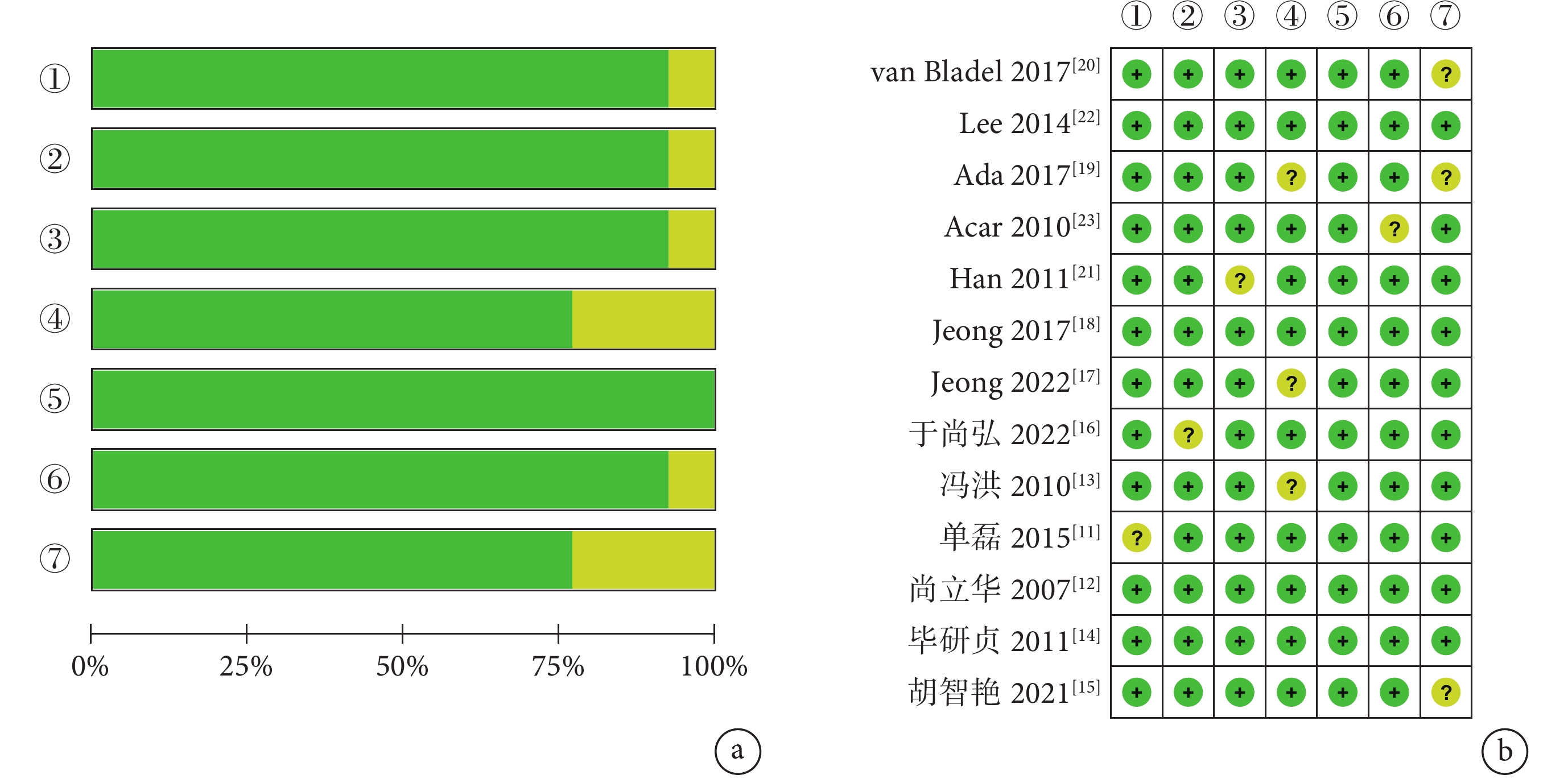

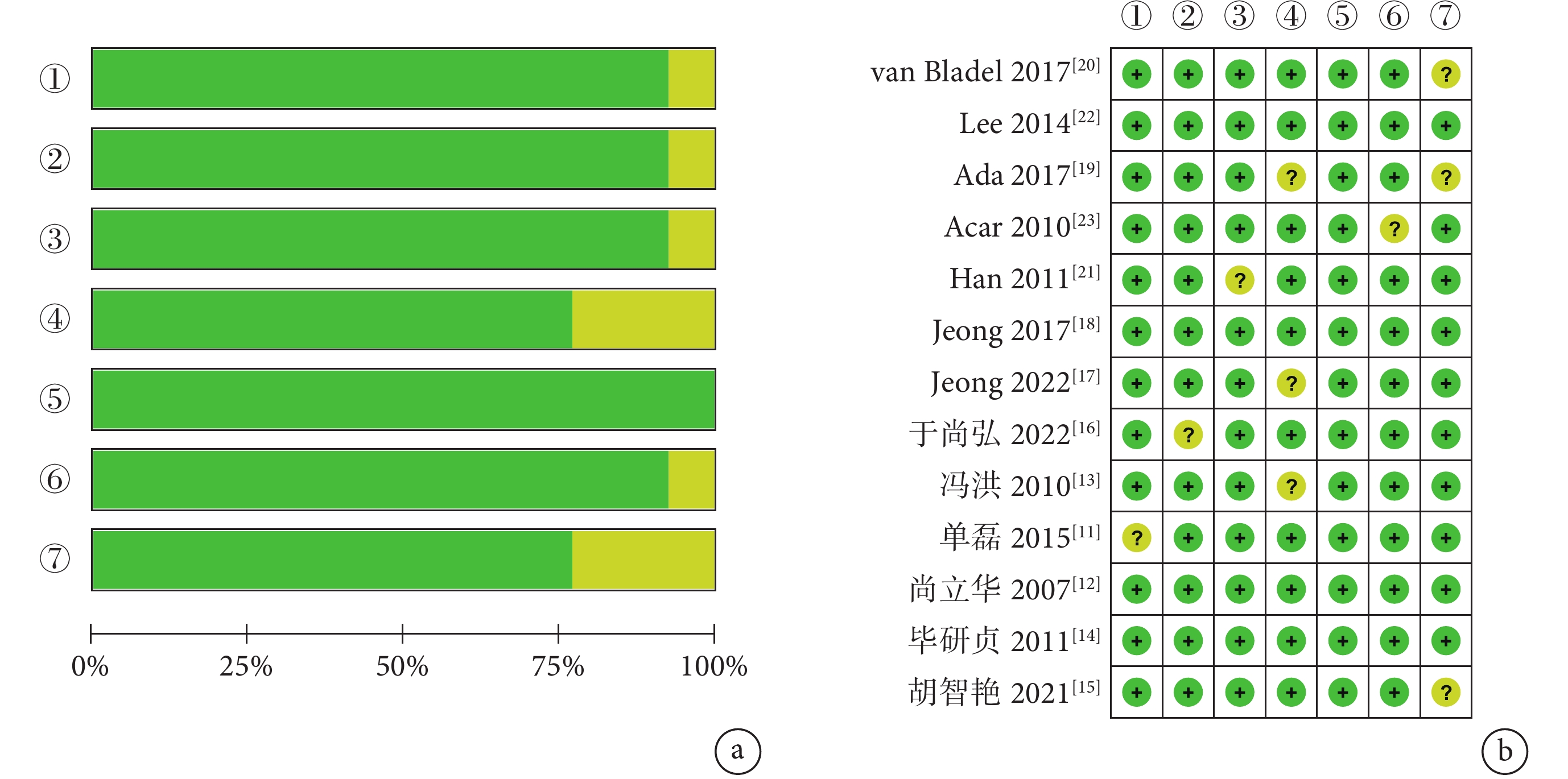

在納入的 13 項 RCT 中,13 項研究均有較低的偏倚風險,文獻質量評價均為 A 級。12 項[12-23]研究報告了隨機序列的產生方法;12 項[11-15, 17-23]研究報告了分配隱藏的具體方法,且均判斷為充分;12 項[11-20, 22-23]對研究者和受試者施盲,均判斷為盲法充分;10 項[11-12, 14-16,18, 20-23]研究報告了退出/失訪情況;13 項[11-23]研究均報告了臨床試驗注冊的相關信息,可以獲得研究方案,從研究方案判斷不存在選擇性報告的情況;12 項[11-22]研究報告了研究的資助情況,但判斷可能存在直接利益沖突,1 項[23]研究未報告研究資助情況。見圖2。

圖2

偏倚風險評價

圖2

偏倚風險評價

a. 納入研究總體風險偏倚評價;b. 納入單個研究風險偏倚評價;①:隨機序列生成(選擇偏倚);②:分配隱藏(選擇偏倚);③:參與者和工作人員的盲法(表現偏倚);④:結果評估的盲法(檢測偏差);⑤:結果數據不完整(自然減員偏倚);⑥:選擇性報告(報告偏倚);⑦:其他偏差;綠色表示偏低風險,黃色表示不明確的偏倚風險

2.4 Meta 分析結果

2.4.1 FMA

6 項[11-16]研究列出了 FMA 的連續性變化。Meta 分析結果顯示試驗組與對照組比較差異有統計學意義[MD=8.12,95%CI(2.39,11.60),P<0.000 01],見表2。

根據干預時間進行的亞組分析顯示,干預時間為 30 d 的研究存在高異質性(I2=86%,P=0.0007),干預后試驗組 FMA 高于對照組,且差異有統計學意義[MD=9.59,95%CI(4.21,14.98),P=0.0005];干預時間為 60 d 的研究異質性高(I2=60%,P=0.08),干預后試驗組 FMA 高于對照組,差異有統計學意義[MD=6.12,95%CI(1.82,10.42),P=0.005]。治療時間 90 d 的研究干預后試驗組 FMA 高于對照組,差異有統計學意義[MD=8.23,95%CI(2.39,14.07),P=0.000 6]。亞組間的比較結果顯示P=0.61。

2.4.2 VAS

6 項[11,14-16,19-20]研究列出了 VAS 的連續性變化。Meta 分析結果顯示,試驗組與對照組比較差異有統計學意義[MD=?1.13,95%CI(?1.70,?0.56),P=0.0001],見表2。

根據干預時間進行的亞組分析顯示,干預時間為 30 d 的研究存在低異質性(P=0.25,I2=29%),干預后試驗組 VAS 低于對照組,且差異有統計學意義[MD=?0.78,95%CI(?1.41,?0.15),P=0.01];干預時間為 60 d 的研究異質性高(I2=70%,P=0.04),干預后試驗組 VAS 低于對照組,差異有統計學意義[MD=?1.38,95%CI(?2.24,?0.52),P=0.002]。治療時間 90 d 的研究干預后試驗組 VAS 低于對照組,差異有統計學意義[MD=?1.92,95%CI(?3.72,?0.12),P=0.04]。亞組間的比較結果顯示P=0.34。

2.4.3 AHI

2 項[11,15]研究列出了 AHI 的連續性變化。Meta 分析結果顯示,試驗組與對照組比較差異無統計學意義[MD=?1.86,95%CI(?3.79,0.06),P=0.06],見表2。

2.4.4 BI

3 項[12-13,16]研究列出了 BI 的連續性變化。Meta 分析結果顯示,試驗組與對照組比較差異有統計學意義[MD=15.07,95%CI(3.34,26.90),P=0.01],見表2。

2.4.5 6 MWT

2 項[17-18]研究列出了 6 MWT 的連續性變化。Meta 分析結果顯示,試驗組與對照組比較差異無統計學意義[MD=?0.51,95%CI(?18.52,17.49),P=0.96],見表2。

2.4.6 10 MWT

2 項[17-18]研究列出了 10 MWT 的連續性變化。Meta 分析結果顯示,試驗組與對照組比較差異無統計學意義[MD=0.00,95%CI(?0.06,0.06),P=0.91],見表2。

2.4.7 心率

3 項[17-18,20]研究列出了心率的連續性變化。Meta 分析結果顯示,試驗組與對照組比較差異無統計學意義[MD=?0.22,95%CI(?5.10,4.27),P=0.93],見表2。

根據輔助工具進行的亞組分析顯示,使用單拐杖的研究存在低異質性(I2=0%,P=0.98),差異無統計學意義[MD=?0.01,95%CI(?5.10,5.11),P=1.00];使用多拐杖的研究差異亦無統計學意義[MD=?2.64,95%CI(?19.51,14.24),P=0.76]。亞組間的比較結果顯示P=0.77。

2.4.8 Berg平衡量表

2[22-23]項研究列出了Berg平衡量表的連續性變化。Meta 分析結果顯示,試驗組與對照組比較差異無統計學意義[MD=?2.53,95%CI(?8.17,3.10),P=0.38],見表2。

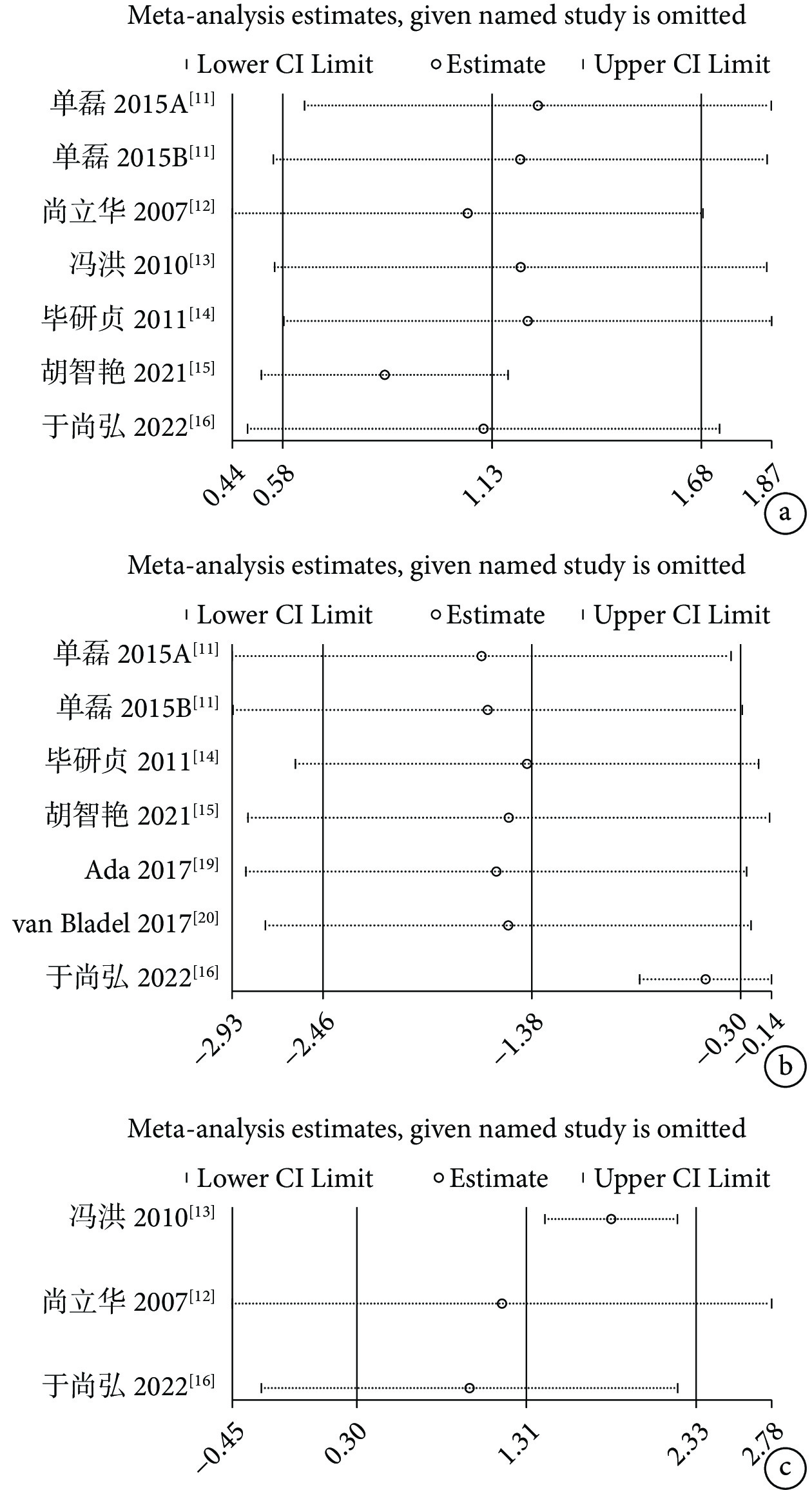

2.5 敏感性分析

對納入文獻中的結局指標異質性較小(I2≤50%)或納入文獻≤2 篇的文獻同時進行固定效應模型和隨機效應模型分析,比較 2 種模型的結果發現,AHI、6 MWT、10 MWT、心率和Berg平衡量表的效應量值均相差不大,表明本次研究的合并結果基本可靠,見表3。

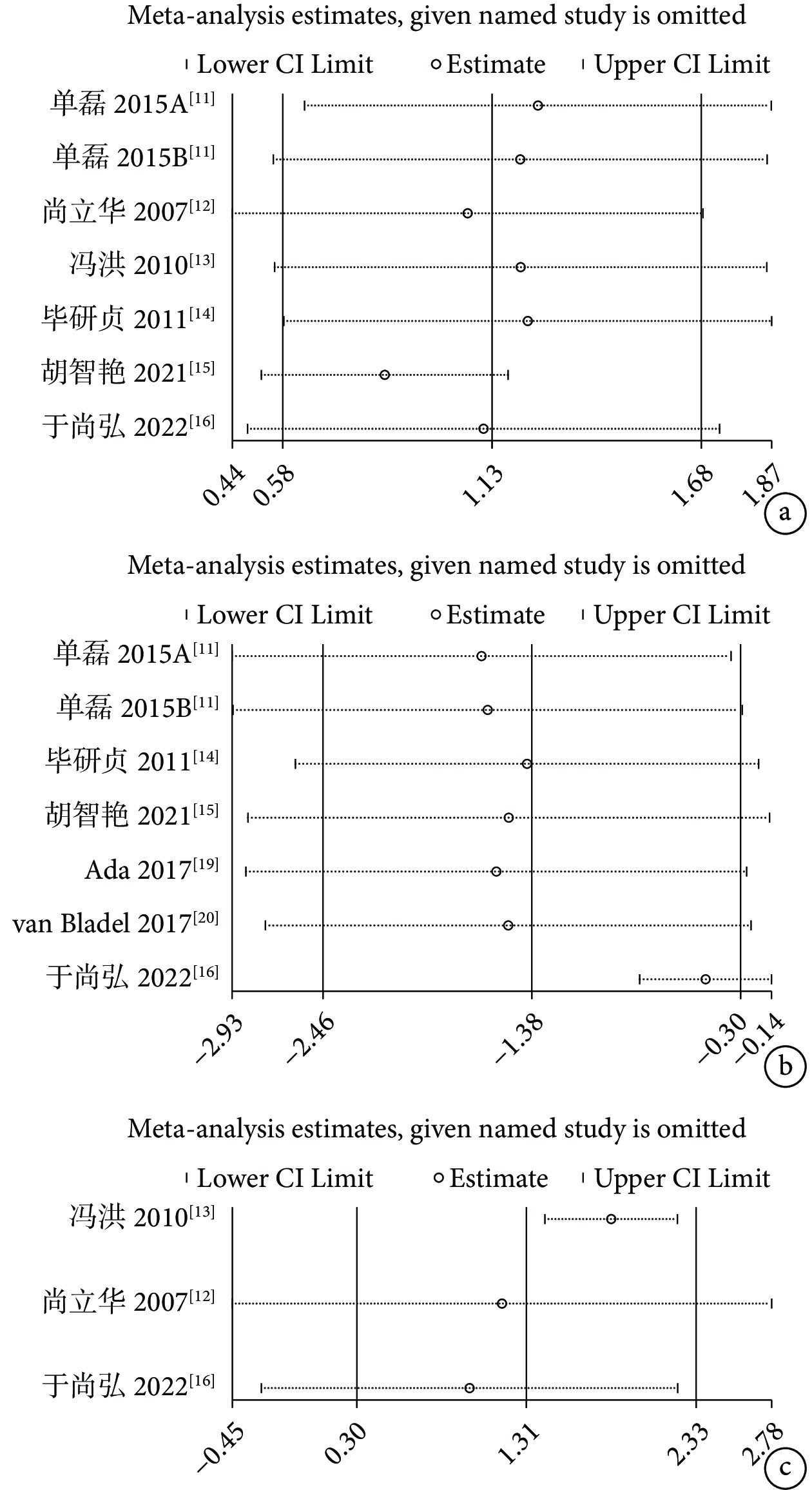

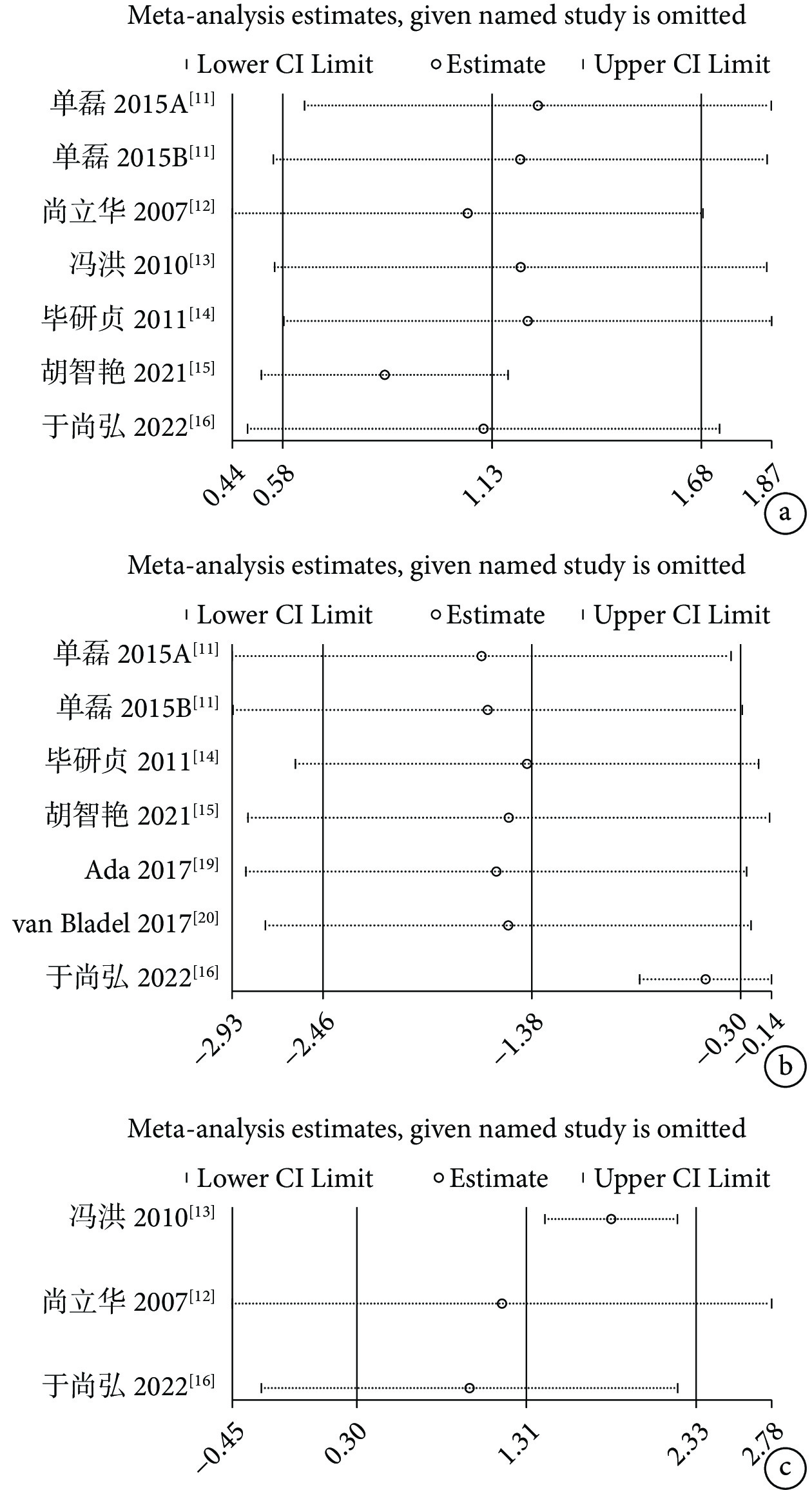

對于高異質性(I2>50%)或納入文獻>2 篇的文獻進行逐一剔除的方法進行敏感性分析,由圖3 可見,FMA 和 VAS 未發生明顯的異質性變化,僅 BI 在剔除是發現尚立華等[12]剔除后異質性出現較大變化,其可能是 BI 統計學異質性的主要來源,但由于納入的研究數據較少,無法進行亞組分析。

圖3

敏感性分析

圖3

敏感性分析

a. Fugl-Meyer 評定法;b. 視覺模擬評分法;c. Barthel 指數

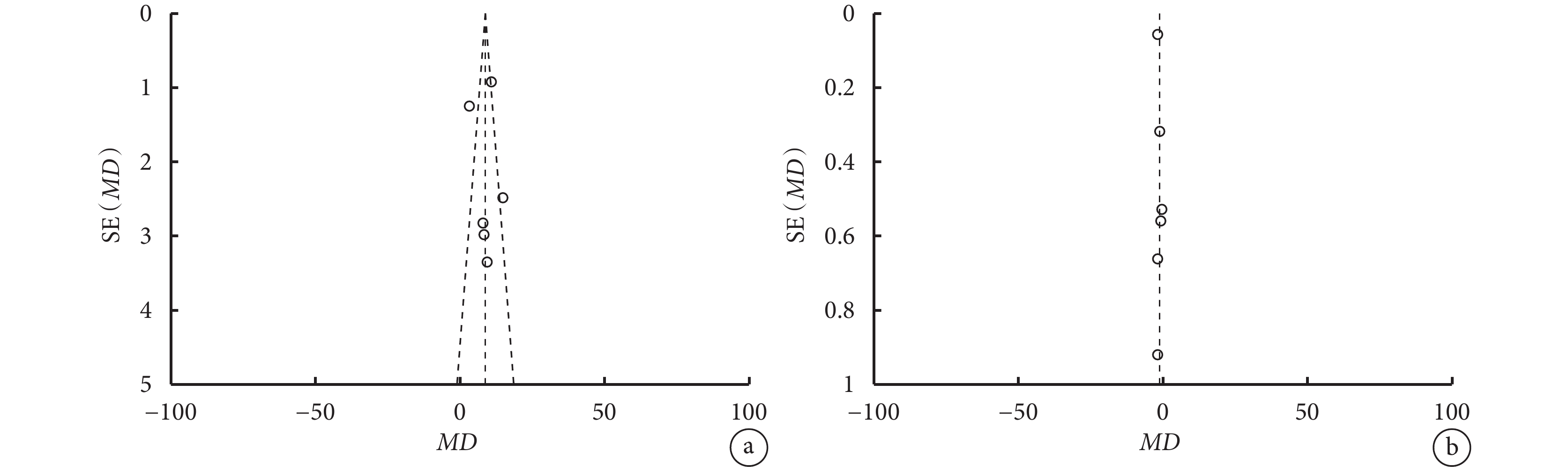

2.6 發表偏倚

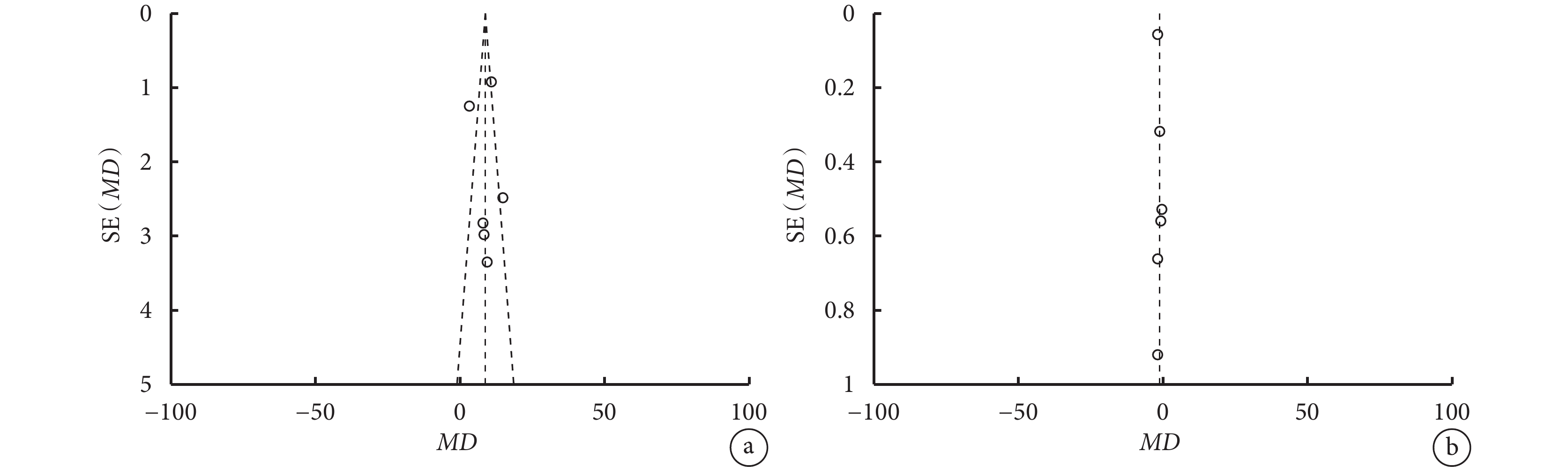

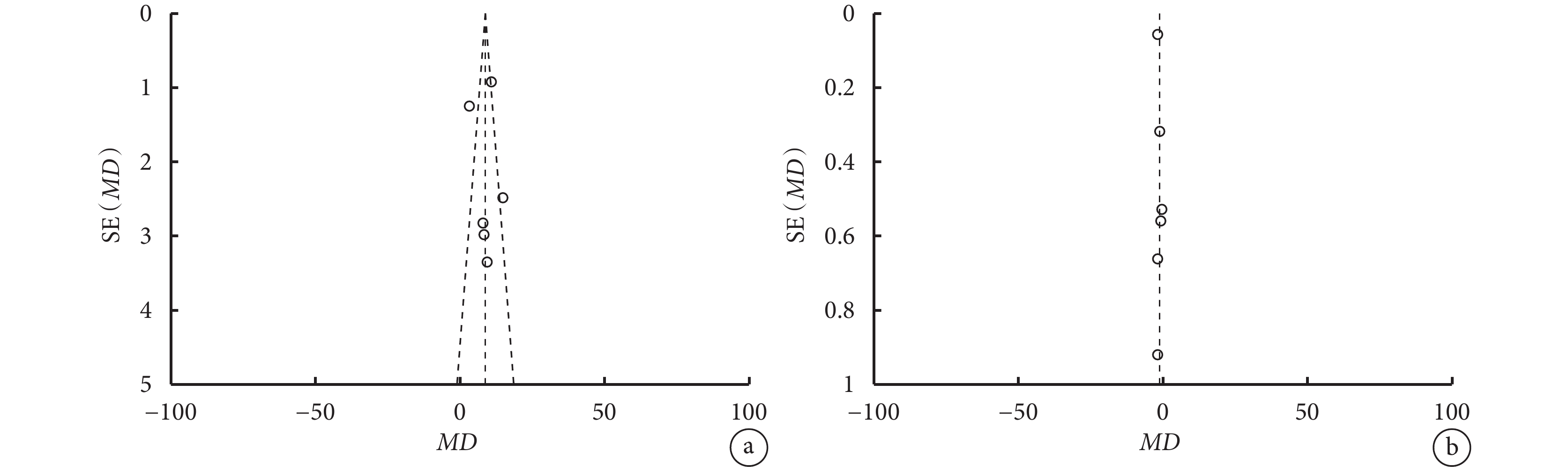

分別對納入樣本量最大的 FMA、VAS 2 個結局指標為自變量繪制倒漏斗圖(圖4),可知,FMA 大部分研究處于“倒漏斗”的上部而基底部研究較少,且左右大致對稱,提示無明顯發表偏倚。VAS 大部分研究處于“倒漏斗”的中部,左右對稱,提示可能存在發表偏倚性。其余結局指標由于數據較少,因此未制作漏斗圖觀察發表偏倚情況。

圖4

FMA、VAS 因素繪制的倒漏斗圖

圖4

FMA、VAS 因素繪制的倒漏斗圖

a. FMA;b. VAS;FMA:Fugl-Meyer 評定法;VAS:視覺模擬評分法

3 討論

手臂吊帶的使用可改善腦卒中后偏癱患者的上肢功能,緩解患者肩部疼痛和增強日常活動能力。多項研究表明,患者的步行速度與步態表現、生活質量、社會參與甚至重返工作崗位能力存在相關性[24]。此外,也有研究表明偏癱患者在使用手臂吊帶后存在的不良步態習慣,如節奏、步幅和步長在內的步態表現均降低[25]。Hwang 等[26]的研究報告指出腦卒中患者偏癱患側和非偏癱患側步長和步幅的情況;通過選擇臨床意義最大的偏癱側的步幅進行進一步分析發現,使用手臂吊帶可以改善患者步數和步長,增強其自信心,從而有效改善自身步態[7]。且患者卒中后,偏癱會增加治療成本和步行體力消耗[27]。有研究指出使用手臂吊帶時,患者行走效率增加,其步行所需氧氣消耗減少,患者恢復較好[18,21]。本研究選擇Berg平衡量表而不是其他評估工具,與其具有良好的應用優點和臨床重要性有關[28]。目前,使用動覺能力訓練器是用于平衡評估的新手段,其對患者步行靜態和動態平衡的可靠測試評估,與Berg平衡量表呈中度到高度的相關性[29]。Sohn 等[30]應用了 2 種類型吊索(Bobath 吊索和簡單臂吊索),觀察到了不同臂吊帶類型之間存在一些差異。Bladel 等[31]也使用了 2 種類型的吊帶(Actimove 吊帶和 Shoulderlift 吊帶),但其對步行速度和步幅長度的影響之間只有非常較小差異。研究表明,不同類型的吊帶對肩關節半脫位治療效果有不同的影響,并且由于機制的差異,具有個性化的手臂吊帶通常在臨床上被推薦使用[8]。VAN Bladel 等[32]發表了一篇綜述文章表明了佩戴手臂吊帶時對平衡或步態存在的輕微影響。因此,本研究選取簡單的手臂吊帶,因與其他研究中使用的吊帶類型具有更高的相似性,有利于對后期疾病數據進行進一步分析。本研究結果發現,兩組的 FMA、VAS、BI 預后差異性明顯(P<0.05),能有效改善患者上肢功能的恢復,緩解肩部半脫位造成的疼痛,增強患者日常活動生活質量,具有良好效果;而 AHI、6 MWT、10 MWT、心率、Berg 平衡量表比較,差異均無統計學意義(P>0.05);FMA、VAS 和心率的亞組分析結果顯示,不同干預時間和不同輔助工具不是影響結果異質性的因素;敏感性檢驗結果顯示,敏感性均低,穩定性好,僅 BI 數據中尚立華等[12]存在較高敏感性且不穩定,其原因可能是納入的相關結局指標過少且該組結果數據不明顯導致;在質量評估中,13 項納入研究中有 1 項沒有描述隨機化,所有研究有 12 項采用隱藏分配。由于臂吊帶作為矯形器的特征,因此在此類研究中設盲較困難,因而納入研究均未達到預期的設盲。但本研究在 Cochrane 評估工具上都是中等以上質量,可用于使用手臂吊帶應用的對比試驗。

本研究存在局限性。首先,納入的研究中未實現盲法,結局具有一定主觀性,這可能降低了結果的可靠性。其次,招募地區招募地點、研究實施者、干預時間和癥狀評估工具的不同盡管本研究小組試圖在許多方面解決這一問題,但由于納入研究中提供的信息有限,仍然無法消除這一問題。然而,因為臂吊索是矯形器,所以其應用可能不會具有足以干擾真實治療效果的遺留效應。第三,大多數納入的研究樣本量較小。第四,本研究結果為短期干預的結果,缺乏長期數據支持,這可能導致不良反應報告的不確定性。

總之,手臂吊帶的使用是一種有效的和適當的臨床干預卒中后偏癱患者,可以有效改善腦卒中偏癱患者肩部半脫位的情況,特別是改善患者生活質量、上肢功能恢復和減輕疼痛。與此同時,手臂吊帶可以幫助患者防止異常步態模式,并導致安全感、偏癱側意識和行走能量效率的增加。未來的研究應側重于建立更具體和個性化的手臂吊帶應用治療的方式。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。

腦卒中后偏癱患者常見并發癥有肩關節疼痛伴半脫位[1],特別是在上肢肌力障礙的患者中,發生垂直盂肱半脫位的可能性明顯增加,從而導致肱骨向下移位,最終導致偏癱性肩關節疼痛[2-3]。研究表明,腦卒中偏癱患者分別有 17%和 23%在預后隨訪中 1 周和 6 個月出現肩關節疼痛。此外,沒有出現或存在輕微運動感覺缺陷的患者在后期病情發生的過程中,仍然有可能會發展成肩部疼痛[4]。有研究進一步提出各項理論來證明了上肢偏癱和步態速度之間的相關性。如患側手臂運動量的降低可能會對踝關節活動范圍產生負面影響[5-6]。此外,不對稱步態模式和上肢損傷引起的心理不安全感可能與異常步態模式相關[7]。手臂吊帶等輔助支持系統長期以來一直用于治療卒中后肩關節半脫位[1,8]。一項系統評價發現在卒中患者中應用臂吊帶時肩痛和半脫位的改善具有良好的效果[2]。至于患者的步態情況和手臂吊帶之間的關聯,S?dring 等[9]發現了手臂吊帶對姿勢和步態表現的影響,并通過調查患者使用后期的預后情況,發現在使用手臂支撐時,站立和行走平衡更好。在過去的 20 年里,相關研究已經評估了臂吊帶對卒中后偏癱患者步態或平衡的影響,但其結果仍然不夠明確。目前國內并沒有較為系統的對手臂吊帶的統計分析和系統評價。因此,本研究小組擬通過系統的 Meta 分析,以確定手臂吊帶的使用如何影響卒中后偏癱患者的生活質量、上肢功能和延緩疼痛,為臨床醫護人員對患者的治療增加循證醫學的可信度。

1 資料與方法

1.1 納入與排除標準

1.1.1 納入標準

① 研究對象:經診斷所有患者除腦卒中偏癱,既往未接受過肩關節輔助類型的治療手段,其性別、種族、年齡、國籍和刊登期刊類型不限;② 干預手段:使用不同類型的手臂吊帶或使用不同類型的手臂吊帶并聯合康復訓練輔助治療;③ 對照組:試驗過程中未使用任何形式的肩關節手臂吊帶,或僅進行康復訓練輔助治療;④ 結局指標(outcomes, O):至少包含了以下一種結局指標:主要結局是上肢手功能評估[步態評估評分(Fugl-meyer, FMA)]、視覺模擬評分法(Visual Analog Scale, VAS)、Barthel 指數(Barthel Index, BI);次要結局是功能平衡測試或步行評估參數,如呼吸紊亂指數(Apnea-hypopnea Index, AHI)、6 min 步行距離(6 min walking test, 6 MWT)、10 m 步行時間(10 meter walk time, 10 MWT)、心率、Berg平衡量表;⑤ 研究類型:隨機對照試驗(randomized controlled trial, RCT),評價臂吊帶對卒中后偏癱患者步態或平衡的影響 RCT。

1.1.2 排除標準

① 不同的目標人群;② 與步態或平衡無關的終點;③ 與其他干預重疊;④ 文獻研究為系統評價、文獻綜述、臨床觀察、橫斷面研究等非對比研究;⑤ 研究未經批準,且所有患者及家屬均未知情同意的結果數據;⑥ 試驗結果有缺失。

1.2 檢索策略

計算機檢索中國知網、萬方、維普、PubMed、Web of Science、Embase、Cochrane Library、OVID、EBM Reviews、Best Practice、ACP Journal Club、Practice Guidline 數據庫。檢索時間為建庫至 2023 年 3 月。中文關鍵詞為“吊帶”“腦卒中偏癱”,英文關鍵詞為“sling”“strokes”“hemiplegia”。

以 PubMmed 為例,具體檢索策略如下:(“sling”[All Fields] OR “slings”[All Fields]) AND (“stroke”[MeSH Terms] OR “stroke”[All Fields] OR “strokes”[All Fields] OR “stroke s”[All Fields]) AND (“hemiplegia”[MeSH Terms] OR “hemiplegia”[All Fields] OR “hemiplegias”[All Fields])。

1.3 文獻篩選與資料提取

2 名研究者獨立篩選文獻。首先按照納入、排除標準分別對文獻的標題和摘要進行篩選,對符合標準的文獻進一步閱讀全文,并嚴格按照納入及排除標準再次剔除不符合要求的文獻,同時記錄剔除文獻的數量及剔除的原因。隨后進行數據提取,包括參與者的數據、納入和排除標準、不同的干預方式、干預細節(干預周期、手臂吊帶的差異等)和結果測量。如遇分歧都通過與第三方討論解決。必要時聯系研究作者,以獲取更多信息確定最終納入的文獻。

1.4 納入研究的偏倚風險評價

采用 Cochrane 評估工具[10]來評估納入文獻的方法學質量。其內容包括 7 個方面(包括隨機化、分配隱藏、參與者的盲目性、結果評估的盲目性、不完整的結果數據、選擇性報告和其他偏差風險),每篇文獻的 7 個方面都處于低偏倚風險,文獻質量為 A 級;部分處于低偏倚風險、部分處于不確定風險,文獻質量為 B 級;有 1 個或多個評價指標處于高偏倚風險水平,文獻質量為 C 級。

1.5 統計學方法

采用 RevMan 5.4.1 軟件進行 Meta 分析。連續性變量采用均數差(mean difference, MD)表示,各研究的效應量采用 95%置信區間(confidence interval, CI)表示。采用 Q 檢驗(P 值)和 I2 對不同文獻間的統計學異質性進行分析。若 P>0.1 或 I2≤50%,認為研究異質性小,采用固定效應模型進行分析;反之 P≤0.1 或 I2>50%,認為研究具有異質性,采用隨機效應模型進行分析,并對可能導致異質性和影響合并效應量后值的因素進行敏感性分析與亞組分析。敏感性檢驗用于判斷分析異質性是否會影響結果的穩定性。其中,敏感性分析采用 stata 17.0 軟件進行進行;對高異質性(I2>50%)或納入文獻>2 篇的文獻進行逐一剔除的方法進行分析;對異質性較小(I2≤50%)或納入文獻≤2 篇的文獻同時進行固定效應模型和隨機效應模型分析。對研究數據異質性過高的文獻研究進行亞組分析。通過制作漏斗圖對納入文獻的發表偏倚進行檢測。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 文獻檢索

文獻檢索共獲得 276 篇文獻。以 Endnote 軟件結合人工進行重復文獻的剔除,剔除 37 篇重復文獻后,根據剩余 239 篇文獻的題目和摘要,剔除 193 篇不相關的文獻,再對剩下的 46 篇文獻的內容進行仔細閱讀,最終共納入 13[11-23]篇文獻,均為 RCT。文獻篩選流程及結果見圖1。

圖1

文獻篩選流程圖

圖1

文獻篩選流程圖

*具體包括:CNKI(

2.2 納入文獻基本特征

最終納入 13 篇文獻[11-23],其中英文 7 篇[17-23],中文 6 篇[11-16]。共計 691 例患者,試驗組 343 例,對照組 348 例,患者平均年齡均在 18 歲以上,對照組干預方法均為常規康復護理,試驗組干預方法均在對照組的基礎上添加。文獻基本特征見表1。

2.3 納入文獻的質量評價

在納入的 13 項 RCT 中,13 項研究均有較低的偏倚風險,文獻質量評價均為 A 級。12 項[12-23]研究報告了隨機序列的產生方法;12 項[11-15, 17-23]研究報告了分配隱藏的具體方法,且均判斷為充分;12 項[11-20, 22-23]對研究者和受試者施盲,均判斷為盲法充分;10 項[11-12, 14-16,18, 20-23]研究報告了退出/失訪情況;13 項[11-23]研究均報告了臨床試驗注冊的相關信息,可以獲得研究方案,從研究方案判斷不存在選擇性報告的情況;12 項[11-22]研究報告了研究的資助情況,但判斷可能存在直接利益沖突,1 項[23]研究未報告研究資助情況。見圖2。

圖2

偏倚風險評價

圖2

偏倚風險評價

a. 納入研究總體風險偏倚評價;b. 納入單個研究風險偏倚評價;①:隨機序列生成(選擇偏倚);②:分配隱藏(選擇偏倚);③:參與者和工作人員的盲法(表現偏倚);④:結果評估的盲法(檢測偏差);⑤:結果數據不完整(自然減員偏倚);⑥:選擇性報告(報告偏倚);⑦:其他偏差;綠色表示偏低風險,黃色表示不明確的偏倚風險

2.4 Meta 分析結果

2.4.1 FMA

6 項[11-16]研究列出了 FMA 的連續性變化。Meta 分析結果顯示試驗組與對照組比較差異有統計學意義[MD=8.12,95%CI(2.39,11.60),P<0.000 01],見表2。

根據干預時間進行的亞組分析顯示,干預時間為 30 d 的研究存在高異質性(I2=86%,P=0.0007),干預后試驗組 FMA 高于對照組,且差異有統計學意義[MD=9.59,95%CI(4.21,14.98),P=0.0005];干預時間為 60 d 的研究異質性高(I2=60%,P=0.08),干預后試驗組 FMA 高于對照組,差異有統計學意義[MD=6.12,95%CI(1.82,10.42),P=0.005]。治療時間 90 d 的研究干預后試驗組 FMA 高于對照組,差異有統計學意義[MD=8.23,95%CI(2.39,14.07),P=0.000 6]。亞組間的比較結果顯示P=0.61。

2.4.2 VAS

6 項[11,14-16,19-20]研究列出了 VAS 的連續性變化。Meta 分析結果顯示,試驗組與對照組比較差異有統計學意義[MD=?1.13,95%CI(?1.70,?0.56),P=0.0001],見表2。

根據干預時間進行的亞組分析顯示,干預時間為 30 d 的研究存在低異質性(P=0.25,I2=29%),干預后試驗組 VAS 低于對照組,且差異有統計學意義[MD=?0.78,95%CI(?1.41,?0.15),P=0.01];干預時間為 60 d 的研究異質性高(I2=70%,P=0.04),干預后試驗組 VAS 低于對照組,差異有統計學意義[MD=?1.38,95%CI(?2.24,?0.52),P=0.002]。治療時間 90 d 的研究干預后試驗組 VAS 低于對照組,差異有統計學意義[MD=?1.92,95%CI(?3.72,?0.12),P=0.04]。亞組間的比較結果顯示P=0.34。

2.4.3 AHI

2 項[11,15]研究列出了 AHI 的連續性變化。Meta 分析結果顯示,試驗組與對照組比較差異無統計學意義[MD=?1.86,95%CI(?3.79,0.06),P=0.06],見表2。

2.4.4 BI

3 項[12-13,16]研究列出了 BI 的連續性變化。Meta 分析結果顯示,試驗組與對照組比較差異有統計學意義[MD=15.07,95%CI(3.34,26.90),P=0.01],見表2。

2.4.5 6 MWT

2 項[17-18]研究列出了 6 MWT 的連續性變化。Meta 分析結果顯示,試驗組與對照組比較差異無統計學意義[MD=?0.51,95%CI(?18.52,17.49),P=0.96],見表2。

2.4.6 10 MWT

2 項[17-18]研究列出了 10 MWT 的連續性變化。Meta 分析結果顯示,試驗組與對照組比較差異無統計學意義[MD=0.00,95%CI(?0.06,0.06),P=0.91],見表2。

2.4.7 心率

3 項[17-18,20]研究列出了心率的連續性變化。Meta 分析結果顯示,試驗組與對照組比較差異無統計學意義[MD=?0.22,95%CI(?5.10,4.27),P=0.93],見表2。

根據輔助工具進行的亞組分析顯示,使用單拐杖的研究存在低異質性(I2=0%,P=0.98),差異無統計學意義[MD=?0.01,95%CI(?5.10,5.11),P=1.00];使用多拐杖的研究差異亦無統計學意義[MD=?2.64,95%CI(?19.51,14.24),P=0.76]。亞組間的比較結果顯示P=0.77。

2.4.8 Berg平衡量表

2[22-23]項研究列出了Berg平衡量表的連續性變化。Meta 分析結果顯示,試驗組與對照組比較差異無統計學意義[MD=?2.53,95%CI(?8.17,3.10),P=0.38],見表2。

2.5 敏感性分析

對納入文獻中的結局指標異質性較小(I2≤50%)或納入文獻≤2 篇的文獻同時進行固定效應模型和隨機效應模型分析,比較 2 種模型的結果發現,AHI、6 MWT、10 MWT、心率和Berg平衡量表的效應量值均相差不大,表明本次研究的合并結果基本可靠,見表3。

對于高異質性(I2>50%)或納入文獻>2 篇的文獻進行逐一剔除的方法進行敏感性分析,由圖3 可見,FMA 和 VAS 未發生明顯的異質性變化,僅 BI 在剔除是發現尚立華等[12]剔除后異質性出現較大變化,其可能是 BI 統計學異質性的主要來源,但由于納入的研究數據較少,無法進行亞組分析。

圖3

敏感性分析

圖3

敏感性分析

a. Fugl-Meyer 評定法;b. 視覺模擬評分法;c. Barthel 指數

2.6 發表偏倚

分別對納入樣本量最大的 FMA、VAS 2 個結局指標為自變量繪制倒漏斗圖(圖4),可知,FMA 大部分研究處于“倒漏斗”的上部而基底部研究較少,且左右大致對稱,提示無明顯發表偏倚。VAS 大部分研究處于“倒漏斗”的中部,左右對稱,提示可能存在發表偏倚性。其余結局指標由于數據較少,因此未制作漏斗圖觀察發表偏倚情況。

圖4

FMA、VAS 因素繪制的倒漏斗圖

圖4

FMA、VAS 因素繪制的倒漏斗圖

a. FMA;b. VAS;FMA:Fugl-Meyer 評定法;VAS:視覺模擬評分法

3 討論

手臂吊帶的使用可改善腦卒中后偏癱患者的上肢功能,緩解患者肩部疼痛和增強日常活動能力。多項研究表明,患者的步行速度與步態表現、生活質量、社會參與甚至重返工作崗位能力存在相關性[24]。此外,也有研究表明偏癱患者在使用手臂吊帶后存在的不良步態習慣,如節奏、步幅和步長在內的步態表現均降低[25]。Hwang 等[26]的研究報告指出腦卒中患者偏癱患側和非偏癱患側步長和步幅的情況;通過選擇臨床意義最大的偏癱側的步幅進行進一步分析發現,使用手臂吊帶可以改善患者步數和步長,增強其自信心,從而有效改善自身步態[7]。且患者卒中后,偏癱會增加治療成本和步行體力消耗[27]。有研究指出使用手臂吊帶時,患者行走效率增加,其步行所需氧氣消耗減少,患者恢復較好[18,21]。本研究選擇Berg平衡量表而不是其他評估工具,與其具有良好的應用優點和臨床重要性有關[28]。目前,使用動覺能力訓練器是用于平衡評估的新手段,其對患者步行靜態和動態平衡的可靠測試評估,與Berg平衡量表呈中度到高度的相關性[29]。Sohn 等[30]應用了 2 種類型吊索(Bobath 吊索和簡單臂吊索),觀察到了不同臂吊帶類型之間存在一些差異。Bladel 等[31]也使用了 2 種類型的吊帶(Actimove 吊帶和 Shoulderlift 吊帶),但其對步行速度和步幅長度的影響之間只有非常較小差異。研究表明,不同類型的吊帶對肩關節半脫位治療效果有不同的影響,并且由于機制的差異,具有個性化的手臂吊帶通常在臨床上被推薦使用[8]。VAN Bladel 等[32]發表了一篇綜述文章表明了佩戴手臂吊帶時對平衡或步態存在的輕微影響。因此,本研究選取簡單的手臂吊帶,因與其他研究中使用的吊帶類型具有更高的相似性,有利于對后期疾病數據進行進一步分析。本研究結果發現,兩組的 FMA、VAS、BI 預后差異性明顯(P<0.05),能有效改善患者上肢功能的恢復,緩解肩部半脫位造成的疼痛,增強患者日常活動生活質量,具有良好效果;而 AHI、6 MWT、10 MWT、心率、Berg 平衡量表比較,差異均無統計學意義(P>0.05);FMA、VAS 和心率的亞組分析結果顯示,不同干預時間和不同輔助工具不是影響結果異質性的因素;敏感性檢驗結果顯示,敏感性均低,穩定性好,僅 BI 數據中尚立華等[12]存在較高敏感性且不穩定,其原因可能是納入的相關結局指標過少且該組結果數據不明顯導致;在質量評估中,13 項納入研究中有 1 項沒有描述隨機化,所有研究有 12 項采用隱藏分配。由于臂吊帶作為矯形器的特征,因此在此類研究中設盲較困難,因而納入研究均未達到預期的設盲。但本研究在 Cochrane 評估工具上都是中等以上質量,可用于使用手臂吊帶應用的對比試驗。

本研究存在局限性。首先,納入的研究中未實現盲法,結局具有一定主觀性,這可能降低了結果的可靠性。其次,招募地區招募地點、研究實施者、干預時間和癥狀評估工具的不同盡管本研究小組試圖在許多方面解決這一問題,但由于納入研究中提供的信息有限,仍然無法消除這一問題。然而,因為臂吊索是矯形器,所以其應用可能不會具有足以干擾真實治療效果的遺留效應。第三,大多數納入的研究樣本量較小。第四,本研究結果為短期干預的結果,缺乏長期數據支持,這可能導致不良反應報告的不確定性。

總之,手臂吊帶的使用是一種有效的和適當的臨床干預卒中后偏癱患者,可以有效改善腦卒中偏癱患者肩部半脫位的情況,特別是改善患者生活質量、上肢功能恢復和減輕疼痛。與此同時,手臂吊帶可以幫助患者防止異常步態模式,并導致安全感、偏癱側意識和行走能量效率的增加。未來的研究應側重于建立更具體和個性化的手臂吊帶應用治療的方式。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。