引用本文: 唐光旭, 張蜀. 急診危重癥型流行性感冒患者早期預測模型的構建與驗證. 華西醫學, 2024, 39(8): 1225-1231. doi: 10.7507/1002-0179.202307036 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

流行性感冒(以下簡稱“流感”)可并發原發性病毒性肺炎、繼發性細菌性肺炎或兩者混合性肺炎。重癥高危人群在就診時應獲得足夠重視,盡早進行流感病毒核酸檢測及其他必要檢查,給予抗病毒藥物等有效治療[1]。在急診科對醫療評估和分診需求巨大的背景下,很多早期預警評分[2]被創建發展用以識別和跟蹤危重護理區以外是否有惡化風險的住院患者,以確保能及時轉移到重癥監護病房(intensive care unit, ICU)。

在早期預警評分中,國家早期預警評分(National Early Warning Score, NEWS)可準確預測住院死亡率和 ICU 入院率[3]。目前,臨床常使用修訂版本 NEWS(modified NEWS, MEWS)評估流感患者的嚴重程度,近期也被用于評估新型冠狀病毒肺炎患者是否進入 ICU[4]。肺炎嚴重指數、CURB-65 評分、SMARTCOP 評分在預測社區獲得性肺炎 30 d 死亡率等事件中具有重要作用,但需納入更多的實驗室及影像學結果;不僅增加了患者的等待時間,也加重了其經濟負擔;且不利于早期有效識別分類危重患者,應用受到限制。目前,簡化英國胸科協會改良肺炎評分(CRB-65)在評估流感相關肺炎嚴重程度中有一定的臨床應用價值[5],但它們指導初始治療場所決策的安全性和有效性未得到實證評估。無論使用 MEWS 評分還是 CRB-65 評分,都缺乏在危重癥型流感患者預測中的應用。且目前仍缺乏針對危重癥型流感患者的早期預測評分或模型。因此,本研究采用相較于其他評分更快捷簡便的 MEWS 和 CRB-65,通過多中心回顧性分析患者首次到急診科就診的一般資料、既往病史、臨床癥狀、生命體征和血常規等易獲取資料,篩選出危重癥型流感的獨立危險因素并構建可早期篩查高風險危重癥型流感患者的預測模型,以便幫助急診醫生早期、快速、準確地識別危重癥型流感患者。

1 對象與方法

1.1 研究對象

回顧性收集 2017 年 1 月 1 日—2020 年 6 月 30 日就診于四川大學華西醫院急診科、四川大學華西醫院上錦醫院急診科和攀枝花市中心醫院急診科符合流感確診的患者資料。納入標準:急診就診經鼻拭子或咽拭子收集分泌物,通過逆轉錄聚合酶鏈反應檢測確定為流感病毒感染者,且年齡>14 歲,就診資料及檢查結果完整。依據 2020 年版流行性感冒診療方案,對出現以下情況之一者診斷為重癥病例:① 持續高熱>3 d,伴有劇烈咳嗽、咳膿痰、血痰或胸痛;② 呼吸頻率快,呼吸困難,口唇紫紺;③ 反應遲鈍、嗜睡、躁動等神志改變或驚厥;④ 嚴重嘔吐、腹瀉,出現脫水表現;⑤ 合并肺炎;⑥ 原有基礎疾病明顯加重;⑦ 需住院治療的其他臨床情況。出現以下情況之一者為危重病例:① 呼吸衰竭;② 急性壞死性腦病;③ 休克;④ 多器官功能不全;⑤ 其他需進行監護治療的嚴重臨床情況。意識狀態分為:清醒及非清醒;非清醒的定義為:嗜睡、昏睡、意識模糊、淺昏迷、中昏迷、深昏迷。排除標準:① 入急診科 24 h 內數據不全;② 未完善血常規檢查。該研究通過了四川大學華西醫院生物醫學倫理委員會審批[2019 年審(1058)號]。

本研究采用二分類 logistic 回歸分析,分析一般資料、生命體征、臨床癥狀、實驗室檢查自變量共 21 個,通過公式法計算:N=自變量個數×10/結局發生率,因此計算所需樣本量至少為 210 例。

1.2 研究方法

1.2.1 分組

通過 K 折交叉驗證法[6]將70%的流感患者分配到模型建立組,30%的流感患者分配到模型驗證組。并依據 2020 年版流行性感冒診療方案[1]將模型建立組和模型驗證組中的患者分別分為危重型組和非危重型組。

1.2.2 收集資料

① 一般資料:年齡、性別、既往病史(慢性阻塞性肺疾病、冠心病、高血壓、糖尿病)、出現首發癥狀至急診就診間隔天數;② 生命體征:初次就診急診科時第 1 次記錄的意識狀態(清醒、非清醒)、體溫、心率、呼吸頻率、血氧飽和度、收縮壓、舒張壓;③ 臨床癥狀:發熱、咳嗽、咳痰;④ 實驗室檢查:血常規(血紅蛋白含量、白細胞計數、血小板計數、淋巴細胞絕對值);⑤ MEWS 評分和 CRB-65 評分結果。

1.3 質量控制

研究人員在研究開始前進行統一培訓對數據的收集整理,培訓合格后方可參與本研究,確保研究數據納入的一致性。

1.4 統計學方法

采用 SPSS 25.0 統計學軟件進行統計學分析,基本描述計數資料采用例及構成比表示,正態分布計量資料采用均數±標準差表示,組間比較采用兩獨立樣本 t 檢驗;偏態分布計量資料采用中位數(下四分位數,上四分位數)表示,組間比較采用 Mann-Whitney U 驗。計數資料采用例數和百分比表示,組間比較采用 χ2 檢驗。為建立危重癥型流感患者的早期預測模型,因此采用單因素分析在模型建立組中篩選出有意義的影響因素(P<0.05)。并將其納入二分類 logistic 回歸分析,因變量為是否危重癥型流感患者,采用逐步法篩選自變量并計算優勢比(odds ratio, OR)值及其 95%置信區間(confidence interval, CI)。采用方差膨脹因子法驗證自變量間是否存在多重共線性。隨后模型建立組中所獲得的危重癥型流感早期預測模型應用于驗證組中,采用受試者操作特征(receiver operating characteristic, ROC)曲線檢測該模型預測早期危重癥型流感患者的效力,并計算曲線下面積(area under the curve, AUC)。同時,采用 ROC 曲線比較 MEWS、CRB-65 和危重癥型流感早期預測模型指標對危重癥型流感患者的診斷效力,計算 AUC。雙側檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 一般資料

共納入患者 612 例。其中,四川大學華西醫院急診科 316 例、四川大學華西醫院上錦醫院急診科 128 例和攀枝花市中心醫院急診科 168 例。在納入的 612 例患者中,模型建立組 427 例,模型驗證組 185 例。在模型建立組中,非危重癥型患者 304 例,危重癥型患者 123 例。模型建立組中非危重型和危重型患者的臨床資料比較見表1。可見,兩組在年齡、既往病史(慢性阻塞性肺疾病、冠心病、高血壓、糖尿病)、出現首發癥狀至急診就診間隔天數、生命體征(發熱、意識狀態、體溫、呼吸頻率、血氧飽和度)、臨床癥狀(發熱、咳痰)、血常規檢查(血紅蛋白含量、白細胞計數、淋巴細胞絕對值)比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。

2.2 危重癥型流感預測模型的建立

將表1 中 P<0.05 的指標作為自變量進行賦值(表2)。危重癥型流感患者影響因素的二分類 logistic 回歸分析結果(表3)顯示,年齡、高血壓、出現首發癥狀至急診就診間隔天數、意識狀態、血氧飽和度、白細胞計數、淋巴細胞絕對值是危重癥型流感的獨立危險因素。并根據 7 個危險因素建立危重癥型流感早期預測模型,模型建立:L=11.271+0.028×年齡+1.261×高血壓+0.160×出現首發癥狀至急診就診間隔天數+2.295×意識狀態–0.172×血氧飽和度+0.443×白細胞計數–1.737×淋巴細胞絕對值。自變量間不存在多重共線性。

2.3 危重癥型流感早期預測模型對危重癥流感預測效力的分析及與其他預測評分的比較

2.3.1 擬合優度檢驗結果分析

Hosmer-Lemeshow 檢驗結果(表4)顯示,該預測模型對非危重癥型患者預測的正確百分比為 95.4%,對危重癥型患者預測的正確百分比為 77.2%,總體預測正確百分比為 90.2%,P=0.089,R2=0.71。可見該模型具有較好的預測效果。

2.3.2 危重癥型流感早期預測模型與 MEWS 評分和 CRB-65 評分的比較

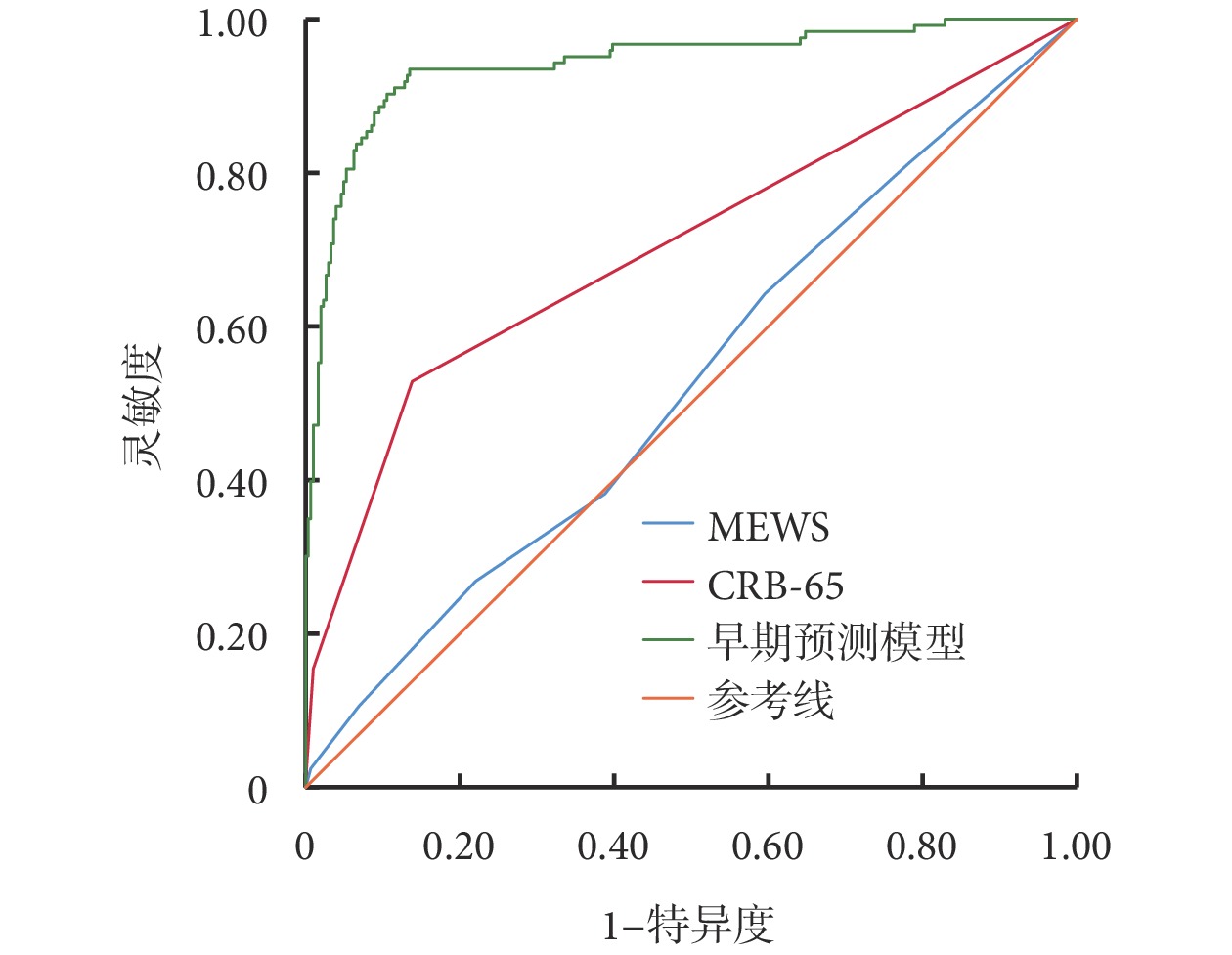

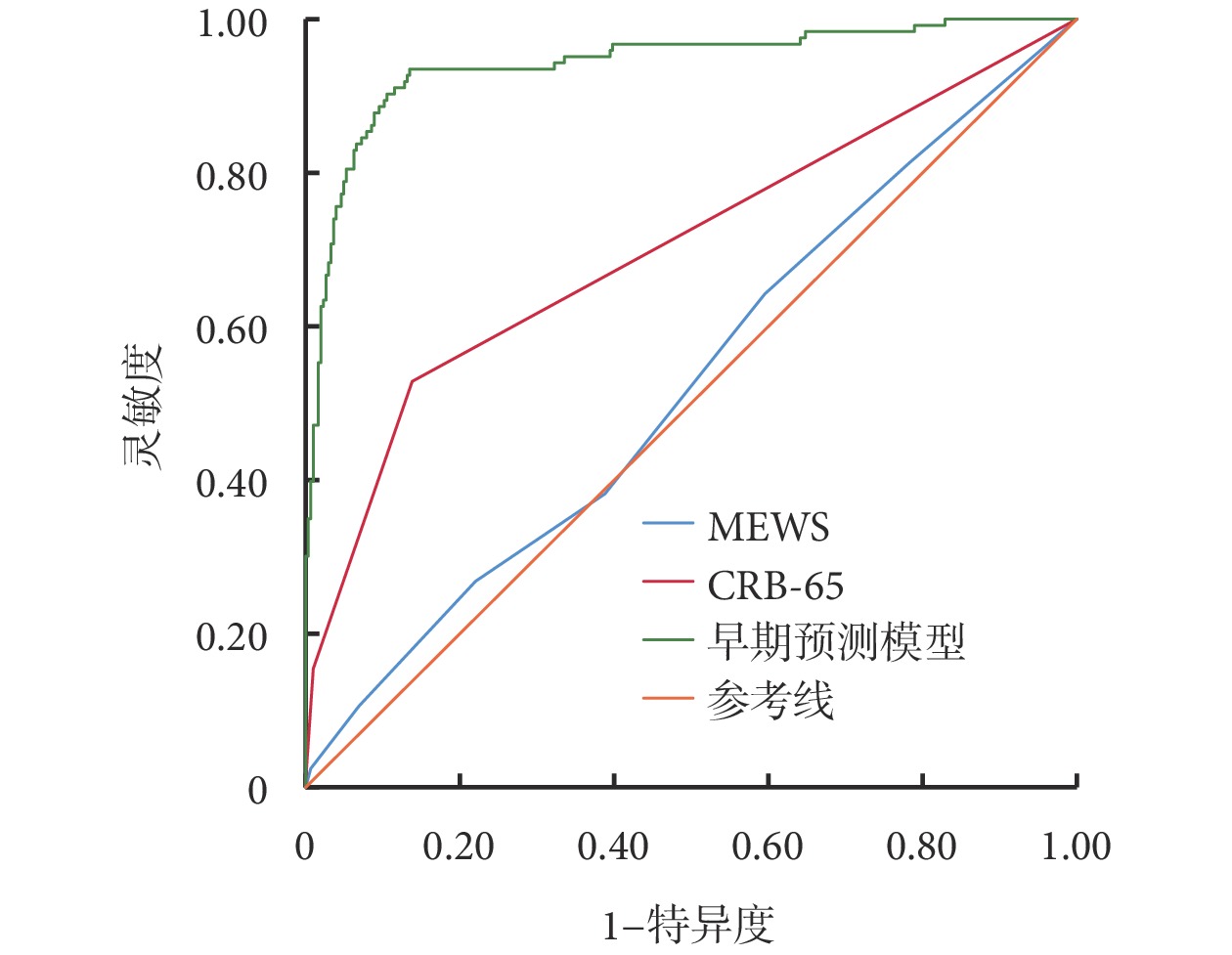

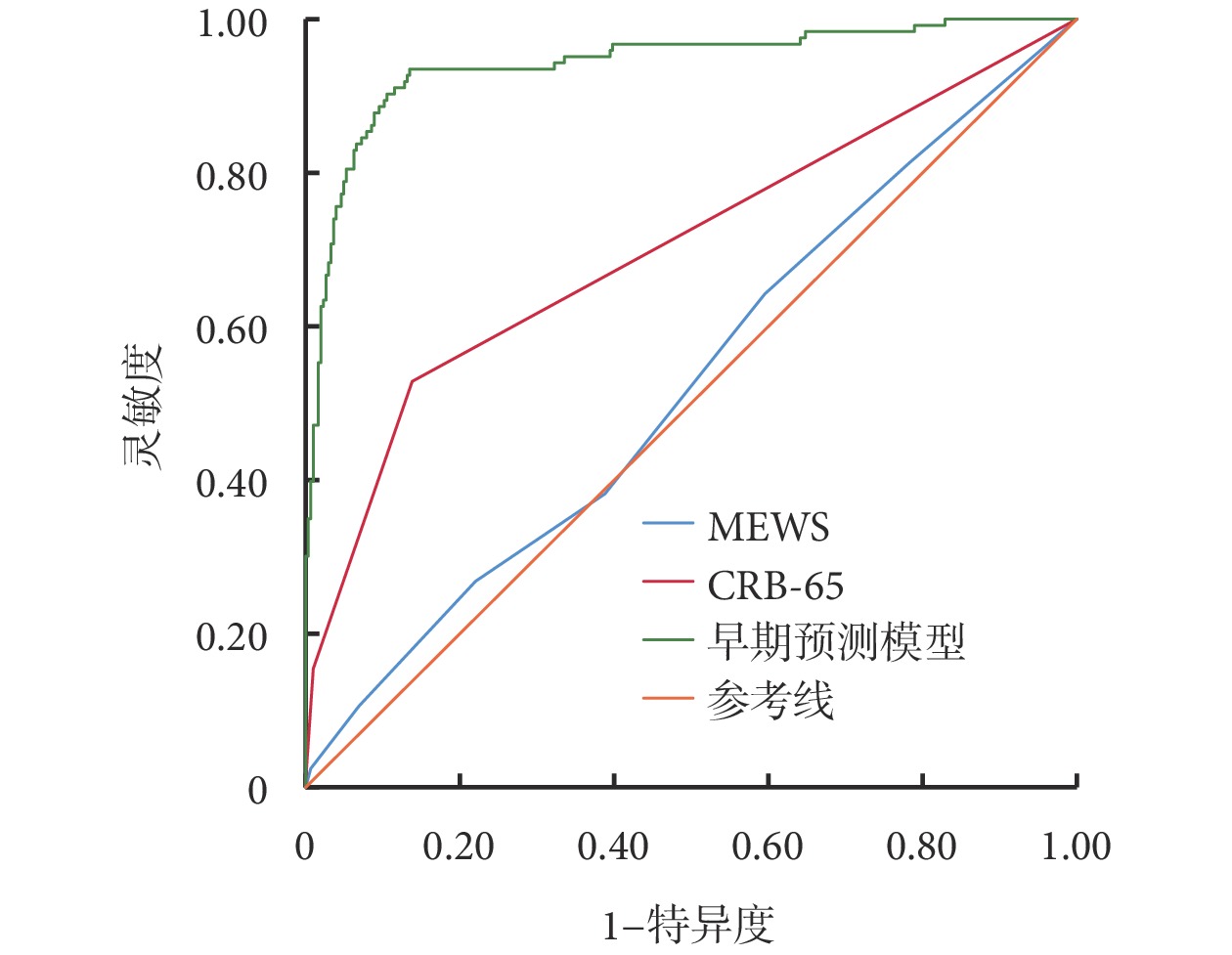

各指標對危重型患者的預測價值見表5。可見,危重癥型流感早期預測模型評分≥?1.414 分預測為危重癥型流感,MEWS≥3 分預測為危重癥型流感,CRB-65≥1 分預測為危重癥型流感。各評分對預測危重型患者的 ROC 曲線見圖1。可見,危重癥型流感早期預測模型的 AUC(0.942)高于 MEWS(0.536)和 CRB-65(0.703)。

圖1

各評分對預測危重型患者的 ROC 曲線分析

圖1

各評分對預測危重型患者的 ROC 曲線分析

MEWS:修訂版本國家早期預警評分;CRB-65:簡化英國胸科協會改良肺炎評分;ROC:受試者操作特征

2.3.3 危重癥型流感早期預測模型預測危重癥流感患者的效力驗證

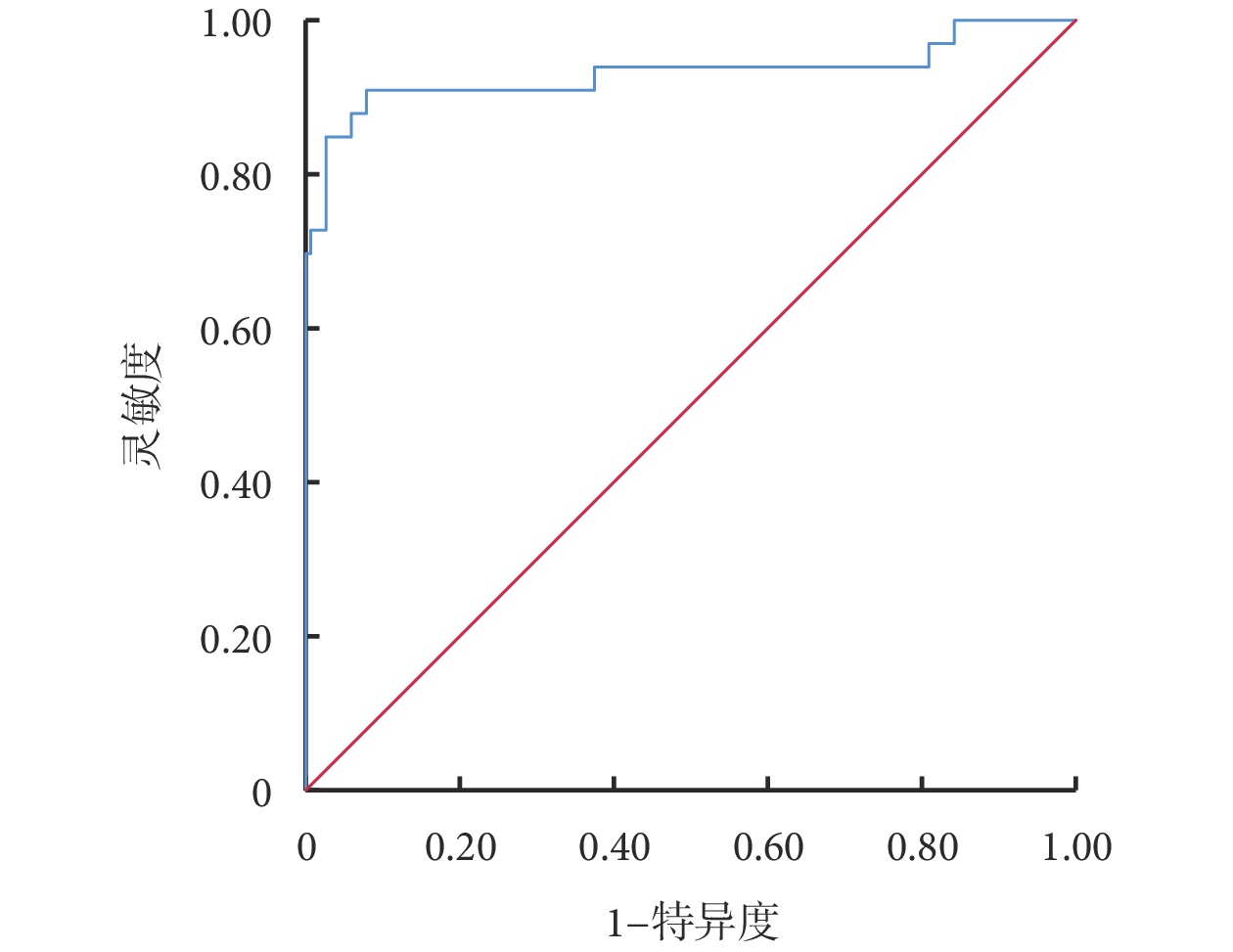

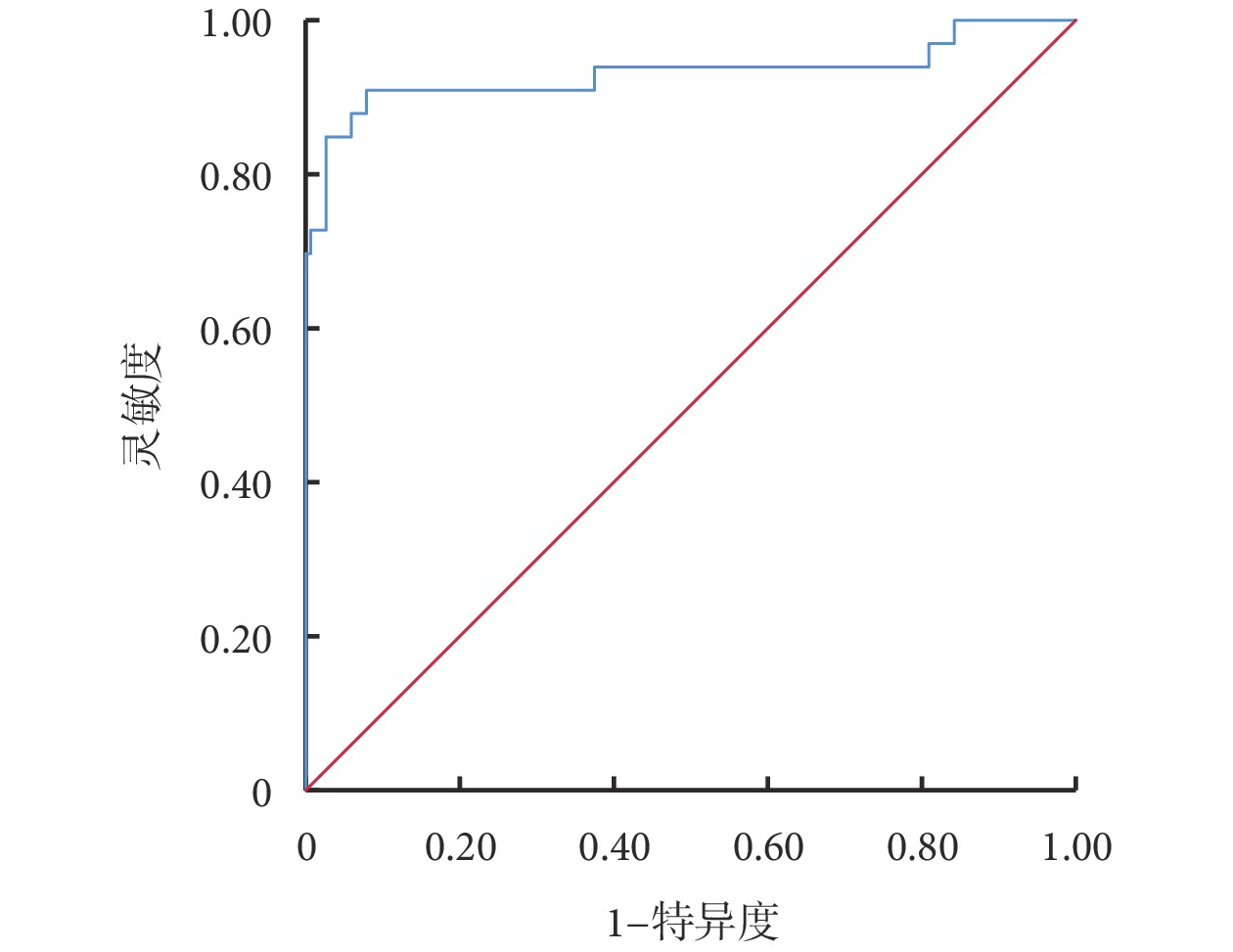

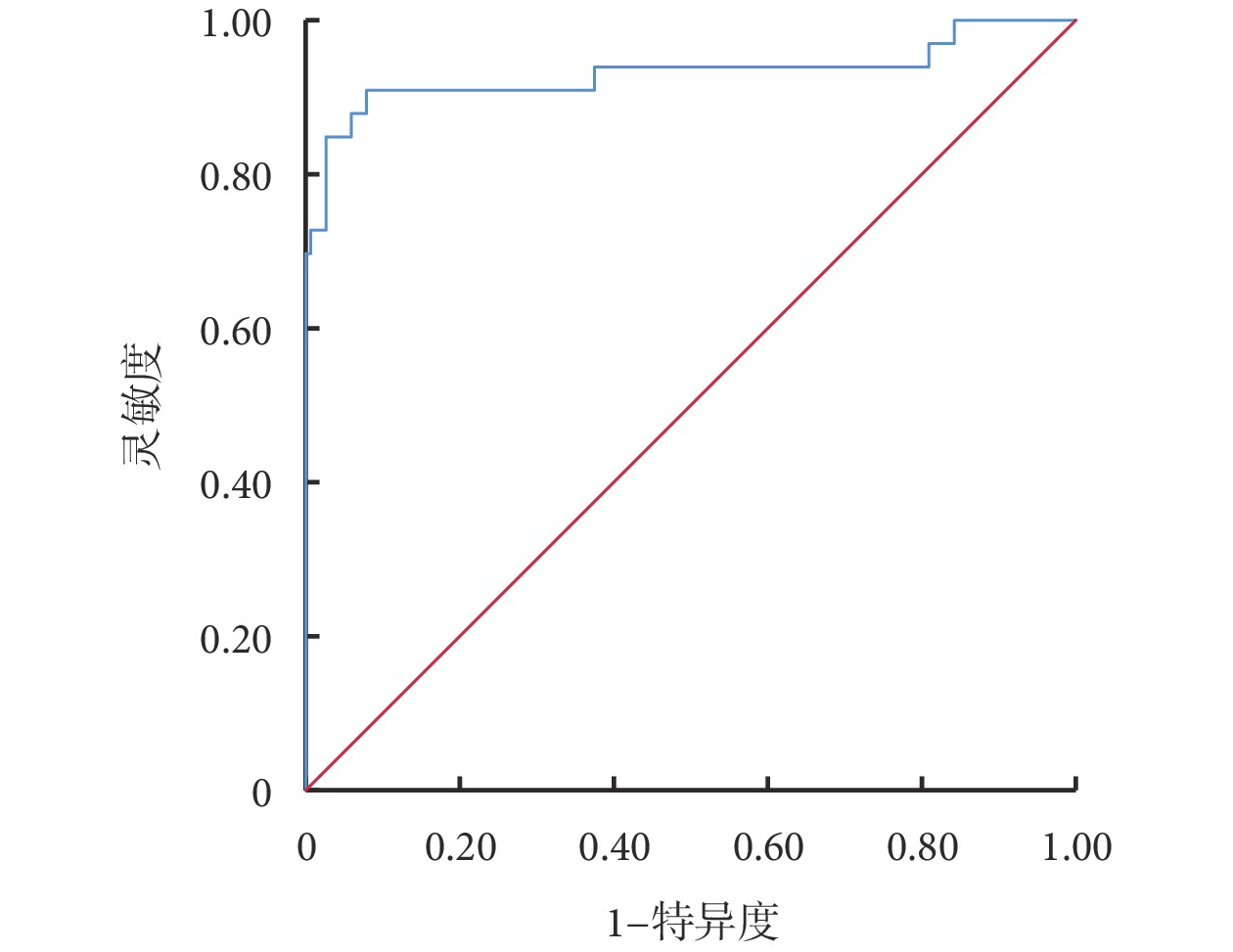

共納入模型驗證組患者 185 例。其中,非危重型 152 例,危重型 33 例。危重癥型流感早期預測模型對預測危重型患者的 ROC 曲線分析見圖2。可見,危重癥型流感早期預測模型在預測危重癥患者中臨界值為 5.612,靈敏度為 0.909,特異度為 0.921,正確指數為 0.830,AUC 及其 95%CI 為 0.931(0.860,0.999)。

圖2

危重癥型流感早期預測模型對預測驗證組危重型患者的 ROC 曲線分析

圖2

危重癥型流感早期預測模型對預測驗證組危重型患者的 ROC 曲線分析

藍線代表危重癥型流感早期預測模型,紅線代表參考線。ROC:受試者操作特征

3 討論

本研究構建的危重癥型流感早期預測模型相較 MEWS 和 CRB-65 對危重癥流感患者的預測具有更高的準確性、靈敏度及特異性。本研究結果顯示,非危重型與危重型流感患者在年齡、既往病史(慢性阻塞性肺疾病、冠心病、高血壓、糖尿病)、出現首發癥狀至急診就診間隔天數、咳痰、意識狀態、體溫、呼吸頻率、血氧飽和度、血紅蛋白、白細胞計數、淋巴細胞絕對值比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。其中,涵蓋危重型流感危險因素包括:年齡、病史。然而,CRB-65 以年齡>65 歲作為危險因素,但本文的非危重型與危重型流感患者年齡雖存在差異,但均未達到≥65 歲;且在病史中存在統計學差異的因素除慢性阻塞性肺疾病、冠心病、糖尿病外,還包括了高血壓。二分類 logistic 回歸分析結果發現,年齡、高血壓、出現首發癥狀到急診就診天數、意識狀態、血氧飽和度、白細胞計數、淋巴細胞絕對值是危重癥流感的獨立危險因素。

3.1 危重癥流感患者的危險因素

在本研究中,非危重癥流感患者平均年齡低于危重癥流感患者,且年齡是危重癥流感患者的獨立危險因素(OR=1.028)。不同年齡意味著對流感病毒不同程度的免疫狀態。研究表明,成人和兒童對甲型流感的保護有著不同的來源[7-8]。人們對每次流感病毒感染后的保護形式和持續時間研究依然有限。一項研究通過個體水平機制模型縱向校正兒童和成人的血清學結果量化免疫保護的動態變化,結果發現,兒童的免疫保護作用與血凝素表面蛋白的抗體滴度有關,這與成人當中的情況不同[9]。在兒童中,血凝素抑制滴度是保護作用的一個相關因素,感染會持久地提高對病毒的滴度。在成人中,感染后的時間與免疫保護的相關性比血凝素抑制滴度更強,而感染與血凝素抑制滴度的長期變化關系較小,甚至沒有明顯變化[9]。該項研究的進一步結果表明,流感抗體反應的焦點會隨年齡的增長從可變異的血凝素頭部轉移到其他表位上。這與原始抗原原罪的理論一致[10]。免疫印記或某個亞型的初始感染,對成人非醫療性就診的風險影響不大,甚至沒有影響[11-12]。這可能與兒童免疫系統尚在發育、較短的免疫史以及不同的行為、環境暴露有關。

在本研究中,危重癥流感患者出現首發癥狀至急診就診間隔天數高于非危重癥流感患者,且是危重癥流感患者的獨立危險因素(OR=1.173)。而出現首發癥狀到急診就診的時間因人而異,存在較大差異,與患者、醫院、社會等多個因素相關,多項研究也發現了較短的從出現首發癥狀到急診就診天數與積極的臨床結局相關[13-15]。其他危急重癥,如有膿毒血癥的研究結果表明早診斷、早治療對改善預后具有重要意義[16]。另外一項 Meta 分析結果表明,與癥狀出現后 2 d 內開始的治療相比,開始治療的時間每推遲 1 d,死亡率就會增加[調整后的危險比為1.23,95%CI(1.18,1.28);每推遲 1 d,危險比增加,P<0.0001][17]。同時,有研究表明經驗性抗病毒治療并不能減少危重癥流感患者從出現首發癥狀到住院治療的時間[18]。

本研究結果顯示,危重癥流感患者非清醒狀態比例高于非危重癥流感患者,且非清醒狀態是危重癥流感患者的獨立危險因素(OR=9.928)。多項研究表明非清醒狀態是流感并發癥、預后的獨立風險因素[19-20]。流感患者出現非清醒狀態往往提示病情危重、預后較差。研究表明,流感可導致神經系統并發癥,包括腦炎、小腦共濟失調等[21]。

本研究結果顯示,危重癥流感患者淋巴細胞絕對值低于非危重癥流感患者,且是危重癥流感患者的獨立危險因素(OR=0.176)。既往研究指出,淋巴細胞減少癥是成人嚴重甲型流感感染的一個早期可靠的實驗室指標[22-23]。本研究的發現及分析與既往研究一致,關于淋巴細胞減少癥的機制仍需要進一步研究。

3.2 其他常用的評分分析

NEWS 是一種評估患者健康狀況和監測生命體征的系統。該方法的實用性強調系統范圍內的標準化以及使用在英國國民保健服務醫院和院前護理中,其能夠提供及時的風險評估和干預,有助于提高患者的安全性和護理質量[21]。而在對普通急診科人群進行的研究中,NEWS 在預測住院死亡率和 ICU 入院率方面是最準確的[24]。瑞士重癥監護醫學學會建議使用 MEWS>6 分的評分來決定新型冠狀病毒感染患者是否進入 ICU,然而這一建議是否適用于流感患者卻不清楚。研究表明 NEWS 是預測患者在 ICU 之外惡化的最準確工具之一[25]。與其他 33 個評分系統(不包括藥品風險評估和減輕策略)相比,NEWS 與 ICU 入院或死亡的關聯性更強。此外,在急診科或醫院病房中因疑似感染而入院的急診患者的特定環境中,NEWS 已被證明比其他專門設計用于評估感染患者的工具[如快速序貫器官衰竭評分(quick Sepsis Related Organ Failure Assessment, qSOFA)]更準確地預測死亡或 ICU 轉院。MEWS 被用于指導專業護理人員來評估病情是否發生惡化,目前關于 MEWS 評估危重癥流感患者的研究還比較少[26]。

針對流感肺炎的評分系統,在現有預測規則中,大家多用肺炎嚴重程度指數,因為它在判斷死亡率方面最準確,且其對指導臨床決策的安全性和有效性得到了經驗證實。但臨床嚴重性不是決定是否需要住院治療的唯一因素,部分患者有醫學或精神情況不宜門診治療。而在需要采用更簡單的預后預測規則時,可選擇 CURB-65 和其他衍生評分系統,但它們指導初始治療場所決策的安全性和有效性未得到實證評估。無論使用單獨的 CURB-65(或是簡化版的 CRB-65),既往也有研究使用多個評分(如 4C 評分:CRUB-65、CRB-65、qSOFA、NEWS)對新型冠狀病毒感染患者死亡率具有更好的預測準確性;但仍無對危重流感患者進行預測的相關研究[27]。

3.3 危重癥型流感早期預測模型的效力分析

本研究結果顯示,篩選的由年齡、高血壓、出現首發癥狀到急診就診天數、意識狀態、血氧飽和度、白細胞計數、淋巴細胞絕對值構建的危重癥型流感早期預測模型評估危重癥流感患者具有較高的預測效能,準確度高于 CRB-65、MEWS,擬合度分析結果表明該預測模型具有較高預測準確性。

綜上所述,本研究構建的危重癥型流感早期預測模型在預警危重癥型流感患者的能力是令人滿意的,預測模型所需指標均為臨床易于獲取的,方便在臨床中直接應用,可幫助急診醫生早期、快速、準確地識別危重癥型流感患者,采取相應治療方法盡早干預,在一定程度上避免危重型流感患者病情加重,減少醫療經濟負擔。另外該預測模型簡單易得,即便是基層醫院也可較容易獲得相關指標,適于臨床推廣,具有較大應用價值。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。

流行性感冒(以下簡稱“流感”)可并發原發性病毒性肺炎、繼發性細菌性肺炎或兩者混合性肺炎。重癥高危人群在就診時應獲得足夠重視,盡早進行流感病毒核酸檢測及其他必要檢查,給予抗病毒藥物等有效治療[1]。在急診科對醫療評估和分診需求巨大的背景下,很多早期預警評分[2]被創建發展用以識別和跟蹤危重護理區以外是否有惡化風險的住院患者,以確保能及時轉移到重癥監護病房(intensive care unit, ICU)。

在早期預警評分中,國家早期預警評分(National Early Warning Score, NEWS)可準確預測住院死亡率和 ICU 入院率[3]。目前,臨床常使用修訂版本 NEWS(modified NEWS, MEWS)評估流感患者的嚴重程度,近期也被用于評估新型冠狀病毒肺炎患者是否進入 ICU[4]。肺炎嚴重指數、CURB-65 評分、SMARTCOP 評分在預測社區獲得性肺炎 30 d 死亡率等事件中具有重要作用,但需納入更多的實驗室及影像學結果;不僅增加了患者的等待時間,也加重了其經濟負擔;且不利于早期有效識別分類危重患者,應用受到限制。目前,簡化英國胸科協會改良肺炎評分(CRB-65)在評估流感相關肺炎嚴重程度中有一定的臨床應用價值[5],但它們指導初始治療場所決策的安全性和有效性未得到實證評估。無論使用 MEWS 評分還是 CRB-65 評分,都缺乏在危重癥型流感患者預測中的應用。且目前仍缺乏針對危重癥型流感患者的早期預測評分或模型。因此,本研究采用相較于其他評分更快捷簡便的 MEWS 和 CRB-65,通過多中心回顧性分析患者首次到急診科就診的一般資料、既往病史、臨床癥狀、生命體征和血常規等易獲取資料,篩選出危重癥型流感的獨立危險因素并構建可早期篩查高風險危重癥型流感患者的預測模型,以便幫助急診醫生早期、快速、準確地識別危重癥型流感患者。

1 對象與方法

1.1 研究對象

回顧性收集 2017 年 1 月 1 日—2020 年 6 月 30 日就診于四川大學華西醫院急診科、四川大學華西醫院上錦醫院急診科和攀枝花市中心醫院急診科符合流感確診的患者資料。納入標準:急診就診經鼻拭子或咽拭子收集分泌物,通過逆轉錄聚合酶鏈反應檢測確定為流感病毒感染者,且年齡>14 歲,就診資料及檢查結果完整。依據 2020 年版流行性感冒診療方案,對出現以下情況之一者診斷為重癥病例:① 持續高熱>3 d,伴有劇烈咳嗽、咳膿痰、血痰或胸痛;② 呼吸頻率快,呼吸困難,口唇紫紺;③ 反應遲鈍、嗜睡、躁動等神志改變或驚厥;④ 嚴重嘔吐、腹瀉,出現脫水表現;⑤ 合并肺炎;⑥ 原有基礎疾病明顯加重;⑦ 需住院治療的其他臨床情況。出現以下情況之一者為危重病例:① 呼吸衰竭;② 急性壞死性腦病;③ 休克;④ 多器官功能不全;⑤ 其他需進行監護治療的嚴重臨床情況。意識狀態分為:清醒及非清醒;非清醒的定義為:嗜睡、昏睡、意識模糊、淺昏迷、中昏迷、深昏迷。排除標準:① 入急診科 24 h 內數據不全;② 未完善血常規檢查。該研究通過了四川大學華西醫院生物醫學倫理委員會審批[2019 年審(1058)號]。

本研究采用二分類 logistic 回歸分析,分析一般資料、生命體征、臨床癥狀、實驗室檢查自變量共 21 個,通過公式法計算:N=自變量個數×10/結局發生率,因此計算所需樣本量至少為 210 例。

1.2 研究方法

1.2.1 分組

通過 K 折交叉驗證法[6]將70%的流感患者分配到模型建立組,30%的流感患者分配到模型驗證組。并依據 2020 年版流行性感冒診療方案[1]將模型建立組和模型驗證組中的患者分別分為危重型組和非危重型組。

1.2.2 收集資料

① 一般資料:年齡、性別、既往病史(慢性阻塞性肺疾病、冠心病、高血壓、糖尿病)、出現首發癥狀至急診就診間隔天數;② 生命體征:初次就診急診科時第 1 次記錄的意識狀態(清醒、非清醒)、體溫、心率、呼吸頻率、血氧飽和度、收縮壓、舒張壓;③ 臨床癥狀:發熱、咳嗽、咳痰;④ 實驗室檢查:血常規(血紅蛋白含量、白細胞計數、血小板計數、淋巴細胞絕對值);⑤ MEWS 評分和 CRB-65 評分結果。

1.3 質量控制

研究人員在研究開始前進行統一培訓對數據的收集整理,培訓合格后方可參與本研究,確保研究數據納入的一致性。

1.4 統計學方法

采用 SPSS 25.0 統計學軟件進行統計學分析,基本描述計數資料采用例及構成比表示,正態分布計量資料采用均數±標準差表示,組間比較采用兩獨立樣本 t 檢驗;偏態分布計量資料采用中位數(下四分位數,上四分位數)表示,組間比較采用 Mann-Whitney U 驗。計數資料采用例數和百分比表示,組間比較采用 χ2 檢驗。為建立危重癥型流感患者的早期預測模型,因此采用單因素分析在模型建立組中篩選出有意義的影響因素(P<0.05)。并將其納入二分類 logistic 回歸分析,因變量為是否危重癥型流感患者,采用逐步法篩選自變量并計算優勢比(odds ratio, OR)值及其 95%置信區間(confidence interval, CI)。采用方差膨脹因子法驗證自變量間是否存在多重共線性。隨后模型建立組中所獲得的危重癥型流感早期預測模型應用于驗證組中,采用受試者操作特征(receiver operating characteristic, ROC)曲線檢測該模型預測早期危重癥型流感患者的效力,并計算曲線下面積(area under the curve, AUC)。同時,采用 ROC 曲線比較 MEWS、CRB-65 和危重癥型流感早期預測模型指標對危重癥型流感患者的診斷效力,計算 AUC。雙側檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 一般資料

共納入患者 612 例。其中,四川大學華西醫院急診科 316 例、四川大學華西醫院上錦醫院急診科 128 例和攀枝花市中心醫院急診科 168 例。在納入的 612 例患者中,模型建立組 427 例,模型驗證組 185 例。在模型建立組中,非危重癥型患者 304 例,危重癥型患者 123 例。模型建立組中非危重型和危重型患者的臨床資料比較見表1。可見,兩組在年齡、既往病史(慢性阻塞性肺疾病、冠心病、高血壓、糖尿病)、出現首發癥狀至急診就診間隔天數、生命體征(發熱、意識狀態、體溫、呼吸頻率、血氧飽和度)、臨床癥狀(發熱、咳痰)、血常規檢查(血紅蛋白含量、白細胞計數、淋巴細胞絕對值)比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。

2.2 危重癥型流感預測模型的建立

將表1 中 P<0.05 的指標作為自變量進行賦值(表2)。危重癥型流感患者影響因素的二分類 logistic 回歸分析結果(表3)顯示,年齡、高血壓、出現首發癥狀至急診就診間隔天數、意識狀態、血氧飽和度、白細胞計數、淋巴細胞絕對值是危重癥型流感的獨立危險因素。并根據 7 個危險因素建立危重癥型流感早期預測模型,模型建立:L=11.271+0.028×年齡+1.261×高血壓+0.160×出現首發癥狀至急診就診間隔天數+2.295×意識狀態–0.172×血氧飽和度+0.443×白細胞計數–1.737×淋巴細胞絕對值。自變量間不存在多重共線性。

2.3 危重癥型流感早期預測模型對危重癥流感預測效力的分析及與其他預測評分的比較

2.3.1 擬合優度檢驗結果分析

Hosmer-Lemeshow 檢驗結果(表4)顯示,該預測模型對非危重癥型患者預測的正確百分比為 95.4%,對危重癥型患者預測的正確百分比為 77.2%,總體預測正確百分比為 90.2%,P=0.089,R2=0.71。可見該模型具有較好的預測效果。

2.3.2 危重癥型流感早期預測模型與 MEWS 評分和 CRB-65 評分的比較

各指標對危重型患者的預測價值見表5。可見,危重癥型流感早期預測模型評分≥?1.414 分預測為危重癥型流感,MEWS≥3 分預測為危重癥型流感,CRB-65≥1 分預測為危重癥型流感。各評分對預測危重型患者的 ROC 曲線見圖1。可見,危重癥型流感早期預測模型的 AUC(0.942)高于 MEWS(0.536)和 CRB-65(0.703)。

圖1

各評分對預測危重型患者的 ROC 曲線分析

圖1

各評分對預測危重型患者的 ROC 曲線分析

MEWS:修訂版本國家早期預警評分;CRB-65:簡化英國胸科協會改良肺炎評分;ROC:受試者操作特征

2.3.3 危重癥型流感早期預測模型預測危重癥流感患者的效力驗證

共納入模型驗證組患者 185 例。其中,非危重型 152 例,危重型 33 例。危重癥型流感早期預測模型對預測危重型患者的 ROC 曲線分析見圖2。可見,危重癥型流感早期預測模型在預測危重癥患者中臨界值為 5.612,靈敏度為 0.909,特異度為 0.921,正確指數為 0.830,AUC 及其 95%CI 為 0.931(0.860,0.999)。

圖2

危重癥型流感早期預測模型對預測驗證組危重型患者的 ROC 曲線分析

圖2

危重癥型流感早期預測模型對預測驗證組危重型患者的 ROC 曲線分析

藍線代表危重癥型流感早期預測模型,紅線代表參考線。ROC:受試者操作特征

3 討論

本研究構建的危重癥型流感早期預測模型相較 MEWS 和 CRB-65 對危重癥流感患者的預測具有更高的準確性、靈敏度及特異性。本研究結果顯示,非危重型與危重型流感患者在年齡、既往病史(慢性阻塞性肺疾病、冠心病、高血壓、糖尿病)、出現首發癥狀至急診就診間隔天數、咳痰、意識狀態、體溫、呼吸頻率、血氧飽和度、血紅蛋白、白細胞計數、淋巴細胞絕對值比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。其中,涵蓋危重型流感危險因素包括:年齡、病史。然而,CRB-65 以年齡>65 歲作為危險因素,但本文的非危重型與危重型流感患者年齡雖存在差異,但均未達到≥65 歲;且在病史中存在統計學差異的因素除慢性阻塞性肺疾病、冠心病、糖尿病外,還包括了高血壓。二分類 logistic 回歸分析結果發現,年齡、高血壓、出現首發癥狀到急診就診天數、意識狀態、血氧飽和度、白細胞計數、淋巴細胞絕對值是危重癥流感的獨立危險因素。

3.1 危重癥流感患者的危險因素

在本研究中,非危重癥流感患者平均年齡低于危重癥流感患者,且年齡是危重癥流感患者的獨立危險因素(OR=1.028)。不同年齡意味著對流感病毒不同程度的免疫狀態。研究表明,成人和兒童對甲型流感的保護有著不同的來源[7-8]。人們對每次流感病毒感染后的保護形式和持續時間研究依然有限。一項研究通過個體水平機制模型縱向校正兒童和成人的血清學結果量化免疫保護的動態變化,結果發現,兒童的免疫保護作用與血凝素表面蛋白的抗體滴度有關,這與成人當中的情況不同[9]。在兒童中,血凝素抑制滴度是保護作用的一個相關因素,感染會持久地提高對病毒的滴度。在成人中,感染后的時間與免疫保護的相關性比血凝素抑制滴度更強,而感染與血凝素抑制滴度的長期變化關系較小,甚至沒有明顯變化[9]。該項研究的進一步結果表明,流感抗體反應的焦點會隨年齡的增長從可變異的血凝素頭部轉移到其他表位上。這與原始抗原原罪的理論一致[10]。免疫印記或某個亞型的初始感染,對成人非醫療性就診的風險影響不大,甚至沒有影響[11-12]。這可能與兒童免疫系統尚在發育、較短的免疫史以及不同的行為、環境暴露有關。

在本研究中,危重癥流感患者出現首發癥狀至急診就診間隔天數高于非危重癥流感患者,且是危重癥流感患者的獨立危險因素(OR=1.173)。而出現首發癥狀到急診就診的時間因人而異,存在較大差異,與患者、醫院、社會等多個因素相關,多項研究也發現了較短的從出現首發癥狀到急診就診天數與積極的臨床結局相關[13-15]。其他危急重癥,如有膿毒血癥的研究結果表明早診斷、早治療對改善預后具有重要意義[16]。另外一項 Meta 分析結果表明,與癥狀出現后 2 d 內開始的治療相比,開始治療的時間每推遲 1 d,死亡率就會增加[調整后的危險比為1.23,95%CI(1.18,1.28);每推遲 1 d,危險比增加,P<0.0001][17]。同時,有研究表明經驗性抗病毒治療并不能減少危重癥流感患者從出現首發癥狀到住院治療的時間[18]。

本研究結果顯示,危重癥流感患者非清醒狀態比例高于非危重癥流感患者,且非清醒狀態是危重癥流感患者的獨立危險因素(OR=9.928)。多項研究表明非清醒狀態是流感并發癥、預后的獨立風險因素[19-20]。流感患者出現非清醒狀態往往提示病情危重、預后較差。研究表明,流感可導致神經系統并發癥,包括腦炎、小腦共濟失調等[21]。

本研究結果顯示,危重癥流感患者淋巴細胞絕對值低于非危重癥流感患者,且是危重癥流感患者的獨立危險因素(OR=0.176)。既往研究指出,淋巴細胞減少癥是成人嚴重甲型流感感染的一個早期可靠的實驗室指標[22-23]。本研究的發現及分析與既往研究一致,關于淋巴細胞減少癥的機制仍需要進一步研究。

3.2 其他常用的評分分析

NEWS 是一種評估患者健康狀況和監測生命體征的系統。該方法的實用性強調系統范圍內的標準化以及使用在英國國民保健服務醫院和院前護理中,其能夠提供及時的風險評估和干預,有助于提高患者的安全性和護理質量[21]。而在對普通急診科人群進行的研究中,NEWS 在預測住院死亡率和 ICU 入院率方面是最準確的[24]。瑞士重癥監護醫學學會建議使用 MEWS>6 分的評分來決定新型冠狀病毒感染患者是否進入 ICU,然而這一建議是否適用于流感患者卻不清楚。研究表明 NEWS 是預測患者在 ICU 之外惡化的最準確工具之一[25]。與其他 33 個評分系統(不包括藥品風險評估和減輕策略)相比,NEWS 與 ICU 入院或死亡的關聯性更強。此外,在急診科或醫院病房中因疑似感染而入院的急診患者的特定環境中,NEWS 已被證明比其他專門設計用于評估感染患者的工具[如快速序貫器官衰竭評分(quick Sepsis Related Organ Failure Assessment, qSOFA)]更準確地預測死亡或 ICU 轉院。MEWS 被用于指導專業護理人員來評估病情是否發生惡化,目前關于 MEWS 評估危重癥流感患者的研究還比較少[26]。

針對流感肺炎的評分系統,在現有預測規則中,大家多用肺炎嚴重程度指數,因為它在判斷死亡率方面最準確,且其對指導臨床決策的安全性和有效性得到了經驗證實。但臨床嚴重性不是決定是否需要住院治療的唯一因素,部分患者有醫學或精神情況不宜門診治療。而在需要采用更簡單的預后預測規則時,可選擇 CURB-65 和其他衍生評分系統,但它們指導初始治療場所決策的安全性和有效性未得到實證評估。無論使用單獨的 CURB-65(或是簡化版的 CRB-65),既往也有研究使用多個評分(如 4C 評分:CRUB-65、CRB-65、qSOFA、NEWS)對新型冠狀病毒感染患者死亡率具有更好的預測準確性;但仍無對危重流感患者進行預測的相關研究[27]。

3.3 危重癥型流感早期預測模型的效力分析

本研究結果顯示,篩選的由年齡、高血壓、出現首發癥狀到急診就診天數、意識狀態、血氧飽和度、白細胞計數、淋巴細胞絕對值構建的危重癥型流感早期預測模型評估危重癥流感患者具有較高的預測效能,準確度高于 CRB-65、MEWS,擬合度分析結果表明該預測模型具有較高預測準確性。

綜上所述,本研究構建的危重癥型流感早期預測模型在預警危重癥型流感患者的能力是令人滿意的,預測模型所需指標均為臨床易于獲取的,方便在臨床中直接應用,可幫助急診醫生早期、快速、準確地識別危重癥型流感患者,采取相應治療方法盡早干預,在一定程度上避免危重型流感患者病情加重,減少醫療經濟負擔。另外該預測模型簡單易得,即便是基層醫院也可較容易獲得相關指標,適于臨床推廣,具有較大應用價值。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。