引用本文: 梁家浩, 楊舒齡, 王海. 基于孟德爾隨機化探討腸道菌群與兒童哮喘的因果關聯. 華西醫學, 2024, 39(4): 553-560. doi: 10.7507/1002-0179.202308103 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

支氣管哮喘(以下簡稱“哮喘”)是兒童時期最常見的慢性疾病,以氣道炎癥、反復喘息發作和支氣管高反應性為特征[1]。兒童哮喘以哮鳴音、咳嗽為主要臨床癥狀,嚴重情況下可伴有胸悶、呼吸困難,常在夜間及凌晨發作或加劇。如果不及時接受治療,可導致其他嚴重并發癥,對患兒生命健康構成威脅[2]。據流行病學調查顯示,我國兒童哮喘患病率高達 3.02%,且發病率呈持續上升趨勢[3]。哮喘嚴重影響患兒的生活和學習,同時也給家庭帶來極大精神壓力,對社會造成沉重醫療負擔[4]。但目前有關哮喘的發病機制并未完全明確。有研究表明,腸道菌群及其生態失調參與免疫系統的調節和哮喘的發展[5],但潛在菌群對兒童哮喘發病風險的影響目前仍有待探究。鑒于此,明確腸道菌群與兒童哮喘的因果關系,對于疾病病因和病理生理機制的研究以及預防和診療至關重要。孟德爾隨機化(Mendelian randomization, MR)是一種流行病學因果推斷的重要方法,可以克服傳統觀察性流行病學的局限,消除多種混雜因素的干擾[6]。此前,已有 MR 研究探討了腸道菌群與過敏性哮喘及其他過敏性疾病間的潛在因果關系[7],但哮喘兒童腸道菌群的有關研究卻鮮有報道。因此,本文進行了兩樣本 MR 分析,以遺傳變異作為工具變量來檢測腸道菌群對兒童哮喘的因果效應,挖掘腸道中潛在的益生菌和致病菌,以期為疾病的預防和診療開辟新路徑。

1 資料與方法

1.1 研究設計

本研究采用兩樣本 MR 方法進行分析,主要通過基于全基因組關聯研究(genome-wide association study, GWAS)數據的遺傳工具變量單核苷酸多態性(single nucleotide polymorphism, SNP)來探索腸道菌群與兒童哮喘的因果關系,以期有效減少混雜因素的影響,提高研究的準確性和可信度。

MR 研究須同時滿足以下 3 個核心假設[8]:① 關聯性假設,即工具變量與暴露因素強相關;② 獨立性假設,即工具變量與影響“暴露和結局”的混雜因素相互獨立;③ 排他性假設,即工具變量只能通過暴露因素對結局變量產生作用。本研究以“腸道菌群”作為暴露因素,將與之強相關的 SNP 作為工具變量,“兒童哮喘”作為結局變量,分析評估“腸道菌群”與“兒童哮喘”間的因果效應,并進行敏感性分析以檢驗結果的可靠性。

1.2 數據來源

從 MiBioGen 數據庫[9-11]下載獲得人類腸道菌群數據集,該數據集從 24 個以人群為基礎的研究隊列中收集了 18 340 名參與者(72.3%為歐洲人,27.7%為中東、東亞、美洲西班牙裔/拉丁裔以及非裔美國人)的信息,共納入 211 個從門到屬水平的腸道微生物群[12]。將其中 15 個未知菌群剔除,保留 196 個已知菌群(9 個門、16 個綱、20 個目、32 個科和 119 個屬)用作暴露因素。

從 GWAS 數據庫[13-14]中選取數據集(finn-b-ASTHMA_CHILD)用作結局變量,該數據集的研究對象(年齡<16 歲)均為歐洲人,包括 3 025 例患者和 135 449 例對照人群,共計 16 379 865 個 SNP。

暴露數據來自多種族的合成數據集,包括歐洲人、中東人、東亞人、美洲西班牙裔/拉丁裔和非裔美國人,反映了不同的遺傳背景和可能的環境影響。而結局數據則完全來自歐洲兒童人群,可能會導致遺傳結構的差異,因為不同種族間存在遺傳多樣性。因此,為減少因人種差異或其他混雜因素引起的誤差,本研究在 MR 分析中應用隨機效應模型,進行敏感性分析以及多種方法驗證,從而有效地控制和減少人種差異及其他混雜因素所帶來的誤差,以得到更準確和可靠的研究結果。

1.3 工具變量選擇

為滿足關聯性假設,SNP 須與暴露因素強相關,同時為確保 SNP 間的獨立性,去除因連鎖不平衡帶來的結果偏倚,因此,本研究通過 R 軟件對 SNP 數據進行篩選,過濾標準為:① 納入工具變量的 SNP 與暴露因素相關(P<1×10–5),由于能達到全基因組顯著性水平(P<5×10–8)的 SNP 數量較少,單一或極少數 SNP 可能無法捕捉到足夠的遺傳變異,因此使用更寬松的 P 值閾值能增加可用于 MR 分析的 SNP 數量,增強整體的工具變量強度;② 剔除在 10 000 kb 范圍內與最顯著 SNP 的 R2 >0.001 的 SNP,R2 是由 SNP 解釋的危險因素變異性的比例,R2=2×(1?MAF)×MAF×(β1/SD)2,其中 MAF 為暴露的次要等位基因頻率,β1為暴露的等位基因效應值,SD 為標準差[15];③ SNP 的 F 統計量>10[16],F=(N?2)×R2/(1?R2),N 是樣本量,以獲得與暴露因素強相關且相互獨立的 SNP 作為有效工具變量。為確保每個工具變量與相同的效應等位基因相關,本研究統一匯總統計量,消除回文 SNP。當 SNP 綜合效應值β(代表遺傳工具變量與結局間的因果關系估計值)>0,為結局的危險因素;反之是保護因素。

1.4 MR 分析

通過 R 語言獲取工具變量在結局中的信息,合并效應量,對暴露與結局的數據進行預處理,使其格式統一化,隨后進行兩樣本 MR 分析,用優勢比(odds ratio, OR)評估暴露因素與結局變量的因果關系。逆方差加權法(inverse variance weighted, IVW)是最常用的兩樣本 MR 分析統計方法之一,其特征是在回歸中忽略截距項的存在,使用結果方差的倒數作為擬合權重;在工具變量不存在異質性和水平多效性的情況下,IVW 所得結果最為可靠[17]。當工具變量存在水平多效性時,MR-Egger 方法也能提供有效的計算結果[18]。加權中位數法的優勢在于分析時只要有效工具變量不低于總數的一半,就能夠進行 MR 分析并且得到可靠結果[19]。加權模式方法可以在大多數工具變量有效的情況下進行 MR 因果推斷[20],在只有異質性而沒有水平多效性時,優先使用加權模式方法,也可以使用 IVW 的隨機效應模型。而簡單模式方法可用來評估 MR 分析所得結果的穩定性,作為研究的方法補充[21]。

1.5 敏感性分析

為保證因果效應評估結果的可靠性,本研究進行了敏感性分析。通過留一法(leave-one-out)檢驗單個工具變量對整體結果的影響,從而評估因果關系結果。如果某個工具變量的排除對整體結果產生較大的影響,那么這個工具變量可能是 MR 分析中的關鍵工具變量,或者可能存在遺傳偏倚等問題。異質性檢驗在兩樣本 MR 分析中用于評估工具變量之間是否存在差異。本研究采用 Cochran Q 檢驗異質性,若 P>0.05,則表明不存在異質性,反之則存在異質性。如果工具變量可以不通過暴露因素而直接影響結局變量則表示存在水平多效性,這違反了 MR 的排他性假設。若 MR 分析結果存在水平多效性則說明其并不可靠,本研究通過 MR-Egger 截距測試來檢驗水平多效性,如果該方法所得截距項趨近于 0 且 P>0.05,則表明不存在水平多效性,反之則存在水平多效性。同時,本研究采用 MR 水平多效性殘差和異常值(MR pleiotropy residual sum and outlier, MR-PRESSO)作為補充方法來檢測水平多效性,計算觀察到的殘差平方和(RSSobs),當 MR-PRESSO 全局檢驗的 P>0.05,則表明不存在水平多效性,反之則存在水平多效性。

1.6 統計學方法

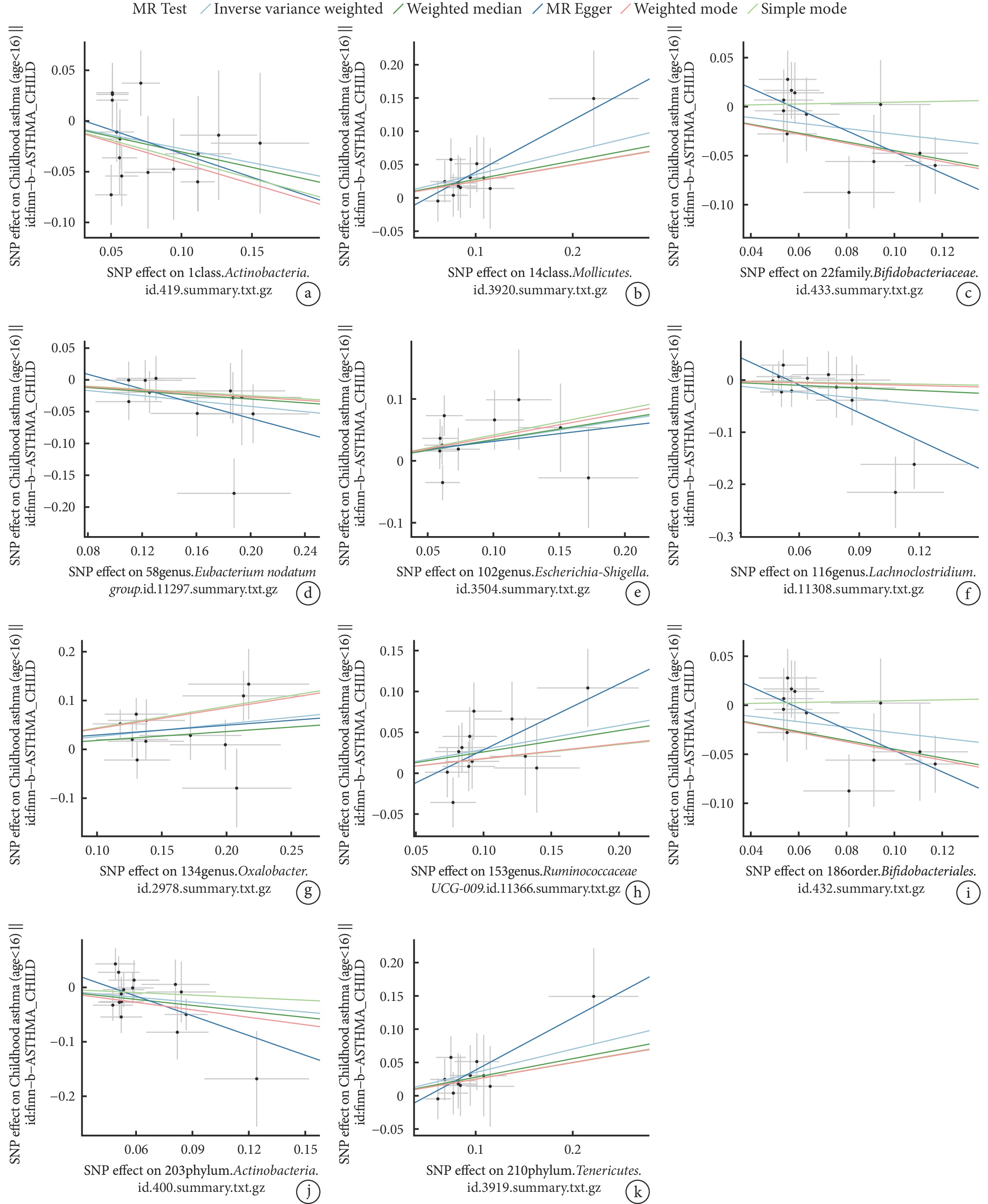

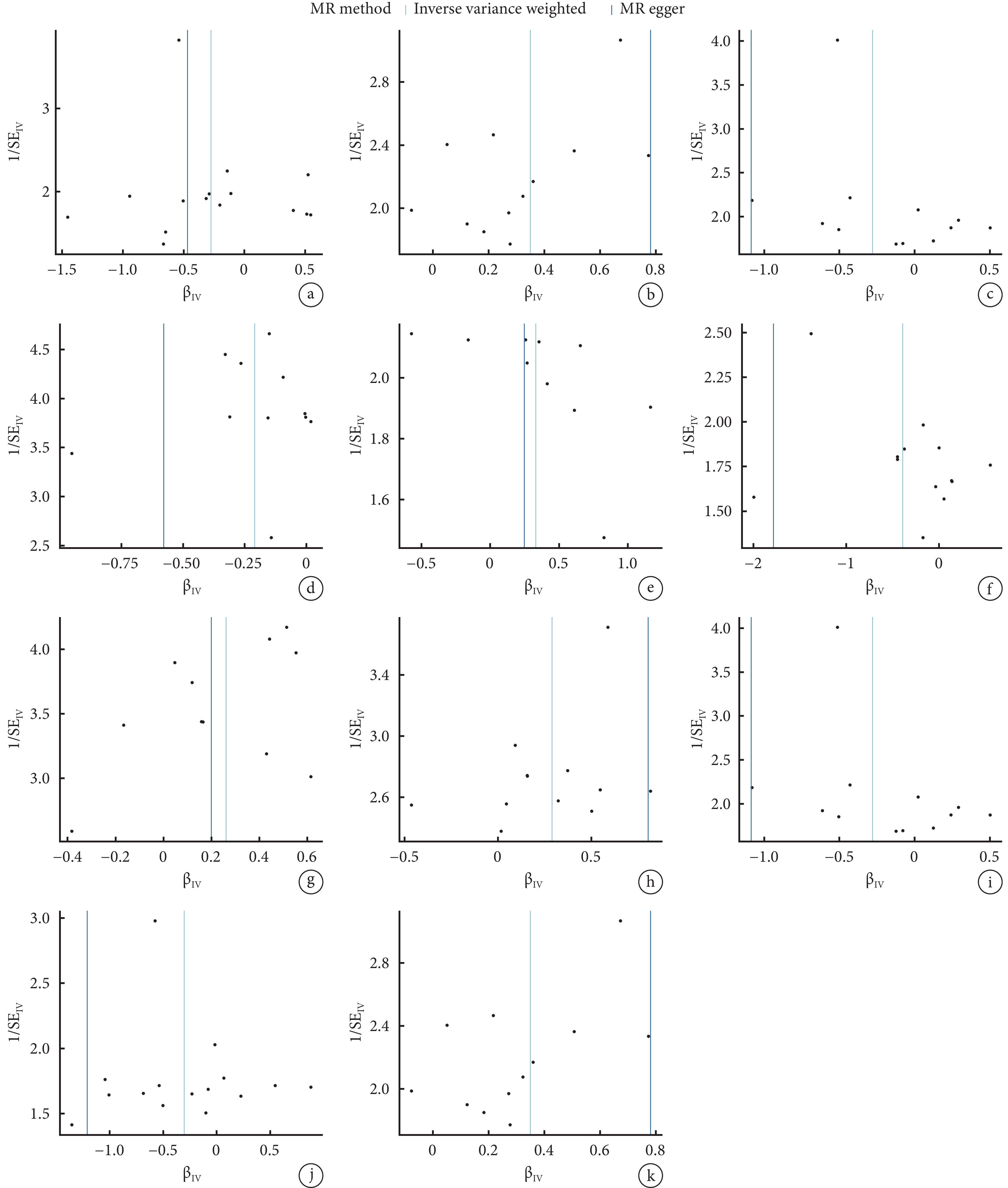

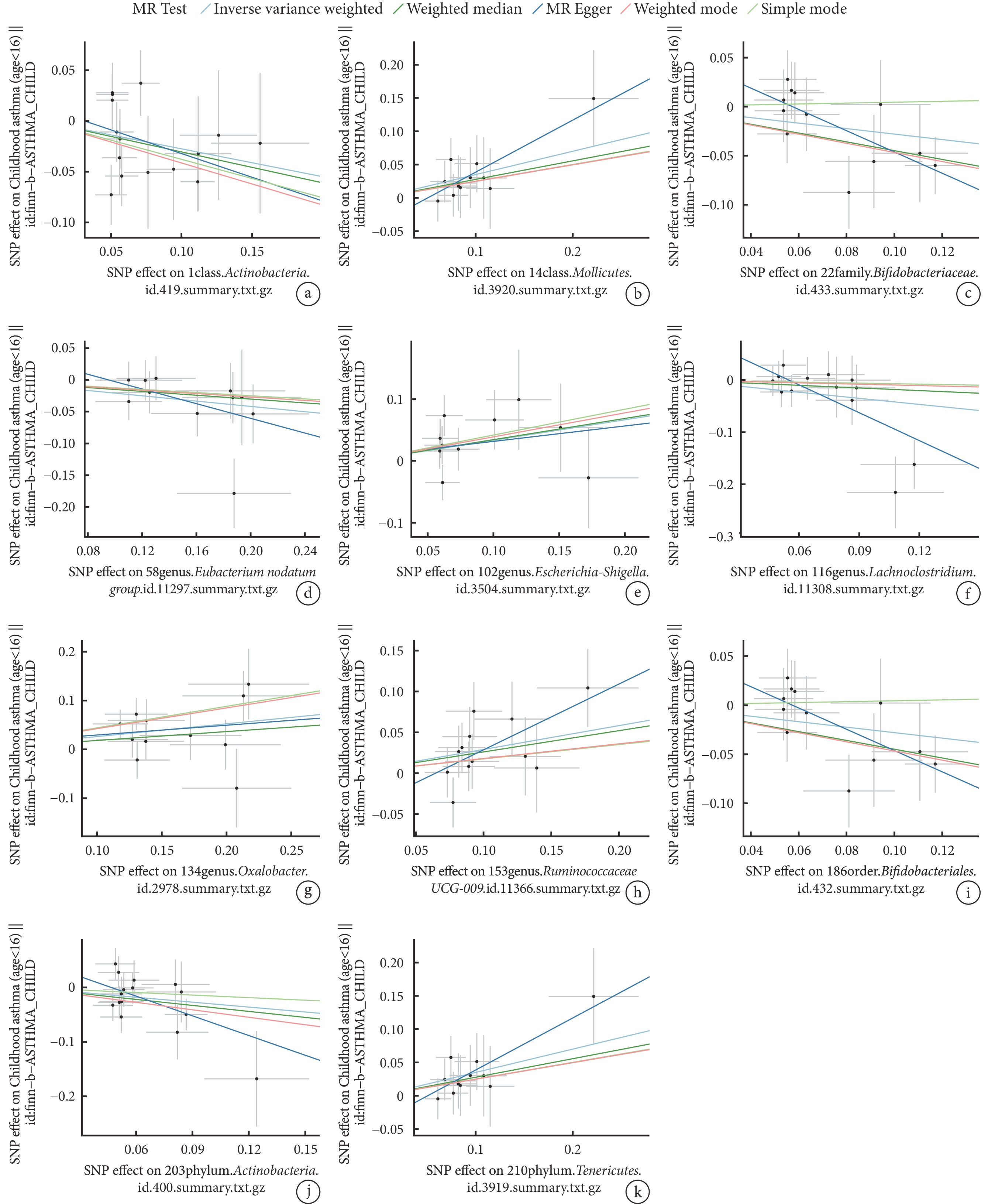

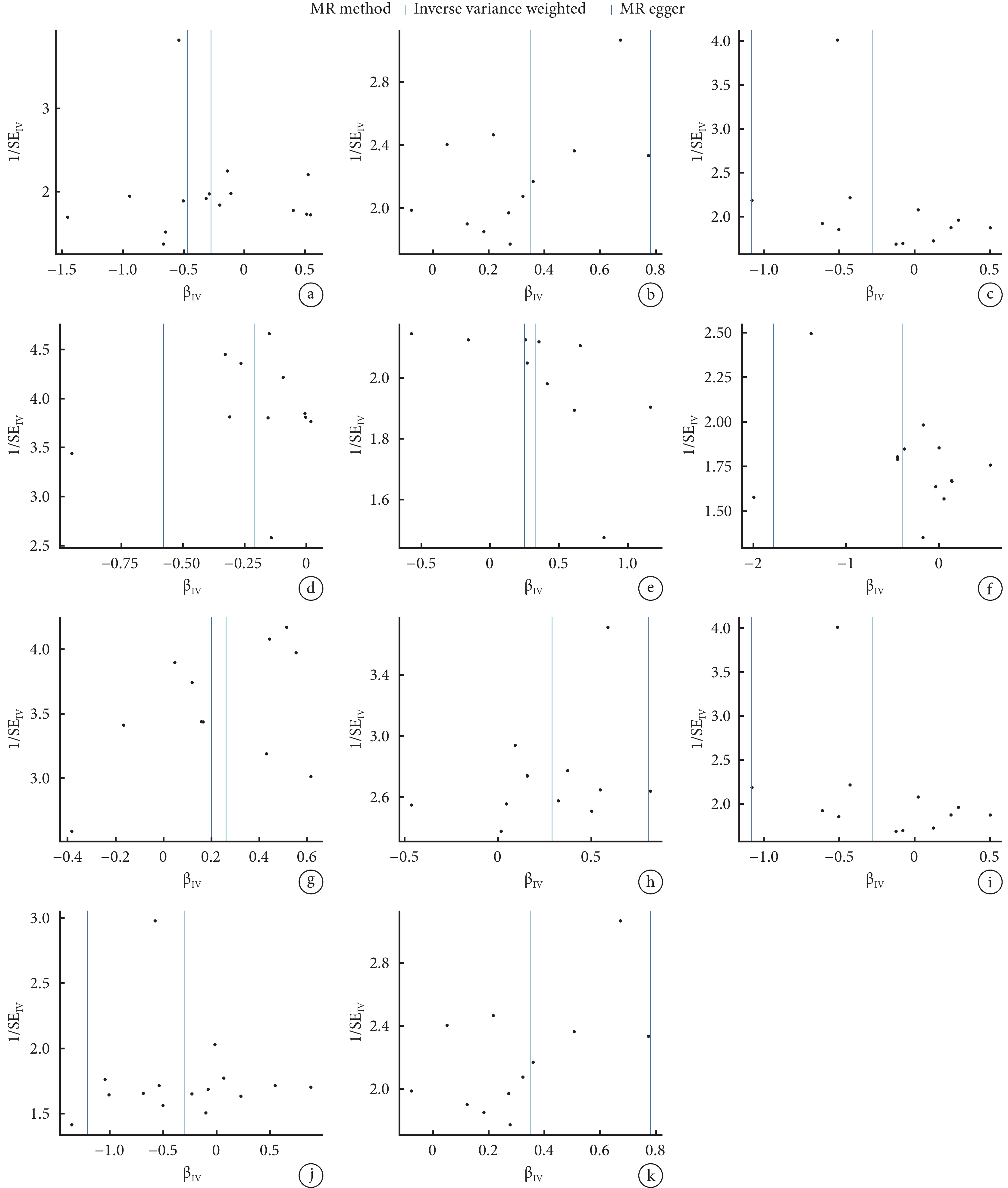

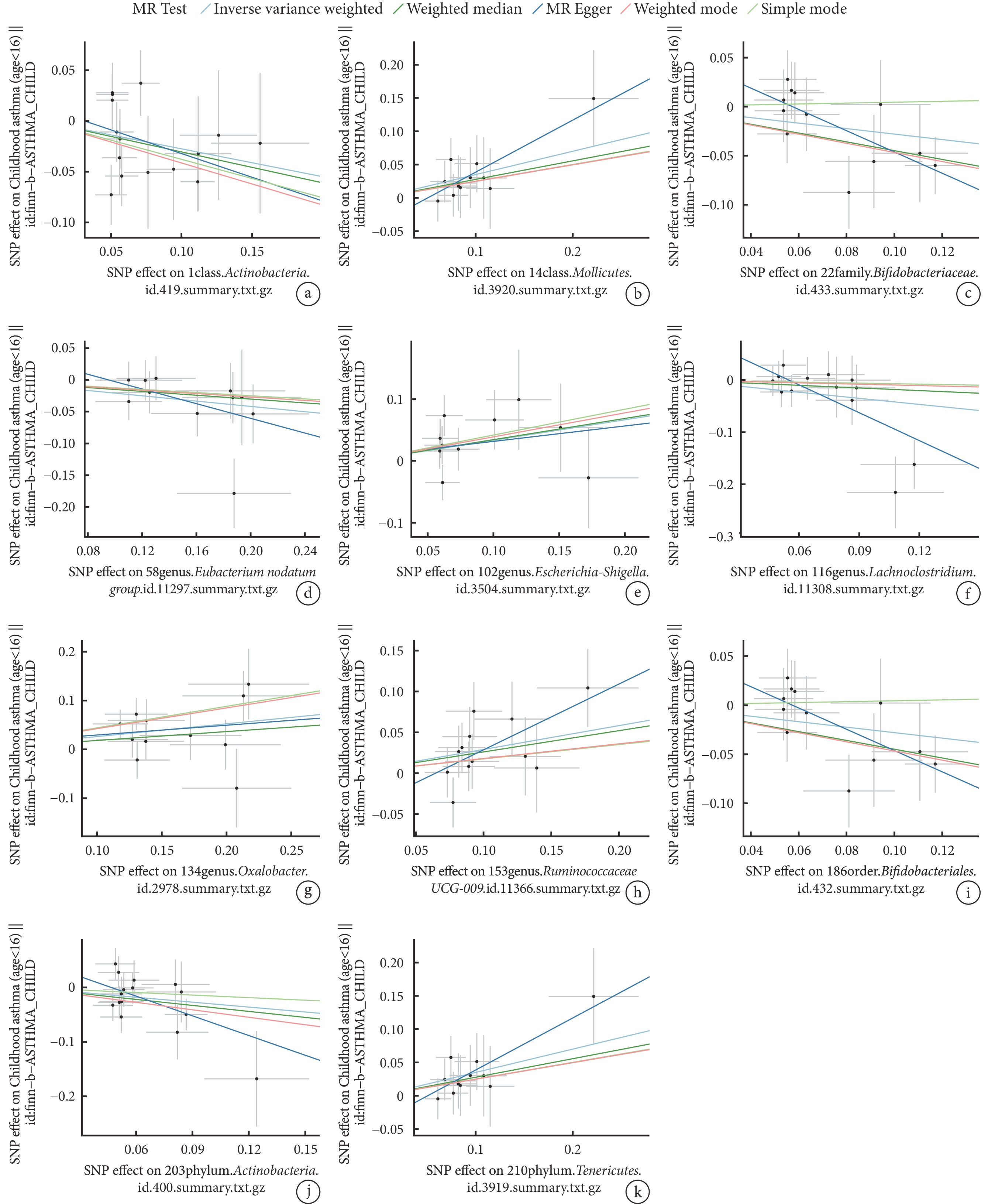

采用 R 軟件(版本 4.1.2)完成分析。MR 分析默認使用“TwoSampleMR”軟件包的 5 種統計方法:IVW、加權中位數法、MR-Egger、加權模式和簡單模式方法。通過以上 5 種方法進行回歸分析,將結果繪制成散點圖。散點圖的縱坐標是工具變量對結局的影響效應,橫坐標是工具變量對暴露的因果效應,兩個效應的比值是暴露因素對結局變量的效應(即斜率),斜率>0 為正相關,反之為負相關,斜率越陡,效應越強;每個黑點代表 1 個 SNP,其分布反映暴露與結局的相關性,分布越緊密,相關性越強。利用優勢比(odds ratio, OR)及其 95%置信區間(confidence interval, CI)評估暴露與結局間的因果關聯。基于 IVW 和 MR-Egger 進行分析并繪制漏斗圖。漏斗圖的橫坐標表示每個工具變量對結局的效應大小,即工具變量對結局的影響程度;縱坐標表示工具變量對結局因果關系的可靠性。漏斗圖中每個黑點代表 1 個 SNP,若總體左右對稱,則說明結果穩定,SNP 選擇無偏倚。由于 IVW 方法提供了最精確的因果關系估計,故本研究以 IVW 作為主要分析方法,統一使用隨機效應模型。雙側檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 工具變量篩選結果

基于 IVW 方法,共發現 196 個腸道微生物群類中有 15 個菌類與兒童哮喘發病風險有因果關聯(P<0.05),分別為放線菌綱(15 個 SNP)、柔膜菌綱(12 個 SNP)、雙歧桿菌科(12 個 SNP)、梭菌科-1(10 個 SNP)、纏結真桿菌屬(11 個 SNP)、丹毒莢膜菌屬(15 個 SNP)、埃希菌-志賀菌屬(10 個 SNP)、梭菌屬 Family-XIII-UCG-001(8 個 SNP)、Lachnoclostridium 屬(13 個 SNP)、毛螺菌屬 UCG-001(13 個 SNP)、草酸桿菌屬(11 個 SNP)、瘤胃球菌屬 UCG-009(12 個 SNP)、雙歧桿菌目(12 個 SNP)、放線菌門(15 個 SNP)和軟壁菌門(12 個 SNP)。納入分析的 SNP 共 181 個,其 F 值均>10。

2.2 MR 分析結果

在納入分析的 15 個菌類中,柔膜菌綱(MR-Egger β=0.781,P=0.105;IVW β=0.350,P=0.007)、埃希菌-志賀菌屬(MR-Egger β=0.249,P=0.639;IVW β=0.332,P=0.036)、草酸桿菌屬(MR-Egger β=0.200,P=0.653;IVW β=0.262,P=0.002)、瘤胃球菌屬 UCG-009(MR-Egger β=0.805,P=0.083;IVW β=0.291,P=0.006)和軟壁菌門(MR-Egger β=0.781,P=0.105;IVW β=0.350,P=0.007)5 個菌類為暴露因素分析所得綜合效應值β均>0,可見暴露因素是危險因素,隨著暴露增加,結局的發病風險也隨之增加;放線菌綱(MR-Egger β=?0.467,P=0.265;IVW β=?0.274,P=0.042)、雙歧桿菌科(MR-Egger β=?1.086,P=0.032;IVW β=?0.280,P=0.035)、纏結真桿菌屬(MR-Egger β=?0.578,P=0.126;IVW β=?0.209,P=0.007)、Lachnoclostridium屬(MR-Egger β=?1.782,P=0.006;IVW β=?0.389,P=0.043)、雙歧桿菌目(MR-Egger β=?1.086,P=0.032;IVW β=?0.280,P=0.035)和放線菌門(MR-Egger β=?1.207,P=0.069;IVW β=?0.301,P=0.040)6 個菌類為暴露因素所得綜合效應值β均<0,可見暴露因素是保護因素,隨著暴露增加,結局的發病風險也隨之減少。而梭菌科-1(MR-Egger β=?0.145,P=0.762;IVW β=0.454,P=0.004)、丹毒莢膜菌屬(MR-Egger β=0.121,P=0.782;IVW β=?0.226,P=0.037)、梭菌屬 Family-XIII-UCG-001(MR-Egger β=0.334,P=0.539;IVW β=?0.367,P=0.027)和毛螺菌屬 UCG-001(MR-Egger β=?0.353,P=0.617;IVW β=0.313,P=0.048)通過 MR-Egger 和 IVW 分析所得綜合效應值β方向并不一致,提示暴露與結局的因果效應欠穩定,故不納入后續分析范疇。

2.3 暴露因素對結局變量的影響

將 MR 分析結果中顯示暴露與結局有因果效應的 11 個菌類與兒童哮喘的 MR 分析所得結果進行可視化,由散點圖(圖1)可知,黑點分布集中,提示暴露與結局間存在因果關系,不同方法所對應的線段總體走向一致,其中柔膜菌綱、埃希菌-志賀菌屬、草酸桿菌屬、瘤胃球菌屬 UCG-009 和軟壁菌門對應線段斜率均>0,表明暴露與結局呈正相關;放線菌綱、雙歧桿菌科、纏結真桿菌屬、Lachnoclostridium 屬、雙歧桿菌目和放線菌門對應線段斜率均<0,表明暴露與結局呈負相關。

圖1

MR 分析結果散點圖

圖1

MR 分析結果散點圖

a. 放線菌綱;b. 柔膜菌綱;c. 雙歧桿菌科;d. 纏結真桿菌屬;e. 埃希志-志賀菌屬;f.

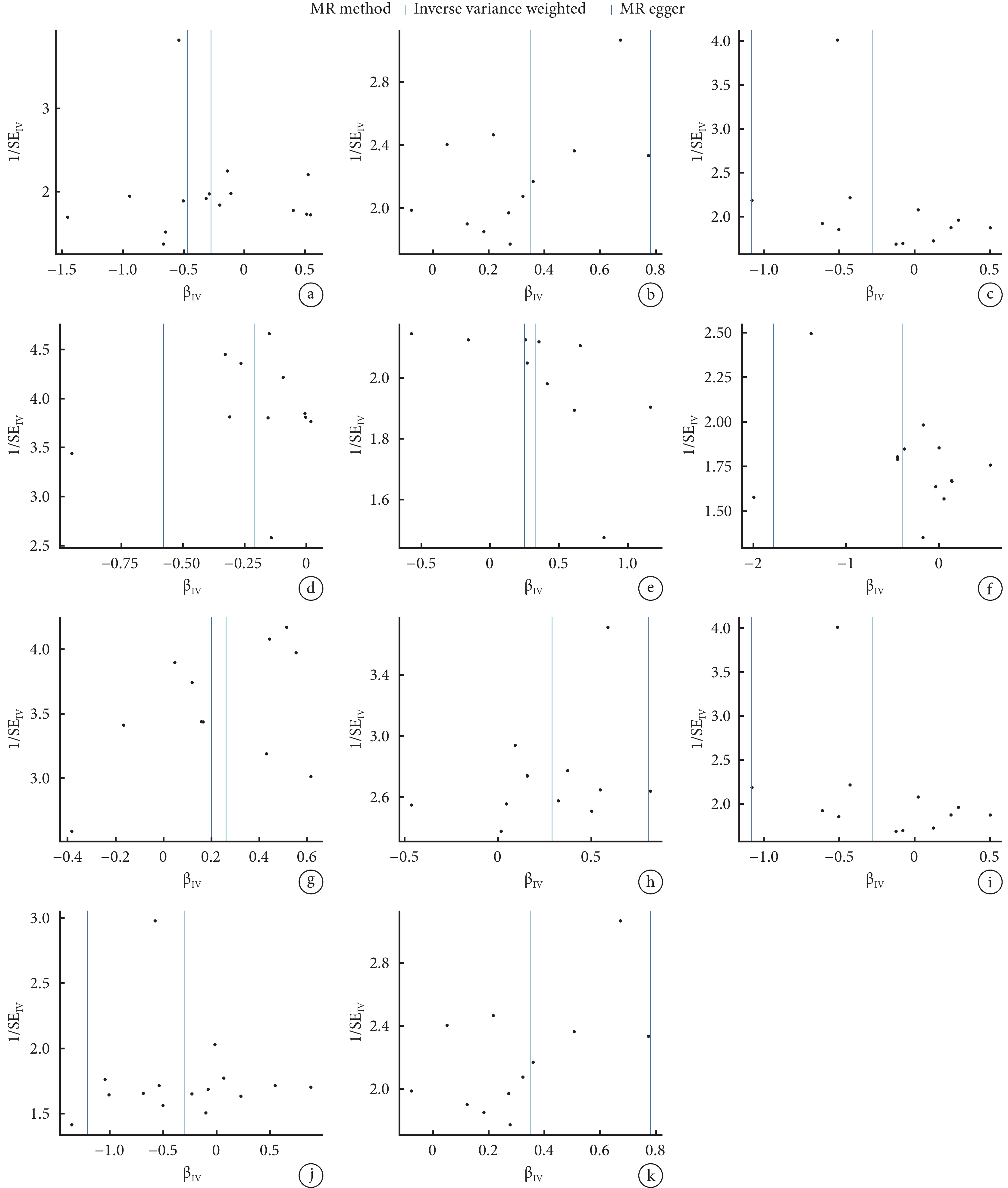

基于 IVW 方法,柔膜菌綱[OR=1.42,95%CI(1.10,1.83),P=0.007]、埃希菌-志賀菌屬[OR=1.39,95%CI(1.02,1.90),P=0.036]、草酸桿菌屬[OR=1.30,95%CI(1.10,1.54),P=0.002]、瘤胃球菌屬 UCG-009[OR=1.34,95%CI(1.09,1.64),P=0.006]和軟壁菌門[OR=1.42,95%CI(1.10,1.83),P=0.007]5 個菌類所得到的 OR 值均>1,表明暴露是結局的危險因素;放線菌綱[OR=0.76,95%CI(0.58,0.99),P=0.042]、雙歧桿菌科[OR=0.76,95%CI(0.58,0.98),P=0.035]、纏結真桿菌屬[OR=0.81,95%CI(0.70,0.94),P=0.007]、Lachnoclostridium 屬[OR=0.68,95%CI(0.46,0.99),P=0.043]、雙歧桿菌目[OR=0.76,95%CI(0.58,0.98),P=0.035]和放線菌門[OR=0.74,95%CI(0.56,0.99),P=0.040]6 個菌類所得到的 OR 值均<1,表明暴露是結局的保護因素。以上 11 個菌類通過 IVW 得到的 P 值均< 0.05,表明暴露與結局存在因果關聯。漏斗圖(圖2)可見,Lachnoclostridium 屬菌類所對應的漏斗圖中 SNP 左右分布不對稱,提示其分析結果并不穩定;其余 10 個菌類 SNP 總體左右對稱分布,結果較為穩定。

圖2

MR 分析結果漏斗圖

圖2

MR 分析結果漏斗圖

a. 放線菌綱;b. 柔膜菌綱;c. 雙歧桿菌科;d. 纏結真桿菌屬;e. 埃希志-志賀菌屬;f.

2.4 敏感性分析結果

2.4.1 異質性檢驗

使用 MR-Egger 和 IVW 兩種方法對工具變量進行異質性檢測,放線菌綱(MR-Egger Q=15.77,P=0.26;IVW Q=16.09,P=0.31),柔膜菌綱(MR-Egger Q=2.71,P=0.99;IVW Q=3.77,P=0.98),雙歧桿菌科(MR-Egger Q=6.28,P=0.79;IVW Q=10.02,P=0.53),纏結真桿菌屬(MR-Egger Q=8.12,P=0.52;IVW Q=9.34,P=0.50),埃希菌-志賀菌屬(MR-Egger Q=8.69,P=0.37;IVW Q=8.72,P=0.46),Lachnoclostridium 屬(MR-Egger Q=10.76,P=0.46;IVW Q=18.39,P=0.10),草酸桿菌屬(MR-Egger Q=10.51,P=0.31;IVW Q=10.53,P=0.40),瘤胃球菌屬 UCG-009(MR-Egger Q=7.45,P=0.68;IVW Q=9.06,P=0.62),雙歧桿菌目(MR-Egger Q=6.28,P=0.79;IVW Q=10.02,P=0.53),放線菌門(MR-Egger Q=12.15,P=0.52;IVW Q=14.49,P=0.41),軟壁菌門(MR-Egger Q=2.71,P=0.99;IVW Q=3.77,P=0.98),以上菌類 P 值均>0.05,表明工具變量的 SNP 不存在異質性。

2.4.2 水平多效性檢驗

使用 MR-Egger 截距測試和 MR-PRESSO 全局檢驗兩種方法對工具變量進行水平多效性檢驗,結果顯示:放線菌綱(截距=0.01,P=0.62;RSSobs=18.59,P=0.27),柔膜菌綱(截距=?0.04,P=0.33;RSSobs=4.70,P=0.99),雙歧桿菌科(截距=0.06,P=0.08;RSSobs=12.29,P=0.53),纏結真桿菌屬(截距=0.05,P=0.30;RSSobs=10.96,P=0.50),埃希菌-志賀菌屬(截距=0.01,P=0.87;RSSobs=10.84,P=0.50),Lachnoclostridium 屬(截距=0.10,P=0.02;RSSobs=22.51,P=0.09),草酸桿菌屬(截距=0.01,P=0.89;RSSobs=12.57,P=0.40),瘤胃球菌屬 UCG-009(截距=?0.05,P=0.23;RSSobs=10.84,P=0.63),雙歧桿菌目(截距=0.06,P=0.08;RSSobs=12.29,P=0.48),放線菌門(截距=0.06,P=0.15;RSSobs=16.57,P=0.41),軟壁菌門(截距=?0.04,P=0.33;RSSobs=4.70,P=0.96)。其中,Lachnoclostridium 屬菌類對應的 MR-Egger 截距測試所得截距項為 0.1(P<0.05),提示其因果分析結果會受到水平多效性的影響,違反了 MR 模型的排他性假設,表明其 IVW 分析結果并不可靠,故不納入后續討論范疇。其余 10 個菌類通過 MR-Egger 截距測試所得截距項均趨近于 0 且 P 值>0.05,同時MR-PRESSO 全局檢驗所得到的 P 值均>0.05,提示暴露因素的工具變量不存在水平多效性。

2.4.3 留一法檢驗

當去除任意一個 SNP 并重復 MR 分析時,并未發現整體因果關系發生差異,表明所得結果并非由單個 SNP 所導致。

3 討論

本文基于 MR 分析,發現 10 個腸道菌類與兒童哮喘之間存在因果關聯。其中柔膜菌綱、埃希菌-志賀菌屬、草酸桿菌屬、瘤胃球菌屬 UCG-009 和軟壁菌門會增加兒童哮喘的發病風險;而放線菌綱、雙歧桿菌科、纏結真桿菌屬、雙歧桿菌目和放線菌門則能降低兒童哮喘的發病風險。

在一定條件下,肺微生物群中有與腸相關的細菌,肺腸共生菌的出現可能與呼吸道黏膜和胃腸道黏膜相連有關[22]。支原體屬于柔膜菌綱,支原體感染可誘發哮喘患兒血清 mi R-424-5p 和 CX3CL1 表達上調,產生不良預后[23]。鄭惠心等[24]研究發現,支原體肺炎合并黏液栓組軟壁菌門的相對豐度顯著高于單純支原體肺炎組,提示軟壁菌門的變化可能是氣道黏液栓形成的重要因素。而氣道黏液高分泌則是哮喘的主要臨床表現。溫亞錦等[25]通過 16S 核糖體 RNA 測序對兒童新鮮糞便標本進行腸道菌群檢測,發現與健康對照組相比,輕中度哮喘兒童腸道菌群中埃希桿菌-志賀菌屬的相對豐度較高。大腸埃希菌水平升高可誘導輔助 T 細胞 1 型(T helper cell type, Th)1 細胞因子大量分泌,破壞 Th1/Th2 免疫平衡,進而降低過敏性哮喘急性發作期患兒免疫功能,加重患兒病情[26]。草酸桿菌是一種獨特的厭氧細菌,僅依靠草酸鹽生長,是哺乳動物腸道中關鍵的草酸降解細菌[27],目前對該菌的研究報道主要與腎病相關。姜黃素及其主要活性代謝物四氫姜黃素可以降低未鑒定的瘤胃球菌科等促炎細菌的相對豐度,改善哮喘小鼠的過敏性炎癥[28]。結合本研究 MR 分析結果,以上 5 個菌類可能是兒童哮喘潛在的致病菌。

余濤等[29]通過建立哮喘大鼠模型,采用 16S 核糖體 RNA 測序方法,發現益氣溫陽護衛湯可以一定程度調節哮喘大鼠的腸道菌群,增加放線菌門的比例,達到治療哮喘的目的。相關研究表明,雙歧桿菌是嬰兒期至成年期維持機體健康的主要組分,能夠減少機體過敏和哮喘發生[30]。纏結真桿菌是真桿菌屬成員之一,真桿菌屬是產生乙酸和丁酸的主要菌群[31],而乙酸和丁酸水平升高則是過敏性哮喘保護因素[32]。本研究結果與之一致,皆表明放線菌綱等 5 個菌類能降低兒童哮喘的發病風險。

本研究有以下優點:① 納入 196 個腸道菌類,在探討腸道菌群和兒童哮喘之間的因果關系方面進行了全面和系統研究;② 利用 MR 分析克服既往觀察性研究中存在的反向因果關系和混雜因素干擾等固有局限,并運用多種方法對結果進行驗證,提高了研究結論的可靠性和穩定性。然而,本研究仍存在不足:① MR 研究不能確定所納入的 GWAS 匯總數據中是否存在數據重復;② 使用的 GWAS 數據集中樣本主要來自歐洲,不同種族間存在遺傳差異,因此 MR 分析結果的外推可能有限。

由于GWAS 數據主要來源于歐洲樣本,未來研究應擴展到不同種族和地理區域的樣本,以驗證當前發現的普適性和確定是否存在特定種族或地區的腸道菌群特異性影響哮喘的因果關聯。盡管本研究納入了 196 個腸道菌類,但還有更多未被深入研究的菌群和其與哮喘的潛在關系。未來的研究可以進一步探索其他腸道微生物的作用,特別是那些可能通過不同機制影響哮喘的微生物。此外,基于當前的 MR 分析結果,可以開展針對性的益生菌補充或其他微生物群調節干預的臨床試驗,以驗證特定腸道菌群調節對預防或治療兒童哮喘的效果,為臨床提供更直接的證據。

綜上,柔膜菌綱、埃希菌-志賀菌屬、草酸桿菌屬、瘤胃球菌屬 UCG-009 和軟壁菌門菌群豐度的增加會提高兒童哮喘發病風險;放線菌綱、雙歧桿菌科、纏結真桿菌屬、雙歧桿菌目和放線菌門菌群豐度的增加能降低兒童哮喘發病風險。該結果對兒童哮喘的預防和診斷具有重要的臨床指導意義,同時也能為研發靶向益生菌補充劑提供理論依據。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。

支氣管哮喘(以下簡稱“哮喘”)是兒童時期最常見的慢性疾病,以氣道炎癥、反復喘息發作和支氣管高反應性為特征[1]。兒童哮喘以哮鳴音、咳嗽為主要臨床癥狀,嚴重情況下可伴有胸悶、呼吸困難,常在夜間及凌晨發作或加劇。如果不及時接受治療,可導致其他嚴重并發癥,對患兒生命健康構成威脅[2]。據流行病學調查顯示,我國兒童哮喘患病率高達 3.02%,且發病率呈持續上升趨勢[3]。哮喘嚴重影響患兒的生活和學習,同時也給家庭帶來極大精神壓力,對社會造成沉重醫療負擔[4]。但目前有關哮喘的發病機制并未完全明確。有研究表明,腸道菌群及其生態失調參與免疫系統的調節和哮喘的發展[5],但潛在菌群對兒童哮喘發病風險的影響目前仍有待探究。鑒于此,明確腸道菌群與兒童哮喘的因果關系,對于疾病病因和病理生理機制的研究以及預防和診療至關重要。孟德爾隨機化(Mendelian randomization, MR)是一種流行病學因果推斷的重要方法,可以克服傳統觀察性流行病學的局限,消除多種混雜因素的干擾[6]。此前,已有 MR 研究探討了腸道菌群與過敏性哮喘及其他過敏性疾病間的潛在因果關系[7],但哮喘兒童腸道菌群的有關研究卻鮮有報道。因此,本文進行了兩樣本 MR 分析,以遺傳變異作為工具變量來檢測腸道菌群對兒童哮喘的因果效應,挖掘腸道中潛在的益生菌和致病菌,以期為疾病的預防和診療開辟新路徑。

1 資料與方法

1.1 研究設計

本研究采用兩樣本 MR 方法進行分析,主要通過基于全基因組關聯研究(genome-wide association study, GWAS)數據的遺傳工具變量單核苷酸多態性(single nucleotide polymorphism, SNP)來探索腸道菌群與兒童哮喘的因果關系,以期有效減少混雜因素的影響,提高研究的準確性和可信度。

MR 研究須同時滿足以下 3 個核心假設[8]:① 關聯性假設,即工具變量與暴露因素強相關;② 獨立性假設,即工具變量與影響“暴露和結局”的混雜因素相互獨立;③ 排他性假設,即工具變量只能通過暴露因素對結局變量產生作用。本研究以“腸道菌群”作為暴露因素,將與之強相關的 SNP 作為工具變量,“兒童哮喘”作為結局變量,分析評估“腸道菌群”與“兒童哮喘”間的因果效應,并進行敏感性分析以檢驗結果的可靠性。

1.2 數據來源

從 MiBioGen 數據庫[9-11]下載獲得人類腸道菌群數據集,該數據集從 24 個以人群為基礎的研究隊列中收集了 18 340 名參與者(72.3%為歐洲人,27.7%為中東、東亞、美洲西班牙裔/拉丁裔以及非裔美國人)的信息,共納入 211 個從門到屬水平的腸道微生物群[12]。將其中 15 個未知菌群剔除,保留 196 個已知菌群(9 個門、16 個綱、20 個目、32 個科和 119 個屬)用作暴露因素。

從 GWAS 數據庫[13-14]中選取數據集(finn-b-ASTHMA_CHILD)用作結局變量,該數據集的研究對象(年齡<16 歲)均為歐洲人,包括 3 025 例患者和 135 449 例對照人群,共計 16 379 865 個 SNP。

暴露數據來自多種族的合成數據集,包括歐洲人、中東人、東亞人、美洲西班牙裔/拉丁裔和非裔美國人,反映了不同的遺傳背景和可能的環境影響。而結局數據則完全來自歐洲兒童人群,可能會導致遺傳結構的差異,因為不同種族間存在遺傳多樣性。因此,為減少因人種差異或其他混雜因素引起的誤差,本研究在 MR 分析中應用隨機效應模型,進行敏感性分析以及多種方法驗證,從而有效地控制和減少人種差異及其他混雜因素所帶來的誤差,以得到更準確和可靠的研究結果。

1.3 工具變量選擇

為滿足關聯性假設,SNP 須與暴露因素強相關,同時為確保 SNP 間的獨立性,去除因連鎖不平衡帶來的結果偏倚,因此,本研究通過 R 軟件對 SNP 數據進行篩選,過濾標準為:① 納入工具變量的 SNP 與暴露因素相關(P<1×10–5),由于能達到全基因組顯著性水平(P<5×10–8)的 SNP 數量較少,單一或極少數 SNP 可能無法捕捉到足夠的遺傳變異,因此使用更寬松的 P 值閾值能增加可用于 MR 分析的 SNP 數量,增強整體的工具變量強度;② 剔除在 10 000 kb 范圍內與最顯著 SNP 的 R2 >0.001 的 SNP,R2 是由 SNP 解釋的危險因素變異性的比例,R2=2×(1?MAF)×MAF×(β1/SD)2,其中 MAF 為暴露的次要等位基因頻率,β1為暴露的等位基因效應值,SD 為標準差[15];③ SNP 的 F 統計量>10[16],F=(N?2)×R2/(1?R2),N 是樣本量,以獲得與暴露因素強相關且相互獨立的 SNP 作為有效工具變量。為確保每個工具變量與相同的效應等位基因相關,本研究統一匯總統計量,消除回文 SNP。當 SNP 綜合效應值β(代表遺傳工具變量與結局間的因果關系估計值)>0,為結局的危險因素;反之是保護因素。

1.4 MR 分析

通過 R 語言獲取工具變量在結局中的信息,合并效應量,對暴露與結局的數據進行預處理,使其格式統一化,隨后進行兩樣本 MR 分析,用優勢比(odds ratio, OR)評估暴露因素與結局變量的因果關系。逆方差加權法(inverse variance weighted, IVW)是最常用的兩樣本 MR 分析統計方法之一,其特征是在回歸中忽略截距項的存在,使用結果方差的倒數作為擬合權重;在工具變量不存在異質性和水平多效性的情況下,IVW 所得結果最為可靠[17]。當工具變量存在水平多效性時,MR-Egger 方法也能提供有效的計算結果[18]。加權中位數法的優勢在于分析時只要有效工具變量不低于總數的一半,就能夠進行 MR 分析并且得到可靠結果[19]。加權模式方法可以在大多數工具變量有效的情況下進行 MR 因果推斷[20],在只有異質性而沒有水平多效性時,優先使用加權模式方法,也可以使用 IVW 的隨機效應模型。而簡單模式方法可用來評估 MR 分析所得結果的穩定性,作為研究的方法補充[21]。

1.5 敏感性分析

為保證因果效應評估結果的可靠性,本研究進行了敏感性分析。通過留一法(leave-one-out)檢驗單個工具變量對整體結果的影響,從而評估因果關系結果。如果某個工具變量的排除對整體結果產生較大的影響,那么這個工具變量可能是 MR 分析中的關鍵工具變量,或者可能存在遺傳偏倚等問題。異質性檢驗在兩樣本 MR 分析中用于評估工具變量之間是否存在差異。本研究采用 Cochran Q 檢驗異質性,若 P>0.05,則表明不存在異質性,反之則存在異質性。如果工具變量可以不通過暴露因素而直接影響結局變量則表示存在水平多效性,這違反了 MR 的排他性假設。若 MR 分析結果存在水平多效性則說明其并不可靠,本研究通過 MR-Egger 截距測試來檢驗水平多效性,如果該方法所得截距項趨近于 0 且 P>0.05,則表明不存在水平多效性,反之則存在水平多效性。同時,本研究采用 MR 水平多效性殘差和異常值(MR pleiotropy residual sum and outlier, MR-PRESSO)作為補充方法來檢測水平多效性,計算觀察到的殘差平方和(RSSobs),當 MR-PRESSO 全局檢驗的 P>0.05,則表明不存在水平多效性,反之則存在水平多效性。

1.6 統計學方法

采用 R 軟件(版本 4.1.2)完成分析。MR 分析默認使用“TwoSampleMR”軟件包的 5 種統計方法:IVW、加權中位數法、MR-Egger、加權模式和簡單模式方法。通過以上 5 種方法進行回歸分析,將結果繪制成散點圖。散點圖的縱坐標是工具變量對結局的影響效應,橫坐標是工具變量對暴露的因果效應,兩個效應的比值是暴露因素對結局變量的效應(即斜率),斜率>0 為正相關,反之為負相關,斜率越陡,效應越強;每個黑點代表 1 個 SNP,其分布反映暴露與結局的相關性,分布越緊密,相關性越強。利用優勢比(odds ratio, OR)及其 95%置信區間(confidence interval, CI)評估暴露與結局間的因果關聯。基于 IVW 和 MR-Egger 進行分析并繪制漏斗圖。漏斗圖的橫坐標表示每個工具變量對結局的效應大小,即工具變量對結局的影響程度;縱坐標表示工具變量對結局因果關系的可靠性。漏斗圖中每個黑點代表 1 個 SNP,若總體左右對稱,則說明結果穩定,SNP 選擇無偏倚。由于 IVW 方法提供了最精確的因果關系估計,故本研究以 IVW 作為主要分析方法,統一使用隨機效應模型。雙側檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 工具變量篩選結果

基于 IVW 方法,共發現 196 個腸道微生物群類中有 15 個菌類與兒童哮喘發病風險有因果關聯(P<0.05),分別為放線菌綱(15 個 SNP)、柔膜菌綱(12 個 SNP)、雙歧桿菌科(12 個 SNP)、梭菌科-1(10 個 SNP)、纏結真桿菌屬(11 個 SNP)、丹毒莢膜菌屬(15 個 SNP)、埃希菌-志賀菌屬(10 個 SNP)、梭菌屬 Family-XIII-UCG-001(8 個 SNP)、Lachnoclostridium 屬(13 個 SNP)、毛螺菌屬 UCG-001(13 個 SNP)、草酸桿菌屬(11 個 SNP)、瘤胃球菌屬 UCG-009(12 個 SNP)、雙歧桿菌目(12 個 SNP)、放線菌門(15 個 SNP)和軟壁菌門(12 個 SNP)。納入分析的 SNP 共 181 個,其 F 值均>10。

2.2 MR 分析結果

在納入分析的 15 個菌類中,柔膜菌綱(MR-Egger β=0.781,P=0.105;IVW β=0.350,P=0.007)、埃希菌-志賀菌屬(MR-Egger β=0.249,P=0.639;IVW β=0.332,P=0.036)、草酸桿菌屬(MR-Egger β=0.200,P=0.653;IVW β=0.262,P=0.002)、瘤胃球菌屬 UCG-009(MR-Egger β=0.805,P=0.083;IVW β=0.291,P=0.006)和軟壁菌門(MR-Egger β=0.781,P=0.105;IVW β=0.350,P=0.007)5 個菌類為暴露因素分析所得綜合效應值β均>0,可見暴露因素是危險因素,隨著暴露增加,結局的發病風險也隨之增加;放線菌綱(MR-Egger β=?0.467,P=0.265;IVW β=?0.274,P=0.042)、雙歧桿菌科(MR-Egger β=?1.086,P=0.032;IVW β=?0.280,P=0.035)、纏結真桿菌屬(MR-Egger β=?0.578,P=0.126;IVW β=?0.209,P=0.007)、Lachnoclostridium屬(MR-Egger β=?1.782,P=0.006;IVW β=?0.389,P=0.043)、雙歧桿菌目(MR-Egger β=?1.086,P=0.032;IVW β=?0.280,P=0.035)和放線菌門(MR-Egger β=?1.207,P=0.069;IVW β=?0.301,P=0.040)6 個菌類為暴露因素所得綜合效應值β均<0,可見暴露因素是保護因素,隨著暴露增加,結局的發病風險也隨之減少。而梭菌科-1(MR-Egger β=?0.145,P=0.762;IVW β=0.454,P=0.004)、丹毒莢膜菌屬(MR-Egger β=0.121,P=0.782;IVW β=?0.226,P=0.037)、梭菌屬 Family-XIII-UCG-001(MR-Egger β=0.334,P=0.539;IVW β=?0.367,P=0.027)和毛螺菌屬 UCG-001(MR-Egger β=?0.353,P=0.617;IVW β=0.313,P=0.048)通過 MR-Egger 和 IVW 分析所得綜合效應值β方向并不一致,提示暴露與結局的因果效應欠穩定,故不納入后續分析范疇。

2.3 暴露因素對結局變量的影響

將 MR 分析結果中顯示暴露與結局有因果效應的 11 個菌類與兒童哮喘的 MR 分析所得結果進行可視化,由散點圖(圖1)可知,黑點分布集中,提示暴露與結局間存在因果關系,不同方法所對應的線段總體走向一致,其中柔膜菌綱、埃希菌-志賀菌屬、草酸桿菌屬、瘤胃球菌屬 UCG-009 和軟壁菌門對應線段斜率均>0,表明暴露與結局呈正相關;放線菌綱、雙歧桿菌科、纏結真桿菌屬、Lachnoclostridium 屬、雙歧桿菌目和放線菌門對應線段斜率均<0,表明暴露與結局呈負相關。

圖1

MR 分析結果散點圖

圖1

MR 分析結果散點圖

a. 放線菌綱;b. 柔膜菌綱;c. 雙歧桿菌科;d. 纏結真桿菌屬;e. 埃希志-志賀菌屬;f.

基于 IVW 方法,柔膜菌綱[OR=1.42,95%CI(1.10,1.83),P=0.007]、埃希菌-志賀菌屬[OR=1.39,95%CI(1.02,1.90),P=0.036]、草酸桿菌屬[OR=1.30,95%CI(1.10,1.54),P=0.002]、瘤胃球菌屬 UCG-009[OR=1.34,95%CI(1.09,1.64),P=0.006]和軟壁菌門[OR=1.42,95%CI(1.10,1.83),P=0.007]5 個菌類所得到的 OR 值均>1,表明暴露是結局的危險因素;放線菌綱[OR=0.76,95%CI(0.58,0.99),P=0.042]、雙歧桿菌科[OR=0.76,95%CI(0.58,0.98),P=0.035]、纏結真桿菌屬[OR=0.81,95%CI(0.70,0.94),P=0.007]、Lachnoclostridium 屬[OR=0.68,95%CI(0.46,0.99),P=0.043]、雙歧桿菌目[OR=0.76,95%CI(0.58,0.98),P=0.035]和放線菌門[OR=0.74,95%CI(0.56,0.99),P=0.040]6 個菌類所得到的 OR 值均<1,表明暴露是結局的保護因素。以上 11 個菌類通過 IVW 得到的 P 值均< 0.05,表明暴露與結局存在因果關聯。漏斗圖(圖2)可見,Lachnoclostridium 屬菌類所對應的漏斗圖中 SNP 左右分布不對稱,提示其分析結果并不穩定;其余 10 個菌類 SNP 總體左右對稱分布,結果較為穩定。

圖2

MR 分析結果漏斗圖

圖2

MR 分析結果漏斗圖

a. 放線菌綱;b. 柔膜菌綱;c. 雙歧桿菌科;d. 纏結真桿菌屬;e. 埃希志-志賀菌屬;f.

2.4 敏感性分析結果

2.4.1 異質性檢驗

使用 MR-Egger 和 IVW 兩種方法對工具變量進行異質性檢測,放線菌綱(MR-Egger Q=15.77,P=0.26;IVW Q=16.09,P=0.31),柔膜菌綱(MR-Egger Q=2.71,P=0.99;IVW Q=3.77,P=0.98),雙歧桿菌科(MR-Egger Q=6.28,P=0.79;IVW Q=10.02,P=0.53),纏結真桿菌屬(MR-Egger Q=8.12,P=0.52;IVW Q=9.34,P=0.50),埃希菌-志賀菌屬(MR-Egger Q=8.69,P=0.37;IVW Q=8.72,P=0.46),Lachnoclostridium 屬(MR-Egger Q=10.76,P=0.46;IVW Q=18.39,P=0.10),草酸桿菌屬(MR-Egger Q=10.51,P=0.31;IVW Q=10.53,P=0.40),瘤胃球菌屬 UCG-009(MR-Egger Q=7.45,P=0.68;IVW Q=9.06,P=0.62),雙歧桿菌目(MR-Egger Q=6.28,P=0.79;IVW Q=10.02,P=0.53),放線菌門(MR-Egger Q=12.15,P=0.52;IVW Q=14.49,P=0.41),軟壁菌門(MR-Egger Q=2.71,P=0.99;IVW Q=3.77,P=0.98),以上菌類 P 值均>0.05,表明工具變量的 SNP 不存在異質性。

2.4.2 水平多效性檢驗

使用 MR-Egger 截距測試和 MR-PRESSO 全局檢驗兩種方法對工具變量進行水平多效性檢驗,結果顯示:放線菌綱(截距=0.01,P=0.62;RSSobs=18.59,P=0.27),柔膜菌綱(截距=?0.04,P=0.33;RSSobs=4.70,P=0.99),雙歧桿菌科(截距=0.06,P=0.08;RSSobs=12.29,P=0.53),纏結真桿菌屬(截距=0.05,P=0.30;RSSobs=10.96,P=0.50),埃希菌-志賀菌屬(截距=0.01,P=0.87;RSSobs=10.84,P=0.50),Lachnoclostridium 屬(截距=0.10,P=0.02;RSSobs=22.51,P=0.09),草酸桿菌屬(截距=0.01,P=0.89;RSSobs=12.57,P=0.40),瘤胃球菌屬 UCG-009(截距=?0.05,P=0.23;RSSobs=10.84,P=0.63),雙歧桿菌目(截距=0.06,P=0.08;RSSobs=12.29,P=0.48),放線菌門(截距=0.06,P=0.15;RSSobs=16.57,P=0.41),軟壁菌門(截距=?0.04,P=0.33;RSSobs=4.70,P=0.96)。其中,Lachnoclostridium 屬菌類對應的 MR-Egger 截距測試所得截距項為 0.1(P<0.05),提示其因果分析結果會受到水平多效性的影響,違反了 MR 模型的排他性假設,表明其 IVW 分析結果并不可靠,故不納入后續討論范疇。其余 10 個菌類通過 MR-Egger 截距測試所得截距項均趨近于 0 且 P 值>0.05,同時MR-PRESSO 全局檢驗所得到的 P 值均>0.05,提示暴露因素的工具變量不存在水平多效性。

2.4.3 留一法檢驗

當去除任意一個 SNP 并重復 MR 分析時,并未發現整體因果關系發生差異,表明所得結果并非由單個 SNP 所導致。

3 討論

本文基于 MR 分析,發現 10 個腸道菌類與兒童哮喘之間存在因果關聯。其中柔膜菌綱、埃希菌-志賀菌屬、草酸桿菌屬、瘤胃球菌屬 UCG-009 和軟壁菌門會增加兒童哮喘的發病風險;而放線菌綱、雙歧桿菌科、纏結真桿菌屬、雙歧桿菌目和放線菌門則能降低兒童哮喘的發病風險。

在一定條件下,肺微生物群中有與腸相關的細菌,肺腸共生菌的出現可能與呼吸道黏膜和胃腸道黏膜相連有關[22]。支原體屬于柔膜菌綱,支原體感染可誘發哮喘患兒血清 mi R-424-5p 和 CX3CL1 表達上調,產生不良預后[23]。鄭惠心等[24]研究發現,支原體肺炎合并黏液栓組軟壁菌門的相對豐度顯著高于單純支原體肺炎組,提示軟壁菌門的變化可能是氣道黏液栓形成的重要因素。而氣道黏液高分泌則是哮喘的主要臨床表現。溫亞錦等[25]通過 16S 核糖體 RNA 測序對兒童新鮮糞便標本進行腸道菌群檢測,發現與健康對照組相比,輕中度哮喘兒童腸道菌群中埃希桿菌-志賀菌屬的相對豐度較高。大腸埃希菌水平升高可誘導輔助 T 細胞 1 型(T helper cell type, Th)1 細胞因子大量分泌,破壞 Th1/Th2 免疫平衡,進而降低過敏性哮喘急性發作期患兒免疫功能,加重患兒病情[26]。草酸桿菌是一種獨特的厭氧細菌,僅依靠草酸鹽生長,是哺乳動物腸道中關鍵的草酸降解細菌[27],目前對該菌的研究報道主要與腎病相關。姜黃素及其主要活性代謝物四氫姜黃素可以降低未鑒定的瘤胃球菌科等促炎細菌的相對豐度,改善哮喘小鼠的過敏性炎癥[28]。結合本研究 MR 分析結果,以上 5 個菌類可能是兒童哮喘潛在的致病菌。

余濤等[29]通過建立哮喘大鼠模型,采用 16S 核糖體 RNA 測序方法,發現益氣溫陽護衛湯可以一定程度調節哮喘大鼠的腸道菌群,增加放線菌門的比例,達到治療哮喘的目的。相關研究表明,雙歧桿菌是嬰兒期至成年期維持機體健康的主要組分,能夠減少機體過敏和哮喘發生[30]。纏結真桿菌是真桿菌屬成員之一,真桿菌屬是產生乙酸和丁酸的主要菌群[31],而乙酸和丁酸水平升高則是過敏性哮喘保護因素[32]。本研究結果與之一致,皆表明放線菌綱等 5 個菌類能降低兒童哮喘的發病風險。

本研究有以下優點:① 納入 196 個腸道菌類,在探討腸道菌群和兒童哮喘之間的因果關系方面進行了全面和系統研究;② 利用 MR 分析克服既往觀察性研究中存在的反向因果關系和混雜因素干擾等固有局限,并運用多種方法對結果進行驗證,提高了研究結論的可靠性和穩定性。然而,本研究仍存在不足:① MR 研究不能確定所納入的 GWAS 匯總數據中是否存在數據重復;② 使用的 GWAS 數據集中樣本主要來自歐洲,不同種族間存在遺傳差異,因此 MR 分析結果的外推可能有限。

由于GWAS 數據主要來源于歐洲樣本,未來研究應擴展到不同種族和地理區域的樣本,以驗證當前發現的普適性和確定是否存在特定種族或地區的腸道菌群特異性影響哮喘的因果關聯。盡管本研究納入了 196 個腸道菌類,但還有更多未被深入研究的菌群和其與哮喘的潛在關系。未來的研究可以進一步探索其他腸道微生物的作用,特別是那些可能通過不同機制影響哮喘的微生物。此外,基于當前的 MR 分析結果,可以開展針對性的益生菌補充或其他微生物群調節干預的臨床試驗,以驗證特定腸道菌群調節對預防或治療兒童哮喘的效果,為臨床提供更直接的證據。

綜上,柔膜菌綱、埃希菌-志賀菌屬、草酸桿菌屬、瘤胃球菌屬 UCG-009 和軟壁菌門菌群豐度的增加會提高兒童哮喘發病風險;放線菌綱、雙歧桿菌科、纏結真桿菌屬、雙歧桿菌目和放線菌門菌群豐度的增加能降低兒童哮喘發病風險。該結果對兒童哮喘的預防和診斷具有重要的臨床指導意義,同時也能為研發靶向益生菌補充劑提供理論依據。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。