引用本文: 羅海霞, 毛毅, 包蕾, 吳桂輝, 程耀. 成都市猴痘合并人類免疫缺陷病毒感染/獲得性免疫缺陷綜合征病例臨床特征分析. 華西醫學, 2024, 39(1): 56-62. doi: 10.7507/1002-0179.202309104 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

猴痘是由猴痘病毒感染引起的人畜共患疾病,1970 年首次在剛果報告人感染猴痘病例,最初主要流行于非洲西部和中部,2022 年 5 月超過 60 個非流行國家報道猴痘病例[1-2]。中國大陸在 2022 年 9 月報道首例猴痘確診病例[3],2023 年 6 月國內猴痘病例數激增,新增 106 例猴痘確診病例(涉及 6 個省、直轄市)[4],2023 年 7 月全國共報道 23 個省(自治區、直轄市)新增報告 491 例猴痘確診病例[5],流行病學調查發現猴痘病例主要集中在同性戀者、雙性戀者和男男性行為者(men who have sex with men, MSM),據國外數據報道約 50%合并人類免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus, HIV)感染/獲得性免疫缺陷綜合征(acquired immunodeficiency syndrome, AIDS)[6]。因此,本研究對成都市猴痘病例臨床資料進行分析,以了解合并 HIV 感染/AIDS 病例與 HIV 陰性感染者的臨床特征,為臨床診療提供參考。

1 對象與方法

1.1 研究對象

成都市自 2023 年 6 月 29 日收治首例猴痘疑似病例,所有猴痘病例均收入定點救治醫院成都市公共衛生臨床醫療中心進行隔離治療。因此,連續性納入 2023 年 6 月 29 日—8 月 8 日收入成都市公共衛生臨床醫療中心的猴痘確診患者。納入標準:① 所有收治病例皰液及咽拭子標本均送檢成都市疾病預防控制中心經實時熒光定量聚合酶鏈式反應方法檢測猴痘病毒核酸檢測陽性[核酸 Ct 值<37;Ct 值為熒光信號達到閾值時所需的循環數,與起始模板的濃度負相關,可以代表聚合酶鏈反應的擴增效率,即 Ct 值越低,提示病毒載量越高]。② 符合《猴痘診療指南(2022 年版)》[7],以及 2023 年的《猴痘防控方案》[8]中關于猴痘病例的診斷標準。猴痘病例定義:A. 猴痘樣癥狀者。不明原因急性皮疹(面部或口腔黏膜、四肢、生殖器或會陰、肛周等部位),伴發熱(>37.3℃)或淋巴結腫大者。B. 疑似病例。猴痘樣癥狀者,發病前 21 d 內具備以下流行病學史中的任何一項:a. 有猴痘病例報告地區旅居史;b. 有猴痘確診病例或疑似病例接觸史;c. 有同性性行為,或性伴有同性性行為史;d. 有地方性流行區可疑動物接觸史。C. 確診病例。猴痘樣癥狀者、疑似病例及密切接觸者,經實驗室檢測猴痘病毒核酸陽性或病毒分離陽性者。排除標準:① 年齡<18 歲或>70 歲;② 妊娠、哺乳期婦女;③ 病歷資料嚴重缺失,研究者認為有其他不適合入選情況者。本研究已通過成都市公共衛生臨床醫療中心醫學倫理委員會審批(批件號:YJ-K2022-16-01)。

1.2 研究方法

1.2.1 分組

按照是否合并 HIV 感染/AIDS,分為合并 HIV 感染/AIDS 組(觀察組)和非 HIV 感染/AIDS 組(對照組)。

1.2.2 觀察指標

① 兩組患者流行病學資料,包括年齡、性別、婚姻狀況、民族、體質量指數、吸煙史、飲酒史、性取向、21 d 內同性性行為史、21 d 內旅居史;② 兩組患者臨床癥狀,包括出疹時間、發熱時間、并發癥、發熱情況、皮疹數量、皮疹首發部位、皮疹大小、皮疹分布及部位數量、伴隨癥狀及數量;③ 兩組輔助檢查,包括血常規、淋巴細胞亞群計數[CD3+淋巴細胞計數(實驗室參考值:770~2041 cells/μL)、CD4+淋巴細胞計數(實驗室參考值:414~1123 cells/μL)、CD8+淋巴細胞計數(實驗室參考值:238~874 cells/μL)、CD4/CD8 比值(實驗室參考值:0.64~2.85 cells/μL)]、肝腎功、C 反應蛋白、空腹血糖、凝血相關指標、心肌酶和心肌蛋白檢測相關指標、輸血全套檢查、淺表淋巴結超聲、胸部 CT、皰液及咽拭子病毒核酸 Ct 值;④ 兩組患者治療及預后[皮疹持續時間、住院天數、是否入住重癥監護病房(intensive care unit, ICU)]。

1.3 質量控制

由臨床研究協調員、研究者及院內 2 位傳染病方向高級職稱專家組成質量控制小組共同討論患者入組,并對病歷資料進行判斷,當出現不能明確的患者時,由 2 位高級職稱專家再次進行討論并決定。

1.4 統計學方法

采用 SPSS 27.0 統計軟件進行數據分析。計量資料呈正態分布時采用均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本 t 檢驗;計量資料呈偏態分布時采用中位數(下四分位數,上四分位數)表示,組間比較采用秩和檢驗。計數資料以例數和百分比表示,組間比較采用χ2、連續性校正χ2 或 Fisher 確切概率法,組間多重比較采用 Bonferroni 法。雙側檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 流行病學資料

共收治患者 56 例,均為男性;年齡 19~51 歲,平均(31.6±5.9)歲;42 歲以上的患者 1 例,天花疫苗接種史不詳;均為主動就診時發現為猴痘病例;既往均有同性性行為史;近 21 d 有同性性行為史 51 例。其中,觀察組 23 例(新確診 HIV 感染/AIDS 病例且尚未接受抗 HIV 病毒治療 2 例,其他 21 例已接受抗病毒治療),對照組 33 例。兩組患者流行病學資料比較見表1。可見,除年齡外,兩組其他資料比較差異均無統計學意義(P>0.05)。

2.2 臨床癥狀

兩組患者臨床癥狀比較見表2。可見,除肛周病變伴感染、皮疹數量、腹瀉外(P<0.05),兩組患者其余臨床癥狀比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。

2.3 輔助檢查

兩組患者輔助檢查情況比較見表3。可見,除 CD4+淋巴細胞計數、CD4/CD8 比值、梅毒、胸部 CT 異常外(P<0.05),兩組其余輔助檢查比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。總人群咽拭子核酸 Ct 值與皰液核酸 Ct 值比較,差異有統計學意義[(30.1±4.4)vs.(23.4±3.8);t=5.462,P<0.001]。

2.4 治療及預后

兩組患者治療及預后情況比較見表4。可見,兩組患者治療情況比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。觀察組 1 例患者,CD4+淋巴細胞計數為 60 cells/μL,皮疹持續時間 34 d,在猴痘恢復期(皮疹全部結痂、部分脫落),因嚴重肺部感染、呼吸衰竭入住 ICU 進一步治療。除入住 ICU(P>0.05)外,兩組患者的皮疹持續時間、住院天數比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。

2.5 典型病例

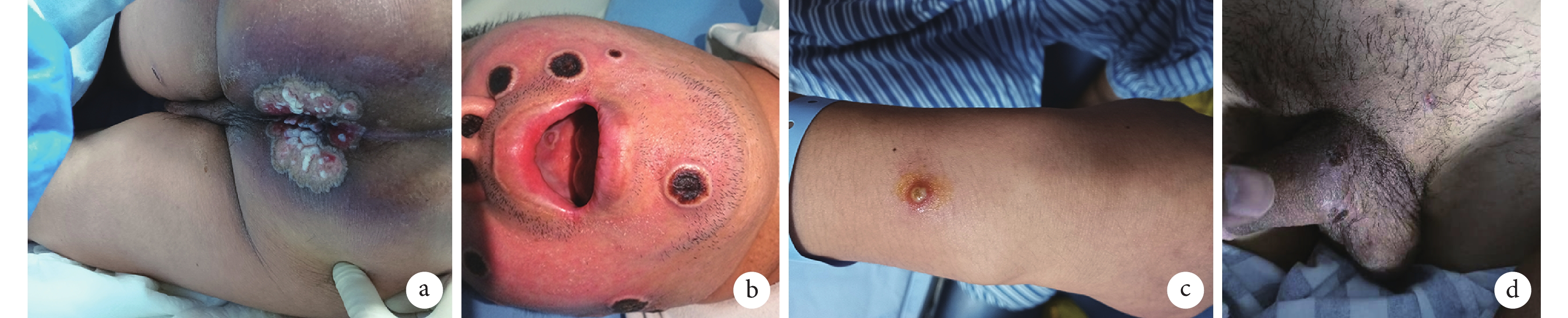

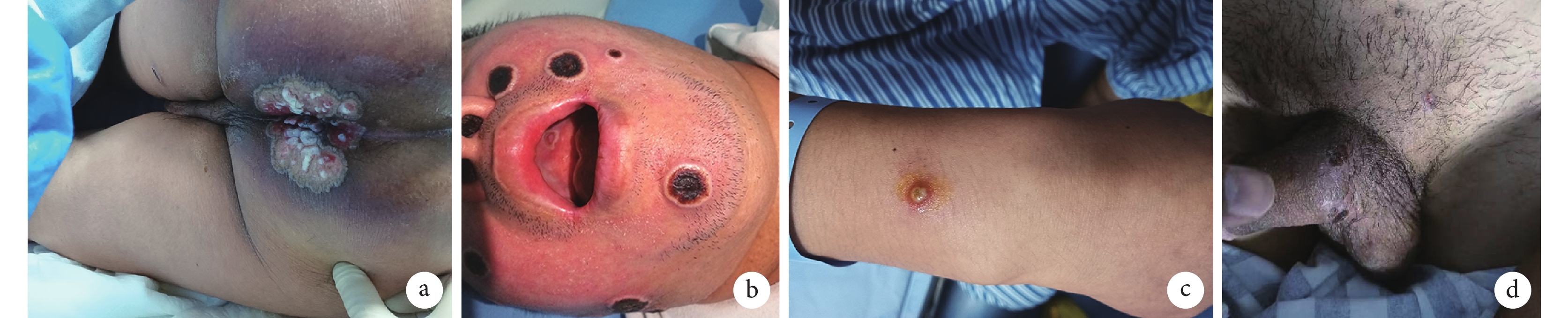

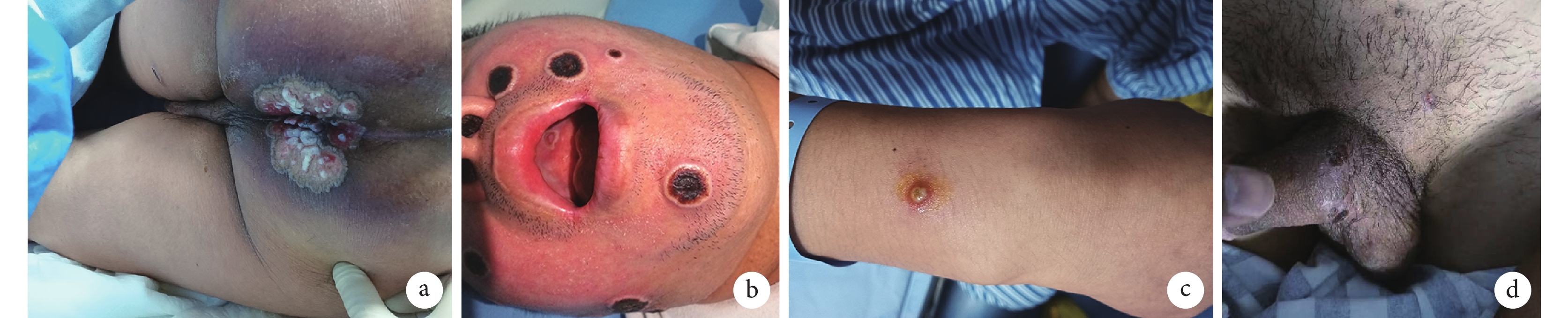

觀察組患者,男,35 歲,入院后新確診為 AIDS 且尚未接受抗 HIV 病毒治療,入院查 CD4+淋巴細胞計數為 60 cells/μL,皮疹持續時間34 d。該患者同時合并梅毒、真菌、復雜皮膚感染、細菌及病毒性肺炎,在猴痘恢復期(皮疹全部結痂、部分脫落),因嚴重肺部感染、呼吸衰竭入住 ICU 進一步治療,最終好轉出院。患者臨床特征彩色像見圖1。可見,觀察組患者(圖1a、1b)肛周皮損伴嚴重感染、口腔黏膜潰瘍、面部皮疹直徑>1 cm,皮損、皮疹較對照組患者(圖1c、1d)嚴重。

圖1

患者臨床特征彩色像

圖1

患者臨床特征彩色像

a、b. 觀察組患者,男,35 歲,a. 肛周皮疹破潰伴皮膚軟組織感染,b. 口腔黏膜潰瘍、面部多發皮疹且直徑>1 cm;c. 對照組患者,男,30 歲,前臂猴痘皮疹,直徑<1 cm,在對照組中為皮疹偏大者;d. 對照組患者,男,31 歲,會陰及陰莖部位猴痘皮疹,不伴感染征象

3 討論

猴痘病毒屬于痘病毒科正痘病毒屬,雙鏈 DNA 病毒。傳染源包括猴痘病例及感染的嚙齒類動物、猴和猿等靈長類動物,猴痘病毒主要經黏膜和破損皮膚侵入人體[8],人際傳播效率低,不同的研究報道的基本再生數(R0)在 0.6~2.4[1,9],可通過長時間近距離的呼吸道飛沫或通過直接、間接接觸患者體液、病變組織、被病毒污染物品傳播。一項來自 16 個國家 528 例猴痘感染病例的研究發現,98%的患者存在 MSM,疑似與性行為相關,在接受精液檢測的大部分感染者中發現猴痘病毒 DNA,提示性傳播的可能性[10]。世界衛生組織報告 2022 年—2023 年猴痘疫情監測數據(截至 2023 年 8 月 28 日):猴痘病死率約為 0.17%[11];HIV 感染者為猴痘感染的高風險人群,且病情容易進展,病死率高于 HIV 陰性者[6]。

本研究總人群平均年齡為(31.6±5.9)歲、41.07%的病例合并 HIV 感染/AIDS,與世界衛生組織監測的數據:中位年齡 34 歲、約 48%的猴痘患者為 HIV 感染者接近[11]。但本研究只發現男性病例、既往均有同性性行為史,與世界衛生組織監測的數據[11]:96.3%病例為男性、82.8%病例為 MSM 有差異。本研究結果顯示 91.10%的患者近 21 d 有明確同性性行為史,潛在的性傳播途徑及近距離親密接觸成為本次疫情性別差異的可能原因。接種過天花疫苗的個體對猴痘病毒的抵抗力高達 85%,疫苗提供的免疫力也可能會隨時間而下降,我國從 1981 年起取消接種天花疫苗[12-13],本研究中 1 例 51 歲男性,天花疫苗接種史不詳,HIV 感染 10+年(規律抗病毒治療中),免疫缺陷及潛在的疫苗保護力下降增加了感染風險。

觀察組臨床癥狀呈現非典型的猴痘病例特點[14],皮疹在發熱等其他癥狀之前,首發皮疹在會陰、肛周區域,皮疹主要分布在會陰、面部、上肢,肛周和生殖器病變及癥狀更明顯,可能與 HIV 感染/AIDS 人群及 MSM 密切接觸方式有關[6,10]。觀察組合并更多皮疹數量(>50 粒皮疹,17.4%∶0%)、腹瀉(39.1%∶3.0%)、肛周病變伴感染(52.2%∶24.2%),僅觀察組有 2 例合并口腔潰瘍(其中 1 例尚未接受抗 HIV 病毒治療),臨床觀察到易出現機會性感染及表現出更大的皮疹等損害(圖1a、1b),上述癥狀可能與該組更低的 CD4+淋巴細胞計數相關[6]。

觀察組在血常規、肝腎功、凝血功能、心肌酶和心肌蛋白檢測相關指標與對照組比較,差異無統計學意義(P>0.05)。患者主要異常指標集中在淋巴系統:① 觀察組淋巴結腫大(腹股溝淋巴結 100%)、脾大(39.1%);② 淋巴細胞亞群:兩組 CD8+淋巴細胞計數均數高于正常參考值上限(實驗室參考區間:238~874 cells/μL),CD4+淋巴細胞計數均數在正常參考范圍,觀察組 CD4+淋巴細胞計數比對照組更低(P<0.05)、觀察組 CD4/CD8 比值均數低于正常參考范圍[15],上述表現可能與病理生理相關。動物模型及現有研究認為:猴痘病毒首先在感染部位復制,隨后擴散到局部淋巴結,然后進入血液系統形成病毒血癥;病毒通過免疫細胞(尤其單核細胞、巨噬細胞等)播散至全身,可在淋巴結、胸腺、脾臟、皮膚、口腔黏膜、胃腸道和生殖系統形成病變[16-18]。上述病理生理過程解釋了淋巴結腫大、脾大等現象。本研究除 1 例患者拒絕超聲檢查外,其余病例均有腹股溝淋巴結腫大,與引流區域皮疹占比較高有關。猴痘病毒感染后的固有免疫和適應性免疫機制目前尚不完全明確[19],研究發現單核-巨噬細胞能夠將猴痘病毒抗原呈遞給 CD4+淋巴細胞和 CD8+淋巴細胞,這些細胞隨后協調產生細胞因子、裂解被感染細胞并誘導宿主的血清學反應等,有利于病毒清除;CD4+淋巴細胞對于產生特異性抗病毒機制、輔助 CD8+細胞毒性 T 淋巴細胞(CTL)應答有重要作用[20],猴痘病毒抑制 CD4+淋巴細胞和 CD8+淋巴細胞對猴痘感染的單核細胞識別能力,故炎癥細胞因子的釋放較少[12,21]。病毒不會造成對淋巴細胞的攻擊和破壞、且存在一定的免疫逃逸現象[21]、炎癥因子釋放少,故在本研究中未觀察到淋巴細胞的下降和明顯的炎癥反應(C 反應蛋白輕度升高),CD8+淋巴細胞計數升高可能是為了更好的清除病毒。觀察組梅毒、胸部 CT 異常更多見,與 HIV 感染/ADIS 性傳播方式及 CD4+淋巴細胞降低后易合并機會性感染有關。所有患者入院時均同時采集咽拭子及皰液標本送檢猴痘病毒核酸檢測,兩組人群核酸 Ct 值差異無統計學意義(P>0.05),但總人群咽拭子核酸 Ct 值比皰液核酸 Ct 值更高(P<0.05),推測同一時期皰液病毒載量更高、檢測陽性率更高,皮疹皰液可考慮作為更推薦的標本采集部位。

兩組治療措施沒有統計學差異(P>0.05),但觀察組皮疹持續時間、住院時間更長(P<0.05)。觀察組 1 例入院后新確診 AIDS 患者,CD4+淋巴細胞計數為 60 cells/μL,皮疹持續時間 34 d,明顯高于文獻報道的時長[14],該患者合并梅毒、真菌、復雜皮膚感染、細菌及病毒性肺炎,在猴痘恢復期(皮疹全部結痂、部分脫落),因嚴重肺部感染、呼吸衰竭入住 ICU 進一步治療。在 CD4+淋巴細胞缺乏的動物實驗研究中觀察到:病毒清除不完全、大多數器官處于低水平且皮膚中處于高水平的復制[20],該病例 CD4+淋巴細胞明顯降低,而 CD4+淋巴細胞是后續炎癥因子釋放及 CD8+淋巴細胞功能等正常發揮的重要輔助細胞,故該病例以及觀察組觀察到皮疹持續時間更長、并發癥更多。

綜上所述,我國猴痘疫情目前仍處進展階段,越來越多的研究發現猴痘集中在 MSM 人群,而 MSM 的 HIV 感染率高。本研究中猴痘合并 HIV 感染/AIDS 病例臨床表現為非典型的猴痘病例特點,突出異常指標為淋巴系統:淋巴結腫大、CD8+淋巴細胞計數升高、CD4+淋巴細胞計數相對更低,容易出現更多皮疹數量、肛周病變、腹瀉、胸部 CT 異常,在 CD4+淋巴細胞<200 個/μL,特別是<100 個/μL 的病例中易觀察到病變具有持久性、多樣性和嚴重性等特點[6],目前尚無特異性抗病毒藥物,針對這部分特殊人群需加強監測、積極對癥及營養支持和預防并發癥。由于本研究樣本較少且缺乏動態隨訪資料,在免疫機制上仍需進一步探討,期待未來在上述方面有更多的研究。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。

猴痘是由猴痘病毒感染引起的人畜共患疾病,1970 年首次在剛果報告人感染猴痘病例,最初主要流行于非洲西部和中部,2022 年 5 月超過 60 個非流行國家報道猴痘病例[1-2]。中國大陸在 2022 年 9 月報道首例猴痘確診病例[3],2023 年 6 月國內猴痘病例數激增,新增 106 例猴痘確診病例(涉及 6 個省、直轄市)[4],2023 年 7 月全國共報道 23 個省(自治區、直轄市)新增報告 491 例猴痘確診病例[5],流行病學調查發現猴痘病例主要集中在同性戀者、雙性戀者和男男性行為者(men who have sex with men, MSM),據國外數據報道約 50%合并人類免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus, HIV)感染/獲得性免疫缺陷綜合征(acquired immunodeficiency syndrome, AIDS)[6]。因此,本研究對成都市猴痘病例臨床資料進行分析,以了解合并 HIV 感染/AIDS 病例與 HIV 陰性感染者的臨床特征,為臨床診療提供參考。

1 對象與方法

1.1 研究對象

成都市自 2023 年 6 月 29 日收治首例猴痘疑似病例,所有猴痘病例均收入定點救治醫院成都市公共衛生臨床醫療中心進行隔離治療。因此,連續性納入 2023 年 6 月 29 日—8 月 8 日收入成都市公共衛生臨床醫療中心的猴痘確診患者。納入標準:① 所有收治病例皰液及咽拭子標本均送檢成都市疾病預防控制中心經實時熒光定量聚合酶鏈式反應方法檢測猴痘病毒核酸檢測陽性[核酸 Ct 值<37;Ct 值為熒光信號達到閾值時所需的循環數,與起始模板的濃度負相關,可以代表聚合酶鏈反應的擴增效率,即 Ct 值越低,提示病毒載量越高]。② 符合《猴痘診療指南(2022 年版)》[7],以及 2023 年的《猴痘防控方案》[8]中關于猴痘病例的診斷標準。猴痘病例定義:A. 猴痘樣癥狀者。不明原因急性皮疹(面部或口腔黏膜、四肢、生殖器或會陰、肛周等部位),伴發熱(>37.3℃)或淋巴結腫大者。B. 疑似病例。猴痘樣癥狀者,發病前 21 d 內具備以下流行病學史中的任何一項:a. 有猴痘病例報告地區旅居史;b. 有猴痘確診病例或疑似病例接觸史;c. 有同性性行為,或性伴有同性性行為史;d. 有地方性流行區可疑動物接觸史。C. 確診病例。猴痘樣癥狀者、疑似病例及密切接觸者,經實驗室檢測猴痘病毒核酸陽性或病毒分離陽性者。排除標準:① 年齡<18 歲或>70 歲;② 妊娠、哺乳期婦女;③ 病歷資料嚴重缺失,研究者認為有其他不適合入選情況者。本研究已通過成都市公共衛生臨床醫療中心醫學倫理委員會審批(批件號:YJ-K2022-16-01)。

1.2 研究方法

1.2.1 分組

按照是否合并 HIV 感染/AIDS,分為合并 HIV 感染/AIDS 組(觀察組)和非 HIV 感染/AIDS 組(對照組)。

1.2.2 觀察指標

① 兩組患者流行病學資料,包括年齡、性別、婚姻狀況、民族、體質量指數、吸煙史、飲酒史、性取向、21 d 內同性性行為史、21 d 內旅居史;② 兩組患者臨床癥狀,包括出疹時間、發熱時間、并發癥、發熱情況、皮疹數量、皮疹首發部位、皮疹大小、皮疹分布及部位數量、伴隨癥狀及數量;③ 兩組輔助檢查,包括血常規、淋巴細胞亞群計數[CD3+淋巴細胞計數(實驗室參考值:770~2041 cells/μL)、CD4+淋巴細胞計數(實驗室參考值:414~1123 cells/μL)、CD8+淋巴細胞計數(實驗室參考值:238~874 cells/μL)、CD4/CD8 比值(實驗室參考值:0.64~2.85 cells/μL)]、肝腎功、C 反應蛋白、空腹血糖、凝血相關指標、心肌酶和心肌蛋白檢測相關指標、輸血全套檢查、淺表淋巴結超聲、胸部 CT、皰液及咽拭子病毒核酸 Ct 值;④ 兩組患者治療及預后[皮疹持續時間、住院天數、是否入住重癥監護病房(intensive care unit, ICU)]。

1.3 質量控制

由臨床研究協調員、研究者及院內 2 位傳染病方向高級職稱專家組成質量控制小組共同討論患者入組,并對病歷資料進行判斷,當出現不能明確的患者時,由 2 位高級職稱專家再次進行討論并決定。

1.4 統計學方法

采用 SPSS 27.0 統計軟件進行數據分析。計量資料呈正態分布時采用均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本 t 檢驗;計量資料呈偏態分布時采用中位數(下四分位數,上四分位數)表示,組間比較采用秩和檢驗。計數資料以例數和百分比表示,組間比較采用χ2、連續性校正χ2 或 Fisher 確切概率法,組間多重比較采用 Bonferroni 法。雙側檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 流行病學資料

共收治患者 56 例,均為男性;年齡 19~51 歲,平均(31.6±5.9)歲;42 歲以上的患者 1 例,天花疫苗接種史不詳;均為主動就診時發現為猴痘病例;既往均有同性性行為史;近 21 d 有同性性行為史 51 例。其中,觀察組 23 例(新確診 HIV 感染/AIDS 病例且尚未接受抗 HIV 病毒治療 2 例,其他 21 例已接受抗病毒治療),對照組 33 例。兩組患者流行病學資料比較見表1。可見,除年齡外,兩組其他資料比較差異均無統計學意義(P>0.05)。

2.2 臨床癥狀

兩組患者臨床癥狀比較見表2。可見,除肛周病變伴感染、皮疹數量、腹瀉外(P<0.05),兩組患者其余臨床癥狀比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。

2.3 輔助檢查

兩組患者輔助檢查情況比較見表3。可見,除 CD4+淋巴細胞計數、CD4/CD8 比值、梅毒、胸部 CT 異常外(P<0.05),兩組其余輔助檢查比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。總人群咽拭子核酸 Ct 值與皰液核酸 Ct 值比較,差異有統計學意義[(30.1±4.4)vs.(23.4±3.8);t=5.462,P<0.001]。

2.4 治療及預后

兩組患者治療及預后情況比較見表4。可見,兩組患者治療情況比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。觀察組 1 例患者,CD4+淋巴細胞計數為 60 cells/μL,皮疹持續時間 34 d,在猴痘恢復期(皮疹全部結痂、部分脫落),因嚴重肺部感染、呼吸衰竭入住 ICU 進一步治療。除入住 ICU(P>0.05)外,兩組患者的皮疹持續時間、住院天數比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。

2.5 典型病例

觀察組患者,男,35 歲,入院后新確診為 AIDS 且尚未接受抗 HIV 病毒治療,入院查 CD4+淋巴細胞計數為 60 cells/μL,皮疹持續時間34 d。該患者同時合并梅毒、真菌、復雜皮膚感染、細菌及病毒性肺炎,在猴痘恢復期(皮疹全部結痂、部分脫落),因嚴重肺部感染、呼吸衰竭入住 ICU 進一步治療,最終好轉出院。患者臨床特征彩色像見圖1。可見,觀察組患者(圖1a、1b)肛周皮損伴嚴重感染、口腔黏膜潰瘍、面部皮疹直徑>1 cm,皮損、皮疹較對照組患者(圖1c、1d)嚴重。

圖1

患者臨床特征彩色像

圖1

患者臨床特征彩色像

a、b. 觀察組患者,男,35 歲,a. 肛周皮疹破潰伴皮膚軟組織感染,b. 口腔黏膜潰瘍、面部多發皮疹且直徑>1 cm;c. 對照組患者,男,30 歲,前臂猴痘皮疹,直徑<1 cm,在對照組中為皮疹偏大者;d. 對照組患者,男,31 歲,會陰及陰莖部位猴痘皮疹,不伴感染征象

3 討論

猴痘病毒屬于痘病毒科正痘病毒屬,雙鏈 DNA 病毒。傳染源包括猴痘病例及感染的嚙齒類動物、猴和猿等靈長類動物,猴痘病毒主要經黏膜和破損皮膚侵入人體[8],人際傳播效率低,不同的研究報道的基本再生數(R0)在 0.6~2.4[1,9],可通過長時間近距離的呼吸道飛沫或通過直接、間接接觸患者體液、病變組織、被病毒污染物品傳播。一項來自 16 個國家 528 例猴痘感染病例的研究發現,98%的患者存在 MSM,疑似與性行為相關,在接受精液檢測的大部分感染者中發現猴痘病毒 DNA,提示性傳播的可能性[10]。世界衛生組織報告 2022 年—2023 年猴痘疫情監測數據(截至 2023 年 8 月 28 日):猴痘病死率約為 0.17%[11];HIV 感染者為猴痘感染的高風險人群,且病情容易進展,病死率高于 HIV 陰性者[6]。

本研究總人群平均年齡為(31.6±5.9)歲、41.07%的病例合并 HIV 感染/AIDS,與世界衛生組織監測的數據:中位年齡 34 歲、約 48%的猴痘患者為 HIV 感染者接近[11]。但本研究只發現男性病例、既往均有同性性行為史,與世界衛生組織監測的數據[11]:96.3%病例為男性、82.8%病例為 MSM 有差異。本研究結果顯示 91.10%的患者近 21 d 有明確同性性行為史,潛在的性傳播途徑及近距離親密接觸成為本次疫情性別差異的可能原因。接種過天花疫苗的個體對猴痘病毒的抵抗力高達 85%,疫苗提供的免疫力也可能會隨時間而下降,我國從 1981 年起取消接種天花疫苗[12-13],本研究中 1 例 51 歲男性,天花疫苗接種史不詳,HIV 感染 10+年(規律抗病毒治療中),免疫缺陷及潛在的疫苗保護力下降增加了感染風險。

觀察組臨床癥狀呈現非典型的猴痘病例特點[14],皮疹在發熱等其他癥狀之前,首發皮疹在會陰、肛周區域,皮疹主要分布在會陰、面部、上肢,肛周和生殖器病變及癥狀更明顯,可能與 HIV 感染/AIDS 人群及 MSM 密切接觸方式有關[6,10]。觀察組合并更多皮疹數量(>50 粒皮疹,17.4%∶0%)、腹瀉(39.1%∶3.0%)、肛周病變伴感染(52.2%∶24.2%),僅觀察組有 2 例合并口腔潰瘍(其中 1 例尚未接受抗 HIV 病毒治療),臨床觀察到易出現機會性感染及表現出更大的皮疹等損害(圖1a、1b),上述癥狀可能與該組更低的 CD4+淋巴細胞計數相關[6]。

觀察組在血常規、肝腎功、凝血功能、心肌酶和心肌蛋白檢測相關指標與對照組比較,差異無統計學意義(P>0.05)。患者主要異常指標集中在淋巴系統:① 觀察組淋巴結腫大(腹股溝淋巴結 100%)、脾大(39.1%);② 淋巴細胞亞群:兩組 CD8+淋巴細胞計數均數高于正常參考值上限(實驗室參考區間:238~874 cells/μL),CD4+淋巴細胞計數均數在正常參考范圍,觀察組 CD4+淋巴細胞計數比對照組更低(P<0.05)、觀察組 CD4/CD8 比值均數低于正常參考范圍[15],上述表現可能與病理生理相關。動物模型及現有研究認為:猴痘病毒首先在感染部位復制,隨后擴散到局部淋巴結,然后進入血液系統形成病毒血癥;病毒通過免疫細胞(尤其單核細胞、巨噬細胞等)播散至全身,可在淋巴結、胸腺、脾臟、皮膚、口腔黏膜、胃腸道和生殖系統形成病變[16-18]。上述病理生理過程解釋了淋巴結腫大、脾大等現象。本研究除 1 例患者拒絕超聲檢查外,其余病例均有腹股溝淋巴結腫大,與引流區域皮疹占比較高有關。猴痘病毒感染后的固有免疫和適應性免疫機制目前尚不完全明確[19],研究發現單核-巨噬細胞能夠將猴痘病毒抗原呈遞給 CD4+淋巴細胞和 CD8+淋巴細胞,這些細胞隨后協調產生細胞因子、裂解被感染細胞并誘導宿主的血清學反應等,有利于病毒清除;CD4+淋巴細胞對于產生特異性抗病毒機制、輔助 CD8+細胞毒性 T 淋巴細胞(CTL)應答有重要作用[20],猴痘病毒抑制 CD4+淋巴細胞和 CD8+淋巴細胞對猴痘感染的單核細胞識別能力,故炎癥細胞因子的釋放較少[12,21]。病毒不會造成對淋巴細胞的攻擊和破壞、且存在一定的免疫逃逸現象[21]、炎癥因子釋放少,故在本研究中未觀察到淋巴細胞的下降和明顯的炎癥反應(C 反應蛋白輕度升高),CD8+淋巴細胞計數升高可能是為了更好的清除病毒。觀察組梅毒、胸部 CT 異常更多見,與 HIV 感染/ADIS 性傳播方式及 CD4+淋巴細胞降低后易合并機會性感染有關。所有患者入院時均同時采集咽拭子及皰液標本送檢猴痘病毒核酸檢測,兩組人群核酸 Ct 值差異無統計學意義(P>0.05),但總人群咽拭子核酸 Ct 值比皰液核酸 Ct 值更高(P<0.05),推測同一時期皰液病毒載量更高、檢測陽性率更高,皮疹皰液可考慮作為更推薦的標本采集部位。

兩組治療措施沒有統計學差異(P>0.05),但觀察組皮疹持續時間、住院時間更長(P<0.05)。觀察組 1 例入院后新確診 AIDS 患者,CD4+淋巴細胞計數為 60 cells/μL,皮疹持續時間 34 d,明顯高于文獻報道的時長[14],該患者合并梅毒、真菌、復雜皮膚感染、細菌及病毒性肺炎,在猴痘恢復期(皮疹全部結痂、部分脫落),因嚴重肺部感染、呼吸衰竭入住 ICU 進一步治療。在 CD4+淋巴細胞缺乏的動物實驗研究中觀察到:病毒清除不完全、大多數器官處于低水平且皮膚中處于高水平的復制[20],該病例 CD4+淋巴細胞明顯降低,而 CD4+淋巴細胞是后續炎癥因子釋放及 CD8+淋巴細胞功能等正常發揮的重要輔助細胞,故該病例以及觀察組觀察到皮疹持續時間更長、并發癥更多。

綜上所述,我國猴痘疫情目前仍處進展階段,越來越多的研究發現猴痘集中在 MSM 人群,而 MSM 的 HIV 感染率高。本研究中猴痘合并 HIV 感染/AIDS 病例臨床表現為非典型的猴痘病例特點,突出異常指標為淋巴系統:淋巴結腫大、CD8+淋巴細胞計數升高、CD4+淋巴細胞計數相對更低,容易出現更多皮疹數量、肛周病變、腹瀉、胸部 CT 異常,在 CD4+淋巴細胞<200 個/μL,特別是<100 個/μL 的病例中易觀察到病變具有持久性、多樣性和嚴重性等特點[6],目前尚無特異性抗病毒藥物,針對這部分特殊人群需加強監測、積極對癥及營養支持和預防并發癥。由于本研究樣本較少且缺乏動態隨訪資料,在免疫機制上仍需進一步探討,期待未來在上述方面有更多的研究。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。