腹腔鏡胃袖狀切除術(laparoscopic sleeve gastrectomy, LSG)是一種有效且療效持久的治療肥胖癥和 2 型糖尿病等肥胖相關代謝類疾病的方法。對稱三孔法 LSG 已被證實是一種簡單、安全、有效的手術操作方式。然而,我國仍缺少相應的規范化手術操作指南。該指南詳細描述了對稱三孔法 LSG 手術操作的各個步驟及關鍵細節,旨在對國內減重代謝領域的對稱三孔法 LSG 手術操作進行規范化和標準化,為該領域的臨床外科醫生們提供標準規范的手術操作步驟。

引用本文: 中國人體健康科技促進會肥胖糖尿病主動健康專業委員會. 中國對稱三孔法腹腔鏡胃袖狀切除術規范化手術操作指南(2023 版). 華西醫學, 2023, 38(12): 1785-1791. doi: 10.7507/1002-0179.202309120 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

近年來,肥胖癥已成為嚴重的全球公共衛生問題[1],且與多種代謝疾病的發生有著密切的關系[2-9]。中國已成為肥胖癥患者最多的國家[10]。肥胖癥的機制十分復雜[11-12],傳統的非手術方法治療效果差。減重代謝手術是公認有效且療效持久的治療肥胖癥及 2 型糖尿病等相關代謝類疾病的方法[13-16]。1954 年,世界上首例減重代謝手術即空腸曠置術成功完成[17],但因術后營養不良發生率高,該術式很快被放棄[18]。1966 年,首例 Roux-en-Y 胃旁路術成功完成,并被證實是一種安全有效的手術方式[19-20]。1999 年,首例腹腔鏡胃袖狀切除術(laparoscopic sleeve gastrectomy, LSG)成功完成,并被證實是一種簡單、有效、安全的手術方式[21-22]。2013 年,美國代謝和減重外科協會認可 LSG 為一種獨立的手術方式[23],《中國肥胖及 2 型糖尿病外科治療指南(2019 版)》[24]將 LSG 作為推薦的手術方式。LSG 現已成為最主流的減重代謝手術方式[25]。傳統的 LSG 多采用五孔法[26],這種方法操作復雜且美觀效果差。《腹腔鏡袖狀胃切除術操作指南(2018 版)》[27]詳細描述了三孔法 LSG。中國人體健康科技促進會肥胖糖尿病主動健康專業委員會相關專家共同對三孔法的布局進行了改良,在保證安全及美觀的前提下,形成了對稱三孔法 LSG[21, 28-31],并對手術操作進行規范化和標準化,為該領域的臨床醫生提供詳細的手術操作步驟。

1 對稱三孔法 LSG 的適應證與禁忌證

對稱三孔法 LSG 的適應證與禁忌證同《中國肥胖及 2 型糖尿病外科治療指南(2019 版)》[24]胃袖狀切除手術的適應證與禁忌證。

2 對稱三孔法 LSG 的手術操作步驟

2.1 體位布局及 trocar(穿刺器)位置選擇

2.1.1 體位布局

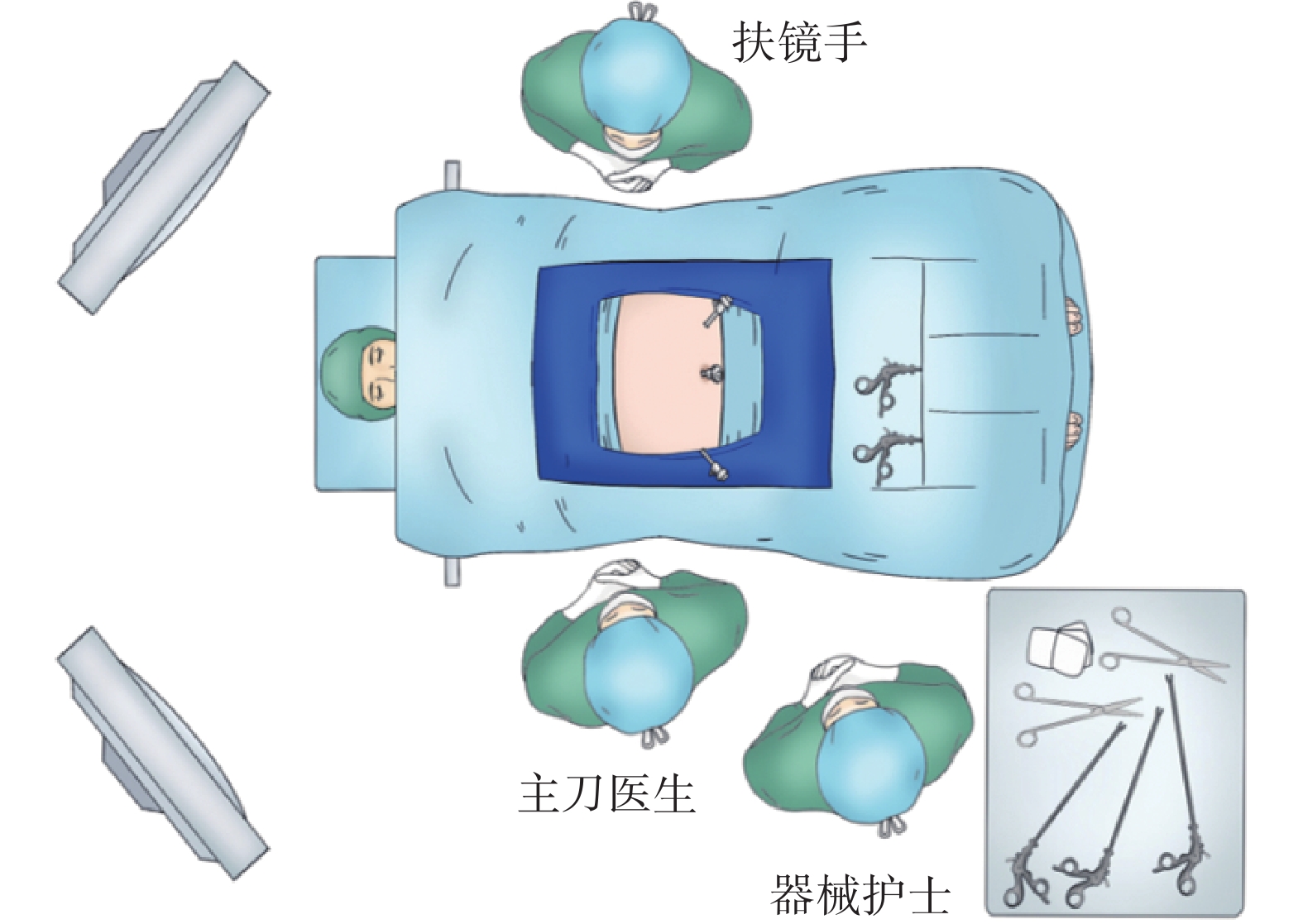

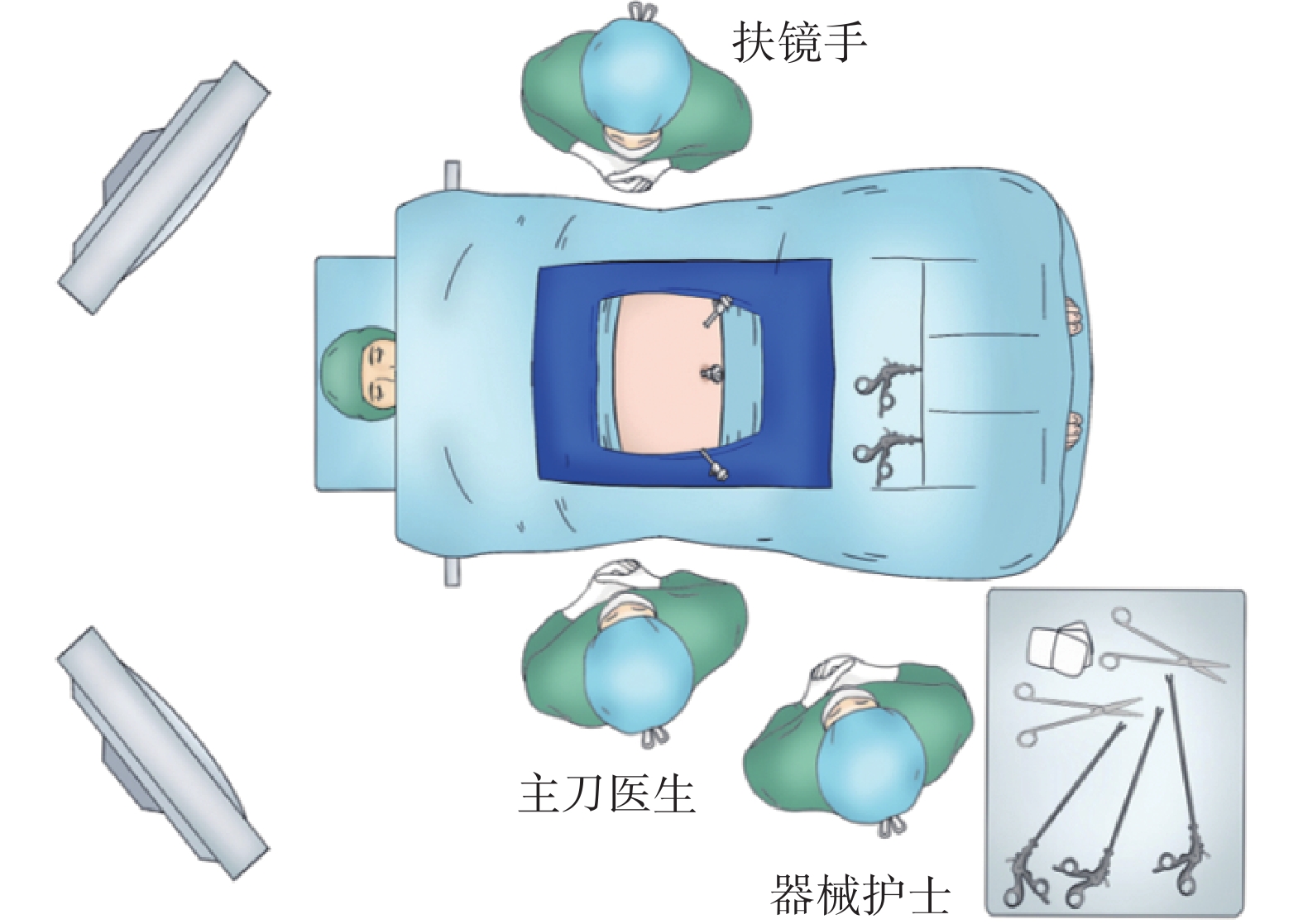

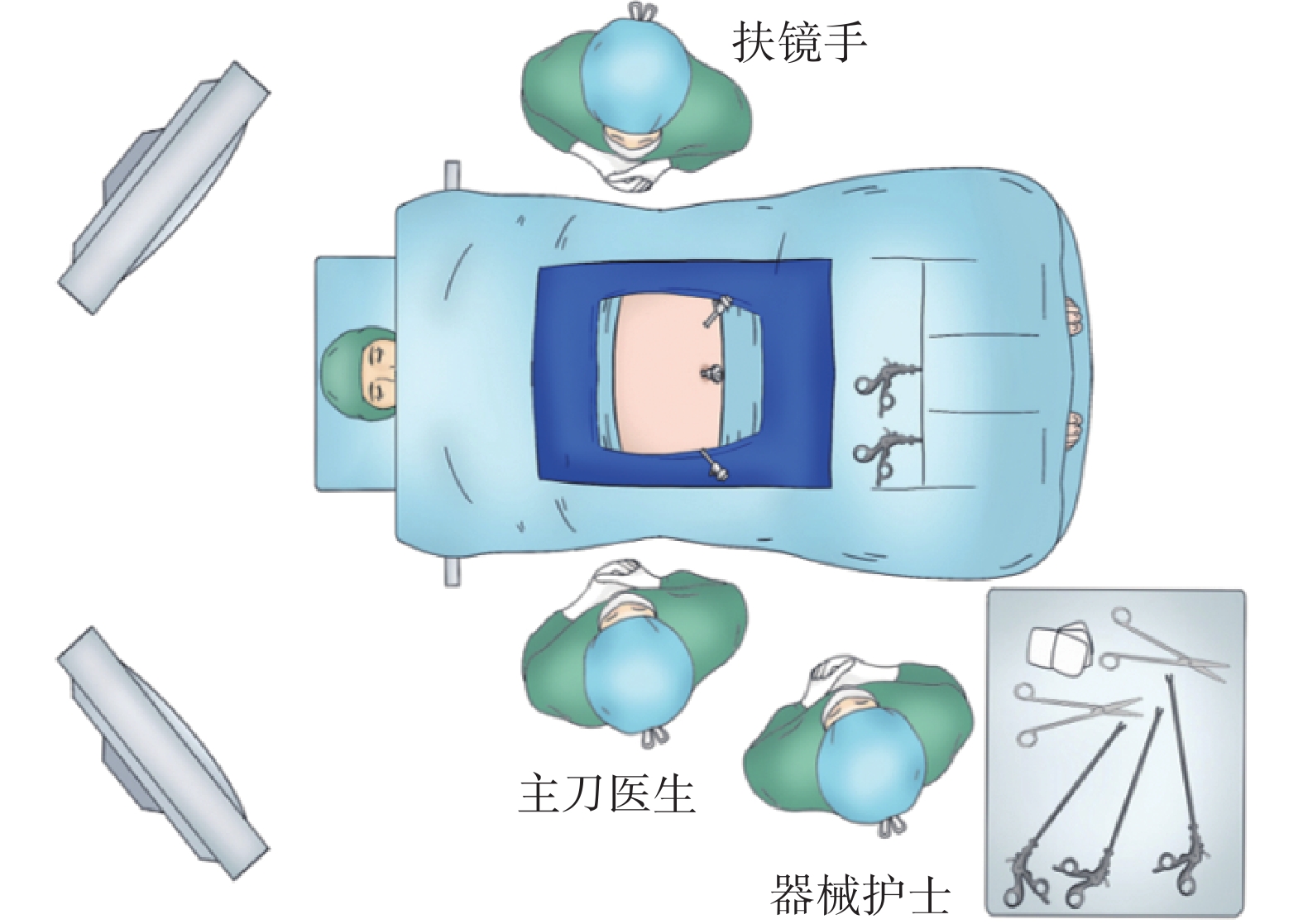

患者取并腿仰臥位,主刀醫生站于患者右側,扶鏡手站于患者左側,器械護士站于患者右下肢外側,監視器置于患者頭部左側。若有 2 臺監視器,則分別置于患者頭部的左右側,供主刀醫生及扶鏡手使用。術中患者取頭高 15~30°、左高 10~15°體位(圖1)。

圖1

對稱三孔法腹腔鏡胃袖狀切除術的體位布局

圖1

對稱三孔法腹腔鏡胃袖狀切除術的體位布局

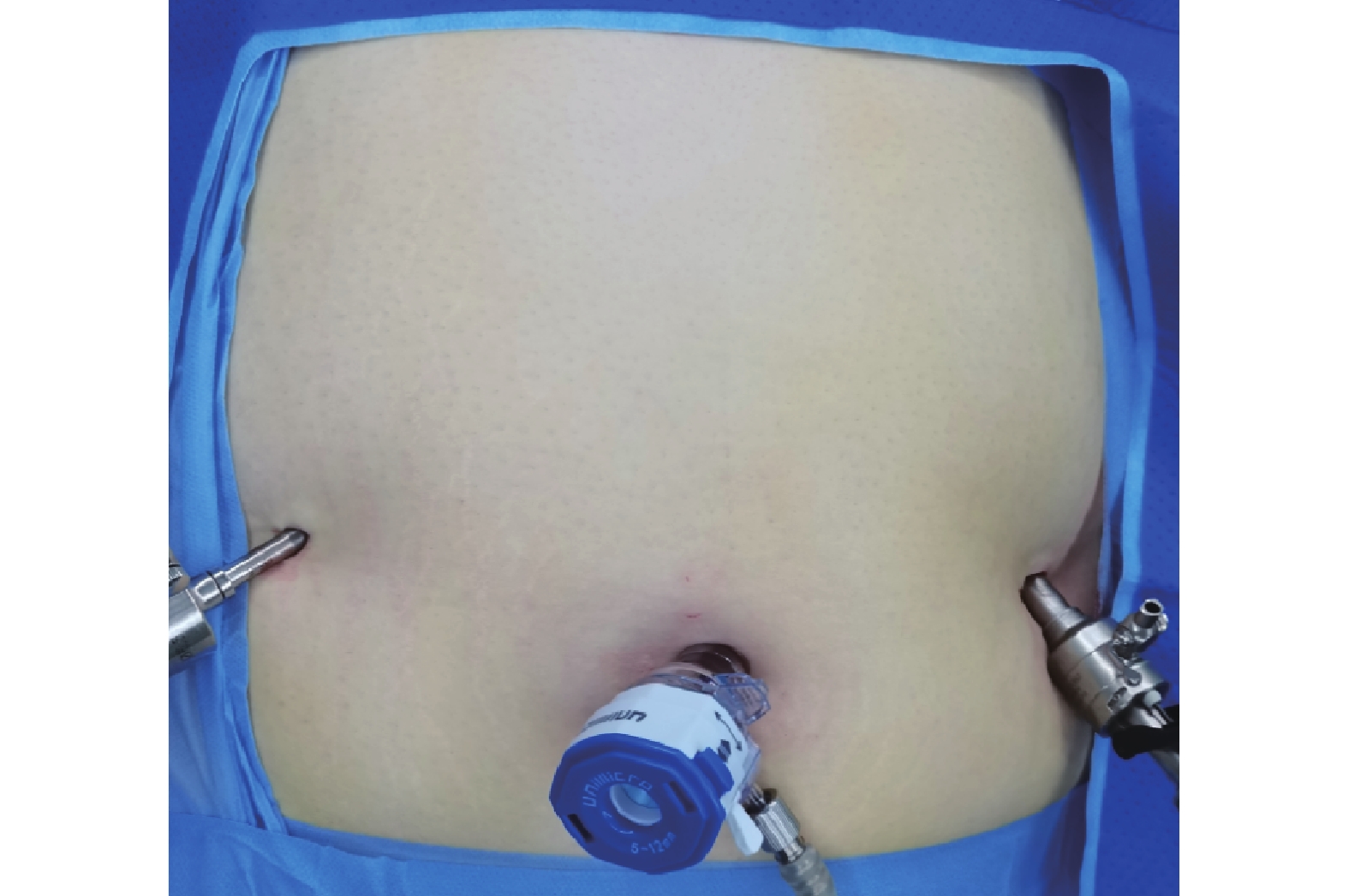

2.1.2 trocar 位置選擇

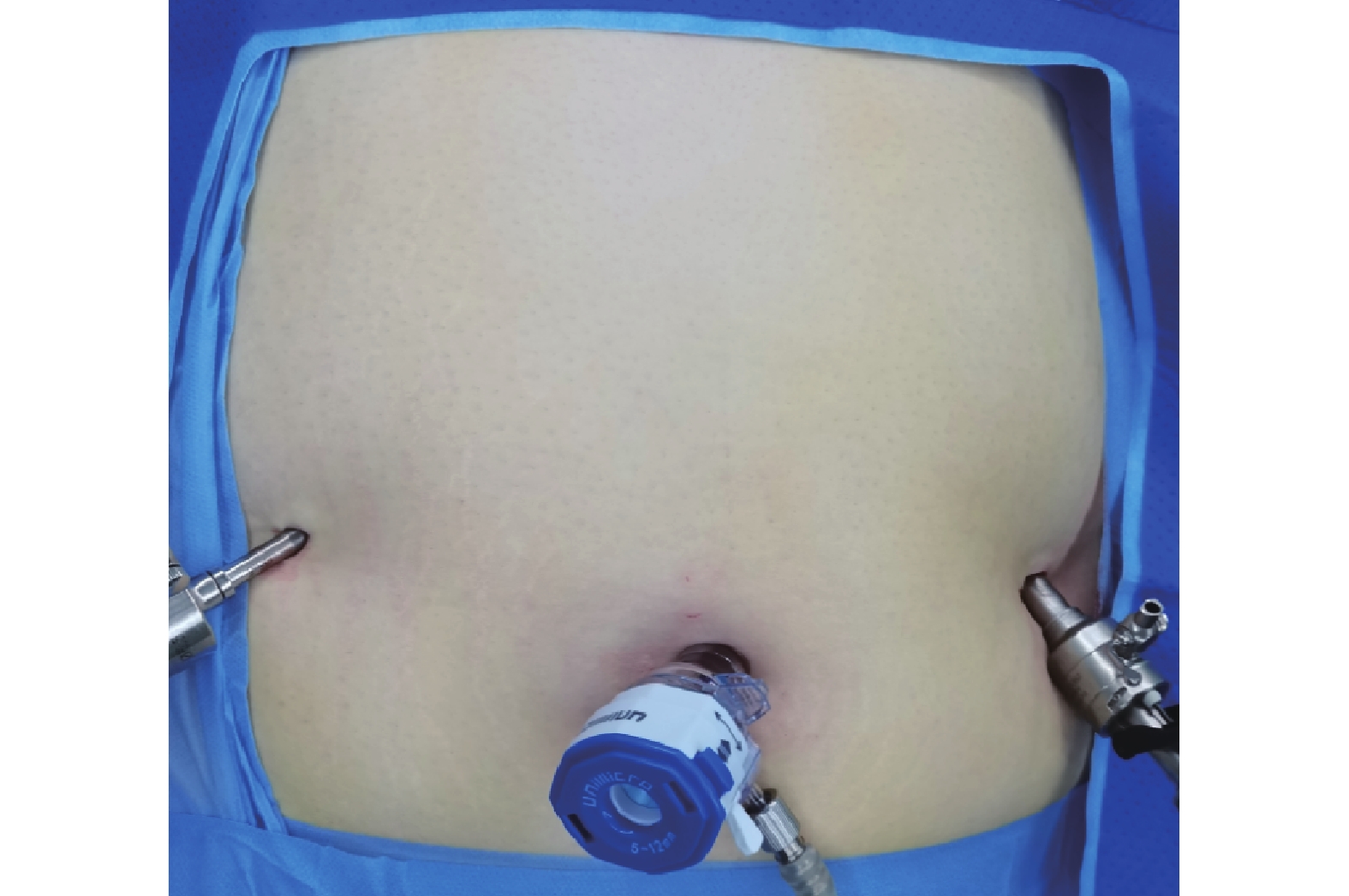

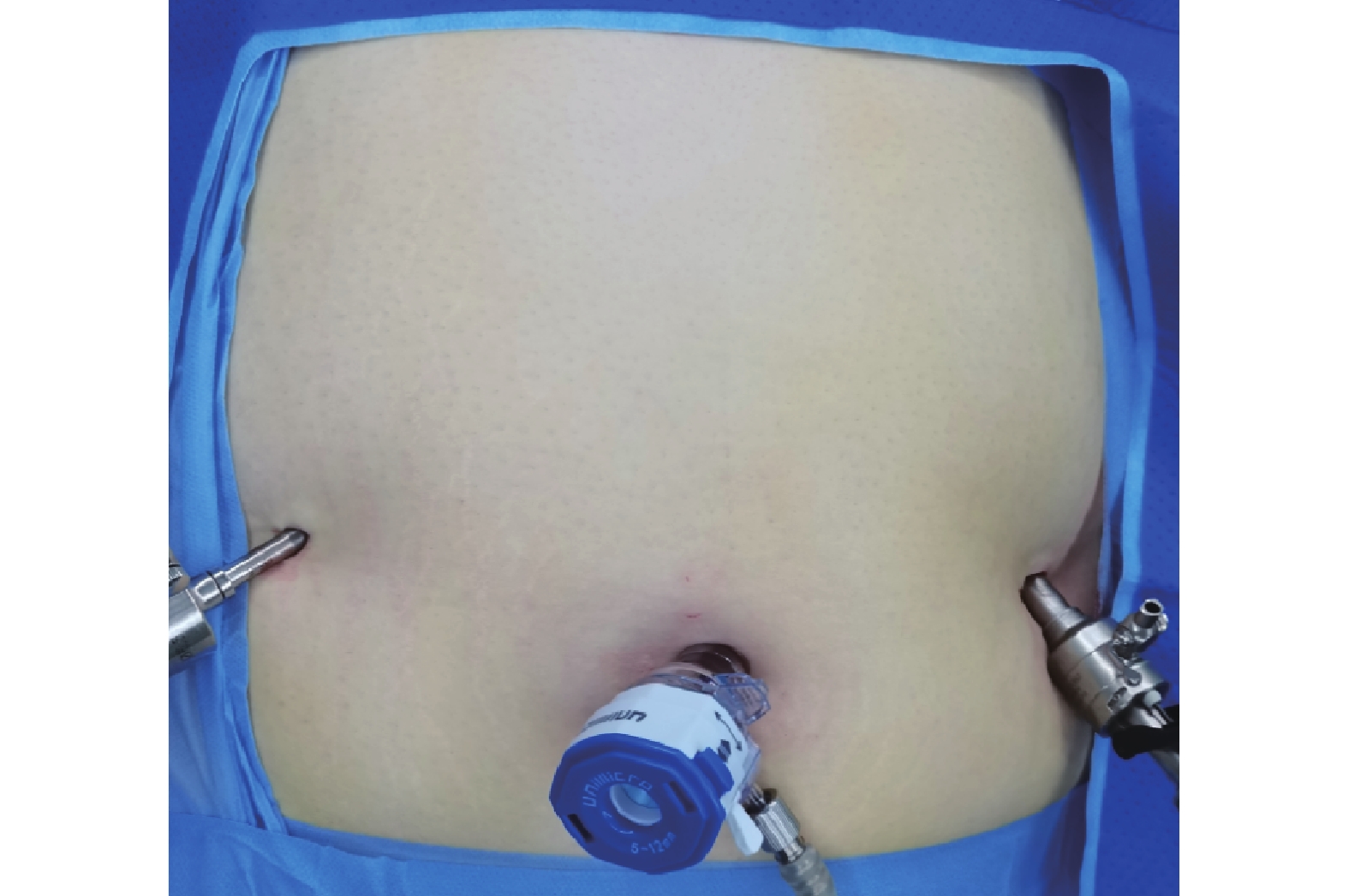

將 12 mm 主操作孔置于患者臍上,5 mm 副操作孔置于右鎖骨中線距劍突 15~18 cm 處,10 mm 觀察孔置于左鎖骨中線距劍突 15~18 cm 處,5 mm 副操作孔及 10 mm 觀察孔以患者中線為界左右對稱(圖2)。若應用超細腹腔鏡鏡頭,則左側觀察孔也可以應用 5 mm trocar。

圖2

對稱三孔法腹腔鏡胃袖狀切除術的 trocar 位置選擇

圖2

對稱三孔法腹腔鏡胃袖狀切除術的 trocar 位置選擇

2.2 建立氣腹、置入 trocar

于臍環內側上部縱行切開皮膚,以巾鉗抓持前鞘,置入氣腹針,氣腹壓 12~15 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)。氣腹建立成功后,置入 12 mm trocar 暫作為觀察孔。亦可切開皮膚逐層進入腹腔,直視下穿刺置入 trocar。監視下分別于左、右鎖骨中線距劍突 15~18 cm 處置入 5 mm trocar 及 10 mm trocar 作為副操作孔及觀察孔,將鏡頭由左側 10 mm 觀察孔進入腹腔。

操作難點及對策:① 肥胖患者多數皮下脂肪層較厚,若常規抓持皮膚建立氣腹,則可能出現皮下隧道及皮下組織分層,導致氣腹建立困難。可選擇巾鉗抓持皮下組織或前鞘,縮短氣腹針及 trocar 進入腹腔距離,但需注意抓持過程中勿損傷內臟器官。左右兩側切口沿皮紋做橫切口,盡量隱藏在皮膚褶皺處。② 建議術前行 CT 檢查或體格檢查評估患者腹壁厚度,提前準備加長版 trocar 備用。

2.3 探查腹腔、懸吊肝臟

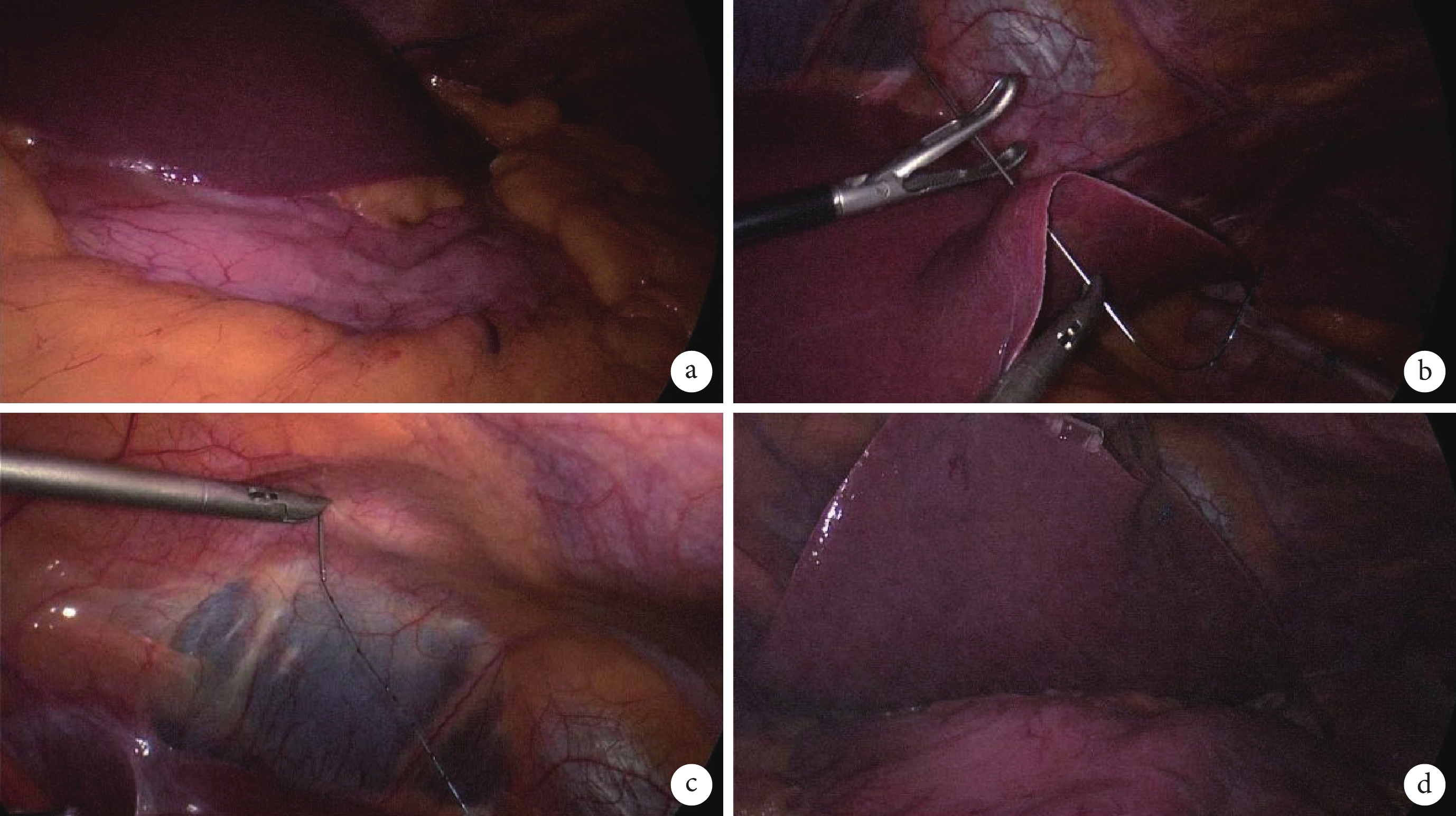

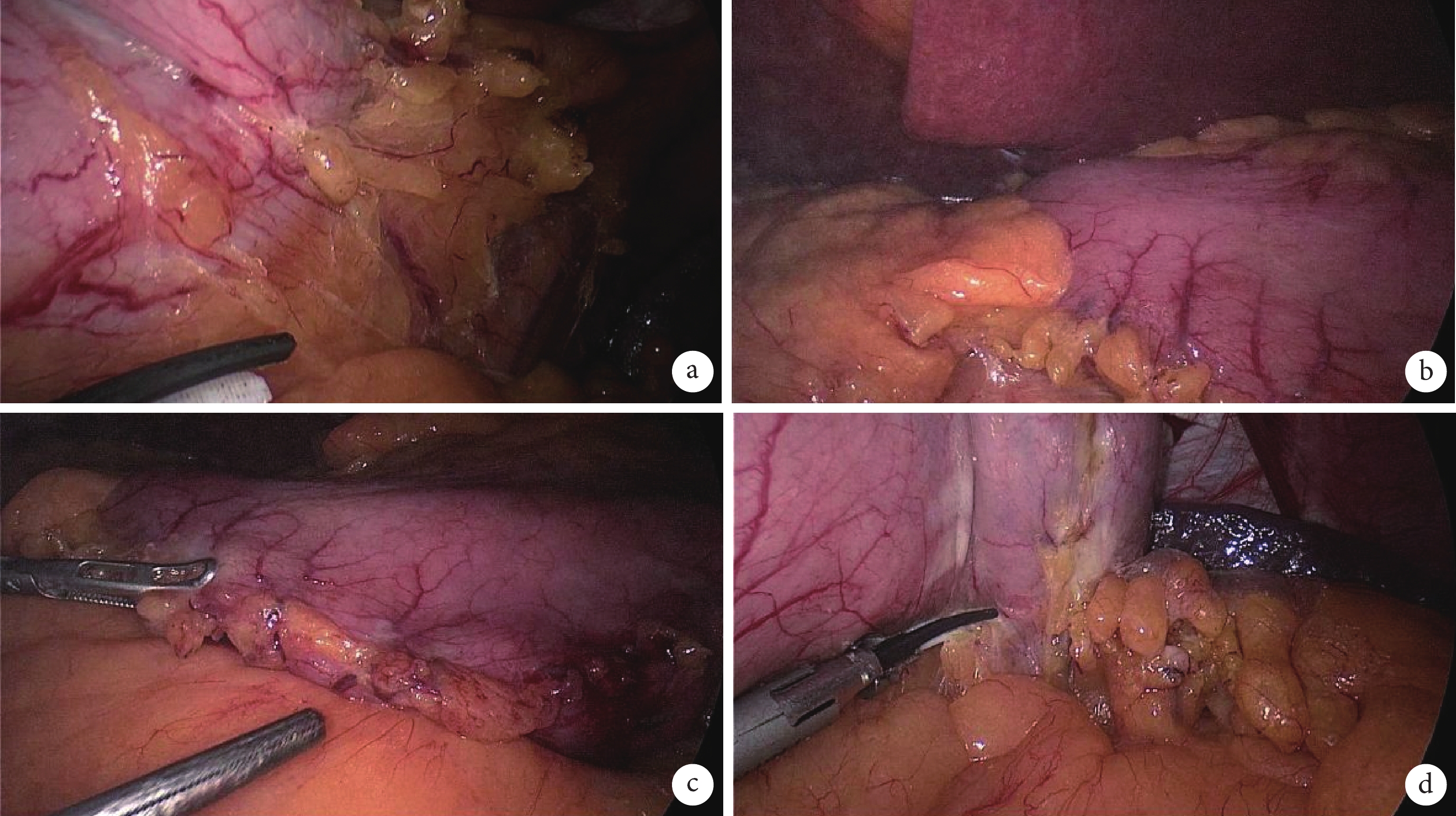

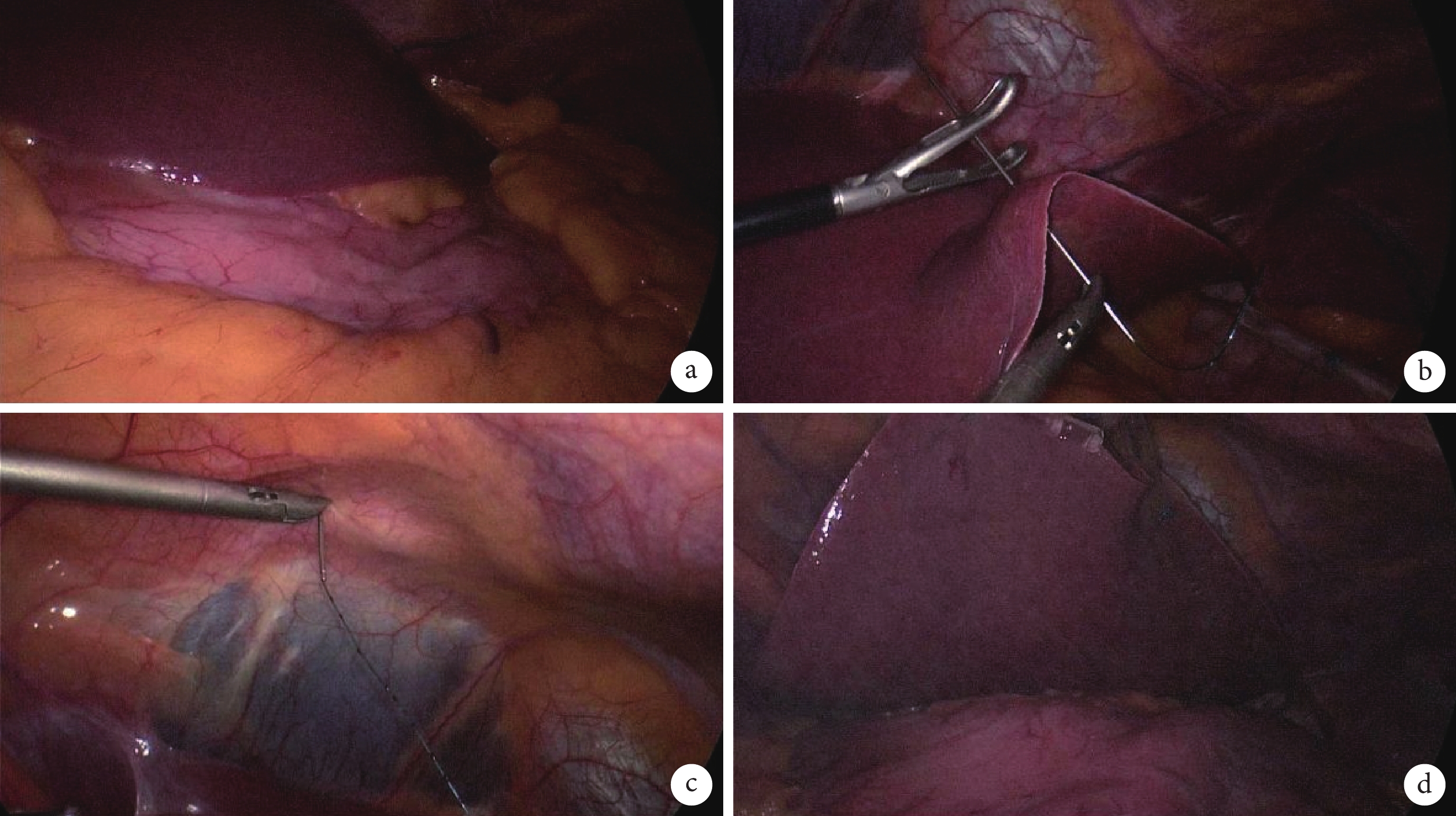

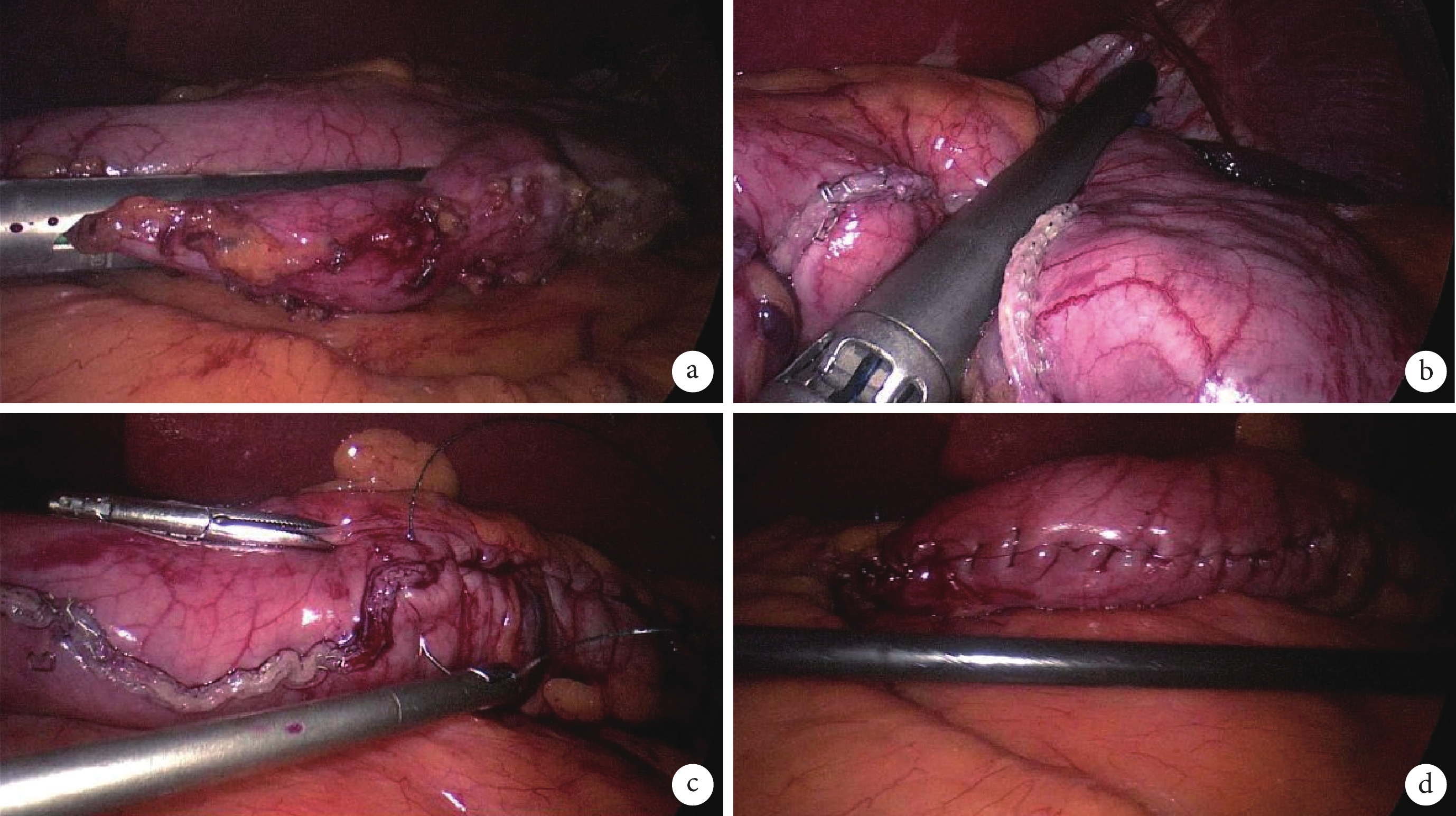

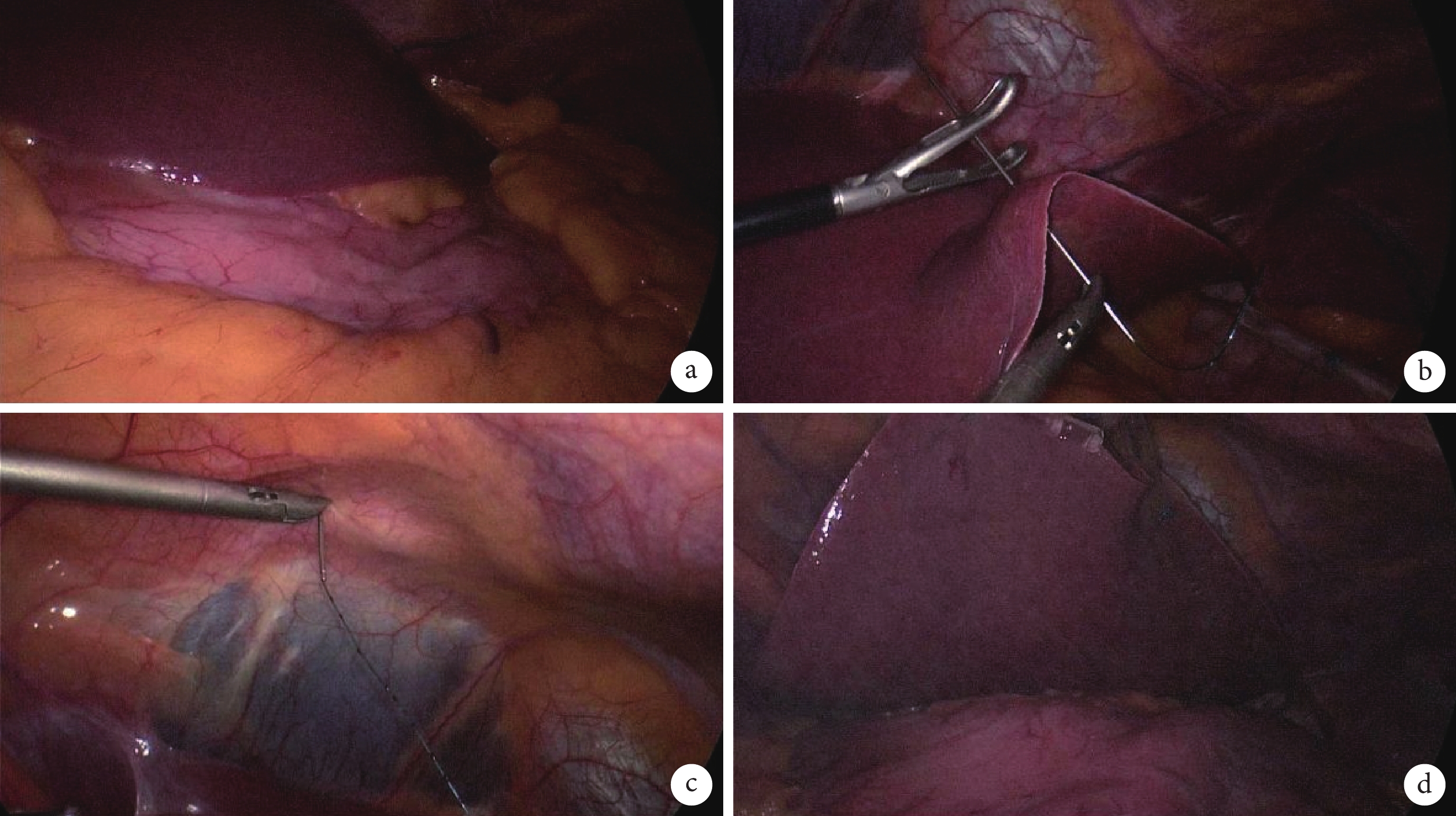

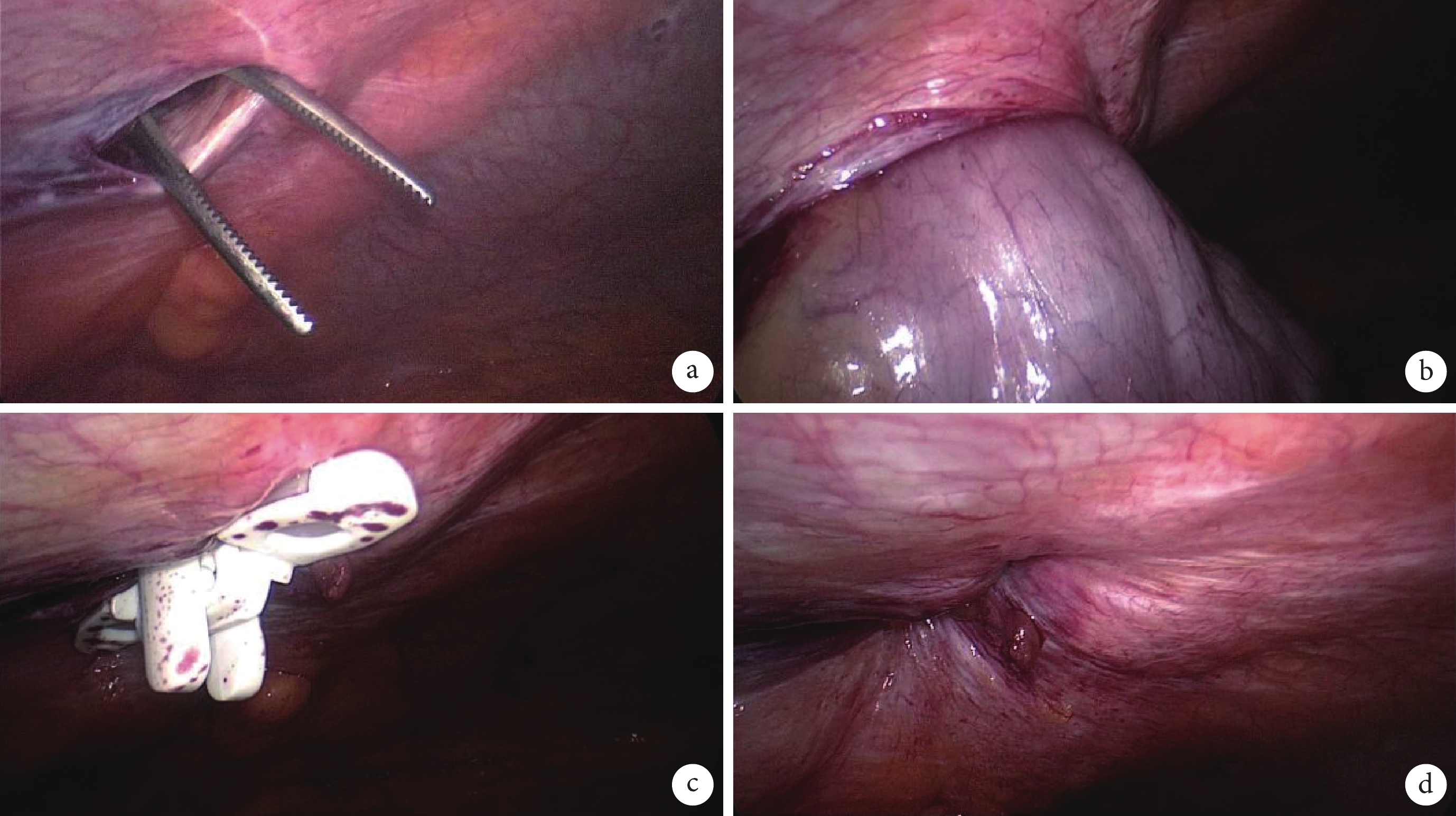

探查腹腔有無異常病變(圖3a),進一步探查脾臟與大網膜之間是否存在“罪惡韌帶”,若有則先予以打開,防止術中牽拉撕裂脾臟引起出血。利用可曲式帶針荷包線及 4 cm 剪裁輸液器管路制作肝臟懸吊系統,于肝臟左葉外側進針進行懸吊,將胃底及賁門充分暴露[32](圖3b~3d)。

圖3

對稱三孔法腹腔鏡胃袖狀切除術中腹腔探查和肝臟懸吊

圖3

對稱三孔法腹腔鏡胃袖狀切除術中腹腔探查和肝臟懸吊

a. 探查腹腔;b~d. 懸吊肝臟

操作難點及對策:① 肝臟穿刺點應位于左肝外葉邊緣 1~2 cm 處,此處沒有大的 Glisson 系統[31],可以較安全地穿刺肝臟,一般需要懸吊 2 針。肝臟懸吊系統于劍突附近垂直于腹壁出針。② 肝臟懸吊方法也可選擇:首先用可曲式帶針荷包線經上腹部劍突下約 1 cm 穿透腹壁全層進入腹腔,部分線尾留置腹腔外備用;然后應用可吸收血管夾將線中部固定于右側膈肌腳上緣,針線繞過肝圓韌帶,而后在腹腔內沿右上腹部肋緣下約 1 cm 的位置將其穿出腹腔,在腹壁外側拉緊穿刺針的線頭和留下的線尾,并緊固在腹壁上。這樣,懸吊線會形成一個倒置的三角形,進而將肝左葉懸吊起來。或者,也可使用術者熟悉的其他方式懸吊肝臟。

2.4 充分暴露、分離網膜

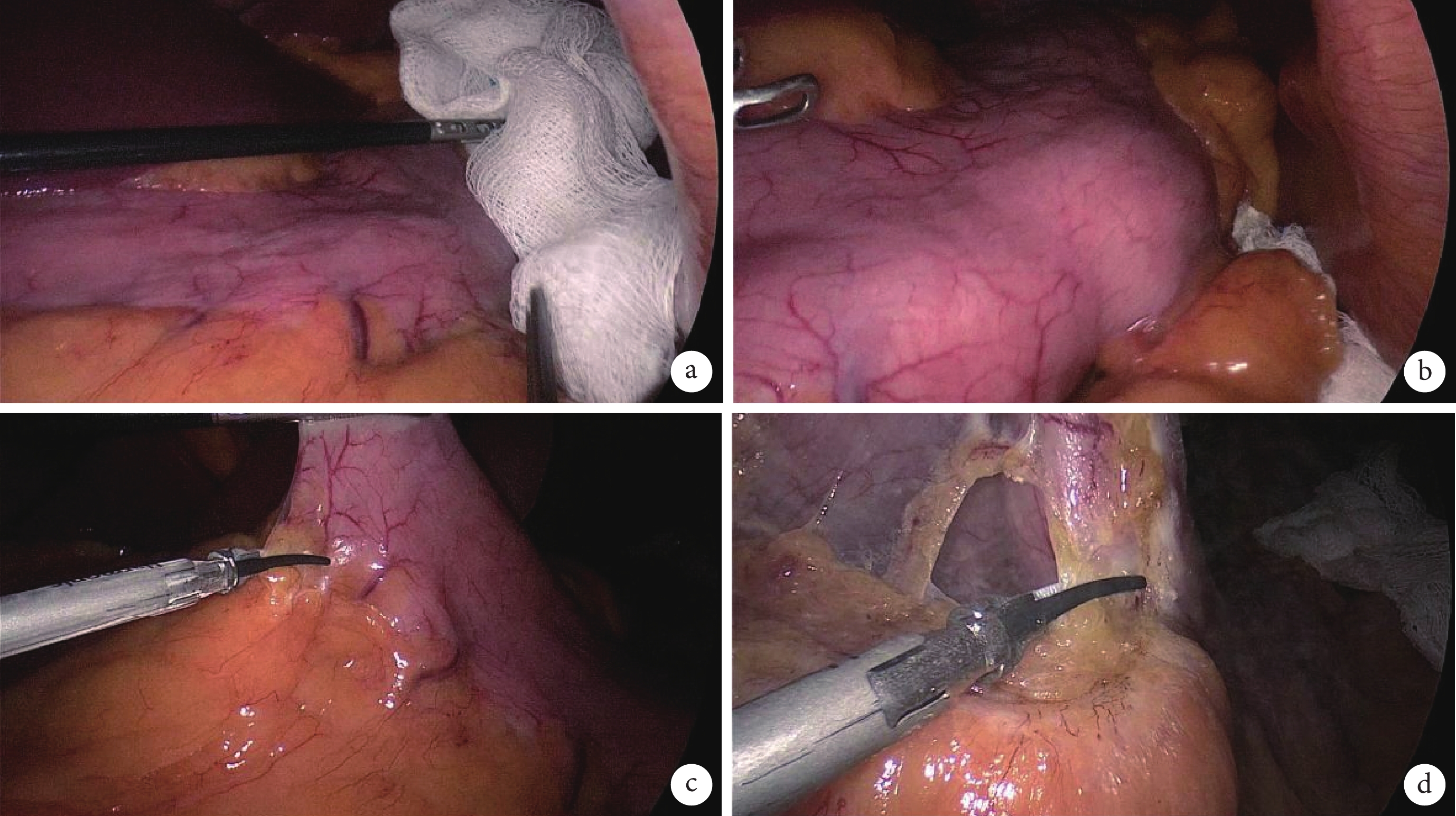

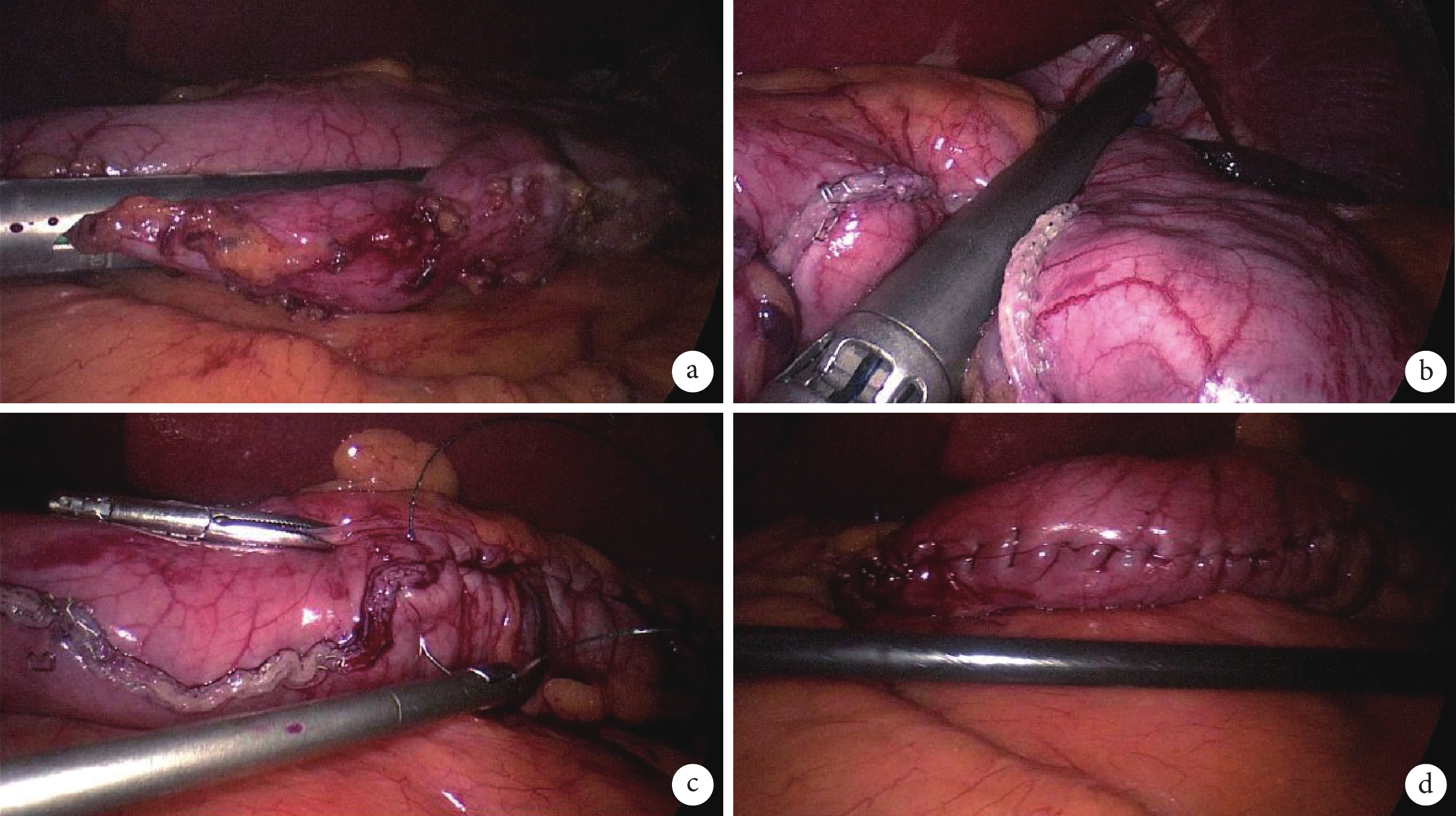

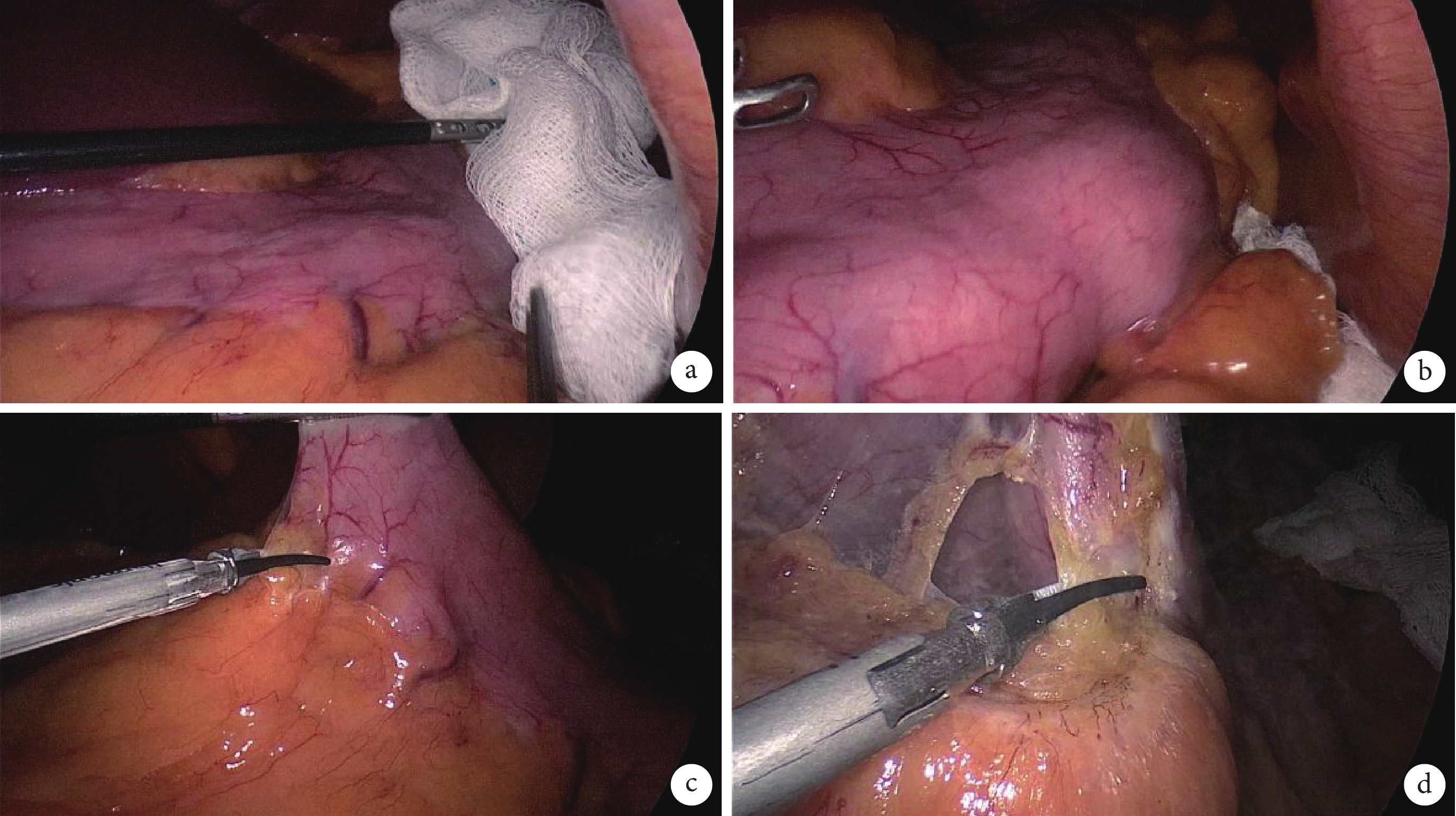

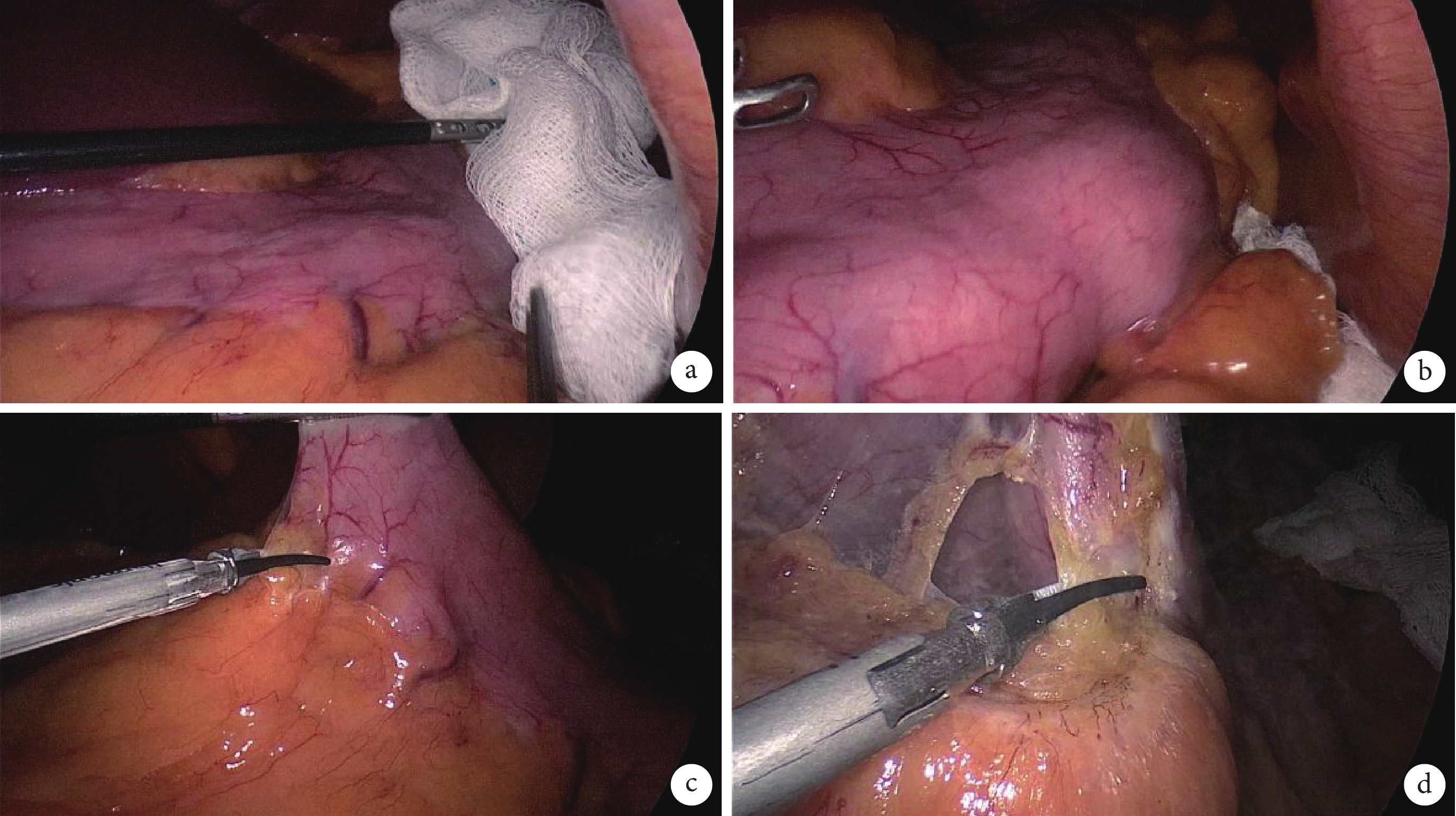

將 1~2 個帶顯影線紗布平鋪于大網膜,利用摩擦力帶動大網膜,將大網膜牽拉并固定于左側側腹壁,充分暴露胃大彎側[21](圖4a、4b)。經口置入 32~40 Fr 支撐胃管至胃內,吸凈胃內容物,展平胃壁。在胃角對側大彎側血管弓內打開胃結腸韌帶(圖4c、4d)。

圖4

對稱三孔法腹腔鏡胃袖狀切除術中充分暴露、分離網膜

圖4

對稱三孔法腹腔鏡胃袖狀切除術中充分暴露、分離網膜

a、b. 紗布暴露術野;c、d. 打開胃結腸韌帶

操作難點及對策:① 進行對稱三孔法 LSG 手術操作時,無第一助手幫助暴露視野,因此利用紗布牽拉網膜暴露手術區域尤為重要。在暴露過程中,要充分利用紗布的摩擦力,牽拉紗布帶動網膜,術中可多次調整牽拉角度。② 支撐胃管在手術過程中不僅可起到胃袖狀切除的引導作用,也可利用其進行胃內減壓,可使術中視野暴露更充分。支撐胃管可遵循“三進三退”原則:一進一退即打開胃結腸韌帶前,首次進行胃內減壓,減壓后將支撐胃管退入食管內;二進二退即在游離至胃底時,下消化道液體及氣體可能回流入胃內影響暴露,此時再次置入支撐胃管進行第 2 次減壓,減壓后再次將支撐胃管退入食管內;三進三退即行胃袖狀切除前置入支撐胃管,胃切緣縫合結束后退出支撐胃管。③ 胃角對側胃結腸韌帶較薄,解剖層次清晰,且血管弓結構明顯,在此處更易打開胃結腸韌帶進入小網膜囊,并減小誤傷血管弓的風險。

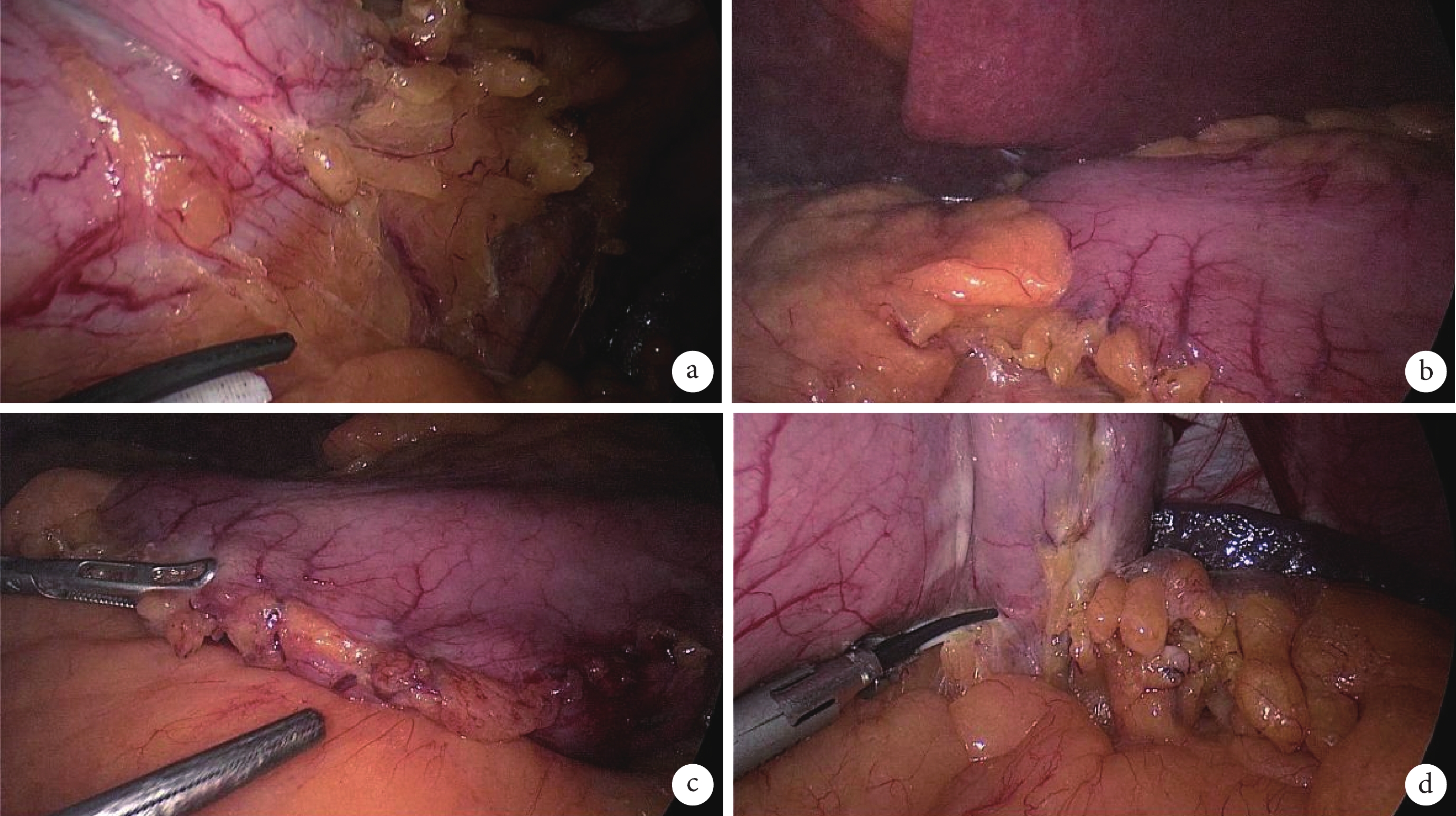

2.5 游離胃底、顯露幽門

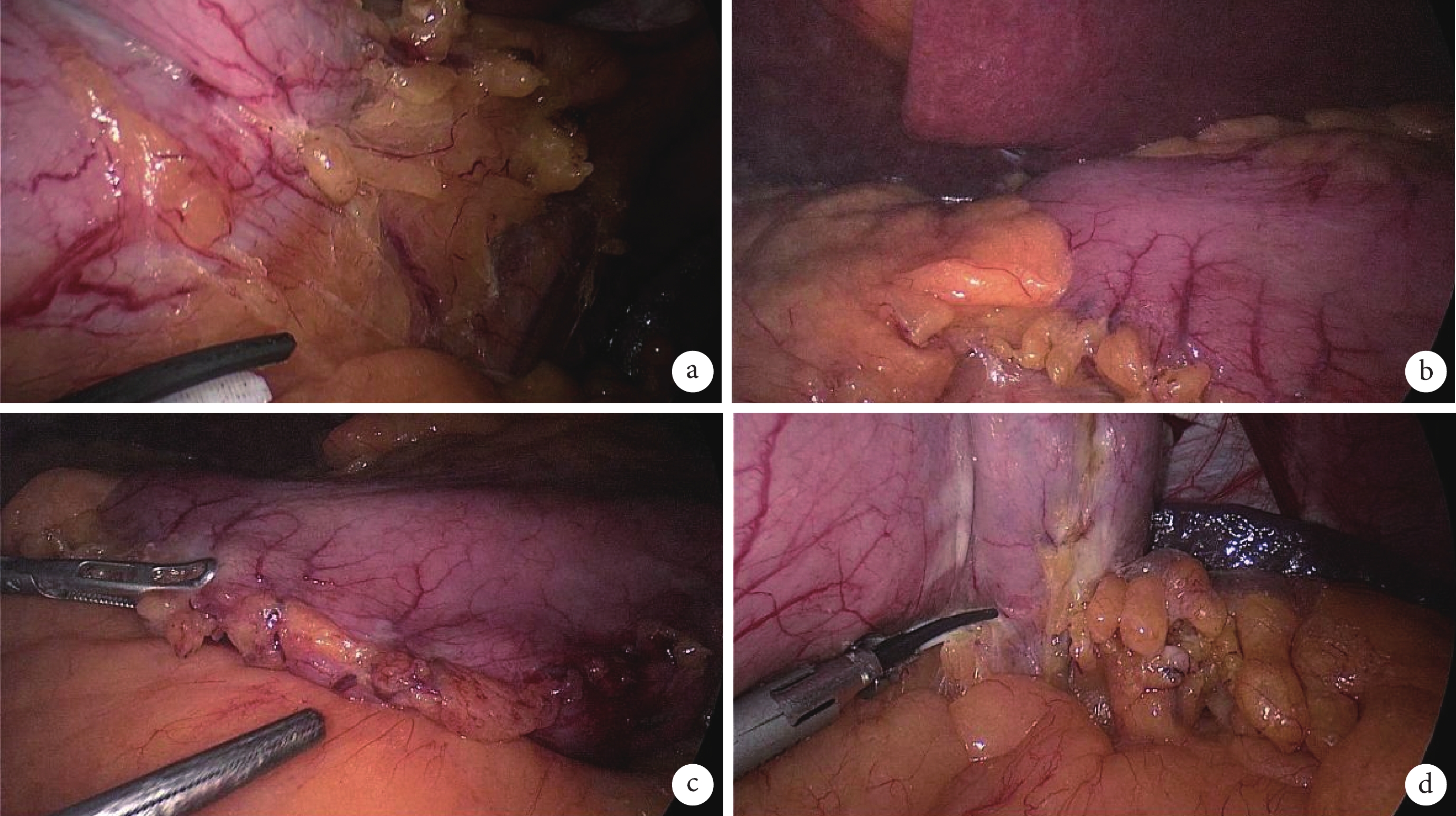

將胃壁向右上方挑起,自胃角對側為起始點,貼近胃壁向胃底方向游離胃結腸韌帶,過程中打開胃后壁與胰腺的粘連帶,凝閉胃短血管,充分游離胃底,顯露 His 角(圖5a)。顯露并確定幽門環位置,貼近胃壁向幽門方向游離胃結腸韌帶,注意分離胃胰韌帶,至距離幽門 2~6 cm(圖5b)。

圖5

對稱三孔法腹腔鏡胃袖狀切除術中游離胃底、顯露幽門

圖5

對稱三孔法腹腔鏡胃袖狀切除術中游離胃底、顯露幽門

a. 充分游離胃底;b. 游離至距離幽門 2~6 cm;c. 支撐胃管行胃內減壓;d. 逆著書寫漢字“人”游離胃脾韌帶及胃膈韌帶

操作難點及對策:① 胃后壁與胰腺的粘連帶與胃胰韌帶的存在常常導致術野無法暴露,應充分游離,將胃體完全挑起。② 游離至接近胃底與脾臟的粘連處時,可能有胃后血管及左膈下血管的分支走行,注意輕柔牽拉,勿傷及血管及脾臟。術野暴露不清時,可再次調整紗布牽拉網膜的角度,并再次置入支撐胃管行胃內減壓(圖5c)。③ 游離胃大彎至胃脾韌帶最短處時,暫停游離,牽拉胃底后壁,顯露胃后血管及胃胰皺襞,緊貼胃壁離斷胃后血管,逆行向上游離胃胰皺襞并離斷胃脾韌帶及胃膈韌帶(游離順序為逆著書寫漢字“人”)。顯露左側膈肌腳及 His 角(圖5d),保留胃食管結合部脂肪墊。

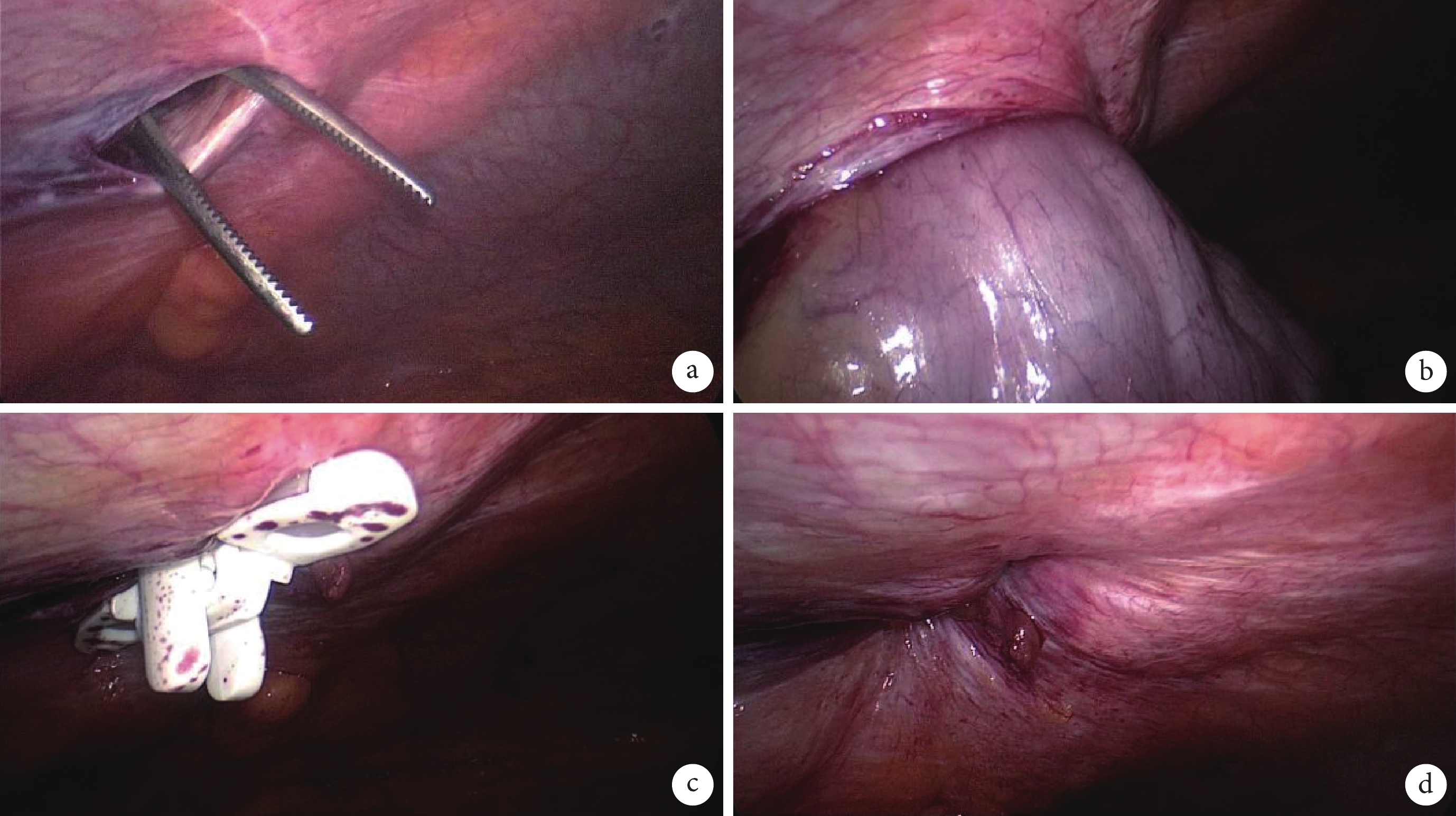

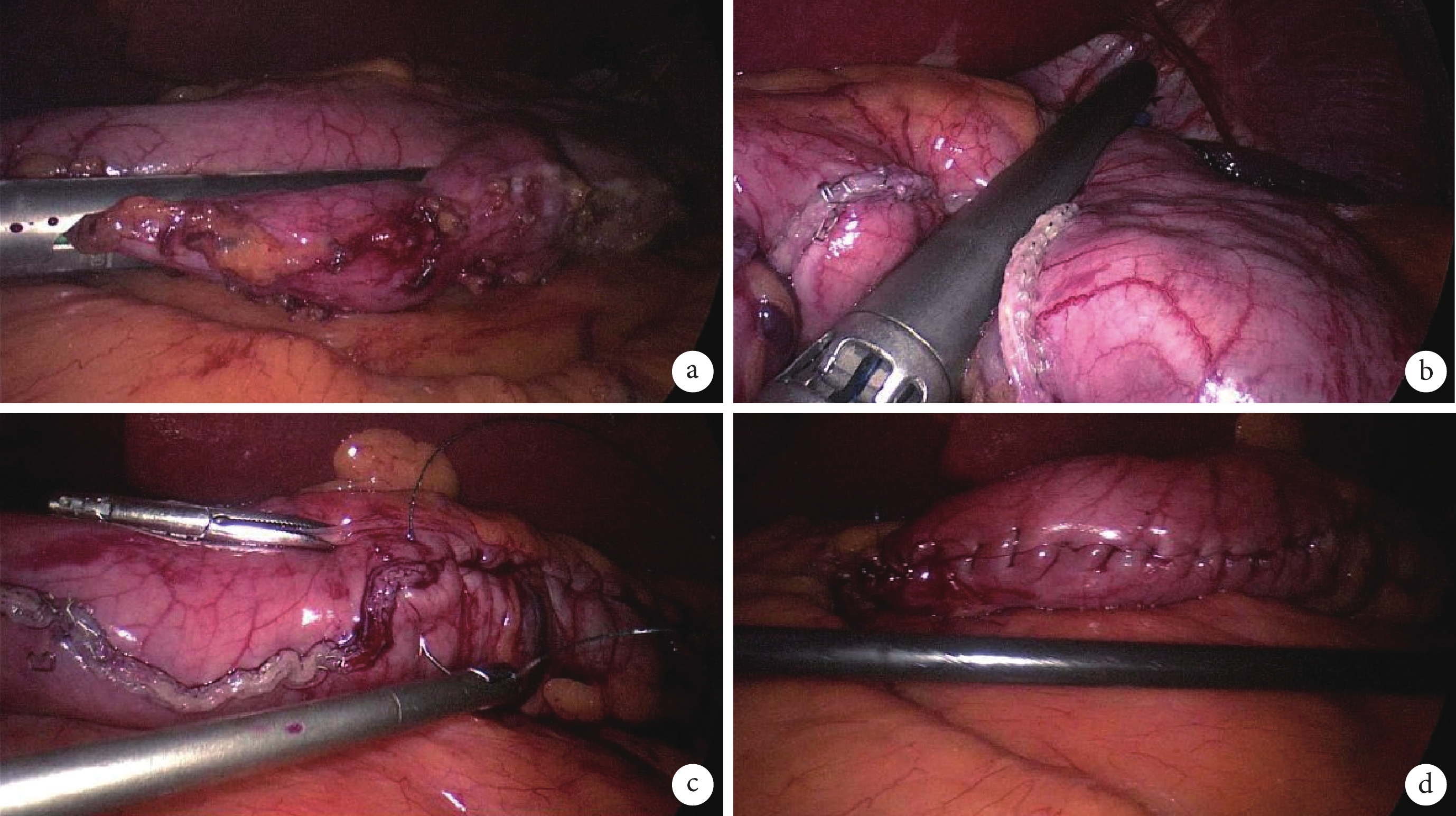

2.6 胃袖狀切除、加固縫合

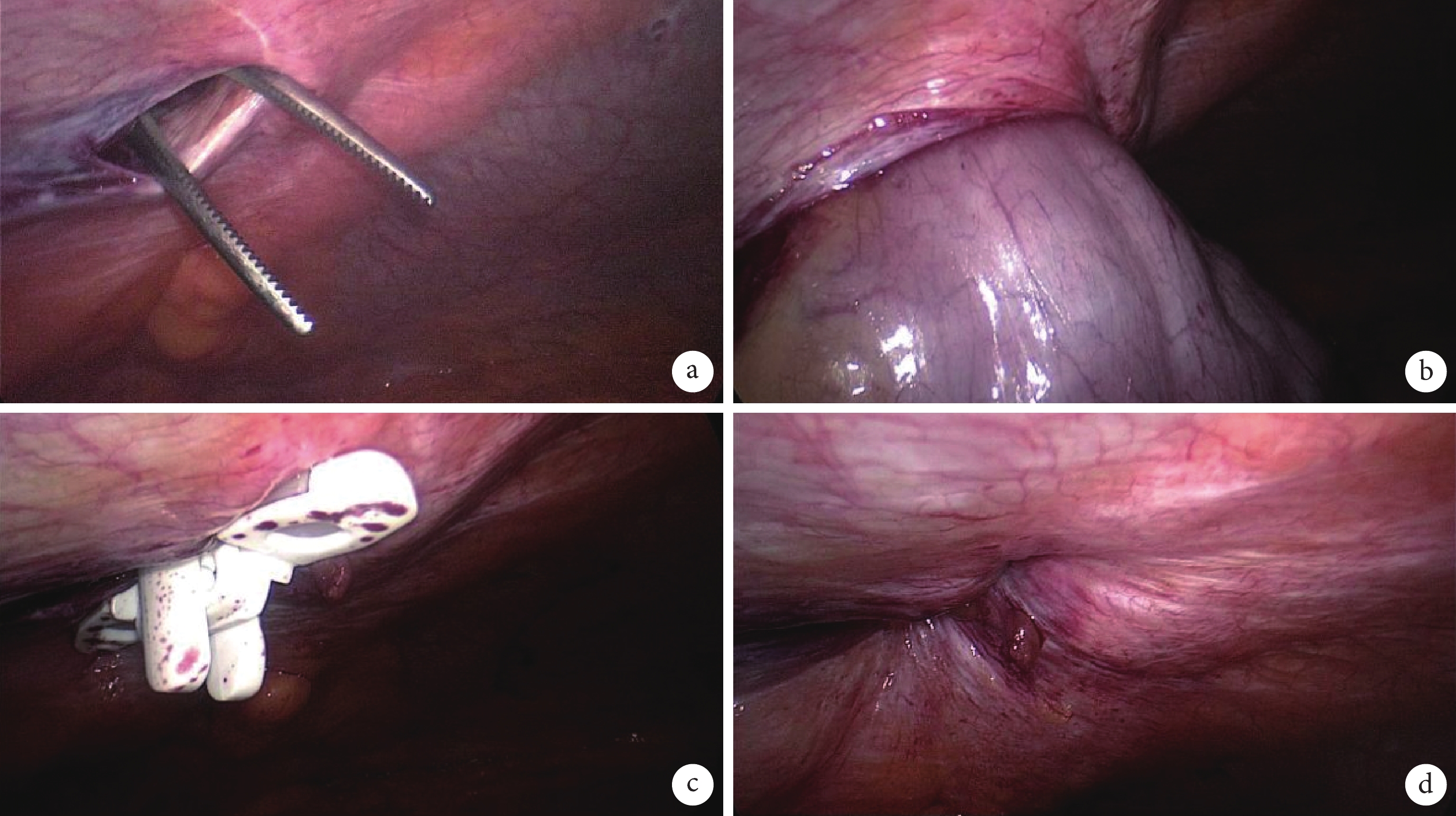

置入 32~40 Fr 支撐胃管,貼近小彎側,通過幽門至十二指腸球部或胃竇部作為胃袖狀切除的指引標志,展平胃體。通常選取距離幽門 2~6 cm 處作為切割起點[24](圖6a),貼近支撐胃管,松緊適中,連續向胃底方向切割。切割過程中不斷調整切割閉合器釘倉方向并展平胃體。距離 His 角 0.5~1 cm 離斷胃底[24](圖6b)。3-0 可吸收螺旋倒刺線自胃底至幽門方向加固縫合胃切緣[33](圖6c)。縫合結束,由麻醉師或外科醫生間斷吸引的同時撤出支撐胃管(圖6d),并觀察胃管中是否有血液,可及時發現胃黏膜出血。

圖6

對稱三孔法腹腔鏡胃袖狀切除術中胃袖狀切除、加固縫合

圖6

對稱三孔法腹腔鏡胃袖狀切除術中胃袖狀切除、加固縫合

a. 距離幽門 2~6 cm 處作為切割起點;b. 距離 His 角 0.5~1 cm 離斷胃底;c. 加固縫合胃切緣;d. 撤出支撐胃管

操作難點及對策:① 對于釘倉的選擇,由于胃竇至胃底間胃壁的厚薄不同,建議根據術中探查情況應用不同成釘高度的釘倉進行切割閉合。通常在自切割起始點到胃角切跡,建議使用不低于綠釘(2 mm)高度的釘倉;而在胃角切跡到 His 角的部分,推薦使用不低于藍釘(1.5 mm)高度的釘倉[34]。② 切割時應貼近支撐胃管,即在保持無張力狀態下靠近胃管,松緊適中。③ 切除時應保持胃前后壁均勻側向牽引,避免胃后壁旋轉而造成狹窄及扭轉的發生。④ 術后胃狹窄最易發生于胃角處,切割時要注意適當遠離胃角,預防狹窄。⑤ 對于胃切緣加固縫合方法,建議自距離胃底斷端 1~2 cm 處向胃底方向進行全層縫合,胃底斷端進行包埋縫合后,向胃竇方向將整體切緣進行漿肌層包埋縫合。但要注意縫合過程中,需要保持支撐胃管留于原位,盡量避免術后狹窄或扭轉的發生。

2.7 取出標本、關閉切口

經臍上 12 mm 切口取出胃標本(圖7a、7b),并取出吊肝裝置。腹腔鏡監視下應用縫合鉗或筋膜縫合器關閉臍上 12 mm 切口(圖7c、7d),防止切口疝發生。關閉 12 mm 切口時,引出縫線后暫不打結,再次置入 12 mm trocar,直視下退出其他 trocar,觀察無出血后,再次應用縫合鉗或筋膜縫合器關閉 10 mm 切口,排盡腹腔內氣體,縫合穿刺切口,結束手術。

圖7

對稱三孔法腹腔鏡胃袖狀切除術中取出標本、關閉切口

圖7

對稱三孔法腹腔鏡胃袖狀切除術中取出標本、關閉切口

a、b. 取出胃標本;c、d. 關閉主操作孔

操作難點及對策:① 取出標本前,于腹腔內臍下位置放置紗布條備用,用于承接取標本過程中溢出的殘血,取出標本后,蘸干臍下殘血,防止污染。若胃標本取出困難,則可應用大彎鉗或卵圓鉗擴張臍上切口,并拉拽胃標本大彎側,將標本“旋轉”出腹腔。注意取標本過程中動作要盡量輕柔,以免損壞胃標本。② 對于是否留置腹腔引流管,現仍存在爭議,建議根據術者經驗以及術中具體情況決定。

3 術后管理

對稱三孔法 LSG 的術后管理并無特殊之處,應遵循加速康復外科理念、術后綜合管理的原則,具體可參照《中國肥胖及 2 型糖尿病外科治療指南(2019 版)》[24]中的術后管理部分,《減重與代謝外科加速康復外科原則中國專家共識(2021 版)》[35]中的減重手術術后加速康復外科原則部分,以及《精準肥胖代謝外科手術中國專家共識(2022 版)》[36]中的精良術后管理部分。

4 對稱三孔法 LSG 的優勢與前景展望

對稱三孔法 LSG 的優勢在于:① 適用于不同體質量指數的患者;② 采用躺平并將雙腿并攏的姿勢,避免術中分腿等體位調整對肥胖患者的牽拉,以盡量減少對患者的損傷,利于患者的快速康復[37];③ 主刀醫生和助手分別站在患者的左右兩側,手術過程中彼此不會互相干擾;④ 對稱的腹部切口視覺上更為協調美觀;⑤ 對稱三孔法 LSG 術中無需第一助手配合,學習曲線相對更短,更易推廣,適合于新開展減重手術的醫療中心;⑥ 整體手術過程中手術視野相對平穩,若缺少有經驗的扶鏡手,也可利用機械臂輔助控制腹腔鏡鏡頭完成手術操作。

但對稱三孔法 LSG 無第一助手幫助主刀醫生暴露術野,術中若出現操作困難或出血等情況難以繼續進行手術時,可根據實際情況增加腹部 trocar[38]及助手,一切以保證手術安全為主。

基于傳統 LSG 手術,對稱三孔法 LSG 技術展現出顯著的臨床優勢。然而,應用新的技術時,確保手術的安全性是首要考慮的。盡管對稱三孔法 LSG 近幾年在國內得到了廣泛應用,但目前還沒有關于對稱三孔法 LSG 的前瞻性、多中心、大樣本、隨機對照臨床研究。制定此操作指南有助于對稱三孔法 LSG 在更多的臨床中心應用,并提升其規范性和可行性,從而使更多患者從中受益。

指南執筆:汪天時(山東大學第二醫院),周彪(中日友好醫院),董星(鄭州大學附屬鄭州中心醫院),胡揚喜(鄭州大學附屬鄭州中心醫院),丁印魯(山東大學第二醫院),孟化(中日友好醫院)

指南編寫顧問組:(按姓氏拼音排序)李威杰(敏盛綜合醫院),劉金剛(中國醫科大學附屬第四醫院),朱曬紅(中南大學湘雅三醫院)

指南編審委員會:(按姓氏拼音排序)艾克拜爾·艾力(新疆維吾爾自治區人民醫院),柴偉(滄州市中心醫院),陳磊[山東大學齊魯醫院(青島)],陳平(寧波市第二醫院),陳億(四川大學華西醫院),陳悅之(山東第一醫科大學附屬省立醫院),黨寶寶(青海大學附屬醫院),丁印魯(山東大學第二醫院),董星(鄭州大學附屬鄭州中心醫院),高磊(鄭州大學附屬鄭州中心醫院),國強(包頭醫學院附屬第一醫院),韓加剛(首都醫科大學附屬北京朝陽醫院),韓曉東(上海市第六人民醫院),韓宇(溫州醫科大學附屬第一醫院),胡揚喜(鄭州大學附屬鄭州中心醫院),華科俊(寧波大學附屬人民醫院),姜勇(北京大學第一醫院),金實(大連醫科大學附屬第一醫院),康建省(河北醫科大學第二醫院),李濤(河北醫科大學第二醫院),李曉峰(青海大學附屬醫院),李新宇(福建省泉州市第一醫院),李宇(青島大學附屬醫院),李震(武漢大學中南醫院),林建賢(福建醫科大學附屬協和醫院),劉寶胤(中日友好醫院),劉殿剛(首都醫科大學宣武醫院),劉海勇(滄州市人民醫院),劉寒松(鄭州大學附屬鄭州中心醫院),劉少壯(山東大學齊魯醫院),劉雁軍(成都市第三人民醫院),劉玉(慶陽市第二人民醫院),盧明東(溫州醫科大學附屬第二醫院),羅鵬飛(張家界市中醫醫院),梅祎軍(麗水市人民醫院),孟化(中日友好醫院),任亦星(川北醫學院附屬醫院),上官昌盛(荊門市第二人民醫院),尚大可(中國航天科工集團七三一醫院),蘇英鋒(山東大學齊魯醫院德州醫院),孫龍昊(天津醫科大學總醫院),孫培鳴(戰略支援部隊特色醫學中心),孫少川(山東第一醫科大學附屬中心醫院),孫喜太(南京鼓樓醫院),唐德濤(貴州中醫藥大學第一附屬醫院),汪天時(山東大學第二醫院),汪泳(南方醫科大學深圳醫院),王闖(海南省中醫院),王桂琦(河北醫科大學第一醫院),王軍(唐山市工人醫院),王俊江(廣東省人民醫院),王曉鵬(甘肅省人民醫院),王新建(威海市中心醫院),王永強(內蒙古自治區人民醫院),吳邊(云南省第一人民醫院),吳倉輝(邢臺市第九醫院),吳建林(淄博市中心醫院),吳立勝(中國科學技術大學附屬第一醫院),吳良平(廣州中醫藥大學金沙洲醫院),吳旭東(東營市人民醫院),夏念信(中國人民解放軍總醫院第六醫學中心),夏澤鋒(華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院),謝銘(遵義醫科大學附屬醫院),徐東升(哈爾濱市第一醫院),徐勝(廣西壯族自治區人民醫院),嚴志龍(寧波大學附屬第一醫院),楊國山(清華大學第一附屬醫院),楊景哥(暨南大學附屬第一醫院),楊威(西安交通大學第一附屬醫院),楊雁靈(西京醫院),姚立彬(徐州醫科大學附屬醫院),于衛華(浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院),俞永濤(寧夏醫科大學總醫院),虞偉明(寧波市醫療中心李惠利醫院),張朝軍(解放軍總醫院),張建松(許昌市中心醫院),張健(浙江大學醫學院附屬第一醫院),張樂(北京市海淀醫院),趙宏志(天津市南開醫院),趙金(內蒙古包鋼醫院),鄭朝輝(福建醫科大學附屬協和醫院),鄭春寧(山東第一醫科大學附屬省立醫院),鐘朝輝(北京大學人民醫院),仲明惟(山東第一醫科大學第一附屬醫院),周彪(中日友好醫院),周曉俊(蘇州大學附屬第一醫院),朱紹輝(新鄉醫學院第一附屬醫院),莊建彬(天津市第三中心醫院)

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。

近年來,肥胖癥已成為嚴重的全球公共衛生問題[1],且與多種代謝疾病的發生有著密切的關系[2-9]。中國已成為肥胖癥患者最多的國家[10]。肥胖癥的機制十分復雜[11-12],傳統的非手術方法治療效果差。減重代謝手術是公認有效且療效持久的治療肥胖癥及 2 型糖尿病等相關代謝類疾病的方法[13-16]。1954 年,世界上首例減重代謝手術即空腸曠置術成功完成[17],但因術后營養不良發生率高,該術式很快被放棄[18]。1966 年,首例 Roux-en-Y 胃旁路術成功完成,并被證實是一種安全有效的手術方式[19-20]。1999 年,首例腹腔鏡胃袖狀切除術(laparoscopic sleeve gastrectomy, LSG)成功完成,并被證實是一種簡單、有效、安全的手術方式[21-22]。2013 年,美國代謝和減重外科協會認可 LSG 為一種獨立的手術方式[23],《中國肥胖及 2 型糖尿病外科治療指南(2019 版)》[24]將 LSG 作為推薦的手術方式。LSG 現已成為最主流的減重代謝手術方式[25]。傳統的 LSG 多采用五孔法[26],這種方法操作復雜且美觀效果差。《腹腔鏡袖狀胃切除術操作指南(2018 版)》[27]詳細描述了三孔法 LSG。中國人體健康科技促進會肥胖糖尿病主動健康專業委員會相關專家共同對三孔法的布局進行了改良,在保證安全及美觀的前提下,形成了對稱三孔法 LSG[21, 28-31],并對手術操作進行規范化和標準化,為該領域的臨床醫生提供詳細的手術操作步驟。

1 對稱三孔法 LSG 的適應證與禁忌證

對稱三孔法 LSG 的適應證與禁忌證同《中國肥胖及 2 型糖尿病外科治療指南(2019 版)》[24]胃袖狀切除手術的適應證與禁忌證。

2 對稱三孔法 LSG 的手術操作步驟

2.1 體位布局及 trocar(穿刺器)位置選擇

2.1.1 體位布局

患者取并腿仰臥位,主刀醫生站于患者右側,扶鏡手站于患者左側,器械護士站于患者右下肢外側,監視器置于患者頭部左側。若有 2 臺監視器,則分別置于患者頭部的左右側,供主刀醫生及扶鏡手使用。術中患者取頭高 15~30°、左高 10~15°體位(圖1)。

圖1

對稱三孔法腹腔鏡胃袖狀切除術的體位布局

圖1

對稱三孔法腹腔鏡胃袖狀切除術的體位布局

2.1.2 trocar 位置選擇

將 12 mm 主操作孔置于患者臍上,5 mm 副操作孔置于右鎖骨中線距劍突 15~18 cm 處,10 mm 觀察孔置于左鎖骨中線距劍突 15~18 cm 處,5 mm 副操作孔及 10 mm 觀察孔以患者中線為界左右對稱(圖2)。若應用超細腹腔鏡鏡頭,則左側觀察孔也可以應用 5 mm trocar。

圖2

對稱三孔法腹腔鏡胃袖狀切除術的 trocar 位置選擇

圖2

對稱三孔法腹腔鏡胃袖狀切除術的 trocar 位置選擇

2.2 建立氣腹、置入 trocar

于臍環內側上部縱行切開皮膚,以巾鉗抓持前鞘,置入氣腹針,氣腹壓 12~15 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)。氣腹建立成功后,置入 12 mm trocar 暫作為觀察孔。亦可切開皮膚逐層進入腹腔,直視下穿刺置入 trocar。監視下分別于左、右鎖骨中線距劍突 15~18 cm 處置入 5 mm trocar 及 10 mm trocar 作為副操作孔及觀察孔,將鏡頭由左側 10 mm 觀察孔進入腹腔。

操作難點及對策:① 肥胖患者多數皮下脂肪層較厚,若常規抓持皮膚建立氣腹,則可能出現皮下隧道及皮下組織分層,導致氣腹建立困難。可選擇巾鉗抓持皮下組織或前鞘,縮短氣腹針及 trocar 進入腹腔距離,但需注意抓持過程中勿損傷內臟器官。左右兩側切口沿皮紋做橫切口,盡量隱藏在皮膚褶皺處。② 建議術前行 CT 檢查或體格檢查評估患者腹壁厚度,提前準備加長版 trocar 備用。

2.3 探查腹腔、懸吊肝臟

探查腹腔有無異常病變(圖3a),進一步探查脾臟與大網膜之間是否存在“罪惡韌帶”,若有則先予以打開,防止術中牽拉撕裂脾臟引起出血。利用可曲式帶針荷包線及 4 cm 剪裁輸液器管路制作肝臟懸吊系統,于肝臟左葉外側進針進行懸吊,將胃底及賁門充分暴露[32](圖3b~3d)。

圖3

對稱三孔法腹腔鏡胃袖狀切除術中腹腔探查和肝臟懸吊

圖3

對稱三孔法腹腔鏡胃袖狀切除術中腹腔探查和肝臟懸吊

a. 探查腹腔;b~d. 懸吊肝臟

操作難點及對策:① 肝臟穿刺點應位于左肝外葉邊緣 1~2 cm 處,此處沒有大的 Glisson 系統[31],可以較安全地穿刺肝臟,一般需要懸吊 2 針。肝臟懸吊系統于劍突附近垂直于腹壁出針。② 肝臟懸吊方法也可選擇:首先用可曲式帶針荷包線經上腹部劍突下約 1 cm 穿透腹壁全層進入腹腔,部分線尾留置腹腔外備用;然后應用可吸收血管夾將線中部固定于右側膈肌腳上緣,針線繞過肝圓韌帶,而后在腹腔內沿右上腹部肋緣下約 1 cm 的位置將其穿出腹腔,在腹壁外側拉緊穿刺針的線頭和留下的線尾,并緊固在腹壁上。這樣,懸吊線會形成一個倒置的三角形,進而將肝左葉懸吊起來。或者,也可使用術者熟悉的其他方式懸吊肝臟。

2.4 充分暴露、分離網膜

將 1~2 個帶顯影線紗布平鋪于大網膜,利用摩擦力帶動大網膜,將大網膜牽拉并固定于左側側腹壁,充分暴露胃大彎側[21](圖4a、4b)。經口置入 32~40 Fr 支撐胃管至胃內,吸凈胃內容物,展平胃壁。在胃角對側大彎側血管弓內打開胃結腸韌帶(圖4c、4d)。

圖4

對稱三孔法腹腔鏡胃袖狀切除術中充分暴露、分離網膜

圖4

對稱三孔法腹腔鏡胃袖狀切除術中充分暴露、分離網膜

a、b. 紗布暴露術野;c、d. 打開胃結腸韌帶

操作難點及對策:① 進行對稱三孔法 LSG 手術操作時,無第一助手幫助暴露視野,因此利用紗布牽拉網膜暴露手術區域尤為重要。在暴露過程中,要充分利用紗布的摩擦力,牽拉紗布帶動網膜,術中可多次調整牽拉角度。② 支撐胃管在手術過程中不僅可起到胃袖狀切除的引導作用,也可利用其進行胃內減壓,可使術中視野暴露更充分。支撐胃管可遵循“三進三退”原則:一進一退即打開胃結腸韌帶前,首次進行胃內減壓,減壓后將支撐胃管退入食管內;二進二退即在游離至胃底時,下消化道液體及氣體可能回流入胃內影響暴露,此時再次置入支撐胃管進行第 2 次減壓,減壓后再次將支撐胃管退入食管內;三進三退即行胃袖狀切除前置入支撐胃管,胃切緣縫合結束后退出支撐胃管。③ 胃角對側胃結腸韌帶較薄,解剖層次清晰,且血管弓結構明顯,在此處更易打開胃結腸韌帶進入小網膜囊,并減小誤傷血管弓的風險。

2.5 游離胃底、顯露幽門

將胃壁向右上方挑起,自胃角對側為起始點,貼近胃壁向胃底方向游離胃結腸韌帶,過程中打開胃后壁與胰腺的粘連帶,凝閉胃短血管,充分游離胃底,顯露 His 角(圖5a)。顯露并確定幽門環位置,貼近胃壁向幽門方向游離胃結腸韌帶,注意分離胃胰韌帶,至距離幽門 2~6 cm(圖5b)。

圖5

對稱三孔法腹腔鏡胃袖狀切除術中游離胃底、顯露幽門

圖5

對稱三孔法腹腔鏡胃袖狀切除術中游離胃底、顯露幽門

a. 充分游離胃底;b. 游離至距離幽門 2~6 cm;c. 支撐胃管行胃內減壓;d. 逆著書寫漢字“人”游離胃脾韌帶及胃膈韌帶

操作難點及對策:① 胃后壁與胰腺的粘連帶與胃胰韌帶的存在常常導致術野無法暴露,應充分游離,將胃體完全挑起。② 游離至接近胃底與脾臟的粘連處時,可能有胃后血管及左膈下血管的分支走行,注意輕柔牽拉,勿傷及血管及脾臟。術野暴露不清時,可再次調整紗布牽拉網膜的角度,并再次置入支撐胃管行胃內減壓(圖5c)。③ 游離胃大彎至胃脾韌帶最短處時,暫停游離,牽拉胃底后壁,顯露胃后血管及胃胰皺襞,緊貼胃壁離斷胃后血管,逆行向上游離胃胰皺襞并離斷胃脾韌帶及胃膈韌帶(游離順序為逆著書寫漢字“人”)。顯露左側膈肌腳及 His 角(圖5d),保留胃食管結合部脂肪墊。

2.6 胃袖狀切除、加固縫合

置入 32~40 Fr 支撐胃管,貼近小彎側,通過幽門至十二指腸球部或胃竇部作為胃袖狀切除的指引標志,展平胃體。通常選取距離幽門 2~6 cm 處作為切割起點[24](圖6a),貼近支撐胃管,松緊適中,連續向胃底方向切割。切割過程中不斷調整切割閉合器釘倉方向并展平胃體。距離 His 角 0.5~1 cm 離斷胃底[24](圖6b)。3-0 可吸收螺旋倒刺線自胃底至幽門方向加固縫合胃切緣[33](圖6c)。縫合結束,由麻醉師或外科醫生間斷吸引的同時撤出支撐胃管(圖6d),并觀察胃管中是否有血液,可及時發現胃黏膜出血。

圖6

對稱三孔法腹腔鏡胃袖狀切除術中胃袖狀切除、加固縫合

圖6

對稱三孔法腹腔鏡胃袖狀切除術中胃袖狀切除、加固縫合

a. 距離幽門 2~6 cm 處作為切割起點;b. 距離 His 角 0.5~1 cm 離斷胃底;c. 加固縫合胃切緣;d. 撤出支撐胃管

操作難點及對策:① 對于釘倉的選擇,由于胃竇至胃底間胃壁的厚薄不同,建議根據術中探查情況應用不同成釘高度的釘倉進行切割閉合。通常在自切割起始點到胃角切跡,建議使用不低于綠釘(2 mm)高度的釘倉;而在胃角切跡到 His 角的部分,推薦使用不低于藍釘(1.5 mm)高度的釘倉[34]。② 切割時應貼近支撐胃管,即在保持無張力狀態下靠近胃管,松緊適中。③ 切除時應保持胃前后壁均勻側向牽引,避免胃后壁旋轉而造成狹窄及扭轉的發生。④ 術后胃狹窄最易發生于胃角處,切割時要注意適當遠離胃角,預防狹窄。⑤ 對于胃切緣加固縫合方法,建議自距離胃底斷端 1~2 cm 處向胃底方向進行全層縫合,胃底斷端進行包埋縫合后,向胃竇方向將整體切緣進行漿肌層包埋縫合。但要注意縫合過程中,需要保持支撐胃管留于原位,盡量避免術后狹窄或扭轉的發生。

2.7 取出標本、關閉切口

經臍上 12 mm 切口取出胃標本(圖7a、7b),并取出吊肝裝置。腹腔鏡監視下應用縫合鉗或筋膜縫合器關閉臍上 12 mm 切口(圖7c、7d),防止切口疝發生。關閉 12 mm 切口時,引出縫線后暫不打結,再次置入 12 mm trocar,直視下退出其他 trocar,觀察無出血后,再次應用縫合鉗或筋膜縫合器關閉 10 mm 切口,排盡腹腔內氣體,縫合穿刺切口,結束手術。

圖7

對稱三孔法腹腔鏡胃袖狀切除術中取出標本、關閉切口

圖7

對稱三孔法腹腔鏡胃袖狀切除術中取出標本、關閉切口

a、b. 取出胃標本;c、d. 關閉主操作孔

操作難點及對策:① 取出標本前,于腹腔內臍下位置放置紗布條備用,用于承接取標本過程中溢出的殘血,取出標本后,蘸干臍下殘血,防止污染。若胃標本取出困難,則可應用大彎鉗或卵圓鉗擴張臍上切口,并拉拽胃標本大彎側,將標本“旋轉”出腹腔。注意取標本過程中動作要盡量輕柔,以免損壞胃標本。② 對于是否留置腹腔引流管,現仍存在爭議,建議根據術者經驗以及術中具體情況決定。

3 術后管理

對稱三孔法 LSG 的術后管理并無特殊之處,應遵循加速康復外科理念、術后綜合管理的原則,具體可參照《中國肥胖及 2 型糖尿病外科治療指南(2019 版)》[24]中的術后管理部分,《減重與代謝外科加速康復外科原則中國專家共識(2021 版)》[35]中的減重手術術后加速康復外科原則部分,以及《精準肥胖代謝外科手術中國專家共識(2022 版)》[36]中的精良術后管理部分。

4 對稱三孔法 LSG 的優勢與前景展望

對稱三孔法 LSG 的優勢在于:① 適用于不同體質量指數的患者;② 采用躺平并將雙腿并攏的姿勢,避免術中分腿等體位調整對肥胖患者的牽拉,以盡量減少對患者的損傷,利于患者的快速康復[37];③ 主刀醫生和助手分別站在患者的左右兩側,手術過程中彼此不會互相干擾;④ 對稱的腹部切口視覺上更為協調美觀;⑤ 對稱三孔法 LSG 術中無需第一助手配合,學習曲線相對更短,更易推廣,適合于新開展減重手術的醫療中心;⑥ 整體手術過程中手術視野相對平穩,若缺少有經驗的扶鏡手,也可利用機械臂輔助控制腹腔鏡鏡頭完成手術操作。

但對稱三孔法 LSG 無第一助手幫助主刀醫生暴露術野,術中若出現操作困難或出血等情況難以繼續進行手術時,可根據實際情況增加腹部 trocar[38]及助手,一切以保證手術安全為主。

基于傳統 LSG 手術,對稱三孔法 LSG 技術展現出顯著的臨床優勢。然而,應用新的技術時,確保手術的安全性是首要考慮的。盡管對稱三孔法 LSG 近幾年在國內得到了廣泛應用,但目前還沒有關于對稱三孔法 LSG 的前瞻性、多中心、大樣本、隨機對照臨床研究。制定此操作指南有助于對稱三孔法 LSG 在更多的臨床中心應用,并提升其規范性和可行性,從而使更多患者從中受益。

指南執筆:汪天時(山東大學第二醫院),周彪(中日友好醫院),董星(鄭州大學附屬鄭州中心醫院),胡揚喜(鄭州大學附屬鄭州中心醫院),丁印魯(山東大學第二醫院),孟化(中日友好醫院)

指南編寫顧問組:(按姓氏拼音排序)李威杰(敏盛綜合醫院),劉金剛(中國醫科大學附屬第四醫院),朱曬紅(中南大學湘雅三醫院)

指南編審委員會:(按姓氏拼音排序)艾克拜爾·艾力(新疆維吾爾自治區人民醫院),柴偉(滄州市中心醫院),陳磊[山東大學齊魯醫院(青島)],陳平(寧波市第二醫院),陳億(四川大學華西醫院),陳悅之(山東第一醫科大學附屬省立醫院),黨寶寶(青海大學附屬醫院),丁印魯(山東大學第二醫院),董星(鄭州大學附屬鄭州中心醫院),高磊(鄭州大學附屬鄭州中心醫院),國強(包頭醫學院附屬第一醫院),韓加剛(首都醫科大學附屬北京朝陽醫院),韓曉東(上海市第六人民醫院),韓宇(溫州醫科大學附屬第一醫院),胡揚喜(鄭州大學附屬鄭州中心醫院),華科俊(寧波大學附屬人民醫院),姜勇(北京大學第一醫院),金實(大連醫科大學附屬第一醫院),康建省(河北醫科大學第二醫院),李濤(河北醫科大學第二醫院),李曉峰(青海大學附屬醫院),李新宇(福建省泉州市第一醫院),李宇(青島大學附屬醫院),李震(武漢大學中南醫院),林建賢(福建醫科大學附屬協和醫院),劉寶胤(中日友好醫院),劉殿剛(首都醫科大學宣武醫院),劉海勇(滄州市人民醫院),劉寒松(鄭州大學附屬鄭州中心醫院),劉少壯(山東大學齊魯醫院),劉雁軍(成都市第三人民醫院),劉玉(慶陽市第二人民醫院),盧明東(溫州醫科大學附屬第二醫院),羅鵬飛(張家界市中醫醫院),梅祎軍(麗水市人民醫院),孟化(中日友好醫院),任亦星(川北醫學院附屬醫院),上官昌盛(荊門市第二人民醫院),尚大可(中國航天科工集團七三一醫院),蘇英鋒(山東大學齊魯醫院德州醫院),孫龍昊(天津醫科大學總醫院),孫培鳴(戰略支援部隊特色醫學中心),孫少川(山東第一醫科大學附屬中心醫院),孫喜太(南京鼓樓醫院),唐德濤(貴州中醫藥大學第一附屬醫院),汪天時(山東大學第二醫院),汪泳(南方醫科大學深圳醫院),王闖(海南省中醫院),王桂琦(河北醫科大學第一醫院),王軍(唐山市工人醫院),王俊江(廣東省人民醫院),王曉鵬(甘肅省人民醫院),王新建(威海市中心醫院),王永強(內蒙古自治區人民醫院),吳邊(云南省第一人民醫院),吳倉輝(邢臺市第九醫院),吳建林(淄博市中心醫院),吳立勝(中國科學技術大學附屬第一醫院),吳良平(廣州中醫藥大學金沙洲醫院),吳旭東(東營市人民醫院),夏念信(中國人民解放軍總醫院第六醫學中心),夏澤鋒(華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院),謝銘(遵義醫科大學附屬醫院),徐東升(哈爾濱市第一醫院),徐勝(廣西壯族自治區人民醫院),嚴志龍(寧波大學附屬第一醫院),楊國山(清華大學第一附屬醫院),楊景哥(暨南大學附屬第一醫院),楊威(西安交通大學第一附屬醫院),楊雁靈(西京醫院),姚立彬(徐州醫科大學附屬醫院),于衛華(浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院),俞永濤(寧夏醫科大學總醫院),虞偉明(寧波市醫療中心李惠利醫院),張朝軍(解放軍總醫院),張建松(許昌市中心醫院),張健(浙江大學醫學院附屬第一醫院),張樂(北京市海淀醫院),趙宏志(天津市南開醫院),趙金(內蒙古包鋼醫院),鄭朝輝(福建醫科大學附屬協和醫院),鄭春寧(山東第一醫科大學附屬省立醫院),鐘朝輝(北京大學人民醫院),仲明惟(山東第一醫科大學第一附屬醫院),周彪(中日友好醫院),周曉俊(蘇州大學附屬第一醫院),朱紹輝(新鄉醫學院第一附屬醫院),莊建彬(天津市第三中心醫院)

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。