提高抗菌藥物治療前病原學送檢率對明確病原學診斷、遏制細菌耐藥具有重要意義,也是國家醫療質量安全改進的重要目標之一。針對目前送檢率偏低的問題,成都市婦女兒童中心醫院采用焦點管理循環模式,探索性地通過現狀調查、根因分析、干預計劃擬定、對策實施、效果評估等措施,使住院患者抗菌藥物治療前病原學送檢率得到提升。該文主要闡述了上述模式,對保障住院患者合理應用抗菌藥物具有實踐意義。

引用本文: 李巧巧, 張琴, 李靜. 基于焦點管理循環模式提高住院患者抗菌藥物治療前病原學送檢率的實踐探索. 華西醫學, 2024, 39(3): 480-484. doi: 10.7507/1002-0179.202310065 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

細菌耐藥是當前世界范圍內關注的重要醫學問題,研究顯示根據病原學檢測及藥敏試驗結果有針對性地合理選用抗菌藥物,能有效避免抗菌藥物濫用,減少細菌耐藥發生風險,還可以降低患者的經濟負擔[1-2]。近10年來,為規范醫院的抗菌藥物使用,我國政府多次頒布相關重要政策文件[3]。2021年10月,國家衛生健康委醫院管理研究所發布《關于印發“提高住院患者抗菌藥物治療前病原學送檢率”專項行動指導意見的函》,對住院患者抗菌藥物治療前病原學送檢率等指標的目標值及數據一致性提供了標準[4]。因此,尋找一種有效的管理模式提高住院患者治療性使用抗菌藥物前的病原學送檢率,對規范臨床抗菌藥物的使用具有重要意義[5-6]。成都市婦女兒童中心醫院(以下簡稱“我院”)采用焦點管理循環模式(FOCUS-PDCA),提高了住院患者抗菌藥物治療前的病原學送檢率,本文將對該模式進行闡述。

1 我院焦點管理循環模式的確立

1.1 焦點管理循環模式概述

焦點管理循環模式是美國醫院組織于20世紀90年代提出的質量持續改進管理程序,為PDCA循環的進一步延伸,旨在更仔細地了解和分析程序中的環節以改進質量,其主要包括發現(find, F)、組織(organize, O)、澄清(clarify, C)、理解(understand, U)、選擇(select, S)、計劃(plan, P)、實施(do, D)、檢查(check, C)和執行(act, A)9個步驟[7-14]。

1.2 焦點管理循環模式的確立

1.2.1 發現問題

統計分析顯示我院近1年(2021年2月-2022年1月)平均病原學送檢率為38.57%,離專項行動標準(50%)尚有較大差距。

1.2.2 成立質量改進小組

2022年2月,我院醫院感染管理部(以下簡稱“院感部”)牽頭成立了以院感部、醫務部、檢驗科、信息部、護理部、重點臨床科室及醫院感染監控平臺軟件方等14人組成的持續質量改進小組,負責在全院范圍內組織開展提高病原學送檢率持續改進項目

1.2.3 明確現行流程和規范

2022年3月,院感部專職人員梳理我院病原學送檢工作流程。

1.2.4 根本原因分析

2022年3月,持續質量改進小組召開協調會議,圍繞病原學送檢工作流程及主要環節就送檢率低的問題進行根本原因分析,結果顯示:① 人員方面:A. 主動開展工作意識不強;B. 醫務人員對工作要求不清楚;C. 醫務人員對工作流程不熟悉;D. 科室人員流動性大;E. 科室負責人重視程度不夠;F. 人員培訓再教育不足。② 系統方面:A. 信息化系統獲取抗菌藥物使用目的不準確;B. 住院部無信息化系統采集標本采樣時間:C. 住院部無標本采樣信息錄入設施;D. 統計數據質量控制不到位;E. 統計檢驗項目設置不全。③ 管理方面:A. 管理體系不健全;B. 缺乏激勵考核機制;C. 缺乏數據反饋機制;D. 職能部門未落實督查。④ 文件方面:A. 缺少管理制度文件;B. 工作方案操作性欠佳;C. 工作流程不詳細。

1.2.5 制定改進流程

2022年4月上旬,我院召集臨床婦科、外科、兒內科等科室醫生、護士各1名與持續質量改進小組成員一起召開協調會議。通過頭腦風暴法,參會人員圍繞病原學送檢率低的特性要因提出解決策略并評判其可行程度,結果為可行的所有解決策略作為此次持續改進項目的改進對策,并明確策略責任分工(表1)。

1.2.6 制定計劃

① 目標值:參照國家專項行動指南的標準,將持續改進項目目標值設定為病原學送檢率≥50%。② 計劃安排:A. 2022年2月上旬,院感部專職人員分析基線情況,成立持續質量改進小組;B. 2022年2月下旬,持續質量改進小組聯合相關部門明確現有問題,開展根因分析并擬定相應干預措施;C. 2022年3月-12月,全面實施干預措施;D. 2022年12月,確認效果并總結改進。

1.2.7 實施計劃

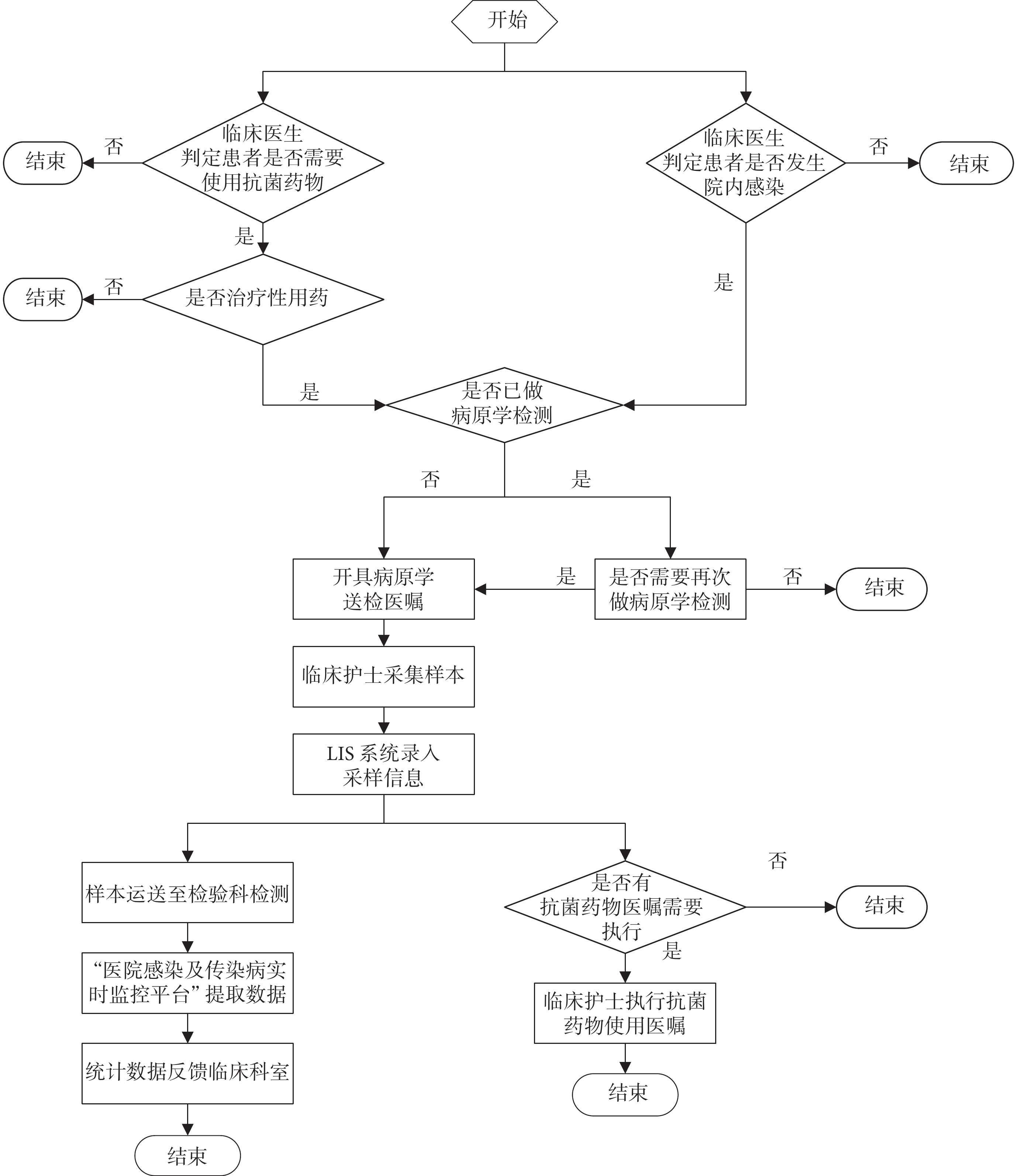

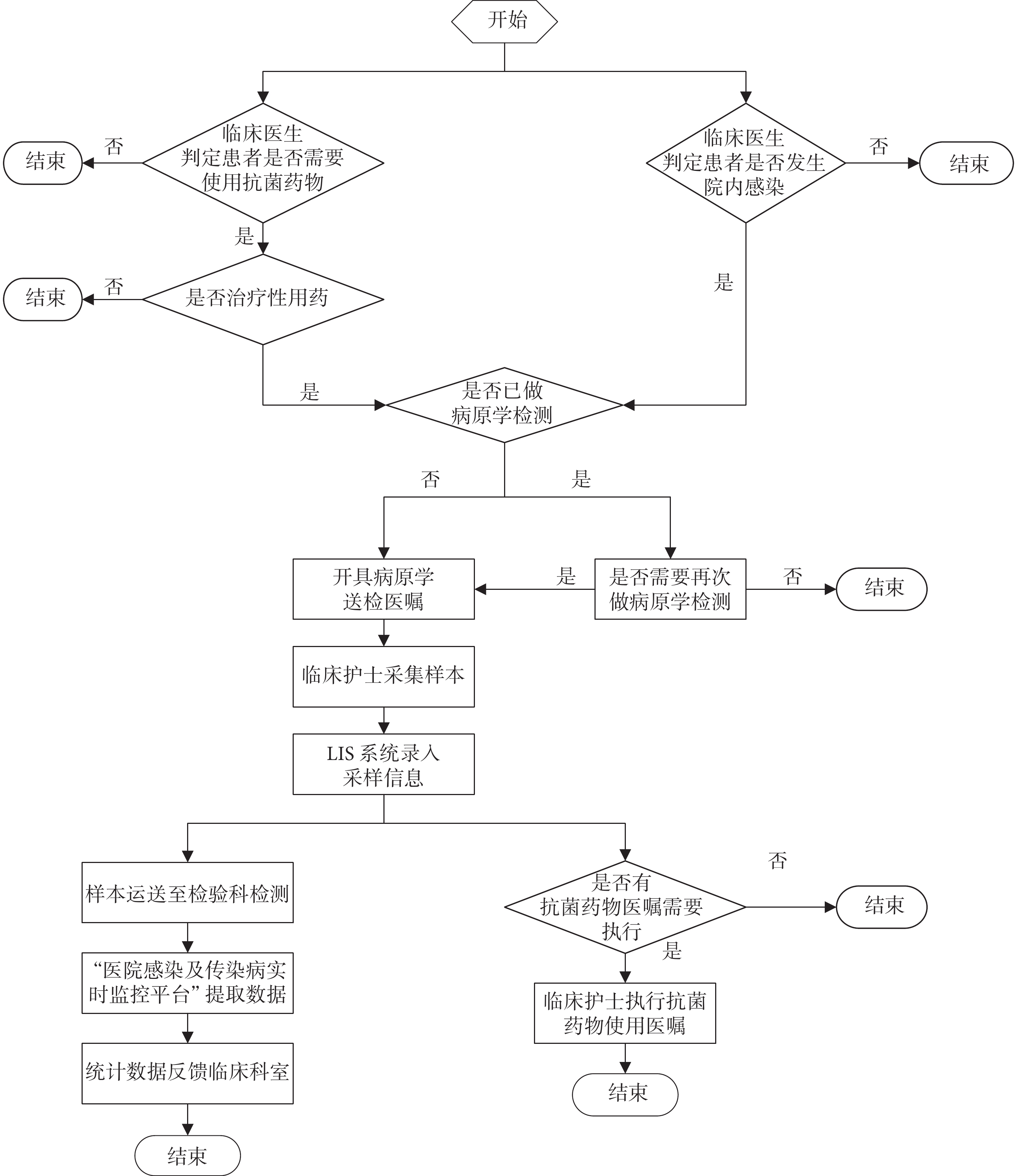

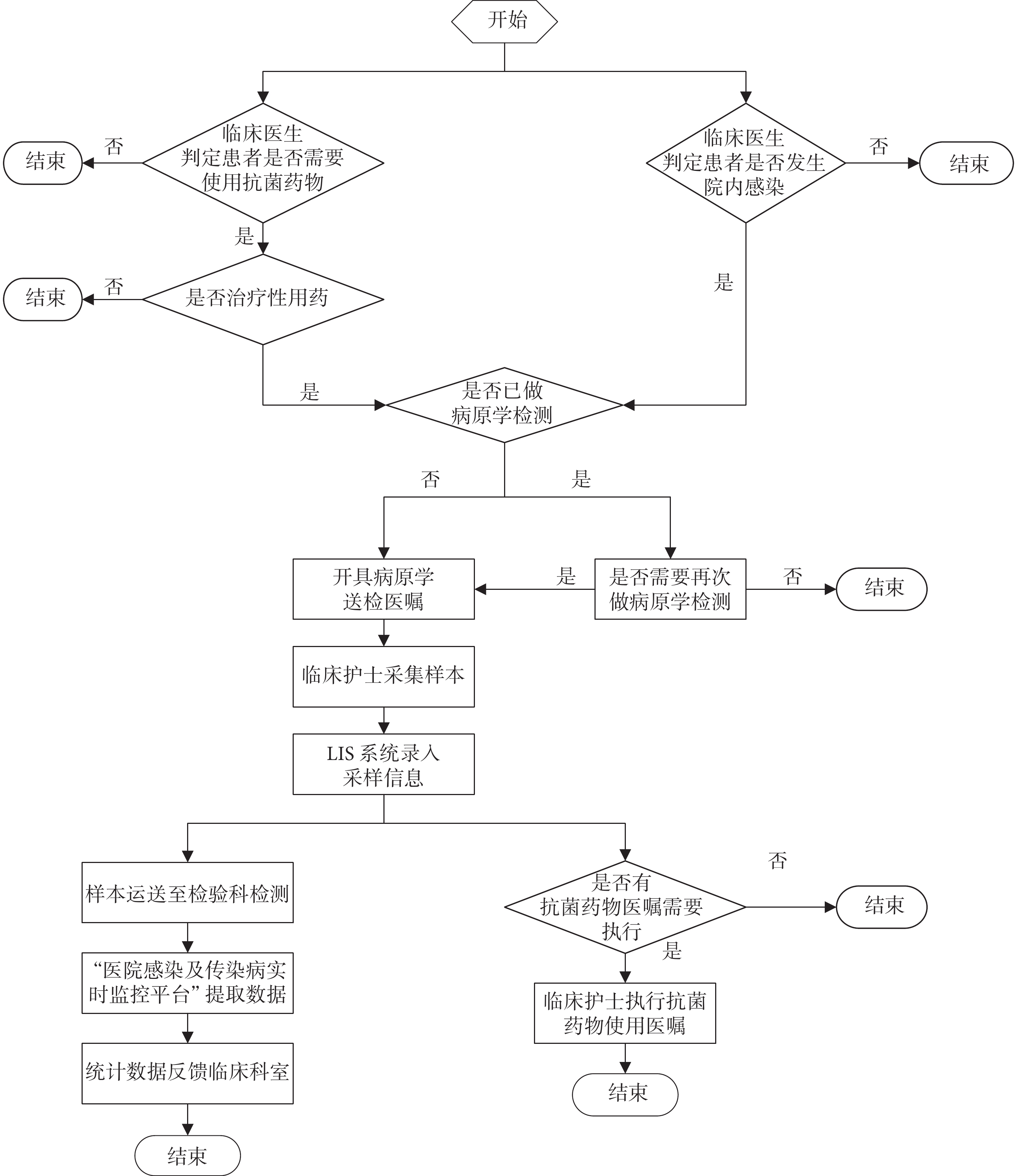

① 完善工作體系制度:A. 健全管理體系:院感部召開協調會,成立病原學送檢工作小組,討論劃分各部門職責,明確各部門職責;B. 完善工作方案:院感部專職人員通過現場調研、專家論證、文獻檢索等方法,對既有工作方案和工作流程進行更新、優化(圖1),形成“2022年住院患者抗菌藥物治療前病原學送檢專項工作方案”并在全院范圍內發布執行。

圖1

改進后的住院患者抗菌藥物治療前病原學送檢工作流程

圖1

改進后的住院患者抗菌藥物治療前病原學送檢工作流程

LIS:實驗室(檢驗科)信息系統

② 數據采集質量提升:A. 完善信息系統功能:信息科負責將醫生工作平臺抗菌藥物使用目的的彈窗內容設為必填項,不能跳過。B. 規范數據提取路徑:院感部聯合信息科、院感監測平臺工程師及實驗室(檢驗科)信息系統工程師根據“專項行動指導意見”要求逐一核對指標分子、分母數據來源,確保數據規范、準確提取;C. 推動標本采集時間電子化收集:護理部牽頭,在住院部各病區新增標本采集所需軟硬件設施,落實標本采集時間掃碼錄入全覆蓋。D. 優化數據質控機制:院感部專職人員每月抽檢50份病歷,人工對住院患者相關送檢情況與醫院感染及傳染病實時監控平臺中提取數據的一致性進行驗證。

③ 培訓與再教育:A. 開展提高病原學送檢率工作專項培訓:院感部、醫務部采取聯合開展專題講座、知識問答等方式在全院范圍內開展專題培訓,以幫助臨床醫生盡快掌握病原學送檢工作技能;B. 提高醫院管理層對病原學送檢工作重要性的認識和支持力度:結合醫院中層領導培訓、晨交班等,對院領導、臨床科室負責人重點強調醫院、科室領導層在病原學送檢工作中應盡的職責及績效考核影響;C. 開展重點科室相關培訓:對病原學送檢工作開展較差的科室開展“一對一”培訓,提高其對病原學送檢工作重要性的認識。

④ 加強督查反饋:A. 加強反饋:院感部專職人員每月將各臨床科室病原學送檢率結果,通過每月向全院發布績效考核結果,同時開通臨床各科室院感監控系統查詢權限,以便科室隨時查閱相關數據;B. 強化督查:醫務部、藥劑科將病原學送檢情況納入病例質控等工作中,常規抽查送檢情況;C. 督促整改:對在檢查中發現的不合格、不合規的科室或個人,院感部專職人員及時與科室感控小組進行溝通,分析原因并整改。

⑤ 激勵考核機制制定及實施:院感部將病原學送檢率納入醫院績效考核院感管理評分項,提交醫院績效考核辦,送檢率未達標則影響科室的績效考核結果。

1.2.8 效果檢查

專職人員每月統計匯總各科室病原學送檢率,定期將各項檢查中存在的問題進行統計、歸納,定時召開總結通報會,對于檢查考核情況進行分析、評價并及時反饋給臨床相關科室整改。

1.2.9 處理

建立長效管理體系,將修訂后的專項工作方案納入醫院標準化管理文件,將住院患者抗菌藥物治療前病原學送檢率納入醫院績效考核指標。持續質量改進小組成員根據評估結果,將尚未解決的問題納入下一循環,作為重點繼續進行質量持續改進。

2 初步成效

我院對2022年1月-3月及2023年1月-3月住院患者治療性使用抗菌藥物的情況進行統計,結果顯示采用新管理模式后,住院患者抗菌藥物治療前病原學送檢率、限制使用級抗菌藥物治療前病原學送檢率和特殊使用級抗菌藥物治療前病原學送檢率有不同程度的提高,見表2~4。

3 結語

2015年,世界衛生組織公布的“抗微生物藥物耐藥全球行動計劃”為全世界提供了減少細菌耐藥發生及擴散的綜合行動框架,其中合理使用抗菌藥物被視為遏制耐藥性的關鍵[15]。我國“遏制細菌耐藥國家行動計劃(2016-2020年)”也指出提高抗菌藥物治療前病原學送檢率對明確病原學診斷、遏制細菌耐藥和保障人民群眾健康權益具有重要意義[16]。為此,國家發布了“關于提高住院患者抗菌藥物治療前病原學送檢率”專項行動指導意見,并于2021、2022年連續2年將提高住院患者抗菌藥物治療前病原學送檢率作為“醫療質量安全十大改進目標之一”,鼓勵各級醫療機構積極開展抗菌藥物合理使用工作。但在醫院內部因涉及醫務、院感、藥劑、信息等多部門協作管理,容易出現職責不清、定位不明,以及臨床醫生在使用抗菌藥物時可能受到診斷、患者和醫療系統等不確定因素的影響,因此在醫院管理中較難有效推進[3, 17-19]。

我院將焦點管理循環模式運用于提高病原學送檢率,針對影響送檢率的相關因素,制定了詳細的干預計劃,修訂了相關制度流程,開展了專項培訓,對相關軟硬件設施進行了優化,同時督導落實,開展獎懲,不斷持續改進[8-9],并通過質量管理工具的合理應用,成功地將病原學送檢率提高到了國家專項行動改進目標(50%)以上,順利達到了既定目標,且高于國家哨點醫院信息監測系統2022年三級綜合醫院的平均水平43.23%[20]。同時,該項目的實施促進了院內多部門協作聯動,加強了院感、醫務、護理、信息等部門的合作和橫向聯動,各部門協調配合、相互支持,形成工作合力,將涉及多部門的工作任務進行了扎實有效地推進開展。此外,通過此次項目,初步建立了規范、穩定、配套的制度體系,保證了各項改進措施常態化進行。后續我院對指標的持續追蹤結果顯示,2023年4月-6月醫院病原學送檢率均維持在目標值以上,體現了現行機制下,工作成效可以有效維持。

綜上所述,焦點管理循環模式這種質量管理工具可有效提高住院患者抗菌藥物治療前病原學送檢率,值得在臨床推廣。但需注意的是,雖然改進后病原學送檢率增加明顯,但由于主要采用信息化手段抓取相關的監測數據,送檢率的提升不意味著送檢質量的提升。我院在改進過程中也發現臨床中仍然存在送檢時機不恰當、送檢標本質量不穩定[20-21]等問題。故下一階段管理的工作目標和方向將側重于病原學送檢本身的內涵質量,按照國家衛生健康委醫院管理研究所2023年《關于進一步推進“提高住院患者抗菌藥物治療前病原學送檢率”專項行動的函》要求,力爭作到精準檢驗、精準診斷、精準治療,真正實現病原學送檢的目的和意義[13-14]。同時,雖醫院整體送檢率已達到目標值,但干預后有個別科室的數值尚未達到國家要求,不同專科質控指標水平差別較大,建議其他醫療機構應根據臨床專科特點分別設置科學的改進目標[20]。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。

細菌耐藥是當前世界范圍內關注的重要醫學問題,研究顯示根據病原學檢測及藥敏試驗結果有針對性地合理選用抗菌藥物,能有效避免抗菌藥物濫用,減少細菌耐藥發生風險,還可以降低患者的經濟負擔[1-2]。近10年來,為規范醫院的抗菌藥物使用,我國政府多次頒布相關重要政策文件[3]。2021年10月,國家衛生健康委醫院管理研究所發布《關于印發“提高住院患者抗菌藥物治療前病原學送檢率”專項行動指導意見的函》,對住院患者抗菌藥物治療前病原學送檢率等指標的目標值及數據一致性提供了標準[4]。因此,尋找一種有效的管理模式提高住院患者治療性使用抗菌藥物前的病原學送檢率,對規范臨床抗菌藥物的使用具有重要意義[5-6]。成都市婦女兒童中心醫院(以下簡稱“我院”)采用焦點管理循環模式(FOCUS-PDCA),提高了住院患者抗菌藥物治療前的病原學送檢率,本文將對該模式進行闡述。

1 我院焦點管理循環模式的確立

1.1 焦點管理循環模式概述

焦點管理循環模式是美國醫院組織于20世紀90年代提出的質量持續改進管理程序,為PDCA循環的進一步延伸,旨在更仔細地了解和分析程序中的環節以改進質量,其主要包括發現(find, F)、組織(organize, O)、澄清(clarify, C)、理解(understand, U)、選擇(select, S)、計劃(plan, P)、實施(do, D)、檢查(check, C)和執行(act, A)9個步驟[7-14]。

1.2 焦點管理循環模式的確立

1.2.1 發現問題

統計分析顯示我院近1年(2021年2月-2022年1月)平均病原學送檢率為38.57%,離專項行動標準(50%)尚有較大差距。

1.2.2 成立質量改進小組

2022年2月,我院醫院感染管理部(以下簡稱“院感部”)牽頭成立了以院感部、醫務部、檢驗科、信息部、護理部、重點臨床科室及醫院感染監控平臺軟件方等14人組成的持續質量改進小組,負責在全院范圍內組織開展提高病原學送檢率持續改進項目

1.2.3 明確現行流程和規范

2022年3月,院感部專職人員梳理我院病原學送檢工作流程。

1.2.4 根本原因分析

2022年3月,持續質量改進小組召開協調會議,圍繞病原學送檢工作流程及主要環節就送檢率低的問題進行根本原因分析,結果顯示:① 人員方面:A. 主動開展工作意識不強;B. 醫務人員對工作要求不清楚;C. 醫務人員對工作流程不熟悉;D. 科室人員流動性大;E. 科室負責人重視程度不夠;F. 人員培訓再教育不足。② 系統方面:A. 信息化系統獲取抗菌藥物使用目的不準確;B. 住院部無信息化系統采集標本采樣時間:C. 住院部無標本采樣信息錄入設施;D. 統計數據質量控制不到位;E. 統計檢驗項目設置不全。③ 管理方面:A. 管理體系不健全;B. 缺乏激勵考核機制;C. 缺乏數據反饋機制;D. 職能部門未落實督查。④ 文件方面:A. 缺少管理制度文件;B. 工作方案操作性欠佳;C. 工作流程不詳細。

1.2.5 制定改進流程

2022年4月上旬,我院召集臨床婦科、外科、兒內科等科室醫生、護士各1名與持續質量改進小組成員一起召開協調會議。通過頭腦風暴法,參會人員圍繞病原學送檢率低的特性要因提出解決策略并評判其可行程度,結果為可行的所有解決策略作為此次持續改進項目的改進對策,并明確策略責任分工(表1)。

1.2.6 制定計劃

① 目標值:參照國家專項行動指南的標準,將持續改進項目目標值設定為病原學送檢率≥50%。② 計劃安排:A. 2022年2月上旬,院感部專職人員分析基線情況,成立持續質量改進小組;B. 2022年2月下旬,持續質量改進小組聯合相關部門明確現有問題,開展根因分析并擬定相應干預措施;C. 2022年3月-12月,全面實施干預措施;D. 2022年12月,確認效果并總結改進。

1.2.7 實施計劃

① 完善工作體系制度:A. 健全管理體系:院感部召開協調會,成立病原學送檢工作小組,討論劃分各部門職責,明確各部門職責;B. 完善工作方案:院感部專職人員通過現場調研、專家論證、文獻檢索等方法,對既有工作方案和工作流程進行更新、優化(圖1),形成“2022年住院患者抗菌藥物治療前病原學送檢專項工作方案”并在全院范圍內發布執行。

圖1

改進后的住院患者抗菌藥物治療前病原學送檢工作流程

圖1

改進后的住院患者抗菌藥物治療前病原學送檢工作流程

LIS:實驗室(檢驗科)信息系統

② 數據采集質量提升:A. 完善信息系統功能:信息科負責將醫生工作平臺抗菌藥物使用目的的彈窗內容設為必填項,不能跳過。B. 規范數據提取路徑:院感部聯合信息科、院感監測平臺工程師及實驗室(檢驗科)信息系統工程師根據“專項行動指導意見”要求逐一核對指標分子、分母數據來源,確保數據規范、準確提取;C. 推動標本采集時間電子化收集:護理部牽頭,在住院部各病區新增標本采集所需軟硬件設施,落實標本采集時間掃碼錄入全覆蓋。D. 優化數據質控機制:院感部專職人員每月抽檢50份病歷,人工對住院患者相關送檢情況與醫院感染及傳染病實時監控平臺中提取數據的一致性進行驗證。

③ 培訓與再教育:A. 開展提高病原學送檢率工作專項培訓:院感部、醫務部采取聯合開展專題講座、知識問答等方式在全院范圍內開展專題培訓,以幫助臨床醫生盡快掌握病原學送檢工作技能;B. 提高醫院管理層對病原學送檢工作重要性的認識和支持力度:結合醫院中層領導培訓、晨交班等,對院領導、臨床科室負責人重點強調醫院、科室領導層在病原學送檢工作中應盡的職責及績效考核影響;C. 開展重點科室相關培訓:對病原學送檢工作開展較差的科室開展“一對一”培訓,提高其對病原學送檢工作重要性的認識。

④ 加強督查反饋:A. 加強反饋:院感部專職人員每月將各臨床科室病原學送檢率結果,通過每月向全院發布績效考核結果,同時開通臨床各科室院感監控系統查詢權限,以便科室隨時查閱相關數據;B. 強化督查:醫務部、藥劑科將病原學送檢情況納入病例質控等工作中,常規抽查送檢情況;C. 督促整改:對在檢查中發現的不合格、不合規的科室或個人,院感部專職人員及時與科室感控小組進行溝通,分析原因并整改。

⑤ 激勵考核機制制定及實施:院感部將病原學送檢率納入醫院績效考核院感管理評分項,提交醫院績效考核辦,送檢率未達標則影響科室的績效考核結果。

1.2.8 效果檢查

專職人員每月統計匯總各科室病原學送檢率,定期將各項檢查中存在的問題進行統計、歸納,定時召開總結通報會,對于檢查考核情況進行分析、評價并及時反饋給臨床相關科室整改。

1.2.9 處理

建立長效管理體系,將修訂后的專項工作方案納入醫院標準化管理文件,將住院患者抗菌藥物治療前病原學送檢率納入醫院績效考核指標。持續質量改進小組成員根據評估結果,將尚未解決的問題納入下一循環,作為重點繼續進行質量持續改進。

2 初步成效

我院對2022年1月-3月及2023年1月-3月住院患者治療性使用抗菌藥物的情況進行統計,結果顯示采用新管理模式后,住院患者抗菌藥物治療前病原學送檢率、限制使用級抗菌藥物治療前病原學送檢率和特殊使用級抗菌藥物治療前病原學送檢率有不同程度的提高,見表2~4。

3 結語

2015年,世界衛生組織公布的“抗微生物藥物耐藥全球行動計劃”為全世界提供了減少細菌耐藥發生及擴散的綜合行動框架,其中合理使用抗菌藥物被視為遏制耐藥性的關鍵[15]。我國“遏制細菌耐藥國家行動計劃(2016-2020年)”也指出提高抗菌藥物治療前病原學送檢率對明確病原學診斷、遏制細菌耐藥和保障人民群眾健康權益具有重要意義[16]。為此,國家發布了“關于提高住院患者抗菌藥物治療前病原學送檢率”專項行動指導意見,并于2021、2022年連續2年將提高住院患者抗菌藥物治療前病原學送檢率作為“醫療質量安全十大改進目標之一”,鼓勵各級醫療機構積極開展抗菌藥物合理使用工作。但在醫院內部因涉及醫務、院感、藥劑、信息等多部門協作管理,容易出現職責不清、定位不明,以及臨床醫生在使用抗菌藥物時可能受到診斷、患者和醫療系統等不確定因素的影響,因此在醫院管理中較難有效推進[3, 17-19]。

我院將焦點管理循環模式運用于提高病原學送檢率,針對影響送檢率的相關因素,制定了詳細的干預計劃,修訂了相關制度流程,開展了專項培訓,對相關軟硬件設施進行了優化,同時督導落實,開展獎懲,不斷持續改進[8-9],并通過質量管理工具的合理應用,成功地將病原學送檢率提高到了國家專項行動改進目標(50%)以上,順利達到了既定目標,且高于國家哨點醫院信息監測系統2022年三級綜合醫院的平均水平43.23%[20]。同時,該項目的實施促進了院內多部門協作聯動,加強了院感、醫務、護理、信息等部門的合作和橫向聯動,各部門協調配合、相互支持,形成工作合力,將涉及多部門的工作任務進行了扎實有效地推進開展。此外,通過此次項目,初步建立了規范、穩定、配套的制度體系,保證了各項改進措施常態化進行。后續我院對指標的持續追蹤結果顯示,2023年4月-6月醫院病原學送檢率均維持在目標值以上,體現了現行機制下,工作成效可以有效維持。

綜上所述,焦點管理循環模式這種質量管理工具可有效提高住院患者抗菌藥物治療前病原學送檢率,值得在臨床推廣。但需注意的是,雖然改進后病原學送檢率增加明顯,但由于主要采用信息化手段抓取相關的監測數據,送檢率的提升不意味著送檢質量的提升。我院在改進過程中也發現臨床中仍然存在送檢時機不恰當、送檢標本質量不穩定[20-21]等問題。故下一階段管理的工作目標和方向將側重于病原學送檢本身的內涵質量,按照國家衛生健康委醫院管理研究所2023年《關于進一步推進“提高住院患者抗菌藥物治療前病原學送檢率”專項行動的函》要求,力爭作到精準檢驗、精準診斷、精準治療,真正實現病原學送檢的目的和意義[13-14]。同時,雖醫院整體送檢率已達到目標值,但干預后有個別科室的數值尚未達到國家要求,不同專科質控指標水平差別較大,建議其他醫療機構應根據臨床專科特點分別設置科學的改進目標[20]。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。