引用本文: 李芊蔚, 陳波, 尹耕, 謝其冰. 高甘油三酯血癥和抗黑色素瘤分化相關基因 5 抗體陽性皮肌炎相關間質性肺疾病的預后相關性研究. 華西醫學, 2024, 39(4): 541-545. doi: 10.7507/1002-0179.202310288 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

皮肌炎(dermatomyositis, DM)屬于自身免疫性疾病,主要累及皮膚和肌肉組織,典型表現為近端肌肉無力和典型的皮疹[1]。間質性肺疾病(interstitial lung disease, ILD)是 DM 常見合并癥之一,其出現與患者的死亡風險增加密切相關[2]。抗黑色素瘤分化相關基因 5(melanoma differentiation associated gene 5, MDA5)抗體陽性 DM 的發病高度集中于東亞地區[3]。在成年患者中,抗 MDA5 抗體陽性 DM 呈現出特有的臨床特征,包括皮膚和口腔潰瘍、Gottron 丘疹、脫發、關節炎等[4]。特別值得注意的是,抗 MDA5 抗體陽性 DM 所伴發的 ILD 通常表現出急速進展的臨床病程。抗 MDA5 抗體陽性 DM 屬于難治性疾病,尤其在合并快速進展型肺間質纖維化(rapidly progressive pulmonary interstitial fibrosis, RPILD)情況下,患者死亡率極高,可達 50%~70%[5-6]。目前,抗 MDA5 抗體陽性 DM 所導致的 RPILD 的發病機制尚不清楚。由于并不是所有抗 MDA5 抗體陽性 DM 患者都會發展為 RPILD,因此通過血液生物標志物盡早識別死亡高風險的患者就顯得尤為重要。甘油三酯(triglyceride, TG)是血脂檢查中的一項重要內容,也是心血管疾病的危險因素。目前研究發現特發性肺纖維化患者血清中 TG 水平上調[7]。此外,DM 患者通常伴有異常脂蛋白血癥,其中 TG 升高,脂質譜的改變可能部分歸因于體內的炎癥反應[8]。目前,關于 ILD 和 TG 關系的研究較少。鑒于 ILD 在抗 MDA5 抗體陽性 DM 患者中的普遍性及其對預后的重大影響,本研究旨在深入探討抗 MDA5 抗體陽性 DM 相關 ILD 患者的長期生存狀況及其影響因素;并通過收集一系列抗 MDA5 抗體陽性 DM 相關 ILD 患者的臨床數據,探討 TG 與抗 MDA5 抗體陽性 DM 相關 ILD 患者的預后之間的相關性。此關聯性的明確有望為識別影響預后的潛在危險因素,以及為制定更有效的治療策略以改善該患者群體的預后,提供關鍵的臨床依據。

1 對象與方法

1.1 研究對象

回顧性連續納入 2017 年 2 月—2021 年 7 月在四川大學華西醫院風濕免疫科和呼吸與危重癥學科初診的抗 MDA5 抗體陽性 DM 相關 ILD 患者。納入標準:① 依據 2017 年歐洲風濕病聯盟/美國風濕病學會分類標準,確診患有 DM,并且實驗室檢測顯示患者抗 MDA5 抗體陽性;② 年齡≥18 歲;③ ILD 的診斷參考2013年歐洲呼吸學會/美國胸科學會分類標準。排除標準:① 伴有惡性腫瘤;② 伴有嚴重肺部感染;③ 合并其他彌漫性結締組織病的重疊綜合征;④ 妊娠期或哺乳期女性。本研究已通過四川大學華西醫院生物醫學倫理委員會審批(2019 年審 246 號)。

1.2 研究方法

1.2.1 分組

① 根據生存和死亡狀態,將患者分為生存組和死亡組。② 根據入院時 TG 水平將 TG≥1.65 mmol/L 定義為 TG 高水平,TG<1.65 mmol/L 定義為 TG 低水平,將患者分為 TG 高水平組和 TG 低水平組。

1.2.2 資料收集

收集患者的人口學數據[性別、年齡、慢性病、生活方式信息(吸煙情況)和體征(皮疹、Gottron 征)]和實驗室指標[抗 MDA5 抗體水平、TG、中性粒細胞絕對值、淋巴細胞絕對值、白蛋白、乳酸脫氫酶(lactate dehydrogenase, LDH)、肌酐]。

1.2.3 隨訪

每 6 個月隨訪 1 次,采取追蹤門診記錄及電話隨訪患者生存情況的方式,如患者死亡則記錄患者死亡時間。本研究隨訪截止日期為 2021 年 9 月 1 日。

1.3 統計學方法

采用 SPSS 26.0 和 R 4.1.2 軟件進行數據分析和圖表繪制。采用 Kolmogorov-Smirnov 檢驗對計量資料進行正態分布檢驗,如符合正態分布采用均數±標準差表示,組間采用獨立樣本 t 檢驗;若不符合正態分布采用中位數(下四分位數,上四分位數)表示,組間比較采用 Mann-Whitney U 檢驗。計數資料采用例數和百分比表示,組間比較采用χ2 檢驗或確切概率法。為探究引發抗 MDA5 抗體陽性 DM 相關 ILD 患者死亡的危險因素,因此采用 Cox 比例風險回歸分析;將死亡情況作為因變量(0 表示存活,1 表示死亡);并將臨床上常見、已在既往經驗中的潛在死亡相關危險因素和基線資料中 P<0.10 的變量引入 Cox 回歸模型進行多因素分析,采用逐步后退法篩選死亡預測因素。運用 Kaplan-Meier 法制作生存曲線。雙側檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 患者基本特征

共納入抗 MDA5 抗體陽性 DM 相關 ILD 患者 204 例。其中,男性 69 例,女性 135 例;年齡 30~81 歲,平均(49.5±11.8)歲;死亡 53 例,存活 151 例;RPILD 57 例。不同結局患者的基本特征比較見表1。可見,與生存組相比,死亡組中淋巴細胞計數更低(P<0.05),中性粒細胞計數、出現呼吸困難比例、TG≥1.65 mmol/L 比例、LDH≥321 U/L 比例、白蛋白<30 g/L 比例、RPILD 比例、年齡均較高(P<0.05);其余指標兩組比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。

2.2 患者預后影響因素分析

將年齡、性別、吸煙、心力衰竭、糖尿病、脂肪肝、高血壓、呼吸困難、Gottron 征、淋巴細胞計數、白細胞計數、中性粒細胞計數、白蛋白、LDH、RPILD、TG 納入多因素 Cox 回歸分析。其中,計數資料變量賦值見表2,計量資料以連續性數值輸入。各變量均無明顯多重共線性(容差均>0.1,膨脹因子均<10)。Cox 多因素回歸分析結果(表3)顯示,年齡、合并呼吸困難、TG≥1.65 mmol/L、白蛋白<30 g/L、LDH≥321 U/L、合并 RPILD 是抗 MDA5 抗體陽性 DM 相關 ILD 患者死亡獨立危險因素。

2.3 TG 水平對抗 MDA5 抗體陽性 DM 相關 ILD 患者預后的影響

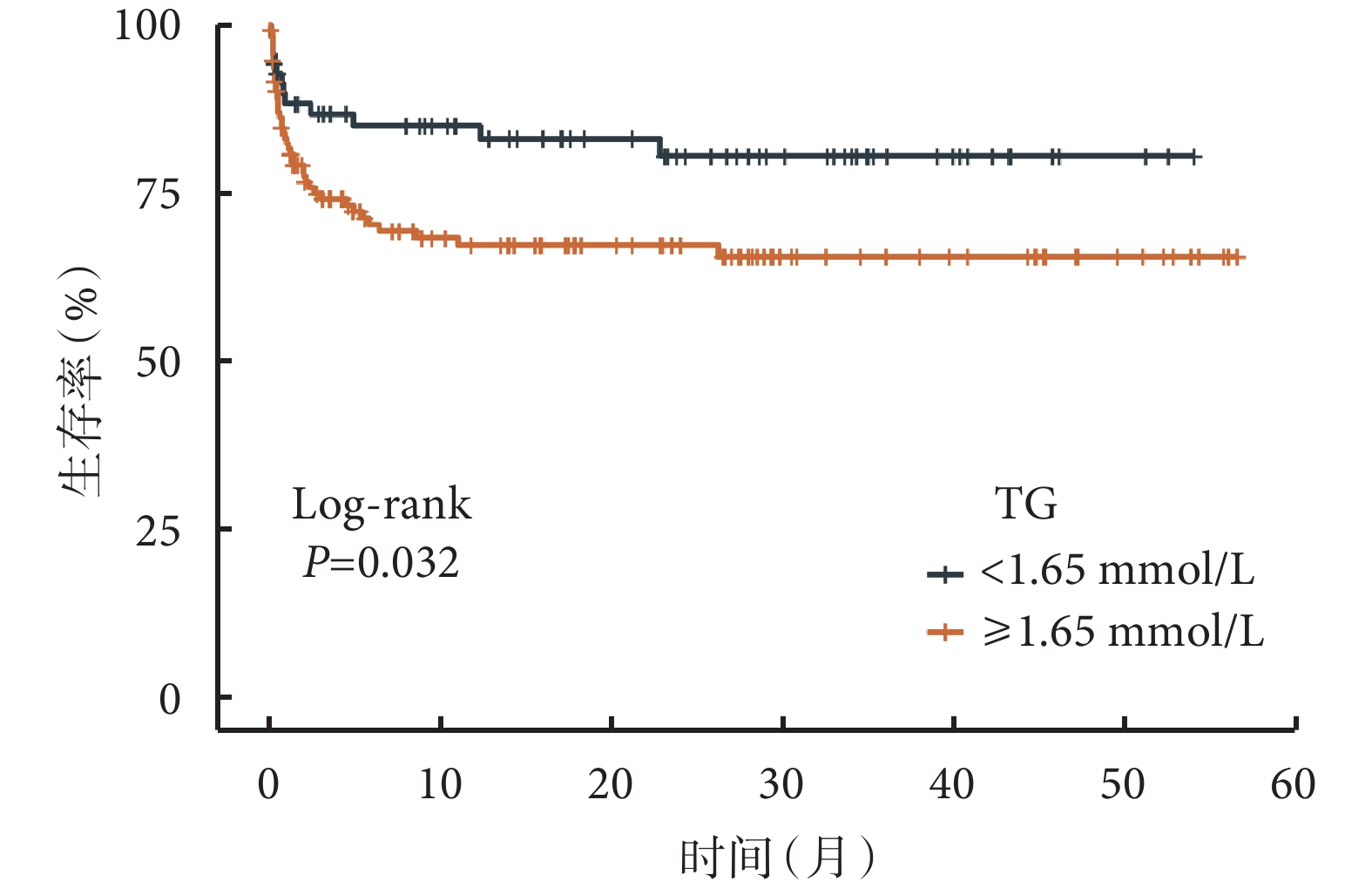

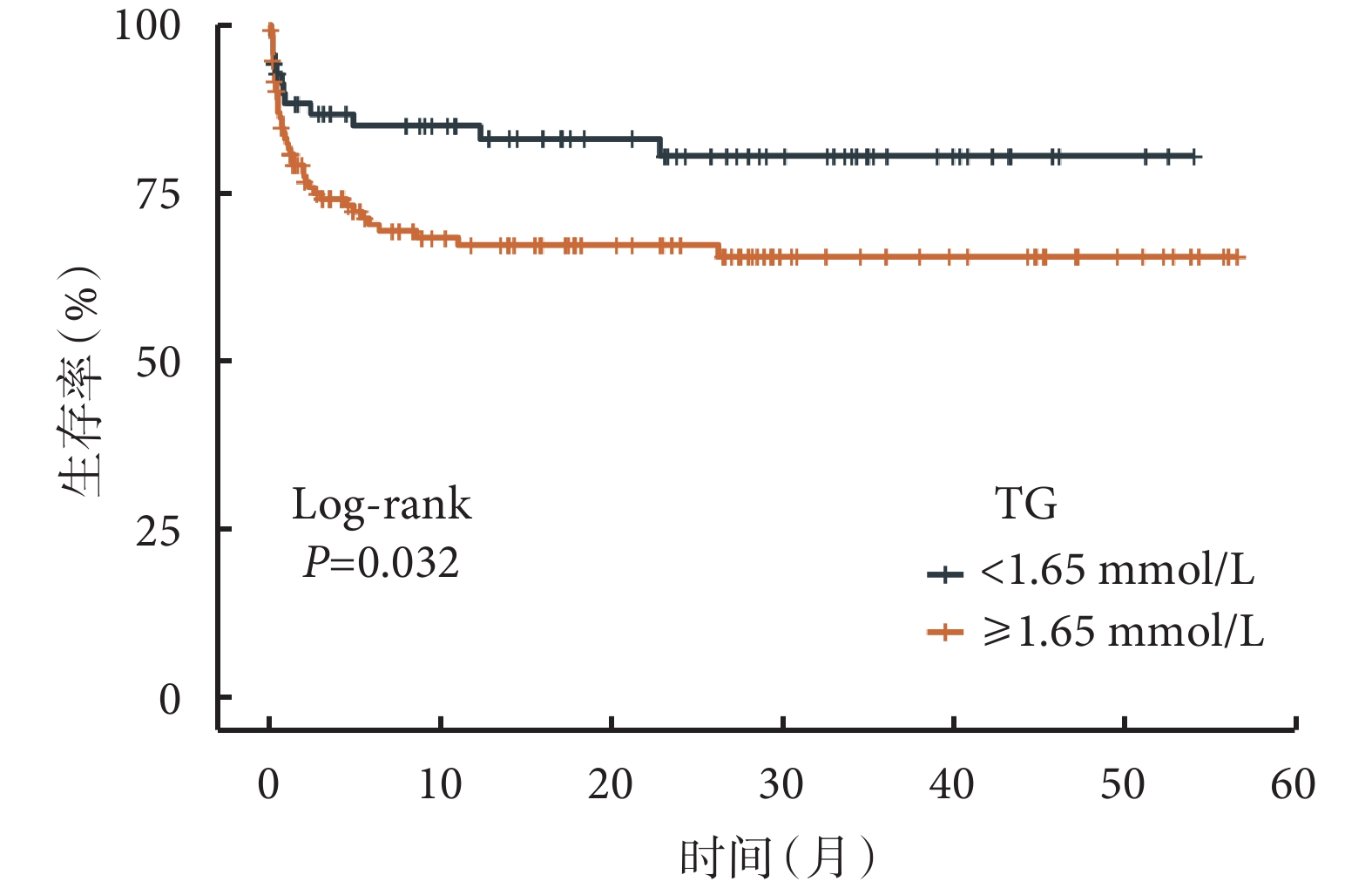

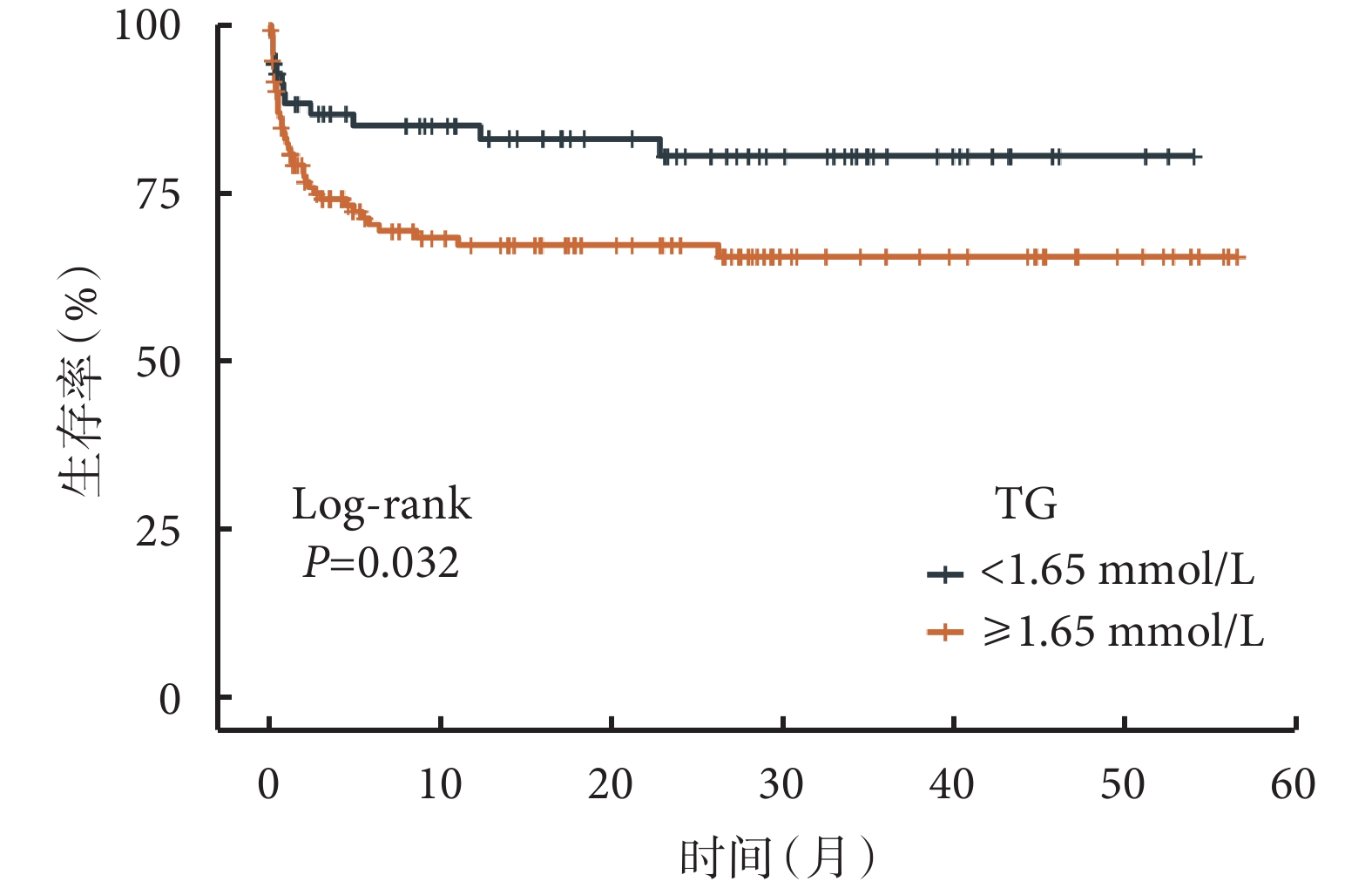

在 204 例抗 MDA5 抗體陽性 DM 相關 ILD 患者中,TG 高水平 132 例,TG 低水平 72 例,共死亡 53 例;中位隨訪時間為 17.5(1.7,29.0)個月。TG 高水平中位隨訪時間為 15.5(1.4,27.5)個月,死亡 41 例;TG 低水平中位隨訪時間為 21.1(3.8,34.8)個月,死亡 12 例。Kaplan-Meier 法分析結果(圖1)顯示,TG 高水平組的生存率低于 TG 低水平(P=0.032)。

圖1

不同水平 TG 患者的生存率比較

圖1

不同水平 TG 患者的生存率比較

TG:甘油三酯

3 討論

抗 MDA5 抗體,最初是在臨床無肌病性皮肌炎(clinically amyopathic dermatomyositis, CADM)中發現的,CADM 是具有典型 DM 皮疹但不涉及肌肉病理的 DM 亞型[9]。MDA5 蛋白是病毒 dsRNA 的關鍵傳感器,它能夠識別多種 RNA 病毒,例如甲型肝炎病毒、柯薩奇 B 病毒、腸病毒以及鼻病毒等[10-11]。隨后,它會觸發Ⅰ型干擾素和其他與抗病毒反應相關的促炎細胞因子的產生[12]。在抗 MDA5 抗體陽性 DM 的患者中,超過 50%的患者可進展為 ILD。多數患者可快速發展至呼吸衰竭,即使接受積極的呼吸支持和免疫抑制治療,預后仍然極差,這被認為是該病最主要的致死因素。針對于這一快速惡化、高致死率的疾病,尚未有經充分循證醫學證據支持的治療方法。抗 MDA5 抗體陽性 DM 相關 ILD 患者的主流治療方法是糖皮質激素、鈣調磷酸酶抑制劑和環磷酰胺的組合治療,其他療法還包括 JAK 激酶抑制劑、生物制劑和血漿置換、抗纖維化治療和肺移植[5, 13-14]。實現早期診斷、準確進行危險分層,并提供個體化治療,對于取得良好的預后至關重要。

本研究回顧性地分析了 204 例抗 MDA5 抗體陽性 DM 相關 ILD 患者的數據。研究結果顯示,TG≥1.65 mmol/L、合并 RPILD、合并呼吸困難、年齡、LDH≥321 U/L、白蛋白<30 g/L 均為抗 MDA5 抗體陽性 DM 相關 ILD 患者死亡的獨立危險因素。值得注意的是,除了血清 TG 濃度≥1.65 mmol/L 之外,其余因素已在先前研究中得到廣泛報道,這進一步確認了這些指標在預后評估中的重要性。尤其值得關注的是血清 TG,它作為一個新興的危險因素,在當前文獻中尚未充分探討,這可能指向潛在的代謝異常與此類疾病進程的聯系。

血液中的 TG 主要來自乳糜微粒和極低密度脂蛋白[15]。脂蛋白脂肪酶(lipoprotein lipase, LPL)是脂質代謝的關鍵酶,其作用是催化乳糜微粒和極低密度脂蛋白等脂蛋白中的 TG 水解為脂肪酸[16]。LPL 在脂質代謝中扮演著重要的角色。既往研究發現,腫瘤壞死因子-α和白細胞介素-6 能夠降低抑制 LPL 的分泌活性[17]。因此,可以推測抗 MDA5 抗體陽性 DM 相關 ILD 患者中高 TG 血癥的發生可能與特異性炎癥細胞因子的增加或重新分布相關。除此之外,類風濕關節炎患者血中的 TG 水平也是升高的[18]。儲存在內質網脂滴中的 TG 可以參與誘導內質網應激[19]。進一步的內質網應激通過調節肺泡上皮細胞的凋亡、上皮細胞-間充質轉化、肌成纖維細胞分化和替代性活化(M2)巨噬細胞極化,最終導致肺纖維化[20]。鑒于關于抗 MDA5 抗體陽性 DM 相關 ILD 預后的指標較為有限,本研究表明 TG 可能成為具有臨床價值的指標,反映疾病的嚴重程度和預后情況。此外,降脂藥物通過降低 TG 水平可能在一定程度上改善患者的預后,從而為抗 MDA5 抗體陽性 DM 相關 ILD 患者的臨床診療提供了新的研究方向。

本研究尚存在一定的局限性。首先,作為一個單中心回顧性研究,存在潛在的選擇性偏倚,這可能限制了本研究結果的普遍適用性。其次,一些文獻報道可能影響預后的重要因素,如肺功能指標、抗 MDA5 抗體滴度、鐵蛋白等,未被納入考慮,可能導致結果解釋的不完整性。此外,盡管本研究關注了基線血 TG 水平,但未能考慮 TG 水平在疾病預后和治療反應中的動態變化可能帶來的影響。而詳細的治療方案,包括免疫抑制劑的類型、劑量和療程等信息,在數據分析中未得到充分記錄,這限制了本研究對治療效果細微差異的理解。

關于激素類藥物的使用對 TG 水平的影響,雖然短期使用一般不會導致 TG 升高,但長期或大劑量使用激素類藥物通常會導致 TG 水平增加。考慮到激素在 DM 治療中的普遍應用,尤其是在初診患者中,未能考慮激素使用對血脂影響也是一個重要的局限性。因此未來研究需要通過更廣泛的、多中心的隊列研究來進一步確認血 TG 水平在此類患者群體中的臨床意義,并詳細記錄治療方案的各項細節,以便更準確地評估治療效果和疾病預后。

鑒于 ILD 在抗 MDA5 抗體陽性 DM 中的高發病率和導致迅速死亡的風險,目前缺乏明確的臨床預后指標。本研究發現 TG 升高與其不良預后相關,如果這一結果得到更多研究的驗證,將為抗 MDA5 抗體陽性 DM 相關 ILD 的診斷和治療提供重要的臨床價值,有望幫助醫生更好地進行危險分層并及早采取合理治療,從而提高患者的生存機會。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。

皮肌炎(dermatomyositis, DM)屬于自身免疫性疾病,主要累及皮膚和肌肉組織,典型表現為近端肌肉無力和典型的皮疹[1]。間質性肺疾病(interstitial lung disease, ILD)是 DM 常見合并癥之一,其出現與患者的死亡風險增加密切相關[2]。抗黑色素瘤分化相關基因 5(melanoma differentiation associated gene 5, MDA5)抗體陽性 DM 的發病高度集中于東亞地區[3]。在成年患者中,抗 MDA5 抗體陽性 DM 呈現出特有的臨床特征,包括皮膚和口腔潰瘍、Gottron 丘疹、脫發、關節炎等[4]。特別值得注意的是,抗 MDA5 抗體陽性 DM 所伴發的 ILD 通常表現出急速進展的臨床病程。抗 MDA5 抗體陽性 DM 屬于難治性疾病,尤其在合并快速進展型肺間質纖維化(rapidly progressive pulmonary interstitial fibrosis, RPILD)情況下,患者死亡率極高,可達 50%~70%[5-6]。目前,抗 MDA5 抗體陽性 DM 所導致的 RPILD 的發病機制尚不清楚。由于并不是所有抗 MDA5 抗體陽性 DM 患者都會發展為 RPILD,因此通過血液生物標志物盡早識別死亡高風險的患者就顯得尤為重要。甘油三酯(triglyceride, TG)是血脂檢查中的一項重要內容,也是心血管疾病的危險因素。目前研究發現特發性肺纖維化患者血清中 TG 水平上調[7]。此外,DM 患者通常伴有異常脂蛋白血癥,其中 TG 升高,脂質譜的改變可能部分歸因于體內的炎癥反應[8]。目前,關于 ILD 和 TG 關系的研究較少。鑒于 ILD 在抗 MDA5 抗體陽性 DM 患者中的普遍性及其對預后的重大影響,本研究旨在深入探討抗 MDA5 抗體陽性 DM 相關 ILD 患者的長期生存狀況及其影響因素;并通過收集一系列抗 MDA5 抗體陽性 DM 相關 ILD 患者的臨床數據,探討 TG 與抗 MDA5 抗體陽性 DM 相關 ILD 患者的預后之間的相關性。此關聯性的明確有望為識別影響預后的潛在危險因素,以及為制定更有效的治療策略以改善該患者群體的預后,提供關鍵的臨床依據。

1 對象與方法

1.1 研究對象

回顧性連續納入 2017 年 2 月—2021 年 7 月在四川大學華西醫院風濕免疫科和呼吸與危重癥學科初診的抗 MDA5 抗體陽性 DM 相關 ILD 患者。納入標準:① 依據 2017 年歐洲風濕病聯盟/美國風濕病學會分類標準,確診患有 DM,并且實驗室檢測顯示患者抗 MDA5 抗體陽性;② 年齡≥18 歲;③ ILD 的診斷參考2013年歐洲呼吸學會/美國胸科學會分類標準。排除標準:① 伴有惡性腫瘤;② 伴有嚴重肺部感染;③ 合并其他彌漫性結締組織病的重疊綜合征;④ 妊娠期或哺乳期女性。本研究已通過四川大學華西醫院生物醫學倫理委員會審批(2019 年審 246 號)。

1.2 研究方法

1.2.1 分組

① 根據生存和死亡狀態,將患者分為生存組和死亡組。② 根據入院時 TG 水平將 TG≥1.65 mmol/L 定義為 TG 高水平,TG<1.65 mmol/L 定義為 TG 低水平,將患者分為 TG 高水平組和 TG 低水平組。

1.2.2 資料收集

收集患者的人口學數據[性別、年齡、慢性病、生活方式信息(吸煙情況)和體征(皮疹、Gottron 征)]和實驗室指標[抗 MDA5 抗體水平、TG、中性粒細胞絕對值、淋巴細胞絕對值、白蛋白、乳酸脫氫酶(lactate dehydrogenase, LDH)、肌酐]。

1.2.3 隨訪

每 6 個月隨訪 1 次,采取追蹤門診記錄及電話隨訪患者生存情況的方式,如患者死亡則記錄患者死亡時間。本研究隨訪截止日期為 2021 年 9 月 1 日。

1.3 統計學方法

采用 SPSS 26.0 和 R 4.1.2 軟件進行數據分析和圖表繪制。采用 Kolmogorov-Smirnov 檢驗對計量資料進行正態分布檢驗,如符合正態分布采用均數±標準差表示,組間采用獨立樣本 t 檢驗;若不符合正態分布采用中位數(下四分位數,上四分位數)表示,組間比較采用 Mann-Whitney U 檢驗。計數資料采用例數和百分比表示,組間比較采用χ2 檢驗或確切概率法。為探究引發抗 MDA5 抗體陽性 DM 相關 ILD 患者死亡的危險因素,因此采用 Cox 比例風險回歸分析;將死亡情況作為因變量(0 表示存活,1 表示死亡);并將臨床上常見、已在既往經驗中的潛在死亡相關危險因素和基線資料中 P<0.10 的變量引入 Cox 回歸模型進行多因素分析,采用逐步后退法篩選死亡預測因素。運用 Kaplan-Meier 法制作生存曲線。雙側檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 患者基本特征

共納入抗 MDA5 抗體陽性 DM 相關 ILD 患者 204 例。其中,男性 69 例,女性 135 例;年齡 30~81 歲,平均(49.5±11.8)歲;死亡 53 例,存活 151 例;RPILD 57 例。不同結局患者的基本特征比較見表1。可見,與生存組相比,死亡組中淋巴細胞計數更低(P<0.05),中性粒細胞計數、出現呼吸困難比例、TG≥1.65 mmol/L 比例、LDH≥321 U/L 比例、白蛋白<30 g/L 比例、RPILD 比例、年齡均較高(P<0.05);其余指標兩組比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。

2.2 患者預后影響因素分析

將年齡、性別、吸煙、心力衰竭、糖尿病、脂肪肝、高血壓、呼吸困難、Gottron 征、淋巴細胞計數、白細胞計數、中性粒細胞計數、白蛋白、LDH、RPILD、TG 納入多因素 Cox 回歸分析。其中,計數資料變量賦值見表2,計量資料以連續性數值輸入。各變量均無明顯多重共線性(容差均>0.1,膨脹因子均<10)。Cox 多因素回歸分析結果(表3)顯示,年齡、合并呼吸困難、TG≥1.65 mmol/L、白蛋白<30 g/L、LDH≥321 U/L、合并 RPILD 是抗 MDA5 抗體陽性 DM 相關 ILD 患者死亡獨立危險因素。

2.3 TG 水平對抗 MDA5 抗體陽性 DM 相關 ILD 患者預后的影響

在 204 例抗 MDA5 抗體陽性 DM 相關 ILD 患者中,TG 高水平 132 例,TG 低水平 72 例,共死亡 53 例;中位隨訪時間為 17.5(1.7,29.0)個月。TG 高水平中位隨訪時間為 15.5(1.4,27.5)個月,死亡 41 例;TG 低水平中位隨訪時間為 21.1(3.8,34.8)個月,死亡 12 例。Kaplan-Meier 法分析結果(圖1)顯示,TG 高水平組的生存率低于 TG 低水平(P=0.032)。

圖1

不同水平 TG 患者的生存率比較

圖1

不同水平 TG 患者的生存率比較

TG:甘油三酯

3 討論

抗 MDA5 抗體,最初是在臨床無肌病性皮肌炎(clinically amyopathic dermatomyositis, CADM)中發現的,CADM 是具有典型 DM 皮疹但不涉及肌肉病理的 DM 亞型[9]。MDA5 蛋白是病毒 dsRNA 的關鍵傳感器,它能夠識別多種 RNA 病毒,例如甲型肝炎病毒、柯薩奇 B 病毒、腸病毒以及鼻病毒等[10-11]。隨后,它會觸發Ⅰ型干擾素和其他與抗病毒反應相關的促炎細胞因子的產生[12]。在抗 MDA5 抗體陽性 DM 的患者中,超過 50%的患者可進展為 ILD。多數患者可快速發展至呼吸衰竭,即使接受積極的呼吸支持和免疫抑制治療,預后仍然極差,這被認為是該病最主要的致死因素。針對于這一快速惡化、高致死率的疾病,尚未有經充分循證醫學證據支持的治療方法。抗 MDA5 抗體陽性 DM 相關 ILD 患者的主流治療方法是糖皮質激素、鈣調磷酸酶抑制劑和環磷酰胺的組合治療,其他療法還包括 JAK 激酶抑制劑、生物制劑和血漿置換、抗纖維化治療和肺移植[5, 13-14]。實現早期診斷、準確進行危險分層,并提供個體化治療,對于取得良好的預后至關重要。

本研究回顧性地分析了 204 例抗 MDA5 抗體陽性 DM 相關 ILD 患者的數據。研究結果顯示,TG≥1.65 mmol/L、合并 RPILD、合并呼吸困難、年齡、LDH≥321 U/L、白蛋白<30 g/L 均為抗 MDA5 抗體陽性 DM 相關 ILD 患者死亡的獨立危險因素。值得注意的是,除了血清 TG 濃度≥1.65 mmol/L 之外,其余因素已在先前研究中得到廣泛報道,這進一步確認了這些指標在預后評估中的重要性。尤其值得關注的是血清 TG,它作為一個新興的危險因素,在當前文獻中尚未充分探討,這可能指向潛在的代謝異常與此類疾病進程的聯系。

血液中的 TG 主要來自乳糜微粒和極低密度脂蛋白[15]。脂蛋白脂肪酶(lipoprotein lipase, LPL)是脂質代謝的關鍵酶,其作用是催化乳糜微粒和極低密度脂蛋白等脂蛋白中的 TG 水解為脂肪酸[16]。LPL 在脂質代謝中扮演著重要的角色。既往研究發現,腫瘤壞死因子-α和白細胞介素-6 能夠降低抑制 LPL 的分泌活性[17]。因此,可以推測抗 MDA5 抗體陽性 DM 相關 ILD 患者中高 TG 血癥的發生可能與特異性炎癥細胞因子的增加或重新分布相關。除此之外,類風濕關節炎患者血中的 TG 水平也是升高的[18]。儲存在內質網脂滴中的 TG 可以參與誘導內質網應激[19]。進一步的內質網應激通過調節肺泡上皮細胞的凋亡、上皮細胞-間充質轉化、肌成纖維細胞分化和替代性活化(M2)巨噬細胞極化,最終導致肺纖維化[20]。鑒于關于抗 MDA5 抗體陽性 DM 相關 ILD 預后的指標較為有限,本研究表明 TG 可能成為具有臨床價值的指標,反映疾病的嚴重程度和預后情況。此外,降脂藥物通過降低 TG 水平可能在一定程度上改善患者的預后,從而為抗 MDA5 抗體陽性 DM 相關 ILD 患者的臨床診療提供了新的研究方向。

本研究尚存在一定的局限性。首先,作為一個單中心回顧性研究,存在潛在的選擇性偏倚,這可能限制了本研究結果的普遍適用性。其次,一些文獻報道可能影響預后的重要因素,如肺功能指標、抗 MDA5 抗體滴度、鐵蛋白等,未被納入考慮,可能導致結果解釋的不完整性。此外,盡管本研究關注了基線血 TG 水平,但未能考慮 TG 水平在疾病預后和治療反應中的動態變化可能帶來的影響。而詳細的治療方案,包括免疫抑制劑的類型、劑量和療程等信息,在數據分析中未得到充分記錄,這限制了本研究對治療效果細微差異的理解。

關于激素類藥物的使用對 TG 水平的影響,雖然短期使用一般不會導致 TG 升高,但長期或大劑量使用激素類藥物通常會導致 TG 水平增加。考慮到激素在 DM 治療中的普遍應用,尤其是在初診患者中,未能考慮激素使用對血脂影響也是一個重要的局限性。因此未來研究需要通過更廣泛的、多中心的隊列研究來進一步確認血 TG 水平在此類患者群體中的臨床意義,并詳細記錄治療方案的各項細節,以便更準確地評估治療效果和疾病預后。

鑒于 ILD 在抗 MDA5 抗體陽性 DM 中的高發病率和導致迅速死亡的風險,目前缺乏明確的臨床預后指標。本研究發現 TG 升高與其不良預后相關,如果這一結果得到更多研究的驗證,將為抗 MDA5 抗體陽性 DM 相關 ILD 的診斷和治療提供重要的臨床價值,有望幫助醫生更好地進行危險分層并及早采取合理治療,從而提高患者的生存機會。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。