引用本文: 孫睿馨, 劉瑞, 楊茜, 曹先偉, 曾凌. 基于半定量風險評估的綜合醫院呼吸道傳染病防控風險等級研究. 華西醫學, 2024, 39(4): 573-579. doi: 10.7507/1002-0179.202311191 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

呼吸道傳染病是指病原體從人體的鼻腔、咽喉、氣管和支氣管等呼吸道感染侵入而引起的有傳染性的疾病[1]。呼吸道傳染病(如新型冠狀病毒感染)給人類社會帶來了巨大破壞,準確預測其傳播趨勢對衛生系統和政策制定者都至關重要[2-3]。在呼吸道傳染病暴發期間,綜合醫院作為醫療活動的主要場所,承擔了發熱患者的接收診治工作,復雜的診療環境和人員構成使醫院在日常的防疫管理中難度加大,醫療活動過程中交叉感染的危險性增加[4]。世界衛生組織調查后也發現,醫院在進行病原識別診斷、預警評估、早期防控應對等方面存在一系列短板[5]。自 2003 年嚴重急性呼吸綜合征(severe acute respiratory syndrome, SARS)暴發以來,風險管理運用到了中國突發公共衛生事件和重大傳染病領域[6]。目前人們將傳染病風險管理研究視為突發公共衛生事件控制之理念加以探索,專家們指出由于影響傳染病的風險因素眾多,在對傳染病風險進行評估時應注意評估的及時性、有效性、靈活性、可接受性等特點[7]。醫院通過對科室呼吸道感染發生風險進行風險評估,可以提前采取干預措施,預防科室突發公共衛生事件發生[8]。半定量評估指定量與定性評估相結合,即其中的部分指標為定性描述,部分指標能賦予一定數值。本研究旨在通過風險評估方法,探討一套可量化、易操作的綜合醫院各科室風險指標體系,希望通過評估,選擇干預重點和策略、優化資源配置、采取精準防控的方式,做好醫療機構的精細化和有序化防控,最大程度降低感染風險。

1 資料與方法

1.1 文獻查閱和德爾菲法建立指標體系

課題組利用中國知網、萬方、PubMed、Web of Science 等中英文數據庫,檢索 2020 年 1 月 1 日—2022 年 6 月 30 日期間發表的與“呼吸道傳染病”“醫院感染”“疫情風險防控”等相關的文獻資料,篩選與 SARS、新型冠狀病毒感染、甲型 H1N1 流感等呼吸道傳染病疫情風險評估相關的條目;組建專家小組進行風險評估量表的構建,利用德爾菲法對條目的重要性和可行性進行評價,建立指標體系。

專家小組成員主要選擇醫院感染控制處、護理部、醫務科、感染科、呼吸科等相關領域的專家。專家遴選原則:① 10 年以上相關專業工作經驗;② 參與過新型冠狀病毒感染、SARS 等流行病防控工作;③ 能在本研究全程提供咨詢意見;④ 中級及以上職稱。

1.2 層次分析法計算量表權重分配

采用層次分析法對風險評估體系各指標條目的權重進行計算和分配:根據專家小組對指標體系的兩兩比較的相對重要性進行打分,根據打分結果,構建各層級的判斷優選矩陣;用一致性指標和隨機一致比率比較其一致性;計算風險評估體系各指標的權重,計算指標的初始權重系數,再根據初始權重值計算出歸一化權重。具體的計算采用層次分析軟件 yaaph 10.3 分析得出。

1.3 量表評價

量表的信度采用 Cronbach α 系數和重測信度進行評價,其取值范圍在 0~1,當系數>0.7 時可認為該量表信度較好[9]。量表的效度采用內容效度和結構效度進行評價,內容效度分為條目水平內容效度(item-level content validity index, I-CVI)及量表水平內容效度(scale-level content validity index, S-CVI)。I-CVI 采用 4 級評分法評價風險評估體系條目與其相對應維度之間聯系性的大小,評分標準為,4 分表示非常相關,3 分表示強相關,2 分表示弱相關,1 分表示不相關。計算出給出 3 或 4 分專家的人數占所有參評專家人數的比值,即為 I-CVI 的值,當專家組人數≥6 時,要求 I-CVI 不低于 0.78 才能夠認為內容效度較好;并計算專家組選擇一致性概率(Pc)進行校正,并計算檢驗量 K* 值,進行最終評價;K* 在 0.40~0.59 評價為一般,0.60~0.74 為良好,>0.74 為優秀[10]。S-CVI 分為全體一致 S-CVI(S-CVI/universal agreement, S-CVI/UA)和平均 S-CVI(S-CVI/average, S-CVI/Ave)。S-CVI/UA≥0.8 時,表示風險評估量表的內容效度較好;S-CVI/Ave≥0.9 時,表示風險評估量表的內容效度較好[10]。結構效度評價采用 Pearson 相關性分析和探索性因子分析。

1.4 風險評估資料收集

本研究利用構建的風險評估量表收集了 2022 年 12 月江西省某三級甲等綜合醫院 38 個診療、檢查及檢驗科室相關信息,包括心血管內科、血液科、內分泌科、神經內科、消化內科、呼吸與危重癥學科、腎內科、中醫科、皮膚科、全科醫療科、兒科、腫瘤科和感染科等。

1.5 風險綜合指數分析

采用逼近理想解排序(technique for order preference by similarity to the ideal solution, TOPSIS)法計算風險綜合指數。對每項指標采集的原始數據進行正向化處理(即指標值越大風險越高),然后對正向化后的數據進行標準化處理,建立標準化矩陣,再將層次分析法計算得到的指標權重與 TOPSIS 法得到的歸一化矩陣相乘獲得權重矩陣,并計算各評價指標值與最優值和最劣值間的歐氏距離,最后獲得風險綜合指數和風險順位[11-12]。

1.6 統計學方法

采用 Excel 2016 軟件對采集到的數據進行錄入,使用 SPSS 26.0 軟件計算 Cronbach α 系數、專家組選擇一致性概率(Pc)及 K* 值,并進行 Pearson 相關性分析和探索性因子分析,利用 SPSSPRO 在線數據分析平臺進行風險綜合指數計算。

2 結果

2.1 專家小組情況

德爾菲法評估專家共 16 人,均來自南昌大學第一附屬醫院、中國人民解放軍總醫院及中南大學湘雅醫院等國內醫療水平相對較高的綜合醫院,其中男 7 人,女 9 人;平均年齡 46.4 歲;博士 2 人,碩士 4 人,本科 10 人;高級職稱 4 人,副高級職稱 8 人,中級職稱 4 人;所在科室為醫院感染預防與控制部門 9 人,疾病預防控制科 2 人,呼吸內科 3 人,感染科 2 人;11 人主要從事醫院感染管理、監測,3 人從事護理工作,2 人從事臨床治療工作。所有專家的權威系數均大于 0.8。

2.2 風險評估指標體系

通過搜索中、英文數據庫中有關呼吸道傳染病防控、風險評估等相關文獻,確定了 4 項一級指標、11 項二級指標和 41 項三級指標。經過 2 輪專家打分,刪除了“入院原因”“床位使用率”和“床位周轉率”這 3 項三級指標。最終納入 38 項三級指標,各一級指標中含有的三級指標數量如下:傳染源 14 項,傳播途徑 4 項,易感人群 11 項,應對能力 9 項。2 輪專家積極系數均為 100%,專家意見協調性檢驗 P 均<0.05,2 輪專家的意見協調性都較好。

2.3 風險評估指標權重

根據專家小組對條目的兩兩比較的相對重要性打分構建判斷優選矩陣,并進行一致性檢驗,結果顯示各優選判斷矩陣的一致性指標和隨機一致比率均小于 0.1,不存在邏輯混亂。共有一級指標 4 項,二級指標 11 項,三級指標 38 項,38 項三級指標的權重值為 0.0051~0.1250,見表1~3。

2.4 量表的評價

量表的 Cronbach α 系數為 0.982,其中一級指標傳染源、傳播途徑、易感人群、應對能力的 Cronbach α 系數分別為 0.966、0.997、0.916、0.995,均>0.8。1 周后對 38 個科室進行二次評估,結果顯示該量表的重測信度為 0.978,一級指標傳染源、傳播途徑、易感人群、應對能力的重測信度分別為 0.979、0.781、0.831、0.974,均>0.7。

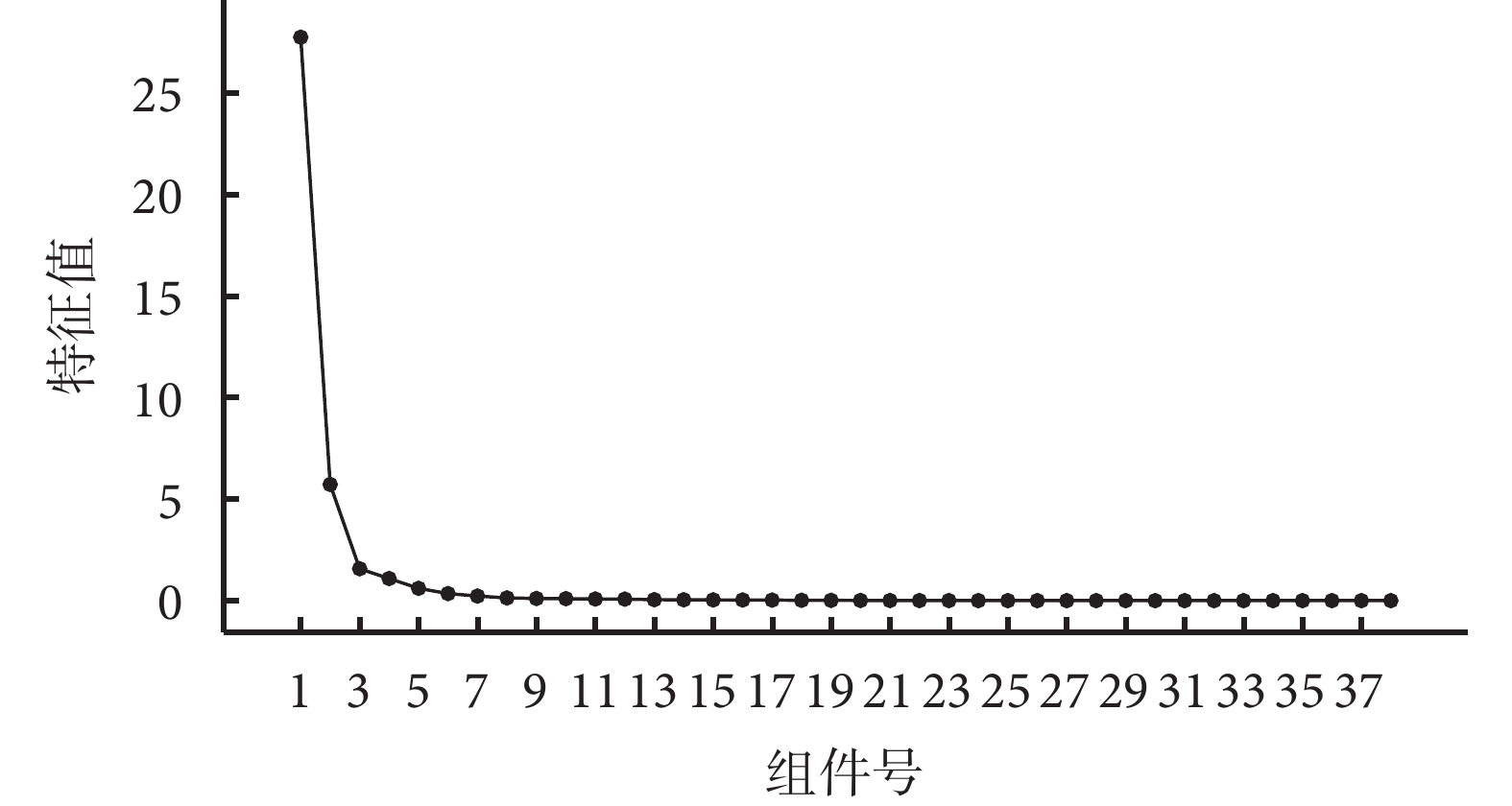

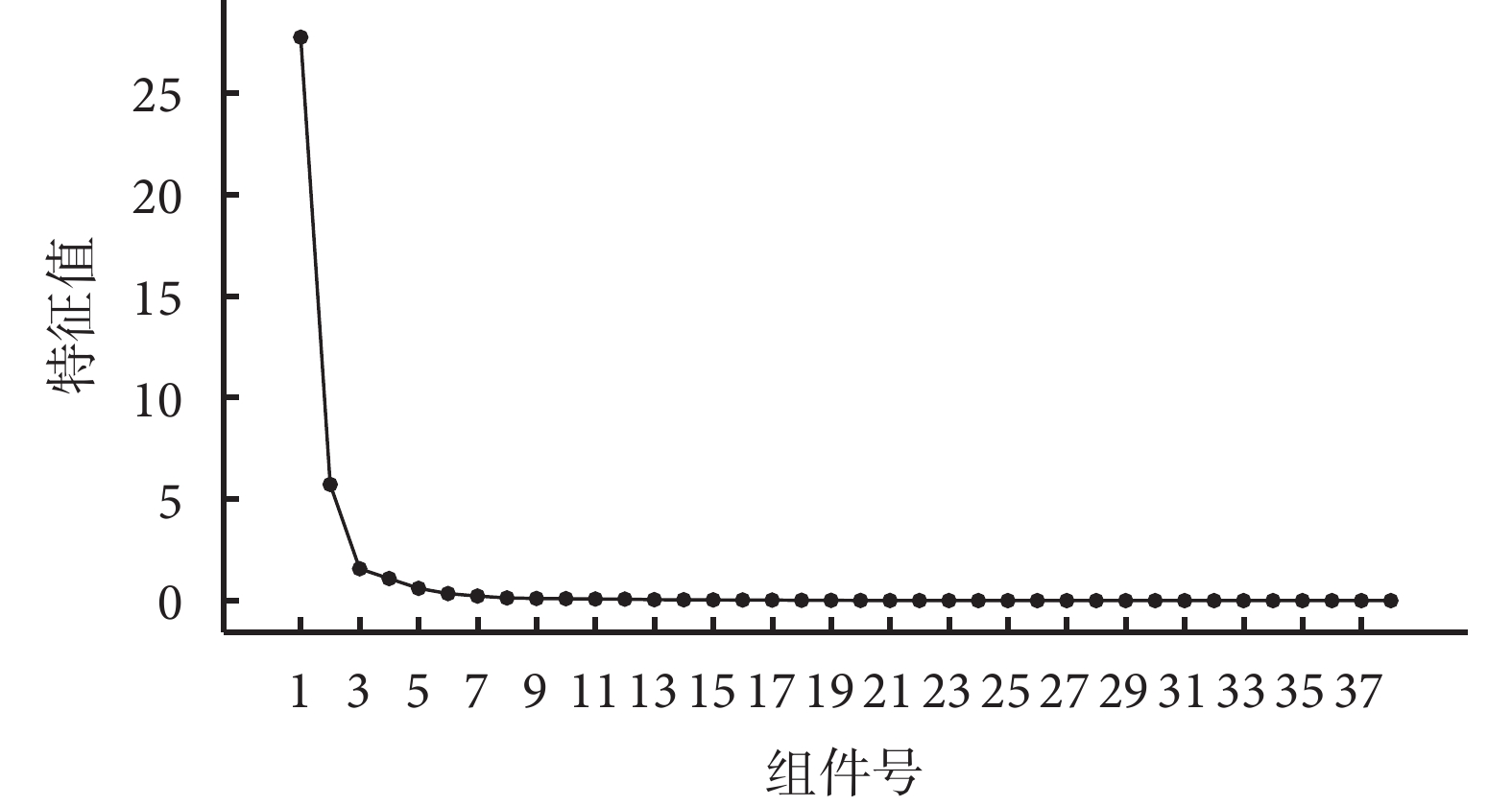

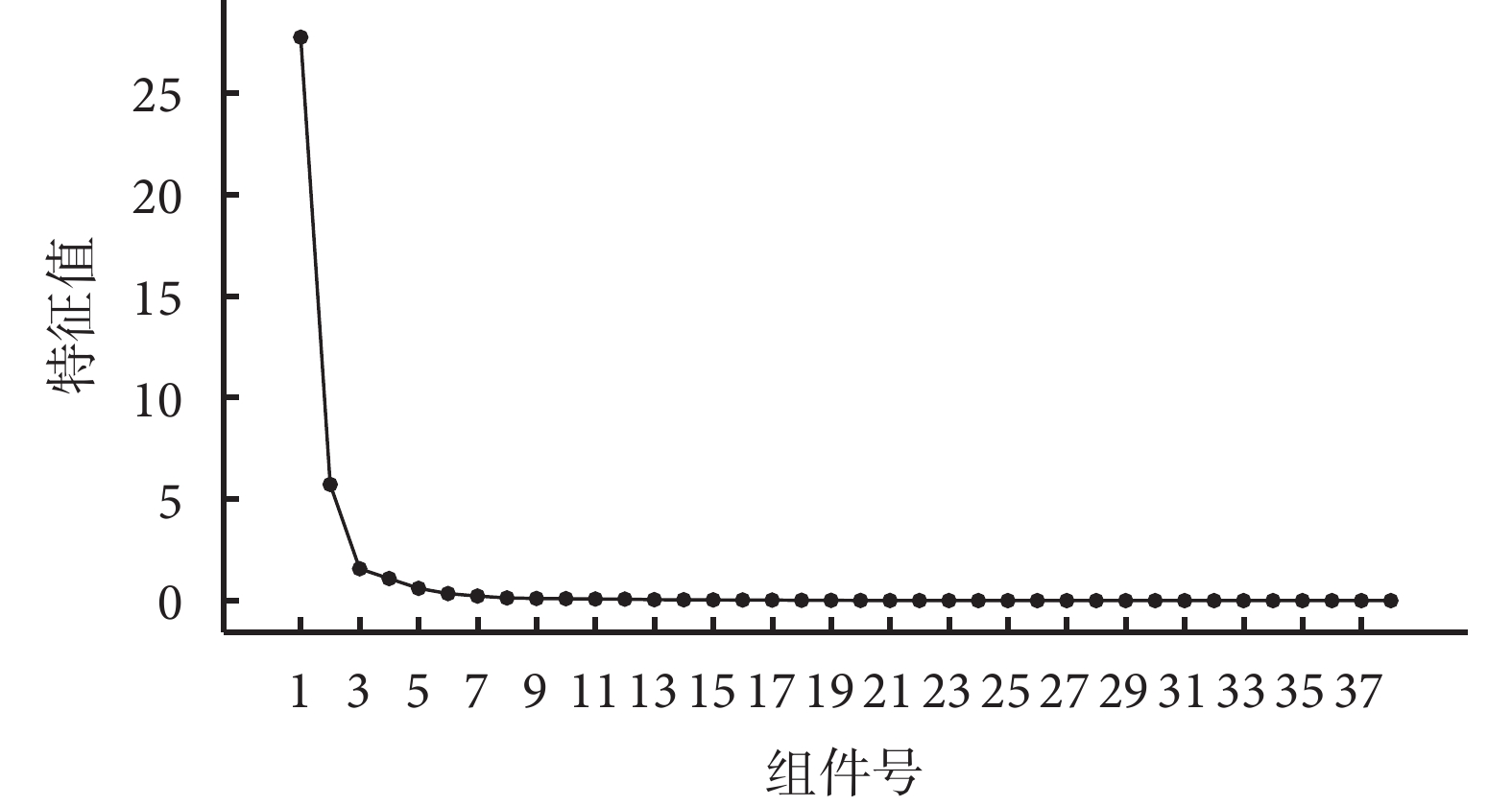

I-ICV 在 0.81~1.00,均大于 0.78;K* 值在 0.81~1.00,均大于 0.74;S-CVI/UA =0.97>0.80;S-CVI/Ave=0.97>0.90。對量表各一級指標及二級指標進行 Pearson 相關性分析檢驗結構效度,結果顯示,一級指標傳染源、傳播途徑、易感人群、應對能力與總量表的 Pearson 相關系數分別為 0.967、0.968、0.977、0.815,均有統計學意義(P<0.05)。對量表進行探索性因子分析,KMO 值為 0.854,Bartlett 球形檢驗 χ2=1597.679。主成分分析法提取出 4 個成分,方差總變異的累計貢獻率為 94.995%。碎石圖顯示,在主成分上對應點的斜率明顯減小,與量表設計的 4 個維度相吻合,如圖1。

圖1

風險評估量表各條目碎石圖

圖1

風險評估量表各條目碎石圖

2.5 風險分析結果

利用 TOPSIS 計算 38 個科室風險綜合指數,分析結果見表4。風險綜合指數前 10 名的科室有醫學影像科、兒科、超聲醫學科、心臟大血管外科、感染科、急診科、呼吸與危重癥學科、全科醫療科、耳鼻喉頸外科、口腔科、產科。

從前 10 名科室一級指標的綜合指數可以得出,醫學影像科傳染源的風險最高;傳播途徑風險相對較高的科室為兒科、超聲醫學科、感染科、呼吸與危重癥學科、全科醫療科;易感人群風險較高的科室為醫學影像科、兒科、超聲醫學科、心臟大血管外科,這 4 個也是應對能力相對較弱的科室,見表5。

3 討論

在呼吸道傳染病暴發期間,發生院內感染對醫療保健人員及住院患者構成了嚴峻挑戰,直接影響患者的就醫質量,并會導致醫院的額外支出[13]。綜合醫院作為醫療活動的主要場所,其人流量大、異地患者多和就診疾病復雜等特點成為了院內感染的危險因素,及時有效地避免院內感染是醫療保健專業人員的一項艱巨任務[14]。所以在日常工作中進行風險評估,可以使醫務人員識別工作及工作場所中隱藏的風險,及時完善日常診療和管理工作,避免院內感染的發生。

呼吸道傳染性疾病的傳播需要具有傳染源、傳播途徑及易感人群 3 個必要環節,以及自然因素、社會因素 2 個重要因素[15]。因此本研究從傳染源、傳播途徑、易感人群、應對能力 4 個一級指標出發,參考大量關于“新冠疫情”“SARS”“呼吸道傳染病”“院內感染”及“傳染病風險管理”等主題的相關文獻,總結有關醫療機構在呼吸道傳染病防控及管理過程中的各個環節,從中提取出相應的三級指標。所有專家經過 2 輪德爾菲法打分,最終確定了含有 4 個一級指標、38 個三級指標的風險評估體系,可以客觀反映呼吸道傳染病防控的風險等級。在呼吸道傳染病的風險評估量表各二級指標劃分上,依據 Umakanthan 等[16]對新型冠狀病毒感染的起源、傳播以及管理方面的總結,傳染源可分人、機、物、料 4 個二級指標;根據 Lotfi 等[17]的分析和總結,傳播途徑包括接觸傳播、非接觸傳播 2 個二級指標;根據醫院日常的診療環境及人流特點,易感人群主要劃分為患者、醫務人員和其他人員,其中其他人員為陪護人員、保潔人員、執勤人員等[18];應對能力包括應急儲備、預警管理 2 個二級指標。因呼吸道感染存在潛伏性,可能存在人員交叉的情況,即剛入院的患者可能是病毒的攜帶者,他既是傳染源也被視為易感人群,因此我們在設置三級指標時考慮了人的因素,將人作為傳染源的一個方面,把就診的患者及其他人員納入其中[19]。另外在醫療活動的過程中使用過的物品作為傳染源也可能是接觸傳播的傳播途徑之一,因此根據實際工作情況在 2 個一級指標中均有體現。

層次分析法是指將與決策有關的元素分解成目標、準則、方案等層次,在此基礎之上進行定性和定量分析的決策方法[20]。層次分析法結果提示,傳染源、傳播途徑、易感人群、應對能力各維度權重依次為 0.3333、0.3333、0.1667、0.1667。這反映了傳染源和傳播途徑在疫情防控風險評估中同樣重要,并且易感人群和應對能力具有同等的權重水平,這與我們日常防護中對傳染源的管控和日常環境的消毒措施等方法的合理性相印證[21]。在傳染源維度中,“常用儀器(檢查儀器及監護設備)”“確診病例”“有發熱”“初篩陽性病例”“咳嗽等呼吸道癥狀感染病例”“醫療廢物”和“室內空氣”6 項指標所占權重較大,這 6 項指標均為可以確定傳染源,并且是在醫療活動過程中可能會存在密切接觸[22]。在傳播途徑維度中非接觸傳播所占權重高于接觸傳播,非接觸傳播為病毒的主要傳播方式。在新型冠狀病毒感染疫情時期,一項關于武漢醫院新型冠狀病毒氣溶膠分布的研究報告指出,醫院病房的最大傳播距離為 4 m[23]。醫院的病房作為相對封閉的區域與室外環境相比,呼吸道傳染病的傳播率預計增加了 18.7 倍[24]。易感人群和應對能力占比較低,可能是由于該研究在新型冠狀病毒感染疫情防控期間進行,在此期間我國公民在公共場所活動被要求需佩戴口罩且盡可能保持 1 m 以上距離,最大可能地減低人群的感染概率,并且在疫情防控期間我國醫療機構應急儲備充足,各部門應急預案的制定完備[25-26]。

利用構建完成的量表于 2022 年 12 月對江西省某三級甲等綜合醫院的 38 個科室進行風險評估。在利用 TOPSIS 進行風險綜合指數的計算后發現風險相對較高的 10 個科室有醫學影像科(0.8789)、兒科(0.8060)、超聲醫學科(0.8060)、心臟大血管外科(0.8042)、感染科(0.6969)等。醫學影像科和超聲檢查科為檢查科室,其風險較高可能是這 2 個科室承擔了該院區所有的影像學和超聲的檢查,就診人流量多和管理難度較大,會導致感染大范圍傳播。兒科及產科主要是因為有新生兒和就診患者年齡較小,屬于易感人群中的重點保護人群,其自身免疫能力較成人差[27]。心臟大血管外科、感染科、急診科、呼吸與危重癥學科、全科醫療科這些科室就診疾病組成復雜,大部分就診人員患病程度較重,診療方案較為復雜,會導致感染風險增高[28]。耳鼻喉頸外科、口腔科因為其診療方式的特殊性導致部分防護的有效性低于其他科室[29]。通過這次的風險評估我們可以針對各科室防控的薄弱環節,針對性地加強防控措施,為各科室制定相應的管理制度提供科學的依據。

綜上所述,本研究探索了綜合醫院呼吸道傳染病發生的風險評估指標體系,并利用層次分析法建立了半定量風險評估方法。該研究完成后綜合性醫院根據風險指標體系進行風險評估,并根據評估結果選擇預防重點和策略、優化醫療資源配置,針對預防、診療、控制中的各個環節采取差異化干預措施,實現風險科室的等級評估,優化應急防控措施,使應急防控措施更高效快速并且具有針對性。因為風險評估各因素的不穩定性和重大突發公共衛生事件風險的動態變化,未來仍需要進一步探索和完善現有風險評估指標體系。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。

呼吸道傳染病是指病原體從人體的鼻腔、咽喉、氣管和支氣管等呼吸道感染侵入而引起的有傳染性的疾病[1]。呼吸道傳染病(如新型冠狀病毒感染)給人類社會帶來了巨大破壞,準確預測其傳播趨勢對衛生系統和政策制定者都至關重要[2-3]。在呼吸道傳染病暴發期間,綜合醫院作為醫療活動的主要場所,承擔了發熱患者的接收診治工作,復雜的診療環境和人員構成使醫院在日常的防疫管理中難度加大,醫療活動過程中交叉感染的危險性增加[4]。世界衛生組織調查后也發現,醫院在進行病原識別診斷、預警評估、早期防控應對等方面存在一系列短板[5]。自 2003 年嚴重急性呼吸綜合征(severe acute respiratory syndrome, SARS)暴發以來,風險管理運用到了中國突發公共衛生事件和重大傳染病領域[6]。目前人們將傳染病風險管理研究視為突發公共衛生事件控制之理念加以探索,專家們指出由于影響傳染病的風險因素眾多,在對傳染病風險進行評估時應注意評估的及時性、有效性、靈活性、可接受性等特點[7]。醫院通過對科室呼吸道感染發生風險進行風險評估,可以提前采取干預措施,預防科室突發公共衛生事件發生[8]。半定量評估指定量與定性評估相結合,即其中的部分指標為定性描述,部分指標能賦予一定數值。本研究旨在通過風險評估方法,探討一套可量化、易操作的綜合醫院各科室風險指標體系,希望通過評估,選擇干預重點和策略、優化資源配置、采取精準防控的方式,做好醫療機構的精細化和有序化防控,最大程度降低感染風險。

1 資料與方法

1.1 文獻查閱和德爾菲法建立指標體系

課題組利用中國知網、萬方、PubMed、Web of Science 等中英文數據庫,檢索 2020 年 1 月 1 日—2022 年 6 月 30 日期間發表的與“呼吸道傳染病”“醫院感染”“疫情風險防控”等相關的文獻資料,篩選與 SARS、新型冠狀病毒感染、甲型 H1N1 流感等呼吸道傳染病疫情風險評估相關的條目;組建專家小組進行風險評估量表的構建,利用德爾菲法對條目的重要性和可行性進行評價,建立指標體系。

專家小組成員主要選擇醫院感染控制處、護理部、醫務科、感染科、呼吸科等相關領域的專家。專家遴選原則:① 10 年以上相關專業工作經驗;② 參與過新型冠狀病毒感染、SARS 等流行病防控工作;③ 能在本研究全程提供咨詢意見;④ 中級及以上職稱。

1.2 層次分析法計算量表權重分配

采用層次分析法對風險評估體系各指標條目的權重進行計算和分配:根據專家小組對指標體系的兩兩比較的相對重要性進行打分,根據打分結果,構建各層級的判斷優選矩陣;用一致性指標和隨機一致比率比較其一致性;計算風險評估體系各指標的權重,計算指標的初始權重系數,再根據初始權重值計算出歸一化權重。具體的計算采用層次分析軟件 yaaph 10.3 分析得出。

1.3 量表評價

量表的信度采用 Cronbach α 系數和重測信度進行評價,其取值范圍在 0~1,當系數>0.7 時可認為該量表信度較好[9]。量表的效度采用內容效度和結構效度進行評價,內容效度分為條目水平內容效度(item-level content validity index, I-CVI)及量表水平內容效度(scale-level content validity index, S-CVI)。I-CVI 采用 4 級評分法評價風險評估體系條目與其相對應維度之間聯系性的大小,評分標準為,4 分表示非常相關,3 分表示強相關,2 分表示弱相關,1 分表示不相關。計算出給出 3 或 4 分專家的人數占所有參評專家人數的比值,即為 I-CVI 的值,當專家組人數≥6 時,要求 I-CVI 不低于 0.78 才能夠認為內容效度較好;并計算專家組選擇一致性概率(Pc)進行校正,并計算檢驗量 K* 值,進行最終評價;K* 在 0.40~0.59 評價為一般,0.60~0.74 為良好,>0.74 為優秀[10]。S-CVI 分為全體一致 S-CVI(S-CVI/universal agreement, S-CVI/UA)和平均 S-CVI(S-CVI/average, S-CVI/Ave)。S-CVI/UA≥0.8 時,表示風險評估量表的內容效度較好;S-CVI/Ave≥0.9 時,表示風險評估量表的內容效度較好[10]。結構效度評價采用 Pearson 相關性分析和探索性因子分析。

1.4 風險評估資料收集

本研究利用構建的風險評估量表收集了 2022 年 12 月江西省某三級甲等綜合醫院 38 個診療、檢查及檢驗科室相關信息,包括心血管內科、血液科、內分泌科、神經內科、消化內科、呼吸與危重癥學科、腎內科、中醫科、皮膚科、全科醫療科、兒科、腫瘤科和感染科等。

1.5 風險綜合指數分析

采用逼近理想解排序(technique for order preference by similarity to the ideal solution, TOPSIS)法計算風險綜合指數。對每項指標采集的原始數據進行正向化處理(即指標值越大風險越高),然后對正向化后的數據進行標準化處理,建立標準化矩陣,再將層次分析法計算得到的指標權重與 TOPSIS 法得到的歸一化矩陣相乘獲得權重矩陣,并計算各評價指標值與最優值和最劣值間的歐氏距離,最后獲得風險綜合指數和風險順位[11-12]。

1.6 統計學方法

采用 Excel 2016 軟件對采集到的數據進行錄入,使用 SPSS 26.0 軟件計算 Cronbach α 系數、專家組選擇一致性概率(Pc)及 K* 值,并進行 Pearson 相關性分析和探索性因子分析,利用 SPSSPRO 在線數據分析平臺進行風險綜合指數計算。

2 結果

2.1 專家小組情況

德爾菲法評估專家共 16 人,均來自南昌大學第一附屬醫院、中國人民解放軍總醫院及中南大學湘雅醫院等國內醫療水平相對較高的綜合醫院,其中男 7 人,女 9 人;平均年齡 46.4 歲;博士 2 人,碩士 4 人,本科 10 人;高級職稱 4 人,副高級職稱 8 人,中級職稱 4 人;所在科室為醫院感染預防與控制部門 9 人,疾病預防控制科 2 人,呼吸內科 3 人,感染科 2 人;11 人主要從事醫院感染管理、監測,3 人從事護理工作,2 人從事臨床治療工作。所有專家的權威系數均大于 0.8。

2.2 風險評估指標體系

通過搜索中、英文數據庫中有關呼吸道傳染病防控、風險評估等相關文獻,確定了 4 項一級指標、11 項二級指標和 41 項三級指標。經過 2 輪專家打分,刪除了“入院原因”“床位使用率”和“床位周轉率”這 3 項三級指標。最終納入 38 項三級指標,各一級指標中含有的三級指標數量如下:傳染源 14 項,傳播途徑 4 項,易感人群 11 項,應對能力 9 項。2 輪專家積極系數均為 100%,專家意見協調性檢驗 P 均<0.05,2 輪專家的意見協調性都較好。

2.3 風險評估指標權重

根據專家小組對條目的兩兩比較的相對重要性打分構建判斷優選矩陣,并進行一致性檢驗,結果顯示各優選判斷矩陣的一致性指標和隨機一致比率均小于 0.1,不存在邏輯混亂。共有一級指標 4 項,二級指標 11 項,三級指標 38 項,38 項三級指標的權重值為 0.0051~0.1250,見表1~3。

2.4 量表的評價

量表的 Cronbach α 系數為 0.982,其中一級指標傳染源、傳播途徑、易感人群、應對能力的 Cronbach α 系數分別為 0.966、0.997、0.916、0.995,均>0.8。1 周后對 38 個科室進行二次評估,結果顯示該量表的重測信度為 0.978,一級指標傳染源、傳播途徑、易感人群、應對能力的重測信度分別為 0.979、0.781、0.831、0.974,均>0.7。

I-ICV 在 0.81~1.00,均大于 0.78;K* 值在 0.81~1.00,均大于 0.74;S-CVI/UA =0.97>0.80;S-CVI/Ave=0.97>0.90。對量表各一級指標及二級指標進行 Pearson 相關性分析檢驗結構效度,結果顯示,一級指標傳染源、傳播途徑、易感人群、應對能力與總量表的 Pearson 相關系數分別為 0.967、0.968、0.977、0.815,均有統計學意義(P<0.05)。對量表進行探索性因子分析,KMO 值為 0.854,Bartlett 球形檢驗 χ2=1597.679。主成分分析法提取出 4 個成分,方差總變異的累計貢獻率為 94.995%。碎石圖顯示,在主成分上對應點的斜率明顯減小,與量表設計的 4 個維度相吻合,如圖1。

圖1

風險評估量表各條目碎石圖

圖1

風險評估量表各條目碎石圖

2.5 風險分析結果

利用 TOPSIS 計算 38 個科室風險綜合指數,分析結果見表4。風險綜合指數前 10 名的科室有醫學影像科、兒科、超聲醫學科、心臟大血管外科、感染科、急診科、呼吸與危重癥學科、全科醫療科、耳鼻喉頸外科、口腔科、產科。

從前 10 名科室一級指標的綜合指數可以得出,醫學影像科傳染源的風險最高;傳播途徑風險相對較高的科室為兒科、超聲醫學科、感染科、呼吸與危重癥學科、全科醫療科;易感人群風險較高的科室為醫學影像科、兒科、超聲醫學科、心臟大血管外科,這 4 個也是應對能力相對較弱的科室,見表5。

3 討論

在呼吸道傳染病暴發期間,發生院內感染對醫療保健人員及住院患者構成了嚴峻挑戰,直接影響患者的就醫質量,并會導致醫院的額外支出[13]。綜合醫院作為醫療活動的主要場所,其人流量大、異地患者多和就診疾病復雜等特點成為了院內感染的危險因素,及時有效地避免院內感染是醫療保健專業人員的一項艱巨任務[14]。所以在日常工作中進行風險評估,可以使醫務人員識別工作及工作場所中隱藏的風險,及時完善日常診療和管理工作,避免院內感染的發生。

呼吸道傳染性疾病的傳播需要具有傳染源、傳播途徑及易感人群 3 個必要環節,以及自然因素、社會因素 2 個重要因素[15]。因此本研究從傳染源、傳播途徑、易感人群、應對能力 4 個一級指標出發,參考大量關于“新冠疫情”“SARS”“呼吸道傳染病”“院內感染”及“傳染病風險管理”等主題的相關文獻,總結有關醫療機構在呼吸道傳染病防控及管理過程中的各個環節,從中提取出相應的三級指標。所有專家經過 2 輪德爾菲法打分,最終確定了含有 4 個一級指標、38 個三級指標的風險評估體系,可以客觀反映呼吸道傳染病防控的風險等級。在呼吸道傳染病的風險評估量表各二級指標劃分上,依據 Umakanthan 等[16]對新型冠狀病毒感染的起源、傳播以及管理方面的總結,傳染源可分人、機、物、料 4 個二級指標;根據 Lotfi 等[17]的分析和總結,傳播途徑包括接觸傳播、非接觸傳播 2 個二級指標;根據醫院日常的診療環境及人流特點,易感人群主要劃分為患者、醫務人員和其他人員,其中其他人員為陪護人員、保潔人員、執勤人員等[18];應對能力包括應急儲備、預警管理 2 個二級指標。因呼吸道感染存在潛伏性,可能存在人員交叉的情況,即剛入院的患者可能是病毒的攜帶者,他既是傳染源也被視為易感人群,因此我們在設置三級指標時考慮了人的因素,將人作為傳染源的一個方面,把就診的患者及其他人員納入其中[19]。另外在醫療活動的過程中使用過的物品作為傳染源也可能是接觸傳播的傳播途徑之一,因此根據實際工作情況在 2 個一級指標中均有體現。

層次分析法是指將與決策有關的元素分解成目標、準則、方案等層次,在此基礎之上進行定性和定量分析的決策方法[20]。層次分析法結果提示,傳染源、傳播途徑、易感人群、應對能力各維度權重依次為 0.3333、0.3333、0.1667、0.1667。這反映了傳染源和傳播途徑在疫情防控風險評估中同樣重要,并且易感人群和應對能力具有同等的權重水平,這與我們日常防護中對傳染源的管控和日常環境的消毒措施等方法的合理性相印證[21]。在傳染源維度中,“常用儀器(檢查儀器及監護設備)”“確診病例”“有發熱”“初篩陽性病例”“咳嗽等呼吸道癥狀感染病例”“醫療廢物”和“室內空氣”6 項指標所占權重較大,這 6 項指標均為可以確定傳染源,并且是在醫療活動過程中可能會存在密切接觸[22]。在傳播途徑維度中非接觸傳播所占權重高于接觸傳播,非接觸傳播為病毒的主要傳播方式。在新型冠狀病毒感染疫情時期,一項關于武漢醫院新型冠狀病毒氣溶膠分布的研究報告指出,醫院病房的最大傳播距離為 4 m[23]。醫院的病房作為相對封閉的區域與室外環境相比,呼吸道傳染病的傳播率預計增加了 18.7 倍[24]。易感人群和應對能力占比較低,可能是由于該研究在新型冠狀病毒感染疫情防控期間進行,在此期間我國公民在公共場所活動被要求需佩戴口罩且盡可能保持 1 m 以上距離,最大可能地減低人群的感染概率,并且在疫情防控期間我國醫療機構應急儲備充足,各部門應急預案的制定完備[25-26]。

利用構建完成的量表于 2022 年 12 月對江西省某三級甲等綜合醫院的 38 個科室進行風險評估。在利用 TOPSIS 進行風險綜合指數的計算后發現風險相對較高的 10 個科室有醫學影像科(0.8789)、兒科(0.8060)、超聲醫學科(0.8060)、心臟大血管外科(0.8042)、感染科(0.6969)等。醫學影像科和超聲檢查科為檢查科室,其風險較高可能是這 2 個科室承擔了該院區所有的影像學和超聲的檢查,就診人流量多和管理難度較大,會導致感染大范圍傳播。兒科及產科主要是因為有新生兒和就診患者年齡較小,屬于易感人群中的重點保護人群,其自身免疫能力較成人差[27]。心臟大血管外科、感染科、急診科、呼吸與危重癥學科、全科醫療科這些科室就診疾病組成復雜,大部分就診人員患病程度較重,診療方案較為復雜,會導致感染風險增高[28]。耳鼻喉頸外科、口腔科因為其診療方式的特殊性導致部分防護的有效性低于其他科室[29]。通過這次的風險評估我們可以針對各科室防控的薄弱環節,針對性地加強防控措施,為各科室制定相應的管理制度提供科學的依據。

綜上所述,本研究探索了綜合醫院呼吸道傳染病發生的風險評估指標體系,并利用層次分析法建立了半定量風險評估方法。該研究完成后綜合性醫院根據風險指標體系進行風險評估,并根據評估結果選擇預防重點和策略、優化醫療資源配置,針對預防、診療、控制中的各個環節采取差異化干預措施,實現風險科室的等級評估,優化應急防控措施,使應急防控措施更高效快速并且具有針對性。因為風險評估各因素的不穩定性和重大突發公共衛生事件風險的動態變化,未來仍需要進一步探索和完善現有風險評估指標體系。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。