傷口感染會延長傷口愈合時間,增加住院周期和再入院率,嚴重影響患者的生活質量和增加經濟支出。及時、準確地識別和處理傷口感染,是促進傷口愈合和實現成本效益管理最大化的關鍵。2022 年,國際傷口感染協會發表了第 3 版《臨床實踐中的傷口感染:最佳實踐原則》專家共識。該共識囊括了傷口環境、感染的危險因素、生物膜、抗菌藥物耐藥性以及傷口感染的識別和管理等相關領域研究和臨床實踐的新進展,并提供了詳細的感染評估和處理方法。該文將介紹 2022 版專家共識的主要內容,解讀其中更新的內容,以幫助醫務人員、患者、照顧者和政策制定者了解最新的共識文件,促進其在傷口感染預防和治療方面的臨床應用,更好地提升臨床實踐質量。

引用本文: 雷常彬, 許珂, 周川茹, 劉珊珊, 王聰, 曹華, 蔣艷. 2022 版《臨床實踐中的傷口感染:最佳實踐原則》專家共識解讀. 華西醫學, 2024, 39(4): 509-516. doi: 10.7507/1002-0179.202311208 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

傷口感染指微生物侵入、破壞、增殖和繁衍于非完整性皮膚,達到一定水平后使傷口愈合困難,在損傷處常可見紅腫、硬結、積液等表現,在不斷變化的傷口發展和診療過程中,傷口感染可繼發于各種類型的急、慢性傷口,發生率為 16.1%~78.2%[1-3]。傷口感染不僅延長傷口愈合時間和住院時間、增加再入院率,甚至導致患者死亡,造成巨大經濟支出,是不可忽視的臨床問題[4-6]。研究顯示,手術部位傷口感染可導致患者住院時間延長 7~11 d,還會增加額外與感染相關的直接經濟支出[5, 7-8]。有效的傷口感染管理對于改善患者臨床結局至關重要[9]。2022 年國際傷口感染協會(International Wound Infection Institution, IWII)基于 2016 年發布的第 2 版《臨床實踐中的傷口感染:最佳實踐原則》專家共識(以下簡稱“舊版共識”)進行更新[9-10]。2022 版《臨床實踐中的傷口感染:最佳實踐原則》專家共識(以下簡稱“新版共識”)基于對傷口感染的科學研究和臨床應用的最新實踐信息,整合了傷口環境、感染的危險因素、生物膜、抗菌藥物耐藥性以及傷口感染的識別和管理的新技術相關的研究現狀和臨床實踐進展,并提供了圍繞感染管理各個環節的指導性建議,提高了共識的科學性和實用性。本文將比較新版和舊版共識的主要內容,解讀新版共識更新的內容,以幫助醫務人員、患者、照顧者等相關人員了解最新的傷口感染研究概況和指導性建議,促進其在傷口感染預防和治療方面的臨床應用,更好地提升臨床實踐質量。

1 新版專家共識發布背景

IWII 是一個旨在通過出版物、研究、宣傳活動和教育機會來促進傷口感染預防、識別和管理的國際組織,其在 2008 年編寫了第 1 版《臨床實踐中的傷口感染:最佳實踐原則》專家共識,并由世界傷口愈合學會世界聯盟批準和發布,該共識提供了傷口感染診斷和治療的指導方針,服務于日常的臨床操作[7]。此后,IWII 在 2016 年發布了舊版共識,此共識概述了傷口感染預防、識別和管理方面的關鍵概念和進展,促進了人們對傷口感染的認識和理解,尤其是對傷口生物膜的認識。新版共識是 IWII 在時隔 6 年后就這一主題再次做出的更新。新版共識采用了更為嚴格的制定方法,包括文獻回顧、系統評價、德爾菲法(旨在完善定義)、局部抗菌劑臨床療效證據的批判性評估,以及全球關鍵跨學科領袖的同行評審,極大地提高了共識的科學性和可行性。

IWII 官網提供了可供下載的 6 種語言的新版共識文件。在舊版共識基礎上,新版共識納入了當前傷口感染預防的最新證據和當前最佳實踐,對“支持感染診治的最佳實踐、傷口感染的識別與評估、確定和診斷、生物膜、患者的整體評估和治療、傷口床準備、抗菌藥物的耐藥性和管理,以及感染科學和未來實踐方向”等做了全面闡述。全文包括 15 個章節,共 57 頁,并在術語章節增加了表面活性劑、心理測量特性、纖維蛋白等 12 個術語,術語共 58 個。

2 主要更新章節內容解讀

2.1 識別和評估傷口感染

微生物負荷并不總是與臨床感染表現和癥狀相關,培養、分子技術和其他診斷手段常耗費時間,也并不總是有條件開展,因此,臨床人員必須通過自身知識和技能并結合評估工具來對傷口進行臨床評估[11]。傷口感染演進模型(IWII Wound Infection Continuum, IWII-WIC)是學者們通過專家共識總結的一種根據傷口的臨床表現概念化微生物在傷口內作用過程的可視化工具。IWII-WIC 反映了微生物在傷口中造成影響的各個階段,按照嚴重性分為污染、定植、局部感染(隱性和顯性)、擴散性感染和全身感染,是臨床人員識別和評估傷口感染的指導性工具,適用于各種類型的傷口。

而對于其他特定類型傷口,新版共識增加了針對特定傷口類型的感染評估工具,使讀者能夠進一步了解和學習,改善臨床實踐。

2.1.1 更新 IWII-WIC

兩版共識均詳述了 IWII-WIC 5 個階段包含的相關癥狀和體征,新版共識認為隱性的局部感染的概念主要適用于慢性傷口中觀察到的臨床指標,建議相關描述應在用于描述傷口表現出顯性(典型)局部感染癥狀之前。舊版共識擴散性感染中不適、嗜睡等非特異性癥狀在新版共識中被認為是全身感染的癥狀,這說明學者認識到非特異性癥狀往往出現在感染的最后階段,此類癥狀在評估中往往被忽視,提示醫務人員對患者的整體評估應提前,防止感染進一步惡化。此外,單一的體征/癥狀無法可靠地證實是否存在傷口感染,因此,新版共識建議同時出現多個體征/癥狀時才考慮傷口感染,但并未確定提示感染的具體癥狀/體征的數量和類型,這對于臨床實踐的運用是十分模糊的。需注意的是,盡管兩版共識均劃分了微生物侵入傷口到擴散性感染 5 個環節,但傷口感染是一個連續的過程,并不會定格在某一個“節點”,且某些癥狀會在多個階段出現,如發熱可能會貫穿感染發生到治愈,這給評估人員感染帶來了挑戰,因此,應使臨床經驗較豐富的人員來評估感染,因為他們往往更具被豐富的臨床知識和批判性思維。兩版共識對 IWII-WIC 的描述見表1。

2.1.2 增加傷口感染評估工具類型

新版共識建議傷口感染的臨床評估應包括傷口床的解剖位置、局部表現和周圍組在內的評估。傷口感染評估工具結合客觀測量與主觀描述,可獲取代表某種臨床變化的數值,從而更有利于醫務人員確定診斷、監測和記錄(表2)。可見,新版共識列舉了特定傷口類型感染評估工具[11-18],但由于沒有單一的體征或癥狀能可靠地證實傷口感染是否存在,所以,這些評估工具通常會提供體征和癥狀檢查清單,其中大多數已被納入 IWII-WIC。然而,相關工具大多為國外學者研制,尚未在我國廣泛應用,缺乏相關信效度檢驗對的研究,因此,我國學者可探索相關評估工具的效能或是根據國情自主研制評估工具,以期在獲取診斷性實驗結果之前就能對我國患者進行科學、準確的評估,為后續治療提供參考。

2.1.3 增加特定傷口類型的評估注意事項

不同傷口類型病因和風險因素導致傷口感染特征和患者癥狀有所不同[19]。新版共識增加特定傷口類型的評估要點(表3),包括手術部位感染、壓瘡/壓力性損傷、糖尿病足部潰瘍、腿部慢性潰瘍、皮膚撕裂傷,但目前沒有一項工具包含了個體、傷口本身和環境相關的所有因素。

2.2 傷口感染的診斷

傷口感染的診斷不僅要考慮患者癥狀/體征和傷口特征,還需判斷導致感染的微生物是否存在,并識別微生物及其敏感性[20]。血液標志物檢查有助于醫生快速判斷感染及感染類型,評價疾病嚴重程度和預后,提高疾病的診療速度,如血常規最傳統的感染性檢測指標,是臨床初步判斷感染與否、鑒別感染類型的最基本、最常用指標;微生物培養結果可用于確定傷口微生物的種類及其敏感性,對于抗菌藥物的選擇具有指導意義;放射學檢查可識別深層組織,如骨骼和肺的形態和密度,可輔助判斷是否發生骨髓炎;還可用超聲介入獲取皮下、血管和肌肉層中的回聲團判斷膿腫、積液或血腫的程度。新版共識增加了感染診斷試驗以輔助確定是否發生感染以及感染對全身的影響,并詳述了采集樣本的方法。

2.2.1 新增傷口感染診斷試驗

兩版共識均強調傷口自身、患者和環境因素共同影響傷口感染。而微生物入侵是導致傷口感染直接因素,診斷性試驗可幫助醫務人員獲取相關微生物的種類及數量,以及微生物過量導致傷口出現感染表現后的臨床信息,是傷口感染最可靠的診斷方式。新版共識在舊版共識的基礎上增加了感染相關的診斷試驗(表4)。

2.2.2 更新樣本采集流程

對傷口樣本/傷口培養物進行微生物分析,能識別致病微生物種類,并在臨床診斷傷口感染后幫助醫務人員做出抗菌劑治療的選擇[21]。正確的傷口樣本采集技術能夠使微生物培養結果更為準確。傷口樣本采樣技術包括傷口活檢(Biopsy)、針吸細胞學(Needle spiration)和傷口拭子采樣(Swabbing)。傷口活檢和針吸細胞學檢查能夠識別傷口中存在的致病菌種類和毒性,但其具有侵入性,且需要較高的技術水平。傷口拭子采樣是臨床更常用和較簡單的方法,如 Levine 法和 Z 字法。有研究顯示,Levine 法能在急、慢性傷口中檢測到更多的微生物[22]。因此,兩版共識均推薦基于 Levine 法采集傷口拭子樣本,新版共識在 Levine 法基礎上提出了更為完整的采集流程(表5),使醫務人員傷口樣本采集流程更加系統和全面。

2.2.3 增加微生物檢查類型

傷口拭子的微生物分析無法識別深層微生物,此外,在運送至實驗室的過程中,所采集的微生物并非都能存活,這會影響結果的準確性[23]。實驗室可以快速開展顯微鏡檢查,以評估傷口樣本中存在的微生物數量和類型。舊版共識列舉了光鏡、熒光鏡檢、共聚焦激光掃描顯微術、掃描電鏡術、透射電鏡術 5 種顯微鏡檢測機制和優劣勢,新版在此基礎上增加了生物學檢查即聚合酶鏈反應。聚合酶鏈反應具有以下優勢:① 可確認細菌、毒素、病毒和其他微生物的相關基因;② 快速且具有高度特異性;③ 可鑒定不可培養或生長緩慢的微生物,如分枝桿菌、厭氧菌或病毒。

2.3 傷口生物膜

在傷口由急性轉為慢性,傷口慢性炎癥以及傷口遷延不愈的過程中,生物膜扮演著重要角色,一項流行性研究證實,近 80%的慢性傷口有生物膜。新版共識認為當前生物膜相關研究仍然不足,在妨礙傷口愈合過程中的確切作用尚未闡明,因此對舊版共識內容做了部分修改。

2.3.1 修改生物膜定義

舊版共識將生物膜定義為:具有遺傳多樣性和差異基因表達(表現型)的一種有組織的微生物群落,可引發產生獨特感染(慢性感染)的行為和防御。其特點是對抗菌藥物和微生物殺滅劑具有很強的抗藥性,同時不受宿主免疫力的影響。新版共識將其修改為:生物膜是聚集的微生物,具有獨有的特征,提高了對治療和宿主防御的耐受性,傷口生物膜與傷口愈合受損以及慢性炎癥的體征和癥狀有關。新版定義更強調生物膜對患者造成的臨床影響。

2.3.2 刪除生物膜周期

舊版共識詳述了生物膜的發展周期和識別潛在生物膜的指標。但新版共識認為傷口生物膜的理論構建主要側重于將生物膜體外研究中已知的生物膜外推至慢性傷口臨床環境,而體外急性或慢性傷口生長的生物膜和實驗室微環境生長的生物膜存在差異,導致眾多學者對生物膜的產生與發展仍存在爭議。因此,新版共識雖認可生物膜的發生發展存在一定規律,但并未敘述具體的發展周期。

并且,新版共識在識別潛在生物膜指標的基礎上著重介紹了生物膜的基礎研究及其在臨床傷口環境中的應用和關于傷口生物膜的已知(和未知)情況。由此可見,盡管生物膜導致許多臨床問題,但目前人們對于其在傷口內的發展和機制的了解仍然不足。

2.4 增加整體評估與管理

對傷口感染患者的整體照護目標是重新調整個體和致病微生物之間的互動關系,以形成對個體有利的局面,主要包括:識別可能促使感染發展或延長的因素;確定可行及被患者和家庭照護者所接受的照護目標和治療方法;制定全面的傷口感染預防和治療計劃(與患者偏好和照護目標相一致)。因此,對患者整體、患者局部傷口和外部環境進行以人為本的評估對于獲得積極的結果是至關重要。新版共識建議除了對傷口進行全面的臨床評估外,應綜合評估導致患者傷口感染的因素,對患者、傷口及環境進行整體評估,并在評估過程中提升患者參與度。

2.4.1 強調對傷口感染患者或高風險的人群進行整體評估

新版共識推薦使用“全身傷口感染評估”評估工具對傷口感染患者或高風險的人群進行整體評估,該工具縮寫為 WOUND,WOUND 分別代表 what happened(發生了什么?)、oxygen/perfusion(氧合)、underlying factors(潛在因素)、nutrition(營養情況)、disease/drug(疾病/藥物)。由此可見,整體評估涉及傷口本身、患者和環境等多個方面,因此實施整體評估,包括臨床醫生、臨床藥師、傷口治療師、護士、營養師和心理醫師等多學科團隊人員的參與才能達到最佳效果。

2.4.2 提升患者參與度

整體評估和管理的一項基本原則是讓患者及其家庭護理者參與該過程,從而了解他們的優先事項、護理目標和參與傷口管理的能力。新版共識建議醫護人員與患者及其家庭護理者合作制定護理決策,以減少傷口感染對患者身體和社會心理的影響。然而,有研究顯示我國大多數患者及家屬因醫療成本的問題則更傾向于居家護理傷口,這增加了提升患者參與的實施難度[24]。因此,我國積極探索遠程醫療模式對傷口管理的影響,促進了對患者傷口狀態的遠程監測,節約了患者就診時間的同時保持了最佳的傷口護理[25]。

2.5 局部抗微生物治療

2.5.1 新增局部抗菌劑的種類

新版共識在舊版僅介紹抗菌劑概念和重要性的基礎上,歸納了 15 種常用抗菌劑(藥物和非藥物)的種類、特性、適用范圍等情況(表6)。

2.6 傷口處理中的無菌技術

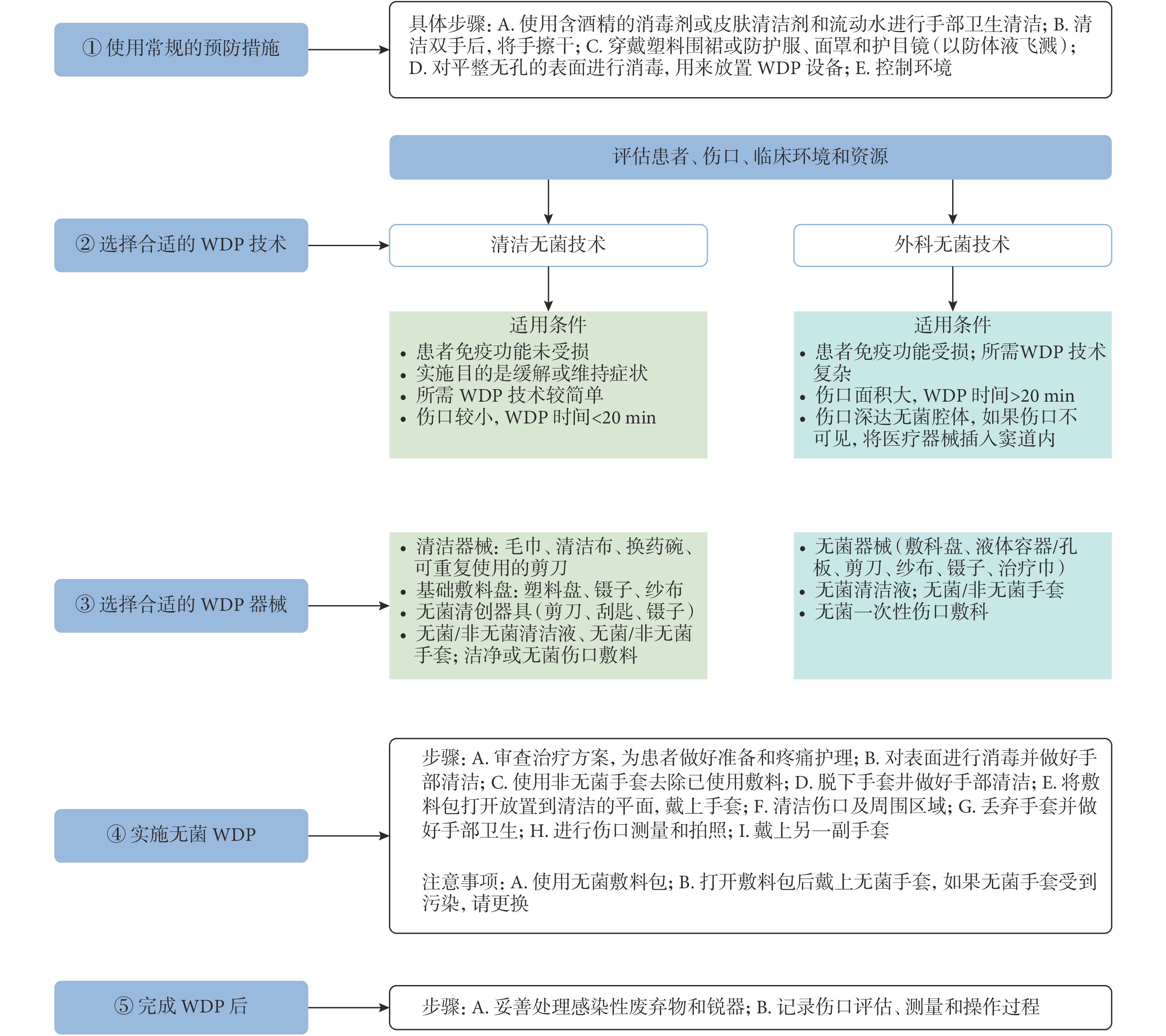

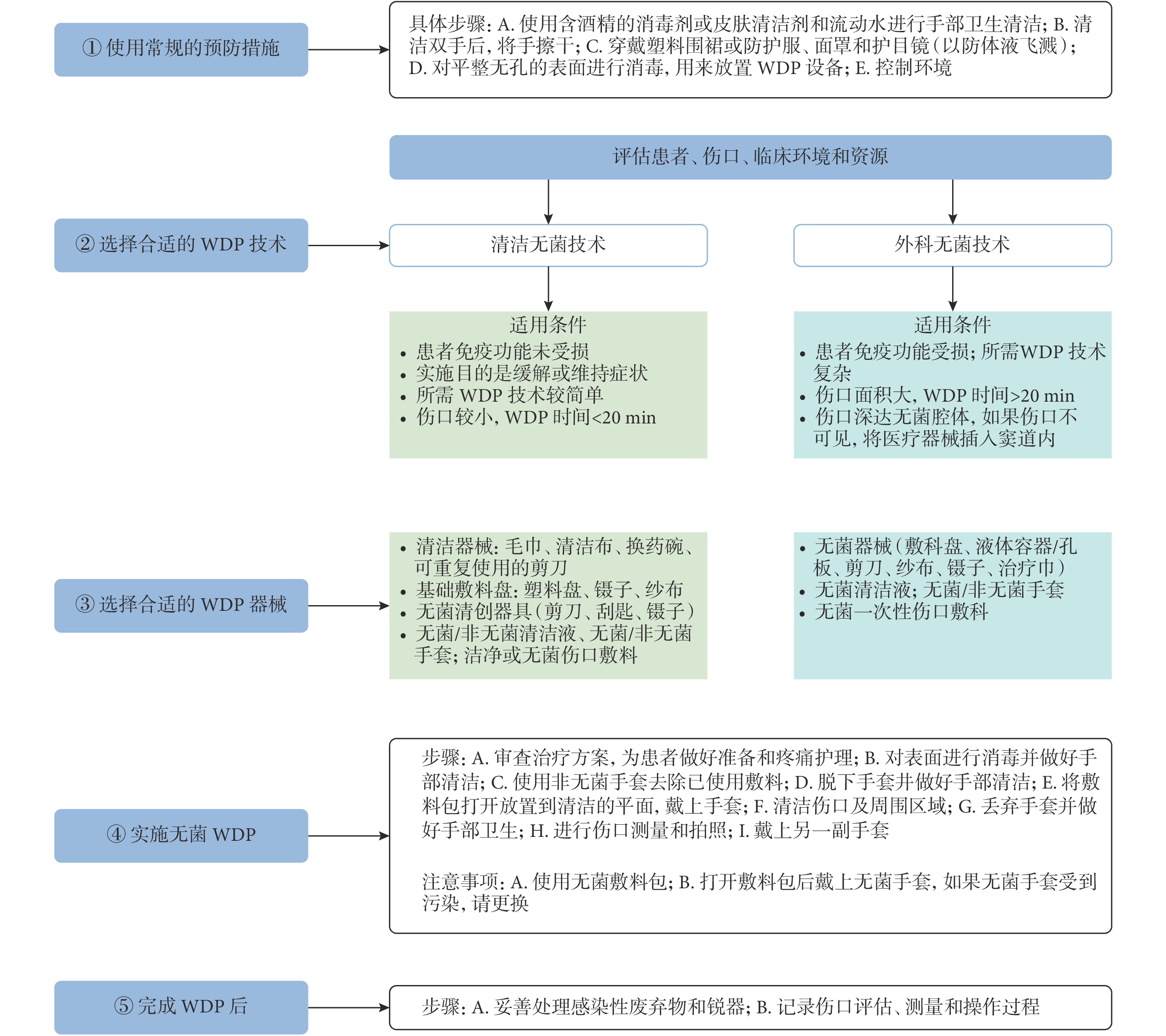

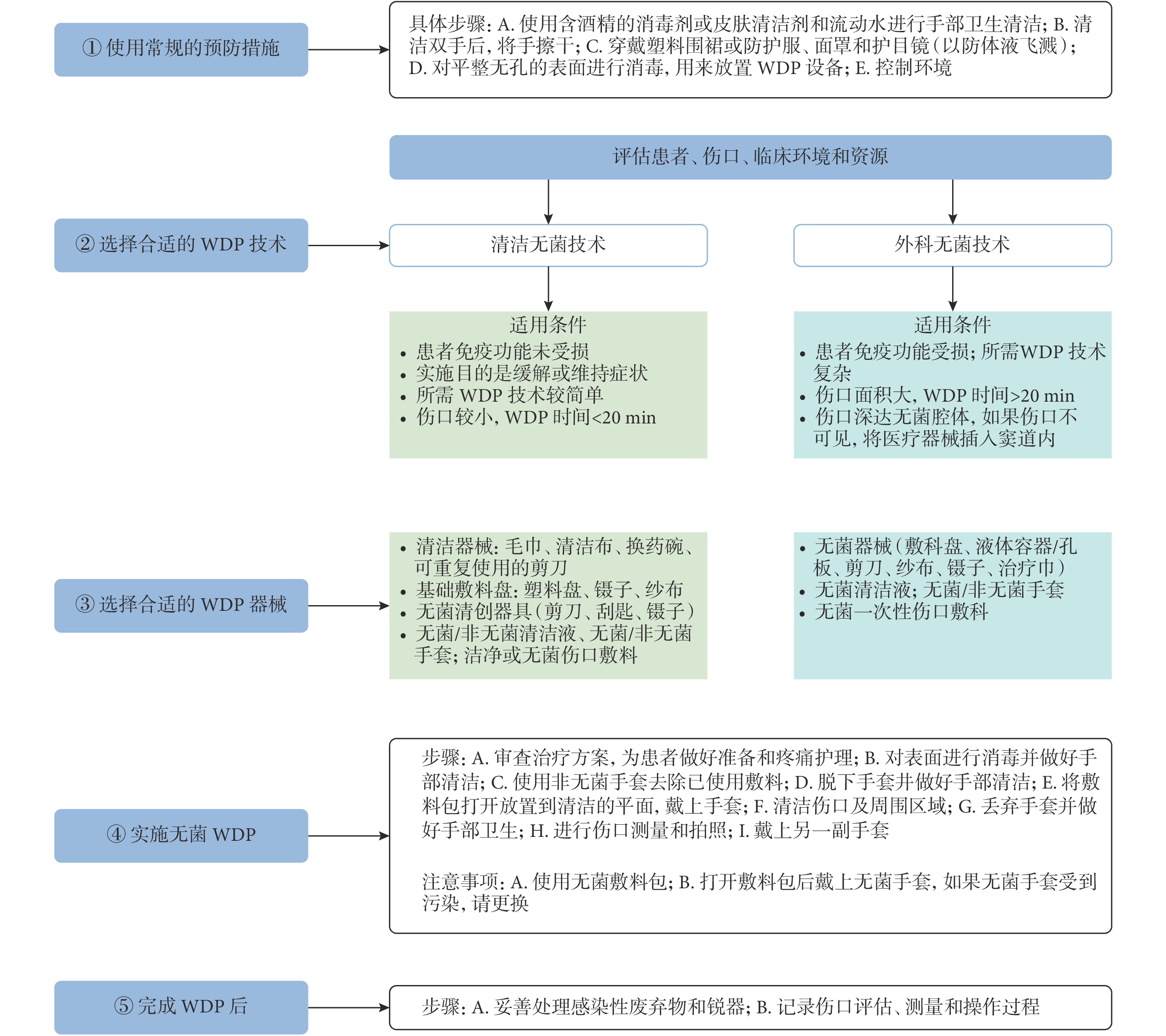

舊版共識僅在文中提及傷口管理需要使用無菌技術。新版共識則單獨增加無菌技術章節,主要增加內容為無菌技術的類型、選擇無菌技術的原則及實施流程。

2.6.1 無菌技術類型

新版共識描述了 2 種用于傷口包扎流程時(wound dressing procedure, WDP)的無菌技術,包括外科無菌技術和清潔無菌技術。2 種無菌技術注意事項和所需器械見表7。

2.6.2 無菌技術實施流程

正確的 WDP 流程對于維持適當的無菌水平和防止交叉感染至關重要(圖1)。

圖1

實施 WDP 無菌技術流程圖

圖1

實施 WDP 無菌技術流程圖

WDP:傷口包扎流程

3 討論

新版共識在基于近年來傷口感染研究進展的基礎上提供了評估和預防的可視化工具——IWII-WIC,提高了其在臨床工作中的易用性和可及性。但由于導致傷口感染的內、外部因素會存在個體差異,因此該共識可能無法滿足醫務人員對特定傷口類型精準護理的需求。且筆者認為該共識還存在以下局限性:① 未進行證據等級評價和推薦強度評價;② 共識基于的證據以英語發表的為主;③ 關于抗菌治療/抗菌劑的一章基于綜述,該章節只考慮了目前常用的局部抗菌治療方法,無法反映對傷口感染的所有可用的治療方法,未來的版本可以探索其他傷口感染治療,包括生物物理模式,如光療法、超聲和負壓傷口治療;④ 未提及預防手術部位感染,也沒有詳細闡述膿毒癥的處理,建議下一個版本可以更深入地探索這些主題。盡管新版共識存在某些局限性,但新版共識覆蓋面廣,可為所有急慢性傷口的感染管理提供普適性策略,提出了最佳實踐建議,值得國內同行和政策制定者參考借鑒,且筆者尚未檢索到我國發布的對于傷口感染主題的共識或臨床實踐指南,基于此,新版共識和其他傷口管理指導性文件可為我國的傷口管理提供臨床路徑支持。

4 小結

首先,傷口感染是全球衛生保健機構面臨的共同難題,嚴重威脅著患者的生命健康,給社會帶來了沉重的經濟壓力與醫療負擔,新版共識較舊版共識,在感染預防、識別和診斷方面的內容增加較多,充分體現了“預防重于治療”這一理念;且新版共識在感染管理的建議中環環相扣,有助于促進共識的臨床轉化,因此醫務人員應了解和掌握相關知識,促進自身傷口感染管理水平的提高,以進一步改善患者臨床結局。其次,新版共識在感染管理的各個環節均提供了詳細的實施建議,應用和改進診療和護理相關新技術,以降低傷口感染的危害和促進我國傷口事業的可持續發展。最后,我國相關部門和機構應盡快組織和完善臨床實踐指南的制定和傳播工作,促進傷口感染指導性文件的進一步科學化和系統化。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。

傷口感染指微生物侵入、破壞、增殖和繁衍于非完整性皮膚,達到一定水平后使傷口愈合困難,在損傷處常可見紅腫、硬結、積液等表現,在不斷變化的傷口發展和診療過程中,傷口感染可繼發于各種類型的急、慢性傷口,發生率為 16.1%~78.2%[1-3]。傷口感染不僅延長傷口愈合時間和住院時間、增加再入院率,甚至導致患者死亡,造成巨大經濟支出,是不可忽視的臨床問題[4-6]。研究顯示,手術部位傷口感染可導致患者住院時間延長 7~11 d,還會增加額外與感染相關的直接經濟支出[5, 7-8]。有效的傷口感染管理對于改善患者臨床結局至關重要[9]。2022 年國際傷口感染協會(International Wound Infection Institution, IWII)基于 2016 年發布的第 2 版《臨床實踐中的傷口感染:最佳實踐原則》專家共識(以下簡稱“舊版共識”)進行更新[9-10]。2022 版《臨床實踐中的傷口感染:最佳實踐原則》專家共識(以下簡稱“新版共識”)基于對傷口感染的科學研究和臨床應用的最新實踐信息,整合了傷口環境、感染的危險因素、生物膜、抗菌藥物耐藥性以及傷口感染的識別和管理的新技術相關的研究現狀和臨床實踐進展,并提供了圍繞感染管理各個環節的指導性建議,提高了共識的科學性和實用性。本文將比較新版和舊版共識的主要內容,解讀新版共識更新的內容,以幫助醫務人員、患者、照顧者等相關人員了解最新的傷口感染研究概況和指導性建議,促進其在傷口感染預防和治療方面的臨床應用,更好地提升臨床實踐質量。

1 新版專家共識發布背景

IWII 是一個旨在通過出版物、研究、宣傳活動和教育機會來促進傷口感染預防、識別和管理的國際組織,其在 2008 年編寫了第 1 版《臨床實踐中的傷口感染:最佳實踐原則》專家共識,并由世界傷口愈合學會世界聯盟批準和發布,該共識提供了傷口感染診斷和治療的指導方針,服務于日常的臨床操作[7]。此后,IWII 在 2016 年發布了舊版共識,此共識概述了傷口感染預防、識別和管理方面的關鍵概念和進展,促進了人們對傷口感染的認識和理解,尤其是對傷口生物膜的認識。新版共識是 IWII 在時隔 6 年后就這一主題再次做出的更新。新版共識采用了更為嚴格的制定方法,包括文獻回顧、系統評價、德爾菲法(旨在完善定義)、局部抗菌劑臨床療效證據的批判性評估,以及全球關鍵跨學科領袖的同行評審,極大地提高了共識的科學性和可行性。

IWII 官網提供了可供下載的 6 種語言的新版共識文件。在舊版共識基礎上,新版共識納入了當前傷口感染預防的最新證據和當前最佳實踐,對“支持感染診治的最佳實踐、傷口感染的識別與評估、確定和診斷、生物膜、患者的整體評估和治療、傷口床準備、抗菌藥物的耐藥性和管理,以及感染科學和未來實踐方向”等做了全面闡述。全文包括 15 個章節,共 57 頁,并在術語章節增加了表面活性劑、心理測量特性、纖維蛋白等 12 個術語,術語共 58 個。

2 主要更新章節內容解讀

2.1 識別和評估傷口感染

微生物負荷并不總是與臨床感染表現和癥狀相關,培養、分子技術和其他診斷手段常耗費時間,也并不總是有條件開展,因此,臨床人員必須通過自身知識和技能并結合評估工具來對傷口進行臨床評估[11]。傷口感染演進模型(IWII Wound Infection Continuum, IWII-WIC)是學者們通過專家共識總結的一種根據傷口的臨床表現概念化微生物在傷口內作用過程的可視化工具。IWII-WIC 反映了微生物在傷口中造成影響的各個階段,按照嚴重性分為污染、定植、局部感染(隱性和顯性)、擴散性感染和全身感染,是臨床人員識別和評估傷口感染的指導性工具,適用于各種類型的傷口。

而對于其他特定類型傷口,新版共識增加了針對特定傷口類型的感染評估工具,使讀者能夠進一步了解和學習,改善臨床實踐。

2.1.1 更新 IWII-WIC

兩版共識均詳述了 IWII-WIC 5 個階段包含的相關癥狀和體征,新版共識認為隱性的局部感染的概念主要適用于慢性傷口中觀察到的臨床指標,建議相關描述應在用于描述傷口表現出顯性(典型)局部感染癥狀之前。舊版共識擴散性感染中不適、嗜睡等非特異性癥狀在新版共識中被認為是全身感染的癥狀,這說明學者認識到非特異性癥狀往往出現在感染的最后階段,此類癥狀在評估中往往被忽視,提示醫務人員對患者的整體評估應提前,防止感染進一步惡化。此外,單一的體征/癥狀無法可靠地證實是否存在傷口感染,因此,新版共識建議同時出現多個體征/癥狀時才考慮傷口感染,但并未確定提示感染的具體癥狀/體征的數量和類型,這對于臨床實踐的運用是十分模糊的。需注意的是,盡管兩版共識均劃分了微生物侵入傷口到擴散性感染 5 個環節,但傷口感染是一個連續的過程,并不會定格在某一個“節點”,且某些癥狀會在多個階段出現,如發熱可能會貫穿感染發生到治愈,這給評估人員感染帶來了挑戰,因此,應使臨床經驗較豐富的人員來評估感染,因為他們往往更具被豐富的臨床知識和批判性思維。兩版共識對 IWII-WIC 的描述見表1。

2.1.2 增加傷口感染評估工具類型

新版共識建議傷口感染的臨床評估應包括傷口床的解剖位置、局部表現和周圍組在內的評估。傷口感染評估工具結合客觀測量與主觀描述,可獲取代表某種臨床變化的數值,從而更有利于醫務人員確定診斷、監測和記錄(表2)。可見,新版共識列舉了特定傷口類型感染評估工具[11-18],但由于沒有單一的體征或癥狀能可靠地證實傷口感染是否存在,所以,這些評估工具通常會提供體征和癥狀檢查清單,其中大多數已被納入 IWII-WIC。然而,相關工具大多為國外學者研制,尚未在我國廣泛應用,缺乏相關信效度檢驗對的研究,因此,我國學者可探索相關評估工具的效能或是根據國情自主研制評估工具,以期在獲取診斷性實驗結果之前就能對我國患者進行科學、準確的評估,為后續治療提供參考。

2.1.3 增加特定傷口類型的評估注意事項

不同傷口類型病因和風險因素導致傷口感染特征和患者癥狀有所不同[19]。新版共識增加特定傷口類型的評估要點(表3),包括手術部位感染、壓瘡/壓力性損傷、糖尿病足部潰瘍、腿部慢性潰瘍、皮膚撕裂傷,但目前沒有一項工具包含了個體、傷口本身和環境相關的所有因素。

2.2 傷口感染的診斷

傷口感染的診斷不僅要考慮患者癥狀/體征和傷口特征,還需判斷導致感染的微生物是否存在,并識別微生物及其敏感性[20]。血液標志物檢查有助于醫生快速判斷感染及感染類型,評價疾病嚴重程度和預后,提高疾病的診療速度,如血常規最傳統的感染性檢測指標,是臨床初步判斷感染與否、鑒別感染類型的最基本、最常用指標;微生物培養結果可用于確定傷口微生物的種類及其敏感性,對于抗菌藥物的選擇具有指導意義;放射學檢查可識別深層組織,如骨骼和肺的形態和密度,可輔助判斷是否發生骨髓炎;還可用超聲介入獲取皮下、血管和肌肉層中的回聲團判斷膿腫、積液或血腫的程度。新版共識增加了感染診斷試驗以輔助確定是否發生感染以及感染對全身的影響,并詳述了采集樣本的方法。

2.2.1 新增傷口感染診斷試驗

兩版共識均強調傷口自身、患者和環境因素共同影響傷口感染。而微生物入侵是導致傷口感染直接因素,診斷性試驗可幫助醫務人員獲取相關微生物的種類及數量,以及微生物過量導致傷口出現感染表現后的臨床信息,是傷口感染最可靠的診斷方式。新版共識在舊版共識的基礎上增加了感染相關的診斷試驗(表4)。

2.2.2 更新樣本采集流程

對傷口樣本/傷口培養物進行微生物分析,能識別致病微生物種類,并在臨床診斷傷口感染后幫助醫務人員做出抗菌劑治療的選擇[21]。正確的傷口樣本采集技術能夠使微生物培養結果更為準確。傷口樣本采樣技術包括傷口活檢(Biopsy)、針吸細胞學(Needle spiration)和傷口拭子采樣(Swabbing)。傷口活檢和針吸細胞學檢查能夠識別傷口中存在的致病菌種類和毒性,但其具有侵入性,且需要較高的技術水平。傷口拭子采樣是臨床更常用和較簡單的方法,如 Levine 法和 Z 字法。有研究顯示,Levine 法能在急、慢性傷口中檢測到更多的微生物[22]。因此,兩版共識均推薦基于 Levine 法采集傷口拭子樣本,新版共識在 Levine 法基礎上提出了更為完整的采集流程(表5),使醫務人員傷口樣本采集流程更加系統和全面。

2.2.3 增加微生物檢查類型

傷口拭子的微生物分析無法識別深層微生物,此外,在運送至實驗室的過程中,所采集的微生物并非都能存活,這會影響結果的準確性[23]。實驗室可以快速開展顯微鏡檢查,以評估傷口樣本中存在的微生物數量和類型。舊版共識列舉了光鏡、熒光鏡檢、共聚焦激光掃描顯微術、掃描電鏡術、透射電鏡術 5 種顯微鏡檢測機制和優劣勢,新版在此基礎上增加了生物學檢查即聚合酶鏈反應。聚合酶鏈反應具有以下優勢:① 可確認細菌、毒素、病毒和其他微生物的相關基因;② 快速且具有高度特異性;③ 可鑒定不可培養或生長緩慢的微生物,如分枝桿菌、厭氧菌或病毒。

2.3 傷口生物膜

在傷口由急性轉為慢性,傷口慢性炎癥以及傷口遷延不愈的過程中,生物膜扮演著重要角色,一項流行性研究證實,近 80%的慢性傷口有生物膜。新版共識認為當前生物膜相關研究仍然不足,在妨礙傷口愈合過程中的確切作用尚未闡明,因此對舊版共識內容做了部分修改。

2.3.1 修改生物膜定義

舊版共識將生物膜定義為:具有遺傳多樣性和差異基因表達(表現型)的一種有組織的微生物群落,可引發產生獨特感染(慢性感染)的行為和防御。其特點是對抗菌藥物和微生物殺滅劑具有很強的抗藥性,同時不受宿主免疫力的影響。新版共識將其修改為:生物膜是聚集的微生物,具有獨有的特征,提高了對治療和宿主防御的耐受性,傷口生物膜與傷口愈合受損以及慢性炎癥的體征和癥狀有關。新版定義更強調生物膜對患者造成的臨床影響。

2.3.2 刪除生物膜周期

舊版共識詳述了生物膜的發展周期和識別潛在生物膜的指標。但新版共識認為傷口生物膜的理論構建主要側重于將生物膜體外研究中已知的生物膜外推至慢性傷口臨床環境,而體外急性或慢性傷口生長的生物膜和實驗室微環境生長的生物膜存在差異,導致眾多學者對生物膜的產生與發展仍存在爭議。因此,新版共識雖認可生物膜的發生發展存在一定規律,但并未敘述具體的發展周期。

并且,新版共識在識別潛在生物膜指標的基礎上著重介紹了生物膜的基礎研究及其在臨床傷口環境中的應用和關于傷口生物膜的已知(和未知)情況。由此可見,盡管生物膜導致許多臨床問題,但目前人們對于其在傷口內的發展和機制的了解仍然不足。

2.4 增加整體評估與管理

對傷口感染患者的整體照護目標是重新調整個體和致病微生物之間的互動關系,以形成對個體有利的局面,主要包括:識別可能促使感染發展或延長的因素;確定可行及被患者和家庭照護者所接受的照護目標和治療方法;制定全面的傷口感染預防和治療計劃(與患者偏好和照護目標相一致)。因此,對患者整體、患者局部傷口和外部環境進行以人為本的評估對于獲得積極的結果是至關重要。新版共識建議除了對傷口進行全面的臨床評估外,應綜合評估導致患者傷口感染的因素,對患者、傷口及環境進行整體評估,并在評估過程中提升患者參與度。

2.4.1 強調對傷口感染患者或高風險的人群進行整體評估

新版共識推薦使用“全身傷口感染評估”評估工具對傷口感染患者或高風險的人群進行整體評估,該工具縮寫為 WOUND,WOUND 分別代表 what happened(發生了什么?)、oxygen/perfusion(氧合)、underlying factors(潛在因素)、nutrition(營養情況)、disease/drug(疾病/藥物)。由此可見,整體評估涉及傷口本身、患者和環境等多個方面,因此實施整體評估,包括臨床醫生、臨床藥師、傷口治療師、護士、營養師和心理醫師等多學科團隊人員的參與才能達到最佳效果。

2.4.2 提升患者參與度

整體評估和管理的一項基本原則是讓患者及其家庭護理者參與該過程,從而了解他們的優先事項、護理目標和參與傷口管理的能力。新版共識建議醫護人員與患者及其家庭護理者合作制定護理決策,以減少傷口感染對患者身體和社會心理的影響。然而,有研究顯示我國大多數患者及家屬因醫療成本的問題則更傾向于居家護理傷口,這增加了提升患者參與的實施難度[24]。因此,我國積極探索遠程醫療模式對傷口管理的影響,促進了對患者傷口狀態的遠程監測,節約了患者就診時間的同時保持了最佳的傷口護理[25]。

2.5 局部抗微生物治療

2.5.1 新增局部抗菌劑的種類

新版共識在舊版僅介紹抗菌劑概念和重要性的基礎上,歸納了 15 種常用抗菌劑(藥物和非藥物)的種類、特性、適用范圍等情況(表6)。

2.6 傷口處理中的無菌技術

舊版共識僅在文中提及傷口管理需要使用無菌技術。新版共識則單獨增加無菌技術章節,主要增加內容為無菌技術的類型、選擇無菌技術的原則及實施流程。

2.6.1 無菌技術類型

新版共識描述了 2 種用于傷口包扎流程時(wound dressing procedure, WDP)的無菌技術,包括外科無菌技術和清潔無菌技術。2 種無菌技術注意事項和所需器械見表7。

2.6.2 無菌技術實施流程

正確的 WDP 流程對于維持適當的無菌水平和防止交叉感染至關重要(圖1)。

圖1

實施 WDP 無菌技術流程圖

圖1

實施 WDP 無菌技術流程圖

WDP:傷口包扎流程

3 討論

新版共識在基于近年來傷口感染研究進展的基礎上提供了評估和預防的可視化工具——IWII-WIC,提高了其在臨床工作中的易用性和可及性。但由于導致傷口感染的內、外部因素會存在個體差異,因此該共識可能無法滿足醫務人員對特定傷口類型精準護理的需求。且筆者認為該共識還存在以下局限性:① 未進行證據等級評價和推薦強度評價;② 共識基于的證據以英語發表的為主;③ 關于抗菌治療/抗菌劑的一章基于綜述,該章節只考慮了目前常用的局部抗菌治療方法,無法反映對傷口感染的所有可用的治療方法,未來的版本可以探索其他傷口感染治療,包括生物物理模式,如光療法、超聲和負壓傷口治療;④ 未提及預防手術部位感染,也沒有詳細闡述膿毒癥的處理,建議下一個版本可以更深入地探索這些主題。盡管新版共識存在某些局限性,但新版共識覆蓋面廣,可為所有急慢性傷口的感染管理提供普適性策略,提出了最佳實踐建議,值得國內同行和政策制定者參考借鑒,且筆者尚未檢索到我國發布的對于傷口感染主題的共識或臨床實踐指南,基于此,新版共識和其他傷口管理指導性文件可為我國的傷口管理提供臨床路徑支持。

4 小結

首先,傷口感染是全球衛生保健機構面臨的共同難題,嚴重威脅著患者的生命健康,給社會帶來了沉重的經濟壓力與醫療負擔,新版共識較舊版共識,在感染預防、識別和診斷方面的內容增加較多,充分體現了“預防重于治療”這一理念;且新版共識在感染管理的建議中環環相扣,有助于促進共識的臨床轉化,因此醫務人員應了解和掌握相關知識,促進自身傷口感染管理水平的提高,以進一步改善患者臨床結局。其次,新版共識在感染管理的各個環節均提供了詳細的實施建議,應用和改進診療和護理相關新技術,以降低傷口感染的危害和促進我國傷口事業的可持續發展。最后,我國相關部門和機構應盡快組織和完善臨床實踐指南的制定和傳播工作,促進傷口感染指導性文件的進一步科學化和系統化。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。