引用本文: 李洪衛, 劉琦, 李奕明, 陳飛, 黃寶濤, 彭勇, 陳茂. 急性腎損傷與非外科術后心臟重癥患者臨床結局的相關性分析. 華西醫學, 2024, 39(1): 22-29. doi: 10.7507/1002-0179.202311221 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

急性腎損傷(acute kidney injury, AKI)是指由多種因素導致腎功能快速下降而引起的具有顯著異質性的臨床綜合征。研究顯示,AKI 在非心臟重癥患者中的患病率為 22.0%~31.7%,與院內或隨訪期間的死亡率增加獨立相關[1-4]。在心臟重癥領域,外科術后 AKI 的研究較多,涉及危險因素、病理生理機制、生物標志物及治療模式等多個維度[5-6]。然而,在接受藥物治療或介入手術的非外科術后心臟重癥患者中 AKI 相關研究卻相對較少,近年來數項研究顯示其患病率為 18%~30%,與院內臨床結局獨立相關[7-9],因此該臨床場景下 AKI 日益受到重視。Naruse 等[10]和 Jentzer 等[11]分別報道了日本與美國大型心臟中心非外科心臟重癥監護室(intensive cardiac care unit, ICCU)內 AKI 患者的臨床特征與隨訪結局,對于如何進一步改善非外科術后心臟重癥患者醫療質量具有重要啟示意義。在我國,非外科術后心臟重癥患者相關研究較為缺乏。Chen 等[12]首次報道了當代我國大型心臟中心 ICCU 患者臨床特征與院內臨床結局,提示疾病譜的多樣性以及非心血管疾病的流行,且與發達國家 ICCU 患者人群具有較大的相似性,但并未聚焦探討此場景下 AKI 所扮演的角色。本研究擬探討中國大型 ICCU 中 AKI 與非外科心臟重癥患者院內臨床結局以及短期隨訪生存率的相關性。

1 對象與方法

1.1 研究對象

研究對象來源于一項旨在改善 ICCU 醫療質量的單中心研究,回顧性地連續納入 2016 年 6 月—2017 年 5 月入住四川大學華西醫院心臟內科 ICCU 的患者[12-13]。排除標準:① 年齡<16 周歲;② 未合并心血管疾病;③ 穩定型冠心病擇期冠狀動脈介入術后;④ 其他擇期心血管介入術后在 ICCU 留觀時間<4 h;⑤ 缺失血清肌酐檢驗結果。此外,若患者在研究期間多次住院均入住 ICCU,僅納入首次不滿足上述排除標準的入住信息;若患者在同一次住院期間多次入住 ICCU,將滿足上述排除標準的入住信息剔除,其余入住信息合并。本研究經四川大學華西醫院生物醫學倫理委員會批準執行[審批號:2018 年審(464)號]。

1.2 數據來源與資料收集

所有數據來源于四川大學華西醫院信息中心提供的研究期間曾入住 ICCU 的全部患者列表、病案管理科提供的紙質病歷以及醫院電子病歷系統。詳細查閱研究對象住院病案首頁、出入院記錄、病程記錄、轉入與轉出 ICCU 記錄、介入手術記錄、有創操作記錄、重癥護理記錄、醫囑單、醫患溝通記錄、輔助檢查結果。提取或查詢的數據包括患者登記號、病案號、人口學資料、患者來源、入住類型、入院與出院時間、入住與轉出 ICCU 時間、是否死亡、是否違背醫囑自動出院、主診斷、所有其他診斷、實驗室檢查結果、心電圖檢查結果、超聲心動圖檢查結果以及主要診療措施等。

1.3 重要變量定義與說明

1.3.1 AKI

按照改善全球腎臟病預后組織(Kidney Disease: Improving Global Outcomes, KDIGO)AKI 血清肌酐標準進行分期:1 期,2 d 內肌酐絕對值升高≥26.5 μmol/L,或 7 d 內肌酐升至基線 1.5~1.9 倍;2 期,7 d 內肌酐升至基線 2.0~2.9 倍;3 期,7 d 內肌酐升至基線 3.0 倍以上,或升高至 354 μmol/L,或開始腎臟替代治療[14]。

1.3.2 查爾斯合并癥指數

該指數最初設計用于在縱向研究中評價住院患者可歸因于慢性合并癥的 1 年死亡率風險,其內容和加權方式通過 Cox 比例風險模型確定[15]。本項研究應用其評估患者慢性疾病復雜程度。該項指數納入的變量有獲得性免疫缺陷綜合征、轉移性實體腫瘤、中重度肝臟疾病、非轉移性實體腫瘤、惡性淋巴瘤、白血病、糖尿病伴靶器官損害、中重度腎臟疾病、截癱或偏癱、糖尿病未合并靶器官損害、輕度肝臟疾病、消化性潰瘍、結締組織病、慢性肺部疾病、癡呆、腦血管疾病、周圍血管疾病、充血性心力衰竭、心肌梗死。最終查爾斯合并癥指數為上述 19 項合并癥的加權分之和。

1.3.3 牛津急性疾病嚴重程度評分

牛津急性疾病嚴重程度評分是急性生理學和慢性健康狀況評價Ⅳ(Acute Physiology and Chronic Health Evaluation Ⅳ, APACHE Ⅳ)評分的簡化版,制定該評分的原始數據源自 APACHE Ⅳ數據集,其僅需 10 個易于采集的變量,且性能并不劣于 APACHE Ⅳ,具有相似的區分度與校準度[16]。本研究應用牛津急性疾病嚴重程度評分評估患者急性疾病嚴重程度,其納入變量包括入住 ICCU 前住院時長、年齡、格拉斯哥昏迷評分、心率、平均動脈壓、呼吸頻率、體溫、24 h 尿量、是否進行機械通氣、是否為擇期手術,同一變量不同賦值給予相應的分值,最終的評分是所有變量在入住 ICCU 后 24 h 內的相應最大分值加權之和。

1.4 研究終點及隨訪

1.4.1 院內復合終點事件

將全因死亡或極其危重自動出院定義為院內復合終點事件。其中極其危重自動出院是指患者存在循環不穩定(休克狀態,或需藥物或機械支持維持循環穩定)、呼吸不穩定(呼吸衰竭,或需機械通氣)、電學活動不穩定(短時間內反復發作惡性心律失常需醫療措施干預)等極其危重情況,卻違背醫囑自動出院。由于文化習俗、經濟條件等因素的影響,病情極其危重情況下違背醫囑自動出院在國內臨床實踐中并非少見現象,常伴隨極差的超短期預后,與院內死亡具有相似的影響因素,為減少偏倚,定義為復合終點事件之一。

1.4.2 全因死亡

隨訪查詢無院內復合終點事件患者全因死亡與死亡時間,隨訪工作截至 2018 年 2 月。

1.5 統計學方法

采用 R 4.3.2 與 SPSS 26.0 軟件進行數據統計分析。符合正態分布或近似正態分布的計量資料采用均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本 t 檢驗;否則使用中位數(下四分位數,上四分位數)表示,組間比較采用 Mann-Whitney U 檢驗。計數資料使用例數、率或構成比表示,組間比較采用 χ2 檢驗,Bonferroni 方法用于校正事后兩兩比較 P 值。AKI 與院內復合終點事件的相關性分析使用多因素二分類 logistic 回歸模型,計算比值比(odds ratio, OR)及其 95% 置信區間(confidence interval, CI)。AKI 與無院內復合終點事件患者短期隨訪臨床結局的相關性分析使用 Kaplan-Meier 生存曲線(組間比較采用對數秩檢驗)和多因素 Cox 回歸模型,計算風險比(hazard ratio, HR)及其 95%CI。雙側檢驗水準 α=0.05。

2 結果

2.1 研究人群基線特征

本項研究最終納入 2083 例患者,平均年齡(65.5±14.6)歲,其中女性 681 例(占 32.7%)。總體人群中,急診介入手術與單純藥物治療類型占比分別為 35.0%、24.8%,急性冠脈綜合征(65.0%)、心律失常(11.3%)以及心力衰竭(10.9%)是前 3 位最常見的主診斷;共有 312 例(15.0%)出現 AKI,其中 1、2、3 期 AKI 分別為 143 例(6.9%)、102 例(4.9%)、67 例(3.2%)。

相比于無 AKI 組,AKI 組年齡更大(P<0.001),接受單純藥物治療和以心力衰竭為主診斷的比例更高,多種急慢性疾病的比例更高(P<0.05),查爾斯合并癥指數和牛津急性疾病嚴重程度評分均更高(P<0.001)。見表1。

2.2 AKI 組與無 AKI 組高級別重癥治療措施與院內臨床結局比較

AKI 組接受各類高級別重癥治療措施的比例均高于無 AKI 組(P<0.001),ICCU 住院時長和總住院時長均長于無 AKI 組(P<0.001)。共 174 例患者(8.4%)發生院內復合終點事件,其中院內極其危重自動出院 81 例(3.9%),院內死亡 93 例(4.5%)。相比于無 AKI 組,AKI 組院內復合終點事件發生率、院內極其危重自動出院率及死亡率均更高(P<0.001)。見表2。

2.3 AKI 與院內復合終點事件相關性的多因素 logistic 回歸分析

以人口學資料、感興趣變量以及基于專業知識可能影響結局的變量為自變量,包括 AKI 分期(采用啞變量形式,以無 AKI 為參照)、年齡(0 表示<65 歲;1 表示≥65 歲)、性別(0 表示女性;1 表示男性)、心源性休克(0 表示無;1 表示有)、室性心動過速/心室顫動(0 表示無;1 表示有)、急性呼吸衰竭或機械通氣(0 表示無;1 表示有)、查爾斯合并癥指數(連續變量)以及牛津急性疾病嚴重程度評分(連續變量),以是否發生院內復合終點事件為因變量(0 表示未發生;1 表示發生),進行多因素二分類 logistic 回歸分析,結果顯示,校正年齡、性別、心源性休克、室性心動過速/心室顫動、急性呼吸衰竭或機械通氣、查爾斯合并癥指數以及牛津急性疾病嚴重程度評分后,AKI 分期與院內復合終點事件仍然相關(P<0.001)。同時,隨著 AKI 分期級別的增加,院內復合終點事件的風險越高(P趨勢<0.001)。見表3。

2.4 AKI 與無院內復合終點事件患者短期隨訪臨床結局的相關性分析

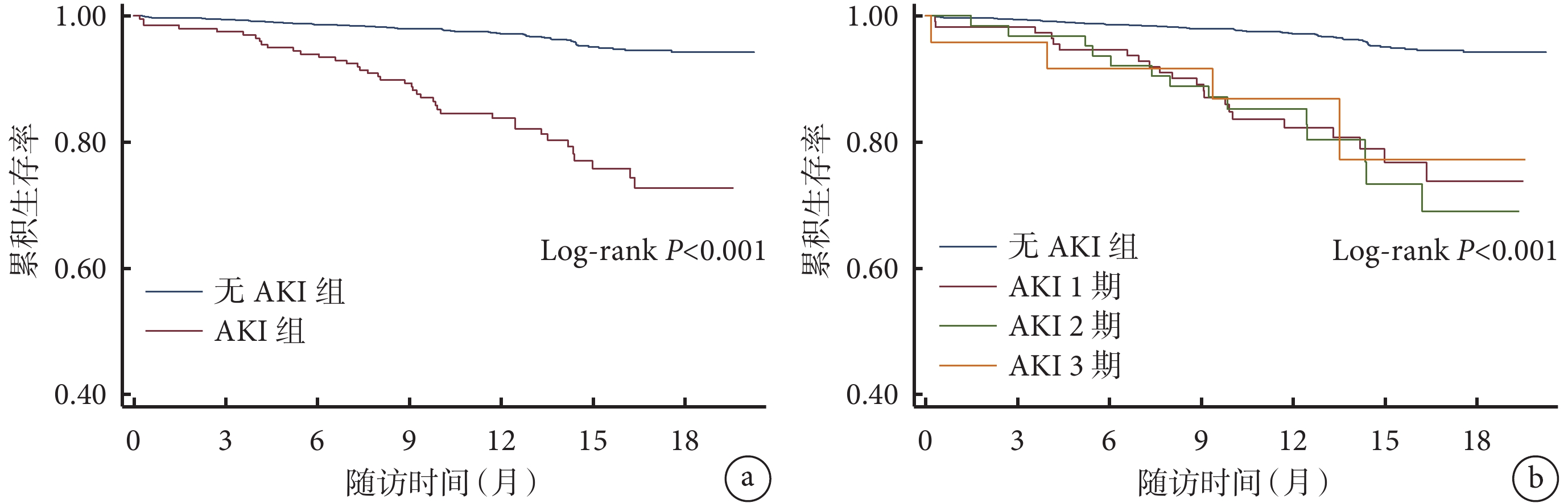

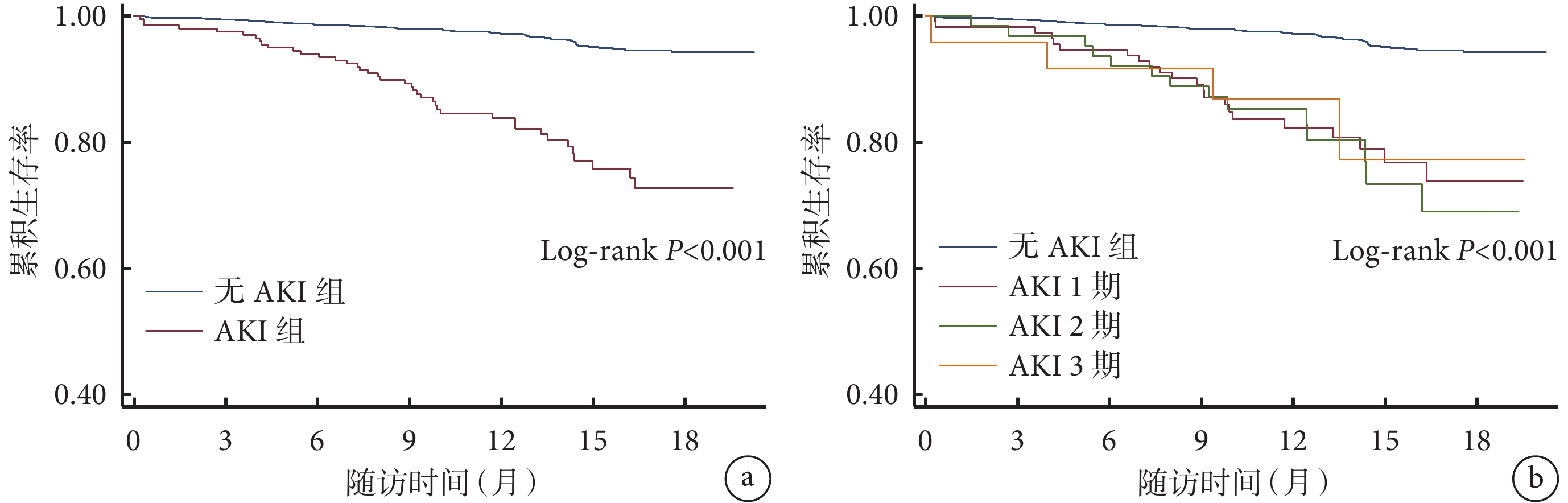

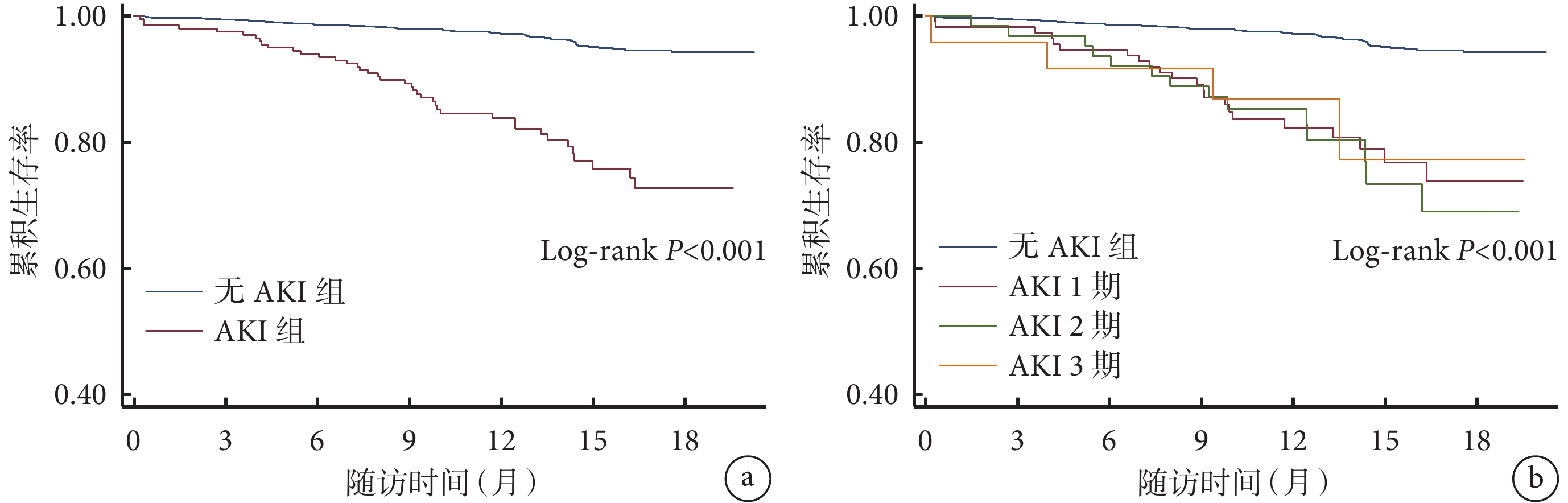

在 1909 例未發生院內復合終點事件的患者中,1848 例(96.8%)可獲取是否死亡相關信息,隨訪期間[中位隨訪時間 13.5(10.7,16.6)個月],105 例(5.5%)死亡。Kaplan-Meier 生存曲線顯示 AKI 組生存率低于無 AKI 組(P<0.001),估計的 1.5 年生存率無 AKI 組為 94.2%[95%CI(92.4%,95.6%)],AKI 組為 72.7%[95%CI(63.6%,79.9%)],但是 3 個 AKI 分期級別的生存率差異無統計學意義(P>0.05),見圖1。

圖1

無院內復合終點事件患者 Kaplan-Meier 生存曲線分析

圖1

無院內復合終點事件患者 Kaplan-Meier 生存曲線分析

a. 研究人群以是否發生 AKI 分組;b. 研究人群以 AKI 級別分組。AKI:急性腎損傷;Log-rank:對數秩檢驗

以人口學資料、感興趣變量以及基于專業知識可能影響結局的變量為自變量[除變量有無 AKI(0 表示無;1 表示有)以外,其余自變量及賦值方式均同 logistic 回歸分析],以短期隨訪結局為因變量(0 表示生存;1 表示死亡;生存時間定義為出院到死亡時間),進行多因素 Cox 回歸分析,結果顯示,校正年齡、性別、心源性休克、室性心動過速/心室顫動、急性呼吸衰竭或機械通氣、查爾斯合并癥指數以及牛津急性疾病嚴重程度評分以后,有無 AKI 與無院內復合終點事件患者短期隨訪臨床結局相關[HR=2.27,95%CI(1.40,3.69),P<0.001],見表4。

3 討論

本研究通過中國大型 ICCU 的單中心回顧性分析發現,AKI 較為常見,更多見于年齡更長、合并慢性疾病更復雜以及急性疾病嚴重程度更重的 ICCU 患者,其更可能接受高級別重癥治療措施,院內臨床結局更差,即使未發生院內復合終點事件短期隨訪期間其生存率亦更低。

從歷史沿革來看,ICCU 演變自冠脈監護室(coronary care unit, CCU)。早期,設置 CCU 旨在快速處理急性心肌缺血相關緊急事件,尤其是惡性心律失常[17]。近年來,以有創血流動力學監測、機械循環或呼吸支持、連續性血液凈化治療為代表的高級別重癥治療措施的進步使得 CCU 處理心血管危重癥的優勢日趨突出,收治病種趨于多樣化,愈加老齡化與脆弱的心臟重癥人群急慢性合并癥亦越來越多,CCU 逐漸轉變成為 ICCU[18]。然而,臨床場景的轉變對當前以心臟專科醫師為主導的、缺乏足夠綜合重癥管理能力的 ICCU 組織結構與運作模式提出了挑戰[9]。因此,探討特定急性非心血管危重病在當前 ICCU 場景下所扮演的角色對于促進醫療質量改進措施的提出具有啟示意義。

AKI 是重癥患者中的常見并發癥,Susantitaphong 等[2]基于 KDIGO 分期標準所開展的大型系統評價顯示,以住院患者為主(84.7%)的成年人群體中其發病率為 21.6%,重癥患者中達 31.7%。當聚焦于非外科術后心臟重癥患者,美國 2 項研究顯示近年此類人群中 AKI 患病率達 19.6%~30.0%[8-9]。本研究顯示當代中國大型 ICCU 人群中 AKI 的患病率為 15.0%,較同類研究偏低,其中可能的原因包括:① 醫療資源分配不均衡使得區域醫療中心的虹吸效應放大,大量急性冠脈綜合征患者轉診至研究中心行急診介入手術后入住 ICCU,使得以此為主診斷的比例顯著高于其他研究(65% vs. 25%)[9],但是再灌注策略的進步使得此類人群死亡率以及包括 AKI 在內各種并發癥發病率已顯著降低;② 當前中國 AKI 仍存在較大的漏診率,例如一項全國性的橫斷面調查研究顯示 AKI 漏診率高達 74.2%[19],本項研究數據收集過程中也發現漏診廣泛存在,因而使用住院期間血清肌酐檢驗結果進行補充校正,但無法使用尿量標準補充診斷,這也可能是本項研究中 AKI 發病率較低的原因之一。不管如何,本項研究提示 AKI 在中國大型 ICCU 患者人群中已較為常見,亟需關注。

經濟發展與醫學科學進步使得人群預期壽命延長,老齡化趨勢明顯,慢性疾病負擔加重。本研究中,慢性非心血管疾病在 ICCU 較普遍,同近些年來國外 ICCU 中常見慢性非心血管疾病大致相似,盡管比例稍低,例如慢性腎臟病為 19.2% vs. 24.0~38.0%,但我們的研究人群查爾斯合并癥指數與其他幾項研究相仿[7, 9, 20-22]。這些 ICCU 人群器官生理儲備功能下降,代償空間小,機體變得脆弱,對心血管危重癥耐受能力降低,易出現多器官功能障礙,進一步加重病情,形成惡性循環。本研究發現,AKI 更可能出現在年齡更大、慢性疾病更復雜以及入住 ICCU 時急性疾病嚴重程度更重的患者,恰好回應了這一基于病理生理學的邏輯推論。因此,臨床實踐中對于高齡或已存在慢性腎臟病或急性病情更重的 ICCU 患者,應關注心腎綜合征與對比劑腎病風險,減少腎毒性藥物使用,以降低 AKI 的發生。

盡管 AKI 的病因與病理生理機制具有顯著異質性,如何定義與準確識別亦存在爭議,但是既往研究大多顯示其增加急性期死亡率以及未來慢性腎臟病發生與進展、腎臟替代治療或死亡等主要腎臟不良事件風險[23-24]。本研究中,相比于無 AKI 患者,急性疾病嚴重程度更重的 AKI 患者即使接受了更高級別的重癥治療措施,院內臨床結局更差,即使未發生院內復合終點事件短期隨訪期間其生存率亦更低。這與 AKI 影響一般重癥患者預后的研究結果相似,也與國外另外幾項 ICCU 人群中的研究結果基本一致[9-11]。不過,本項研究并未發現無院內復合終點事件患者中更高級別 AKI 相對于低級別 AKI 其生存率更低,可能與研究人群較少及隨訪時間較短相關。無論如何,本項研究發現 AKI 是中國大型 ICCU 人群院內不良臨床結局與短期隨訪時生存率降低的獨立危險因素。因此,對于已發生腎損傷的患者,專科醫師會診、促進腎功能恢復、必要時進行腎臟替代治療并預防醫源性損傷等措施對于改善預后可能至關重要[25-27]。此外,引入綜合重癥管理能力更強的心臟重癥醫師或重癥醫師參與的多科學團隊,亦可能具有積極意義[28]。

本研究存在一些缺陷與不足:① 本研究為單中心回顧性隊列研究,由于國內醫療資源分配極其不均衡,不同地域、不同等級醫院之間存在巨大差異,所獲得的數據僅能一定程度代表中國大型 ICCU 中 AKI 患者臨床特征與預后;② 由于 AKI 在中國住院患者中普遍漏診,本研究通過查閱所有血清肌酐檢驗結果根據 KDIGO 標準補充校正,但是仍可能存在偏倚;③ 在評估疾病復雜與嚴重程度時,由于回顧性研究的局限性,僅使用了相對非復雜的評分系統,而這些評分未在中國人群中充分驗證其性能。

綜上,本項研究發現中國大型 ICCU 中 AKI 較為常見,更可能發生于年齡較大、合并慢性疾病更復雜以及急性疾病嚴重程度更重的患者,雖然接受更多高級別重癥治療措施,但是院內臨床結局更差,即使未發生院內不良結局短期隨訪期間其生存率亦更低。提示在治療脆弱心臟重癥人群時,需要進行多器官綜合管理,可能需要改進以心臟專科醫師為主導的 ICCU 組織結構與運作模式。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。

急性腎損傷(acute kidney injury, AKI)是指由多種因素導致腎功能快速下降而引起的具有顯著異質性的臨床綜合征。研究顯示,AKI 在非心臟重癥患者中的患病率為 22.0%~31.7%,與院內或隨訪期間的死亡率增加獨立相關[1-4]。在心臟重癥領域,外科術后 AKI 的研究較多,涉及危險因素、病理生理機制、生物標志物及治療模式等多個維度[5-6]。然而,在接受藥物治療或介入手術的非外科術后心臟重癥患者中 AKI 相關研究卻相對較少,近年來數項研究顯示其患病率為 18%~30%,與院內臨床結局獨立相關[7-9],因此該臨床場景下 AKI 日益受到重視。Naruse 等[10]和 Jentzer 等[11]分別報道了日本與美國大型心臟中心非外科心臟重癥監護室(intensive cardiac care unit, ICCU)內 AKI 患者的臨床特征與隨訪結局,對于如何進一步改善非外科術后心臟重癥患者醫療質量具有重要啟示意義。在我國,非外科術后心臟重癥患者相關研究較為缺乏。Chen 等[12]首次報道了當代我國大型心臟中心 ICCU 患者臨床特征與院內臨床結局,提示疾病譜的多樣性以及非心血管疾病的流行,且與發達國家 ICCU 患者人群具有較大的相似性,但并未聚焦探討此場景下 AKI 所扮演的角色。本研究擬探討中國大型 ICCU 中 AKI 與非外科心臟重癥患者院內臨床結局以及短期隨訪生存率的相關性。

1 對象與方法

1.1 研究對象

研究對象來源于一項旨在改善 ICCU 醫療質量的單中心研究,回顧性地連續納入 2016 年 6 月—2017 年 5 月入住四川大學華西醫院心臟內科 ICCU 的患者[12-13]。排除標準:① 年齡<16 周歲;② 未合并心血管疾病;③ 穩定型冠心病擇期冠狀動脈介入術后;④ 其他擇期心血管介入術后在 ICCU 留觀時間<4 h;⑤ 缺失血清肌酐檢驗結果。此外,若患者在研究期間多次住院均入住 ICCU,僅納入首次不滿足上述排除標準的入住信息;若患者在同一次住院期間多次入住 ICCU,將滿足上述排除標準的入住信息剔除,其余入住信息合并。本研究經四川大學華西醫院生物醫學倫理委員會批準執行[審批號:2018 年審(464)號]。

1.2 數據來源與資料收集

所有數據來源于四川大學華西醫院信息中心提供的研究期間曾入住 ICCU 的全部患者列表、病案管理科提供的紙質病歷以及醫院電子病歷系統。詳細查閱研究對象住院病案首頁、出入院記錄、病程記錄、轉入與轉出 ICCU 記錄、介入手術記錄、有創操作記錄、重癥護理記錄、醫囑單、醫患溝通記錄、輔助檢查結果。提取或查詢的數據包括患者登記號、病案號、人口學資料、患者來源、入住類型、入院與出院時間、入住與轉出 ICCU 時間、是否死亡、是否違背醫囑自動出院、主診斷、所有其他診斷、實驗室檢查結果、心電圖檢查結果、超聲心動圖檢查結果以及主要診療措施等。

1.3 重要變量定義與說明

1.3.1 AKI

按照改善全球腎臟病預后組織(Kidney Disease: Improving Global Outcomes, KDIGO)AKI 血清肌酐標準進行分期:1 期,2 d 內肌酐絕對值升高≥26.5 μmol/L,或 7 d 內肌酐升至基線 1.5~1.9 倍;2 期,7 d 內肌酐升至基線 2.0~2.9 倍;3 期,7 d 內肌酐升至基線 3.0 倍以上,或升高至 354 μmol/L,或開始腎臟替代治療[14]。

1.3.2 查爾斯合并癥指數

該指數最初設計用于在縱向研究中評價住院患者可歸因于慢性合并癥的 1 年死亡率風險,其內容和加權方式通過 Cox 比例風險模型確定[15]。本項研究應用其評估患者慢性疾病復雜程度。該項指數納入的變量有獲得性免疫缺陷綜合征、轉移性實體腫瘤、中重度肝臟疾病、非轉移性實體腫瘤、惡性淋巴瘤、白血病、糖尿病伴靶器官損害、中重度腎臟疾病、截癱或偏癱、糖尿病未合并靶器官損害、輕度肝臟疾病、消化性潰瘍、結締組織病、慢性肺部疾病、癡呆、腦血管疾病、周圍血管疾病、充血性心力衰竭、心肌梗死。最終查爾斯合并癥指數為上述 19 項合并癥的加權分之和。

1.3.3 牛津急性疾病嚴重程度評分

牛津急性疾病嚴重程度評分是急性生理學和慢性健康狀況評價Ⅳ(Acute Physiology and Chronic Health Evaluation Ⅳ, APACHE Ⅳ)評分的簡化版,制定該評分的原始數據源自 APACHE Ⅳ數據集,其僅需 10 個易于采集的變量,且性能并不劣于 APACHE Ⅳ,具有相似的區分度與校準度[16]。本研究應用牛津急性疾病嚴重程度評分評估患者急性疾病嚴重程度,其納入變量包括入住 ICCU 前住院時長、年齡、格拉斯哥昏迷評分、心率、平均動脈壓、呼吸頻率、體溫、24 h 尿量、是否進行機械通氣、是否為擇期手術,同一變量不同賦值給予相應的分值,最終的評分是所有變量在入住 ICCU 后 24 h 內的相應最大分值加權之和。

1.4 研究終點及隨訪

1.4.1 院內復合終點事件

將全因死亡或極其危重自動出院定義為院內復合終點事件。其中極其危重自動出院是指患者存在循環不穩定(休克狀態,或需藥物或機械支持維持循環穩定)、呼吸不穩定(呼吸衰竭,或需機械通氣)、電學活動不穩定(短時間內反復發作惡性心律失常需醫療措施干預)等極其危重情況,卻違背醫囑自動出院。由于文化習俗、經濟條件等因素的影響,病情極其危重情況下違背醫囑自動出院在國內臨床實踐中并非少見現象,常伴隨極差的超短期預后,與院內死亡具有相似的影響因素,為減少偏倚,定義為復合終點事件之一。

1.4.2 全因死亡

隨訪查詢無院內復合終點事件患者全因死亡與死亡時間,隨訪工作截至 2018 年 2 月。

1.5 統計學方法

采用 R 4.3.2 與 SPSS 26.0 軟件進行數據統計分析。符合正態分布或近似正態分布的計量資料采用均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本 t 檢驗;否則使用中位數(下四分位數,上四分位數)表示,組間比較采用 Mann-Whitney U 檢驗。計數資料使用例數、率或構成比表示,組間比較采用 χ2 檢驗,Bonferroni 方法用于校正事后兩兩比較 P 值。AKI 與院內復合終點事件的相關性分析使用多因素二分類 logistic 回歸模型,計算比值比(odds ratio, OR)及其 95% 置信區間(confidence interval, CI)。AKI 與無院內復合終點事件患者短期隨訪臨床結局的相關性分析使用 Kaplan-Meier 生存曲線(組間比較采用對數秩檢驗)和多因素 Cox 回歸模型,計算風險比(hazard ratio, HR)及其 95%CI。雙側檢驗水準 α=0.05。

2 結果

2.1 研究人群基線特征

本項研究最終納入 2083 例患者,平均年齡(65.5±14.6)歲,其中女性 681 例(占 32.7%)。總體人群中,急診介入手術與單純藥物治療類型占比分別為 35.0%、24.8%,急性冠脈綜合征(65.0%)、心律失常(11.3%)以及心力衰竭(10.9%)是前 3 位最常見的主診斷;共有 312 例(15.0%)出現 AKI,其中 1、2、3 期 AKI 分別為 143 例(6.9%)、102 例(4.9%)、67 例(3.2%)。

相比于無 AKI 組,AKI 組年齡更大(P<0.001),接受單純藥物治療和以心力衰竭為主診斷的比例更高,多種急慢性疾病的比例更高(P<0.05),查爾斯合并癥指數和牛津急性疾病嚴重程度評分均更高(P<0.001)。見表1。

2.2 AKI 組與無 AKI 組高級別重癥治療措施與院內臨床結局比較

AKI 組接受各類高級別重癥治療措施的比例均高于無 AKI 組(P<0.001),ICCU 住院時長和總住院時長均長于無 AKI 組(P<0.001)。共 174 例患者(8.4%)發生院內復合終點事件,其中院內極其危重自動出院 81 例(3.9%),院內死亡 93 例(4.5%)。相比于無 AKI 組,AKI 組院內復合終點事件發生率、院內極其危重自動出院率及死亡率均更高(P<0.001)。見表2。

2.3 AKI 與院內復合終點事件相關性的多因素 logistic 回歸分析

以人口學資料、感興趣變量以及基于專業知識可能影響結局的變量為自變量,包括 AKI 分期(采用啞變量形式,以無 AKI 為參照)、年齡(0 表示<65 歲;1 表示≥65 歲)、性別(0 表示女性;1 表示男性)、心源性休克(0 表示無;1 表示有)、室性心動過速/心室顫動(0 表示無;1 表示有)、急性呼吸衰竭或機械通氣(0 表示無;1 表示有)、查爾斯合并癥指數(連續變量)以及牛津急性疾病嚴重程度評分(連續變量),以是否發生院內復合終點事件為因變量(0 表示未發生;1 表示發生),進行多因素二分類 logistic 回歸分析,結果顯示,校正年齡、性別、心源性休克、室性心動過速/心室顫動、急性呼吸衰竭或機械通氣、查爾斯合并癥指數以及牛津急性疾病嚴重程度評分后,AKI 分期與院內復合終點事件仍然相關(P<0.001)。同時,隨著 AKI 分期級別的增加,院內復合終點事件的風險越高(P趨勢<0.001)。見表3。

2.4 AKI 與無院內復合終點事件患者短期隨訪臨床結局的相關性分析

在 1909 例未發生院內復合終點事件的患者中,1848 例(96.8%)可獲取是否死亡相關信息,隨訪期間[中位隨訪時間 13.5(10.7,16.6)個月],105 例(5.5%)死亡。Kaplan-Meier 生存曲線顯示 AKI 組生存率低于無 AKI 組(P<0.001),估計的 1.5 年生存率無 AKI 組為 94.2%[95%CI(92.4%,95.6%)],AKI 組為 72.7%[95%CI(63.6%,79.9%)],但是 3 個 AKI 分期級別的生存率差異無統計學意義(P>0.05),見圖1。

圖1

無院內復合終點事件患者 Kaplan-Meier 生存曲線分析

圖1

無院內復合終點事件患者 Kaplan-Meier 生存曲線分析

a. 研究人群以是否發生 AKI 分組;b. 研究人群以 AKI 級別分組。AKI:急性腎損傷;Log-rank:對數秩檢驗

以人口學資料、感興趣變量以及基于專業知識可能影響結局的變量為自變量[除變量有無 AKI(0 表示無;1 表示有)以外,其余自變量及賦值方式均同 logistic 回歸分析],以短期隨訪結局為因變量(0 表示生存;1 表示死亡;生存時間定義為出院到死亡時間),進行多因素 Cox 回歸分析,結果顯示,校正年齡、性別、心源性休克、室性心動過速/心室顫動、急性呼吸衰竭或機械通氣、查爾斯合并癥指數以及牛津急性疾病嚴重程度評分以后,有無 AKI 與無院內復合終點事件患者短期隨訪臨床結局相關[HR=2.27,95%CI(1.40,3.69),P<0.001],見表4。

3 討論

本研究通過中國大型 ICCU 的單中心回顧性分析發現,AKI 較為常見,更多見于年齡更長、合并慢性疾病更復雜以及急性疾病嚴重程度更重的 ICCU 患者,其更可能接受高級別重癥治療措施,院內臨床結局更差,即使未發生院內復合終點事件短期隨訪期間其生存率亦更低。

從歷史沿革來看,ICCU 演變自冠脈監護室(coronary care unit, CCU)。早期,設置 CCU 旨在快速處理急性心肌缺血相關緊急事件,尤其是惡性心律失常[17]。近年來,以有創血流動力學監測、機械循環或呼吸支持、連續性血液凈化治療為代表的高級別重癥治療措施的進步使得 CCU 處理心血管危重癥的優勢日趨突出,收治病種趨于多樣化,愈加老齡化與脆弱的心臟重癥人群急慢性合并癥亦越來越多,CCU 逐漸轉變成為 ICCU[18]。然而,臨床場景的轉變對當前以心臟專科醫師為主導的、缺乏足夠綜合重癥管理能力的 ICCU 組織結構與運作模式提出了挑戰[9]。因此,探討特定急性非心血管危重病在當前 ICCU 場景下所扮演的角色對于促進醫療質量改進措施的提出具有啟示意義。

AKI 是重癥患者中的常見并發癥,Susantitaphong 等[2]基于 KDIGO 分期標準所開展的大型系統評價顯示,以住院患者為主(84.7%)的成年人群體中其發病率為 21.6%,重癥患者中達 31.7%。當聚焦于非外科術后心臟重癥患者,美國 2 項研究顯示近年此類人群中 AKI 患病率達 19.6%~30.0%[8-9]。本研究顯示當代中國大型 ICCU 人群中 AKI 的患病率為 15.0%,較同類研究偏低,其中可能的原因包括:① 醫療資源分配不均衡使得區域醫療中心的虹吸效應放大,大量急性冠脈綜合征患者轉診至研究中心行急診介入手術后入住 ICCU,使得以此為主診斷的比例顯著高于其他研究(65% vs. 25%)[9],但是再灌注策略的進步使得此類人群死亡率以及包括 AKI 在內各種并發癥發病率已顯著降低;② 當前中國 AKI 仍存在較大的漏診率,例如一項全國性的橫斷面調查研究顯示 AKI 漏診率高達 74.2%[19],本項研究數據收集過程中也發現漏診廣泛存在,因而使用住院期間血清肌酐檢驗結果進行補充校正,但無法使用尿量標準補充診斷,這也可能是本項研究中 AKI 發病率較低的原因之一。不管如何,本項研究提示 AKI 在中國大型 ICCU 患者人群中已較為常見,亟需關注。

經濟發展與醫學科學進步使得人群預期壽命延長,老齡化趨勢明顯,慢性疾病負擔加重。本研究中,慢性非心血管疾病在 ICCU 較普遍,同近些年來國外 ICCU 中常見慢性非心血管疾病大致相似,盡管比例稍低,例如慢性腎臟病為 19.2% vs. 24.0~38.0%,但我們的研究人群查爾斯合并癥指數與其他幾項研究相仿[7, 9, 20-22]。這些 ICCU 人群器官生理儲備功能下降,代償空間小,機體變得脆弱,對心血管危重癥耐受能力降低,易出現多器官功能障礙,進一步加重病情,形成惡性循環。本研究發現,AKI 更可能出現在年齡更大、慢性疾病更復雜以及入住 ICCU 時急性疾病嚴重程度更重的患者,恰好回應了這一基于病理生理學的邏輯推論。因此,臨床實踐中對于高齡或已存在慢性腎臟病或急性病情更重的 ICCU 患者,應關注心腎綜合征與對比劑腎病風險,減少腎毒性藥物使用,以降低 AKI 的發生。

盡管 AKI 的病因與病理生理機制具有顯著異質性,如何定義與準確識別亦存在爭議,但是既往研究大多顯示其增加急性期死亡率以及未來慢性腎臟病發生與進展、腎臟替代治療或死亡等主要腎臟不良事件風險[23-24]。本研究中,相比于無 AKI 患者,急性疾病嚴重程度更重的 AKI 患者即使接受了更高級別的重癥治療措施,院內臨床結局更差,即使未發生院內復合終點事件短期隨訪期間其生存率亦更低。這與 AKI 影響一般重癥患者預后的研究結果相似,也與國外另外幾項 ICCU 人群中的研究結果基本一致[9-11]。不過,本項研究并未發現無院內復合終點事件患者中更高級別 AKI 相對于低級別 AKI 其生存率更低,可能與研究人群較少及隨訪時間較短相關。無論如何,本項研究發現 AKI 是中國大型 ICCU 人群院內不良臨床結局與短期隨訪時生存率降低的獨立危險因素。因此,對于已發生腎損傷的患者,專科醫師會診、促進腎功能恢復、必要時進行腎臟替代治療并預防醫源性損傷等措施對于改善預后可能至關重要[25-27]。此外,引入綜合重癥管理能力更強的心臟重癥醫師或重癥醫師參與的多科學團隊,亦可能具有積極意義[28]。

本研究存在一些缺陷與不足:① 本研究為單中心回顧性隊列研究,由于國內醫療資源分配極其不均衡,不同地域、不同等級醫院之間存在巨大差異,所獲得的數據僅能一定程度代表中國大型 ICCU 中 AKI 患者臨床特征與預后;② 由于 AKI 在中國住院患者中普遍漏診,本研究通過查閱所有血清肌酐檢驗結果根據 KDIGO 標準補充校正,但是仍可能存在偏倚;③ 在評估疾病復雜與嚴重程度時,由于回顧性研究的局限性,僅使用了相對非復雜的評分系統,而這些評分未在中國人群中充分驗證其性能。

綜上,本項研究發現中國大型 ICCU 中 AKI 較為常見,更可能發生于年齡較大、合并慢性疾病更復雜以及急性疾病嚴重程度更重的患者,雖然接受更多高級別重癥治療措施,但是院內臨床結局更差,即使未發生院內不良結局短期隨訪期間其生存率亦更低。提示在治療脆弱心臟重癥人群時,需要進行多器官綜合管理,可能需要改進以心臟專科醫師為主導的 ICCU 組織結構與運作模式。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。