引用本文: 李宇航, 劉雅馨, 何文博, 文進. 基于 CiteSpace 的醫囑研究現狀可視化分析. 華西醫學, 2023, 38(12): 1835-1841. doi: 10.7507/1002-0179.202312002 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

醫囑是醫師根據患者和病情的需要擬定的書面囑咐,以作為醫護人員具體執行的依據[1]。2010 年《病歷書寫基本規范》印發,對醫囑的內容、類型及書寫規范都進行了明確指示。醫囑涵蓋了患者飲食、用藥、治療、檢查、檢驗、病情、體位、手術前后的準備和處理、護理級別、隔離種類等多方面的內容,在醫生與醫護人員以及醫生與患者間都起到了重要的信息傳遞作用,與醫療質量密切相關。醫囑不合理不規范或醫囑執行的不完全不準確均將會損害患者的預后與安全[2]。醫囑從擬定到執行的各個環節與患者醫療結局、醫院及醫務工作者自身利益息息相關[3]。目前對醫囑的現狀描述主要聚焦在醫囑審核、醫囑執行、醫囑電子化等子課題,尚缺乏整體大范圍下醫囑研究現狀描述。文獻計量學運用數學、統計學等方法探索大量學術信息間的內在規律[4],可基于文獻信息系統分析醫囑相關研究現狀,歸納醫囑相關研究熱點。CiteSpace 是目前文獻計量學運用較為成熟的基于引用網絡的可視化工具,可對中國知網、Web of Science 等數據庫進行分析[5],本文基于 CiteSpace 對醫囑相關研究國內外發文現狀、關鍵詞突顯情況及研究熱點趨勢、作者及機構間合作關系進行可視化圖譜制作,全面納入國內外醫囑研究文獻,對比國內外發展熱點及未來發展趨勢,對醫囑整體的研究現狀進行描述,為研究者提供參考。

1 資料與方法

1.1 納入與排除標準

1.1.1 納入標準

① 符合主題“醫囑”的相關文獻;② 文獻題錄信息完整。

1.1.2 排除標準

① 非論文形式,如會議、灰色文獻等;② 重復發表的論文。

1.2 檢索策略

本研究以中國知網數據庫和 Web of Science 數據庫作為數據來源,采用標題檢索,中文設定為“醫囑”,英文設定為“physician order”或“medical order”。 由于 1991 年以前的期刊文獻較少,因此檢索自 1991 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 26 日發表的期刊文獻。

1.3 研究工具

CiteSpace 軟件是 Citation Space 的簡稱,譯為“引文空間”,是基于 Java 語言開發、基于引文分析理論的信息可視化軟件。

1.4 分析方法

將時間跨度設置為 1991—2023 年,時間切片為 5 年。關鍵詞是文獻內容的核心,通過關鍵詞可深入了解文獻的重點內容,且某一研究領域關鍵詞的出現頻率反映了該領域的研究熱點,關鍵詞的中心性大于 0.10 代表其是連接不同熱點之間的關鍵節點。突現詞是指在一定時間內被引頻次突然增加的關鍵詞,這也代表了該領域的研究動向。因此本研究對關鍵詞進行聚類統計學分析,生成關鍵詞的突現圖譜。在關鍵詞共現分析基礎上,按時間片段生成關鍵詞時序圖譜。關鍵詞時序圖可以反映某一研究主題的研究內容隨時間變化的情況,也可以在一定程度上反映一定時間內的研究趨勢與不同發展階段關注的側重點。

1.5 統計學方法

采用 CiteSpace 5.7.R5 軟件對對納入文獻的作者、機構、關鍵詞進行文獻計量學分析。因國外發文作者與機構較為分散,故不進行描述。年度發文量采用 Excel 進行分析。

2 結果

2.1 文獻檢索結果

共檢出文獻 3 319 篇。其中,論著 3 197 篇,綜述 122 篇,去重后獲得文獻 3 155 篇。其中,英文文獻 1 502 篇,中文 1 653 篇。

2.2 發文量分析

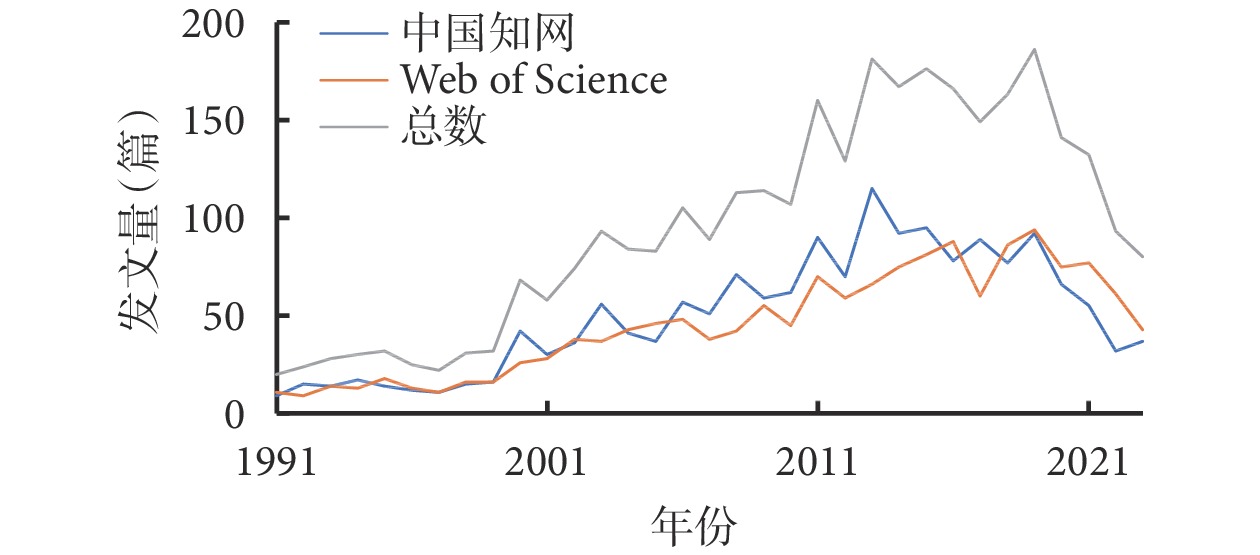

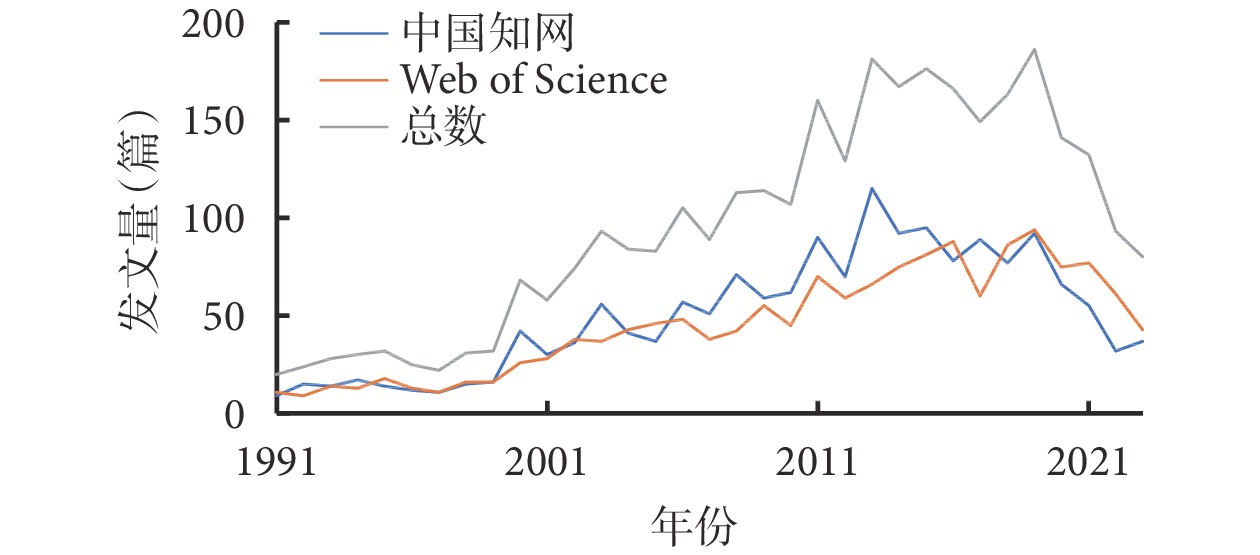

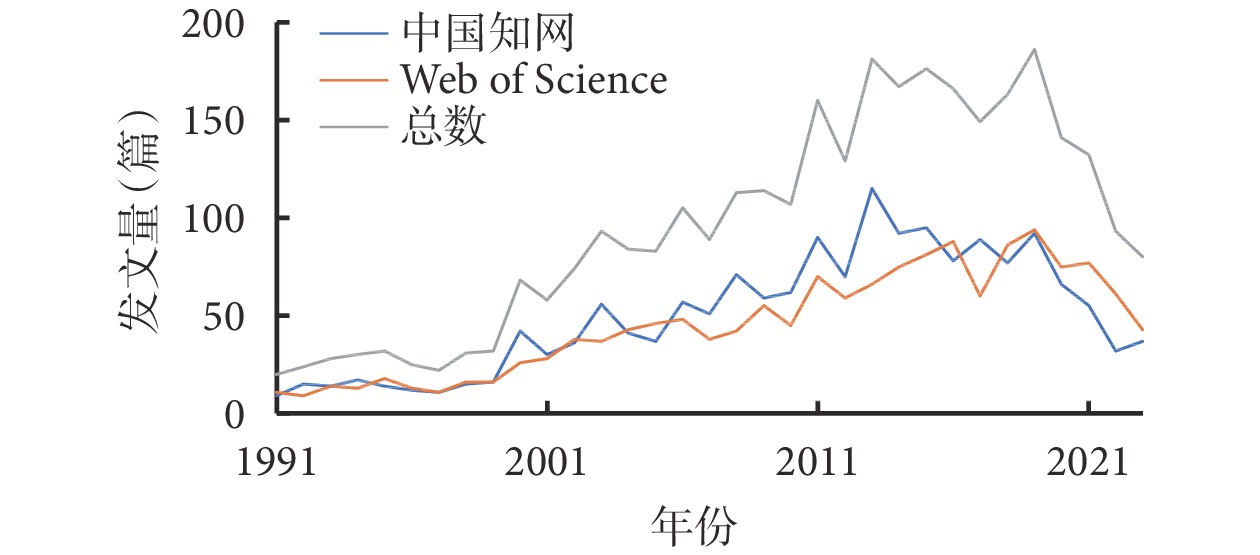

3 155 篇文獻時間分布見圖1。該領域發文量從 1991 年開始呈逐年上升趨勢,但 2013 年以后發文量呈下降趨勢,國內外發文趨勢一致。

圖1

1991—2023 年國內外醫囑研究發文量的趨勢

圖1

1991—2023 年國內外醫囑研究發文量的趨勢

國內醫囑研究發文量排名前 10 位的機構見表1。研究機構主要集中在綜合性醫院及高校附屬醫院,且均屬于大型三級甲等醫院。發文量排名前 3 位的分別是華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院(14 篇)、上海交通大學附屬第六人民醫院(9 篇)和中國醫學科學院北京協和醫院(9 篇)。

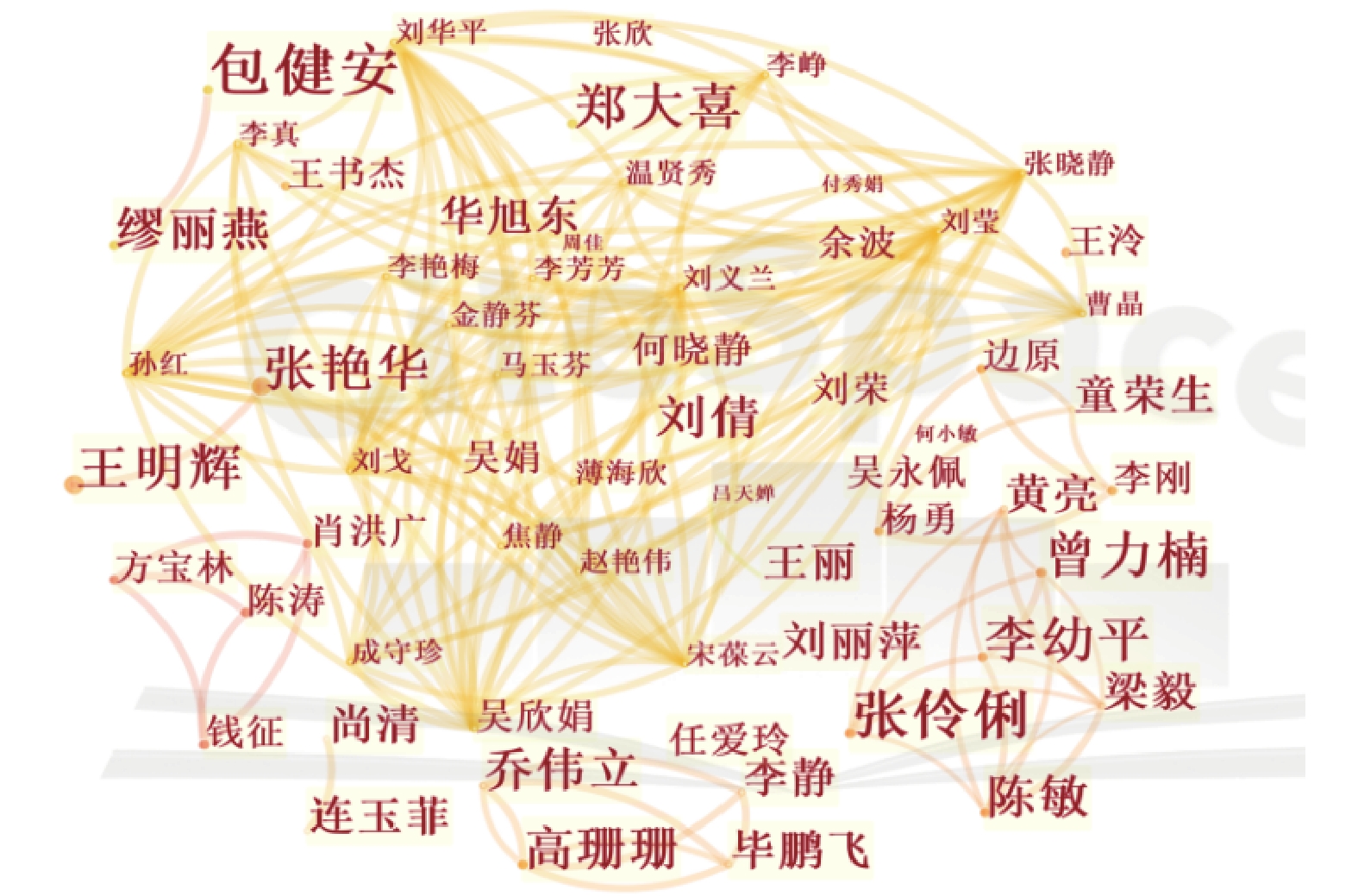

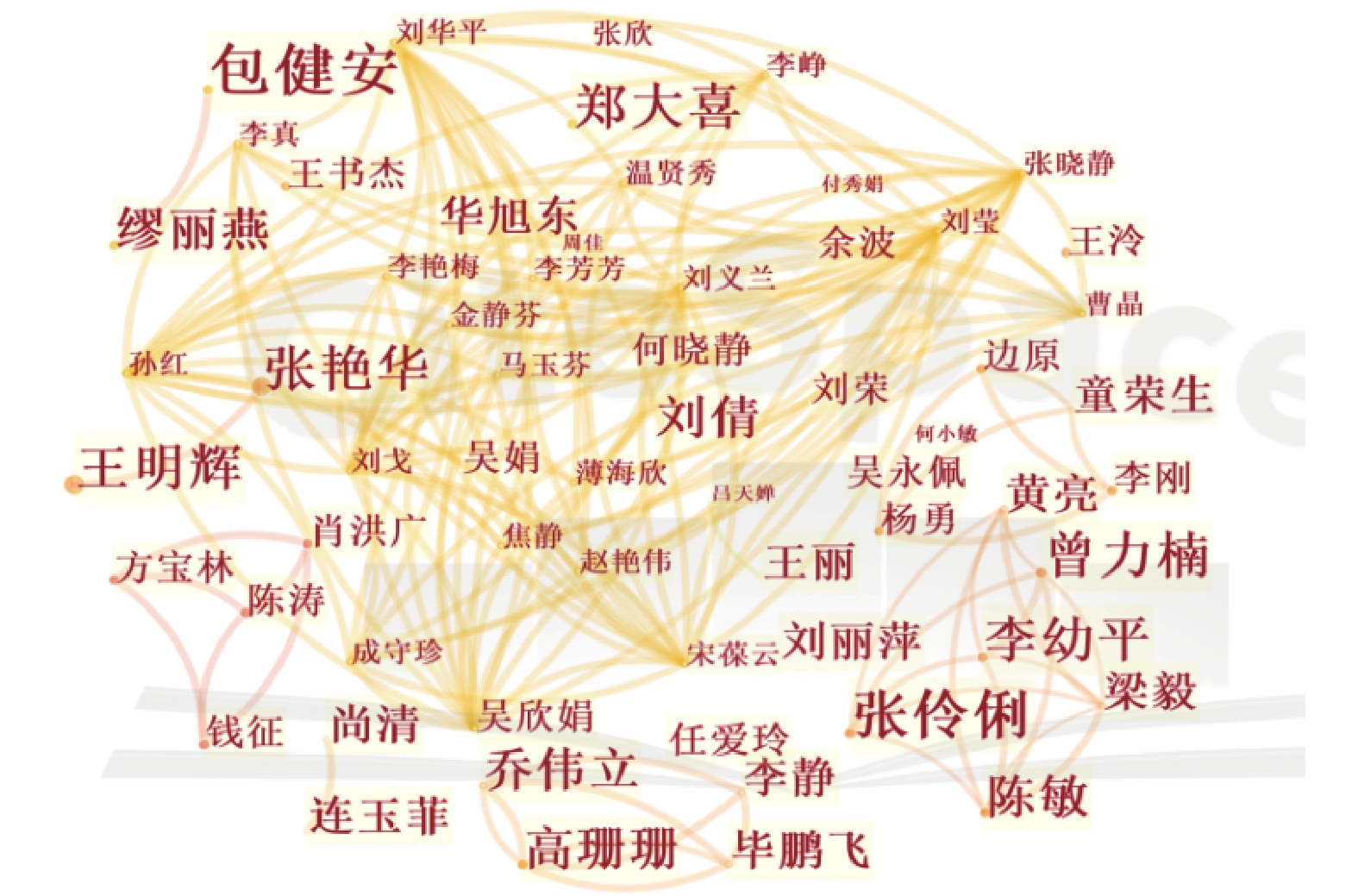

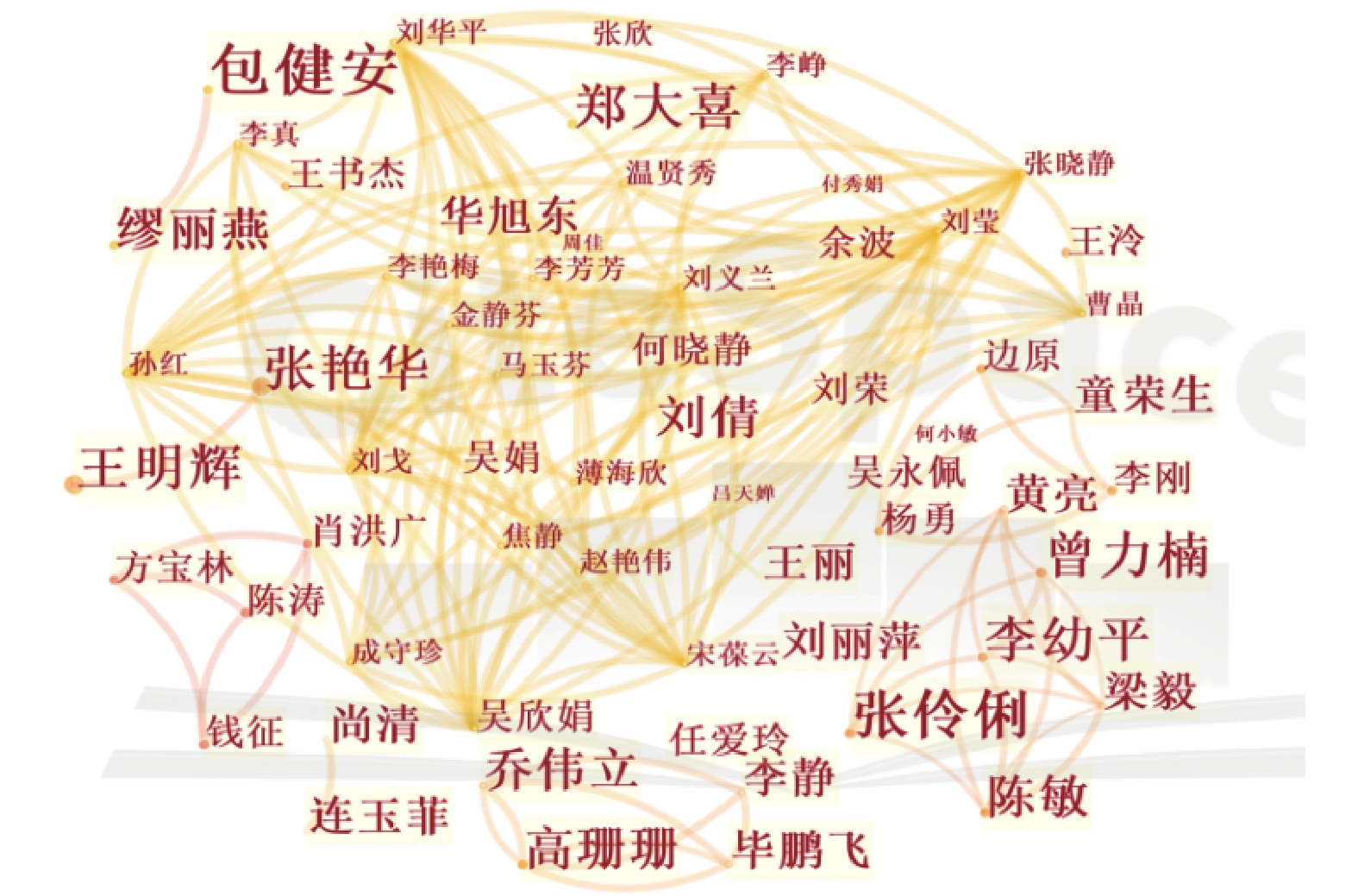

發文作者共現圖譜見圖2。其中,有 958 個節點,901 個連線數,密度為 0.002。節點數最多的前 3 位學者是吳欣娟、劉義蘭、劉華平。該領域作者間形成以李幼平、曾力楠和張伶俐為主的較大的作者合作群。國內醫囑研究發文量排名前 12 位的作者見表2。可見,發文量>5 篇的作者一共有 7 位。

圖2

發文作者共現圖譜

圖2

發文作者共現圖譜

節點大小表示發文量的多少,節點間的連線表示作者間交流合作所產生的網絡結構

2.3 關鍵詞分析

國內外醫囑研究詞頻排名前 10 位的關鍵詞見表3。可見,國內外出現頻率在 50 次及以上的關鍵詞有合理用藥、護理、靜脈用藥調配中心、臨床藥師、藥學服務、醫院信息系統和用藥安全、care、impact、system、implementation、adverse drug event 和 medication error;合理用藥、靜脈用藥調配中心、護理、臨床藥師和醫院信息系統的中心性均大于 0.10。

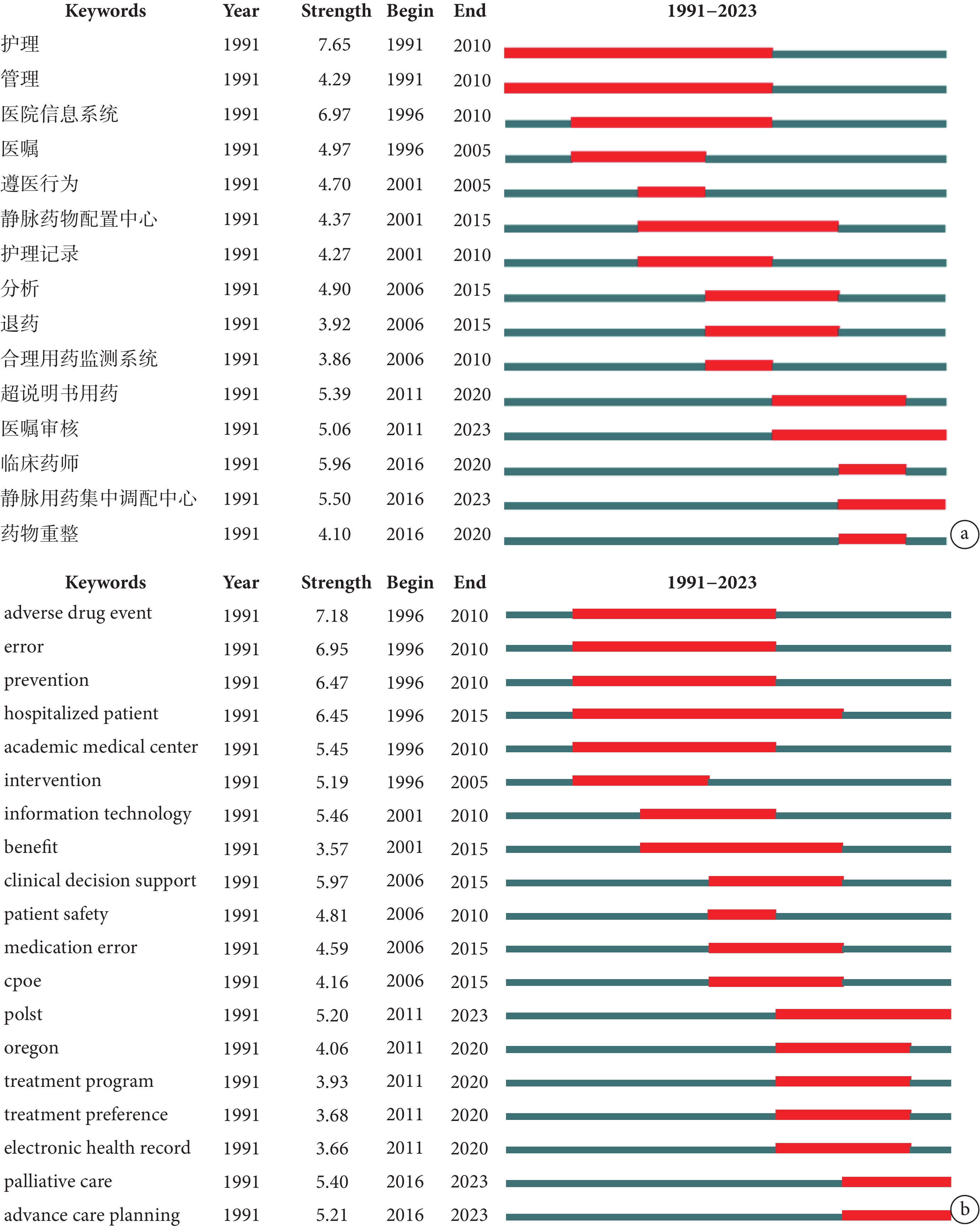

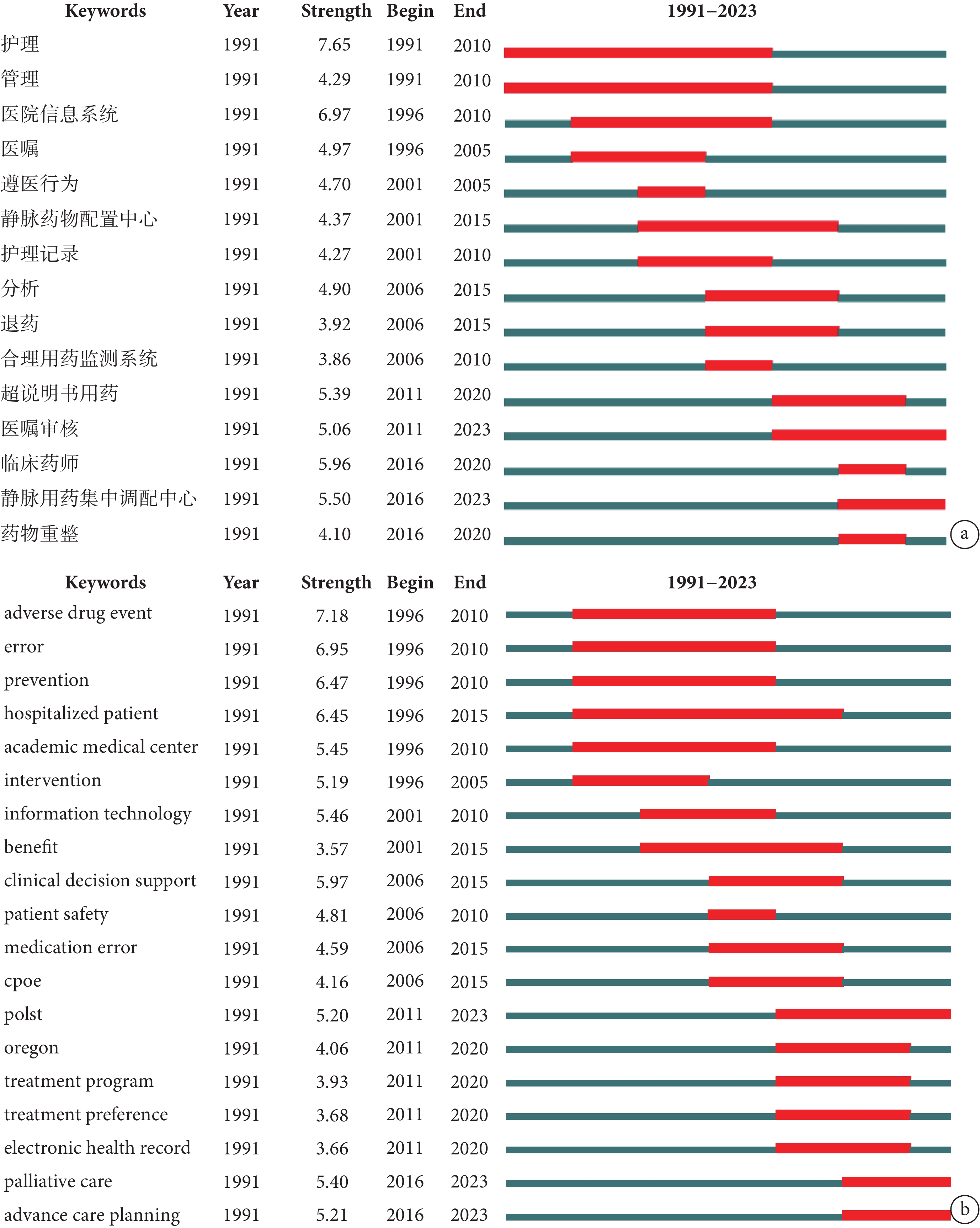

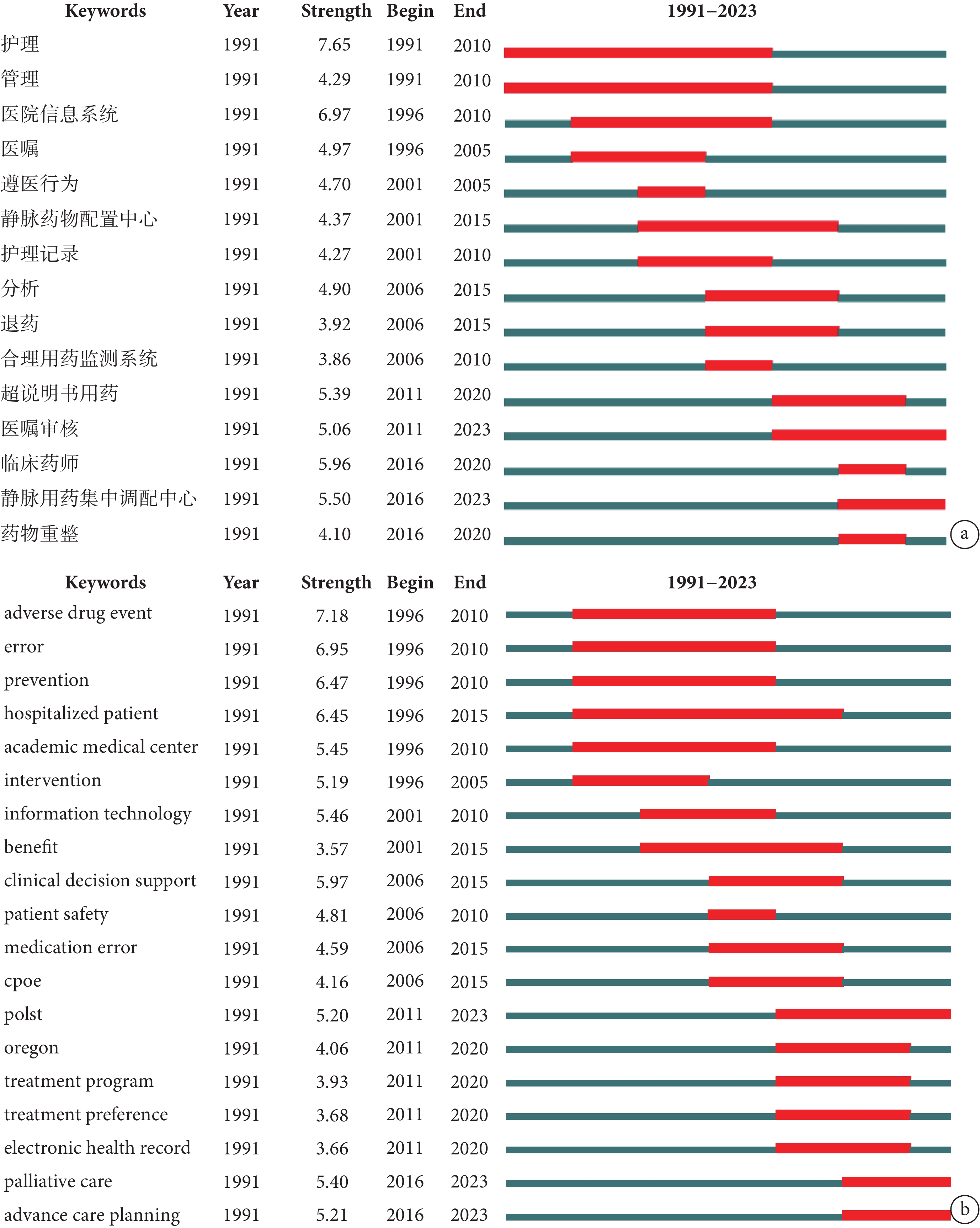

國內外醫囑相關研究關鍵詞突現圖譜見圖3。可見,國內外突現強度最大的關鍵詞為護理和 adverse drug event;突現持續時間較長的前 3 位分別是護理、管理、醫院信息、adverse drug event、error 和 prevention;靜脈用藥(集中)調配中心、醫囑審核、polst、palliative care、advance care planning 這 5 個突現詞的突現率一直延續至今。

圖3

國內外醫囑相關研究關鍵詞突現圖譜

圖3

國內外醫囑相關研究關鍵詞突現圖譜

a. 國內;b. 國外;每個突現詞后的時間代表這個關鍵詞最早出現和結束的年份,紅色格代表在這段時間內關鍵詞頻次出現暴發增長,紅色格的長度代表關鍵詞暴發增長的持續時間

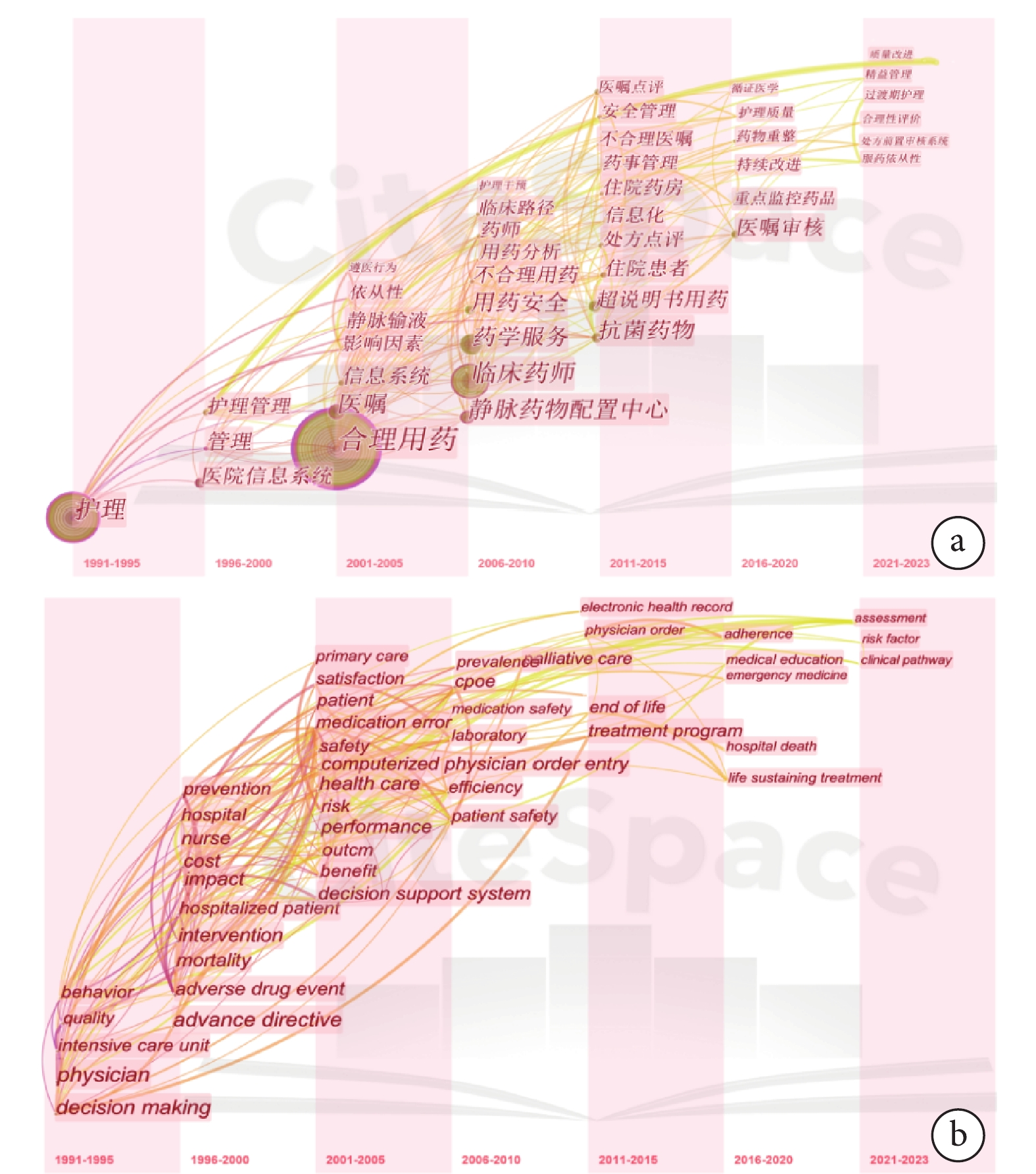

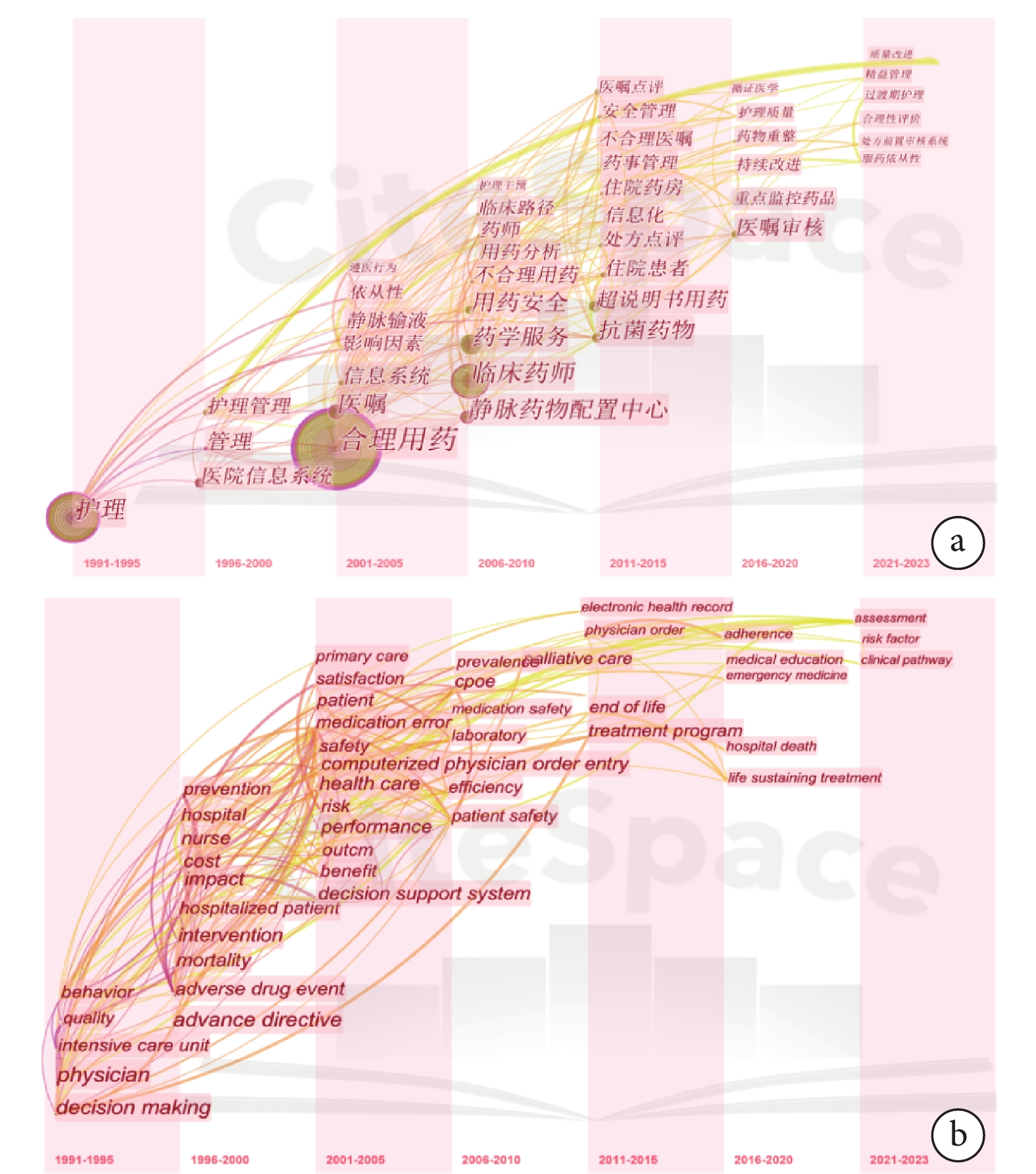

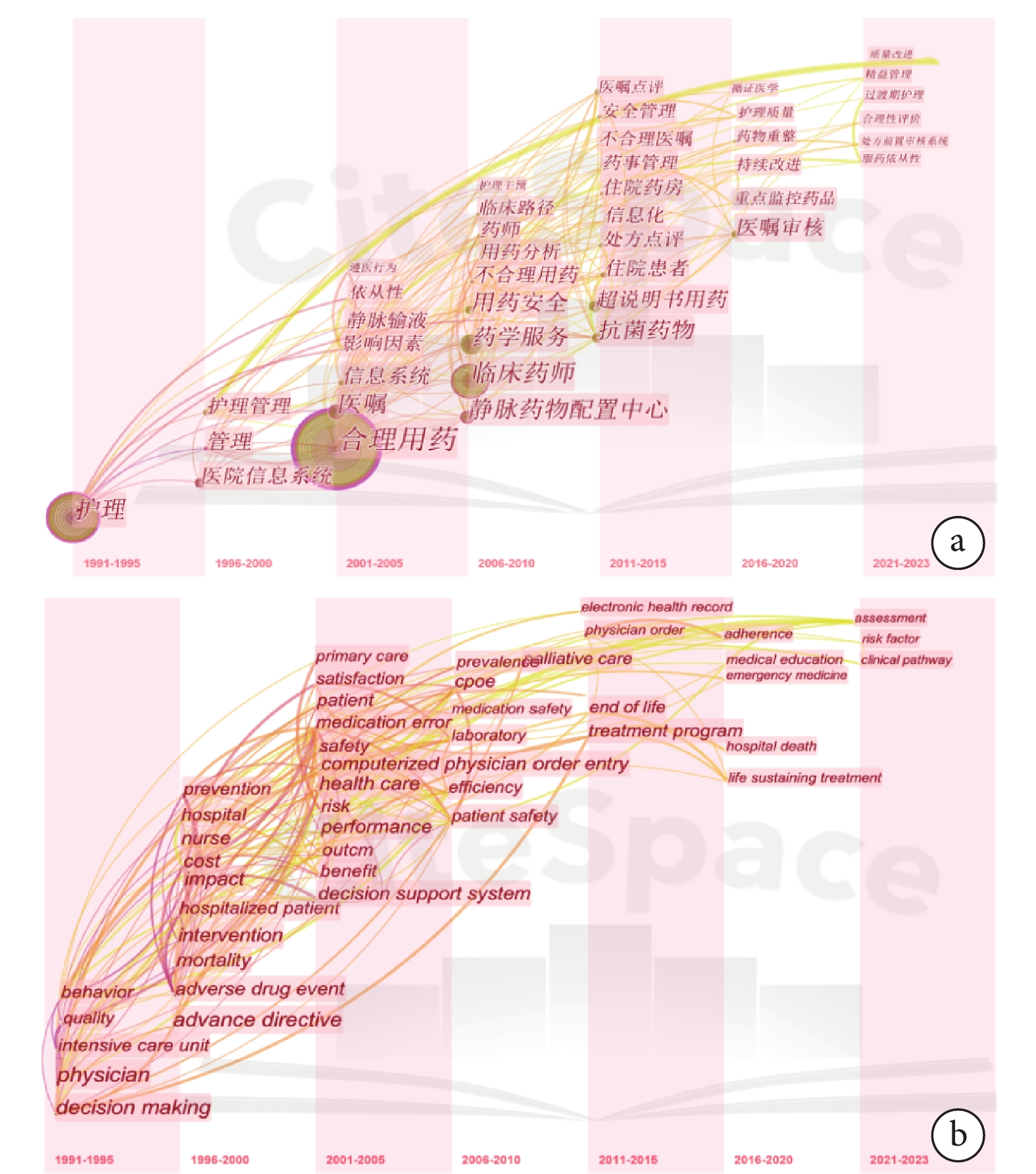

國內外醫囑相關研究關鍵詞時序圖譜見圖4。國內外近 5 年的關鍵詞為質量改進、精益管理、過渡期護理、合理性評價、處方前置審核系統、服藥依從性、assessmen、risk factor 和 clincial pathway。

圖4

國內外醫囑相關研究關鍵詞時序圖譜

圖4

國內外醫囑相關研究關鍵詞時序圖譜

a. 國內;b. 國外;紅色字體表示在該年份區間內出現頻率較高的核心關鍵詞,體現研究的主流導向;弧線表示不同關鍵詞間的鏈接關系,弧線顏色由深到淺表示研究的年份由往至今,即年份越久顏色越深

3 討論

3.1 發文量分析

總體來看,國內外發文數量趨勢大體一致。國內發文量在 2010年—2020年發文量整體呈現大幅度攀升,其中 2013 年發文量出現峰值,這可能與《病歷書寫基本規范》在 2010 年印發有關,書寫規范中在第二十九條明確規定了醫囑書寫的相關要求。同時可以看到在 2019 年發文量出現小幅度上漲波動,2018 年 7 月《醫療機構處方審核規范》頒布,該規范指出處方在收費和調配要由藥師進行合法性、規范性、適應性審查,對處方及醫囑的前置審核提出了更高要求,醫囑的前置審核受到廣泛關注[6]。2020 年后發文數量增速放緩。國外發文量呈現穩步攀升趨勢,總體來看發文量較我國略低。這可能是由于本文所采用的英文數據庫較為單一,覆蓋面不夠完全,收納的文獻數量較少。

3.2 發文作者與發文機構分析

從醫療機構的發文量來看,國內發文量前 10 位的單位均為大型綜合醫院,醫院評級均為三級甲等且醫院性質均為公立醫院。各醫院均集醫療、教學、科研為一體,除河北省人民醫院外,均以高校為支撐。醫院可從實踐角度為醫囑研究提供數據支撐,高校從科研角度進行深入挖掘,為醫囑研究創造了良好的環境。此外,作為集醫療、教學、科研為一體的大型醫院,醫院本身要做好醫學人才培養工作,“標準化醫囑”是提高帶教效率和質量、構建醫學實習生同質化培養平臺的重要工具[7-8]。從地理位置上來,發文量靠前的機構主要分布在北京、上海,可能與兩地三級甲等醫院資源豐富有關。從機構合作情況上,在同一一級機構的二級單位下形成了一些小型的機構合作和作者集群,如在醫囑研究領域貢獻較為突出的張伶俐、曾力楠、李幼平等已在四川大學華西第二醫院與四川大學華西醫院間展開科研合作,但目前跨區域跨機構的多中心研究有待進一步探索和挖掘。

3.3 研究熱點分析

聚類分析顯示國內醫囑研究的熱點詞為用藥管理、護理管理和信息系統管理,國外研究的熱點詞為錯誤用藥、信息系統以及醫囑決策。熱點詞突現的增減通常伴隨著政策的提出和落實,由此可見,以上關鍵詞為國內外醫囑目前研究的主要發展趨勢,并且國內外的研究熱點存在異同。國內外都同樣重視醫囑中的用藥合理性問題,這主要是因為醫囑是給醫護人員執行醫療服務的依據,護理給患者的用藥劑量頻率也是根據醫囑而定,所以與患者的治療效果與健康結局息息相關;并且目前醫囑的主要問題在于用藥不合理方面,例如:不符合指南或禁忌證、給藥不當、藥物相互作用和過量等方面[9-10]。此外,醫囑的信息化也是國內外關注的重點,因為醫囑的信息化能夠有效提高服務的及時性以及降低用藥的錯誤率,還能提高醫囑管理的合理性以及藥品管理的合理性[11-13]。國內外研究熱點的區別在于國內更關注醫囑在護理階段的執行,國外更關注醫生下醫囑時的決策,這可能是因為國內信息化程度較低,不能在醫生下醫囑階段在系統上及時監測到用藥問題,需要在后面護理人員執行醫囑時再進行審查核對;也可能是因為國內醫囑依從性較低,需要護理階段再對醫囑遵從情況進行監督。

3.4 研究趨勢分析

我國醫囑研究的發展趨勢總體分為以下 4 個階段:① 第 1 階段為 1991 年—2000 年,是醫囑研究的早期發展階段,這個階段因為我國的醫囑發展剛剛起步,所以主要是圍繞醫囑規范化以及應用進行研究;在該階段,我國建立了標準化醫囑詞庫以及醫囑與醫療服務收費項目[14];并且實現了醫囑的計算機化,不過在這個階段由于功能的局限性和人員的不專業,還是存在醫囑錯誤[15];此外,該階段也對護士執行醫囑的法律責任進行了探究[16]。② 第 2 階段為 2001 年—2010 年,是醫囑研究的中期發展階段,這個階段醫囑被廣泛應用,醫生下醫囑時的各種問題也顯現出來,如醫生在下醫囑的時候會出現用藥不合理的情況[17-19],所以這個時期醫囑研究主要聚焦于醫囑的合理用藥;同時這個時期也關注到了靜脈藥物配置的問題,傳統靜脈注射是由護士在病房區進行操作的,但是配藥本身需要大量的藥學專業知識,護士會因為缺乏相關知識,從而難以對醫囑用藥的合理性進行判斷,因此提出建立靜脈用藥集中配置中心,以規范化配置靜脈用藥,加強對醫囑用藥的管理[20];此外,本階段因為時代的發展和科技的進步,將醫囑的信息化納入了醫院信息系統(HIS 系統),并且設置醫囑安全檢查功能,再次強化對于醫囑合理性的監管[21]。③ 第 3 階段為 2011 年—2020 年為醫囑研究的近期發展階段。首先,在第 2 階段研究醫囑用藥合理性與安全性的基礎上發展了醫囑點評、醫囑審核等熱點話題,在政策驅動和保障患者用藥安全的需要下積極探索醫囑前置審核實踐模式[22],優化醫囑點評流程[23-24],進一步加強患者用藥質量管理;此外,還出現了住院藥房、抗菌藥物、信息化等熱點話題。這與全球信息技術飛速發展、互聯網+的新時代背景有關,從而衍生了依托于大數據的電子醫囑和醫囑管理,包括通過人工智能分析不合理醫囑[25-26]、管理抗菌藥物[27],基于大數據的藥房流程改造等;最后,在第 3 階段的發展后期(2016 年—2020 年),出現了循證醫學、護理質量、持續改進等突現詞,為醫囑研究向質量改進邁進奠定了基礎。綜上,第 3 階段是對于醫囑的各個方面進行完善與探索,從橫向與縱向均有了更廣更深的挖掘,形成更為完整的醫囑研究體系。④ 第 4 階段為 2021 年至今,是醫囑研究的高質量發展階段,在第 3 階段質量挖掘的研究背景下,持續深挖質量相關話題,提出醫囑精益管理及質量改進,更注重醫療質量。2021 年 5 月,國務院辦公廳提出《關于推動公立醫院高質量發展的意見》,推動醫院提質增效,由單純的規模擴張轉向高質量發展。在這一政策驅動下,醫囑更注重提升醫療質量,融入精益管理理論,提高醫護人員及患者滿意度[28-29]。因為國外醫囑發展較早,已進入較為成熟的階段,所以國外的醫囑研究在 1991年—2023 年的發展分支較為廣泛,更多的關注到細分領域,如計算機輔助決策與醫囑管理的結合與發展、醫療教育以及臨床路徑等[30-31]。借鑒國外經驗,國內在醫囑的高質量發展的過程中也應重視計算機輔助決策等在其中能發揮的作用,同時結合價值醫療的理念,探索對醫療質量及患者價值的影響。

3.5 本研究局限及未來研究方向

本研究存在以下局限性:本文只納入了中國知網以及國外 Web of Science 數據庫,缺乏對于國內外文獻更為全面的檢索,并且未對檢索文獻進行納入排除,存在會議、宣傳報道等非研究文獻對文獻結果的影響;其次因為年代更遠的文獻缺乏年份數據,并未納入,所以沒能從根源對于醫囑研究進行梳理。未來應該結合價值醫療的時代背景,納入更多國內外數據庫的文獻,更全面地調查國內外的研究現況和趨勢,并且圍繞患者價值以及醫療衛生改革,開展更深入的實踐以及研究。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。

醫囑是醫師根據患者和病情的需要擬定的書面囑咐,以作為醫護人員具體執行的依據[1]。2010 年《病歷書寫基本規范》印發,對醫囑的內容、類型及書寫規范都進行了明確指示。醫囑涵蓋了患者飲食、用藥、治療、檢查、檢驗、病情、體位、手術前后的準備和處理、護理級別、隔離種類等多方面的內容,在醫生與醫護人員以及醫生與患者間都起到了重要的信息傳遞作用,與醫療質量密切相關。醫囑不合理不規范或醫囑執行的不完全不準確均將會損害患者的預后與安全[2]。醫囑從擬定到執行的各個環節與患者醫療結局、醫院及醫務工作者自身利益息息相關[3]。目前對醫囑的現狀描述主要聚焦在醫囑審核、醫囑執行、醫囑電子化等子課題,尚缺乏整體大范圍下醫囑研究現狀描述。文獻計量學運用數學、統計學等方法探索大量學術信息間的內在規律[4],可基于文獻信息系統分析醫囑相關研究現狀,歸納醫囑相關研究熱點。CiteSpace 是目前文獻計量學運用較為成熟的基于引用網絡的可視化工具,可對中國知網、Web of Science 等數據庫進行分析[5],本文基于 CiteSpace 對醫囑相關研究國內外發文現狀、關鍵詞突顯情況及研究熱點趨勢、作者及機構間合作關系進行可視化圖譜制作,全面納入國內外醫囑研究文獻,對比國內外發展熱點及未來發展趨勢,對醫囑整體的研究現狀進行描述,為研究者提供參考。

1 資料與方法

1.1 納入與排除標準

1.1.1 納入標準

① 符合主題“醫囑”的相關文獻;② 文獻題錄信息完整。

1.1.2 排除標準

① 非論文形式,如會議、灰色文獻等;② 重復發表的論文。

1.2 檢索策略

本研究以中國知網數據庫和 Web of Science 數據庫作為數據來源,采用標題檢索,中文設定為“醫囑”,英文設定為“physician order”或“medical order”。 由于 1991 年以前的期刊文獻較少,因此檢索自 1991 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 26 日發表的期刊文獻。

1.3 研究工具

CiteSpace 軟件是 Citation Space 的簡稱,譯為“引文空間”,是基于 Java 語言開發、基于引文分析理論的信息可視化軟件。

1.4 分析方法

將時間跨度設置為 1991—2023 年,時間切片為 5 年。關鍵詞是文獻內容的核心,通過關鍵詞可深入了解文獻的重點內容,且某一研究領域關鍵詞的出現頻率反映了該領域的研究熱點,關鍵詞的中心性大于 0.10 代表其是連接不同熱點之間的關鍵節點。突現詞是指在一定時間內被引頻次突然增加的關鍵詞,這也代表了該領域的研究動向。因此本研究對關鍵詞進行聚類統計學分析,生成關鍵詞的突現圖譜。在關鍵詞共現分析基礎上,按時間片段生成關鍵詞時序圖譜。關鍵詞時序圖可以反映某一研究主題的研究內容隨時間變化的情況,也可以在一定程度上反映一定時間內的研究趨勢與不同發展階段關注的側重點。

1.5 統計學方法

采用 CiteSpace 5.7.R5 軟件對對納入文獻的作者、機構、關鍵詞進行文獻計量學分析。因國外發文作者與機構較為分散,故不進行描述。年度發文量采用 Excel 進行分析。

2 結果

2.1 文獻檢索結果

共檢出文獻 3 319 篇。其中,論著 3 197 篇,綜述 122 篇,去重后獲得文獻 3 155 篇。其中,英文文獻 1 502 篇,中文 1 653 篇。

2.2 發文量分析

3 155 篇文獻時間分布見圖1。該領域發文量從 1991 年開始呈逐年上升趨勢,但 2013 年以后發文量呈下降趨勢,國內外發文趨勢一致。

圖1

1991—2023 年國內外醫囑研究發文量的趨勢

圖1

1991—2023 年國內外醫囑研究發文量的趨勢

國內醫囑研究發文量排名前 10 位的機構見表1。研究機構主要集中在綜合性醫院及高校附屬醫院,且均屬于大型三級甲等醫院。發文量排名前 3 位的分別是華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院(14 篇)、上海交通大學附屬第六人民醫院(9 篇)和中國醫學科學院北京協和醫院(9 篇)。

發文作者共現圖譜見圖2。其中,有 958 個節點,901 個連線數,密度為 0.002。節點數最多的前 3 位學者是吳欣娟、劉義蘭、劉華平。該領域作者間形成以李幼平、曾力楠和張伶俐為主的較大的作者合作群。國內醫囑研究發文量排名前 12 位的作者見表2。可見,發文量>5 篇的作者一共有 7 位。

圖2

發文作者共現圖譜

圖2

發文作者共現圖譜

節點大小表示發文量的多少,節點間的連線表示作者間交流合作所產生的網絡結構

2.3 關鍵詞分析

國內外醫囑研究詞頻排名前 10 位的關鍵詞見表3。可見,國內外出現頻率在 50 次及以上的關鍵詞有合理用藥、護理、靜脈用藥調配中心、臨床藥師、藥學服務、醫院信息系統和用藥安全、care、impact、system、implementation、adverse drug event 和 medication error;合理用藥、靜脈用藥調配中心、護理、臨床藥師和醫院信息系統的中心性均大于 0.10。

國內外醫囑相關研究關鍵詞突現圖譜見圖3。可見,國內外突現強度最大的關鍵詞為護理和 adverse drug event;突現持續時間較長的前 3 位分別是護理、管理、醫院信息、adverse drug event、error 和 prevention;靜脈用藥(集中)調配中心、醫囑審核、polst、palliative care、advance care planning 這 5 個突現詞的突現率一直延續至今。

圖3

國內外醫囑相關研究關鍵詞突現圖譜

圖3

國內外醫囑相關研究關鍵詞突現圖譜

a. 國內;b. 國外;每個突現詞后的時間代表這個關鍵詞最早出現和結束的年份,紅色格代表在這段時間內關鍵詞頻次出現暴發增長,紅色格的長度代表關鍵詞暴發增長的持續時間

國內外醫囑相關研究關鍵詞時序圖譜見圖4。國內外近 5 年的關鍵詞為質量改進、精益管理、過渡期護理、合理性評價、處方前置審核系統、服藥依從性、assessmen、risk factor 和 clincial pathway。

圖4

國內外醫囑相關研究關鍵詞時序圖譜

圖4

國內外醫囑相關研究關鍵詞時序圖譜

a. 國內;b. 國外;紅色字體表示在該年份區間內出現頻率較高的核心關鍵詞,體現研究的主流導向;弧線表示不同關鍵詞間的鏈接關系,弧線顏色由深到淺表示研究的年份由往至今,即年份越久顏色越深

3 討論

3.1 發文量分析

總體來看,國內外發文數量趨勢大體一致。國內發文量在 2010年—2020年發文量整體呈現大幅度攀升,其中 2013 年發文量出現峰值,這可能與《病歷書寫基本規范》在 2010 年印發有關,書寫規范中在第二十九條明確規定了醫囑書寫的相關要求。同時可以看到在 2019 年發文量出現小幅度上漲波動,2018 年 7 月《醫療機構處方審核規范》頒布,該規范指出處方在收費和調配要由藥師進行合法性、規范性、適應性審查,對處方及醫囑的前置審核提出了更高要求,醫囑的前置審核受到廣泛關注[6]。2020 年后發文數量增速放緩。國外發文量呈現穩步攀升趨勢,總體來看發文量較我國略低。這可能是由于本文所采用的英文數據庫較為單一,覆蓋面不夠完全,收納的文獻數量較少。

3.2 發文作者與發文機構分析

從醫療機構的發文量來看,國內發文量前 10 位的單位均為大型綜合醫院,醫院評級均為三級甲等且醫院性質均為公立醫院。各醫院均集醫療、教學、科研為一體,除河北省人民醫院外,均以高校為支撐。醫院可從實踐角度為醫囑研究提供數據支撐,高校從科研角度進行深入挖掘,為醫囑研究創造了良好的環境。此外,作為集醫療、教學、科研為一體的大型醫院,醫院本身要做好醫學人才培養工作,“標準化醫囑”是提高帶教效率和質量、構建醫學實習生同質化培養平臺的重要工具[7-8]。從地理位置上來,發文量靠前的機構主要分布在北京、上海,可能與兩地三級甲等醫院資源豐富有關。從機構合作情況上,在同一一級機構的二級單位下形成了一些小型的機構合作和作者集群,如在醫囑研究領域貢獻較為突出的張伶俐、曾力楠、李幼平等已在四川大學華西第二醫院與四川大學華西醫院間展開科研合作,但目前跨區域跨機構的多中心研究有待進一步探索和挖掘。

3.3 研究熱點分析

聚類分析顯示國內醫囑研究的熱點詞為用藥管理、護理管理和信息系統管理,國外研究的熱點詞為錯誤用藥、信息系統以及醫囑決策。熱點詞突現的增減通常伴隨著政策的提出和落實,由此可見,以上關鍵詞為國內外醫囑目前研究的主要發展趨勢,并且國內外的研究熱點存在異同。國內外都同樣重視醫囑中的用藥合理性問題,這主要是因為醫囑是給醫護人員執行醫療服務的依據,護理給患者的用藥劑量頻率也是根據醫囑而定,所以與患者的治療效果與健康結局息息相關;并且目前醫囑的主要問題在于用藥不合理方面,例如:不符合指南或禁忌證、給藥不當、藥物相互作用和過量等方面[9-10]。此外,醫囑的信息化也是國內外關注的重點,因為醫囑的信息化能夠有效提高服務的及時性以及降低用藥的錯誤率,還能提高醫囑管理的合理性以及藥品管理的合理性[11-13]。國內外研究熱點的區別在于國內更關注醫囑在護理階段的執行,國外更關注醫生下醫囑時的決策,這可能是因為國內信息化程度較低,不能在醫生下醫囑階段在系統上及時監測到用藥問題,需要在后面護理人員執行醫囑時再進行審查核對;也可能是因為國內醫囑依從性較低,需要護理階段再對醫囑遵從情況進行監督。

3.4 研究趨勢分析

我國醫囑研究的發展趨勢總體分為以下 4 個階段:① 第 1 階段為 1991 年—2000 年,是醫囑研究的早期發展階段,這個階段因為我國的醫囑發展剛剛起步,所以主要是圍繞醫囑規范化以及應用進行研究;在該階段,我國建立了標準化醫囑詞庫以及醫囑與醫療服務收費項目[14];并且實現了醫囑的計算機化,不過在這個階段由于功能的局限性和人員的不專業,還是存在醫囑錯誤[15];此外,該階段也對護士執行醫囑的法律責任進行了探究[16]。② 第 2 階段為 2001 年—2010 年,是醫囑研究的中期發展階段,這個階段醫囑被廣泛應用,醫生下醫囑時的各種問題也顯現出來,如醫生在下醫囑的時候會出現用藥不合理的情況[17-19],所以這個時期醫囑研究主要聚焦于醫囑的合理用藥;同時這個時期也關注到了靜脈藥物配置的問題,傳統靜脈注射是由護士在病房區進行操作的,但是配藥本身需要大量的藥學專業知識,護士會因為缺乏相關知識,從而難以對醫囑用藥的合理性進行判斷,因此提出建立靜脈用藥集中配置中心,以規范化配置靜脈用藥,加強對醫囑用藥的管理[20];此外,本階段因為時代的發展和科技的進步,將醫囑的信息化納入了醫院信息系統(HIS 系統),并且設置醫囑安全檢查功能,再次強化對于醫囑合理性的監管[21]。③ 第 3 階段為 2011 年—2020 年為醫囑研究的近期發展階段。首先,在第 2 階段研究醫囑用藥合理性與安全性的基礎上發展了醫囑點評、醫囑審核等熱點話題,在政策驅動和保障患者用藥安全的需要下積極探索醫囑前置審核實踐模式[22],優化醫囑點評流程[23-24],進一步加強患者用藥質量管理;此外,還出現了住院藥房、抗菌藥物、信息化等熱點話題。這與全球信息技術飛速發展、互聯網+的新時代背景有關,從而衍生了依托于大數據的電子醫囑和醫囑管理,包括通過人工智能分析不合理醫囑[25-26]、管理抗菌藥物[27],基于大數據的藥房流程改造等;最后,在第 3 階段的發展后期(2016 年—2020 年),出現了循證醫學、護理質量、持續改進等突現詞,為醫囑研究向質量改進邁進奠定了基礎。綜上,第 3 階段是對于醫囑的各個方面進行完善與探索,從橫向與縱向均有了更廣更深的挖掘,形成更為完整的醫囑研究體系。④ 第 4 階段為 2021 年至今,是醫囑研究的高質量發展階段,在第 3 階段質量挖掘的研究背景下,持續深挖質量相關話題,提出醫囑精益管理及質量改進,更注重醫療質量。2021 年 5 月,國務院辦公廳提出《關于推動公立醫院高質量發展的意見》,推動醫院提質增效,由單純的規模擴張轉向高質量發展。在這一政策驅動下,醫囑更注重提升醫療質量,融入精益管理理論,提高醫護人員及患者滿意度[28-29]。因為國外醫囑發展較早,已進入較為成熟的階段,所以國外的醫囑研究在 1991年—2023 年的發展分支較為廣泛,更多的關注到細分領域,如計算機輔助決策與醫囑管理的結合與發展、醫療教育以及臨床路徑等[30-31]。借鑒國外經驗,國內在醫囑的高質量發展的過程中也應重視計算機輔助決策等在其中能發揮的作用,同時結合價值醫療的理念,探索對醫療質量及患者價值的影響。

3.5 本研究局限及未來研究方向

本研究存在以下局限性:本文只納入了中國知網以及國外 Web of Science 數據庫,缺乏對于國內外文獻更為全面的檢索,并且未對檢索文獻進行納入排除,存在會議、宣傳報道等非研究文獻對文獻結果的影響;其次因為年代更遠的文獻缺乏年份數據,并未納入,所以沒能從根源對于醫囑研究進行梳理。未來應該結合價值醫療的時代背景,納入更多國內外數據庫的文獻,更全面地調查國內外的研究現況和趨勢,并且圍繞患者價值以及醫療衛生改革,開展更深入的實踐以及研究。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。