引用本文: 劉榮輝, 李高純, 易和平, 張長鳳, 馮林. 連續七年小腸手術后手術部位感染標準化感染比趨勢分析. 華西醫學, 2024, 39(3): 378-382. doi: 10.7507/1002-0179.202401053 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

手術部位感染(surgical site infection, SSI)是最常見的醫院感染之一,是增加疾病負擔的主要原因[1-3]。SSI 監測是感染控制改進項目不可或缺的一部分,而明智地反饋監測數據是 SSI 控制策略的重要組成部分[4]。SSI 相關風險因素包括患者和手術 2 個方面,如何控制不可預防的患者因素和醫院感染監測質量造成的偏倚,向醫院及手術醫生提供客觀反映醫院感染控制質量的數據,使其在可預防的手術因素方面做出持續改進,一直是學者們研究的課題[5-7]。美國國家醫療保健安全網(National Healthcare Safety Network, NHSN)根據患者因素及醫院特點對醫院感染發病率進行標準化,采用標準化感染比(standardized infection ratio, SIR)評估全國和各州醫院感染控制質量[2]。

宜昌市中心人民醫院(以下簡稱“我院”)是宜昌市最大的一家三級甲等綜合教學醫院,擁有伍家、西陵、江南 3 個院區,編制床位數 5 000 張,平均年手術量 7 萬臺次以上。本研究采用 NHSN 小腸手術(small bowel surgery, SB)復雜入院/再入院 SSI-SIR 模型(complex admission/readmission SSI-SIR Model, Complex A/R SSI-SIR Model),對我院連續 7 年開展的小腸手術成年患者 SSI 控制情況,在排除感染監測質量因素后,對患者因素進行風險調整,采用 SIR 進行趨勢分析,旨在為我國采用醫院感染發病率數據評估感染控制質量提供新思路[8]。

1 對象與方法

1.1 研究對象

選擇 2016 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日我院伍家院區出院病案首頁中手術診斷為 SB 的年齡≥18 歲所有成年住院患者。排除標準:研究信息缺失,手術持續時間短于 5 min 或長于極端異常值。本研究參照美國 NHSN 的做法,手術持續時間極端異常值采用5倍四分位距手術持續時間(five times the interquartile range, IQR5)計算,即 75 百分位距手術持續時間+四分位距手術持續時間×5[8]。本研究已通過宜昌市中心人民醫院醫學倫理委員會倫理審查(2022-163-01)。

1.2 研究方法

1.2.1 監測方法

通過杏林醫院感染實時監控系統對住院手術患者進行主動前瞻性監測。

1.2.2 監測內容

患者性別、年齡、入/出院時間、出院診斷、手術日期、手術名稱、手術持續時間(min)、SSI 發生情況及日期等。

1.2.3 監測定義

① 手術分類:符合國際疾病分類手術編碼系統(International Classification of Diseases, 10th Revision Clinical Modifications/Procedure Coding System, ICD-10-CM/PCS)有關 SB 的定義,即小腸切開或切除術,不包括小腸與大腸吻合術[9]。

② 感染診斷:參照美國 NHSN 發布的醫院感染監測定義以及 SSI 事件納入和排除標準[4]。為排除感染監測質量因素的影響,納入統計分析的 SSI 病例僅為手術患者在該院初次手術住院期間或在該院再次入院在監測周期內發現的復雜(深部切口或器官/腔隙)SSI[2,7]

③ 腫瘤定義:根據美國 NHSN 有關腫瘤的定義將出院診斷中包括惡性腫瘤診斷的患者編碼為“腫瘤:是”[8]。

1.3 統計學方法

連續性計量資料采用 Shapiro-Wilk 檢驗,符合正態分布的計量資料采用平均值±標準差表示,不符合正態分布則采用中位數(下四分位數,上四分位數)表示。計數資料采用例數和百分比表示。采用 SPSS 25.0 軟件進行多因素二元 logistic 回歸模型分析和趨勢分析,以 7 年監測數據為基線,納入 Complex A/R SSI-SIR Model 中 SB 的風險因素,建立預測模型計算各年度 SSI 預測值,采用預測值/觀察值計算各年度 SIR,計算比值比(odds ratio, OR)和 95%置信區間(confidence interval, CI)。與此同時,為便于統計,將連續性變量(手術持續時間、年齡)均除以 10 納入回歸分析;分類變量(性別、腫瘤)以是/否分類納入回歸分析。采用 SAS 軟件包(9.4 版)對 SIR 進行環比,并采用 Mid-P 法進行差異顯著性檢驗。雙側檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 一般資料

共監測患者 2 515 例,最終納入 2 436 例。2016 年—2022 年各年度手術例數分別為 151、244、222、260、320、408 和 831 例。患者一般資料見表1。其中,男 1 471(60.4%)例,女 965(39.6%)例;年齡 63.0(54.0,71.0)歲;腫瘤 579(23.8%)例;手術持續時間 117.0(71.0,200.0)min,IQR5 為 625 min;發生 SSI 97 例(深部切口 SSI 48 例,器官/腔隙 SSI 49 例),總體感染發病率為 4.0%(97/2 436)。

2.2 SIR 及其趨勢分析

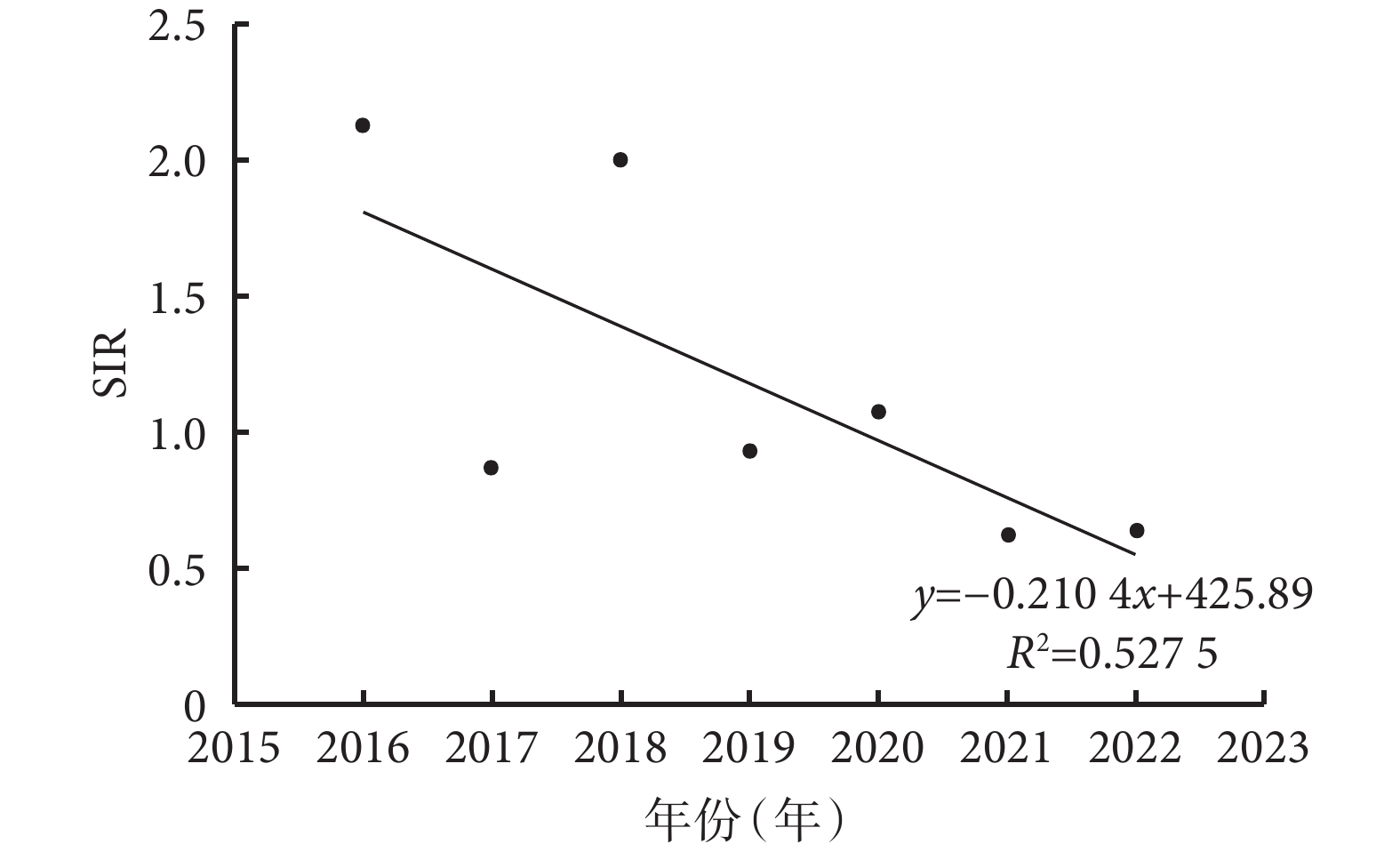

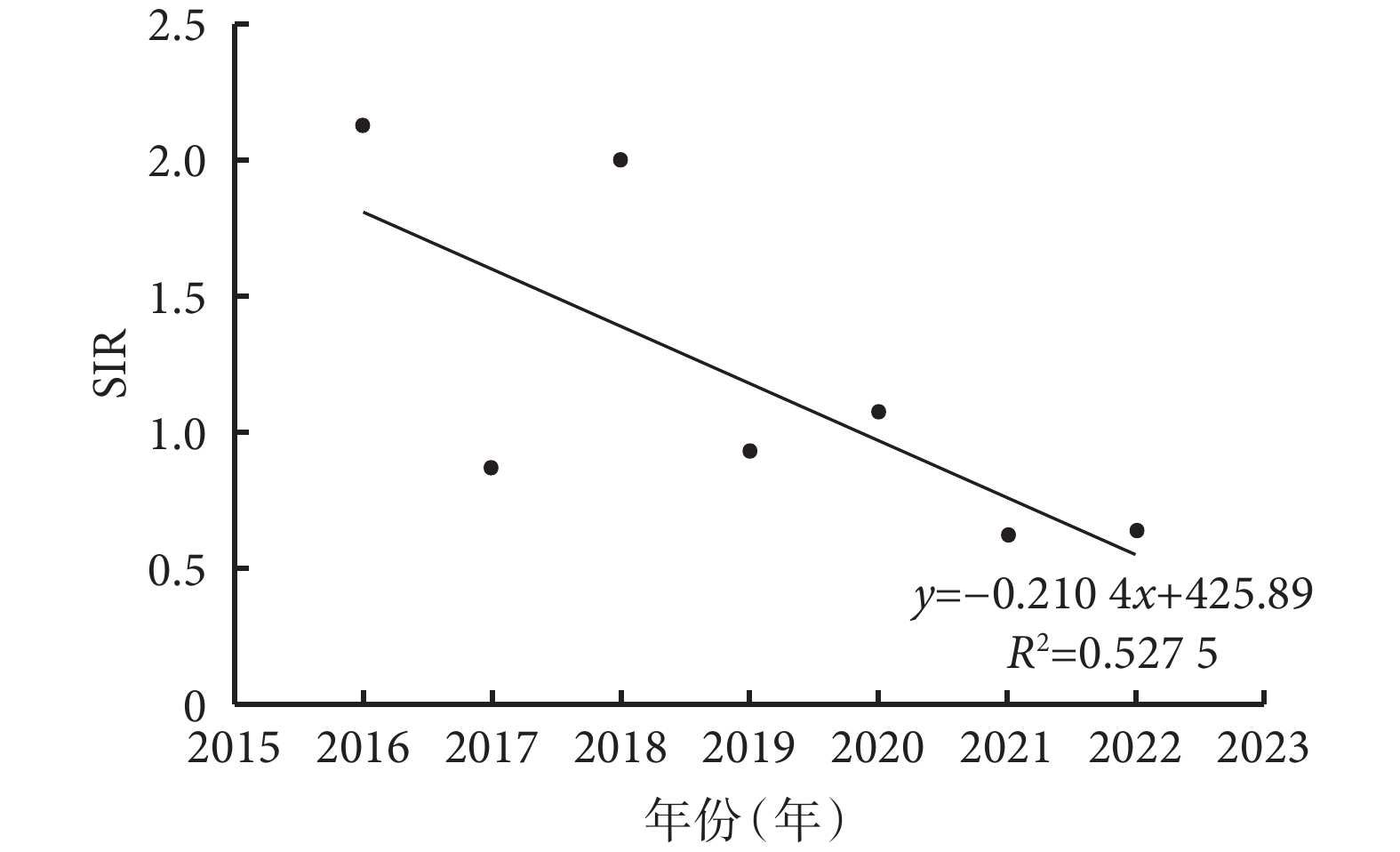

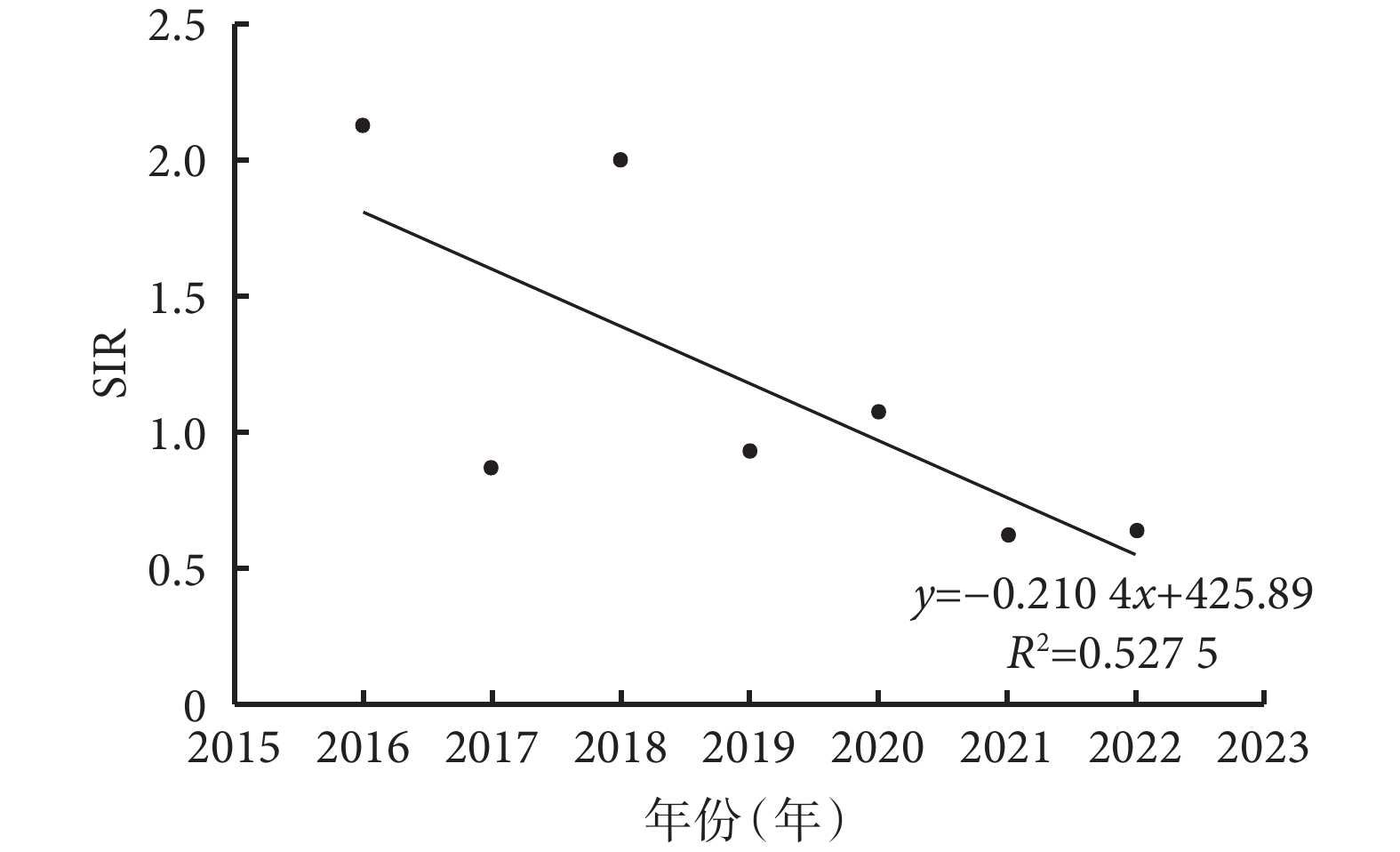

將表1 中的項目納入回歸分析,變量賦值見表2。SSI 多因素二元 logistic 回歸預測模型結果(表3)、SIR 環比結果(表4)及趨勢分析結果(圖1)顯示,2016 年—2019 年 SIR 環比差異有統計學意義(P<0.05);且隨著時間推移,SIR 呈逐年降低趨勢,但差異無統計學意義[回歸系數為–0.210,95%CI(–0.439,0.019),P=0.065]。

圖1

2016 年—2022 年 SIR 隨時間變化趨勢圖

圖1

2016 年—2022 年 SIR 隨時間變化趨勢圖

SIR:標準化感染比

3 討論

成功的 SSI 監測包括使用符合流行病學的分子(SSI)/分母(手術分類)定義和有效的監測方法,并根據相關風險因素對發病率進行分層,以及數據反饋[4]。目前,手術分類系統在我國大陸地區統一使用 ICD-9-CM-3。ICD-10-PCS 由美國 1995 年開發,目的是替代 ICD-9-CM-3,已于 2015 年 10 月全面使用。魏倩等[10]研究顯示,隨著醫療技術水平的進步,手術新設備、新技術不斷推陳出新,ICD-9-CM-3 手術分類系統難以滿足加碼要求,ICD-10-PCS 作為升級版,其兼容性強,臨床應用價值相對更高,結合詳細的術語定義,用于流行病學研究更加精確規范。目前我國大陸各醫院開展醫院感染監測仍然采用我國原衛生部 2001 年發布《醫院感染診斷標準(試行)》,美國 NHSN 的醫院感染監測定義及方法每年更新完善,同時美國衛生保健感染控制實踐咨詢委員會定期更新醫院感染監測數據公開報告指南[4,11]。薄天慧等[12]采用中美兩國醫院感染診斷標準用于現患率調查,結果顯示差異有統計學意義;研究顯示,高達 50%的 SSI 發生在患者出院之后。為確保醫院感染監測數據具有可比性,目前 NHSN 參照 2008 年美國全國質量論壇的建議,排除表淺切口手術部位感染和出院后監測發現的手術部位感染,僅納入入院/再入院監測發現的復雜 SSI 即深部切口和器官/腔隙 SSI,以排除監測質量導致的偏倚[5,13]。采用發病率描述疾病的三間分布,是分析流行病學研究的基礎。由于發病率會受到很多混雜因素的影響,在比較發病率數據時應進行標準化[14]。

SSI 相關風險因素包括不可預防的患者因素和可預防的手術因素,在排除感染監測質量因素的影響下,采用發病率評價不同醫院以及同一醫院不同時段的 SSI 控制質量時,應對患者因素進行風險調整,以消除混雜因素的影響[5,7]。美國 NHSN 從 2009 年開始均采用 SIR 指標評估全國和各州醫院感染控制質量[2]。起初采用傳統的 NHSN 風險指數模型對以下 3 個因素進行風險調整:美國麻醉醫師協會評分(3、4 或 5),切口分類(Ⅲ類或Ⅳ類),手術持續時間(>75 百分位數)[7]。2011 年美國 CDC 醫療保健質量改進部門研究顯示,3 種針對 39 類手術的改良特定手術風險模型即所有 SSI-SIR 模型、Complex A/R SSI-SIR Model 和復雜 30 d SSI-SIR 模型,較傳統的風險指數模型預測性能更優良[7]。目前 NHSN 醫院感染年度進展報告均采用其中的 Complex A/R SSI-SIR Model,以美國 2015 年全國醫院感染監測數據為基線,對納入監測的各類手術(包括 SB)SSI 發病率進行標準化,以評價全國及各州醫院感染控制進展[2]。我國有學者開展了單中心腹部手術 SSI 相關風險因素研究,但甚少有關 SB 的 SSI 相關風險因素研究,以及將風險因素分為患者因素與手術因素進行風險調整用于指導 SSI 防控[15-16]。

因此,本研究采用 ICD-10-PCS 有關定義明確分母即 SB 患者納入標準,采用 NHSN 醫院感染監測定義以及 SSI 事件監測方法明確分子即手術部位感染納入與排除標準[9,4]。同時參照 NHSN 做法,排除表淺切口手術部位感染和出院后監測發現的手術部位感染,僅納入入院/再入院監測發現的復雜 SSI 即深部切口和器官/腔隙 SSI[2]。在對我院連續 7 年開展的 SB-SSI 控制情況進行趨勢分析時,采用美國 NHSN Complex A/R SSI-SIR Model 中 SB 成年患者(≥18 歲)模型中,有關 SB-SSI 的風險因素即手術持續時間、年齡、性別、是否為腫瘤,對各年度 SSI 發病率進行風險調整,即對發病率進行標準化[8]。

本研究結果顯示,除 2018 年以外,其余年份均較 2016 年下降,但 2020 年—2022 年沒有呈逐年下降趨勢,說明該醫院連續 7 年 SB 的 SSI 發病率處于下降趨勢,針對 SB-SSI 的防控效果成效顯著,但 2020 年—2022 年 SB 的 SSI 防控效果不佳。美國 2021 年監測數據顯示,納入 NHSN 監測報告的所有手術 SSI 的 SIR 環比上升 3%,納入質量改進項目的手術環比差異沒有統計學意義[17]。研究顯示,新型冠狀病毒感染疫情在一定程度上影響了醫院感染的監測以及防控,醫院感染 SIR 顯著高于疫情前[18-20]。

綜上,手術部位感染發病率是衡量醫療質量的重要指標,但手術部位感染相關風險因素包括不可預防的患者因素和可預防的手術因素。本研究對連續 7 年 SB 的 SSI 發病率采用統一的患者因素進行風險調整,對手術部位感染發病率進行標準化,使各年度醫院感染發病率比較更有科學性,為我國采用醫院感染發病率數據評估感染控制質量提供了新思路。但本研究 logistic 回歸預測模型的 SB 患者的 SSI 風險因素來源于 2015 年美國 NHSN 全國醫院感染大數據多因素分析并進行驗證分析所獲得的結果,是否適用還有待進一步研究。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。

手術部位感染(surgical site infection, SSI)是最常見的醫院感染之一,是增加疾病負擔的主要原因[1-3]。SSI 監測是感染控制改進項目不可或缺的一部分,而明智地反饋監測數據是 SSI 控制策略的重要組成部分[4]。SSI 相關風險因素包括患者和手術 2 個方面,如何控制不可預防的患者因素和醫院感染監測質量造成的偏倚,向醫院及手術醫生提供客觀反映醫院感染控制質量的數據,使其在可預防的手術因素方面做出持續改進,一直是學者們研究的課題[5-7]。美國國家醫療保健安全網(National Healthcare Safety Network, NHSN)根據患者因素及醫院特點對醫院感染發病率進行標準化,采用標準化感染比(standardized infection ratio, SIR)評估全國和各州醫院感染控制質量[2]。

宜昌市中心人民醫院(以下簡稱“我院”)是宜昌市最大的一家三級甲等綜合教學醫院,擁有伍家、西陵、江南 3 個院區,編制床位數 5 000 張,平均年手術量 7 萬臺次以上。本研究采用 NHSN 小腸手術(small bowel surgery, SB)復雜入院/再入院 SSI-SIR 模型(complex admission/readmission SSI-SIR Model, Complex A/R SSI-SIR Model),對我院連續 7 年開展的小腸手術成年患者 SSI 控制情況,在排除感染監測質量因素后,對患者因素進行風險調整,采用 SIR 進行趨勢分析,旨在為我國采用醫院感染發病率數據評估感染控制質量提供新思路[8]。

1 對象與方法

1.1 研究對象

選擇 2016 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日我院伍家院區出院病案首頁中手術診斷為 SB 的年齡≥18 歲所有成年住院患者。排除標準:研究信息缺失,手術持續時間短于 5 min 或長于極端異常值。本研究參照美國 NHSN 的做法,手術持續時間極端異常值采用5倍四分位距手術持續時間(five times the interquartile range, IQR5)計算,即 75 百分位距手術持續時間+四分位距手術持續時間×5[8]。本研究已通過宜昌市中心人民醫院醫學倫理委員會倫理審查(2022-163-01)。

1.2 研究方法

1.2.1 監測方法

通過杏林醫院感染實時監控系統對住院手術患者進行主動前瞻性監測。

1.2.2 監測內容

患者性別、年齡、入/出院時間、出院診斷、手術日期、手術名稱、手術持續時間(min)、SSI 發生情況及日期等。

1.2.3 監測定義

① 手術分類:符合國際疾病分類手術編碼系統(International Classification of Diseases, 10th Revision Clinical Modifications/Procedure Coding System, ICD-10-CM/PCS)有關 SB 的定義,即小腸切開或切除術,不包括小腸與大腸吻合術[9]。

② 感染診斷:參照美國 NHSN 發布的醫院感染監測定義以及 SSI 事件納入和排除標準[4]。為排除感染監測質量因素的影響,納入統計分析的 SSI 病例僅為手術患者在該院初次手術住院期間或在該院再次入院在監測周期內發現的復雜(深部切口或器官/腔隙)SSI[2,7]

③ 腫瘤定義:根據美國 NHSN 有關腫瘤的定義將出院診斷中包括惡性腫瘤診斷的患者編碼為“腫瘤:是”[8]。

1.3 統計學方法

連續性計量資料采用 Shapiro-Wilk 檢驗,符合正態分布的計量資料采用平均值±標準差表示,不符合正態分布則采用中位數(下四分位數,上四分位數)表示。計數資料采用例數和百分比表示。采用 SPSS 25.0 軟件進行多因素二元 logistic 回歸模型分析和趨勢分析,以 7 年監測數據為基線,納入 Complex A/R SSI-SIR Model 中 SB 的風險因素,建立預測模型計算各年度 SSI 預測值,采用預測值/觀察值計算各年度 SIR,計算比值比(odds ratio, OR)和 95%置信區間(confidence interval, CI)。與此同時,為便于統計,將連續性變量(手術持續時間、年齡)均除以 10 納入回歸分析;分類變量(性別、腫瘤)以是/否分類納入回歸分析。采用 SAS 軟件包(9.4 版)對 SIR 進行環比,并采用 Mid-P 法進行差異顯著性檢驗。雙側檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 一般資料

共監測患者 2 515 例,最終納入 2 436 例。2016 年—2022 年各年度手術例數分別為 151、244、222、260、320、408 和 831 例。患者一般資料見表1。其中,男 1 471(60.4%)例,女 965(39.6%)例;年齡 63.0(54.0,71.0)歲;腫瘤 579(23.8%)例;手術持續時間 117.0(71.0,200.0)min,IQR5 為 625 min;發生 SSI 97 例(深部切口 SSI 48 例,器官/腔隙 SSI 49 例),總體感染發病率為 4.0%(97/2 436)。

2.2 SIR 及其趨勢分析

將表1 中的項目納入回歸分析,變量賦值見表2。SSI 多因素二元 logistic 回歸預測模型結果(表3)、SIR 環比結果(表4)及趨勢分析結果(圖1)顯示,2016 年—2019 年 SIR 環比差異有統計學意義(P<0.05);且隨著時間推移,SIR 呈逐年降低趨勢,但差異無統計學意義[回歸系數為–0.210,95%CI(–0.439,0.019),P=0.065]。

圖1

2016 年—2022 年 SIR 隨時間變化趨勢圖

圖1

2016 年—2022 年 SIR 隨時間變化趨勢圖

SIR:標準化感染比

3 討論

成功的 SSI 監測包括使用符合流行病學的分子(SSI)/分母(手術分類)定義和有效的監測方法,并根據相關風險因素對發病率進行分層,以及數據反饋[4]。目前,手術分類系統在我國大陸地區統一使用 ICD-9-CM-3。ICD-10-PCS 由美國 1995 年開發,目的是替代 ICD-9-CM-3,已于 2015 年 10 月全面使用。魏倩等[10]研究顯示,隨著醫療技術水平的進步,手術新設備、新技術不斷推陳出新,ICD-9-CM-3 手術分類系統難以滿足加碼要求,ICD-10-PCS 作為升級版,其兼容性強,臨床應用價值相對更高,結合詳細的術語定義,用于流行病學研究更加精確規范。目前我國大陸各醫院開展醫院感染監測仍然采用我國原衛生部 2001 年發布《醫院感染診斷標準(試行)》,美國 NHSN 的醫院感染監測定義及方法每年更新完善,同時美國衛生保健感染控制實踐咨詢委員會定期更新醫院感染監測數據公開報告指南[4,11]。薄天慧等[12]采用中美兩國醫院感染診斷標準用于現患率調查,結果顯示差異有統計學意義;研究顯示,高達 50%的 SSI 發生在患者出院之后。為確保醫院感染監測數據具有可比性,目前 NHSN 參照 2008 年美國全國質量論壇的建議,排除表淺切口手術部位感染和出院后監測發現的手術部位感染,僅納入入院/再入院監測發現的復雜 SSI 即深部切口和器官/腔隙 SSI,以排除監測質量導致的偏倚[5,13]。采用發病率描述疾病的三間分布,是分析流行病學研究的基礎。由于發病率會受到很多混雜因素的影響,在比較發病率數據時應進行標準化[14]。

SSI 相關風險因素包括不可預防的患者因素和可預防的手術因素,在排除感染監測質量因素的影響下,采用發病率評價不同醫院以及同一醫院不同時段的 SSI 控制質量時,應對患者因素進行風險調整,以消除混雜因素的影響[5,7]。美國 NHSN 從 2009 年開始均采用 SIR 指標評估全國和各州醫院感染控制質量[2]。起初采用傳統的 NHSN 風險指數模型對以下 3 個因素進行風險調整:美國麻醉醫師協會評分(3、4 或 5),切口分類(Ⅲ類或Ⅳ類),手術持續時間(>75 百分位數)[7]。2011 年美國 CDC 醫療保健質量改進部門研究顯示,3 種針對 39 類手術的改良特定手術風險模型即所有 SSI-SIR 模型、Complex A/R SSI-SIR Model 和復雜 30 d SSI-SIR 模型,較傳統的風險指數模型預測性能更優良[7]。目前 NHSN 醫院感染年度進展報告均采用其中的 Complex A/R SSI-SIR Model,以美國 2015 年全國醫院感染監測數據為基線,對納入監測的各類手術(包括 SB)SSI 發病率進行標準化,以評價全國及各州醫院感染控制進展[2]。我國有學者開展了單中心腹部手術 SSI 相關風險因素研究,但甚少有關 SB 的 SSI 相關風險因素研究,以及將風險因素分為患者因素與手術因素進行風險調整用于指導 SSI 防控[15-16]。

因此,本研究采用 ICD-10-PCS 有關定義明確分母即 SB 患者納入標準,采用 NHSN 醫院感染監測定義以及 SSI 事件監測方法明確分子即手術部位感染納入與排除標準[9,4]。同時參照 NHSN 做法,排除表淺切口手術部位感染和出院后監測發現的手術部位感染,僅納入入院/再入院監測發現的復雜 SSI 即深部切口和器官/腔隙 SSI[2]。在對我院連續 7 年開展的 SB-SSI 控制情況進行趨勢分析時,采用美國 NHSN Complex A/R SSI-SIR Model 中 SB 成年患者(≥18 歲)模型中,有關 SB-SSI 的風險因素即手術持續時間、年齡、性別、是否為腫瘤,對各年度 SSI 發病率進行風險調整,即對發病率進行標準化[8]。

本研究結果顯示,除 2018 年以外,其余年份均較 2016 年下降,但 2020 年—2022 年沒有呈逐年下降趨勢,說明該醫院連續 7 年 SB 的 SSI 發病率處于下降趨勢,針對 SB-SSI 的防控效果成效顯著,但 2020 年—2022 年 SB 的 SSI 防控效果不佳。美國 2021 年監測數據顯示,納入 NHSN 監測報告的所有手術 SSI 的 SIR 環比上升 3%,納入質量改進項目的手術環比差異沒有統計學意義[17]。研究顯示,新型冠狀病毒感染疫情在一定程度上影響了醫院感染的監測以及防控,醫院感染 SIR 顯著高于疫情前[18-20]。

綜上,手術部位感染發病率是衡量醫療質量的重要指標,但手術部位感染相關風險因素包括不可預防的患者因素和可預防的手術因素。本研究對連續 7 年 SB 的 SSI 發病率采用統一的患者因素進行風險調整,對手術部位感染發病率進行標準化,使各年度醫院感染發病率比較更有科學性,為我國采用醫院感染發病率數據評估感染控制質量提供了新思路。但本研究 logistic 回歸預測模型的 SB 患者的 SSI 風險因素來源于 2015 年美國 NHSN 全國醫院感染大數據多因素分析并進行驗證分析所獲得的結果,是否適用還有待進一步研究。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。