引用本文: 陳諾, 浮鈺琪, 劉荔, 何文斌, 馮畢龍, 陳小艷, 彭涵之, 李妍, 鄔聞文, 王瑩. 彈性調配病區的環境多維特征——一項前瞻性真實世界研究. 華西醫學, 2024, 39(3): 367-372. doi: 10.7507/1002-0179.202402034 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

當前我國衛生資源仍然存在分布不均的情況[1-2],醫療機構同時還需承擔各種應急救治任務[3]。因此,醫療機構內的病區時常需要彈性調配病床以最大程度保障患者的診療需求。醫療資源超負荷運行的時間段稱作醫療資源高需求時期[4],患者、家屬及醫務工作者人員聚集且診療操作呈指數型增加,隨之而來的是系統性的病區感染預防與控制(感控)風險增加[5-7],具體體現在以下 3 個方面:首先,空間密度過高,病區兩端封閉式的設計不利于空氣流通,影響通風效果,潛在增加了呼吸道疾病的傳播風險[8];其次,高峰時期的病區經常會臨時占用走道擴展為醫療救治區域,醫療設施的接觸頻次增大,極易引起經接觸傳播感染性疾病的傳播[9];最后,醫務工作者工作負荷增加,環境清潔與消毒措施的依從性及質量控制存在漏洞,進一步增加了環境污染引起的交叉傳播風險[10-11]。因此,一定時間內病區床位供小于求即醫療資源超負荷運行情況下的環境是重要且被忽視的一項重要感控風險。本研究通過在武漢大學中南醫院普通住院病區開展環境微生物及物理參數的多維前瞻性真實監測,探索臨時醫療區域啟動后,病室內和臨時醫療區域分別相較于未啟動時的情況及臨時醫療區域啟動前后病室內和臨時醫療區域的對比情況,揭示醫療資源調配情況下的病區環境多維度特征,挖掘潛在的風險點,為今后醫療資源超負荷運行情況下醫療機構制定針對性的感控措施提供循證依據。

1 對象與方法

1.1 研究對象

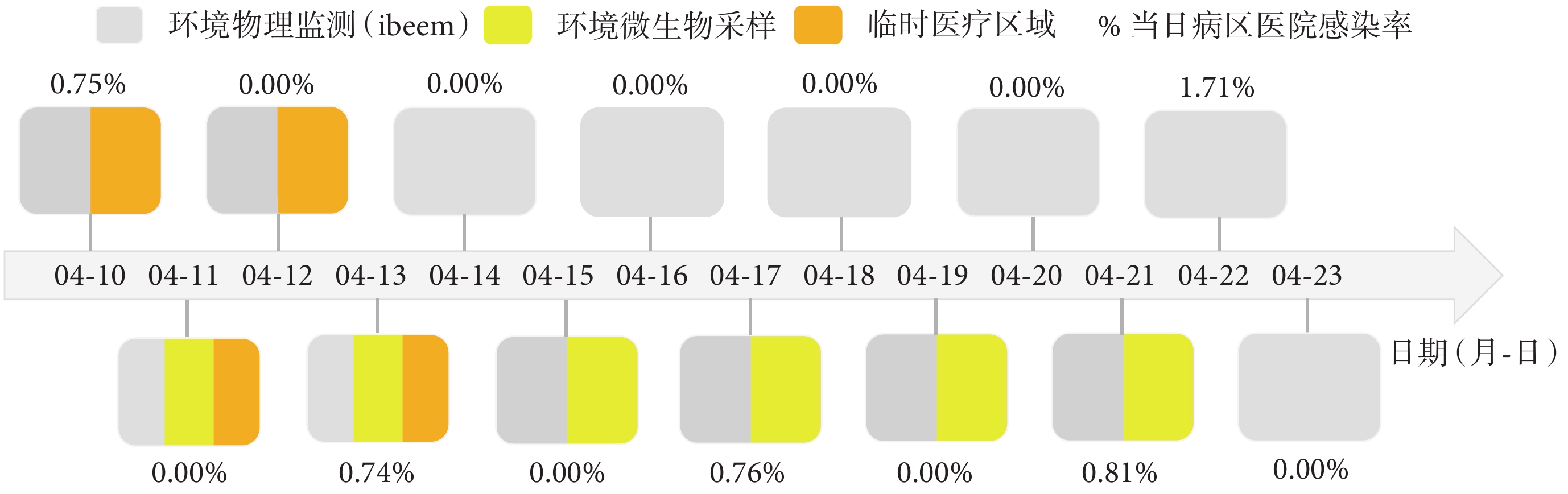

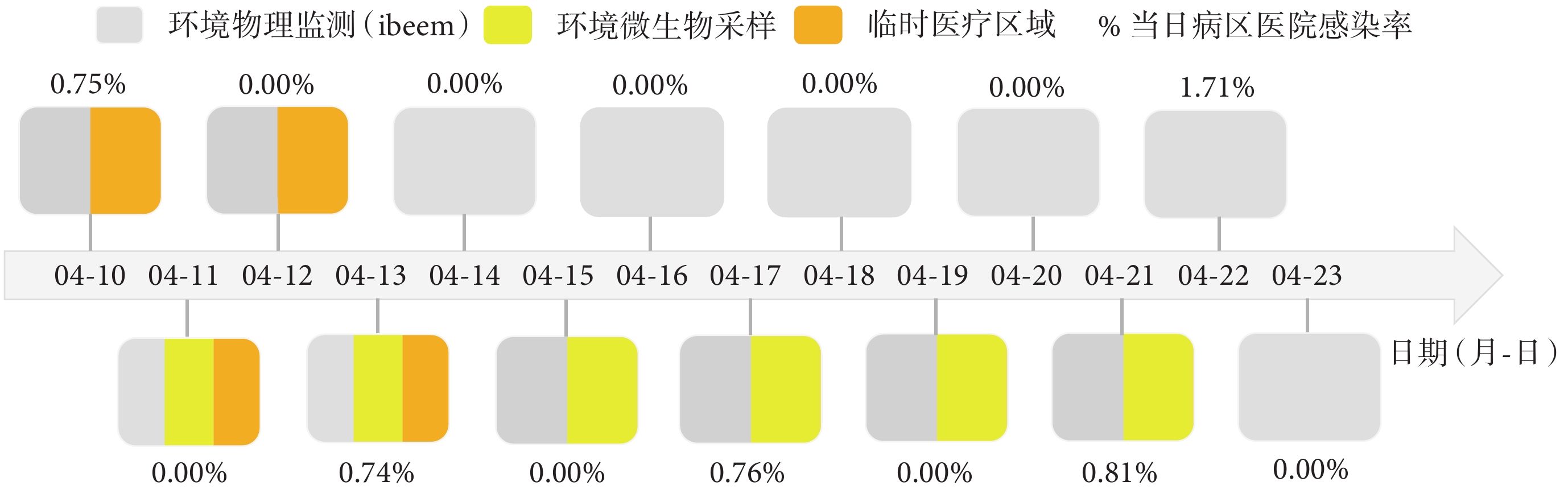

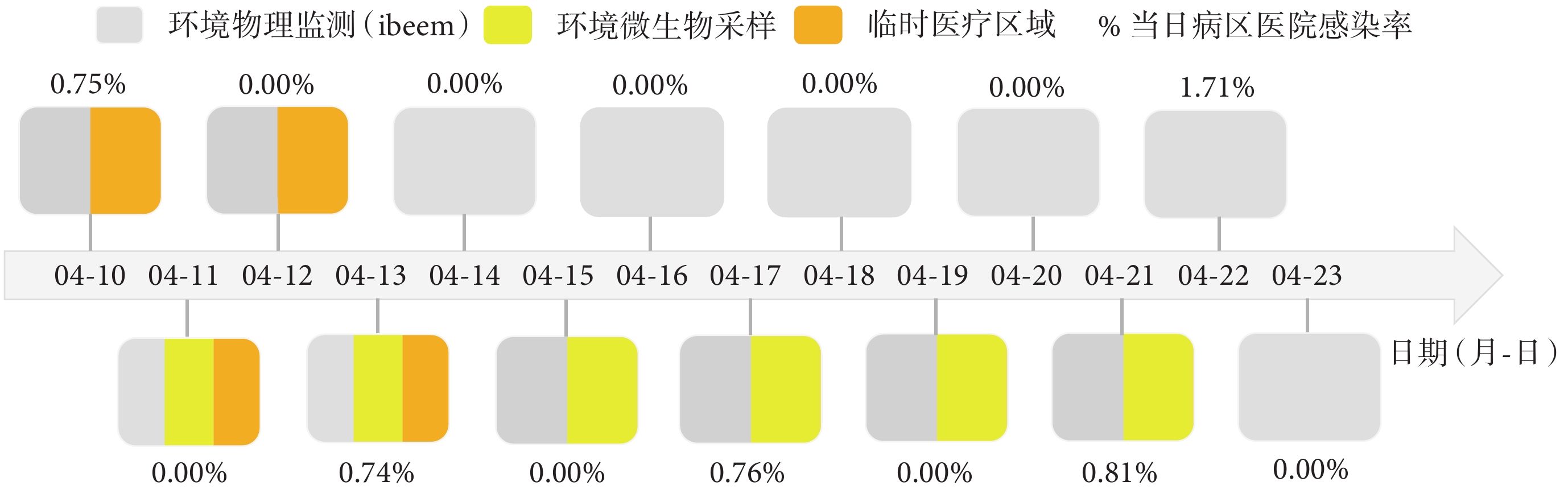

項目組于武漢大學中南醫院普通病區開展持續 2 周(2023 年 4 月 10 日—23 日)的前瞻性環境多維度監測。本研究所定義的病區和病室均以《病區醫院感染管理規范》(WS/T 510—2016)[12]為標準。監測病區總面積為 1671.6 m2,編制床位 45 張,實際床位 55 張。監測病房內采用風機盤管式空調循環風,走廊采用自然通風,病房門為常開狀態。監測期間平均每日患者 56 例,醫護人員 28 人,醫患比 2∶1。該病區 2023 年 4 月 10 日—13 日存在當患者過多,超出醫療床位后,在醫療機構的空閑區域臨時增加床位的現象,本研究中所有的加床均在走廊中,將這些在走廊增加床位構成的區域稱為臨時醫療區域(附件圖1)。具體情況為 4 月 10 日—13 日每日臨時醫療區域患者分別有 2、9、5、4 例,監測點位全部覆蓋(圖1)。

圖1

研究現場前瞻性監測分布圖

圖1

研究現場前瞻性監測分布圖

當一個方塊有 1 種以上顏色時說明當日同時存在所示意顏色的活動

1.2 環境微生物監測

監測周期內,以 2 d 為 1 個間隔分別于 4 月 11 日、13 日、15 日、17 日、19 日、21 日對監測病區的空氣、高頻次接觸物體表面、醫務人員手樣本進行微生物監測。6 個監測時期內共監測樣本 150 個(附件圖2)。采樣方法及檢驗方法以《醫療機構消毒技術規范》[13]中的要求為操作標準。

1.3 環境物理參數監測

研究使用的物理參數監測 iBEEM(intelligent Built Environment Monitor)智能建筑室內環境監測儀(北京清創智環科技有限公司,批號為 3G19),集成了溫度、相對濕度、細顆粒物(particulate matter 2.5, PM2.5)、二氧化碳及照度共 5 種監測維度,其中溫度的測試精度為±0.3℃,相對濕度的測試精度為±5%,PM2.5 的測試精度為±10 μg/m3,二氧化碳的測試精度為±50×10-6。19 個 iBEEM 紅外傳感器被布置在研究場所用于環境物理參數監測且覆蓋全監測周期。二氧化碳濃度、PM2.5 濃度、溫度和相對濕度以 5 min 的測量間隔被實時監測記錄,其中二氧化碳濃度表征人員聚集情況,PM2.5 濃度表征室外環境對人員的影響程度,溫度和相對濕度表征人員舒適度及微生物存活條件。

1.4 統計學方法

采用 SPSS 25.0 軟件分析數據。計量資料使用 Kolmogorow-Smironov 檢驗和 Shapiro-Wilk 檢驗進行正態性檢驗,以 P>0.05 時數據具有正態性。當各組數據均呈正態分布時采用均數±標準差描述,組間比較采用獨立樣本 t 檢驗,計算均數差及 95% 置信區間(confidence interval, CI);否則采用中位數(下四分位數,上四分位數)描述,組間比較采用 Mann-Whitney U 檢驗,計算中位數差及 95%CI;計數資料采用例數和/或百分比進行描述。雙側檢驗水準 α=0.05。

2 結果

2.1 病室內和臨時醫療區域監測結果比較

2.1.1 臨時醫療區域未啟動時

當臨時醫療區域未啟動時,病室內的空氣微生物檢出數量為 12.00(3.00,30.00)CFU/m3;病室內表面微生物數量小于臨時醫療區域,醫務人員手部微生物數量大于臨時醫療區域,但差異均無統計學意義(P>0.05)。病室內的二氧化碳濃度、PM2.5 濃度、溫度和相對濕度均高于臨時醫療區域,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.1.2 臨時醫療區域啟動時

當臨時醫療區域啟動時,病室內的空氣微生物檢出數量為 1.75(0.63,2.88)CFU/m3;病室內表面微生物檢出數量大于臨時醫療區域,差異有統計學意義(P<0.05);病室內的醫務人員手部微生物檢出數量小于臨時醫療區域,但差異無統計學意義(P>0.05)。病室內二氧化碳濃度和溫度高于臨時醫療區域,PM2.5 濃度低于臨時醫療,差異有統計學意義(P<0.05);兩個區域相對濕度差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

2.2 臨時醫療區域是否啟動對不同區域環境的影響分析

2.2.1 臨時醫療區域是否啟動對病室環境的影響分析

當臨時醫療區域啟動時,病室內的空氣微生物檢出數量少于未啟動時,表面微生物檢出數量多于未啟動時,差異有統計學意義(P<0.05);醫務人員手部微生物數量在兩個時期差異無統計學意義(P>0.05)。病室內二氧化碳濃度、溫度、相對濕度低于未啟動時,PM2.5 濃度高于未啟動時,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表3。

2.2.2 臨時醫療區域是否啟動對臨時醫療區域環境的影響分析

當臨時醫療區域啟動時,臨時醫療區域的表面微生物中位數量少于未啟動時,醫務人員手部微生物中位檢出數量多于未啟動時,但差異均無統計學意義(P>0.05)。臨時醫療區域啟動時的二氧化碳濃度、溫度低于未啟動時,PM2.5 濃度高于未啟動時,差異均有統計學意義(P<0.05);啟動時與未啟動時的相對濕度差異無統計學意義(P>0.05)。見表4。

2.3 病區環境微生物檢出情況

150 份樣本中,分別有 60 份空氣樣本、60 份物體表面樣本和 30 份手樣本。當臨時醫療區域未啟動時和啟動時的空氣樣本、物體表面樣本、手樣本病原微生物檢出前 3 位菌種見表5。

3 討論

醫療機構住院病區內的走廊等臨時擴展而成的醫療區域帶來的多維度環境負荷壓力是醫療機構內感控重要但易被忽視的問題。本研究以武漢大學中南醫院某住院病區為研究現場,通過前瞻性真實世界研究發現,通常情況下臨時醫療區域二氧化碳濃度、溫度、相對濕度均優于病室內,表面微生物數量無明顯差異;而在臨時醫療區域啟動時,病室內的表面微生物顯著多于臨時醫療區域以及未啟動時的病室內。研究初步證實了臨時醫療區域的擴展與環境承載能力的相關性,為感控在環境物體表面消毒、空氣凈化等方面提出了值得關注的風險點。在傳統環境微生物培養菌落上引入溫度、濕度、二氧化碳濃度及 PM2.5 等環境監測參數,可充實醫療機構內的環境評價維度,為醫療機構內環境監測、分析、評價及干預提供更多的循證數據支撐。本研究引入了實時在線物理參數工具并提供了研究的范式,可為其他醫療機構試點開展多維度環境監測提供實際的參考價值。

醫療機構內環境的清潔與消毒是感控的重要措施之一。Peters 等[14]的一項系統綜述證實了良好的病區環境可降低住院患者的醫院感染發生率。尤其是在臨時醫療區域啟動時,更應該關注到人員密集、診療操作增加而帶來的空氣質量降低、環境物體表面及手表面微生物負荷的增加帶來的醫院感染率高等感控壓力[15]。值得關注的是本研究中環境中真菌的檢出為醫療機構內感控提出了重要的關注點。近年來,國際社會對醫療機構內環境中艱難梭菌、多重耐藥菌的定植、生存及傳播已有了大量文獻報道并不斷有新的環境干預措施提出,例如新型過氧化氫/過氧乙酸基表面消毒劑的開發、抗菌材料的研發等[16-18]。但隨著侵襲性真菌病近年來呈現的上升趨勢[19],更多的醫療機構內環境引起真菌感染的問題值得關注,研究表明,清潔度越差,真菌的定植率越高[20-21],因此,醫療機構應重視對環境物體表面的清潔消毒,最大程度減少真菌的出現。

本研究也存在不足之處。第一,本研究開展的時間為 4 月 10 日—23 日,環境受到季節等因素的影響,未來需要開展持續的監測研究,更加深入地探明不同季節下,醫療機構內病區環境的多維參數特征;第二,本研究未關注到病區開窗通風、病區內空氣消毒機使用等空氣凈化與消毒情況,下一步研究將進一步深入探索環境控制行為與彈性調配病區多維環境特征的相關性。

綜上,彈性調配病區下臨時醫療區域的擴展會增加病室內環境表面微生物及環境通風的承載壓力,且應高度重視醫療機構內環境中真菌的分布情況。未來在高度重視醫療機構內空氣質量的趨勢下,除了關注環境中的病原微生物外,還應密切關注二氧化碳、PM2.5 等物理參數指標。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。

請掃描本文首頁二維碼后在“補充材料”中下載查看附件。

當前我國衛生資源仍然存在分布不均的情況[1-2],醫療機構同時還需承擔各種應急救治任務[3]。因此,醫療機構內的病區時常需要彈性調配病床以最大程度保障患者的診療需求。醫療資源超負荷運行的時間段稱作醫療資源高需求時期[4],患者、家屬及醫務工作者人員聚集且診療操作呈指數型增加,隨之而來的是系統性的病區感染預防與控制(感控)風險增加[5-7],具體體現在以下 3 個方面:首先,空間密度過高,病區兩端封閉式的設計不利于空氣流通,影響通風效果,潛在增加了呼吸道疾病的傳播風險[8];其次,高峰時期的病區經常會臨時占用走道擴展為醫療救治區域,醫療設施的接觸頻次增大,極易引起經接觸傳播感染性疾病的傳播[9];最后,醫務工作者工作負荷增加,環境清潔與消毒措施的依從性及質量控制存在漏洞,進一步增加了環境污染引起的交叉傳播風險[10-11]。因此,一定時間內病區床位供小于求即醫療資源超負荷運行情況下的環境是重要且被忽視的一項重要感控風險。本研究通過在武漢大學中南醫院普通住院病區開展環境微生物及物理參數的多維前瞻性真實監測,探索臨時醫療區域啟動后,病室內和臨時醫療區域分別相較于未啟動時的情況及臨時醫療區域啟動前后病室內和臨時醫療區域的對比情況,揭示醫療資源調配情況下的病區環境多維度特征,挖掘潛在的風險點,為今后醫療資源超負荷運行情況下醫療機構制定針對性的感控措施提供循證依據。

1 對象與方法

1.1 研究對象

項目組于武漢大學中南醫院普通病區開展持續 2 周(2023 年 4 月 10 日—23 日)的前瞻性環境多維度監測。本研究所定義的病區和病室均以《病區醫院感染管理規范》(WS/T 510—2016)[12]為標準。監測病區總面積為 1671.6 m2,編制床位 45 張,實際床位 55 張。監測病房內采用風機盤管式空調循環風,走廊采用自然通風,病房門為常開狀態。監測期間平均每日患者 56 例,醫護人員 28 人,醫患比 2∶1。該病區 2023 年 4 月 10 日—13 日存在當患者過多,超出醫療床位后,在醫療機構的空閑區域臨時增加床位的現象,本研究中所有的加床均在走廊中,將這些在走廊增加床位構成的區域稱為臨時醫療區域(附件圖1)。具體情況為 4 月 10 日—13 日每日臨時醫療區域患者分別有 2、9、5、4 例,監測點位全部覆蓋(圖1)。

圖1

研究現場前瞻性監測分布圖

圖1

研究現場前瞻性監測分布圖

當一個方塊有 1 種以上顏色時說明當日同時存在所示意顏色的活動

1.2 環境微生物監測

監測周期內,以 2 d 為 1 個間隔分別于 4 月 11 日、13 日、15 日、17 日、19 日、21 日對監測病區的空氣、高頻次接觸物體表面、醫務人員手樣本進行微生物監測。6 個監測時期內共監測樣本 150 個(附件圖2)。采樣方法及檢驗方法以《醫療機構消毒技術規范》[13]中的要求為操作標準。

1.3 環境物理參數監測

研究使用的物理參數監測 iBEEM(intelligent Built Environment Monitor)智能建筑室內環境監測儀(北京清創智環科技有限公司,批號為 3G19),集成了溫度、相對濕度、細顆粒物(particulate matter 2.5, PM2.5)、二氧化碳及照度共 5 種監測維度,其中溫度的測試精度為±0.3℃,相對濕度的測試精度為±5%,PM2.5 的測試精度為±10 μg/m3,二氧化碳的測試精度為±50×10-6。19 個 iBEEM 紅外傳感器被布置在研究場所用于環境物理參數監測且覆蓋全監測周期。二氧化碳濃度、PM2.5 濃度、溫度和相對濕度以 5 min 的測量間隔被實時監測記錄,其中二氧化碳濃度表征人員聚集情況,PM2.5 濃度表征室外環境對人員的影響程度,溫度和相對濕度表征人員舒適度及微生物存活條件。

1.4 統計學方法

采用 SPSS 25.0 軟件分析數據。計量資料使用 Kolmogorow-Smironov 檢驗和 Shapiro-Wilk 檢驗進行正態性檢驗,以 P>0.05 時數據具有正態性。當各組數據均呈正態分布時采用均數±標準差描述,組間比較采用獨立樣本 t 檢驗,計算均數差及 95% 置信區間(confidence interval, CI);否則采用中位數(下四分位數,上四分位數)描述,組間比較采用 Mann-Whitney U 檢驗,計算中位數差及 95%CI;計數資料采用例數和/或百分比進行描述。雙側檢驗水準 α=0.05。

2 結果

2.1 病室內和臨時醫療區域監測結果比較

2.1.1 臨時醫療區域未啟動時

當臨時醫療區域未啟動時,病室內的空氣微生物檢出數量為 12.00(3.00,30.00)CFU/m3;病室內表面微生物數量小于臨時醫療區域,醫務人員手部微生物數量大于臨時醫療區域,但差異均無統計學意義(P>0.05)。病室內的二氧化碳濃度、PM2.5 濃度、溫度和相對濕度均高于臨時醫療區域,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.1.2 臨時醫療區域啟動時

當臨時醫療區域啟動時,病室內的空氣微生物檢出數量為 1.75(0.63,2.88)CFU/m3;病室內表面微生物檢出數量大于臨時醫療區域,差異有統計學意義(P<0.05);病室內的醫務人員手部微生物檢出數量小于臨時醫療區域,但差異無統計學意義(P>0.05)。病室內二氧化碳濃度和溫度高于臨時醫療區域,PM2.5 濃度低于臨時醫療,差異有統計學意義(P<0.05);兩個區域相對濕度差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

2.2 臨時醫療區域是否啟動對不同區域環境的影響分析

2.2.1 臨時醫療區域是否啟動對病室環境的影響分析

當臨時醫療區域啟動時,病室內的空氣微生物檢出數量少于未啟動時,表面微生物檢出數量多于未啟動時,差異有統計學意義(P<0.05);醫務人員手部微生物數量在兩個時期差異無統計學意義(P>0.05)。病室內二氧化碳濃度、溫度、相對濕度低于未啟動時,PM2.5 濃度高于未啟動時,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表3。

2.2.2 臨時醫療區域是否啟動對臨時醫療區域環境的影響分析

當臨時醫療區域啟動時,臨時醫療區域的表面微生物中位數量少于未啟動時,醫務人員手部微生物中位檢出數量多于未啟動時,但差異均無統計學意義(P>0.05)。臨時醫療區域啟動時的二氧化碳濃度、溫度低于未啟動時,PM2.5 濃度高于未啟動時,差異均有統計學意義(P<0.05);啟動時與未啟動時的相對濕度差異無統計學意義(P>0.05)。見表4。

2.3 病區環境微生物檢出情況

150 份樣本中,分別有 60 份空氣樣本、60 份物體表面樣本和 30 份手樣本。當臨時醫療區域未啟動時和啟動時的空氣樣本、物體表面樣本、手樣本病原微生物檢出前 3 位菌種見表5。

3 討論

醫療機構住院病區內的走廊等臨時擴展而成的醫療區域帶來的多維度環境負荷壓力是醫療機構內感控重要但易被忽視的問題。本研究以武漢大學中南醫院某住院病區為研究現場,通過前瞻性真實世界研究發現,通常情況下臨時醫療區域二氧化碳濃度、溫度、相對濕度均優于病室內,表面微生物數量無明顯差異;而在臨時醫療區域啟動時,病室內的表面微生物顯著多于臨時醫療區域以及未啟動時的病室內。研究初步證實了臨時醫療區域的擴展與環境承載能力的相關性,為感控在環境物體表面消毒、空氣凈化等方面提出了值得關注的風險點。在傳統環境微生物培養菌落上引入溫度、濕度、二氧化碳濃度及 PM2.5 等環境監測參數,可充實醫療機構內的環境評價維度,為醫療機構內環境監測、分析、評價及干預提供更多的循證數據支撐。本研究引入了實時在線物理參數工具并提供了研究的范式,可為其他醫療機構試點開展多維度環境監測提供實際的參考價值。

醫療機構內環境的清潔與消毒是感控的重要措施之一。Peters 等[14]的一項系統綜述證實了良好的病區環境可降低住院患者的醫院感染發生率。尤其是在臨時醫療區域啟動時,更應該關注到人員密集、診療操作增加而帶來的空氣質量降低、環境物體表面及手表面微生物負荷的增加帶來的醫院感染率高等感控壓力[15]。值得關注的是本研究中環境中真菌的檢出為醫療機構內感控提出了重要的關注點。近年來,國際社會對醫療機構內環境中艱難梭菌、多重耐藥菌的定植、生存及傳播已有了大量文獻報道并不斷有新的環境干預措施提出,例如新型過氧化氫/過氧乙酸基表面消毒劑的開發、抗菌材料的研發等[16-18]。但隨著侵襲性真菌病近年來呈現的上升趨勢[19],更多的醫療機構內環境引起真菌感染的問題值得關注,研究表明,清潔度越差,真菌的定植率越高[20-21],因此,醫療機構應重視對環境物體表面的清潔消毒,最大程度減少真菌的出現。

本研究也存在不足之處。第一,本研究開展的時間為 4 月 10 日—23 日,環境受到季節等因素的影響,未來需要開展持續的監測研究,更加深入地探明不同季節下,醫療機構內病區環境的多維參數特征;第二,本研究未關注到病區開窗通風、病區內空氣消毒機使用等空氣凈化與消毒情況,下一步研究將進一步深入探索環境控制行為與彈性調配病區多維環境特征的相關性。

綜上,彈性調配病區下臨時醫療區域的擴展會增加病室內環境表面微生物及環境通風的承載壓力,且應高度重視醫療機構內環境中真菌的分布情況。未來在高度重視醫療機構內空氣質量的趨勢下,除了關注環境中的病原微生物外,還應密切關注二氧化碳、PM2.5 等物理參數指標。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。

請掃描本文首頁二維碼后在“補充材料”中下載查看附件。