引用本文: 彭濤, 何永琴, 易德坤, 周媛媛, 張玉梅. 術前運動訓練在老年髖部骨折患者預康復中應用的范圍綜述. 華西醫學, 2024, 39(6): 906-912. doi: 10.7507/1002-0179.202402154 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

老年髖部骨折是指老年人群發生的股骨頸、股骨轉子間及股骨轉子下骨折,是骨質疏松性骨折中最常見形式[1]。2017 年全球約有 160 萬新發髖部骨折病例,年增長率為 25%,預計至 2050 年,患病總數會增加至 630 萬[2]。老年髖部骨折患者術后 1 年死亡率高達 13.96%[3],且超過半數患者的生活自理能力不能達到到骨折前水平[4],給醫療保健系統和社會帶來巨大負擔[5]。盡管指南建議老年髖部骨折患者黃金手術時間為入院后 48 h[6],但由于老年患者自身基礎情況差及醫院手術室短缺等客觀因素,往往無法 48 h 內行手術治療[7-8]。不能及時手術的患者,長時間臥床狀態增加了肺部感染、壓力性損傷、下肢深靜脈血栓形成、四肢肌力下降等并發癥發生風險[9]。為了提高患者術前身體貯備,降低老年髖部患者圍手術期并發癥發生風險,術前運動康復對于髖部骨折患者至關重要[10]。因此,本研究采用澳大利亞喬安娜布里格斯研究所[11]發布的范圍綜述寫作指南作為方法學框架,針對國內外開展的老年髖部骨折者患者術前運動訓練方案研究進行篩選審查,評價運動方案具體形式及效果,為此類人群術前運動預康復開展提供參考。

1 資料與方法

1.1 納入與排除標準

1.1.1 納入標準

① 研究對象為診斷為股骨頸骨折、粗隆間骨折、轉子間骨折等髖部骨折的老年住院患者;根據世界衛生組織標準[12],老年人是指年齡≥60 歲的人群;② 文獻類型為原始研究,包括質性研究、量性研究[包括類試驗和隨機對照試驗(randomized controlled trial, RCT)]及混合性研究;③ 干預措施為對老年髖部骨折患者進行術前運動訓練,包含對運動方案的詳細描述。

1.1.2 排除標準

① 文章內容不全、無法獲取全文;② 重復發表文獻;③ 非中英文文獻。

1.2 文獻檢索策略

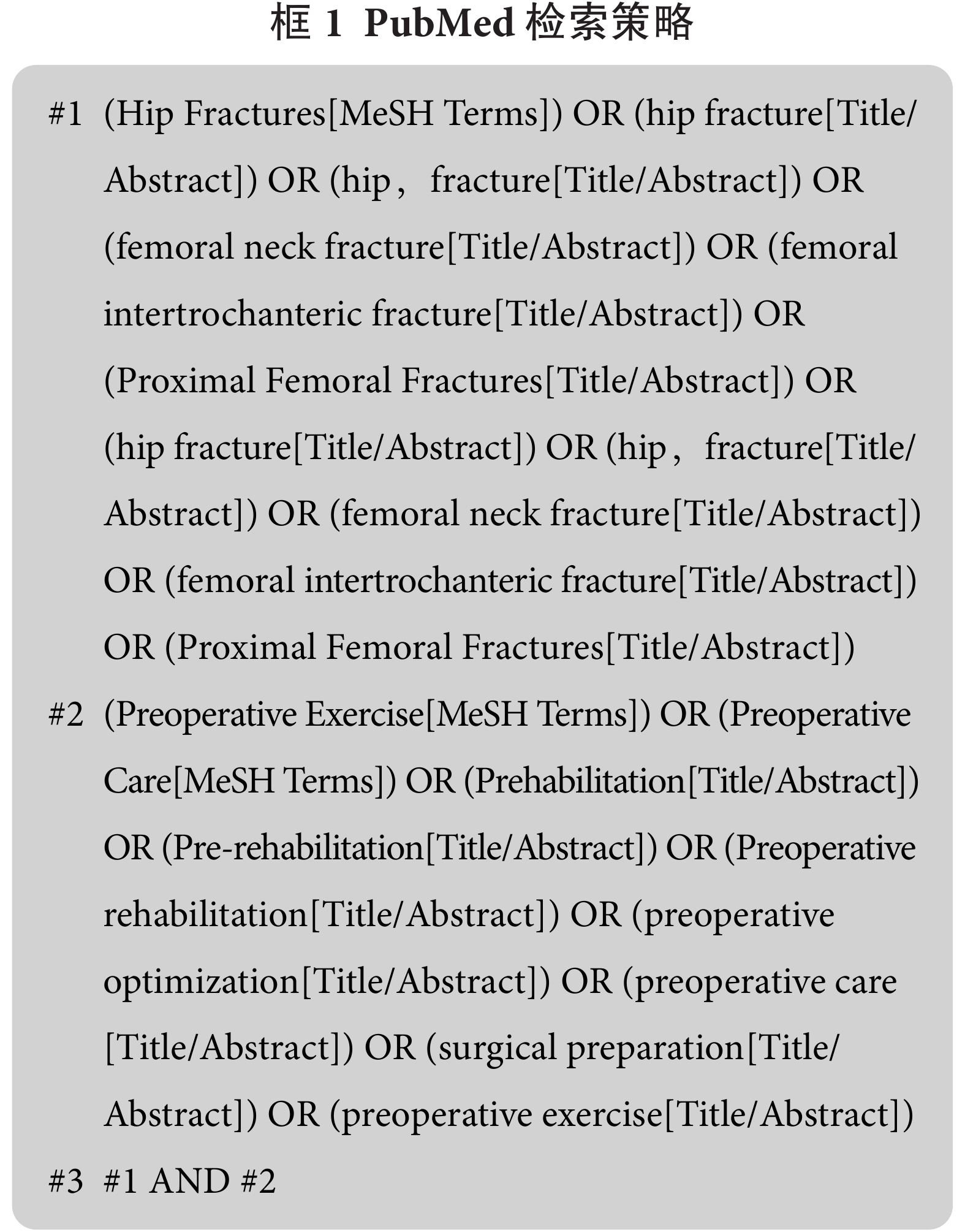

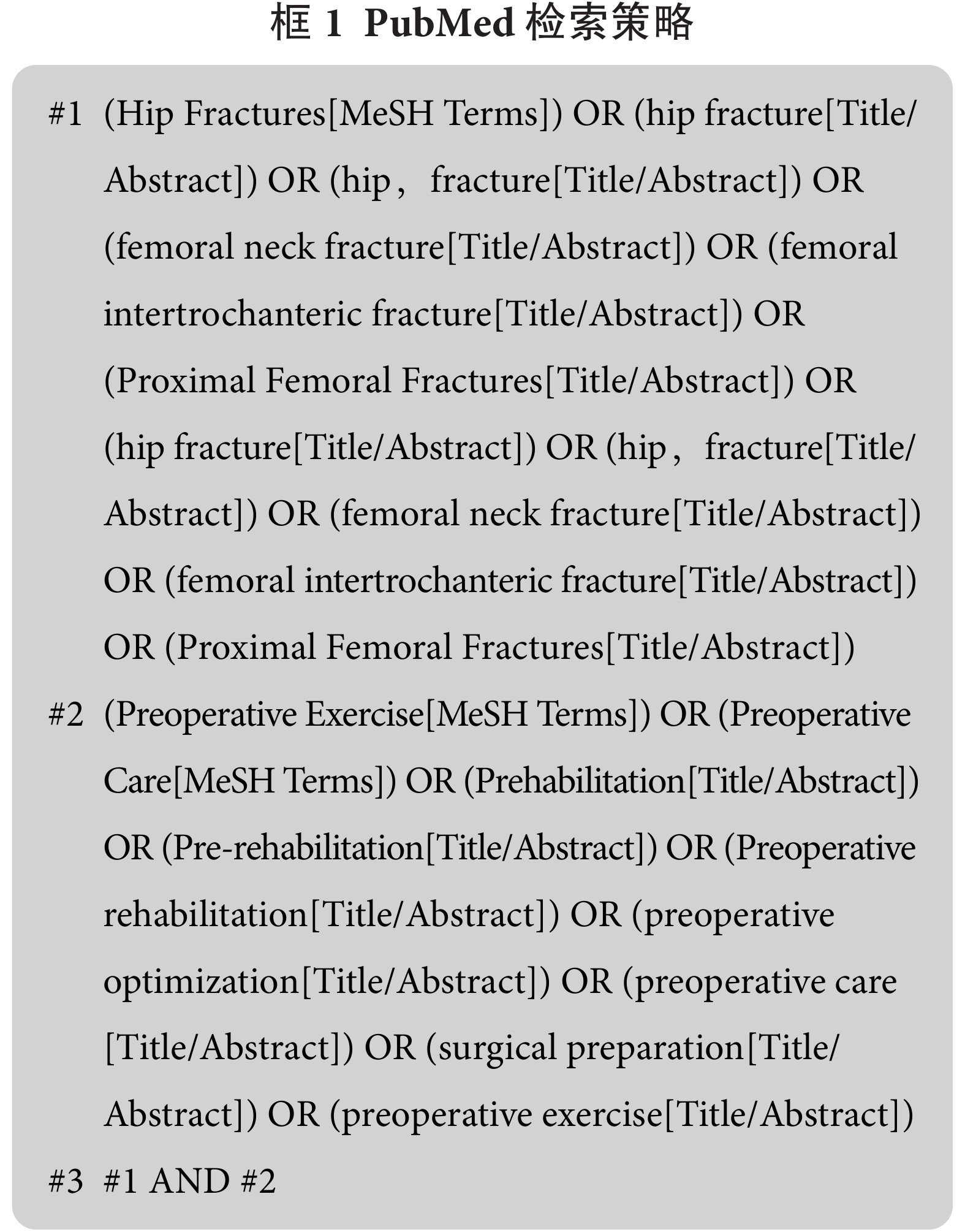

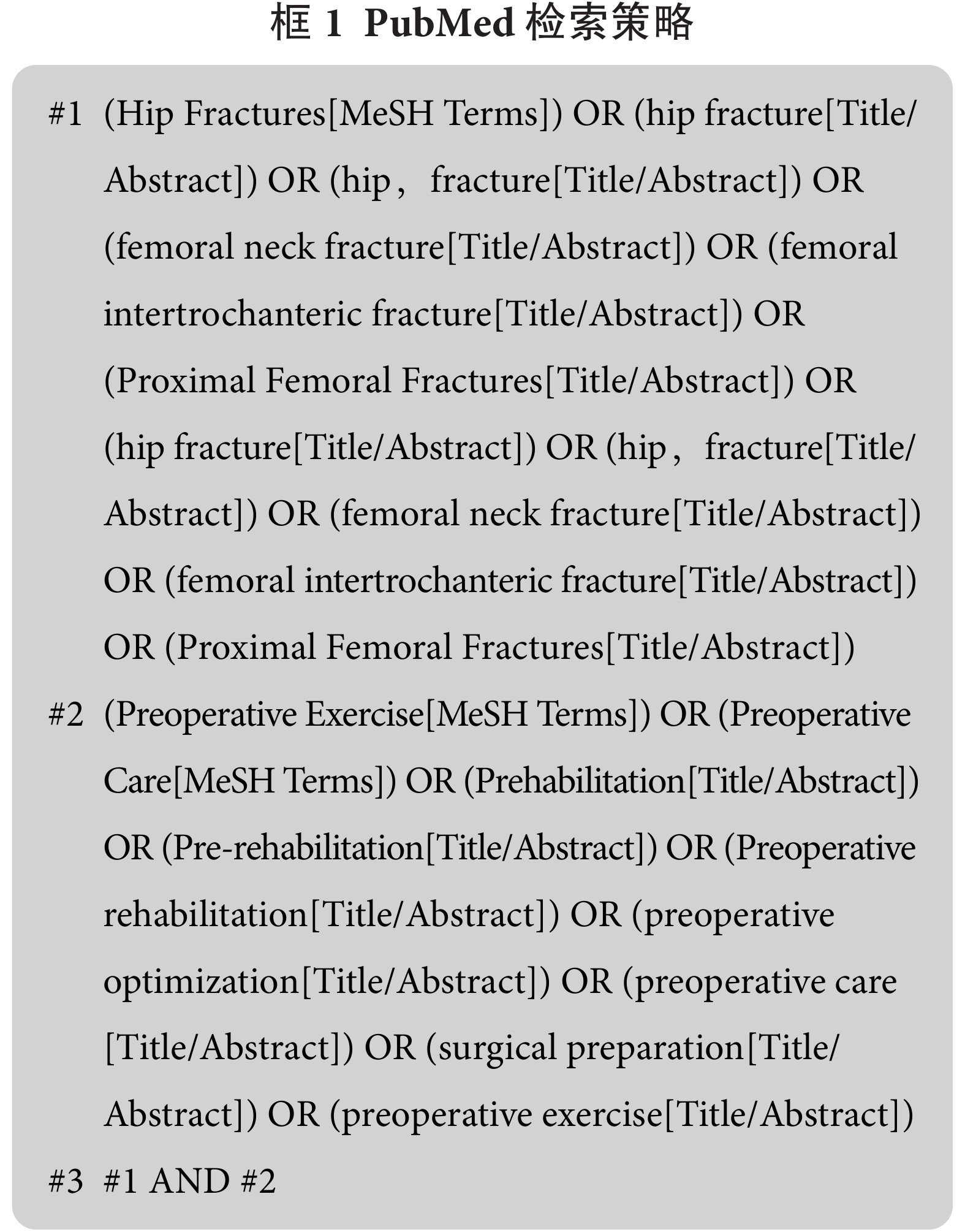

計算機檢索中國知網、萬方數據庫、中國生物醫學文獻數據庫、維普、Cochrane Library、PubMed、Embase,Web of Science 數據庫,以主題詞與自由詞結合方式進行檢索,中文檢索詞為“髖骨折”“髖部骨折”“股骨頸骨折”“粗隆間骨折”“轉子間骨折”“術前運動”“預康復”“術前康復”“術前干預”“院前”“術前優化”。英文檢索詞為“Hip Fractures”“hip fracture”“hip, fracture”“femoral neck fracture”“femoral intertrochanteric fracture”“Proximal Femoral Fractures”“Preoperative Exercise”“Preoperative Care”“Prehabilitation”“Pre-rehabilitation”“Preoperative rehabilitation”“preoperative optimization”“surgical preparation”“preoperative exercise”。檢索時限為建庫至 2024 年 1 月。以 PubMed 數據庫為例,檢索策略見框1。

1.3 文獻篩選及資料提取

經過文獻查閱和小組討論,確定本研究主要問題為:① 老年髖部骨折患者術前運動訓練的具體內容,包括時機、方式、干預人員、強度、頻率、時間。② 術前運動方案的應用效果,包括安全性評價、療效評價。因此,將檢索文獻導入 Endnote 20 軟件去重,由 2 名接受過專業培訓的研究者依據納入、排除標準,閱讀題目和摘要進行初篩,進一步精讀全文進行再次篩選,確定最終納入文獻。2 名研究者獨立提取資料,包括作者、發表時間、國家、研究類型、納入人群、年齡、術前運動方案、干預時機、干預人員、結局指標等。在文獻篩選以及資料提取過程中,若存在分歧則與第 3 名研究者進行討論。

1.4 納入研究的偏倚風險評價

相對于系統評價,范圍綜述更關注某一研究領域的核心概念、證據類型和研究進展,不對證據進行嚴格意義上的合成匯總,對納入研究的偏倚風險評價不是必要環節[11],并且 Arksey 和 O’Malley 的范圍綜述分析框架[13]和范圍綜述 PRISMA-ScR 聲明[14]均未明確要求進行偏倚風險評價,故本研究未對納入研究進行偏倚風險評價。

1.5 統計學方法

本研究運用描述性統計方法對術前運動訓練在老年髖部骨折患者康復中的應用情況進行了定性概括,分析現有研究中的發表時間、國家、研究類型、納入人群、年齡、術前運動方案、干預時機、干預人員、結局指標等內容。分析結果以頻數和百分比表示,以表格和文字相結合的方式呈現。

2 結果

2.1 文獻篩選流程及結果

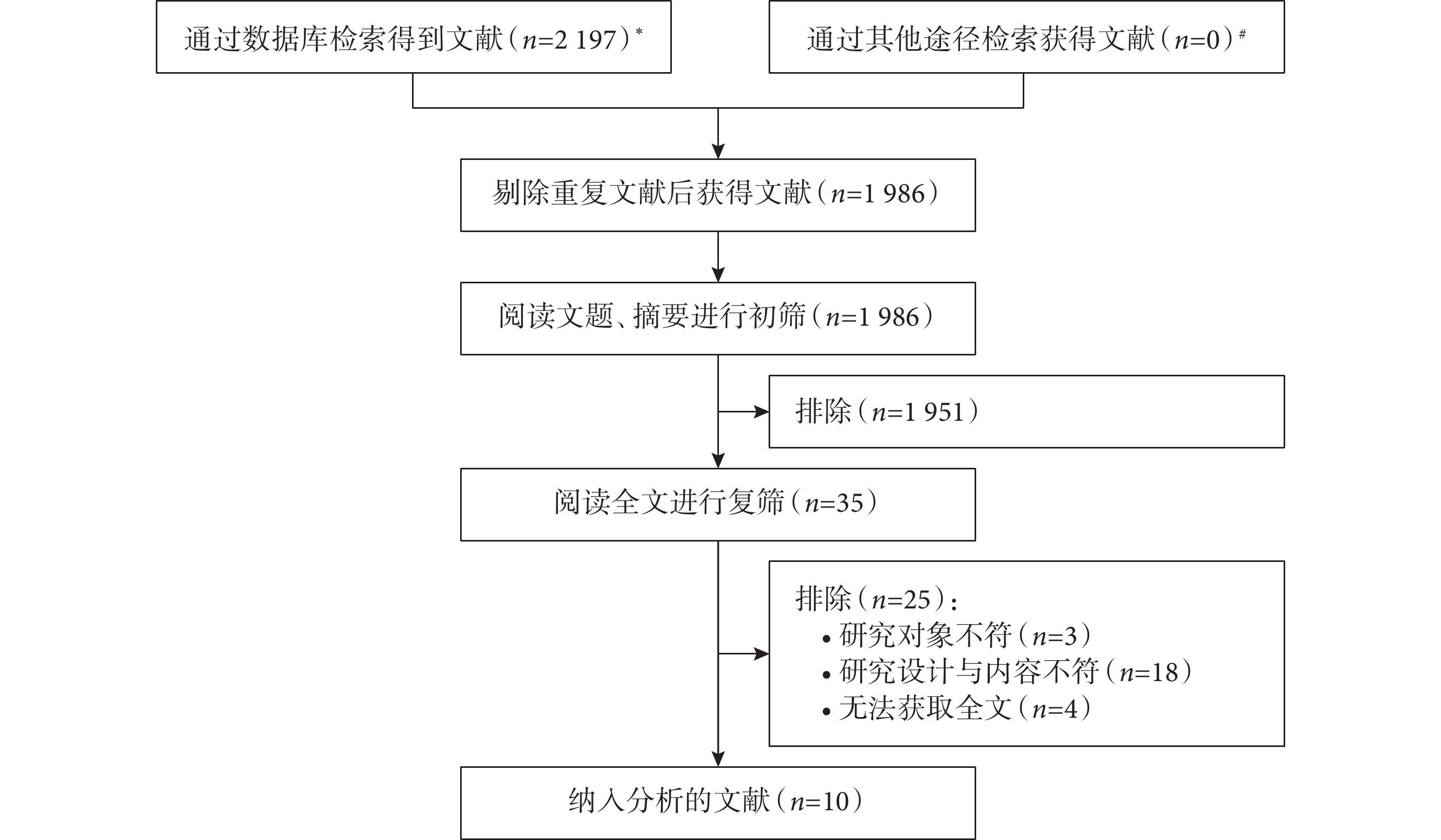

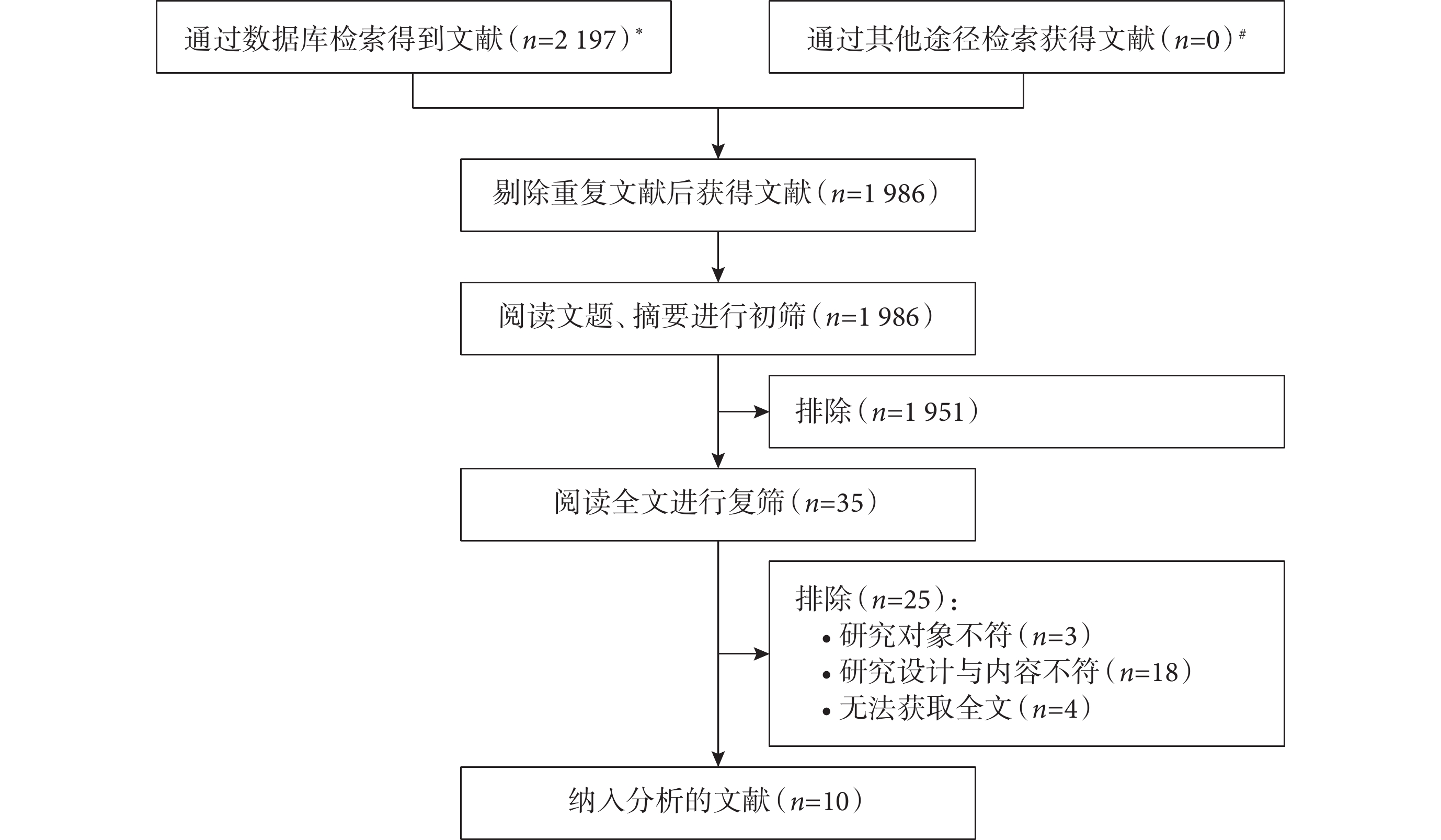

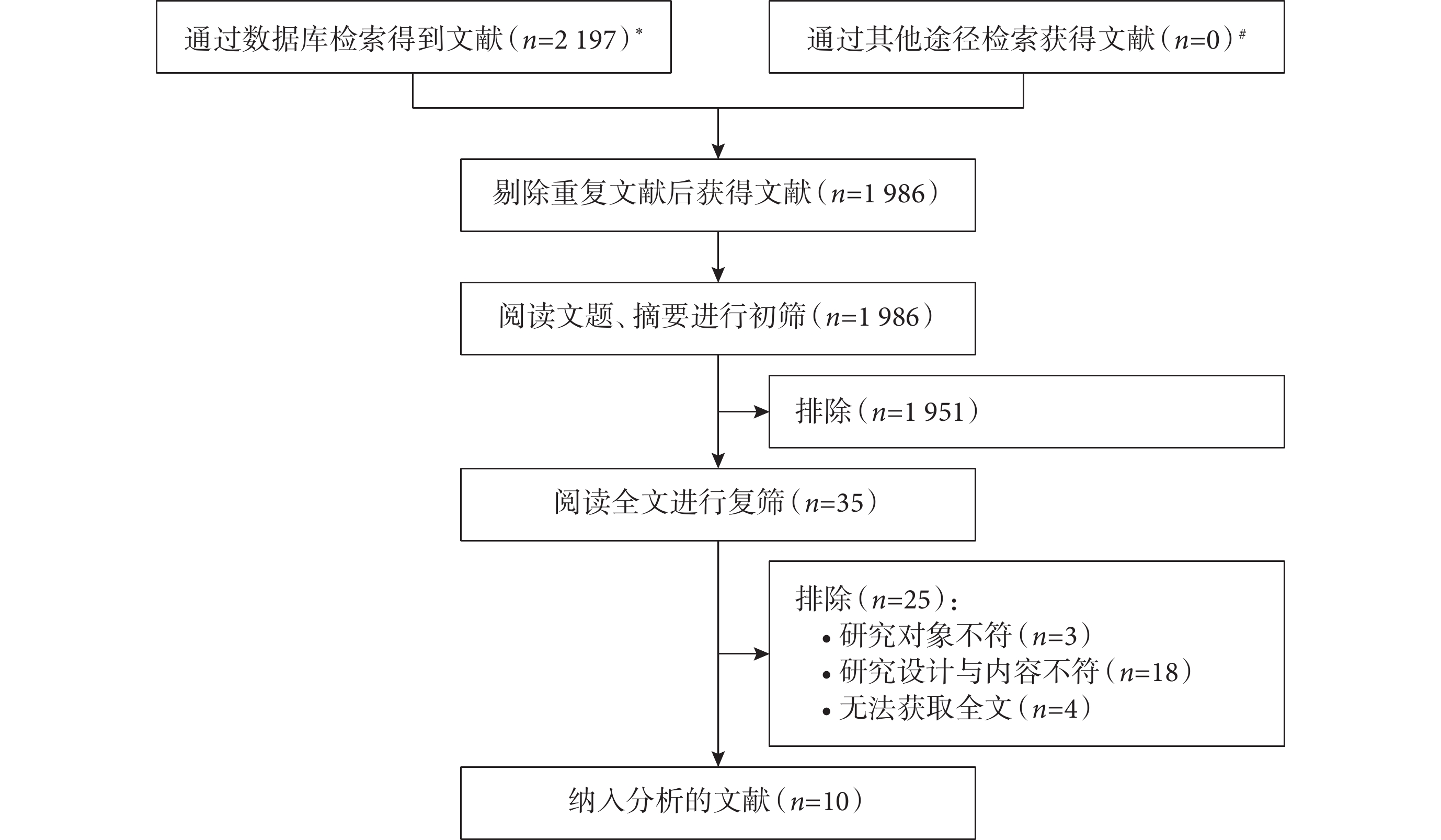

初步檢索獲得 2 197 篇文獻,去重后剩余文獻 1 986 篇。閱讀題目及摘要剔除不相關、結局指標不全、會議摘要類文獻后剩余 35 篇,閱讀全文后排除研究對象不符、研究設計與內容不符、無法獲取全文的文獻,最終納入 10 篇文獻[15-24]。見圖1。

圖1

文獻篩選流程及結果

圖1

文獻篩選流程及結果

*具體包括:PubMed(

2.2 納入研究的基本特征

納入的 10 項研究[15-24]研究發表于 2017 年—2023 年。其中,中國 8 項[15-17,19-22,24]、日本 1 項[18]、希臘 1 項[23];研究類型包括包括 3 篇 RCT[15-16,23]、1 篇類實驗研究[22]、5 篇回顧性研究[17-21]、1 篇個案報道[24]。其中,3 篇文章[19,21-22]為劉佳鑫團隊分階段開展的老年髖部骨折術前運動訓練的相關研究,包含 2 項回顧性研究、1 項類實驗試驗。納入文獻特征見表1。

2.3 術前運動干預的基本內容

2.3.1 運動前準備

老年髖部骨折患者往往合并多種基礎疾病,身體狀況差。在術前運動訓練開始前,需要進行多重檢查包括實驗室檢查,心肺功能評估,患側髖關節 X 線片及 CT 三維重建,四肢血管彩超等評估患者身體功能狀況,從而制定適宜的運動方案[19,23-24]。陳寶玉等[24]按照國際功能、殘疾和健康分類模型,從患者的身體結構與功能、活動能力、參與能力層面對老年髖部骨折患者進行全面評估。為了提高患者及家屬對術前運動訓練的依從性,多項研究強調了運動前健康宣教的重要性[16,21-22]。宣教時,醫護人員會告知患者長期臥床的危害,演示術前鍛煉方法,播放患者鍛煉視頻,鼓勵家屬參與動員過程,提供監督、保護和情感支持,以提高患者的積極性。此外為了術前運動訓練正常推進,術前鎮痛是最后一道流程也是必不可少的流程,有研究團隊鎮痛方案為定期肌肉注射選擇性 COX-2 抑制劑,每 12 小時 1 次,如患者合并有心臟疾病使用曲馬多鎮痛[19,21-22]。當患者臥床休息時疼痛程度為無痛或輕度疼痛時,才能進行術前運動訓練。術前運動干預人員為醫生[16,18-19,21-23]、護士[15-16,19,21-22]、物理治療師[17-18,22-23],其中以團隊聯合指導為主[16,18-19,21-23]。

2.3.2 運動方案

老年髖部骨折患者術前運動方案包含適應性訓練與漸進性訓練。由于骨折創傷,該類人群術前運動方案以適應性訓練為基礎,包含體位及床上翻身訓練[15,20]、踝泵運動[15-18,20]、四肢肌群等長收縮鍛煉[16-18,20,24]、助行器使用等[16,19-22,24]。漸進性訓練包含抗阻運動、有氧運動等。抗阻訓練主要為肌肉力量訓練以及呼吸肌力量訓練。其中,肌肉力量訓練包括上肢力量訓練[17,23-24]、腹部肌肉力量訓練[17-18]、髖關節周圍肌肉抗阻訓練[20]、健側直腿抬高訓練[16-18,20]、部分負重行走訓練[16,19-22,24]。多項研究在老年髖部骨折患者充分鎮痛的基礎上,術前協助患者使用助行器進行單腿站立訓練和單腿步行訓練[19,21-22]。呼吸肌力量訓練[16-17,24]包括主動咳嗽,腹式呼吸與縮唇呼吸訓練。Skouras 等[23]的研究進行術前中等強度間歇有氧訓練,方式為使用便攜式上肢自行車進行床上功能鍛煉。在納入的 10 項研究中,9 項研究采用了適應性訓練聯合漸進性訓練的方式進行訓練[16-24]。

2.3.3 運動時機,強度及頻率

在納入的 10 項研究中,患者均從入院后即開始術前運動訓練,其中 3 項研究[16,20,24]將術前運動訓練延續至術后康復,1 項研究[23]將圍手術期運動訓練延續至家庭,術后持續 8 周。適應性訓練強度均為輕中度,其中踝泵運動與四肢肌群等長收縮鍛煉,訓練劑量為 3~5 組/d,10~30 次/組[15-18]。抗阻訓練通常是循序漸進的,并根據患者訓練情況調整運動方案。王妙維等[17]進行腹部肌肉抗阻訓練,初始運動 10 次/組,均采取漸進式阻力訓練方式,運動總時間≥ 45 min/d。在多項研究中,患者術前進行了部分負重平地行走鍛煉,4 次/d,15 min/次[19,21-22]。Skouras 等[23]研究進行術前中強度床上自行車鍛煉,總時長為 16 min,分 4 個周期,每個周期包含 2 min 運動訓練和 2 min 休息。從患者主觀感受來說,運動強度以不增加患者疼痛及疲勞感受為宜[16]。

2.3.4 運動過程監測

術前運動訓練過程中主要監測患者相關癥狀,生命體征及不良事件的發生。患者出現不適癥狀或發生不良事件時,生命體征可能已經出現先兆變化。Skouras 等[23]采用商用運動員監測應用程序,光學心率監測儀等密切監測老年髖部骨折患者運動時患者氧飽和度、血壓、心率。監測生命體征的同時警惕運動期間出現疼痛、疲勞、心絞痛、呼吸急促、頭暈、意識模糊或血液循環不良等不適癥狀。同時醫護人員密切關注患者不良事件的預警與發生,包括跌倒、心律失常等。

2.4 運動訓練結局指標及效果

老年髖部骨折患者術前運動訓練結局指標分為療效指標、效率指標、安全指標。其中,療效指標包含患者的生活自理能力、髖關節功能、身體活動能力、活動適應度、認知功能、心理狀態如焦慮、患者感受例如疼痛、疲勞等,盡管療效指標的報告標準未統一,但均顯示了其積極的效果。4 項研究[16-17,22-23]報告了術前運動訓練對于效率指標的改善,包含住院天數、術后下地活動情況、再入院率等。此外 5 項研究[16,21-24]報告了安全指標,包含圍手術期并發癥發生情況、住院期間跌倒和死亡率、血栓形成/血栓栓塞事件的死亡率和發生率、圍手術期出血情況和輸血率、術后重癥監護室入住率等,結果顯示術前運動訓練安全性較好。

3 討論

3.1 術前運動訓練可促進老年髖部患者康復進程

對于老年髖部骨折患者,臥床時間越長,圍手術期并發癥(如肺部感染、深靜脈血栓、壓力下損傷等)發生風險越高,患者愈后越差。因此,針對老年髖部骨折患者,圍手術期康復訓練的目的除了恢復患肢功能,還應注重減少因臥床引起的并發癥,防止肌肉廢用性萎縮,從而改善愈后[17]。一項針對髖膝關節置換患者的 Meta 分析顯示,術前運動訓練能有效改善患者疼痛及提高關節活動度[25]。其他學科大手術的患者中同樣也印證此類似研究結果[26-28]。本研究顯示,術前對老年髖部骨折患者進行運動訓練,患者術后療效、效率、安全指標均有所改善,與上述研究結果吻合。術前運動訓練對老年髖部骨折患者恢復具有積極影響,可能跟以下原因[23-24]相關:① 術前組合式的運動治療可有效調節髖部骨折患者身體內環境狀態:改善血液高凝狀態,調節白蛋白等生化指標等,減少炎癥反應;② 早期運動干預可有效訓練患者呼吸肌及全身各個系統肌群,預防因臥床引起肺部感染,胃腸功能下降、骨質疏松,下肢深靜脈血栓形成、壓力性損傷等臥床并發癥;③ 抗阻運動和有氧運動可減少因臥床制動導致的肌肉力量減弱與質量流失,提高肌力和平衡力;④ 術前運動訓練可減少圍手術期運動-跌倒恐懼,增加患者康復信心,能更快適應術后康復訓練,從而提高功能康復。

3.2 制定精準的術前運動訓練方案,避免二次損害

目前,老年髖部骨折患者術前運動訓練方案仍處于探索發展的初始階段,其發展延遲的主要難點,其一在于醫護人員普遍擔憂術前運動訓練帶來的骨折后再骨折風險高于其風險收益,其二在于患者因為疼痛,跌倒恐懼及認知不足導致其拒絕離床活動等[24]。然而隨著快速康復理念的發展,越來越多的專業人員意識到術前運動訓練的重要性,因此如何減少二次骨折風險,損害控制理念的運用十分重要。損害控制理論起源于美國裝備設施管理領域,后延伸至醫學領域。其主要針對創傷患者,包含分階段的治療,逐步提高患者生理耐受力,降低手術風險,直至完成確定性手術,以確保手術安全[29]。而損害控制理論運用于老年髖部骨折患者術前運動訓練則需要護理人員進行詳細全面的運動前檢查和評估,根據評估結果對老年髖部骨折患者實施循序漸進的運動訓練方案,逐步優化損害控制風險評分,以提高機體活動耐受力,確保術前運動的安全,避免二次骨折的發生。本研究結果提示,老年髖部骨折患者術前運動訓練應以適應性訓練為基礎,漸進性抗阻運動為主,并使用合適支具保護,部分患者可行平地站立或行走訓練。

3.3 啟示及未來發展方向

老年髖部骨折患者的術前運動訓練正處于快速發展階段,今后應從以下 4 個方向進行探索:① 構建多學科團隊[30],提升團隊共同決策。本研究提示,目前老年髖部骨折患者術前運動訓練干預人員包含骨科醫師、護士和康復師,相關學科如老年科,營養科、心理科、藥劑科等聯合參與較少,因此構建多學科團隊,以團隊決策為基礎制定合理的運動處方,才能提高運動患者運動的安全性及有效性。② 構建精準的分級分層[31]的運動干預策略和流程。老年髖部骨折根據骨折分型不同,其治療措施(保守治療、內固定治療或關節置換手術治療)和預后也有巨大差異。因此在不同骨折類型基礎上,結合循證研究,考慮運動訓練的不同鍛煉方式、強度、頻率等對患者的影響,制定分層分級的運動干預策略和流程十分必要。③ 制定運動處方需循序漸進發揮運動益并最大限度避免運動風險。運動處方中國專家共識(2023)指出,運動處方包含運動頻率、運動強度、運動方式、運動時間、運動總量和運動進階[32] 。本研究顯示,老年髖部骨折患者術前運動訓練運動處方制定仍然存在不足,包含運動前的準備工作不足、運動時監測不到位等。因此未來開展運動訓練前應進行多模式健康宣教,減少患者運動-跌倒恐懼,增加患者運動訓練依從性。在此基礎上根據患者病情及身體狀態制定標準化的術前運動處方,減少運動訓練帶來的不良反應,改善其康復效果。④ 制訂規范統一的監測和評價標準。老年髖部骨折患者術前運動訓練結局指標包含療效指標、效率指標及安全指標,然而各研究的指標均不同,且相同指標的測量工具也并不統一。因此,未來研究需規范此類患者運動訓練后干預效果的評定指標,同時考慮以智能化儀器和設備[20]對整個術前運動訓練過程和結果進行監測。同時,加強對運動訓練安全性指標的重視,建立不良事件發生、上報、處理的閉環管理模式,積極尋找發生原因,提高術前運動訓練的安全性。

綜上所述,本研究對老年髖部骨折患者術前運動訓練的開展情況進行了綜述,結果顯示術前運動訓練對老年髖部骨折患者有積極作用,術前運動應做好充分的運動前準備,制定以適應性訓練為基礎,抗阻運動為主的漸進性運動訓練方案,同時監測患者運動時體征及不良事件發生。建議未來構建多學科團隊,提高團隊決策能力,完善運動康復人員資質的認定。在此基礎上依據老年髖部骨折患者的病情和身體功能狀態,構建精準的分級分層的運動干預策略和流程,形成標準的術前運動處方,規范統一的監測和評價標準,將術前運動延續至術后乃至居家康復期,從而提高患者康復的安全性及有效性。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。

老年髖部骨折是指老年人群發生的股骨頸、股骨轉子間及股骨轉子下骨折,是骨質疏松性骨折中最常見形式[1]。2017 年全球約有 160 萬新發髖部骨折病例,年增長率為 25%,預計至 2050 年,患病總數會增加至 630 萬[2]。老年髖部骨折患者術后 1 年死亡率高達 13.96%[3],且超過半數患者的生活自理能力不能達到到骨折前水平[4],給醫療保健系統和社會帶來巨大負擔[5]。盡管指南建議老年髖部骨折患者黃金手術時間為入院后 48 h[6],但由于老年患者自身基礎情況差及醫院手術室短缺等客觀因素,往往無法 48 h 內行手術治療[7-8]。不能及時手術的患者,長時間臥床狀態增加了肺部感染、壓力性損傷、下肢深靜脈血栓形成、四肢肌力下降等并發癥發生風險[9]。為了提高患者術前身體貯備,降低老年髖部患者圍手術期并發癥發生風險,術前運動康復對于髖部骨折患者至關重要[10]。因此,本研究采用澳大利亞喬安娜布里格斯研究所[11]發布的范圍綜述寫作指南作為方法學框架,針對國內外開展的老年髖部骨折者患者術前運動訓練方案研究進行篩選審查,評價運動方案具體形式及效果,為此類人群術前運動預康復開展提供參考。

1 資料與方法

1.1 納入與排除標準

1.1.1 納入標準

① 研究對象為診斷為股骨頸骨折、粗隆間骨折、轉子間骨折等髖部骨折的老年住院患者;根據世界衛生組織標準[12],老年人是指年齡≥60 歲的人群;② 文獻類型為原始研究,包括質性研究、量性研究[包括類試驗和隨機對照試驗(randomized controlled trial, RCT)]及混合性研究;③ 干預措施為對老年髖部骨折患者進行術前運動訓練,包含對運動方案的詳細描述。

1.1.2 排除標準

① 文章內容不全、無法獲取全文;② 重復發表文獻;③ 非中英文文獻。

1.2 文獻檢索策略

計算機檢索中國知網、萬方數據庫、中國生物醫學文獻數據庫、維普、Cochrane Library、PubMed、Embase,Web of Science 數據庫,以主題詞與自由詞結合方式進行檢索,中文檢索詞為“髖骨折”“髖部骨折”“股骨頸骨折”“粗隆間骨折”“轉子間骨折”“術前運動”“預康復”“術前康復”“術前干預”“院前”“術前優化”。英文檢索詞為“Hip Fractures”“hip fracture”“hip, fracture”“femoral neck fracture”“femoral intertrochanteric fracture”“Proximal Femoral Fractures”“Preoperative Exercise”“Preoperative Care”“Prehabilitation”“Pre-rehabilitation”“Preoperative rehabilitation”“preoperative optimization”“surgical preparation”“preoperative exercise”。檢索時限為建庫至 2024 年 1 月。以 PubMed 數據庫為例,檢索策略見框1。

1.3 文獻篩選及資料提取

經過文獻查閱和小組討論,確定本研究主要問題為:① 老年髖部骨折患者術前運動訓練的具體內容,包括時機、方式、干預人員、強度、頻率、時間。② 術前運動方案的應用效果,包括安全性評價、療效評價。因此,將檢索文獻導入 Endnote 20 軟件去重,由 2 名接受過專業培訓的研究者依據納入、排除標準,閱讀題目和摘要進行初篩,進一步精讀全文進行再次篩選,確定最終納入文獻。2 名研究者獨立提取資料,包括作者、發表時間、國家、研究類型、納入人群、年齡、術前運動方案、干預時機、干預人員、結局指標等。在文獻篩選以及資料提取過程中,若存在分歧則與第 3 名研究者進行討論。

1.4 納入研究的偏倚風險評價

相對于系統評價,范圍綜述更關注某一研究領域的核心概念、證據類型和研究進展,不對證據進行嚴格意義上的合成匯總,對納入研究的偏倚風險評價不是必要環節[11],并且 Arksey 和 O’Malley 的范圍綜述分析框架[13]和范圍綜述 PRISMA-ScR 聲明[14]均未明確要求進行偏倚風險評價,故本研究未對納入研究進行偏倚風險評價。

1.5 統計學方法

本研究運用描述性統計方法對術前運動訓練在老年髖部骨折患者康復中的應用情況進行了定性概括,分析現有研究中的發表時間、國家、研究類型、納入人群、年齡、術前運動方案、干預時機、干預人員、結局指標等內容。分析結果以頻數和百分比表示,以表格和文字相結合的方式呈現。

2 結果

2.1 文獻篩選流程及結果

初步檢索獲得 2 197 篇文獻,去重后剩余文獻 1 986 篇。閱讀題目及摘要剔除不相關、結局指標不全、會議摘要類文獻后剩余 35 篇,閱讀全文后排除研究對象不符、研究設計與內容不符、無法獲取全文的文獻,最終納入 10 篇文獻[15-24]。見圖1。

圖1

文獻篩選流程及結果

圖1

文獻篩選流程及結果

*具體包括:PubMed(

2.2 納入研究的基本特征

納入的 10 項研究[15-24]研究發表于 2017 年—2023 年。其中,中國 8 項[15-17,19-22,24]、日本 1 項[18]、希臘 1 項[23];研究類型包括包括 3 篇 RCT[15-16,23]、1 篇類實驗研究[22]、5 篇回顧性研究[17-21]、1 篇個案報道[24]。其中,3 篇文章[19,21-22]為劉佳鑫團隊分階段開展的老年髖部骨折術前運動訓練的相關研究,包含 2 項回顧性研究、1 項類實驗試驗。納入文獻特征見表1。

2.3 術前運動干預的基本內容

2.3.1 運動前準備

老年髖部骨折患者往往合并多種基礎疾病,身體狀況差。在術前運動訓練開始前,需要進行多重檢查包括實驗室檢查,心肺功能評估,患側髖關節 X 線片及 CT 三維重建,四肢血管彩超等評估患者身體功能狀況,從而制定適宜的運動方案[19,23-24]。陳寶玉等[24]按照國際功能、殘疾和健康分類模型,從患者的身體結構與功能、活動能力、參與能力層面對老年髖部骨折患者進行全面評估。為了提高患者及家屬對術前運動訓練的依從性,多項研究強調了運動前健康宣教的重要性[16,21-22]。宣教時,醫護人員會告知患者長期臥床的危害,演示術前鍛煉方法,播放患者鍛煉視頻,鼓勵家屬參與動員過程,提供監督、保護和情感支持,以提高患者的積極性。此外為了術前運動訓練正常推進,術前鎮痛是最后一道流程也是必不可少的流程,有研究團隊鎮痛方案為定期肌肉注射選擇性 COX-2 抑制劑,每 12 小時 1 次,如患者合并有心臟疾病使用曲馬多鎮痛[19,21-22]。當患者臥床休息時疼痛程度為無痛或輕度疼痛時,才能進行術前運動訓練。術前運動干預人員為醫生[16,18-19,21-23]、護士[15-16,19,21-22]、物理治療師[17-18,22-23],其中以團隊聯合指導為主[16,18-19,21-23]。

2.3.2 運動方案

老年髖部骨折患者術前運動方案包含適應性訓練與漸進性訓練。由于骨折創傷,該類人群術前運動方案以適應性訓練為基礎,包含體位及床上翻身訓練[15,20]、踝泵運動[15-18,20]、四肢肌群等長收縮鍛煉[16-18,20,24]、助行器使用等[16,19-22,24]。漸進性訓練包含抗阻運動、有氧運動等。抗阻訓練主要為肌肉力量訓練以及呼吸肌力量訓練。其中,肌肉力量訓練包括上肢力量訓練[17,23-24]、腹部肌肉力量訓練[17-18]、髖關節周圍肌肉抗阻訓練[20]、健側直腿抬高訓練[16-18,20]、部分負重行走訓練[16,19-22,24]。多項研究在老年髖部骨折患者充分鎮痛的基礎上,術前協助患者使用助行器進行單腿站立訓練和單腿步行訓練[19,21-22]。呼吸肌力量訓練[16-17,24]包括主動咳嗽,腹式呼吸與縮唇呼吸訓練。Skouras 等[23]的研究進行術前中等強度間歇有氧訓練,方式為使用便攜式上肢自行車進行床上功能鍛煉。在納入的 10 項研究中,9 項研究采用了適應性訓練聯合漸進性訓練的方式進行訓練[16-24]。

2.3.3 運動時機,強度及頻率

在納入的 10 項研究中,患者均從入院后即開始術前運動訓練,其中 3 項研究[16,20,24]將術前運動訓練延續至術后康復,1 項研究[23]將圍手術期運動訓練延續至家庭,術后持續 8 周。適應性訓練強度均為輕中度,其中踝泵運動與四肢肌群等長收縮鍛煉,訓練劑量為 3~5 組/d,10~30 次/組[15-18]。抗阻訓練通常是循序漸進的,并根據患者訓練情況調整運動方案。王妙維等[17]進行腹部肌肉抗阻訓練,初始運動 10 次/組,均采取漸進式阻力訓練方式,運動總時間≥ 45 min/d。在多項研究中,患者術前進行了部分負重平地行走鍛煉,4 次/d,15 min/次[19,21-22]。Skouras 等[23]研究進行術前中強度床上自行車鍛煉,總時長為 16 min,分 4 個周期,每個周期包含 2 min 運動訓練和 2 min 休息。從患者主觀感受來說,運動強度以不增加患者疼痛及疲勞感受為宜[16]。

2.3.4 運動過程監測

術前運動訓練過程中主要監測患者相關癥狀,生命體征及不良事件的發生。患者出現不適癥狀或發生不良事件時,生命體征可能已經出現先兆變化。Skouras 等[23]采用商用運動員監測應用程序,光學心率監測儀等密切監測老年髖部骨折患者運動時患者氧飽和度、血壓、心率。監測生命體征的同時警惕運動期間出現疼痛、疲勞、心絞痛、呼吸急促、頭暈、意識模糊或血液循環不良等不適癥狀。同時醫護人員密切關注患者不良事件的預警與發生,包括跌倒、心律失常等。

2.4 運動訓練結局指標及效果

老年髖部骨折患者術前運動訓練結局指標分為療效指標、效率指標、安全指標。其中,療效指標包含患者的生活自理能力、髖關節功能、身體活動能力、活動適應度、認知功能、心理狀態如焦慮、患者感受例如疼痛、疲勞等,盡管療效指標的報告標準未統一,但均顯示了其積極的效果。4 項研究[16-17,22-23]報告了術前運動訓練對于效率指標的改善,包含住院天數、術后下地活動情況、再入院率等。此外 5 項研究[16,21-24]報告了安全指標,包含圍手術期并發癥發生情況、住院期間跌倒和死亡率、血栓形成/血栓栓塞事件的死亡率和發生率、圍手術期出血情況和輸血率、術后重癥監護室入住率等,結果顯示術前運動訓練安全性較好。

3 討論

3.1 術前運動訓練可促進老年髖部患者康復進程

對于老年髖部骨折患者,臥床時間越長,圍手術期并發癥(如肺部感染、深靜脈血栓、壓力下損傷等)發生風險越高,患者愈后越差。因此,針對老年髖部骨折患者,圍手術期康復訓練的目的除了恢復患肢功能,還應注重減少因臥床引起的并發癥,防止肌肉廢用性萎縮,從而改善愈后[17]。一項針對髖膝關節置換患者的 Meta 分析顯示,術前運動訓練能有效改善患者疼痛及提高關節活動度[25]。其他學科大手術的患者中同樣也印證此類似研究結果[26-28]。本研究顯示,術前對老年髖部骨折患者進行運動訓練,患者術后療效、效率、安全指標均有所改善,與上述研究結果吻合。術前運動訓練對老年髖部骨折患者恢復具有積極影響,可能跟以下原因[23-24]相關:① 術前組合式的運動治療可有效調節髖部骨折患者身體內環境狀態:改善血液高凝狀態,調節白蛋白等生化指標等,減少炎癥反應;② 早期運動干預可有效訓練患者呼吸肌及全身各個系統肌群,預防因臥床引起肺部感染,胃腸功能下降、骨質疏松,下肢深靜脈血栓形成、壓力性損傷等臥床并發癥;③ 抗阻運動和有氧運動可減少因臥床制動導致的肌肉力量減弱與質量流失,提高肌力和平衡力;④ 術前運動訓練可減少圍手術期運動-跌倒恐懼,增加患者康復信心,能更快適應術后康復訓練,從而提高功能康復。

3.2 制定精準的術前運動訓練方案,避免二次損害

目前,老年髖部骨折患者術前運動訓練方案仍處于探索發展的初始階段,其發展延遲的主要難點,其一在于醫護人員普遍擔憂術前運動訓練帶來的骨折后再骨折風險高于其風險收益,其二在于患者因為疼痛,跌倒恐懼及認知不足導致其拒絕離床活動等[24]。然而隨著快速康復理念的發展,越來越多的專業人員意識到術前運動訓練的重要性,因此如何減少二次骨折風險,損害控制理念的運用十分重要。損害控制理論起源于美國裝備設施管理領域,后延伸至醫學領域。其主要針對創傷患者,包含分階段的治療,逐步提高患者生理耐受力,降低手術風險,直至完成確定性手術,以確保手術安全[29]。而損害控制理論運用于老年髖部骨折患者術前運動訓練則需要護理人員進行詳細全面的運動前檢查和評估,根據評估結果對老年髖部骨折患者實施循序漸進的運動訓練方案,逐步優化損害控制風險評分,以提高機體活動耐受力,確保術前運動的安全,避免二次骨折的發生。本研究結果提示,老年髖部骨折患者術前運動訓練應以適應性訓練為基礎,漸進性抗阻運動為主,并使用合適支具保護,部分患者可行平地站立或行走訓練。

3.3 啟示及未來發展方向

老年髖部骨折患者的術前運動訓練正處于快速發展階段,今后應從以下 4 個方向進行探索:① 構建多學科團隊[30],提升團隊共同決策。本研究提示,目前老年髖部骨折患者術前運動訓練干預人員包含骨科醫師、護士和康復師,相關學科如老年科,營養科、心理科、藥劑科等聯合參與較少,因此構建多學科團隊,以團隊決策為基礎制定合理的運動處方,才能提高運動患者運動的安全性及有效性。② 構建精準的分級分層[31]的運動干預策略和流程。老年髖部骨折根據骨折分型不同,其治療措施(保守治療、內固定治療或關節置換手術治療)和預后也有巨大差異。因此在不同骨折類型基礎上,結合循證研究,考慮運動訓練的不同鍛煉方式、強度、頻率等對患者的影響,制定分層分級的運動干預策略和流程十分必要。③ 制定運動處方需循序漸進發揮運動益并最大限度避免運動風險。運動處方中國專家共識(2023)指出,運動處方包含運動頻率、運動強度、運動方式、運動時間、運動總量和運動進階[32] 。本研究顯示,老年髖部骨折患者術前運動訓練運動處方制定仍然存在不足,包含運動前的準備工作不足、運動時監測不到位等。因此未來開展運動訓練前應進行多模式健康宣教,減少患者運動-跌倒恐懼,增加患者運動訓練依從性。在此基礎上根據患者病情及身體狀態制定標準化的術前運動處方,減少運動訓練帶來的不良反應,改善其康復效果。④ 制訂規范統一的監測和評價標準。老年髖部骨折患者術前運動訓練結局指標包含療效指標、效率指標及安全指標,然而各研究的指標均不同,且相同指標的測量工具也并不統一。因此,未來研究需規范此類患者運動訓練后干預效果的評定指標,同時考慮以智能化儀器和設備[20]對整個術前運動訓練過程和結果進行監測。同時,加強對運動訓練安全性指標的重視,建立不良事件發生、上報、處理的閉環管理模式,積極尋找發生原因,提高術前運動訓練的安全性。

綜上所述,本研究對老年髖部骨折患者術前運動訓練的開展情況進行了綜述,結果顯示術前運動訓練對老年髖部骨折患者有積極作用,術前運動應做好充分的運動前準備,制定以適應性訓練為基礎,抗阻運動為主的漸進性運動訓練方案,同時監測患者運動時體征及不良事件發生。建議未來構建多學科團隊,提高團隊決策能力,完善運動康復人員資質的認定。在此基礎上依據老年髖部骨折患者的病情和身體功能狀態,構建精準的分級分層的運動干預策略和流程,形成標準的術前運動處方,規范統一的監測和評價標準,將術前運動延續至術后乃至居家康復期,從而提高患者康復的安全性及有效性。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。