引用本文: 郭琳雯, 黃文治, 曾妮, 喬甫. 我國醫療機構院內碳青霉烯類耐藥菌預防與控制策略的Meta分析. 華西醫學, 2024, 39(3): 392-398. doi: 10.7507/1002-0179.202402163 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

2017年世界衛生組織將 3 類碳青霉烯類耐藥菌(carbapenem-resistant organism, CRO)的優先級別定為1級,重要性為極為重要,包括碳青霉烯類耐藥鮑曼不動桿菌(carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii, CRAB)、碳青霉烯類耐藥銅綠假單胞菌(carbapenem-resistant Pseudomonas aeruginosa, CRPA)以及碳青霉烯類耐藥腸桿菌(carbapenem-resistant Enterobacteriaceae, CRE)[1]。與非耐藥細菌感染患者相比,CRO感染患者往往病情復雜,治療困難且易形成院內傳播[2],給患者造成沉重的健康損失和經濟負擔[3-5]。中國細菌耐藥監測網監測數據顯示近年來鮑曼不動桿菌和肺炎克雷伯菌對碳青霉烯類藥物耐藥率仍呈波動上升趨勢[6]。我國于2011年發布《多重耐藥菌醫院感染預防與控制技術指南(試行)》[7],將執行手衛生、接觸隔離、無菌操作技術、清潔消毒、合理使用抗菌藥物以及耐藥菌監測作為多重耐藥菌預防和控制常規措施。為了進一步加強CRO防控,我國發布了多項CRO防控標準[8]、專家共識和技術文件[9-10],提出抗菌藥物管理策略、聯防聯控策略、主動篩查和環境監測等強化措施,我國大量學者對CRO防控措施和干預效果進行了探索。然而,不同干預措施對不同類型的CRO干預效果存在一定差異[11-12],如主動篩查的目標人群、有效性和成本效益仍存在爭議[13-14]。本研究系統評價了我國醫療機構院內CRO預防與控制措施效果,旨在為制定符合我國實際的CRO防控策略提供科學依據。

1 資料與方法

1.1 納入和排除標準

1.1.1 納入標準

① 研究對象:綜合醫院或專科醫院的住院患者,不限種族、地域。② 干預措施:干預組為CRO強化干預措施組,包括CRO綜合干預、使用管理工具、主動篩查、多部門聯防聯控等措施;對照組為標準防控措施,即根據《多重耐藥菌醫院感染預防與控制技術指南(試行)》[7]標準實施的手衛生、接觸隔離、無菌操作技術、清潔消毒、合理使用抗菌藥物以及耐藥菌監測。③ 研究類型:隨機對照試驗(randomized controlled trial, RCT)、非隨機同期對照試驗、前后對照試驗、隊列研究和病例對照研究,語言為中文或英文。④ 結局指標:主要指標為院內CRO感染率(必須包含);次要指標為院內CRO感染例次率、定植率、檢出率和防控措施依從率等。⑤ 研究范圍:均來自中國內地(不包括中國香港、澳門和臺灣地區)。

1.1.2 排除標準

① 文中未給出主要結局指標;② 重復文獻,以及非論著類研究,包括文獻綜述、評述、學位論文、會議摘要等;③ 無法獲取原始數據,或原始結果不能區分菌種;④ 文獻質量評分過低;⑤ 無法獲取全文。

1.2 檢索策略

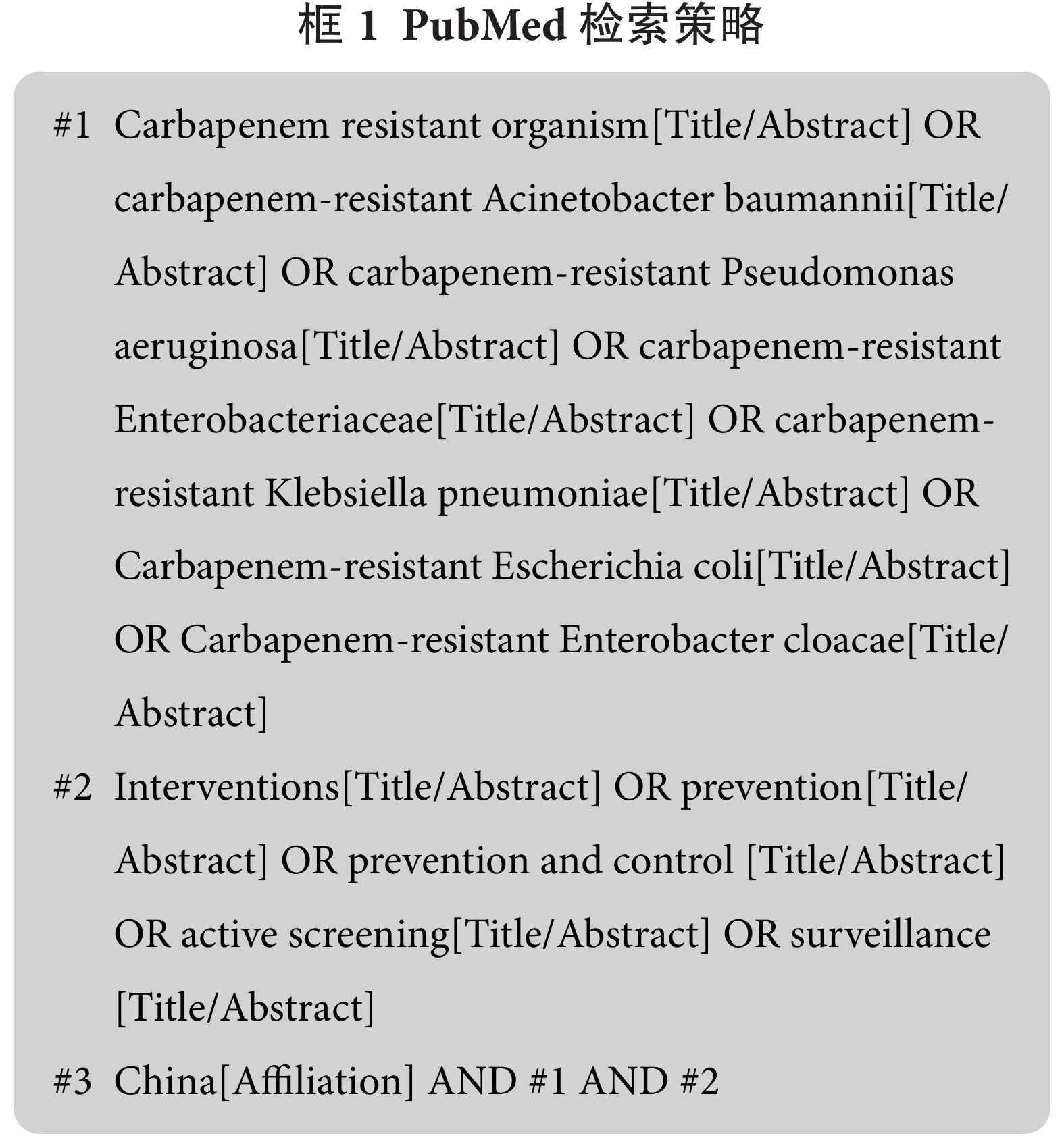

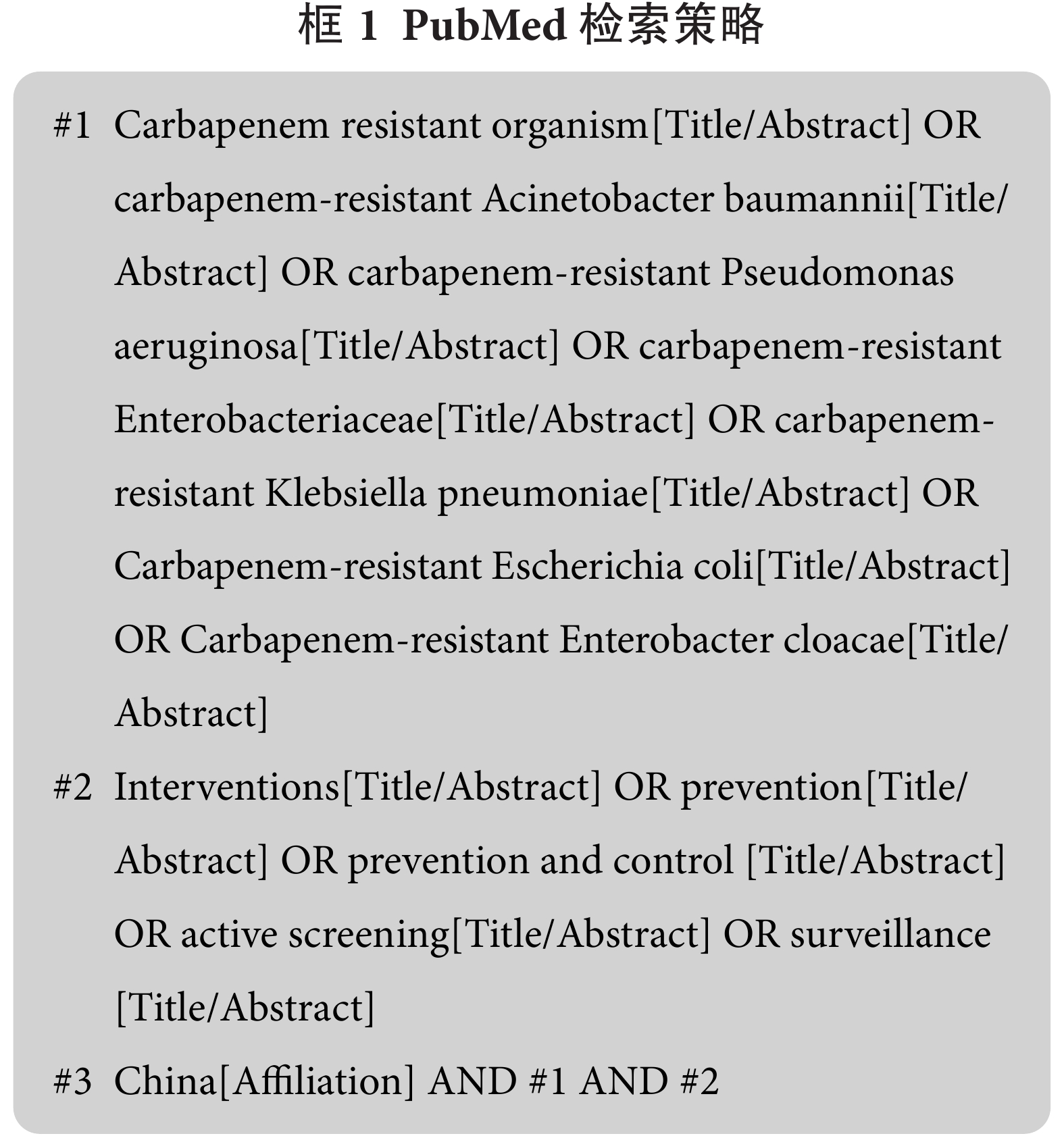

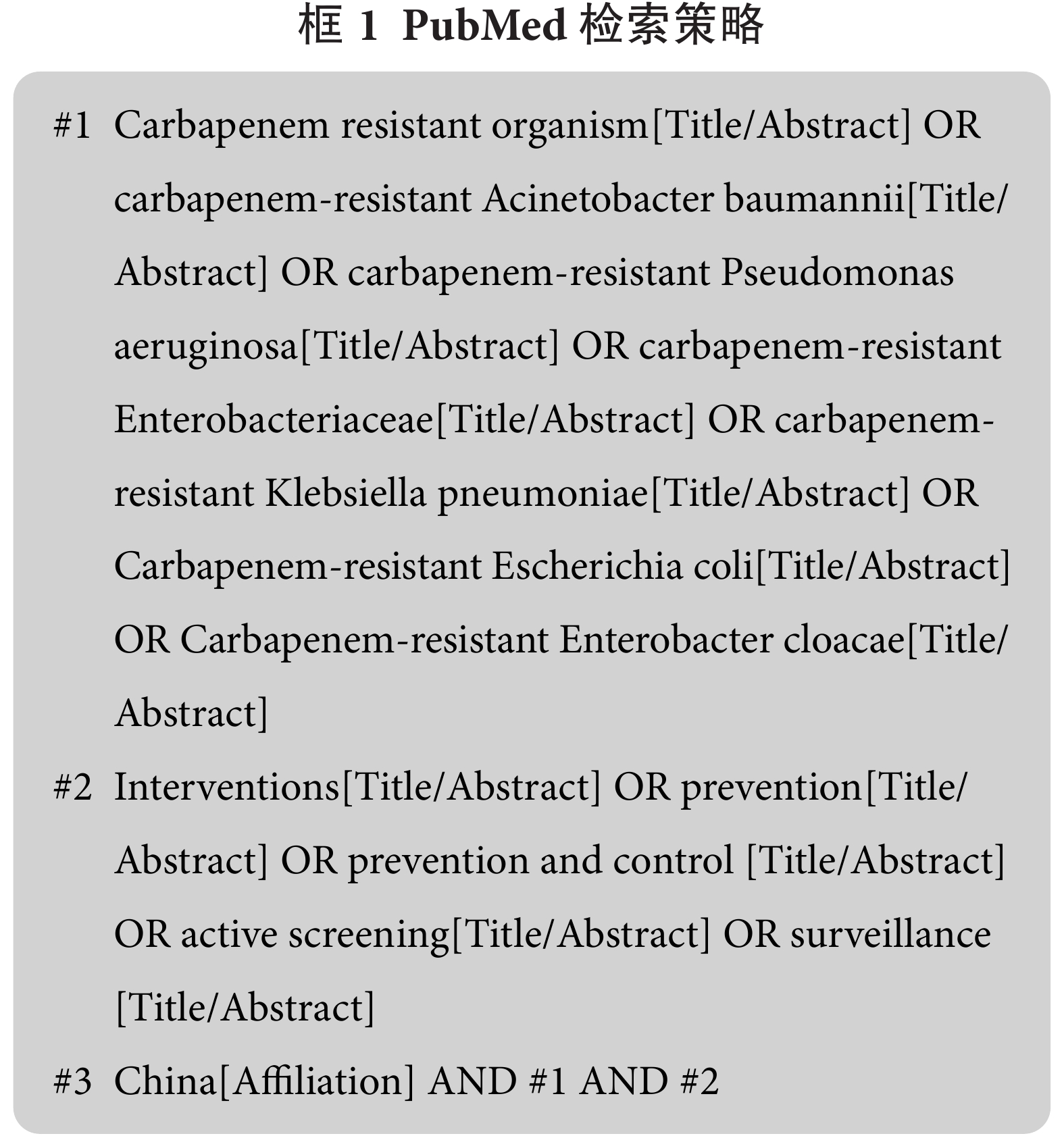

本研究檢索了4個國外數據庫和3個國內數據庫,分別為PubMed、Embase、Medline(Ovid)、Web of Science、中國知網、維普中文科技期刊數據庫和萬方數據庫。納入建庫至2023年發表的有關CRO防控策略和效果評價的文獻。中文檢索詞包括“碳青霉烯類耐藥菌”“耐碳青霉烯類鮑曼不動桿菌”“耐碳青霉烯類銅綠假單胞菌”“耐碳青霉烯腸桿菌科細菌”“耐碳青霉烯類肺炎克雷伯菌”“耐碳青霉烯類大腸埃希菌”“耐碳青霉烯類陰溝腸桿菌”“預防”“干預”“預防與控制”“主動篩查”“監測”。英文檢索詞包括“Carbapenem Resistant Organism”“Carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii”“Carbapenem-resistant Pseudomonas aeruginosa”“Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae”“Carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae”“Carbapenem-resistant Escherichia coli”“Carbapenem-resistant Enterobacter cloacae”“Prevention”“Intervention”“Prevention and control”“Active Screening” “Surveillance”“China”。采用布爾邏輯檢索式,同時采用“滾雪球”法,從已經獲得文獻的參考文獻中進一步尋找相關文獻。以PubMed為例,具體檢索策略見框1。

1.3 文獻篩選與資料提取

由2名相關專業人員根據檢索策略進行文獻檢索,使用文獻管理器導入所有檢出的文獻并剔除重復文獻。通過閱讀題目、摘要進行初步篩選,按照納入和排除標準剔除不符合要求的文獻。對有分歧的文獻,與第3名研究人員共同討論。資料提取內容包括:① 研究者的基本信息(第一作者、發表年份、標題等);② 研究基本資料(研究類型、病原體、樣本量、干預措施、研究時長、是否隨訪、主要和次要結局指標等),錄入完畢核對無誤后,最終進行總結歸納。

1.4 質量評價

采用非RCT方法學評價指標(Methodological Index for Non-Randomized Studies, MINORS)對非RCT研究進行文獻質量評價。該量表評價指標包括研究目的、研究對象和終點指標等8個條目,每項0~2分,總分16分[15]。采用Jadad評分對RCT進行評價。該量表包括隨機、盲法和隨訪3個條目,每項0~2分,總分6分。評分標準為0分表示未提及,1分表示提及但信息不全,2分表示信息充分[16]。

1.5 統計學方法

鑒于針對不同類型CRO的預防與控制策略存在較大差異,參考了文獻[12]的方法,按照納入研究中CRO類型,將其分為CRE-CRAB-CRPA、CRE和CRAB,其中CRE-CRAB-CRPA感染率是將研究中CRE、CRAB和CRPA感染率進行合計后獲得。采用Stata 14.0軟件進行統計學分析,納入文獻結局指標CRO感染率為二分類變量,以相對危險度(relative risk, RR)及其95%置信區間(confidence interval, CI)作為效應量。異質性檢驗結合χ2檢驗和I2進行判斷,若異質性檢驗結果無統計學異質性(P>0.1且I2≤50%),則采用固定效應模型進行合并分析。若異質性檢驗結果具有統計學異質性(P<0.1或I2>50%),則表明納入文獻結果存在異質性,在排除明顯臨床異質性的影響后,采用隨機效應模型進行Meta分析。當異質性過大時(I2 >75%),進一步通過敏感性分析評估Meta分析結果的穩健性并尋找異質性來源。由Egger檢驗分析發表偏倚。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 文獻檢索結果

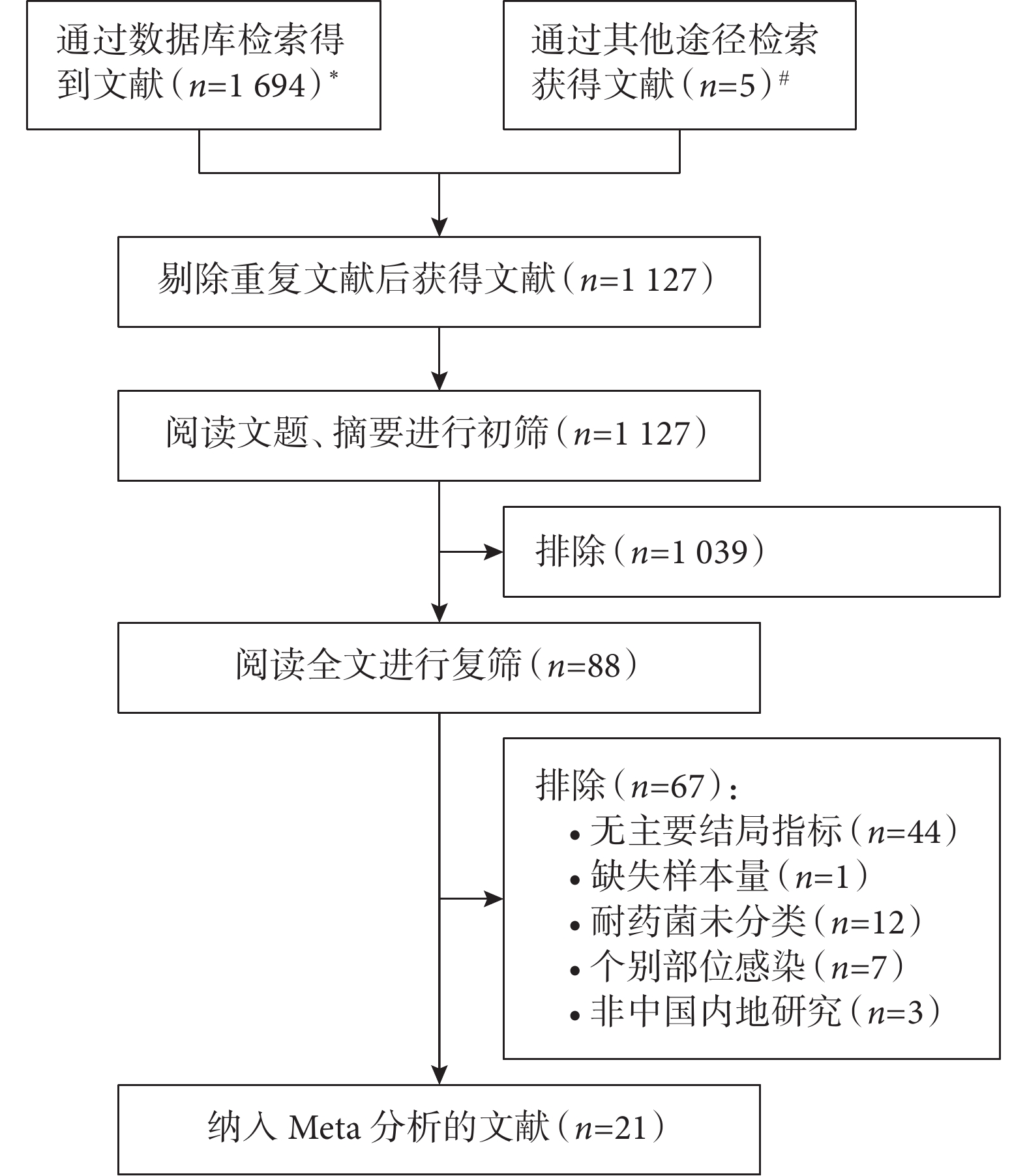

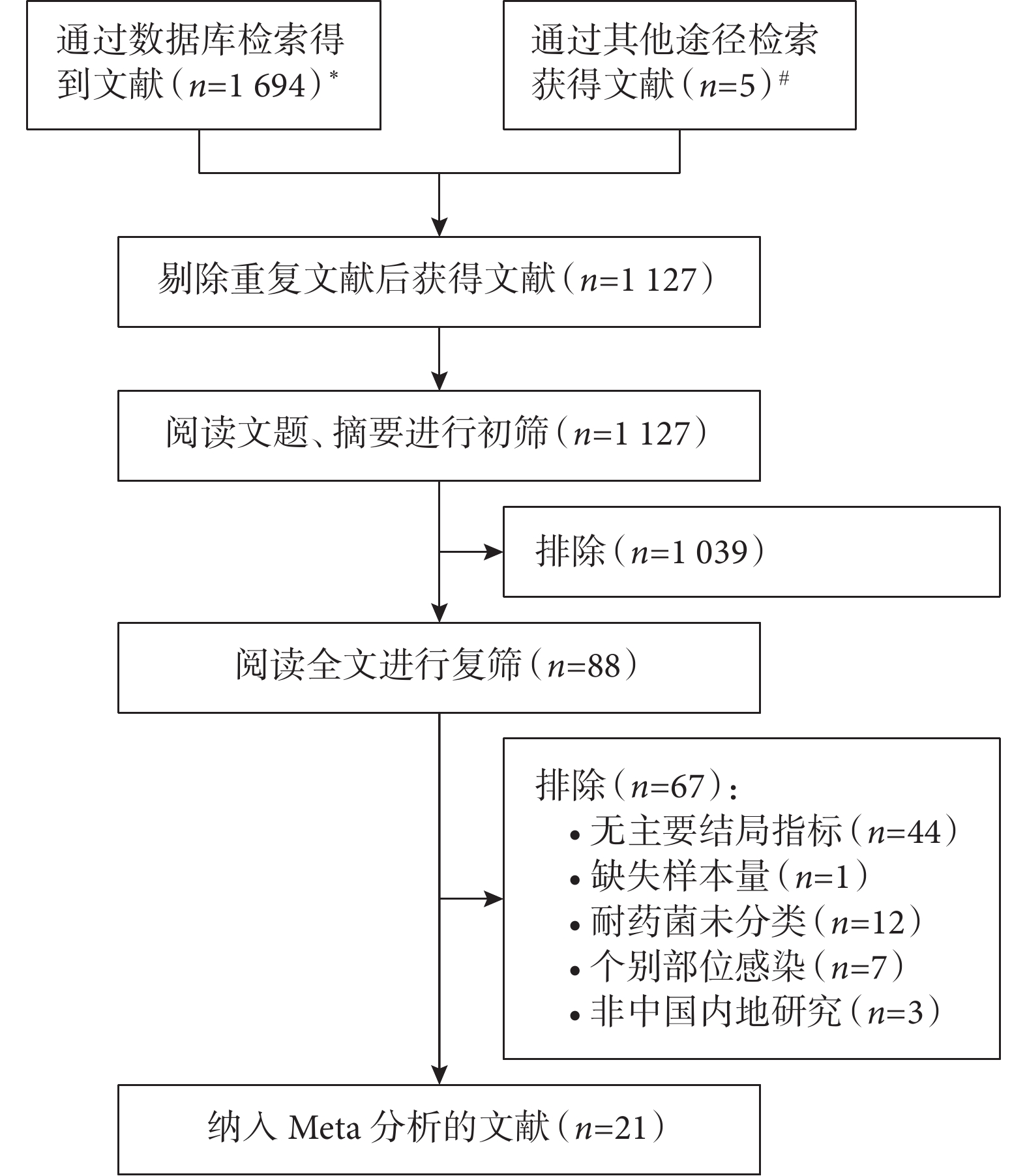

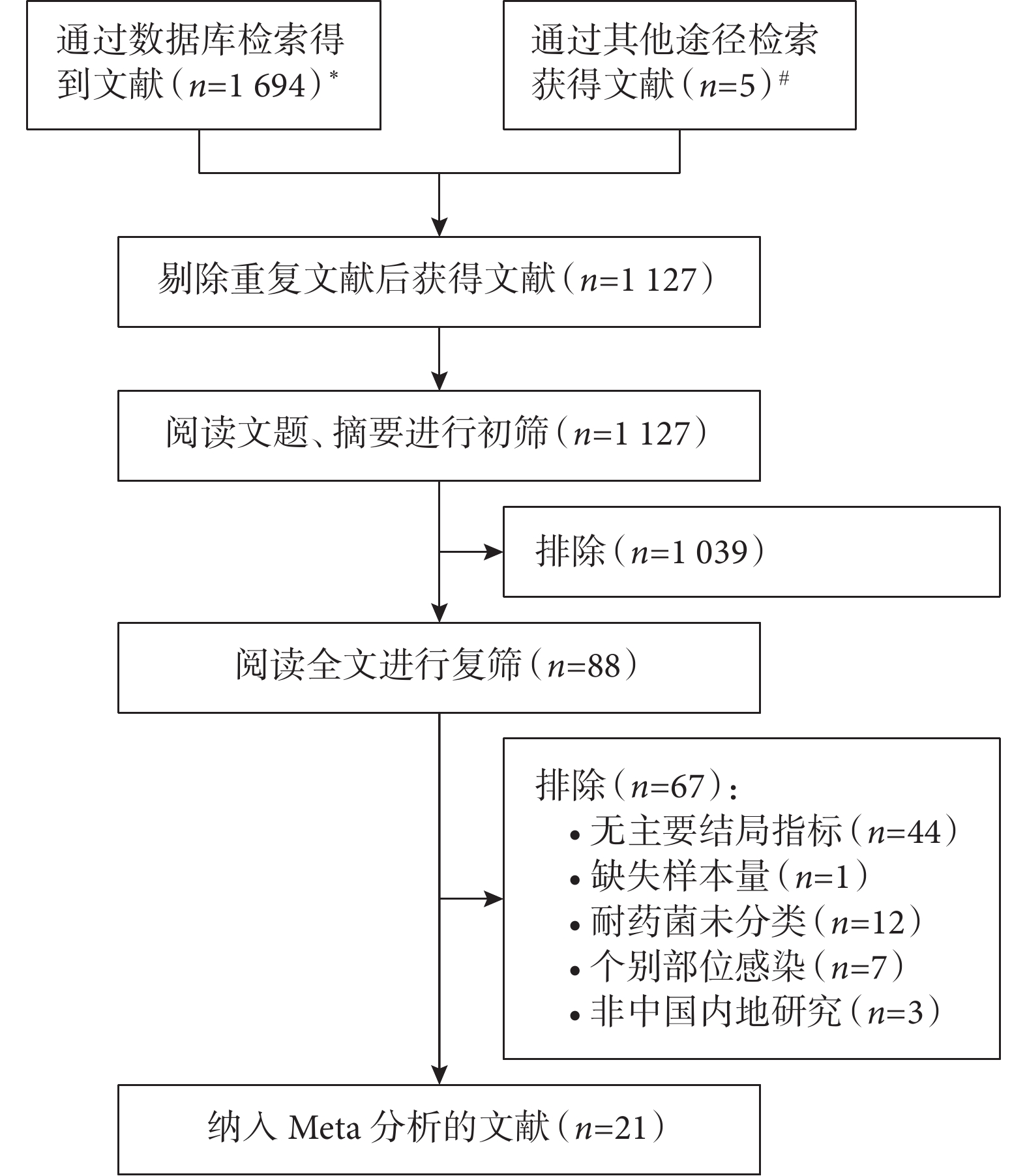

初步檢索得到1699篇文獻,最后通過閱讀全文,最終納入21項研究[17-37]。文獻篩選流程見圖1。

圖1

文獻篩選流程圖

圖1

文獻篩選流程圖

*具體包括PubMed(

2.2 納入研究的質量評價

21項研究中RCT 3項[26, 30, 32],Jadad量表平均得分為4分,失分點為因干預措施無法實施盲法。前后對照試驗18項[17-25, 27-29, 31, 33-37],MINORS量表平均得分為10分,失分點為研究未提及樣本含量估算、試驗后的不良事件和失訪率數據。納入的21篇文獻質量評價平均得分率為64.05%,最低得分率為62.50%,具體見表1。

2.3 納入研究基本情況

在21項研究中,4項[18-21]納入所有類型的CRO,即CRE-CRAB-CRPA,1項[17]僅納入CRE-CRAB,14項[22-35]僅納入CRE,2項[36-37]僅納入CRAB。開展研究的醫院等級為20家三級醫院和1家二級醫院。在華東地區開展的研究最多,占61.9%(13/21)。研究開展的科室中,重癥監護室(intensive care unit, ICU)占比最高(11/21,52.4%),其次為全院范圍開展和血液內科開展(均為14.3%),其他研究科室為新生兒科、燒傷科和肝移植病房等。研究時長為5~48個月不等,平均為23個月。所有研究均描述了具體干預措施,評價干預措施效果的結局指標主要是CRO感染率,其他結局指標包括CRO檢出率、抗菌藥物使用強度、醫院感染發生率、ICU入住時長、ICU內28 d病死率和不良事件發生率等(表1)。

2.4 Meta分析結果

2.4.1 所有類型CRO

將21項研究[17-37]采用隨機效應模型進行分析。Meta分析結果顯示,強化干預組的CRO感染率低于標準防控組[RR=0.40,95%CI(0.25,0.65),P<0.0001],見表2。Egger檢驗顯示文獻不存在發表偏倚(P=0.779)。

2.4.2 CRE-CRAB-CRPA

共5項研究[17-21]報道了干預前后CRE-CRAB-CRPA感染率的情況,Meta分析結果顯示,強化干預組(包括接觸隔離、主動篩查和綜合干預)與標準防控組的CRO感染率差異無統計學意義(P>0.05)。由于各研究間存在很高的異質性,進行敏感性分析,逐個剔除后發現異質性主要來源于黃輝萍等[17]的研究,考慮是由于該研究在我國CRO防控起步階段開展,院外帶入CRO壓力小,防控效果更顯著。剔除該研究后Meta分析結果顯示兩組CRO感染率差異有統計學意義[RR=0.58,95%CI(0.39,0.86),P=0.008]。Egger檢驗顯示文獻不存在發表偏倚(P=0.376)。其中3項研究[19-21]報道了CRE-CRAB-CRPA主動篩查效果,Meta分析結果顯示,與標準防控相比,開展院內主動篩查能有效降低CRE-CRAB-CRPA感染率[RR=0.52,95%CI(0.30,0.91),P=0.022]。見表2。

2.4.3 CRE

共14項研究[22-35]報道了CRE強化干預效果,Meta分析結果顯示,與標準防控組相比,強化干預組(包括信息化透明監管、主動篩查和集束化防控)的CRE感染率低于標準防控組[RR=0.45,95%CI(0.34,0.60),P<0.0001]。Egger檢驗顯示文獻不存在發表偏倚(P=0.811)。采用CRE信息化透明監管[22-27][RR=0.42,95%CI(0.28,0.62),P<0.0001]、CRE主動篩查[31-35][RR=0.47,95%CI(0.24,0.93),P=0.031]和集束化干預[28-30][RR=0.54,95%CI(0.32,0.90),P=0.018]后感染風險均降低。見表2。

2.4.4 CRAB

共2項研究[36-37]報道了CRAB強化干預效果,Meta分析結果顯示,與標準防控組相比,強化干預組(集束化干預措施[36]和信息化透明監管[37])的CRAB感染率低于標準防控組[RR=0.56,95%CI(0.34,0.92),P=0.023],見表2。

3 討論

多重耐藥菌已成為目前亟待解決的全球公共衛生問題之一。2019年聯合國報告指出,多重耐藥菌的傳播可能會導致全球2400萬人陷入極端貧困[38]。其中,CRO這一“超級細菌”引起了世界范圍內的廣泛關注。CRO防控是目前我國醫療機構面臨的重大挑戰[2]。從2004年開始,國家先后出臺了多項多重耐藥菌防控相關文件,2019年《中國碳青霉烯耐藥革蘭陰性桿菌(CRO)感染預防與控制技術指引》發布[10],2023年《碳青霉烯類耐藥腸桿菌預防與控制標準》(WS/T 826-2023)正式發布[8],旨在進一步細化和規范CRO防控措施。在CRO防控全球行動的背景下,2018年以來我國肺炎克雷伯菌和鮑曼不動桿菌對亞胺培南和美羅培南耐藥率呈現先下降后波動上升的趨勢,2021年肺炎克雷伯菌對亞胺培南和美羅培南的耐藥率分別為20.8%和21.9%,鮑曼不動桿菌耐藥率為65.6%和66.5%[6]。雖然CRO防控措施層出不窮,但由于CRO防控涉及人員、環境和行為等多個影響因素,需要多措并舉。常規防控措施包括但不限于手衛生、接觸隔離、無菌操作技術、清潔消毒、合理使用抗菌藥物以及耐藥菌監測等[7]。但不同防控措施對不同類型CRO的干預效果存在一定差異[12],本研究采用Meta分析的方法,旨在通過篩選高質量研究,增加干預措施實施場景,擴大樣本量,提升統計分析結果的穩定性和可靠性,進而為我國醫療衛生機構的CRO防控決策提供參考。

本研究結果顯示,強化干預組CRE-CRAB-CRPA感染率低于常規防控組,強化干預策略包括接觸隔離、主動篩查和綜合干預措施。由于多重耐藥菌很容易通過直接或間接接觸傳播給其他患者和/或環境[39],接觸隔離是CRO防控最常見的方法之一,然而,由于ICU等重點科室CRO帶入和定植壓力大、傳統大型醫院建筑布局有限,床間距較小,且單間隔離條件有限,再加上部分臨床科室人力資源短缺,在高流行區進行集中隔離和單間隔離非常困難[40]。此外,多重耐藥菌患者床旁隔離的有效性仍存在爭議[41]。Iordanou等[40]提出,可在ICU內以患者床單元為中心劃定潛在污染區,進入該區域的所有人員嚴格執行“普遍接觸隔離預防措施”即進入紅色區域嚴格執行接觸隔離措施,離開前立即脫卸個人防護用品并執行手衛生,禁止不同患者的紅色區域之間通過一次性使用設備,人員行為由護士監督執行。該措施能有效降低多重耐藥菌的院內傳播和暴發風險,但長期的執行依從性和衛生經濟學評價有待進一步探索。

本研究結果顯示,主動篩查能降低CRO院內感染率,尤其是高危科室患者的CRE感染率,包括重癥監護室、血液內科、肝移植中心等。主動篩查的目的在于通過盡早識別發現定植菌,盡早采取隔離措施,如床旁隔離、集中收治等一系列的感控措施,切斷多重耐藥菌傳播途徑,同時為CRE定植進展為感染的高危患者提供用藥依據。大量證據支持開展CRE主動篩查[8, 12]。然而,主動篩查可能會產生額外的健康資源消耗和潛在危害(如直腸拭子采樣導致的黏膜損傷)。在許多醫療機構中,CRE攜帶者的隔離空間非常有限。是否開展積極的CRE篩查以及在哪些人群中進行篩查的決定由各個醫療機構根據當地的實際情況、具體需求以及在各個機構中的可行性而定[11]。

本研究結果顯示,對CRE防控工作進行透明監管模式行之有效。透明監管是一種新型的管理工具,其內涵是強制性地將信息進行透明公開,以達到監管的目的。目前,歐美國家已將透明監管模式應用于醫院感染防控[42-43],中國細菌耐藥監測網也是多重耐藥菌防控工作中透明監測的一種形式[6]。透明監管模式應用于醫院感染管理已取得一定成效[44]。由于透明公開的信息多為過程指標,易于量化、實施、追蹤和反饋。CRO防控過程中的過程指標如抗菌藥物使用強度、接觸隔離執行率、手衛生依從性和清潔消毒依從性等均可作為公開信息,促進臨床落實。信息化透明監管可通過提高標準防控措施的依從性,降低CRE院內感染率[45]。

與單一干預措施相比,國際CRO防控研究以集束化的綜合干預策略為主[12],包括接觸隔離、主動篩查、干預措施依從性監測、監管和反饋,以及患者單間或集中隔離、手衛生、環境清潔消毒等,但綜合干預措施干預類型多,混雜因素多。與之形成對比的是,本文納入的研究鮮有對患者的基線資料進行比較,評價指標單一且多為單因素分析,這可能導致難以排除混雜因素的干擾,影響研究質量和結果。本文納入研究的結局指標以干預措施依從率、CRO感染率和檢出率為主,僅2項研究[20, 27]報道了ICU入住時間、ICU 28 d病死率和不良事件發生率等預后指標。

此外,本文納入研究的醫療衛生機構以華東地區三級醫院為主,我國經濟衛生水平相對較弱的中西部地區CRO防控壓力依然較大,提示未來亟待開展覆蓋我國多區域的高質量干預研究,如開展多中心CRO單一干預措施的RCT,同時將研究結局與患者預后、衛生經濟學評價相聯系,從而為我國開展CRO防控工作提供科學有力的研究證據。

本研究雖然大量檢索相關文獻,但仍存在一定局限性:首先,未納入未發表的灰色文獻和會議摘要,可能會造成研究結果的發表偏倚;其次,本研究納入的研究以非RCT研究為主,整體文獻質量不高,研究結果的可靠性可能會受到影響。未來仍需要開展更多CRO防控相關高質量、大樣本、多中心的RCT。

綜上所述,與常規防控措施相比,強化干預措施可有效降低CRO院內感染率。其中,在ICU、血液腫瘤和肝移植等高危人群中開展CRO主動篩查,尤其是CRE主動篩查能減少CRE感染發生。集束化的綜合干預措施仍是CRO防控的重要舉措,同時也要發揮多部門協同、透明監管等管理工具的積極作用,提高CRO防控措施的依從性,從而降低患者CRO感染風險。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。

2017年世界衛生組織將 3 類碳青霉烯類耐藥菌(carbapenem-resistant organism, CRO)的優先級別定為1級,重要性為極為重要,包括碳青霉烯類耐藥鮑曼不動桿菌(carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii, CRAB)、碳青霉烯類耐藥銅綠假單胞菌(carbapenem-resistant Pseudomonas aeruginosa, CRPA)以及碳青霉烯類耐藥腸桿菌(carbapenem-resistant Enterobacteriaceae, CRE)[1]。與非耐藥細菌感染患者相比,CRO感染患者往往病情復雜,治療困難且易形成院內傳播[2],給患者造成沉重的健康損失和經濟負擔[3-5]。中國細菌耐藥監測網監測數據顯示近年來鮑曼不動桿菌和肺炎克雷伯菌對碳青霉烯類藥物耐藥率仍呈波動上升趨勢[6]。我國于2011年發布《多重耐藥菌醫院感染預防與控制技術指南(試行)》[7],將執行手衛生、接觸隔離、無菌操作技術、清潔消毒、合理使用抗菌藥物以及耐藥菌監測作為多重耐藥菌預防和控制常規措施。為了進一步加強CRO防控,我國發布了多項CRO防控標準[8]、專家共識和技術文件[9-10],提出抗菌藥物管理策略、聯防聯控策略、主動篩查和環境監測等強化措施,我國大量學者對CRO防控措施和干預效果進行了探索。然而,不同干預措施對不同類型的CRO干預效果存在一定差異[11-12],如主動篩查的目標人群、有效性和成本效益仍存在爭議[13-14]。本研究系統評價了我國醫療機構院內CRO預防與控制措施效果,旨在為制定符合我國實際的CRO防控策略提供科學依據。

1 資料與方法

1.1 納入和排除標準

1.1.1 納入標準

① 研究對象:綜合醫院或專科醫院的住院患者,不限種族、地域。② 干預措施:干預組為CRO強化干預措施組,包括CRO綜合干預、使用管理工具、主動篩查、多部門聯防聯控等措施;對照組為標準防控措施,即根據《多重耐藥菌醫院感染預防與控制技術指南(試行)》[7]標準實施的手衛生、接觸隔離、無菌操作技術、清潔消毒、合理使用抗菌藥物以及耐藥菌監測。③ 研究類型:隨機對照試驗(randomized controlled trial, RCT)、非隨機同期對照試驗、前后對照試驗、隊列研究和病例對照研究,語言為中文或英文。④ 結局指標:主要指標為院內CRO感染率(必須包含);次要指標為院內CRO感染例次率、定植率、檢出率和防控措施依從率等。⑤ 研究范圍:均來自中國內地(不包括中國香港、澳門和臺灣地區)。

1.1.2 排除標準

① 文中未給出主要結局指標;② 重復文獻,以及非論著類研究,包括文獻綜述、評述、學位論文、會議摘要等;③ 無法獲取原始數據,或原始結果不能區分菌種;④ 文獻質量評分過低;⑤ 無法獲取全文。

1.2 檢索策略

本研究檢索了4個國外數據庫和3個國內數據庫,分別為PubMed、Embase、Medline(Ovid)、Web of Science、中國知網、維普中文科技期刊數據庫和萬方數據庫。納入建庫至2023年發表的有關CRO防控策略和效果評價的文獻。中文檢索詞包括“碳青霉烯類耐藥菌”“耐碳青霉烯類鮑曼不動桿菌”“耐碳青霉烯類銅綠假單胞菌”“耐碳青霉烯腸桿菌科細菌”“耐碳青霉烯類肺炎克雷伯菌”“耐碳青霉烯類大腸埃希菌”“耐碳青霉烯類陰溝腸桿菌”“預防”“干預”“預防與控制”“主動篩查”“監測”。英文檢索詞包括“Carbapenem Resistant Organism”“Carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii”“Carbapenem-resistant Pseudomonas aeruginosa”“Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae”“Carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae”“Carbapenem-resistant Escherichia coli”“Carbapenem-resistant Enterobacter cloacae”“Prevention”“Intervention”“Prevention and control”“Active Screening” “Surveillance”“China”。采用布爾邏輯檢索式,同時采用“滾雪球”法,從已經獲得文獻的參考文獻中進一步尋找相關文獻。以PubMed為例,具體檢索策略見框1。

1.3 文獻篩選與資料提取

由2名相關專業人員根據檢索策略進行文獻檢索,使用文獻管理器導入所有檢出的文獻并剔除重復文獻。通過閱讀題目、摘要進行初步篩選,按照納入和排除標準剔除不符合要求的文獻。對有分歧的文獻,與第3名研究人員共同討論。資料提取內容包括:① 研究者的基本信息(第一作者、發表年份、標題等);② 研究基本資料(研究類型、病原體、樣本量、干預措施、研究時長、是否隨訪、主要和次要結局指標等),錄入完畢核對無誤后,最終進行總結歸納。

1.4 質量評價

采用非RCT方法學評價指標(Methodological Index for Non-Randomized Studies, MINORS)對非RCT研究進行文獻質量評價。該量表評價指標包括研究目的、研究對象和終點指標等8個條目,每項0~2分,總分16分[15]。采用Jadad評分對RCT進行評價。該量表包括隨機、盲法和隨訪3個條目,每項0~2分,總分6分。評分標準為0分表示未提及,1分表示提及但信息不全,2分表示信息充分[16]。

1.5 統計學方法

鑒于針對不同類型CRO的預防與控制策略存在較大差異,參考了文獻[12]的方法,按照納入研究中CRO類型,將其分為CRE-CRAB-CRPA、CRE和CRAB,其中CRE-CRAB-CRPA感染率是將研究中CRE、CRAB和CRPA感染率進行合計后獲得。采用Stata 14.0軟件進行統計學分析,納入文獻結局指標CRO感染率為二分類變量,以相對危險度(relative risk, RR)及其95%置信區間(confidence interval, CI)作為效應量。異質性檢驗結合χ2檢驗和I2進行判斷,若異質性檢驗結果無統計學異質性(P>0.1且I2≤50%),則采用固定效應模型進行合并分析。若異質性檢驗結果具有統計學異質性(P<0.1或I2>50%),則表明納入文獻結果存在異質性,在排除明顯臨床異質性的影響后,采用隨機效應模型進行Meta分析。當異質性過大時(I2 >75%),進一步通過敏感性分析評估Meta分析結果的穩健性并尋找異質性來源。由Egger檢驗分析發表偏倚。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 文獻檢索結果

初步檢索得到1699篇文獻,最后通過閱讀全文,最終納入21項研究[17-37]。文獻篩選流程見圖1。

圖1

文獻篩選流程圖

圖1

文獻篩選流程圖

*具體包括PubMed(

2.2 納入研究的質量評價

21項研究中RCT 3項[26, 30, 32],Jadad量表平均得分為4分,失分點為因干預措施無法實施盲法。前后對照試驗18項[17-25, 27-29, 31, 33-37],MINORS量表平均得分為10分,失分點為研究未提及樣本含量估算、試驗后的不良事件和失訪率數據。納入的21篇文獻質量評價平均得分率為64.05%,最低得分率為62.50%,具體見表1。

2.3 納入研究基本情況

在21項研究中,4項[18-21]納入所有類型的CRO,即CRE-CRAB-CRPA,1項[17]僅納入CRE-CRAB,14項[22-35]僅納入CRE,2項[36-37]僅納入CRAB。開展研究的醫院等級為20家三級醫院和1家二級醫院。在華東地區開展的研究最多,占61.9%(13/21)。研究開展的科室中,重癥監護室(intensive care unit, ICU)占比最高(11/21,52.4%),其次為全院范圍開展和血液內科開展(均為14.3%),其他研究科室為新生兒科、燒傷科和肝移植病房等。研究時長為5~48個月不等,平均為23個月。所有研究均描述了具體干預措施,評價干預措施效果的結局指標主要是CRO感染率,其他結局指標包括CRO檢出率、抗菌藥物使用強度、醫院感染發生率、ICU入住時長、ICU內28 d病死率和不良事件發生率等(表1)。

2.4 Meta分析結果

2.4.1 所有類型CRO

將21項研究[17-37]采用隨機效應模型進行分析。Meta分析結果顯示,強化干預組的CRO感染率低于標準防控組[RR=0.40,95%CI(0.25,0.65),P<0.0001],見表2。Egger檢驗顯示文獻不存在發表偏倚(P=0.779)。

2.4.2 CRE-CRAB-CRPA

共5項研究[17-21]報道了干預前后CRE-CRAB-CRPA感染率的情況,Meta分析結果顯示,強化干預組(包括接觸隔離、主動篩查和綜合干預)與標準防控組的CRO感染率差異無統計學意義(P>0.05)。由于各研究間存在很高的異質性,進行敏感性分析,逐個剔除后發現異質性主要來源于黃輝萍等[17]的研究,考慮是由于該研究在我國CRO防控起步階段開展,院外帶入CRO壓力小,防控效果更顯著。剔除該研究后Meta分析結果顯示兩組CRO感染率差異有統計學意義[RR=0.58,95%CI(0.39,0.86),P=0.008]。Egger檢驗顯示文獻不存在發表偏倚(P=0.376)。其中3項研究[19-21]報道了CRE-CRAB-CRPA主動篩查效果,Meta分析結果顯示,與標準防控相比,開展院內主動篩查能有效降低CRE-CRAB-CRPA感染率[RR=0.52,95%CI(0.30,0.91),P=0.022]。見表2。

2.4.3 CRE

共14項研究[22-35]報道了CRE強化干預效果,Meta分析結果顯示,與標準防控組相比,強化干預組(包括信息化透明監管、主動篩查和集束化防控)的CRE感染率低于標準防控組[RR=0.45,95%CI(0.34,0.60),P<0.0001]。Egger檢驗顯示文獻不存在發表偏倚(P=0.811)。采用CRE信息化透明監管[22-27][RR=0.42,95%CI(0.28,0.62),P<0.0001]、CRE主動篩查[31-35][RR=0.47,95%CI(0.24,0.93),P=0.031]和集束化干預[28-30][RR=0.54,95%CI(0.32,0.90),P=0.018]后感染風險均降低。見表2。

2.4.4 CRAB

共2項研究[36-37]報道了CRAB強化干預效果,Meta分析結果顯示,與標準防控組相比,強化干預組(集束化干預措施[36]和信息化透明監管[37])的CRAB感染率低于標準防控組[RR=0.56,95%CI(0.34,0.92),P=0.023],見表2。

3 討論

多重耐藥菌已成為目前亟待解決的全球公共衛生問題之一。2019年聯合國報告指出,多重耐藥菌的傳播可能會導致全球2400萬人陷入極端貧困[38]。其中,CRO這一“超級細菌”引起了世界范圍內的廣泛關注。CRO防控是目前我國醫療機構面臨的重大挑戰[2]。從2004年開始,國家先后出臺了多項多重耐藥菌防控相關文件,2019年《中國碳青霉烯耐藥革蘭陰性桿菌(CRO)感染預防與控制技術指引》發布[10],2023年《碳青霉烯類耐藥腸桿菌預防與控制標準》(WS/T 826-2023)正式發布[8],旨在進一步細化和規范CRO防控措施。在CRO防控全球行動的背景下,2018年以來我國肺炎克雷伯菌和鮑曼不動桿菌對亞胺培南和美羅培南耐藥率呈現先下降后波動上升的趨勢,2021年肺炎克雷伯菌對亞胺培南和美羅培南的耐藥率分別為20.8%和21.9%,鮑曼不動桿菌耐藥率為65.6%和66.5%[6]。雖然CRO防控措施層出不窮,但由于CRO防控涉及人員、環境和行為等多個影響因素,需要多措并舉。常規防控措施包括但不限于手衛生、接觸隔離、無菌操作技術、清潔消毒、合理使用抗菌藥物以及耐藥菌監測等[7]。但不同防控措施對不同類型CRO的干預效果存在一定差異[12],本研究采用Meta分析的方法,旨在通過篩選高質量研究,增加干預措施實施場景,擴大樣本量,提升統計分析結果的穩定性和可靠性,進而為我國醫療衛生機構的CRO防控決策提供參考。

本研究結果顯示,強化干預組CRE-CRAB-CRPA感染率低于常規防控組,強化干預策略包括接觸隔離、主動篩查和綜合干預措施。由于多重耐藥菌很容易通過直接或間接接觸傳播給其他患者和/或環境[39],接觸隔離是CRO防控最常見的方法之一,然而,由于ICU等重點科室CRO帶入和定植壓力大、傳統大型醫院建筑布局有限,床間距較小,且單間隔離條件有限,再加上部分臨床科室人力資源短缺,在高流行區進行集中隔離和單間隔離非常困難[40]。此外,多重耐藥菌患者床旁隔離的有效性仍存在爭議[41]。Iordanou等[40]提出,可在ICU內以患者床單元為中心劃定潛在污染區,進入該區域的所有人員嚴格執行“普遍接觸隔離預防措施”即進入紅色區域嚴格執行接觸隔離措施,離開前立即脫卸個人防護用品并執行手衛生,禁止不同患者的紅色區域之間通過一次性使用設備,人員行為由護士監督執行。該措施能有效降低多重耐藥菌的院內傳播和暴發風險,但長期的執行依從性和衛生經濟學評價有待進一步探索。

本研究結果顯示,主動篩查能降低CRO院內感染率,尤其是高危科室患者的CRE感染率,包括重癥監護室、血液內科、肝移植中心等。主動篩查的目的在于通過盡早識別發現定植菌,盡早采取隔離措施,如床旁隔離、集中收治等一系列的感控措施,切斷多重耐藥菌傳播途徑,同時為CRE定植進展為感染的高危患者提供用藥依據。大量證據支持開展CRE主動篩查[8, 12]。然而,主動篩查可能會產生額外的健康資源消耗和潛在危害(如直腸拭子采樣導致的黏膜損傷)。在許多醫療機構中,CRE攜帶者的隔離空間非常有限。是否開展積極的CRE篩查以及在哪些人群中進行篩查的決定由各個醫療機構根據當地的實際情況、具體需求以及在各個機構中的可行性而定[11]。

本研究結果顯示,對CRE防控工作進行透明監管模式行之有效。透明監管是一種新型的管理工具,其內涵是強制性地將信息進行透明公開,以達到監管的目的。目前,歐美國家已將透明監管模式應用于醫院感染防控[42-43],中國細菌耐藥監測網也是多重耐藥菌防控工作中透明監測的一種形式[6]。透明監管模式應用于醫院感染管理已取得一定成效[44]。由于透明公開的信息多為過程指標,易于量化、實施、追蹤和反饋。CRO防控過程中的過程指標如抗菌藥物使用強度、接觸隔離執行率、手衛生依從性和清潔消毒依從性等均可作為公開信息,促進臨床落實。信息化透明監管可通過提高標準防控措施的依從性,降低CRE院內感染率[45]。

與單一干預措施相比,國際CRO防控研究以集束化的綜合干預策略為主[12],包括接觸隔離、主動篩查、干預措施依從性監測、監管和反饋,以及患者單間或集中隔離、手衛生、環境清潔消毒等,但綜合干預措施干預類型多,混雜因素多。與之形成對比的是,本文納入的研究鮮有對患者的基線資料進行比較,評價指標單一且多為單因素分析,這可能導致難以排除混雜因素的干擾,影響研究質量和結果。本文納入研究的結局指標以干預措施依從率、CRO感染率和檢出率為主,僅2項研究[20, 27]報道了ICU入住時間、ICU 28 d病死率和不良事件發生率等預后指標。

此外,本文納入研究的醫療衛生機構以華東地區三級醫院為主,我國經濟衛生水平相對較弱的中西部地區CRO防控壓力依然較大,提示未來亟待開展覆蓋我國多區域的高質量干預研究,如開展多中心CRO單一干預措施的RCT,同時將研究結局與患者預后、衛生經濟學評價相聯系,從而為我國開展CRO防控工作提供科學有力的研究證據。

本研究雖然大量檢索相關文獻,但仍存在一定局限性:首先,未納入未發表的灰色文獻和會議摘要,可能會造成研究結果的發表偏倚;其次,本研究納入的研究以非RCT研究為主,整體文獻質量不高,研究結果的可靠性可能會受到影響。未來仍需要開展更多CRO防控相關高質量、大樣本、多中心的RCT。

綜上所述,與常規防控措施相比,強化干預措施可有效降低CRO院內感染率。其中,在ICU、血液腫瘤和肝移植等高危人群中開展CRO主動篩查,尤其是CRE主動篩查能減少CRE感染發生。集束化的綜合干預措施仍是CRO防控的重要舉措,同時也要發揮多部門協同、透明監管等管理工具的積極作用,提高CRO防控措施的依從性,從而降低患者CRO感染風險。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。