引用本文: 田樹林, 王巧玉, 魏瑜萱, 毛海霞, 胡瓊丹, 肖文, 唐利, 陳俊君, 曾強, 師慧婷, 侯麗, 楊鑫, 唐健, 鄧富麗, 唐慧微, 李靜, 敖廣宇, 王燕, 董建華, 吳蔚樺. 熱射病的臨床特征及死亡危險因素分析. 華西醫學, 2024, 39(7): 1068-1074. doi: 10.7507/1002-0179.202406088 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

熱射病(heat stroke, HS)是一種危及生命的急癥,是由于人體在高溫高濕或劇烈體力活動后產生的熱量大于其散發的熱量,導致多個器官系統功能障礙[1]。HS 病死率為 10%~30%[2]。隨著全球氣候變暖,HS 發病率明顯上升[3]。據研究,極端天氣狀況可能在全球范圍內持續存在,因此 HS 下的器官保護研究是一個重要的研究課題[4]。前期關于此類研究主要集中在單一因素對 HS 的影響,隨著 HS 病例增加,對 HS 相關危險因素識別成為熱點,但不同區域可能存在地區差異性。西南醫科大學地處典型亞熱帶濕熱地區,容易出現 HS 病例,如能通過整合周邊醫院病例,評估 HS 相關死亡危險因素將具有現實意義。因此,本研究以西南醫科大學附屬醫院為牽頭單位,開展了一項多中心回顧性研究,旨在評估 HS 患者死亡的危險因素,并闡明急性腎損傷(acute kidney injury, AKI)在發病機制中的影響。

1 對象與方法

1.1 研究對象

回顧性收集 2019 年 7 月—2023 年 9 月于四川亞熱帶季風氣候、HS 高發地區醫院(西南醫科大學附屬醫院、樂山市人民醫院、成都市第一人民醫院、綿陽市中心醫院、西南醫科大學附屬中醫醫院、德陽市人民醫院、自貢市第三人民醫院、成都市雙流區中醫醫院、自貢市第一人民醫院、雅安市雨城區人民醫院、內江市第一人民醫院、綿陽市第一人民醫院、宜賓市第六人民醫院)就診的有明確結局指標的 HS 患者資料。納入標準:HS 診斷符合《熱射病急診診斷與治療專家共識》標準[5]。① 病史信息:A. 暴露于高溫、高濕環境;B. 高強度運動。② 臨床表現:A. 中樞神經系統功能障礙表現(如昏迷、抽搐、譫妄、行為異常等);B. 核心溫度超過 40℃。③ 多器官(≥2 個)功能損傷表現(肝臟、腎臟、橫紋肌、胃腸等)。④ 嚴重凝血功能障礙或彌散性血管功能障礙。由病史信息中任意一條加上臨床表現中的任意一條,且不能用其他原因解釋時,考慮符合納入標準。排除標準:① 資料不全;② 既往有慢性腎臟病等其他腎臟疾病;③ 結局指標無法追述;④ 病案涉密;⑤ 單純通過回顧性分析無法明確 HS 診斷。本研究已通過西南醫科大學附屬醫院臨床試驗倫理委員會審批(KY2024233)。

1.2 研究方法

1.2.1 分組

① 根據患者是否發生院內死亡,將患者分為存活組和死亡組。② 采用 2012 年 KDIGO 指南[6]推薦的標準診斷 AKI ,將患者分為 AKI 組和非 AKI 組,并根據文獻[6]中的血清肌酐水平將 AKI 組患者分為 AKI 1 期組、AKI 2 期組和 AKI 3 期組。

1.2.2 觀察指標

通過各單位醫院管理信息系統數據提取患者資料:① 人口學特征:性別、年齡。② 熱暴露方式:A. 高強度運動;B. 暴露于高溫、高濕環境。③ 主要臨床表現:病程;發熱;消化道出血,即住院期間發生嘔血、便血等消化道出血癥狀;AKI,采用 KDIGO 指南進行診斷[6];凝血功能異常,即住院期間凝血指標(如 D-二聚體)高于正常值,神經系統損傷,即住院期間發生意識障礙、四肢抽搐大小便失禁等癥狀;肝功能異常,即住院期間肝功能指標[如丙氨酸轉氨酶(alanine aminotransferase, ALT)等]高于正常值[7]。④ 閱讀既往相關研究文獻并結合臨床經驗收集以下可能實驗室異常的檢查指標(患者入院后第 1 個 24 h 內檢測數據):血紅蛋白、血小板計數、白細胞計數、中性粒細胞/淋巴細胞比值、總膽紅素、ALT、血鉀、血鈉、活化部分凝血活酶時間、D-二聚體、纖維蛋白原、肌紅蛋白、肌酐、尿酸、尿素。上述指標正常值參考各個醫院各自參考范圍。⑤ AKI 情況:采用> 2012 年 KDIGO 指南[6]推薦的標準診斷 AKI 及判斷分期(1 期、2 期、3 期)。⑥ 腎臟替代治療情況:間歇性血液透析(intermittent hemodialysis, IHD)、連續性腎臟替代治療(continuous renal replacement therapy, CRRT)、血漿置換、血液灌流。⑦ 隨訪:僅對出院時為放棄治療患者進行電話隨訪 1 次明確>患者回家后結局,出院結局明確患者未進行隨訪。

1.3 數據篩選

將觀察指標導入 SPSS 27.0 統計學軟件,對于缺失值≥20%數據予以剔除,對缺失值<20%數據予以納入,對缺失值按照多重插補進行數據補全處理。

1.4 質量控制

參與本研究的評估者均為接受過 HS 評估培訓的腎內科醫生,且為確保各中心檢測數據的可比性,本研究小組選擇根據 ISO 15189[8]對其檢測數據進行質量評估的單位。對于數據有爭議的指標,所有作者共同談論決定是否納入。

1.5 統計學方法

采用 SPSS 27.0 軟件進行數據分析。計量資料中正態分布者采用均數±標準差表示,非正態分布者采用中位數(下四分位數,上四分位數)表示;組間比較采用獨立樣本 t 檢驗或 Mann-Whitney U 檢驗。計數資料用頻數和率表示,組間比較采用 χ2 檢驗。將不同結局患者人口學及基本臨床特征比較分析中有統計學意義(P<0.05)的變量納入多因素 logistic 回歸分析,自變量篩選方法為 Enter 法,計算比值比(odds ratio, OR)及 95%置信區間(confidence interval, CI)。對自變量的共線性檢驗利用容忍度和方差膨脹因子(variance inflation factor, VIF)判斷結果,若結果中存在 VIF>10 的自變量則認為存在共線性,需按自變量間相關系數從高到重新進行共線性檢驗,直至所有自變量 VIF 均<10。并采用單因素 logistic 回歸分析 HS 患者是否死亡與 AKI 分期之間的關系。患者生存率的估計采用 Kaplan-Meier 法,用 log-rank 檢驗比較生存曲線差異。雙側檢驗水準 α=0.05。

2 結果

2.1 HS 基本臨床特征

共納入 HS 患者 288 例,經篩選排除 93 例患者,其中,資料不全患者 14 例,因病情危重放棄治療自動出院后經回顧資料及電話隨訪均不能獲得確切預后患者 79 例,最終納入 HS 患者 195 例(西南醫科大學附屬醫院 36 例、樂山市人民醫院 12 例、自貢市第三人民醫院 42 例、成都市第一人民醫院 29 例、綿陽市第一人民醫院 17 例、綿陽市中心醫院 16 例、西南醫科大學附屬中醫醫院 11 例、內江市第一人民醫院 10 例、成都市雙流區中醫醫院 8 例、德陽市人民醫院 8 例、自貢市第一人民醫院 4 例、雅安市雨城人民醫院 1 例、宜賓市第六人民醫院 1 例)。

在 195 例患者中,男性 132 例,女性 63 例,平均年齡(65.61±16.22)歲;時間分布: 2019 年夏天 5 例,2020 年夏天 6 例,2021 年夏天 2 例,2022 年夏天 182 例;主要臨床表現:高熱 172 例(88.2%),意識障礙、四肢抽搐、大小便失禁等中樞神經系統表現 141 例(73.3%),少尿及無尿為代表的 AKI 表現 115 例(59.0%),其他表現為惡心嘔吐、腹脹腹瀉、消化道出血等。本研究收納入的臨床指標均有患者出現異常。

在 195 例患者中,死亡 35 例,存活 160 例。不同結局患者人口學及基本臨床特征比較見表1。可見,兩組間消化道出血、AKI、凝血功能異常、神經系統損傷、中性粒細胞/淋巴細胞比值、ALT、血鉀、活化部分凝血活酶時間、D-二聚體、肌酐、尿酸、尿素比較差異均有統計學意義(P<0.05),其余指標兩組間比較差異均無統計學意義(P>0.05)。

2.2 HS 死亡危險因素分析

以患者結局為因變量,將表1 中 P<0.05 的指標納入多因素 logistic 回歸分析,變量賦值見表2。HS 導致死亡的多因素 logistic 回歸分析結果(表3)顯示,AKI、凝血功能異常、神經系統損傷、中性粒細胞/淋巴細胞比值、D-二聚體是死亡的獨立危險因素(P<0.05)。共線性檢驗結果顯示,各自變量的 VIF 都小于 10,不存在共線性問題。

2.3 HS 相關 AKI(HS-AKI)患者臨床特征

2.3.1 AKI 嚴重程度與住院期間死亡的關系分析

在 195 例 HS 患者中,HS-AKI 115 例。其中,死亡 30 例(1 期 4 例、2 期 13 例、3 期 13 例),存活 85 例(1 期 36 例、2 期 26 例、3 期 23 例);主要表現為少尿及無尿;無 AKI 患者 80 例,AKI 1 期 40 例,AKI 2 期 39 例,AKI 3 期 36 例。

以患者結局(0 表示存活;1 表示死亡)為因變量,AKI 分期(0 表示非 AKI;1 表示 AKI 1 期;2 表示 AKI 2 期;3 表示 AKI 3 期)為自變量,以 0 為參照。單因素 logistic 回歸分析結果顯示,除 AKI 1 期[OR=1.677,95%CI(0.422,6.582),P=0.466]外,AKI 2 期[OR=7.500,95%CI(2.438,23.072),P<0.001]、AKI 3 期[OR=8.478,95%CI(2.733,26.305),P<0.001]比較,差異均有統計學意義。

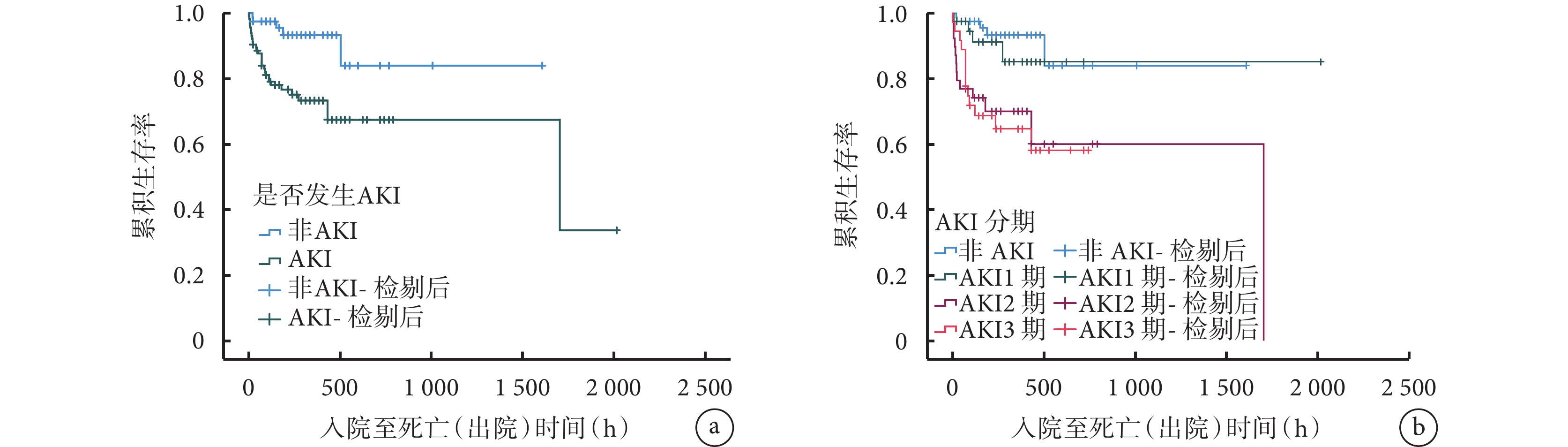

2.3.2 AKI 嚴重程度與住院期間死亡的生存分析

HS-AKI 患者 Kaplan-Meier 生存曲線(圖1)顯示 AKI 是 HS 獨立危險因素。其中,AKI 組患者的院內生存情況比非 AKI 組更差(log-rank 檢驗:χ2=10.874,P<0.001),AKI 1 期患者的短期生存率較 AKI 2 期(log-rank 檢驗:χ2=5.673,P=0.017)、3 期(log-rank 檢驗:χ2=5.779,P=0.016)更高,而 AKI 2 期與 3 期患者的短期生存率無明顯差異(log-rank 檢驗:χ2=0.019,P=0.981)。

圖1

HS-AKI 患者 Kaplan-Meier 生存曲線

圖1

HS-AKI 患者 Kaplan-Meier 生存曲線

a. 患者是否發生 AKI 的生存曲線,AKI 組 115 例,非 AKI 組 80 例;b. 患者按照 AKI 分期進行分組的生存曲線,AKI 1 期組 40 例,AKI 2 期 39 例,AKI 3 期組 36 例,檢剔后代表在各自的生存曲線上發生終點事件或刪失事件。AKI:急性腎損傷

2.3.3 HS 患者行腎臟替代治療的分析

共 23 例患者進行腎臟替代治療。其中,21 例僅行 CRRT 治療(1 例指征為中樞高熱,1 例指征為多器官功能障礙綜合征,余 19 例指征均為 AKI 行腎臟替代治療),1 例 CRRT 聯合血漿置換治療(指征為 AKI 行腎臟替代治療),1 例 CRRT 聯合血漿置換及血漿灌流指征考慮為 AKI 合并感染;死亡 10 例,存活 13 例。

3 討論

HS 是在高溫、高濕環境下機體產熱大于散熱,導致的累及多器官、多系統的危急重癥,既往缺乏大樣本的流調研究,各地區報告發病率有所差異,根據文獻報道 1995 年的芝加哥、2003 年的歐洲和 2010 年的莫斯科極端炎熱天氣分別導致 740 多人、70 000 多人和 10 000 多人死亡。目前,全球 30%的人口每年至少有 20 d 暴露在致命的炎熱氣候中,根據一項基于國內氣候的大數據研究結果提示國內面臨著較大的炎熱氣候帶來的災難損傷[9]。因此,如何早期識別 HS 危險因素具有重要意義。

本研究結果顯示,HS 在瀘州周邊并不少見,這些患者大多數來源于 2022 年夏天,這與四川大學華西醫院公布的多中心隊列研究結果相似[10],提示 HS 可能會是西南地區今后面臨的重要的社會衛生問題。本研究在選擇患者中發現大多數重癥患者由于病情危重放棄治療,進而在研究進行中可能放棄了一部分過于危重的患者,因此本研究不排除存在一定的選擇性偏倚。

在臨床表現方面,本研究結果發現 HS 伴有神經系統損傷、AKI 可能具有更高的死亡風險。AKI 是常見臨床表現之一,該統計結果主要是依據患者入院后肌酐動態變化或比對患者既往在同一醫院體檢數據得出。當 HS-AKI 患者在 AKI 1 期時,其分期與死亡風險并無統計學意義[OR=1.677,95%CI(0.422,6.582),P=0.466]。這可能與 HS 患者最先開始可能是由于熱損傷導致的腎前性容量不足有關,這部分患者多可以恢復。但當患者一旦進入 AKI 2 期與 3 期時患者死亡風險增加(P<0.05),這提示在疾病進展中需要更關注由凝血功能障礙、全身炎癥反應等導致的 AKI。雖然有研究發現 HS 引起的嚴重 AKI 死亡率很高[11],但本研究結果提示此類 AKI 可能是一個動態變化的過程,因此在動態隨訪過程中早期識別致命性 AKI 十分重要。

本研究結果提示凝血功能異常是患者的獨立危險因素,消化道出血、凝血功能異常也發生率比較高。這與已有研究報道的 HS 可能是凝血功能異常、全身炎癥反應繼發的多器官功能損傷相一致[11]。本研究提示活化部分凝血活酶時間、D-二聚體可能是在救治過程中需要重點關注的變化指標。在其他研究中也有學者關注到 D-二聚體的問題,比如 Wang等[12]研究發現血小板、D-二聚體可能是 70 歲以上的患者預后不佳的敏感預測指標,更常見于勞力性熱射病患者,另有研究提示 D-二聚體可能是熱射病患者發生 AKI 的危險因素[13],本研究也同樣證實了 D-二聚體對 HS 危險度判斷的重要性。在采用第 1 個 24 h 指標進行的 logistic 多因素回歸分析中,D-二聚體呈現了較好變化,而其他指標(如活化部分凝血活酶時間、肌酐)變化相對滯后,提示在高溫高濕患者下,D-二聚體變化可能先于肌酐、APTT 等指標,通過聯合使用 D-二聚體可能是建立預測 HS 死亡預測模型的重要因素之一[12],這也提示 AKI 和凝血功能異常可能存在某種內在的機制。2023 年《熱射病性凝血病診療中國專家共識》也提示,在 HS-AKI 腎臟替代治療中,使用一些同時針對凝血功能異常的藥物,可能對 HS 環境下的器官保護具有積極作用[14]。在本團隊的早期研究中,通過使用小鼠 HS 模型,采用非靶向代謝組學技術觀察,發現 HS 伴隨不伴和脂肪酸代謝異常,伴隨血清高遷移率族蛋白 B1 等炎癥細胞增高,提示可能存在基于內皮細胞損傷的循環脂質過氧化,以及有可能出現的鐵死亡活躍可能解釋本研究觀察到的這種現象,D-二聚體變化可能是這種內皮損傷基礎上最直接變化,且可能先于其他器官損傷[15]。

在血液凈化使用率方面,在本研究的 195 例 HS 患者中,進行腎臟替代治療患者僅 23 例,均行 CRRT 治療,CRRT 治療后死亡 10 例、存活 13 例。這提示 CRRT 是本組患者主要的血流動力學方式,這與本組患者多病情危重,存在血流動力學不穩定有關;且在本地區 HS 患者中,腎臟替代治療使用率偏低,從本研究回顧性分析判斷患者當時血液凈化使用還是多為腎臟替代治療,而非降溫,提示本地區血液凈化使用可能還是偏于保守。由于 HS 合并高分解代謝狀態、凝血功能異常及全身炎癥反應,較為積極的腎臟替代治療,適時選擇內毒素吸附、血漿置換等雜合治療可能是未來值得討論的方向。

本研究也存在一定的局限性:① 這是一項多中心回顧性研究,在研究對象的篩選上難以避免選擇偏倚,研究中排除的患者主要是一些因病情危重自動出院,且無法通過電話隨訪的患者,因無法獲取確定的預后信息,所以予以排除,可能掩蓋了部分危險因素對預后的決定作用。② 本研究為多中心研究,應進行中心效應評價與處理,但本研究中心數量大(>10 個)且大部分中心樣本量少,進行中心效應評價和處理可能會增加統計上的復雜性和風險,影響研究結果的準確性及可靠性,故本研究未進行中心效應評價與處理,期待后續進行更大樣本量的多中心前瞻性研究開展驗證。③ 由于白細胞介素-6、腫瘤壞死因子[16]等在 HS 患者可能呈現高表達,但這部分指標送檢率很低,所以研究未能探討這部分炎癥指標對預后的影響,另外多數參研單位肌紅蛋白檢測上限都偏低,大部分在 1 000~3 000 μg/L,本組患者中存在較多患者高于檢測上限的情況,因此本研究在肌紅蛋白對 HS 預后判斷的價值探討上可能存在低估風險。④ 有研究表明早期的積極降溫,不同的降溫方式,都對患者預后存在較大影響[17]。但受到回顧性研究所限,通過提取 HIS 系統資料無法逐一提取準確的院前降溫策略,所有本研究未涉及降溫策略、院前搶救內容[18]對疾病預后的影響。⑤ 本研究中同時使用了整體臨床判斷及第 1 個入院 24 h 的實驗室指標進行評價,尚未完全反映所有的病情變化,因此后續本研究小組將采用 nomo 圖可視化、機器學習模型等進行進一步分析,為本病防治提供新的思路。

綜上所述,本研究通過多中心回顧性研究得出 AKI、凝血功能異常、神經系統損傷、中性粒細胞/淋巴細胞比值、D-二聚體是 HS 發生死亡獨立危險因素,未來對于 HS 合并 AKI、凝血功能異常、神經系統損傷患者的積極治療有利于減低患者死亡風險。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。

熱射病(heat stroke, HS)是一種危及生命的急癥,是由于人體在高溫高濕或劇烈體力活動后產生的熱量大于其散發的熱量,導致多個器官系統功能障礙[1]。HS 病死率為 10%~30%[2]。隨著全球氣候變暖,HS 發病率明顯上升[3]。據研究,極端天氣狀況可能在全球范圍內持續存在,因此 HS 下的器官保護研究是一個重要的研究課題[4]。前期關于此類研究主要集中在單一因素對 HS 的影響,隨著 HS 病例增加,對 HS 相關危險因素識別成為熱點,但不同區域可能存在地區差異性。西南醫科大學地處典型亞熱帶濕熱地區,容易出現 HS 病例,如能通過整合周邊醫院病例,評估 HS 相關死亡危險因素將具有現實意義。因此,本研究以西南醫科大學附屬醫院為牽頭單位,開展了一項多中心回顧性研究,旨在評估 HS 患者死亡的危險因素,并闡明急性腎損傷(acute kidney injury, AKI)在發病機制中的影響。

1 對象與方法

1.1 研究對象

回顧性收集 2019 年 7 月—2023 年 9 月于四川亞熱帶季風氣候、HS 高發地區醫院(西南醫科大學附屬醫院、樂山市人民醫院、成都市第一人民醫院、綿陽市中心醫院、西南醫科大學附屬中醫醫院、德陽市人民醫院、自貢市第三人民醫院、成都市雙流區中醫醫院、自貢市第一人民醫院、雅安市雨城區人民醫院、內江市第一人民醫院、綿陽市第一人民醫院、宜賓市第六人民醫院)就診的有明確結局指標的 HS 患者資料。納入標準:HS 診斷符合《熱射病急診診斷與治療專家共識》標準[5]。① 病史信息:A. 暴露于高溫、高濕環境;B. 高強度運動。② 臨床表現:A. 中樞神經系統功能障礙表現(如昏迷、抽搐、譫妄、行為異常等);B. 核心溫度超過 40℃。③ 多器官(≥2 個)功能損傷表現(肝臟、腎臟、橫紋肌、胃腸等)。④ 嚴重凝血功能障礙或彌散性血管功能障礙。由病史信息中任意一條加上臨床表現中的任意一條,且不能用其他原因解釋時,考慮符合納入標準。排除標準:① 資料不全;② 既往有慢性腎臟病等其他腎臟疾病;③ 結局指標無法追述;④ 病案涉密;⑤ 單純通過回顧性分析無法明確 HS 診斷。本研究已通過西南醫科大學附屬醫院臨床試驗倫理委員會審批(KY2024233)。

1.2 研究方法

1.2.1 分組

① 根據患者是否發生院內死亡,將患者分為存活組和死亡組。② 采用 2012 年 KDIGO 指南[6]推薦的標準診斷 AKI ,將患者分為 AKI 組和非 AKI 組,并根據文獻[6]中的血清肌酐水平將 AKI 組患者分為 AKI 1 期組、AKI 2 期組和 AKI 3 期組。

1.2.2 觀察指標

通過各單位醫院管理信息系統數據提取患者資料:① 人口學特征:性別、年齡。② 熱暴露方式:A. 高強度運動;B. 暴露于高溫、高濕環境。③ 主要臨床表現:病程;發熱;消化道出血,即住院期間發生嘔血、便血等消化道出血癥狀;AKI,采用 KDIGO 指南進行診斷[6];凝血功能異常,即住院期間凝血指標(如 D-二聚體)高于正常值,神經系統損傷,即住院期間發生意識障礙、四肢抽搐大小便失禁等癥狀;肝功能異常,即住院期間肝功能指標[如丙氨酸轉氨酶(alanine aminotransferase, ALT)等]高于正常值[7]。④ 閱讀既往相關研究文獻并結合臨床經驗收集以下可能實驗室異常的檢查指標(患者入院后第 1 個 24 h 內檢測數據):血紅蛋白、血小板計數、白細胞計數、中性粒細胞/淋巴細胞比值、總膽紅素、ALT、血鉀、血鈉、活化部分凝血活酶時間、D-二聚體、纖維蛋白原、肌紅蛋白、肌酐、尿酸、尿素。上述指標正常值參考各個醫院各自參考范圍。⑤ AKI 情況:采用> 2012 年 KDIGO 指南[6]推薦的標準診斷 AKI 及判斷分期(1 期、2 期、3 期)。⑥ 腎臟替代治療情況:間歇性血液透析(intermittent hemodialysis, IHD)、連續性腎臟替代治療(continuous renal replacement therapy, CRRT)、血漿置換、血液灌流。⑦ 隨訪:僅對出院時為放棄治療患者進行電話隨訪 1 次明確>患者回家后結局,出院結局明確患者未進行隨訪。

1.3 數據篩選

將觀察指標導入 SPSS 27.0 統計學軟件,對于缺失值≥20%數據予以剔除,對缺失值<20%數據予以納入,對缺失值按照多重插補進行數據補全處理。

1.4 質量控制

參與本研究的評估者均為接受過 HS 評估培訓的腎內科醫生,且為確保各中心檢測數據的可比性,本研究小組選擇根據 ISO 15189[8]對其檢測數據進行質量評估的單位。對于數據有爭議的指標,所有作者共同談論決定是否納入。

1.5 統計學方法

采用 SPSS 27.0 軟件進行數據分析。計量資料中正態分布者采用均數±標準差表示,非正態分布者采用中位數(下四分位數,上四分位數)表示;組間比較采用獨立樣本 t 檢驗或 Mann-Whitney U 檢驗。計數資料用頻數和率表示,組間比較采用 χ2 檢驗。將不同結局患者人口學及基本臨床特征比較分析中有統計學意義(P<0.05)的變量納入多因素 logistic 回歸分析,自變量篩選方法為 Enter 法,計算比值比(odds ratio, OR)及 95%置信區間(confidence interval, CI)。對自變量的共線性檢驗利用容忍度和方差膨脹因子(variance inflation factor, VIF)判斷結果,若結果中存在 VIF>10 的自變量則認為存在共線性,需按自變量間相關系數從高到重新進行共線性檢驗,直至所有自變量 VIF 均<10。并采用單因素 logistic 回歸分析 HS 患者是否死亡與 AKI 分期之間的關系。患者生存率的估計采用 Kaplan-Meier 法,用 log-rank 檢驗比較生存曲線差異。雙側檢驗水準 α=0.05。

2 結果

2.1 HS 基本臨床特征

共納入 HS 患者 288 例,經篩選排除 93 例患者,其中,資料不全患者 14 例,因病情危重放棄治療自動出院后經回顧資料及電話隨訪均不能獲得確切預后患者 79 例,最終納入 HS 患者 195 例(西南醫科大學附屬醫院 36 例、樂山市人民醫院 12 例、自貢市第三人民醫院 42 例、成都市第一人民醫院 29 例、綿陽市第一人民醫院 17 例、綿陽市中心醫院 16 例、西南醫科大學附屬中醫醫院 11 例、內江市第一人民醫院 10 例、成都市雙流區中醫醫院 8 例、德陽市人民醫院 8 例、自貢市第一人民醫院 4 例、雅安市雨城人民醫院 1 例、宜賓市第六人民醫院 1 例)。

在 195 例患者中,男性 132 例,女性 63 例,平均年齡(65.61±16.22)歲;時間分布: 2019 年夏天 5 例,2020 年夏天 6 例,2021 年夏天 2 例,2022 年夏天 182 例;主要臨床表現:高熱 172 例(88.2%),意識障礙、四肢抽搐、大小便失禁等中樞神經系統表現 141 例(73.3%),少尿及無尿為代表的 AKI 表現 115 例(59.0%),其他表現為惡心嘔吐、腹脹腹瀉、消化道出血等。本研究收納入的臨床指標均有患者出現異常。

在 195 例患者中,死亡 35 例,存活 160 例。不同結局患者人口學及基本臨床特征比較見表1。可見,兩組間消化道出血、AKI、凝血功能異常、神經系統損傷、中性粒細胞/淋巴細胞比值、ALT、血鉀、活化部分凝血活酶時間、D-二聚體、肌酐、尿酸、尿素比較差異均有統計學意義(P<0.05),其余指標兩組間比較差異均無統計學意義(P>0.05)。

2.2 HS 死亡危險因素分析

以患者結局為因變量,將表1 中 P<0.05 的指標納入多因素 logistic 回歸分析,變量賦值見表2。HS 導致死亡的多因素 logistic 回歸分析結果(表3)顯示,AKI、凝血功能異常、神經系統損傷、中性粒細胞/淋巴細胞比值、D-二聚體是死亡的獨立危險因素(P<0.05)。共線性檢驗結果顯示,各自變量的 VIF 都小于 10,不存在共線性問題。

2.3 HS 相關 AKI(HS-AKI)患者臨床特征

2.3.1 AKI 嚴重程度與住院期間死亡的關系分析

在 195 例 HS 患者中,HS-AKI 115 例。其中,死亡 30 例(1 期 4 例、2 期 13 例、3 期 13 例),存活 85 例(1 期 36 例、2 期 26 例、3 期 23 例);主要表現為少尿及無尿;無 AKI 患者 80 例,AKI 1 期 40 例,AKI 2 期 39 例,AKI 3 期 36 例。

以患者結局(0 表示存活;1 表示死亡)為因變量,AKI 分期(0 表示非 AKI;1 表示 AKI 1 期;2 表示 AKI 2 期;3 表示 AKI 3 期)為自變量,以 0 為參照。單因素 logistic 回歸分析結果顯示,除 AKI 1 期[OR=1.677,95%CI(0.422,6.582),P=0.466]外,AKI 2 期[OR=7.500,95%CI(2.438,23.072),P<0.001]、AKI 3 期[OR=8.478,95%CI(2.733,26.305),P<0.001]比較,差異均有統計學意義。

2.3.2 AKI 嚴重程度與住院期間死亡的生存分析

HS-AKI 患者 Kaplan-Meier 生存曲線(圖1)顯示 AKI 是 HS 獨立危險因素。其中,AKI 組患者的院內生存情況比非 AKI 組更差(log-rank 檢驗:χ2=10.874,P<0.001),AKI 1 期患者的短期生存率較 AKI 2 期(log-rank 檢驗:χ2=5.673,P=0.017)、3 期(log-rank 檢驗:χ2=5.779,P=0.016)更高,而 AKI 2 期與 3 期患者的短期生存率無明顯差異(log-rank 檢驗:χ2=0.019,P=0.981)。

圖1

HS-AKI 患者 Kaplan-Meier 生存曲線

圖1

HS-AKI 患者 Kaplan-Meier 生存曲線

a. 患者是否發生 AKI 的生存曲線,AKI 組 115 例,非 AKI 組 80 例;b. 患者按照 AKI 分期進行分組的生存曲線,AKI 1 期組 40 例,AKI 2 期 39 例,AKI 3 期組 36 例,檢剔后代表在各自的生存曲線上發生終點事件或刪失事件。AKI:急性腎損傷

2.3.3 HS 患者行腎臟替代治療的分析

共 23 例患者進行腎臟替代治療。其中,21 例僅行 CRRT 治療(1 例指征為中樞高熱,1 例指征為多器官功能障礙綜合征,余 19 例指征均為 AKI 行腎臟替代治療),1 例 CRRT 聯合血漿置換治療(指征為 AKI 行腎臟替代治療),1 例 CRRT 聯合血漿置換及血漿灌流指征考慮為 AKI 合并感染;死亡 10 例,存活 13 例。

3 討論

HS 是在高溫、高濕環境下機體產熱大于散熱,導致的累及多器官、多系統的危急重癥,既往缺乏大樣本的流調研究,各地區報告發病率有所差異,根據文獻報道 1995 年的芝加哥、2003 年的歐洲和 2010 年的莫斯科極端炎熱天氣分別導致 740 多人、70 000 多人和 10 000 多人死亡。目前,全球 30%的人口每年至少有 20 d 暴露在致命的炎熱氣候中,根據一項基于國內氣候的大數據研究結果提示國內面臨著較大的炎熱氣候帶來的災難損傷[9]。因此,如何早期識別 HS 危險因素具有重要意義。

本研究結果顯示,HS 在瀘州周邊并不少見,這些患者大多數來源于 2022 年夏天,這與四川大學華西醫院公布的多中心隊列研究結果相似[10],提示 HS 可能會是西南地區今后面臨的重要的社會衛生問題。本研究在選擇患者中發現大多數重癥患者由于病情危重放棄治療,進而在研究進行中可能放棄了一部分過于危重的患者,因此本研究不排除存在一定的選擇性偏倚。

在臨床表現方面,本研究結果發現 HS 伴有神經系統損傷、AKI 可能具有更高的死亡風險。AKI 是常見臨床表現之一,該統計結果主要是依據患者入院后肌酐動態變化或比對患者既往在同一醫院體檢數據得出。當 HS-AKI 患者在 AKI 1 期時,其分期與死亡風險并無統計學意義[OR=1.677,95%CI(0.422,6.582),P=0.466]。這可能與 HS 患者最先開始可能是由于熱損傷導致的腎前性容量不足有關,這部分患者多可以恢復。但當患者一旦進入 AKI 2 期與 3 期時患者死亡風險增加(P<0.05),這提示在疾病進展中需要更關注由凝血功能障礙、全身炎癥反應等導致的 AKI。雖然有研究發現 HS 引起的嚴重 AKI 死亡率很高[11],但本研究結果提示此類 AKI 可能是一個動態變化的過程,因此在動態隨訪過程中早期識別致命性 AKI 十分重要。

本研究結果提示凝血功能異常是患者的獨立危險因素,消化道出血、凝血功能異常也發生率比較高。這與已有研究報道的 HS 可能是凝血功能異常、全身炎癥反應繼發的多器官功能損傷相一致[11]。本研究提示活化部分凝血活酶時間、D-二聚體可能是在救治過程中需要重點關注的變化指標。在其他研究中也有學者關注到 D-二聚體的問題,比如 Wang等[12]研究發現血小板、D-二聚體可能是 70 歲以上的患者預后不佳的敏感預測指標,更常見于勞力性熱射病患者,另有研究提示 D-二聚體可能是熱射病患者發生 AKI 的危險因素[13],本研究也同樣證實了 D-二聚體對 HS 危險度判斷的重要性。在采用第 1 個 24 h 指標進行的 logistic 多因素回歸分析中,D-二聚體呈現了較好變化,而其他指標(如活化部分凝血活酶時間、肌酐)變化相對滯后,提示在高溫高濕患者下,D-二聚體變化可能先于肌酐、APTT 等指標,通過聯合使用 D-二聚體可能是建立預測 HS 死亡預測模型的重要因素之一[12],這也提示 AKI 和凝血功能異常可能存在某種內在的機制。2023 年《熱射病性凝血病診療中國專家共識》也提示,在 HS-AKI 腎臟替代治療中,使用一些同時針對凝血功能異常的藥物,可能對 HS 環境下的器官保護具有積極作用[14]。在本團隊的早期研究中,通過使用小鼠 HS 模型,采用非靶向代謝組學技術觀察,發現 HS 伴隨不伴和脂肪酸代謝異常,伴隨血清高遷移率族蛋白 B1 等炎癥細胞增高,提示可能存在基于內皮細胞損傷的循環脂質過氧化,以及有可能出現的鐵死亡活躍可能解釋本研究觀察到的這種現象,D-二聚體變化可能是這種內皮損傷基礎上最直接變化,且可能先于其他器官損傷[15]。

在血液凈化使用率方面,在本研究的 195 例 HS 患者中,進行腎臟替代治療患者僅 23 例,均行 CRRT 治療,CRRT 治療后死亡 10 例、存活 13 例。這提示 CRRT 是本組患者主要的血流動力學方式,這與本組患者多病情危重,存在血流動力學不穩定有關;且在本地區 HS 患者中,腎臟替代治療使用率偏低,從本研究回顧性分析判斷患者當時血液凈化使用還是多為腎臟替代治療,而非降溫,提示本地區血液凈化使用可能還是偏于保守。由于 HS 合并高分解代謝狀態、凝血功能異常及全身炎癥反應,較為積極的腎臟替代治療,適時選擇內毒素吸附、血漿置換等雜合治療可能是未來值得討論的方向。

本研究也存在一定的局限性:① 這是一項多中心回顧性研究,在研究對象的篩選上難以避免選擇偏倚,研究中排除的患者主要是一些因病情危重自動出院,且無法通過電話隨訪的患者,因無法獲取確定的預后信息,所以予以排除,可能掩蓋了部分危險因素對預后的決定作用。② 本研究為多中心研究,應進行中心效應評價與處理,但本研究中心數量大(>10 個)且大部分中心樣本量少,進行中心效應評價和處理可能會增加統計上的復雜性和風險,影響研究結果的準確性及可靠性,故本研究未進行中心效應評價與處理,期待后續進行更大樣本量的多中心前瞻性研究開展驗證。③ 由于白細胞介素-6、腫瘤壞死因子[16]等在 HS 患者可能呈現高表達,但這部分指標送檢率很低,所以研究未能探討這部分炎癥指標對預后的影響,另外多數參研單位肌紅蛋白檢測上限都偏低,大部分在 1 000~3 000 μg/L,本組患者中存在較多患者高于檢測上限的情況,因此本研究在肌紅蛋白對 HS 預后判斷的價值探討上可能存在低估風險。④ 有研究表明早期的積極降溫,不同的降溫方式,都對患者預后存在較大影響[17]。但受到回顧性研究所限,通過提取 HIS 系統資料無法逐一提取準確的院前降溫策略,所有本研究未涉及降溫策略、院前搶救內容[18]對疾病預后的影響。⑤ 本研究中同時使用了整體臨床判斷及第 1 個入院 24 h 的實驗室指標進行評價,尚未完全反映所有的病情變化,因此后續本研究小組將采用 nomo 圖可視化、機器學習模型等進行進一步分析,為本病防治提供新的思路。

綜上所述,本研究通過多中心回顧性研究得出 AKI、凝血功能異常、神經系統損傷、中性粒細胞/淋巴細胞比值、D-二聚體是 HS 發生死亡獨立危險因素,未來對于 HS 合并 AKI、凝血功能異常、神經系統損傷患者的積極治療有利于減低患者死亡風險。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。