引用本文: 賀楨, 朱雨婷, 李萍, 謝娟. 慢性心力衰竭醫療費用占比與住院費用結構合理性關系的研究. 華西醫學, 2024, 39(9): 1413-1418. doi: 10.7507/1002-0179.202406148 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

慢性心力衰竭(心衰)是多種心血管疾病的嚴重或終末階段,已經成為影響居民健康的重要公共衛生問題[1]。慢性心衰患病率逐年增長,再入院率較高,導致心衰患者人均治療費用處在較高水平[2-3]。在我國,心衰患者每年的治療費用約為 3 萬元,66%用于住院治療[4],其中西藥費、檢查化驗費用等物耗性費用是慢性心衰住院患者的主要就醫經濟負擔,而對于醫療機構來說藥品及耗材屬于無效收入,是重點控費對象[5]。然而目前多數研究分析探討患者發生高住院費用的影響因素,少有研究關注費用結構的合理性。因此,本研究以慢性心衰患者為研究對象,分析患者住院費用結構是否合理,并采用多因素 logistic 回歸模型和限制性立方樣條分析費用占比及其與住院費用結構合理性之間的相關性和閾值-反應關系,為合理住院費用結構提供思路和依據。

1 對象與方法

1.1 研究對象

基于上海市浦東新區光明中醫醫院住院部病案信息系統,慢性心衰在中醫病癥代碼分類中屬“心水病”,按照中醫病證代碼心水病 A04.01.08 在病案首頁中檢索,提取 2020 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日的慢性心衰住院患者的病歷資料,包括患者 ID、性別、年齡、住院時長、住院總費用及各項費用具體構成等信息。納入標準:① 病案首頁明確診斷為心水病;② 紐約心臟病協會(New York Heart Association, NYHA)分級Ⅱ~Ⅳ級;③ 住院≥3 d。排除標準:① 惡性腫瘤、器官衰竭嚴重疾病者;② 孕婦及藥物過敏者;③ 住院過程中死亡的患者。

1.2 研究方法

1.2.1 相關定義與公式

住院費用指患者在住院期間確診及治療過程中所產生的費用,包括藥品費用(包括西藥費、中藥費)、檢查化驗費用(包括檢查費、化驗費)、綜合醫療服務費用(包括診查費、治療費、會診費、手術費等)和衛生材料費用。考慮到住院費用受到多種因素的影響,本研究采用次均住院費用和日均住院費用更細致地反映患者醫療費用的具體情況。次均住院費用=住院費用/總人次,日均住院費用=住院費用/住院天數。

此外,為消除價格波動對研究的影響,實現時間跨度的可比性,住院費用根據 2020 年—2023 年《中國統計年鑒》[6]中的醫療保健消費者價格指數(medical consumer price index, MCPI)進行調整,選取更具時效性的 2023 年作為基準年份,其中 2022 年 MCPI 指數為 100.6%、2021 年 MCPI 指數為 100.4%、2020 年 MCPI 指數為 101.8%,據此分別對患者的各項住院費用換算后分析[7],文中所有費用為調整后可比費用。

1.2.2 評價方法

由于我院為中醫醫院,并且中西藥聯合用藥、中醫非藥物治療在臨床的廣泛應用,所以將藥品費用細分為中藥費和西藥費,綜合醫療服務費用細分為一般醫療服務費、一般治療費、中醫治療費,由此對慢性心衰患者住院費用結構合理性建立2種評價參數[5]:① 醫療總費用結構評價參數;② 為避免住院時長對費用及費用結構的影響,確立日均費用結構評價參數。

這 2 種方法都分別取位于各項費用的第 10 百分數和第 90 百分數,即為該類費用的 P10、P90,患者各項醫療費用在(P10,P90),即認為該費屬于正常范圍,偏移值為 0;該類費用>P90,則認為該類費用超出正常范圍,為正偏離;該類費用<P10,為負偏離。最后對每例患者的各項醫療總費用與各類日均費用的正、負偏離的絕對值求和,形成 2 種評價參數下的費用偏離值,并計算2種參數下的偏離度,醫療總費用結構評價參數下的偏離度=醫療總費用偏離值/次均住院總費用×100%,日均費用結構評價參數下的偏離度=日均各項醫療總費用偏離值/日均住院總費用×100%。偏離度≥20%,則說明當前患者費用結構不合理,將2種方法評價出的費用結構不合理患者全部劃分到費用結構不合理組,剩余患者劃分為費用結構合理組。

1.3 數據篩選

檢查患者各項費用數據是否存在異常和不完整的記錄(如:住院總費用為 0),并進行更正或刪除。

1.4 質量控制

確保醫師的診斷標準是統一的,均根據慢性心力衰竭中醫診療指南(2022 年)[8]、NYHA 分級的診斷標準。調查數據采用雙錄入法,確保錄入數據的準確性。

1.5 統計學方法

采用 SPSS 25.0 軟件和 R 3.6.0 進行數據分析。符合正態分布的計量資料采用均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本 t 檢驗;反之采用中位數(下四分位數,上四分位數)表示,但在費用結構合理性評價中采用(P10,P90)表示,組間比較用 Mann-Whitney U 檢驗。計數資料采用例數和百分比表示,組間比較采用χ2檢驗,等級資料采用 Mann-Whitney U 檢驗。醫療總費用結構評價與日均費用結構評價結果采用 Kappa 一致性檢驗。采用多因素 logistic 回歸模型分析發生不合理費用結構的影響因素,以是否發生費用結構不合理為因變量;自變量選擇為患者基本信息、總費用和日均費用評價指標最高的指標,且由于我院為中醫醫院,因此納入中藥費用為自變量;采用輸入法,計算比值比(odds ratio, OR)及其 95%置信區間(confidence interval, CI)。自變量間的多重共線性采用方差膨脹因子(variance inflation factor, VIF)衡量,如果 VIF>10,則存在多重共線性問題。最后采用限制性立方樣條模型(restricted cubic spline, RCS)判斷各項費用占比與住院費用結構合理性的數量-反應關系,進行閾值效應分析。雙側檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 調整后的住院費用

2020 年次均住院費用調整前為 14 891.96 元,調整后為 15 161.58 元;2021 年次均住院費用調整前為 18 656.01 元,調整后為 18 918.09 元;2022 年次均住院費用調整前為 18 963.91 元,調整后為 19 115.62 元;2023 年次均住院費用調整前為 18 484.19 元,調整后為 18 484.19 元。經醫療保健消費者價格指數調整后,2020 年—2023 年次均住院費用由 15 161.58 元增長至 18 484.19 元,增長 3 322.61 元,增長率為 21.91%。次均住院費用在 2020 年—2022 年上升,2023 年有所下降。根據 MCPI 指數調整后慢性心衰各項次均費用及其占比情況見表1。可見,在各項費用占比中,2020 年—2023 年排名前 3 位的是藥品費用、檢查化驗費用和綜合醫療服務費用。

2.2 慢性心衰患者住院費用結構合理性評價

慢性心衰患者 2 種評價指標參數結果比較見表2。可見,在總費用評價指標中,西藥費用在心衰患者住院費用中最高[(2 119.87,10 459.20)元],而在日均費用評價指標中,檢查化驗費用最高[(443.89,1 160.62)元]。經 2 類合理性評價指數判斷,醫療總費用結構評價中顯示費用結構不合理有 71 例,結構合理有 691 例;日均費用結構評價中顯示費用結構不合理有 64 例,結構合理有 698 例。2 種評價結果中費用結構不合理評價一致的有 23 例,費用結構合理評價一致有 650 例,一致性較差(Kappa 值=0.277)。

2.3 慢性心衰患者基本情況

共納入慢性心衰患者 762 例,其中男性 329 例(43.18%),女性 433 例(56.82%)。年齡 47~98 歲,中位年齡為 80(73,85)歲;住院天數為 4~27 d,中位住院天數為 9(7,11)d;經費用結構合理性評價分組后,費用結構合理 650 例,費用結果不合理 112 例。

兩組患者基本信息比較見表3。可見,兩組在男女比例、付款方式間分布均衡;而在入院方式、離院途徑、NYHA 分級、是否實施臨床路徑、不同年齡間差異均有統計學意義(P<0.05)。

2.4 費用結構變動與費用結構合理性關系研究

2.4.1 logistic 回歸分析結果

變量賦值表見表4。多因素 logistic 回歸分析結果(表5)顯示,入院方式、實施臨床路徑、年齡、檢查化驗費占比、西藥費占比、中藥費占比與發生不合理住院費用結構之間存在相關性(P<0.05)。此外,各自變量的 VIF 值均小于 10,不存在多重共線性問題。

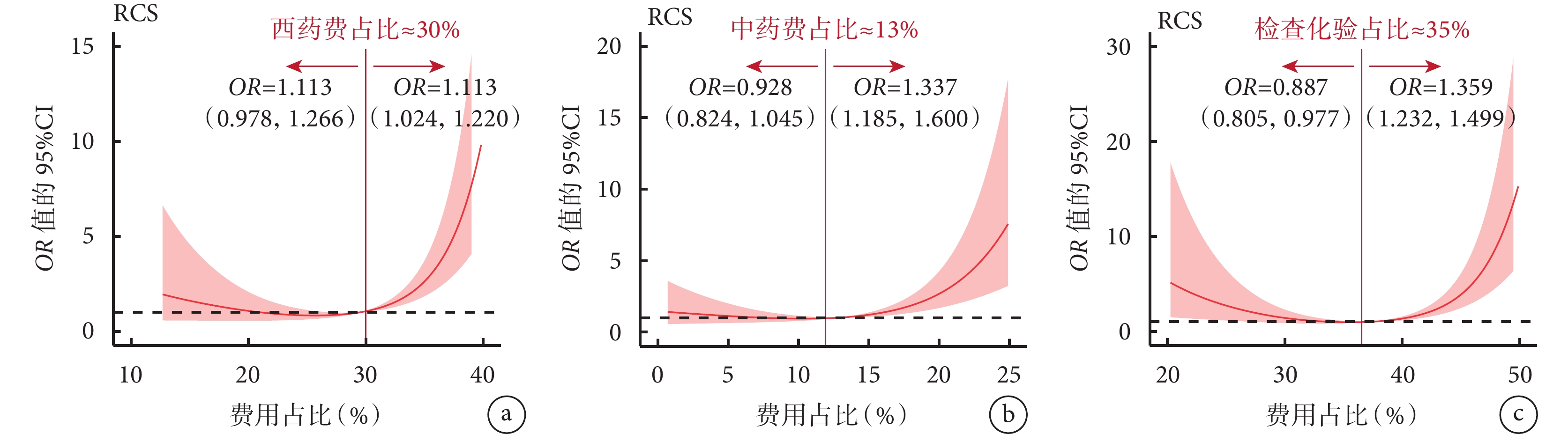

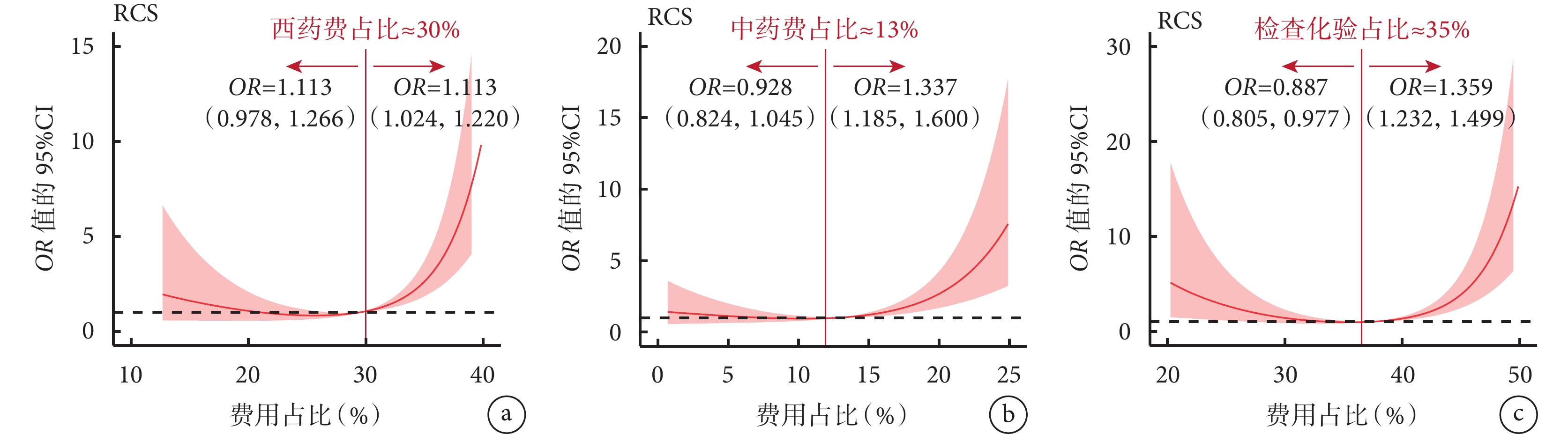

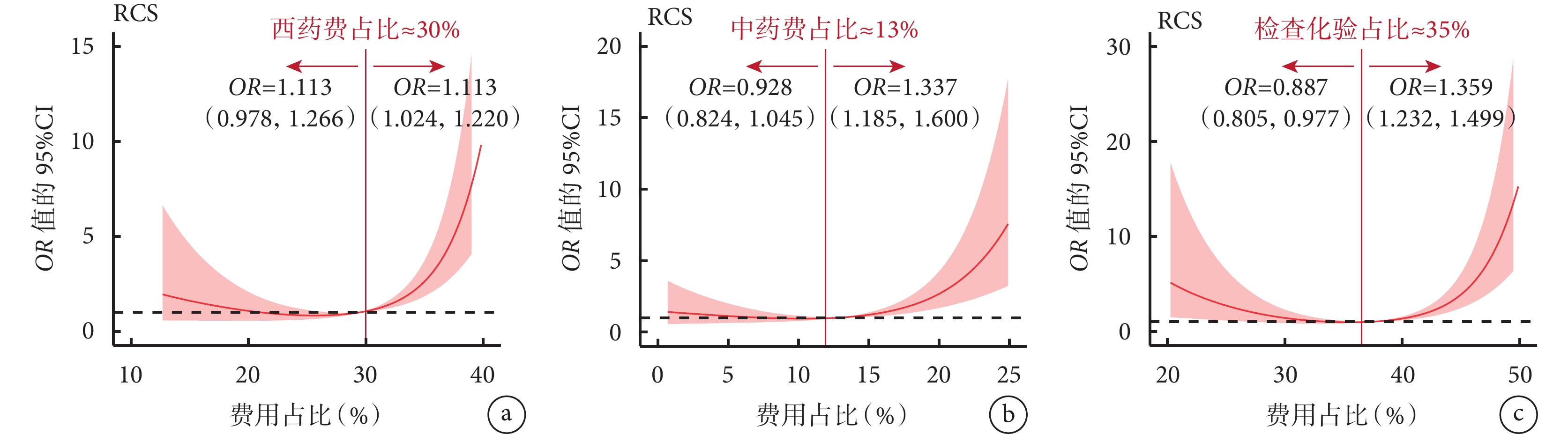

2.4.2 RCS 模型和閾值效應分析結果

西藥費、中藥費、檢驗化驗費用占比與發生不合理住院費用結構的閾值效應分析見圖1。可見,西藥費用占比、中藥費用占比、檢查化驗占比與慢性心衰患者發生不合理住院費用結構之間呈曲線關系(P<0.05)。當藥品占比<30%、中藥費占比<13%,發生不合理住院費用結構的風險隨占比增長減少的變化不明顯(P>0.05);而檢查化驗費占比<35%,發生不合理住院費用結構風險隨占比增加而減少[OR=0.887,95%CI(0.805,0.977),P<0.01]。然而,西藥費占比>30%、中藥費占比>13%、檢查化驗費占比>35%,發生不合理住院費用結構的風險都隨占比增加而增加。

圖1

西藥費、中藥費、檢驗化驗費用占比與發生不合理住院費用結構的閾值效應分析

圖1

西藥費、中藥費、檢驗化驗費用占比與發生不合理住院費用結構的閾值效應分析

a. 西藥費; 中藥費;c. 檢查化驗費。RCS:限制性立方樣條模型

3 討論

本研究通過采用 2 種評價參數篩選出發生不合理費用結構的慢性心衰患者,并運用單、多因素 logistic 回歸模型和 RCS 模型分析費用結構與慢性心衰不合理住院費用結構之間的相關性與閾值效應關系,RCS 模型將樣條函數與線性回歸、logistic 回歸等模型聯合,用連續性曲線呈現自變量的微小改變對因變量的影響[9-10]。

藥品“零差率”政策實行后,醫療行為和藥品費用之間的作用關系減弱,在一定程度上緩解了以往醫院、部分醫師追逐藥品獲利造成的“以藥養醫”的消極影響[5, 11],但尚未能體現在改善慢性心衰患者住院費用的結構上,藥品費用仍然是慢性心衰患者住院費用中的關鍵構成因素,閾值效應結果進一步顯示西藥費用>30%,中藥費用占比>13%時,隨著占比的增加,發生不合理住院費用結構風險逐漸提高,提示未來盡量控制西藥費占比、中藥費用占比在 30%和 13%以下。但單一藥占比考核已經不能合理反映臨床效果,需要以更加多元合理的標準對藥品費用及藥費占比進行考核評價[12-13],應在保證慢性心衰患者治療效果的前提下,控制藥品占比在合理范圍內波動。

同時檢查化驗費用占比也是慢性心衰發生不合理住院費用結構的風險因素并呈曲線關系。檢查化驗占比的主要曲線拐點為 35%,提示檢查化驗占比<35%時,隨著檢查化驗占比的增加,發生不合理住院費用結構風險逐漸降低。這與新的心衰治療技術不斷涌入臨床,更加符合臨床診療需要有有一定關聯,并且隨著醫患關系的緊張趨勢,醫生為了做出更利于患者治療的精準判斷與自身利益的考量,也不得不擴大心衰的診斷檢查范圍[14],從而更好地把握病因,精準下藥,這些可能是使得檢查化驗費用占比增加但不會導致發生不合理住院費用結構的原因[15-16],但當占比超過 35%時發生不合理結構的風險增加明顯,也要避免不必要的檢查化驗支出。

在臨床實際中,存在較多因素可增加發生不合理住院費用結構風險的可能性,如是否實施臨床路徑、NAHA 分級、住院天數等,此外相關研究表明可避免的住院服務、過長的住院天數、過量的處方和檢查等衛生系統效率不足問題浪費了 20%~40%的醫療衛生費用[17-18],可見合理縮短住院天數和實施慢性心衰標準化臨床路徑對減少患者住院費用非常重要。所以要將患者安全與醫療高質量放在治療首位,選擇先進適宜的技術,嚴防并發癥與合并癥,規范臨床路徑縮短平均住院日[15],提高床位利用率和周轉率,高效利用醫院的衛生資源,從而減輕患者住院經濟負擔,合理調整住院費用結構,節省醫療開支[19]。

本研究存在一定局限性。① 研究對象為中醫醫院慢性心衰患者,患者的中藥費、中醫治療費可能會高于其他綜合醫院慢性心衰患者。② 慢性心衰患者 NYHA 分級對住院費用結構合理性判定存在直接影響,且2種費用評價參數一致性較差,因此后續考慮進一步采用分層分析,以進一步提高分析的準確性[20]。

綜上所述,藥品費用、檢查化驗費用仍然是慢性心衰患者住院費用的主要構成因素,中藥費占比、西藥費占比、檢查化驗費用占比與發生不合理住院費用結構存在相關性,應合理控制患者物耗性費用支出[21],以提高患者治療的有效性和經濟性[22]。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。

慢性心力衰竭(心衰)是多種心血管疾病的嚴重或終末階段,已經成為影響居民健康的重要公共衛生問題[1]。慢性心衰患病率逐年增長,再入院率較高,導致心衰患者人均治療費用處在較高水平[2-3]。在我國,心衰患者每年的治療費用約為 3 萬元,66%用于住院治療[4],其中西藥費、檢查化驗費用等物耗性費用是慢性心衰住院患者的主要就醫經濟負擔,而對于醫療機構來說藥品及耗材屬于無效收入,是重點控費對象[5]。然而目前多數研究分析探討患者發生高住院費用的影響因素,少有研究關注費用結構的合理性。因此,本研究以慢性心衰患者為研究對象,分析患者住院費用結構是否合理,并采用多因素 logistic 回歸模型和限制性立方樣條分析費用占比及其與住院費用結構合理性之間的相關性和閾值-反應關系,為合理住院費用結構提供思路和依據。

1 對象與方法

1.1 研究對象

基于上海市浦東新區光明中醫醫院住院部病案信息系統,慢性心衰在中醫病癥代碼分類中屬“心水病”,按照中醫病證代碼心水病 A04.01.08 在病案首頁中檢索,提取 2020 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日的慢性心衰住院患者的病歷資料,包括患者 ID、性別、年齡、住院時長、住院總費用及各項費用具體構成等信息。納入標準:① 病案首頁明確診斷為心水病;② 紐約心臟病協會(New York Heart Association, NYHA)分級Ⅱ~Ⅳ級;③ 住院≥3 d。排除標準:① 惡性腫瘤、器官衰竭嚴重疾病者;② 孕婦及藥物過敏者;③ 住院過程中死亡的患者。

1.2 研究方法

1.2.1 相關定義與公式

住院費用指患者在住院期間確診及治療過程中所產生的費用,包括藥品費用(包括西藥費、中藥費)、檢查化驗費用(包括檢查費、化驗費)、綜合醫療服務費用(包括診查費、治療費、會診費、手術費等)和衛生材料費用。考慮到住院費用受到多種因素的影響,本研究采用次均住院費用和日均住院費用更細致地反映患者醫療費用的具體情況。次均住院費用=住院費用/總人次,日均住院費用=住院費用/住院天數。

此外,為消除價格波動對研究的影響,實現時間跨度的可比性,住院費用根據 2020 年—2023 年《中國統計年鑒》[6]中的醫療保健消費者價格指數(medical consumer price index, MCPI)進行調整,選取更具時效性的 2023 年作為基準年份,其中 2022 年 MCPI 指數為 100.6%、2021 年 MCPI 指數為 100.4%、2020 年 MCPI 指數為 101.8%,據此分別對患者的各項住院費用換算后分析[7],文中所有費用為調整后可比費用。

1.2.2 評價方法

由于我院為中醫醫院,并且中西藥聯合用藥、中醫非藥物治療在臨床的廣泛應用,所以將藥品費用細分為中藥費和西藥費,綜合醫療服務費用細分為一般醫療服務費、一般治療費、中醫治療費,由此對慢性心衰患者住院費用結構合理性建立2種評價參數[5]:① 醫療總費用結構評價參數;② 為避免住院時長對費用及費用結構的影響,確立日均費用結構評價參數。

這 2 種方法都分別取位于各項費用的第 10 百分數和第 90 百分數,即為該類費用的 P10、P90,患者各項醫療費用在(P10,P90),即認為該費屬于正常范圍,偏移值為 0;該類費用>P90,則認為該類費用超出正常范圍,為正偏離;該類費用<P10,為負偏離。最后對每例患者的各項醫療總費用與各類日均費用的正、負偏離的絕對值求和,形成 2 種評價參數下的費用偏離值,并計算2種參數下的偏離度,醫療總費用結構評價參數下的偏離度=醫療總費用偏離值/次均住院總費用×100%,日均費用結構評價參數下的偏離度=日均各項醫療總費用偏離值/日均住院總費用×100%。偏離度≥20%,則說明當前患者費用結構不合理,將2種方法評價出的費用結構不合理患者全部劃分到費用結構不合理組,剩余患者劃分為費用結構合理組。

1.3 數據篩選

檢查患者各項費用數據是否存在異常和不完整的記錄(如:住院總費用為 0),并進行更正或刪除。

1.4 質量控制

確保醫師的診斷標準是統一的,均根據慢性心力衰竭中醫診療指南(2022 年)[8]、NYHA 分級的診斷標準。調查數據采用雙錄入法,確保錄入數據的準確性。

1.5 統計學方法

采用 SPSS 25.0 軟件和 R 3.6.0 進行數據分析。符合正態分布的計量資料采用均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本 t 檢驗;反之采用中位數(下四分位數,上四分位數)表示,但在費用結構合理性評價中采用(P10,P90)表示,組間比較用 Mann-Whitney U 檢驗。計數資料采用例數和百分比表示,組間比較采用χ2檢驗,等級資料采用 Mann-Whitney U 檢驗。醫療總費用結構評價與日均費用結構評價結果采用 Kappa 一致性檢驗。采用多因素 logistic 回歸模型分析發生不合理費用結構的影響因素,以是否發生費用結構不合理為因變量;自變量選擇為患者基本信息、總費用和日均費用評價指標最高的指標,且由于我院為中醫醫院,因此納入中藥費用為自變量;采用輸入法,計算比值比(odds ratio, OR)及其 95%置信區間(confidence interval, CI)。自變量間的多重共線性采用方差膨脹因子(variance inflation factor, VIF)衡量,如果 VIF>10,則存在多重共線性問題。最后采用限制性立方樣條模型(restricted cubic spline, RCS)判斷各項費用占比與住院費用結構合理性的數量-反應關系,進行閾值效應分析。雙側檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 調整后的住院費用

2020 年次均住院費用調整前為 14 891.96 元,調整后為 15 161.58 元;2021 年次均住院費用調整前為 18 656.01 元,調整后為 18 918.09 元;2022 年次均住院費用調整前為 18 963.91 元,調整后為 19 115.62 元;2023 年次均住院費用調整前為 18 484.19 元,調整后為 18 484.19 元。經醫療保健消費者價格指數調整后,2020 年—2023 年次均住院費用由 15 161.58 元增長至 18 484.19 元,增長 3 322.61 元,增長率為 21.91%。次均住院費用在 2020 年—2022 年上升,2023 年有所下降。根據 MCPI 指數調整后慢性心衰各項次均費用及其占比情況見表1。可見,在各項費用占比中,2020 年—2023 年排名前 3 位的是藥品費用、檢查化驗費用和綜合醫療服務費用。

2.2 慢性心衰患者住院費用結構合理性評價

慢性心衰患者 2 種評價指標參數結果比較見表2。可見,在總費用評價指標中,西藥費用在心衰患者住院費用中最高[(2 119.87,10 459.20)元],而在日均費用評價指標中,檢查化驗費用最高[(443.89,1 160.62)元]。經 2 類合理性評價指數判斷,醫療總費用結構評價中顯示費用結構不合理有 71 例,結構合理有 691 例;日均費用結構評價中顯示費用結構不合理有 64 例,結構合理有 698 例。2 種評價結果中費用結構不合理評價一致的有 23 例,費用結構合理評價一致有 650 例,一致性較差(Kappa 值=0.277)。

2.3 慢性心衰患者基本情況

共納入慢性心衰患者 762 例,其中男性 329 例(43.18%),女性 433 例(56.82%)。年齡 47~98 歲,中位年齡為 80(73,85)歲;住院天數為 4~27 d,中位住院天數為 9(7,11)d;經費用結構合理性評價分組后,費用結構合理 650 例,費用結果不合理 112 例。

兩組患者基本信息比較見表3。可見,兩組在男女比例、付款方式間分布均衡;而在入院方式、離院途徑、NYHA 分級、是否實施臨床路徑、不同年齡間差異均有統計學意義(P<0.05)。

2.4 費用結構變動與費用結構合理性關系研究

2.4.1 logistic 回歸分析結果

變量賦值表見表4。多因素 logistic 回歸分析結果(表5)顯示,入院方式、實施臨床路徑、年齡、檢查化驗費占比、西藥費占比、中藥費占比與發生不合理住院費用結構之間存在相關性(P<0.05)。此外,各自變量的 VIF 值均小于 10,不存在多重共線性問題。

2.4.2 RCS 模型和閾值效應分析結果

西藥費、中藥費、檢驗化驗費用占比與發生不合理住院費用結構的閾值效應分析見圖1。可見,西藥費用占比、中藥費用占比、檢查化驗占比與慢性心衰患者發生不合理住院費用結構之間呈曲線關系(P<0.05)。當藥品占比<30%、中藥費占比<13%,發生不合理住院費用結構的風險隨占比增長減少的變化不明顯(P>0.05);而檢查化驗費占比<35%,發生不合理住院費用結構風險隨占比增加而減少[OR=0.887,95%CI(0.805,0.977),P<0.01]。然而,西藥費占比>30%、中藥費占比>13%、檢查化驗費占比>35%,發生不合理住院費用結構的風險都隨占比增加而增加。

圖1

西藥費、中藥費、檢驗化驗費用占比與發生不合理住院費用結構的閾值效應分析

圖1

西藥費、中藥費、檢驗化驗費用占比與發生不合理住院費用結構的閾值效應分析

a. 西藥費; 中藥費;c. 檢查化驗費。RCS:限制性立方樣條模型

3 討論

本研究通過采用 2 種評價參數篩選出發生不合理費用結構的慢性心衰患者,并運用單、多因素 logistic 回歸模型和 RCS 模型分析費用結構與慢性心衰不合理住院費用結構之間的相關性與閾值效應關系,RCS 模型將樣條函數與線性回歸、logistic 回歸等模型聯合,用連續性曲線呈現自變量的微小改變對因變量的影響[9-10]。

藥品“零差率”政策實行后,醫療行為和藥品費用之間的作用關系減弱,在一定程度上緩解了以往醫院、部分醫師追逐藥品獲利造成的“以藥養醫”的消極影響[5, 11],但尚未能體現在改善慢性心衰患者住院費用的結構上,藥品費用仍然是慢性心衰患者住院費用中的關鍵構成因素,閾值效應結果進一步顯示西藥費用>30%,中藥費用占比>13%時,隨著占比的增加,發生不合理住院費用結構風險逐漸提高,提示未來盡量控制西藥費占比、中藥費用占比在 30%和 13%以下。但單一藥占比考核已經不能合理反映臨床效果,需要以更加多元合理的標準對藥品費用及藥費占比進行考核評價[12-13],應在保證慢性心衰患者治療效果的前提下,控制藥品占比在合理范圍內波動。

同時檢查化驗費用占比也是慢性心衰發生不合理住院費用結構的風險因素并呈曲線關系。檢查化驗占比的主要曲線拐點為 35%,提示檢查化驗占比<35%時,隨著檢查化驗占比的增加,發生不合理住院費用結構風險逐漸降低。這與新的心衰治療技術不斷涌入臨床,更加符合臨床診療需要有有一定關聯,并且隨著醫患關系的緊張趨勢,醫生為了做出更利于患者治療的精準判斷與自身利益的考量,也不得不擴大心衰的診斷檢查范圍[14],從而更好地把握病因,精準下藥,這些可能是使得檢查化驗費用占比增加但不會導致發生不合理住院費用結構的原因[15-16],但當占比超過 35%時發生不合理結構的風險增加明顯,也要避免不必要的檢查化驗支出。

在臨床實際中,存在較多因素可增加發生不合理住院費用結構風險的可能性,如是否實施臨床路徑、NAHA 分級、住院天數等,此外相關研究表明可避免的住院服務、過長的住院天數、過量的處方和檢查等衛生系統效率不足問題浪費了 20%~40%的醫療衛生費用[17-18],可見合理縮短住院天數和實施慢性心衰標準化臨床路徑對減少患者住院費用非常重要。所以要將患者安全與醫療高質量放在治療首位,選擇先進適宜的技術,嚴防并發癥與合并癥,規范臨床路徑縮短平均住院日[15],提高床位利用率和周轉率,高效利用醫院的衛生資源,從而減輕患者住院經濟負擔,合理調整住院費用結構,節省醫療開支[19]。

本研究存在一定局限性。① 研究對象為中醫醫院慢性心衰患者,患者的中藥費、中醫治療費可能會高于其他綜合醫院慢性心衰患者。② 慢性心衰患者 NYHA 分級對住院費用結構合理性判定存在直接影響,且2種費用評價參數一致性較差,因此后續考慮進一步采用分層分析,以進一步提高分析的準確性[20]。

綜上所述,藥品費用、檢查化驗費用仍然是慢性心衰患者住院費用的主要構成因素,中藥費占比、西藥費占比、檢查化驗費用占比與發生不合理住院費用結構存在相關性,應合理控制患者物耗性費用支出[21],以提高患者治療的有效性和經濟性[22]。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。