引用本文: 朱赟, 魏佳明, 曾逸笛, 林瑞芳, 劉泳君, 郭志華. 免疫細胞介導的 DNA 拷貝數與阿爾茨海默病的因果關系:孟德爾隨機化研究. 華西醫學, 2024, 39(8): 1204-1211. doi: 10.7507/1002-0179.202406232 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

阿爾茨海默病(Alzheimer disease, AD)是以進行性認知功能衰退為顯著特征的神經退行性疾病[1]。其病理特征包括β-淀粉樣蛋白斑塊積累、tau 蛋白神經纖維纏結、腦淀粉樣血管病、炎癥和神經退行性變,進而導致神經元損傷和腦組織萎縮[2]。DNA 拷貝數變化是基因組中大片段 DNA 的增加或減少的現象,DNA 拷貝數異常導致的線粒體障礙在 AD 發病中起著關鍵作用[3],此外,DNA 拷貝數的變化被認為與免疫細胞的異常激活有關,這可能是神經元損傷的重要原因之一[4]。盡管尸檢研究揭示了 DNA 拷貝數與 AD 神經病理及認知功能之間的關聯,但由于觀察性橫斷面研究的局限性,其與 AD 間的因果關系仍不明確[5]。研究發現,血液中的 DNA 拷貝數可能受免疫細胞的影響,而在外周系統中促炎細胞因子和趨化因子的升高可能會加劇 AD 的進程[6]。免疫細胞的激活,可能引發細胞因子風暴,對神經元造成損傷,加速認知功能的衰退[7];進一步研究表明,特定基因如 TREM2 的拷貝數變化與 AD 病理直接相關[8],這提示免疫細胞可能是 DNA 拷貝數影響 AD 發病的中介因素[9]。

孟德爾隨機化(Mendelian randomization, MR)是利用遺傳變異作為工具變量(instrumental variables, IV)探究變量與疾病之間因果關系的方法[10]。其受混雜因素和反向因果關系的影響較小[11]。本研究旨在運用 MR 方法探討 DNA 拷貝數與 AD 之間的因果關系,分析免疫細胞表型與 AD 的相關性,并揭示 DNA 拷貝數如何通過特定免疫細胞途徑影響 AD 的發病和進展,以望為基于免疫調節的 AD 治療策略提供理論依據。

1 資料與方法

1.1 研究設計

本研究通過兩樣本 MR 分析,評估 DNA 拷貝數作為暴露與 AD 作為結局之間的因果關系及免疫細胞的中介作用,具體步驟如下:① 分析當 DNA 拷貝數作為暴露因素,AD 作為結局變量的單向因果關系,并得出總效應(beta_all);同時需確保當 AD 作為暴露因素,DNA 拷貝數作為結局變量時的反向 MR 無因果關系。② 將 731 種免疫細胞作為暴露因素,AD 作為結局變量,分析二者之間的因果關系,并根據確定的中介免疫細胞得出 beta2。③ 將 DNA 拷貝數作為暴露因素,AD 相關聯的 45 種免疫細胞作為結局變量,分析二者之間的因果關系,并根據確定的中介免疫細胞得出 beta1。④ 根據 beta1、beta2、beta_all,計算得出中介免疫細胞在 DNA 拷貝數對 AD 影響的中介效應和直接效應。

在此過程中,使用單核苷酸多態性(single-nucleotide polymorphism, SNP)作為工具變量來評估因果關系。MR 研究設計需要滿足 3 個基本假設[12]:① 工具變量與暴露因素之間存在較強關聯;② 工具變量與任何混雜因素獨立;③ 工具變量僅通過暴露因素影響結果。

1.2 數據來源

本研究使用的 DNA 拷貝數匯總數據可在全基因組關聯分析(genome wide association study, GWAS)目錄數據庫中公開獲取(注冊號 GCST90026372),這些數據由 Chong 等[13]開發的 AutoMitoC 流水線估算得出,包含了 395 718 例歐洲血統的參與者,是迄今為止發表的最全面的 DNA 拷貝數的遺傳評估[14-15]。此外,731 種免疫細胞的遺傳數據來自 2020 年的一項研究[16],其數據收錄于 GWAS 目錄數據庫(注冊號 GCST90001391-GCST90002121)。AD 數據則來源于芬蘭 FinnGen 項目的歐洲 GWAS[17]R10 版本,包含 437 例患者和 183 753 例對照個體的信息。本研究采用的數據均來自公開數據庫,不涉及倫理審批問題。GWAS 數據庫研究數據信息見表1。

1.3 工具變量選擇

在選取工具變量時,本研究遵循了上述 3 個基本假設,然而最近一項研究表明,與免疫細胞表型相關的 SNP 數量有限[18],若使用傳統的顯著性閾值 P<5×10?8,可能會限制研究的可行性。因此,本研究在處理 DNA 拷貝數及 731 個免疫細胞表型的 SNP 時,統一采用了更為寬松的閾值 P<1×10?5,以增加可用于分析的 SNP 數量[19-20]。

與此同時,為了進一步提高分析的準確性和可靠性,本研究采取了以下步驟:首先使用 R2=0.001 及范圍=10 000 kb 的標準來識別并剔除連鎖不平衡的 SNP,以避免因遺傳連鎖導致的統計偏差[21]。其次,排除了中等頻率的回文 SNP,這類 SNP 可能出現測序或基因分型錯誤[22]。最后,為了評估所選工具變量的強度,本研究計算了每個 SNP 的 F 統計量。F 統計量是通過將 SNP 與暴露關聯的效應大小(β)的平方除以該關聯的方差計算,其反映了工具變量與暴露之間的關聯強度。F 統計量>10 通常被認為是強工具變量的一個指標,表明不存在弱工具變量問題,從而增加了 MR 分析結果的可靠性[23]。

1.4 統計學方法

數據分析使用 R 軟件(版本 4.3.1)中的 MRPRESSO(版本 1.0)和 TwoSampleMR(版本 0.5.6)包進行。本研究采用了 5 種方法來評估因果關系,包括逆方差加權法(inverse variance weighted, IVW)、MR-Egger、加權中位數法、簡單模式和加權模式方法。其中,IVW 法在因果推理中被認為足夠穩健,故選為估計因果效應的主要方法[24],P<0.05 表明存在因果關系[25],其他 4 種方法作為補充分析[26]。為了評價 SNP 的異質性,使用了 Cochran’s Q 檢驗,并通過 MR-PRESSO 和 MR-Egger 截距檢測來校正水平多效性[27]。加權中位數法用于檢查內部工具偏倚,如果分析中超過 50%的權重來自有效的 SNP,則該方法能夠提供一致的估計。此外,本研究采用了“留一法”進行敏感性分析,通過依次排除每個 SNP 來評估估計值是否由任何單個 SNP 驅動。以比值比(odds ratio, OR)及其 95% 置信區間(confidence interval, CI)評估暴露與結局的效應關系。

通過兩步法中介分析,計算 DNA 拷貝數對 AD 的總效應(beta_all)、DNA 拷貝數對確定的中介免疫細胞的影響(beta1)、確定的中介免疫細胞對 AD 的影響(beta2)、中介效應(beta12)[28]、直接效應(beta_dir)及中介效應比。其中,總效應即 DNA 拷貝數對 AD 的整體影響,該整體影響可以分解為 DNA 拷貝數對 AD 的直接影響和免疫細胞介導的間接影響;中介效應(beta12=beta1×beta2)即 DNA 拷貝數通過確定的免疫細胞介導對 AD 的間接影響;直接效應(beta_dir=beta_all?beta12)即 DNA 拷貝數對 AD 的直接影響;通過中介效應比(beta12_p=beta12/beta_all),即中介效應在總效應中的比例可發現 DNA 拷貝數通過該免疫細胞介導對 AD 的影響百分比。若中介效應與總效應的效應量正、負方向不一致,不可計算中介效應比[29]。單側檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 MR 分析結果

2.1.1 基因預測的 DNA 拷貝數與 AD 的關系

通過剔除連鎖不平衡和弱工具變量后,共選擇出 134 個與 DNA 拷貝數有關的 SNP,F 值為 19~473。IVW 法檢驗顯示OR=0.241,β=?1.422,95%CI(0.112,0.521),P=0.000 3,提示 DNA 拷貝數與 AD 之間存在負向因果關系,雖簡單模式和加權模式方法的 P>0.05,但 MR-Egger、加權中位數法的 P<0.05,考慮 IVW 方法為主要方法,結果可信度較高。Cochran’s Q 檢驗P=0.75,表明 DNA 拷貝數與 AD 的因果關系不存在異質性;MR-PRESSO 檢驗P=0.76、MR-Egger 截距檢驗 P=0.36,表明 DNA 拷貝數與 AD 的因果關系不存在水平多效性。DNA 拷貝數與 AD 的 MR 分析見表2。DNA 拷貝數與 AD 的 MR 分析森林圖與散點圖見圖1、2。

圖1

DNA 拷貝數與 AD 的 MR 分析森林圖

圖1

DNA 拷貝數與 AD 的 MR 分析森林圖

黑點表示使用單個 SNP 估計 DNA 拷貝數與 AD 風險的影響,黑線表示估計值的 95%CI;紅點表示使用 MR-Egger 和 IVW 法估計 DNA 拷貝數與 AD 風險的總體影響,紅線表示總體估計值的 95%CI。Inverse variance weighted:逆方差加權法;exposure:DNA 拷貝數;outcome:阿爾茨海默病;橫坐標為各個 SNP 估計 DNA 拷貝數對 AD 的效應值;縱坐標為所有納入的 SNP

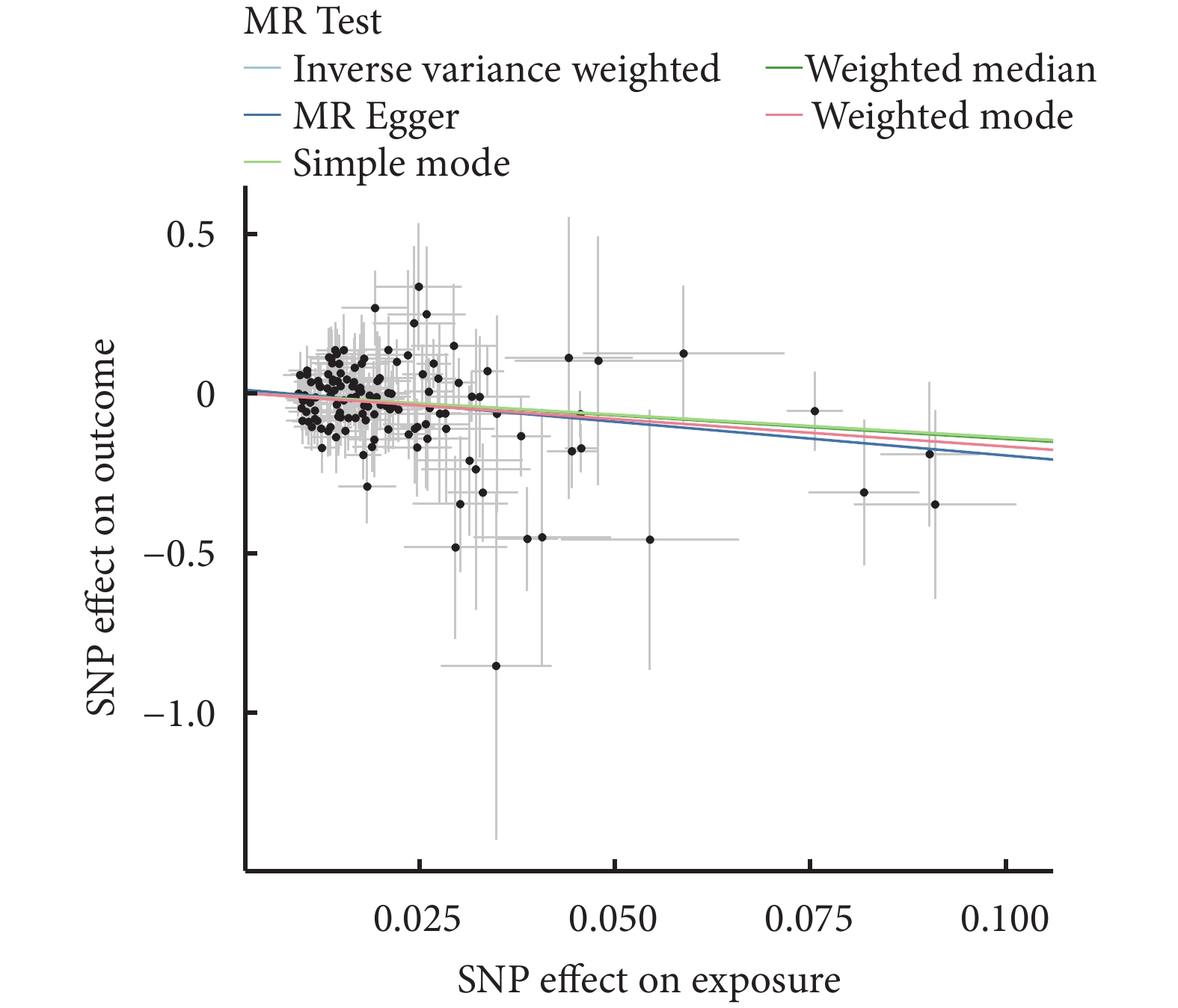

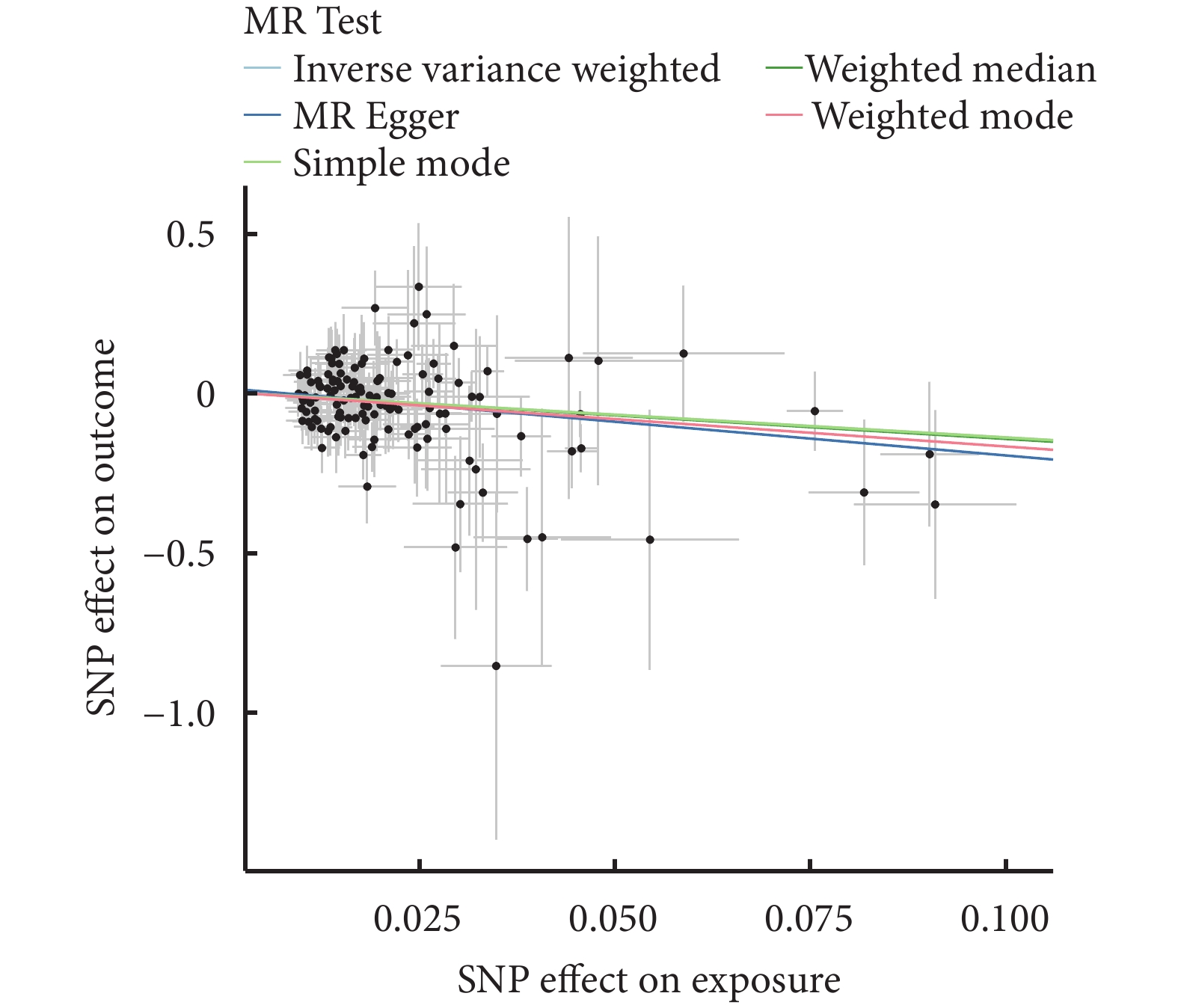

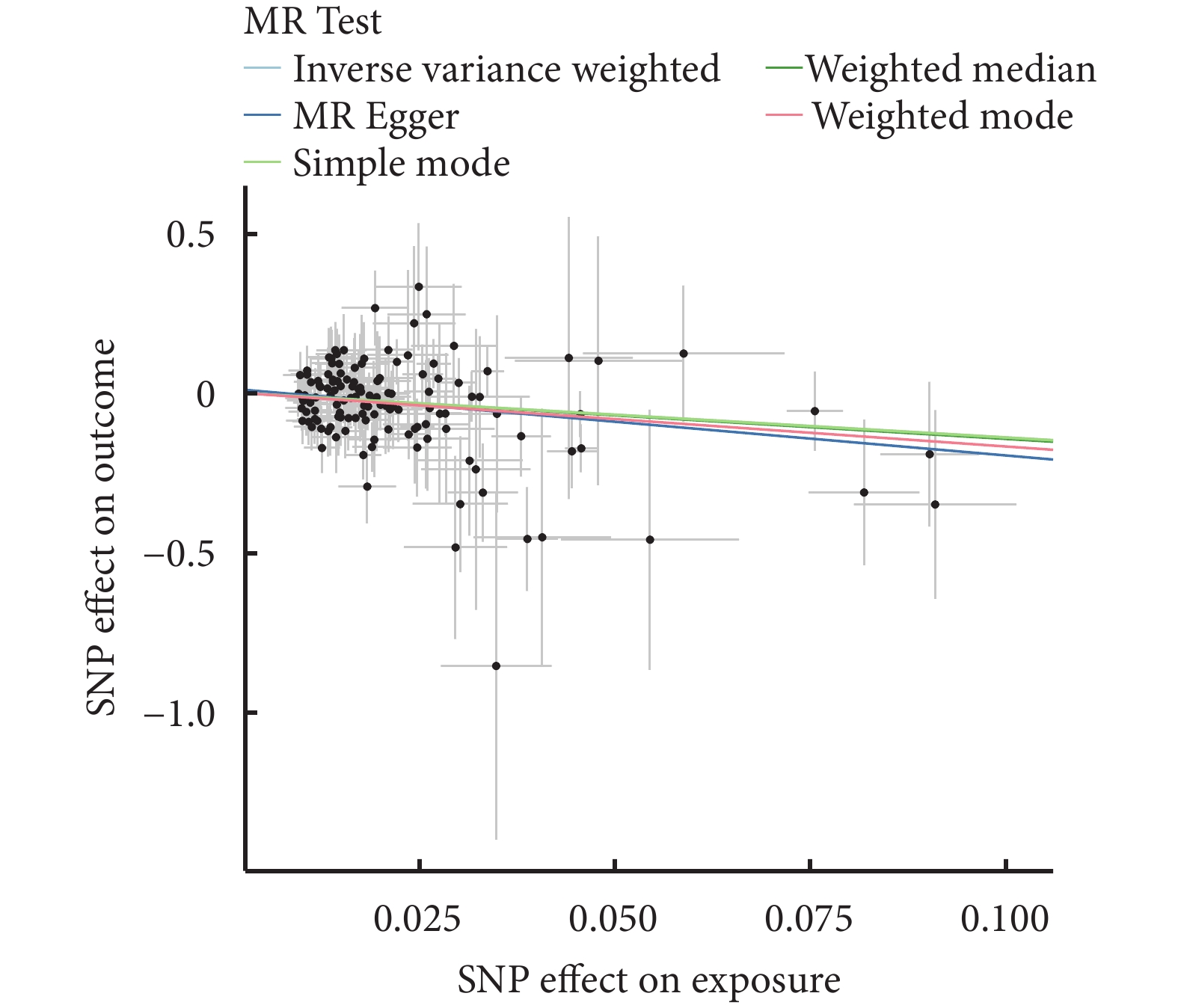

圖2

DNA 拷貝數與 AD 的 MR 分析散點圖

圖2

DNA 拷貝數與 AD 的 MR 分析散點圖

橫坐標為單個 SNP 對 DNA 拷貝數的效應,縱坐標為單個 SNP 對 AD 的效應,彩色線為 DNA 拷貝數對 AD 的因果效應估計值擬合線,可見隨著 DNA 拷貝數增加,AD 發病風險降低。SNP:單核苷酸多樣性;MR Test:孟德爾隨機化方法;Inverse variance weighted:逆方差加權法;Weighted median:加權中位數法;Weighted mode:加權模式方法;Simple mode:簡單模式;exposure:DNA 拷貝數;outcome:阿爾茨海默病;AD:阿爾茨海默病;MR:孟德爾隨機化

此外,將 AD 作為暴露因素,DNA 拷貝數作為結局變量,進行反向 MR 分析結果顯示 5 種分析方法(逆方差加權法 P=0.62、加權中位數法 P=0.99、MR-Egger 法 P=0.72、簡單模式 P=0.55、加權模式 P=0.52)的 P 值均>0.05;反向 MR 分析的敏感性分析結果顯示,未發現存在異質性或水平多效性,表明 DNA 拷貝數與 AD 間的負向因果關系呈單向。

2.1.2 免疫細胞與 AD 的遺傳因果關系

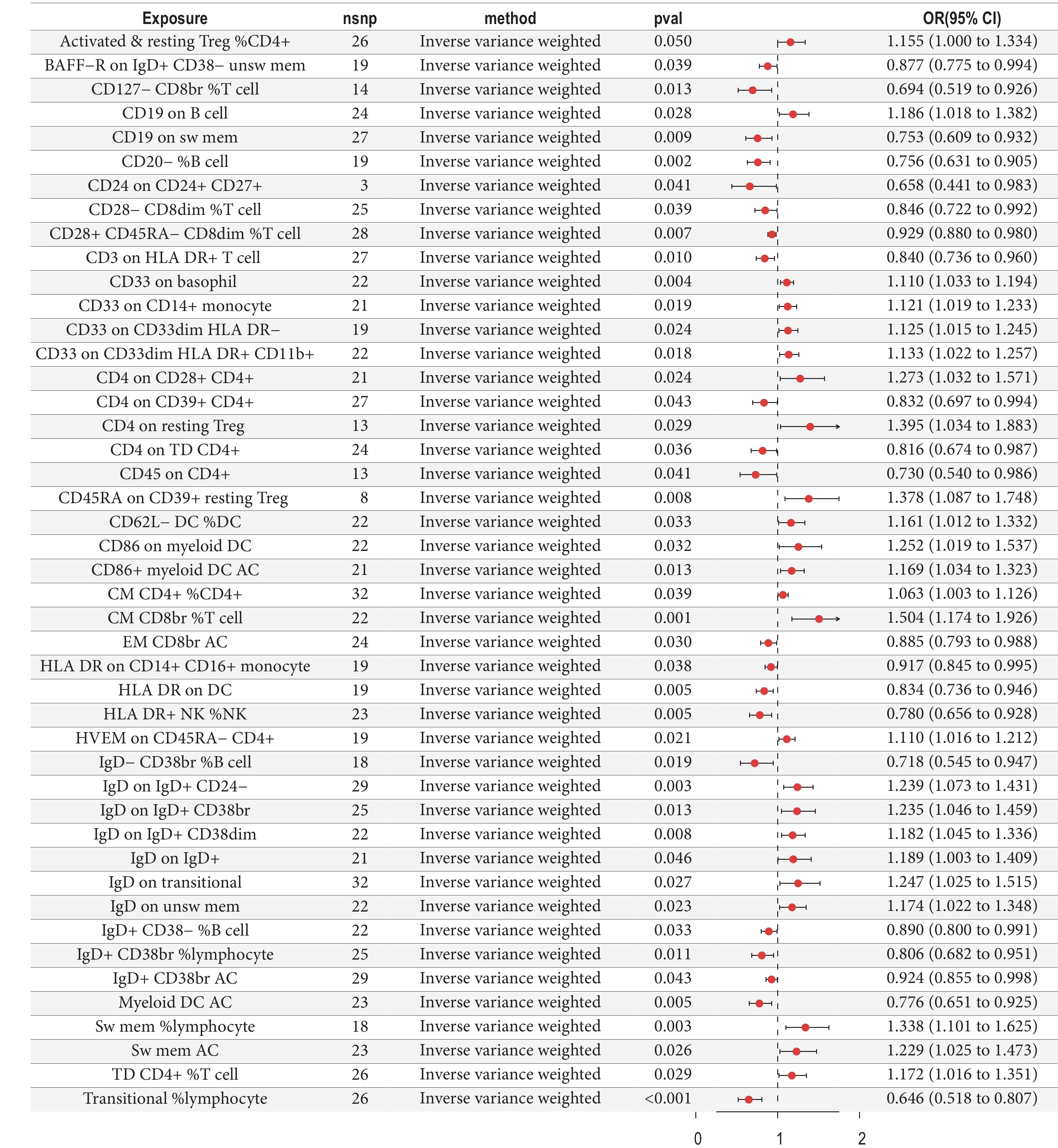

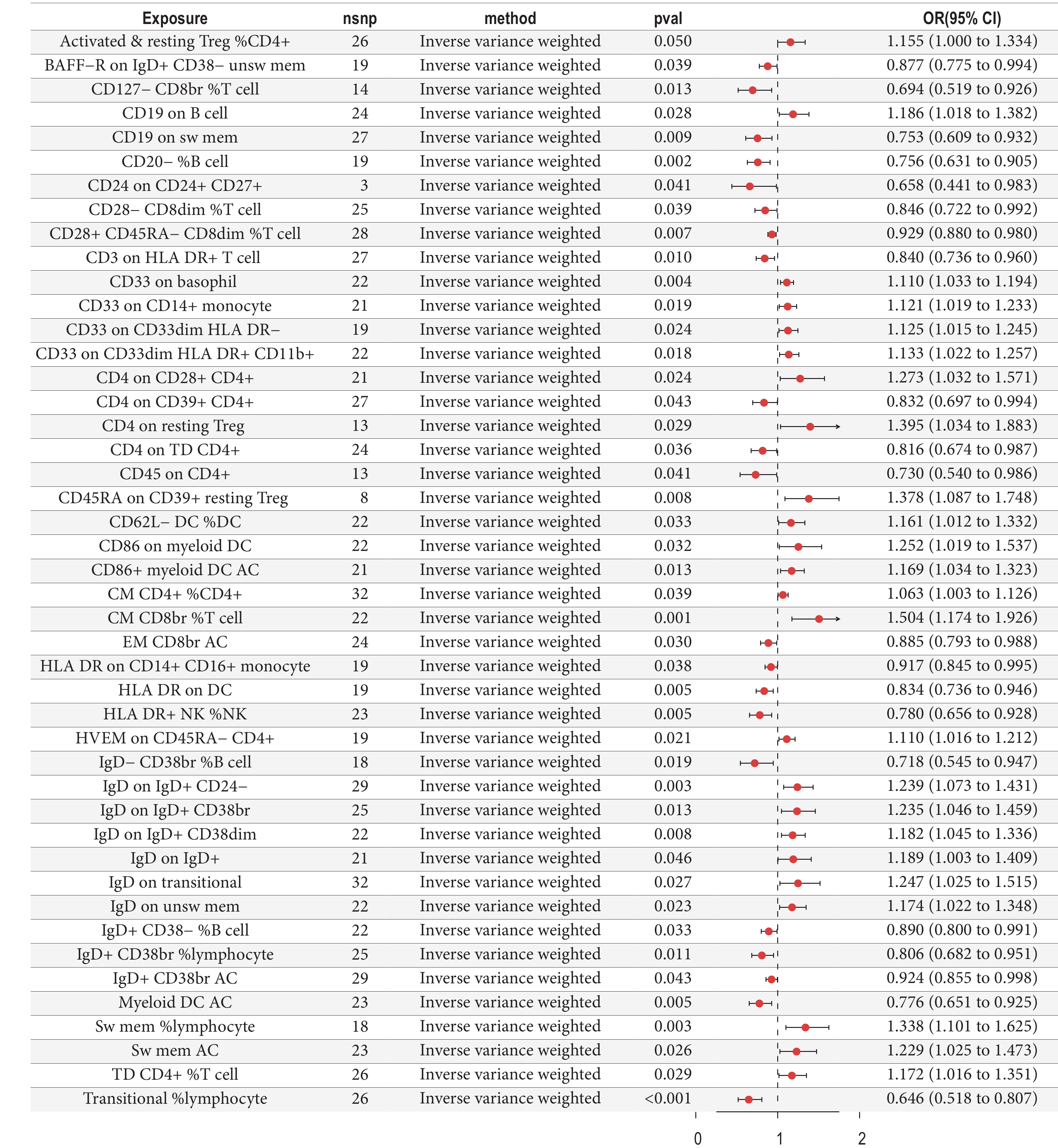

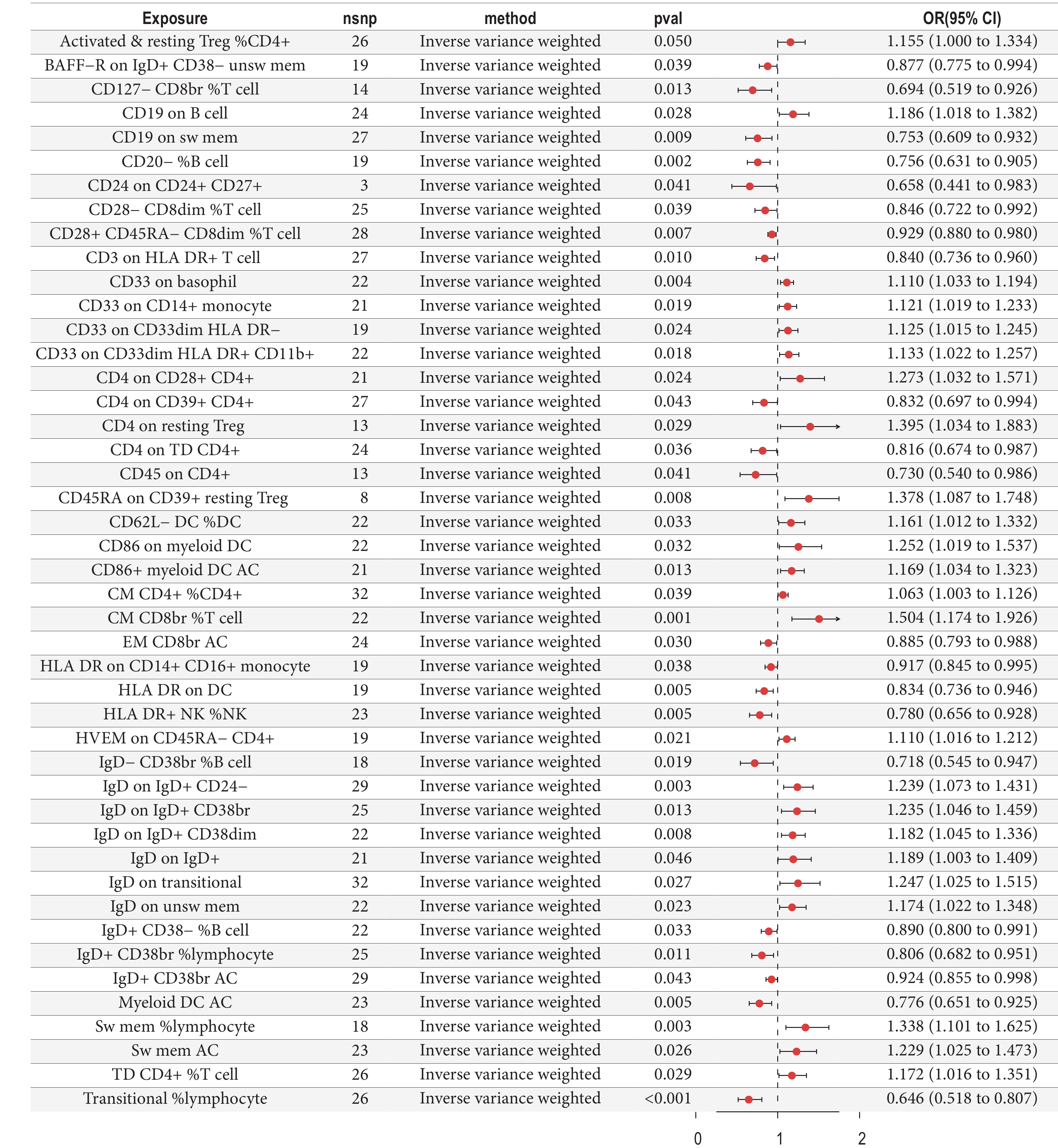

通過剔除連鎖不平衡和弱工具變量,與 731 個免疫細胞表型有關的 SNP 數量為 1~93 個,F 值均>10。將 731 個免疫細胞表型作為暴露因素,AD 作為結局變量,依次進行 731 次兩樣本 MR 分析,IVW 法檢驗 45 個免疫細胞表型與 AD 均有因果關系(P<0.05),見圖3。

圖3

免疫細胞表型與 AD 的 MR 分析森林圖

圖3

免疫細胞表型與 AD 的 MR 分析森林圖

黑線表示效應值的 95%CI ;紅點表示效應值;exposure:免疫細胞表型;nsnp:SNP 數量;method:方法;pval:

2.1.3 DNA 拷貝數與 45 個已知與 AD 具有因果關系的免疫細胞表型的關系

將 DNA 拷貝數作為暴露因素,選取與 DNA 拷貝數相關的 SNP 作為工具變量,與已知的 45 個免疫細胞表型作為結局依次進行兩樣本 MR 分析,IVW 法檢驗顯示 DNA 拷貝數與 HVEM on CD45RA-CD4+有因果關系[OR=0.534,β=?0.627,95%CI(0.339,0.842),P<0.05];敏感性分析結果顯示,Cochran’s Q 檢驗 P=0.99、MR-PRESSO 檢驗 P=0.99、MR-Egger 截距檢驗 P=0.24,表明不存在異質性或水平多效性,DNA 拷貝數與該免疫細胞表型具有負向因果關系,結果穩定。DNA 拷貝數與其余 44 個免疫細胞表型 IVW 法結果顯示 P 值均>0.05,差異均無統計學意義。

2.2 免疫細胞表型介導的中介效應比

兩步法中介分析結果顯示,DNA 拷貝數對該免疫細胞表型影響的效應量為?0.627,HVEM on CD45RA-CD4+對 AD 影響的效應量為 0.104,HVEM on CD45RA-CD4+在 DNA 拷貝數對 AD 影響中的中介效應量為?0.065,DNA 拷貝數對 AD 影響的總效應量為?1.422,該免疫細胞表型介導的中介效應比為 4.6%。

3 討論

本研究首次運用中介 MR 分析方法,探討了 DNA 拷貝數、免疫細胞與 AD 間的因果關系;結果表明,DNA 拷貝數與 AD 間存在負向因果關系,而反向 MR 分析未發現 AD 對 DNA 拷貝數的影響。進一步的中介 MR 顯示,DNA 拷貝數可能通過 HVEM on CD45RA-CD4+影響 AD 的發病,中介效應比為 4.6%。可見,DNA 拷貝數的增加可能通過降低 HVEM on CD45RA-CD4+水平,進而減少 AD 發病風險,為理解 AD 的發病機制提供了新的視角。

本研究發現 DNA 拷貝數與 AD 呈負向因果關系,與已有研究指出較高的 DNA 拷貝數與減輕 AD 神經病理負擔和改善神經認知表現密切相關[30]一致。在 AD 患者的大腦中,線粒體的形態學變化和功能障礙是疾病進展的關鍵特征[31]。此外,基因和蛋白質表達研究也支持線粒體途徑在 AD 發病中的核心作用[32]。值得注意的是,載脂蛋白ε4 等位基因(ApoE-4)作為散發性 AD 的最強遺傳風險因素,與線粒體相關蛋白質水平的下降相關。這一發現不僅加深了對 ApoE-4 如何促進 AD 發病的理解,還揭示了它與認知功能惡化之間的內在聯系[33]。進一步的研究表明,ApoE-4 與 DNA 拷貝數降低之間存在顯著的相關性[15],這可能是 DNA 拷貝數在 AD 發病中的另一機制[14]。具體而言,DNA 拷貝數與線粒體轉錄因子 A(TFAM)的水平呈正相關,而 TFAM 作為促進線粒體 DNA 轉錄和復制的關鍵因子,其表達水平的增加在 AD 小鼠模型中已被證實可改善老年小鼠的認知功能并減少記憶障礙[13,34]。此外,另一項研究發現,AD 患者腦組織中的 DNA 拷貝數較低,甚至可能具有區域特異性[35]。在一項隊列研究中也發現 DNA 拷貝數與 AD 病理呈負相關(β=?0.07,P=0.003 4)[36]。

研究表明,免疫細胞在 AD 發展過程中浸潤中樞神經系統,在神經炎癥中發揮重要作用[37-38]。活化的中性粒細胞不僅能在血管壁上積聚并黏附,阻礙血液流通,還能穿越受損的血腦屏障進入腦組織,通過釋放炎癥細胞因子和中性粒細胞胞外陷阱加劇疾病進程[39]。動物模型研究表明,與野生型小鼠相比,認知缺陷小鼠體內 CD45+和 CD18+細胞水平顯著升高,特別是在 AD 相關區域,這些細胞主要為中性粒細胞,其高活化狀態及在血管中的積聚現象可能與內皮糖萼蛋白復合物的減少相關[40-41]。此外,促炎細胞因子如白細胞介素(interleukin, IL)-1β在 AD 中也扮演了重要角色,它通過召集并激活單核細胞和白細胞等免疫細胞,進一步加劇了神經退行性變[42]。T 淋巴細胞則通過影響神經膠質細胞的功能,間接促進 AD 的發展[43]。特別是 CD4+和 CD8+T 淋巴細胞的遷移增加,在 AD 患者的腦實質中被檢測到高水平存在,這些 T 細胞主要參與 IL-17 的產生,而 T 輔助細胞及其標志性細胞因子 IL-17 在 AD 的發病和進展中起著關鍵的致病作用[44]。IL-12 主要由樹突狀細胞、單核細胞和巨噬細胞[45]分泌,在 AD 早期,IL-12 分泌升高與認知表現相關[46]。活化的小膠質細胞在 AD 期間上調 IL-12 的分泌,這不僅促使小膠質細胞轉化為致病狀態,還損害了β-淀粉樣蛋白的清除功能,從而加劇了 AD 的嚴重程度[47]。腫瘤壞死因子α作為另一種重要的促炎細胞因子,由活化的巨噬細胞和淋巴細胞釋放,其通過腫瘤壞死因子α/TNFR1 信號通路的激活促進神經元壞死,推動了 AD 的發展[48]。B 淋巴細胞也通過分泌炎性細胞因子和抗體來調節 AD 的疾病進程[49]。值得注意的是,免疫細胞表型 HVEM on CD45RA-CD4+T 細胞,作為一種效應/記憶 T 細胞亞群[50],在 AD 病理中可能具有特殊意義。HVEM 是腫瘤壞死因子超家族成員,通過與配體(如 B 細胞淋巴瘤相關抗原和淋巴瘤轉化蛋白)的相互作用,調控 T 細胞的活化和抑制功能,進而影響免疫反應[51]。在 AD 背景下,HVEM 的表達和信號傳導可能通過調節 T 細胞介導的炎癥過程,直接影響神經炎癥和神經退行性變的進展[52]。

然而,本研究存在一定的局限性。首先,研究依賴于公開的 GWAS 數據進行 MR 分析。可能受到數據質量、樣本選擇偏倚和遺傳異質性等因素影響。其次,本研究僅探討了 DNA 拷貝數、特定免疫細胞表型與 AD 之間的因果關系,未全面考察其他可能的中介因素或調節因子。最后,雖本研究為理解 AD 的發病機制提供了新的視角,但距離臨床應用還有一定的距離。因此,未來的研究應收集 AD 患者個體水平的數據,以驗證和擴展本研究結果;應綜合考慮多種因素的作用,以更全面地揭示 AD 的發病機制;并應探索這些發現的臨床意義和應用價值,為 AD 的預防和治療策略提供實踐指導。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。

阿爾茨海默病(Alzheimer disease, AD)是以進行性認知功能衰退為顯著特征的神經退行性疾病[1]。其病理特征包括β-淀粉樣蛋白斑塊積累、tau 蛋白神經纖維纏結、腦淀粉樣血管病、炎癥和神經退行性變,進而導致神經元損傷和腦組織萎縮[2]。DNA 拷貝數變化是基因組中大片段 DNA 的增加或減少的現象,DNA 拷貝數異常導致的線粒體障礙在 AD 發病中起著關鍵作用[3],此外,DNA 拷貝數的變化被認為與免疫細胞的異常激活有關,這可能是神經元損傷的重要原因之一[4]。盡管尸檢研究揭示了 DNA 拷貝數與 AD 神經病理及認知功能之間的關聯,但由于觀察性橫斷面研究的局限性,其與 AD 間的因果關系仍不明確[5]。研究發現,血液中的 DNA 拷貝數可能受免疫細胞的影響,而在外周系統中促炎細胞因子和趨化因子的升高可能會加劇 AD 的進程[6]。免疫細胞的激活,可能引發細胞因子風暴,對神經元造成損傷,加速認知功能的衰退[7];進一步研究表明,特定基因如 TREM2 的拷貝數變化與 AD 病理直接相關[8],這提示免疫細胞可能是 DNA 拷貝數影響 AD 發病的中介因素[9]。

孟德爾隨機化(Mendelian randomization, MR)是利用遺傳變異作為工具變量(instrumental variables, IV)探究變量與疾病之間因果關系的方法[10]。其受混雜因素和反向因果關系的影響較小[11]。本研究旨在運用 MR 方法探討 DNA 拷貝數與 AD 之間的因果關系,分析免疫細胞表型與 AD 的相關性,并揭示 DNA 拷貝數如何通過特定免疫細胞途徑影響 AD 的發病和進展,以望為基于免疫調節的 AD 治療策略提供理論依據。

1 資料與方法

1.1 研究設計

本研究通過兩樣本 MR 分析,評估 DNA 拷貝數作為暴露與 AD 作為結局之間的因果關系及免疫細胞的中介作用,具體步驟如下:① 分析當 DNA 拷貝數作為暴露因素,AD 作為結局變量的單向因果關系,并得出總效應(beta_all);同時需確保當 AD 作為暴露因素,DNA 拷貝數作為結局變量時的反向 MR 無因果關系。② 將 731 種免疫細胞作為暴露因素,AD 作為結局變量,分析二者之間的因果關系,并根據確定的中介免疫細胞得出 beta2。③ 將 DNA 拷貝數作為暴露因素,AD 相關聯的 45 種免疫細胞作為結局變量,分析二者之間的因果關系,并根據確定的中介免疫細胞得出 beta1。④ 根據 beta1、beta2、beta_all,計算得出中介免疫細胞在 DNA 拷貝數對 AD 影響的中介效應和直接效應。

在此過程中,使用單核苷酸多態性(single-nucleotide polymorphism, SNP)作為工具變量來評估因果關系。MR 研究設計需要滿足 3 個基本假設[12]:① 工具變量與暴露因素之間存在較強關聯;② 工具變量與任何混雜因素獨立;③ 工具變量僅通過暴露因素影響結果。

1.2 數據來源

本研究使用的 DNA 拷貝數匯總數據可在全基因組關聯分析(genome wide association study, GWAS)目錄數據庫中公開獲取(注冊號 GCST90026372),這些數據由 Chong 等[13]開發的 AutoMitoC 流水線估算得出,包含了 395 718 例歐洲血統的參與者,是迄今為止發表的最全面的 DNA 拷貝數的遺傳評估[14-15]。此外,731 種免疫細胞的遺傳數據來自 2020 年的一項研究[16],其數據收錄于 GWAS 目錄數據庫(注冊號 GCST90001391-GCST90002121)。AD 數據則來源于芬蘭 FinnGen 項目的歐洲 GWAS[17]R10 版本,包含 437 例患者和 183 753 例對照個體的信息。本研究采用的數據均來自公開數據庫,不涉及倫理審批問題。GWAS 數據庫研究數據信息見表1。

1.3 工具變量選擇

在選取工具變量時,本研究遵循了上述 3 個基本假設,然而最近一項研究表明,與免疫細胞表型相關的 SNP 數量有限[18],若使用傳統的顯著性閾值 P<5×10?8,可能會限制研究的可行性。因此,本研究在處理 DNA 拷貝數及 731 個免疫細胞表型的 SNP 時,統一采用了更為寬松的閾值 P<1×10?5,以增加可用于分析的 SNP 數量[19-20]。

與此同時,為了進一步提高分析的準確性和可靠性,本研究采取了以下步驟:首先使用 R2=0.001 及范圍=10 000 kb 的標準來識別并剔除連鎖不平衡的 SNP,以避免因遺傳連鎖導致的統計偏差[21]。其次,排除了中等頻率的回文 SNP,這類 SNP 可能出現測序或基因分型錯誤[22]。最后,為了評估所選工具變量的強度,本研究計算了每個 SNP 的 F 統計量。F 統計量是通過將 SNP 與暴露關聯的效應大小(β)的平方除以該關聯的方差計算,其反映了工具變量與暴露之間的關聯強度。F 統計量>10 通常被認為是強工具變量的一個指標,表明不存在弱工具變量問題,從而增加了 MR 分析結果的可靠性[23]。

1.4 統計學方法

數據分析使用 R 軟件(版本 4.3.1)中的 MRPRESSO(版本 1.0)和 TwoSampleMR(版本 0.5.6)包進行。本研究采用了 5 種方法來評估因果關系,包括逆方差加權法(inverse variance weighted, IVW)、MR-Egger、加權中位數法、簡單模式和加權模式方法。其中,IVW 法在因果推理中被認為足夠穩健,故選為估計因果效應的主要方法[24],P<0.05 表明存在因果關系[25],其他 4 種方法作為補充分析[26]。為了評價 SNP 的異質性,使用了 Cochran’s Q 檢驗,并通過 MR-PRESSO 和 MR-Egger 截距檢測來校正水平多效性[27]。加權中位數法用于檢查內部工具偏倚,如果分析中超過 50%的權重來自有效的 SNP,則該方法能夠提供一致的估計。此外,本研究采用了“留一法”進行敏感性分析,通過依次排除每個 SNP 來評估估計值是否由任何單個 SNP 驅動。以比值比(odds ratio, OR)及其 95% 置信區間(confidence interval, CI)評估暴露與結局的效應關系。

通過兩步法中介分析,計算 DNA 拷貝數對 AD 的總效應(beta_all)、DNA 拷貝數對確定的中介免疫細胞的影響(beta1)、確定的中介免疫細胞對 AD 的影響(beta2)、中介效應(beta12)[28]、直接效應(beta_dir)及中介效應比。其中,總效應即 DNA 拷貝數對 AD 的整體影響,該整體影響可以分解為 DNA 拷貝數對 AD 的直接影響和免疫細胞介導的間接影響;中介效應(beta12=beta1×beta2)即 DNA 拷貝數通過確定的免疫細胞介導對 AD 的間接影響;直接效應(beta_dir=beta_all?beta12)即 DNA 拷貝數對 AD 的直接影響;通過中介效應比(beta12_p=beta12/beta_all),即中介效應在總效應中的比例可發現 DNA 拷貝數通過該免疫細胞介導對 AD 的影響百分比。若中介效應與總效應的效應量正、負方向不一致,不可計算中介效應比[29]。單側檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 MR 分析結果

2.1.1 基因預測的 DNA 拷貝數與 AD 的關系

通過剔除連鎖不平衡和弱工具變量后,共選擇出 134 個與 DNA 拷貝數有關的 SNP,F 值為 19~473。IVW 法檢驗顯示OR=0.241,β=?1.422,95%CI(0.112,0.521),P=0.000 3,提示 DNA 拷貝數與 AD 之間存在負向因果關系,雖簡單模式和加權模式方法的 P>0.05,但 MR-Egger、加權中位數法的 P<0.05,考慮 IVW 方法為主要方法,結果可信度較高。Cochran’s Q 檢驗P=0.75,表明 DNA 拷貝數與 AD 的因果關系不存在異質性;MR-PRESSO 檢驗P=0.76、MR-Egger 截距檢驗 P=0.36,表明 DNA 拷貝數與 AD 的因果關系不存在水平多效性。DNA 拷貝數與 AD 的 MR 分析見表2。DNA 拷貝數與 AD 的 MR 分析森林圖與散點圖見圖1、2。

圖1

DNA 拷貝數與 AD 的 MR 分析森林圖

圖1

DNA 拷貝數與 AD 的 MR 分析森林圖

黑點表示使用單個 SNP 估計 DNA 拷貝數與 AD 風險的影響,黑線表示估計值的 95%CI;紅點表示使用 MR-Egger 和 IVW 法估計 DNA 拷貝數與 AD 風險的總體影響,紅線表示總體估計值的 95%CI。Inverse variance weighted:逆方差加權法;exposure:DNA 拷貝數;outcome:阿爾茨海默病;橫坐標為各個 SNP 估計 DNA 拷貝數對 AD 的效應值;縱坐標為所有納入的 SNP

圖2

DNA 拷貝數與 AD 的 MR 分析散點圖

圖2

DNA 拷貝數與 AD 的 MR 分析散點圖

橫坐標為單個 SNP 對 DNA 拷貝數的效應,縱坐標為單個 SNP 對 AD 的效應,彩色線為 DNA 拷貝數對 AD 的因果效應估計值擬合線,可見隨著 DNA 拷貝數增加,AD 發病風險降低。SNP:單核苷酸多樣性;MR Test:孟德爾隨機化方法;Inverse variance weighted:逆方差加權法;Weighted median:加權中位數法;Weighted mode:加權模式方法;Simple mode:簡單模式;exposure:DNA 拷貝數;outcome:阿爾茨海默病;AD:阿爾茨海默病;MR:孟德爾隨機化

此外,將 AD 作為暴露因素,DNA 拷貝數作為結局變量,進行反向 MR 分析結果顯示 5 種分析方法(逆方差加權法 P=0.62、加權中位數法 P=0.99、MR-Egger 法 P=0.72、簡單模式 P=0.55、加權模式 P=0.52)的 P 值均>0.05;反向 MR 分析的敏感性分析結果顯示,未發現存在異質性或水平多效性,表明 DNA 拷貝數與 AD 間的負向因果關系呈單向。

2.1.2 免疫細胞與 AD 的遺傳因果關系

通過剔除連鎖不平衡和弱工具變量,與 731 個免疫細胞表型有關的 SNP 數量為 1~93 個,F 值均>10。將 731 個免疫細胞表型作為暴露因素,AD 作為結局變量,依次進行 731 次兩樣本 MR 分析,IVW 法檢驗 45 個免疫細胞表型與 AD 均有因果關系(P<0.05),見圖3。

圖3

免疫細胞表型與 AD 的 MR 分析森林圖

圖3

免疫細胞表型與 AD 的 MR 分析森林圖

黑線表示效應值的 95%CI ;紅點表示效應值;exposure:免疫細胞表型;nsnp:SNP 數量;method:方法;pval:

2.1.3 DNA 拷貝數與 45 個已知與 AD 具有因果關系的免疫細胞表型的關系

將 DNA 拷貝數作為暴露因素,選取與 DNA 拷貝數相關的 SNP 作為工具變量,與已知的 45 個免疫細胞表型作為結局依次進行兩樣本 MR 分析,IVW 法檢驗顯示 DNA 拷貝數與 HVEM on CD45RA-CD4+有因果關系[OR=0.534,β=?0.627,95%CI(0.339,0.842),P<0.05];敏感性分析結果顯示,Cochran’s Q 檢驗 P=0.99、MR-PRESSO 檢驗 P=0.99、MR-Egger 截距檢驗 P=0.24,表明不存在異質性或水平多效性,DNA 拷貝數與該免疫細胞表型具有負向因果關系,結果穩定。DNA 拷貝數與其余 44 個免疫細胞表型 IVW 法結果顯示 P 值均>0.05,差異均無統計學意義。

2.2 免疫細胞表型介導的中介效應比

兩步法中介分析結果顯示,DNA 拷貝數對該免疫細胞表型影響的效應量為?0.627,HVEM on CD45RA-CD4+對 AD 影響的效應量為 0.104,HVEM on CD45RA-CD4+在 DNA 拷貝數對 AD 影響中的中介效應量為?0.065,DNA 拷貝數對 AD 影響的總效應量為?1.422,該免疫細胞表型介導的中介效應比為 4.6%。

3 討論

本研究首次運用中介 MR 分析方法,探討了 DNA 拷貝數、免疫細胞與 AD 間的因果關系;結果表明,DNA 拷貝數與 AD 間存在負向因果關系,而反向 MR 分析未發現 AD 對 DNA 拷貝數的影響。進一步的中介 MR 顯示,DNA 拷貝數可能通過 HVEM on CD45RA-CD4+影響 AD 的發病,中介效應比為 4.6%。可見,DNA 拷貝數的增加可能通過降低 HVEM on CD45RA-CD4+水平,進而減少 AD 發病風險,為理解 AD 的發病機制提供了新的視角。

本研究發現 DNA 拷貝數與 AD 呈負向因果關系,與已有研究指出較高的 DNA 拷貝數與減輕 AD 神經病理負擔和改善神經認知表現密切相關[30]一致。在 AD 患者的大腦中,線粒體的形態學變化和功能障礙是疾病進展的關鍵特征[31]。此外,基因和蛋白質表達研究也支持線粒體途徑在 AD 發病中的核心作用[32]。值得注意的是,載脂蛋白ε4 等位基因(ApoE-4)作為散發性 AD 的最強遺傳風險因素,與線粒體相關蛋白質水平的下降相關。這一發現不僅加深了對 ApoE-4 如何促進 AD 發病的理解,還揭示了它與認知功能惡化之間的內在聯系[33]。進一步的研究表明,ApoE-4 與 DNA 拷貝數降低之間存在顯著的相關性[15],這可能是 DNA 拷貝數在 AD 發病中的另一機制[14]。具體而言,DNA 拷貝數與線粒體轉錄因子 A(TFAM)的水平呈正相關,而 TFAM 作為促進線粒體 DNA 轉錄和復制的關鍵因子,其表達水平的增加在 AD 小鼠模型中已被證實可改善老年小鼠的認知功能并減少記憶障礙[13,34]。此外,另一項研究發現,AD 患者腦組織中的 DNA 拷貝數較低,甚至可能具有區域特異性[35]。在一項隊列研究中也發現 DNA 拷貝數與 AD 病理呈負相關(β=?0.07,P=0.003 4)[36]。

研究表明,免疫細胞在 AD 發展過程中浸潤中樞神經系統,在神經炎癥中發揮重要作用[37-38]。活化的中性粒細胞不僅能在血管壁上積聚并黏附,阻礙血液流通,還能穿越受損的血腦屏障進入腦組織,通過釋放炎癥細胞因子和中性粒細胞胞外陷阱加劇疾病進程[39]。動物模型研究表明,與野生型小鼠相比,認知缺陷小鼠體內 CD45+和 CD18+細胞水平顯著升高,特別是在 AD 相關區域,這些細胞主要為中性粒細胞,其高活化狀態及在血管中的積聚現象可能與內皮糖萼蛋白復合物的減少相關[40-41]。此外,促炎細胞因子如白細胞介素(interleukin, IL)-1β在 AD 中也扮演了重要角色,它通過召集并激活單核細胞和白細胞等免疫細胞,進一步加劇了神經退行性變[42]。T 淋巴細胞則通過影響神經膠質細胞的功能,間接促進 AD 的發展[43]。特別是 CD4+和 CD8+T 淋巴細胞的遷移增加,在 AD 患者的腦實質中被檢測到高水平存在,這些 T 細胞主要參與 IL-17 的產生,而 T 輔助細胞及其標志性細胞因子 IL-17 在 AD 的發病和進展中起著關鍵的致病作用[44]。IL-12 主要由樹突狀細胞、單核細胞和巨噬細胞[45]分泌,在 AD 早期,IL-12 分泌升高與認知表現相關[46]。活化的小膠質細胞在 AD 期間上調 IL-12 的分泌,這不僅促使小膠質細胞轉化為致病狀態,還損害了β-淀粉樣蛋白的清除功能,從而加劇了 AD 的嚴重程度[47]。腫瘤壞死因子α作為另一種重要的促炎細胞因子,由活化的巨噬細胞和淋巴細胞釋放,其通過腫瘤壞死因子α/TNFR1 信號通路的激活促進神經元壞死,推動了 AD 的發展[48]。B 淋巴細胞也通過分泌炎性細胞因子和抗體來調節 AD 的疾病進程[49]。值得注意的是,免疫細胞表型 HVEM on CD45RA-CD4+T 細胞,作為一種效應/記憶 T 細胞亞群[50],在 AD 病理中可能具有特殊意義。HVEM 是腫瘤壞死因子超家族成員,通過與配體(如 B 細胞淋巴瘤相關抗原和淋巴瘤轉化蛋白)的相互作用,調控 T 細胞的活化和抑制功能,進而影響免疫反應[51]。在 AD 背景下,HVEM 的表達和信號傳導可能通過調節 T 細胞介導的炎癥過程,直接影響神經炎癥和神經退行性變的進展[52]。

然而,本研究存在一定的局限性。首先,研究依賴于公開的 GWAS 數據進行 MR 分析。可能受到數據質量、樣本選擇偏倚和遺傳異質性等因素影響。其次,本研究僅探討了 DNA 拷貝數、特定免疫細胞表型與 AD 之間的因果關系,未全面考察其他可能的中介因素或調節因子。最后,雖本研究為理解 AD 的發病機制提供了新的視角,但距離臨床應用還有一定的距離。因此,未來的研究應收集 AD 患者個體水平的數據,以驗證和擴展本研究結果;應綜合考慮多種因素的作用,以更全面地揭示 AD 的發病機制;并應探索這些發現的臨床意義和應用價值,為 AD 的預防和治療策略提供實踐指導。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。