引用本文: 龔雙全, 崔立強, 謝世明, 葉宇, 劉泓君, 王成龍, 劉登上. 脊柱內鏡輔助頸前路減壓植骨融合術治療頸椎病的臨床療效研究. 華西醫學, 2024, 39(10): 1526-1530. doi: 10.7507/1002-0179.202408239 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《華西醫學》版權所有,未經授權不得轉載、改編

頸前路椎間盤切除植骨融合術(anterior cervical discectomy and fusion, ACDF)是治療頸椎病的經典手術方式之一,通過神經減壓、恢復頸椎的穩定,實現較好的臨床療效[1-2]。但在實際操作中,空間狹窄、減壓區域視野不清、止血困難等因素常導致手術難度增加[3-4],且存在病變組織減壓不全、神經刺激損傷、食管等重要結構損傷等風險[5]。隨著脊柱內鏡技術的飛速發展,一些學者將脊柱內鏡開創性地與 ACDF 術式相結合[6],產生了脊柱內鏡輔助 ACDF 即小切口開放入路(空氣/水介質)內鏡輔助下 ACDF(mini-open air/water medium endoscopy-assisted ACDF, MOEA-ACDF)。MOEA-ACDF 具有更加清晰和安全的優勢,臨床療效令人滿意。該技術具有一定的新穎性,且在進一步探索優化中。目前對該技術的報道偏少,尤其缺少對大通道內鏡、單孔分體內鏡技術結合頸前路手術的運用技巧分析。綿陽市骨科醫院采用單孔分體內鏡、大通道單軸內鏡輔助頸前路減壓固定融合術治療頸椎病患者,取得了較好的臨床效果,現報告如下。

1 對象與方法

1.1 研究對象

回顧性收集 2021 年 9 月-2023 年 9 月于綿陽市骨科醫院接受治療的頸椎病患者的臨床資料。納入標準:① 知情同意并接受麻醉、手術方式;② 以肢體疼痛、麻木、肌力減退、踩棉感等神經損傷癥狀為主;③ 存在神經根癥狀時,臨床癥狀、體征與影像學相符合,責任節段明確;存在脊髓癥狀時,影像學提示以脊髓腹側壓迫為主;④ 保守治療大于 3 個月無效或癥狀進行性加重;⑤ 隨訪資料完整。排除標準:① 因病情需行頸椎前后路聯合治療;② 合并頸椎畸形、腫瘤、感染,既往有頸前路手術史;③ 合并嚴重系統性疾病,導致無法耐受手術。本研究經綿陽市骨科醫院倫理委員會批準,倫理審查批件號為倫理(2021)第 5 號。

1.2 手術方法

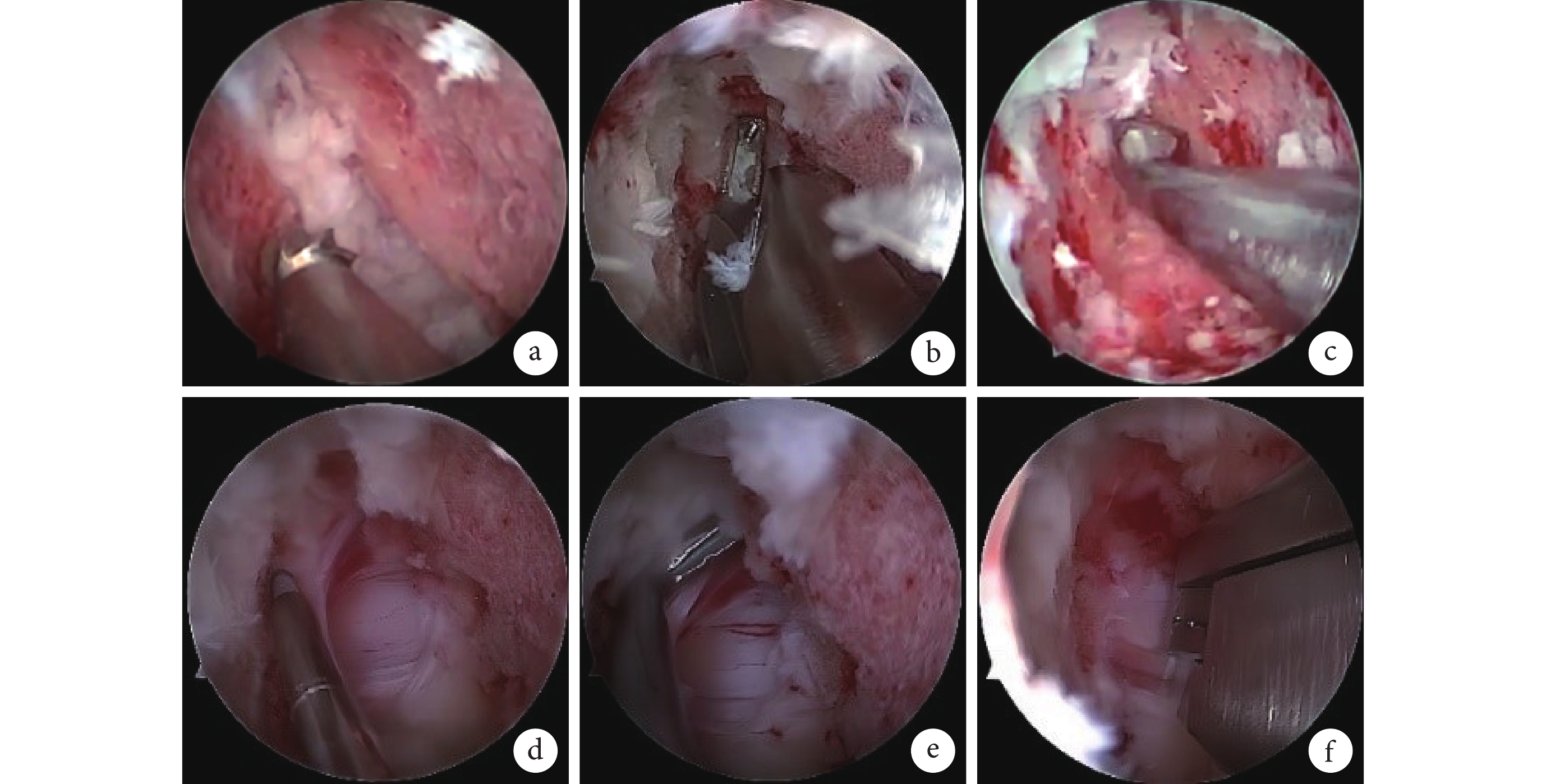

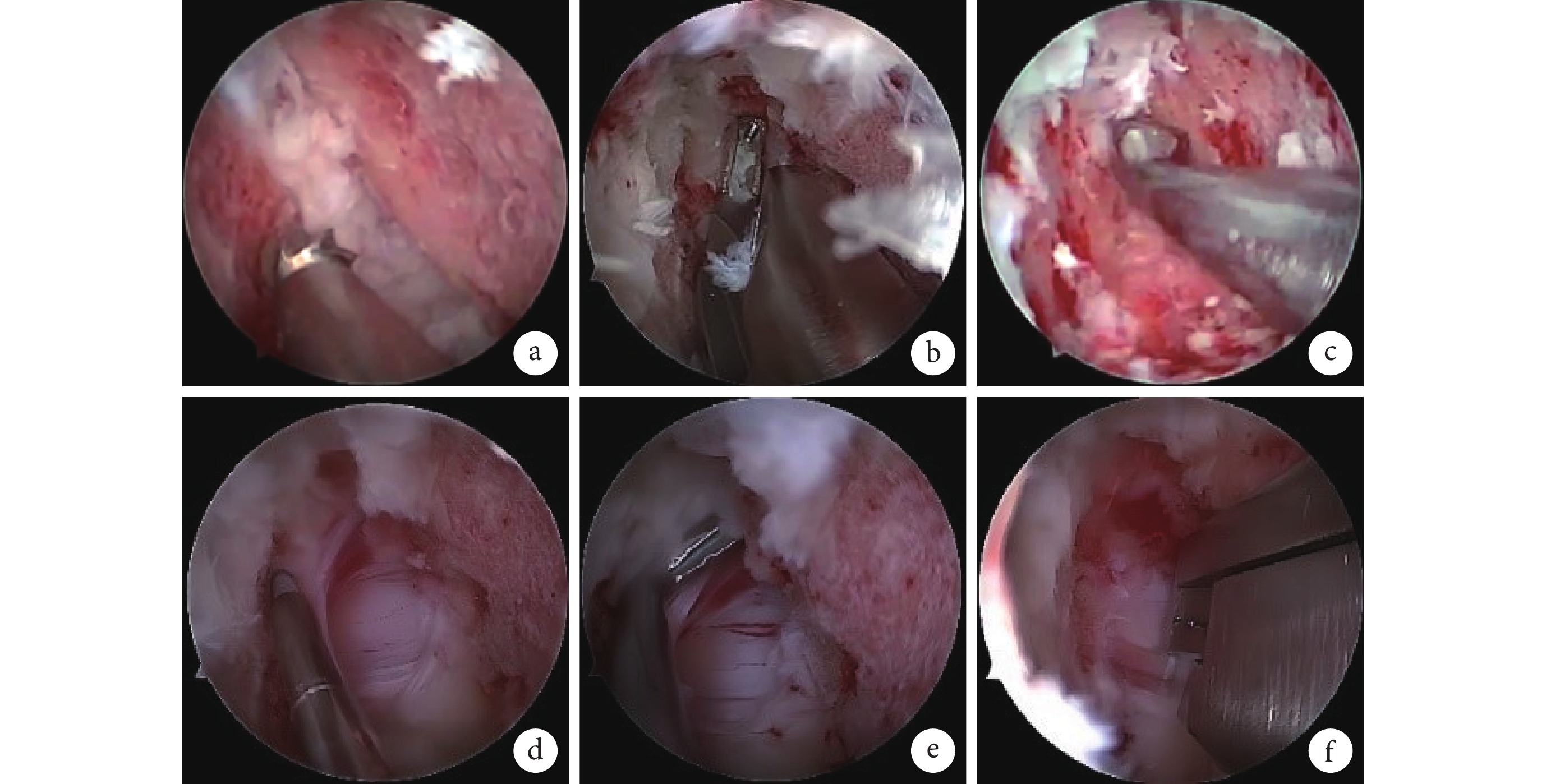

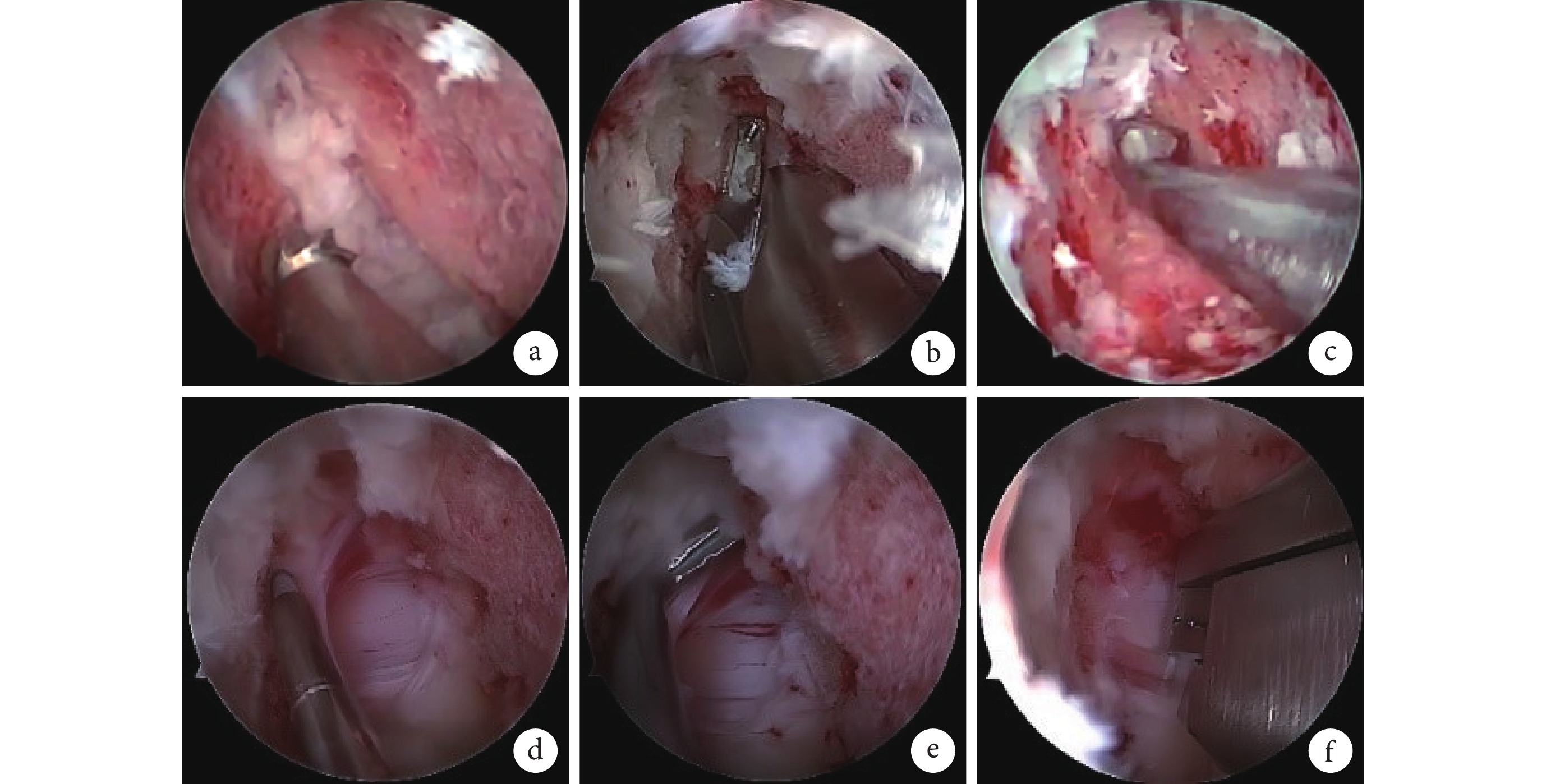

患者全身麻醉后,取仰臥頸部后伸位,C 臂透視后標記切口線。于頸右側做 2~3 cm 橫切口,配合食道拉鉤阻擋氣管、食道,甲狀腺拉鉤阻擋血管鞘,顯露責任節段椎間盤及上下椎體緣,并再次透視確認。切開椎間盤后取出髓核,暴露上下椎體后緣、鉤椎關節等解剖位置,安裝 Caspar 撐開器適度撐開椎間隙。選擇安裝大通道內鏡或單孔分體 30°內鏡系統,進入水介質內鏡下視野,Caspar 撐開器幫助阻擋氣管食道拉鉤,形成操作空間,血管鞘無需拉鉤阻擋。單孔分體內鏡操作時可選擇助手或機械自由臂輔助持鏡。調整 3 L 水袋至高于手術床面 1~1.5 m,保持水介質視野清晰。選擇骨微動力磨鉆對椎體后緣(圖1a)、勾椎關節骨贅進行磨除,椎間隙嚴重增生狹窄者可將后緣骨贅磨薄后配合 1~2 mm 椎板咬骨鉗(圖1b)、彎頭小刮勺精準切除椎體后緣骨贅(圖1c),使椎體后緣與椎間隙形成“喇叭口”樣,過程中可使用骨蠟、射頻電極進行預止血(圖1d),保持視野清晰。內鏡下顯露椎間盤后方纖維環或后縱韌帶,預止血后使用神經剝離子探查后縱韌帶在椎體后緣的上、下起止點(圖1e)。使用神經鉤刀切開后縱韌帶,槍鉗擴大切除后縱韌帶,充分顯露硬膜囊(圖1f)。在內鏡下清理上下終板,注意避免損傷骨性終板。完成減壓后撤出內鏡,選擇合適的內固定完成頸前路固定。C 臂透視確定位置滿意后放置引流管,逐層縫合切口,手術結束。

圖1

手術操作相關圖像

圖1

手術操作相關圖像

a~c. 骨微動力磨鉆、槍鉗、刮匙減壓椎體后緣骨贅;d. 射頻刀頭止血;e. 神經探勾探查后縱韌帶與硬膜邊界;f. 槍鉗減壓后縱韌帶

1.3 圍手術期處理及隨訪

術前所有患者根據病情完成頸椎正側位、雙斜位、動力位 X 線片、CT、MRI 檢查以明確責任節段。術后重點預防感染,減輕吞咽不適反應,并根據情況減輕神經水腫等刺激癥狀。術后 24 h 根據引流量拔管,指導患者佩戴頸托或支具,早期下床活動。盡早完成影像學復查,以了解減壓及內固定情況。所有患者術后 5~7 d 出院,并囑門診隨訪。隨訪截至 2024 年 6 月,所有患者最后一次隨訪記錄為末次隨訪。

1.4 評估指標

通過術前和末次隨訪時的患者頸椎功能障礙指數(Neck Disabilitv Index, NDI)[7]、頸椎日本骨科協會(Japanese Orthopaedic Association, JOA)評分及 JOA 評分改善率(分為優、良、中、差)[8]、頸椎 Cobb 角(第 2~7 頸椎)即第 2 頸椎椎體下終板與第 7 頸椎椎體下終板延長線的夾角的銳角值(頸椎前凸數據為正值,頸椎變直數據接近于 0,頸椎后凸數據為負值)和病變椎間隙高度變化(長節段患者單獨記錄各節數據,椎體次全切不計入數據),評估手術效果及神經損傷恢復情況。此外,記錄隨訪期間患者手術并發癥的發生情況。

1.5 統計學方法

使用 SPSS 25.0 軟件進行統計學分析。Shapiro-Wilk 正態性檢驗顯示,所有計量資料均符合正態分布,以均數±標準差表示,手術前后各指標的比較采用配對 t 檢驗。計數資料以例數(百分比)表示。雙側檢驗水準 α=0.05。

2 結果

2.1 患者的基本情況

共納入患者 29 例,其中男 18 例,女 11 例。年齡 37~79 歲,平均(52.34±8.96)歲;病程 7~29 個月,平均(17.31±6.60)個月。單節段病變患者 23 例(第 4/5 頸椎節段病變 3 例,第 5/6 頸椎節段病變 11 例,第 6/7 頸椎節段病變 9 例),雙節段病變患者 5 例(第 4~6 頸椎節段病變 2 例,第 5~7 頸椎節段病變 3 例),三節段病變患者 1 例(第 4~7 頸椎節段病變)。脊髓型病變患者 7 例,神經根型病變患者 22 例。21 例患者采用大通道內鏡輔助完成手術,8 例患者采用單孔分體內鏡輔助完成手術。

2.2 患者手術前后相關指標

術后所有患者均完成了隨訪,平均隨訪時間(11.69±3.41)個月。末次隨訪時患者的 NDI、Cobb 角、椎間隙高度(共計入 32 個節段)、JOA 評分均較術前改善(P<0.05),見表1。JOA 評分改善率評估顯示,優 16 例,良 11 例,中 2 例,優良率 93.10%。

2.3 患者術后并發癥

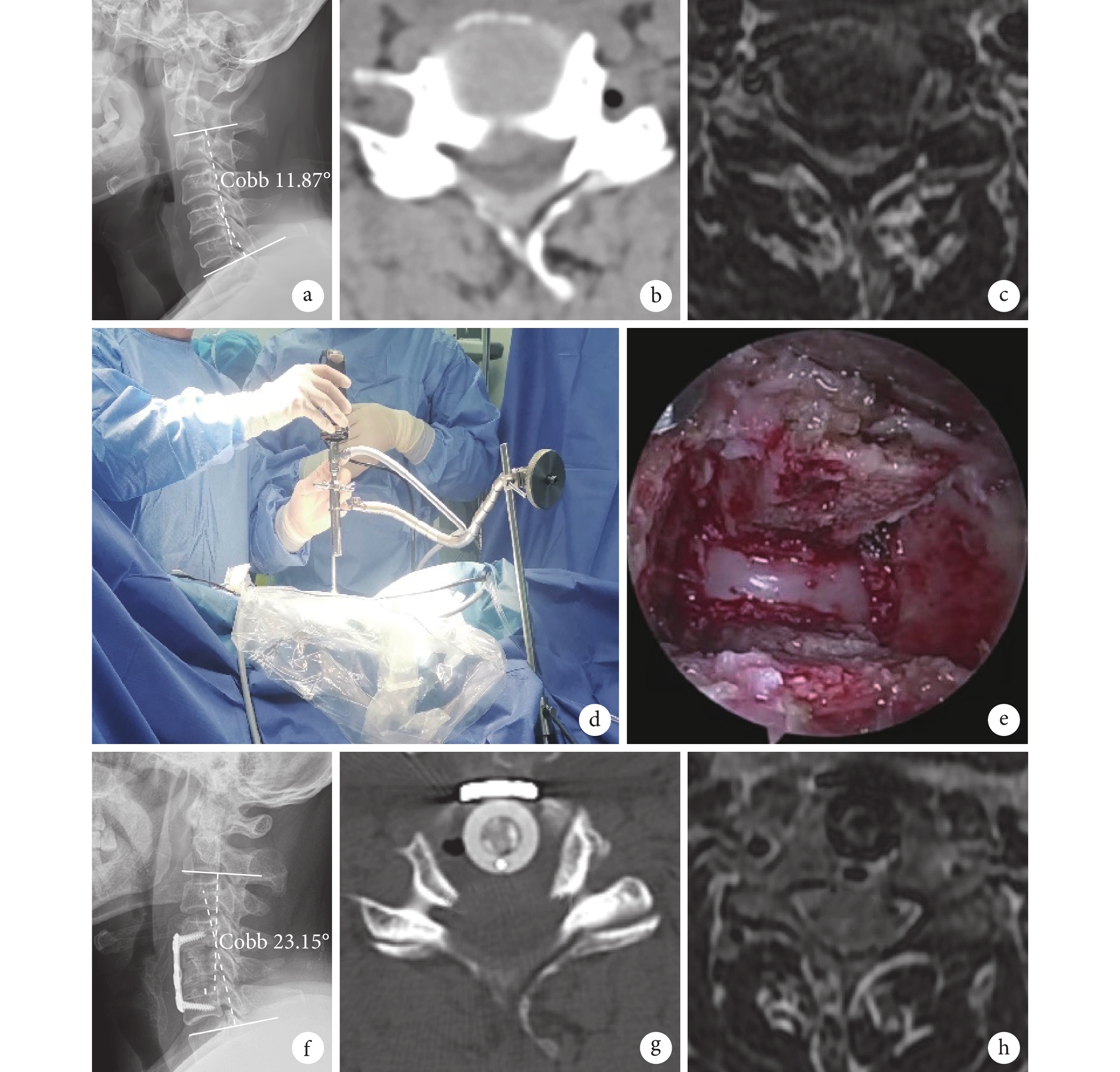

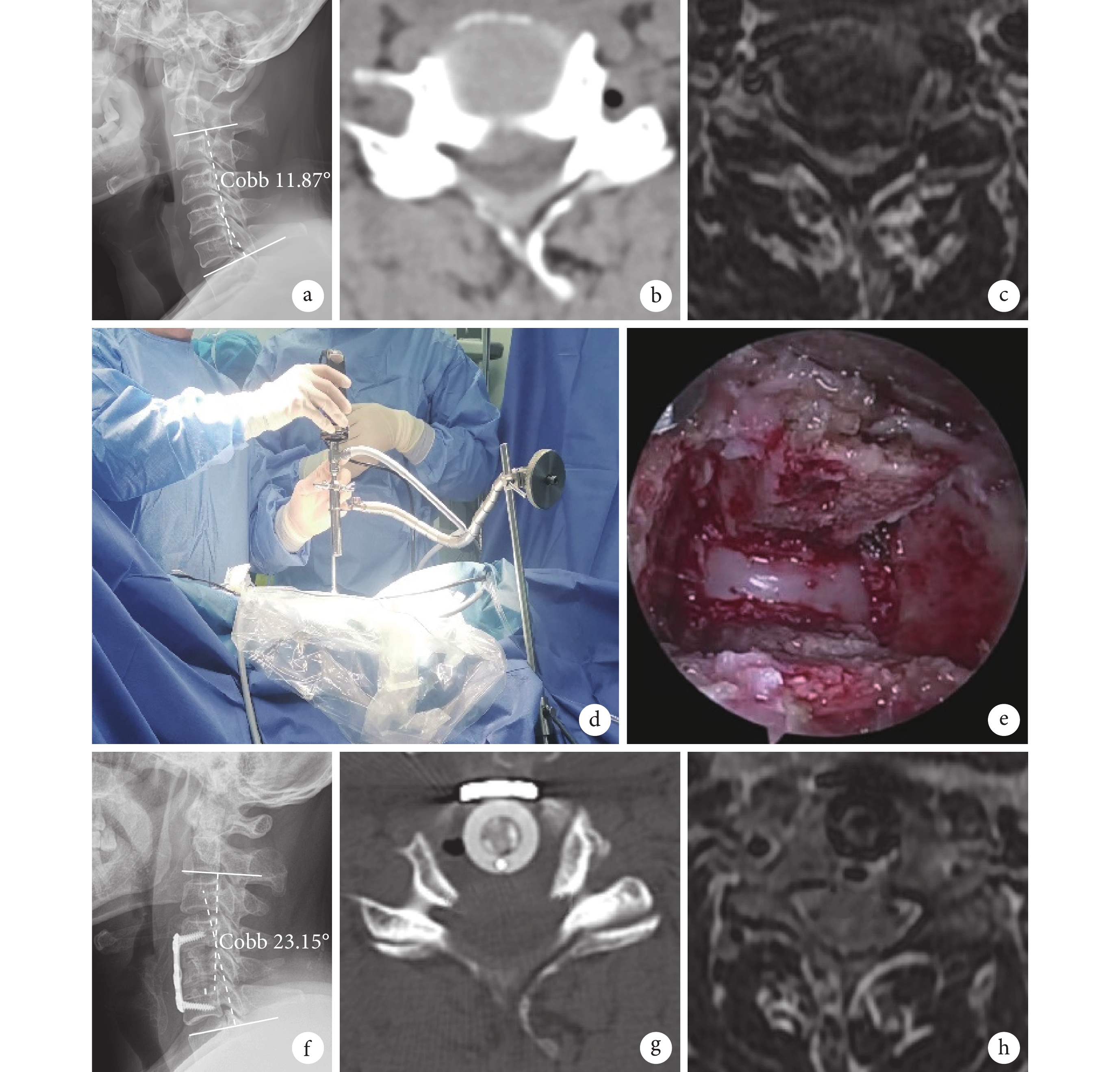

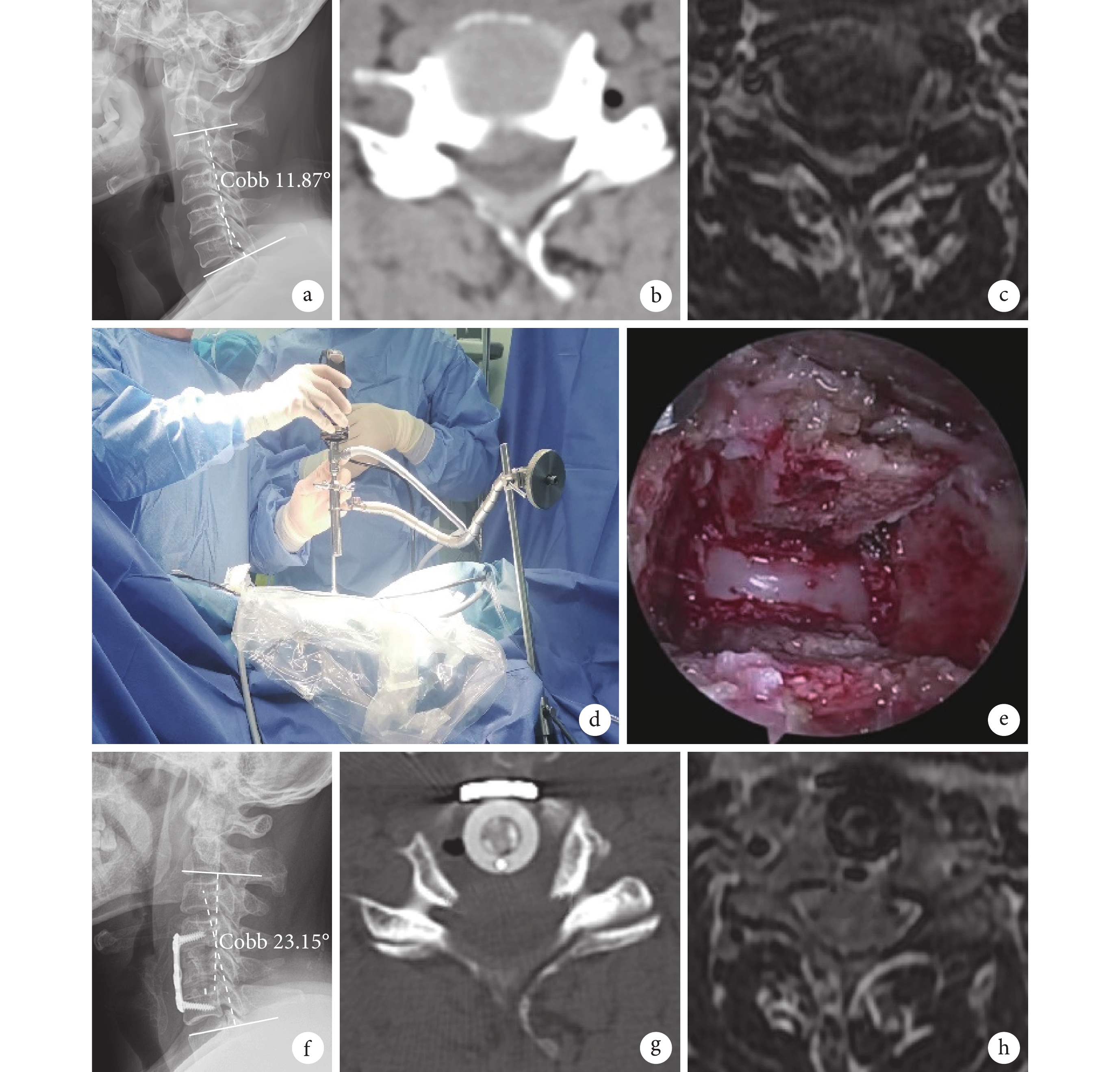

所有患者術后均未出現脊髓神經損傷、椎管內血腫、腦脊液漏、聲音嘶啞、感染等嚴重并發癥。有 2 例患者術后第 3 日出現疼痛癥狀反復,考慮神經水腫、炎性刺激,靜脈滴注甲潑尼龍琥珀酸鈉、甘露醇后癥狀明顯緩解;有 1 例第 4~7 頸椎節段病變患者術后 1 周出現吞咽時咽喉部輕微異物阻擋感,考慮長節段鋼板植入后刺激食道可能,觀察約 2 個月后癥狀完全消失。典型病例見圖2。

圖2

典型病例相關圖像

圖2

典型病例相關圖像

a. 術前頸椎側位 X 線片;b. 術前 CT 顯示第 4~6 頸椎節段椎間盤突出明顯,骨性椎管狹窄;c. 術前 MRI 顯示第 4~6 頸椎節段椎間盤突出明顯,椎管狹窄;d. 術中床旁固定自由臂輔助持鏡;e. 內鏡視野下第 5 頸椎椎體次全切+第 4~6 頸椎節段椎間盤切除+椎管減壓術后;f. 術后頸椎側位 X 線片提示內固定在位良好,Cobb 角增加;g. 術后第 3 日 CT 顯示第 4~6 頸椎節段椎間盤、骨性椎管減壓良好;h. 術后第 1 個月 MRI 顯示第 4~6 頸椎節段椎間盤、椎管減壓良好。患者,男,62 歲,主訴“頸痛伴四肢麻木半年余,加重伴行走不穩 1 周”,診斷為脊髓型頸椎病(第 4~6 頸椎骨性椎管狹窄并椎間盤突出)

3 討論

目前臨床上頸前路減壓固定融合術多為傳統的直視下操作,學習曲線陡峭,手術風險相對偏高[9]。另一種發展較成熟的顯微鏡輔助頸前路手術固然能彌補傳統術式的諸多不足,但因其高門檻、高成本,難以在臨床上推廣[10]。隨著近年來脊柱內鏡技術的快速普及,脊柱內鏡技術與頸前路減壓固定融合術的創新性結合取得了滿意的效果。

相比傳統直視或顯微鏡視野,水介質內鏡輔助頸前路手術的優勢在于:① 內鏡視野角度、方向可調整,也可減少頸前軟組織牽拉。參與手術的人員均可通過內鏡顯示屏獲得主刀視野,手術協作同步精確,更利于臨床教學。② 流動水介質和一定的水壓相比空氣介質更易減少創面滲血,同時有利于精準止血,保障了手術視野清晰。③ 鏡下放大后能精準地顯示致壓物及周圍解剖關系,處理勾椎關節、椎體后緣唇樣增生時,能明確骨贅減壓范圍,清晰顯露硬膜、神經等重要結構。本研究中,采用水介質內鏡輔助頸前路減壓固定融合手術治療的 29 例頸椎病患者神經功能恢復的優良率達到 93.10%,優于既往常規及顯微鏡輔助 ACDF 報道的優良率[11-12],表明內鏡輔助頸前路減壓手術的神經減壓效果良好并具有較高的安全性。在 Cobb 角與椎間隙高度改善方面,既往研究表明采用常規及顯微鏡輔助 ACDF 時術后均較術前明顯改善,但兩種術式的差異無統計學意義[13-15]。本研究中,末次隨訪時患者 Cobb 角與椎間隙高度較術前明顯改善,但目前這方面缺乏比較 3 種手術方式的研究,無法證實內鏡輔助是否更具優勢。

由于水介質內鏡水流的特殊性,有學者在進行同類研究時擔心頸前路的水流持續沖洗容易出現組織水腫、腔隙積液等并發癥[16-17]。本研究中,并未發現患者因流水沖擊而導致該類并發癥,因頸前路開放切口完成了創口內外的水壓釋放,從而降低了該類風險,但實際操作中應避免水流直接沖擊裸露的硬膜。本研究中,患者在隨訪階段無脊髓神經損傷、椎管內血腫、腦脊液漏等嚴重并發癥出現。有 2 例患者出現疼痛癥狀反復,考慮神經水腫、炎性刺激,治療后癥狀明顯緩解;有 1 例第 4~7 頸椎節段患者出現吞咽時咽喉部輕微異物阻擋感,考慮長節段鋼板植入后刺激食道可能,觀察約 2 個月后癥狀完全消失。這 3 例并發癥與既往報道類似[18]。根據內鏡輔助的優點與缺陷,我們總結其操作要點包括:① 不必拘泥于全程內鏡輔助,切口暴露、切除髓核至后纖維環、安裝 Caspar 撐開器、終板預處理、椎體次全切、安裝融合器內固定等諸多步驟采用直視下操作仍是安全、高效的[19];② 一期處理終板時先保留終板軟骨減少骨面滲血,椎體次全切時需用骨蠟行創面預止血后,再行內鏡下目標區域減壓;③ 頸前路手術易出現椎管內靜脈叢、椎體滋養血管出血[20],射頻止血效率不佳時可以撤出內鏡,直視下使用骨蠟或流體明膠封閉出血點[21],以減少射頻對出血點周圍神經組織的反復刺激,同時保障手術效率;④ 調整 3 L 水袋至高于手術床面 1~1.5 m 時水流視野清晰度最佳;⑤ 術中麻醉血壓控制及止血藥物使用需按常規脊柱內鏡要求進行[22]。本研究中,采用大通道內鏡輔助完成手術 21 例,單孔分體內鏡輔助完成手術 8 例。單孔分體內鏡具有操作靈活、手術視野廣泛、普通開放器械均能運用等優點[23]。但由于空間狹小,內鏡和器械容易相互碰撞和遮擋,難以高效操作;而大通道單軸內鏡在狹小的空間內優勢更明顯,并且出水口與操作器械自動同步,視野更加清晰。由于是整套獨立系統,大通道內鏡需配備專用器械。鑒于 2 種內鏡的不同特點,術者可根據關鍵步驟減壓難度選擇,以實現安全、高效。

綜上,本研究結果表明,水介質脊柱內鏡與頸前路減壓固定融合術結合,二者優勢互補取得了滿意的臨床效果。由于同類報道較少,其在手術時長、術中失血量、內鏡下止血、術后椎管內血腫發生率、內鏡與直視下骨性終板處理的細微差距、頸椎融合率、融合器下沉率、內固定失敗率等方面缺乏與常規 ACDF 和顯微鏡輔助 ACDF 的對比,未來仍需多中心、大樣本量的長期研究來進一步探索。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。

頸前路椎間盤切除植骨融合術(anterior cervical discectomy and fusion, ACDF)是治療頸椎病的經典手術方式之一,通過神經減壓、恢復頸椎的穩定,實現較好的臨床療效[1-2]。但在實際操作中,空間狹窄、減壓區域視野不清、止血困難等因素常導致手術難度增加[3-4],且存在病變組織減壓不全、神經刺激損傷、食管等重要結構損傷等風險[5]。隨著脊柱內鏡技術的飛速發展,一些學者將脊柱內鏡開創性地與 ACDF 術式相結合[6],產生了脊柱內鏡輔助 ACDF 即小切口開放入路(空氣/水介質)內鏡輔助下 ACDF(mini-open air/water medium endoscopy-assisted ACDF, MOEA-ACDF)。MOEA-ACDF 具有更加清晰和安全的優勢,臨床療效令人滿意。該技術具有一定的新穎性,且在進一步探索優化中。目前對該技術的報道偏少,尤其缺少對大通道內鏡、單孔分體內鏡技術結合頸前路手術的運用技巧分析。綿陽市骨科醫院采用單孔分體內鏡、大通道單軸內鏡輔助頸前路減壓固定融合術治療頸椎病患者,取得了較好的臨床效果,現報告如下。

1 對象與方法

1.1 研究對象

回顧性收集 2021 年 9 月-2023 年 9 月于綿陽市骨科醫院接受治療的頸椎病患者的臨床資料。納入標準:① 知情同意并接受麻醉、手術方式;② 以肢體疼痛、麻木、肌力減退、踩棉感等神經損傷癥狀為主;③ 存在神經根癥狀時,臨床癥狀、體征與影像學相符合,責任節段明確;存在脊髓癥狀時,影像學提示以脊髓腹側壓迫為主;④ 保守治療大于 3 個月無效或癥狀進行性加重;⑤ 隨訪資料完整。排除標準:① 因病情需行頸椎前后路聯合治療;② 合并頸椎畸形、腫瘤、感染,既往有頸前路手術史;③ 合并嚴重系統性疾病,導致無法耐受手術。本研究經綿陽市骨科醫院倫理委員會批準,倫理審查批件號為倫理(2021)第 5 號。

1.2 手術方法

患者全身麻醉后,取仰臥頸部后伸位,C 臂透視后標記切口線。于頸右側做 2~3 cm 橫切口,配合食道拉鉤阻擋氣管、食道,甲狀腺拉鉤阻擋血管鞘,顯露責任節段椎間盤及上下椎體緣,并再次透視確認。切開椎間盤后取出髓核,暴露上下椎體后緣、鉤椎關節等解剖位置,安裝 Caspar 撐開器適度撐開椎間隙。選擇安裝大通道內鏡或單孔分體 30°內鏡系統,進入水介質內鏡下視野,Caspar 撐開器幫助阻擋氣管食道拉鉤,形成操作空間,血管鞘無需拉鉤阻擋。單孔分體內鏡操作時可選擇助手或機械自由臂輔助持鏡。調整 3 L 水袋至高于手術床面 1~1.5 m,保持水介質視野清晰。選擇骨微動力磨鉆對椎體后緣(圖1a)、勾椎關節骨贅進行磨除,椎間隙嚴重增生狹窄者可將后緣骨贅磨薄后配合 1~2 mm 椎板咬骨鉗(圖1b)、彎頭小刮勺精準切除椎體后緣骨贅(圖1c),使椎體后緣與椎間隙形成“喇叭口”樣,過程中可使用骨蠟、射頻電極進行預止血(圖1d),保持視野清晰。內鏡下顯露椎間盤后方纖維環或后縱韌帶,預止血后使用神經剝離子探查后縱韌帶在椎體后緣的上、下起止點(圖1e)。使用神經鉤刀切開后縱韌帶,槍鉗擴大切除后縱韌帶,充分顯露硬膜囊(圖1f)。在內鏡下清理上下終板,注意避免損傷骨性終板。完成減壓后撤出內鏡,選擇合適的內固定完成頸前路固定。C 臂透視確定位置滿意后放置引流管,逐層縫合切口,手術結束。

圖1

手術操作相關圖像

圖1

手術操作相關圖像

a~c. 骨微動力磨鉆、槍鉗、刮匙減壓椎體后緣骨贅;d. 射頻刀頭止血;e. 神經探勾探查后縱韌帶與硬膜邊界;f. 槍鉗減壓后縱韌帶

1.3 圍手術期處理及隨訪

術前所有患者根據病情完成頸椎正側位、雙斜位、動力位 X 線片、CT、MRI 檢查以明確責任節段。術后重點預防感染,減輕吞咽不適反應,并根據情況減輕神經水腫等刺激癥狀。術后 24 h 根據引流量拔管,指導患者佩戴頸托或支具,早期下床活動。盡早完成影像學復查,以了解減壓及內固定情況。所有患者術后 5~7 d 出院,并囑門診隨訪。隨訪截至 2024 年 6 月,所有患者最后一次隨訪記錄為末次隨訪。

1.4 評估指標

通過術前和末次隨訪時的患者頸椎功能障礙指數(Neck Disabilitv Index, NDI)[7]、頸椎日本骨科協會(Japanese Orthopaedic Association, JOA)評分及 JOA 評分改善率(分為優、良、中、差)[8]、頸椎 Cobb 角(第 2~7 頸椎)即第 2 頸椎椎體下終板與第 7 頸椎椎體下終板延長線的夾角的銳角值(頸椎前凸數據為正值,頸椎變直數據接近于 0,頸椎后凸數據為負值)和病變椎間隙高度變化(長節段患者單獨記錄各節數據,椎體次全切不計入數據),評估手術效果及神經損傷恢復情況。此外,記錄隨訪期間患者手術并發癥的發生情況。

1.5 統計學方法

使用 SPSS 25.0 軟件進行統計學分析。Shapiro-Wilk 正態性檢驗顯示,所有計量資料均符合正態分布,以均數±標準差表示,手術前后各指標的比較采用配對 t 檢驗。計數資料以例數(百分比)表示。雙側檢驗水準 α=0.05。

2 結果

2.1 患者的基本情況

共納入患者 29 例,其中男 18 例,女 11 例。年齡 37~79 歲,平均(52.34±8.96)歲;病程 7~29 個月,平均(17.31±6.60)個月。單節段病變患者 23 例(第 4/5 頸椎節段病變 3 例,第 5/6 頸椎節段病變 11 例,第 6/7 頸椎節段病變 9 例),雙節段病變患者 5 例(第 4~6 頸椎節段病變 2 例,第 5~7 頸椎節段病變 3 例),三節段病變患者 1 例(第 4~7 頸椎節段病變)。脊髓型病變患者 7 例,神經根型病變患者 22 例。21 例患者采用大通道內鏡輔助完成手術,8 例患者采用單孔分體內鏡輔助完成手術。

2.2 患者手術前后相關指標

術后所有患者均完成了隨訪,平均隨訪時間(11.69±3.41)個月。末次隨訪時患者的 NDI、Cobb 角、椎間隙高度(共計入 32 個節段)、JOA 評分均較術前改善(P<0.05),見表1。JOA 評分改善率評估顯示,優 16 例,良 11 例,中 2 例,優良率 93.10%。

2.3 患者術后并發癥

所有患者術后均未出現脊髓神經損傷、椎管內血腫、腦脊液漏、聲音嘶啞、感染等嚴重并發癥。有 2 例患者術后第 3 日出現疼痛癥狀反復,考慮神經水腫、炎性刺激,靜脈滴注甲潑尼龍琥珀酸鈉、甘露醇后癥狀明顯緩解;有 1 例第 4~7 頸椎節段病變患者術后 1 周出現吞咽時咽喉部輕微異物阻擋感,考慮長節段鋼板植入后刺激食道可能,觀察約 2 個月后癥狀完全消失。典型病例見圖2。

圖2

典型病例相關圖像

圖2

典型病例相關圖像

a. 術前頸椎側位 X 線片;b. 術前 CT 顯示第 4~6 頸椎節段椎間盤突出明顯,骨性椎管狹窄;c. 術前 MRI 顯示第 4~6 頸椎節段椎間盤突出明顯,椎管狹窄;d. 術中床旁固定自由臂輔助持鏡;e. 內鏡視野下第 5 頸椎椎體次全切+第 4~6 頸椎節段椎間盤切除+椎管減壓術后;f. 術后頸椎側位 X 線片提示內固定在位良好,Cobb 角增加;g. 術后第 3 日 CT 顯示第 4~6 頸椎節段椎間盤、骨性椎管減壓良好;h. 術后第 1 個月 MRI 顯示第 4~6 頸椎節段椎間盤、椎管減壓良好。患者,男,62 歲,主訴“頸痛伴四肢麻木半年余,加重伴行走不穩 1 周”,診斷為脊髓型頸椎病(第 4~6 頸椎骨性椎管狹窄并椎間盤突出)

3 討論

目前臨床上頸前路減壓固定融合術多為傳統的直視下操作,學習曲線陡峭,手術風險相對偏高[9]。另一種發展較成熟的顯微鏡輔助頸前路手術固然能彌補傳統術式的諸多不足,但因其高門檻、高成本,難以在臨床上推廣[10]。隨著近年來脊柱內鏡技術的快速普及,脊柱內鏡技術與頸前路減壓固定融合術的創新性結合取得了滿意的效果。

相比傳統直視或顯微鏡視野,水介質內鏡輔助頸前路手術的優勢在于:① 內鏡視野角度、方向可調整,也可減少頸前軟組織牽拉。參與手術的人員均可通過內鏡顯示屏獲得主刀視野,手術協作同步精確,更利于臨床教學。② 流動水介質和一定的水壓相比空氣介質更易減少創面滲血,同時有利于精準止血,保障了手術視野清晰。③ 鏡下放大后能精準地顯示致壓物及周圍解剖關系,處理勾椎關節、椎體后緣唇樣增生時,能明確骨贅減壓范圍,清晰顯露硬膜、神經等重要結構。本研究中,采用水介質內鏡輔助頸前路減壓固定融合手術治療的 29 例頸椎病患者神經功能恢復的優良率達到 93.10%,優于既往常規及顯微鏡輔助 ACDF 報道的優良率[11-12],表明內鏡輔助頸前路減壓手術的神經減壓效果良好并具有較高的安全性。在 Cobb 角與椎間隙高度改善方面,既往研究表明采用常規及顯微鏡輔助 ACDF 時術后均較術前明顯改善,但兩種術式的差異無統計學意義[13-15]。本研究中,末次隨訪時患者 Cobb 角與椎間隙高度較術前明顯改善,但目前這方面缺乏比較 3 種手術方式的研究,無法證實內鏡輔助是否更具優勢。

由于水介質內鏡水流的特殊性,有學者在進行同類研究時擔心頸前路的水流持續沖洗容易出現組織水腫、腔隙積液等并發癥[16-17]。本研究中,并未發現患者因流水沖擊而導致該類并發癥,因頸前路開放切口完成了創口內外的水壓釋放,從而降低了該類風險,但實際操作中應避免水流直接沖擊裸露的硬膜。本研究中,患者在隨訪階段無脊髓神經損傷、椎管內血腫、腦脊液漏等嚴重并發癥出現。有 2 例患者出現疼痛癥狀反復,考慮神經水腫、炎性刺激,治療后癥狀明顯緩解;有 1 例第 4~7 頸椎節段患者出現吞咽時咽喉部輕微異物阻擋感,考慮長節段鋼板植入后刺激食道可能,觀察約 2 個月后癥狀完全消失。這 3 例并發癥與既往報道類似[18]。根據內鏡輔助的優點與缺陷,我們總結其操作要點包括:① 不必拘泥于全程內鏡輔助,切口暴露、切除髓核至后纖維環、安裝 Caspar 撐開器、終板預處理、椎體次全切、安裝融合器內固定等諸多步驟采用直視下操作仍是安全、高效的[19];② 一期處理終板時先保留終板軟骨減少骨面滲血,椎體次全切時需用骨蠟行創面預止血后,再行內鏡下目標區域減壓;③ 頸前路手術易出現椎管內靜脈叢、椎體滋養血管出血[20],射頻止血效率不佳時可以撤出內鏡,直視下使用骨蠟或流體明膠封閉出血點[21],以減少射頻對出血點周圍神經組織的反復刺激,同時保障手術效率;④ 調整 3 L 水袋至高于手術床面 1~1.5 m 時水流視野清晰度最佳;⑤ 術中麻醉血壓控制及止血藥物使用需按常規脊柱內鏡要求進行[22]。本研究中,采用大通道內鏡輔助完成手術 21 例,單孔分體內鏡輔助完成手術 8 例。單孔分體內鏡具有操作靈活、手術視野廣泛、普通開放器械均能運用等優點[23]。但由于空間狹小,內鏡和器械容易相互碰撞和遮擋,難以高效操作;而大通道單軸內鏡在狹小的空間內優勢更明顯,并且出水口與操作器械自動同步,視野更加清晰。由于是整套獨立系統,大通道內鏡需配備專用器械。鑒于 2 種內鏡的不同特點,術者可根據關鍵步驟減壓難度選擇,以實現安全、高效。

綜上,本研究結果表明,水介質脊柱內鏡與頸前路減壓固定融合術結合,二者優勢互補取得了滿意的臨床效果。由于同類報道較少,其在手術時長、術中失血量、內鏡下止血、術后椎管內血腫發生率、內鏡與直視下骨性終板處理的細微差距、頸椎融合率、融合器下沉率、內固定失敗率等方面缺乏與常規 ACDF 和顯微鏡輔助 ACDF 的對比,未來仍需多中心、大樣本量的長期研究來進一步探索。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。