引用本文: 秦泗河, 郭保逢, 鄭學建, 石磊, 趙俊, 王一嵐. 22 062例足踝畸形患者臨床特點分析(秦泗河矯形外科數據庫1978年5月25日—2020年12月31日). 中國修復重建外科雜志, 2023, 37(1): 74-80. doi: 10.7507/1002-1892.202209065 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

足踝解剖結構復雜,在行走、跳躍及蹲起等活動中發揮重要作用。足踝畸形不僅影響外觀,也會影響行走步態及日常生活,嚴重降低患者生活質量。足踝畸形的病理改變主要是軟組織和骨骼改變,對于不同疾病誘發、不同年齡段發生以及不同病程的患者,畸形特點和程度不盡相同,治療難度迥異;尤其對復雜足踝畸形的矯治是臨床治療難點。根據不同足踝畸形特點選擇個體化治療,是獲得良好療效的關鍵。對疾病大樣本資料的數據統計有利于準確闡明該類疾病的發病特點和診療概況,然而目前國內缺乏對足踝畸形臨床表現特點的大樣本數據分析。

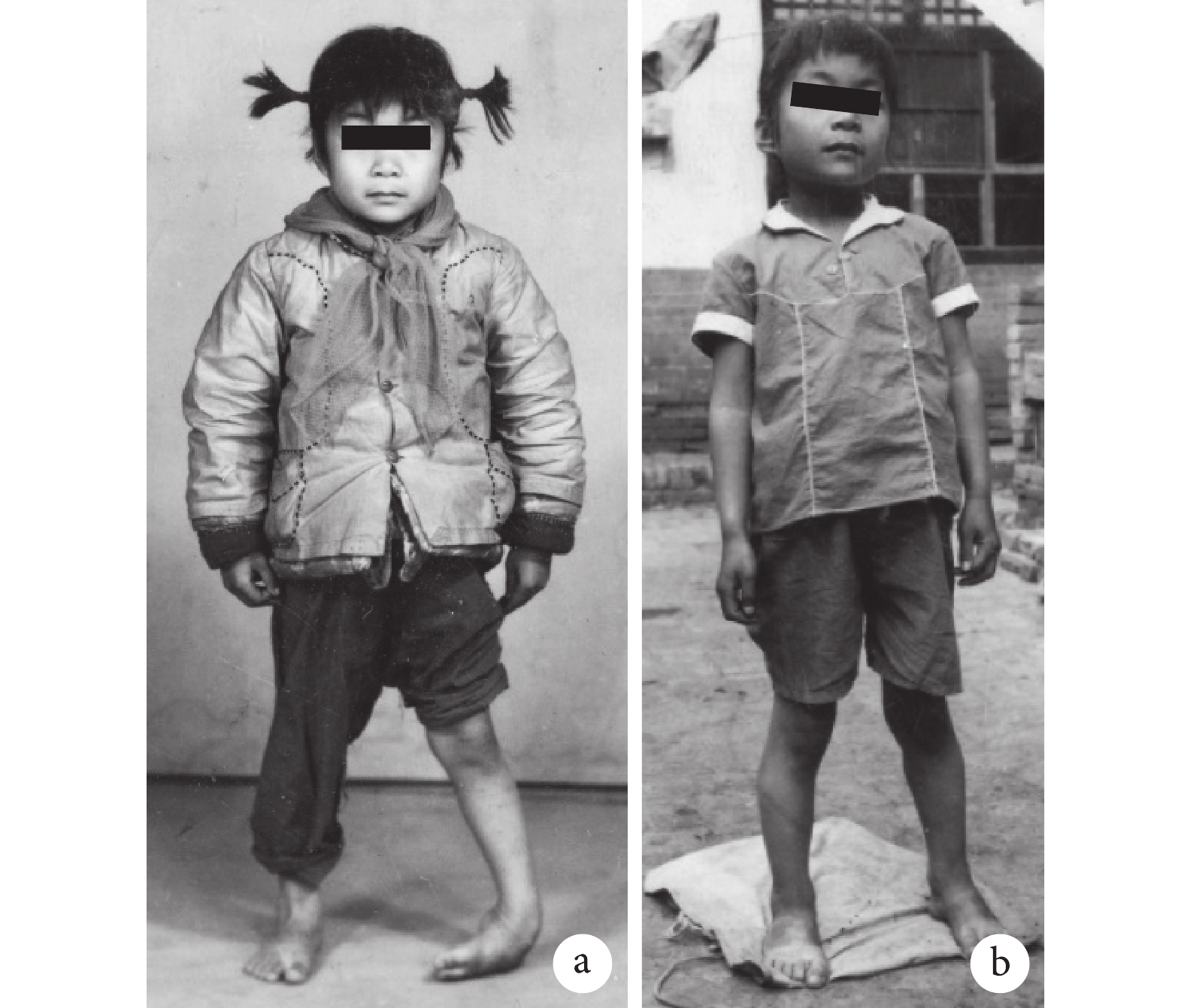

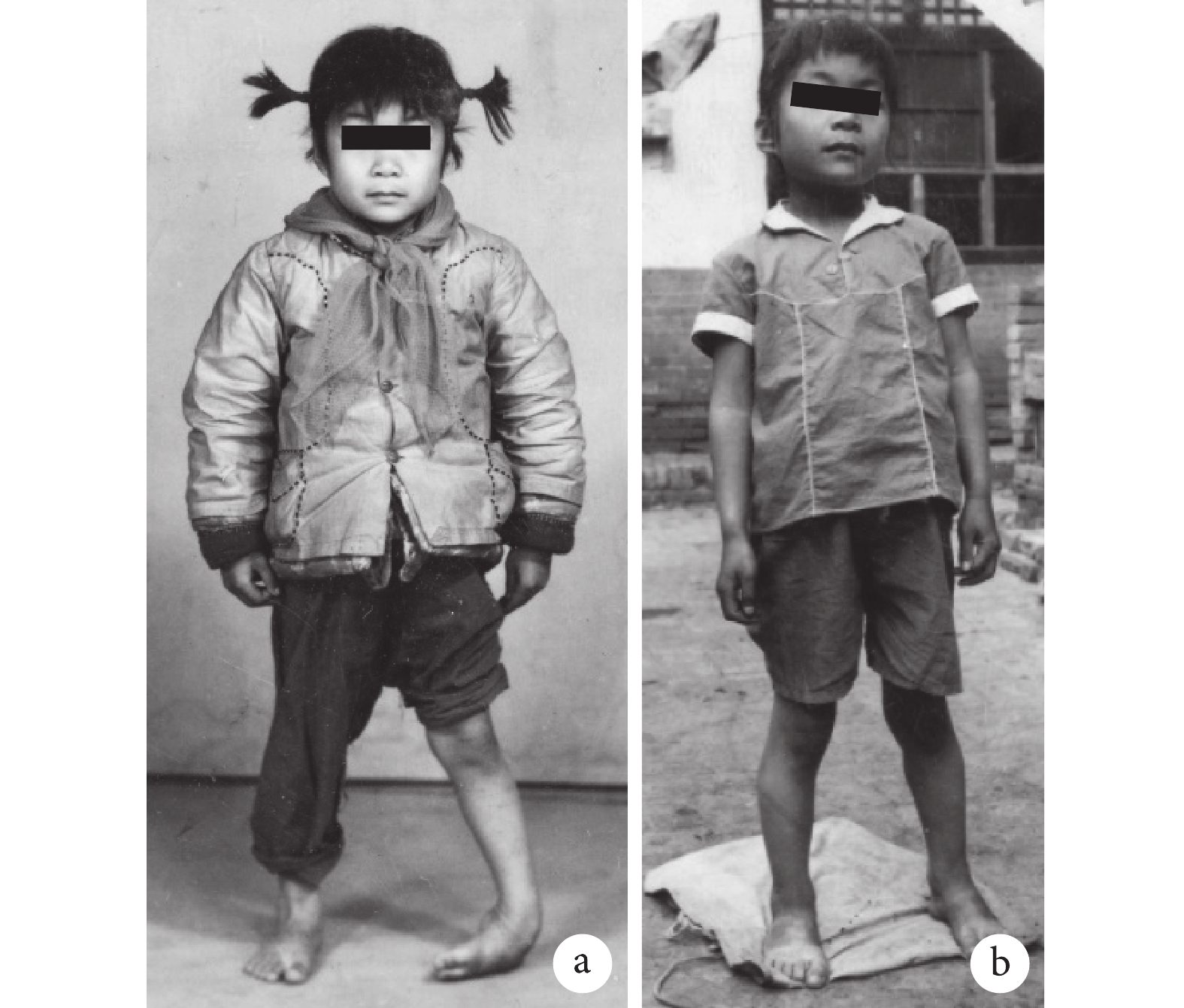

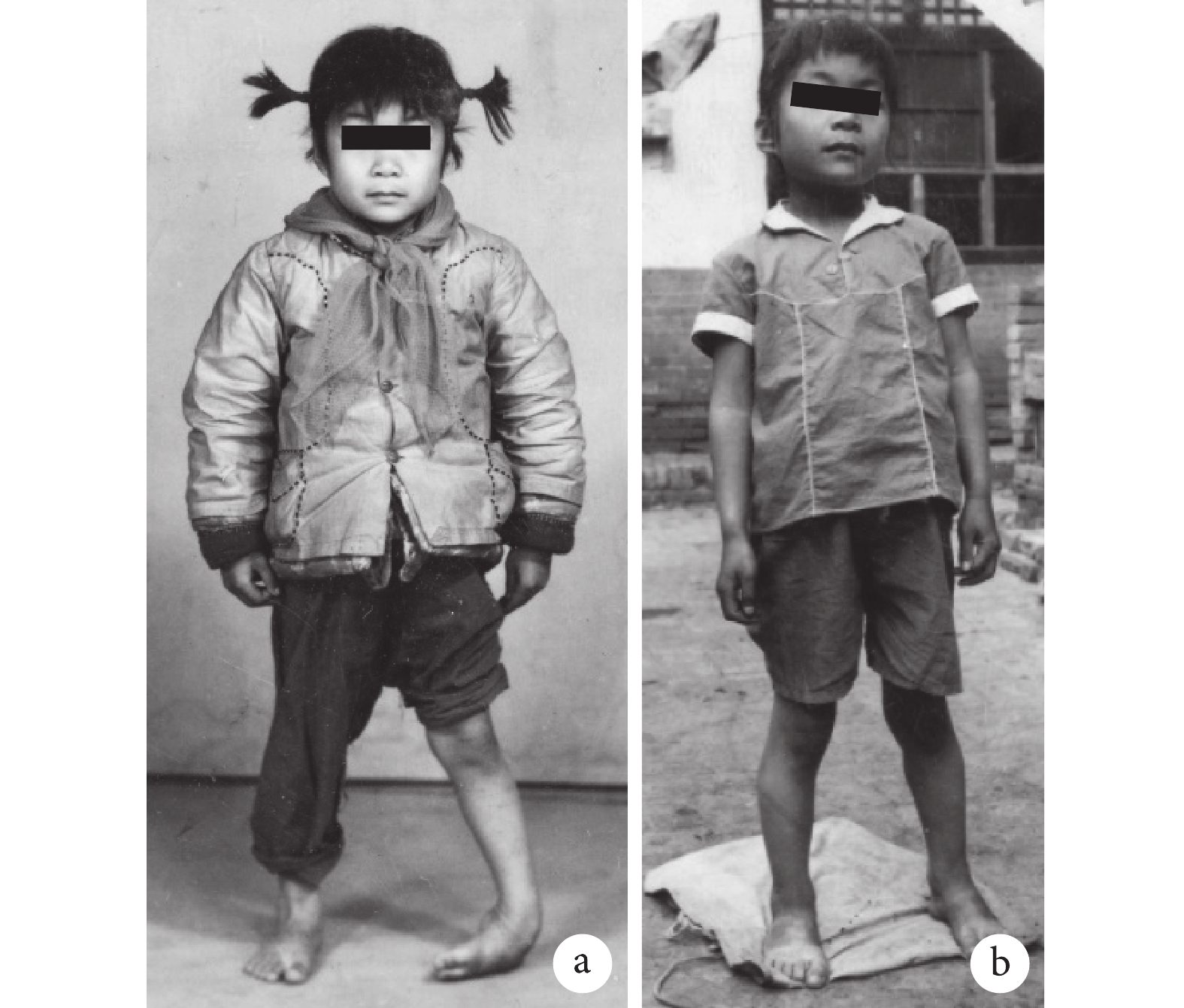

1978年秦泗河成功手術矯治2例馬蹄內翻足畸形,第1例為17歲男性患者,幼年創傷后遺僵硬性馬蹄內翻足,實施三關節截骨矯形,術后隨訪33年,該患者功能恢復良好[1];第2例是7歲女童脊髓灰質炎后遺左馬蹄內翻足,實施跟腱延長、脛后肌腱前移位替代伸踇、伸趾及第3腓骨肌,術后1年隨訪內翻足畸形完全矯正(圖1)。自此,秦泗河設計了矯形外科術前檢查治療表,并保存了每例患者治療及隨訪照片。隨著信息化出現及發展,為便于檢索查閱,2004年開始秦泗河團隊將這些患者的臨床治療數據、影像資料等建立電子數據庫——秦泗河矯形外科數據庫。通過檢索該數據庫發現,截至2020年12月31日,共輸入各類肢體畸形殘疾手術36 109例,其中涉及足踝畸形矯正與功能重建手術22 062例。現回顧分析這22 062例患者臨床資料,探討中國足踝畸形發病特征與治療策略,為臨床決策提供依據。

圖1

1978年秦泗河治療的7歲脊髓灰質炎后遺左馬蹄內翻足患兒

圖1

1978年秦泗河治療的7歲脊髓灰質炎后遺左馬蹄內翻足患兒

a. 術前;b. 術后1年左足內翻畸形完全矯正

Figure1. A 7-year-old girl with left talipes equinovarus after poliomyelitis treated by QIN Sihe in 1978a. Preoperative; b. Left foot varus deformity was completely corrected at 1 year after operation

1 資料與方法

檢索秦泗河矯形外科數據庫,納入1978年5月25日—2020年12月31日接受矯形手術治療的22 062例足踝畸形患者。統計患者性別、手術時年齡、區域分布、病因、畸形種類、手術方式、術后固定方式等信息。

統計規則:每例患者每次住院手術記為1個病例,若1例患者在1次住院期間實施了2次及以上手術,仍按1個病例統計;若1例患者在不同時間2次及以上住院手術,按2個或多個病例統計(本組部分患者2次手術間隔時間>10年)。

2 結果

22 062例患者中,男13 046例(59.13%),女9 016例(40.87%);手術時年齡1~77歲,中位數17歲,其中5~40歲人群有20 026例(90.77%)。患者來自全國32個省市自治區以及印度、美國等5個國家。病因、病種154個,其中脊髓灰質炎后遺癥、腦性癱瘓、脊柱裂與脊髓栓系、先天性馬蹄內翻足、創傷后遺足踝畸形以及腓骨肌萎縮癥占比最高。畸形種類包括內翻足、馬蹄足、外翻足、仰趾(跟行)足、馬蹄高弓(凹弓)足、單純高弓畸形、爪形趾畸形、連枷足(夏科病)8類共23 822足。手術方式包括肌腱延長術、軟組織松解術、肌腱轉位術、截骨矯形術與足踝關節融合術等36 620術次;足踝畸形矯正術同期實施髖、膝、小腿手術11 561例次,占比達52.40%。術后足踝固定方式包括Ilizarov外固定器2 709例(12.28%),組合式外固定器3 966例(17.98%),石膏或支具固定15 387例(69.74%)。見表1~3。

3 討論

足部是人體運動和承重的最主要部分,是一個半剛體多關節的復雜肌骨結構。足踝部是下肢畸形種類最多、畸形程度最復雜的部位。相比于足踝外科,我國足踝矯形外科起步較早,這得益于新中國成立后國家對脊髓灰質炎防治工作的重視。由于脊髓灰質炎有很高致殘率,其后遺癥以下肢足踝部畸形最常見,所以我國骨科前輩在建國初期就開始了足踝部矯形手術的研究[2]。在20世紀70年代發表的有關脊髓灰質炎后遺癥治療的中文文獻中,幾乎涵蓋了足踝部畸形矯正和肌力平衡的所有常用術式[3]。但是早期手術固定方法僅限于克氏針和石膏固定,不能滿足嚴重足踝畸形矯形術后固定需求,會影響手術效果,出現矯正不足或者神經麻痹、皮瓣壞死、切口感染等并發癥。1989年,潘少川開始使用Ilizarov外固定器治療小兒馬蹄內翻足畸形[4],是國內首個將外固定器應用于足踝畸形矯正的學者。1996年,秦泗河開始將Ilizarov外固定器應用于成年足踝部畸形矯正[5],并對Ilizarov外固定器的構型進行了系列改進,研制了4種Ilizarov外固定器械新構型,經臨床驗證基本能滿足各種復雜、重度足踝部畸形矯正需求[6-9]。

秦泗河矯形外科數據庫從2004年開始建立并實施電子化,至2020年底已收錄各類肢體畸形殘疾患者臨床診療數據資料36 109例,是目前中國有據可查的最大肢體畸形殘疾病例資料數據庫。該數據庫提供了我國四肢畸形殘缺的疾病譜和豐富的臨床治療病例資料,極大方便了相關領域疾病的診療工作[10]。本文從36 109例肢體畸形患者數據庫中篩選出22 062例足踝畸形患者資料,時間跨度42年。病因、病種分布廣泛,達154個,除了運動系統疾病外,導致足踝畸形的病因涉及遺傳、免疫、皮膚、血管、神經、淋巴、內分泌等十幾個學科,還有78例足踝畸形不能確定病因和病種。啟示骨科醫生足踝畸形與疾病涉及全身多個學科的知識與技術,臨床評價、診療不能局限于足踝部。154個病種中,脊髓灰質炎后遺癥、腦性癱瘓、脊柱裂與脊髓栓系、先天性馬蹄內翻足、創傷后遺癥、腓骨肌萎縮癥發病率占比最高(合計94.12%),可見神經肌肉病變、先天性及后天創傷為主要發病原因。從性別比例來看,除脊柱裂發病女性大于男性外,脊髓灰質炎后遺癥、腦性癱瘓、先天性馬蹄內翻足、創傷后遺癥和腓骨肌萎縮癥的發病均是男性明顯高于女性,本組男性患者占比明顯更高(59.13%),這與本組占比最高的前6類病種基本相符。本組患者手術時年齡段主要集中于5~40歲人群(20 026例,90.77%);年齡最小的是1例1歲先天性馬蹄內翻足患兒;50歲以上286例(1.3%),年齡最大的是1例77歲創傷后遺足踝畸形患者。可見手術人群以青少年為主,但老年足踝畸形患者同樣也有就醫需求。本組患者地域分布廣泛,秦泗河教授曾在黑龍江省擔任小兒麻痹后遺癥矯治中心主任,主持該地區肢體殘疾矯治工作,故數據庫中黑龍江省的手術例數達4 378例,占19.84%。秦泗河曾應邀赴印度手術示教11例,其中6例是足踝畸形矯正術,并做了病歷表記錄。

本組畸形類別包括內翻足、馬蹄足、外翻足等8類,合計23 822足。其中馬蹄足畸形(足下垂)例數最多(8 518例,35.76%),其后依次是內翻足(5 200例,21.83%)、外翻足(3 547例,14.89%)、仰趾(跟行)足(3 054例,12.82%)。手術方式包括肌腱延長術、軟組織松解術、肌腱轉位術、截骨矯形術與足踝關節融合術等36 620術次。部分患者1次足踝畸形矯形手術包括了2個及以上手術方式,故手術術次遠多于患者例數。足踝畸形矯正術同期實施髖、膝、小腿手術11 561例次(占比達52.40%),這與本組脊髓灰質炎后遺癥、腦性癱瘓患者占比高有關,中樞神經疾病多累及整個下肢肌群及多關節發生畸形。可見系統性疾病導致的足踝畸形往往合并髖、膝及小腿部復合畸形,單純矯正足踝畸形無法恢復下肢持重力線。從統計的手術方式數據來看,軟組織手術中跟腱延長術最多,達7 980術次(21.79%);骨性手術中最多的為跟距關節截骨融合,達6 568術次(17.94%)。這兩種術式在秦泗河矯形外科最為常用,反映了足踝畸形的病種與畸形類別中后足畸形與失穩占比最大,是臨床矯治足踝畸形的重點。

骨外固定技術,尤其是Ilizarov技術應用于足踝矯形術,開創了足踝矯形重建的新紀元。從固定方式上,穿針骨外固定有其先天優勢,通過穿針直接作用于骨骼,固定穩定可靠;遠離手術部位穿針,可增加固定強度,外固定不需要大的切口顯露剝離軟組織,可減少創傷和切口感染,不遺留內植物;與內固定相比,可以跨關節同時完成對骨和軟組織的固定;可以根據不同固定強度需要,通過改變外固定器構型、增加或減少固定針的數量和布局,以最少穿針數量實現最合適的固定強度。與即刻畸形矯正內固定不同,對于中重度足踝畸形不需要通過大量三關節截骨來獲得一次性矯形,術中僅通過有限的軟組織松解和關節軟骨切除,矯正部分畸形,殘余畸形通過安裝Ilizarov外固定器逐漸矯正[11-12],既降低了皮膚壞死和血管神經損傷風險,又能最大限度保留足的大小;切口暴露便于觀察和換藥,甚至可用于伴有感染創面的手術固定,擴大了手術適應證,使得一些瀕臨截肢的患者得到了有效救治[13-14]。外固定技術在國內足踝矯形外科應用的時間僅二十多年,已經使經典足踝矯形手術的優勢得到更好、更大的發揮,成為了足踝矯形重建的利器。Ilizarov牽拉組織再生理論在足踝部靈活應用,用于修復創傷或骨病引起的足部殘缺,如跟骨缺損、跖骨缺損的修復重建等[15],既降低了手術難度,又減少了顯微外科組織移植手術失敗的風險。本組術后固定方式中,Ilizarov外固定器2 709例(12.28%),組合式外固定器3 966例(17.98%),石膏或支具固定15 387例(69.74%)。在引入Ilizarov等外固定技術之前,秦泗河矯形外科足踝術后固定方法以石膏、支具固定為主。后期臨床應用引入骨外固定技術,極大地提高了足踝畸形患者尤其是復雜畸形患者的臨床效果,降低了石膏應用的壓瘡、肌肉萎縮、關節僵硬等并發癥,便于術后早期負重行走。

經檢索本組是目前國際上數量最多的一組足踝畸形患者資料,分析顯示足踝畸形病種多、地域分布廣、年齡跨度大,一定程度反映了我國足踝畸形發病與診療現狀。從量變到質變,42年22 062例患者手術治療的積累,形成了秦泗河足踝矯形外科臨床思維的整體觀、系統評價、模仿自然重建理念與臨床個體化治療的優化組合手術策略,將軟組織松解、動力平衡術、足踝截骨矯形或關節融合術與Ilizarov技術結合,為復雜足踝畸形矯正與功能重建提供了新的醫療模式。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經國家康復輔具研究中心附屬康復醫院倫理委員會批準(S20220701)

作者貢獻聲明 秦泗河:研究設計并指導實施;郭保逢、鄭學建、石磊、趙俊:研究分析病例數據及校對;王一嵐:數據收集整理及統計分析;秦泗河、郭保逢:起草文章、對文章的知識性內容作批評性審閱;秦泗河:行政、經費支持

足踝解剖結構復雜,在行走、跳躍及蹲起等活動中發揮重要作用。足踝畸形不僅影響外觀,也會影響行走步態及日常生活,嚴重降低患者生活質量。足踝畸形的病理改變主要是軟組織和骨骼改變,對于不同疾病誘發、不同年齡段發生以及不同病程的患者,畸形特點和程度不盡相同,治療難度迥異;尤其對復雜足踝畸形的矯治是臨床治療難點。根據不同足踝畸形特點選擇個體化治療,是獲得良好療效的關鍵。對疾病大樣本資料的數據統計有利于準確闡明該類疾病的發病特點和診療概況,然而目前國內缺乏對足踝畸形臨床表現特點的大樣本數據分析。

1978年秦泗河成功手術矯治2例馬蹄內翻足畸形,第1例為17歲男性患者,幼年創傷后遺僵硬性馬蹄內翻足,實施三關節截骨矯形,術后隨訪33年,該患者功能恢復良好[1];第2例是7歲女童脊髓灰質炎后遺左馬蹄內翻足,實施跟腱延長、脛后肌腱前移位替代伸踇、伸趾及第3腓骨肌,術后1年隨訪內翻足畸形完全矯正(圖1)。自此,秦泗河設計了矯形外科術前檢查治療表,并保存了每例患者治療及隨訪照片。隨著信息化出現及發展,為便于檢索查閱,2004年開始秦泗河團隊將這些患者的臨床治療數據、影像資料等建立電子數據庫——秦泗河矯形外科數據庫。通過檢索該數據庫發現,截至2020年12月31日,共輸入各類肢體畸形殘疾手術36 109例,其中涉及足踝畸形矯正與功能重建手術22 062例。現回顧分析這22 062例患者臨床資料,探討中國足踝畸形發病特征與治療策略,為臨床決策提供依據。

圖1

1978年秦泗河治療的7歲脊髓灰質炎后遺左馬蹄內翻足患兒

圖1

1978年秦泗河治療的7歲脊髓灰質炎后遺左馬蹄內翻足患兒

a. 術前;b. 術后1年左足內翻畸形完全矯正

Figure1. A 7-year-old girl with left talipes equinovarus after poliomyelitis treated by QIN Sihe in 1978a. Preoperative; b. Left foot varus deformity was completely corrected at 1 year after operation

1 資料與方法

檢索秦泗河矯形外科數據庫,納入1978年5月25日—2020年12月31日接受矯形手術治療的22 062例足踝畸形患者。統計患者性別、手術時年齡、區域分布、病因、畸形種類、手術方式、術后固定方式等信息。

統計規則:每例患者每次住院手術記為1個病例,若1例患者在1次住院期間實施了2次及以上手術,仍按1個病例統計;若1例患者在不同時間2次及以上住院手術,按2個或多個病例統計(本組部分患者2次手術間隔時間>10年)。

2 結果

22 062例患者中,男13 046例(59.13%),女9 016例(40.87%);手術時年齡1~77歲,中位數17歲,其中5~40歲人群有20 026例(90.77%)。患者來自全國32個省市自治區以及印度、美國等5個國家。病因、病種154個,其中脊髓灰質炎后遺癥、腦性癱瘓、脊柱裂與脊髓栓系、先天性馬蹄內翻足、創傷后遺足踝畸形以及腓骨肌萎縮癥占比最高。畸形種類包括內翻足、馬蹄足、外翻足、仰趾(跟行)足、馬蹄高弓(凹弓)足、單純高弓畸形、爪形趾畸形、連枷足(夏科病)8類共23 822足。手術方式包括肌腱延長術、軟組織松解術、肌腱轉位術、截骨矯形術與足踝關節融合術等36 620術次;足踝畸形矯正術同期實施髖、膝、小腿手術11 561例次,占比達52.40%。術后足踝固定方式包括Ilizarov外固定器2 709例(12.28%),組合式外固定器3 966例(17.98%),石膏或支具固定15 387例(69.74%)。見表1~3。

3 討論

足部是人體運動和承重的最主要部分,是一個半剛體多關節的復雜肌骨結構。足踝部是下肢畸形種類最多、畸形程度最復雜的部位。相比于足踝外科,我國足踝矯形外科起步較早,這得益于新中國成立后國家對脊髓灰質炎防治工作的重視。由于脊髓灰質炎有很高致殘率,其后遺癥以下肢足踝部畸形最常見,所以我國骨科前輩在建國初期就開始了足踝部矯形手術的研究[2]。在20世紀70年代發表的有關脊髓灰質炎后遺癥治療的中文文獻中,幾乎涵蓋了足踝部畸形矯正和肌力平衡的所有常用術式[3]。但是早期手術固定方法僅限于克氏針和石膏固定,不能滿足嚴重足踝畸形矯形術后固定需求,會影響手術效果,出現矯正不足或者神經麻痹、皮瓣壞死、切口感染等并發癥。1989年,潘少川開始使用Ilizarov外固定器治療小兒馬蹄內翻足畸形[4],是國內首個將外固定器應用于足踝畸形矯正的學者。1996年,秦泗河開始將Ilizarov外固定器應用于成年足踝部畸形矯正[5],并對Ilizarov外固定器的構型進行了系列改進,研制了4種Ilizarov外固定器械新構型,經臨床驗證基本能滿足各種復雜、重度足踝部畸形矯正需求[6-9]。

秦泗河矯形外科數據庫從2004年開始建立并實施電子化,至2020年底已收錄各類肢體畸形殘疾患者臨床診療數據資料36 109例,是目前中國有據可查的最大肢體畸形殘疾病例資料數據庫。該數據庫提供了我國四肢畸形殘缺的疾病譜和豐富的臨床治療病例資料,極大方便了相關領域疾病的診療工作[10]。本文從36 109例肢體畸形患者數據庫中篩選出22 062例足踝畸形患者資料,時間跨度42年。病因、病種分布廣泛,達154個,除了運動系統疾病外,導致足踝畸形的病因涉及遺傳、免疫、皮膚、血管、神經、淋巴、內分泌等十幾個學科,還有78例足踝畸形不能確定病因和病種。啟示骨科醫生足踝畸形與疾病涉及全身多個學科的知識與技術,臨床評價、診療不能局限于足踝部。154個病種中,脊髓灰質炎后遺癥、腦性癱瘓、脊柱裂與脊髓栓系、先天性馬蹄內翻足、創傷后遺癥、腓骨肌萎縮癥發病率占比最高(合計94.12%),可見神經肌肉病變、先天性及后天創傷為主要發病原因。從性別比例來看,除脊柱裂發病女性大于男性外,脊髓灰質炎后遺癥、腦性癱瘓、先天性馬蹄內翻足、創傷后遺癥和腓骨肌萎縮癥的發病均是男性明顯高于女性,本組男性患者占比明顯更高(59.13%),這與本組占比最高的前6類病種基本相符。本組患者手術時年齡段主要集中于5~40歲人群(20 026例,90.77%);年齡最小的是1例1歲先天性馬蹄內翻足患兒;50歲以上286例(1.3%),年齡最大的是1例77歲創傷后遺足踝畸形患者。可見手術人群以青少年為主,但老年足踝畸形患者同樣也有就醫需求。本組患者地域分布廣泛,秦泗河教授曾在黑龍江省擔任小兒麻痹后遺癥矯治中心主任,主持該地區肢體殘疾矯治工作,故數據庫中黑龍江省的手術例數達4 378例,占19.84%。秦泗河曾應邀赴印度手術示教11例,其中6例是足踝畸形矯正術,并做了病歷表記錄。

本組畸形類別包括內翻足、馬蹄足、外翻足等8類,合計23 822足。其中馬蹄足畸形(足下垂)例數最多(8 518例,35.76%),其后依次是內翻足(5 200例,21.83%)、外翻足(3 547例,14.89%)、仰趾(跟行)足(3 054例,12.82%)。手術方式包括肌腱延長術、軟組織松解術、肌腱轉位術、截骨矯形術與足踝關節融合術等36 620術次。部分患者1次足踝畸形矯形手術包括了2個及以上手術方式,故手術術次遠多于患者例數。足踝畸形矯正術同期實施髖、膝、小腿手術11 561例次(占比達52.40%),這與本組脊髓灰質炎后遺癥、腦性癱瘓患者占比高有關,中樞神經疾病多累及整個下肢肌群及多關節發生畸形。可見系統性疾病導致的足踝畸形往往合并髖、膝及小腿部復合畸形,單純矯正足踝畸形無法恢復下肢持重力線。從統計的手術方式數據來看,軟組織手術中跟腱延長術最多,達7 980術次(21.79%);骨性手術中最多的為跟距關節截骨融合,達6 568術次(17.94%)。這兩種術式在秦泗河矯形外科最為常用,反映了足踝畸形的病種與畸形類別中后足畸形與失穩占比最大,是臨床矯治足踝畸形的重點。

骨外固定技術,尤其是Ilizarov技術應用于足踝矯形術,開創了足踝矯形重建的新紀元。從固定方式上,穿針骨外固定有其先天優勢,通過穿針直接作用于骨骼,固定穩定可靠;遠離手術部位穿針,可增加固定強度,外固定不需要大的切口顯露剝離軟組織,可減少創傷和切口感染,不遺留內植物;與內固定相比,可以跨關節同時完成對骨和軟組織的固定;可以根據不同固定強度需要,通過改變外固定器構型、增加或減少固定針的數量和布局,以最少穿針數量實現最合適的固定強度。與即刻畸形矯正內固定不同,對于中重度足踝畸形不需要通過大量三關節截骨來獲得一次性矯形,術中僅通過有限的軟組織松解和關節軟骨切除,矯正部分畸形,殘余畸形通過安裝Ilizarov外固定器逐漸矯正[11-12],既降低了皮膚壞死和血管神經損傷風險,又能最大限度保留足的大小;切口暴露便于觀察和換藥,甚至可用于伴有感染創面的手術固定,擴大了手術適應證,使得一些瀕臨截肢的患者得到了有效救治[13-14]。外固定技術在國內足踝矯形外科應用的時間僅二十多年,已經使經典足踝矯形手術的優勢得到更好、更大的發揮,成為了足踝矯形重建的利器。Ilizarov牽拉組織再生理論在足踝部靈活應用,用于修復創傷或骨病引起的足部殘缺,如跟骨缺損、跖骨缺損的修復重建等[15],既降低了手術難度,又減少了顯微外科組織移植手術失敗的風險。本組術后固定方式中,Ilizarov外固定器2 709例(12.28%),組合式外固定器3 966例(17.98%),石膏或支具固定15 387例(69.74%)。在引入Ilizarov等外固定技術之前,秦泗河矯形外科足踝術后固定方法以石膏、支具固定為主。后期臨床應用引入骨外固定技術,極大地提高了足踝畸形患者尤其是復雜畸形患者的臨床效果,降低了石膏應用的壓瘡、肌肉萎縮、關節僵硬等并發癥,便于術后早期負重行走。

經檢索本組是目前國際上數量最多的一組足踝畸形患者資料,分析顯示足踝畸形病種多、地域分布廣、年齡跨度大,一定程度反映了我國足踝畸形發病與診療現狀。從量變到質變,42年22 062例患者手術治療的積累,形成了秦泗河足踝矯形外科臨床思維的整體觀、系統評價、模仿自然重建理念與臨床個體化治療的優化組合手術策略,將軟組織松解、動力平衡術、足踝截骨矯形或關節融合術與Ilizarov技術結合,為復雜足踝畸形矯正與功能重建提供了新的醫療模式。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經國家康復輔具研究中心附屬康復醫院倫理委員會批準(S20220701)

作者貢獻聲明 秦泗河:研究設計并指導實施;郭保逢、鄭學建、石磊、趙俊:研究分析病例數據及校對;王一嵐:數據收集整理及統計分析;秦泗河、郭保逢:起草文章、對文章的知識性內容作批評性審閱;秦泗河:行政、經費支持