引用本文: 李益, 何俊波, 吳廷奎, 丁琛, 王貝宇, 劉浩. 術前癥狀持續時間對神經根型頸椎病患者行人工頸椎間盤置換術后療效的影響研究. 中國修復重建外科雜志, 2024, 38(2): 176-182. doi: 10.7507/1002-1892.202310071 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

神經根型頸椎病(cervical spondylotic radiculopathy,CSR)是指頸椎間盤變性、鉤椎關節骨質增生、頸椎小關節及韌帶松弛等原因,導致頸神經根受到壓迫或刺激,引起的頸部和上肢疼痛、麻木、乏力及反射異常等臨床綜合征[1-2]。對于癥狀嚴重影響生活或神經功能進行性加重的CSR患者,手術是首選治療方式[3-4]。頸前路減壓植骨融合內固定術(anterior cervical discectomy and fusion,ACDF)是治療CSR的經典術式,療效確切,但多項研究報道其存在減少頸椎活動度(range of motion,ROM)及增加鄰椎病發生率等缺點[5-6]。人工頸椎間盤置換術(cervical disc arthroplasty,CDA)可在神經減壓的同時保留頸椎節段ROM,已成為治療頸椎病的又一重要術式[7-8]。

然而對于何時進行手術干預患者獲益最大,國內外尚無統一標準。已有較多研究證實,對于脊髓型頸椎病、頸椎后縱韌帶骨化癥、腰椎管狹窄癥及腰椎退變性滑脫癥等患者,術前癥狀持續時間較長與臨床結局較差有關[9-13],這提示上述疾病早期干預患者獲益更大。相比于脊髓型頸椎病、頸椎后縱韌帶骨化癥等疾病,CSR的手術干預時機更為模糊,許多患者在保守治療過程中經歷長期的肢體疼痛、麻木等癥狀后,仍然需要手術干預。但不同的術前癥狀持續時間是否影響CSR患者術后療效目前仍存在很大爭議[14-17]。Basques等[15]回顧分析了379例因CSR行ACDF治療的患者資料,結果顯示術前癥狀持續時間并不影響其術后療效;而在Burneikiene等[16]進行的一項前瞻性臨床研究中,術前癥狀持續時間較短的CSR患者,其癥狀在術后獲得了更好緩解。鑒于此,本研究擬采用回顧性臨床研究探討術前癥狀持續時間對CSR患者行CDA術后療效的影響,為確定最佳手術干預時機提供參考。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者納入標準:① 年齡18~65歲;② 診斷為CSR;③ 行C3~7單節段CDA治療;④ 隨訪時間≥2年;⑤ 假體為Prestige-LP人工頸椎間盤;⑥ 手術由同一位高年資脊柱外科醫師完成。排除臨床或影像學資料不完整者。

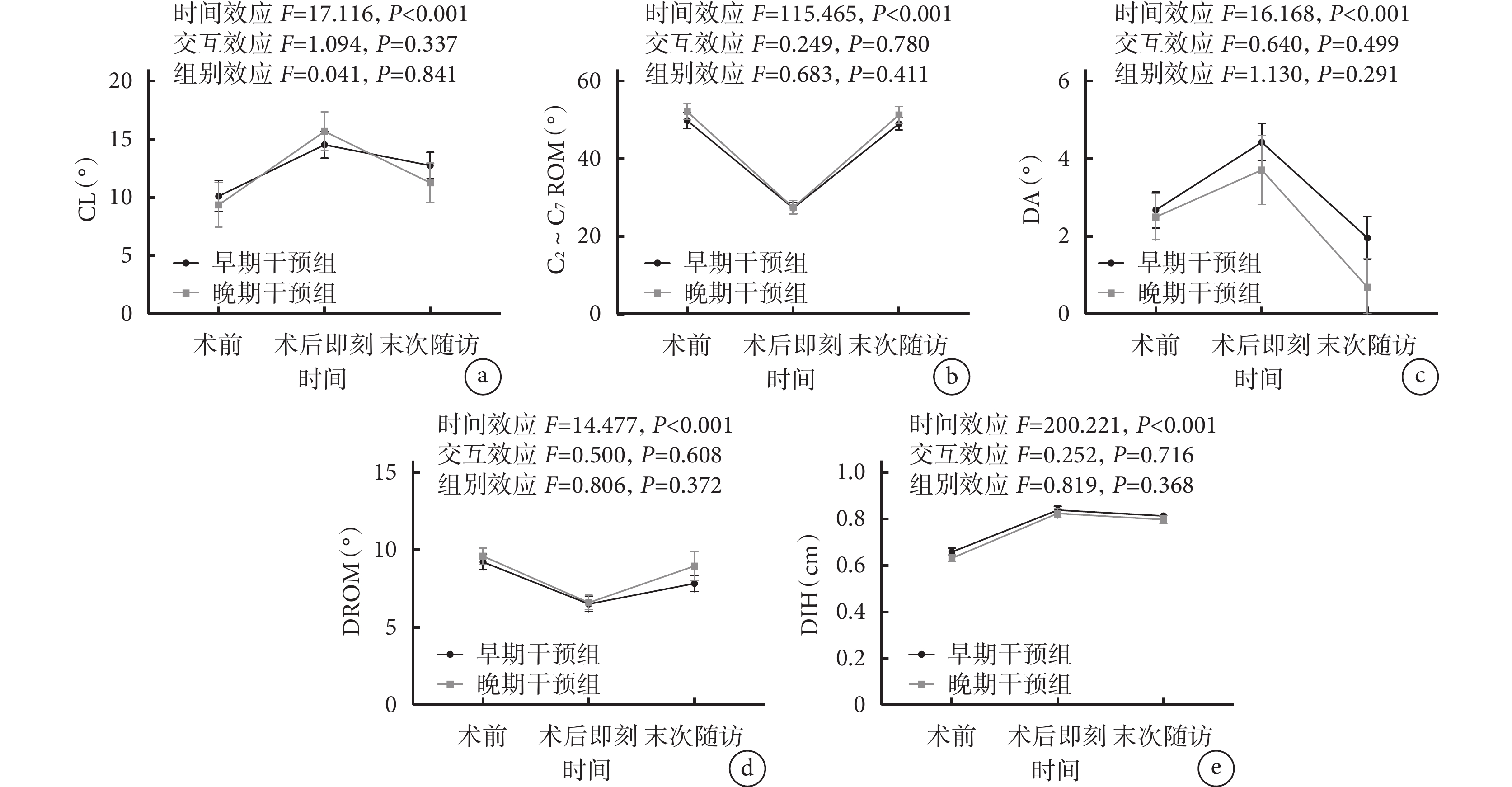

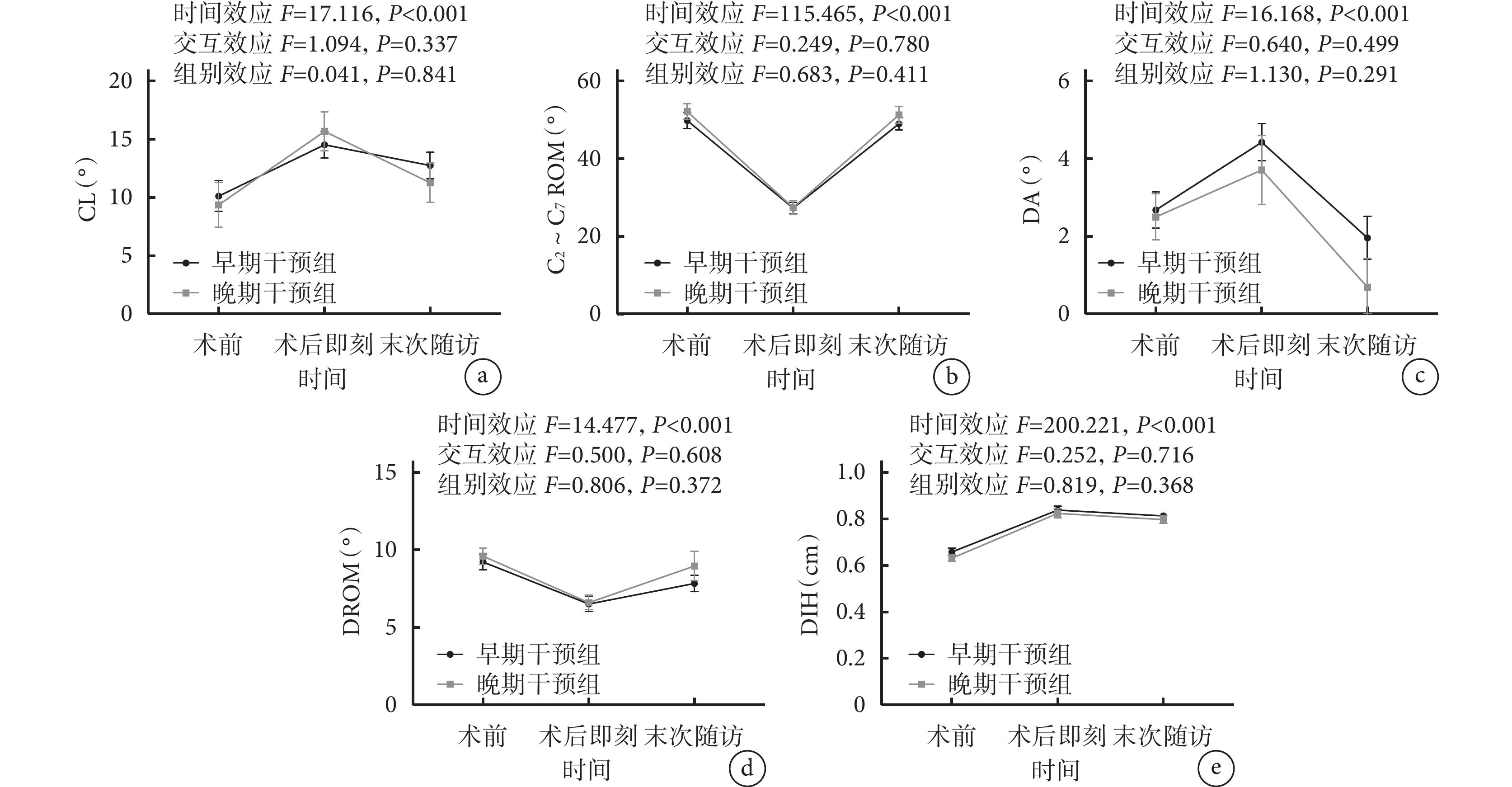

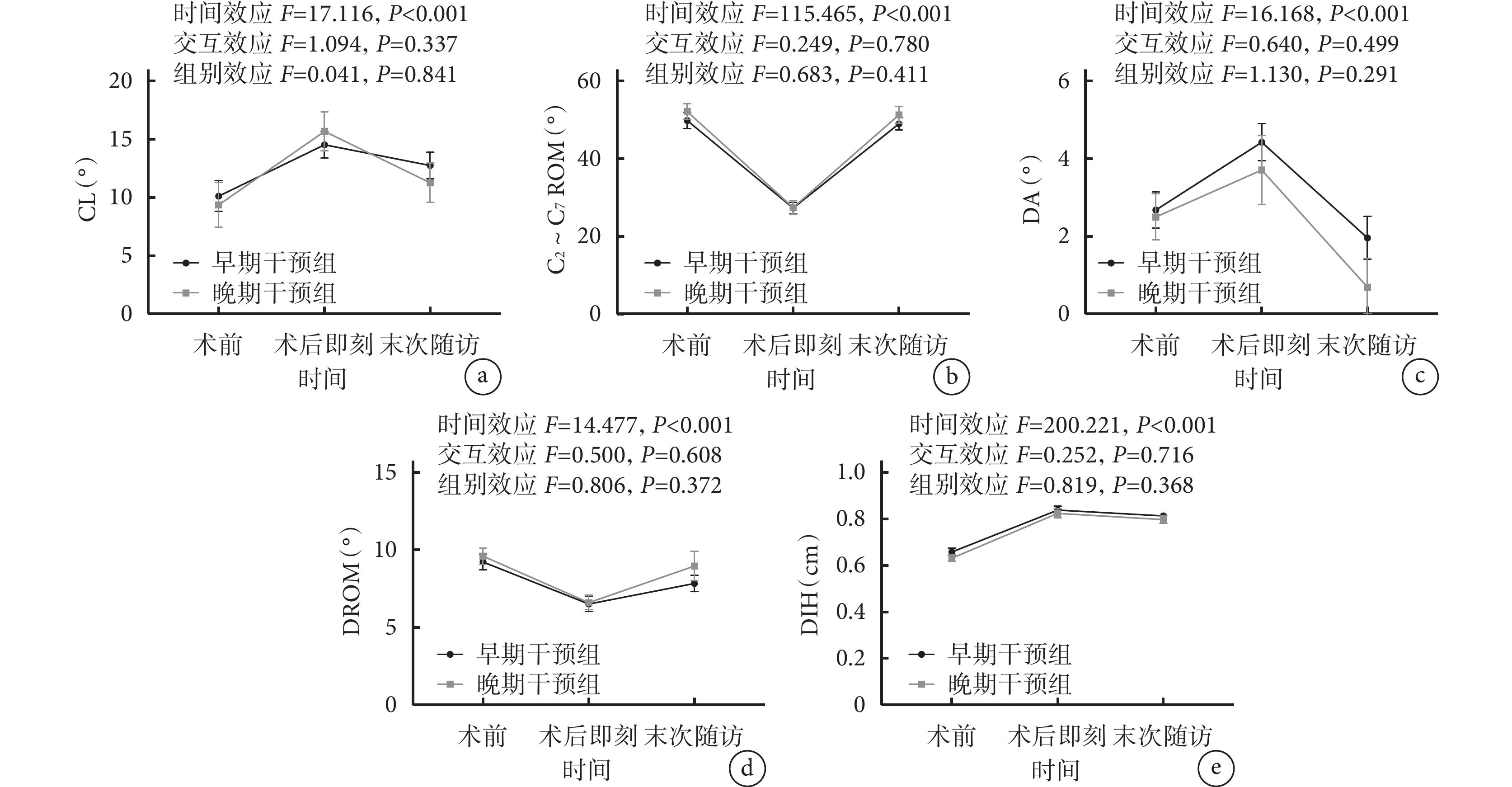

2008年1月—2020年3月,共269例患者于我院行單節段Prestige-LP人工頸椎間盤CDA治療,最終有90例患者符合選擇標準納入研究。根據術前癥狀持續時間將患者分為早期干預組(59例,術前癥狀持續時間<24個月)和晚期干預組(31例,術前癥狀持續時間≥24個月)[11-12,15,17-18]。兩組患者年齡、性別、身體質量指數(body mass index,BMI)、吸煙狀況、手術節段及術前頸部功能障礙指數(NDI)、疼痛視覺模擬評分(VAS)、頸椎曲度(cervical lordosis,CL)、C2~C7 ROM、置換節段角(disc angle,DA)、置換節段ROM(disc ROM,DROM)、置換節段間隙高度(disc intervertebral height,DIH)等基線資料比較差異均無統計學意義(P>0.05);術前早期干預組日本骨科協會(JOA)評分略高于晚期干預組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1、圖1。

圖1

兩組患者手術前后各影像學指標變化趨勢

圖1

兩組患者手術前后各影像學指標變化趨勢

a. CL;b. C2~C7 ROM;c. DA;d. DROM;e. DIH

Figure1. Change trends in radiological parameters before and after operation in two groupsa. CL; b. C2-C7 ROM; c. DA; d. DROM; e. DIH

1.2 手術方法及術后處理

患者全身麻醉后取標準仰臥位,頸肩部墊軟枕,維持頸椎生理曲度,用膠帶固定患者頭部,適度牽拉雙肩并以膠帶固定以充分暴露術區,C臂X線機結合定位薄膜透視以選擇合適的切口位置并作標記。消毒鋪巾后經標準Smith-Robinson入路充分暴露手術節段,再次透視確定目標節段無誤后,切開椎間盤前方纖維環,髓核鉗結合刮勺清除髓核組織,刮除椎間隙上、下軟骨終板。用電動磨鉆去除椎體前方骨贅,使用Caspar撐開器適度撐開椎間隙,切開后縱韌帶,咬骨鉗咬除上、下椎體后緣及鉤椎關節增生的骨贅,小心松解受壓神經根,神經剝離子檢查雙側神經根出口處無壓迫。使用 Prestige-LP專用試模器確定合適的假體型號,打磨終板后,鉆孔、開槽、沖洗椎間隙,植入對應型號假體。再次透視明確假體位置。徹底止血,沖洗切口并放置引流管,逐層縫合關閉切口。

術后予以適量補液、鎮痛等對癥支持治療,術后24 h內應用抗生素預防感染。術后第2天視引流量拔除引流管,指導患者正確佩戴頸托下床活動;出院后4~6周常規佩戴頸托保護,每日去頸托行頸椎功能鍛煉,定期門診隨訪。

1.3 療效評價指標

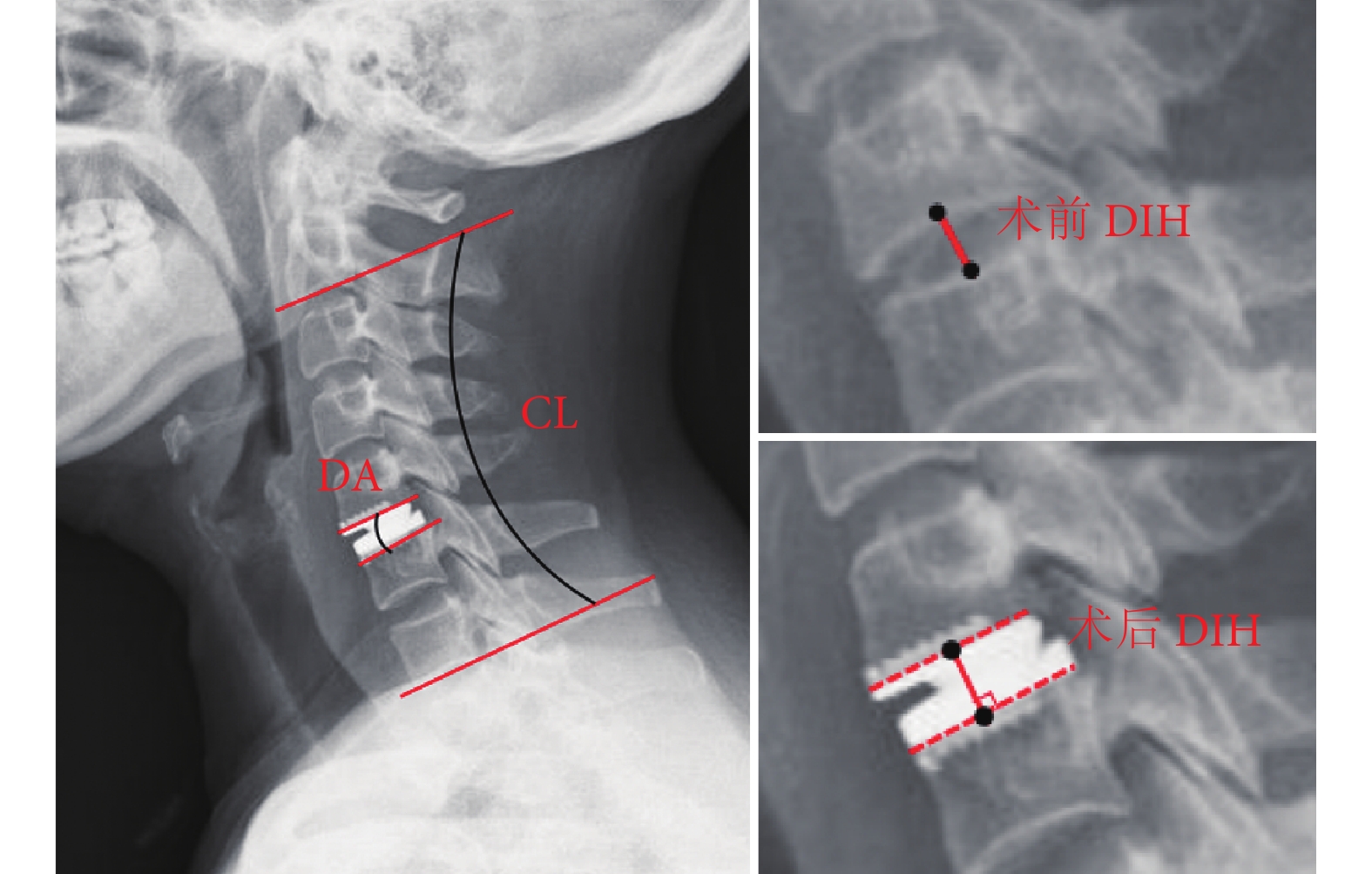

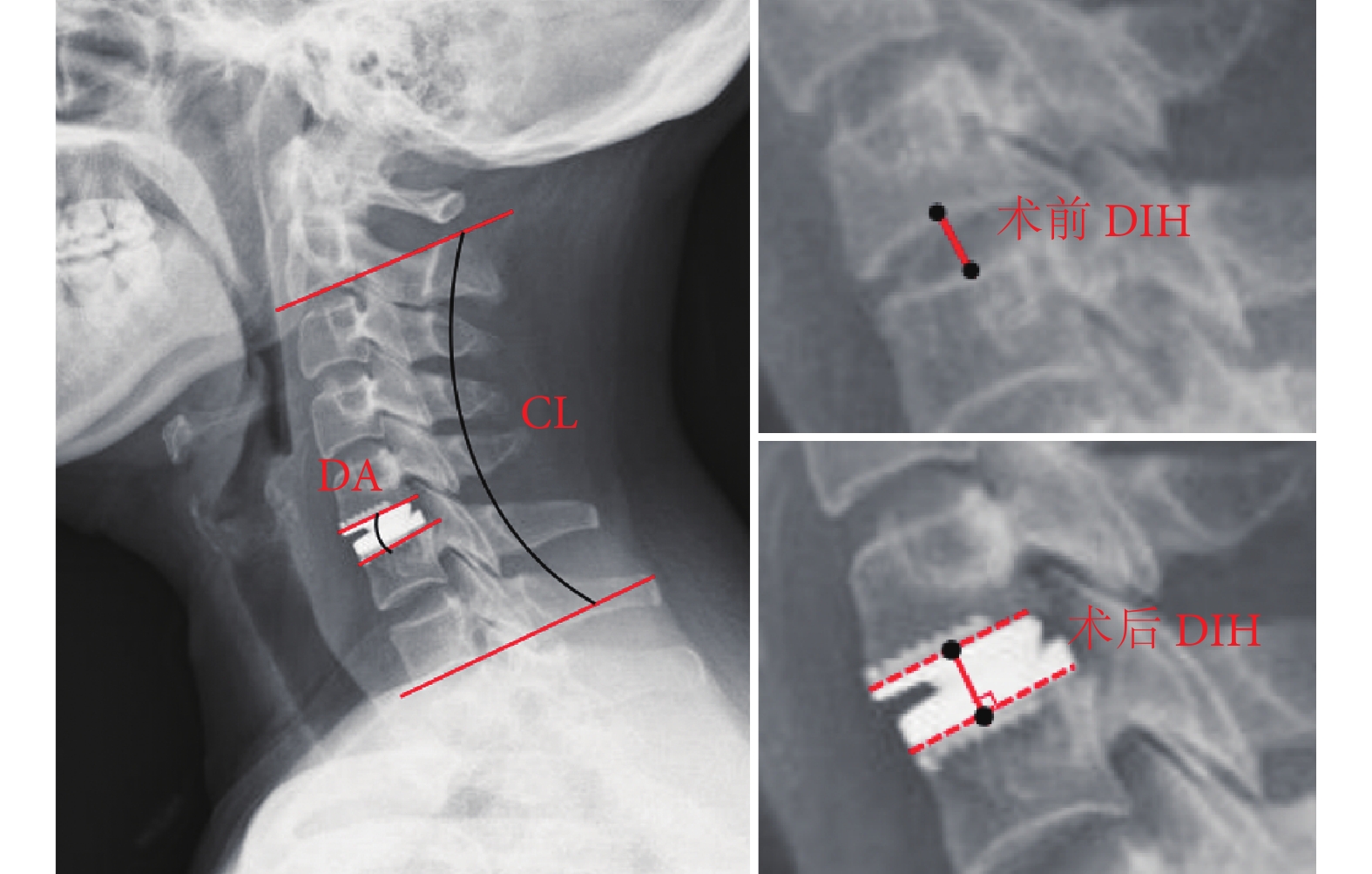

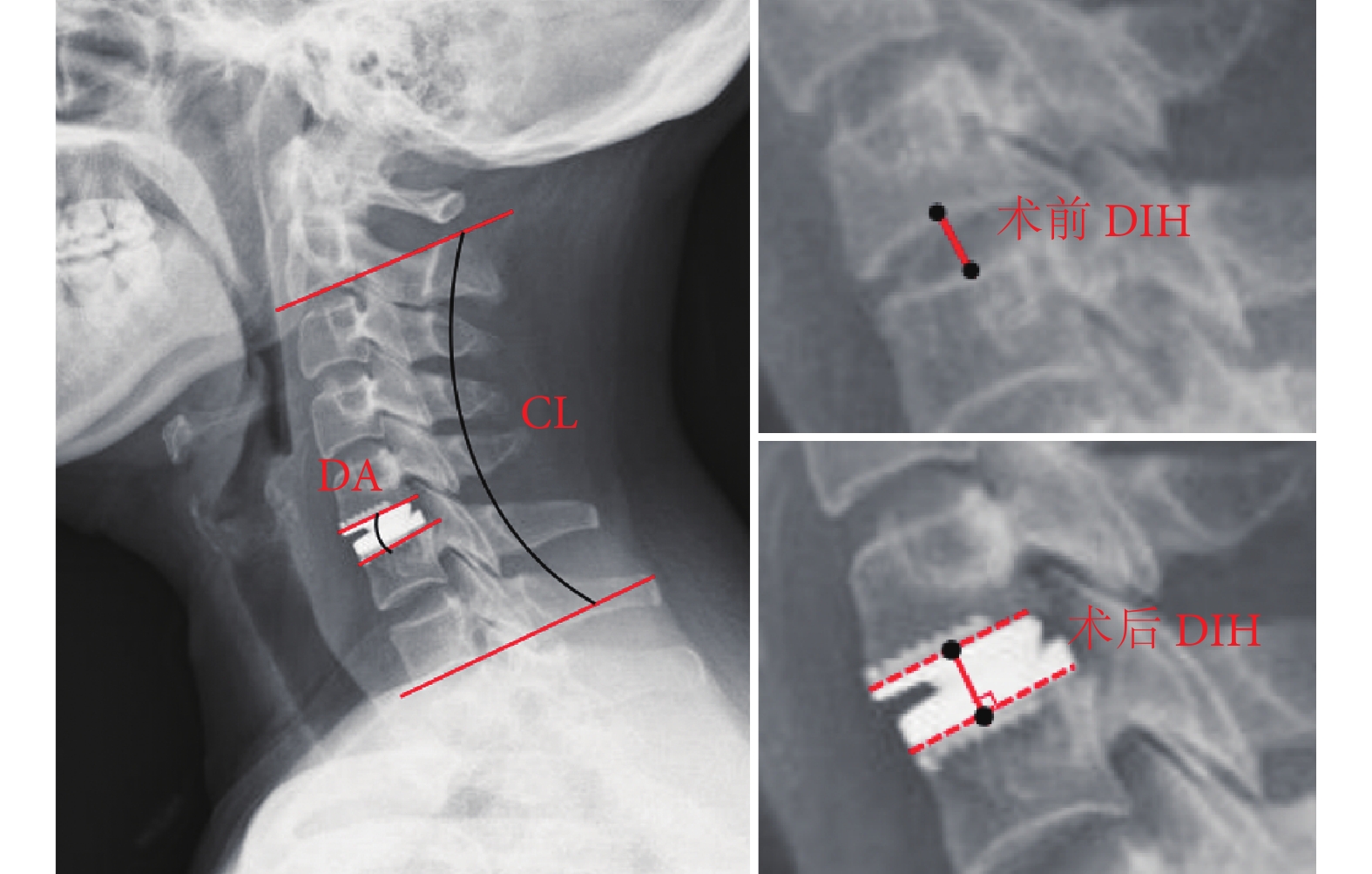

記錄并比較兩組手術時間、術中出血量、術后住院時間等圍術期指標;采用JOA評分、NDI及VAS評分評價臨床療效,以末次隨訪與術前的變化值進行比較。采用術前、術后即刻及末次隨訪時的以下指標進行影像學評估:① CL:頸椎側位X線片上沿C2椎體下緣和C7椎體下緣各畫一直線,兩直線所成夾角即為CL,前凸取正值,后凸取負值;② C2~C7 ROM:頸椎過伸及過屈位X線片上所測CL的差值;③ DA:側位X線片上沿置換節段上位椎體下緣和下位椎體上緣(置換后則沿假體上、下緣)各畫一直線,兩直線所成夾角即為DA,前凸取正值,后凸取負值;④ DROM:頸椎過伸及過屈位X線片上所測DA的差值;⑤ DIH:頸椎側位X線片上置換節段上位椎體下終板中點與下位椎體上終板中點之間連線的距離(置換后則為假體上緣中點至假體下緣的距離)。見圖2。

圖2

影像學參數測量示意圖

Figure2.

Measurement of radiographic parameters

圖2

影像學參數測量示意圖

Figure2.

Measurement of radiographic parameters

末次隨訪時,評估假體相關并發癥發生情況,包括:① 異位骨化(heterotopic ossification,HO):根據 McAfee等[19]的方法將其分為4級,1、2級為低級別HO,3、4級為高級別HO;② 椎體前緣骨吸收(anterior bone loss,ABL):計算公式為(術后即刻上位椎體下終板長度?隨訪時上位椎體下終板長度)/術后即刻上位椎體下終板長度×100%,當結果>1%時認為發生了ABL;③ 假體下沉:手術節段功能性脊柱單元高度丟失超過3 mm。

1.4 統計學方法

采用SPSS26.0統計軟件進行分析。計量資料經Shapiro-Wilk正態性檢驗,均符合正態分布,數據以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗;組間多個時間點比較采用重復測量方差分析,若不滿足球形檢驗,采用Greenhouse-Geisser法進行校正,同一組別不同時間點比較采用Bonferroni法,同一時間點不同組別間比較采用多因素方差分析。計數資料以頻數表示,組間比較采用χ2檢驗或 Fisher確切概率法。檢驗水準α=0.05。

2 結果

術后兩組患者均獲隨訪,隨訪時間24~120個月,平均53.4個月。兩組患者手術時間、術中出血量、隨訪時間比較差異均無統計學意義(P>0.05);晚期干預組術后住院時間長于早期干預組,差異有統計學意義(P<0.05)。末次隨訪時,兩組患者JOA評分、NDI及VAS評分均較術前明顯改善,差異有統計學意義(P<0.05);兩組間上述指標手術前后變化值比較差異均無統計學意義(P>0.05)。隨訪期間兩組均未出現手術翻修者。末次隨訪時,兩組假體相關并發癥(HO、ABL、假體下沉)發生情況比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表2。

)

Table2.

Comparison of outcome indicators between the two groups (

)

Table2.

Comparison of outcome indicators between the two groups ( )

)

影像學評估:組間比較示,手術前后各時間點兩組CL、C2~C7 ROM、DA、DROM、DIH差異均無統計學意義(P>0.05)。組內比較示,與術前相比,兩組CL術后即刻均顯著增大(P<0.05),但末次隨訪時晚期干預組CL已降低至術前水平(P>0.05),而早期干預組尚能維持術后即刻水平(P<0.05)。兩組術后即刻C2~C7 ROM及DROM較術前明顯降低(P<0.05),但末次隨訪時均恢復至術前水平(P>0.05)。早期干預組術后即刻DA較術前明顯增大(P<0.05),至末次隨訪時恢復至術前水平(P>0.05);晚期干預組術后即刻DA較術前稍增大,但差異無統計學意義(P>0.05),末次隨訪時較術后即刻顯著降低(P<0.05)。兩組患者術后即刻及末次隨訪時DIH均顯著大于術前,差異有統計學意義(P<0.05)。見圖1。

3 討論

CSR的發病率隨人口老齡化加速及工作生活方式改變而逐年增加[2],雖然大多數患者癥狀輕微或呈一過性,但有約25%患者癥狀可持續或加重[20]。CSR首選保守治療,對于保守治療無效、癥狀嚴重影響生活或神經功能進行性惡化者才建議手術治療[3-4,21-22]。ACDF是CSR手術治療的“金標準”,但部分患者因發生鄰椎病需再次手術[23-24]。CDA在達到與ACDF類似的臨床療效同時,可降低鄰椎病的發生率及二次手術率,已被廣泛用于CSR的手術治療[7-8,25]。雖然目前手術技術日趨成熟,但術前癥狀持續時間是否影響CDA最終療效,國內外目前尚無統一認識。

本研究回顧性分析了90例因CSR行CDA手術治療的患者,以術前癥狀持續時間24個月為分組節點,將患者分為早期干預組(術前癥狀持續時間<24個月)和晚期干預組(術前癥狀持續時間≥24個月)。對于分組節點的選擇,根據Wong 等[18]的研究結果,雖然大部分保守治療的CSR患者癥狀在發病后4~6個月內即有實質性改善,但完全康復時間為24~36個月,因此癥狀持續超過24個月可能與術后預后較差有關。此外,Basques等[15]對379例因CSR行ACDF的患者分析發現,術前癥狀持續時間分別為<6個月、6~12個月和≥12個月的3組患者,最終臨床結局未見明顯差異;但Tarazona等[17]對216例行ACDF治療的CSR患者研究表示,術前癥狀持續時間超過24個月是臨床結局較差的預測因素。在另外2項關于脊髓型頸椎病的研究中也發現,術前癥狀持續時間超過24個月與術后臨床結局較差相關[11-12]。因此24個月可能是術前癥狀持續時間對CSR患者手術療效產生影響的重要臨界值。

本研究結果顯示,兩組患者在年齡、性別、BMI、吸煙狀況、手術時間、術中出血量及隨訪時間等方面差異無統計學意義,這與Tarazona等[17]的研究結果一致。既往研究發現年齡、性別、BMI、吸煙狀況、手術時間及術中出血量均可能與術后臨床結局較差有關[11-12],本研究則排除了這些因素的干擾。但晚期干預組術后住院時間明顯長于早期干預組。術后住院時間在一定程度上反映患者術后短期內狀態,Zeidan等[26]研究發現,CDA術后住院時間延長的因素包括女性、糖尿病、切口感染或裂開、美國麻醉醫師協會(ASA)分級等。目前尚無研究報道術前癥狀持續時間可能延長CSR患者CDA術后住院時間,我們分析這可能是由于術前癥狀持續時間較長患者神經根受到壓迫或刺激時間較長,與周圍組織粘連較重,手術減壓后神經炎癥水腫較重,需要更長恢復時間。然而還需要進行更多研究來證實該推論。

在臨床療效評估方面,兩組患者末次隨訪時JOA評分、NDI及VAS評分均明顯改善,說明對于不同病程階段的CSR患者,CDA均能在一定程度上緩解其癥狀,改善功能障礙,這與既往研究結果一致[7-8]。在Matsukura等[12]的一項前瞻性研究中,術前癥狀持續時間較長患者JOA評分恢復率較低。而本研究中兩組患者手術前后JOA評分變化值比較差異無統計學意義,但值得注意的是,晚期干預組術前JOA評分基線水平略低于早期干預組,可能提示頸椎功能障礙加重,但由于缺乏晚期干預組術前JOA評分的連續變化資料,尚不能完全認為這僅僅是疾病進展的結果。此外,兩組患者各隨訪點的NDI及VAS評分差異均無統計學意義,說明在疼痛及由疼痛導致的生活質量下降方面,術前癥狀持續時間對患者手術結局無明顯影響。這與既往研究結果不盡相同,Basques等[15]的研究發現,術前癥狀持續時間為6~12個月及超過12個月的患者術前NDI及VAS評分均較癥狀持續時間<6個月的患者差,但末次隨訪時3組患者間無明顯差異。而在Tarazona等[17]的研究中,術前組間各指標無明顯差異,經過至少1年隨訪后,術前癥狀持續時間超過24個月患者與<6個月患者相比,其NDI、頸部及手臂疼痛評分、SF-12軀體項目評分均較差。雖然JOA評分在觀察者內部及觀察者間均具備較高信度,但NDI、SF-12軀體項目評分等受患者主觀因素影響較大[27-28]。因此對于僅存在疼痛癥狀的患者,手術干預延遲不影響其預后;而對于存在肢體麻木、肢體乏力或不靈活等癥狀的患者(更可能獲得較差的JOA評分),手術干預延遲可能會影響預后。鑒于目前類似研究少,后續仍需進行前瞻性多中心大樣本研究進一步探討。

在影像學指標方面,頸椎在解剖學上存在一個生理性前凸,既往研究發現,頸椎生理性前凸的丟失與較差的臨床結局相關[29-31]。本研究中,兩組患者術前CL均小于正常范圍,術后即刻均有顯著改善,至末次隨訪時組內比較示早期干預組尚能維持術后即刻水平,但晚期干預組已降至術前水平,提示癥狀持續時間較長的患者術后維持CL的能力較弱。我們分析其原因可能與長期慢性疼痛及肌肉緊張導致的頸部力學平衡紊亂有關。Panjabi等[32]認為,在生理環境下頸椎的機械穩定性80%由頸部肌肉提供。而頸部慢性疼痛及肌肉痙攣可能影響頸部屈伸肌力平衡,最終影響術后CL的維持[33]。但本研究未納入肌肉評價指標,后續研究可通過評估CRS患者在不同病程中的頸部肌肉狀態,從而進一步明確兩組患者在CL維持能力上的差異與頸部肌肉狀態的相關性。對于C2~C7 ROM及DROM,兩組患者比較差異無統計學意義,術后即刻ROM下降可能與術后疼痛相關。末次隨訪時,兩組患者均有較好的ROM,這也說明CDA手術可較好地保留CSR患者頸椎節段及整體ROM,且不受患者術前癥狀持續時間的影響。在既往關于術前癥狀持續時間對頸椎術后臨床結局影響相關的研究中,均未納入頸椎影像學指標,本研究首次將頸椎矢狀面參數納入分析,雖然兩組患者間各參數未顯示出明顯差異,但結果提示兩組患者在術后CL維持上表現可能存在不同。

在假體相關并發癥方面,雖然CDA手術較好地保留了節段ROM,但越來越多研究發現,術后HO、ABL及假體下沉等并發癥的發生仍然可能影響手術節段乃至整個頸椎的生物力學模式[34-36]。術前癥狀持續時間是否影響CSR患者CDA術后假體相關并發癥的發生率,目前尚未見報道。本研究發現,HO及ABL在CDA手術患者中較為常見,不管是早期干預組還是晚期干預組,末次隨訪時均有超過一半的患者出現不同程度HO及ABL,假體下沉發生率相對較低,但各并發癥發生率在兩組患者間差異無統計學意義。

綜上述,術前癥狀持續時間對CSR患者CDA術后療效具有顯著影響,術前癥狀持續時間≥24個月的患者術后住院時間更長,CL維持能力可能更差。本研究具有一定局限性:首先,本研究為回顧性研究,且部分指標受患者主觀因素影響較大,難以避免偏倚;其次,樣本量偏小,分組方法較為粗糙,無法得出更為具體的術前癥狀持續時間的最佳閾值;另外,由于每種類型的人工頸椎間盤假體其生物力學性能各有不同,本研究限定了假體為Prestige-LP人工頸椎間盤,研究結果可能不適用于其他類型假體;最后,研究僅納入了行單節段CDA的患者,對于行多節段CDA或CDA與ACDF混雜手術的患者,結果可能不同,均有待進一步研究明確。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經四川大學華西醫院生物醫學倫理委員會批準[2019年審(946)號];患者均知情同意

作者貢獻聲明 李益:文章撰寫、數據收集、研究設計及統計分析;何俊波、吳廷奎:參與數據收集整理及統計分析;丁琛、王貝宇:參與研究實施;劉浩:研究設計、經費支持、對文章的知識性內容作批評性審閱

神經根型頸椎病(cervical spondylotic radiculopathy,CSR)是指頸椎間盤變性、鉤椎關節骨質增生、頸椎小關節及韌帶松弛等原因,導致頸神經根受到壓迫或刺激,引起的頸部和上肢疼痛、麻木、乏力及反射異常等臨床綜合征[1-2]。對于癥狀嚴重影響生活或神經功能進行性加重的CSR患者,手術是首選治療方式[3-4]。頸前路減壓植骨融合內固定術(anterior cervical discectomy and fusion,ACDF)是治療CSR的經典術式,療效確切,但多項研究報道其存在減少頸椎活動度(range of motion,ROM)及增加鄰椎病發生率等缺點[5-6]。人工頸椎間盤置換術(cervical disc arthroplasty,CDA)可在神經減壓的同時保留頸椎節段ROM,已成為治療頸椎病的又一重要術式[7-8]。

然而對于何時進行手術干預患者獲益最大,國內外尚無統一標準。已有較多研究證實,對于脊髓型頸椎病、頸椎后縱韌帶骨化癥、腰椎管狹窄癥及腰椎退變性滑脫癥等患者,術前癥狀持續時間較長與臨床結局較差有關[9-13],這提示上述疾病早期干預患者獲益更大。相比于脊髓型頸椎病、頸椎后縱韌帶骨化癥等疾病,CSR的手術干預時機更為模糊,許多患者在保守治療過程中經歷長期的肢體疼痛、麻木等癥狀后,仍然需要手術干預。但不同的術前癥狀持續時間是否影響CSR患者術后療效目前仍存在很大爭議[14-17]。Basques等[15]回顧分析了379例因CSR行ACDF治療的患者資料,結果顯示術前癥狀持續時間并不影響其術后療效;而在Burneikiene等[16]進行的一項前瞻性臨床研究中,術前癥狀持續時間較短的CSR患者,其癥狀在術后獲得了更好緩解。鑒于此,本研究擬采用回顧性臨床研究探討術前癥狀持續時間對CSR患者行CDA術后療效的影響,為確定最佳手術干預時機提供參考。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者納入標準:① 年齡18~65歲;② 診斷為CSR;③ 行C3~7單節段CDA治療;④ 隨訪時間≥2年;⑤ 假體為Prestige-LP人工頸椎間盤;⑥ 手術由同一位高年資脊柱外科醫師完成。排除臨床或影像學資料不完整者。

2008年1月—2020年3月,共269例患者于我院行單節段Prestige-LP人工頸椎間盤CDA治療,最終有90例患者符合選擇標準納入研究。根據術前癥狀持續時間將患者分為早期干預組(59例,術前癥狀持續時間<24個月)和晚期干預組(31例,術前癥狀持續時間≥24個月)[11-12,15,17-18]。兩組患者年齡、性別、身體質量指數(body mass index,BMI)、吸煙狀況、手術節段及術前頸部功能障礙指數(NDI)、疼痛視覺模擬評分(VAS)、頸椎曲度(cervical lordosis,CL)、C2~C7 ROM、置換節段角(disc angle,DA)、置換節段ROM(disc ROM,DROM)、置換節段間隙高度(disc intervertebral height,DIH)等基線資料比較差異均無統計學意義(P>0.05);術前早期干預組日本骨科協會(JOA)評分略高于晚期干預組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1、圖1。

圖1

兩組患者手術前后各影像學指標變化趨勢

圖1

兩組患者手術前后各影像學指標變化趨勢

a. CL;b. C2~C7 ROM;c. DA;d. DROM;e. DIH

Figure1. Change trends in radiological parameters before and after operation in two groupsa. CL; b. C2-C7 ROM; c. DA; d. DROM; e. DIH

1.2 手術方法及術后處理

患者全身麻醉后取標準仰臥位,頸肩部墊軟枕,維持頸椎生理曲度,用膠帶固定患者頭部,適度牽拉雙肩并以膠帶固定以充分暴露術區,C臂X線機結合定位薄膜透視以選擇合適的切口位置并作標記。消毒鋪巾后經標準Smith-Robinson入路充分暴露手術節段,再次透視確定目標節段無誤后,切開椎間盤前方纖維環,髓核鉗結合刮勺清除髓核組織,刮除椎間隙上、下軟骨終板。用電動磨鉆去除椎體前方骨贅,使用Caspar撐開器適度撐開椎間隙,切開后縱韌帶,咬骨鉗咬除上、下椎體后緣及鉤椎關節增生的骨贅,小心松解受壓神經根,神經剝離子檢查雙側神經根出口處無壓迫。使用 Prestige-LP專用試模器確定合適的假體型號,打磨終板后,鉆孔、開槽、沖洗椎間隙,植入對應型號假體。再次透視明確假體位置。徹底止血,沖洗切口并放置引流管,逐層縫合關閉切口。

術后予以適量補液、鎮痛等對癥支持治療,術后24 h內應用抗生素預防感染。術后第2天視引流量拔除引流管,指導患者正確佩戴頸托下床活動;出院后4~6周常規佩戴頸托保護,每日去頸托行頸椎功能鍛煉,定期門診隨訪。

1.3 療效評價指標

記錄并比較兩組手術時間、術中出血量、術后住院時間等圍術期指標;采用JOA評分、NDI及VAS評分評價臨床療效,以末次隨訪與術前的變化值進行比較。采用術前、術后即刻及末次隨訪時的以下指標進行影像學評估:① CL:頸椎側位X線片上沿C2椎體下緣和C7椎體下緣各畫一直線,兩直線所成夾角即為CL,前凸取正值,后凸取負值;② C2~C7 ROM:頸椎過伸及過屈位X線片上所測CL的差值;③ DA:側位X線片上沿置換節段上位椎體下緣和下位椎體上緣(置換后則沿假體上、下緣)各畫一直線,兩直線所成夾角即為DA,前凸取正值,后凸取負值;④ DROM:頸椎過伸及過屈位X線片上所測DA的差值;⑤ DIH:頸椎側位X線片上置換節段上位椎體下終板中點與下位椎體上終板中點之間連線的距離(置換后則為假體上緣中點至假體下緣的距離)。見圖2。

圖2

影像學參數測量示意圖

Figure2.

Measurement of radiographic parameters

圖2

影像學參數測量示意圖

Figure2.

Measurement of radiographic parameters

末次隨訪時,評估假體相關并發癥發生情況,包括:① 異位骨化(heterotopic ossification,HO):根據 McAfee等[19]的方法將其分為4級,1、2級為低級別HO,3、4級為高級別HO;② 椎體前緣骨吸收(anterior bone loss,ABL):計算公式為(術后即刻上位椎體下終板長度?隨訪時上位椎體下終板長度)/術后即刻上位椎體下終板長度×100%,當結果>1%時認為發生了ABL;③ 假體下沉:手術節段功能性脊柱單元高度丟失超過3 mm。

1.4 統計學方法

采用SPSS26.0統計軟件進行分析。計量資料經Shapiro-Wilk正態性檢驗,均符合正態分布,數據以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗;組間多個時間點比較采用重復測量方差分析,若不滿足球形檢驗,采用Greenhouse-Geisser法進行校正,同一組別不同時間點比較采用Bonferroni法,同一時間點不同組別間比較采用多因素方差分析。計數資料以頻數表示,組間比較采用χ2檢驗或 Fisher確切概率法。檢驗水準α=0.05。

2 結果

術后兩組患者均獲隨訪,隨訪時間24~120個月,平均53.4個月。兩組患者手術時間、術中出血量、隨訪時間比較差異均無統計學意義(P>0.05);晚期干預組術后住院時間長于早期干預組,差異有統計學意義(P<0.05)。末次隨訪時,兩組患者JOA評分、NDI及VAS評分均較術前明顯改善,差異有統計學意義(P<0.05);兩組間上述指標手術前后變化值比較差異均無統計學意義(P>0.05)。隨訪期間兩組均未出現手術翻修者。末次隨訪時,兩組假體相關并發癥(HO、ABL、假體下沉)發生情況比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表2。

)

Table2.

Comparison of outcome indicators between the two groups (

)

Table2.

Comparison of outcome indicators between the two groups ( )

)

影像學評估:組間比較示,手術前后各時間點兩組CL、C2~C7 ROM、DA、DROM、DIH差異均無統計學意義(P>0.05)。組內比較示,與術前相比,兩組CL術后即刻均顯著增大(P<0.05),但末次隨訪時晚期干預組CL已降低至術前水平(P>0.05),而早期干預組尚能維持術后即刻水平(P<0.05)。兩組術后即刻C2~C7 ROM及DROM較術前明顯降低(P<0.05),但末次隨訪時均恢復至術前水平(P>0.05)。早期干預組術后即刻DA較術前明顯增大(P<0.05),至末次隨訪時恢復至術前水平(P>0.05);晚期干預組術后即刻DA較術前稍增大,但差異無統計學意義(P>0.05),末次隨訪時較術后即刻顯著降低(P<0.05)。兩組患者術后即刻及末次隨訪時DIH均顯著大于術前,差異有統計學意義(P<0.05)。見圖1。

3 討論

CSR的發病率隨人口老齡化加速及工作生活方式改變而逐年增加[2],雖然大多數患者癥狀輕微或呈一過性,但有約25%患者癥狀可持續或加重[20]。CSR首選保守治療,對于保守治療無效、癥狀嚴重影響生活或神經功能進行性惡化者才建議手術治療[3-4,21-22]。ACDF是CSR手術治療的“金標準”,但部分患者因發生鄰椎病需再次手術[23-24]。CDA在達到與ACDF類似的臨床療效同時,可降低鄰椎病的發生率及二次手術率,已被廣泛用于CSR的手術治療[7-8,25]。雖然目前手術技術日趨成熟,但術前癥狀持續時間是否影響CDA最終療效,國內外目前尚無統一認識。

本研究回顧性分析了90例因CSR行CDA手術治療的患者,以術前癥狀持續時間24個月為分組節點,將患者分為早期干預組(術前癥狀持續時間<24個月)和晚期干預組(術前癥狀持續時間≥24個月)。對于分組節點的選擇,根據Wong 等[18]的研究結果,雖然大部分保守治療的CSR患者癥狀在發病后4~6個月內即有實質性改善,但完全康復時間為24~36個月,因此癥狀持續超過24個月可能與術后預后較差有關。此外,Basques等[15]對379例因CSR行ACDF的患者分析發現,術前癥狀持續時間分別為<6個月、6~12個月和≥12個月的3組患者,最終臨床結局未見明顯差異;但Tarazona等[17]對216例行ACDF治療的CSR患者研究表示,術前癥狀持續時間超過24個月是臨床結局較差的預測因素。在另外2項關于脊髓型頸椎病的研究中也發現,術前癥狀持續時間超過24個月與術后臨床結局較差相關[11-12]。因此24個月可能是術前癥狀持續時間對CSR患者手術療效產生影響的重要臨界值。

本研究結果顯示,兩組患者在年齡、性別、BMI、吸煙狀況、手術時間、術中出血量及隨訪時間等方面差異無統計學意義,這與Tarazona等[17]的研究結果一致。既往研究發現年齡、性別、BMI、吸煙狀況、手術時間及術中出血量均可能與術后臨床結局較差有關[11-12],本研究則排除了這些因素的干擾。但晚期干預組術后住院時間明顯長于早期干預組。術后住院時間在一定程度上反映患者術后短期內狀態,Zeidan等[26]研究發現,CDA術后住院時間延長的因素包括女性、糖尿病、切口感染或裂開、美國麻醉醫師協會(ASA)分級等。目前尚無研究報道術前癥狀持續時間可能延長CSR患者CDA術后住院時間,我們分析這可能是由于術前癥狀持續時間較長患者神經根受到壓迫或刺激時間較長,與周圍組織粘連較重,手術減壓后神經炎癥水腫較重,需要更長恢復時間。然而還需要進行更多研究來證實該推論。

在臨床療效評估方面,兩組患者末次隨訪時JOA評分、NDI及VAS評分均明顯改善,說明對于不同病程階段的CSR患者,CDA均能在一定程度上緩解其癥狀,改善功能障礙,這與既往研究結果一致[7-8]。在Matsukura等[12]的一項前瞻性研究中,術前癥狀持續時間較長患者JOA評分恢復率較低。而本研究中兩組患者手術前后JOA評分變化值比較差異無統計學意義,但值得注意的是,晚期干預組術前JOA評分基線水平略低于早期干預組,可能提示頸椎功能障礙加重,但由于缺乏晚期干預組術前JOA評分的連續變化資料,尚不能完全認為這僅僅是疾病進展的結果。此外,兩組患者各隨訪點的NDI及VAS評分差異均無統計學意義,說明在疼痛及由疼痛導致的生活質量下降方面,術前癥狀持續時間對患者手術結局無明顯影響。這與既往研究結果不盡相同,Basques等[15]的研究發現,術前癥狀持續時間為6~12個月及超過12個月的患者術前NDI及VAS評分均較癥狀持續時間<6個月的患者差,但末次隨訪時3組患者間無明顯差異。而在Tarazona等[17]的研究中,術前組間各指標無明顯差異,經過至少1年隨訪后,術前癥狀持續時間超過24個月患者與<6個月患者相比,其NDI、頸部及手臂疼痛評分、SF-12軀體項目評分均較差。雖然JOA評分在觀察者內部及觀察者間均具備較高信度,但NDI、SF-12軀體項目評分等受患者主觀因素影響較大[27-28]。因此對于僅存在疼痛癥狀的患者,手術干預延遲不影響其預后;而對于存在肢體麻木、肢體乏力或不靈活等癥狀的患者(更可能獲得較差的JOA評分),手術干預延遲可能會影響預后。鑒于目前類似研究少,后續仍需進行前瞻性多中心大樣本研究進一步探討。

在影像學指標方面,頸椎在解剖學上存在一個生理性前凸,既往研究發現,頸椎生理性前凸的丟失與較差的臨床結局相關[29-31]。本研究中,兩組患者術前CL均小于正常范圍,術后即刻均有顯著改善,至末次隨訪時組內比較示早期干預組尚能維持術后即刻水平,但晚期干預組已降至術前水平,提示癥狀持續時間較長的患者術后維持CL的能力較弱。我們分析其原因可能與長期慢性疼痛及肌肉緊張導致的頸部力學平衡紊亂有關。Panjabi等[32]認為,在生理環境下頸椎的機械穩定性80%由頸部肌肉提供。而頸部慢性疼痛及肌肉痙攣可能影響頸部屈伸肌力平衡,最終影響術后CL的維持[33]。但本研究未納入肌肉評價指標,后續研究可通過評估CRS患者在不同病程中的頸部肌肉狀態,從而進一步明確兩組患者在CL維持能力上的差異與頸部肌肉狀態的相關性。對于C2~C7 ROM及DROM,兩組患者比較差異無統計學意義,術后即刻ROM下降可能與術后疼痛相關。末次隨訪時,兩組患者均有較好的ROM,這也說明CDA手術可較好地保留CSR患者頸椎節段及整體ROM,且不受患者術前癥狀持續時間的影響。在既往關于術前癥狀持續時間對頸椎術后臨床結局影響相關的研究中,均未納入頸椎影像學指標,本研究首次將頸椎矢狀面參數納入分析,雖然兩組患者間各參數未顯示出明顯差異,但結果提示兩組患者在術后CL維持上表現可能存在不同。

在假體相關并發癥方面,雖然CDA手術較好地保留了節段ROM,但越來越多研究發現,術后HO、ABL及假體下沉等并發癥的發生仍然可能影響手術節段乃至整個頸椎的生物力學模式[34-36]。術前癥狀持續時間是否影響CSR患者CDA術后假體相關并發癥的發生率,目前尚未見報道。本研究發現,HO及ABL在CDA手術患者中較為常見,不管是早期干預組還是晚期干預組,末次隨訪時均有超過一半的患者出現不同程度HO及ABL,假體下沉發生率相對較低,但各并發癥發生率在兩組患者間差異無統計學意義。

綜上述,術前癥狀持續時間對CSR患者CDA術后療效具有顯著影響,術前癥狀持續時間≥24個月的患者術后住院時間更長,CL維持能力可能更差。本研究具有一定局限性:首先,本研究為回顧性研究,且部分指標受患者主觀因素影響較大,難以避免偏倚;其次,樣本量偏小,分組方法較為粗糙,無法得出更為具體的術前癥狀持續時間的最佳閾值;另外,由于每種類型的人工頸椎間盤假體其生物力學性能各有不同,本研究限定了假體為Prestige-LP人工頸椎間盤,研究結果可能不適用于其他類型假體;最后,研究僅納入了行單節段CDA的患者,對于行多節段CDA或CDA與ACDF混雜手術的患者,結果可能不同,均有待進一步研究明確。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經四川大學華西醫院生物醫學倫理委員會批準[2019年審(946)號];患者均知情同意

作者貢獻聲明 李益:文章撰寫、數據收集、研究設計及統計分析;何俊波、吳廷奎:參與數據收集整理及統計分析;丁琛、王貝宇:參與研究實施;劉浩:研究設計、經費支持、對文章的知識性內容作批評性審閱