引用本文: 劉朝宇, 賈國強, 黃秀明, 申向陽, 姚杰, 馬海龍. 超聲引導閉合復位克氏針固定治療不同類型兒童不穩定型肱骨外髁骨折療效比較. 中國修復重建外科雜志, 2024, 38(3): 278-283. doi: 10.7507/1002-1892.202312018 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

兒童肱骨外髁骨折臨床上較為常見,約占肘關節骨折的16%[1]。肱骨外髁骨折常累及肱骨遠端軟骨,無論是診斷還是治療,X線片均無法顯示關節軟骨鉸鏈對位情況。2008年,韓國學者Song等[2]根據骨折線特點提出了Song分型并指導臨床治療,1、2型采用石膏固定保守治療,3型及以上為不穩定型,首先采用閉合復位,復位失敗則行切開復位鋼針固定。傳統輔助閉合復位方式主要為X線關節造影,但臨床應用并不廣泛[3-4]。目前,隨著超聲技術在臨床上的快速發展,對明顯移位的肱骨外髁骨折行超聲引導下閉合復位穿針固定越來越多[5-9]。相比于X線關節造影,超聲不僅具有無輻射、清晰顯示肱骨遠端軟骨鉸鏈、多方位動態監測復位過程等優點,還能更好地驗證軟骨鉸鏈對位對線情況,確保復位質量。然而,超聲引導下治療不同分型肱骨外髁骨折間療效差異,以及對合并關節脫位者治療效果如何等并未見報道。因此,本研究擬比較超聲引導下閉合復位克氏針固定治療不同分型的兒童不穩定型肱骨外髁骨折療效差異,為臨床治療提供參考。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患兒納入標準:① 肱骨外髁骨折,Song分型為不穩定型(4、5型)或合并關節脫位;② 年齡<14歲;③ 采用超聲引導下閉合復位克氏針固定治療;④ 隨訪時間>6個月。排除標準:① 合并尺骨鷹嘴骨折、冠突骨折等肘關節骨折;② 同側肢體多發骨折;③ 開放性骨折、病理性骨折;④ 臨床資料不全。

2021年1月—2022年10月安徽醫科大學兒童醫學中心、安徽醫科大學附屬阜陽市人民醫院、贛州市婦幼保健院三中心收治的兒童肱骨外髁骨折中,共94例符合選擇標準納入研究。其中Song 4型42例(A組)、Song 5型38例(B組)、合并關節脫位14例(C組)。3組患兒性別、年齡、側別、致傷原因、受傷至手術時間等基線資料比較差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。

1.2 手術方法

靜脈吸入復合麻醉后,患兒取仰臥位,患肢置于C臂臺。超聲下多方位評估骨折塊移位方向和程度,再根據分組情況分別進行骨折復位。A組:伸直位輕度牽引和內翻患肢,創造骨折塊內移活動空間,術者拇指向前上方擠壓骨折塊,并使患肢過伸和外翻,超聲下判斷骨折塊復位質量,在冠狀位橫切面、冠狀位前外側縱形切面、矢狀位外側縱形切面和矢狀位后外側縱形切面評估。B組:首先內翻患肢,拇指頂在骨折斷端間隙,屈曲外翻肘關節,復位翻轉骨折塊;若復位不成功,使用2.5 mm克氏針置于骨折間隙,利用撬撥復位翻轉骨折塊,翻轉復位成功后操作同A組[10]。C組:首先復位肘關節,其余操作同B組。根據患兒年齡選擇直徑1.5 mm或2.0 mm克氏針,復位成功后于超聲監視下,首先平行關節面置入最遠端外髁軟骨至內髁方向克氏針,減少關節面移位,克氏針完全位于骨骺內;然后再散形置入另外2枚干骺端方向克氏針。3枚克氏針針尾均置于皮外。

1.3 術后處理及療效評價指標

術后患肢使用長臂石膏托固定,肘關節位于屈曲90° 旋轉中立位,石膏固定4~6周。術后4~6周復查示骨折愈合,拔出克氏針,囑患兒進行主動功能鍛煉,禁止被動鍛煉。術后3、6、12個月門診復查,進一步指導功能鍛煉。

記錄并比較3組患兒手術時間及并發癥(感染、骨不連及肘內、外翻畸形等)發生情況。采用超聲檢查評估閉合復位失敗情況。末次隨訪時行X線片檢查,測量患側Baumann角、髁干角、提攜角、外側骨贅(以髁間寬度比值評估)等影像學指標,并測量患側肘關節伸直、屈曲、旋前、旋后活動度;采用Mayo評分[11-12]評價肘關節功能。

1.4 統計學方法

采用SPSS23.0統計軟件進行分析。計量資料經Shapiro-Wilk檢驗均符合正態分布,數據以均數±標準差表示,3組間比較采用單因素方差分析,兩兩比較采用LSD檢驗;計數資料組間比較采用四格表卡方檢驗或列聯表卡方檢驗;檢驗水準α=0.05。

2 結果

A組手術時間顯著多于B、C組,差異均有統計學意義(P<0.05);B、C組間差異無統計學意義(P>0.05)。A、B、C組分別有7、2、5例發生閉合復位失敗,失敗率比較差異無統計學意義(P>0.05)。患兒均獲隨訪,隨訪時間6~28個月,平均15.7個月;3組隨訪時間比較差異無統計學意義(P>0.05)。術后并發癥:A 組2例延遲愈合,4例針道感染,1例滑車壞死,39例發生外側骨贅;B組1例畸形愈合,5例針道感染,1例再移位,26例發生外側骨贅;C組2例針道感染,10例發生外側骨贅。3組各種并發癥發生率比較差異均無統計學意義(P>0.05)。所有患兒均無肘內、外翻畸形發生。末次隨訪時,除A組髁干角顯著大于B、C組,差異有統計學意義(P<0.05)外,其余影像學指標、肘關節活動度及Mayo評分組間比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表2,圖1。

圖1

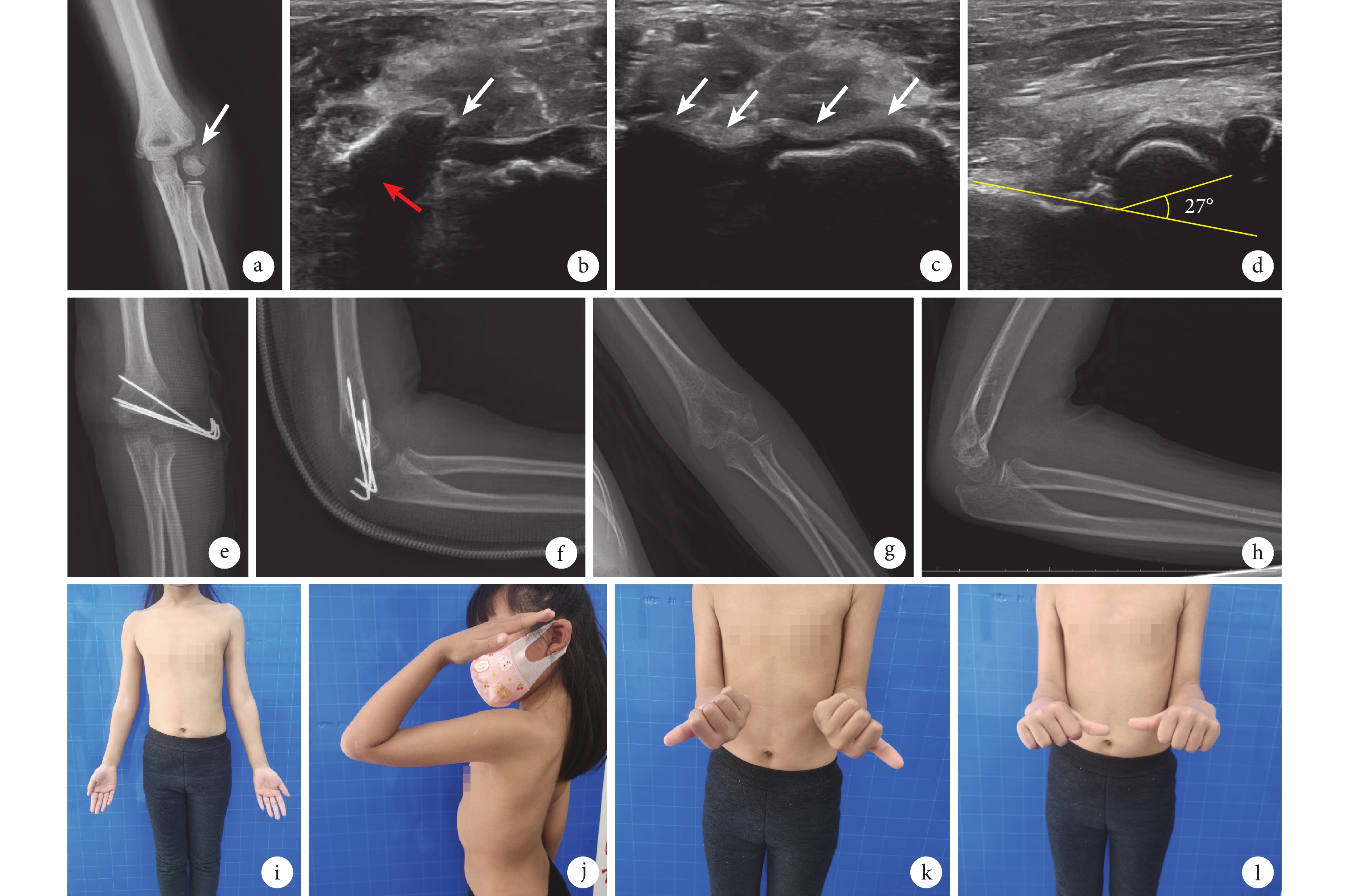

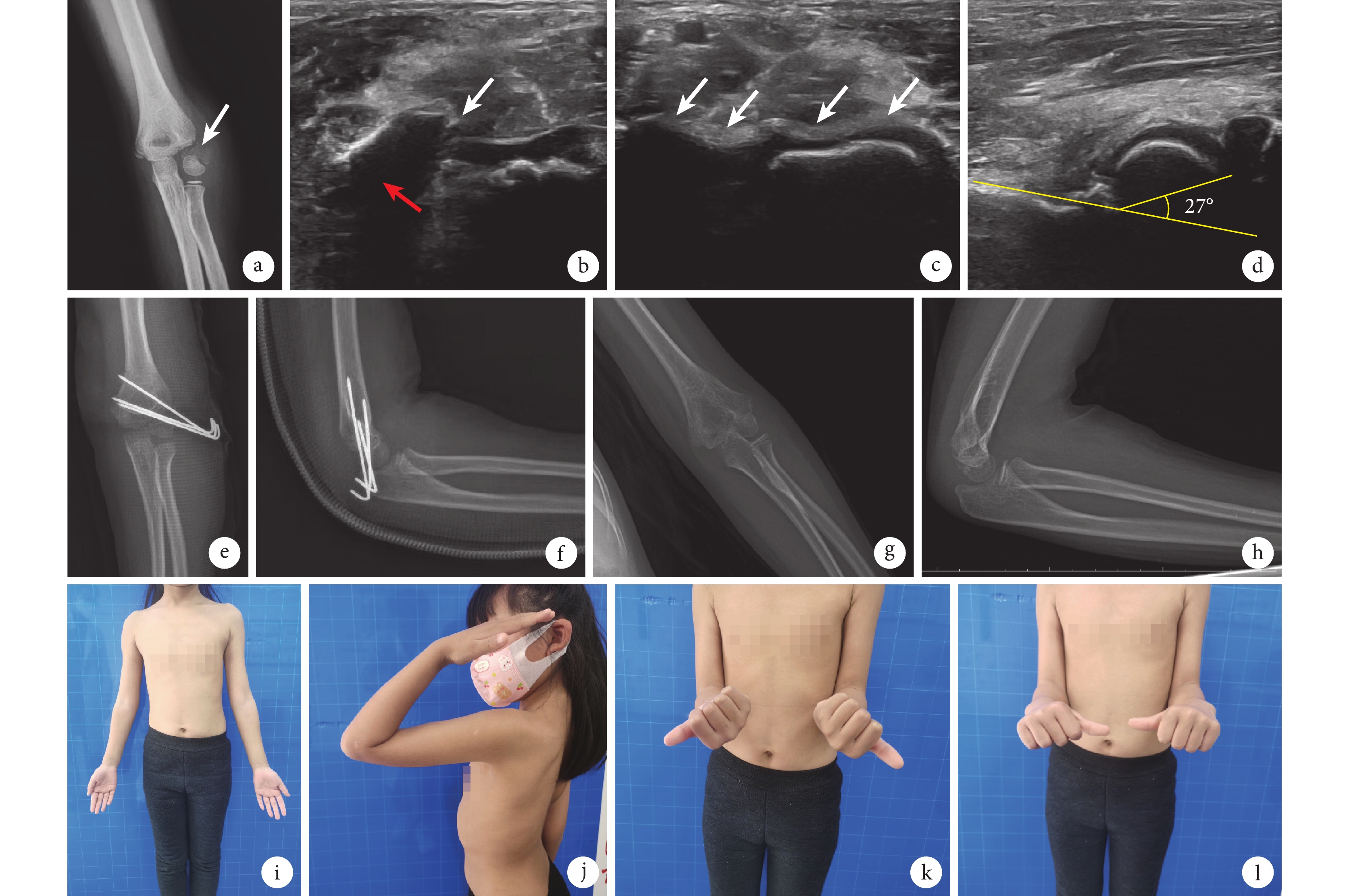

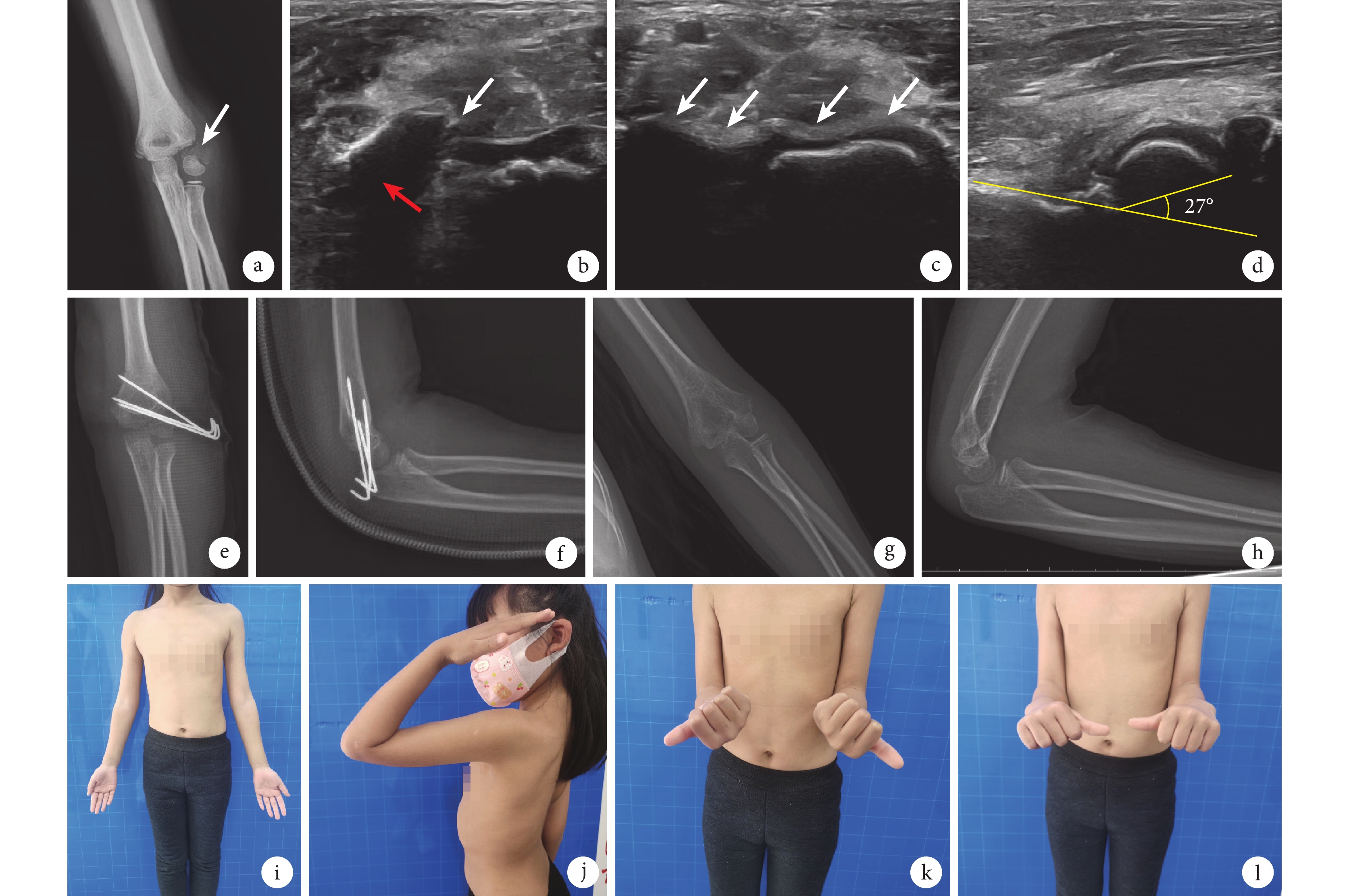

B組患兒,女,6歲,摔傷致左肱骨外髁骨折(Song 5型)

圖1

B組患兒,女,6歲,摔傷致左肱骨外髁骨折(Song 5型)

a. 術前X線片(箭頭示翻轉骨折塊);b. 超聲引導下肱骨外髁骨折翻轉(紅箭頭為翻轉骨折塊,白箭頭為骨折線);c. 超聲引導下閉合復位后冠狀面關節軟骨恢復連續性(箭頭);d. 超聲矢狀位示恢復正常髁干角(27°),無階梯和移位;e、f. 術后即刻X線片示骨折對位對線良好;g、h. 術后19個月X線片示骨折愈合,無滑車壞死、外側骨贅并發癥;i~l. 術后19個月患兒肘關節屈伸、旋轉功能良好

Figure1. A 6-year-old girl with a left humeral lateralcondylar fracture (Song type 5) caused by fall in group Ba. Preoperative X-ray film (arrow indicated flipped fracture block); b. Turnover of humeral lateralcondylar fracture under ultrasound guidance (red arrow indicated rotated fracture fragment, white arrow indicated fracture line); c. Restoration of continuity of coronal articular cartilage hinge after ultrasound-guided closed reduction (arrow); d. Ultrasound sagittal position restored normal condylar shaft angle (27°), without stairs or displacement; e, f. X-ray film immediately after operation showed good alignment of the fracture; g, h. X-ray films at 19 months after operation showed fracture healing without trochlear necrosis or complications of lateral osteophytes; i-l. At 19 months after operation, the girl had good elbow flexion, extension, and rotation function

3 討論

肱骨外髁骨折臨床常見,其治療需要實現關節面的解剖復位。對于不穩定型肱骨外髁骨折,常規切開復位可見切口處瘢痕,家屬難以滿意。目前隨著超聲技術的發展,超聲引導下閉合復位穿針固定技術越來越成熟,正逐步實現肱骨外髁骨折“零切開”治療[5-9,13]。超聲的優勢在于可多方位顯示軟骨鉸鏈位置、形態、旋轉情況及對位對線;復位過程中可清晰顯示各部位實時對位對線,以及軟骨內克氏針固定過程,減少穿針次數,準確固定并減少骺板損傷。本研究使用超聲技術輔助治療94例不穩定型肱骨外髁骨折患兒,療效滿意。且Song 4型患兒髁干角大于合并關節脫位和Song 5型患兒。

其中不同分型骨折治療效果不同,Song 4型和合并關節脫位閉合復位失敗率高于Song 5型,分析原因為:① 解剖方面,Song 4型骨折塊僅表現為后外側移位,不存在翻轉,這種情況骨折塊相對較小,復位時更加不易控制,拇指壓頂時容易移位。② 致傷暴力方面,合并關節脫位致傷暴力較大,且骨折線一般通過肱骨滑車嵴內側緣,骨折塊不穩定,容易再次脫位,所以閉合復位失敗率最高,同時術中存在復位-再脫位-復位的情況,復位力度難以把握。雖然Song 5型致傷暴力大于Song 4型,骨折塊存在翻轉,但此時復位空間大,一旦將翻轉骨折塊復位,骨折相對穩定且容易控制。我們在臨床實踐中發現,一些患兒骨折塊一旦恢復翻轉,則基本實現了對位對線,僅行一定程度拇指加壓即可實現解剖復位。③ 治療方式方面,一般采用伸直位復位,Song 5 型和合并關節脫位一般為骨折塊向后方移位,而Song 4型主要為側方移位,在利用橈骨頭對頂復位時,難以糾正側方移位,而前后移位相對容易;且Song 4 型骨折塊空間活動度小,復位難以操控。④ 在軟組織因素方面,外髁為伸肌總腱和旋前圓肌止點,當骨折塊發生翻轉時,軟組織阻礙因素對抗復位力量減弱,更加容易復位,而側方移位的Song 4型骨折軟組織向外后方牽拉,復位需要更大力量進行對抗,這在一定程度上增加了復位難度。

對不穩定型肱骨外髁骨折治療,既往有學者將閉合復位和切開復位進行了對照研究,證實了閉合復位的可行性和有效性[7,9,14-15]。有研究表明,雖然切開復位可有效清理關節內血痂或其他軟組織,但其整體并發癥發生率和閉合復位并無顯著差異[14]。與其他研究相比,本研究屬于多中心研究,樣本量相對較大,且首次將重度移位的肱骨外髁骨折分為3組,包含了必須手術的所有外髁骨折類型,同時還增加了合并關節脫位組,骨折分型更加全面,更清晰地顯示了重度移位肱骨外髁骨折治療的特點[16-18]。術后94例患兒隨訪療效良好,進一步提示了超聲引導下閉合復位有效。

并發癥方面,與其他研究報道的超聲引導下閉合復位[9,16,19]相比,本研究總體上并未增加手術時間和并發癥發生率,3組間并發癥發生率差異亦無統計學意義。1例Song 5型患兒術后發生了輕度再移位,該患兒年齡小,可能存在固定不牢固情況。因此,我們盡量使用3枚克氏針散形分布固定,減少因骨骺內固定或部分克氏針固定不牢固導致再移位情況。1例Song 4型患兒骨化核碎裂成兩部分,需要繼續隨訪觀察骨化核是否演變為肱骨頭壞死。3組均有大量患兒出現中度外側骨贅,但并不影響患兒肘關節功能,推測外側骨贅為撕裂的骨膜增生。有學者認為,對于8歲以上Song 4型骨折患兒,可使用2枚空心加壓螺釘固定,分別位于骨骺內和干骺端,干骺端螺釘從后外側至前內側植入,避開骨骺[20]。作者認為,加壓固定可以促進骨愈合,降低外側骨贅生成。為了避免二次手術取出內固定物,本研究并未使用空心螺釘,這可能是大量外側骨贅形成的原因之一。在閉合復位失敗的患兒中,多為此項手術技術開展前3個月收治者。隨著手術操作逐漸熟練,切開復位率迅速下降,說明經過學習曲線后,手術技術可快速掌握。

本研究存在一定局限性。首先,本研究為回顧性研究,而且失訪率較高,無法避免結果存在偏倚。其次,本研究對骨折進行亞分型,使得每組樣本量較少,尤其是合并關節脫位,降低了不同分型對照的效能。最后,本研究未與對側影像學檢查和功能進行配對比較,降低了研究效果。

綜上述,超聲引導下閉合復位克氏針固定可治療各種兒童不穩定型肱骨外髁骨折,其中Song 4型肱骨外髁骨折手術時間長、術后并發癥多,更易發生外側骨贅。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經安徽醫科大學兒童醫學中心(EYLL-2021-089)、安徽醫科大學附屬阜陽市人民醫院(FYSRMLL-2021-38)和贛州市婦幼保健院(FYBJY-2022-F05)倫理委員會批準;患兒家屬均簽署知情同意書

作者貢獻聲明 賈國強:研究設計、對文章的知識性內容作批評性審閱;黃秀明:研究實施;申向陽、馬海龍:數據收集整理及統計分析;劉朝宇:起草文章;姚杰:行政支持

兒童肱骨外髁骨折臨床上較為常見,約占肘關節骨折的16%[1]。肱骨外髁骨折常累及肱骨遠端軟骨,無論是診斷還是治療,X線片均無法顯示關節軟骨鉸鏈對位情況。2008年,韓國學者Song等[2]根據骨折線特點提出了Song分型并指導臨床治療,1、2型采用石膏固定保守治療,3型及以上為不穩定型,首先采用閉合復位,復位失敗則行切開復位鋼針固定。傳統輔助閉合復位方式主要為X線關節造影,但臨床應用并不廣泛[3-4]。目前,隨著超聲技術在臨床上的快速發展,對明顯移位的肱骨外髁骨折行超聲引導下閉合復位穿針固定越來越多[5-9]。相比于X線關節造影,超聲不僅具有無輻射、清晰顯示肱骨遠端軟骨鉸鏈、多方位動態監測復位過程等優點,還能更好地驗證軟骨鉸鏈對位對線情況,確保復位質量。然而,超聲引導下治療不同分型肱骨外髁骨折間療效差異,以及對合并關節脫位者治療效果如何等并未見報道。因此,本研究擬比較超聲引導下閉合復位克氏針固定治療不同分型的兒童不穩定型肱骨外髁骨折療效差異,為臨床治療提供參考。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患兒納入標準:① 肱骨外髁骨折,Song分型為不穩定型(4、5型)或合并關節脫位;② 年齡<14歲;③ 采用超聲引導下閉合復位克氏針固定治療;④ 隨訪時間>6個月。排除標準:① 合并尺骨鷹嘴骨折、冠突骨折等肘關節骨折;② 同側肢體多發骨折;③ 開放性骨折、病理性骨折;④ 臨床資料不全。

2021年1月—2022年10月安徽醫科大學兒童醫學中心、安徽醫科大學附屬阜陽市人民醫院、贛州市婦幼保健院三中心收治的兒童肱骨外髁骨折中,共94例符合選擇標準納入研究。其中Song 4型42例(A組)、Song 5型38例(B組)、合并關節脫位14例(C組)。3組患兒性別、年齡、側別、致傷原因、受傷至手術時間等基線資料比較差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。

1.2 手術方法

靜脈吸入復合麻醉后,患兒取仰臥位,患肢置于C臂臺。超聲下多方位評估骨折塊移位方向和程度,再根據分組情況分別進行骨折復位。A組:伸直位輕度牽引和內翻患肢,創造骨折塊內移活動空間,術者拇指向前上方擠壓骨折塊,并使患肢過伸和外翻,超聲下判斷骨折塊復位質量,在冠狀位橫切面、冠狀位前外側縱形切面、矢狀位外側縱形切面和矢狀位后外側縱形切面評估。B組:首先內翻患肢,拇指頂在骨折斷端間隙,屈曲外翻肘關節,復位翻轉骨折塊;若復位不成功,使用2.5 mm克氏針置于骨折間隙,利用撬撥復位翻轉骨折塊,翻轉復位成功后操作同A組[10]。C組:首先復位肘關節,其余操作同B組。根據患兒年齡選擇直徑1.5 mm或2.0 mm克氏針,復位成功后于超聲監視下,首先平行關節面置入最遠端外髁軟骨至內髁方向克氏針,減少關節面移位,克氏針完全位于骨骺內;然后再散形置入另外2枚干骺端方向克氏針。3枚克氏針針尾均置于皮外。

1.3 術后處理及療效評價指標

術后患肢使用長臂石膏托固定,肘關節位于屈曲90° 旋轉中立位,石膏固定4~6周。術后4~6周復查示骨折愈合,拔出克氏針,囑患兒進行主動功能鍛煉,禁止被動鍛煉。術后3、6、12個月門診復查,進一步指導功能鍛煉。

記錄并比較3組患兒手術時間及并發癥(感染、骨不連及肘內、外翻畸形等)發生情況。采用超聲檢查評估閉合復位失敗情況。末次隨訪時行X線片檢查,測量患側Baumann角、髁干角、提攜角、外側骨贅(以髁間寬度比值評估)等影像學指標,并測量患側肘關節伸直、屈曲、旋前、旋后活動度;采用Mayo評分[11-12]評價肘關節功能。

1.4 統計學方法

采用SPSS23.0統計軟件進行分析。計量資料經Shapiro-Wilk檢驗均符合正態分布,數據以均數±標準差表示,3組間比較采用單因素方差分析,兩兩比較采用LSD檢驗;計數資料組間比較采用四格表卡方檢驗或列聯表卡方檢驗;檢驗水準α=0.05。

2 結果

A組手術時間顯著多于B、C組,差異均有統計學意義(P<0.05);B、C組間差異無統計學意義(P>0.05)。A、B、C組分別有7、2、5例發生閉合復位失敗,失敗率比較差異無統計學意義(P>0.05)。患兒均獲隨訪,隨訪時間6~28個月,平均15.7個月;3組隨訪時間比較差異無統計學意義(P>0.05)。術后并發癥:A 組2例延遲愈合,4例針道感染,1例滑車壞死,39例發生外側骨贅;B組1例畸形愈合,5例針道感染,1例再移位,26例發生外側骨贅;C組2例針道感染,10例發生外側骨贅。3組各種并發癥發生率比較差異均無統計學意義(P>0.05)。所有患兒均無肘內、外翻畸形發生。末次隨訪時,除A組髁干角顯著大于B、C組,差異有統計學意義(P<0.05)外,其余影像學指標、肘關節活動度及Mayo評分組間比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表2,圖1。

圖1

B組患兒,女,6歲,摔傷致左肱骨外髁骨折(Song 5型)

圖1

B組患兒,女,6歲,摔傷致左肱骨外髁骨折(Song 5型)

a. 術前X線片(箭頭示翻轉骨折塊);b. 超聲引導下肱骨外髁骨折翻轉(紅箭頭為翻轉骨折塊,白箭頭為骨折線);c. 超聲引導下閉合復位后冠狀面關節軟骨恢復連續性(箭頭);d. 超聲矢狀位示恢復正常髁干角(27°),無階梯和移位;e、f. 術后即刻X線片示骨折對位對線良好;g、h. 術后19個月X線片示骨折愈合,無滑車壞死、外側骨贅并發癥;i~l. 術后19個月患兒肘關節屈伸、旋轉功能良好

Figure1. A 6-year-old girl with a left humeral lateralcondylar fracture (Song type 5) caused by fall in group Ba. Preoperative X-ray film (arrow indicated flipped fracture block); b. Turnover of humeral lateralcondylar fracture under ultrasound guidance (red arrow indicated rotated fracture fragment, white arrow indicated fracture line); c. Restoration of continuity of coronal articular cartilage hinge after ultrasound-guided closed reduction (arrow); d. Ultrasound sagittal position restored normal condylar shaft angle (27°), without stairs or displacement; e, f. X-ray film immediately after operation showed good alignment of the fracture; g, h. X-ray films at 19 months after operation showed fracture healing without trochlear necrosis or complications of lateral osteophytes; i-l. At 19 months after operation, the girl had good elbow flexion, extension, and rotation function

3 討論

肱骨外髁骨折臨床常見,其治療需要實現關節面的解剖復位。對于不穩定型肱骨外髁骨折,常規切開復位可見切口處瘢痕,家屬難以滿意。目前隨著超聲技術的發展,超聲引導下閉合復位穿針固定技術越來越成熟,正逐步實現肱骨外髁骨折“零切開”治療[5-9,13]。超聲的優勢在于可多方位顯示軟骨鉸鏈位置、形態、旋轉情況及對位對線;復位過程中可清晰顯示各部位實時對位對線,以及軟骨內克氏針固定過程,減少穿針次數,準確固定并減少骺板損傷。本研究使用超聲技術輔助治療94例不穩定型肱骨外髁骨折患兒,療效滿意。且Song 4型患兒髁干角大于合并關節脫位和Song 5型患兒。

其中不同分型骨折治療效果不同,Song 4型和合并關節脫位閉合復位失敗率高于Song 5型,分析原因為:① 解剖方面,Song 4型骨折塊僅表現為后外側移位,不存在翻轉,這種情況骨折塊相對較小,復位時更加不易控制,拇指壓頂時容易移位。② 致傷暴力方面,合并關節脫位致傷暴力較大,且骨折線一般通過肱骨滑車嵴內側緣,骨折塊不穩定,容易再次脫位,所以閉合復位失敗率最高,同時術中存在復位-再脫位-復位的情況,復位力度難以把握。雖然Song 5型致傷暴力大于Song 4型,骨折塊存在翻轉,但此時復位空間大,一旦將翻轉骨折塊復位,骨折相對穩定且容易控制。我們在臨床實踐中發現,一些患兒骨折塊一旦恢復翻轉,則基本實現了對位對線,僅行一定程度拇指加壓即可實現解剖復位。③ 治療方式方面,一般采用伸直位復位,Song 5 型和合并關節脫位一般為骨折塊向后方移位,而Song 4型主要為側方移位,在利用橈骨頭對頂復位時,難以糾正側方移位,而前后移位相對容易;且Song 4 型骨折塊空間活動度小,復位難以操控。④ 在軟組織因素方面,外髁為伸肌總腱和旋前圓肌止點,當骨折塊發生翻轉時,軟組織阻礙因素對抗復位力量減弱,更加容易復位,而側方移位的Song 4型骨折軟組織向外后方牽拉,復位需要更大力量進行對抗,這在一定程度上增加了復位難度。

對不穩定型肱骨外髁骨折治療,既往有學者將閉合復位和切開復位進行了對照研究,證實了閉合復位的可行性和有效性[7,9,14-15]。有研究表明,雖然切開復位可有效清理關節內血痂或其他軟組織,但其整體并發癥發生率和閉合復位并無顯著差異[14]。與其他研究相比,本研究屬于多中心研究,樣本量相對較大,且首次將重度移位的肱骨外髁骨折分為3組,包含了必須手術的所有外髁骨折類型,同時還增加了合并關節脫位組,骨折分型更加全面,更清晰地顯示了重度移位肱骨外髁骨折治療的特點[16-18]。術后94例患兒隨訪療效良好,進一步提示了超聲引導下閉合復位有效。

并發癥方面,與其他研究報道的超聲引導下閉合復位[9,16,19]相比,本研究總體上并未增加手術時間和并發癥發生率,3組間并發癥發生率差異亦無統計學意義。1例Song 5型患兒術后發生了輕度再移位,該患兒年齡小,可能存在固定不牢固情況。因此,我們盡量使用3枚克氏針散形分布固定,減少因骨骺內固定或部分克氏針固定不牢固導致再移位情況。1例Song 4型患兒骨化核碎裂成兩部分,需要繼續隨訪觀察骨化核是否演變為肱骨頭壞死。3組均有大量患兒出現中度外側骨贅,但并不影響患兒肘關節功能,推測外側骨贅為撕裂的骨膜增生。有學者認為,對于8歲以上Song 4型骨折患兒,可使用2枚空心加壓螺釘固定,分別位于骨骺內和干骺端,干骺端螺釘從后外側至前內側植入,避開骨骺[20]。作者認為,加壓固定可以促進骨愈合,降低外側骨贅生成。為了避免二次手術取出內固定物,本研究并未使用空心螺釘,這可能是大量外側骨贅形成的原因之一。在閉合復位失敗的患兒中,多為此項手術技術開展前3個月收治者。隨著手術操作逐漸熟練,切開復位率迅速下降,說明經過學習曲線后,手術技術可快速掌握。

本研究存在一定局限性。首先,本研究為回顧性研究,而且失訪率較高,無法避免結果存在偏倚。其次,本研究對骨折進行亞分型,使得每組樣本量較少,尤其是合并關節脫位,降低了不同分型對照的效能。最后,本研究未與對側影像學檢查和功能進行配對比較,降低了研究效果。

綜上述,超聲引導下閉合復位克氏針固定可治療各種兒童不穩定型肱骨外髁骨折,其中Song 4型肱骨外髁骨折手術時間長、術后并發癥多,更易發生外側骨贅。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經安徽醫科大學兒童醫學中心(EYLL-2021-089)、安徽醫科大學附屬阜陽市人民醫院(FYSRMLL-2021-38)和贛州市婦幼保健院(FYBJY-2022-F05)倫理委員會批準;患兒家屬均簽署知情同意書

作者貢獻聲明 賈國強:研究設計、對文章的知識性內容作批評性審閱;黃秀明:研究實施;申向陽、馬海龍:數據收集整理及統計分析;劉朝宇:起草文章;姚杰:行政支持