引用本文: 韓國嵩, 馬力, 程永紅, 鄭科, 祁家龍, 董洲, 張之棟, 姚登攀. 單側雙通道內鏡與單通道內鏡下減壓治療腰椎管狹窄癥的療效比較研究. 中國修復重建外科雜志, 2024, 38(3): 324-330. doi: 10.7507/1002-1892.202312029 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

腰椎管狹窄癥是脊柱外科最常見退行性疾病,主要癥狀為腰腿痛及行走活動受限[1]。疾病早期經保守治療可以取得良好療效,但隨著疾病進展,神經癥狀加重,則需要手術干預以獲得更好療效[2]。治療腰椎管狹窄癥的傳統術式包括全椎板減壓、半椎板減壓、椎間孔入路椎管減壓等,均對椎板及關節突關節有一定損傷,影響脊柱穩定性。另外,棘間韌帶復合體損傷及術中肌肉分離牽拉剝離,還會導致術后腰痛及鄰近節段退變等并發癥[3]。為了減少對脊柱結構的損傷,臨床開始采用微創手術,利用小切口和肌間隙入路,最大程度減少肌肉和軟組織損傷,實現神經和椎管充分減壓[4-6]。1997 年, Spetzger等[7] 提出了單側入路雙側椎管減壓術(unilateral laminotomy and bilateral decompression,ULBD)。臨床應用顯示,該術式可精準切除椎板、開窗減壓、切除黃韌帶,并潛行減壓對側椎板及神經根通道,有效解除脊髓和神經根壓迫,同時最大程度保留對后方韌帶結構復合體及肌肉完整性,減少因破壞脊柱穩定性而產生的影響[8]。

椎間孔鏡以及單通道內鏡(uniportal interlaminar endoscopy,UIE)技術是臨床常用的脊柱微創術式。與椎間孔鏡技術相比,UIE技術具有工作套管直徑更大、手術視野放大,利于術中辨別神經根,提高操作準確性的優勢[9]。在UIE技術基礎上,有學者于2017年提出了單側雙通道內鏡(unilateral biportal endoscopy,UBE)技術[10]。相比于傳統UIE技術,UBE技術將脊柱內鏡系統與操作器械分離,通過采用高清關節鏡以及允許內鏡傾斜一定角度兩方面措施,使手術器械操作更靈活方便。目前內鏡下ULBD的比較研究較少,為此我們回顧分析了2021年3月—2022年11月接受ULBD治療的腰椎管狹窄癥患者臨床資料,比較UBE技術和UIE技術行ULBD的優勢與局限性。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者納入標準:① 確診為腰椎管狹窄癥,且經嚴格保守治療效果不佳;② 有下肢根性癥狀或間歇性跛行等癥狀;③ 影像學檢查示單節段單純中央椎管狹窄或單純側隱窩狹窄;④ 影像學檢查示椎管狹窄合并Ⅰ度及以下單節段退變性腰椎滑脫或腰椎不穩;⑤ 采用UBE或UIE技術行ULBD治療。排除標準:① Ⅱ度及以上峽部裂性腰椎滑脫,Cobb角≥20° 的退行性腰椎側凸或嚴重畸形;② 椎管形態為三葉草形,減壓難度大;③ 同一節段存在手術史,需手術翻修者。

2021年3月—2022年11月,共52例患者符合選擇標準納入研究。其中采用UBE技術23例(UBE組)、UIE技術29例(UIE組)行ULBD。兩組患者年齡、性別構成、身體質量指數、手術節段構成、腰椎狹窄類型以及術前腰痛疼痛視覺模擬評分(VAS)、腿痛VAS評分、Oswestry功能障礙指數(ODI)、椎間盤高度、硬膜囊面積等基線資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。

1.2 手術方法

兩組手術均由脊柱外科高年資醫師完成。

1.2.1 UBE組

① 麻醉與體位:全身麻醉后,患者取俯臥位,雙側髂棘墊高,折疊腰橋體位,伸展黃韌帶,盡量確保責任間隙垂直于水平線。C 臂X線機透視定位棘突中線、上位椎弓根內下壁、下位椎弓根內上壁并標記。② 通道及工作空間建立:術區常規消毒鋪巾。沿椎弓根內緣標記點向外側作兩個橫切口,間隔2~3 cm。左側切口長約 6 mm,右側切口長約 10 mm。選擇左側椎板間入路時,左側切口作為觀察通道,右側切口作為操作通道;右側椎板間入路時,通道選擇則相反,以便于右手操作習慣。工作通道內使用鈍性擴張器分離上、下椎板軟組織和關節突關節內側組織,電凝止血確保視野清晰。③ 椎管減壓:使用超聲動力系統鏡下磨鉆去除上位椎板下緣,切除下關節突內緣,顯露同側黃韌帶止點和下位椎板上緣,再使用椎管內消融電極處理棘突根部。隨后去除肥厚增生的黃韌帶,以顯露硬膜邊緣及行走神經根,同側減壓完畢。再次行對側減壓,找到棘突根部和黃韌帶薄弱點,磨除部分棘突基底部,用鈍性神經剝離子將對側黃韌帶從對側椎板下分離出來;去除部分對側椎板腹側部分,直達對側上關節突及側隱窩,探查對側行走根減壓充分。檢查雙側神經根和側隱窩無壓迫和狹窄,充分止血后關閉切口,縫合2針。

1.2.2 UIE組

① 麻醉與體位:全身麻醉后,患者取俯臥位,雙側髂棘墊高以打開椎板間隙,C臂X線機透視獲取標準腰椎正、側位像并確認責任椎間隙,確定目標椎間隙并標記,常規消毒鋪巾。② 通道及工作空間的建立:于目標椎間隙作長約12 mm切口,置入工作通道以及大通道內窺鏡系統,再次透視確定節段及位置正確,先用射頻刀頭及消融電極去除椎板間軟組織,顯露上、下椎板骨性邊界及外側關節突關節。③ 椎管減壓:使用超聲動力系統鏡下磨鉆去除上位椎板下緣、下關節突內側部分以及下位椎板上緣,再使用消融電極處理棘突根部。去除椎管內骨性壓迫后,進一步切除肥厚增生的黃韌帶,顯露硬膜邊緣及同側行走神經根,根據術前是否有對側神經癥狀選擇性切除對側黃韌帶及探查對側神經根,仔細檢查雙側硬膜囊邊緣和雙側神經根探查,確保無活動性出血,移除工作通道后,切口縫合1針。

1.3 術后處理

兩組患者術后處理一致。術后3 d內常規應用脫水消腫及神經營養藥物。術后第1天即開始行直腿抬高訓練和踝泵功能訓練,可在腰圍保護下離床活動;術后1個月內以臥床休息為主,指導腰背肌功能訓練;1個月后恢復正常活動。

1.4 療效評價指標

① 圍術期指標:手術時間、切口長度、住院時間及手術并發癥發生情況;② 臨床評價指標:術前以及術后3 d及1、6、12個月,測量腰腿痛VAS評分、ODI;③ 影像學評價指標:術前及術后1、12個月,于MRI測量椎間盤高度、硬膜囊面積。硬膜囊面積測量參照文獻 [11] 方法,采用Image J軟件測量腰椎橫斷面椎管面積,并計算術前及術后12個月差值,即為硬膜囊擴張面積。

1.5 統計學方法

采用 SPSS26.0統計軟件進行分析。計量資料經正態性檢驗均符合正態分布,以均數±標準差表示,兩組VAS評分、ODI及椎間盤高度、硬膜囊面積比較采用重復測量方差分析,若不滿足球形檢驗,采用Greenhouse-Geisser法進行校正,同一組別不同時間點間比較采用 Bonferroni 法,同一時間點不同組別間比較采用多因素方差分析;兩組其余計量資料比較采用獨立樣本t檢驗。計數資料組間比較采用四格表卡方檢驗和列聯表卡方檢驗。檢驗水準α=0.05。

2 結果

兩組患者均順利完成手術。與UIE組相比,UBE組手術時間縮短、切口長度延長,差異有統計學意義(P<0.05);但住院時間組間差異無統計學意義(P>0.05)。兩組術中各發生1例硬脊膜損傷,但術后均無神經損傷表現,并發癥發生率差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

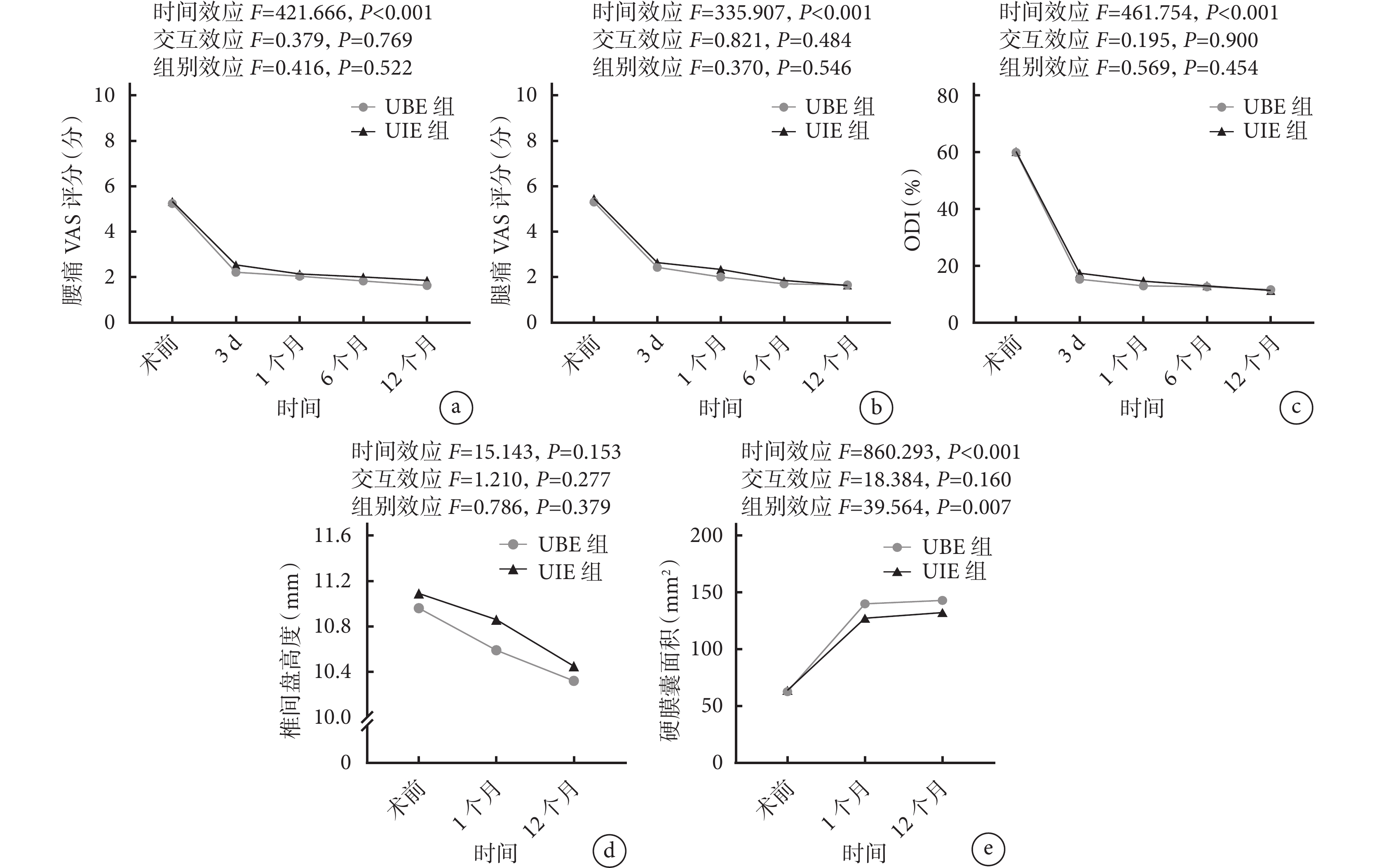

術后患者均獲隨訪,隨訪時間12~20個月,平均14個月。 兩組術后各時間點腰、腿痛 VAS 評分及 ODI 均較術前改善,差異有統計學意義(P<0.05);上述指標術后各時間點間差異均無統計學意義(P>0.05)。術后各時間點兩組間比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。

影像學復查示兩組硬膜囊明顯擴張,骨性減壓充分。術后各時間點兩組間椎間盤高度比較,差異均無統計學意義(P>0.05);但UBE組硬膜囊面積及硬膜囊擴張面積均優于UIE組,差異有統計學意義(P<0.05)。兩組組內椎間盤高度各時間點間差異無統計學意義(P>0.05),術后硬膜囊面積與術前差異有統計學意義(P<0.05)。見表2及圖1~3。

圖1

兩組臨床及影像學評價指標變化趨勢

圖1

兩組臨床及影像學評價指標變化趨勢

a. 腰痛VAS評分;b. 腿痛VAS評分; c. ODI;d. 椎間盤高度;e. 硬膜囊面積

Figure1. Change trends of clinical and imaging indicators in the two groupsa. VAS score of low back pain; b. VAS score of leg pain; c. ODI; d. Disc height; e. Dural sac area

圖2

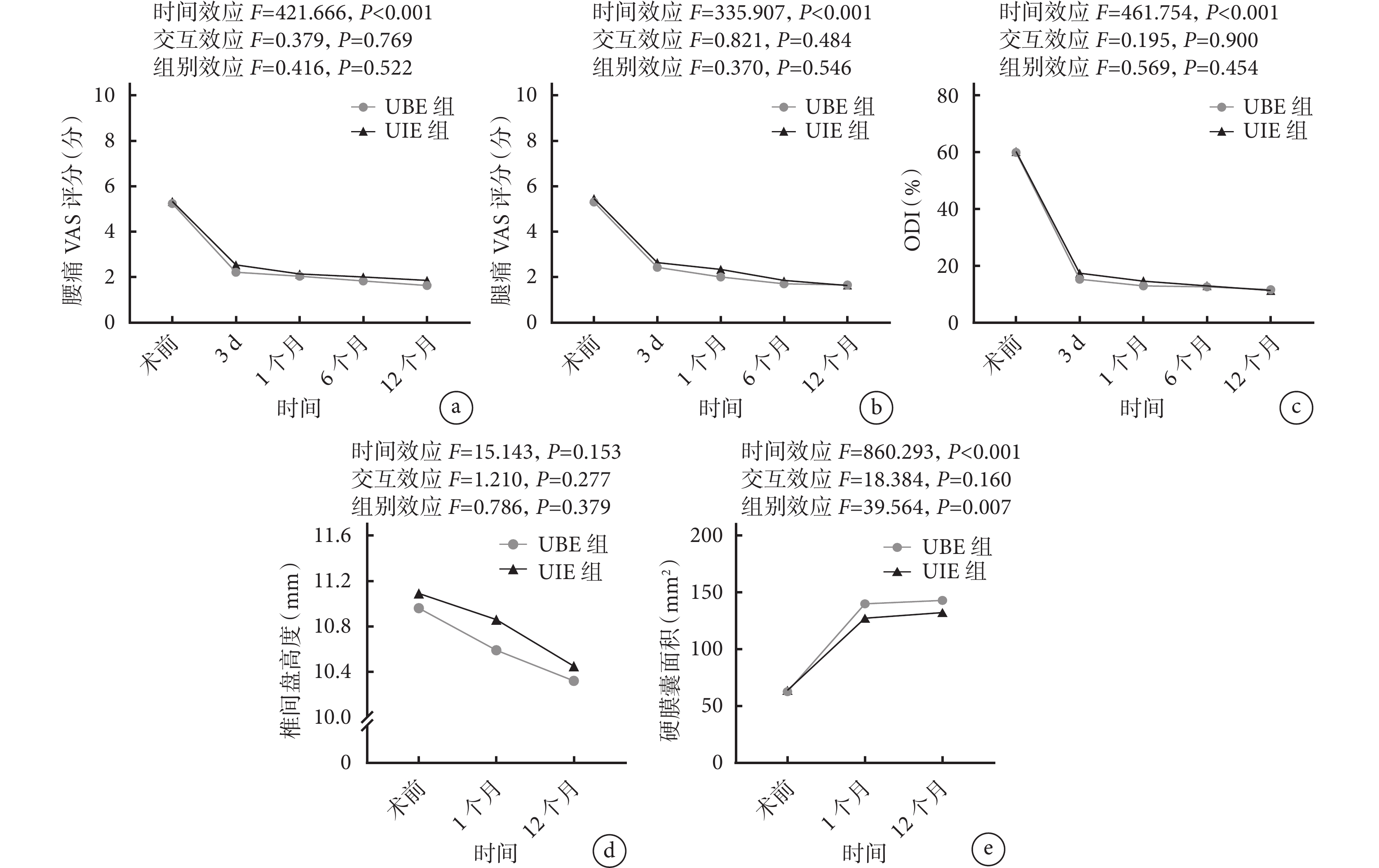

UBE組患者,女,85歲,L4、5中央型椎管狹窄

圖2

UBE組患者,女,85歲,L4、5中央型椎管狹窄

a~c. 術前MRI及CT;d~f. 術中定位操作正側位透視及內鏡下神經減壓后圖像;g~i. 術后12個月CT及MRI

Figure2. An 85-year-old female patient with central lumbar spinal stenosis at L4, 5 in the UBE groupa-c. MRI and CT before operation; d-f. Images of intraoperative positioning operation and nerve decompression under endoscopy; g-i. MRI and CT at 12 months after operation

圖3

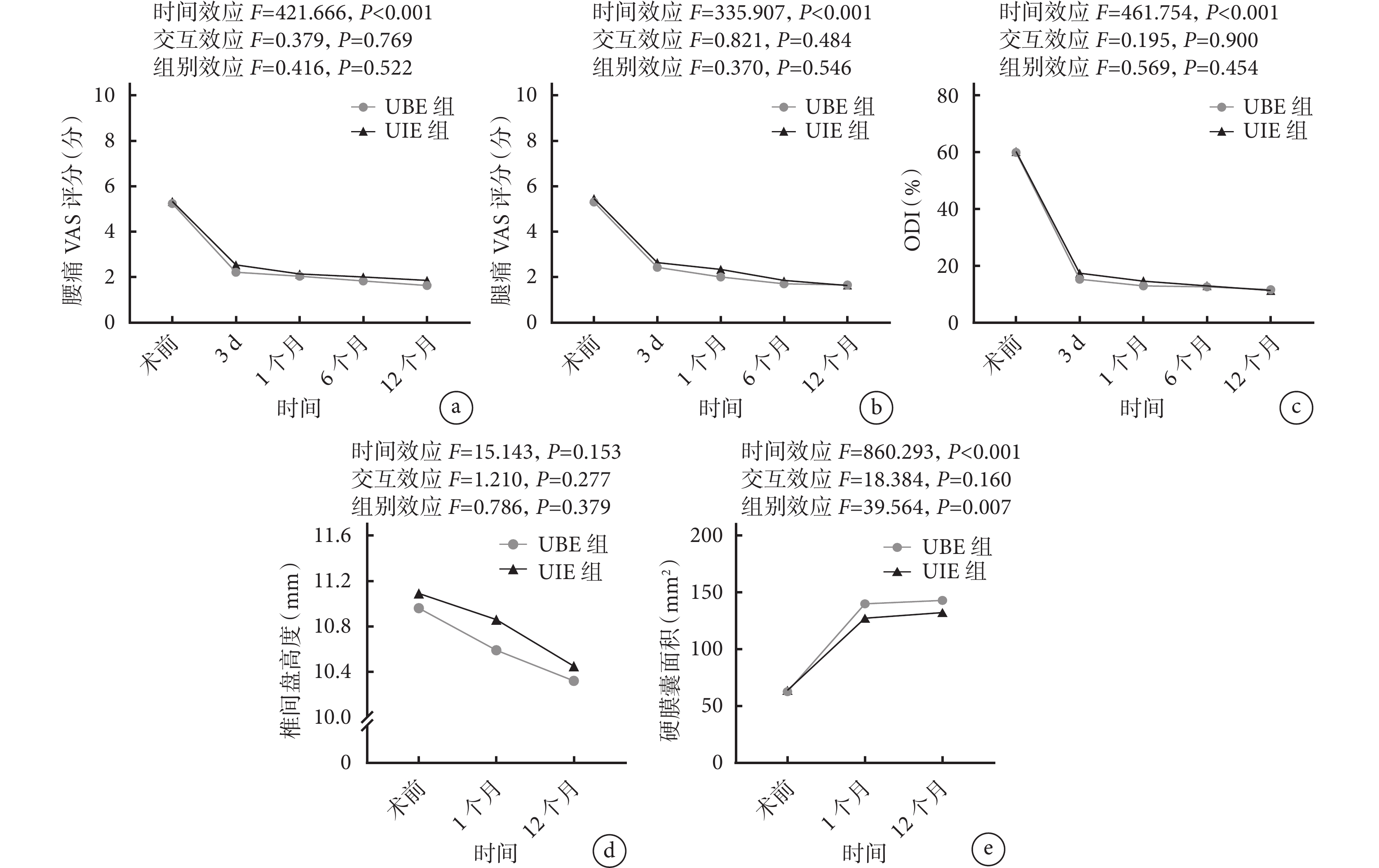

UIE組患者,女,66歲,L4、5中央型椎管狹窄

圖3

UIE組患者,女,66歲,L4、5中央型椎管狹窄

a~c. 術前MRI及CT;d~f. 術中定位操作正側位透視及內鏡下神經減壓后圖像;g~i. 術后12個月CT及MRI

Figure3. A 66-year-old female patient with central lumbar spinal stenosis at L4, 5 in the UIE groupa-c. MRI and CT before operation; d-f. Images of intraoperative positioning operation and nerve decompression under endoscopy; g-i. MRI and CT at 12 months after operation

3 討論

ULBD手術旨在對椎管狹窄進行充分減壓,同時盡量減少肌肉暴露、韌帶切除和軟組織破壞。與傳統開放手術相比,UBE技術和UIE技術具有明顯優勢。Kang 等[12]的前瞻性隨機對照研究表明,UBE技術減壓治療腰椎管狹窄癥在手術時間、住院時間、切口引流量及術后止痛藥物使用時間等方面均優于顯微鏡輔助下減壓,同時兩組術中并發癥發生率無明顯差異。Heo等[13]比較了顯微鏡、UIE技術及UBE技術行ULBD對狹窄椎管的減壓效果,結果顯示顯微鏡手術術后椎管和硬膜擴張程度優于后兩者內鏡手術,但內鏡手術更微創。Pranata 等[14]的Meta分析結果顯示顯微鏡輔助下單純腰椎管狹窄癥減壓已是成熟技術,而UBE技術行腰椎管狹窄癥減壓的安全性和并發癥發生率與之相比無明顯差異,且對于軟組織破壞少,患者恢復更快。Pao等[15] 研究顯示 UBE技術行 ULBD 可以最大程度減小軟組織和小關節突破壞程度,對側小關節突保留率為92.9%,同側為84.2%,既可以避免脊柱融合,又可以保持節段活動性和穩定性。此外,近年臨床研究提示 UBE 技術治療腰椎間盤突出癥具有良好臨床效果[16-17]。本研究結果顯示采用UBE技術和UIE技術行ULBD治療腰椎管狹窄癥,均可獲得滿意臨床療效,且未發生繼發性椎間隙狹窄、腰椎不穩等并發癥。

但是UIE技術手術視野局限、手術器械種類限制、使用角度受硬性通道限制。相比于UIE技術,UBE技術具有以下優勢:① 采用關節鏡系統,鏡內無套管限制,視野位于靶點前方且廣泛清晰。② 有獨立的觀察通道和工作通道,可以像傳統開放手術一樣操作,傳統器械可自由使用,增加了操作器械靈活度、使用度及移動角度,術者操作更便捷、活動空間大,這些特點使其在磨除含椎板在內的骨性結構減壓方面,特別是在ULBD術中操作具有明顯優勢,顯示出與傳統開放手術相當的效果[18]。 ③ 減壓效率高、減壓范圍更大。④ 術后椎管面積擴大和硬膜囊擴張更明顯,減壓后完整顯露硬膜囊、雙側神經根,可直視下對椎管內區域神經精細探查、松解和減壓[19-20]。

關于UBE技術和UIE技術手術并發癥,本研究兩組術中均僅發生1例硬膜囊損傷,無其他手術并發癥發生。硬膜囊撕裂是脊柱內鏡手術最常見并發癥,據統計發病率為1.5%~5.8%[21]。Pan等[22]認為硬膜囊撕裂的危險因素包括器械或射頻刀頭對硬膜囊的直接暴力損傷、椎管內硬膜和神經根粘連、巨大椎間盤突出或嚴重椎管狹窄導致硬膜囊內壓力高等。因此,術中精細操作、仔細分離韌帶顯得尤為重要。目前針對內鏡下術后偶發硬膜撕裂的處理尚無共識,對于<4 mm的小撕裂破口,建議患者術后絕對臥床和臨床觀察,防止術后腦脊液漏引發感染;而對于>10 mm的硬膜囊破口,需更換手術方式,于開放下修復。我們的體會是內鏡下充分止血和精細操作,可以最大程度避免術后硬膜外血腫和醫源性硬膜損傷等,若出現硬膜損傷建議盡早結束手術,如預估手術時間仍較長應改為開放手術,避免等滲鹽水持續性沖洗造成術后顱內高壓及顱內感染。目前內鏡下硬膜囊修補技術尚不成熟,需要進一步發展,以提高手術療效和安全性。

綜上述,采用UBE技術和UIE技術行ULBD治療腰椎管狹窄癥均能獲得滿意療效,但前者減壓更徹底、硬膜囊擴張程度更滿意。但本研究存在一定局限性。第一,研究樣本量較少,隨訪時間較短,且為回顧性研究,存在一定偏倚;第二,不同節段手術難度存在差異,但因樣本量有限,研究未對同一節段療效進行比較;第三,UIE技術應用較早,術者技術相對嫻熟,UBE技術應用較晚,術者手術技術熟練程度也會對療效有一定影響。因此,上述結論有待進一步研究驗證。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經合肥市第一人民醫院倫理委員會批準[2020(04)號]

作者貢獻聲明 韓國嵩:病例收集、手術操作及論文撰寫;姚登攀、程永紅、鄭科、祁家龍:手術實施;董洲、張之棟:資料收集統計;馬力:論文審閱

腰椎管狹窄癥是脊柱外科最常見退行性疾病,主要癥狀為腰腿痛及行走活動受限[1]。疾病早期經保守治療可以取得良好療效,但隨著疾病進展,神經癥狀加重,則需要手術干預以獲得更好療效[2]。治療腰椎管狹窄癥的傳統術式包括全椎板減壓、半椎板減壓、椎間孔入路椎管減壓等,均對椎板及關節突關節有一定損傷,影響脊柱穩定性。另外,棘間韌帶復合體損傷及術中肌肉分離牽拉剝離,還會導致術后腰痛及鄰近節段退變等并發癥[3]。為了減少對脊柱結構的損傷,臨床開始采用微創手術,利用小切口和肌間隙入路,最大程度減少肌肉和軟組織損傷,實現神經和椎管充分減壓[4-6]。1997 年, Spetzger等[7] 提出了單側入路雙側椎管減壓術(unilateral laminotomy and bilateral decompression,ULBD)。臨床應用顯示,該術式可精準切除椎板、開窗減壓、切除黃韌帶,并潛行減壓對側椎板及神經根通道,有效解除脊髓和神經根壓迫,同時最大程度保留對后方韌帶結構復合體及肌肉完整性,減少因破壞脊柱穩定性而產生的影響[8]。

椎間孔鏡以及單通道內鏡(uniportal interlaminar endoscopy,UIE)技術是臨床常用的脊柱微創術式。與椎間孔鏡技術相比,UIE技術具有工作套管直徑更大、手術視野放大,利于術中辨別神經根,提高操作準確性的優勢[9]。在UIE技術基礎上,有學者于2017年提出了單側雙通道內鏡(unilateral biportal endoscopy,UBE)技術[10]。相比于傳統UIE技術,UBE技術將脊柱內鏡系統與操作器械分離,通過采用高清關節鏡以及允許內鏡傾斜一定角度兩方面措施,使手術器械操作更靈活方便。目前內鏡下ULBD的比較研究較少,為此我們回顧分析了2021年3月—2022年11月接受ULBD治療的腰椎管狹窄癥患者臨床資料,比較UBE技術和UIE技術行ULBD的優勢與局限性。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者納入標準:① 確診為腰椎管狹窄癥,且經嚴格保守治療效果不佳;② 有下肢根性癥狀或間歇性跛行等癥狀;③ 影像學檢查示單節段單純中央椎管狹窄或單純側隱窩狹窄;④ 影像學檢查示椎管狹窄合并Ⅰ度及以下單節段退變性腰椎滑脫或腰椎不穩;⑤ 采用UBE或UIE技術行ULBD治療。排除標準:① Ⅱ度及以上峽部裂性腰椎滑脫,Cobb角≥20° 的退行性腰椎側凸或嚴重畸形;② 椎管形態為三葉草形,減壓難度大;③ 同一節段存在手術史,需手術翻修者。

2021年3月—2022年11月,共52例患者符合選擇標準納入研究。其中采用UBE技術23例(UBE組)、UIE技術29例(UIE組)行ULBD。兩組患者年齡、性別構成、身體質量指數、手術節段構成、腰椎狹窄類型以及術前腰痛疼痛視覺模擬評分(VAS)、腿痛VAS評分、Oswestry功能障礙指數(ODI)、椎間盤高度、硬膜囊面積等基線資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。

1.2 手術方法

兩組手術均由脊柱外科高年資醫師完成。

1.2.1 UBE組

① 麻醉與體位:全身麻醉后,患者取俯臥位,雙側髂棘墊高,折疊腰橋體位,伸展黃韌帶,盡量確保責任間隙垂直于水平線。C 臂X線機透視定位棘突中線、上位椎弓根內下壁、下位椎弓根內上壁并標記。② 通道及工作空間建立:術區常規消毒鋪巾。沿椎弓根內緣標記點向外側作兩個橫切口,間隔2~3 cm。左側切口長約 6 mm,右側切口長約 10 mm。選擇左側椎板間入路時,左側切口作為觀察通道,右側切口作為操作通道;右側椎板間入路時,通道選擇則相反,以便于右手操作習慣。工作通道內使用鈍性擴張器分離上、下椎板軟組織和關節突關節內側組織,電凝止血確保視野清晰。③ 椎管減壓:使用超聲動力系統鏡下磨鉆去除上位椎板下緣,切除下關節突內緣,顯露同側黃韌帶止點和下位椎板上緣,再使用椎管內消融電極處理棘突根部。隨后去除肥厚增生的黃韌帶,以顯露硬膜邊緣及行走神經根,同側減壓完畢。再次行對側減壓,找到棘突根部和黃韌帶薄弱點,磨除部分棘突基底部,用鈍性神經剝離子將對側黃韌帶從對側椎板下分離出來;去除部分對側椎板腹側部分,直達對側上關節突及側隱窩,探查對側行走根減壓充分。檢查雙側神經根和側隱窩無壓迫和狹窄,充分止血后關閉切口,縫合2針。

1.2.2 UIE組

① 麻醉與體位:全身麻醉后,患者取俯臥位,雙側髂棘墊高以打開椎板間隙,C臂X線機透視獲取標準腰椎正、側位像并確認責任椎間隙,確定目標椎間隙并標記,常規消毒鋪巾。② 通道及工作空間的建立:于目標椎間隙作長約12 mm切口,置入工作通道以及大通道內窺鏡系統,再次透視確定節段及位置正確,先用射頻刀頭及消融電極去除椎板間軟組織,顯露上、下椎板骨性邊界及外側關節突關節。③ 椎管減壓:使用超聲動力系統鏡下磨鉆去除上位椎板下緣、下關節突內側部分以及下位椎板上緣,再使用消融電極處理棘突根部。去除椎管內骨性壓迫后,進一步切除肥厚增生的黃韌帶,顯露硬膜邊緣及同側行走神經根,根據術前是否有對側神經癥狀選擇性切除對側黃韌帶及探查對側神經根,仔細檢查雙側硬膜囊邊緣和雙側神經根探查,確保無活動性出血,移除工作通道后,切口縫合1針。

1.3 術后處理

兩組患者術后處理一致。術后3 d內常規應用脫水消腫及神經營養藥物。術后第1天即開始行直腿抬高訓練和踝泵功能訓練,可在腰圍保護下離床活動;術后1個月內以臥床休息為主,指導腰背肌功能訓練;1個月后恢復正常活動。

1.4 療效評價指標

① 圍術期指標:手術時間、切口長度、住院時間及手術并發癥發生情況;② 臨床評價指標:術前以及術后3 d及1、6、12個月,測量腰腿痛VAS評分、ODI;③ 影像學評價指標:術前及術后1、12個月,于MRI測量椎間盤高度、硬膜囊面積。硬膜囊面積測量參照文獻 [11] 方法,采用Image J軟件測量腰椎橫斷面椎管面積,并計算術前及術后12個月差值,即為硬膜囊擴張面積。

1.5 統計學方法

采用 SPSS26.0統計軟件進行分析。計量資料經正態性檢驗均符合正態分布,以均數±標準差表示,兩組VAS評分、ODI及椎間盤高度、硬膜囊面積比較采用重復測量方差分析,若不滿足球形檢驗,采用Greenhouse-Geisser法進行校正,同一組別不同時間點間比較采用 Bonferroni 法,同一時間點不同組別間比較采用多因素方差分析;兩組其余計量資料比較采用獨立樣本t檢驗。計數資料組間比較采用四格表卡方檢驗和列聯表卡方檢驗。檢驗水準α=0.05。

2 結果

兩組患者均順利完成手術。與UIE組相比,UBE組手術時間縮短、切口長度延長,差異有統計學意義(P<0.05);但住院時間組間差異無統計學意義(P>0.05)。兩組術中各發生1例硬脊膜損傷,但術后均無神經損傷表現,并發癥發生率差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

術后患者均獲隨訪,隨訪時間12~20個月,平均14個月。 兩組術后各時間點腰、腿痛 VAS 評分及 ODI 均較術前改善,差異有統計學意義(P<0.05);上述指標術后各時間點間差異均無統計學意義(P>0.05)。術后各時間點兩組間比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。

影像學復查示兩組硬膜囊明顯擴張,骨性減壓充分。術后各時間點兩組間椎間盤高度比較,差異均無統計學意義(P>0.05);但UBE組硬膜囊面積及硬膜囊擴張面積均優于UIE組,差異有統計學意義(P<0.05)。兩組組內椎間盤高度各時間點間差異無統計學意義(P>0.05),術后硬膜囊面積與術前差異有統計學意義(P<0.05)。見表2及圖1~3。

圖1

兩組臨床及影像學評價指標變化趨勢

圖1

兩組臨床及影像學評價指標變化趨勢

a. 腰痛VAS評分;b. 腿痛VAS評分; c. ODI;d. 椎間盤高度;e. 硬膜囊面積

Figure1. Change trends of clinical and imaging indicators in the two groupsa. VAS score of low back pain; b. VAS score of leg pain; c. ODI; d. Disc height; e. Dural sac area

圖2

UBE組患者,女,85歲,L4、5中央型椎管狹窄

圖2

UBE組患者,女,85歲,L4、5中央型椎管狹窄

a~c. 術前MRI及CT;d~f. 術中定位操作正側位透視及內鏡下神經減壓后圖像;g~i. 術后12個月CT及MRI

Figure2. An 85-year-old female patient with central lumbar spinal stenosis at L4, 5 in the UBE groupa-c. MRI and CT before operation; d-f. Images of intraoperative positioning operation and nerve decompression under endoscopy; g-i. MRI and CT at 12 months after operation

圖3

UIE組患者,女,66歲,L4、5中央型椎管狹窄

圖3

UIE組患者,女,66歲,L4、5中央型椎管狹窄

a~c. 術前MRI及CT;d~f. 術中定位操作正側位透視及內鏡下神經減壓后圖像;g~i. 術后12個月CT及MRI

Figure3. A 66-year-old female patient with central lumbar spinal stenosis at L4, 5 in the UIE groupa-c. MRI and CT before operation; d-f. Images of intraoperative positioning operation and nerve decompression under endoscopy; g-i. MRI and CT at 12 months after operation

3 討論

ULBD手術旨在對椎管狹窄進行充分減壓,同時盡量減少肌肉暴露、韌帶切除和軟組織破壞。與傳統開放手術相比,UBE技術和UIE技術具有明顯優勢。Kang 等[12]的前瞻性隨機對照研究表明,UBE技術減壓治療腰椎管狹窄癥在手術時間、住院時間、切口引流量及術后止痛藥物使用時間等方面均優于顯微鏡輔助下減壓,同時兩組術中并發癥發生率無明顯差異。Heo等[13]比較了顯微鏡、UIE技術及UBE技術行ULBD對狹窄椎管的減壓效果,結果顯示顯微鏡手術術后椎管和硬膜擴張程度優于后兩者內鏡手術,但內鏡手術更微創。Pranata 等[14]的Meta分析結果顯示顯微鏡輔助下單純腰椎管狹窄癥減壓已是成熟技術,而UBE技術行腰椎管狹窄癥減壓的安全性和并發癥發生率與之相比無明顯差異,且對于軟組織破壞少,患者恢復更快。Pao等[15] 研究顯示 UBE技術行 ULBD 可以最大程度減小軟組織和小關節突破壞程度,對側小關節突保留率為92.9%,同側為84.2%,既可以避免脊柱融合,又可以保持節段活動性和穩定性。此外,近年臨床研究提示 UBE 技術治療腰椎間盤突出癥具有良好臨床效果[16-17]。本研究結果顯示采用UBE技術和UIE技術行ULBD治療腰椎管狹窄癥,均可獲得滿意臨床療效,且未發生繼發性椎間隙狹窄、腰椎不穩等并發癥。

但是UIE技術手術視野局限、手術器械種類限制、使用角度受硬性通道限制。相比于UIE技術,UBE技術具有以下優勢:① 采用關節鏡系統,鏡內無套管限制,視野位于靶點前方且廣泛清晰。② 有獨立的觀察通道和工作通道,可以像傳統開放手術一樣操作,傳統器械可自由使用,增加了操作器械靈活度、使用度及移動角度,術者操作更便捷、活動空間大,這些特點使其在磨除含椎板在內的骨性結構減壓方面,特別是在ULBD術中操作具有明顯優勢,顯示出與傳統開放手術相當的效果[18]。 ③ 減壓效率高、減壓范圍更大。④ 術后椎管面積擴大和硬膜囊擴張更明顯,減壓后完整顯露硬膜囊、雙側神經根,可直視下對椎管內區域神經精細探查、松解和減壓[19-20]。

關于UBE技術和UIE技術手術并發癥,本研究兩組術中均僅發生1例硬膜囊損傷,無其他手術并發癥發生。硬膜囊撕裂是脊柱內鏡手術最常見并發癥,據統計發病率為1.5%~5.8%[21]。Pan等[22]認為硬膜囊撕裂的危險因素包括器械或射頻刀頭對硬膜囊的直接暴力損傷、椎管內硬膜和神經根粘連、巨大椎間盤突出或嚴重椎管狹窄導致硬膜囊內壓力高等。因此,術中精細操作、仔細分離韌帶顯得尤為重要。目前針對內鏡下術后偶發硬膜撕裂的處理尚無共識,對于<4 mm的小撕裂破口,建議患者術后絕對臥床和臨床觀察,防止術后腦脊液漏引發感染;而對于>10 mm的硬膜囊破口,需更換手術方式,于開放下修復。我們的體會是內鏡下充分止血和精細操作,可以最大程度避免術后硬膜外血腫和醫源性硬膜損傷等,若出現硬膜損傷建議盡早結束手術,如預估手術時間仍較長應改為開放手術,避免等滲鹽水持續性沖洗造成術后顱內高壓及顱內感染。目前內鏡下硬膜囊修補技術尚不成熟,需要進一步發展,以提高手術療效和安全性。

綜上述,采用UBE技術和UIE技術行ULBD治療腰椎管狹窄癥均能獲得滿意療效,但前者減壓更徹底、硬膜囊擴張程度更滿意。但本研究存在一定局限性。第一,研究樣本量較少,隨訪時間較短,且為回顧性研究,存在一定偏倚;第二,不同節段手術難度存在差異,但因樣本量有限,研究未對同一節段療效進行比較;第三,UIE技術應用較早,術者技術相對嫻熟,UBE技術應用較晚,術者手術技術熟練程度也會對療效有一定影響。因此,上述結論有待進一步研究驗證。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經合肥市第一人民醫院倫理委員會批準[2020(04)號]

作者貢獻聲明 韓國嵩:病例收集、手術操作及論文撰寫;姚登攀、程永紅、鄭科、祁家龍:手術實施;董洲、張之棟:資料收集統計;馬力:論文審閱