引用本文: 馬濤, 張宇軒, 許亞軍, 周建東, 許同龍, 張興飛, 胡雨璇. 三維超聲技術在游離腓腸內側動脈穿支皮瓣修復足背創面中的應用研究. 中國修復重建外科雜志, 2024, 38(5): 593-597. doi: 10.7507/1002-1892.202312079 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

足踝部損傷臨床較常見,對于足背皮膚軟組織缺損可選擇局部皮瓣、小腿部島狀皮瓣[1-2]及游離皮瓣修復。但是,局部皮瓣切取對足部創傷較大且需損傷足部主要動、靜脈[3];小腿部島狀皮瓣術后常發生遠端血供不足,發生皮瓣遠端壞死[4-5]。基于此,臨床主要選擇游離皮瓣修復足背皮膚軟組織缺損。腓腸內側動脈穿支皮瓣是小腿后內側近腘窩處區域皮瓣,具有供區脂肪層較薄的特點[6-7],并且在血管蒂長度及管徑方面具有優勢,穿支于腓骨小頭上方3~4 cm處起自腘動脈,起始部血管外徑2.1~3.0 mm,血管主干長10~15 cm,肌肉內部分長8~12 cm[8],尤其適用于足背創面修復,術后無需二次修薄且不影響穿鞋。既往我們在切取腓腸內側動脈穿支皮瓣前使用傳統二維超聲或多普勒探測腓腸內側動脈穿支,但準確性較差,術中切取皮瓣時常發現存在偏差,影響皮瓣切取[9-10]。

寬頻線陣容積探頭引導下的三維超聲技術是在二維圖像基礎上,將連續采集的空間分布位置,經過計算機重建算法處理,從而獲得完整的空間形態。該技術可以對血管走行、空間分布及血管形態進行三維成像,使術者準確了解穿支位置及形態,便于術中更快、更準確地切取皮瓣,縮短皮瓣缺血再灌注時間,同時也縮短手術時間,減少供體部位不必要的剝離和創傷。2019年1月—2022年12月,無錫市第九人民醫院足踝外科采用游離腓腸內側動脈穿支皮瓣修復30例(30側)足背皮膚軟組織缺損患者,術前使用寬頻線陣容積探頭引導下三維超聲技術對皮瓣穿支及肌肉內血管走行定位,獲得完整三維圖像,在此基礎上安全切取皮瓣,獲得較好療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組男19例,女11例;年齡22~63歲,平均43.9歲。致傷原因:交通事故傷12例,重物壓砸傷15例,機器傷3例。受傷至入院時間1~8 h,平均3.5 h。所有患者均為足背損傷,無其他復合損傷;創面合并骨外露12例、肌腱外露14例、肌腱及骨外露4例。

1.2 治療方法

1.2.1 術前處理

入院后急診徹底清創,清創后創面范圍為5 cm×3 cm~17 cm×5 cm;創面均予以封閉式負壓引流(vacuum sealing drainage,VSD)敷料覆蓋,抗感染對癥治療,5~7 d后拆除VSD敷料后換藥,取創面分泌物行細菌培養,并根據檢查結果更換敏感抗生素。待創面無明顯感染后行腓腸內側動脈穿支皮瓣修復,本組入院至手術時間7~13 d,平均9.5 d。

1.2.2 腓腸內側動脈穿支皮瓣血管定位

術前采用寬頻線陣容積探頭(RSP6-16-D;GE公司,美國)進行三維超聲檢查。檢查參數:高頻線陣探頭 ML 6~15 MHz、頻率6~15 MHz,CD頻率7.5 MHz,彩色多普勒增益調節至最為敏感且不產生彩色噪音,探查深度2.5 cm以內,流速彩標調至0.4 m/s,取樣框傾斜55°。

患者取仰臥位,下肢外展,膝關節屈曲90°,暴露小腿后內側需探查區域皮膚,在腓腸內側動脈穿支皮瓣供區腘窩中點及內踝連線,確定探測范圍,緩慢滑動寬頻線陣容積探頭,按照由上往下、由內到外順序探測,跟蹤腓腸內側動脈穿支。然后,根據穿支位置沿肌肉尋找主干,同時獲得穿支及主干血管三維圖像,選取合適穿支,測量并記錄穿支數量、位置,主干血管在肌肉內位置、走行方式,保存三維圖像。超聲探測操作由同一位高年資超聲醫師完成。

1.2.3 腓腸內側動脈穿支皮瓣設計及切取

① 皮瓣設計:以術前探測標記的穿支穿出點為皮瓣關鍵點,主干血管走行為皮瓣軸線;皮瓣切取內側不超脛前,后側不超后正中線;根據創面情況設計皮瓣。② 皮瓣切取及創面修復:蛛網膜下腔阻滯麻醉下,患者取仰臥位,根據皮瓣設計首先切開皮瓣外側緣至筋膜下,將深筋膜與皮膚縫合固定保護血管,仔細剝離暴露腓腸內側動脈穿支;再切開皮瓣內側緣,向中間解剖至穿支血管會師;鈍性分離血管蒂淺層的腓腸肌纖維,結扎沿途發出的肌支,完全游離血管蒂至合適長度;松止血帶,觀測皮瓣血運,斷蒂后將腓腸內側動脈穿支與足背動脈吻合,伴行靜脈與足背動脈伴行靜脈吻合[11]。本組皮瓣切取范圍為6 cm×4 cm~18 cm×6 cm。25例皮瓣寬度<6 cm,供區直接拉攏縫合;其余5例寬度>6 cm,供區以自體中厚皮片移植修復。

1.2.4 術后處理

術后患肢石膏托固定踝關節于功能位1周。常規予以抗炎、解痙、改善微循環及鎮痛等治療,及時更換敷料,防止血管蒂受壓。術后1周內每2小時觀測1次皮瓣血運情況,觀測內容包括皮瓣顏色、張力、毛細血管反應、皮溫等。術后1~3周按照加速康復理念,在康復師指導下進行關節功能鍛煉。

1.3 療效評價指標

記錄術前探測腓腸內側動脈穿支的數量、位置,主干血管在肌肉內位置、走行方式,與術中切取皮瓣時觀察結果進行比較,計算敏感度(術前定位與術中發現相符的穿支數量/術前定位穿支數量×100%)、陽性預測值(術前定位與術中發現相符的穿支數量/術中發現穿支數量×100%)。觀察皮瓣成活、外形、質地、腫脹度、創面愈合情況,以及對供區功能的影響并行美國矯形足踝協會(AOFAS)踝與后足功能評分。對患者進行滿意度自定問卷調查:優,患者對外觀、舒適度滿意;良:對外觀、舒適度有不適,但心理可以接受;差:外觀、舒適度差,心理難以接受,影響患者社會生活。

2 結果

本組30例患者術前探測發現60支腓腸內側動脈穿支、術中發現58支,其中術前與術中相符穿支56支,敏感度93.3%、陽性預測值96.6%;其中術中解剖穿支1支10例(33.3%)、2支12例(40%)、3支7例(23.3%)、4支1例(3.3%)。術前探測及術中觀察主干血管在肌肉內位置、走行方式基本相符。

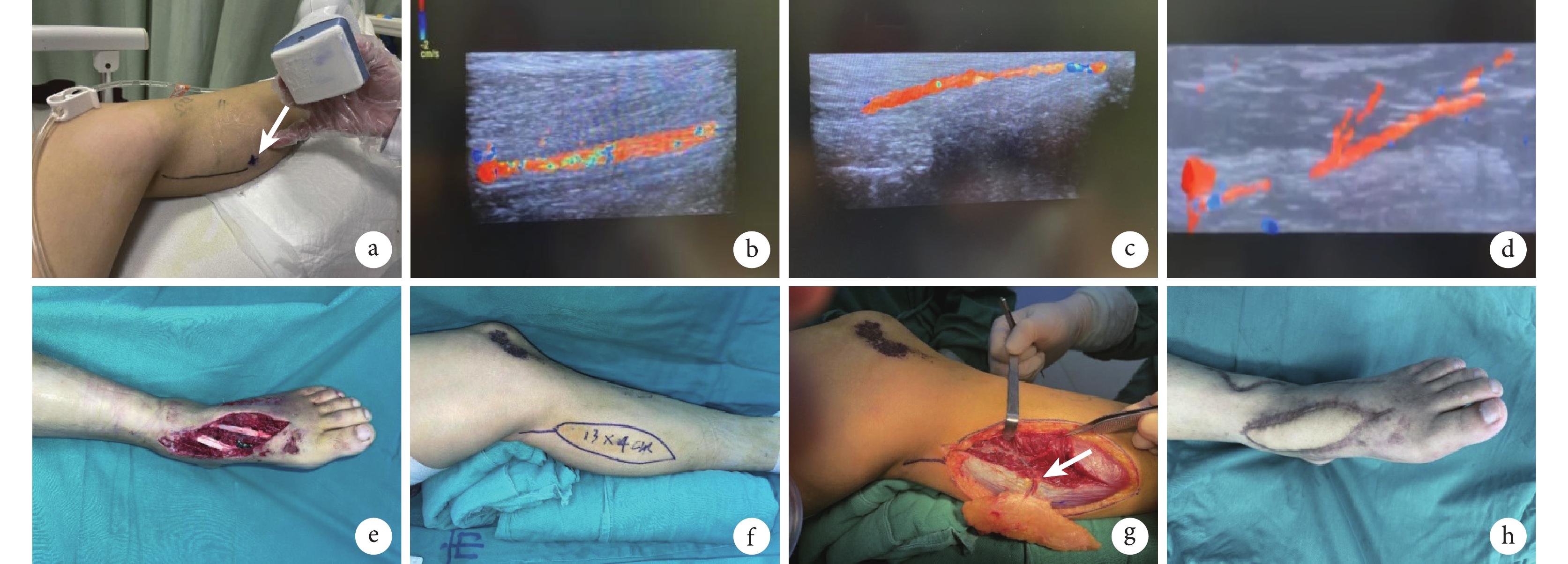

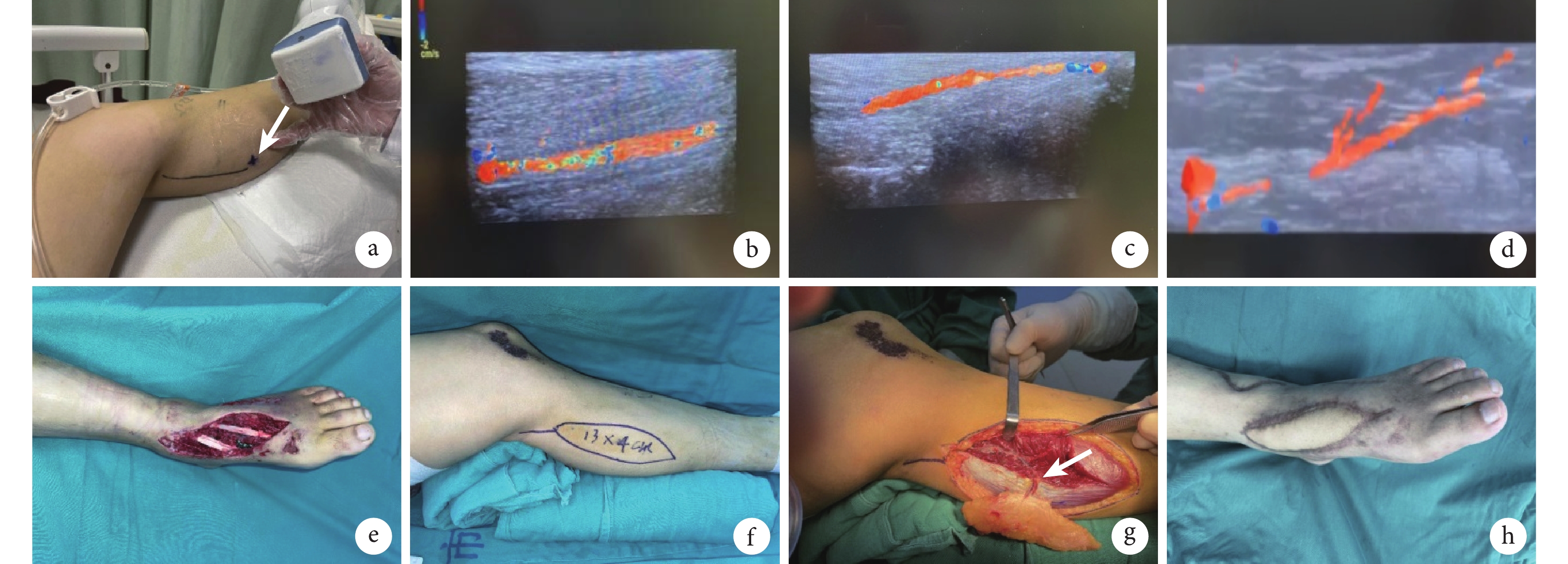

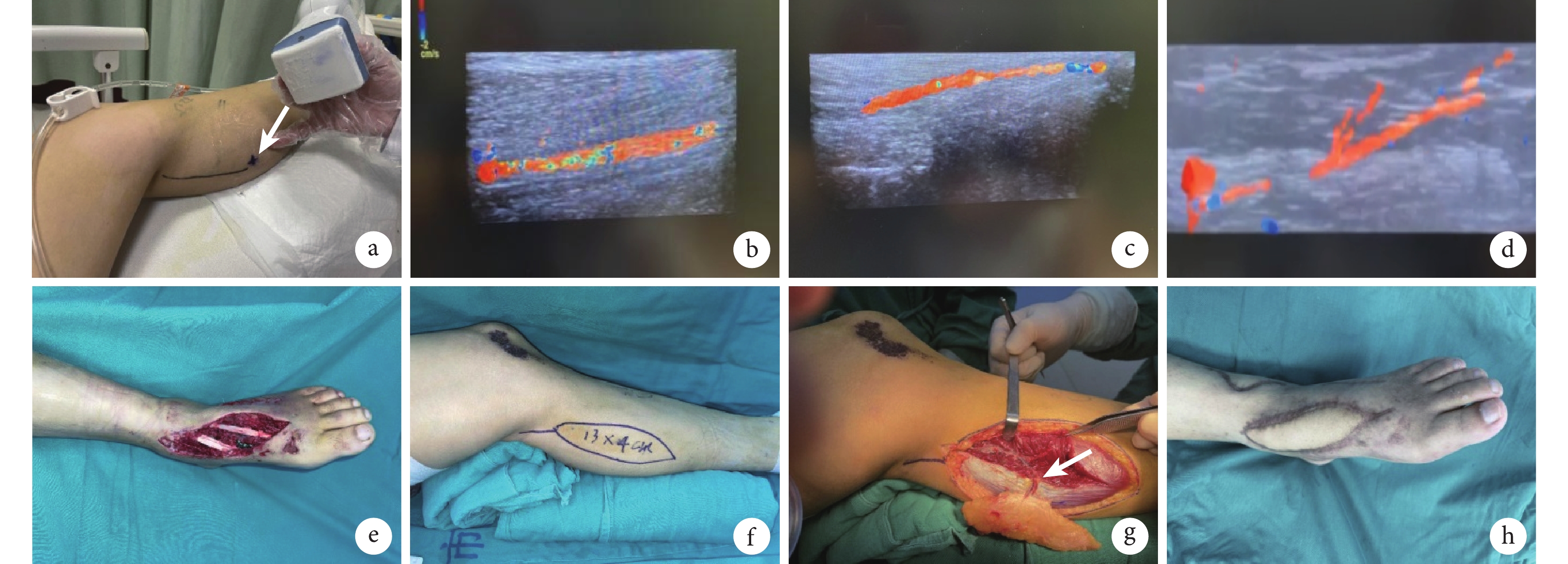

術后皮瓣血運良好,均順利成活,未發生血管危象;創面均Ⅰ期愈合。供區切口均Ⅰ期愈合,植皮均成活。患者均獲隨訪,隨訪時間9~24個月,平均14.7個月。皮瓣外觀、色澤、質地良好,無臃腫,穿鞋及行走無明顯影響;末次隨訪時AOFAS踝與后足功能評分為80~92分,平均87.5分;患者滿意度達優29例、良1例。見圖1。

圖1

患者,男,30歲,左足背皮膚軟組織缺損

圖1

患者,男,30歲,左足背皮膚軟組織缺損

a. 術前采用寬頻線陣容積探頭定位1支腓腸內側動脈穿支并于體表標記(箭頭);b. 術前探查主干血管在肌肉內走行及皮下深度達1 cm左右;c. 術前探查穿支在肌肉穿行至筋膜的走行位置;d. 術前探查穿支穿出筋膜后進入皮膚;e. 術前清創后創面外觀;f. 術中皮瓣設計;g. 術中顯露腓腸內側動脈穿支(箭頭);h. 術后1年足背外觀

Figure1. A 30-year-old male patient with skin and soft tissue defect on the dorsum of left foota. One perforating branch of medial sural artery (arrow) was located and marked on the surface of the body before operation with wide band linear matrix array volume transducer probe; b. Preoperative exploration of the main blood vessels in the muscle and subcutaneous depth of about 1 cm; c. Preoperative exploration showed the path of the perforating branch through the muscle to the fascia; d. Preoperative exploration showed that the perforating branch penetrated the fascia and entered the skin; e. Preoperative appearance of wound after debridement; f. Intraoperative flap design; g. The perforating branch of the medial sural artery (arrow) was exposed during operation; h. Appearance of the dorsum of the foot at 1 year after operation

3 討論

由于穿支血管存在變異,為保證穿支皮瓣成活,術前穿支定位尤其重要。彩色多普勒超聲和CT血管造影是傳統穿支定位方式,前者雖然具有快捷、方便、便宜的優點,但是二維成像無法直觀顯示血管立體構型,且有一定假陽性率[12-13];后者雖然是三維成像,敏感性和特異性高,但是有輻射、造影劑腎毒性、費用較高等缺點[14-15]。寬頻線陣容積探頭引導下的三維超聲技術是在二維圖像基礎上,經過計算機重建算法,對血管走行、空間分布及血管形態進行三維成像。本組應用結果顯示寬頻線陣容積探頭穿支定位敏感度及陽性預測值均較高,術中切取皮瓣時所見穿支及主干血管與術前探測結果基本一致。相關穿支定位研究[16-17]顯示每個肢體中至少有1支足夠大小腓腸內側動脈穿支,其中40%肢體中發現2支、30%發現1支、20%發現3支、10%發現4支,本組術中均解剖1~4支穿支,與文獻報道基本相符。

通過本組臨床應用,我們認為寬頻線陣容積探頭引導下的三維超聲技術定位皮瓣穿支具有以下優點:① 指導術前皮瓣設計;② 使術者對穿支位置及形態有清晰了解,切取時更安全,皮瓣可以盡早通血,縮短皮瓣缺血再灌注時間;③ 減少供區不必要損傷;④ 相對于CT血管造影,減少了造影劑使用及放射性危害,節省費用。但是術前定位及術中操作時應當注意,當膝關節伸展和屈曲時,由于皮膚松弛,穿支位置可能發生改變,從而造成誤差。所以,在術前定位時及手術操作時需保持同一體位,即下肢外展、膝關節屈曲至90°。同時,由于超聲探頭的尺寸限制以及高頻顯示局限性,其成像視野相對較小,三維顯示血管為區域性,不能連續顯示,對深部主干來源無法追蹤顯示,是其不足之處。但是腓腸內側動脈穿支及主干血管因距離皮膚較近,可以完整追蹤定位成像。

綜上述,寬頻線陣容積探頭引導下三維超聲技術定位腓腸內側動脈穿支準確,三維成像便捷、直觀且經濟、無輻射,輔助穿支皮瓣切取及修復足背皮膚軟組織缺損,可獲得滿意臨床療效。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經無錫市第九人民醫院醫學倫理委員會批準(KT2022015)

作者貢獻聲明 馬濤、張宇軒:研究設計、文章撰寫;許同龍、張興飛:研究實施;胡雨璇:數據收集整理及統計分析;許亞軍、周建東:對文章的知識性內容作批評性審閱

足踝部損傷臨床較常見,對于足背皮膚軟組織缺損可選擇局部皮瓣、小腿部島狀皮瓣[1-2]及游離皮瓣修復。但是,局部皮瓣切取對足部創傷較大且需損傷足部主要動、靜脈[3];小腿部島狀皮瓣術后常發生遠端血供不足,發生皮瓣遠端壞死[4-5]。基于此,臨床主要選擇游離皮瓣修復足背皮膚軟組織缺損。腓腸內側動脈穿支皮瓣是小腿后內側近腘窩處區域皮瓣,具有供區脂肪層較薄的特點[6-7],并且在血管蒂長度及管徑方面具有優勢,穿支于腓骨小頭上方3~4 cm處起自腘動脈,起始部血管外徑2.1~3.0 mm,血管主干長10~15 cm,肌肉內部分長8~12 cm[8],尤其適用于足背創面修復,術后無需二次修薄且不影響穿鞋。既往我們在切取腓腸內側動脈穿支皮瓣前使用傳統二維超聲或多普勒探測腓腸內側動脈穿支,但準確性較差,術中切取皮瓣時常發現存在偏差,影響皮瓣切取[9-10]。

寬頻線陣容積探頭引導下的三維超聲技術是在二維圖像基礎上,將連續采集的空間分布位置,經過計算機重建算法處理,從而獲得完整的空間形態。該技術可以對血管走行、空間分布及血管形態進行三維成像,使術者準確了解穿支位置及形態,便于術中更快、更準確地切取皮瓣,縮短皮瓣缺血再灌注時間,同時也縮短手術時間,減少供體部位不必要的剝離和創傷。2019年1月—2022年12月,無錫市第九人民醫院足踝外科采用游離腓腸內側動脈穿支皮瓣修復30例(30側)足背皮膚軟組織缺損患者,術前使用寬頻線陣容積探頭引導下三維超聲技術對皮瓣穿支及肌肉內血管走行定位,獲得完整三維圖像,在此基礎上安全切取皮瓣,獲得較好療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組男19例,女11例;年齡22~63歲,平均43.9歲。致傷原因:交通事故傷12例,重物壓砸傷15例,機器傷3例。受傷至入院時間1~8 h,平均3.5 h。所有患者均為足背損傷,無其他復合損傷;創面合并骨外露12例、肌腱外露14例、肌腱及骨外露4例。

1.2 治療方法

1.2.1 術前處理

入院后急診徹底清創,清創后創面范圍為5 cm×3 cm~17 cm×5 cm;創面均予以封閉式負壓引流(vacuum sealing drainage,VSD)敷料覆蓋,抗感染對癥治療,5~7 d后拆除VSD敷料后換藥,取創面分泌物行細菌培養,并根據檢查結果更換敏感抗生素。待創面無明顯感染后行腓腸內側動脈穿支皮瓣修復,本組入院至手術時間7~13 d,平均9.5 d。

1.2.2 腓腸內側動脈穿支皮瓣血管定位

術前采用寬頻線陣容積探頭(RSP6-16-D;GE公司,美國)進行三維超聲檢查。檢查參數:高頻線陣探頭 ML 6~15 MHz、頻率6~15 MHz,CD頻率7.5 MHz,彩色多普勒增益調節至最為敏感且不產生彩色噪音,探查深度2.5 cm以內,流速彩標調至0.4 m/s,取樣框傾斜55°。

患者取仰臥位,下肢外展,膝關節屈曲90°,暴露小腿后內側需探查區域皮膚,在腓腸內側動脈穿支皮瓣供區腘窩中點及內踝連線,確定探測范圍,緩慢滑動寬頻線陣容積探頭,按照由上往下、由內到外順序探測,跟蹤腓腸內側動脈穿支。然后,根據穿支位置沿肌肉尋找主干,同時獲得穿支及主干血管三維圖像,選取合適穿支,測量并記錄穿支數量、位置,主干血管在肌肉內位置、走行方式,保存三維圖像。超聲探測操作由同一位高年資超聲醫師完成。

1.2.3 腓腸內側動脈穿支皮瓣設計及切取

① 皮瓣設計:以術前探測標記的穿支穿出點為皮瓣關鍵點,主干血管走行為皮瓣軸線;皮瓣切取內側不超脛前,后側不超后正中線;根據創面情況設計皮瓣。② 皮瓣切取及創面修復:蛛網膜下腔阻滯麻醉下,患者取仰臥位,根據皮瓣設計首先切開皮瓣外側緣至筋膜下,將深筋膜與皮膚縫合固定保護血管,仔細剝離暴露腓腸內側動脈穿支;再切開皮瓣內側緣,向中間解剖至穿支血管會師;鈍性分離血管蒂淺層的腓腸肌纖維,結扎沿途發出的肌支,完全游離血管蒂至合適長度;松止血帶,觀測皮瓣血運,斷蒂后將腓腸內側動脈穿支與足背動脈吻合,伴行靜脈與足背動脈伴行靜脈吻合[11]。本組皮瓣切取范圍為6 cm×4 cm~18 cm×6 cm。25例皮瓣寬度<6 cm,供區直接拉攏縫合;其余5例寬度>6 cm,供區以自體中厚皮片移植修復。

1.2.4 術后處理

術后患肢石膏托固定踝關節于功能位1周。常規予以抗炎、解痙、改善微循環及鎮痛等治療,及時更換敷料,防止血管蒂受壓。術后1周內每2小時觀測1次皮瓣血運情況,觀測內容包括皮瓣顏色、張力、毛細血管反應、皮溫等。術后1~3周按照加速康復理念,在康復師指導下進行關節功能鍛煉。

1.3 療效評價指標

記錄術前探測腓腸內側動脈穿支的數量、位置,主干血管在肌肉內位置、走行方式,與術中切取皮瓣時觀察結果進行比較,計算敏感度(術前定位與術中發現相符的穿支數量/術前定位穿支數量×100%)、陽性預測值(術前定位與術中發現相符的穿支數量/術中發現穿支數量×100%)。觀察皮瓣成活、外形、質地、腫脹度、創面愈合情況,以及對供區功能的影響并行美國矯形足踝協會(AOFAS)踝與后足功能評分。對患者進行滿意度自定問卷調查:優,患者對外觀、舒適度滿意;良:對外觀、舒適度有不適,但心理可以接受;差:外觀、舒適度差,心理難以接受,影響患者社會生活。

2 結果

本組30例患者術前探測發現60支腓腸內側動脈穿支、術中發現58支,其中術前與術中相符穿支56支,敏感度93.3%、陽性預測值96.6%;其中術中解剖穿支1支10例(33.3%)、2支12例(40%)、3支7例(23.3%)、4支1例(3.3%)。術前探測及術中觀察主干血管在肌肉內位置、走行方式基本相符。

術后皮瓣血運良好,均順利成活,未發生血管危象;創面均Ⅰ期愈合。供區切口均Ⅰ期愈合,植皮均成活。患者均獲隨訪,隨訪時間9~24個月,平均14.7個月。皮瓣外觀、色澤、質地良好,無臃腫,穿鞋及行走無明顯影響;末次隨訪時AOFAS踝與后足功能評分為80~92分,平均87.5分;患者滿意度達優29例、良1例。見圖1。

圖1

患者,男,30歲,左足背皮膚軟組織缺損

圖1

患者,男,30歲,左足背皮膚軟組織缺損

a. 術前采用寬頻線陣容積探頭定位1支腓腸內側動脈穿支并于體表標記(箭頭);b. 術前探查主干血管在肌肉內走行及皮下深度達1 cm左右;c. 術前探查穿支在肌肉穿行至筋膜的走行位置;d. 術前探查穿支穿出筋膜后進入皮膚;e. 術前清創后創面外觀;f. 術中皮瓣設計;g. 術中顯露腓腸內側動脈穿支(箭頭);h. 術后1年足背外觀

Figure1. A 30-year-old male patient with skin and soft tissue defect on the dorsum of left foota. One perforating branch of medial sural artery (arrow) was located and marked on the surface of the body before operation with wide band linear matrix array volume transducer probe; b. Preoperative exploration of the main blood vessels in the muscle and subcutaneous depth of about 1 cm; c. Preoperative exploration showed the path of the perforating branch through the muscle to the fascia; d. Preoperative exploration showed that the perforating branch penetrated the fascia and entered the skin; e. Preoperative appearance of wound after debridement; f. Intraoperative flap design; g. The perforating branch of the medial sural artery (arrow) was exposed during operation; h. Appearance of the dorsum of the foot at 1 year after operation

3 討論

由于穿支血管存在變異,為保證穿支皮瓣成活,術前穿支定位尤其重要。彩色多普勒超聲和CT血管造影是傳統穿支定位方式,前者雖然具有快捷、方便、便宜的優點,但是二維成像無法直觀顯示血管立體構型,且有一定假陽性率[12-13];后者雖然是三維成像,敏感性和特異性高,但是有輻射、造影劑腎毒性、費用較高等缺點[14-15]。寬頻線陣容積探頭引導下的三維超聲技術是在二維圖像基礎上,經過計算機重建算法,對血管走行、空間分布及血管形態進行三維成像。本組應用結果顯示寬頻線陣容積探頭穿支定位敏感度及陽性預測值均較高,術中切取皮瓣時所見穿支及主干血管與術前探測結果基本一致。相關穿支定位研究[16-17]顯示每個肢體中至少有1支足夠大小腓腸內側動脈穿支,其中40%肢體中發現2支、30%發現1支、20%發現3支、10%發現4支,本組術中均解剖1~4支穿支,與文獻報道基本相符。

通過本組臨床應用,我們認為寬頻線陣容積探頭引導下的三維超聲技術定位皮瓣穿支具有以下優點:① 指導術前皮瓣設計;② 使術者對穿支位置及形態有清晰了解,切取時更安全,皮瓣可以盡早通血,縮短皮瓣缺血再灌注時間;③ 減少供區不必要損傷;④ 相對于CT血管造影,減少了造影劑使用及放射性危害,節省費用。但是術前定位及術中操作時應當注意,當膝關節伸展和屈曲時,由于皮膚松弛,穿支位置可能發生改變,從而造成誤差。所以,在術前定位時及手術操作時需保持同一體位,即下肢外展、膝關節屈曲至90°。同時,由于超聲探頭的尺寸限制以及高頻顯示局限性,其成像視野相對較小,三維顯示血管為區域性,不能連續顯示,對深部主干來源無法追蹤顯示,是其不足之處。但是腓腸內側動脈穿支及主干血管因距離皮膚較近,可以完整追蹤定位成像。

綜上述,寬頻線陣容積探頭引導下三維超聲技術定位腓腸內側動脈穿支準確,三維成像便捷、直觀且經濟、無輻射,輔助穿支皮瓣切取及修復足背皮膚軟組織缺損,可獲得滿意臨床療效。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經無錫市第九人民醫院醫學倫理委員會批準(KT2022015)

作者貢獻聲明 馬濤、張宇軒:研究設計、文章撰寫;許同龍、張興飛:研究實施;胡雨璇:數據收集整理及統計分析;許亞軍、周建東:對文章的知識性內容作批評性審閱