引用本文: 劉典琦, 黃文彬, 翟文潤, 李穎芬, 陳東峰, 鄭仕聰, 吳穎斌, 盧偉杰. 膝關節單髁置換術中單次與連續收肌管阻滯聯合局部浸潤麻醉前瞻性對比研究. 中國修復重建外科雜志, 2024, 38(4): 448-454. doi: 10.7507/1002-1892.202312103 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

膝關節骨關節炎(knee osteoarthritis,KOA)是一種臨床常見的退行性疾病,膝關節單髁置換術(unicompartmental knee arthroplasty,UKA)是治療晚期KOA的主要方法之一,由于手術創傷和早期康復,預計患者術后至少2年內會經歷中度至重度疼痛[1]。UKA術后疼痛管理核心是完善鎮痛與最輕微肌力抑制之間的平衡。股神經阻滯(femoral nerve block,FNB)曾是膝關節置換術后鎮痛的“金標準”[2],但是存在股四頭肌無力問題,從而影響患者早期活動并增加術后跌倒風險。收肌管阻滯(adductor canal block,ACB)不僅能提供與FNB相似的止痛效果,還能更好地保留股四頭肌力量,使患者能盡早活動,已成為FNB的最佳替代方法[3]。ACB主要針對膝關節前部和內側區域[4],而局部浸潤麻醉(local infiltration anesthesia,LIA)能緩解后部區域疼痛,因此有研究將兩者聯合應用,結果顯示可有效減輕UKA術后膝關節疼痛,有利于術后早期關節功能恢復[5]。

ACB可分為單次ACB(single ACB,SACB)和連續ACB(continuous ACB,CACB),均已廣泛用于人工全膝關節置換術(total knee arthroplasty,TKA)后的疼痛治療。研究表明CACB在TKA術后48 h內鎮痛效果與SACB相似,不能增強或延長止痛效果,在關節功能恢復和阿片類藥物相關副作用方面也未見差異[6]。目前,有關ACB兩種模式應用于UKA的早期鎮痛和關節功能恢復效果比較研究較少。為了完善UKA圍術期疼痛管理,探索ACB最佳鎮痛模式,我們采用前瞻性對比研究,分析SACB和CACB聯合LIA對UKA術后早期疼痛以及膝關節功能恢復的影響,為臨床UKA術后多模式鎮痛提供參考。報告如下。

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準及樣本量

患者納入標準: ① 年齡50~80歲;② 身體質量指數(body mass index,BMI)19~35 kg/m2;③ 美國麻醉醫師協會(ASA)分級為Ⅰ、Ⅱ級;④ 單膝內側KOA且適合UKA治療;⑤ 接受ACB作為術后鎮痛方案。排除標準:① 雙側同時UKA;② 對LIA藥物過敏;③ 存在與膝關節無關的慢性疼痛病史;④ 近期(過去4周內)使用過阿片類藥物(美沙酮、嗎啡、氫可酮等);⑤ 存在神經阻滯禁忌證(局部感染、敗血癥、下肢神經肌肉病變);⑥ 不能配合關節功能問卷評價。

樣本量計算:根據對12例接受LIA但未行ACB患者預試驗結果,術后24 h活動疼痛視覺模擬評分(VAS)為(4.7±2.5)分,在多模式鎮痛下預計CACB組術后24 h 活動VAS評分減少≥2分,假設顯著性水平(α)=0.05,檢驗效能(1?β)=0.80,計算得出每組需19例患者,考慮20%失訪率,故本研究每組至少納入23例患者。

1.2 一般資料

以2022年4月—2023年12月廣州醫科大學附屬第一醫院收治的膝關節KOA患者作為研究對象,共60例患者符合選擇標準納入研究。采用隨機數字表法以1∶1比例分配至SACB組或CACB組。本研究不設盲法,SACB組未設置假阻滯塊。兩組患者年齡、性別、身高、體質量、BMI、手術側別以及術前靜息VAS 評分、活動VAS評分、牛津大學膝關節評分(OKS)和美國特種外科醫院(HSS)評分等基線資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。

1.3 治療方法

1.3.1 手術方法

兩組手術均由同一名術者完成。全身麻醉下經髕旁內側入路,采用Oxford單髁膝關節系統(Zimmer Biomet公司,美國)置換,手術步驟嚴格按照該系統操作手冊執行。術中患肢安裝氣壓止血帶,設定壓力為患者收縮壓2倍,時間90 min,在關閉切口后、實施神經阻滯前放松止血帶。

1.3.2 鎮痛方法

兩組在術前1 d口服塞來昔布200 mg進行超前鎮痛。由1名不參與術后評估的麻醉師負責完成ACB及LIA,術中根據情況調整麻醉藥物用量。術中對關節周圍軟組織進行LIA,將7.5 g/L羅哌卡因10 mL、20 g/L利多卡因10 mL和得寶松1 mL(含5 mg二丙酸倍他米松和2 mg倍他米松磷酸二鈉)用生理鹽水稀釋至40 mL。在脛骨和股骨截骨后,使用注射器將20 mL注入后關節囊;在關閉切口前,將剩余20 mL注入髕上囊滑膜、股四頭肌肌腱、內外側副韌帶及切口周圍。

兩組患者均在UKA術后立即進行ACB,并接受標準監測程序。在無菌準備和鋪巾后,使用線性高頻10~12 MHz超聲探頭在髂前上棘和髕骨上緣之間的大腿中部區域進行ACB,此位置能最大限度降低局部麻醉藥物向腘窩或股三角區擴散風險。在短軸切面上識別股動脈和隱神經后,采用平面內技術由前內向后外進針,穿過腓腸肌,注入2~3 mL生理鹽水以確保針尖位置正確并擴張收肌管。兩組局部麻醉藥物中均添加1 μg/kg右美托咪定(神經周圍給藥)。通過針頭注入0.5 g/L 鹽酸羅哌卡因(迪施力?,廣東嘉博制藥有限公司)20 mL,完成單次阻滯。SACB組取出穿刺針,不作其他處理。CACB組將導管緩慢推進至針尖外4~5 cm處,拔出針頭后插入硬膜外導管并用3M敷料固定,通過導管注入0.2 g/L 鹽酸羅哌卡因20 mL,隨后連接電子鎮痛泵,設置恒定輸注劑量4 mL/h,單次沖擊劑量4 mL,鎖定時間60 min,持續輸注48 h。完成ACB后,用彈力繃帶將患肢從腳趾至大腿中部纏繞并保持24 h,以控制關節內出血。

術后兩組患者每12小時靜脈注射50 mg氟比洛芬酯直至出院。補救鎮痛措施:如患者靜息VAS評分>3分或術后第1天患者因疼痛影響下床鍛煉,則每6小時口服5 mg羥考酮至患者認為疼痛減輕至3分以下或能夠自由下地活動;如靜息VAS評分>7分,則在羥考酮基礎上額外口服1次100 mg曲馬多;如鎮痛效果仍不佳,可酌情增加曲馬多服用頻率或使用嗎啡。

1.4 療效評價指標

① 手術時間。② 疼痛相關評價:以術后首次靜息VAS評分>3分定義為患者存在突破性疼痛,記錄突破性疼痛發生時間和例數。記錄術前及術后6、12、24、48、72 h及末次隨訪時,靜息以及活動(主動膝關節鍛煉)VAS評分;術后1、2 d和累計阿片類藥物(包括羥考酮、曲馬多、嗎啡)消耗量,不同種類藥物劑量采用嗎啡當量表示[7]。③ 關節功能評分:術后當日(0 d)及1、2 d采用徒手肌力法評定股四頭肌肌力等級(≤3級可認為股四頭肌無力,本研究肌力等級評定分為>3級/≤3級),同時測量膝關節活動度。術前以及術后2、4周和末次隨訪時,采用OKS評分和HSS評分評價膝關節功能。④ 術后阻滯并發癥和不良事件:包括穿刺部位感染、滲漏、導管移位、切口滲血以及假體周圍骨折等。

療效評價由2名不參與手術和康復治療的骨科醫師完成,以VAS評分差值≤1分、OKS評分差值≤2分,HSS評分差值≤5分視為觀察結果一致,取均值;如不一致則放棄該組指標數據。

1.5 統計學方法

采用SPSS25.0統計軟件進行分析。計量資料采用Kolmogorov-Smirnov 檢驗行正態性檢驗,如符合正態分布,以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗;兩組多時間點比較采用重復測量方差分析,若不滿足球形檢驗,采用Greenhouse-Geisser法進行校正,同一組別不同時間點間比較采用Bonferroni法,同一時間點不同組別間比較采用多因素方差分析。如不符合正態分布,以M(Q1,Q3)表示,組間比較采用Wilcoxon秩和檢驗,兩組多時間點比較選擇廣義估計方程。計數資料組間比較采用四格表卡方檢驗。檢驗水準α=0.05。

2 結果

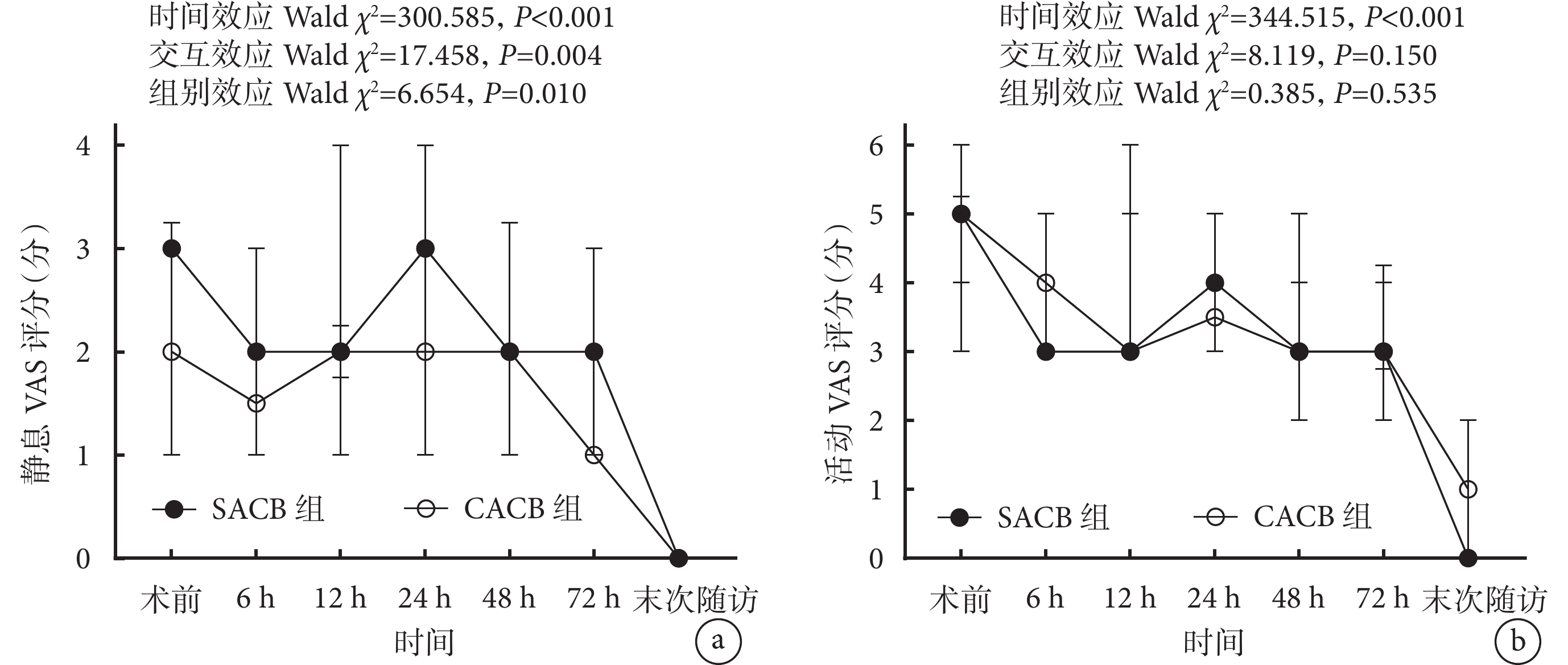

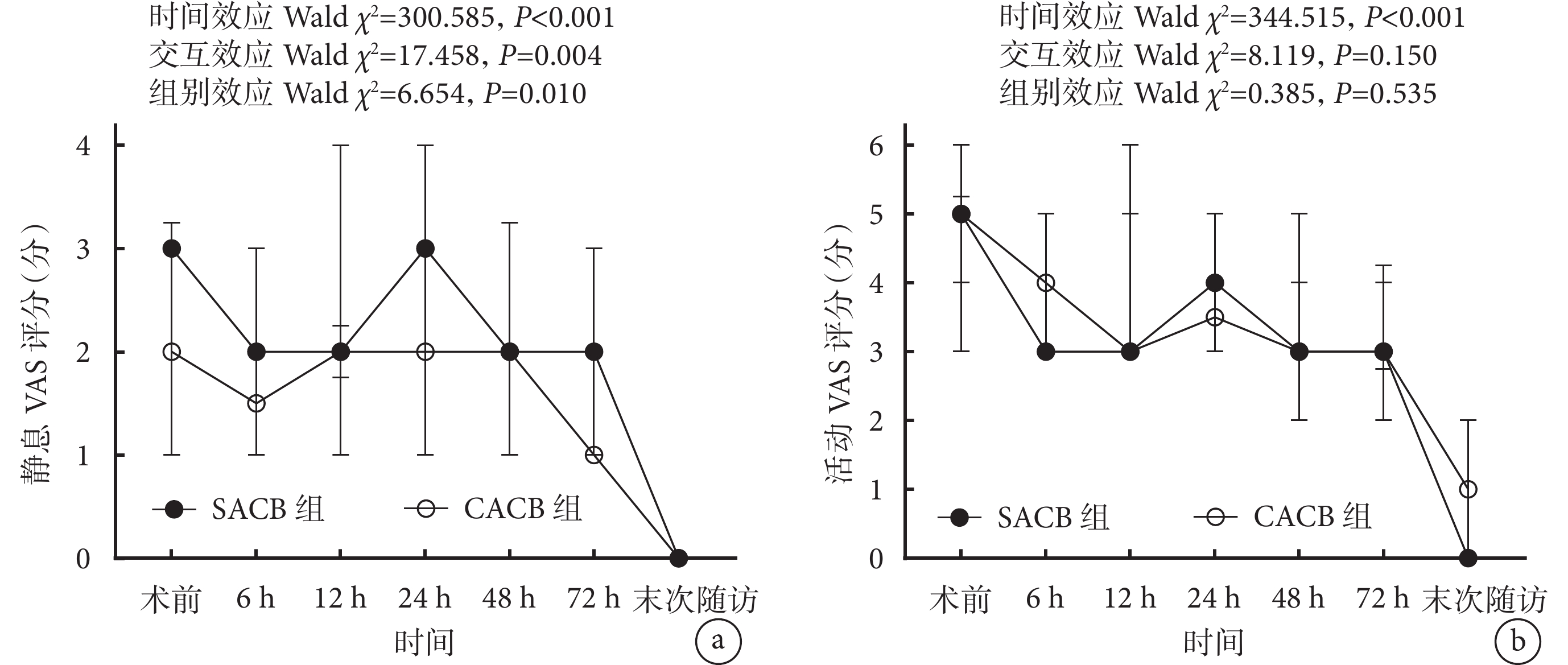

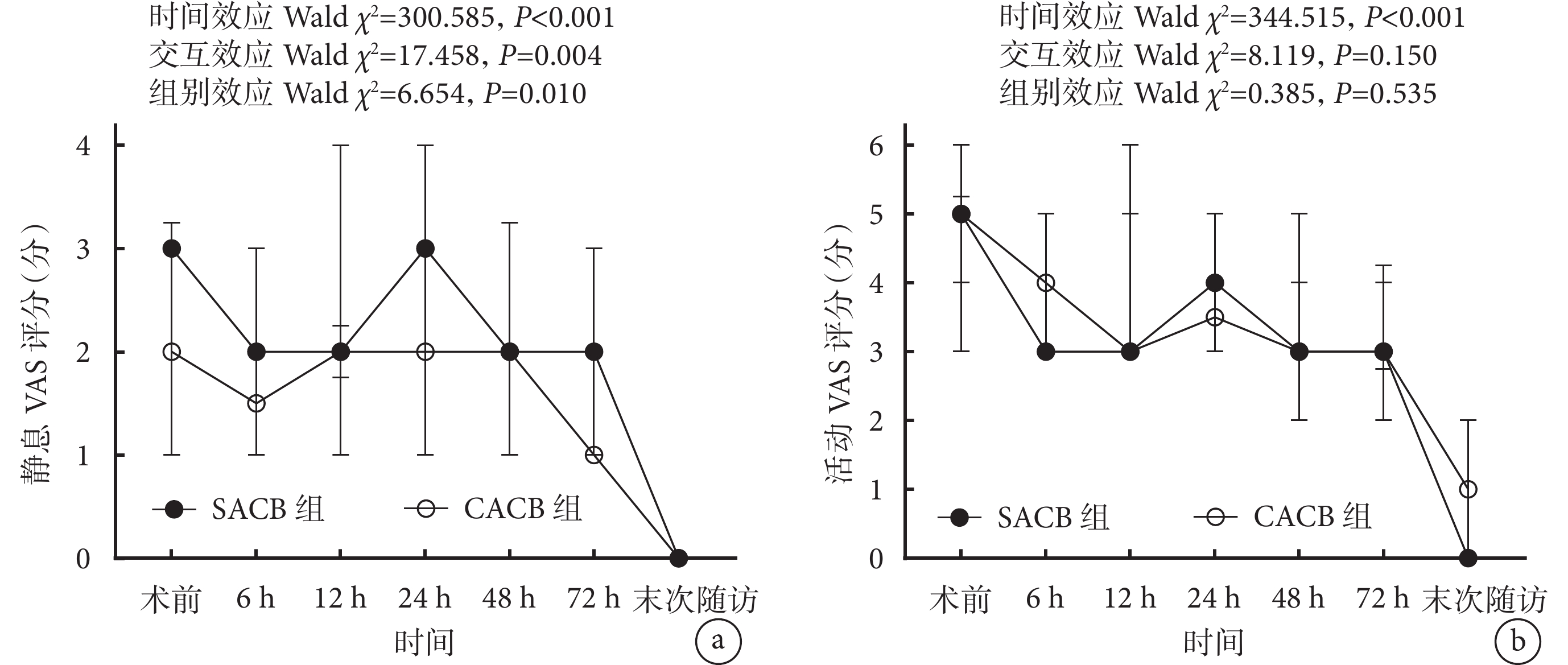

SACB組及CACB組手術時間分別為(130.23±17.75)、(138.17±37.02)min,差異無統計學意義(t=?1.059,P=0.296)。兩組患者術后均獲隨訪,SACB組隨訪時間為(9.70±4.93)個月、CACB組為(12.23±5.05)個月,差異無統計學意義(t=?1.891,P=0.064)。除CACB組術后24 h靜息VAS評分低于SACB組,差異有統計學意義(P<0.05)外,其余時間點兩組靜息和活動VAS評分比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見圖1。CACB組9例發生突破性疼痛,較SACB組17例減少,發生率差異有統計學意義(P<0.05);但兩組突破性疼痛發生時間和阿片類藥物消耗量比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表2。

圖1

兩組VAS評分變化趨勢

圖1

兩組VAS評分變化趨勢

a. 靜息VAS評分;b. 活動VAS評分

Figure1. The change trends of VAS scores in both groupsa. Resting VAS score; b. Active VAS score

SACB組發生4例不良事件,其中因術后持續滲出行持續負壓吸引術3例,出院后1周脛骨假體周圍骨折1例;CACB組發生7例不良事件,其中因術后持續滲出行持續負壓吸引術1例,頭暈惡心3例,下肢水腫1例,導管移位1例,出院后3個月脛骨假體周圍骨折1例。兩組不良事件發生率差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

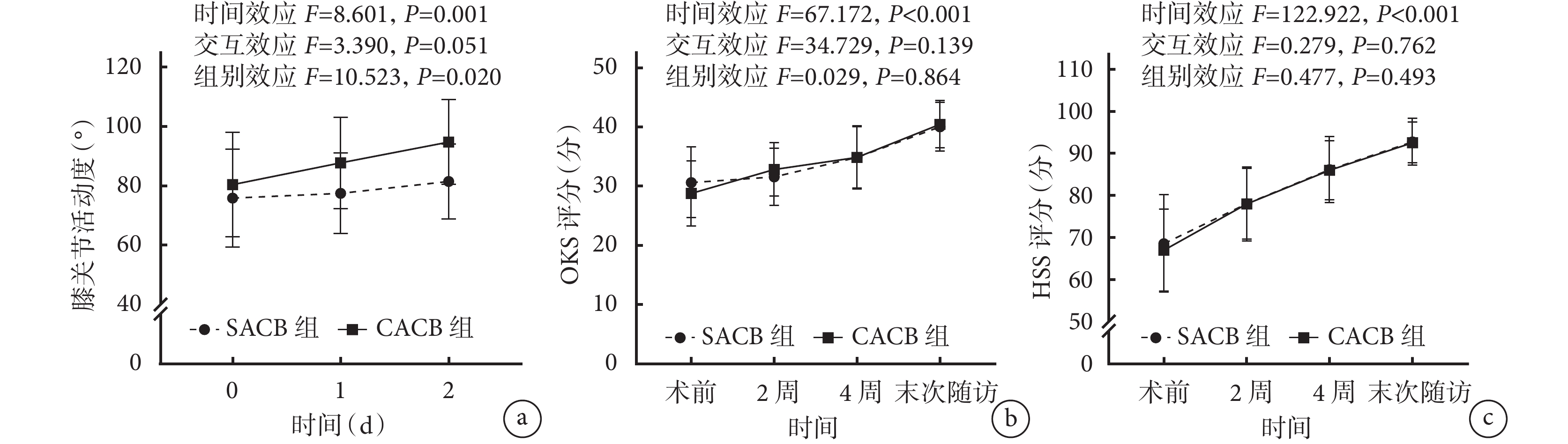

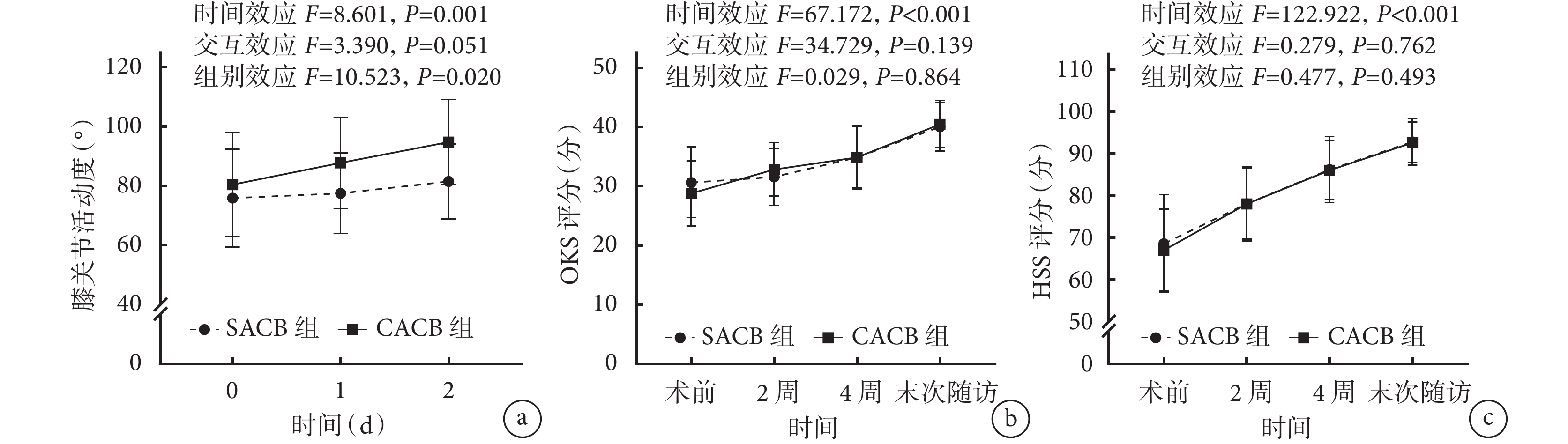

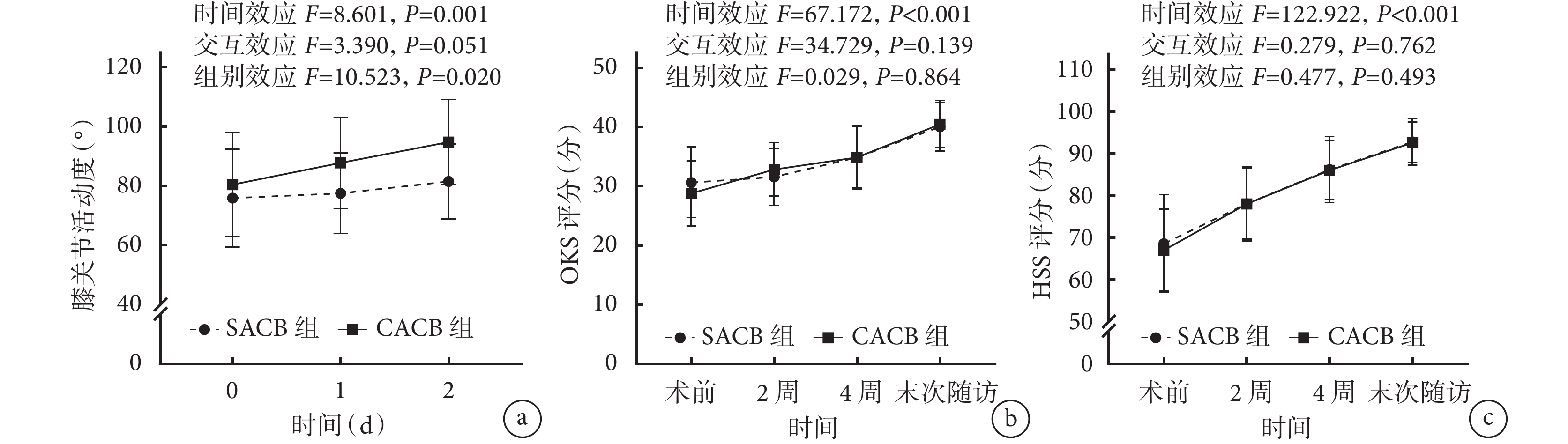

CACB組術后1、2 d膝關節活動度較SACB組增大,差異有統計學意義(P<0.05);兩組術后0 d膝關節活動度以及各時間點股四頭肌肌力差異均無統計學意義(P>0.05)。兩組末次隨訪時膝關節功能HSS評分及OKS評分均較術前提高,差異有統計學意義(P<0.05);兩組術后各時間點OKS評分和HSS評分比較,差異均無統計學意義(P>0.05);見圖2及表2。

圖2

兩組膝關節功能評價指標變化趨勢

圖2

兩組膝關節功能評價指標變化趨勢

a. 膝關節活動度;b. OKS評分;c. HSS評分

Figure2. The change trends of the evaluation indexes of knee joint function in both groupsa. Knee range of motion; b. OKS score; c. HSS score

3 討論

3.1 UKA術后SACB與CACB聯合LIA的早期鎮痛效果分析

理論上CACB通過導管和鎮痛泵持續給藥,維持收肌管內的麻醉濃度,能延長鎮痛時間,提供更好鎮痛效果。但既往研究表明SACB和CACB在TKA術后早期鎮痛效果相似[8-10]。本研究結論與上述研究基本一致,提示SACB聯合LIA鎮痛效果與CACB聯合LIA相當,分析可能有以下三方面原因。

① 輔助藥物。ACB輔助用藥是指在周圍神經、神經叢或靜脈內使用一種或多種藥物,最常用的兩種藥物是地塞米松和右美托咪定[11]。輔助藥物可以縮短神經阻滯起效時間,延長鎮痛持續時間,從而增強阻滯效果。雖然右美托咪定鎮痛作用機制尚不明確,但既往動物和臨床試驗報道,1 μg/kg右美托咪定神經周圍給藥,有望同時兼顧安全性和鎮痛療效[12-14]。CACB理論上通過持續給藥從而延長鎮痛時間,本研究在局部麻醉藥物中添加1 μg/kg右美托咪定,彌補了SACB在術后鎮痛時間較短的劣勢。

② 微創小切口。本研究采用的Oxford單髁膝關節系統為微創小切口技術,切口長度為7~8 cm[15]。相較于TKA,單髁假體通過微創方法植入,不翻轉髕骨,不損傷股四頭肌,盡可能多地保留和保護了伸膝裝置[16]。這有助于避免股四頭肌炎癥、水腫和伸膝遲滯引起的膝關節疼痛,更好地重建膝關節功能。因此,在微創小切口基礎上,本研究患者疼痛感較輕,SACB和CACB均能有效緩解膝關節周圍疼痛,滿足UKA術后鎮痛需求。

③ 多模式鎮痛。本研究中兩組患者均采用了術前超前鎮痛+術中LIA+術后個性化補救鎮痛策略。多模式鎮痛包括兩種或多種不同的鎮痛藥物或模式,已被強烈建議作為膝關節置換圍術期疼痛管理策略,是加速康復外科重要組成部分[17]。多模式鎮痛可全面改善圍術期疼痛控制,有效減少了患者對阿片類藥物的需求,為UKA術后早期快速康復奠定了堅實基礎。

3.2 UKA術后SACB與CACB聯合LIA對膝關節功能恢復的影響分析

本研究中,兩組術后2 d內股四頭肌肌力差異無統計學意義,CACB組在術后1、2 d展現出更大的膝關節屈曲度,意味著更強活動能力。保持持續有效鎮痛有利于術后股四頭肌肌力恢復,促進患者術后早期膝關節活動,進而促進股四頭肌水腫消退,降低疼痛介質釋放和炎癥因子表達,反過來有利于患者疼痛緩解,從而形成一個良性循環效應[18]。

ACB不良事件包括導管移位或脫位、感染、藥物外漏以及跌倒等。其中,患者跌倒是最嚴重不良事件,可能為導管絆倒或股四頭肌無力引起。與其他部位神經阻滯相比,導管在收肌管中的脫位率較高,可達36.6%[19]。然而,隨著超聲可視化技術在麻醉領域的應用和導管固定技術的改良,ACB成功率極大提高,阻滯相關不良事件減少。本研究中CACB組僅有1例導管移位事件,值得注意的是,該患者未拆除鎮痛泵及退出試驗,而是使用3M敷料重新固定導管。術后持續滲出行持續負壓吸引術患者可能與手術縫合不緊密有關;假體周圍骨折、下肢水腫患者可能與其本身存在的基礎疾病,如骨質疏松、冠狀動脈粥樣硬化性心臟病等有關[20]。

研究表明,相較于傳統靜脈自控鎮痛模式,在TKA圍術期應用包括ACB在內的多模式鎮痛方法能顯著降低患者術后14 d及1、3個月HSS評分[21]。本研究比較了兩組術后2、4周及末次隨訪時OKS評分和HSS評分,結果顯示末次隨訪時評分較術前明顯提高,但各時間點兩組間差異均無統計學意義。分析原因為兩組均通過系統且有效的疼痛管理幫助患者更好地渡過術后早期疼痛較嚴重階段,促進早期行走,獲得更好功能恢復。在術后3個月,兩組患者疼痛已明顯緩解,肌肉水腫消退,部分或完全恢復運動功能,從而均獲得了良好功能評分。

本研究存在不足:首先,出于倫理考慮研究沒有設置盲法,可能會引入觀察者偏倚。因為SACB組中使用假導管技術可能會增加感染和跌倒風險。為了降低VAS評分的觀察者偏倚,在48 h拆除鎮痛泵后,兩組患者ACB進針點均用無菌敷料覆蓋,并引入另外2名不參與48 h前評估的骨科醫生進行后續臨床資料收集。其次,采用人工評估下肢肌力,相對于測力儀準確性較低。最后,由于納入病例數較少,無法進一步研究不同局部麻醉藥物濃度和輔助用藥的療效差異。

綜上述, UKA術中LIA聯合SACB或CACB能獲得相似早期鎮痛效果和關節功能恢復。SACB具有操作簡便,能避免導管移位、脫位等不良事件的發生,可能是一種更好選擇。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經廣州醫科大學附屬第一醫院科研項目審查倫理委員會批準(ES-2023-139-01);臨床試驗注冊號:ChiCTR2400081956

作者貢獻聲明 劉典琦:文獻收集、研究設計、文章撰寫;黃文彬、翟文潤、陳東峰、鄭仕聰:患者隨訪及數據采集;李穎芬、盧偉杰:麻醉實施和手術實施;吳穎斌:數據整理及統計分析;盧偉杰:文章修改及審核

膝關節骨關節炎(knee osteoarthritis,KOA)是一種臨床常見的退行性疾病,膝關節單髁置換術(unicompartmental knee arthroplasty,UKA)是治療晚期KOA的主要方法之一,由于手術創傷和早期康復,預計患者術后至少2年內會經歷中度至重度疼痛[1]。UKA術后疼痛管理核心是完善鎮痛與最輕微肌力抑制之間的平衡。股神經阻滯(femoral nerve block,FNB)曾是膝關節置換術后鎮痛的“金標準”[2],但是存在股四頭肌無力問題,從而影響患者早期活動并增加術后跌倒風險。收肌管阻滯(adductor canal block,ACB)不僅能提供與FNB相似的止痛效果,還能更好地保留股四頭肌力量,使患者能盡早活動,已成為FNB的最佳替代方法[3]。ACB主要針對膝關節前部和內側區域[4],而局部浸潤麻醉(local infiltration anesthesia,LIA)能緩解后部區域疼痛,因此有研究將兩者聯合應用,結果顯示可有效減輕UKA術后膝關節疼痛,有利于術后早期關節功能恢復[5]。

ACB可分為單次ACB(single ACB,SACB)和連續ACB(continuous ACB,CACB),均已廣泛用于人工全膝關節置換術(total knee arthroplasty,TKA)后的疼痛治療。研究表明CACB在TKA術后48 h內鎮痛效果與SACB相似,不能增強或延長止痛效果,在關節功能恢復和阿片類藥物相關副作用方面也未見差異[6]。目前,有關ACB兩種模式應用于UKA的早期鎮痛和關節功能恢復效果比較研究較少。為了完善UKA圍術期疼痛管理,探索ACB最佳鎮痛模式,我們采用前瞻性對比研究,分析SACB和CACB聯合LIA對UKA術后早期疼痛以及膝關節功能恢復的影響,為臨床UKA術后多模式鎮痛提供參考。報告如下。

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準及樣本量

患者納入標準: ① 年齡50~80歲;② 身體質量指數(body mass index,BMI)19~35 kg/m2;③ 美國麻醉醫師協會(ASA)分級為Ⅰ、Ⅱ級;④ 單膝內側KOA且適合UKA治療;⑤ 接受ACB作為術后鎮痛方案。排除標準:① 雙側同時UKA;② 對LIA藥物過敏;③ 存在與膝關節無關的慢性疼痛病史;④ 近期(過去4周內)使用過阿片類藥物(美沙酮、嗎啡、氫可酮等);⑤ 存在神經阻滯禁忌證(局部感染、敗血癥、下肢神經肌肉病變);⑥ 不能配合關節功能問卷評價。

樣本量計算:根據對12例接受LIA但未行ACB患者預試驗結果,術后24 h活動疼痛視覺模擬評分(VAS)為(4.7±2.5)分,在多模式鎮痛下預計CACB組術后24 h 活動VAS評分減少≥2分,假設顯著性水平(α)=0.05,檢驗效能(1?β)=0.80,計算得出每組需19例患者,考慮20%失訪率,故本研究每組至少納入23例患者。

1.2 一般資料

以2022年4月—2023年12月廣州醫科大學附屬第一醫院收治的膝關節KOA患者作為研究對象,共60例患者符合選擇標準納入研究。采用隨機數字表法以1∶1比例分配至SACB組或CACB組。本研究不設盲法,SACB組未設置假阻滯塊。兩組患者年齡、性別、身高、體質量、BMI、手術側別以及術前靜息VAS 評分、活動VAS評分、牛津大學膝關節評分(OKS)和美國特種外科醫院(HSS)評分等基線資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。

1.3 治療方法

1.3.1 手術方法

兩組手術均由同一名術者完成。全身麻醉下經髕旁內側入路,采用Oxford單髁膝關節系統(Zimmer Biomet公司,美國)置換,手術步驟嚴格按照該系統操作手冊執行。術中患肢安裝氣壓止血帶,設定壓力為患者收縮壓2倍,時間90 min,在關閉切口后、實施神經阻滯前放松止血帶。

1.3.2 鎮痛方法

兩組在術前1 d口服塞來昔布200 mg進行超前鎮痛。由1名不參與術后評估的麻醉師負責完成ACB及LIA,術中根據情況調整麻醉藥物用量。術中對關節周圍軟組織進行LIA,將7.5 g/L羅哌卡因10 mL、20 g/L利多卡因10 mL和得寶松1 mL(含5 mg二丙酸倍他米松和2 mg倍他米松磷酸二鈉)用生理鹽水稀釋至40 mL。在脛骨和股骨截骨后,使用注射器將20 mL注入后關節囊;在關閉切口前,將剩余20 mL注入髕上囊滑膜、股四頭肌肌腱、內外側副韌帶及切口周圍。

兩組患者均在UKA術后立即進行ACB,并接受標準監測程序。在無菌準備和鋪巾后,使用線性高頻10~12 MHz超聲探頭在髂前上棘和髕骨上緣之間的大腿中部區域進行ACB,此位置能最大限度降低局部麻醉藥物向腘窩或股三角區擴散風險。在短軸切面上識別股動脈和隱神經后,采用平面內技術由前內向后外進針,穿過腓腸肌,注入2~3 mL生理鹽水以確保針尖位置正確并擴張收肌管。兩組局部麻醉藥物中均添加1 μg/kg右美托咪定(神經周圍給藥)。通過針頭注入0.5 g/L 鹽酸羅哌卡因(迪施力?,廣東嘉博制藥有限公司)20 mL,完成單次阻滯。SACB組取出穿刺針,不作其他處理。CACB組將導管緩慢推進至針尖外4~5 cm處,拔出針頭后插入硬膜外導管并用3M敷料固定,通過導管注入0.2 g/L 鹽酸羅哌卡因20 mL,隨后連接電子鎮痛泵,設置恒定輸注劑量4 mL/h,單次沖擊劑量4 mL,鎖定時間60 min,持續輸注48 h。完成ACB后,用彈力繃帶將患肢從腳趾至大腿中部纏繞并保持24 h,以控制關節內出血。

術后兩組患者每12小時靜脈注射50 mg氟比洛芬酯直至出院。補救鎮痛措施:如患者靜息VAS評分>3分或術后第1天患者因疼痛影響下床鍛煉,則每6小時口服5 mg羥考酮至患者認為疼痛減輕至3分以下或能夠自由下地活動;如靜息VAS評分>7分,則在羥考酮基礎上額外口服1次100 mg曲馬多;如鎮痛效果仍不佳,可酌情增加曲馬多服用頻率或使用嗎啡。

1.4 療效評價指標

① 手術時間。② 疼痛相關評價:以術后首次靜息VAS評分>3分定義為患者存在突破性疼痛,記錄突破性疼痛發生時間和例數。記錄術前及術后6、12、24、48、72 h及末次隨訪時,靜息以及活動(主動膝關節鍛煉)VAS評分;術后1、2 d和累計阿片類藥物(包括羥考酮、曲馬多、嗎啡)消耗量,不同種類藥物劑量采用嗎啡當量表示[7]。③ 關節功能評分:術后當日(0 d)及1、2 d采用徒手肌力法評定股四頭肌肌力等級(≤3級可認為股四頭肌無力,本研究肌力等級評定分為>3級/≤3級),同時測量膝關節活動度。術前以及術后2、4周和末次隨訪時,采用OKS評分和HSS評分評價膝關節功能。④ 術后阻滯并發癥和不良事件:包括穿刺部位感染、滲漏、導管移位、切口滲血以及假體周圍骨折等。

療效評價由2名不參與手術和康復治療的骨科醫師完成,以VAS評分差值≤1分、OKS評分差值≤2分,HSS評分差值≤5分視為觀察結果一致,取均值;如不一致則放棄該組指標數據。

1.5 統計學方法

采用SPSS25.0統計軟件進行分析。計量資料采用Kolmogorov-Smirnov 檢驗行正態性檢驗,如符合正態分布,以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗;兩組多時間點比較采用重復測量方差分析,若不滿足球形檢驗,采用Greenhouse-Geisser法進行校正,同一組別不同時間點間比較采用Bonferroni法,同一時間點不同組別間比較采用多因素方差分析。如不符合正態分布,以M(Q1,Q3)表示,組間比較采用Wilcoxon秩和檢驗,兩組多時間點比較選擇廣義估計方程。計數資料組間比較采用四格表卡方檢驗。檢驗水準α=0.05。

2 結果

SACB組及CACB組手術時間分別為(130.23±17.75)、(138.17±37.02)min,差異無統計學意義(t=?1.059,P=0.296)。兩組患者術后均獲隨訪,SACB組隨訪時間為(9.70±4.93)個月、CACB組為(12.23±5.05)個月,差異無統計學意義(t=?1.891,P=0.064)。除CACB組術后24 h靜息VAS評分低于SACB組,差異有統計學意義(P<0.05)外,其余時間點兩組靜息和活動VAS評分比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見圖1。CACB組9例發生突破性疼痛,較SACB組17例減少,發生率差異有統計學意義(P<0.05);但兩組突破性疼痛發生時間和阿片類藥物消耗量比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表2。

圖1

兩組VAS評分變化趨勢

圖1

兩組VAS評分變化趨勢

a. 靜息VAS評分;b. 活動VAS評分

Figure1. The change trends of VAS scores in both groupsa. Resting VAS score; b. Active VAS score

SACB組發生4例不良事件,其中因術后持續滲出行持續負壓吸引術3例,出院后1周脛骨假體周圍骨折1例;CACB組發生7例不良事件,其中因術后持續滲出行持續負壓吸引術1例,頭暈惡心3例,下肢水腫1例,導管移位1例,出院后3個月脛骨假體周圍骨折1例。兩組不良事件發生率差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

CACB組術后1、2 d膝關節活動度較SACB組增大,差異有統計學意義(P<0.05);兩組術后0 d膝關節活動度以及各時間點股四頭肌肌力差異均無統計學意義(P>0.05)。兩組末次隨訪時膝關節功能HSS評分及OKS評分均較術前提高,差異有統計學意義(P<0.05);兩組術后各時間點OKS評分和HSS評分比較,差異均無統計學意義(P>0.05);見圖2及表2。

圖2

兩組膝關節功能評價指標變化趨勢

圖2

兩組膝關節功能評價指標變化趨勢

a. 膝關節活動度;b. OKS評分;c. HSS評分

Figure2. The change trends of the evaluation indexes of knee joint function in both groupsa. Knee range of motion; b. OKS score; c. HSS score

3 討論

3.1 UKA術后SACB與CACB聯合LIA的早期鎮痛效果分析

理論上CACB通過導管和鎮痛泵持續給藥,維持收肌管內的麻醉濃度,能延長鎮痛時間,提供更好鎮痛效果。但既往研究表明SACB和CACB在TKA術后早期鎮痛效果相似[8-10]。本研究結論與上述研究基本一致,提示SACB聯合LIA鎮痛效果與CACB聯合LIA相當,分析可能有以下三方面原因。

① 輔助藥物。ACB輔助用藥是指在周圍神經、神經叢或靜脈內使用一種或多種藥物,最常用的兩種藥物是地塞米松和右美托咪定[11]。輔助藥物可以縮短神經阻滯起效時間,延長鎮痛持續時間,從而增強阻滯效果。雖然右美托咪定鎮痛作用機制尚不明確,但既往動物和臨床試驗報道,1 μg/kg右美托咪定神經周圍給藥,有望同時兼顧安全性和鎮痛療效[12-14]。CACB理論上通過持續給藥從而延長鎮痛時間,本研究在局部麻醉藥物中添加1 μg/kg右美托咪定,彌補了SACB在術后鎮痛時間較短的劣勢。

② 微創小切口。本研究采用的Oxford單髁膝關節系統為微創小切口技術,切口長度為7~8 cm[15]。相較于TKA,單髁假體通過微創方法植入,不翻轉髕骨,不損傷股四頭肌,盡可能多地保留和保護了伸膝裝置[16]。這有助于避免股四頭肌炎癥、水腫和伸膝遲滯引起的膝關節疼痛,更好地重建膝關節功能。因此,在微創小切口基礎上,本研究患者疼痛感較輕,SACB和CACB均能有效緩解膝關節周圍疼痛,滿足UKA術后鎮痛需求。

③ 多模式鎮痛。本研究中兩組患者均采用了術前超前鎮痛+術中LIA+術后個性化補救鎮痛策略。多模式鎮痛包括兩種或多種不同的鎮痛藥物或模式,已被強烈建議作為膝關節置換圍術期疼痛管理策略,是加速康復外科重要組成部分[17]。多模式鎮痛可全面改善圍術期疼痛控制,有效減少了患者對阿片類藥物的需求,為UKA術后早期快速康復奠定了堅實基礎。

3.2 UKA術后SACB與CACB聯合LIA對膝關節功能恢復的影響分析

本研究中,兩組術后2 d內股四頭肌肌力差異無統計學意義,CACB組在術后1、2 d展現出更大的膝關節屈曲度,意味著更強活動能力。保持持續有效鎮痛有利于術后股四頭肌肌力恢復,促進患者術后早期膝關節活動,進而促進股四頭肌水腫消退,降低疼痛介質釋放和炎癥因子表達,反過來有利于患者疼痛緩解,從而形成一個良性循環效應[18]。

ACB不良事件包括導管移位或脫位、感染、藥物外漏以及跌倒等。其中,患者跌倒是最嚴重不良事件,可能為導管絆倒或股四頭肌無力引起。與其他部位神經阻滯相比,導管在收肌管中的脫位率較高,可達36.6%[19]。然而,隨著超聲可視化技術在麻醉領域的應用和導管固定技術的改良,ACB成功率極大提高,阻滯相關不良事件減少。本研究中CACB組僅有1例導管移位事件,值得注意的是,該患者未拆除鎮痛泵及退出試驗,而是使用3M敷料重新固定導管。術后持續滲出行持續負壓吸引術患者可能與手術縫合不緊密有關;假體周圍骨折、下肢水腫患者可能與其本身存在的基礎疾病,如骨質疏松、冠狀動脈粥樣硬化性心臟病等有關[20]。

研究表明,相較于傳統靜脈自控鎮痛模式,在TKA圍術期應用包括ACB在內的多模式鎮痛方法能顯著降低患者術后14 d及1、3個月HSS評分[21]。本研究比較了兩組術后2、4周及末次隨訪時OKS評分和HSS評分,結果顯示末次隨訪時評分較術前明顯提高,但各時間點兩組間差異均無統計學意義。分析原因為兩組均通過系統且有效的疼痛管理幫助患者更好地渡過術后早期疼痛較嚴重階段,促進早期行走,獲得更好功能恢復。在術后3個月,兩組患者疼痛已明顯緩解,肌肉水腫消退,部分或完全恢復運動功能,從而均獲得了良好功能評分。

本研究存在不足:首先,出于倫理考慮研究沒有設置盲法,可能會引入觀察者偏倚。因為SACB組中使用假導管技術可能會增加感染和跌倒風險。為了降低VAS評分的觀察者偏倚,在48 h拆除鎮痛泵后,兩組患者ACB進針點均用無菌敷料覆蓋,并引入另外2名不參與48 h前評估的骨科醫生進行后續臨床資料收集。其次,采用人工評估下肢肌力,相對于測力儀準確性較低。最后,由于納入病例數較少,無法進一步研究不同局部麻醉藥物濃度和輔助用藥的療效差異。

綜上述, UKA術中LIA聯合SACB或CACB能獲得相似早期鎮痛效果和關節功能恢復。SACB具有操作簡便,能避免導管移位、脫位等不良事件的發生,可能是一種更好選擇。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經廣州醫科大學附屬第一醫院科研項目審查倫理委員會批準(ES-2023-139-01);臨床試驗注冊號:ChiCTR2400081956

作者貢獻聲明 劉典琦:文獻收集、研究設計、文章撰寫;黃文彬、翟文潤、陳東峰、鄭仕聰:患者隨訪及數據采集;李穎芬、盧偉杰:麻醉實施和手術實施;吳穎斌:數據整理及統計分析;盧偉杰:文章修改及審核