引用本文: 姜洪濤, 薛鑫鑫, 王靜娜, 高云峰, 李小東. 橫向雙“8”字張力帶技術在第五跖骨基底部Lawrence Ⅰ區骨折中的應用研究. 中國修復重建外科雜志, 2024, 38(4): 444-447. doi: 10.7507/1002-1892.202401049 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

第5跖骨基底部參與構成足外側縱弓,是腓骨短肌和足底腱膜外側束止點,對于維系足弓穩定、傳導足外翻力量等具有重要作用。基于1993年Lawrence和Botte提出的標準[1],第5跖骨基底部Ⅰ區骨折為結節部撕脫骨折,是臨床常見足部骨折,如未及時恰當治療,發生骨折畸形愈合或不愈合,可導致足部負重力線變化,影響足部外翻功能,引起嚴重后遺癥[2]。對于沒有移位或僅有輕微移位的骨折,可予以保守治療[3]。對于移位明顯或粉碎性骨折則需手術治療,常用內固定方式包括克氏針、加壓螺釘、克氏針張力帶、帶線錨釘縫合、鉤鋼板固定等[4]。

由于第5跖骨基底部是腓骨短肌止點,骨塊易被牽拉移位,而張力帶的使用可以抵消肌腱牽拉的縱向應力,使骨塊穩定,減少骨折端微動,促進骨折愈合,用于固定跖骨基底部骨折具有明顯優勢。傳統張力帶技術是以克氏針鋼絲張力帶內固定。由于第5跖骨基底部軟組織較薄,傳統鋼絲或鈦纜張力帶體積較大,容易出現皮膚刺激等問題[5]。針對以上問題,我們對張力帶技術進行了改良,提出橫向雙“8”字張力帶技術,即先用3枚克氏針固定骨塊,再將帶線錨釘植入跖骨干或干骺端,采用錨釘自帶的2條尾線于克氏針針尾處橫向雙“8”字加壓,于2019年2月開始用于臨床治療第5跖骨基底部Lawrence Ⅰ區骨折,獲得較好療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

納入標準:① 第5跖骨基底部Lawrence Ⅰ區骨折;② 閉合骨折;③ 骨折至手術時間不超過2周。排除標準:① 合并顱腦損傷[6];② 患肢動脈閉塞;③ 合并影響鈣磷代謝的基礎性疾病。

2019年2月—2021年10月,15 例患者符合選擇標準納入研究。其中,男8例,女7例;年齡23~59歲,中位年齡40歲。致傷原因均為扭傷。左足8例,右足7例。受傷至手術時間3~7 d,平均4.1 d。

1.2 手術方法

全身麻醉下患者取平臥位,給予放射防護。 首先作患足外側“Z”字形切口,顯露第5跖骨基底部及其附屬韌帶、肌腱止點;清理骨折端,手法復位骨折并盡可能達解剖復位,點式復位鉗維持形態,以3枚直徑1.8 mm鈦質克氏針交叉固定;C臂X線機透視確定骨折復位及克氏針位置良好。

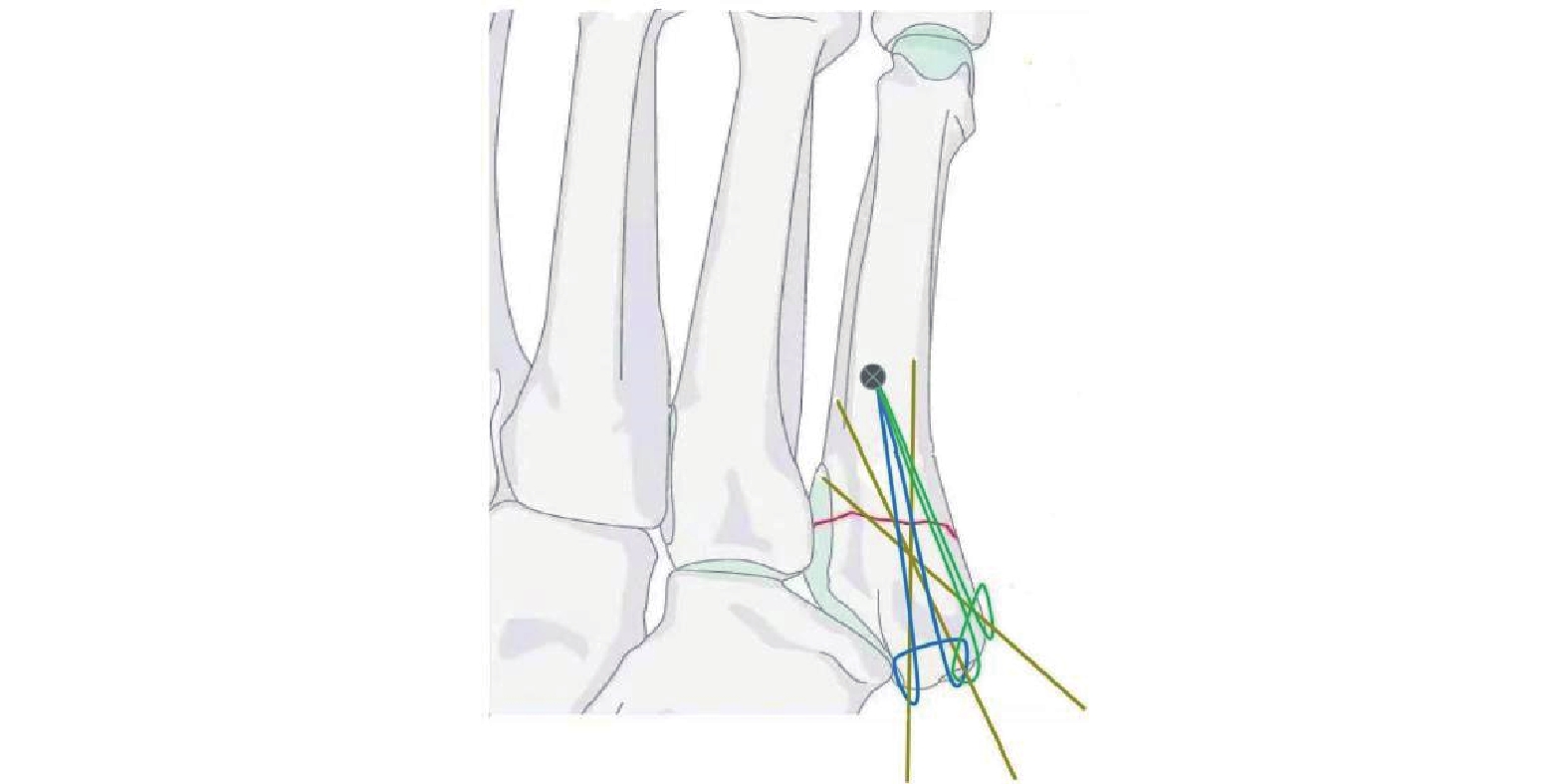

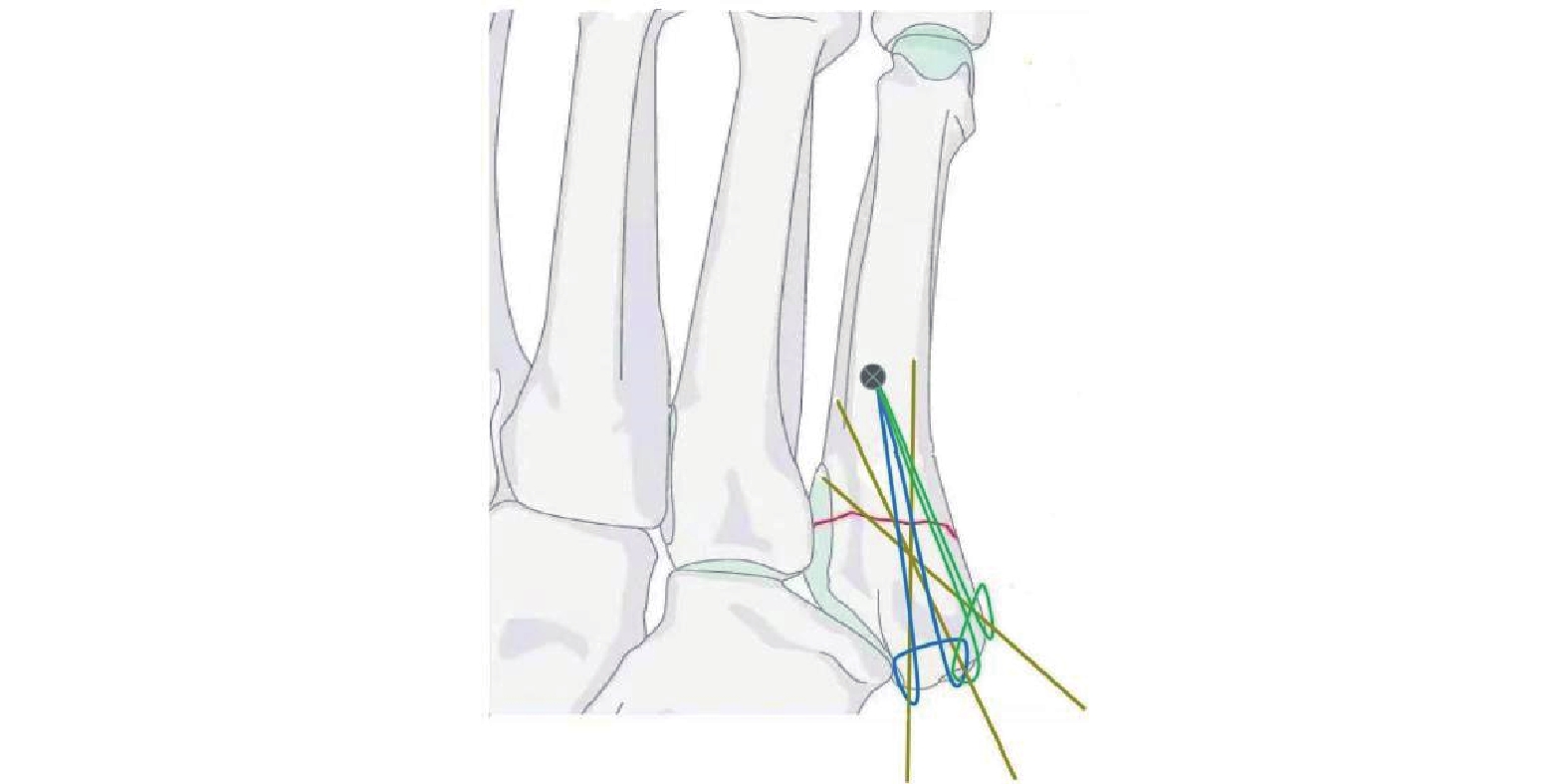

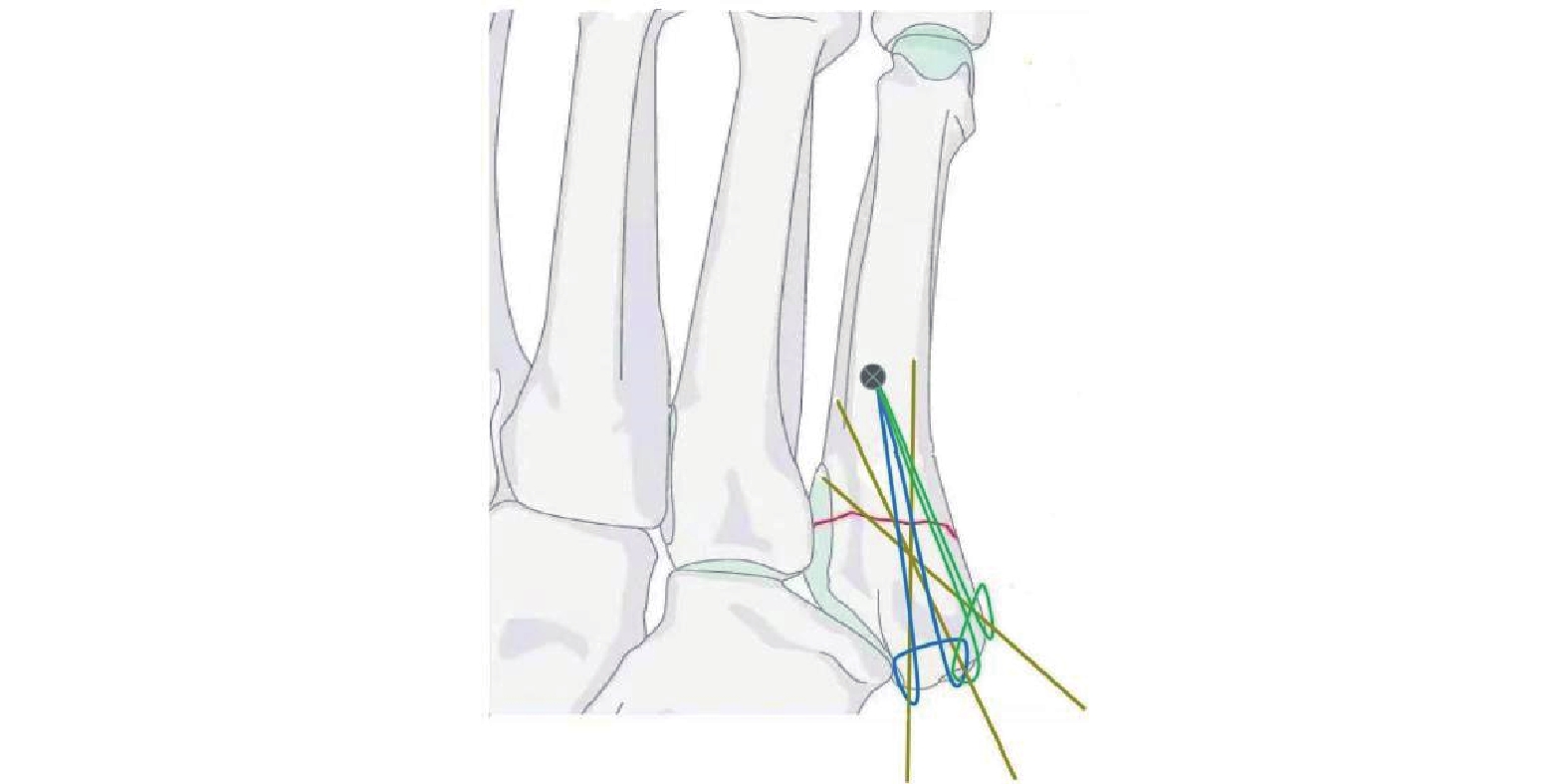

然后,于第5跖骨基底部骨折線以遠約2 cm處跖骨干上選擇帶線錨釘植入位置,向跖骨脛側旋入尖錐鉆孔,取出后攻絲旋入孔道,透視確定位置滿意后植入帶線錨釘。將帶線錨釘尾線分別連接骨科縫針,雙向捆綁3枚克氏針針尾,中間克氏針被捆綁2次,分別加壓打結,注意避免骨折端移位。加壓完成后再次透視確認骨折復位。最后,縫合皮膚,剪短、折彎克氏針尾端。見圖1。

圖1

克氏針聯合帶線錨釘內固定示意圖

Figure1.

Schematic diagram of internal fixation operation of Kirschner wire combined with suture anchor

圖1

克氏針聯合帶線錨釘內固定示意圖

Figure1.

Schematic diagram of internal fixation operation of Kirschner wire combined with suture anchor

1.3 術后處理及療效評價指標

術后4周內采用石膏固定踝關節于中立位[7]。監測患者生命體征,同時予以鎮痛等輔助治療,術后12 d拆除縫線。術后6周首次復查X線片,之后每隔4~6周復查1次,觀察骨折有無移動以及愈合情況,錨釘有無松動、脫出,如骨折端無移位則拆除石膏,并開始活動足部,但禁止負重;術后3個月再次復查X線片,如骨痂顯影良好,則拆除全部克氏針,并開始負重行走[8]。應用美國矯形足踝協會(AOFAS)評分[9]、疼痛視覺模擬評分(VAS)、跟距關節外翻角度,評估患足功能恢復情況。

2 結果

術后14例切口Ⅰ期愈合;1例切口愈合不良,錨釘縫線外露,拆除克氏針同時于未愈合切口內拆除縫線,換藥1周后愈合。患者均獲隨訪,隨訪時間 8~12個月,中位時間10個月。影像學復查示骨折均愈合良好,愈合時間10~14周,平均11.7周;均于骨折愈合后按期拆除克氏針。末次隨訪時,13例患者行走良好,1例訴行走時疼痛不適,1例訴皮膚瘢痕不適影響穿鞋,無其他相關并發癥發生。AOFAS評分為 82~100分,中位數98分;其中優13例、良2例,優良率100%。VAS評分0~3分,中位數1分。12例踝關節活動恢復正常,3例輕度受限,但不影響關節功能;跟距關節外翻角度25°~32°,中位數30°。

3 典型病例

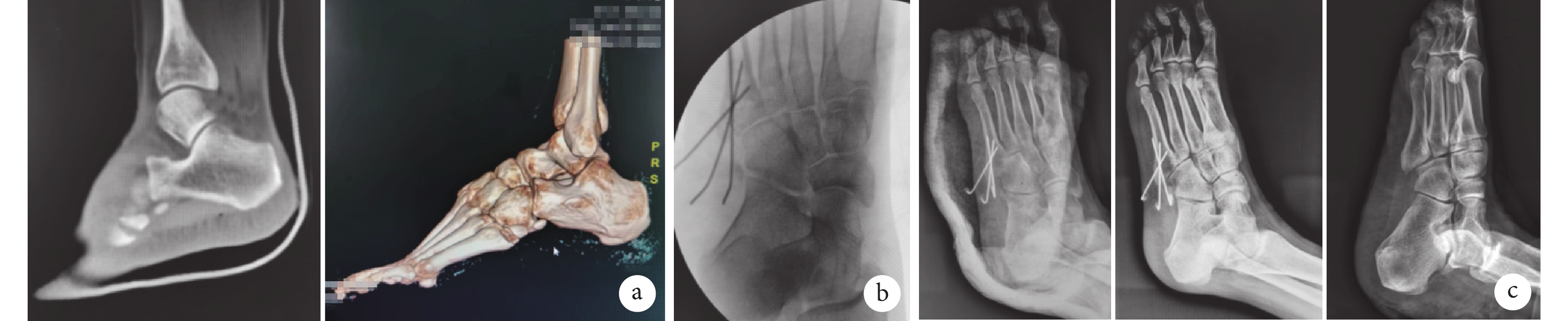

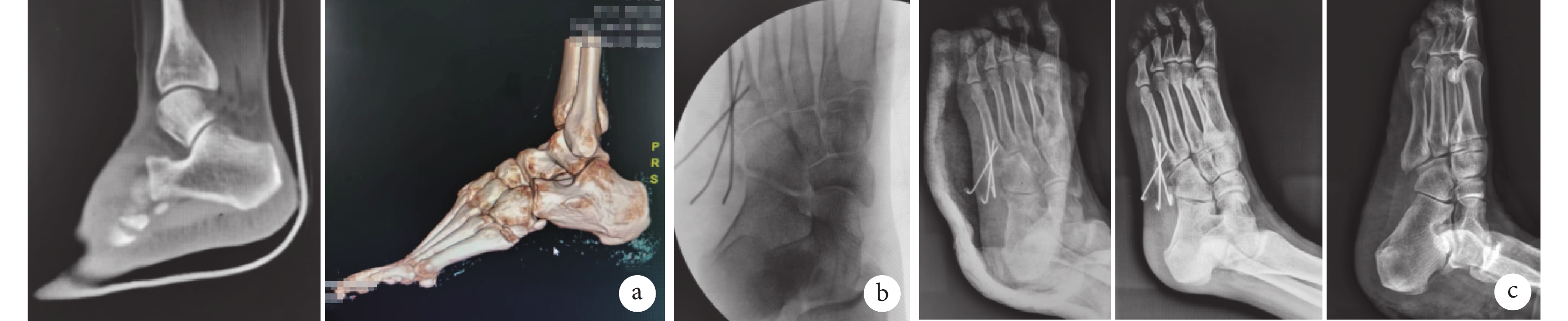

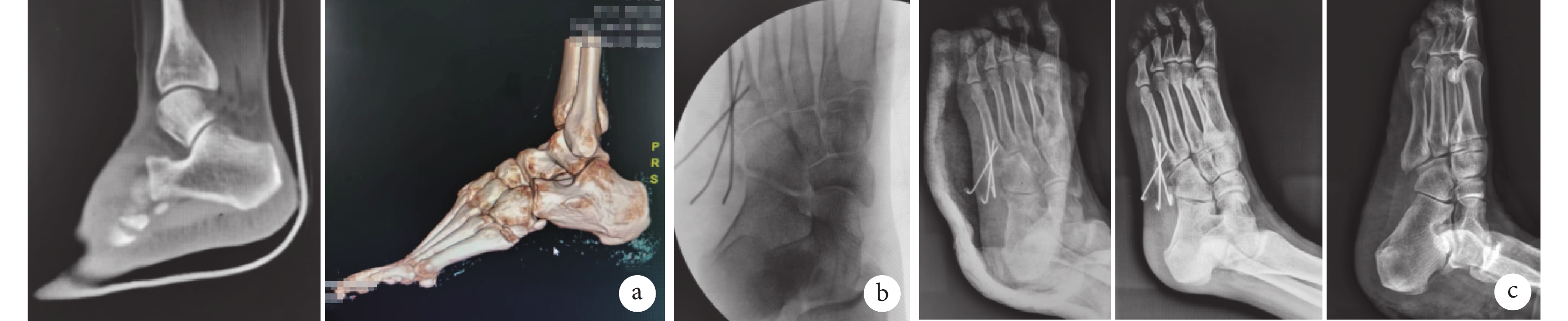

患者 男,35歲。因“扭傷致左足疼痛、腫脹伴活動受限6 d”入院。X線片檢查示左足第5跖骨基底部骨折,CT檢查示Lawrence Ⅰ區骨折。全身麻醉下行骨折切開復位、克氏針固定,橫向雙“8”字張力帶技術進行固定加壓。術后切口Ⅰ期愈合,12 d拆除縫線,4周拆除石膏,12周骨折完全愈合后自外露針尾將克氏針完全拔除,并開始踝關節負重功能鍛煉。患者獲隨訪10個月,患足能正常負重,AOFAS評分98分,VAS評分0分、跟距關節外翻角度30°。見圖2。

圖2

典型病例

圖2

典型病例

a. 術前CT掃描及三維重建;b. 術中透視示骨折復位內固定;c. 術后6、12、24周X線片

Figure2. A typical casea. Preoperative CT scan and three-dimensional reconstruction; b. Intraoperative fluoroscopy after the fracture reduction and internal fixation; c. X-ray films at 6, 12, and 24 weeks after operation, respectively

4 討論

本研究采用的橫向雙“8”字張力帶技術實質是對克氏針及張力帶技術的改良,通過3枚克氏針在三維層面上牢固固定骨折,于骨折遠端跖骨干植入帶線錨釘,尾線于克氏針針尾加壓,打結固定,使骨塊間隙進一步縮小且持續加壓。通過總結本組患者臨床資料,我們認為該改良技術具有以下優點:① 手術操作相對簡便。② 采用可吸收錨釘,遠期無需手術取出。此外,傳統鈦纜加壓使原本狹窄空間軟組織張力變大,給患者帶來較強異物感,如不二次手術取出,會導致穿鞋及行走不適感[10-11];而本技術采用的錨釘尾線為編織材質,加壓固定后不會遺留強烈異物感,術后患者行走幾乎無感。③ 克氏針針尾均留在體表,骨折愈合后可以直接拔除,無需二次手術,減小患者痛苦。④ 傳統帶線錨釘常用于捆綁掉落的非粉碎性骨折塊,對于粉碎性骨折則無法完全固定[12]。而本技術可在三維層面對粉碎的多個骨塊實現直視下牢固固定并加壓,本組無骨折不愈合等嚴重并發癥發生,關節功能優良率達100%。

但是, 橫向雙“8”字張力帶技術僅適用于第5跖骨基底部Lawrence Ⅰ區骨折,包括粉碎性及非粉碎性骨折,需要嚴格把握適應證。同時,由于克氏針針尾裸露于體表,存在感染風險,故合并患側肢體動脈閉塞、糖尿病周圍血管及糖尿病足患者為其禁忌證;開放性骨折合并嚴重骨組織污染或骨缺損者亦為禁忌證。由于血清ALP活性及血清鈣磷乘積是骨折患者延遲愈合的主要危險因素[13],故存在鈣代謝異常患者亦不宜選擇該技術。

該改良技術存在以下不足:① 固定強度相對較差,可能出現克氏針脫出、固定失敗;② 錨釘縫線為不可吸收縫線,部分患者存在縫線反應;③ 克氏針強度不夠,不能耐受早期大強度鍛煉[14]。

綜上述,橫向雙“8”字張力帶技術治療第5跖骨基底部Lawrence Ⅰ區骨折具有創傷小、避免二次手術等優點,臨床療效肯定。由于本研究病例數較少,相關并發癥的發生有待進一步積累病例觀察明確。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經承德醫學院附屬醫院倫理委員會批準(CYFYLL2023400)

作者貢獻聲明 姜洪濤、王靜娜:臨床數據收集及統計分析;薛鑫鑫、高云峰、李小東:研究設計及實施;姜洪濤:文章撰寫及修改;李小東:對文章的知識性內容作批評性審閱

第5跖骨基底部參與構成足外側縱弓,是腓骨短肌和足底腱膜外側束止點,對于維系足弓穩定、傳導足外翻力量等具有重要作用。基于1993年Lawrence和Botte提出的標準[1],第5跖骨基底部Ⅰ區骨折為結節部撕脫骨折,是臨床常見足部骨折,如未及時恰當治療,發生骨折畸形愈合或不愈合,可導致足部負重力線變化,影響足部外翻功能,引起嚴重后遺癥[2]。對于沒有移位或僅有輕微移位的骨折,可予以保守治療[3]。對于移位明顯或粉碎性骨折則需手術治療,常用內固定方式包括克氏針、加壓螺釘、克氏針張力帶、帶線錨釘縫合、鉤鋼板固定等[4]。

由于第5跖骨基底部是腓骨短肌止點,骨塊易被牽拉移位,而張力帶的使用可以抵消肌腱牽拉的縱向應力,使骨塊穩定,減少骨折端微動,促進骨折愈合,用于固定跖骨基底部骨折具有明顯優勢。傳統張力帶技術是以克氏針鋼絲張力帶內固定。由于第5跖骨基底部軟組織較薄,傳統鋼絲或鈦纜張力帶體積較大,容易出現皮膚刺激等問題[5]。針對以上問題,我們對張力帶技術進行了改良,提出橫向雙“8”字張力帶技術,即先用3枚克氏針固定骨塊,再將帶線錨釘植入跖骨干或干骺端,采用錨釘自帶的2條尾線于克氏針針尾處橫向雙“8”字加壓,于2019年2月開始用于臨床治療第5跖骨基底部Lawrence Ⅰ區骨折,獲得較好療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

納入標準:① 第5跖骨基底部Lawrence Ⅰ區骨折;② 閉合骨折;③ 骨折至手術時間不超過2周。排除標準:① 合并顱腦損傷[6];② 患肢動脈閉塞;③ 合并影響鈣磷代謝的基礎性疾病。

2019年2月—2021年10月,15 例患者符合選擇標準納入研究。其中,男8例,女7例;年齡23~59歲,中位年齡40歲。致傷原因均為扭傷。左足8例,右足7例。受傷至手術時間3~7 d,平均4.1 d。

1.2 手術方法

全身麻醉下患者取平臥位,給予放射防護。 首先作患足外側“Z”字形切口,顯露第5跖骨基底部及其附屬韌帶、肌腱止點;清理骨折端,手法復位骨折并盡可能達解剖復位,點式復位鉗維持形態,以3枚直徑1.8 mm鈦質克氏針交叉固定;C臂X線機透視確定骨折復位及克氏針位置良好。

然后,于第5跖骨基底部骨折線以遠約2 cm處跖骨干上選擇帶線錨釘植入位置,向跖骨脛側旋入尖錐鉆孔,取出后攻絲旋入孔道,透視確定位置滿意后植入帶線錨釘。將帶線錨釘尾線分別連接骨科縫針,雙向捆綁3枚克氏針針尾,中間克氏針被捆綁2次,分別加壓打結,注意避免骨折端移位。加壓完成后再次透視確認骨折復位。最后,縫合皮膚,剪短、折彎克氏針尾端。見圖1。

圖1

克氏針聯合帶線錨釘內固定示意圖

Figure1.

Schematic diagram of internal fixation operation of Kirschner wire combined with suture anchor

圖1

克氏針聯合帶線錨釘內固定示意圖

Figure1.

Schematic diagram of internal fixation operation of Kirschner wire combined with suture anchor

1.3 術后處理及療效評價指標

術后4周內采用石膏固定踝關節于中立位[7]。監測患者生命體征,同時予以鎮痛等輔助治療,術后12 d拆除縫線。術后6周首次復查X線片,之后每隔4~6周復查1次,觀察骨折有無移動以及愈合情況,錨釘有無松動、脫出,如骨折端無移位則拆除石膏,并開始活動足部,但禁止負重;術后3個月再次復查X線片,如骨痂顯影良好,則拆除全部克氏針,并開始負重行走[8]。應用美國矯形足踝協會(AOFAS)評分[9]、疼痛視覺模擬評分(VAS)、跟距關節外翻角度,評估患足功能恢復情況。

2 結果

術后14例切口Ⅰ期愈合;1例切口愈合不良,錨釘縫線外露,拆除克氏針同時于未愈合切口內拆除縫線,換藥1周后愈合。患者均獲隨訪,隨訪時間 8~12個月,中位時間10個月。影像學復查示骨折均愈合良好,愈合時間10~14周,平均11.7周;均于骨折愈合后按期拆除克氏針。末次隨訪時,13例患者行走良好,1例訴行走時疼痛不適,1例訴皮膚瘢痕不適影響穿鞋,無其他相關并發癥發生。AOFAS評分為 82~100分,中位數98分;其中優13例、良2例,優良率100%。VAS評分0~3分,中位數1分。12例踝關節活動恢復正常,3例輕度受限,但不影響關節功能;跟距關節外翻角度25°~32°,中位數30°。

3 典型病例

患者 男,35歲。因“扭傷致左足疼痛、腫脹伴活動受限6 d”入院。X線片檢查示左足第5跖骨基底部骨折,CT檢查示Lawrence Ⅰ區骨折。全身麻醉下行骨折切開復位、克氏針固定,橫向雙“8”字張力帶技術進行固定加壓。術后切口Ⅰ期愈合,12 d拆除縫線,4周拆除石膏,12周骨折完全愈合后自外露針尾將克氏針完全拔除,并開始踝關節負重功能鍛煉。患者獲隨訪10個月,患足能正常負重,AOFAS評分98分,VAS評分0分、跟距關節外翻角度30°。見圖2。

圖2

典型病例

圖2

典型病例

a. 術前CT掃描及三維重建;b. 術中透視示骨折復位內固定;c. 術后6、12、24周X線片

Figure2. A typical casea. Preoperative CT scan and three-dimensional reconstruction; b. Intraoperative fluoroscopy after the fracture reduction and internal fixation; c. X-ray films at 6, 12, and 24 weeks after operation, respectively

4 討論

本研究采用的橫向雙“8”字張力帶技術實質是對克氏針及張力帶技術的改良,通過3枚克氏針在三維層面上牢固固定骨折,于骨折遠端跖骨干植入帶線錨釘,尾線于克氏針針尾加壓,打結固定,使骨塊間隙進一步縮小且持續加壓。通過總結本組患者臨床資料,我們認為該改良技術具有以下優點:① 手術操作相對簡便。② 采用可吸收錨釘,遠期無需手術取出。此外,傳統鈦纜加壓使原本狹窄空間軟組織張力變大,給患者帶來較強異物感,如不二次手術取出,會導致穿鞋及行走不適感[10-11];而本技術采用的錨釘尾線為編織材質,加壓固定后不會遺留強烈異物感,術后患者行走幾乎無感。③ 克氏針針尾均留在體表,骨折愈合后可以直接拔除,無需二次手術,減小患者痛苦。④ 傳統帶線錨釘常用于捆綁掉落的非粉碎性骨折塊,對于粉碎性骨折則無法完全固定[12]。而本技術可在三維層面對粉碎的多個骨塊實現直視下牢固固定并加壓,本組無骨折不愈合等嚴重并發癥發生,關節功能優良率達100%。

但是, 橫向雙“8”字張力帶技術僅適用于第5跖骨基底部Lawrence Ⅰ區骨折,包括粉碎性及非粉碎性骨折,需要嚴格把握適應證。同時,由于克氏針針尾裸露于體表,存在感染風險,故合并患側肢體動脈閉塞、糖尿病周圍血管及糖尿病足患者為其禁忌證;開放性骨折合并嚴重骨組織污染或骨缺損者亦為禁忌證。由于血清ALP活性及血清鈣磷乘積是骨折患者延遲愈合的主要危險因素[13],故存在鈣代謝異常患者亦不宜選擇該技術。

該改良技術存在以下不足:① 固定強度相對較差,可能出現克氏針脫出、固定失敗;② 錨釘縫線為不可吸收縫線,部分患者存在縫線反應;③ 克氏針強度不夠,不能耐受早期大強度鍛煉[14]。

綜上述,橫向雙“8”字張力帶技術治療第5跖骨基底部Lawrence Ⅰ區骨折具有創傷小、避免二次手術等優點,臨床療效肯定。由于本研究病例數較少,相關并發癥的發生有待進一步積累病例觀察明確。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經承德醫學院附屬醫院倫理委員會批準(CYFYLL2023400)

作者貢獻聲明 姜洪濤、王靜娜:臨床數據收集及統計分析;薛鑫鑫、高云峰、李小東:研究設計及實施;姜洪濤:文章撰寫及修改;李小東:對文章的知識性內容作批評性審閱