引用本文: 馮駿, 侯建偉, 王巖松, 楊云峰. Allg?wer-Donati縫合技術在Schatzker Ⅴ、Ⅵ 型脛骨平臺閉合性骨折內固定術中的應用研究. 中國修復重建外科雜志, 2024, 38(6): 723-727. doi: 10.7507/1002-1892.202401059 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

SchatzkerⅤ、Ⅵ型脛骨平臺骨折也稱“雙髁骨折”,是脛骨平臺骨折中最嚴重類型,通常存在嚴重關節面塌陷及軟組織損傷,常用手術方式為雙切口切開復位后鋼板螺釘內固定。但是脛骨近端軟組織菲薄,骨折后軟組織本身受損嚴重,術中廣泛剝離進一步加重損傷,導致術后皮膚和肌肉壞死以及感染風險增加,總體并發癥發生率達9.9%[1-3]。臨床預防上述并發癥的措施主要包括術前充分消腫、應用抗生素,術中減少對軟組織的剝離、選用合適內固定材料以及皮膚縫合方法。目前,對于術中預防措施的相關研究主要關注于改進內固定技術和材料,對皮膚縫合方法的研究較少。

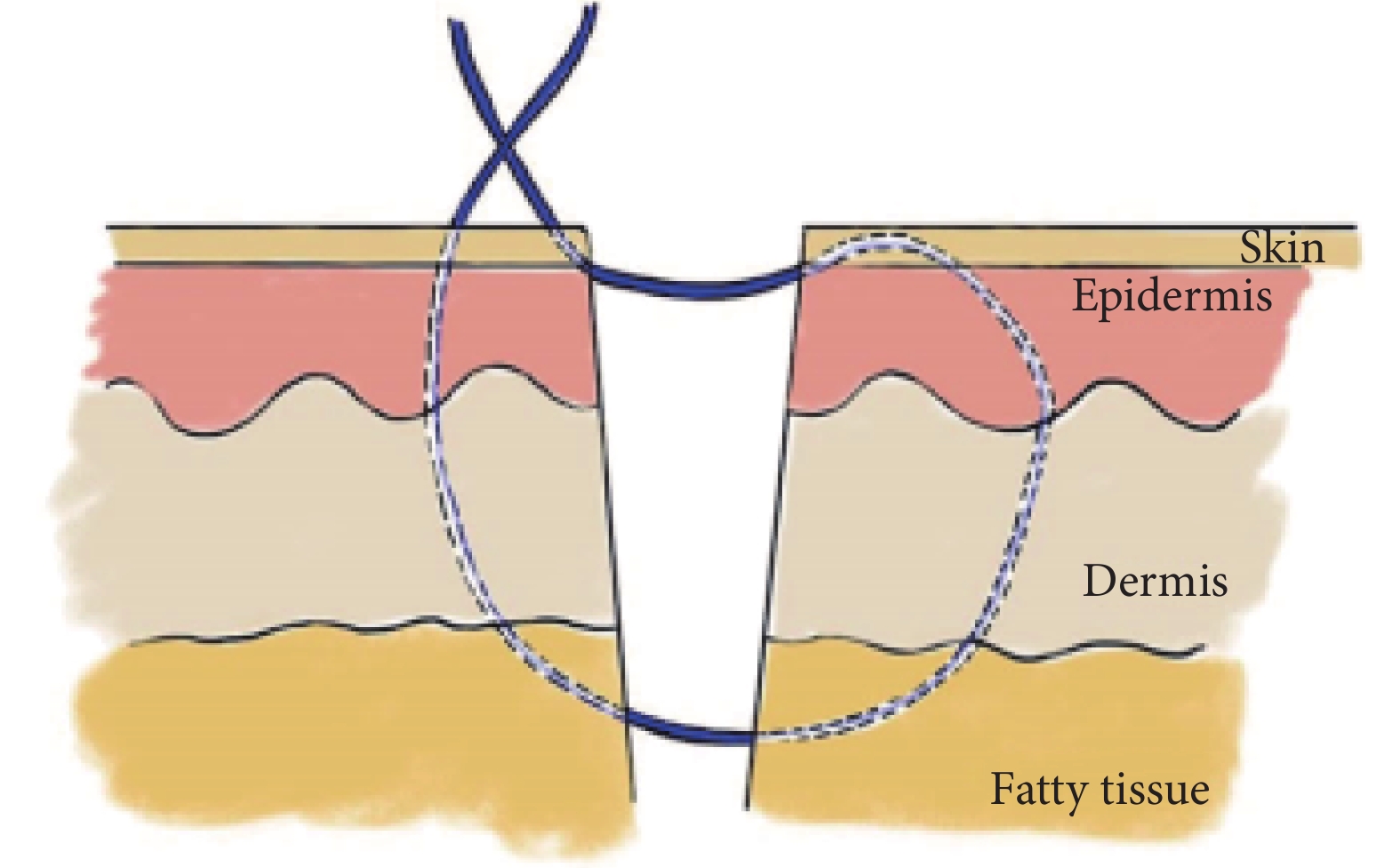

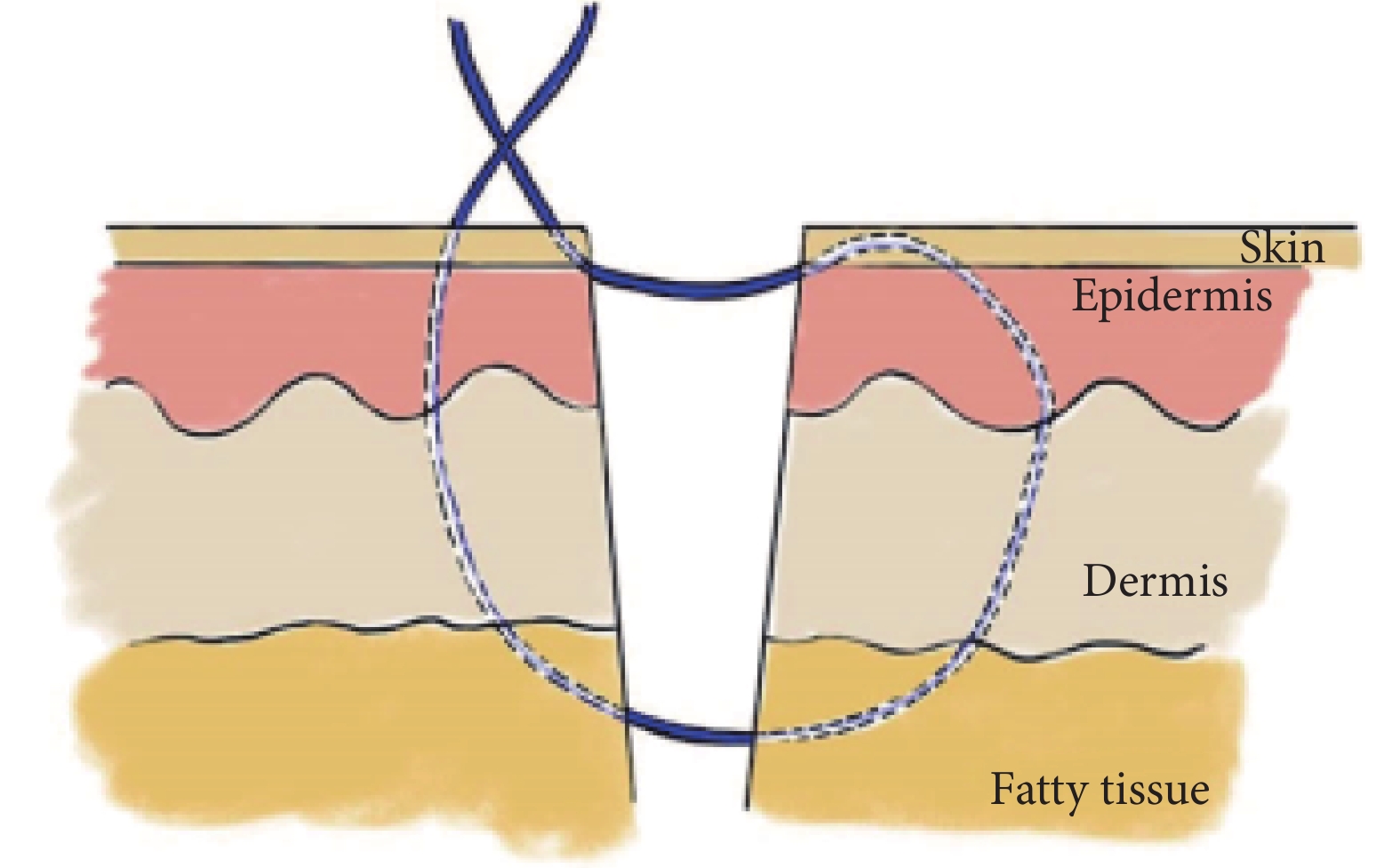

Allg?wer-Donati縫合技術是一種垂直褥式縫合方法,可在手術切口張力過大或需要保護皮瓣血運時使用其縫合切口,目前已被推薦用于高危切口、皮瓣、嚴重挫傷區域和灌注不良區域,能最大限度減少對切口周圍微循環的干擾,從而降低切口并發癥發生風險(圖1)[4-7]。目前該技術主要用于跟骨骨折、Pilon骨折等高能量損傷手術中,在高能量脛骨平臺骨折的應用較少。2022年5月,南通大學附屬南通第三醫院/南通第三人民醫院開始在SchatzkerⅤ、Ⅵ型脛骨平臺閉合性骨折內固定術中采用Allg?wer-Donati縫合技術縫合切口,以期降低切口相關并發癥的發生。現回顧分析患者臨床資料,并與同期采用普通褥式縫合患者進行比較,驗證其臨床應用效果。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者納入標準:① 高能量損傷導致Schatzker Ⅴ、Ⅵ型脛骨平臺閉合性骨折,骨折至手術時間≤10 d;② 采用雙切口切開復位內固定術治療;③ 術后隨訪時間≥12周。排除標準:① 病理性骨折;② 骨骺未完全閉合的青少年患者及嚴重骨質疏松老年患者;③ 有吸煙史且超過1年、身體質量指數(body mass index,BMI)>30 kg/m2及血糖水平控制不佳的糖尿病患者。

2022年 5月—2023 年 5月共60例患者符合選擇標準納入研究,其中30例切口縫合采用普通褥式縫合技術(對照組),30例采用Allg?wer-Donati 縫合技術(觀察組)。兩組患者性別、年齡、骨折側別及類型、受傷至手術時間及BMI等基線資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。

1.2 治療方法

1.2.1 術前處理

兩組患者入院后均予以止痛、消腫等對癥治療,待皮紋出現后手術。術前30 min靜脈滴注頭孢唑林2.0 g。

1.2.2 手術方法

兩組手術均由同一組醫師完成,骨折復位及內固定方式相同。全身麻醉或蛛網膜下腔阻滯麻醉聯合持續硬膜外麻醉下,患者取仰臥位,常規消毒、鋪巾,患肢大腿根部上止血帶并充氣。外側切口:近端起自髕腱外側,弧形向前越過Gerdy結節,然后沿脛骨前外側縱形向遠端切開;內側切口:在脛骨近端后內側作縱切口;兩切口長度基于患者術前影像學測量確定。暴露骨折端后進行復位,其中關節面高度復位最關鍵,通常需要在脛骨外側開窗以頂棒撬撥復位關節面,復位后行自固化磷酸鈣人工骨填充。最后以解剖鋼板固定骨折塊。

縫合方法:對照組采用普通褥式縫合,外側切口打結位于切口外側,內側切口打結位于切口內側(圖2a)。觀察組采用Allg?wer-Donati縫合技術,在切口需保護血供的對側(即外側切口外側緣及內側切口內側緣)約1 cm進針,穿過脂肪層達對側,在對側真皮出針后返回進針側,距離皮緣約3 mm出針并打結,每針間距約1 cm(圖2b)。

圖2

兩組內側切口(左)及外側切口(右)縫合后外觀

圖2

兩組內側切口(左)及外側切口(右)縫合后外觀

a. 對照組;b. 觀察組

Figure2. Appearances of medial incision (left) and lateral incision (right) in the two groups after suturea. Control group; b. Observation group

1.2.3 術后處理

兩組術后24 h內靜脈滴注頭孢唑林2.0 g,給予消腫、止痛對癥治療,常規換藥至1周,如無切口并發癥準予患者出院,出院后繼續換藥至2周拆線。術后早期指導患者在床上進行患肢膝關節屈伸功能鍛煉,4、12周門診隨訪指導功能鍛煉。

1.3 療效評價指標

記錄兩組切口并發癥發生情況,術后3 d及1、2周切口疼痛視覺模擬評分(VAS)。術后12周參照健康狀況調查問卷(SF-36)生理健康部分進行評分,包括生理功能(physical functioning,PF)、生理職能(role physical,RP)、軀體疼痛(bodily pain,BP)、總體健康(general health,GH)4項。

1.4 統計學方法

采用SPSS22.0統計軟件及R軟件進行統計分析及圖表繪制。計量資料采用Shapiro-Wilk檢驗法行正態性檢驗,符合正態分布時,以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗;不符合正態分布時,以M(Q1,Q3)表示,SF-36評分組間比較采用Wilcoxon秩和檢驗,VAS評分兩組多時間點比較采用廣義估計方程。計數資料組間比較采用四格表卡方檢驗。檢驗水準α=0.05。

2 結果

兩組手術均順利完成。患者均獲隨訪,隨訪時間6~14個月,平均12個月。術后1周內觀察組1例、對照組7例出現切口滲液,通過加強換藥(觀察組1例、對照組5例)或局部切口清創(對照組2例)后愈合;其余患者切口均Ⅰ期愈合;兩組術后早期切口并發癥發生率比較,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。術后遠期兩組均未見切口并發癥發生。

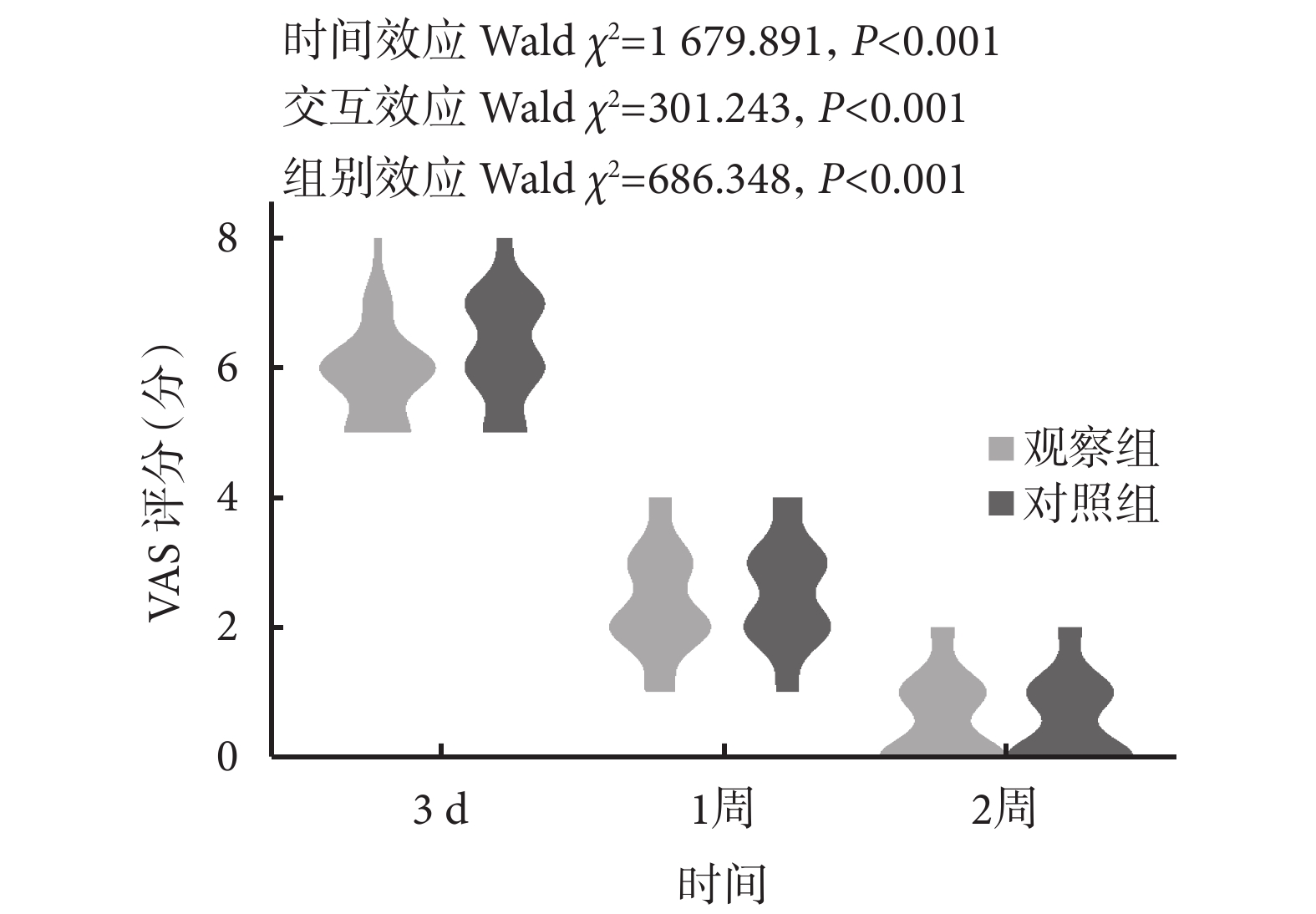

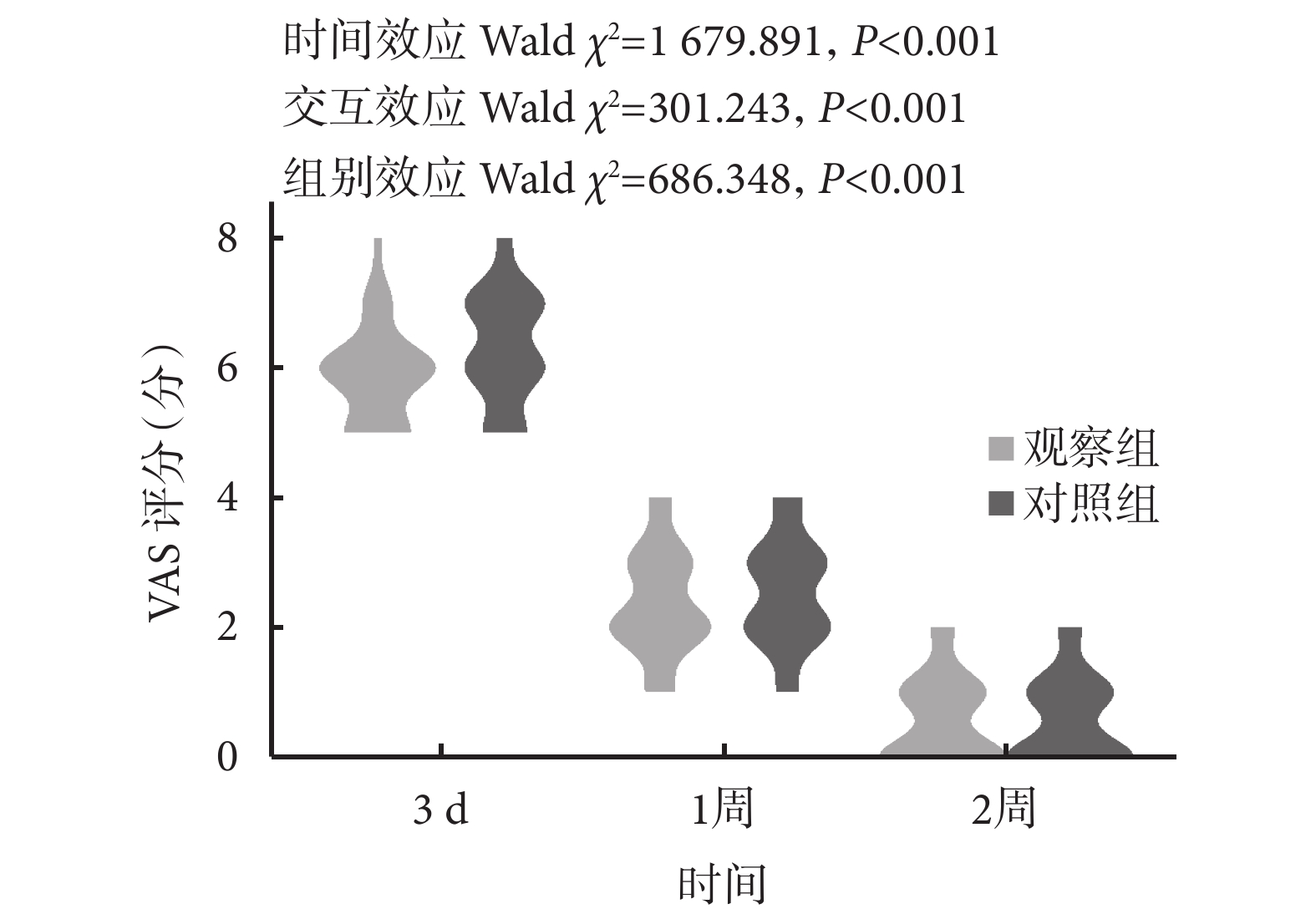

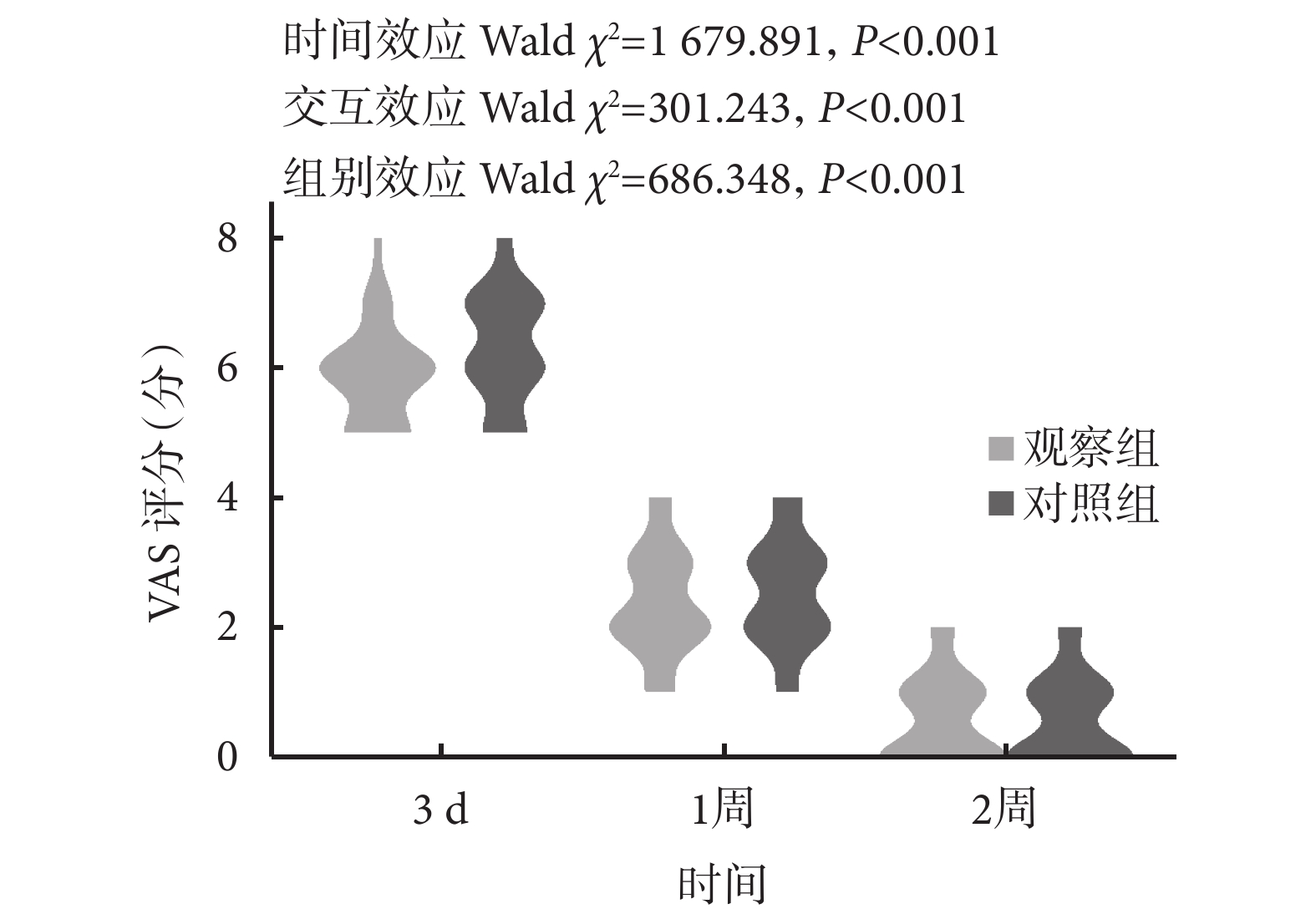

兩組隨時間延長,VAS評分呈降低趨勢,各時間點間差異均有統計學意義(P<0.05);術后各時間點VAS評分組間差異均無統計學意義(P>0.05)。見圖3。術后12周兩組SF-36評分中PF、RP、BP、GH 4項差異均無統計學意義(P>0.05)。 見表2。

圖3

兩組術后VAS評分變化趨勢

Figure3.

Change trends of postoperative VAS scores in two groups

圖3

兩組術后VAS評分變化趨勢

Figure3.

Change trends of postoperative VAS scores in two groups

3 討論

手術切口愈合關鍵是無張力縫合,如各種原因造成張力過大導致切口閉合困難時,真皮和深層結構容易暴露并被破壞,局部微循環受影響,使愈合過程延長,感染風險增加[8-9]。皮膚血供主要來自基底部微小動脈,其對垂直方向壓力最為敏感,傳統縫合方式需要同時穿透切口兩側皮膚,因此高張力下易發生切割、壓迫,進而造成局部缺血壞死。而Allg?wer-Donati縫合技術是自皮膚切口一側進針,縫線走行于對側真皮層,然后出針返回至進針一側皮膚,這樣不僅能抓持更廣泛組織,大大降低單位面積皮膚張力,也不會過多破壞皮膚垂直血供,最大限度減少對創面周圍微循環的影響,從而降低術后創面并發癥發生風險[4,10-11]。Shannon等[10]采用激光輔助吲哚菁綠血管造影技術評估Allg?wer-Donati縫合技術對踝關節骨折創面閉合后血流灌注的影響,發現該技術改善了術后創面血流灌注,可能促進軟組織愈合,降低創面并發癥發生風險。在另一項動物研究中,Li等[12]發現因Allg?wer-Donati縫合技術的縫線大部分埋于皮下,可以有效預防大鼠因疼痛刺激啃咬或搔抓切口導致的縫線斷裂。該研究提示對于臨床上不能配合治療的患者,Allg?wer-Donati縫合技術可能是較好的切口處理方法。

高能量損傷所致脛骨平臺骨折一直是臨床治療難點,術前準備時間長、手術時間長、骨折復位難度大,術后切口并發癥發生率高。因術中需要剝離軟組織以及手術時間較長,即使經過充分術前消腫、圍術期嚴格使用抗生素處理,部分患者依然會出現切口滲液、感染及壞死。通過對本研究兩組患者術后切口相關結果進行比較,我們認為在高能量脛骨平臺骨折治療中采用Allg?wer-Donati縫合技術,對于改善切口預后具有積極作用,如有以下情形宜優先考慮:① 術前即存在術區皮膚水皰、壞死、明顯挫傷或開放性損傷;② 存在影響切口愈合的危險因素,如吸煙史、糖尿病、高齡、肥胖等;③ 必須以雙切口完成手術,皮瓣區域存在壞死風險;④ 骨折復位難度大,必須廣泛軟組織剝離以暴露骨折端;⑤ 有精神疾病或難以遵從醫囑,經常搔抓切口患者。本研究結果顯示觀察組術后早期切口并發癥發生率明顯低于對照組,且切口疼痛程度輕于對照組。

既往研究總結Allg?wer-Donati縫合技術操作要點包括[13]:① 縫合不應留有空腔;② 進針時針邊距、出針點間距,以及兩針之間距離不可過密或過疏;③ 兩側真皮層潛行深度保持一致,避免出現皮緣臺階;④ 打結應松緊適宜,減少對局部的垂直壓迫。除上述操作要點外,我們在臨床應用中還總結了如下注意事項:① Allg?wer-Donati縫合技術應用初期可能會混淆潛行出針方向,需牢記潛行出針側為需要保護血供側;② Allg?wer-Donati縫合技術因在皮膚表面僅有一側出針打結,存在切口愈合后拆除縫線不易問題,尤其隨著皮膚愈合線結會逐漸下沉,因此縫線宜選擇Prolene縫線,其容易滑動因而可以降低拆線難度。

綜上述,在Schatzker Ⅴ、Ⅵ型脛骨平臺閉合性骨折治療中應用Allg?wer-Donati縫合技術能較好保護術區皮膚血供,術后切口并發癥發生率較普通褥式縫合法更低,臨床療效滿意。但本研究樣本量有限,隨訪時間較短,且僅與普通褥式縫合進行比較。我們下一步將進行前瞻性研究,比較Allg?wer-Donati縫合技術與多種縫合方式的效果。另外,既往研究表明該技術相較于其他縫合方式在減小術后切口瘢痕面積方面也具有優勢[14],這也是我們后續研究的內容之一。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;基金項目支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經南通大學附屬南通第三醫院/南通第三人民醫院醫學倫理委員會批準(EK2023141)

作者貢獻聲明 馮駿:研究實施、文章撰寫;侯建偉:數據收集整理;王巖松:統計分析及行政支持;楊云峰:研究設計及經費支持

SchatzkerⅤ、Ⅵ型脛骨平臺骨折也稱“雙髁骨折”,是脛骨平臺骨折中最嚴重類型,通常存在嚴重關節面塌陷及軟組織損傷,常用手術方式為雙切口切開復位后鋼板螺釘內固定。但是脛骨近端軟組織菲薄,骨折后軟組織本身受損嚴重,術中廣泛剝離進一步加重損傷,導致術后皮膚和肌肉壞死以及感染風險增加,總體并發癥發生率達9.9%[1-3]。臨床預防上述并發癥的措施主要包括術前充分消腫、應用抗生素,術中減少對軟組織的剝離、選用合適內固定材料以及皮膚縫合方法。目前,對于術中預防措施的相關研究主要關注于改進內固定技術和材料,對皮膚縫合方法的研究較少。

Allg?wer-Donati縫合技術是一種垂直褥式縫合方法,可在手術切口張力過大或需要保護皮瓣血運時使用其縫合切口,目前已被推薦用于高危切口、皮瓣、嚴重挫傷區域和灌注不良區域,能最大限度減少對切口周圍微循環的干擾,從而降低切口并發癥發生風險(圖1)[4-7]。目前該技術主要用于跟骨骨折、Pilon骨折等高能量損傷手術中,在高能量脛骨平臺骨折的應用較少。2022年5月,南通大學附屬南通第三醫院/南通第三人民醫院開始在SchatzkerⅤ、Ⅵ型脛骨平臺閉合性骨折內固定術中采用Allg?wer-Donati縫合技術縫合切口,以期降低切口相關并發癥的發生。現回顧分析患者臨床資料,并與同期采用普通褥式縫合患者進行比較,驗證其臨床應用效果。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者納入標準:① 高能量損傷導致Schatzker Ⅴ、Ⅵ型脛骨平臺閉合性骨折,骨折至手術時間≤10 d;② 采用雙切口切開復位內固定術治療;③ 術后隨訪時間≥12周。排除標準:① 病理性骨折;② 骨骺未完全閉合的青少年患者及嚴重骨質疏松老年患者;③ 有吸煙史且超過1年、身體質量指數(body mass index,BMI)>30 kg/m2及血糖水平控制不佳的糖尿病患者。

2022年 5月—2023 年 5月共60例患者符合選擇標準納入研究,其中30例切口縫合采用普通褥式縫合技術(對照組),30例采用Allg?wer-Donati 縫合技術(觀察組)。兩組患者性別、年齡、骨折側別及類型、受傷至手術時間及BMI等基線資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。

1.2 治療方法

1.2.1 術前處理

兩組患者入院后均予以止痛、消腫等對癥治療,待皮紋出現后手術。術前30 min靜脈滴注頭孢唑林2.0 g。

1.2.2 手術方法

兩組手術均由同一組醫師完成,骨折復位及內固定方式相同。全身麻醉或蛛網膜下腔阻滯麻醉聯合持續硬膜外麻醉下,患者取仰臥位,常規消毒、鋪巾,患肢大腿根部上止血帶并充氣。外側切口:近端起自髕腱外側,弧形向前越過Gerdy結節,然后沿脛骨前外側縱形向遠端切開;內側切口:在脛骨近端后內側作縱切口;兩切口長度基于患者術前影像學測量確定。暴露骨折端后進行復位,其中關節面高度復位最關鍵,通常需要在脛骨外側開窗以頂棒撬撥復位關節面,復位后行自固化磷酸鈣人工骨填充。最后以解剖鋼板固定骨折塊。

縫合方法:對照組采用普通褥式縫合,外側切口打結位于切口外側,內側切口打結位于切口內側(圖2a)。觀察組采用Allg?wer-Donati縫合技術,在切口需保護血供的對側(即外側切口外側緣及內側切口內側緣)約1 cm進針,穿過脂肪層達對側,在對側真皮出針后返回進針側,距離皮緣約3 mm出針并打結,每針間距約1 cm(圖2b)。

圖2

兩組內側切口(左)及外側切口(右)縫合后外觀

圖2

兩組內側切口(左)及外側切口(右)縫合后外觀

a. 對照組;b. 觀察組

Figure2. Appearances of medial incision (left) and lateral incision (right) in the two groups after suturea. Control group; b. Observation group

1.2.3 術后處理

兩組術后24 h內靜脈滴注頭孢唑林2.0 g,給予消腫、止痛對癥治療,常規換藥至1周,如無切口并發癥準予患者出院,出院后繼續換藥至2周拆線。術后早期指導患者在床上進行患肢膝關節屈伸功能鍛煉,4、12周門診隨訪指導功能鍛煉。

1.3 療效評價指標

記錄兩組切口并發癥發生情況,術后3 d及1、2周切口疼痛視覺模擬評分(VAS)。術后12周參照健康狀況調查問卷(SF-36)生理健康部分進行評分,包括生理功能(physical functioning,PF)、生理職能(role physical,RP)、軀體疼痛(bodily pain,BP)、總體健康(general health,GH)4項。

1.4 統計學方法

采用SPSS22.0統計軟件及R軟件進行統計分析及圖表繪制。計量資料采用Shapiro-Wilk檢驗法行正態性檢驗,符合正態分布時,以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗;不符合正態分布時,以M(Q1,Q3)表示,SF-36評分組間比較采用Wilcoxon秩和檢驗,VAS評分兩組多時間點比較采用廣義估計方程。計數資料組間比較采用四格表卡方檢驗。檢驗水準α=0.05。

2 結果

兩組手術均順利完成。患者均獲隨訪,隨訪時間6~14個月,平均12個月。術后1周內觀察組1例、對照組7例出現切口滲液,通過加強換藥(觀察組1例、對照組5例)或局部切口清創(對照組2例)后愈合;其余患者切口均Ⅰ期愈合;兩組術后早期切口并發癥發生率比較,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。術后遠期兩組均未見切口并發癥發生。

兩組隨時間延長,VAS評分呈降低趨勢,各時間點間差異均有統計學意義(P<0.05);術后各時間點VAS評分組間差異均無統計學意義(P>0.05)。見圖3。術后12周兩組SF-36評分中PF、RP、BP、GH 4項差異均無統計學意義(P>0.05)。 見表2。

圖3

兩組術后VAS評分變化趨勢

Figure3.

Change trends of postoperative VAS scores in two groups

圖3

兩組術后VAS評分變化趨勢

Figure3.

Change trends of postoperative VAS scores in two groups

3 討論

手術切口愈合關鍵是無張力縫合,如各種原因造成張力過大導致切口閉合困難時,真皮和深層結構容易暴露并被破壞,局部微循環受影響,使愈合過程延長,感染風險增加[8-9]。皮膚血供主要來自基底部微小動脈,其對垂直方向壓力最為敏感,傳統縫合方式需要同時穿透切口兩側皮膚,因此高張力下易發生切割、壓迫,進而造成局部缺血壞死。而Allg?wer-Donati縫合技術是自皮膚切口一側進針,縫線走行于對側真皮層,然后出針返回至進針一側皮膚,這樣不僅能抓持更廣泛組織,大大降低單位面積皮膚張力,也不會過多破壞皮膚垂直血供,最大限度減少對創面周圍微循環的影響,從而降低術后創面并發癥發生風險[4,10-11]。Shannon等[10]采用激光輔助吲哚菁綠血管造影技術評估Allg?wer-Donati縫合技術對踝關節骨折創面閉合后血流灌注的影響,發現該技術改善了術后創面血流灌注,可能促進軟組織愈合,降低創面并發癥發生風險。在另一項動物研究中,Li等[12]發現因Allg?wer-Donati縫合技術的縫線大部分埋于皮下,可以有效預防大鼠因疼痛刺激啃咬或搔抓切口導致的縫線斷裂。該研究提示對于臨床上不能配合治療的患者,Allg?wer-Donati縫合技術可能是較好的切口處理方法。

高能量損傷所致脛骨平臺骨折一直是臨床治療難點,術前準備時間長、手術時間長、骨折復位難度大,術后切口并發癥發生率高。因術中需要剝離軟組織以及手術時間較長,即使經過充分術前消腫、圍術期嚴格使用抗生素處理,部分患者依然會出現切口滲液、感染及壞死。通過對本研究兩組患者術后切口相關結果進行比較,我們認為在高能量脛骨平臺骨折治療中采用Allg?wer-Donati縫合技術,對于改善切口預后具有積極作用,如有以下情形宜優先考慮:① 術前即存在術區皮膚水皰、壞死、明顯挫傷或開放性損傷;② 存在影響切口愈合的危險因素,如吸煙史、糖尿病、高齡、肥胖等;③ 必須以雙切口完成手術,皮瓣區域存在壞死風險;④ 骨折復位難度大,必須廣泛軟組織剝離以暴露骨折端;⑤ 有精神疾病或難以遵從醫囑,經常搔抓切口患者。本研究結果顯示觀察組術后早期切口并發癥發生率明顯低于對照組,且切口疼痛程度輕于對照組。

既往研究總結Allg?wer-Donati縫合技術操作要點包括[13]:① 縫合不應留有空腔;② 進針時針邊距、出針點間距,以及兩針之間距離不可過密或過疏;③ 兩側真皮層潛行深度保持一致,避免出現皮緣臺階;④ 打結應松緊適宜,減少對局部的垂直壓迫。除上述操作要點外,我們在臨床應用中還總結了如下注意事項:① Allg?wer-Donati縫合技術應用初期可能會混淆潛行出針方向,需牢記潛行出針側為需要保護血供側;② Allg?wer-Donati縫合技術因在皮膚表面僅有一側出針打結,存在切口愈合后拆除縫線不易問題,尤其隨著皮膚愈合線結會逐漸下沉,因此縫線宜選擇Prolene縫線,其容易滑動因而可以降低拆線難度。

綜上述,在Schatzker Ⅴ、Ⅵ型脛骨平臺閉合性骨折治療中應用Allg?wer-Donati縫合技術能較好保護術區皮膚血供,術后切口并發癥發生率較普通褥式縫合法更低,臨床療效滿意。但本研究樣本量有限,隨訪時間較短,且僅與普通褥式縫合進行比較。我們下一步將進行前瞻性研究,比較Allg?wer-Donati縫合技術與多種縫合方式的效果。另外,既往研究表明該技術相較于其他縫合方式在減小術后切口瘢痕面積方面也具有優勢[14],這也是我們后續研究的內容之一。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;基金項目支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經南通大學附屬南通第三醫院/南通第三人民醫院醫學倫理委員會批準(EK2023141)

作者貢獻聲明 馮駿:研究實施、文章撰寫;侯建偉:數據收集整理;王巖松:統計分析及行政支持;楊云峰:研究設計及經費支持