引用本文: 程琛, 秦海龍, 孫學斌. 雙后內側入路縫合鉤縫合與Fast-Fix全內縫合治療Ramp損傷的早期療效比較研究. 中國修復重建外科雜志, 2024, 38(6): 716-722. doi: 10.7507/1002-1892.202403032 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

Ramp損傷指膝關節內側半月板后角與關節囊移行區域損傷,可孤立發生,但更常見于慢性前交叉韌帶(anterior cruciate ligament,ACL)損傷,據統計ACL損傷合并Ramp損傷發生率為9.3%~42%[1-3] 。Ramp損傷可能影響膝關節動態旋轉穩定性,如ACL損傷合并Ramp損傷時對其不作修復,則可能使重建ACL承受更大應力。但是,目前臨床對于Ramp損傷修復的必要性尚存在爭議。既往隨訪時間<5年的臨床研究結果支持不修復Ramp損傷,但是損傷可能影響遠期療效。同時,近年臨床研究發現Ramp損傷修復后半月板愈合良好,若不修復可能產生嚴重并發癥,如再撕裂或進展至桶柄樣撕裂,會繼發軟骨損傷[4-6]。因此,我們認為對于Ramp損傷應積極治療。

Ramp損傷修復首選關節鏡下縫合,縫合方式包括全內、從內到外及從外到內縫合3種[5, 7-8]。傳統從內到外縫合方式需采用開放后內側入路,可能造成額外損傷,臨床應用逐漸減少。關節鏡下經髁間窩入路觀察、單一后內側入路縫合鉤縫合可獲得較好縫合效果,但術中不能獲得該區域完整視野。因此,Ahn等[9]建議建立第2個后內側入路,擴大視野以利于縫合;但是經后內側入路縫合鉤縫合手術操作復雜。關節鏡下經髁間窩入路Fast-Fix全內縫合是目前使用最多的Ramp損傷修復技術,與縫合鉤縫合相比操作簡便、并發癥少,但術中難以縫合達撕裂邊緣,對脛骨平臺還會產生錨釘刺激等一系列問題[10]。現回顧分析2021年12月—2023年2月我們采用雙后內側入路縫合鉤縫合或Fast-Fix全內縫合治療的Ramp損傷患者臨床資料,比較兩種術式療效差異,以期為臨床治療選擇恰當術式提供參考。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者納入標準:① 年齡<55歲;② 術中確診Ramp損傷;③ 合并ACL損傷;④ 患者及家屬同意手術治療及方案,接受定期隨訪及嚴格按照康復計劃行功能鍛煉。排除標準:① 合并多發韌帶損傷;② 既往有膝關節手術史;③ 合并復雜半月板撕裂;④ 下肢力線及脛骨后傾角異常。

2021年12月—2023年2月,共56例患者符合選擇標準納入研究。其中,采用關節鏡下雙后內側入路縫合鉤縫合28例(A組),關節鏡下Fast-Fix全內縫合28例(B組)。兩組患者年齡、性別、致傷原因、損傷類型、受傷至手術時間、損傷側別、身體質量指數及術前膝關節Lysholm評分、疼痛視覺模擬評分(VAS)及Tegner評分等基線資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。兩組急性損傷患者均有不同程度膝關節疼痛與腫脹;陳舊性損傷患者以膝關節疼痛、不穩癥狀為主,偶有腫脹。所有患者術前均無下肢深靜脈血栓形成。

1.2 手術方法

兩組手術均由同一組術者完成,常規采用持續硬膜外麻醉,患者取仰臥位。

1.2.1 Ramp損傷縫合

① A組:建立標準前外側及前內側入路。首先行關節鏡下系統探查,采用刨削器對滑膜組織及脂肪組織進行新鮮化處理。屈膝60°~90°,關節鏡自前外側入路置入后,調整屈膝至30°,可給予膝關節適度外翻內旋應力,同時觸診腘窩區域,手指在此處關節間隙按壓,均有助于觀察該區域。使用蚊式止血鉗鈍性分離內側髁內側壁與后交叉韌帶間的間隙,建立經髁間窩入路。關節鏡經前外側入路與髁間窩入路,通過內側髁與后交叉韌帶形成的三角形區域即可達后內側間室,可觀察到Ramp區域,同時利用18號硬膜外穿刺針經皮穿刺探查,進一步判斷有無Ramp損傷以及評估內側半月板穩定性。

建立低位后內側入路:在屈膝情況下,通過觸診確定股骨內上髁位置;定位脛骨縱軸方向遠端一拇指處,將腰穿針放置在該處并平行于脛骨平臺。采用直血管鉗在大腿內側緣夾住腰穿針,作為限深標記,避免損傷該區域血管、神經。該入路建立也可在關節鏡直視下進行。低位后內側入路建立后,用探鉤探查或者于關節鏡下觀察內側半月板后角區域損傷情況。再次將關節鏡置于前外側入路并經髁間窩入路觀察,于低位后內側入路近端2~3 cm處建立高位后內側入路,分別于低、高位后內側入路置入透明工作套管以利后續操作;髁間窩與前外側入路則作為后續梳理縫線的入路。使用刨削器對半月板撕裂處的兩個邊緣進行清理并新鮮化處理,以利于愈合。然后經過低位后內側入路置入半月板縫合鉤,先使縫合鉤針尖穿透撕裂處的外周組織全層,引入PDS線。再自下而上穿刺撕裂區域的游離緣側半月板組織,引入PDS線;此時可經過高位后內側入路置入半月板探鉤,控制游離緣側的半月板組織以利于縫合操作。對撕裂處進行單純間斷縫合,直至恢復半月板穩定性,通常縫合2~4針即可閉合撕裂區域。縫合完畢,經高位后內側入路置入半月板探鉤檢查縫合牢固性和半月板穩定性。見圖1。

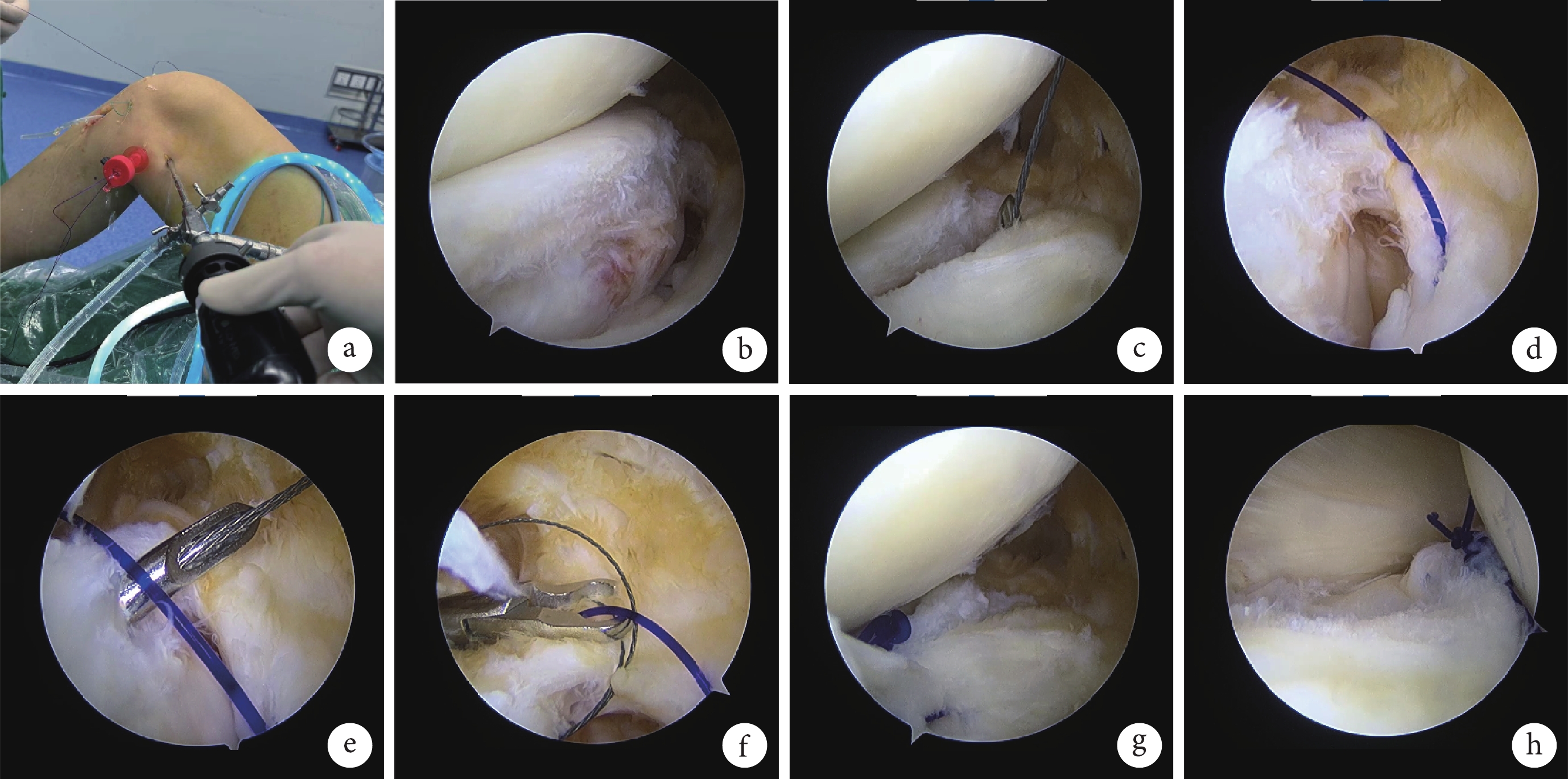

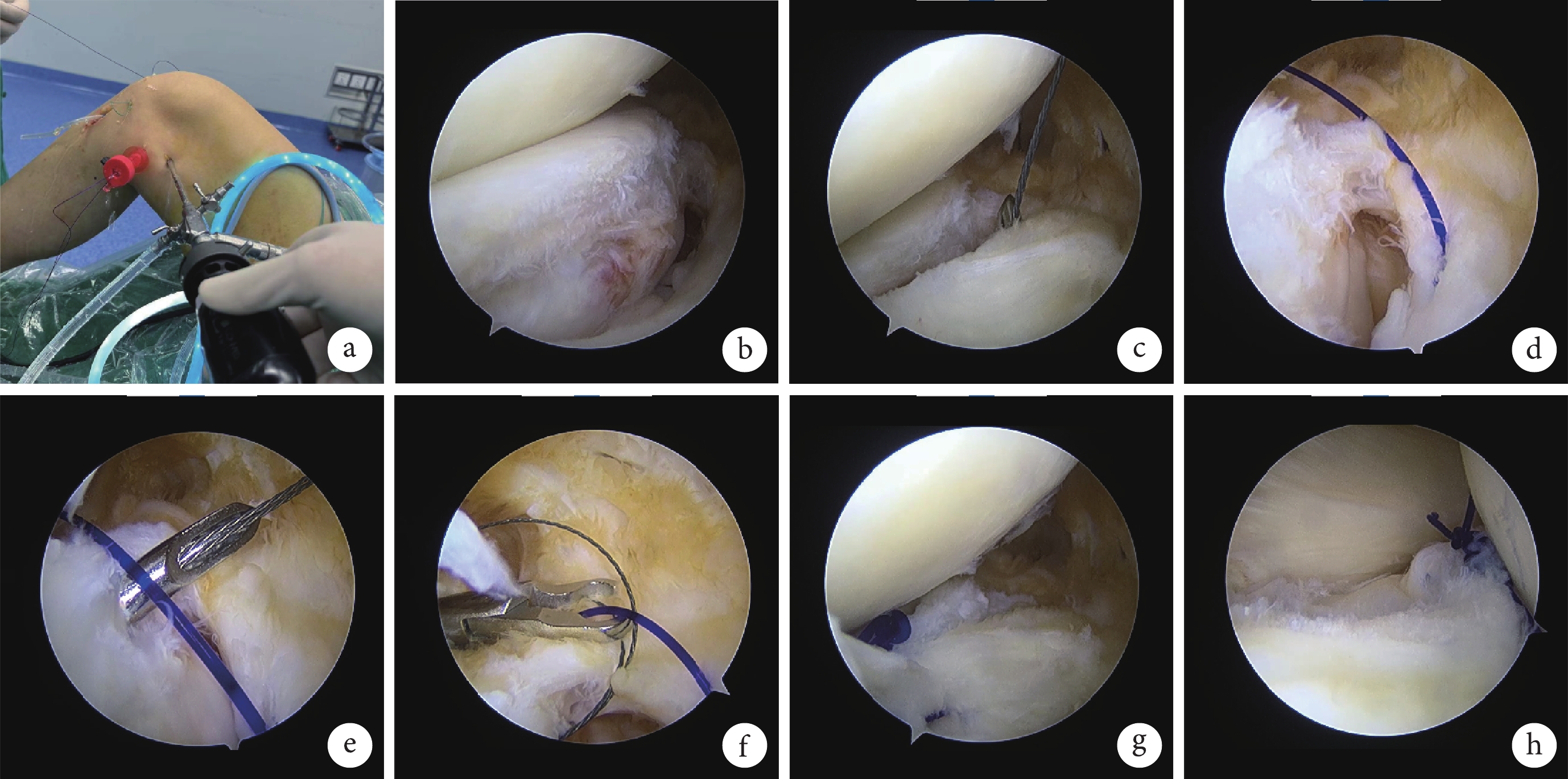

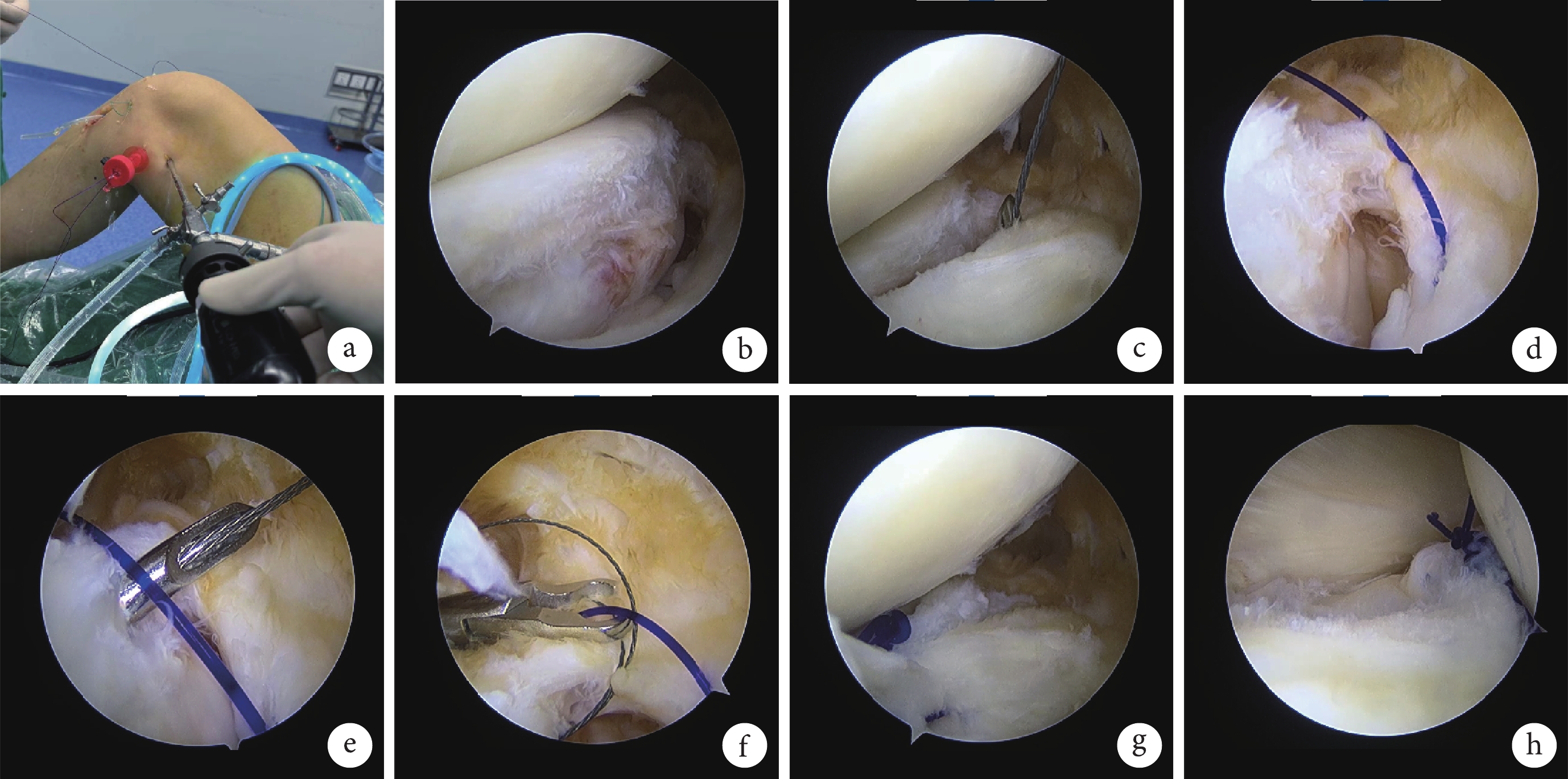

圖1

關節鏡下雙后內側入路縫合鉤縫合Ramp損傷示意圖

圖1

關節鏡下雙后內側入路縫合鉤縫合Ramp損傷示意圖

a. 雙后內側手術入路;b. 經高位后內側入路觀察Ramp損傷;c、d. 縫合鉤第1針穿過關節囊側、引入PDS線; e、f. 縫合鉤第2針穿過半月板側、引入PDS線; g. 經高位后內側入路觀察縫合后的Ramp區; h. 經髁間窩入路觀察縫合后的Ramp區

Figure1. Schematic diagram of using suture hooks to suture Ramp lesions via double posteromedial approaches under arthroscopya. Double posteromedial approaches; b. Observation of Ramp lesion through high posteromedial approach; c, d. The first needle of the suture hook passed through the joint capsule side and PDS was introduced; e, f. The second needle of the suture hook passed through the meniscus side and PDS was introduced; g. The Ramp lesion after suture was observed via high posteromedial approach; h. The Ramp lesion after suture was observed via the intercondylar fossa approach

② B組:建立標準前內側及前外側入路,置入關節鏡行系統探查,采用刨削器清除多余滑膜組織及脂肪組織行新鮮化處理。同A組方法建立經髁間窩入路后進行探查,如發現半月板后角與關節囊移行區域有縱形撕裂,確診Ramp損傷。確定Ultra Fast-Fix縫合系統(Smith&Nephew公司,美國)進針深度,經導軌置入Ultra Fast-Fix裝置,確定合適的穿刺點(距離Ramp損傷撕裂邊緣約5 mm);隨后撤出導軌,垂直刺入Ramp損傷一側,扣動Ultra Fast-Fix縫合系統的錨釘激發裝置,釋放第1枚錨釘后退出該側組織,全程鏡下觀察有無錨釘脫落。再垂直刺入Ramp損傷另一側,激活Ultra Fast-Fix縫合系統釋放第2枚錨釘后退出半月板,形成一個完整垂直褥式縫合,拉緊縫線,然后整體移除Ultra Fast-Fix縫合系統。經前外側入路置入推結器,將裝置預置的滑結推至Ramp損傷表面,觀察半月板形態完整及探鉤探查滑結穩定性,剪線時拉住縫線給予適度張力后剪斷縫線,張力過大可能導致縫線切割半月板,張力過小可能導致滑結不穩定。若撕裂較長可以相應增加縫針數保證Ramp損傷完全修復。

1.2.2 ACL重建

兩組Ramp損傷縫合完成后行ACL重建,采用自體腘繩肌腱(A組21例、B組23例)或股薄肌腱(A組7例、B組5例)重建;若自體肌腱折疊后肌腱束直徑<7 mm,則聯合同種異體肌腱(山西奧瑞生物材料有限公司)混合編織。 ACL重建后屈伸膝關節20次,檢查Ramp損傷縫合穩定性及ACL重建牢固性;明確前抽屜試驗、Lachman試驗及軸移試驗均呈陰性。

1.3 術后處理

兩組術后處理方法一致。采取常規ACL重建術后康復計劃,因同時行Ramp區域縫合,注意6周內避免負重及主動屈膝活動,被動屈膝限制在90° 以內,可行踝泵訓練、小腿墊高被動伸膝、股四頭肌收縮、各方向推動髕骨、各方向直抬腿(支具伸直位固定);患者功能鍛煉時需全程佩戴膝關節支具,絕對避免摔倒,休息狀態下膝關節支具伸直位固定。術后支具佩戴至少2個月。6~14周恢復全范圍膝關節活動度,恢復正常步態。術后14~22周達無痛跑步、輕度跳躍等。

1.4 療效評價指標

兩組患者于術后1、3、6、12個月及之后每年1次定期隨訪。觀察術后患者有無膝關節腫脹、疼痛交鎖等癥狀發生,檢查McMurray試驗,記錄患者參與體育運動能力及次數。術后6、12個月,采用Lysholm評分、VAS評分及Tegner評分評價膝關節功能及疼痛程度,并與術前評價結果進行比較;患側膝關節參照Barrett臨床愈合標準,評價Ramp區域是否達臨床愈合[11]。末次隨訪時,MRI復查評價Ramp區域愈合情況,愈合分級標準[12]:完全愈合,Ramp區域所有圖像中半月板上、下兩個表面均無Ⅲ級信號;部分愈合,Ramp區域半月板Ⅲ級信號較術前明顯減少;未愈合,Ramp區域半月板可見貫穿上、下表面的Ⅲ級信號或較術前無減少。

1.5 統計學方法

采用SPSS27.0統計軟件進行分析。計量資料采用Shapiro-Wilk檢驗進行正態性檢驗,符合正態分布時,數據以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗;兩組多時間點比較采用重復測量方差分析,若不滿足球形檢驗,采用Greenhouse-Geisser法進行校正,同一組別不同時間點間比較采用 Bonferroni 法,同一時間點不同組別間比較采用多因素方差分析。不符合正態分布時,以M(Q1,Q3)表示,組間比較采用Wilcoxon秩和檢驗,重復測量資料采用廣義估計方程。計數資料組間比較采用四格表卡方檢驗;等級資料組間比較采用Wilcoxon秩和檢驗。檢驗水準α=0.05。

2 結果

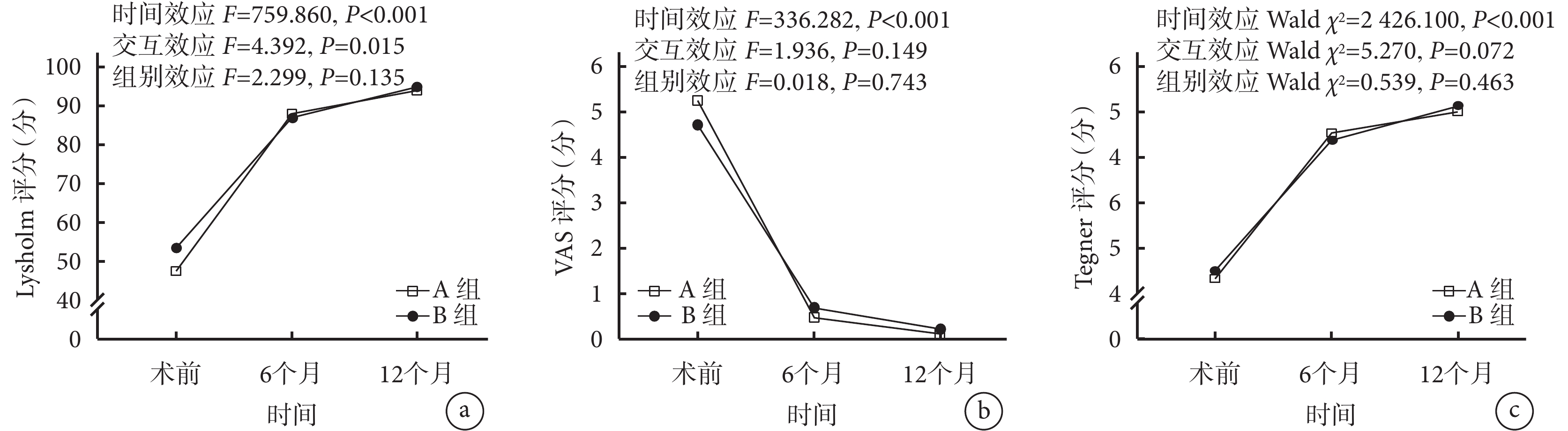

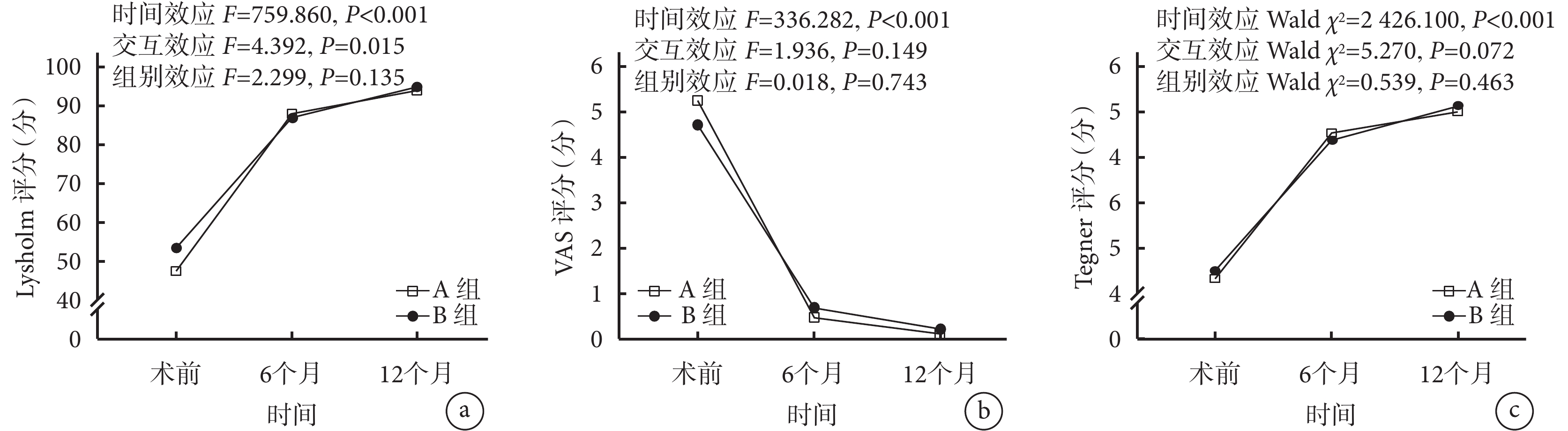

兩組術后切口均Ⅰ期愈合,無感染等手術并發癥發生。患者均獲隨訪,隨訪時間12~18個月,平均14.9個月。術后6個月,A組6例運動后膝關節腫脹、2例膝關節疼痛,臨床愈合率為71.4%(20/28);B組7例運動后膝關節腫脹、3例膝關節疼痛、2例活動時偶有卡頓但無交鎖(視為臨床愈合),臨床愈合率64.3%(18/28)。術后12個月,A組2例運動后膝關節腫脹,臨床愈合率92.9%(26/28);B組2例運動后膝關節腫脹、3例膝關節疼痛,臨床愈合率82.1%(23/28)。術后6、12個月兩組臨床愈合率差異均無統計學意義(χ2=0.327,P=0.567;χ2=0.469,P=0.225)。兩組患者隨訪期間McMurray試驗均為陰性。兩組間術后各時間點Lysholm評分、VAS評分及Tegner評分比較,差異均無統計學意義(P>0.05);兩組內術后6個月各項評分均較術前改善,12個月時較6個月時進一步改善,差異均有統計學意義(P<0.05)。見圖2~4。末次隨訪時,膝關節MRI復查示A組Ramp區域達完全愈合、部分愈合、未愈合分別為26例(92.9%)、2例(7.1%)、0例(0),B組為25例(89.3%)、1例(3.6%)、2例(7.1%),兩組愈合情況比較差異無統計學意義(Z=?0.530,P=0.596)。

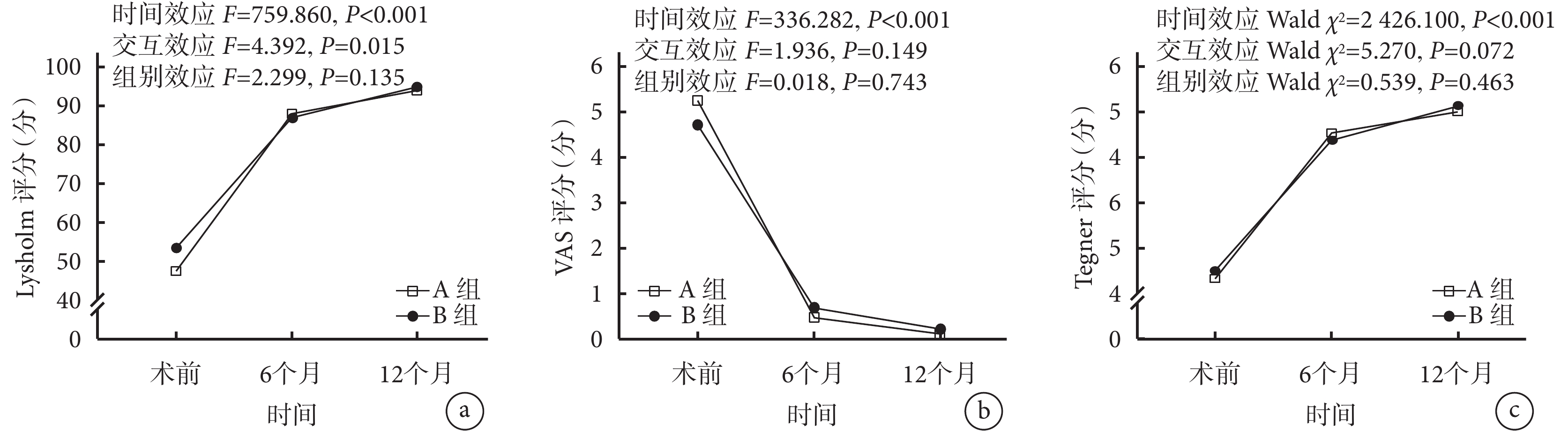

圖2

兩組膝關節功能及疼痛評分變化趨勢

圖2

兩組膝關節功能及疼痛評分變化趨勢

a. Lysholm評分;b. VAS評分;c. Tegner評分

Figure2. Change trends of knee joint function and pain scores in the two groupsa. Lysholm score; b. VAS score; c. Tegner score

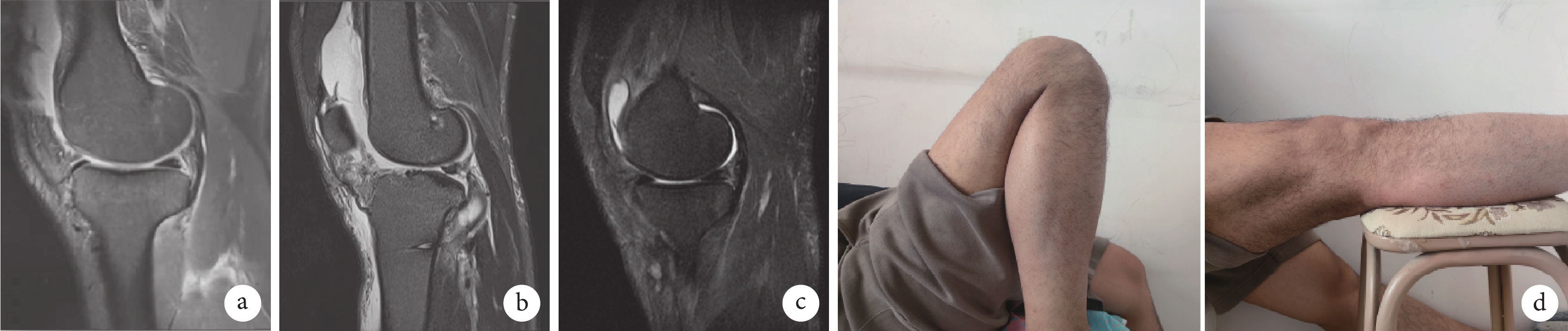

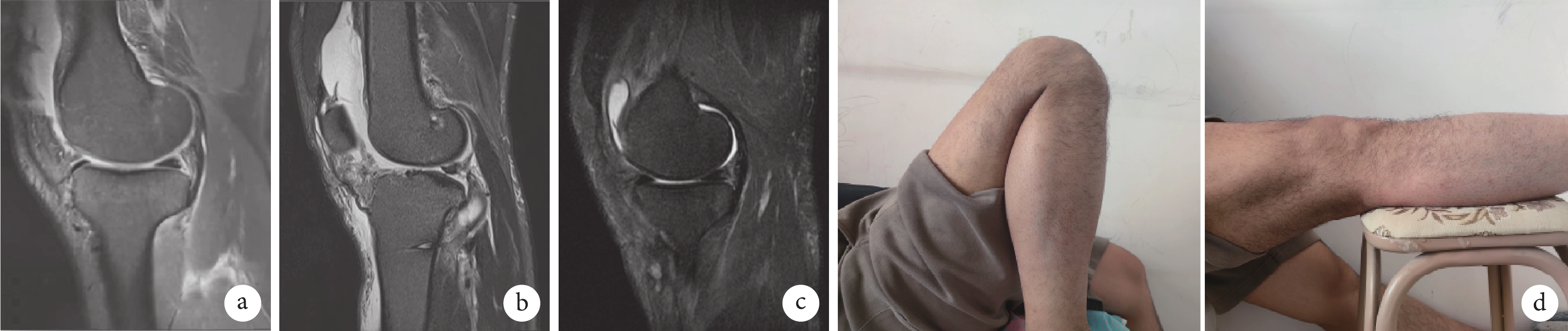

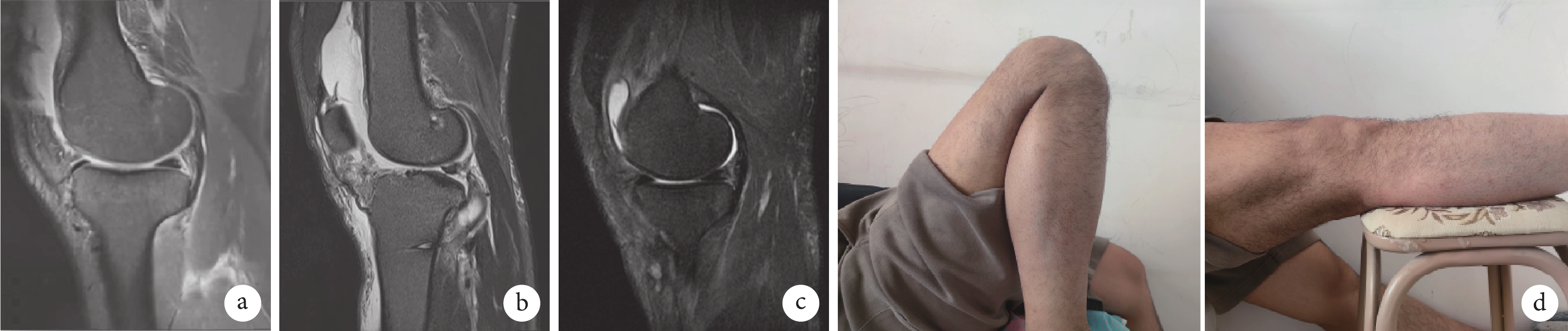

圖3

A組患者,男,30歲,右側ACL斷裂合并Ramp損傷

圖3

A組患者,男,30歲,右側ACL斷裂合并Ramp損傷

a. 術前MRI;b. 術后3 d MRI;c. 術后12個月MRI;d. 術后12個月膝關節屈伸功能

Figure3. A 30-year-old male patient with anterior cruciate ligament rupture and Ramp lesion of the right knee joint in group Aa. MRI before operation; b. MRI at 3 days after operation; c. MRI at 12 months after operation; d. Extension and flexion of knee joint at 12 months after operation

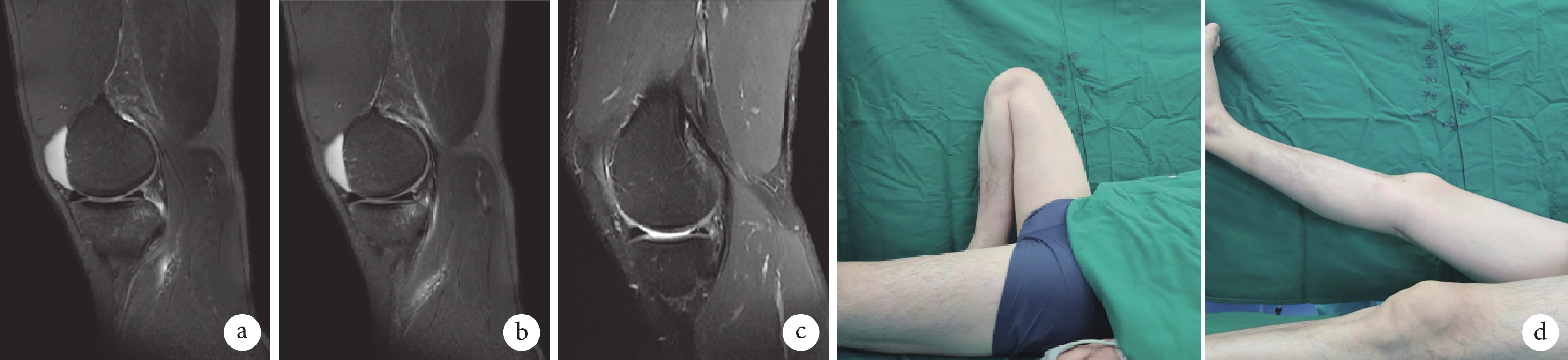

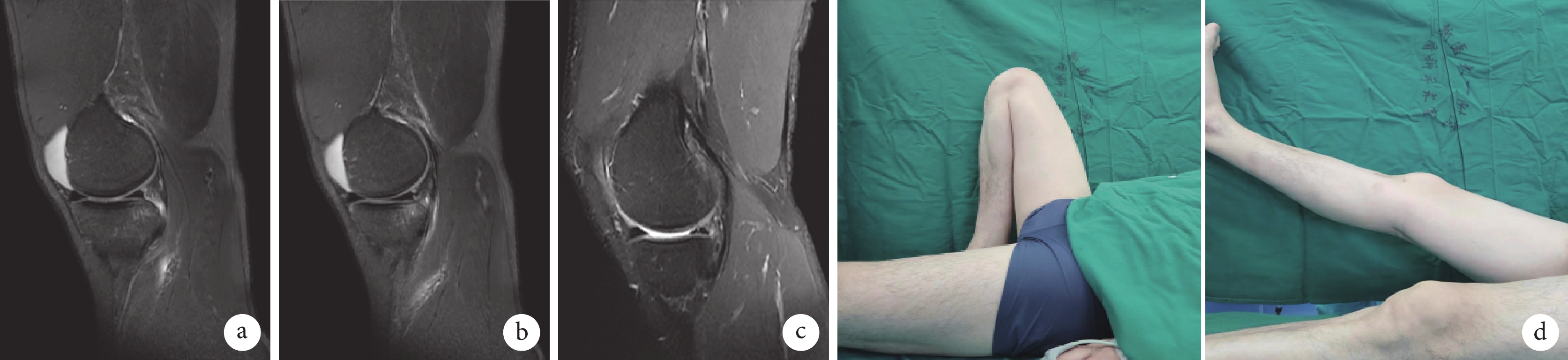

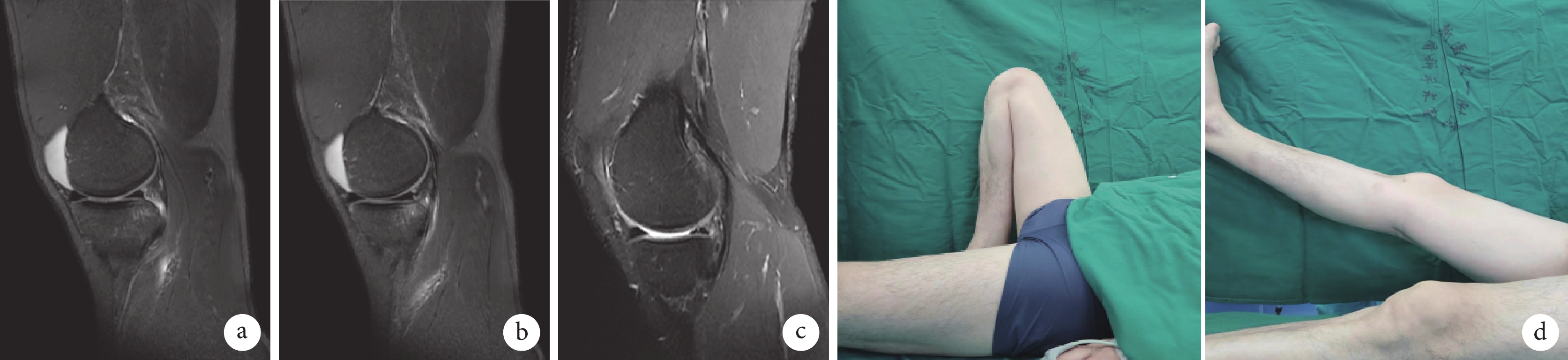

圖4

B組患者,男,32歲,右側ACL斷裂合并Ramp損傷

圖4

B組患者,男,32歲,右側ACL斷裂合并Ramp損傷

a. 術前MRI;b. 術后3 d MRI;c. 術后12個月MRI;d. 術后12個月膝關節屈伸功能

Figure4. A 32-year-old male patient with anterior cruciate ligament rupture and Ramp lesion of the right knee joint in group Ba. MRI before operation; b. MRI at 3 days after operation; c. MRI at 12 months after operation; d. Extension and flexion of knee joint at 12 months after operation

3 討論

3.1 Fast-Fix全內縫合優缺點及注意事項

研究顯示,Ramp損傷主要發生于30歲以下人群,分析為年輕人群更容易在運動中遭受高能量損傷有關[13]。本研究兩組患者平均年齡約30歲,其中45例(80.4%)為運動中受傷,也證實了這一觀點。手術縫合是半月板損傷主要治療方式之一,Morgan等[14]進行了首臺縫合鉤縫合損傷半月板手術,后來衍生出半月板箭技術及Fast-Fix全內縫合技術。Fast-Fix全內縫合技術是采用Ultra Fast-Fix縫合系統,具有操作簡便、縫合效果可靠的優勢,已成為目前治療半月板后角及其周圍區域損傷的首選方式[15]。Tachibana等[16]采用Fast-Fix全內縫合技術治療23例Ramp損傷患者,術后平均隨訪14個月,Lysholm評分從術前(64.4±4.5)分提高至(91.2±4.6)分,獲得良好療效。

但是Fast-Fix全內縫合也有以下不足:① 部分患者發生術后疼痛,可能與錨釘刺激半月板、 錨釘排斥反應或錨釘植入位置過深刺激脛骨平臺有關。② 術中操作時存在錨釘脫落風險,可能與穿刺角度不當有關;而錨釘脫落后只能更換新的Fast-Fix,增加治療費用。③ Fast-Fix全內縫合采用不可吸收縫線,較PDS線有明顯劣勢[17]。④ Fast-Fix全內縫合治療Ramp損傷時,于內側半月板后角關節囊隱窩位置操作,可操作空間較小,增加了操作的不可控性。

我們總結了Fast-Fix全內縫合治療Ramp損傷的注意事項:① 修復Ramp損傷時常遇到內側間隙狹窄,此時可先行Pie-crusting技術打開內側間隙。② 在穿刺前限深是關鍵,縫合針長度往往控制在16 mm左右,進針前再次確認針尖完整,能有效避免損傷位于腘窩的血管神經束。③ 縫合時用手指觸摸膝關節后內側并向前上方擠壓,以利于將滑落至后方的半月板滑膜上抬,保證縫合針穿過該組織。④ 為避免術中錨釘脫落,建議錨釘穿刺角度控制在20°~30°、穿刺深度適中,避免過淺造成錨釘脫落,過深損傷脛骨平臺引起術后疼痛。

3.2 雙后內側入路縫合鉤縫合優缺點及注意事項

與Fast-Fix全內縫合相比,雙后內側入路縫合鉤縫合具有以下優點:① Ramp損傷的診斷一直是臨床難點,即使關節鏡下經髁間窩入路觀察仍有較高漏診率。而雙后內側入路中的輔助后內側入路能提供更好視野觀察Ramp區域,全面評估Ramp損傷嚴重程度,為選擇合理縫合方式奠定基礎,顯著提高Ramp損傷確診率及有助于制定手術方案。② Ramp損傷不同于一般類型半月板損傷,該區域位于內側半月板后角滑膜緣與關節囊移行區域,僅通過前方經髁間窩入路觀察視野有限,且可能需要額外使用70° 關節鏡,增加了操作難度。我們在A組術中將高位后內側入路作為觀察入路,能夠獲得較好觀察視野,在行縫合修復的同時評估其效果,減少了更換關節鏡入路的時間。③ 盡管新型半月板縫合裝置不斷出現,但在臨床上內側半月板后角周圍區域的縫合仍然是一個難點,該區域半月板縫合后失敗率較高。相關研究顯示,對于ACL重建同時修復內側半月板后角周圍區域的損傷(包括Ramp損傷),與Fast-Fix全內縫合相比,雙后內側入路縫合鉤縫合半月板愈合率更高[5, 18]。④ 相比經典前方入路,經雙后內側入路手術能對撕裂處進行有效新鮮化,這有利于半月板愈合;而Fast-Fix全內縫合時不能全程觀察撕裂修復情況,不能保證撕裂完全閉合,手術失敗風險增加。⑤ 雙后內側入路提供了良好鏡下視野,減少了因視野不佳引起的相關手術并發癥,如縫合線移位或斷裂、醫源性軟骨損傷[19-21];同時較好的視野為垂直褥式縫合奠定基礎,該縫合方式更適合半月板生物力學屬性。⑥ 同一縫合鉤可以完成多次縫合,避免增加費用。⑦ 縫合鉤可搭載PDS線,較不可吸收縫線也有更大優勢。有研究發現不可吸收縫線可能與半月板新形成損傷有關[18, 22]。PDS線提供了較好的縫合穩定性,縫合后殘余間隙較小,半月板組織損傷少[23]。有研究報道140例采用該法縫合后平均隨訪37.7個月時接受二次關節鏡探查,均無新形成的半月板損傷[24]。

但是雙后內側入路縫合鉤縫合方式也存在不足:① 縫合操作難度大,學習曲線陡峭,對術者技術要求高。② 因需要建立額外后內側入路,后內側結構損傷風險增加,如隱神經和隱靜脈損傷[25]。注意事項:① 后內側入路縫合鉤縫合Ramp損傷術中建立合適后內側入路是關鍵,在關節鏡直視下建立可有效避免血管神經損傷;② 在縫合過程中,要保證縫合鉤穿過撕裂組織全層;③ 縫合完畢后經后內側入路和前側入路探查,保證縫合不留裂隙。

綜上述,雙后內側入路縫合鉤縫合與Fast-Fix全內縫合治療Ramp損傷均能獲得較好早期療效。但本組患者隨訪時間有限,也未進行關節鏡二次探查明確半月板愈合情況,有待延長隨訪時間進一步觀察。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經新疆醫科大學第一附屬醫院醫學倫理委員會批準(K202405-13)

作者貢獻聲明 程琛:研究設計、實施,數據整理分析與文章撰寫;秦海龍:研究設計指導、資料收集;孫學斌:文章寫作指導

Ramp損傷指膝關節內側半月板后角與關節囊移行區域損傷,可孤立發生,但更常見于慢性前交叉韌帶(anterior cruciate ligament,ACL)損傷,據統計ACL損傷合并Ramp損傷發生率為9.3%~42%[1-3] 。Ramp損傷可能影響膝關節動態旋轉穩定性,如ACL損傷合并Ramp損傷時對其不作修復,則可能使重建ACL承受更大應力。但是,目前臨床對于Ramp損傷修復的必要性尚存在爭議。既往隨訪時間<5年的臨床研究結果支持不修復Ramp損傷,但是損傷可能影響遠期療效。同時,近年臨床研究發現Ramp損傷修復后半月板愈合良好,若不修復可能產生嚴重并發癥,如再撕裂或進展至桶柄樣撕裂,會繼發軟骨損傷[4-6]。因此,我們認為對于Ramp損傷應積極治療。

Ramp損傷修復首選關節鏡下縫合,縫合方式包括全內、從內到外及從外到內縫合3種[5, 7-8]。傳統從內到外縫合方式需采用開放后內側入路,可能造成額外損傷,臨床應用逐漸減少。關節鏡下經髁間窩入路觀察、單一后內側入路縫合鉤縫合可獲得較好縫合效果,但術中不能獲得該區域完整視野。因此,Ahn等[9]建議建立第2個后內側入路,擴大視野以利于縫合;但是經后內側入路縫合鉤縫合手術操作復雜。關節鏡下經髁間窩入路Fast-Fix全內縫合是目前使用最多的Ramp損傷修復技術,與縫合鉤縫合相比操作簡便、并發癥少,但術中難以縫合達撕裂邊緣,對脛骨平臺還會產生錨釘刺激等一系列問題[10]。現回顧分析2021年12月—2023年2月我們采用雙后內側入路縫合鉤縫合或Fast-Fix全內縫合治療的Ramp損傷患者臨床資料,比較兩種術式療效差異,以期為臨床治療選擇恰當術式提供參考。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者納入標準:① 年齡<55歲;② 術中確診Ramp損傷;③ 合并ACL損傷;④ 患者及家屬同意手術治療及方案,接受定期隨訪及嚴格按照康復計劃行功能鍛煉。排除標準:① 合并多發韌帶損傷;② 既往有膝關節手術史;③ 合并復雜半月板撕裂;④ 下肢力線及脛骨后傾角異常。

2021年12月—2023年2月,共56例患者符合選擇標準納入研究。其中,采用關節鏡下雙后內側入路縫合鉤縫合28例(A組),關節鏡下Fast-Fix全內縫合28例(B組)。兩組患者年齡、性別、致傷原因、損傷類型、受傷至手術時間、損傷側別、身體質量指數及術前膝關節Lysholm評分、疼痛視覺模擬評分(VAS)及Tegner評分等基線資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。兩組急性損傷患者均有不同程度膝關節疼痛與腫脹;陳舊性損傷患者以膝關節疼痛、不穩癥狀為主,偶有腫脹。所有患者術前均無下肢深靜脈血栓形成。

1.2 手術方法

兩組手術均由同一組術者完成,常規采用持續硬膜外麻醉,患者取仰臥位。

1.2.1 Ramp損傷縫合

① A組:建立標準前外側及前內側入路。首先行關節鏡下系統探查,采用刨削器對滑膜組織及脂肪組織進行新鮮化處理。屈膝60°~90°,關節鏡自前外側入路置入后,調整屈膝至30°,可給予膝關節適度外翻內旋應力,同時觸診腘窩區域,手指在此處關節間隙按壓,均有助于觀察該區域。使用蚊式止血鉗鈍性分離內側髁內側壁與后交叉韌帶間的間隙,建立經髁間窩入路。關節鏡經前外側入路與髁間窩入路,通過內側髁與后交叉韌帶形成的三角形區域即可達后內側間室,可觀察到Ramp區域,同時利用18號硬膜外穿刺針經皮穿刺探查,進一步判斷有無Ramp損傷以及評估內側半月板穩定性。

建立低位后內側入路:在屈膝情況下,通過觸診確定股骨內上髁位置;定位脛骨縱軸方向遠端一拇指處,將腰穿針放置在該處并平行于脛骨平臺。采用直血管鉗在大腿內側緣夾住腰穿針,作為限深標記,避免損傷該區域血管、神經。該入路建立也可在關節鏡直視下進行。低位后內側入路建立后,用探鉤探查或者于關節鏡下觀察內側半月板后角區域損傷情況。再次將關節鏡置于前外側入路并經髁間窩入路觀察,于低位后內側入路近端2~3 cm處建立高位后內側入路,分別于低、高位后內側入路置入透明工作套管以利后續操作;髁間窩與前外側入路則作為后續梳理縫線的入路。使用刨削器對半月板撕裂處的兩個邊緣進行清理并新鮮化處理,以利于愈合。然后經過低位后內側入路置入半月板縫合鉤,先使縫合鉤針尖穿透撕裂處的外周組織全層,引入PDS線。再自下而上穿刺撕裂區域的游離緣側半月板組織,引入PDS線;此時可經過高位后內側入路置入半月板探鉤,控制游離緣側的半月板組織以利于縫合操作。對撕裂處進行單純間斷縫合,直至恢復半月板穩定性,通常縫合2~4針即可閉合撕裂區域。縫合完畢,經高位后內側入路置入半月板探鉤檢查縫合牢固性和半月板穩定性。見圖1。

圖1

關節鏡下雙后內側入路縫合鉤縫合Ramp損傷示意圖

圖1

關節鏡下雙后內側入路縫合鉤縫合Ramp損傷示意圖

a. 雙后內側手術入路;b. 經高位后內側入路觀察Ramp損傷;c、d. 縫合鉤第1針穿過關節囊側、引入PDS線; e、f. 縫合鉤第2針穿過半月板側、引入PDS線; g. 經高位后內側入路觀察縫合后的Ramp區; h. 經髁間窩入路觀察縫合后的Ramp區

Figure1. Schematic diagram of using suture hooks to suture Ramp lesions via double posteromedial approaches under arthroscopya. Double posteromedial approaches; b. Observation of Ramp lesion through high posteromedial approach; c, d. The first needle of the suture hook passed through the joint capsule side and PDS was introduced; e, f. The second needle of the suture hook passed through the meniscus side and PDS was introduced; g. The Ramp lesion after suture was observed via high posteromedial approach; h. The Ramp lesion after suture was observed via the intercondylar fossa approach

② B組:建立標準前內側及前外側入路,置入關節鏡行系統探查,采用刨削器清除多余滑膜組織及脂肪組織行新鮮化處理。同A組方法建立經髁間窩入路后進行探查,如發現半月板后角與關節囊移行區域有縱形撕裂,確診Ramp損傷。確定Ultra Fast-Fix縫合系統(Smith&Nephew公司,美國)進針深度,經導軌置入Ultra Fast-Fix裝置,確定合適的穿刺點(距離Ramp損傷撕裂邊緣約5 mm);隨后撤出導軌,垂直刺入Ramp損傷一側,扣動Ultra Fast-Fix縫合系統的錨釘激發裝置,釋放第1枚錨釘后退出該側組織,全程鏡下觀察有無錨釘脫落。再垂直刺入Ramp損傷另一側,激活Ultra Fast-Fix縫合系統釋放第2枚錨釘后退出半月板,形成一個完整垂直褥式縫合,拉緊縫線,然后整體移除Ultra Fast-Fix縫合系統。經前外側入路置入推結器,將裝置預置的滑結推至Ramp損傷表面,觀察半月板形態完整及探鉤探查滑結穩定性,剪線時拉住縫線給予適度張力后剪斷縫線,張力過大可能導致縫線切割半月板,張力過小可能導致滑結不穩定。若撕裂較長可以相應增加縫針數保證Ramp損傷完全修復。

1.2.2 ACL重建

兩組Ramp損傷縫合完成后行ACL重建,采用自體腘繩肌腱(A組21例、B組23例)或股薄肌腱(A組7例、B組5例)重建;若自體肌腱折疊后肌腱束直徑<7 mm,則聯合同種異體肌腱(山西奧瑞生物材料有限公司)混合編織。 ACL重建后屈伸膝關節20次,檢查Ramp損傷縫合穩定性及ACL重建牢固性;明確前抽屜試驗、Lachman試驗及軸移試驗均呈陰性。

1.3 術后處理

兩組術后處理方法一致。采取常規ACL重建術后康復計劃,因同時行Ramp區域縫合,注意6周內避免負重及主動屈膝活動,被動屈膝限制在90° 以內,可行踝泵訓練、小腿墊高被動伸膝、股四頭肌收縮、各方向推動髕骨、各方向直抬腿(支具伸直位固定);患者功能鍛煉時需全程佩戴膝關節支具,絕對避免摔倒,休息狀態下膝關節支具伸直位固定。術后支具佩戴至少2個月。6~14周恢復全范圍膝關節活動度,恢復正常步態。術后14~22周達無痛跑步、輕度跳躍等。

1.4 療效評價指標

兩組患者于術后1、3、6、12個月及之后每年1次定期隨訪。觀察術后患者有無膝關節腫脹、疼痛交鎖等癥狀發生,檢查McMurray試驗,記錄患者參與體育運動能力及次數。術后6、12個月,采用Lysholm評分、VAS評分及Tegner評分評價膝關節功能及疼痛程度,并與術前評價結果進行比較;患側膝關節參照Barrett臨床愈合標準,評價Ramp區域是否達臨床愈合[11]。末次隨訪時,MRI復查評價Ramp區域愈合情況,愈合分級標準[12]:完全愈合,Ramp區域所有圖像中半月板上、下兩個表面均無Ⅲ級信號;部分愈合,Ramp區域半月板Ⅲ級信號較術前明顯減少;未愈合,Ramp區域半月板可見貫穿上、下表面的Ⅲ級信號或較術前無減少。

1.5 統計學方法

采用SPSS27.0統計軟件進行分析。計量資料采用Shapiro-Wilk檢驗進行正態性檢驗,符合正態分布時,數據以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗;兩組多時間點比較采用重復測量方差分析,若不滿足球形檢驗,采用Greenhouse-Geisser法進行校正,同一組別不同時間點間比較采用 Bonferroni 法,同一時間點不同組別間比較采用多因素方差分析。不符合正態分布時,以M(Q1,Q3)表示,組間比較采用Wilcoxon秩和檢驗,重復測量資料采用廣義估計方程。計數資料組間比較采用四格表卡方檢驗;等級資料組間比較采用Wilcoxon秩和檢驗。檢驗水準α=0.05。

2 結果

兩組術后切口均Ⅰ期愈合,無感染等手術并發癥發生。患者均獲隨訪,隨訪時間12~18個月,平均14.9個月。術后6個月,A組6例運動后膝關節腫脹、2例膝關節疼痛,臨床愈合率為71.4%(20/28);B組7例運動后膝關節腫脹、3例膝關節疼痛、2例活動時偶有卡頓但無交鎖(視為臨床愈合),臨床愈合率64.3%(18/28)。術后12個月,A組2例運動后膝關節腫脹,臨床愈合率92.9%(26/28);B組2例運動后膝關節腫脹、3例膝關節疼痛,臨床愈合率82.1%(23/28)。術后6、12個月兩組臨床愈合率差異均無統計學意義(χ2=0.327,P=0.567;χ2=0.469,P=0.225)。兩組患者隨訪期間McMurray試驗均為陰性。兩組間術后各時間點Lysholm評分、VAS評分及Tegner評分比較,差異均無統計學意義(P>0.05);兩組內術后6個月各項評分均較術前改善,12個月時較6個月時進一步改善,差異均有統計學意義(P<0.05)。見圖2~4。末次隨訪時,膝關節MRI復查示A組Ramp區域達完全愈合、部分愈合、未愈合分別為26例(92.9%)、2例(7.1%)、0例(0),B組為25例(89.3%)、1例(3.6%)、2例(7.1%),兩組愈合情況比較差異無統計學意義(Z=?0.530,P=0.596)。

圖2

兩組膝關節功能及疼痛評分變化趨勢

圖2

兩組膝關節功能及疼痛評分變化趨勢

a. Lysholm評分;b. VAS評分;c. Tegner評分

Figure2. Change trends of knee joint function and pain scores in the two groupsa. Lysholm score; b. VAS score; c. Tegner score

圖3

A組患者,男,30歲,右側ACL斷裂合并Ramp損傷

圖3

A組患者,男,30歲,右側ACL斷裂合并Ramp損傷

a. 術前MRI;b. 術后3 d MRI;c. 術后12個月MRI;d. 術后12個月膝關節屈伸功能

Figure3. A 30-year-old male patient with anterior cruciate ligament rupture and Ramp lesion of the right knee joint in group Aa. MRI before operation; b. MRI at 3 days after operation; c. MRI at 12 months after operation; d. Extension and flexion of knee joint at 12 months after operation

圖4

B組患者,男,32歲,右側ACL斷裂合并Ramp損傷

圖4

B組患者,男,32歲,右側ACL斷裂合并Ramp損傷

a. 術前MRI;b. 術后3 d MRI;c. 術后12個月MRI;d. 術后12個月膝關節屈伸功能

Figure4. A 32-year-old male patient with anterior cruciate ligament rupture and Ramp lesion of the right knee joint in group Ba. MRI before operation; b. MRI at 3 days after operation; c. MRI at 12 months after operation; d. Extension and flexion of knee joint at 12 months after operation

3 討論

3.1 Fast-Fix全內縫合優缺點及注意事項

研究顯示,Ramp損傷主要發生于30歲以下人群,分析為年輕人群更容易在運動中遭受高能量損傷有關[13]。本研究兩組患者平均年齡約30歲,其中45例(80.4%)為運動中受傷,也證實了這一觀點。手術縫合是半月板損傷主要治療方式之一,Morgan等[14]進行了首臺縫合鉤縫合損傷半月板手術,后來衍生出半月板箭技術及Fast-Fix全內縫合技術。Fast-Fix全內縫合技術是采用Ultra Fast-Fix縫合系統,具有操作簡便、縫合效果可靠的優勢,已成為目前治療半月板后角及其周圍區域損傷的首選方式[15]。Tachibana等[16]采用Fast-Fix全內縫合技術治療23例Ramp損傷患者,術后平均隨訪14個月,Lysholm評分從術前(64.4±4.5)分提高至(91.2±4.6)分,獲得良好療效。

但是Fast-Fix全內縫合也有以下不足:① 部分患者發生術后疼痛,可能與錨釘刺激半月板、 錨釘排斥反應或錨釘植入位置過深刺激脛骨平臺有關。② 術中操作時存在錨釘脫落風險,可能與穿刺角度不當有關;而錨釘脫落后只能更換新的Fast-Fix,增加治療費用。③ Fast-Fix全內縫合采用不可吸收縫線,較PDS線有明顯劣勢[17]。④ Fast-Fix全內縫合治療Ramp損傷時,于內側半月板后角關節囊隱窩位置操作,可操作空間較小,增加了操作的不可控性。

我們總結了Fast-Fix全內縫合治療Ramp損傷的注意事項:① 修復Ramp損傷時常遇到內側間隙狹窄,此時可先行Pie-crusting技術打開內側間隙。② 在穿刺前限深是關鍵,縫合針長度往往控制在16 mm左右,進針前再次確認針尖完整,能有效避免損傷位于腘窩的血管神經束。③ 縫合時用手指觸摸膝關節后內側并向前上方擠壓,以利于將滑落至后方的半月板滑膜上抬,保證縫合針穿過該組織。④ 為避免術中錨釘脫落,建議錨釘穿刺角度控制在20°~30°、穿刺深度適中,避免過淺造成錨釘脫落,過深損傷脛骨平臺引起術后疼痛。

3.2 雙后內側入路縫合鉤縫合優缺點及注意事項

與Fast-Fix全內縫合相比,雙后內側入路縫合鉤縫合具有以下優點:① Ramp損傷的診斷一直是臨床難點,即使關節鏡下經髁間窩入路觀察仍有較高漏診率。而雙后內側入路中的輔助后內側入路能提供更好視野觀察Ramp區域,全面評估Ramp損傷嚴重程度,為選擇合理縫合方式奠定基礎,顯著提高Ramp損傷確診率及有助于制定手術方案。② Ramp損傷不同于一般類型半月板損傷,該區域位于內側半月板后角滑膜緣與關節囊移行區域,僅通過前方經髁間窩入路觀察視野有限,且可能需要額外使用70° 關節鏡,增加了操作難度。我們在A組術中將高位后內側入路作為觀察入路,能夠獲得較好觀察視野,在行縫合修復的同時評估其效果,減少了更換關節鏡入路的時間。③ 盡管新型半月板縫合裝置不斷出現,但在臨床上內側半月板后角周圍區域的縫合仍然是一個難點,該區域半月板縫合后失敗率較高。相關研究顯示,對于ACL重建同時修復內側半月板后角周圍區域的損傷(包括Ramp損傷),與Fast-Fix全內縫合相比,雙后內側入路縫合鉤縫合半月板愈合率更高[5, 18]。④ 相比經典前方入路,經雙后內側入路手術能對撕裂處進行有效新鮮化,這有利于半月板愈合;而Fast-Fix全內縫合時不能全程觀察撕裂修復情況,不能保證撕裂完全閉合,手術失敗風險增加。⑤ 雙后內側入路提供了良好鏡下視野,減少了因視野不佳引起的相關手術并發癥,如縫合線移位或斷裂、醫源性軟骨損傷[19-21];同時較好的視野為垂直褥式縫合奠定基礎,該縫合方式更適合半月板生物力學屬性。⑥ 同一縫合鉤可以完成多次縫合,避免增加費用。⑦ 縫合鉤可搭載PDS線,較不可吸收縫線也有更大優勢。有研究發現不可吸收縫線可能與半月板新形成損傷有關[18, 22]。PDS線提供了較好的縫合穩定性,縫合后殘余間隙較小,半月板組織損傷少[23]。有研究報道140例采用該法縫合后平均隨訪37.7個月時接受二次關節鏡探查,均無新形成的半月板損傷[24]。

但是雙后內側入路縫合鉤縫合方式也存在不足:① 縫合操作難度大,學習曲線陡峭,對術者技術要求高。② 因需要建立額外后內側入路,后內側結構損傷風險增加,如隱神經和隱靜脈損傷[25]。注意事項:① 后內側入路縫合鉤縫合Ramp損傷術中建立合適后內側入路是關鍵,在關節鏡直視下建立可有效避免血管神經損傷;② 在縫合過程中,要保證縫合鉤穿過撕裂組織全層;③ 縫合完畢后經后內側入路和前側入路探查,保證縫合不留裂隙。

綜上述,雙后內側入路縫合鉤縫合與Fast-Fix全內縫合治療Ramp損傷均能獲得較好早期療效。但本組患者隨訪時間有限,也未進行關節鏡二次探查明確半月板愈合情況,有待延長隨訪時間進一步觀察。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經新疆醫科大學第一附屬醫院醫學倫理委員會批準(K202405-13)

作者貢獻聲明 程琛:研究設計、實施,數據整理分析與文章撰寫;秦海龍:研究設計指導、資料收集;孫學斌:文章寫作指導