引用本文: 努爾艾力江·玉山, 李亦丞, 郭曉斌, 吾湖孜·吾拉木, 趙旭軍, 徐志勇, 張曉崗, 曹力. Paprosky Ⅰ~Ⅲ型股骨缺損患者SL-PLUS MIA柄人工髖關節翻修的中遠期療效. 中國修復重建外科雜志, 2024, 38(7): 842-848. doi: 10.7507/1002-1892.202403053 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

隨著人工全髖關節置換術(total hip arthroplasty,THA)臨床應用的增加,翻修率也呈逐年上升趨勢。股骨側骨缺損是髖關節翻修術中常見問題,對于PaproskyⅠ~Ⅲ型股骨缺損,如采用初次置換股骨柄翻修,無法實現近端固定,進而導致股骨近端出現應力遮擋和骨萎縮,嚴重影響假體穩定性[1]。由此翻修柄應運而生,其中非骨水泥、廣泛涂層或組配式長柄備受青睞。但是這類翻修柄也存在不足,如價格昂貴、操作復雜以及需犧牲大量宿主骨等[2-3]。此外,與歐、美洲人相比,亞洲人股骨長度相對較短、前弓較大[4],使用長柄會增加術中骨折和術后大腿疼痛發生風險。因此,根據不同程度骨缺損選擇合適股骨柄假體尤為重要。

Vives等[5]首次提出“降級”理念,即針對輕、中度骨缺損采用初次置換股骨柄替代翻修柄。Pinaroli等[6]認為如患者干骺端骨量能為股骨柄提供足夠支撐,那么使用翻修柄則被視為“治療升級或過度醫療”。然而,早期采用初次置換股骨柄的髖關節翻修中期療效并不理想,約44%患者出現假體無菌性松動[7]。隨著假體設計和生物材料的革新,骨與假體之間的骨整合由“骨長上”轉變為“骨長入”,使初次置換股骨柄的初始和長期穩定性得到顯著提升[8]。SL-PLUS MIA柄(施樂輝公司,美國)是一款采用矩形橫截面和雙錐度設計的初次置換股骨柄,具有強大的抗旋能力和初始穩定性,用于初次THA可獲得滿意療效[9],但用于髖關節翻修的中遠期療效尚未明確。為此,我們回顧性分析采用SL-PLUS MIA柄行人工髖關節翻修的Paprosky Ⅰ~Ⅲ型股骨缺損患者臨床資料,評估影像學結果和臨床療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者納入標準:① Paprosky Ⅰ~Ⅲ型股骨缺損[10]接受人工髖關節翻修術;② 隨訪2年以上。排除臨床資料不完整者。2012年6月—2018年12月,共44例患者符合選擇標準納入研究。

本組男28例,女16例;年齡31~76歲,平均57.7歲。身體質量指數為17~31 kg/m2,平均23.0 kg/m2。左側18例,右側26例。初次置換時股骨柄假體類型:骨水泥型5例,非骨水泥型39例。假體無菌性松動27例,病程1~264個月,中位時間21個月;關節假體周圍感染17例,病程1~204個月,中位時間6個月。髖關節Harris評分假體無菌性松動患者為54(48,60)分、感染患者為43(37,52)分。股骨缺損Paprosky 分型:Ⅰ型32例,Ⅱ型9例, ⅢA型2例,ⅢB型1例。術前感染患者均在B超引導下進行關節腔穿刺,取關節液送微生物培養鑒定。

1.2 手術方法

本組手術均由同一名高年資醫師完成。全身麻醉或椎管內麻醉,患者取側臥位,采用后外側入路。首先,直視下留取關節液行微生物培養鑒定及藥敏試驗;1例感染患者合并竇道,注意探查內、外口并將其切除。然后,脫位股骨頭,收集假體周圍3處以上不同位置組織送檢。探查股骨柄假體松動程度,用股骨柄打拔器嘗試取柄;若假體遠端固定牢固,則行股骨大轉子延長截骨術(本組4例),同時用克氏針沿股骨柄長軸、緊貼柄體鉆孔,分離假體或骨水泥與骨界面。拔出股骨柄后,刮除股骨髓腔內硬化骨、骨水泥以及其他異物,使髓腔骨床新鮮化,直視下再次明確股骨缺損程度。取出髖臼杯內襯,評估髖臼假體穩定性,將手術刀片插入骨與假體界面或骨-骨水泥-假體界面,若無法插入,則用Allis鉗拖拽假體。以上操作均無效,則認為假體固定牢固,予以保留。刮除髖臼內硬化骨、骨水泥以及其他異物,使髖臼骨床新鮮化,直視下再次明確髖臼骨缺損程度。針對感染患者需行如下操作:徹底清創、3%H2O2浸泡3 min、0.5%聚維酮碘浸泡15 min、脈沖槍反復沖洗術區。根據不同程度骨缺損選擇合適髖臼假體,固定牢固后,進行股骨側試模。根據宿主骨質量可預先用鋼纜捆綁股骨近端,防止擴髓時股骨近端劈裂骨折。使用股骨柄試模由小到大依次擴髓,調整下肢長度和偏心距。反復活動髖關節,探查軟組織張力以及有無脫位、撞擊,滿意后安裝股骨柄。對于假體無菌性松動患者,關節腔內置入0.5 g萬古霉素;對于感染患者根據術前關節液微生物培養結果向關節腔內置入0.5 g萬古霉素或美羅培南,同時留置抗生素給藥導管,術前無法取出關節液者則以培養陰性進行處理。放置術區引流管,逐層縫合切口。

本組股骨側均采用SL-PLUS MIA柄。其中標準柄38例,長度137 mm 3例、141 mm 3例、145 mm 5例、150 mm 5例、154 mm 4例、159 mm 8例、163 mm 6例、168 mm 4例;高偏柄6例,長度121 mm 1例、124 mm 1例、128 mm 1例、132 mm 3例。股骨頭假體采用金屬頭34例、陶瓷頭10例;股骨頭直徑28 mm 6例、32 mm 25例、36 mm 13例,股骨頭長度–3 mm 4例、+0 mm 13例、+4 mm 13例、+8 mm 14例。髖臼側采用陶瓷內襯3例、高交聯聚乙烯內襯41例。本組髖臼杯翻修39例,其中使用R3臼杯27例、全鉭杯12例;髖臼杯直徑48 mm 1例、50 mm 2例、52 mm 4例、54 mm 2例、56 mm 6例、58 mm 8例、60 mm 4例、62 mm 4例、64 mm 4例、66 mm 1例、70 mm 3例。

1.3 術后處理及療效評價指標

術后引流量≤50 mL即可拔除引流管。參考本團隊既往經驗對感染患者行抗感染治療[11-12]。記錄手術時間、術中輸血量。術后1、3、6、12個月及之后每年定期隨訪,完成髖關節功能Harris評分及X線片評估、股骨柄生存率分析,以及觀察手術相關并發癥發生情況。X線片評估內容:觀察有無假體周圍透光線、骨溶解、假體松動、股骨柄下沉征象發生以及股骨柄穩定性。其中,假體松動定義為假體與骨界面透光線在長度和寬度上持續性增加或出現與之前隨訪結果不一致的內、外翻畸形。股骨柄下沉測量方法:自股骨柄肩部向近端作股骨長軸平行線,再由股骨大轉子尖作其垂線,測量二者交點至股骨柄肩部距離,隨訪中通過與初始距離比較來評估股骨柄下沉幅度。股骨柄穩定性:根據Engh等[13]提出的標準評判股骨柄屬于骨性固定、纖維性固定和松動。

1.4 統計學方法

采用R語言(2023.12.0版本)及SPSS20.0統計軟件進行分析。計量資料經Shapiro-Wilk正態性檢驗,均不符合正態分布,數據以M(Q1,Q3)表示,組間比較采用Wilcoxon秩和檢驗。采用Kaplan-Meier生存曲線分析股骨柄生存時間。檢驗水準α=0.05。

2 結果

本組術中均未發生骨折,術中輸血26例。感染患者手術時間95~215 min,平均125.0 min;術中出血量200~2 500 mL,平均858 mL;15例術中輸血量400~1 800 mL,平均790.0 mL。假體無菌性松動患者手術時間70~200 min,平均121.0 min;術中出血量300~2 000 mL,平均803 mL;7例術中輸血量400~1400 mL,平均721.7 mL。所有患者術區引流管留置1~4 d,平均2.0 d。

患者術后均獲隨訪,隨訪時間5.3~10.0年,平均7.4年。末次隨訪時,髖關節Harris評分假體無菌性松動患者為88(85,90)分、感染患者為85(80,88)分,均較術前提高,差異有統計學意義(W=729,P<0.001;W=289,P<0.001)。

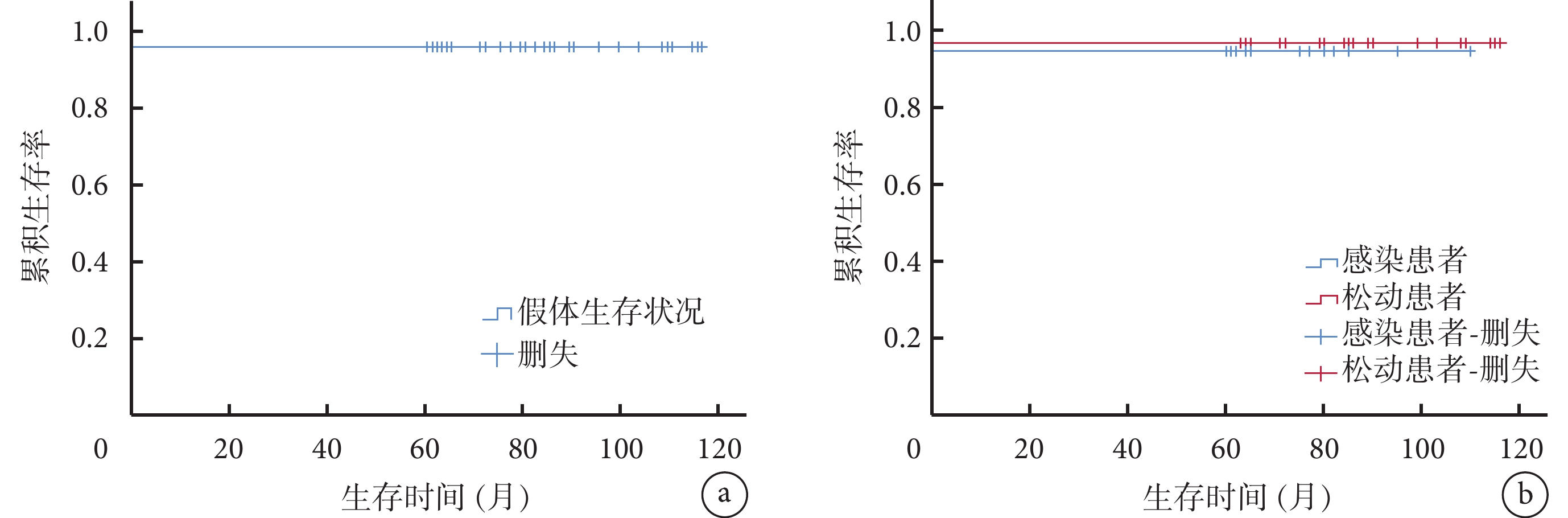

影像學復查示,25例(56.8%)新植入股骨柄遠端未越過原柄末端。所有股骨柄均獲得骨性固定,無纖維性固定或松動出現。2例(4.5%)出現股骨柄下沉,1例(Paprosky Ⅰ型)下沉2 mm、1例(Paprosky ⅢA型)下沉3 mm。1例股骨柄近端外側出現透亮線,但隨訪期間無進展;其余假體周圍均未見透光線和骨溶解。以假體無菌性松動定義終點事件時,股骨柄10年生存率為100%。以任意原因導致治療失敗為終點事件,假體生存時間為(111.70±3.66)[95%CI(104.53,118.88)]個月,7年生存率為95.5%;感染患者7年生存率為94.1%,假體無菌性松動患者為96.3%。見圖1~3。

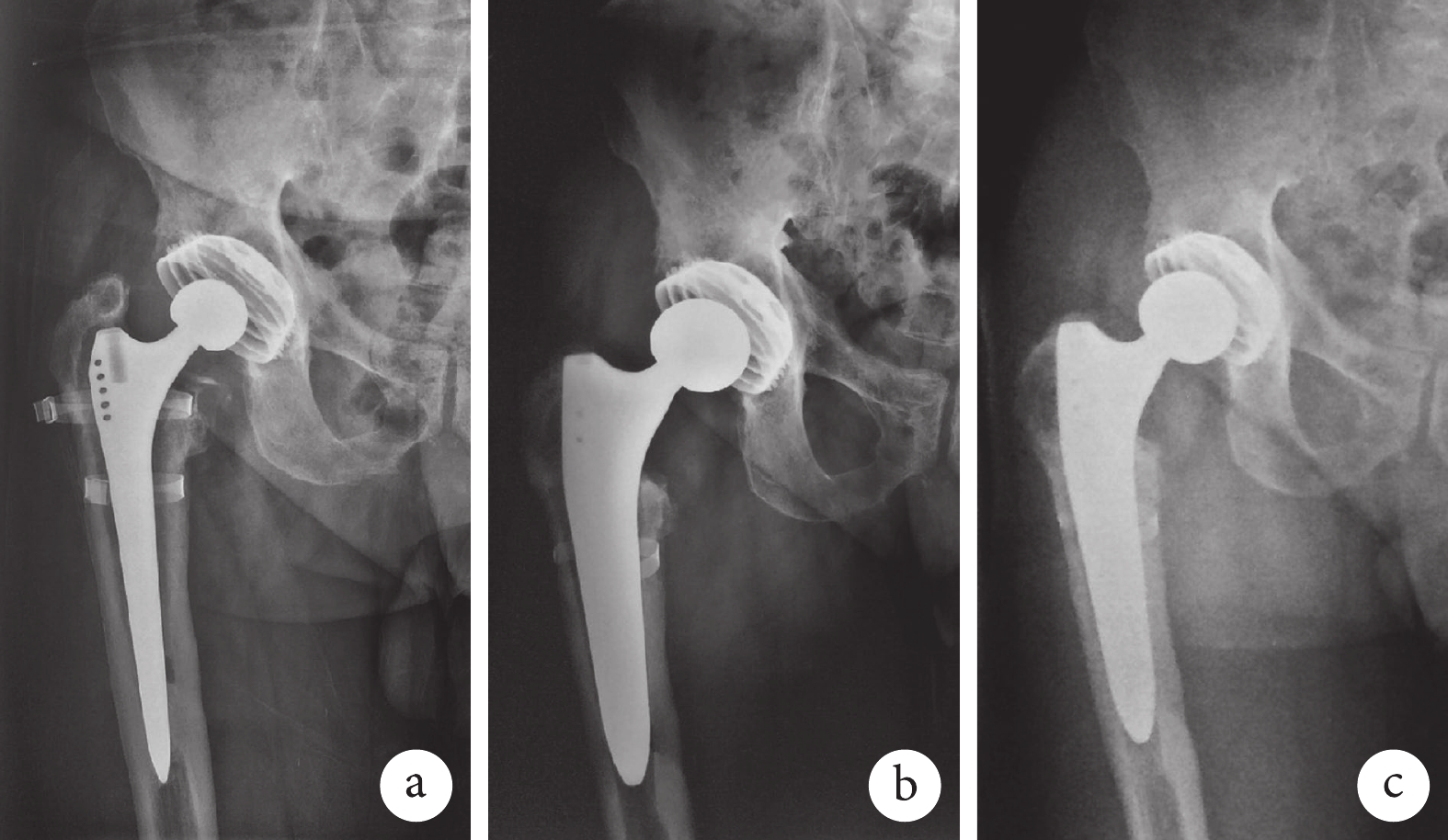

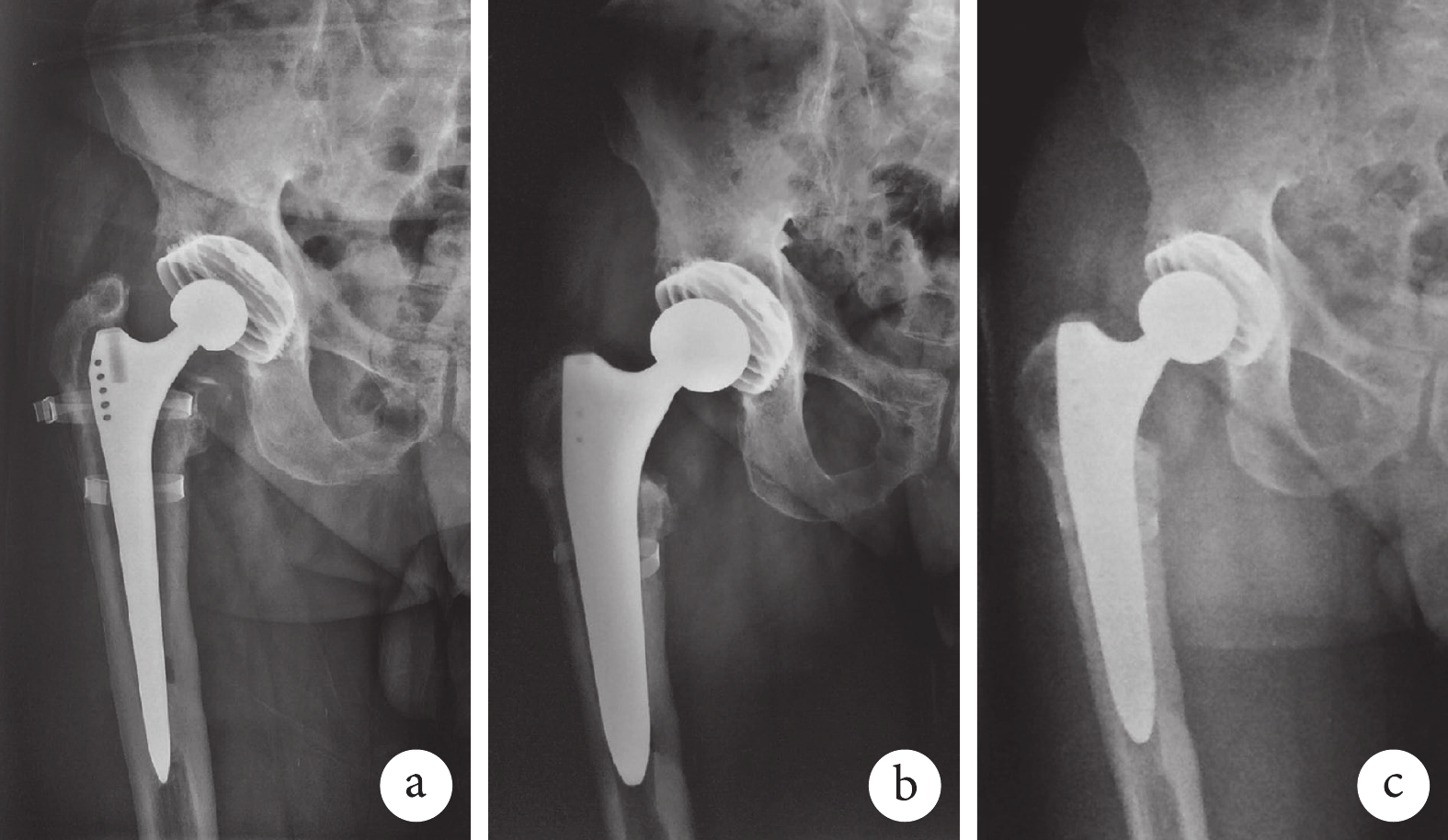

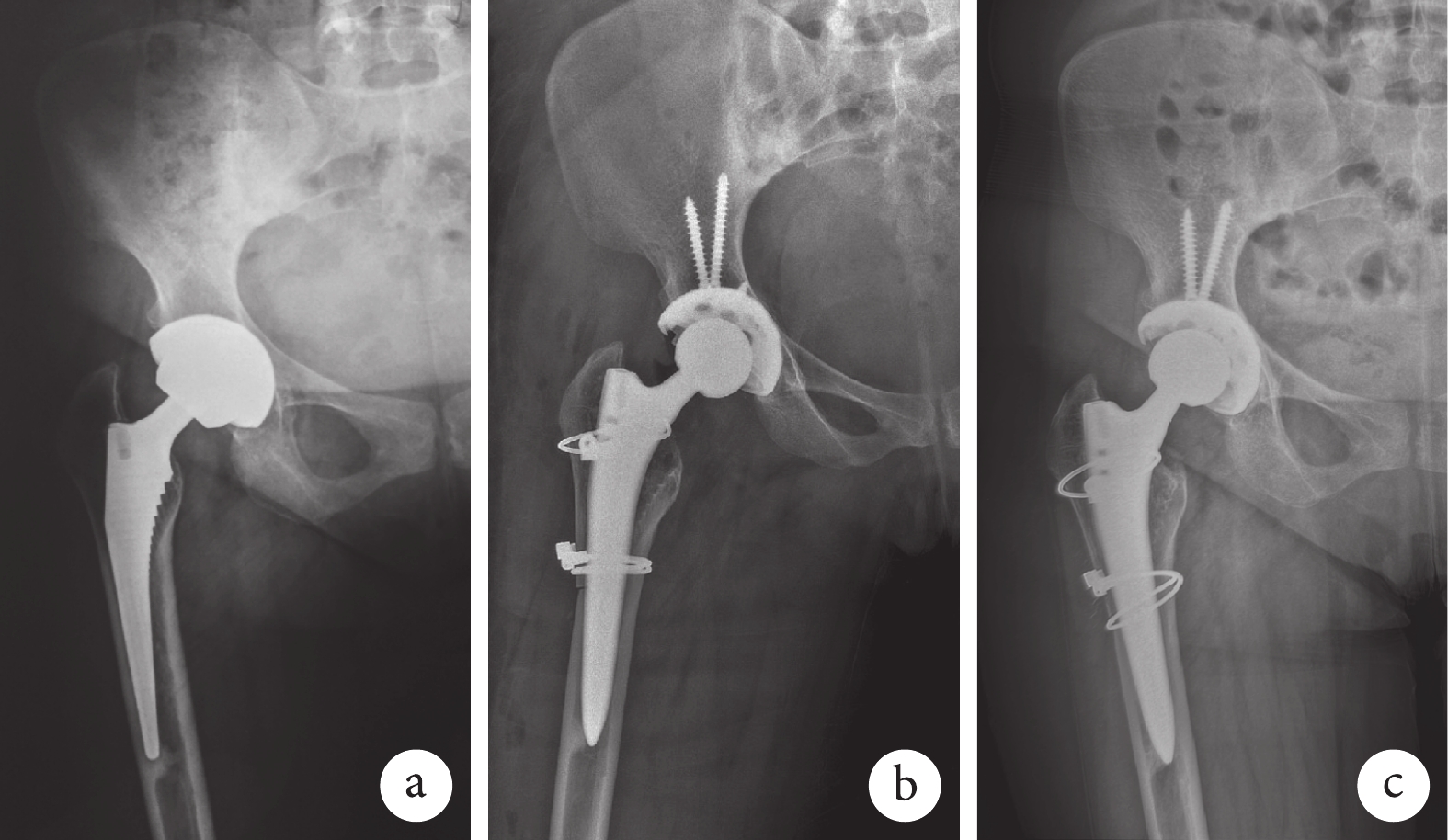

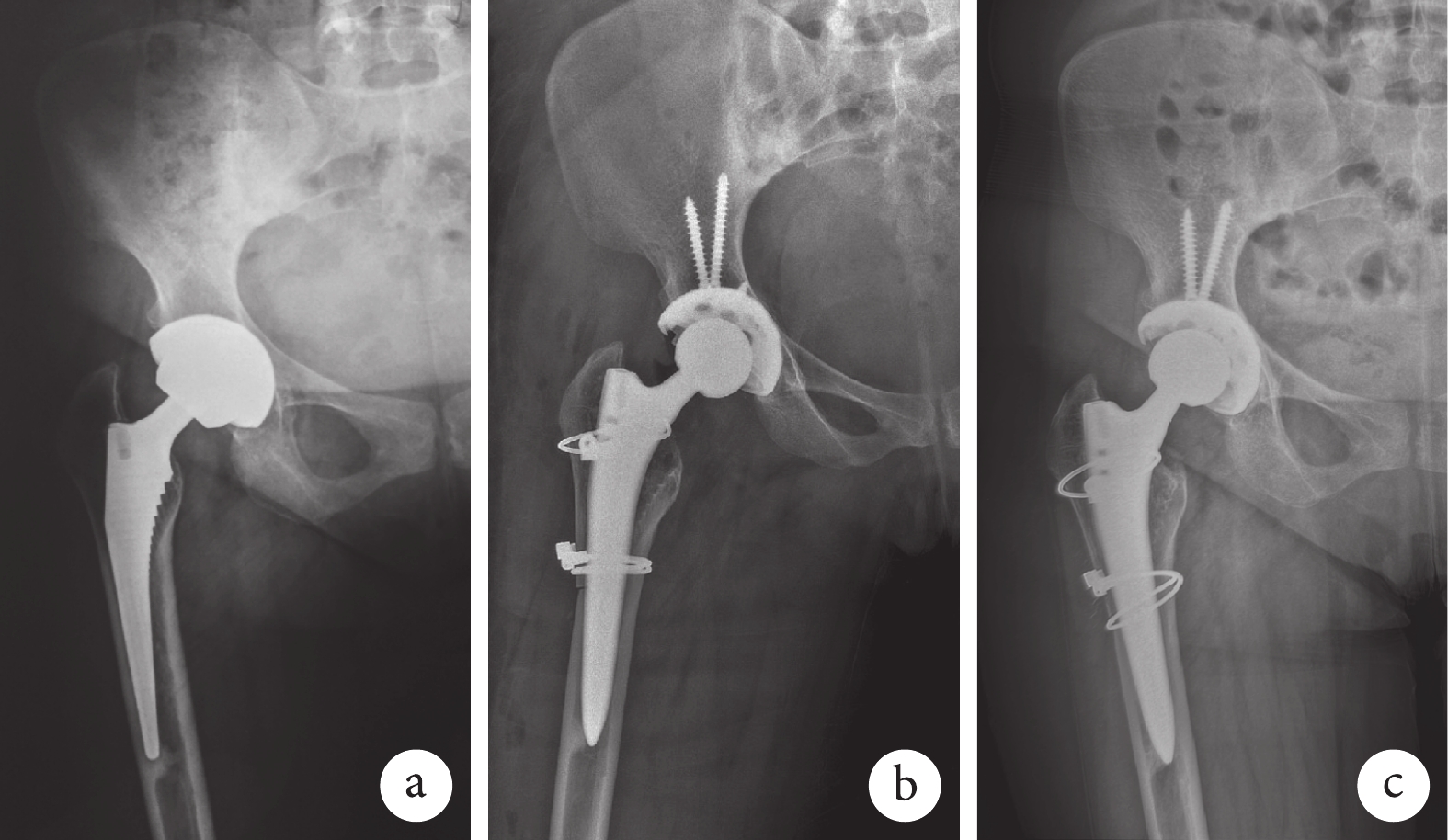

圖1

患者,男,76歲,右髖人工關節假體周圍感染X線片

圖1

患者,男,76歲,右髖人工關節假體周圍感染X線片

a. 術前,Paprosky Ⅱ型股骨缺損; b. 術后1個月,SL-PLUS MIA柄位置滿意、固定牢固;c. 術后5年,SL-PLUS MIA柄無下沉、松動或其周圍骨溶解

Figure1. X-ray films of a 76-year-old male patient with periprosthetic joint infection of right hipa. Preoperative image showed Paprosky type Ⅱ femoral bone defect; b. Image at 1 month after operation showed that the position of SL-PLUS MIA stem was satisfactory and fixed firmly; c. Image at 5 years after operation showed that no subsidence, loosening, or osteolysis around the SL-PLUS MIA stem occurred

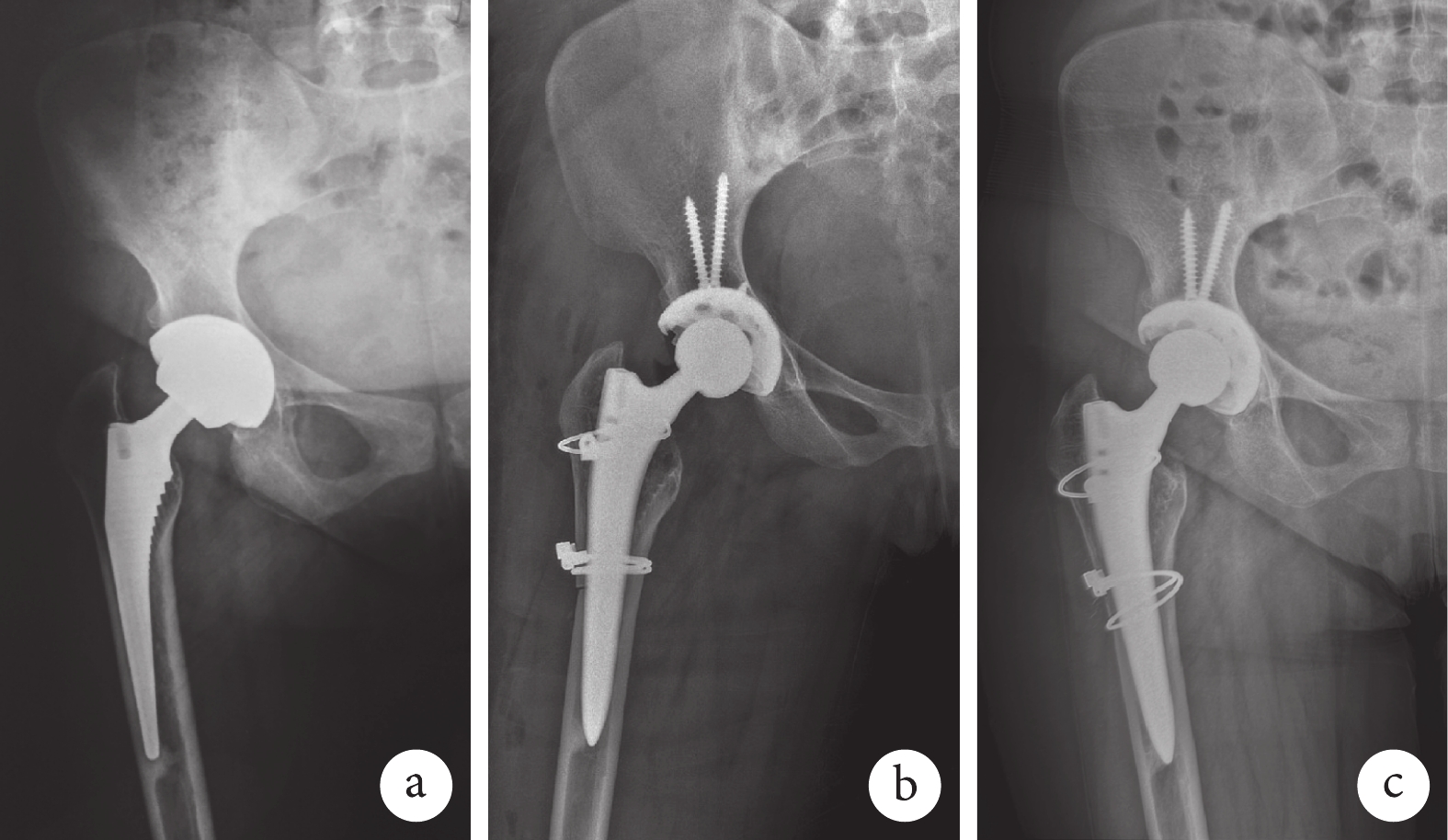

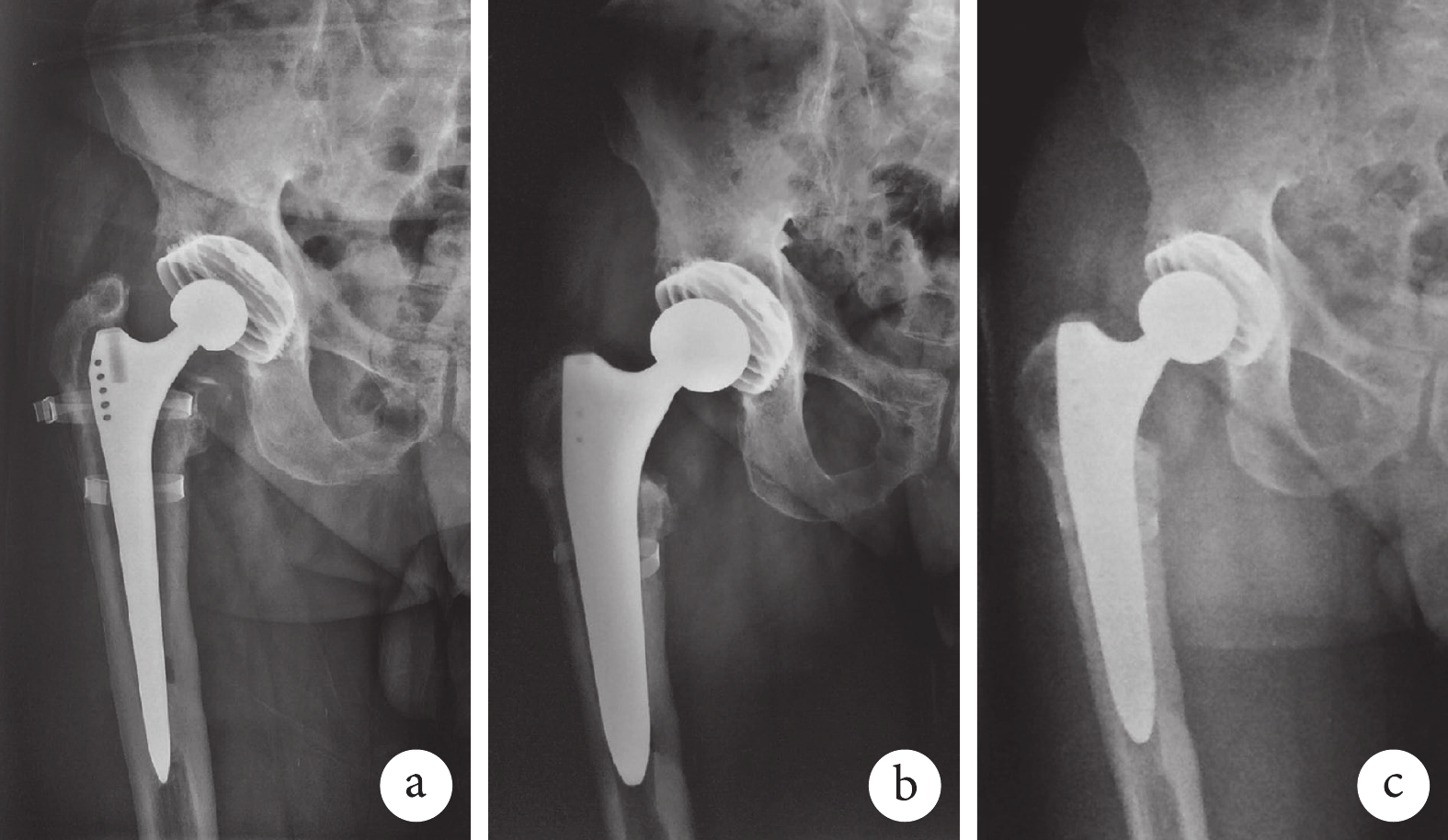

圖2

患者,女,31歲,右髖人工關節假體無菌性松動X線片

圖2

患者,女,31歲,右髖人工關節假體無菌性松動X線片

a. 術前,Paprosky ⅢA型股骨缺損; b. 術后5 d, SL-PLUS MIA柄和髖臼杯組件固定位置滿意;c. 術后5年,SL-PLUS MIA柄無下沉、松動或其周圍骨溶解

Figure2. X-ray films of a 31-year-old female patient with aseptic loosening of the right hipa. Preoperative image showed Paprosky type ⅢA femoral bone defect; b. Image at 5 days after operation showed that the position of the SL-PLUS MIA stem and acetabular cup assembly was satisfactory; c. Image at 5 years after operation showed that no subsidence, loosening, or osteolysis around the SL-PLUS MIA stem occurred

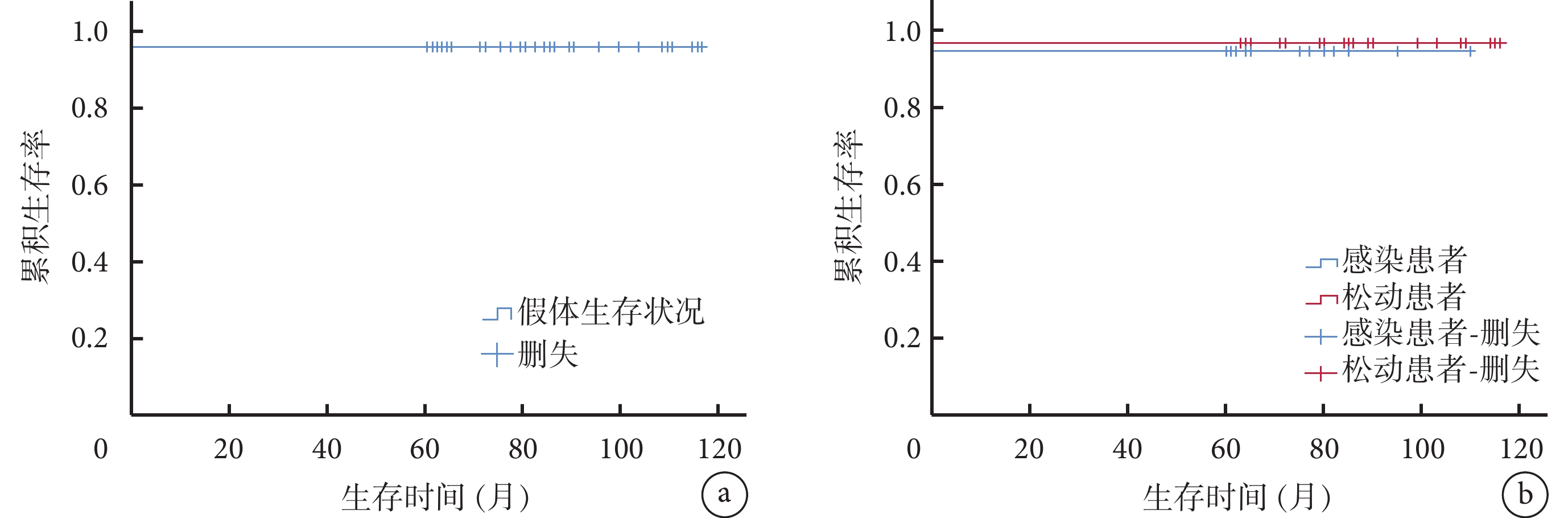

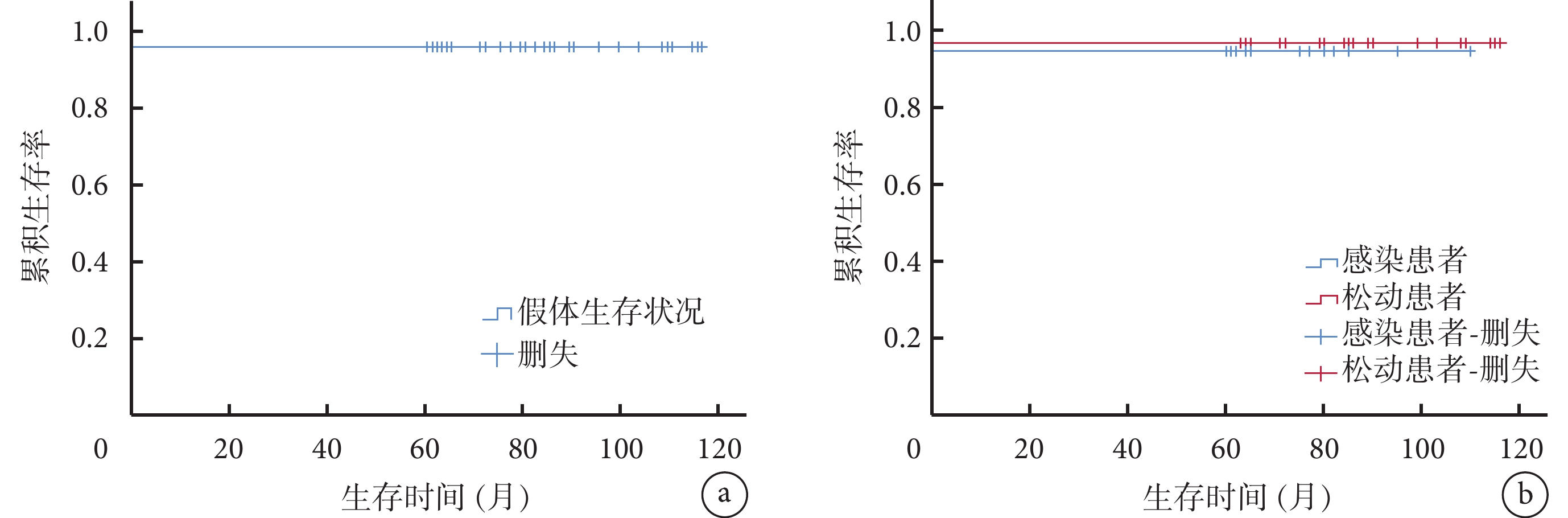

圖3

Kaplan-Meier生存曲線

圖3

Kaplan-Meier生存曲線

a. 以任意原因導致治療失敗為終點事件的股骨柄假體總體生存時間和生存率;b. 假體無菌性松動和感染患者以任意原因導致治療失敗為終點事件的股骨柄假體生存時間和生存率

Figure3. Kaplan-Meier survival curvesa. Overall survival time and rate of femoral stem with treatment failure for any reason as the end event; b. Survival time and rate of femoral stem with treatment failure for any reason as the end event in in patients with aseptic loosening and periprosthetic joint infection, respectively

并發癥:術后共4例(9.1%)患者發生并發癥。其中,非假體相關并發癥2例(4.5%),均為患肢小腿肌間靜脈血栓形成,給予口服利伐沙班(10 mg,每天1次)處理,1個月后復查下肢血管B超未見血栓形成。假體相關并發癥2例(4.5%),1例假體無菌性松動患者于術后17 d臥床翻身時發生脫位,于麻醉下閉合復位成功,嚴格臥床4周后拄拐逐步負重活動,隨訪期間再無脫位發生;1例感染患者于術后10 d出現切口滲液、愈合不良,考慮關節周圍感染復發,行保留假體清創術,根據藥敏試驗結果繼續給予靜脈滴注聯合關節腔注射抗生素治療16 d后感染完全控制,隨訪期間無感染復發征象。本組隨訪期間均無大腿疼痛和假體無菌性松動發生。

3 討論

3.1 SL-PLUS MIA柄的優勢

在人工髖關節翻修手術中,股骨柄的穩定性與諸多因素有關,其中假體幾何形態和材質尤為重要。本研究所選用的SL-PLUS MIA柄具有兩個獨特形態結構,即矩形橫截面和雙錐度。前者使假體與骨皮質實現“點固定”的錨合關系,最大限度確保假體旋轉穩定性,同時矩形橫截面不填滿髓腔,使得骨內膜血供得以保留,有利于假體二期生物學固定;后者為假體與髓腔提供了“stepless(無級)”匹配性能,使股骨柄得到廣泛骨性支持,將假體和宿主骨之間的剪切力轉變為壓應力,確保了柄的軸向穩定,并且“越下沉越穩定”。傳統橫截面為圓形的股骨柄是以“面接觸”固定,抗旋能力和軸向穩定性均不理想,而且假體體積相對較大,壓配時破壞骨內膜血供,嚴重影響假體表面的骨長入,不利于后期的生物學固定[14]。此外,與鈷鉻鉬合金相比,采用Ti-6AI-7Nb合金制備的SL-PLUS MIA柄具有與股骨相當的彈性模量[15-16],而且經噴砂處理的5 μm表面粗糙度更有利于骨整合。

3.2 影像學分析

有學者提出,為確保假體初始穩定性,翻修植入的新柄遠端應越過原柄[17]。但Tetreault等[18]報道了一組股骨柄遠端未越過原柄患者,術后假體與股骨髓腔接觸面之間均獲得良好骨整合。Bohm等[1]認為新柄替換原柄的固定方式應依靠盡可能的近端固定和必要的遠端固定,這與新柄是否越過原柄末端無直接相關性。本組股骨柄均達骨性固定,優于既往研究報道的PaproskyⅠ~Ⅲ型股骨缺損翻修效果(82%~96%)[19],提示初次置換股骨柄在輕、中度骨缺損翻修中也能獲得良好骨長入。Russell等[20]通過股骨缺損模型研究發現,只要錐形柄在股骨髓腔內最小抓持距離達1.5~2.5 cm就能獲得充足初始穩定性,而該距離遠小于圓柱形柄所需的距離(5~7 cm)。因此,本研究中所使用的股骨柄能夠在較短的抓持距離內獲得充足穩定。

雖然本組2例(4.5%)出現股骨柄下沉,但下沉距離均<5 mm,明顯優于Saunders等[21]報道的僅14.2%未出現股骨柄下沉,9.1%下沉距離≥5 mm。Zhang等[14]認為隨著錐形柄近端直徑增加,假體固定強度增大,而錐形柄比圓柱形柄需要更高的應力載荷才能使其產生沉降。并且,下沉距離<5 mm不會引起假體松動以及臨床癥狀,相反錐形柄的微量下沉被視為“二次著床固定”,有利于柄的長期穩定性[22]。由此可見,錐形柄在翻修術后近、遠期隨訪中均可獲得滿意影像學結果。

3.3 關節功能恢復

Khanuja等[23]報道使用近端涂層、錐形、初次柄的19例PaproskyⅠ、Ⅱ型骨缺損翻修患者,平均隨訪49個月,Harris評分由術前平均44分(31~65分)提升至89分(67~100分)。Uriarte等[24]報道了65例接受矩形橫截面、錐形、SLR-Plus柄翻修的Paprosky Ⅰ~Ⅲ型股骨缺損患者,平均隨訪4.1年,Harris評分提高至(83±12.7)分。Wang等[25]對73例接受相同柄的Paprosky Ⅰ~Ⅲ型骨缺損翻修患者隨訪達10年以上,Harris 評分提高至平均68.1分。本組患者平均隨訪7.4年,末次隨訪時Harris評分達假體無菌性松動患者88(85,90)分、感染患者85(80,88)分,優于上述嚴重骨缺損翻修報道,與相同骨缺損的翻修結果[23-24]類似。此外,本研究中假體無菌性松動患者末次隨訪時髖關節功能普遍優于假體周圍感染患者,主要原因為關節假體周圍感染會造成軟組織水腫、壞死,手術清創進一步加重組織創傷,術后軟組織纖維化、瘢痕粘連,嚴重影響關節功能恢復。但即便如此,關節周圍感染患者在接受系統性康復訓練后仍能在中遠期獲得可接受的功能恢復。

3.4 并發癥分析

本組術后并發癥發生率為9.1%,其中假體相關并發癥為4.5%,低于既往研究報道的使用初次柄行人工髖關節翻修的結果(11.1%~15.8%)[19,23]。人工髖關節翻修手術并發癥主要包括脫位、感染、術中骨折、假體無菌性松動。其中術后脫位發生率為2%~19%[26],本組僅1例(2.1%)發生。我們認為術后脫位影響因素主要包括以下三方面:① 股骨柄前傾角度。在股骨側試模時應第一時間明確前傾角度,切忌試模途中對其任意調整,進而造成股骨近端骨折或醫源性髓腔擴大,影響柄的初始穩定性。② 股骨頭直徑。Garbuz等[27]的一項隨機對照研究發現,在髖關節翻修術后,直徑32 mm股骨頭脫位率為8.7%,而36 mm和40 mm股骨頭脫位率低至1.1%。Guo等[28]的一項meta分析同樣發現直徑≤28 mm的股骨頭脫位率明顯高于直徑≥32 mm股骨頭。本組除6例選用直徑28 mm的股骨頭外,其余患者均使用直徑≥32 mm的股骨頭。③ 外展肌張力。Wetters等[29]報道外展肌張力是影響人工髖關節翻修術后脫位的重要因素,外展肌缺失、髖臼杯上移、股骨大轉子骨折不愈合均會降低外展肌張力,引發關節脫位。本組通過選用不同長度股骨頭和不同偏心距股骨柄調整外展肌張力,雖然僅6例選用高偏柄,但61.4%(27/44)患者選用加長股骨頭,以此增加偏心距和外展肌張力。除股骨柄側優化措施外,還需考慮髖臼杯位置、外展和前傾角度,必要時可選擇雙動臼杯或限制性內襯。

本組感染發生率為2.1%,優于既往研究報道結果(6%~15.4%)[24, 30],主要與抗生素的關節腔局部應用有關。本中心幾乎所有關節假體周圍感染的患者均接受一期翻修聯合抗生素關節腔用藥,我們認為關節腔用藥不僅能實現局部較高的抗生素殺菌濃度,還能降低因長期靜脈用藥造成的肝、腎功能損害。

3.5 假體生存率分析

近期研究表明,初次柄行人工髖關節翻修術后,股骨柄中期生存率為95.6%±3.8%[31]、遠期生存率為95%[32],與非骨水泥型長柄翻修結果類似(中期97.6%[33]、遠期95%[34])。Uriarte等[24]的研究報道以假體無菌性松動定義終點事件時,假體7年生存率高達100%;以其他原因需行翻修手術定義終點事件時生存率,則為95.5%;但以其他任何原因接受再次手術定義終點事件時,隨訪6.5年生存率僅為88%。本研究結果發現,當以股骨柄無菌性松動定義終點事件時,中遠期生存率同樣高達100%,而以再次接受手術定義終點事件時,生存率為95.5%,這與上述股骨缺損程度較輕的研究報道[24,31-34]結果一致。由此可見,SL-PLUS MIA柄在人工髖關節翻修中可獲得良好的中遠期生存率。

3.6 研究局限性

本研究為小樣本量回顧性分析,這可能導致納入患者存在一定選擇偏倚。雖然本研究與既往研究類似,均納入了假體無菌性松動和假體周圍感染患者,但兩種疾病的組織損傷、部分治療措施不同,這些可能導致結果存在偏倚,因此后續需要分別研究兩種疾病,避免混雜因素。本研究未設置對照組,僅將結果與既往研究報道作對照,由于醫療團隊差異可能存在一定誤差。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;項目經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經新疆醫科大學第一附屬醫院醫學倫理委員會批準(K202305-08)

作者貢獻聲明 努爾艾力江·玉山:參與研究設計及實施、撰寫文章;郭曉斌、吾湖孜·吾拉木:參與研究實施、數據收集;趙旭軍、徐志勇:數據整理分析;曹力、張曉崗、李亦丞:研究設計、文章審閱

隨著人工全髖關節置換術(total hip arthroplasty,THA)臨床應用的增加,翻修率也呈逐年上升趨勢。股骨側骨缺損是髖關節翻修術中常見問題,對于PaproskyⅠ~Ⅲ型股骨缺損,如采用初次置換股骨柄翻修,無法實現近端固定,進而導致股骨近端出現應力遮擋和骨萎縮,嚴重影響假體穩定性[1]。由此翻修柄應運而生,其中非骨水泥、廣泛涂層或組配式長柄備受青睞。但是這類翻修柄也存在不足,如價格昂貴、操作復雜以及需犧牲大量宿主骨等[2-3]。此外,與歐、美洲人相比,亞洲人股骨長度相對較短、前弓較大[4],使用長柄會增加術中骨折和術后大腿疼痛發生風險。因此,根據不同程度骨缺損選擇合適股骨柄假體尤為重要。

Vives等[5]首次提出“降級”理念,即針對輕、中度骨缺損采用初次置換股骨柄替代翻修柄。Pinaroli等[6]認為如患者干骺端骨量能為股骨柄提供足夠支撐,那么使用翻修柄則被視為“治療升級或過度醫療”。然而,早期采用初次置換股骨柄的髖關節翻修中期療效并不理想,約44%患者出現假體無菌性松動[7]。隨著假體設計和生物材料的革新,骨與假體之間的骨整合由“骨長上”轉變為“骨長入”,使初次置換股骨柄的初始和長期穩定性得到顯著提升[8]。SL-PLUS MIA柄(施樂輝公司,美國)是一款采用矩形橫截面和雙錐度設計的初次置換股骨柄,具有強大的抗旋能力和初始穩定性,用于初次THA可獲得滿意療效[9],但用于髖關節翻修的中遠期療效尚未明確。為此,我們回顧性分析采用SL-PLUS MIA柄行人工髖關節翻修的Paprosky Ⅰ~Ⅲ型股骨缺損患者臨床資料,評估影像學結果和臨床療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者納入標準:① Paprosky Ⅰ~Ⅲ型股骨缺損[10]接受人工髖關節翻修術;② 隨訪2年以上。排除臨床資料不完整者。2012年6月—2018年12月,共44例患者符合選擇標準納入研究。

本組男28例,女16例;年齡31~76歲,平均57.7歲。身體質量指數為17~31 kg/m2,平均23.0 kg/m2。左側18例,右側26例。初次置換時股骨柄假體類型:骨水泥型5例,非骨水泥型39例。假體無菌性松動27例,病程1~264個月,中位時間21個月;關節假體周圍感染17例,病程1~204個月,中位時間6個月。髖關節Harris評分假體無菌性松動患者為54(48,60)分、感染患者為43(37,52)分。股骨缺損Paprosky 分型:Ⅰ型32例,Ⅱ型9例, ⅢA型2例,ⅢB型1例。術前感染患者均在B超引導下進行關節腔穿刺,取關節液送微生物培養鑒定。

1.2 手術方法

本組手術均由同一名高年資醫師完成。全身麻醉或椎管內麻醉,患者取側臥位,采用后外側入路。首先,直視下留取關節液行微生物培養鑒定及藥敏試驗;1例感染患者合并竇道,注意探查內、外口并將其切除。然后,脫位股骨頭,收集假體周圍3處以上不同位置組織送檢。探查股骨柄假體松動程度,用股骨柄打拔器嘗試取柄;若假體遠端固定牢固,則行股骨大轉子延長截骨術(本組4例),同時用克氏針沿股骨柄長軸、緊貼柄體鉆孔,分離假體或骨水泥與骨界面。拔出股骨柄后,刮除股骨髓腔內硬化骨、骨水泥以及其他異物,使髓腔骨床新鮮化,直視下再次明確股骨缺損程度。取出髖臼杯內襯,評估髖臼假體穩定性,將手術刀片插入骨與假體界面或骨-骨水泥-假體界面,若無法插入,則用Allis鉗拖拽假體。以上操作均無效,則認為假體固定牢固,予以保留。刮除髖臼內硬化骨、骨水泥以及其他異物,使髖臼骨床新鮮化,直視下再次明確髖臼骨缺損程度。針對感染患者需行如下操作:徹底清創、3%H2O2浸泡3 min、0.5%聚維酮碘浸泡15 min、脈沖槍反復沖洗術區。根據不同程度骨缺損選擇合適髖臼假體,固定牢固后,進行股骨側試模。根據宿主骨質量可預先用鋼纜捆綁股骨近端,防止擴髓時股骨近端劈裂骨折。使用股骨柄試模由小到大依次擴髓,調整下肢長度和偏心距。反復活動髖關節,探查軟組織張力以及有無脫位、撞擊,滿意后安裝股骨柄。對于假體無菌性松動患者,關節腔內置入0.5 g萬古霉素;對于感染患者根據術前關節液微生物培養結果向關節腔內置入0.5 g萬古霉素或美羅培南,同時留置抗生素給藥導管,術前無法取出關節液者則以培養陰性進行處理。放置術區引流管,逐層縫合切口。

本組股骨側均采用SL-PLUS MIA柄。其中標準柄38例,長度137 mm 3例、141 mm 3例、145 mm 5例、150 mm 5例、154 mm 4例、159 mm 8例、163 mm 6例、168 mm 4例;高偏柄6例,長度121 mm 1例、124 mm 1例、128 mm 1例、132 mm 3例。股骨頭假體采用金屬頭34例、陶瓷頭10例;股骨頭直徑28 mm 6例、32 mm 25例、36 mm 13例,股骨頭長度–3 mm 4例、+0 mm 13例、+4 mm 13例、+8 mm 14例。髖臼側采用陶瓷內襯3例、高交聯聚乙烯內襯41例。本組髖臼杯翻修39例,其中使用R3臼杯27例、全鉭杯12例;髖臼杯直徑48 mm 1例、50 mm 2例、52 mm 4例、54 mm 2例、56 mm 6例、58 mm 8例、60 mm 4例、62 mm 4例、64 mm 4例、66 mm 1例、70 mm 3例。

1.3 術后處理及療效評價指標

術后引流量≤50 mL即可拔除引流管。參考本團隊既往經驗對感染患者行抗感染治療[11-12]。記錄手術時間、術中輸血量。術后1、3、6、12個月及之后每年定期隨訪,完成髖關節功能Harris評分及X線片評估、股骨柄生存率分析,以及觀察手術相關并發癥發生情況。X線片評估內容:觀察有無假體周圍透光線、骨溶解、假體松動、股骨柄下沉征象發生以及股骨柄穩定性。其中,假體松動定義為假體與骨界面透光線在長度和寬度上持續性增加或出現與之前隨訪結果不一致的內、外翻畸形。股骨柄下沉測量方法:自股骨柄肩部向近端作股骨長軸平行線,再由股骨大轉子尖作其垂線,測量二者交點至股骨柄肩部距離,隨訪中通過與初始距離比較來評估股骨柄下沉幅度。股骨柄穩定性:根據Engh等[13]提出的標準評判股骨柄屬于骨性固定、纖維性固定和松動。

1.4 統計學方法

采用R語言(2023.12.0版本)及SPSS20.0統計軟件進行分析。計量資料經Shapiro-Wilk正態性檢驗,均不符合正態分布,數據以M(Q1,Q3)表示,組間比較采用Wilcoxon秩和檢驗。采用Kaplan-Meier生存曲線分析股骨柄生存時間。檢驗水準α=0.05。

2 結果

本組術中均未發生骨折,術中輸血26例。感染患者手術時間95~215 min,平均125.0 min;術中出血量200~2 500 mL,平均858 mL;15例術中輸血量400~1 800 mL,平均790.0 mL。假體無菌性松動患者手術時間70~200 min,平均121.0 min;術中出血量300~2 000 mL,平均803 mL;7例術中輸血量400~1400 mL,平均721.7 mL。所有患者術區引流管留置1~4 d,平均2.0 d。

患者術后均獲隨訪,隨訪時間5.3~10.0年,平均7.4年。末次隨訪時,髖關節Harris評分假體無菌性松動患者為88(85,90)分、感染患者為85(80,88)分,均較術前提高,差異有統計學意義(W=729,P<0.001;W=289,P<0.001)。

影像學復查示,25例(56.8%)新植入股骨柄遠端未越過原柄末端。所有股骨柄均獲得骨性固定,無纖維性固定或松動出現。2例(4.5%)出現股骨柄下沉,1例(Paprosky Ⅰ型)下沉2 mm、1例(Paprosky ⅢA型)下沉3 mm。1例股骨柄近端外側出現透亮線,但隨訪期間無進展;其余假體周圍均未見透光線和骨溶解。以假體無菌性松動定義終點事件時,股骨柄10年生存率為100%。以任意原因導致治療失敗為終點事件,假體生存時間為(111.70±3.66)[95%CI(104.53,118.88)]個月,7年生存率為95.5%;感染患者7年生存率為94.1%,假體無菌性松動患者為96.3%。見圖1~3。

圖1

患者,男,76歲,右髖人工關節假體周圍感染X線片

圖1

患者,男,76歲,右髖人工關節假體周圍感染X線片

a. 術前,Paprosky Ⅱ型股骨缺損; b. 術后1個月,SL-PLUS MIA柄位置滿意、固定牢固;c. 術后5年,SL-PLUS MIA柄無下沉、松動或其周圍骨溶解

Figure1. X-ray films of a 76-year-old male patient with periprosthetic joint infection of right hipa. Preoperative image showed Paprosky type Ⅱ femoral bone defect; b. Image at 1 month after operation showed that the position of SL-PLUS MIA stem was satisfactory and fixed firmly; c. Image at 5 years after operation showed that no subsidence, loosening, or osteolysis around the SL-PLUS MIA stem occurred

圖2

患者,女,31歲,右髖人工關節假體無菌性松動X線片

圖2

患者,女,31歲,右髖人工關節假體無菌性松動X線片

a. 術前,Paprosky ⅢA型股骨缺損; b. 術后5 d, SL-PLUS MIA柄和髖臼杯組件固定位置滿意;c. 術后5年,SL-PLUS MIA柄無下沉、松動或其周圍骨溶解

Figure2. X-ray films of a 31-year-old female patient with aseptic loosening of the right hipa. Preoperative image showed Paprosky type ⅢA femoral bone defect; b. Image at 5 days after operation showed that the position of the SL-PLUS MIA stem and acetabular cup assembly was satisfactory; c. Image at 5 years after operation showed that no subsidence, loosening, or osteolysis around the SL-PLUS MIA stem occurred

圖3

Kaplan-Meier生存曲線

圖3

Kaplan-Meier生存曲線

a. 以任意原因導致治療失敗為終點事件的股骨柄假體總體生存時間和生存率;b. 假體無菌性松動和感染患者以任意原因導致治療失敗為終點事件的股骨柄假體生存時間和生存率

Figure3. Kaplan-Meier survival curvesa. Overall survival time and rate of femoral stem with treatment failure for any reason as the end event; b. Survival time and rate of femoral stem with treatment failure for any reason as the end event in in patients with aseptic loosening and periprosthetic joint infection, respectively

并發癥:術后共4例(9.1%)患者發生并發癥。其中,非假體相關并發癥2例(4.5%),均為患肢小腿肌間靜脈血栓形成,給予口服利伐沙班(10 mg,每天1次)處理,1個月后復查下肢血管B超未見血栓形成。假體相關并發癥2例(4.5%),1例假體無菌性松動患者于術后17 d臥床翻身時發生脫位,于麻醉下閉合復位成功,嚴格臥床4周后拄拐逐步負重活動,隨訪期間再無脫位發生;1例感染患者于術后10 d出現切口滲液、愈合不良,考慮關節周圍感染復發,行保留假體清創術,根據藥敏試驗結果繼續給予靜脈滴注聯合關節腔注射抗生素治療16 d后感染完全控制,隨訪期間無感染復發征象。本組隨訪期間均無大腿疼痛和假體無菌性松動發生。

3 討論

3.1 SL-PLUS MIA柄的優勢

在人工髖關節翻修手術中,股骨柄的穩定性與諸多因素有關,其中假體幾何形態和材質尤為重要。本研究所選用的SL-PLUS MIA柄具有兩個獨特形態結構,即矩形橫截面和雙錐度。前者使假體與骨皮質實現“點固定”的錨合關系,最大限度確保假體旋轉穩定性,同時矩形橫截面不填滿髓腔,使得骨內膜血供得以保留,有利于假體二期生物學固定;后者為假體與髓腔提供了“stepless(無級)”匹配性能,使股骨柄得到廣泛骨性支持,將假體和宿主骨之間的剪切力轉變為壓應力,確保了柄的軸向穩定,并且“越下沉越穩定”。傳統橫截面為圓形的股骨柄是以“面接觸”固定,抗旋能力和軸向穩定性均不理想,而且假體體積相對較大,壓配時破壞骨內膜血供,嚴重影響假體表面的骨長入,不利于后期的生物學固定[14]。此外,與鈷鉻鉬合金相比,采用Ti-6AI-7Nb合金制備的SL-PLUS MIA柄具有與股骨相當的彈性模量[15-16],而且經噴砂處理的5 μm表面粗糙度更有利于骨整合。

3.2 影像學分析

有學者提出,為確保假體初始穩定性,翻修植入的新柄遠端應越過原柄[17]。但Tetreault等[18]報道了一組股骨柄遠端未越過原柄患者,術后假體與股骨髓腔接觸面之間均獲得良好骨整合。Bohm等[1]認為新柄替換原柄的固定方式應依靠盡可能的近端固定和必要的遠端固定,這與新柄是否越過原柄末端無直接相關性。本組股骨柄均達骨性固定,優于既往研究報道的PaproskyⅠ~Ⅲ型股骨缺損翻修效果(82%~96%)[19],提示初次置換股骨柄在輕、中度骨缺損翻修中也能獲得良好骨長入。Russell等[20]通過股骨缺損模型研究發現,只要錐形柄在股骨髓腔內最小抓持距離達1.5~2.5 cm就能獲得充足初始穩定性,而該距離遠小于圓柱形柄所需的距離(5~7 cm)。因此,本研究中所使用的股骨柄能夠在較短的抓持距離內獲得充足穩定。

雖然本組2例(4.5%)出現股骨柄下沉,但下沉距離均<5 mm,明顯優于Saunders等[21]報道的僅14.2%未出現股骨柄下沉,9.1%下沉距離≥5 mm。Zhang等[14]認為隨著錐形柄近端直徑增加,假體固定強度增大,而錐形柄比圓柱形柄需要更高的應力載荷才能使其產生沉降。并且,下沉距離<5 mm不會引起假體松動以及臨床癥狀,相反錐形柄的微量下沉被視為“二次著床固定”,有利于柄的長期穩定性[22]。由此可見,錐形柄在翻修術后近、遠期隨訪中均可獲得滿意影像學結果。

3.3 關節功能恢復

Khanuja等[23]報道使用近端涂層、錐形、初次柄的19例PaproskyⅠ、Ⅱ型骨缺損翻修患者,平均隨訪49個月,Harris評分由術前平均44分(31~65分)提升至89分(67~100分)。Uriarte等[24]報道了65例接受矩形橫截面、錐形、SLR-Plus柄翻修的Paprosky Ⅰ~Ⅲ型股骨缺損患者,平均隨訪4.1年,Harris評分提高至(83±12.7)分。Wang等[25]對73例接受相同柄的Paprosky Ⅰ~Ⅲ型骨缺損翻修患者隨訪達10年以上,Harris 評分提高至平均68.1分。本組患者平均隨訪7.4年,末次隨訪時Harris評分達假體無菌性松動患者88(85,90)分、感染患者85(80,88)分,優于上述嚴重骨缺損翻修報道,與相同骨缺損的翻修結果[23-24]類似。此外,本研究中假體無菌性松動患者末次隨訪時髖關節功能普遍優于假體周圍感染患者,主要原因為關節假體周圍感染會造成軟組織水腫、壞死,手術清創進一步加重組織創傷,術后軟組織纖維化、瘢痕粘連,嚴重影響關節功能恢復。但即便如此,關節周圍感染患者在接受系統性康復訓練后仍能在中遠期獲得可接受的功能恢復。

3.4 并發癥分析

本組術后并發癥發生率為9.1%,其中假體相關并發癥為4.5%,低于既往研究報道的使用初次柄行人工髖關節翻修的結果(11.1%~15.8%)[19,23]。人工髖關節翻修手術并發癥主要包括脫位、感染、術中骨折、假體無菌性松動。其中術后脫位發生率為2%~19%[26],本組僅1例(2.1%)發生。我們認為術后脫位影響因素主要包括以下三方面:① 股骨柄前傾角度。在股骨側試模時應第一時間明確前傾角度,切忌試模途中對其任意調整,進而造成股骨近端骨折或醫源性髓腔擴大,影響柄的初始穩定性。② 股骨頭直徑。Garbuz等[27]的一項隨機對照研究發現,在髖關節翻修術后,直徑32 mm股骨頭脫位率為8.7%,而36 mm和40 mm股骨頭脫位率低至1.1%。Guo等[28]的一項meta分析同樣發現直徑≤28 mm的股骨頭脫位率明顯高于直徑≥32 mm股骨頭。本組除6例選用直徑28 mm的股骨頭外,其余患者均使用直徑≥32 mm的股骨頭。③ 外展肌張力。Wetters等[29]報道外展肌張力是影響人工髖關節翻修術后脫位的重要因素,外展肌缺失、髖臼杯上移、股骨大轉子骨折不愈合均會降低外展肌張力,引發關節脫位。本組通過選用不同長度股骨頭和不同偏心距股骨柄調整外展肌張力,雖然僅6例選用高偏柄,但61.4%(27/44)患者選用加長股骨頭,以此增加偏心距和外展肌張力。除股骨柄側優化措施外,還需考慮髖臼杯位置、外展和前傾角度,必要時可選擇雙動臼杯或限制性內襯。

本組感染發生率為2.1%,優于既往研究報道結果(6%~15.4%)[24, 30],主要與抗生素的關節腔局部應用有關。本中心幾乎所有關節假體周圍感染的患者均接受一期翻修聯合抗生素關節腔用藥,我們認為關節腔用藥不僅能實現局部較高的抗生素殺菌濃度,還能降低因長期靜脈用藥造成的肝、腎功能損害。

3.5 假體生存率分析

近期研究表明,初次柄行人工髖關節翻修術后,股骨柄中期生存率為95.6%±3.8%[31]、遠期生存率為95%[32],與非骨水泥型長柄翻修結果類似(中期97.6%[33]、遠期95%[34])。Uriarte等[24]的研究報道以假體無菌性松動定義終點事件時,假體7年生存率高達100%;以其他原因需行翻修手術定義終點事件時生存率,則為95.5%;但以其他任何原因接受再次手術定義終點事件時,隨訪6.5年生存率僅為88%。本研究結果發現,當以股骨柄無菌性松動定義終點事件時,中遠期生存率同樣高達100%,而以再次接受手術定義終點事件時,生存率為95.5%,這與上述股骨缺損程度較輕的研究報道[24,31-34]結果一致。由此可見,SL-PLUS MIA柄在人工髖關節翻修中可獲得良好的中遠期生存率。

3.6 研究局限性

本研究為小樣本量回顧性分析,這可能導致納入患者存在一定選擇偏倚。雖然本研究與既往研究類似,均納入了假體無菌性松動和假體周圍感染患者,但兩種疾病的組織損傷、部分治療措施不同,這些可能導致結果存在偏倚,因此后續需要分別研究兩種疾病,避免混雜因素。本研究未設置對照組,僅將結果與既往研究報道作對照,由于醫療團隊差異可能存在一定誤差。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;項目經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經新疆醫科大學第一附屬醫院醫學倫理委員會批準(K202305-08)

作者貢獻聲明 努爾艾力江·玉山:參與研究設計及實施、撰寫文章;郭曉斌、吾湖孜·吾拉木:參與研究實施、數據收集;趙旭軍、徐志勇:數據整理分析;曹力、張曉崗、李亦丞:研究設計、文章審閱