引用本文: 陳端勇, 李夢遠, 楊育暉, 鄭秋堅. 人工全髖關節置換術后髖關節運動學變化特征研究. 中國修復重建外科雜志, 2024, 38(7): 849-854. doi: 10.7507/1002-1892.202403111 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

人工全髖關節置換術(total hip arthroplasty,THA)是治療終末期髖關節疾病的常用手術方式。通過人工關節重建髖關節形態和結構,可以有效緩解患者髖關節疼痛,恢復關節功能和步態,改善下肢活動障礙[1-3],術后患者滿意度可達80%以上[4-5]。但有研究指出盡管THA術后患者髖關節疼痛及活動受限較術前明顯改善,但關節功能和運動姿勢與正常人群相比仍有差異[4, 6-7]。

三維步態分析可通過紅外光導航三維運動捕捉系統實時獲取髖關節運動學數據,繪制步態圖,直觀體現髖關節動態變化,能客觀反映關節活動和肌肉收縮活動狀態,目前越來越多研究應用其定量評估關節疾病患者病情進展和術后功能恢復[8-11]。Crosnier等[12]提出臨床評估髖關節植入物穩定性的常規方法是將關節維持在固定位置,這忽略了關節運動對穩定性的影響,利用三維步態分析能更好地評估運動狀態下髖關節各組成部分的空間位置關系,并強調在評估術后假體穩定性時需要結合髖部各自由度運動進行綜合考量。為此,本研究采用三維步態分析,通過收集THA術后患者三維步態數據,分析時空參數(步長、步頻)和髖關節外展/內收、外旋/內旋、屈曲/伸展三自由度的運動學參數,利用步態圖分析術后髖關節在運動模式下的動態變化,為制定THA術后多維度評價體系和個體化康復方案奠定理論基礎。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

以2022年10月—2023年6月廣東省人民醫院(廣東省醫學科學院)骨科收治的髖關節疾病患者為研究對象。納入標準:① 初次單側非骨水泥型THA患者,手術由同一治療小組2名高年資醫師完成,均采用PINNACLE髖臼假體及CORAIL股骨柄假體(強生公司,美國);② 術后由同一治療組康復醫師指導康復鍛煉;③ 隨訪時間超過6個月,且能在跑步機上進行行走測試。排除標準:① 存在既往下肢手術史;② 因髖關節骨折行THA;③ 合并下肢疾病,包括腫瘤、感染等。將符合選擇標準患者納入研究,作為THA組。

納入與THA組年齡段相匹配且無下肢活動障礙的健康志愿者,作為對照組。

1.2 研究方法

1.2.1 一般資料

記錄THA組患者年齡、性別、病程、身體質量指數(body mass index,BMI)、診斷、手術側別、術后隨訪時間;臨床評估指標,包括Harris髖關節評分(HHS)、西安大略和麥克馬斯特大學骨關節炎指數(WOMAC)評分。對照組志愿者年齡、性別、BMI、檢測側別。比較兩組年齡、性別、BMI及側別,分析可比性。

1.2.2 步態檢測

步態檢測均在廣東省人民醫院(廣東省醫學科學院)骨科完成,THA組患者于末次隨訪時完成檢測。實驗采用基于紅外光導航三維運動捕捉系統(Opti_mum;上海逸動醫學科技有限公司)。

受試者首先在雙向跑步機(K153-C-3;廈門康佳樂運動器材有限公司)上進行5 min適應性行走練習。然后,將兩組標記物(標記物反光點直徑12.7 mm;Natural Point 公司,美國)采用膠貼和彈力繃帶分別固定于受試者兩側骨盆上方、大腿中段、脛骨中段及足背部,用探針識別骨性標記點,包括髂前上棘、髂后上棘、股骨大轉子、股骨內髁、股骨外髁、內踝、外踝、第2足趾關節(圖1)。骨性標記點確定后,患者以自身常速條件下(一般約3 km/h)裸足步行約30 s(30個步態周期),收集髖關節步態相關數據,包括時空參數(步長、步頻)以及髖關節三自由度運動學參數。數據采集完成后,Opti_mum系統根據兩側肢體平衡程度及各自由度活動情況,計算步態評分。

圖1

受試者骨性標志點標定

Figure1.

Establishment of bony landmark

圖1

受試者骨性標志點標定

Figure1.

Establishment of bony landmark

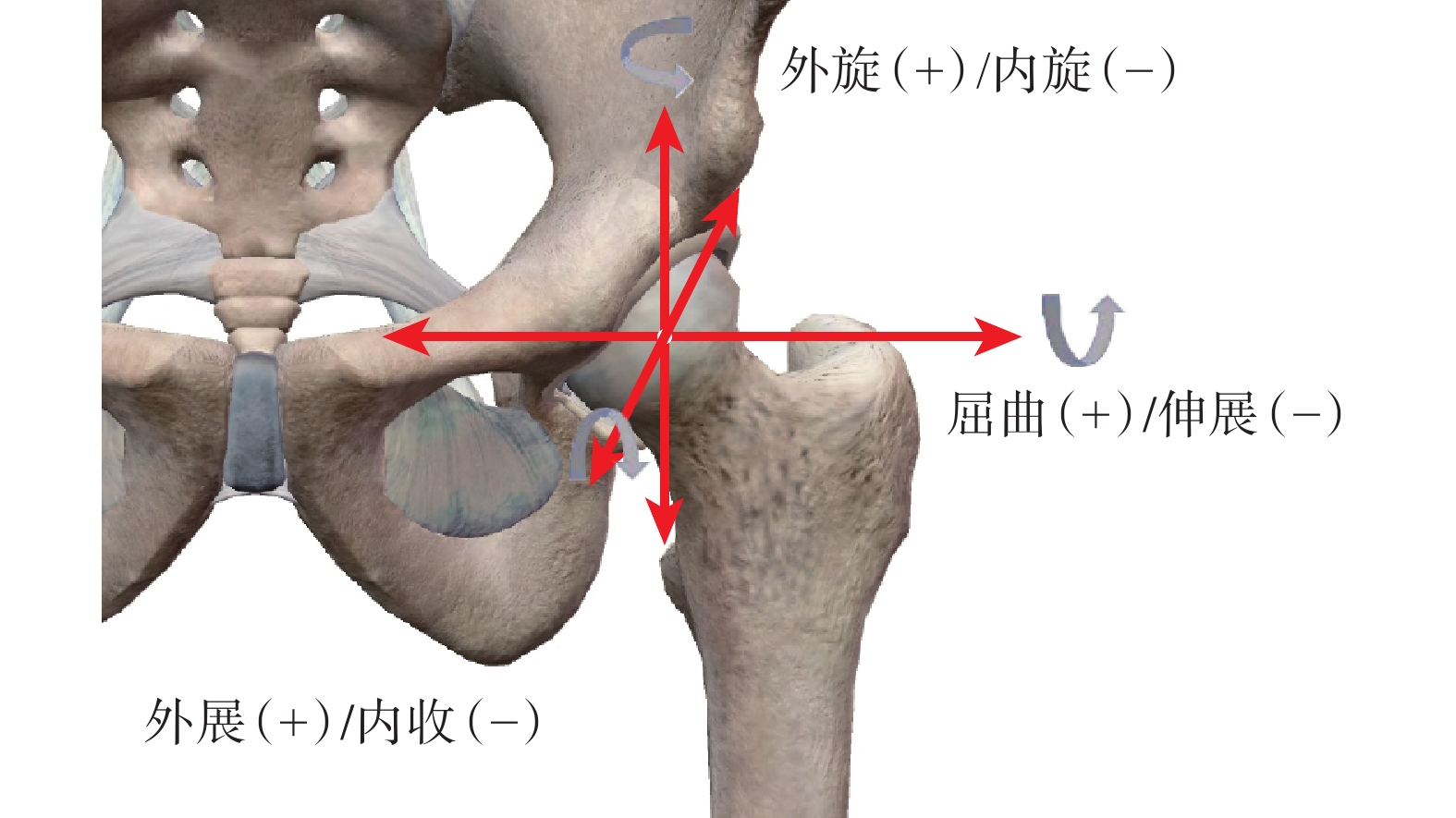

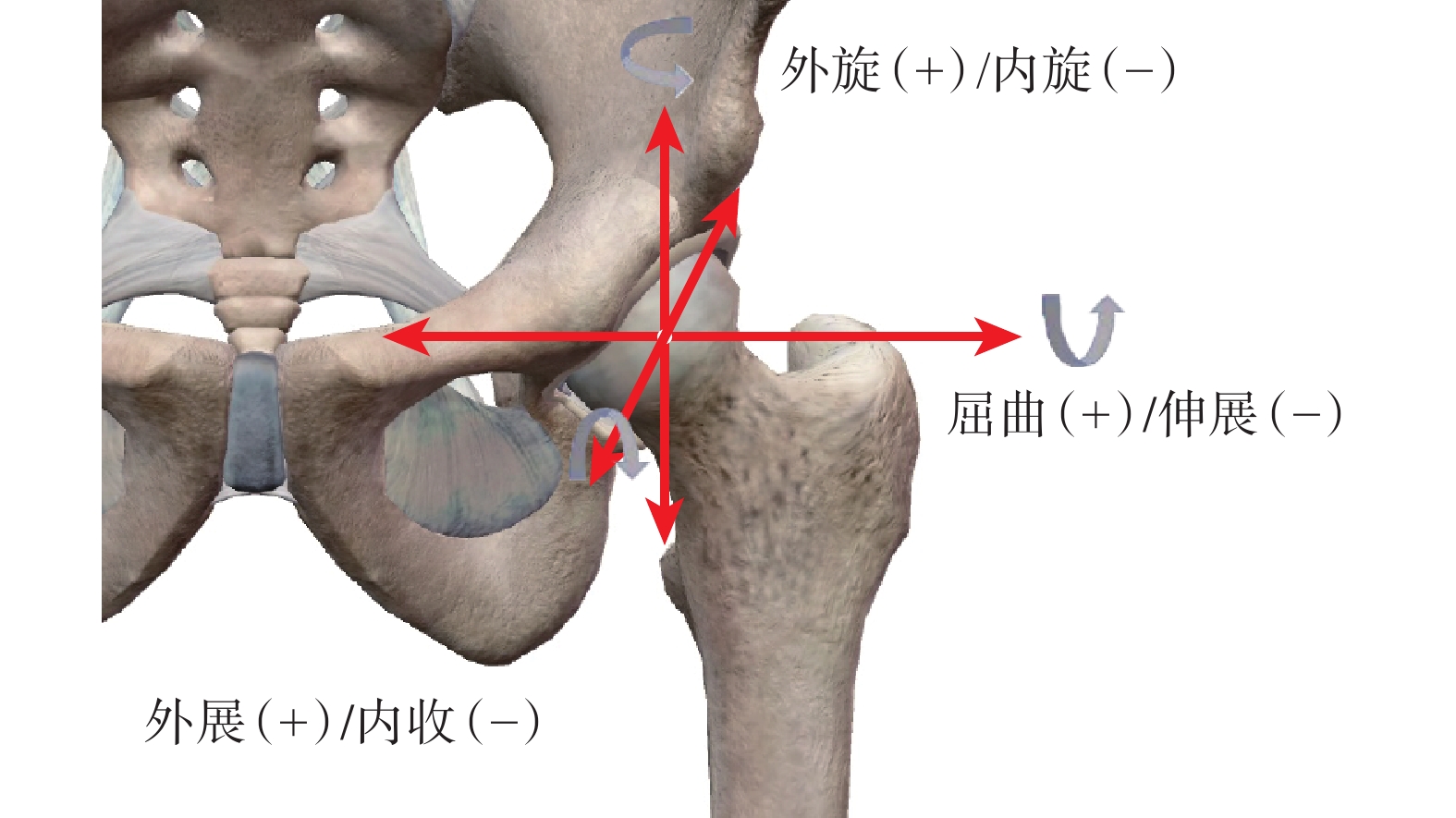

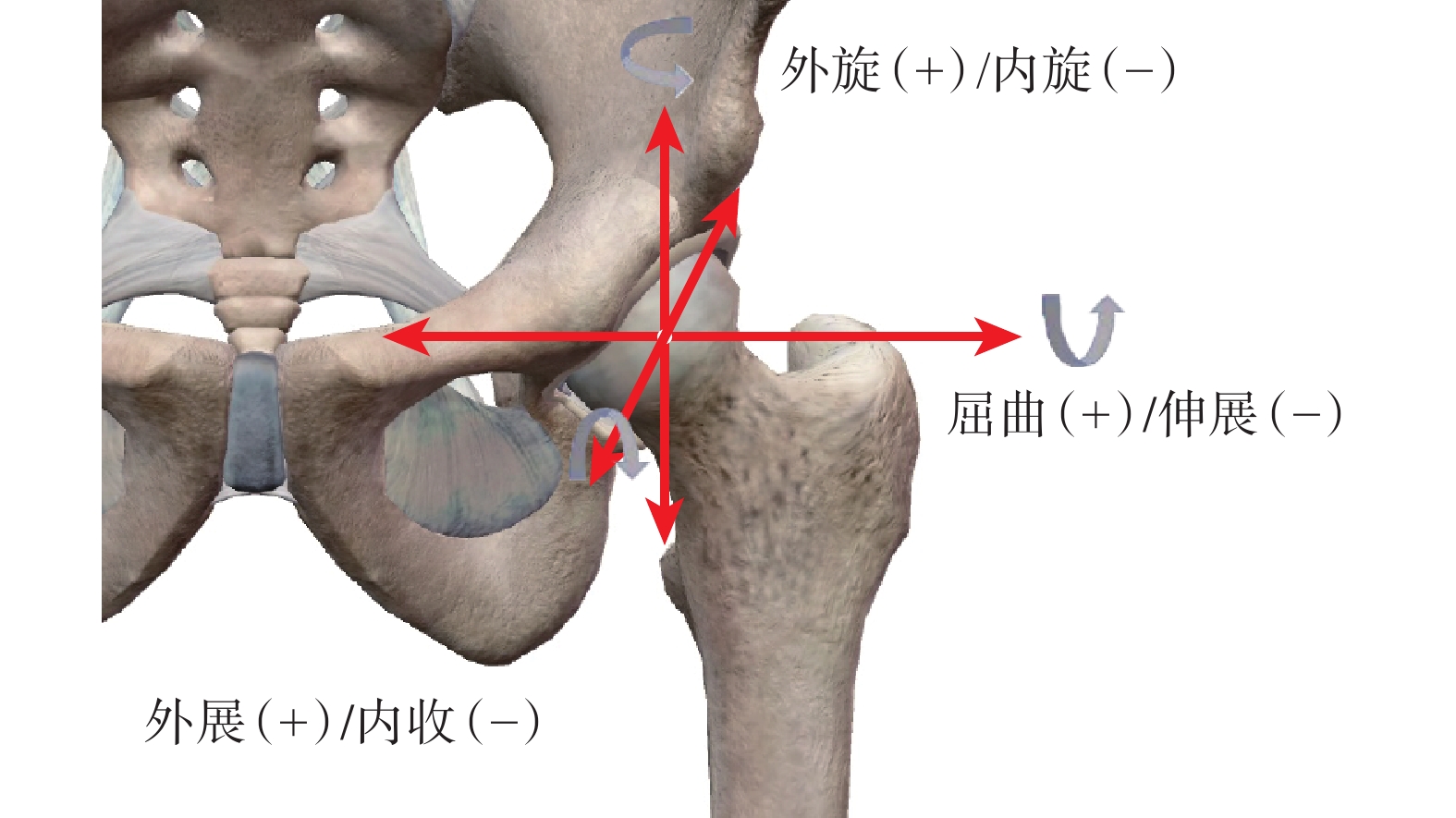

本實驗運動數據由Opti_mum系統自動記錄,將所有步態周期運動數據平均處理得到可應用于分析的周期均值運動數據,在步態每一幀中,根據骨性標記物幾何關系計算確定骨盆和股骨近端解剖標志空間位置,建立局部骨盆和股骨坐標系。將旋轉角度量化為股骨相對于骨盆坐標系,包括屈曲(+)/伸展(?)、外旋(+)/內旋(?)、外展(+)/內收(?)(圖2),記錄上述三自由度最大值、最小值及運動范圍(range of motion,ROM)。利用GraphPad Prism 8軟件(GraphPad Software公司,美國)生成每個自由度的步態曲線。步態周期分為支撐相(0~62%)和擺動相(63%~100%)。其中,支撐相進一步分為腳跟著地期(0~3%)、負載期(3%~12%)、站立中期(13%~31%)、站立后期(32%~50%)和擺動相前期(51%~62%),擺動相進一步分為擺動早期(63%~75%)、擺動中期(76%~87%)和擺動末期(88%~100%)[13],觀察比較兩組上述周期內步態曲線及活動度差異。

圖2

髖關節運動坐標系

Figure2.

Establishment of hip joint motion coordinate system

圖2

髖關節運動坐標系

Figure2.

Establishment of hip joint motion coordinate system

1.2.3 統計學方法

采用SPSS26.0統計軟件進行分析。計量資料采用Kolmogorov-Smirnov檢驗和Levene檢驗進行正態性檢驗和方差齊性檢驗,符合正態分布的數據以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗,組內手術前后比較采用配對t檢驗;不符合正態分布的數據以M(Q1,Q3)表示,組間比較采用Mann-Whitney U檢驗。計數資料以構成比描述,組間比較釆用四格表卡方檢驗。采用Spearman相關分析步態評分與HHS評分、WOMAC評分之間的相關性。檢驗水準α=0.05。

2 結果

兩組各納入20例受試者,其性別、年齡、側別及BMI差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。THA患者術后獲隨訪6~12個月,平均9.9個月;末次隨訪時HHS評分及WOMAC評分均較術前改善,差異有統計學意義(t=?12.310,P<0.001;t=12.764,P<0.001)。

步態檢測示,THA組步態評分與術后HHS評分成正相關(r=0.585,P=0.007)、與WOMAC評分成負相關(r=?0.619,P=0.004)。THA組術后步長、步頻與對照組差異無統計學意義(P>0.05),但步態評分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。兩組屈曲/伸展、外旋/內旋、外展/內收最大值及最小值差異均無統計學意義(P>0.05);但THA組ROM均小于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

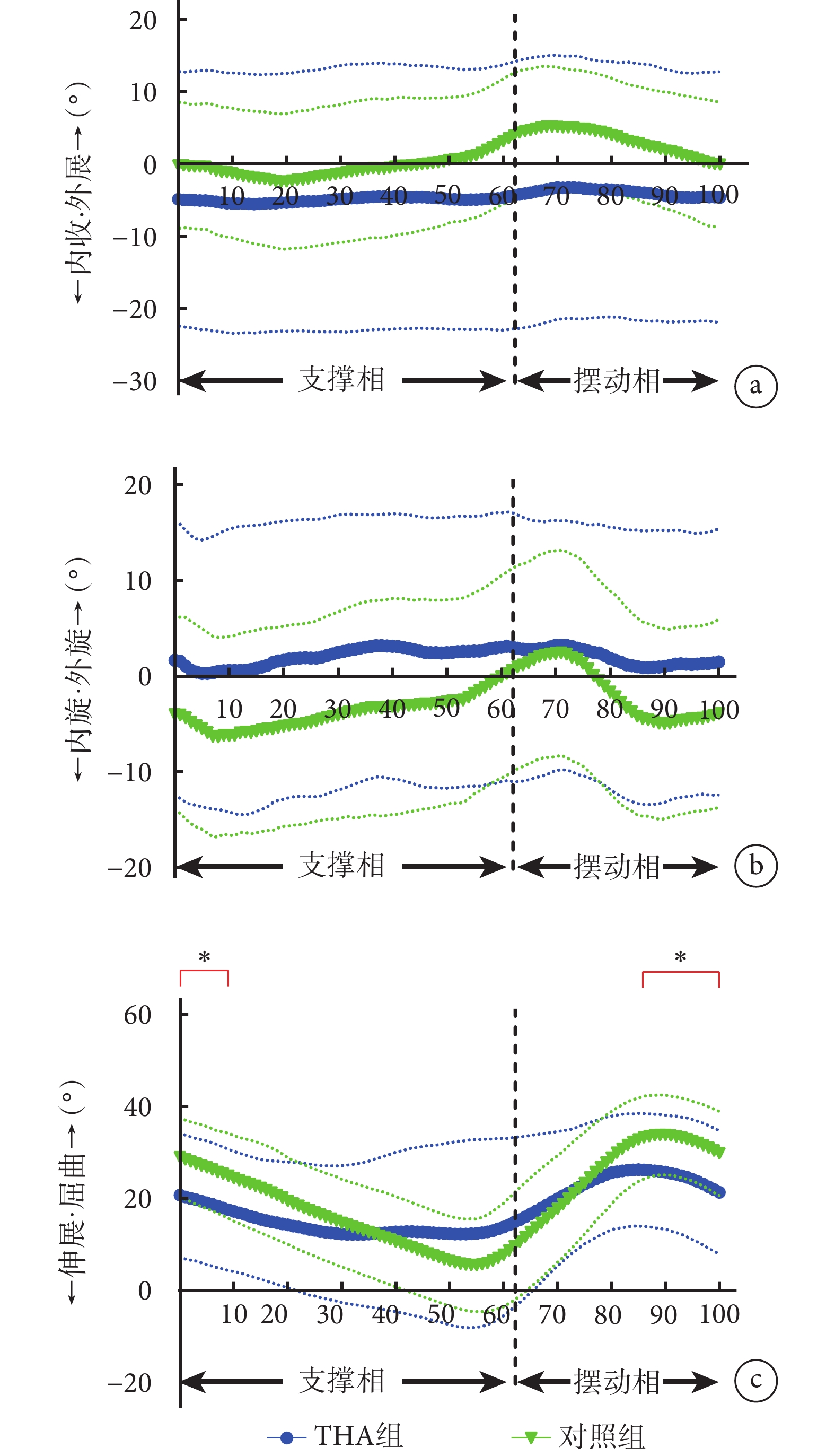

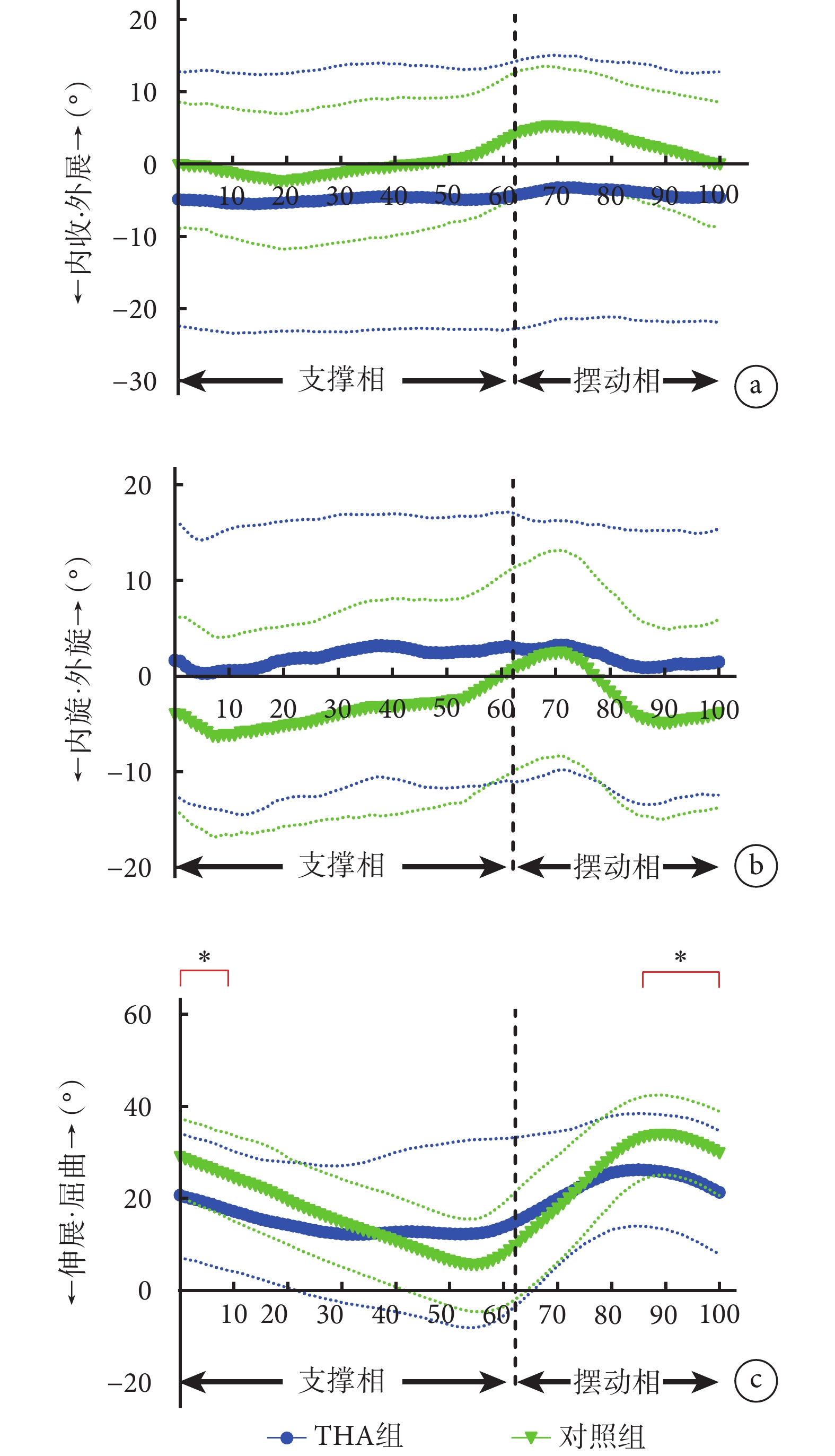

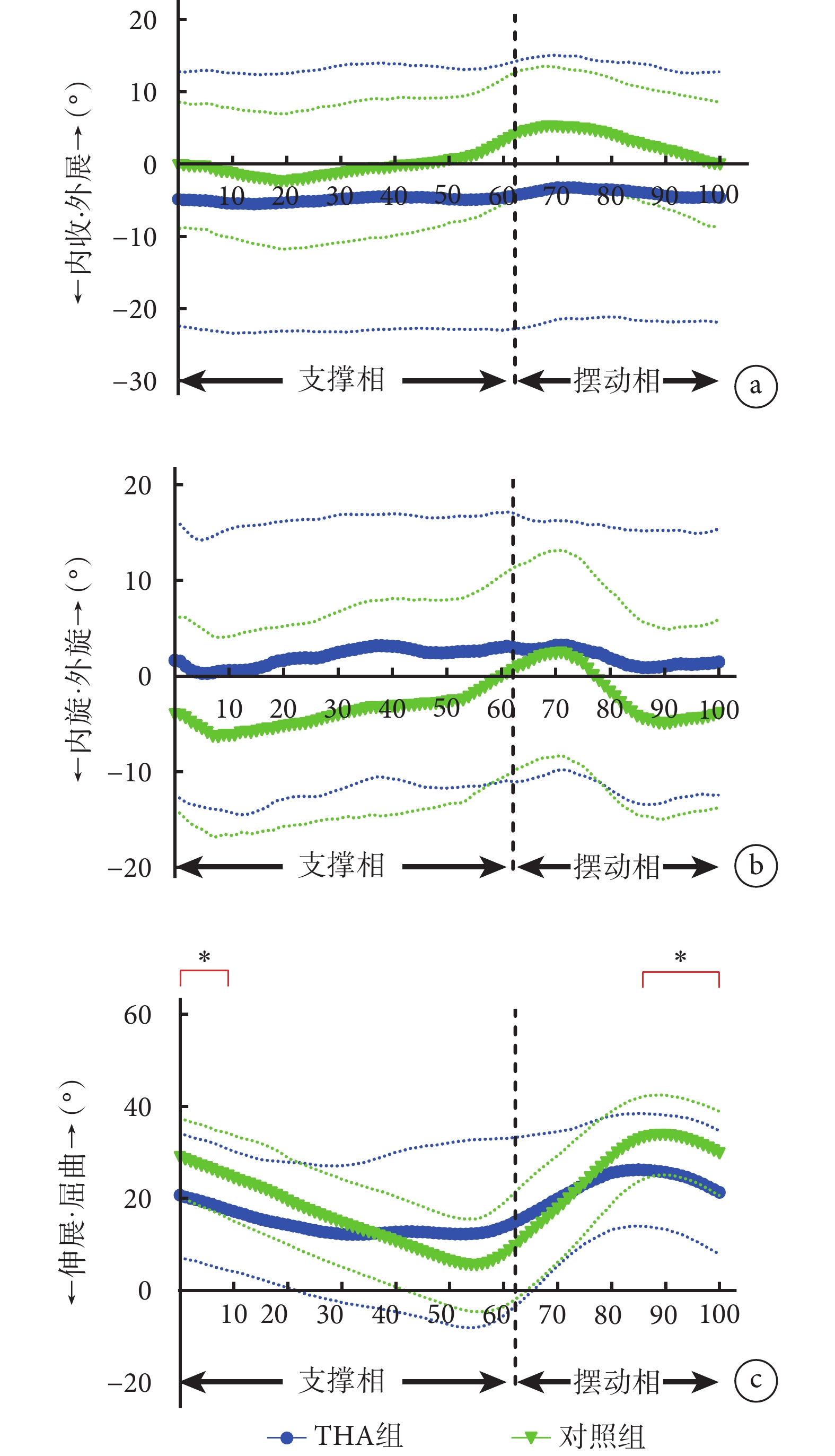

步態周期分析:① 外展/內收:THA組患者在整個步態周期中呈內收狀態,步態曲線無明顯波形,髖關節外展/內收變化趨勢平緩。而對照組步態周期初期髖關節開始內收,內收角度逐漸增大,在19%步態周期(站立中期)時達最大值,之后開始外展,在約69%步態周期(擺動早期)達外展最大值,之后再度內收,隨著外展角度減小至初期范圍時,一個步態周期結束。見圖3a。

圖3

兩組步態周期中髖關節運動學變化

圖3

兩組步態周期中髖關節運動學變化

*

*

② 外旋/內旋:THA組患者在整個步態周期中呈外旋狀態,步態周期開始后髖關節外旋角度開始減小,在6%步態周期(負載期)時外旋達最小值,隨后外旋角度逐漸增大,在38%步態周期(站立后期)達最大值,最后降至步態周期初期范圍,一個步態周期結束,整個步態周期的外旋/內旋變化趨勢平緩。而對照組整個步態周期中大部分時相處于內旋狀態,并且外旋/內旋增減幅度明顯,在步態周期初期呈內旋狀態,至8%步態周期(負載期)達內旋最大值,隨后開始外旋,至71%步態周期(擺動早期)達到外旋最大值,后降至步態周期初期范圍時,一個步態周期結束。見圖3b。

③ 屈曲/伸展: THA組與對照組在整個步態周期中均呈屈曲狀態,從步態周期開始屈曲角度開始降低,分別在34%、54%步態周期(站立后期、擺動前期)達最小值,隨之屈曲角度逐漸增加,到85%、89%步態周期(擺動中期、擺動末期)達最大值,之后屈曲角度減小至步態周期初期范圍時,一個步態周期結束。見圖3c。

上述三自由度中,THA組與對照組在0~9%(腳跟著地期和負載期)和86%~100%(擺動末期)步態周期的屈曲角度差異有統計學意義(P<0.05);其余步態周期組間比較差異均無統計學意義(P>0.05)。

3 討論

本研究利用三維步態技術對THA術后患者在關節外展/內收、外旋/內旋、屈曲/伸展的三自由度步態運動學特征進行了量化分析。相較于對照組,THA組術后早期髖關節運動呈相對內收、外旋、屈曲體位;而步長、步頻差異無統計學意義。擬合的步態圖結果提示,步態周期下THA組術后髖關節在屈曲/伸展自由度的部分時相與對照組差異有統計學意義。

研究顯示THA患者術后步態周期內髖關節肌力、活動范圍以及步速、步頻、步長等時空參數均有所下降。Bahl等[6]納入74項研究共2 477例患者進行薈萃分析,比較THA患者與正常人群步態水平。結果顯示術后12個月時,THA患者步速和步幅明顯低于正常人群,步長更短。而本研究結果顯示對照組步長、步頻較THA組更高,但差異無統計學意義(P>0.05),分析可能與跑步機行走與平地自然行走狀態存在一定差異有關。對照組步態評分明顯高于THA組,差異有統計學意義(P<0.05),表明THA術后總體髖關節運動學未達到正常人水平。

在髖關節冠狀面活動方面,Bahl等[6]研究發現THA患者術后6周、3個月時髖關節冠狀面ROM仍顯著低于正常對照組。本研究對照組外展/內收ROM明顯大于THA組,差異有統計學意義,與上述研究結果相近。Arokoski等[14]通過對髖關節骨關節炎患者THA術后肌力研究,提出患者術后外展肌無力可能是導致殘留疼痛的原因。Mayr等[9]對17例后外側入路與16例直接前入路THA患者進行比較,發現后者髖關節冠狀面活動度較前者改善更顯著,分析與后外側入路對髖外展肌損傷更大,從而導致髖關節外展受限有關。既往研究表明經后外側入路THA會損傷髖外展肌,易導致外展肌無力;同時該入路需剝離部分股外側肌,也可能影響關節運動,從而影響患者步態恢復[15-16]。而本研究THA組患者手術均采用后外側入路,這可能是組間外展/內收ROM存在顯著差異的原因。

在髖關節外旋/內旋自由度上,本研究對照組ROM大于THA組,差異有統計學意義,考慮可能與術后重建軟組織瘢痕或纖維攣縮相關,導致髖關節受到外旋方向的持續應力及進一步內旋受限。在髖關節屈曲/伸展自由度上,Nantel等[17]研究發現THA患者術后重心控制能力降低,外展肌無力或髖關節疼痛的患者嘗試將重心向術側髖關節橫移,以盡量減少凈關節力矩,限制了矢狀面運動進展,導致術后骨盆前傾,進而引起屈曲/伸展活動度降低[18]。本研究中THA組ROM較對照組減小,與Nantel等[17]的研究結果一致。

謝珍艷等[19]采集了30名健康大學生三維步態數據,發現健康人群髖關節的外展/內收、外旋/內旋和屈曲/伸展三自由度隨著步態周期的進行而呈現規律變化。在本研究中,我們將髖關節局部坐標系中骨盆與股骨段的相對位置在一個步態周期中的變化規律呈現為步態圖,并在對照組中發現了同樣變化規律。對于THA患者,在外展/內收和外旋/內旋自由度上,曲線波形變化不明顯,說明THA髖關節在這兩個自由度上存在活動受限。屈曲/伸展自由度雖然與對照組有相似的波形變化規律,但是波幅降低,且在腳跟著地期、負載期和擺動末期與對照組存在差異,THA組屈曲度均明顯低于對照組。Prüfer等[20]的研究結果表明THA術后基于臨床表現和評分的結果顯示術后有顯著改善,但通過等速肌力測試發現與術前相比無顯著差異。術后肌力不足可能是影響屈曲/伸展自由度在部分時相與正常人群存在顯著差異的原因,這仍需要結合肌力與步態的臨床研究進一步探討。

綜上述,THA術后早期髖關節運動學未恢復至正常人水平。相關研究提示直接前入路THA能夠采用肌間隙入路,更好地保留髖關節周圍的肌群,較后外側入路THA更符合加速康復外科的治療理念[16, 21-23]。但目前尚無對比不同手術入路THA術后各自由度運動學的報道,有待進一步拓展研究。同時,THA術后的相對屈曲角度不足在步態周期多個時相中也存在顯著差異,也提示術后康復鍛煉和護理方面應重視關節屈伸方向的相關指導。

此外,本研究仍存在一些局限性。首先,由于納入的大部分THA患者術前髖關節疼痛及活動受限癥狀明顯,在跑步機上進行步行測試的摔倒風險極大,故無法對術前步態數據進行采集,導致無法進一步研究THA手術對患者髖關節運動學變化的影響。其次,本研究為單中心回顧性研究,樣本量和THA術后隨訪時間有限,THA術后髖關節運動學和步態遠期恢復情況有待擴展樣本量、多中心以及長期隨訪研究。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經廣東省人民醫院(廣東省醫學科學院)醫學研究倫理委員會批準(S2023-1026-01)

作者貢獻聲明 陳端勇:數據收集、文章撰寫;李夢遠:參與數據收集和患者隨訪;楊育暉:參與數據整理分析、文章修改及經費支持;鄭秋堅:指導研究設計及實施

人工全髖關節置換術(total hip arthroplasty,THA)是治療終末期髖關節疾病的常用手術方式。通過人工關節重建髖關節形態和結構,可以有效緩解患者髖關節疼痛,恢復關節功能和步態,改善下肢活動障礙[1-3],術后患者滿意度可達80%以上[4-5]。但有研究指出盡管THA術后患者髖關節疼痛及活動受限較術前明顯改善,但關節功能和運動姿勢與正常人群相比仍有差異[4, 6-7]。

三維步態分析可通過紅外光導航三維運動捕捉系統實時獲取髖關節運動學數據,繪制步態圖,直觀體現髖關節動態變化,能客觀反映關節活動和肌肉收縮活動狀態,目前越來越多研究應用其定量評估關節疾病患者病情進展和術后功能恢復[8-11]。Crosnier等[12]提出臨床評估髖關節植入物穩定性的常規方法是將關節維持在固定位置,這忽略了關節運動對穩定性的影響,利用三維步態分析能更好地評估運動狀態下髖關節各組成部分的空間位置關系,并強調在評估術后假體穩定性時需要結合髖部各自由度運動進行綜合考量。為此,本研究采用三維步態分析,通過收集THA術后患者三維步態數據,分析時空參數(步長、步頻)和髖關節外展/內收、外旋/內旋、屈曲/伸展三自由度的運動學參數,利用步態圖分析術后髖關節在運動模式下的動態變化,為制定THA術后多維度評價體系和個體化康復方案奠定理論基礎。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

以2022年10月—2023年6月廣東省人民醫院(廣東省醫學科學院)骨科收治的髖關節疾病患者為研究對象。納入標準:① 初次單側非骨水泥型THA患者,手術由同一治療小組2名高年資醫師完成,均采用PINNACLE髖臼假體及CORAIL股骨柄假體(強生公司,美國);② 術后由同一治療組康復醫師指導康復鍛煉;③ 隨訪時間超過6個月,且能在跑步機上進行行走測試。排除標準:① 存在既往下肢手術史;② 因髖關節骨折行THA;③ 合并下肢疾病,包括腫瘤、感染等。將符合選擇標準患者納入研究,作為THA組。

納入與THA組年齡段相匹配且無下肢活動障礙的健康志愿者,作為對照組。

1.2 研究方法

1.2.1 一般資料

記錄THA組患者年齡、性別、病程、身體質量指數(body mass index,BMI)、診斷、手術側別、術后隨訪時間;臨床評估指標,包括Harris髖關節評分(HHS)、西安大略和麥克馬斯特大學骨關節炎指數(WOMAC)評分。對照組志愿者年齡、性別、BMI、檢測側別。比較兩組年齡、性別、BMI及側別,分析可比性。

1.2.2 步態檢測

步態檢測均在廣東省人民醫院(廣東省醫學科學院)骨科完成,THA組患者于末次隨訪時完成檢測。實驗采用基于紅外光導航三維運動捕捉系統(Opti_mum;上海逸動醫學科技有限公司)。

受試者首先在雙向跑步機(K153-C-3;廈門康佳樂運動器材有限公司)上進行5 min適應性行走練習。然后,將兩組標記物(標記物反光點直徑12.7 mm;Natural Point 公司,美國)采用膠貼和彈力繃帶分別固定于受試者兩側骨盆上方、大腿中段、脛骨中段及足背部,用探針識別骨性標記點,包括髂前上棘、髂后上棘、股骨大轉子、股骨內髁、股骨外髁、內踝、外踝、第2足趾關節(圖1)。骨性標記點確定后,患者以自身常速條件下(一般約3 km/h)裸足步行約30 s(30個步態周期),收集髖關節步態相關數據,包括時空參數(步長、步頻)以及髖關節三自由度運動學參數。數據采集完成后,Opti_mum系統根據兩側肢體平衡程度及各自由度活動情況,計算步態評分。

圖1

受試者骨性標志點標定

Figure1.

Establishment of bony landmark

圖1

受試者骨性標志點標定

Figure1.

Establishment of bony landmark

本實驗運動數據由Opti_mum系統自動記錄,將所有步態周期運動數據平均處理得到可應用于分析的周期均值運動數據,在步態每一幀中,根據骨性標記物幾何關系計算確定骨盆和股骨近端解剖標志空間位置,建立局部骨盆和股骨坐標系。將旋轉角度量化為股骨相對于骨盆坐標系,包括屈曲(+)/伸展(?)、外旋(+)/內旋(?)、外展(+)/內收(?)(圖2),記錄上述三自由度最大值、最小值及運動范圍(range of motion,ROM)。利用GraphPad Prism 8軟件(GraphPad Software公司,美國)生成每個自由度的步態曲線。步態周期分為支撐相(0~62%)和擺動相(63%~100%)。其中,支撐相進一步分為腳跟著地期(0~3%)、負載期(3%~12%)、站立中期(13%~31%)、站立后期(32%~50%)和擺動相前期(51%~62%),擺動相進一步分為擺動早期(63%~75%)、擺動中期(76%~87%)和擺動末期(88%~100%)[13],觀察比較兩組上述周期內步態曲線及活動度差異。

圖2

髖關節運動坐標系

Figure2.

Establishment of hip joint motion coordinate system

圖2

髖關節運動坐標系

Figure2.

Establishment of hip joint motion coordinate system

1.2.3 統計學方法

采用SPSS26.0統計軟件進行分析。計量資料采用Kolmogorov-Smirnov檢驗和Levene檢驗進行正態性檢驗和方差齊性檢驗,符合正態分布的數據以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗,組內手術前后比較采用配對t檢驗;不符合正態分布的數據以M(Q1,Q3)表示,組間比較采用Mann-Whitney U檢驗。計數資料以構成比描述,組間比較釆用四格表卡方檢驗。采用Spearman相關分析步態評分與HHS評分、WOMAC評分之間的相關性。檢驗水準α=0.05。

2 結果

兩組各納入20例受試者,其性別、年齡、側別及BMI差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。THA患者術后獲隨訪6~12個月,平均9.9個月;末次隨訪時HHS評分及WOMAC評分均較術前改善,差異有統計學意義(t=?12.310,P<0.001;t=12.764,P<0.001)。

步態檢測示,THA組步態評分與術后HHS評分成正相關(r=0.585,P=0.007)、與WOMAC評分成負相關(r=?0.619,P=0.004)。THA組術后步長、步頻與對照組差異無統計學意義(P>0.05),但步態評分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。兩組屈曲/伸展、外旋/內旋、外展/內收最大值及最小值差異均無統計學意義(P>0.05);但THA組ROM均小于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

步態周期分析:① 外展/內收:THA組患者在整個步態周期中呈內收狀態,步態曲線無明顯波形,髖關節外展/內收變化趨勢平緩。而對照組步態周期初期髖關節開始內收,內收角度逐漸增大,在19%步態周期(站立中期)時達最大值,之后開始外展,在約69%步態周期(擺動早期)達外展最大值,之后再度內收,隨著外展角度減小至初期范圍時,一個步態周期結束。見圖3a。

圖3

兩組步態周期中髖關節運動學變化

圖3

兩組步態周期中髖關節運動學變化

*

*

② 外旋/內旋:THA組患者在整個步態周期中呈外旋狀態,步態周期開始后髖關節外旋角度開始減小,在6%步態周期(負載期)時外旋達最小值,隨后外旋角度逐漸增大,在38%步態周期(站立后期)達最大值,最后降至步態周期初期范圍,一個步態周期結束,整個步態周期的外旋/內旋變化趨勢平緩。而對照組整個步態周期中大部分時相處于內旋狀態,并且外旋/內旋增減幅度明顯,在步態周期初期呈內旋狀態,至8%步態周期(負載期)達內旋最大值,隨后開始外旋,至71%步態周期(擺動早期)達到外旋最大值,后降至步態周期初期范圍時,一個步態周期結束。見圖3b。

③ 屈曲/伸展: THA組與對照組在整個步態周期中均呈屈曲狀態,從步態周期開始屈曲角度開始降低,分別在34%、54%步態周期(站立后期、擺動前期)達最小值,隨之屈曲角度逐漸增加,到85%、89%步態周期(擺動中期、擺動末期)達最大值,之后屈曲角度減小至步態周期初期范圍時,一個步態周期結束。見圖3c。

上述三自由度中,THA組與對照組在0~9%(腳跟著地期和負載期)和86%~100%(擺動末期)步態周期的屈曲角度差異有統計學意義(P<0.05);其余步態周期組間比較差異均無統計學意義(P>0.05)。

3 討論

本研究利用三維步態技術對THA術后患者在關節外展/內收、外旋/內旋、屈曲/伸展的三自由度步態運動學特征進行了量化分析。相較于對照組,THA組術后早期髖關節運動呈相對內收、外旋、屈曲體位;而步長、步頻差異無統計學意義。擬合的步態圖結果提示,步態周期下THA組術后髖關節在屈曲/伸展自由度的部分時相與對照組差異有統計學意義。

研究顯示THA患者術后步態周期內髖關節肌力、活動范圍以及步速、步頻、步長等時空參數均有所下降。Bahl等[6]納入74項研究共2 477例患者進行薈萃分析,比較THA患者與正常人群步態水平。結果顯示術后12個月時,THA患者步速和步幅明顯低于正常人群,步長更短。而本研究結果顯示對照組步長、步頻較THA組更高,但差異無統計學意義(P>0.05),分析可能與跑步機行走與平地自然行走狀態存在一定差異有關。對照組步態評分明顯高于THA組,差異有統計學意義(P<0.05),表明THA術后總體髖關節運動學未達到正常人水平。

在髖關節冠狀面活動方面,Bahl等[6]研究發現THA患者術后6周、3個月時髖關節冠狀面ROM仍顯著低于正常對照組。本研究對照組外展/內收ROM明顯大于THA組,差異有統計學意義,與上述研究結果相近。Arokoski等[14]通過對髖關節骨關節炎患者THA術后肌力研究,提出患者術后外展肌無力可能是導致殘留疼痛的原因。Mayr等[9]對17例后外側入路與16例直接前入路THA患者進行比較,發現后者髖關節冠狀面活動度較前者改善更顯著,分析與后外側入路對髖外展肌損傷更大,從而導致髖關節外展受限有關。既往研究表明經后外側入路THA會損傷髖外展肌,易導致外展肌無力;同時該入路需剝離部分股外側肌,也可能影響關節運動,從而影響患者步態恢復[15-16]。而本研究THA組患者手術均采用后外側入路,這可能是組間外展/內收ROM存在顯著差異的原因。

在髖關節外旋/內旋自由度上,本研究對照組ROM大于THA組,差異有統計學意義,考慮可能與術后重建軟組織瘢痕或纖維攣縮相關,導致髖關節受到外旋方向的持續應力及進一步內旋受限。在髖關節屈曲/伸展自由度上,Nantel等[17]研究發現THA患者術后重心控制能力降低,外展肌無力或髖關節疼痛的患者嘗試將重心向術側髖關節橫移,以盡量減少凈關節力矩,限制了矢狀面運動進展,導致術后骨盆前傾,進而引起屈曲/伸展活動度降低[18]。本研究中THA組ROM較對照組減小,與Nantel等[17]的研究結果一致。

謝珍艷等[19]采集了30名健康大學生三維步態數據,發現健康人群髖關節的外展/內收、外旋/內旋和屈曲/伸展三自由度隨著步態周期的進行而呈現規律變化。在本研究中,我們將髖關節局部坐標系中骨盆與股骨段的相對位置在一個步態周期中的變化規律呈現為步態圖,并在對照組中發現了同樣變化規律。對于THA患者,在外展/內收和外旋/內旋自由度上,曲線波形變化不明顯,說明THA髖關節在這兩個自由度上存在活動受限。屈曲/伸展自由度雖然與對照組有相似的波形變化規律,但是波幅降低,且在腳跟著地期、負載期和擺動末期與對照組存在差異,THA組屈曲度均明顯低于對照組。Prüfer等[20]的研究結果表明THA術后基于臨床表現和評分的結果顯示術后有顯著改善,但通過等速肌力測試發現與術前相比無顯著差異。術后肌力不足可能是影響屈曲/伸展自由度在部分時相與正常人群存在顯著差異的原因,這仍需要結合肌力與步態的臨床研究進一步探討。

綜上述,THA術后早期髖關節運動學未恢復至正常人水平。相關研究提示直接前入路THA能夠采用肌間隙入路,更好地保留髖關節周圍的肌群,較后外側入路THA更符合加速康復外科的治療理念[16, 21-23]。但目前尚無對比不同手術入路THA術后各自由度運動學的報道,有待進一步拓展研究。同時,THA術后的相對屈曲角度不足在步態周期多個時相中也存在顯著差異,也提示術后康復鍛煉和護理方面應重視關節屈伸方向的相關指導。

此外,本研究仍存在一些局限性。首先,由于納入的大部分THA患者術前髖關節疼痛及活動受限癥狀明顯,在跑步機上進行步行測試的摔倒風險極大,故無法對術前步態數據進行采集,導致無法進一步研究THA手術對患者髖關節運動學變化的影響。其次,本研究為單中心回顧性研究,樣本量和THA術后隨訪時間有限,THA術后髖關節運動學和步態遠期恢復情況有待擴展樣本量、多中心以及長期隨訪研究。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經廣東省人民醫院(廣東省醫學科學院)醫學研究倫理委員會批準(S2023-1026-01)

作者貢獻聲明 陳端勇:數據收集、文章撰寫;李夢遠:參與數據收集和患者隨訪;楊育暉:參與數據整理分析、文章修改及經費支持;鄭秋堅:指導研究設計及實施