引用本文: 韓大偉, 應立, 沙林林, 惠宇, 應鯉蔚, 張慶國, 梁軍波, 周曉波. 全關節鏡下彈性固定Latarjet手術治療合并嚴重骨缺損的肩關節前向不穩臨床研究. 中國修復重建外科雜志, 2024, 38(6): 666-671. doi: 10.7507/1002-1892.202403121 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

肩關節不穩通常需要手術治療,特別是對于運動要求較高的年輕患者[1]。最常見的外科治療方法包括以軟組織修補為主的Bankart手術,以及治療骨缺損為主的截骨轉位技術[2-3]。Latarjet手術是目前臨床上最主流的關節盂骨缺損修復術式,其廣泛用于治療伴關節盂骨缺損的肩關節前向不穩[4]。既往臨床研究表明該手術效果良好,術后肩關節脫位復發率低,恢復運動率高[1,5]。但該手術通常需要使用2個皮質螺釘固定骨移植物,術后存在螺釘拔出、斷裂、骨塊骨折、骨不連、骨吸收和移植物移位等螺釘相關并發癥[2]。

近年來,隨著關節鏡技術不斷發展和推廣,許多學者嘗試將螺釘固定改良為彈性固定方式,來減小創傷并降低螺釘相關并發癥發生率[6-7]。Boileau等[8]提出了一種線袢法彈性固定技術,臨床隨訪發現術后骨愈合率高達95%,且并發癥少于螺釘固定。生物力學研究[9]提示線袢法彈性固定也能達到良好固定強度。但是該固定方式對術者關節鏡操作技術要求較高[2],截骨操作較復雜,對周圍喙肩弓等組織損傷較大。深圳大學第一附屬醫院(深圳市第二人民醫院)陸偉教授團隊在既往關節鏡Latarjet手術基礎上進一步改良了喙突截取方法,使用雙線袢法彈性固定喙突骨塊,臨床效果滿意[10]。我院在該技術基礎上進一步改良了喙突截骨后轉位至關節盂的關節鏡下操作方法,并創新性地完成全關節鏡下彈性固定Latarjet手術,取得滿意臨床效果。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

納入標準:① 術前三維CT提示關節盂骨缺損>20%,或關節盂骨缺損>15%伴肩關節前向不穩且嚴重程度指數評分(ISIS)[11]>6分;② Bankart手術修復后肩關節前向不穩復發。排除標準:① 隨訪資料不完整;② 全身多發關節松弛;③ 合并肩關節其他疾病(如鎖骨骨折、肩鎖關節脫位、骨關節炎等);④ 合并其他系統疾病無法耐受手術。2020年6月—2023年2月共15例患者符合選擇標準納入研究。

本組男11例,女4例;年齡20~54歲,平均31.1歲。左肩7例,右肩8例。致傷原因:跌倒傷10例,交通事故傷3例,搬重物拉傷2例。三維CT示關節盂骨缺損16.3%~35.2%,平均24.4%。肩關節脫位3~8 次,平均4.2次。病程6~21個月,平均10.6個月。

1.2 手術方法

1.2.1 關節清理

手術均由同一主刀醫師完成。患者于全身麻醉下取健側臥位,患肢肩關節使用牽引架,維持外展30°~45° 牽引。術前常規測量關節盂骨缺損大小。首先建立關節鏡常規后方觀察入路,行盂肱關節腔檢查(關節腔內有無游離體、是否合并肩袖撕裂等)(圖1a)。作標準肩關節前方、肩峰前外側各約1.0 cm長切口,插入鞘管,用刨削器、射頻消融清理關節腔,清理損傷的創面和瘢痕組織,并用角銼插入肩關節盂和關節囊-韌帶-盂唇復體之間進行剝離,造成新鮮創面(圖1b)。

圖1

手術操作

圖1

手術操作

a. 后方觀察入路見關節盂前方缺損;b. 對關節盂進行局部新鮮化;c. 顯露喙突;d. 根據測量截取合適長度喙突;e. 關節盂骨隧道定位器;f. 使用特制定位器制作關節盂骨隧道;g. 顯露肩胛下肌腱并制作軟組織隧道;h. 喙突上的肱二頭肌短頭腱穿過肩胛下肌腱;i. 喙突骨塊及EndoButton引入關節盂骨缺損處;j. 使用喙突骨塊上的備用線進行喙突方向調整;k. 打結固定關節盂后方紐扣板;l. 前方關節囊-韌帶-盂唇復合體修復的縫線固定喙突骨塊

Figure1. Surgical procedurea. Posterior approach to visualize the anterior defect of the glenoid; b. Localized freshening of the glenoid; c. Exposure of the coracoid; d. Intercepting the coracoid of the appropriate length according to the measurements; e. Glenoid bone tunnel locator; f. Glenoid bone tunnel created using a special locator; g. Exposure of the subscapularis myotomes and creation of the soft-tissue channel; h. Short head tendon of the biceps brachii muscle on the rostral eminence was passed through the subscapularis myotomes; i. The coracoid and the EndoButton were placed into the defect of the articular glenoid bone; j. Use the spare wire on the coracoid for coracoid direction adjustment; k. Knot to secure the posterior button plate of the articular glenoid; l. Anterior glenoid-labral complex repaired with sutures to secure the coracoid bone block

1.2.2 喙突截骨

作肩峰前外側切口、喙突外側切口、肩鎖關節前方切口各約1.0 cm長,關節鏡下用刨削器、射頻消融清理切除肩峰下增生滑囊,顯露喙突至基底部(圖1c),剝離喙突內側的胸小肌止點。根據術前測量關節盂骨缺損大小,沿喙肩韌帶前方斜向后使用電鉆打孔后,骨刀截取合適大小喙突骨塊(圖1d);在截取的喙突骨塊中部制作直徑4.5 mm骨隧道,引入2股帶有EndoButton(施樂輝公司,美國)的高強度編織線,近端制作直徑2.5 mm骨道,引入1根2號愛惜邦縫線留作牽引線,以便于在關節鏡下調整骨塊位置和方向。將鏡頭經肩袖前方轉入關節內(圖1e),從后上方向前下方距離關節面約5 mm制作直徑4.5 mm骨隧道(圖1f),引入愛惜邦縫線備用。

1.2.3 肩胛下肌腱處理及喙突骨塊固定

關節鏡監視下從肩胛下肌肌腹上1/3處,從前向后鈍性分離制作一隧道,將牽引線引入,將骨塊穿肩胛下肌拉至肩胛盂前下方骨缺損區;再將高強度牽引線引入肩胛盂骨隧道內,從后方再引入1枚EndoButton,使用牽引線調整骨塊方向和位置,收緊牽引線打結固定,見轉位的喙突骨塊與肩胛盂吻合良好。再于肩胛盂前下方固定2~3枚帶線可吸收骨錨釘(強生公司,美國),尾線褥式縫合將關節囊-韌帶-盂唇復合體固定于盂唇緣,檢查固定滿意。見圖1g~l。檢查無活動出血,間斷縫合切口,術畢。

1.3 術后處理及療效評價指標

患者術后即刻可進行腕、肘關節主動屈伸、旋轉康復鍛煉;術后6周內使用外展支具0° 位外旋固定患肢,每天進行握拳、伸指等主動活動;術后2周后可進行小范圍(0°~60°)被動肩關節前屈動作;拆除支具后開始肩關節主動前屈和被動外展、外旋鍛煉;術后3個月允許主動向各方向運動,3個月后可逐漸恢復部分肩關節抗阻運動;6個月康復評估后可逐步恢復日常體育運動。

記錄手術時間和術中出血量;手術前后采用疼痛視覺模擬評分(VAS)評估疼痛緩解情況,Rowe評分、Walch-Duplay評分、美國肩關節和肘關節外科醫生(ASES)評分[10]評價肩關節功能恢復情況;評估肩關節各向活動度(range of motion,ROM),包括主動前屈、體側外旋、外展90° 外旋和內旋,其中內旋以平胸椎棘突水平計數;同時記錄術后并發癥發生情況。術后6個月和末次隨訪時行三維CT檢查,觀察移植骨塊吸收情況、骨塊與關節盂位置以及骨塊愈合情況[12]。

1.4 統計學方法

采用SPSS28.0及GraphPad Prism8.0.1統計軟件進行分析。計量資料經Shapiro-Wilk正態性檢驗,均符合正態分布,數據以均數±標準差表示,手術前后比較采用配對t檢驗。檢驗水準取雙側α=0.05。

2 結果

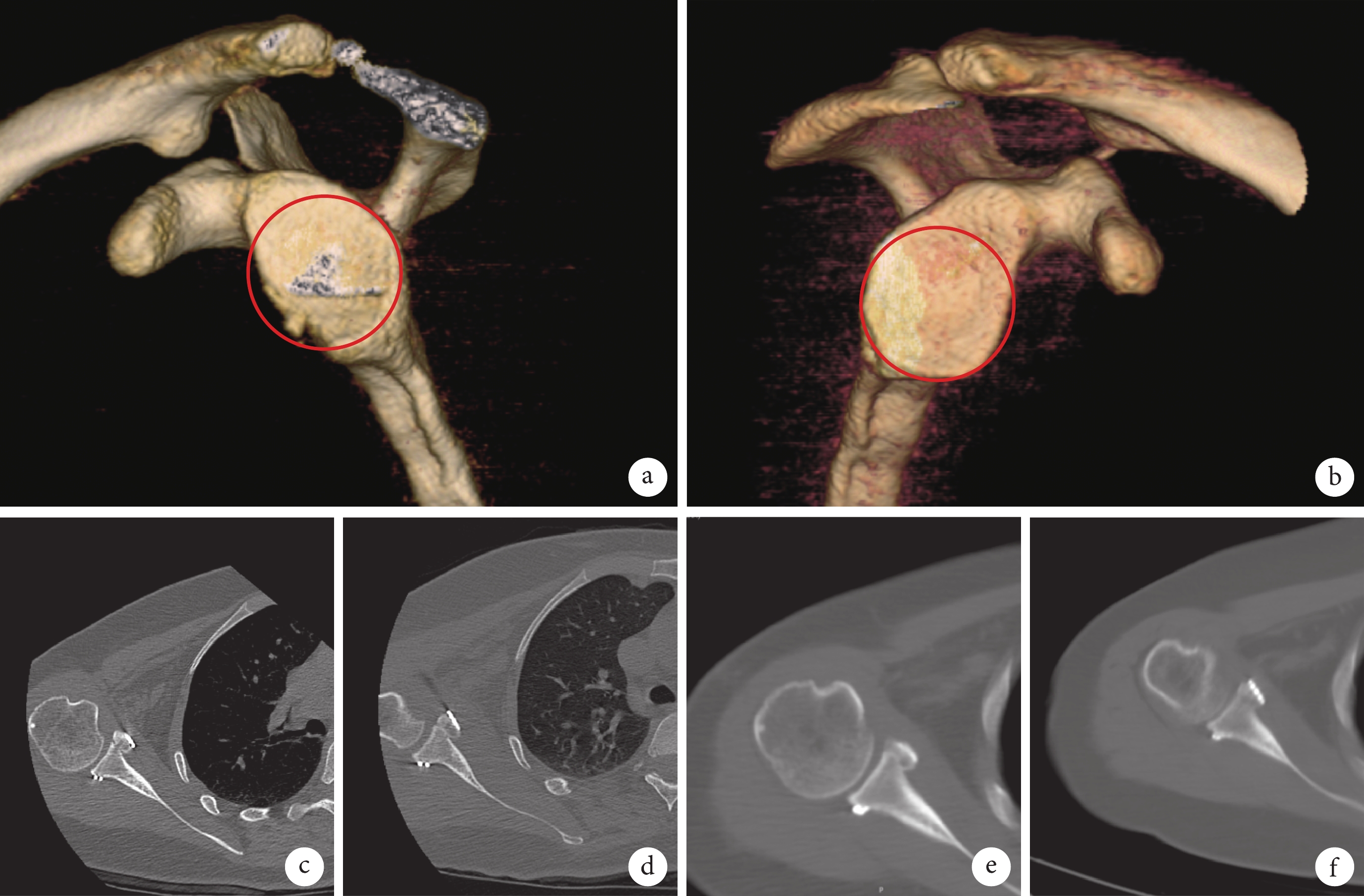

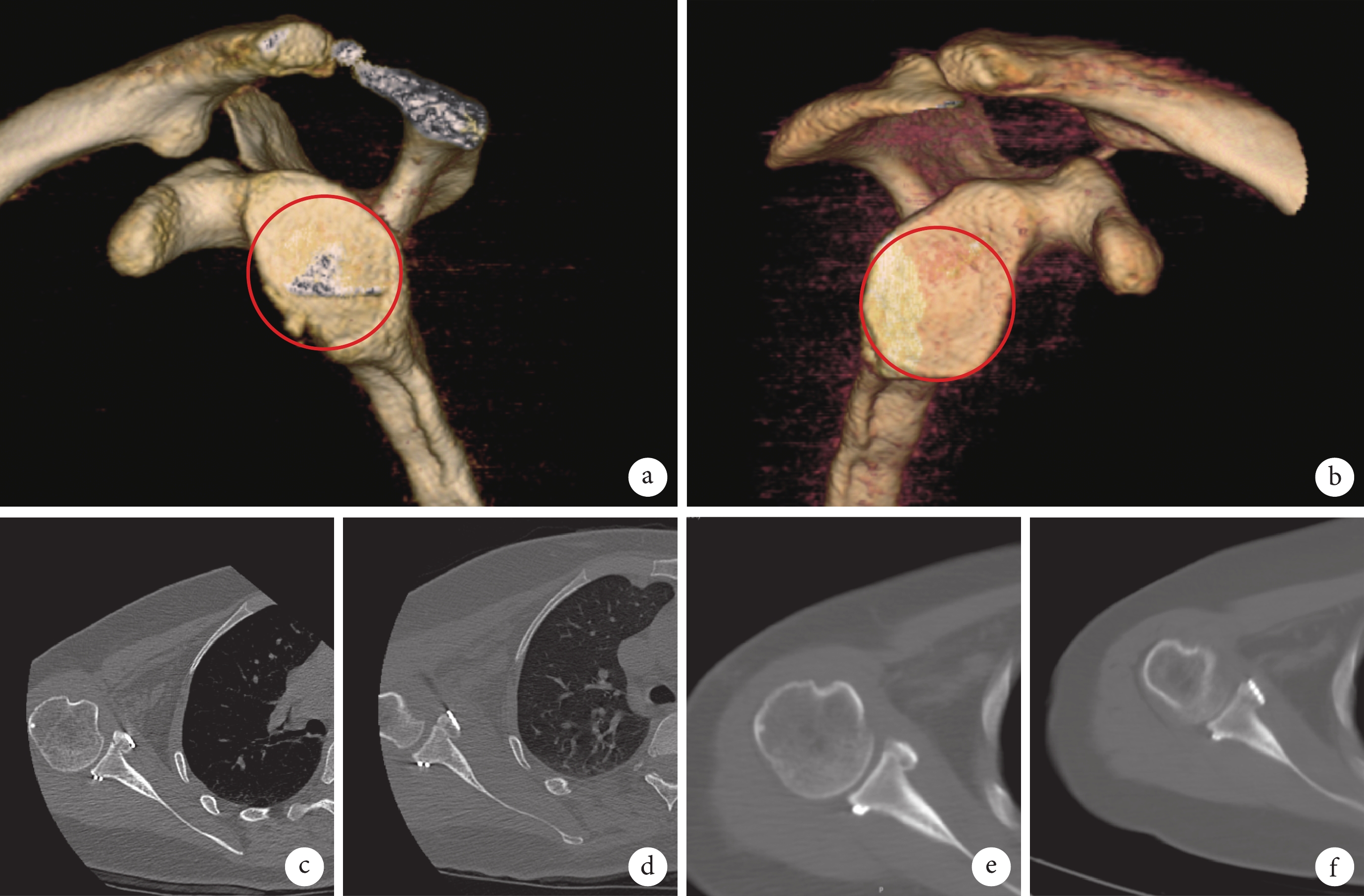

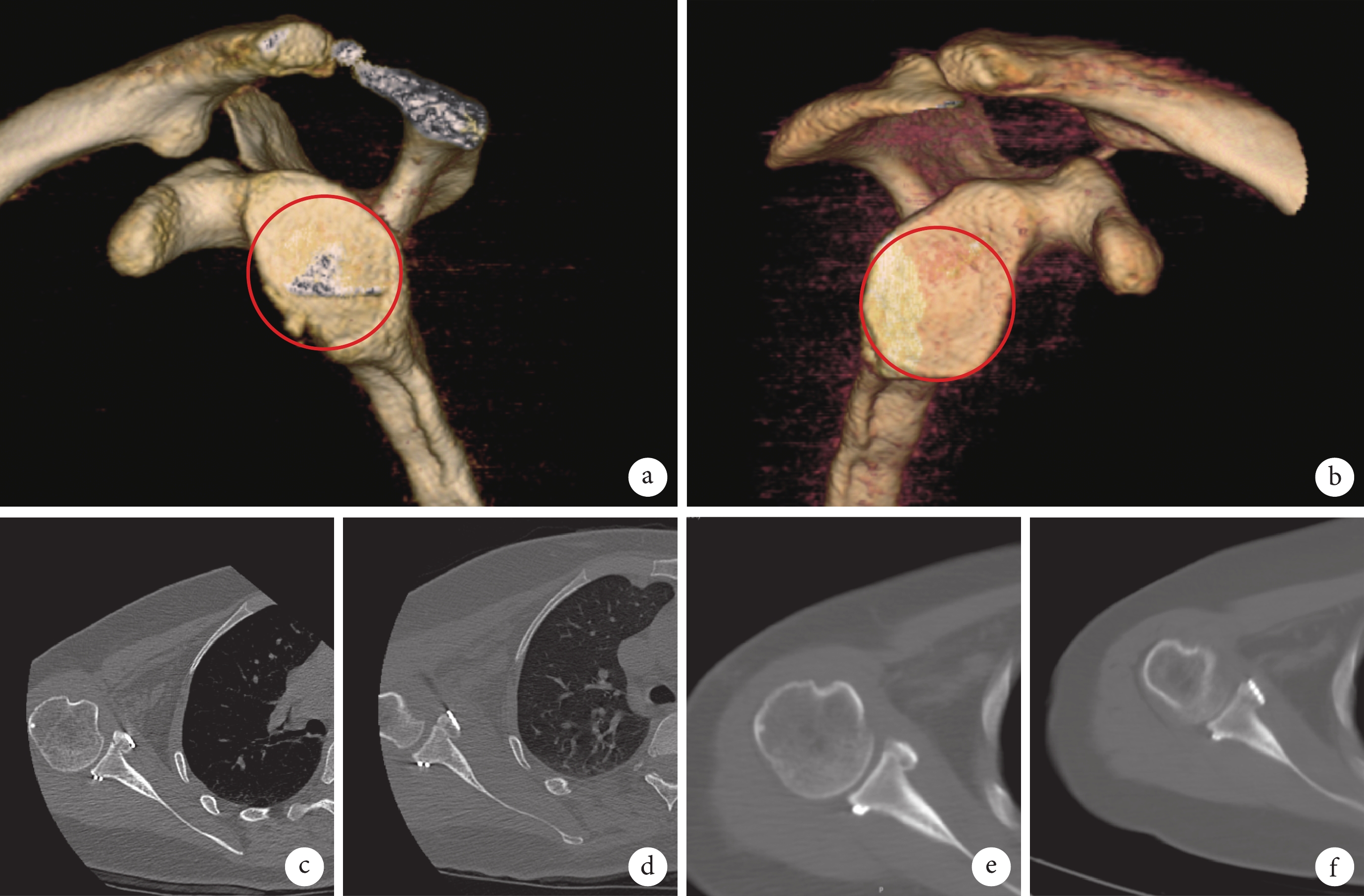

患者手術均順利完成,手術時間85~195 min,平均123.0 min;術中出血量20~75 mL,平均26.5 mL。15例患者均獲隨訪,隨訪時間13~32個月,平均18.7個月。隨訪期間患者均未出現肩關節感染、關節僵硬、血管神經損傷等嚴重并發癥。1例術后3個月出現移植骨塊部分吸收、骨不連,但末次隨訪時肩關節疼痛等臨床癥狀較術前改善,未發生肩關節脫位;其余患者未發現明顯骨塊骨折、肩關節脫位等情況。術后6個月隨訪時骨塊均已愈合。末次隨訪時,患者VAS評分、Rowe評分、Walch-Duplay評分和ASES評分均較術前改善,差異有統計學意義(P<0.05);肩關節主動前屈、體側外旋、外展90° 外旋和內旋ROM與術前比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1,圖2。

圖2

患者,男,38歲,左肩關節復發性前脫位

圖2

患者,男,38歲,左肩關節復發性前脫位

a. 術前三維CT示患側關節盂前方骨缺損約25%;b. 術前三維CT示健側關節盂完整;c. 術后3 d CT橫斷面示移植骨塊位置佳;d. 術后2個月CT橫斷面示骨塊無明顯移位及骨吸收;e. 術后6個月CT橫斷面示移植骨塊骨愈合;f. 術后15個月CT橫斷面示移植骨塊愈合,內固定良好

Figure2. A 38-year-old male patient presented with recurrent anterior dislocation of the left shouldera. Preoperative three-dimensional CT showed about 25% of the anterior glenoid bone defect on affected side; b. Preoperative three-dimensional CT showed glenoid integrity on healthy side; c. CT cross-sectional image at 3 days postoperatively showed the graft was in good position; d. CT cross-sectional image at 2 months postoperatively showed no obvious displacement of the bone block and no obvious bone resorption; e. CT cross-sectional image at 6 months postoperatively showed the osseous union; f. CT cross-sectional image at 15 months postoperatively showed the osseous union and good internal fixation

3 討論

Latarjet于1954年報道了將部分喙突截骨后使用螺釘固定至關節盂骨缺損處,治療伴有骨缺損的前方肩關節不穩臨床效果顯著[13]。因Latarjet手術需要使用螺釘固定移植骨塊,所以螺釘及移植骨塊的定位會顯著影響手術效果。臨床影像學評估發現[14],開放Latarjet手術后移植物位置不正確發生率為67%,將骨塊放置低于關節盂骨面,可能導致肩關節脫位復發風險上升;但如果高于關節盂關節面,則可能導致關節退行性改變。隨著關節鏡手術技術不斷改進,Lafosse等[15]報道了關節鏡下Latarjet手術,可在關節鏡下獲得更準確定位,并且手術切口更小;但其仍使用2枚螺釘固定移植骨塊,使得關節鏡下手術操作更復雜,還導致許多關節鏡操作相關并發癥。關節鏡下Latarjet手術雖然術后早期疼痛緩解明顯、臨床功能更好,但中遠期隨訪提示其并發癥發生情況與開放手術無明顯差異[13]。Boileau等[8]首次提出關節鏡下采用2個高強度EndoButton來固定喙突,以優化手術操作、減少植入物相關并發癥。陸偉教授團隊改良了關節鏡下雙EndoButton的手術切口,并優化了喙突穿過肩胛下肌腱等步驟,大大縮短了手術時間,臨床隨訪患者肩關節功能改善明顯[10]。本研究結果與之一致,采用全關節鏡下雙EndoButton彈性固定Latarjet手術治療合并嚴重骨缺損的肩關節前向不穩,術后臨床功能改善顯著,并發癥較少。

本研究中,末次隨訪時患者肩關節VAS評分、Rowe評分、ASES評分、Walch-Duplay評分均較術前明顯改善,肩關節ROM術后無明顯受限,與既往臨床研究結果一致。Shao等[7]對30例行關節鏡下彈性固定Latarjet手術患者進行超過3年隨訪,發現EndoButton固定喙突可以實現穩定固定,并取得較高骨愈合率和較低并發癥風險。關節鏡手術不僅切口更小,手術視野也較清晰,利于更準確定位。Neyton等[16]回顧性分析了208例接受喙突轉位Latarjet手術患者,其中79例采用開放螺釘固定,87例采用關節鏡下螺釘固定,42例采用關節鏡下EndoButton固定,結果發現關節鏡下固定裝置定位較開放技術更為精準。

本組患者隨訪期間均未出現明顯移位骨塊骨折等情況,也未出現肩關節再脫位。分析原因除了關節鏡下骨塊定位更準確外,考慮與EndoButton彈性固定方式密切相關。肩關節活動范圍較大,而移植骨塊表面無軟骨、盂唇等組織緩沖,肩關節活動時肱骨頭與移植骨塊的撞擊完全由螺釘來對抗、抵消,所以螺釘固定術后常見并發癥是骨關節炎,其次才是骨吸收、骨不連等[13]。而EndoButton彈性固定技術提供了靈活固定,同時表現出與螺釘相當的生物力學強度,當肩關節活動與肱骨頭產生撞擊時,移植骨塊可能會發生微小移位[17]。Azoulay等[18]通過生物力學研究也發現螺釘固定的剛性更大,而EndoButton固定的張力更小,在骨塊愈合前存在相對大的骨塊微動。在固定強度方面,多項研究提示EndoButton固定顯示出與傳統螺釘相似的功能結果和運動范圍,兩種固定方式的最大載荷與失效無明顯差異,提示在Latarjet 手術中能達到相似的固定強度[19-20]。

本研究中有1例患者隨訪時發現移位骨塊吸收,但隨訪期間未見明顯骨隧道破壞、感染等,分析為固定骨塊的線結松弛所致。雖然關節鏡手術可以獲得更好的觀察視野[1,21],通過改良定制器械可以得到更準確的隧道定位[13,22],但在最后固定袢環對縫線打結時,由于縫線本身固有的延展性或打結固定過程中操作不當,都可能造成袢環松弛,引起移位骨塊吸收[2,23]。我們的經驗是使用較纖細的高強度縫線,最后打結前將縫線進行預張牽拉,從而減少袢環松弛情況的發生。由于該手術全部在關節鏡下進行,所以將喙突骨塊穿過肩胛下肌腱轉位至關節盂骨缺損處,是手術操作難點,我們的經驗是關節鏡下反復定位、確認肩胛下肌腱開口位置,必要時使用細穿刺針預評估合適位置;其次是牽引喙突骨塊穿過肩胛下肌腱時要保留2組不同方向的引導線,便于牽拉或調整骨塊位置及方向。

綜上述,全關節鏡下彈性固定Latarjet手術治療合并嚴重骨缺損的肩關節前向不穩,術后臨床功能改善明顯,影像學檢查提示移植骨塊位置滿意,未發生明顯骨折、脫位等并發癥。但本研究隨訪時間較短,病例數量有限且缺乏對照,未進行相關生物力學測試,以后將納入更多患者并延長隨訪時間來進一步驗證該技術的臨床效果。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;課題經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經浙江省臺州醫院倫理委員會批準(KL20240440);患者均簽署知情同意書

作者貢獻聲明 周曉波、梁軍波:參與研究設計、對文章的知識性內容作批評性審閱;韓大偉、張慶國、周曉波:參與研究實施;韓大偉、應立:數據收集;應立、應鯉蔚:統計分析;韓大偉:文章撰寫;沙林林、惠宇:術后康復指導

肩關節不穩通常需要手術治療,特別是對于運動要求較高的年輕患者[1]。最常見的外科治療方法包括以軟組織修補為主的Bankart手術,以及治療骨缺損為主的截骨轉位技術[2-3]。Latarjet手術是目前臨床上最主流的關節盂骨缺損修復術式,其廣泛用于治療伴關節盂骨缺損的肩關節前向不穩[4]。既往臨床研究表明該手術效果良好,術后肩關節脫位復發率低,恢復運動率高[1,5]。但該手術通常需要使用2個皮質螺釘固定骨移植物,術后存在螺釘拔出、斷裂、骨塊骨折、骨不連、骨吸收和移植物移位等螺釘相關并發癥[2]。

近年來,隨著關節鏡技術不斷發展和推廣,許多學者嘗試將螺釘固定改良為彈性固定方式,來減小創傷并降低螺釘相關并發癥發生率[6-7]。Boileau等[8]提出了一種線袢法彈性固定技術,臨床隨訪發現術后骨愈合率高達95%,且并發癥少于螺釘固定。生物力學研究[9]提示線袢法彈性固定也能達到良好固定強度。但是該固定方式對術者關節鏡操作技術要求較高[2],截骨操作較復雜,對周圍喙肩弓等組織損傷較大。深圳大學第一附屬醫院(深圳市第二人民醫院)陸偉教授團隊在既往關節鏡Latarjet手術基礎上進一步改良了喙突截取方法,使用雙線袢法彈性固定喙突骨塊,臨床效果滿意[10]。我院在該技術基礎上進一步改良了喙突截骨后轉位至關節盂的關節鏡下操作方法,并創新性地完成全關節鏡下彈性固定Latarjet手術,取得滿意臨床效果。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

納入標準:① 術前三維CT提示關節盂骨缺損>20%,或關節盂骨缺損>15%伴肩關節前向不穩且嚴重程度指數評分(ISIS)[11]>6分;② Bankart手術修復后肩關節前向不穩復發。排除標準:① 隨訪資料不完整;② 全身多發關節松弛;③ 合并肩關節其他疾病(如鎖骨骨折、肩鎖關節脫位、骨關節炎等);④ 合并其他系統疾病無法耐受手術。2020年6月—2023年2月共15例患者符合選擇標準納入研究。

本組男11例,女4例;年齡20~54歲,平均31.1歲。左肩7例,右肩8例。致傷原因:跌倒傷10例,交通事故傷3例,搬重物拉傷2例。三維CT示關節盂骨缺損16.3%~35.2%,平均24.4%。肩關節脫位3~8 次,平均4.2次。病程6~21個月,平均10.6個月。

1.2 手術方法

1.2.1 關節清理

手術均由同一主刀醫師完成。患者于全身麻醉下取健側臥位,患肢肩關節使用牽引架,維持外展30°~45° 牽引。術前常規測量關節盂骨缺損大小。首先建立關節鏡常規后方觀察入路,行盂肱關節腔檢查(關節腔內有無游離體、是否合并肩袖撕裂等)(圖1a)。作標準肩關節前方、肩峰前外側各約1.0 cm長切口,插入鞘管,用刨削器、射頻消融清理關節腔,清理損傷的創面和瘢痕組織,并用角銼插入肩關節盂和關節囊-韌帶-盂唇復體之間進行剝離,造成新鮮創面(圖1b)。

圖1

手術操作

圖1

手術操作

a. 后方觀察入路見關節盂前方缺損;b. 對關節盂進行局部新鮮化;c. 顯露喙突;d. 根據測量截取合適長度喙突;e. 關節盂骨隧道定位器;f. 使用特制定位器制作關節盂骨隧道;g. 顯露肩胛下肌腱并制作軟組織隧道;h. 喙突上的肱二頭肌短頭腱穿過肩胛下肌腱;i. 喙突骨塊及EndoButton引入關節盂骨缺損處;j. 使用喙突骨塊上的備用線進行喙突方向調整;k. 打結固定關節盂后方紐扣板;l. 前方關節囊-韌帶-盂唇復合體修復的縫線固定喙突骨塊

Figure1. Surgical procedurea. Posterior approach to visualize the anterior defect of the glenoid; b. Localized freshening of the glenoid; c. Exposure of the coracoid; d. Intercepting the coracoid of the appropriate length according to the measurements; e. Glenoid bone tunnel locator; f. Glenoid bone tunnel created using a special locator; g. Exposure of the subscapularis myotomes and creation of the soft-tissue channel; h. Short head tendon of the biceps brachii muscle on the rostral eminence was passed through the subscapularis myotomes; i. The coracoid and the EndoButton were placed into the defect of the articular glenoid bone; j. Use the spare wire on the coracoid for coracoid direction adjustment; k. Knot to secure the posterior button plate of the articular glenoid; l. Anterior glenoid-labral complex repaired with sutures to secure the coracoid bone block

1.2.2 喙突截骨

作肩峰前外側切口、喙突外側切口、肩鎖關節前方切口各約1.0 cm長,關節鏡下用刨削器、射頻消融清理切除肩峰下增生滑囊,顯露喙突至基底部(圖1c),剝離喙突內側的胸小肌止點。根據術前測量關節盂骨缺損大小,沿喙肩韌帶前方斜向后使用電鉆打孔后,骨刀截取合適大小喙突骨塊(圖1d);在截取的喙突骨塊中部制作直徑4.5 mm骨隧道,引入2股帶有EndoButton(施樂輝公司,美國)的高強度編織線,近端制作直徑2.5 mm骨道,引入1根2號愛惜邦縫線留作牽引線,以便于在關節鏡下調整骨塊位置和方向。將鏡頭經肩袖前方轉入關節內(圖1e),從后上方向前下方距離關節面約5 mm制作直徑4.5 mm骨隧道(圖1f),引入愛惜邦縫線備用。

1.2.3 肩胛下肌腱處理及喙突骨塊固定

關節鏡監視下從肩胛下肌肌腹上1/3處,從前向后鈍性分離制作一隧道,將牽引線引入,將骨塊穿肩胛下肌拉至肩胛盂前下方骨缺損區;再將高強度牽引線引入肩胛盂骨隧道內,從后方再引入1枚EndoButton,使用牽引線調整骨塊方向和位置,收緊牽引線打結固定,見轉位的喙突骨塊與肩胛盂吻合良好。再于肩胛盂前下方固定2~3枚帶線可吸收骨錨釘(強生公司,美國),尾線褥式縫合將關節囊-韌帶-盂唇復合體固定于盂唇緣,檢查固定滿意。見圖1g~l。檢查無活動出血,間斷縫合切口,術畢。

1.3 術后處理及療效評價指標

患者術后即刻可進行腕、肘關節主動屈伸、旋轉康復鍛煉;術后6周內使用外展支具0° 位外旋固定患肢,每天進行握拳、伸指等主動活動;術后2周后可進行小范圍(0°~60°)被動肩關節前屈動作;拆除支具后開始肩關節主動前屈和被動外展、外旋鍛煉;術后3個月允許主動向各方向運動,3個月后可逐漸恢復部分肩關節抗阻運動;6個月康復評估后可逐步恢復日常體育運動。

記錄手術時間和術中出血量;手術前后采用疼痛視覺模擬評分(VAS)評估疼痛緩解情況,Rowe評分、Walch-Duplay評分、美國肩關節和肘關節外科醫生(ASES)評分[10]評價肩關節功能恢復情況;評估肩關節各向活動度(range of motion,ROM),包括主動前屈、體側外旋、外展90° 外旋和內旋,其中內旋以平胸椎棘突水平計數;同時記錄術后并發癥發生情況。術后6個月和末次隨訪時行三維CT檢查,觀察移植骨塊吸收情況、骨塊與關節盂位置以及骨塊愈合情況[12]。

1.4 統計學方法

采用SPSS28.0及GraphPad Prism8.0.1統計軟件進行分析。計量資料經Shapiro-Wilk正態性檢驗,均符合正態分布,數據以均數±標準差表示,手術前后比較采用配對t檢驗。檢驗水準取雙側α=0.05。

2 結果

患者手術均順利完成,手術時間85~195 min,平均123.0 min;術中出血量20~75 mL,平均26.5 mL。15例患者均獲隨訪,隨訪時間13~32個月,平均18.7個月。隨訪期間患者均未出現肩關節感染、關節僵硬、血管神經損傷等嚴重并發癥。1例術后3個月出現移植骨塊部分吸收、骨不連,但末次隨訪時肩關節疼痛等臨床癥狀較術前改善,未發生肩關節脫位;其余患者未發現明顯骨塊骨折、肩關節脫位等情況。術后6個月隨訪時骨塊均已愈合。末次隨訪時,患者VAS評分、Rowe評分、Walch-Duplay評分和ASES評分均較術前改善,差異有統計學意義(P<0.05);肩關節主動前屈、體側外旋、外展90° 外旋和內旋ROM與術前比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1,圖2。

圖2

患者,男,38歲,左肩關節復發性前脫位

圖2

患者,男,38歲,左肩關節復發性前脫位

a. 術前三維CT示患側關節盂前方骨缺損約25%;b. 術前三維CT示健側關節盂完整;c. 術后3 d CT橫斷面示移植骨塊位置佳;d. 術后2個月CT橫斷面示骨塊無明顯移位及骨吸收;e. 術后6個月CT橫斷面示移植骨塊骨愈合;f. 術后15個月CT橫斷面示移植骨塊愈合,內固定良好

Figure2. A 38-year-old male patient presented with recurrent anterior dislocation of the left shouldera. Preoperative three-dimensional CT showed about 25% of the anterior glenoid bone defect on affected side; b. Preoperative three-dimensional CT showed glenoid integrity on healthy side; c. CT cross-sectional image at 3 days postoperatively showed the graft was in good position; d. CT cross-sectional image at 2 months postoperatively showed no obvious displacement of the bone block and no obvious bone resorption; e. CT cross-sectional image at 6 months postoperatively showed the osseous union; f. CT cross-sectional image at 15 months postoperatively showed the osseous union and good internal fixation

3 討論

Latarjet于1954年報道了將部分喙突截骨后使用螺釘固定至關節盂骨缺損處,治療伴有骨缺損的前方肩關節不穩臨床效果顯著[13]。因Latarjet手術需要使用螺釘固定移植骨塊,所以螺釘及移植骨塊的定位會顯著影響手術效果。臨床影像學評估發現[14],開放Latarjet手術后移植物位置不正確發生率為67%,將骨塊放置低于關節盂骨面,可能導致肩關節脫位復發風險上升;但如果高于關節盂關節面,則可能導致關節退行性改變。隨著關節鏡手術技術不斷改進,Lafosse等[15]報道了關節鏡下Latarjet手術,可在關節鏡下獲得更準確定位,并且手術切口更小;但其仍使用2枚螺釘固定移植骨塊,使得關節鏡下手術操作更復雜,還導致許多關節鏡操作相關并發癥。關節鏡下Latarjet手術雖然術后早期疼痛緩解明顯、臨床功能更好,但中遠期隨訪提示其并發癥發生情況與開放手術無明顯差異[13]。Boileau等[8]首次提出關節鏡下采用2個高強度EndoButton來固定喙突,以優化手術操作、減少植入物相關并發癥。陸偉教授團隊改良了關節鏡下雙EndoButton的手術切口,并優化了喙突穿過肩胛下肌腱等步驟,大大縮短了手術時間,臨床隨訪患者肩關節功能改善明顯[10]。本研究結果與之一致,采用全關節鏡下雙EndoButton彈性固定Latarjet手術治療合并嚴重骨缺損的肩關節前向不穩,術后臨床功能改善顯著,并發癥較少。

本研究中,末次隨訪時患者肩關節VAS評分、Rowe評分、ASES評分、Walch-Duplay評分均較術前明顯改善,肩關節ROM術后無明顯受限,與既往臨床研究結果一致。Shao等[7]對30例行關節鏡下彈性固定Latarjet手術患者進行超過3年隨訪,發現EndoButton固定喙突可以實現穩定固定,并取得較高骨愈合率和較低并發癥風險。關節鏡手術不僅切口更小,手術視野也較清晰,利于更準確定位。Neyton等[16]回顧性分析了208例接受喙突轉位Latarjet手術患者,其中79例采用開放螺釘固定,87例采用關節鏡下螺釘固定,42例采用關節鏡下EndoButton固定,結果發現關節鏡下固定裝置定位較開放技術更為精準。

本組患者隨訪期間均未出現明顯移位骨塊骨折等情況,也未出現肩關節再脫位。分析原因除了關節鏡下骨塊定位更準確外,考慮與EndoButton彈性固定方式密切相關。肩關節活動范圍較大,而移植骨塊表面無軟骨、盂唇等組織緩沖,肩關節活動時肱骨頭與移植骨塊的撞擊完全由螺釘來對抗、抵消,所以螺釘固定術后常見并發癥是骨關節炎,其次才是骨吸收、骨不連等[13]。而EndoButton彈性固定技術提供了靈活固定,同時表現出與螺釘相當的生物力學強度,當肩關節活動與肱骨頭產生撞擊時,移植骨塊可能會發生微小移位[17]。Azoulay等[18]通過生物力學研究也發現螺釘固定的剛性更大,而EndoButton固定的張力更小,在骨塊愈合前存在相對大的骨塊微動。在固定強度方面,多項研究提示EndoButton固定顯示出與傳統螺釘相似的功能結果和運動范圍,兩種固定方式的最大載荷與失效無明顯差異,提示在Latarjet 手術中能達到相似的固定強度[19-20]。

本研究中有1例患者隨訪時發現移位骨塊吸收,但隨訪期間未見明顯骨隧道破壞、感染等,分析為固定骨塊的線結松弛所致。雖然關節鏡手術可以獲得更好的觀察視野[1,21],通過改良定制器械可以得到更準確的隧道定位[13,22],但在最后固定袢環對縫線打結時,由于縫線本身固有的延展性或打結固定過程中操作不當,都可能造成袢環松弛,引起移位骨塊吸收[2,23]。我們的經驗是使用較纖細的高強度縫線,最后打結前將縫線進行預張牽拉,從而減少袢環松弛情況的發生。由于該手術全部在關節鏡下進行,所以將喙突骨塊穿過肩胛下肌腱轉位至關節盂骨缺損處,是手術操作難點,我們的經驗是關節鏡下反復定位、確認肩胛下肌腱開口位置,必要時使用細穿刺針預評估合適位置;其次是牽引喙突骨塊穿過肩胛下肌腱時要保留2組不同方向的引導線,便于牽拉或調整骨塊位置及方向。

綜上述,全關節鏡下彈性固定Latarjet手術治療合并嚴重骨缺損的肩關節前向不穩,術后臨床功能改善明顯,影像學檢查提示移植骨塊位置滿意,未發生明顯骨折、脫位等并發癥。但本研究隨訪時間較短,病例數量有限且缺乏對照,未進行相關生物力學測試,以后將納入更多患者并延長隨訪時間來進一步驗證該技術的臨床效果。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;課題經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經浙江省臺州醫院倫理委員會批準(KL20240440);患者均簽署知情同意書

作者貢獻聲明 周曉波、梁軍波:參與研究設計、對文章的知識性內容作批評性審閱;韓大偉、張慶國、周曉波:參與研究實施;韓大偉、應立:數據收集;應立、應鯉蔚:統計分析;韓大偉:文章撰寫;沙林林、惠宇:術后康復指導