引用本文: 郭松, 張冶, 尚軍, 孟磊, 李東風, 李政陽, 王明月. 機器人輔助微創和開放徒手經椎間孔腰椎椎體間融合術治療單節段退行性腰椎滑脫臨床療效及對鄰近節段退變的影響. 中國修復重建外科雜志, 2024, 38(11): 1379-1385. doi: 10.7507/1002-1892.202404059 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

退行性腰椎滑脫(degenerative lumbar spondylolisthesis,DLS)常繼發于椎間盤或小關節退行性變導致的1個或多個椎體節段不穩定,其特點是上椎體相對于下椎體的前向滑動[1]。隨著脊柱外科技術的發展,DLS的手術治療方案已從經椎間孔腰椎椎體間融合術(transforaminal lumbar interbody fusion,TLIF)為代表的椎間融合術,發展成了以微創TLIF(minimally invasive TLIF,MIS-TLIF)為代表的微創椎間融合術,微創術式減少了傳統開放手術對腰背部肌肉造成的醫源性損傷[2]。雖然大多數患者癥狀在腰椎融合術后會得到緩解,但融合引起的脊柱生物力學變化可能會加速鄰近節段退變(adjacent segmental degeneration,ASD)。ASD一般是由矢狀位失衡、關節突關節侵犯等因素引起的包括椎間隙變窄在內的影像學改變[3-5],最終會引起腰背部疼痛或間歇性跛行等臨床癥狀[6]。

近年來,隨著機器人輔助技術逐漸應用于脊柱手術,越來越多研究表明將機器人輔助技術和MIS-TLIF結合能夠提高術中植釘準確率、減少術中失血量以及加快患者術后康復[7-8]。然而,目前有關DLS患者在機器人輔助MIS-TLIF術后發生ASD的研究較少。因此,本研究擬通過回顧分析2019年11月—2021年10月采用機器人輔助MIS-TLIF和開放徒手TLIF的臨床和影像學結果,比較兩種術式治療DLS的療效差異以及分析影響術后發生ASD的危險因素。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者納入標準:① Meyerding分度 Ⅰ、Ⅱ度單節段(L4、5)DLS;② 臨床表現為嚴重腰腿疼痛,且經保守治療至少3個月后癥狀無法有效緩解;③ 腰椎X線片及三維CT等影像學資料完整;④ 隨訪時間12個月以上且臨床資料完整。排除標準:① 既往存在脊柱手術史;② 伴有脊柱側凸或脊柱畸形;③ 合并重度骨質疏松。

2019年11月—2021年10月共116例患者符合選擇標準納入研究。根據手術方式分為機器人組 [45例,天璣骨科機器人(北京天智航醫療科技股份有限公司)輔助下MIS-TLIF] 和開放組(71例,開放徒手TLIF)。兩組患者性別、年齡、身體質量指數、DLS Meyerding分度及術前Pfirrmann分級(評估L3、4椎間盤退變)[9]、Weishaupt分級(評估L3、4關節突關節退變)[10]、L3、4椎間隙高度(disc height,DH)、L3、4椎間活動度、矢狀位參數 [包括骨盆入射角(pelvic incidence,PI)、腰椎前凸角(lumbar lordosis,LL)、骶骨傾斜角(sacral slope,SS)、骨盆傾斜角(pelvic tilt,PT)]、Cage高度等基線資料比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。

1.2 手術方法

1.2.1 機器人組

患者于全身麻醉后取俯臥位,常規消毒鋪巾。通過后正中線入路作縱切口,逐層分離皮膚、筋膜和椎旁肌等,直至充分暴露L3~L5棘突。將示蹤器固定于L3棘突處,連接天璣骨科機器人系統,啟動C臂掃描儀完成對手術節段的脊柱三維成像和配準工作。由同一團隊的高年資醫生使用天璣骨科機器人系統完成椎弓根螺釘的植釘規劃。隨后在機械臂指引下于L4和L5棘突雙側置入導針,透視后確認微創通道角度無誤。沿最長肌和多裂肌間隙置入MIS-TLIF工作通道系統,切除患側L4椎體的下關節突、L5椎體的上關節突以及部分椎板。隨后充分顯露椎間盤,并使用刮刀徹底清除椎間盤和軟骨終板,操作過程中牽開神經根和硬膜囊。確認神經根充分減壓后,在椎間隙中填充適量自體骨或同種異體骨(杭州鴻立生物醫療科技有限公司)并植入不同高度的Cage。撤去導絲后沿相應通道植入椎弓根螺釘,選取合適長度的鈦棒適度縱向加壓并安裝,確保恢復腰椎的生理前凸。再次透視觀察螺釘和Cage植入情況,確認位置良好后擰緊螺帽。仔細沖洗術區,留置引流管1根并逐層縫合切口。

1.2.2 開放組

患者于全身麻醉后取俯臥位,經透視定位后沿背部中線作5 cm長手術切口,充分暴露L4、L5的棘突、椎板和關節突關節,以“人”字嵴作為進釘點植入椎弓根螺釘。經C臂X線機透視確認螺釘位置良好后,切除患側L4椎板下緣和下關節突以及L5椎板上緣和上關節突。后續減壓、植骨等操作步驟同機器人組。

1.3 術后處理

術后兩組患者臥床休息,密切觀察患者生命體征、手術切開及引流情況;根據患者具體情況予以鎮痛、預防感染和下肢深靜脈血栓形成等對癥處理;患者拔管后嚴格佩戴腰圍下地活動,行腰背肌功能鍛煉。

1.4 療效評價指標

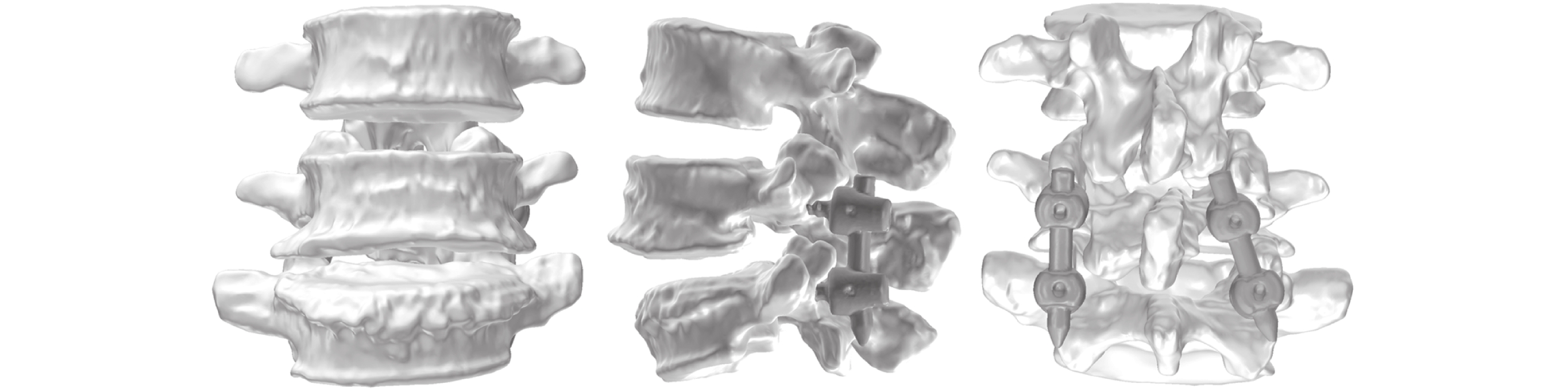

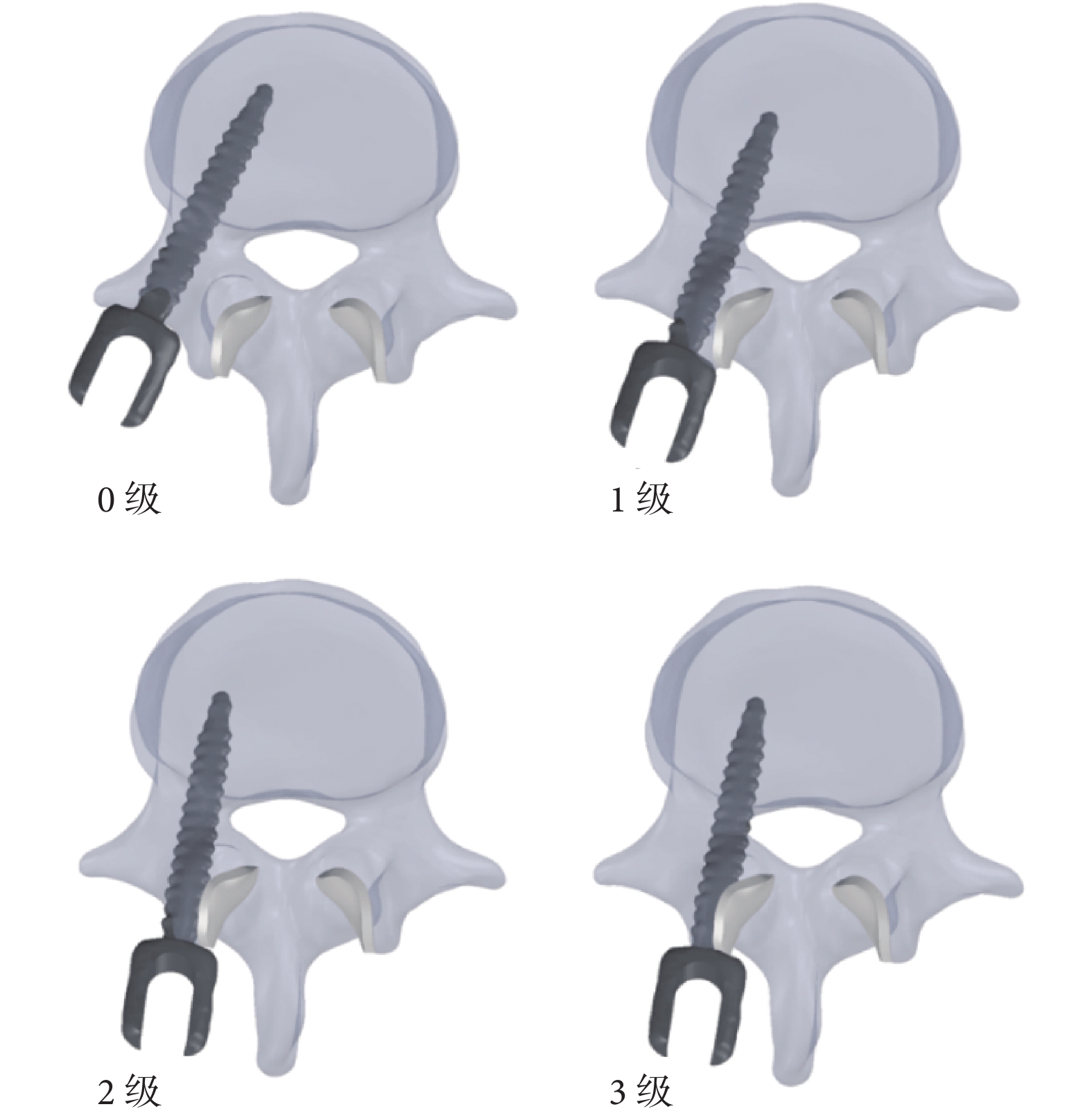

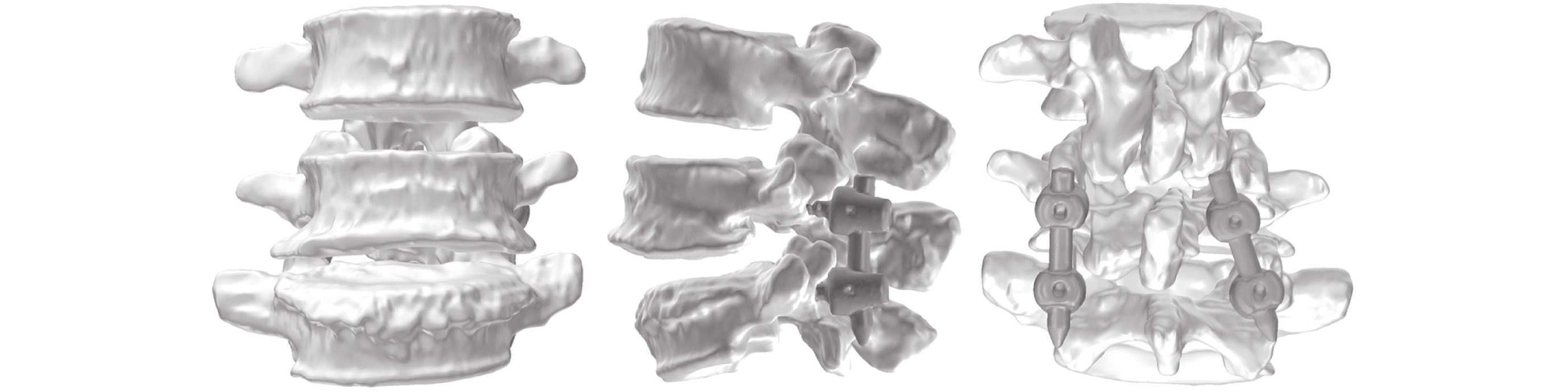

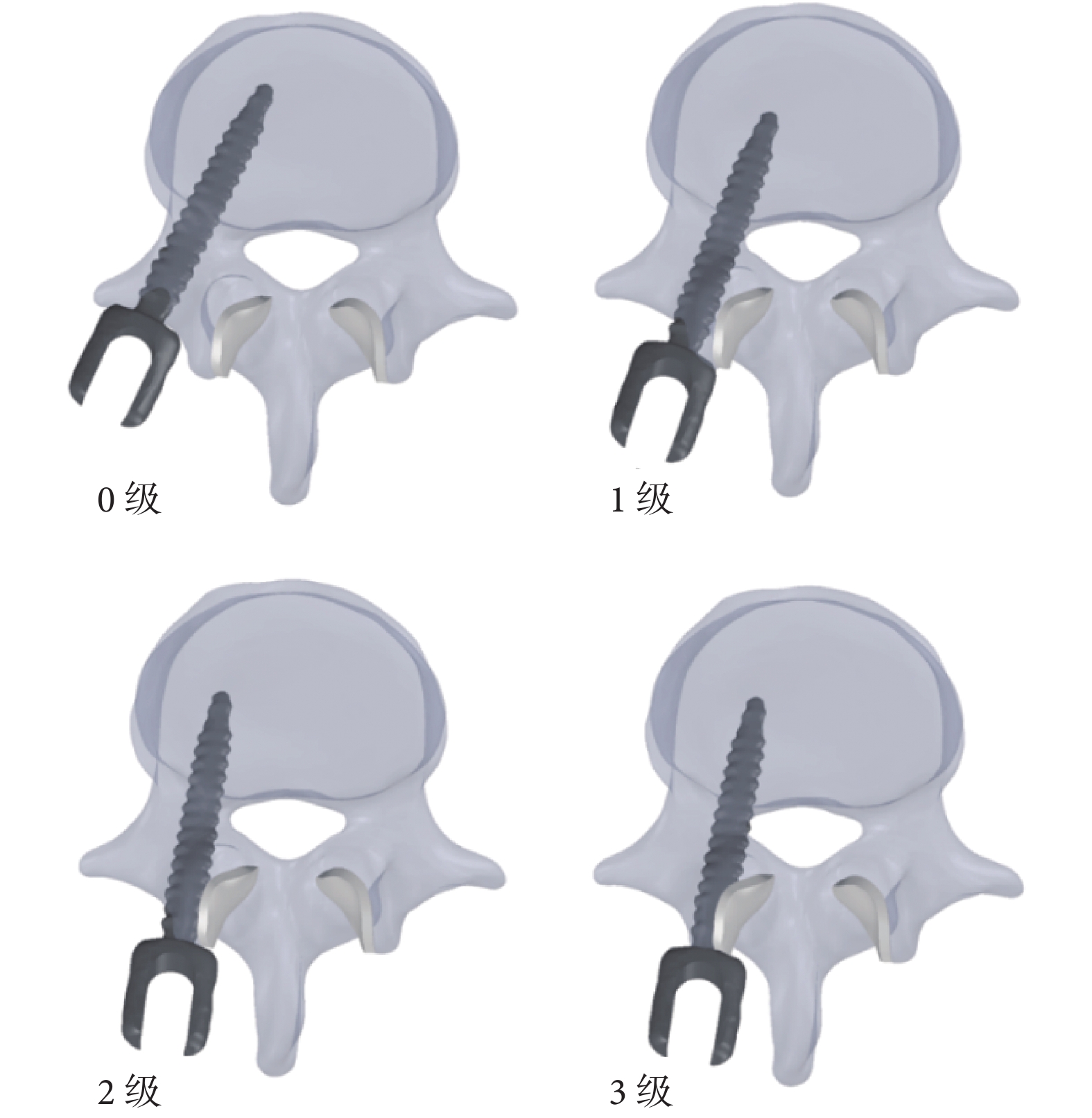

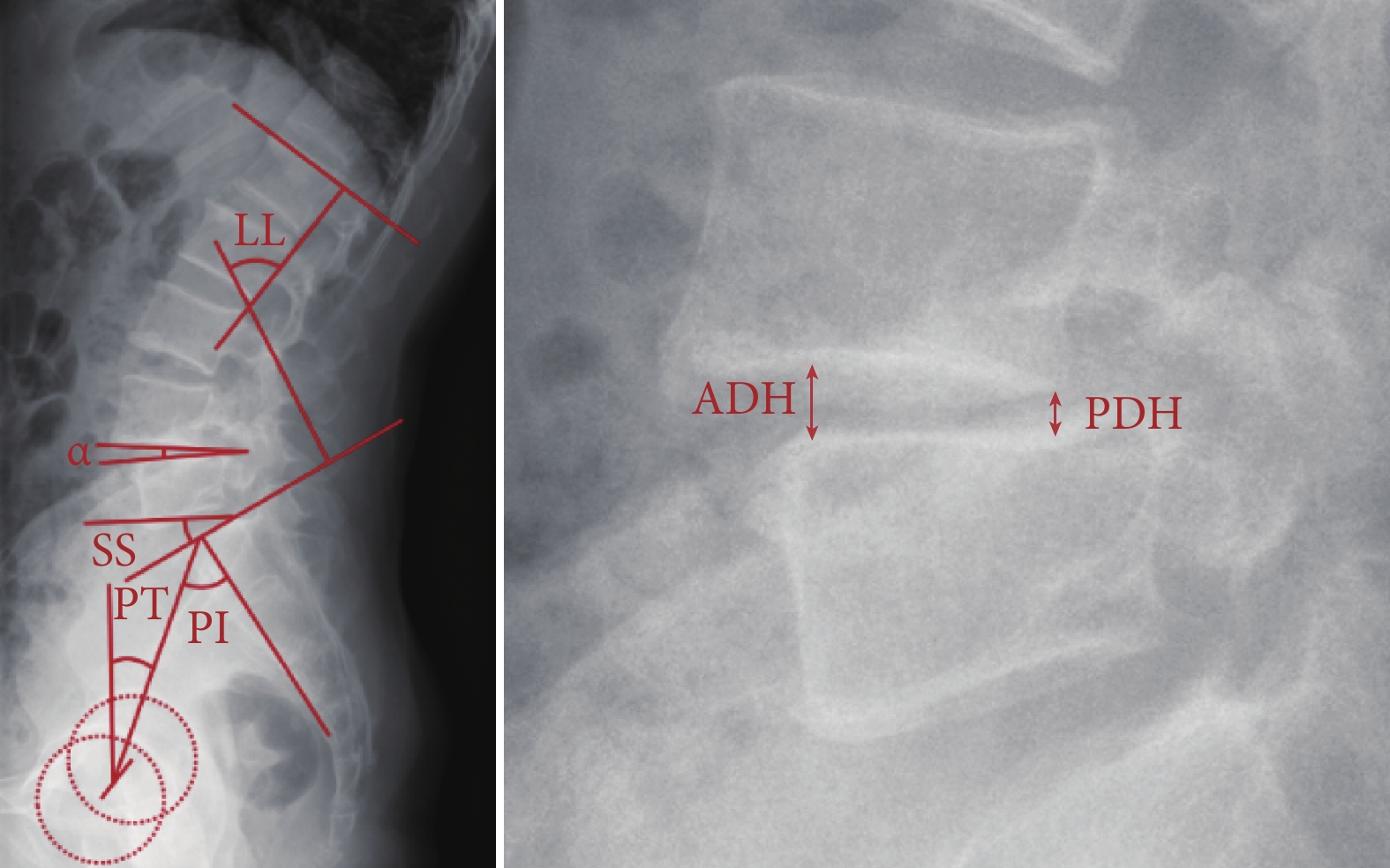

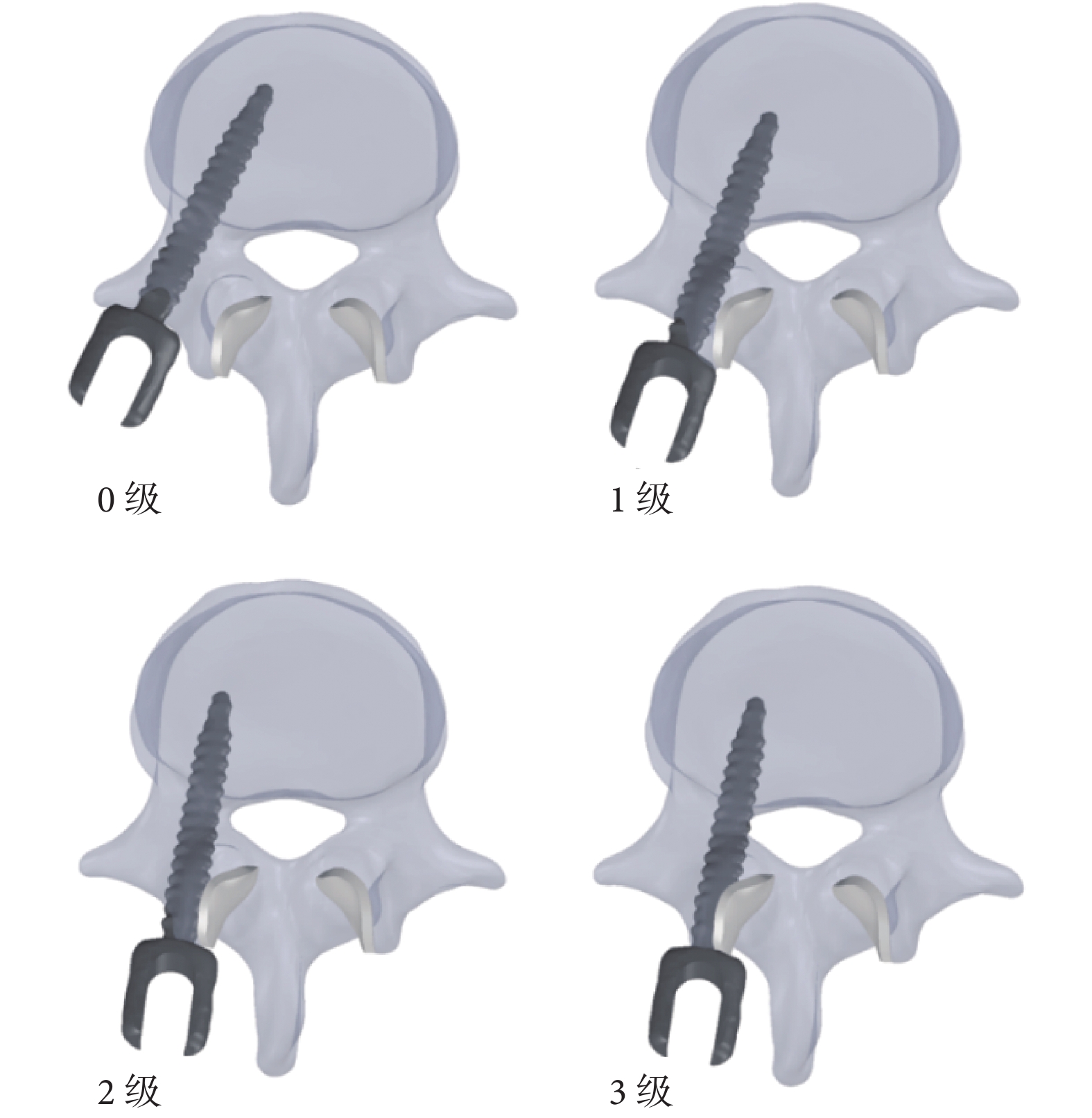

在腰椎術后三維模型中完成椎弓根螺釘對上關節突關節侵犯(facet joint violation,FJV)的評估。術后三維模型建立:術后1周內均行腰椎三維CT檢查,并將所獲影像學數據以DICOM文件導入Mimics 21.0軟件(Materialise公司,比利時)。使用“分割”模塊中的“閾值劃分”、“區域增長”和“蒙版編輯”功能生成L3~5初步術后三維模型。進一步將模型導入Geomagic Wrap 2017軟件(Raindrop公司,美國),使用“松弛”和“平滑”等功能進行處理并生成STP格式的模型文件。最后在Solid Works 2018 軟件(Dassault Systemes公司,美國)中對機器人組和開放組術后FJV發生情況進行評估。見圖1。根據螺釘與關節突關節的距離將FJV分為4種等級[11]:0級,螺釘未進入關節突關節;1級,螺釘觸及關節突關節;2級,螺釘進入關節突關節≤1 mm;3級,螺釘完全進入關節突關節。見圖2。

圖1

腰椎術后三維模型示意圖

圖1

腰椎術后三維模型示意圖

從左至右依次為正位、側位和后位

Figure1. Schematic diagram of three-dimensional model after lumbar surgeryFrom left to right for front view, lateral view, and posterior view, respectively

圖2

腰椎術后椎弓根螺釘FJV分級示意圖

Figure2.

Schematic diagram of pedicle screw FJV grading after lumbar surgery

圖2

腰椎術后椎弓根螺釘FJV分級示意圖

Figure2.

Schematic diagram of pedicle screw FJV grading after lumbar surgery

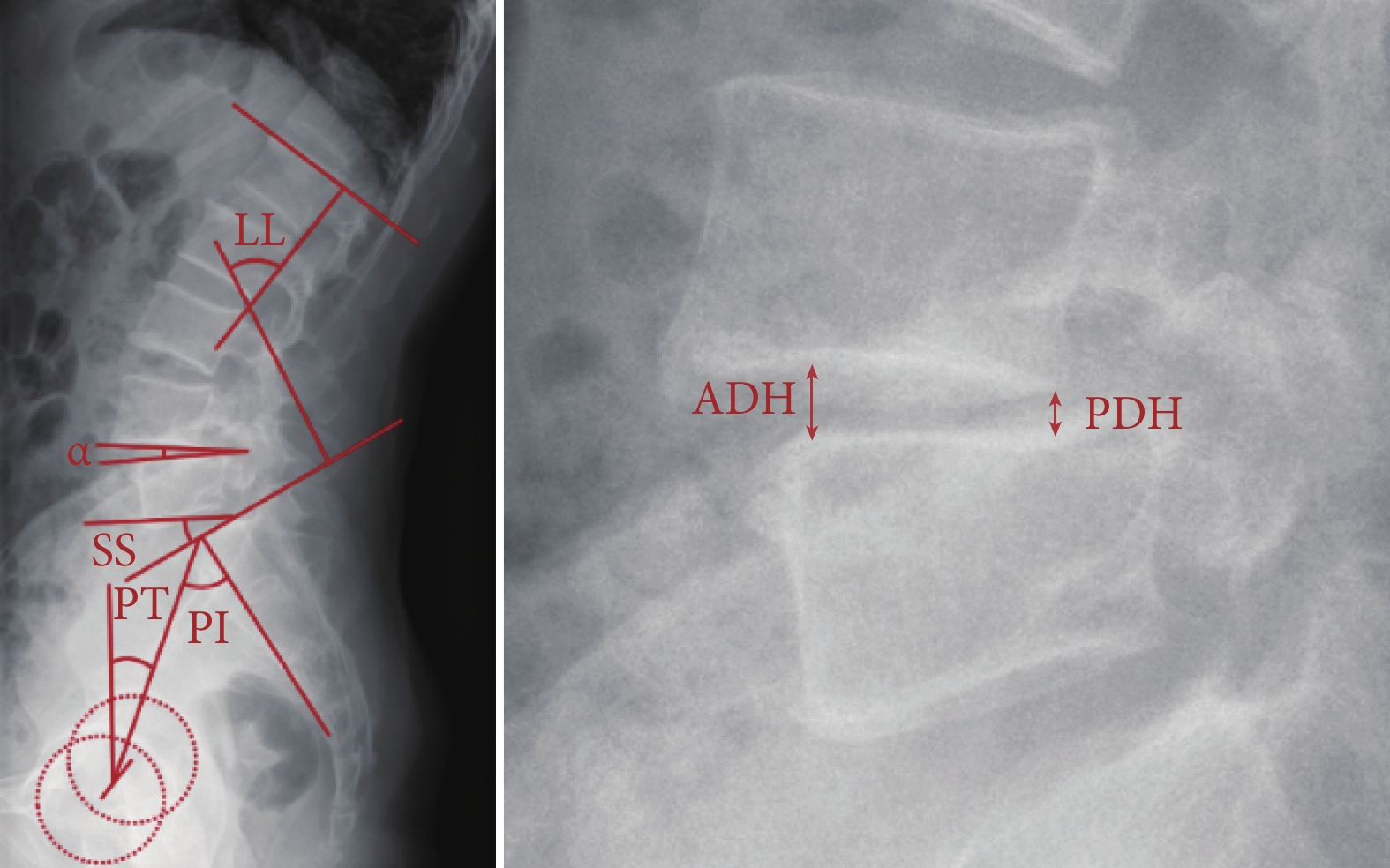

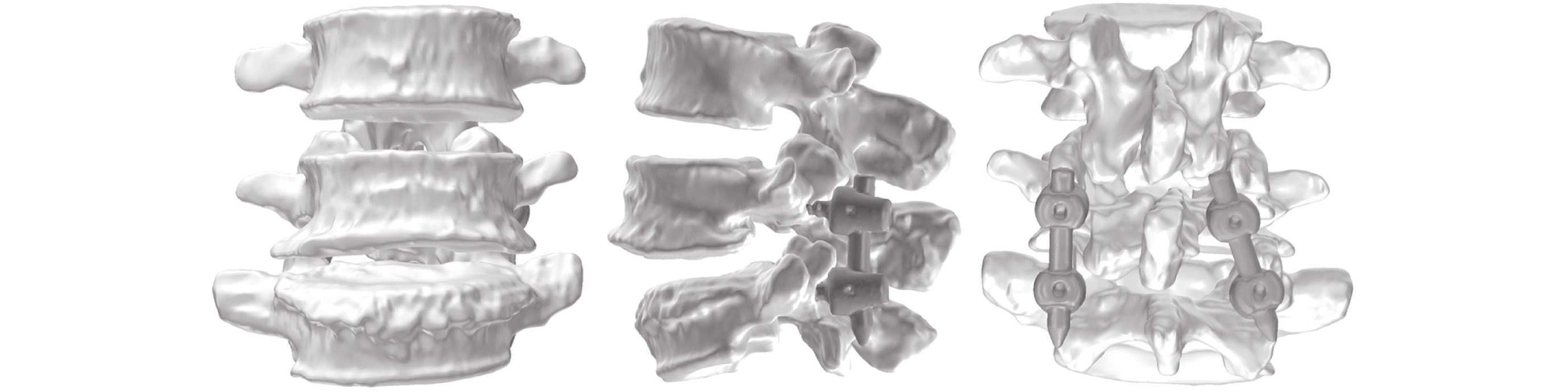

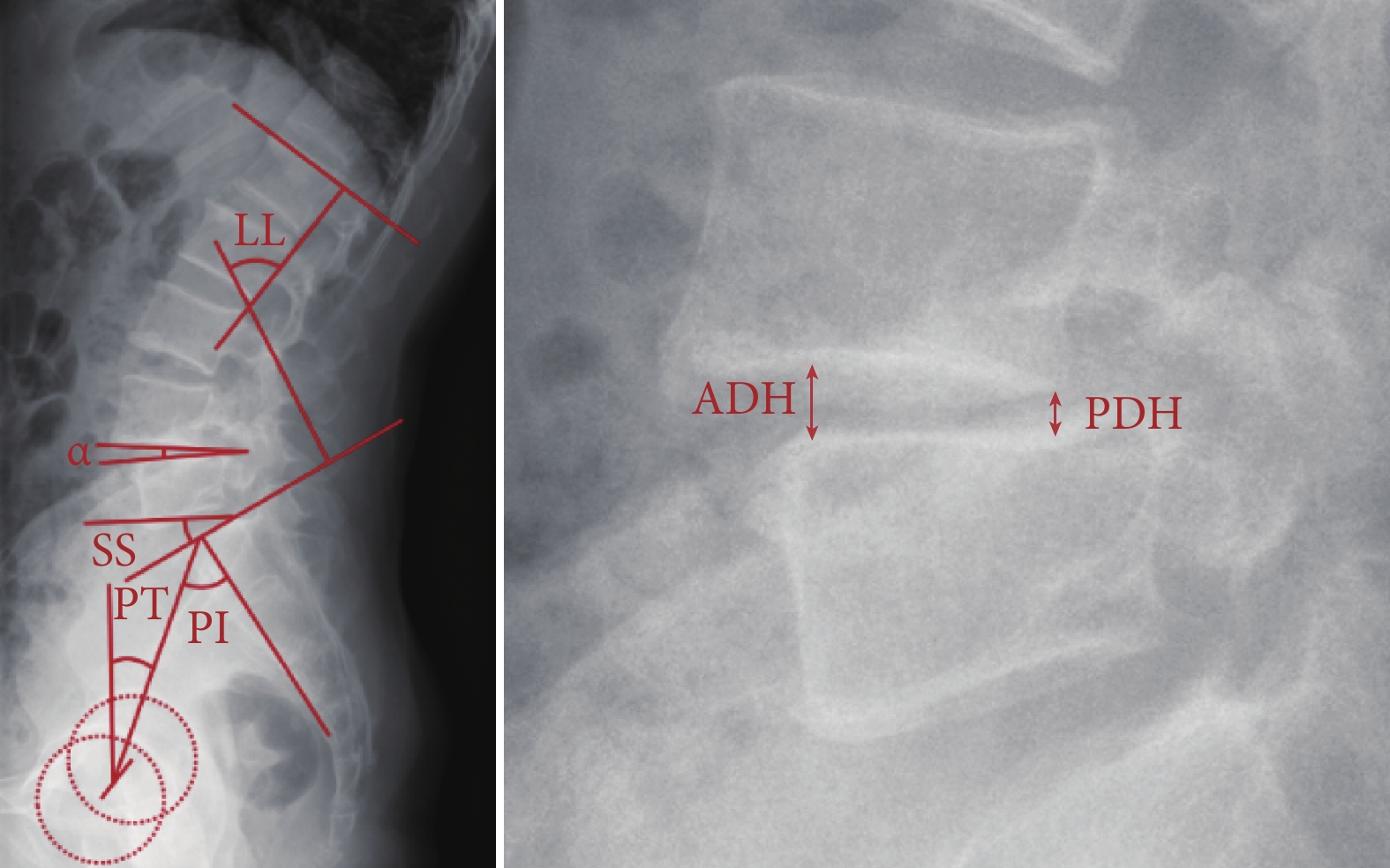

脊柱骨盆矢狀位參數和椎間盤相關參數測量:通過術前和末次隨訪時腰椎側位及過伸、過屈位X線片測量。① PI:通過 S1上終板中點與雙側股骨頭中心的連線,與通過且垂直于 S1上終板中點的直線之間的夾角;② LL:L1椎體上終板與S1椎體上終板切線的夾角;③ SS:S1上終板和水平線之間的夾角;④ PT:S1上終板中點與雙側股骨頭中心的連線與股骨頭中心點所在垂直線之間的夾角;⑤ L3、4 DH:L3與L4椎體前緣DH(ADH)與后緣DH(PDH)的平均值,并按以下公式計算L3、4 DH損失,公式:(末次隨訪時L3、4 DH?術前L3、4 DH)/末次隨訪時L3、4 DH×100%;⑥ L3、4椎間活動度:過伸位與過屈位X線片上同一椎間隙上位椎體下終板與下位椎體上終板切線夾角(α)的差值。見圖3。

圖3

脊柱骨盆矢狀位參數和DH測量示意圖

Figure3.

Schematic diagram of the measurement of spine-pelvis sagittal parameters and DH

圖3

脊柱骨盆矢狀位參數和DH測量示意圖

Figure3.

Schematic diagram of the measurement of spine-pelvis sagittal parameters and DH

于末次隨訪時腰椎側位X線片上,按以下標準診斷是否發生ASD。診斷標準[12]為L3、4或L5、S1存在至少1項以下影像學表現:① 發生椎體壓縮性骨折;② 存在超過3 mm骨贅;③ L3、4 DH損失>10%;④ 椎體滑脫超過4 mm;⑤ L3、4椎間活動度>10°。

1.5 統計學方法

采用SPSS23.0統計軟件進行分析。計量資料經Shapiro-Wilk正態性檢驗,均符合正態分布,數據以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗,組內手術前后比較采用配對t檢驗;計數資料組間比較采用四格表卡方檢驗;等級資料組間比較采用Wilcoxon秩和檢驗。采用單因素分析TLIF術后發生ASD的影響因素,進一步采用logistic回歸分析TLIF術后發生ASD的危險因素。檢驗水準α=0.05。

2 結果

兩組患者均獲隨訪,隨訪時間21~47個月,平均36.1個月;兩組隨訪時間比較差異無統計學意義(P>0.05)。機器人組術后FJV發生情況優于開放組,差異有統計學意義(P<0.05)。末次隨訪時,兩組患者矢狀位參數PI、PT、SS、LL變化值比較差異均無統計學意義(P>0.05);機器人組L3、4 DH變化值、L3、4 DH損失小于開放組,L3、4椎間活動度變化值大于開放組,差異有統計學意義(P<0.05)。末次隨訪時,機器人組8例(17.8%)發生ASD,其中5例L3、4椎間活動度>10°(有2例椎體滑脫超過4 mm,3例L3、4 DH損失>10%);開放組有35例(49.3%)發生ASD,其中9例L3、4椎間活動度>10°(有3例椎體滑脫超過4 mm、1例存在超過3 mm的骨贅),26例L3、4 DH損失>10%(其中8例椎體滑脫超過4 mm,2例存在超過3 mm的骨贅,1例發生椎體壓縮性骨折)。機器人組ASD發生率顯著低于開放組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

單因素分析示患者年齡、術前Pfirrmann分級、術前Weishaupt分級、治療方法、末次隨訪L3、4椎間活動度變化值和術后FJV等級是TLIF術后發生ASD的影響因素(P<0.05)。進一步logistic回歸分析示,開放手術,術前Pfirrmann分級Ⅳ、Ⅴ級,術前Weishaupt分級≥2級和術后FJV等級≥1級是TLIF術后發生ASD的危險因素(P<0.05)。見表3、4。

3 討論

ASD泛指發生在脊柱融合術后融合區域鄰近節段的異常病變,包括鄰近節段椎間盤退行性病變、椎體滑脫、骨贅形成和椎體壓縮性骨折等,ASD的發生可能是因為脊柱融合術改變了融合區域相鄰節段的應力分布,加劇了相鄰節段退變進程[13-14]。不同術式對椎弓根、關節突等骨性結構造成的破壞程度不一,它們對術后ASD發生情況的影響也不一致。既往研究表明相較于常規開放TLIF治療單節段DLS患者,骨科手術機器人的應用可以有效減少術中創傷、降低對手術節段后方肌肉韌帶復合體的破壞,維持術后腰椎穩定性[7,15]。本研究機器人輔助MIS-TLIF治療和開放徒手TLIF治療的中期隨訪結果顯示,機器人組患者術后ASD發生率明顯低于開放組,可能是由于骨科手術機器人輔助下MIS-TLIF能夠更精準地植入椎弓根螺釘,減少對融合節段上關節突關節的侵擾。

腰椎負荷集中會造成髓核水分丟失和彈性下降等椎間盤退行性改變[16],在影像學上多表現為DH下降[17]。因此,本研究通過對比術前和末次隨訪時鄰近節段DH變化來分析機器人輔助MIS-TLIF和開放徒手TLIF對ASD的影響。與既往研究結果一致[18],不同手術方式均造成了手術區域鄰近節段DH較術前明顯下降;但機器人組鄰近節段DHL明顯小于開放組,說明機器人輔助技術明顯減少了患者術后中期椎間盤損傷。此外,末次隨訪時機器人組L3、4椎間活動度變化值和ASD發生率也明顯低于開放組。Kim等[19]通過一項前瞻性臨床研究對比了機器人輔助和常規徒手開放行后路腰椎椎體間融合術患者術后1年的臨床結果,同樣發現機器人輔助手術能夠減緩術后近端相鄰節段DH的下降幅度。

ASD是脊柱融合術后常見影像學改變[20]。本研究通過logistic回歸分析發現開放手術,術前Pfirrmann分級Ⅳ、Ⅴ級,Weishaupt分級≥2級和術后FJV等級≥1級是TLIF術后發生ASD的危險因素。從解剖學角度看,每一節段的腰椎椎間盤和后方2個關節突關節構成了三關節復合體結構,在維持下腰椎穩定性和運動方面起到重要作用[21-22]。ASD的發生提示該節段存在形態改變和節段不穩等情況,隨著退變不斷發展,該節段的生物力學參數會發生顯著變化,最終導致其發生[23-24]。而關節突關節退變則會降低該節段的后方承重能力,增加前方椎間盤承受的機械應力,從而加速鄰近節段的椎間盤退變[25]。然而本研究中機器人組和開放組患者的術前Pfirrmann分級和術前Weishaupt分級差異并無統計學意義,這兩項危險因素無法解釋機器人組患者術后ASD發生率低于開放組的原因。除了上述解剖因素外,FJV這一手術因素同樣也是造成腰椎融合術后ASD發生的主要原因之一。FJV引起的手術節段上關節突關節損傷會破壞手術節段與其鄰近節段的穩定性,導致椎體間相對位移和成角畸形[26]。Ding等[27]對148例行單節段MIS-TLIF的腰椎退行性疾病患者進行了2年以上隨訪,他們發現FJV與術后腰痛和較差的功能結局有關。此外,FJV還加重了上位鄰近節段的小關節和椎間盤退變,尤其是在患者發生雙側FJV時。然而既往研究多采用二維CT作為測量椎弓根螺釘植入位置參數的方法[28],二維平面上的距離并不能準確反映椎弓根螺釘穿透椎弓根皮質或上關節突關節的距離。因此,本研究通過三維重建技術構建了完整的腰椎融合術后模型,以便更精準地評估機器人組和開放組術中椎弓根螺釘對上關節突關節的侵犯情況。我們發現相較于傳統開放手術,使用骨科機器人能夠在腰椎融合術中更精準地植入椎弓根螺釘,有效減少了FJV的發生,這一現象同時也解釋了兩組患者術后ASD發生率存在差異的原因。而一項有限元分析研究也表明,使用機器人技術輔助植釘能夠有效減少小關節面處的接觸應力,從而達到減少術后ASD發生的目的[29]。

本研究的局限性在于:① 本研究僅分析了機器人輔助MIS-TLIF技術應用于單節段DLS患者的情況,研究結論是否適用于其他手術方式或多節段DLS患者還需要進一步研究明確;② 本研究為一項單中心回顧性研究,納入患者數量相對較少,在后續研究中可通過擴大樣本量以提高研究結果的可靠性;③ 本研究僅對大部分患者進行了為期3年的中期隨訪,機器人輔助MIS-TLIF技術對單節段DLS患者術后ASD的長期影響還無法確定。

綜上述,相較于傳統開放徒手TLIF,機器人輔助MIS-TLIF治療單節段DLS能夠更精準地植入椎弓根螺釘,減少DH損失和FJV的發生,有效降低術后中期ASD發生率;術前鄰近節段椎間盤和關節突關節退變、非機器人輔助微創治療和術后FJV是TLIF術后發生ASD的危險因素。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經徐州仁慈醫院倫理委員會批準(XZRCL1-LW-202403001)

作者貢獻聲明 郭松:查閱文獻、文章撰寫;尚軍、孟磊:數據收集整理;李東風、李政陽:統計分析;王明月:文章審閱;張冶:研究設計、文章審閱

退行性腰椎滑脫(degenerative lumbar spondylolisthesis,DLS)常繼發于椎間盤或小關節退行性變導致的1個或多個椎體節段不穩定,其特點是上椎體相對于下椎體的前向滑動[1]。隨著脊柱外科技術的發展,DLS的手術治療方案已從經椎間孔腰椎椎體間融合術(transforaminal lumbar interbody fusion,TLIF)為代表的椎間融合術,發展成了以微創TLIF(minimally invasive TLIF,MIS-TLIF)為代表的微創椎間融合術,微創術式減少了傳統開放手術對腰背部肌肉造成的醫源性損傷[2]。雖然大多數患者癥狀在腰椎融合術后會得到緩解,但融合引起的脊柱生物力學變化可能會加速鄰近節段退變(adjacent segmental degeneration,ASD)。ASD一般是由矢狀位失衡、關節突關節侵犯等因素引起的包括椎間隙變窄在內的影像學改變[3-5],最終會引起腰背部疼痛或間歇性跛行等臨床癥狀[6]。

近年來,隨著機器人輔助技術逐漸應用于脊柱手術,越來越多研究表明將機器人輔助技術和MIS-TLIF結合能夠提高術中植釘準確率、減少術中失血量以及加快患者術后康復[7-8]。然而,目前有關DLS患者在機器人輔助MIS-TLIF術后發生ASD的研究較少。因此,本研究擬通過回顧分析2019年11月—2021年10月采用機器人輔助MIS-TLIF和開放徒手TLIF的臨床和影像學結果,比較兩種術式治療DLS的療效差異以及分析影響術后發生ASD的危險因素。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者納入標準:① Meyerding分度 Ⅰ、Ⅱ度單節段(L4、5)DLS;② 臨床表現為嚴重腰腿疼痛,且經保守治療至少3個月后癥狀無法有效緩解;③ 腰椎X線片及三維CT等影像學資料完整;④ 隨訪時間12個月以上且臨床資料完整。排除標準:① 既往存在脊柱手術史;② 伴有脊柱側凸或脊柱畸形;③ 合并重度骨質疏松。

2019年11月—2021年10月共116例患者符合選擇標準納入研究。根據手術方式分為機器人組 [45例,天璣骨科機器人(北京天智航醫療科技股份有限公司)輔助下MIS-TLIF] 和開放組(71例,開放徒手TLIF)。兩組患者性別、年齡、身體質量指數、DLS Meyerding分度及術前Pfirrmann分級(評估L3、4椎間盤退變)[9]、Weishaupt分級(評估L3、4關節突關節退變)[10]、L3、4椎間隙高度(disc height,DH)、L3、4椎間活動度、矢狀位參數 [包括骨盆入射角(pelvic incidence,PI)、腰椎前凸角(lumbar lordosis,LL)、骶骨傾斜角(sacral slope,SS)、骨盆傾斜角(pelvic tilt,PT)]、Cage高度等基線資料比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。

1.2 手術方法

1.2.1 機器人組

患者于全身麻醉后取俯臥位,常規消毒鋪巾。通過后正中線入路作縱切口,逐層分離皮膚、筋膜和椎旁肌等,直至充分暴露L3~L5棘突。將示蹤器固定于L3棘突處,連接天璣骨科機器人系統,啟動C臂掃描儀完成對手術節段的脊柱三維成像和配準工作。由同一團隊的高年資醫生使用天璣骨科機器人系統完成椎弓根螺釘的植釘規劃。隨后在機械臂指引下于L4和L5棘突雙側置入導針,透視后確認微創通道角度無誤。沿最長肌和多裂肌間隙置入MIS-TLIF工作通道系統,切除患側L4椎體的下關節突、L5椎體的上關節突以及部分椎板。隨后充分顯露椎間盤,并使用刮刀徹底清除椎間盤和軟骨終板,操作過程中牽開神經根和硬膜囊。確認神經根充分減壓后,在椎間隙中填充適量自體骨或同種異體骨(杭州鴻立生物醫療科技有限公司)并植入不同高度的Cage。撤去導絲后沿相應通道植入椎弓根螺釘,選取合適長度的鈦棒適度縱向加壓并安裝,確保恢復腰椎的生理前凸。再次透視觀察螺釘和Cage植入情況,確認位置良好后擰緊螺帽。仔細沖洗術區,留置引流管1根并逐層縫合切口。

1.2.2 開放組

患者于全身麻醉后取俯臥位,經透視定位后沿背部中線作5 cm長手術切口,充分暴露L4、L5的棘突、椎板和關節突關節,以“人”字嵴作為進釘點植入椎弓根螺釘。經C臂X線機透視確認螺釘位置良好后,切除患側L4椎板下緣和下關節突以及L5椎板上緣和上關節突。后續減壓、植骨等操作步驟同機器人組。

1.3 術后處理

術后兩組患者臥床休息,密切觀察患者生命體征、手術切開及引流情況;根據患者具體情況予以鎮痛、預防感染和下肢深靜脈血栓形成等對癥處理;患者拔管后嚴格佩戴腰圍下地活動,行腰背肌功能鍛煉。

1.4 療效評價指標

在腰椎術后三維模型中完成椎弓根螺釘對上關節突關節侵犯(facet joint violation,FJV)的評估。術后三維模型建立:術后1周內均行腰椎三維CT檢查,并將所獲影像學數據以DICOM文件導入Mimics 21.0軟件(Materialise公司,比利時)。使用“分割”模塊中的“閾值劃分”、“區域增長”和“蒙版編輯”功能生成L3~5初步術后三維模型。進一步將模型導入Geomagic Wrap 2017軟件(Raindrop公司,美國),使用“松弛”和“平滑”等功能進行處理并生成STP格式的模型文件。最后在Solid Works 2018 軟件(Dassault Systemes公司,美國)中對機器人組和開放組術后FJV發生情況進行評估。見圖1。根據螺釘與關節突關節的距離將FJV分為4種等級[11]:0級,螺釘未進入關節突關節;1級,螺釘觸及關節突關節;2級,螺釘進入關節突關節≤1 mm;3級,螺釘完全進入關節突關節。見圖2。

圖1

腰椎術后三維模型示意圖

圖1

腰椎術后三維模型示意圖

從左至右依次為正位、側位和后位

Figure1. Schematic diagram of three-dimensional model after lumbar surgeryFrom left to right for front view, lateral view, and posterior view, respectively

圖2

腰椎術后椎弓根螺釘FJV分級示意圖

Figure2.

Schematic diagram of pedicle screw FJV grading after lumbar surgery

圖2

腰椎術后椎弓根螺釘FJV分級示意圖

Figure2.

Schematic diagram of pedicle screw FJV grading after lumbar surgery

脊柱骨盆矢狀位參數和椎間盤相關參數測量:通過術前和末次隨訪時腰椎側位及過伸、過屈位X線片測量。① PI:通過 S1上終板中點與雙側股骨頭中心的連線,與通過且垂直于 S1上終板中點的直線之間的夾角;② LL:L1椎體上終板與S1椎體上終板切線的夾角;③ SS:S1上終板和水平線之間的夾角;④ PT:S1上終板中點與雙側股骨頭中心的連線與股骨頭中心點所在垂直線之間的夾角;⑤ L3、4 DH:L3與L4椎體前緣DH(ADH)與后緣DH(PDH)的平均值,并按以下公式計算L3、4 DH損失,公式:(末次隨訪時L3、4 DH?術前L3、4 DH)/末次隨訪時L3、4 DH×100%;⑥ L3、4椎間活動度:過伸位與過屈位X線片上同一椎間隙上位椎體下終板與下位椎體上終板切線夾角(α)的差值。見圖3。

圖3

脊柱骨盆矢狀位參數和DH測量示意圖

Figure3.

Schematic diagram of the measurement of spine-pelvis sagittal parameters and DH

圖3

脊柱骨盆矢狀位參數和DH測量示意圖

Figure3.

Schematic diagram of the measurement of spine-pelvis sagittal parameters and DH

于末次隨訪時腰椎側位X線片上,按以下標準診斷是否發生ASD。診斷標準[12]為L3、4或L5、S1存在至少1項以下影像學表現:① 發生椎體壓縮性骨折;② 存在超過3 mm骨贅;③ L3、4 DH損失>10%;④ 椎體滑脫超過4 mm;⑤ L3、4椎間活動度>10°。

1.5 統計學方法

采用SPSS23.0統計軟件進行分析。計量資料經Shapiro-Wilk正態性檢驗,均符合正態分布,數據以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗,組內手術前后比較采用配對t檢驗;計數資料組間比較采用四格表卡方檢驗;等級資料組間比較采用Wilcoxon秩和檢驗。采用單因素分析TLIF術后發生ASD的影響因素,進一步采用logistic回歸分析TLIF術后發生ASD的危險因素。檢驗水準α=0.05。

2 結果

兩組患者均獲隨訪,隨訪時間21~47個月,平均36.1個月;兩組隨訪時間比較差異無統計學意義(P>0.05)。機器人組術后FJV發生情況優于開放組,差異有統計學意義(P<0.05)。末次隨訪時,兩組患者矢狀位參數PI、PT、SS、LL變化值比較差異均無統計學意義(P>0.05);機器人組L3、4 DH變化值、L3、4 DH損失小于開放組,L3、4椎間活動度變化值大于開放組,差異有統計學意義(P<0.05)。末次隨訪時,機器人組8例(17.8%)發生ASD,其中5例L3、4椎間活動度>10°(有2例椎體滑脫超過4 mm,3例L3、4 DH損失>10%);開放組有35例(49.3%)發生ASD,其中9例L3、4椎間活動度>10°(有3例椎體滑脫超過4 mm、1例存在超過3 mm的骨贅),26例L3、4 DH損失>10%(其中8例椎體滑脫超過4 mm,2例存在超過3 mm的骨贅,1例發生椎體壓縮性骨折)。機器人組ASD發生率顯著低于開放組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

單因素分析示患者年齡、術前Pfirrmann分級、術前Weishaupt分級、治療方法、末次隨訪L3、4椎間活動度變化值和術后FJV等級是TLIF術后發生ASD的影響因素(P<0.05)。進一步logistic回歸分析示,開放手術,術前Pfirrmann分級Ⅳ、Ⅴ級,術前Weishaupt分級≥2級和術后FJV等級≥1級是TLIF術后發生ASD的危險因素(P<0.05)。見表3、4。

3 討論

ASD泛指發生在脊柱融合術后融合區域鄰近節段的異常病變,包括鄰近節段椎間盤退行性病變、椎體滑脫、骨贅形成和椎體壓縮性骨折等,ASD的發生可能是因為脊柱融合術改變了融合區域相鄰節段的應力分布,加劇了相鄰節段退變進程[13-14]。不同術式對椎弓根、關節突等骨性結構造成的破壞程度不一,它們對術后ASD發生情況的影響也不一致。既往研究表明相較于常規開放TLIF治療單節段DLS患者,骨科手術機器人的應用可以有效減少術中創傷、降低對手術節段后方肌肉韌帶復合體的破壞,維持術后腰椎穩定性[7,15]。本研究機器人輔助MIS-TLIF治療和開放徒手TLIF治療的中期隨訪結果顯示,機器人組患者術后ASD發生率明顯低于開放組,可能是由于骨科手術機器人輔助下MIS-TLIF能夠更精準地植入椎弓根螺釘,減少對融合節段上關節突關節的侵擾。

腰椎負荷集中會造成髓核水分丟失和彈性下降等椎間盤退行性改變[16],在影像學上多表現為DH下降[17]。因此,本研究通過對比術前和末次隨訪時鄰近節段DH變化來分析機器人輔助MIS-TLIF和開放徒手TLIF對ASD的影響。與既往研究結果一致[18],不同手術方式均造成了手術區域鄰近節段DH較術前明顯下降;但機器人組鄰近節段DHL明顯小于開放組,說明機器人輔助技術明顯減少了患者術后中期椎間盤損傷。此外,末次隨訪時機器人組L3、4椎間活動度變化值和ASD發生率也明顯低于開放組。Kim等[19]通過一項前瞻性臨床研究對比了機器人輔助和常規徒手開放行后路腰椎椎體間融合術患者術后1年的臨床結果,同樣發現機器人輔助手術能夠減緩術后近端相鄰節段DH的下降幅度。

ASD是脊柱融合術后常見影像學改變[20]。本研究通過logistic回歸分析發現開放手術,術前Pfirrmann分級Ⅳ、Ⅴ級,Weishaupt分級≥2級和術后FJV等級≥1級是TLIF術后發生ASD的危險因素。從解剖學角度看,每一節段的腰椎椎間盤和后方2個關節突關節構成了三關節復合體結構,在維持下腰椎穩定性和運動方面起到重要作用[21-22]。ASD的發生提示該節段存在形態改變和節段不穩等情況,隨著退變不斷發展,該節段的生物力學參數會發生顯著變化,最終導致其發生[23-24]。而關節突關節退變則會降低該節段的后方承重能力,增加前方椎間盤承受的機械應力,從而加速鄰近節段的椎間盤退變[25]。然而本研究中機器人組和開放組患者的術前Pfirrmann分級和術前Weishaupt分級差異并無統計學意義,這兩項危險因素無法解釋機器人組患者術后ASD發生率低于開放組的原因。除了上述解剖因素外,FJV這一手術因素同樣也是造成腰椎融合術后ASD發生的主要原因之一。FJV引起的手術節段上關節突關節損傷會破壞手術節段與其鄰近節段的穩定性,導致椎體間相對位移和成角畸形[26]。Ding等[27]對148例行單節段MIS-TLIF的腰椎退行性疾病患者進行了2年以上隨訪,他們發現FJV與術后腰痛和較差的功能結局有關。此外,FJV還加重了上位鄰近節段的小關節和椎間盤退變,尤其是在患者發生雙側FJV時。然而既往研究多采用二維CT作為測量椎弓根螺釘植入位置參數的方法[28],二維平面上的距離并不能準確反映椎弓根螺釘穿透椎弓根皮質或上關節突關節的距離。因此,本研究通過三維重建技術構建了完整的腰椎融合術后模型,以便更精準地評估機器人組和開放組術中椎弓根螺釘對上關節突關節的侵犯情況。我們發現相較于傳統開放手術,使用骨科機器人能夠在腰椎融合術中更精準地植入椎弓根螺釘,有效減少了FJV的發生,這一現象同時也解釋了兩組患者術后ASD發生率存在差異的原因。而一項有限元分析研究也表明,使用機器人技術輔助植釘能夠有效減少小關節面處的接觸應力,從而達到減少術后ASD發生的目的[29]。

本研究的局限性在于:① 本研究僅分析了機器人輔助MIS-TLIF技術應用于單節段DLS患者的情況,研究結論是否適用于其他手術方式或多節段DLS患者還需要進一步研究明確;② 本研究為一項單中心回顧性研究,納入患者數量相對較少,在后續研究中可通過擴大樣本量以提高研究結果的可靠性;③ 本研究僅對大部分患者進行了為期3年的中期隨訪,機器人輔助MIS-TLIF技術對單節段DLS患者術后ASD的長期影響還無法確定。

綜上述,相較于傳統開放徒手TLIF,機器人輔助MIS-TLIF治療單節段DLS能夠更精準地植入椎弓根螺釘,減少DH損失和FJV的發生,有效降低術后中期ASD發生率;術前鄰近節段椎間盤和關節突關節退變、非機器人輔助微創治療和術后FJV是TLIF術后發生ASD的危險因素。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經徐州仁慈醫院倫理委員會批準(XZRCL1-LW-202403001)

作者貢獻聲明 郭松:查閱文獻、文章撰寫;尚軍、孟磊:數據收集整理;李東風、李政陽:統計分析;王明月:文章審閱;張冶:研究設計、文章審閱