引用本文: 韓建素, 李芳, 鄧呈亮. 不同程度皮膚外翻縫合對股前外側皮瓣供區切口瘢痕影響的前瞻性隨機對照研究. 中國修復重建外科雜志, 2024, 38(11): 1386-1390. doi: 10.7507/1002-1892.202406028 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

影響手術切口瘢痕形成的因素眾多,包括遺傳、年齡以及切口部位、局部張力等。其中,切口張力通過影響成纖維細胞骨架,激活肌成纖維細胞分泌大量膠原,進而導致增生性瘢痕形成,被認為是瘢痕病理增生的關鍵因素之一[1-3]。因此,減小切口張力對預防切口瘢痕愈合至關重要[4],皮下深層減張縫合尤為重要。1989年,Zitelli等[5]率先提出埋沒垂直褥式縫合,開啟皮下深層減張的先河。隨后,出現了多種減張縫合技術,包括經皮埋沒垂直褥式縫合[6]、改良埋沒垂直褥式縫合[7]、蝶形縫合[8]、章氏超減張縫合[9]、set-back式縫合[10]以及遵義縫合法[11]等。這些減張縫合技術有共同特點,即切口皮膚外翻,旨在實現切緣無張力甚至負張力。然而,有文獻報道無論切緣外翻與否,術后切口瘢痕愈合效果無統計學差異[12]。此外,目前關于切口皮膚外翻程度對瘢痕愈合的影響缺少相關研究報道,高張力切口是否需要外翻縫合以及最佳外翻程度也有待明確。為此,我們設計了一項前瞻性臨床隨機對照研究,旨在探究不同程度皮膚外翻縫合對股前外側皮瓣供區切口瘢痕愈合的影響,為臨床使用深層減張縫合技術提供皮膚外翻數據。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

以2021年9月—2023年3月本院燒傷整形外科收治、擬行股前外側皮瓣移植患者作為研究對象。納入標準:① 年齡18~70歲;② 接受股前外側皮瓣移植;③ 供區切口寬度4.0~7.5 cm、長度>6 cm(長度指平行于四肢長軸方向)。排除標準:① 合并糖尿病、心血管系統等慢性基礎疾病;② 具有瘢痕疙瘩病史或瘢痕體質;③ 妊娠或哺乳期患者;④ 隨訪資料不完整或隨訪時間<6個月。

根據切口皮膚外翻程度,本試驗分為不外翻組(A組)、外翻0.5 cm組(B組)、外翻1.0 cm組(C組)。36例患者符合選擇標準納入研究,術中均按照創面形狀及大小設計并切取股前外側皮瓣,每例患者皮瓣供區切口均分為二,采用隨機數字表法分組(n=24),并進行對應處理。其中30例患者完成隨訪納入最終研究(A組n=18、B組n=23、C組n=19),男26例,女4例;年齡35~62歲,中位年齡53歲;身體質量指數17.88~29.18 kg/m2,平均23.09 kg/m2。3組患者年齡及身體質量指數比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。

1.2 供區處理方法

1.2.1 切口縫合方法

3組手術均由同一組術者完成。股前外側皮瓣供區常規應用2-0可吸收縫合線縫合肌肉、關閉闊筋膜后,按照分組對應方法縫合皮膚。切口縫合后均采用無菌鋼尺測量皮膚外翻程度。

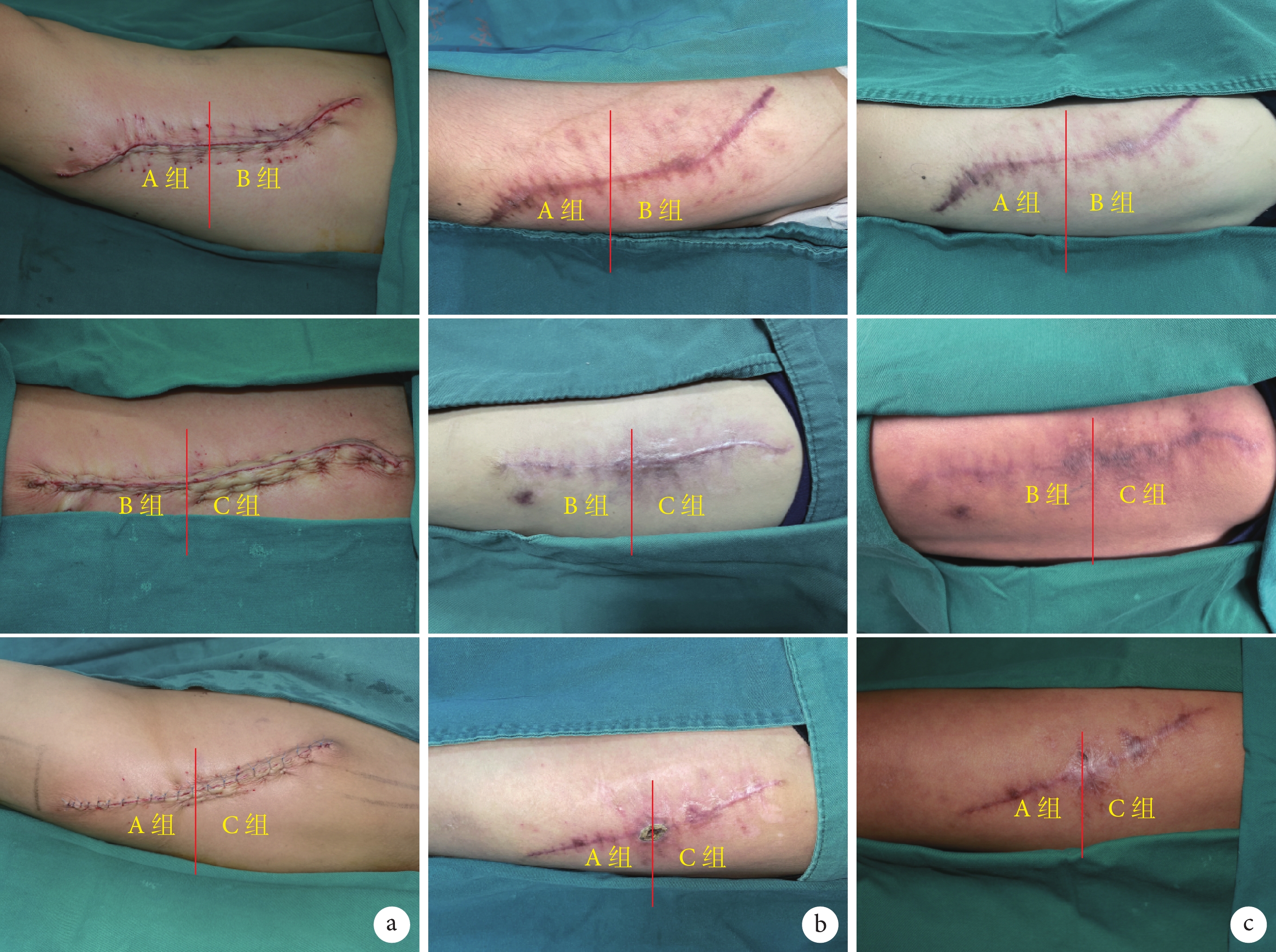

A組:在距離切緣0.5 cm位置,使用亞甲藍畫2條平行于切口的直線。首先,應用2-0可吸收縫合線采用經皮埋沒垂直褥式縫合對合皮膚,真皮行針距離約0.2 cm,即在距離切緣一側0.5 cm位置從皮下進針,并垂直于皮膚穿出,于原位進針,并在真皮層走行0.2 cm,最終縫線于皮下組織出針;對側以同樣方式縫合,針距約1.0 cm。然后,應用3-0可吸收縫合線采用間斷埋沒垂直褥式縫合進行補充縫合,針距約1.0 cm。切口縫合后外觀平整,對合良好。B組:減張縫合進針點選取距離切緣1.0 cm位置,真皮行針距離約0.5 cm,其余操作與A組一致。切口縫合后皮膚表面有皺褶,外翻達0.5 cm。C組:減張縫合進針點選取距離切緣2.0 cm位置,真皮行針距離約1.0 cm,其余操作與A組一致。切口縫合后皮膚表面有皺褶,外翻達1.0 cm。見圖1。

圖1

3組術后即刻創緣外翻情況

圖1

3組術后即刻創緣外翻情況

a. A組;b. B組;c. C組

Figure1. Wound eversion at immediate after operation in 3 groupsa. Group A; b. Group B; c. Group C

3組切口最后均使用5-0聚丙烯線進行單純間斷縫合表皮層,常規包扎。術區留置負壓引流管。

1.2.2 術后處理

術后定期換藥,3 d后無明顯引流液時拆除引流管,2周左右拆除皮膚縫線,觀察切口愈合情況。本組術后6個月內切口均不使用預防瘢痕藥物或者其他外減張治療。

1.3 切口瘢痕相關評價標準

術后觀察切口愈合及瘢痕程度,于6個月行患者觀察者瘢痕評估量表(POSAS)評分[13]、溫哥華瘢痕評估量表(VSS)評分[14],測量瘢痕寬度,以及評估患者滿意度。POSAS評分包括觀察者評估(OSAS)評分以及患者自我評估(PSAS)評分兩項。其中,VSS 、POSAS評分均為評分越高代表切口瘢痕越嚴重;瘢痕寬度使用無菌鋼尺測量;患者通過視覺模擬量表對滿意度進行評分(0~10分),評分越高滿意度越低。B、C組外翻高度交界處切口愈合可能受外翻高度影響,為減少評估過程中的偏倚,每例患者兩種外翻高度交界處2 cm瘢痕不納入評估范圍。切口評價均由未參與手術醫生完成。

1.4 統計學方法

采用SPSS29.0統計軟件進行分析。計量資料采用Kolmogorov-Smirnov檢驗行正態性檢驗,均符合正態分布,以均數±標準差表示,組間比較采用單因素方差分析,兩兩比較采用LSD檢驗;檢驗水準α=0.05。

2 結果

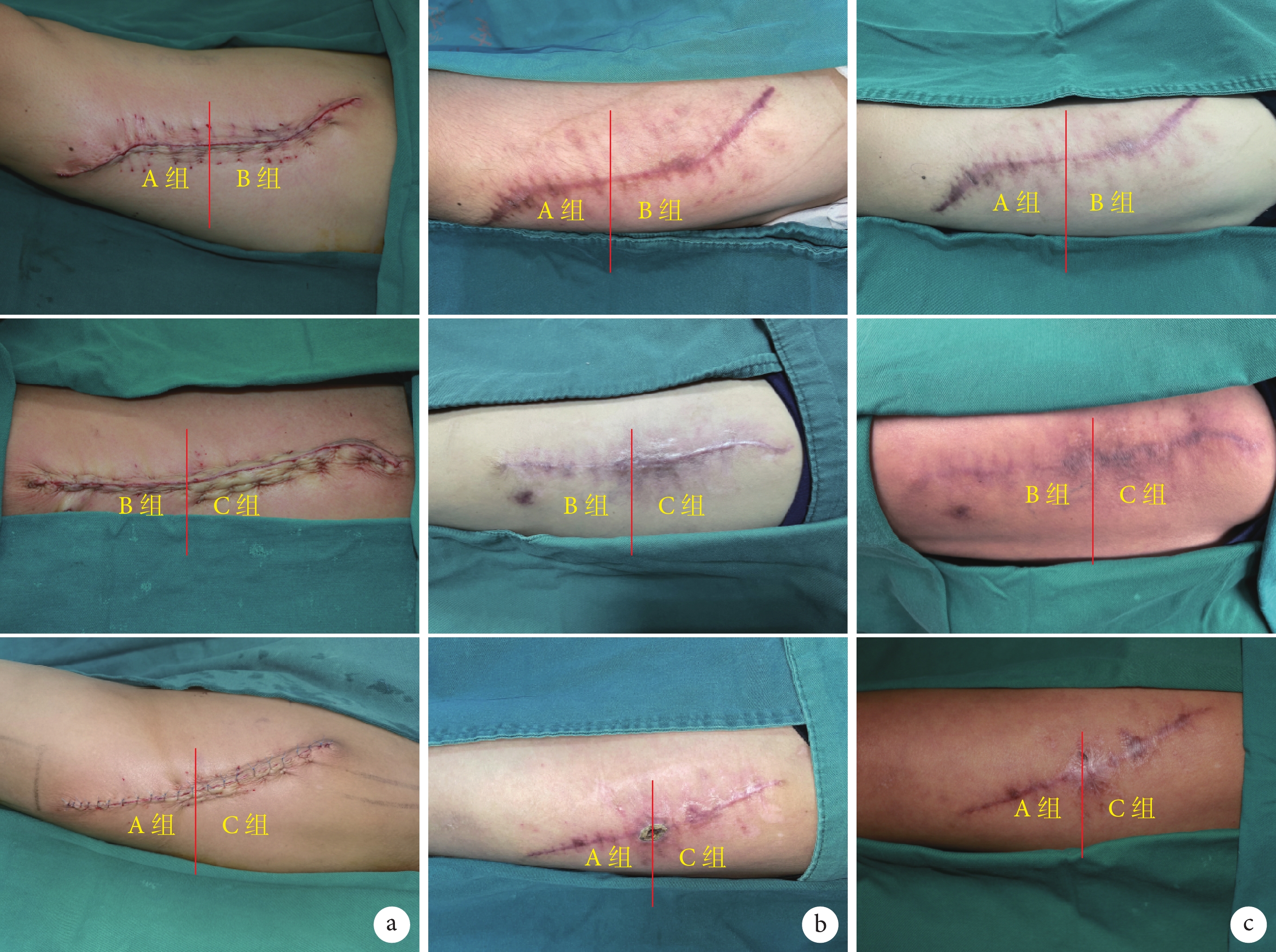

術后C組1例供區切口愈合欠佳,經清創換藥后愈合;1例術后3個月隨訪見切口壞死,經積極換藥后二次手術縫合,切口Ⅱ期愈合;其余兩組切口均Ⅰ期愈合。術后3個月時B、C組切口皮膚已經變平整,皮膚皺褶完全消失。術后6個月,PSAS、OSAS評分以及患者滿意度評分均為B組最低、A組次之、C組最高,組間差異均有統計學意義(P<0.05);VSS評分、瘢痕寬度組間差異無統計學意義(P>0.05)。見表2、3及圖2。

圖2

術后切口外觀

圖2

術后切口外觀

a. 術后即刻;b. 術后3個月;c. 術后6個月

Figure2. Appearance of the incision after operationa. At immediate after operation; b. At 3 months after operation; c. At 6 months after operation

3 討論

皮膚切口張力是導致瘢痕增生的重要因素,研究顯示張力通過調控整合素途徑、鈣離子流途徑、Akt途徑、TGF-Smad信號通路等多種離子途徑和信號通路,促進成纖維細胞增殖、遷移,并抑制其凋亡,激活肌成纖維細胞,促進瘢痕內血管生成,進而導致瘢痕過度增生[15-17]。為減輕切口張力,臨床上常采用皮膚深層減張縫合,其中創緣外翻被認為是評估減張是否成功的重要標志。減張縫合達到的創緣外翻可抵抗皮膚回縮的阻力,減輕切口周圍張力[18-19]。已有大量文獻報道皮膚創緣外翻可實現較好減張效果,達到瘢痕最小化目的[9, 11]。然而也有臨床研究認為無論創緣是否外翻,術后瘢痕評分并無顯著差異[20]。因此,減張是否要創緣外翻仍存在爭議。

切口縫合后早期主要依靠縫合線減少張力。然而,臨床通常會在術后1~2周拆除不可吸收縫合線,深層可吸收縫合線也會在數周后水解吸收。縫合線一旦吸收,抵抗張力能力就會明顯下降。然而,在創面愈合過程中張力仍然存在。張力的刺激會導致成纖維細胞過度生長,并隨時間推移向外回縮。此外,皮膚本身具有一定彈性,在縫合線被吸收后,皮緣會習慣性地向切口兩側回縮,從而導致瘢痕逐漸增寬[21]。因此,單純依靠縫合線無法提供持續、持久抗張作用。適度的創緣外翻正好可以抵抗皮膚回縮的阻力,將張力均勻分散到切口周圍皮膚,抵消皮膚回縮趨勢,從而減少瘢痕增寬和增生。最終,外翻隆起的皮膚將逐漸變平。

本研究使用經皮埋沒垂直褥式縫合法縫合切口,術后即刻使創緣呈不同程度外翻。術后6個月,與不外翻的A組相比,外翻0.5 cm的B組瘢痕增生最小,VSS評分和POSAS評分更低,患者滿意度更高(P<0.05),進一步明確外翻縫合確實可抑制高張力切口愈合后瘢痕增生。然而,目前臨床上對于外翻程度尚無相關研究。有研究發現,過度的創緣外翻反而會影響創面愈合,促進術后瘢痕增生[22]。因此,本研究比較了外翻0.5、1.0 cm的切口瘢痕增生情況。結果發現術后6個月時B組瘢痕增生明顯小于外翻1.0 cm的C組,POSAS評分更低、患者滿意度評分更高(P<0.05);而且C組出現了2例切口愈合不良情況。綜合上述研究結果,我們認為對于股前外側皮瓣供區切口,創緣外翻是必要的,但外翻程度需適度,過度外翻反而導致切口局部缺血、瘢痕增生,不利于切口愈合。

綜上述,對于股前外側皮瓣供區切口,減張縫合致創緣外翻0.5 cm可減輕術后瘢痕形成。但本研究為單中心研究、樣本量較小、觀察時間有限,而且僅采用了瘢痕主觀評價,缺少客觀評價指標,上述結論有待擴大樣本量研究明確。此外,研究僅觀察了股前外側皮瓣供區切口,屬于高張力切口,對于低張力切口是否需要外翻縫合以及外翻程度也需要進一步研究。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經遵義醫科大學附屬醫院生物醫學研究倫理委員會批準(KLLY-2021-107);臨床試驗注冊號:ChiCTR2200055567

作者貢獻聲明 李芳:研究設計、數據收集整理;韓建素:論文撰寫;鄧呈亮:研究指導、論文審閱及修改

影響手術切口瘢痕形成的因素眾多,包括遺傳、年齡以及切口部位、局部張力等。其中,切口張力通過影響成纖維細胞骨架,激活肌成纖維細胞分泌大量膠原,進而導致增生性瘢痕形成,被認為是瘢痕病理增生的關鍵因素之一[1-3]。因此,減小切口張力對預防切口瘢痕愈合至關重要[4],皮下深層減張縫合尤為重要。1989年,Zitelli等[5]率先提出埋沒垂直褥式縫合,開啟皮下深層減張的先河。隨后,出現了多種減張縫合技術,包括經皮埋沒垂直褥式縫合[6]、改良埋沒垂直褥式縫合[7]、蝶形縫合[8]、章氏超減張縫合[9]、set-back式縫合[10]以及遵義縫合法[11]等。這些減張縫合技術有共同特點,即切口皮膚外翻,旨在實現切緣無張力甚至負張力。然而,有文獻報道無論切緣外翻與否,術后切口瘢痕愈合效果無統計學差異[12]。此外,目前關于切口皮膚外翻程度對瘢痕愈合的影響缺少相關研究報道,高張力切口是否需要外翻縫合以及最佳外翻程度也有待明確。為此,我們設計了一項前瞻性臨床隨機對照研究,旨在探究不同程度皮膚外翻縫合對股前外側皮瓣供區切口瘢痕愈合的影響,為臨床使用深層減張縫合技術提供皮膚外翻數據。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

以2021年9月—2023年3月本院燒傷整形外科收治、擬行股前外側皮瓣移植患者作為研究對象。納入標準:① 年齡18~70歲;② 接受股前外側皮瓣移植;③ 供區切口寬度4.0~7.5 cm、長度>6 cm(長度指平行于四肢長軸方向)。排除標準:① 合并糖尿病、心血管系統等慢性基礎疾病;② 具有瘢痕疙瘩病史或瘢痕體質;③ 妊娠或哺乳期患者;④ 隨訪資料不完整或隨訪時間<6個月。

根據切口皮膚外翻程度,本試驗分為不外翻組(A組)、外翻0.5 cm組(B組)、外翻1.0 cm組(C組)。36例患者符合選擇標準納入研究,術中均按照創面形狀及大小設計并切取股前外側皮瓣,每例患者皮瓣供區切口均分為二,采用隨機數字表法分組(n=24),并進行對應處理。其中30例患者完成隨訪納入最終研究(A組n=18、B組n=23、C組n=19),男26例,女4例;年齡35~62歲,中位年齡53歲;身體質量指數17.88~29.18 kg/m2,平均23.09 kg/m2。3組患者年齡及身體質量指數比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。

1.2 供區處理方法

1.2.1 切口縫合方法

3組手術均由同一組術者完成。股前外側皮瓣供區常規應用2-0可吸收縫合線縫合肌肉、關閉闊筋膜后,按照分組對應方法縫合皮膚。切口縫合后均采用無菌鋼尺測量皮膚外翻程度。

A組:在距離切緣0.5 cm位置,使用亞甲藍畫2條平行于切口的直線。首先,應用2-0可吸收縫合線采用經皮埋沒垂直褥式縫合對合皮膚,真皮行針距離約0.2 cm,即在距離切緣一側0.5 cm位置從皮下進針,并垂直于皮膚穿出,于原位進針,并在真皮層走行0.2 cm,最終縫線于皮下組織出針;對側以同樣方式縫合,針距約1.0 cm。然后,應用3-0可吸收縫合線采用間斷埋沒垂直褥式縫合進行補充縫合,針距約1.0 cm。切口縫合后外觀平整,對合良好。B組:減張縫合進針點選取距離切緣1.0 cm位置,真皮行針距離約0.5 cm,其余操作與A組一致。切口縫合后皮膚表面有皺褶,外翻達0.5 cm。C組:減張縫合進針點選取距離切緣2.0 cm位置,真皮行針距離約1.0 cm,其余操作與A組一致。切口縫合后皮膚表面有皺褶,外翻達1.0 cm。見圖1。

圖1

3組術后即刻創緣外翻情況

圖1

3組術后即刻創緣外翻情況

a. A組;b. B組;c. C組

Figure1. Wound eversion at immediate after operation in 3 groupsa. Group A; b. Group B; c. Group C

3組切口最后均使用5-0聚丙烯線進行單純間斷縫合表皮層,常規包扎。術區留置負壓引流管。

1.2.2 術后處理

術后定期換藥,3 d后無明顯引流液時拆除引流管,2周左右拆除皮膚縫線,觀察切口愈合情況。本組術后6個月內切口均不使用預防瘢痕藥物或者其他外減張治療。

1.3 切口瘢痕相關評價標準

術后觀察切口愈合及瘢痕程度,于6個月行患者觀察者瘢痕評估量表(POSAS)評分[13]、溫哥華瘢痕評估量表(VSS)評分[14],測量瘢痕寬度,以及評估患者滿意度。POSAS評分包括觀察者評估(OSAS)評分以及患者自我評估(PSAS)評分兩項。其中,VSS 、POSAS評分均為評分越高代表切口瘢痕越嚴重;瘢痕寬度使用無菌鋼尺測量;患者通過視覺模擬量表對滿意度進行評分(0~10分),評分越高滿意度越低。B、C組外翻高度交界處切口愈合可能受外翻高度影響,為減少評估過程中的偏倚,每例患者兩種外翻高度交界處2 cm瘢痕不納入評估范圍。切口評價均由未參與手術醫生完成。

1.4 統計學方法

采用SPSS29.0統計軟件進行分析。計量資料采用Kolmogorov-Smirnov檢驗行正態性檢驗,均符合正態分布,以均數±標準差表示,組間比較采用單因素方差分析,兩兩比較采用LSD檢驗;檢驗水準α=0.05。

2 結果

術后C組1例供區切口愈合欠佳,經清創換藥后愈合;1例術后3個月隨訪見切口壞死,經積極換藥后二次手術縫合,切口Ⅱ期愈合;其余兩組切口均Ⅰ期愈合。術后3個月時B、C組切口皮膚已經變平整,皮膚皺褶完全消失。術后6個月,PSAS、OSAS評分以及患者滿意度評分均為B組最低、A組次之、C組最高,組間差異均有統計學意義(P<0.05);VSS評分、瘢痕寬度組間差異無統計學意義(P>0.05)。見表2、3及圖2。

圖2

術后切口外觀

圖2

術后切口外觀

a. 術后即刻;b. 術后3個月;c. 術后6個月

Figure2. Appearance of the incision after operationa. At immediate after operation; b. At 3 months after operation; c. At 6 months after operation

3 討論

皮膚切口張力是導致瘢痕增生的重要因素,研究顯示張力通過調控整合素途徑、鈣離子流途徑、Akt途徑、TGF-Smad信號通路等多種離子途徑和信號通路,促進成纖維細胞增殖、遷移,并抑制其凋亡,激活肌成纖維細胞,促進瘢痕內血管生成,進而導致瘢痕過度增生[15-17]。為減輕切口張力,臨床上常采用皮膚深層減張縫合,其中創緣外翻被認為是評估減張是否成功的重要標志。減張縫合達到的創緣外翻可抵抗皮膚回縮的阻力,減輕切口周圍張力[18-19]。已有大量文獻報道皮膚創緣外翻可實現較好減張效果,達到瘢痕最小化目的[9, 11]。然而也有臨床研究認為無論創緣是否外翻,術后瘢痕評分并無顯著差異[20]。因此,減張是否要創緣外翻仍存在爭議。

切口縫合后早期主要依靠縫合線減少張力。然而,臨床通常會在術后1~2周拆除不可吸收縫合線,深層可吸收縫合線也會在數周后水解吸收。縫合線一旦吸收,抵抗張力能力就會明顯下降。然而,在創面愈合過程中張力仍然存在。張力的刺激會導致成纖維細胞過度生長,并隨時間推移向外回縮。此外,皮膚本身具有一定彈性,在縫合線被吸收后,皮緣會習慣性地向切口兩側回縮,從而導致瘢痕逐漸增寬[21]。因此,單純依靠縫合線無法提供持續、持久抗張作用。適度的創緣外翻正好可以抵抗皮膚回縮的阻力,將張力均勻分散到切口周圍皮膚,抵消皮膚回縮趨勢,從而減少瘢痕增寬和增生。最終,外翻隆起的皮膚將逐漸變平。

本研究使用經皮埋沒垂直褥式縫合法縫合切口,術后即刻使創緣呈不同程度外翻。術后6個月,與不外翻的A組相比,外翻0.5 cm的B組瘢痕增生最小,VSS評分和POSAS評分更低,患者滿意度更高(P<0.05),進一步明確外翻縫合確實可抑制高張力切口愈合后瘢痕增生。然而,目前臨床上對于外翻程度尚無相關研究。有研究發現,過度的創緣外翻反而會影響創面愈合,促進術后瘢痕增生[22]。因此,本研究比較了外翻0.5、1.0 cm的切口瘢痕增生情況。結果發現術后6個月時B組瘢痕增生明顯小于外翻1.0 cm的C組,POSAS評分更低、患者滿意度評分更高(P<0.05);而且C組出現了2例切口愈合不良情況。綜合上述研究結果,我們認為對于股前外側皮瓣供區切口,創緣外翻是必要的,但外翻程度需適度,過度外翻反而導致切口局部缺血、瘢痕增生,不利于切口愈合。

綜上述,對于股前外側皮瓣供區切口,減張縫合致創緣外翻0.5 cm可減輕術后瘢痕形成。但本研究為單中心研究、樣本量較小、觀察時間有限,而且僅采用了瘢痕主觀評價,缺少客觀評價指標,上述結論有待擴大樣本量研究明確。此外,研究僅觀察了股前外側皮瓣供區切口,屬于高張力切口,對于低張力切口是否需要外翻縫合以及外翻程度也需要進一步研究。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經遵義醫科大學附屬醫院生物醫學研究倫理委員會批準(KLLY-2021-107);臨床試驗注冊號:ChiCTR2200055567

作者貢獻聲明 李芳:研究設計、數據收集整理;韓建素:論文撰寫;鄧呈亮:研究指導、論文審閱及修改