引用本文: 常樹森, 稅蘭, 簡揚, 陳偉, 周健, 聶開瑜, 魏在榮. 游離股外側肌肌瓣聯合皮片移植修復糖尿病足非負重區中小面積腔隙性缺損創面. 中國修復重建外科雜志, 2024, 38(9): 1111-1116. doi: 10.7507/1002-1892.202405003 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

糖尿病足潰瘍(diabetic foot ulcers,DFU)作為糖尿病嚴重并發癥之一,發病率、死亡率和醫療負擔均較高[1]。雖然近年傷口護理和肢體血管重建技術取得了顯著進展,但截肢手術仍是許多DFU患者最終結局,這也導致患者5年生存率大幅下降[2]。鑒于DFU治療的復雜性,多學科協作成為必然選擇,通過控制血糖水平、改善營養狀況、管理合并癥以及加強局部創面護理,為患者提供全面治療策略[3]。然而,在創面修復方面仍需要尋求更高效、可靠的方法。

游離皮瓣作為一種能夠提供豐富血供的修復手段,已在DFU治療中展現出顯著優勢。其通過滋養缺血區域、增強側支循環以及改善組織營養狀況促進創面愈合,以保留肢體功能及降低截肢風險[4-5],提高糖尿病患者的5年生存率[6]。然而,對于伴有足部深部組織感染、壞死等復雜情況的DFU,清創后常遺留空腔,修復難度較大。此時,臨床常選擇皮瓣嵌合肌瓣修復創面、填塞死腔[5]。但肌皮穿支的解剖存在一定難度,對術者操作技術要求較高,同時修復后皮瓣往往較臃腫,不僅影響患者穿鞋舒適度,還可能影響正常行走。此外,游離皮瓣或游離皮瓣嵌合肌瓣切取通常耗時較長,已有研究證實手術時間每增加1 min,手術主要并發癥(皮瓣壞死面積>10%、血栓形成、血腫)發生風險就增加1%[7-9]。Mayr-Riedler等[9]研究顯示游離皮瓣修復DFU后并發癥發生風險明顯高于游離肌瓣,因此建議對主要并發癥風險較高的患者使用肌瓣修復,尤其適用于缺血性潰瘍的老年患者。2022年1月—2023年10月,我們采用游離股外側肌肌瓣聯合皮片移植修復糖尿病足非負重區中小面積腔隙性缺損創面,取得良好療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者納入標準:① 符合《中國2型糖尿病防治指南(2020 年版)》中糖尿病足病診斷標準[10];② 經前期清創、創面床準備[3, 11]后創面感染控制良好;③ 腔隙性缺損創面;④ 受區動脈血流峰值>25 cm/s;⑤ 近1周血糖水平穩定,即餐前血糖<7 mmol/L、餐后2 h血糖<11 mmol/L;⑥ 無糖尿病昏迷或酮癥酸中毒等晚期急性并發癥。排除標準:① 下肢近端或多處閉塞和大動脈嚴重狹窄者;② 需要長期透析的終末期糖尿病腎病和尿毒癥患者;③ 不接受手術方案及無法忍受麻醉者。

2022年1月—2023年10月,共8例(8足)患者符合選擇標準納入研究。其中,男6例,女2例;年齡58~76歲,平均64.3歲。均為2型糖尿病患者。DFU病程2~7 周,平均4.3周。左足5例,右足3例。創面部位:跖骨間4例,足內側2例,足外側1例,足背及足外側1例。經清創、創面床準備后,創面感染控制良好,可見新鮮肉芽組織生長。創面范圍:長4.0~12.0 cm、寬3.0~5.0 cm、深度1.2~2.0 cm。患者臨床資料詳見表1。

1.2 手術方法

全身麻醉下,患者取仰臥位。以患足對側大腿作為股外側肌肌瓣供區。從股直肌和股外側肌肌間隙體表投影作長10~20 cm縱切口,切開皮膚、闊筋膜以暴露股外側肌,切開股外側肌和股直肌肌間隙,確定旋股外側動脈降支;檢查血管蒂走行和股外側肌解剖結構,根據受區大小確定肌瓣范圍。首先,確認進入擬切取肌瓣的穿支,將肌瓣血管蒂逆行剝離至旋股外側動脈外側支出現的位置。然后,從肌瓣遠端和內側開始淺表分區的解剖,在肌瓣切取過程中識別肌肉淺、中、深3個層次并保留深層腱膜,保證肌肉起源和連續性完整。通常切取淺層或包含部分中間層肌瓣即可滿足修復需求。切取過程中盡量保留股神經運動分支并避免其損傷,對于保留剩余肌肉的功能至關重要。本組肌瓣切取范圍:長5.0~14.0 cm 、寬3.5~6.0 cm、厚度1.0~1.5 cm;血管蒂長度6~12 cm,平均8.4 cm,均攜帶1條動脈、2條靜脈。將肌瓣切取后移植于受區,使用3-0可吸收線將肌瓣與創面邊緣進行埋沒垂直褥式縫合。顯微鏡下將血管蒂動脈與受區動脈端側吻合,受區選擇足背動脈6例、脛后動脈2例,動脈血流峰值31~52 cm/s,平均40.3 cm/s;靜脈與受區動脈伴行靜脈端端吻合。肌瓣下留置引流片后,以頭皮(3例)或大腿內側(5例)作為皮片供區,切取刃厚皮片(6例)或薄中厚皮片(2例)覆蓋肌瓣,稍加壓包扎,避免壓迫血管蒂。肌瓣供區徹底止血,留置引流管引流,逐層縫合皮下、皮膚。取皮區凡士林紗布覆蓋后,無菌敷料包扎。

1.3 術后處理

術后常規抗感染、抗凝血、抗痙攣、補液及保暖等對癥治療。術后3~5 d根據術區引流情況拔除引流條及引流管,14~16 d視創面愈合情況拆線。術后第6天開始肌瓣訓練,具體方法:使用輕質彈性繃帶包扎肌瓣,要求患者將患足懸浮在床緣上5 min,之后以5 min/d逐漸增加懸浮時間,直至達到 45 min。術后第4周在助行器輔助下開始患足部分負重行走,并逐漸增加負重直至完全負重行走;同時每日穿戴彈力繃帶對肌瓣進行壓力治療,持續3個月。

2 結果

本組肌瓣切取時間30~80 min,平均55.0 min;總手術時間125~170 min,平均147.5 min。術后肌瓣及皮片均順利成活,創面及供區切口均Ⅰ期愈合。8例患者均獲隨訪,隨訪時間6~24個月,平均12.8個月。3例未遵醫囑進行肌瓣壓力治療者外觀稍臃腫,其余患足外觀均良好;修復部位質地柔軟。肌瓣供區殘留線狀瘢痕,5例大腿內側取皮區色素沉著。隨訪期間足部潰瘍無復發,末次隨訪時患者均可獨立行走,日常活動不受限。

3 典型病例

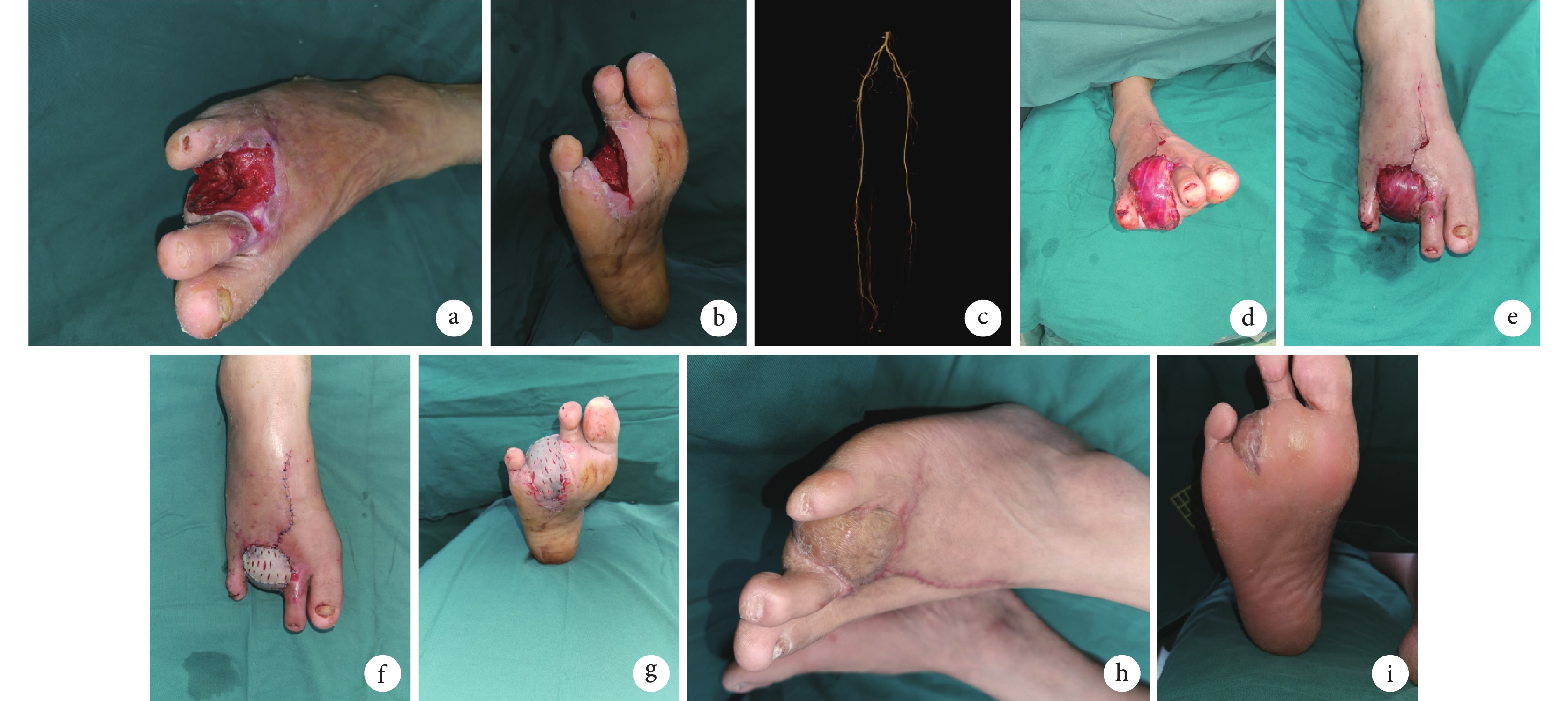

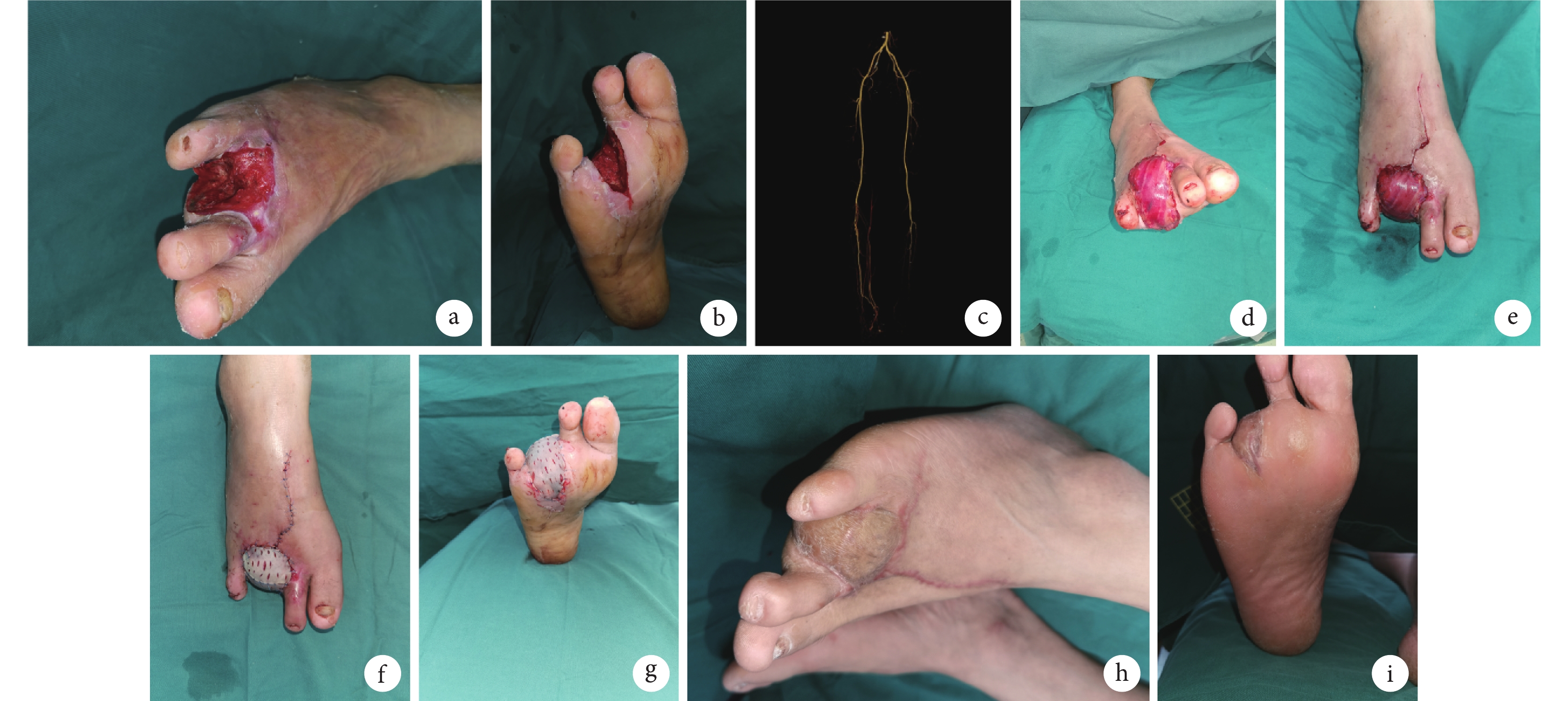

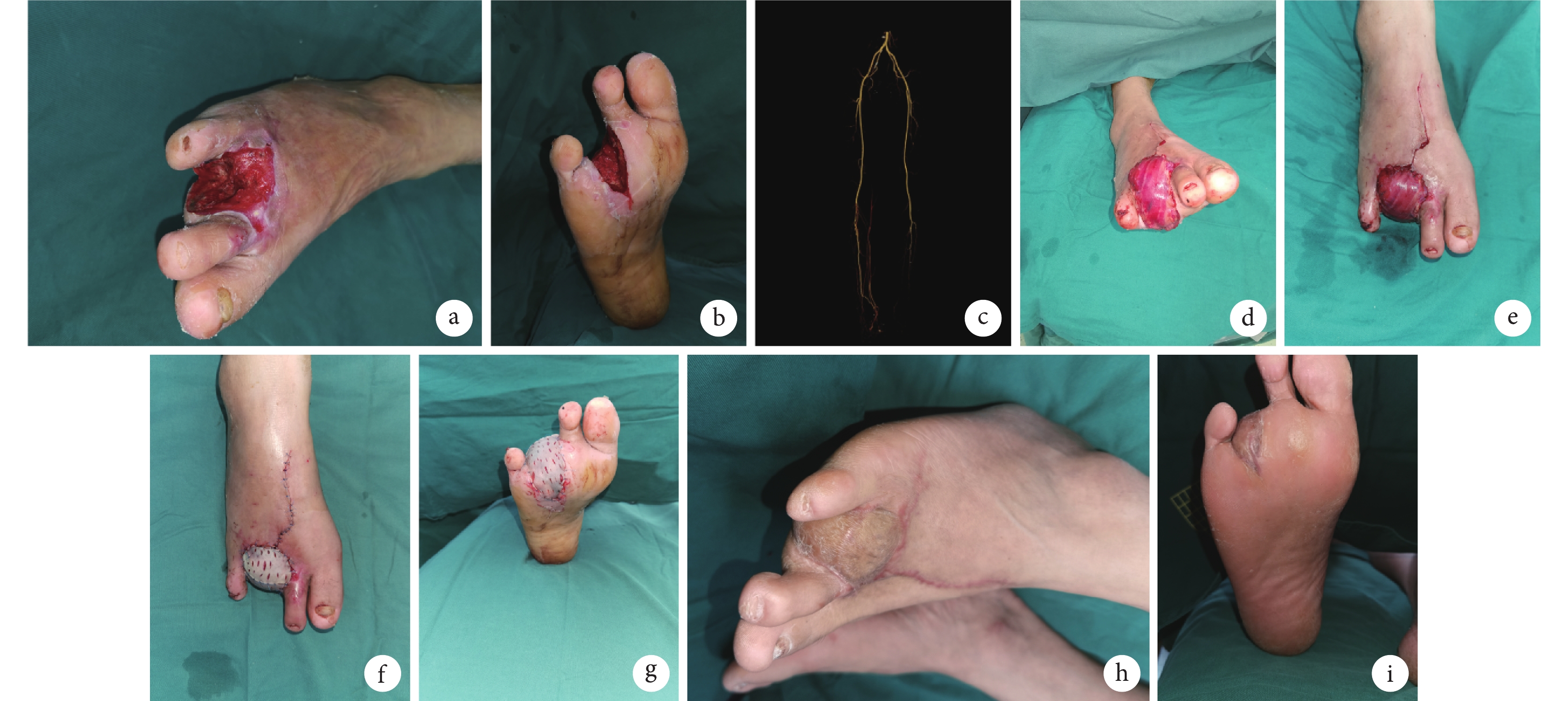

例 1 患者,男,58 歲。因“右足第4、5足趾糖尿病性壞疽3周行截趾、骨水泥填充術后2周”入院。入院后行CT血管造影示右下肢動脈未見明顯異常,超聲檢測受區足背動脈血流峰值 52 cm/s。經前期局部創面處理后,創周無炎癥,局部無明顯壞死組織,具備游離組織瓣移植修復條件。創面常規清創后可見腔隙性缺損創面(8.0 cm×4.0 cm×2.0 cm);切取股外側肌淺層肌瓣(9.0 cm×4.5 cm×1.5 cm)覆蓋創面,血管蒂動脈與足背動脈端側吻合、靜脈與足背動脈伴行靜脈端端吻合,檢查肌瓣血運良好;取頭皮薄中厚皮片打孔后覆蓋肌瓣。術中肌瓣切取時間60 min,總手術時間150 min。術后隨訪 24個月,肌瓣外形好,飽滿而不臃腫,肌瓣供區切口遺留線狀瘢痕,膝關節功能無影響。見圖1。

圖1

例 1

圖1

例 1

a、b. 術前創面外觀;c. 術前下肢動脈CT血管造影;d、e. 術中游離股外側肌肌瓣覆蓋創面后外觀;f、g. 術中皮片移植覆蓋肌瓣后外觀;h、i. 術后24個月右足外觀

Figure1. Case 1a, b. Wound appearance before operation; c. CT angiography of lower limb artery before operation; d, e. Appearance after covering the wound with the free vastus lateralis flap; f, g. Appearance after covering the muscle flap with the skin grafting; h, i. Appearance of the right foot at 24 months after operation

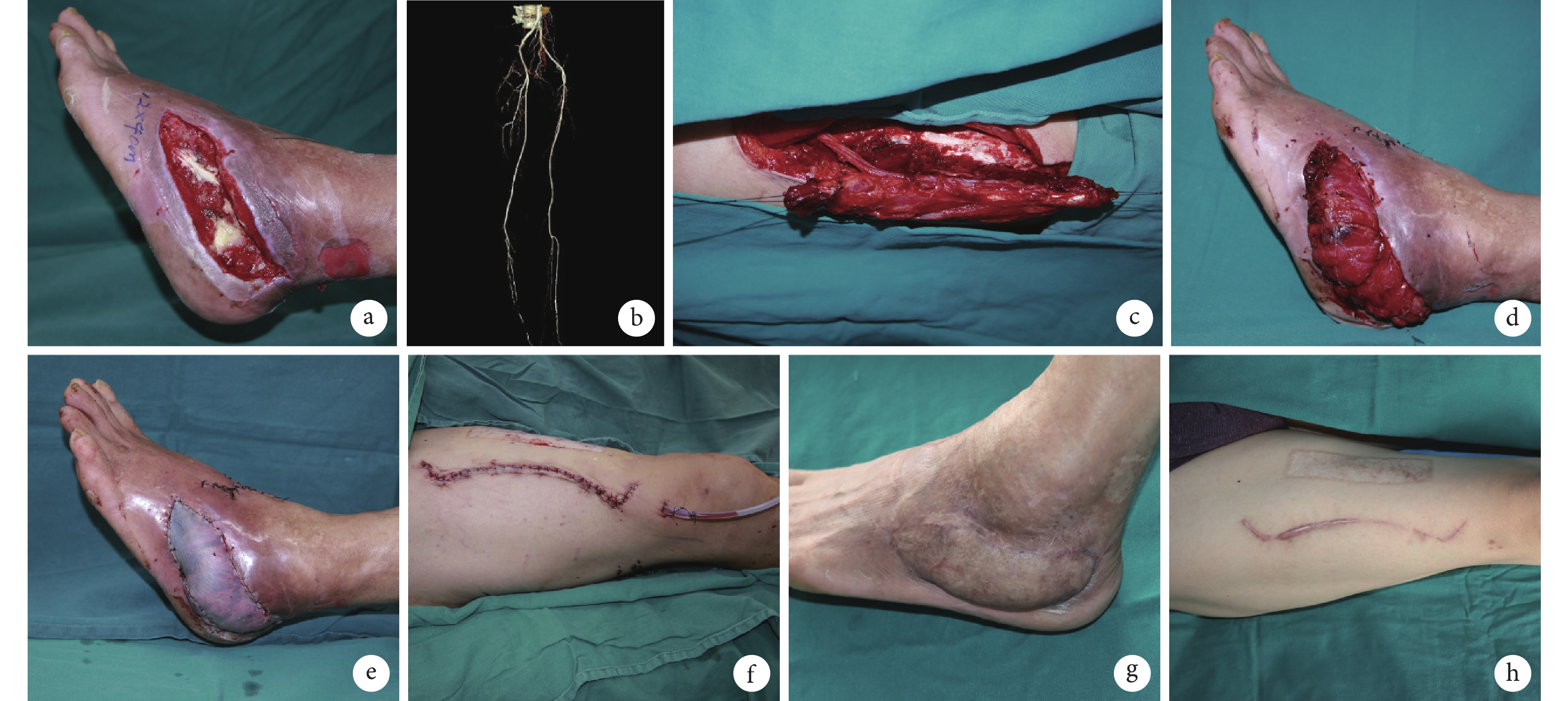

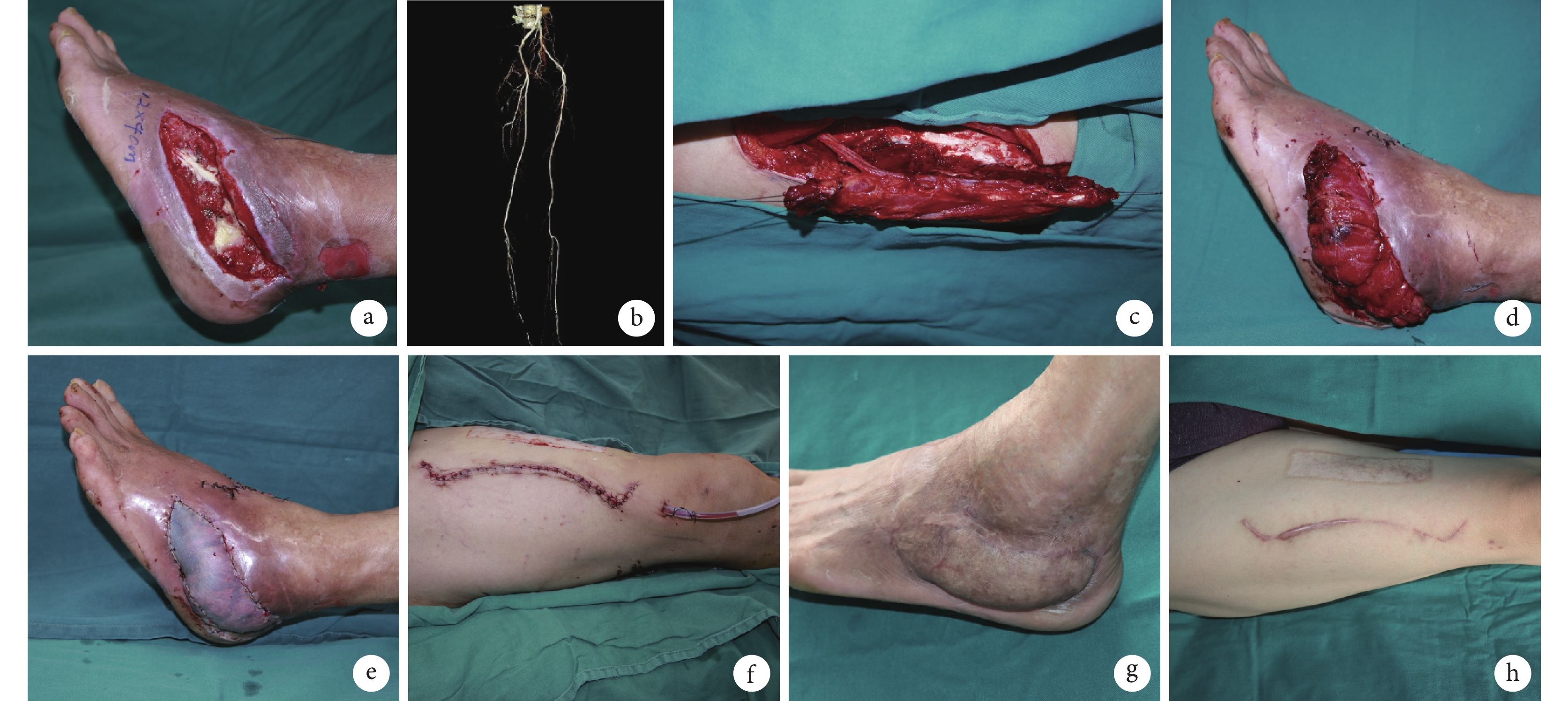

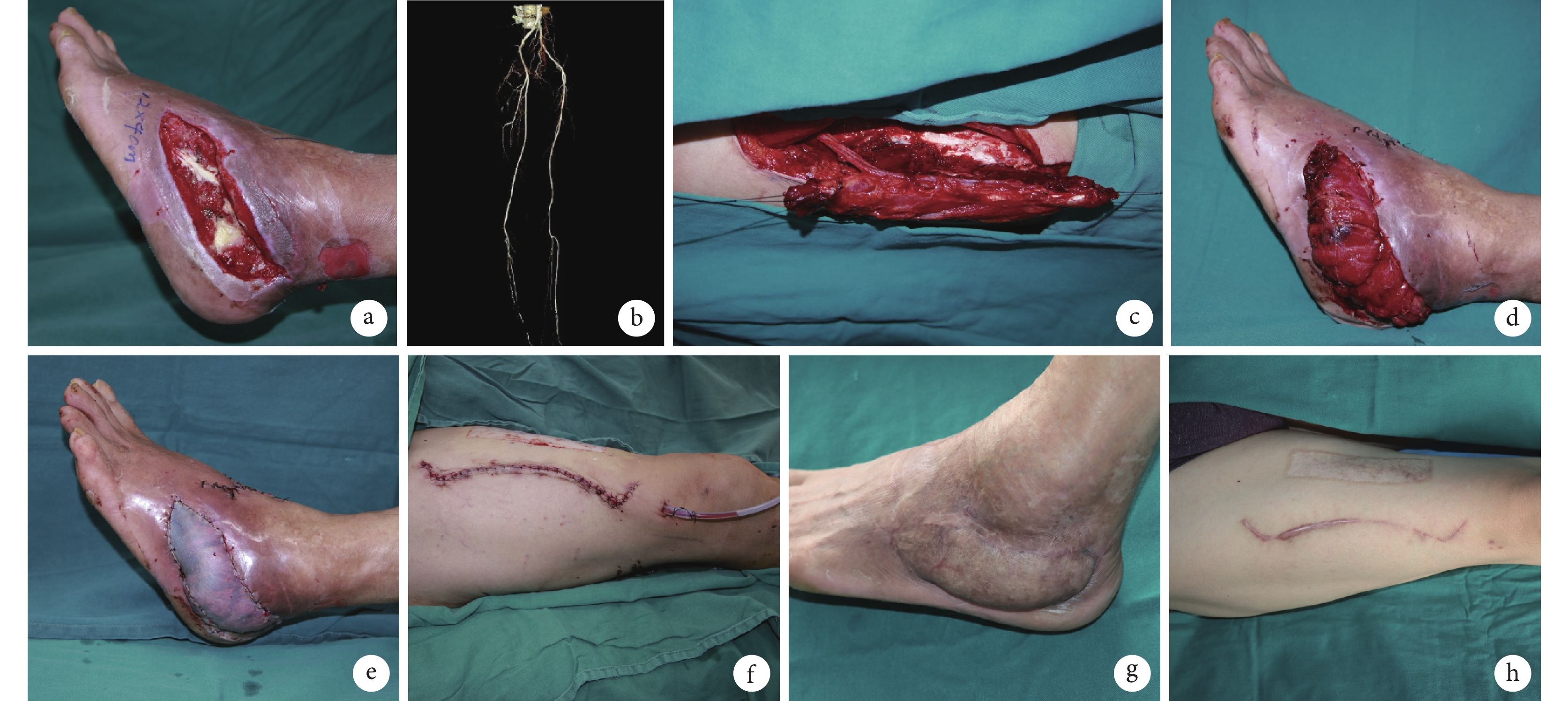

例 7 患者,男,70 歲。因“左足DFU 5周于外院行清創、封閉式負壓吸引術后7 d”轉入我院。入院后行CT血管造影示雙下肢動脈粥樣硬化,雙下肢脛前、脛后、腓動脈多發狹窄;超聲檢測受區足背動脈血流峰值35 cm/s。完善檢查后創面清創,可見左足外側腔隙性缺損創面(12.0 cm×4.0 cm×1.2 cm);切取股外側肌淺層及包含部分中層肌瓣(14.0 cm×5.0 cm×1.5 cm)覆蓋創面,血管蒂動脈與足背動脈端側吻合、靜脈與足背動脈伴行靜脈端端吻合,檢查肌瓣血運良好;取大腿內側刃厚皮片打孔后覆蓋肌瓣。術中肌瓣切取時間45 min,總手術時間162 min。術后隨訪11個月,因未遵遺囑行肌瓣壓力治療,修復部位稍顯臃腫,肌瓣供區切口遺留線狀瘢痕,膝關節功能正常,取皮區輕微色素沉著。見圖2。

圖2

例 7

圖2

例 7

a. 術前創面外觀; b. 術前下肢動脈CT血管造影;c. 術中切取股外側肌淺層及包含部分中層肌瓣;d. 術中游離股外側肌肌瓣覆蓋創面后外觀;e. 術中皮片移植覆蓋肌瓣后外觀;f. 術后即刻供區外觀;g. 術后11個月左足外觀;h. 術后11個月供區外觀

Figure2. Case 7a. Wound appearance before operation; b. CT angiography of lower limb artery before operation; c. Intraoperative excision of superficial and partially mid-layer vastus lateralis muscle flap; d. Appearance after covering the wound with the free vastus lateralis flap; e. Appearance after covering the vastus lateralis flap with the skin grafting; f. Appearance of the donor site at immediate after operation; g. Appearance of the left foot at 11 months after operation; h. Appearance of the donor site at 11 months after operation

4 討論

目前,游離肌瓣如腹直肌、背闊肌、闊筋膜張肌、股薄肌和前鋸肌已用于DFU治療,其中背闊肌、股薄肌和腹直肌為最常用類型[12-14]。Czerny等[15]研究表明游離肌瓣聯合血管重建治療缺血性DFU可行,肢體成活率為85%,血管通暢率為77%,平均51個月隨訪示70%患者恢復下肢全部功能。Jiga等[16]對6例負重區DFU患者采用股外側肌肌瓣聯合皮片移植進行重建,盡管2例患者出現皮片壞死,但足部功能得到明顯改善。因此,他們認為該術式作為一種修復足部負重區創面的方法,不僅安全有效,而且能夠提供最佳的緩沖效果和功能恢復,同時無需擔心供區可能出現的并發癥。由于肌瓣失神經以及肌瓣成活后的壓力治療,肌瓣體積會逐漸縮小,遠期肌瓣不臃腫,不需要二期削薄,更符合足部輪廓。本組我們使用游離股外側肌肌瓣聯合皮片移植修復糖尿病足非負重區中小面積腔隙性缺損創面,亦取得了良好臨床效果。

股外側肌是大腿外側淺表肌肉,作為股四頭肌的一部分,選擇性切取部分肌肉并不影響膝關節功能[17-18]。與其他常用的游離肌瓣(如背闊肌、股薄肌和腹直肌)相比,股外側肌肌瓣有以下優點:① 患者于仰臥位即可切取,術中無需更換體位;② 肌瓣切取后供區可無張力或負張力縫合,瘢痕小;③ 可切取面積較大,最大可達20 cm×12 cm,尤其適用于中小創面;④ 通過切取肌肉遠端部分,最大限度增加血管蒂長度(可達18~20 cm),血管口徑大(動脈2.0~2.5 mm,靜脈2.5~4.0 mm),易于吻合; ⑤ 血管解剖變異少,不需要廣泛肌內血管解剖;⑥ 選擇性切取縱向淺層肌肉或包含部分中層肌肉,保留深層肌肉及神經對肌肉的支配,切取后對膝關節功能的影響很小或沒有影響。

我們認為游離股外側肌肌瓣聯合皮片移植更適用于非負重區腔隙性缺損創面,尤其是不耐受長時間麻醉的老年患者;鑒于其承重、耐磨性可能無法滿足足部負重區要求,故對于負重區DFU建議謹慎選擇。注意事項:① 肌瓣再灌注后體積會有所增大,我們建議在設計時將長度和寬度比創面擴大5%~10%,而厚度可以等于缺損深度或在其基礎上減少5%~10%,以確保獲得更好的輪廓。本組遠期有3例足部略顯臃腫,除未遵醫囑行壓力治療外,分析也可能與肌瓣厚度超過上述范圍有關。② 術中切取時注意分辨股外側肌淺、中、深層結構,盡量按照層次切取,以最大程度減少對供區的損傷。③ 對于皮片選擇,建議選擇頭皮刃厚皮片,更利于皮片成活及避免其他取皮區瘢痕形成。④ DFU成功修復并不意味著最終治愈,患者仍需接受壓力治療及長期隨訪,以便及時處理可能出現的復發潰瘍等問題。

綜上述,應用游離股外側肌肌瓣聯合皮片移植修復糖尿病足非負重區腔隙性缺損創面,手術操作簡便、省時,供區損傷小,肌瓣血供可靠,修復效果好,尤其適用于不適合長時間麻醉的老年DFU患者。然而,本研究屬于小樣本回顧性研究,缺乏評估肌肉遠期萎縮程度的定量指標,尚需進一步研究以便精確確定術中肌瓣最佳切取體積,從而確保重建后足部能夠達到最佳輪廓效果。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的分析及其報道

倫理聲明 研究方案經遵義醫科大學附屬醫院生物醫學研究倫理委員會批準(KLL-2023-518)

作者貢獻聲明 常樹森:文章撰寫,治療方案設計、實施,經費支持;稅蘭:患者出院后治療及隨訪;簡揚:患者管理;周健、陳偉、聶開瑜:參與治療方案的實施;魏在榮:指導方案實施,文章審閱及經費支持

糖尿病足潰瘍(diabetic foot ulcers,DFU)作為糖尿病嚴重并發癥之一,發病率、死亡率和醫療負擔均較高[1]。雖然近年傷口護理和肢體血管重建技術取得了顯著進展,但截肢手術仍是許多DFU患者最終結局,這也導致患者5年生存率大幅下降[2]。鑒于DFU治療的復雜性,多學科協作成為必然選擇,通過控制血糖水平、改善營養狀況、管理合并癥以及加強局部創面護理,為患者提供全面治療策略[3]。然而,在創面修復方面仍需要尋求更高效、可靠的方法。

游離皮瓣作為一種能夠提供豐富血供的修復手段,已在DFU治療中展現出顯著優勢。其通過滋養缺血區域、增強側支循環以及改善組織營養狀況促進創面愈合,以保留肢體功能及降低截肢風險[4-5],提高糖尿病患者的5年生存率[6]。然而,對于伴有足部深部組織感染、壞死等復雜情況的DFU,清創后常遺留空腔,修復難度較大。此時,臨床常選擇皮瓣嵌合肌瓣修復創面、填塞死腔[5]。但肌皮穿支的解剖存在一定難度,對術者操作技術要求較高,同時修復后皮瓣往往較臃腫,不僅影響患者穿鞋舒適度,還可能影響正常行走。此外,游離皮瓣或游離皮瓣嵌合肌瓣切取通常耗時較長,已有研究證實手術時間每增加1 min,手術主要并發癥(皮瓣壞死面積>10%、血栓形成、血腫)發生風險就增加1%[7-9]。Mayr-Riedler等[9]研究顯示游離皮瓣修復DFU后并發癥發生風險明顯高于游離肌瓣,因此建議對主要并發癥風險較高的患者使用肌瓣修復,尤其適用于缺血性潰瘍的老年患者。2022年1月—2023年10月,我們采用游離股外側肌肌瓣聯合皮片移植修復糖尿病足非負重區中小面積腔隙性缺損創面,取得良好療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者納入標準:① 符合《中國2型糖尿病防治指南(2020 年版)》中糖尿病足病診斷標準[10];② 經前期清創、創面床準備[3, 11]后創面感染控制良好;③ 腔隙性缺損創面;④ 受區動脈血流峰值>25 cm/s;⑤ 近1周血糖水平穩定,即餐前血糖<7 mmol/L、餐后2 h血糖<11 mmol/L;⑥ 無糖尿病昏迷或酮癥酸中毒等晚期急性并發癥。排除標準:① 下肢近端或多處閉塞和大動脈嚴重狹窄者;② 需要長期透析的終末期糖尿病腎病和尿毒癥患者;③ 不接受手術方案及無法忍受麻醉者。

2022年1月—2023年10月,共8例(8足)患者符合選擇標準納入研究。其中,男6例,女2例;年齡58~76歲,平均64.3歲。均為2型糖尿病患者。DFU病程2~7 周,平均4.3周。左足5例,右足3例。創面部位:跖骨間4例,足內側2例,足外側1例,足背及足外側1例。經清創、創面床準備后,創面感染控制良好,可見新鮮肉芽組織生長。創面范圍:長4.0~12.0 cm、寬3.0~5.0 cm、深度1.2~2.0 cm。患者臨床資料詳見表1。

1.2 手術方法

全身麻醉下,患者取仰臥位。以患足對側大腿作為股外側肌肌瓣供區。從股直肌和股外側肌肌間隙體表投影作長10~20 cm縱切口,切開皮膚、闊筋膜以暴露股外側肌,切開股外側肌和股直肌肌間隙,確定旋股外側動脈降支;檢查血管蒂走行和股外側肌解剖結構,根據受區大小確定肌瓣范圍。首先,確認進入擬切取肌瓣的穿支,將肌瓣血管蒂逆行剝離至旋股外側動脈外側支出現的位置。然后,從肌瓣遠端和內側開始淺表分區的解剖,在肌瓣切取過程中識別肌肉淺、中、深3個層次并保留深層腱膜,保證肌肉起源和連續性完整。通常切取淺層或包含部分中間層肌瓣即可滿足修復需求。切取過程中盡量保留股神經運動分支并避免其損傷,對于保留剩余肌肉的功能至關重要。本組肌瓣切取范圍:長5.0~14.0 cm 、寬3.5~6.0 cm、厚度1.0~1.5 cm;血管蒂長度6~12 cm,平均8.4 cm,均攜帶1條動脈、2條靜脈。將肌瓣切取后移植于受區,使用3-0可吸收線將肌瓣與創面邊緣進行埋沒垂直褥式縫合。顯微鏡下將血管蒂動脈與受區動脈端側吻合,受區選擇足背動脈6例、脛后動脈2例,動脈血流峰值31~52 cm/s,平均40.3 cm/s;靜脈與受區動脈伴行靜脈端端吻合。肌瓣下留置引流片后,以頭皮(3例)或大腿內側(5例)作為皮片供區,切取刃厚皮片(6例)或薄中厚皮片(2例)覆蓋肌瓣,稍加壓包扎,避免壓迫血管蒂。肌瓣供區徹底止血,留置引流管引流,逐層縫合皮下、皮膚。取皮區凡士林紗布覆蓋后,無菌敷料包扎。

1.3 術后處理

術后常規抗感染、抗凝血、抗痙攣、補液及保暖等對癥治療。術后3~5 d根據術區引流情況拔除引流條及引流管,14~16 d視創面愈合情況拆線。術后第6天開始肌瓣訓練,具體方法:使用輕質彈性繃帶包扎肌瓣,要求患者將患足懸浮在床緣上5 min,之后以5 min/d逐漸增加懸浮時間,直至達到 45 min。術后第4周在助行器輔助下開始患足部分負重行走,并逐漸增加負重直至完全負重行走;同時每日穿戴彈力繃帶對肌瓣進行壓力治療,持續3個月。

2 結果

本組肌瓣切取時間30~80 min,平均55.0 min;總手術時間125~170 min,平均147.5 min。術后肌瓣及皮片均順利成活,創面及供區切口均Ⅰ期愈合。8例患者均獲隨訪,隨訪時間6~24個月,平均12.8個月。3例未遵醫囑進行肌瓣壓力治療者外觀稍臃腫,其余患足外觀均良好;修復部位質地柔軟。肌瓣供區殘留線狀瘢痕,5例大腿內側取皮區色素沉著。隨訪期間足部潰瘍無復發,末次隨訪時患者均可獨立行走,日常活動不受限。

3 典型病例

例 1 患者,男,58 歲。因“右足第4、5足趾糖尿病性壞疽3周行截趾、骨水泥填充術后2周”入院。入院后行CT血管造影示右下肢動脈未見明顯異常,超聲檢測受區足背動脈血流峰值 52 cm/s。經前期局部創面處理后,創周無炎癥,局部無明顯壞死組織,具備游離組織瓣移植修復條件。創面常規清創后可見腔隙性缺損創面(8.0 cm×4.0 cm×2.0 cm);切取股外側肌淺層肌瓣(9.0 cm×4.5 cm×1.5 cm)覆蓋創面,血管蒂動脈與足背動脈端側吻合、靜脈與足背動脈伴行靜脈端端吻合,檢查肌瓣血運良好;取頭皮薄中厚皮片打孔后覆蓋肌瓣。術中肌瓣切取時間60 min,總手術時間150 min。術后隨訪 24個月,肌瓣外形好,飽滿而不臃腫,肌瓣供區切口遺留線狀瘢痕,膝關節功能無影響。見圖1。

圖1

例 1

圖1

例 1

a、b. 術前創面外觀;c. 術前下肢動脈CT血管造影;d、e. 術中游離股外側肌肌瓣覆蓋創面后外觀;f、g. 術中皮片移植覆蓋肌瓣后外觀;h、i. 術后24個月右足外觀

Figure1. Case 1a, b. Wound appearance before operation; c. CT angiography of lower limb artery before operation; d, e. Appearance after covering the wound with the free vastus lateralis flap; f, g. Appearance after covering the muscle flap with the skin grafting; h, i. Appearance of the right foot at 24 months after operation

例 7 患者,男,70 歲。因“左足DFU 5周于外院行清創、封閉式負壓吸引術后7 d”轉入我院。入院后行CT血管造影示雙下肢動脈粥樣硬化,雙下肢脛前、脛后、腓動脈多發狹窄;超聲檢測受區足背動脈血流峰值35 cm/s。完善檢查后創面清創,可見左足外側腔隙性缺損創面(12.0 cm×4.0 cm×1.2 cm);切取股外側肌淺層及包含部分中層肌瓣(14.0 cm×5.0 cm×1.5 cm)覆蓋創面,血管蒂動脈與足背動脈端側吻合、靜脈與足背動脈伴行靜脈端端吻合,檢查肌瓣血運良好;取大腿內側刃厚皮片打孔后覆蓋肌瓣。術中肌瓣切取時間45 min,總手術時間162 min。術后隨訪11個月,因未遵遺囑行肌瓣壓力治療,修復部位稍顯臃腫,肌瓣供區切口遺留線狀瘢痕,膝關節功能正常,取皮區輕微色素沉著。見圖2。

圖2

例 7

圖2

例 7

a. 術前創面外觀; b. 術前下肢動脈CT血管造影;c. 術中切取股外側肌淺層及包含部分中層肌瓣;d. 術中游離股外側肌肌瓣覆蓋創面后外觀;e. 術中皮片移植覆蓋肌瓣后外觀;f. 術后即刻供區外觀;g. 術后11個月左足外觀;h. 術后11個月供區外觀

Figure2. Case 7a. Wound appearance before operation; b. CT angiography of lower limb artery before operation; c. Intraoperative excision of superficial and partially mid-layer vastus lateralis muscle flap; d. Appearance after covering the wound with the free vastus lateralis flap; e. Appearance after covering the vastus lateralis flap with the skin grafting; f. Appearance of the donor site at immediate after operation; g. Appearance of the left foot at 11 months after operation; h. Appearance of the donor site at 11 months after operation

4 討論

目前,游離肌瓣如腹直肌、背闊肌、闊筋膜張肌、股薄肌和前鋸肌已用于DFU治療,其中背闊肌、股薄肌和腹直肌為最常用類型[12-14]。Czerny等[15]研究表明游離肌瓣聯合血管重建治療缺血性DFU可行,肢體成活率為85%,血管通暢率為77%,平均51個月隨訪示70%患者恢復下肢全部功能。Jiga等[16]對6例負重區DFU患者采用股外側肌肌瓣聯合皮片移植進行重建,盡管2例患者出現皮片壞死,但足部功能得到明顯改善。因此,他們認為該術式作為一種修復足部負重區創面的方法,不僅安全有效,而且能夠提供最佳的緩沖效果和功能恢復,同時無需擔心供區可能出現的并發癥。由于肌瓣失神經以及肌瓣成活后的壓力治療,肌瓣體積會逐漸縮小,遠期肌瓣不臃腫,不需要二期削薄,更符合足部輪廓。本組我們使用游離股外側肌肌瓣聯合皮片移植修復糖尿病足非負重區中小面積腔隙性缺損創面,亦取得了良好臨床效果。

股外側肌是大腿外側淺表肌肉,作為股四頭肌的一部分,選擇性切取部分肌肉并不影響膝關節功能[17-18]。與其他常用的游離肌瓣(如背闊肌、股薄肌和腹直肌)相比,股外側肌肌瓣有以下優點:① 患者于仰臥位即可切取,術中無需更換體位;② 肌瓣切取后供區可無張力或負張力縫合,瘢痕小;③ 可切取面積較大,最大可達20 cm×12 cm,尤其適用于中小創面;④ 通過切取肌肉遠端部分,最大限度增加血管蒂長度(可達18~20 cm),血管口徑大(動脈2.0~2.5 mm,靜脈2.5~4.0 mm),易于吻合; ⑤ 血管解剖變異少,不需要廣泛肌內血管解剖;⑥ 選擇性切取縱向淺層肌肉或包含部分中層肌肉,保留深層肌肉及神經對肌肉的支配,切取后對膝關節功能的影響很小或沒有影響。

我們認為游離股外側肌肌瓣聯合皮片移植更適用于非負重區腔隙性缺損創面,尤其是不耐受長時間麻醉的老年患者;鑒于其承重、耐磨性可能無法滿足足部負重區要求,故對于負重區DFU建議謹慎選擇。注意事項:① 肌瓣再灌注后體積會有所增大,我們建議在設計時將長度和寬度比創面擴大5%~10%,而厚度可以等于缺損深度或在其基礎上減少5%~10%,以確保獲得更好的輪廓。本組遠期有3例足部略顯臃腫,除未遵醫囑行壓力治療外,分析也可能與肌瓣厚度超過上述范圍有關。② 術中切取時注意分辨股外側肌淺、中、深層結構,盡量按照層次切取,以最大程度減少對供區的損傷。③ 對于皮片選擇,建議選擇頭皮刃厚皮片,更利于皮片成活及避免其他取皮區瘢痕形成。④ DFU成功修復并不意味著最終治愈,患者仍需接受壓力治療及長期隨訪,以便及時處理可能出現的復發潰瘍等問題。

綜上述,應用游離股外側肌肌瓣聯合皮片移植修復糖尿病足非負重區腔隙性缺損創面,手術操作簡便、省時,供區損傷小,肌瓣血供可靠,修復效果好,尤其適用于不適合長時間麻醉的老年DFU患者。然而,本研究屬于小樣本回顧性研究,缺乏評估肌肉遠期萎縮程度的定量指標,尚需進一步研究以便精確確定術中肌瓣最佳切取體積,從而確保重建后足部能夠達到最佳輪廓效果。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的分析及其報道

倫理聲明 研究方案經遵義醫科大學附屬醫院生物醫學研究倫理委員會批準(KLL-2023-518)

作者貢獻聲明 常樹森:文章撰寫,治療方案設計、實施,經費支持;稅蘭:患者出院后治療及隨訪;簡揚:患者管理;周健、陳偉、聶開瑜:參與治療方案的實施;魏在榮:指導方案實施,文章審閱及經費支持