引用本文: 張世民, 孫貴新, 王振海, 張立, 田可為, 劉濤, 王欣, 芮云峰. 股骨轉子間骨折頭髓釘內固定手術的標準化放射影像. 中國修復重建外科雜志, 2024, 38(9): 1130-1137. doi: 10.7507/1002-1892.202405004 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

在股骨轉子間骨折閉合復位頭髓釘內固定手術中,從骨折手法復位開始到打入內固定物結束,對每個操作步驟采用C臂或G臂X線機進行熒光透視實時影像監測,是保證手術質量和安全的必備措施。可移動C臂X線機雖然可進行多角度觀察,但為了減少射線暴露和節省時間,臨床最常用的仍是標準正側位雙平面對角線透視,許多判斷手術質量的影像學指標也是依據標準圖像制定的[1-2]。因此,如何得到標準正側位圖像成為術中或術畢即刻影像采集的關鍵。

放射影像(包括熒光透視和攝片)反映了射線穿過某一部位不同密度和厚度組織結構后的投影總和,是該穿透路徑上各層投影相互疊加在一起的平面影像。因此放射影像必定受到射線投射角度和被照物體旋轉的影響。本文在分析正常股骨近端標準化正側位放射影像、臨床頭髓釘內固定手術中放射影像的現狀、股骨轉子間骨折影像不標準的文獻分析、肢體旋轉對圖像判讀的影響、前內側30° 斜位透視特點等基礎上,提出在股骨轉子間骨折術畢即刻采集標準正側斜位三件套透視圖像,作為判斷手術質量(骨折復位和內固定物位置)和術后隨訪對比的基線依據。

1 正常股骨近端標準化正側位放射影像

獲取股骨近端標準正側位放射影像,必須消除肢體旋轉和前傾角的影響,需要以確定真正的股骨側位為后續影像的基準,即遠側股骨內、外側后髁在側位影像上相互重疊且與股骨干軸線平行。將C臂X線機擺放于患者兩腿之間,按下列步驟操作[3-4]:① 先將C臂X線機的投射角度與地面平行,觀看遠側股骨后髁,旋轉肢體直至其內、外側后髁重疊平行,獲得真正的股骨側位。② 繼續保持C臂X線機與地面平行,滑行上移C臂X線機至股骨近端,與股骨頸軸線垂直(頸干角為130°,則射線與股骨干呈50° 角),此時透視即可獲得股骨干的近端側位(地平線側位,亦稱L?wenstein 位),顯示出股骨頸的前傾角(正常前傾角10°~15°)。③ 再向上旋轉C臂X線機直至頭頸軸線與股骨干軸線平行,獲得消除前傾角的股骨頸標準側位(真正側位,亦稱Winquist 位)。④ 在股骨頸側位基礎上,再將C臂X線機向上旋轉90°,與股骨頸標準側位垂直,得到股骨頸標準正位。按這種方法確定投射角度,所得到的股骨近端圖像標準且統一,相互之間具有良好可比性,但操作繁瑣,多用于科學研究中。可見,股骨近端的標準正位并非是垂直地面的透照,標準側位也非平行地面的透照。

正常股骨頸干角多為130°、前傾角12°,在不考慮明顯變異的前提下,臨床上為了簡單實用,在透視時常采用圖像反推的邏輯方法[5-7]。例如,通過小轉子顯露的形狀和大小以及大轉子內側壁與股骨中軸線的關系判斷是否屬于標準正位,通過頭頸干呈一直線判斷標準側位,通過影像前傾角的大小判斷地平線側位。

2 臨床頭髓釘手術中放射影像的現狀

股骨轉子間骨折閉合復位頭髓釘內固定有以下特點[8]:① 第一步是骨折閉合手法復位,常規操作手法為牽引-外展-內旋-內收,為了獲得良好的骨折對線和對位,手術醫生往往不考慮肢體的旋轉程度;② 小轉子骨折分離移位,失去了判斷正位圖像的重要指標;③ 透視只關注近端的頭頸骨塊與股骨干,并不透視遠側股骨髁側位,即不清楚股骨干是否處于標準側位,也就無法判斷骨折復位前傾角的大小;④ 大多數頭髓釘在設計上均不帶前傾角,近側頭頸釘與遠側交鎖螺釘導向器在冠狀位處于同一平面;⑤ 頭頸釘的安放目標是將其打入股骨頭正側位的正中或正位偏下,但均特別強調在頭頸側位的正中;⑥ 頭頸內固定物(拉力螺釘或螺旋刀片)的正側位圖像基本能反映股骨頭頸的正側位,但不能反映股骨干的旋轉和前傾角大小。

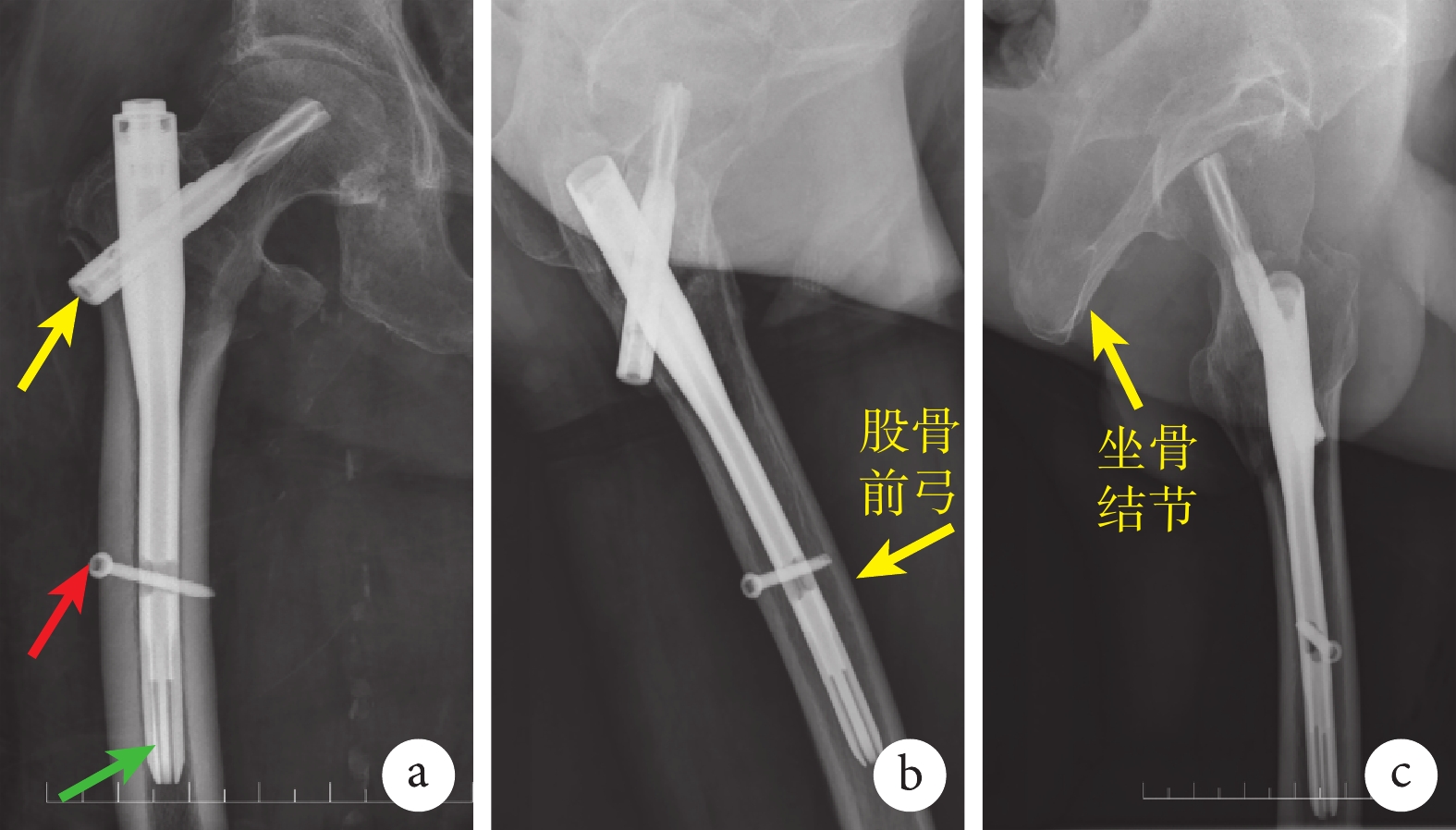

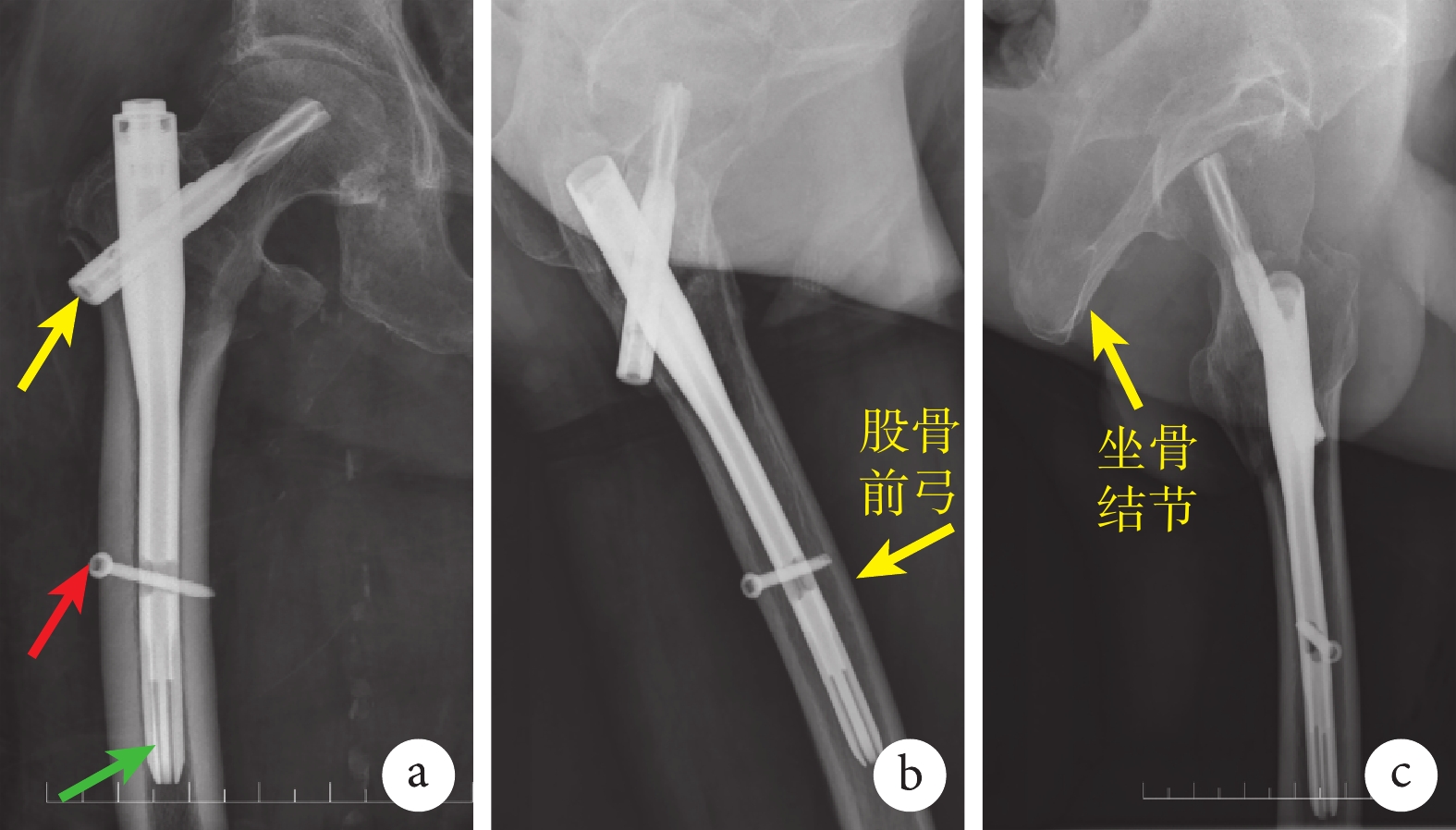

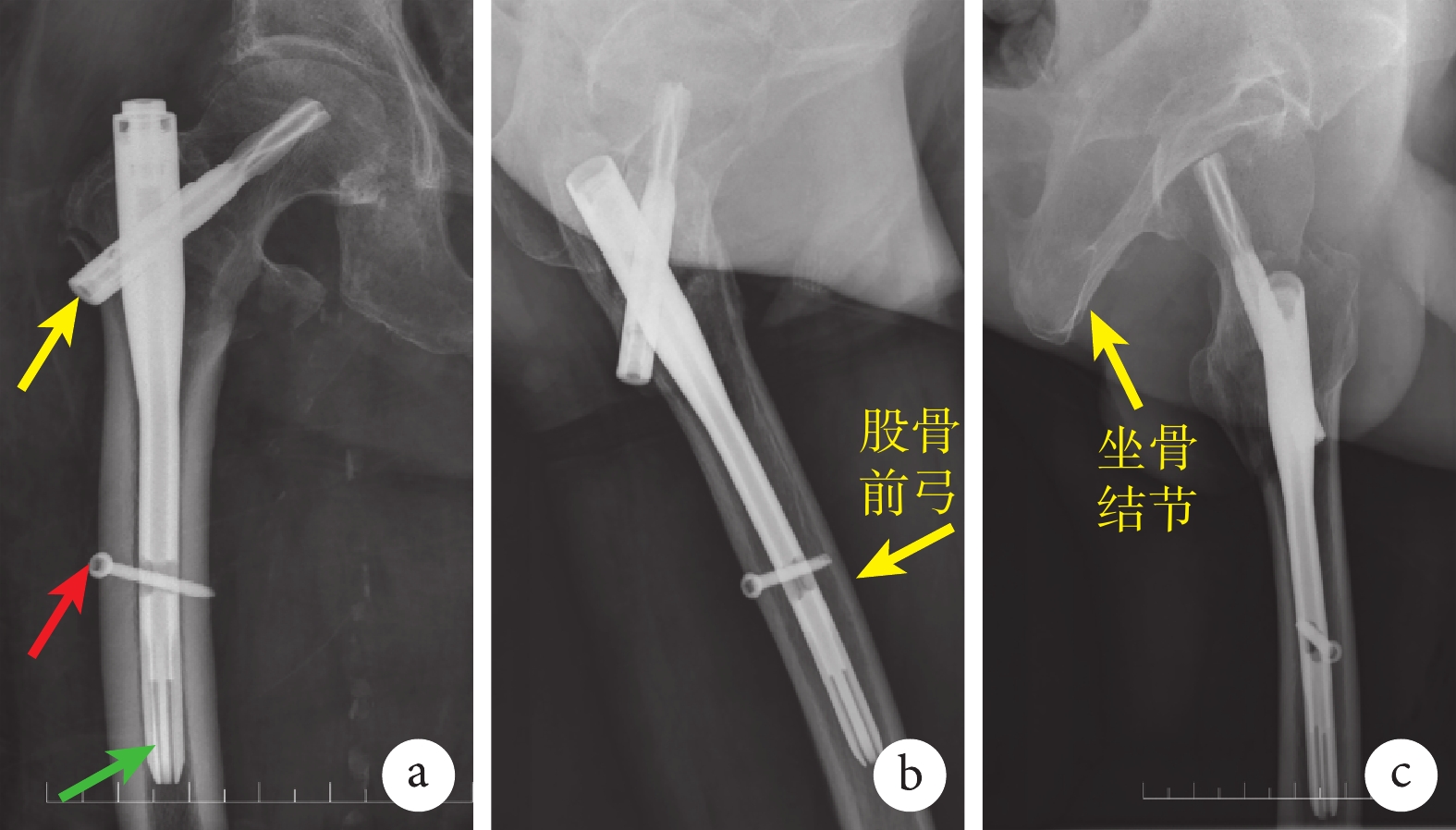

在術后隨訪攝片中,放射科以垂直于地平線投射為正位,平行于地平線投射為側位。由于患者肢體擺放困難,很少能獲得真正的股骨頸正側位圖像(圖1)。臨床可通過下列指標判斷旋轉的方向和程度:① 在正位圖像,可通過近側頭頸釘和遠側交鎖螺釘的尾部金屬是否存在前后重疊、釘尖開槽是否顯現等指標,來判斷是否旋轉及其程度。正位頭頸釘尾部金屬圖像完全重疊呈直線者為無旋轉,呈橢圓形者為有旋轉。通過顯示的橫徑與縱徑比例,按三角幾何方法計算出旋轉度數,如旋轉30° 二者比例為0.27,旋轉45° 為0.39,旋轉60° 為0.58,旋轉90° 為1(到達側位)。亦可通過顯示的頭髓釘頸干角與正常值(130°)的偏差判斷旋轉程度。由于居于后內側的小轉子已經分離移位,難以判斷其旋轉方向(內旋、外旋)。② 在側位圖像,可借助于股骨前弓、坐骨結節、髖臼后壁以及頭頸釘與主釘的夾角,判斷旋轉方向和程度。

圖1

患者,女,78歲,右側股骨轉子間骨折,肢體旋轉導致術后攝片圖像不標準

圖1

患者,女,78歲,右側股骨轉子間骨折,肢體旋轉導致術后攝片圖像不標準

a. 正位不標準(黃箭頭示螺旋刀片尾部不齊,紅箭頭示交鎖螺釘尾部不齊,綠箭頭示釘尖開槽不齊);b. 前內側斜位;c. 后內側斜位

Figure1. A 78-year-old female patient with right intertrochanteric femoral fracture, postoperative radiographic images were not standard due to limb rotationa. Nonstandard anteroposterior radiography (yellow arrow showed that the tail of the spiral blade was not aligned, red arrow showed that the tail of the interlocking screw was not aligned, green arrow showed that the slot of the screw tip was not aligned); b. Anteromedial oblique position; c. Posteromedial oblique position

3 股骨轉子間骨折影像不標準的文獻分析

Marmor等[9]曾統計了股骨轉子間骨折治療效果的文獻中,報告骨折復位質量和內固定物位置的文獻比例,發現雖然有82%的文獻有這方面指標,但并不規范。我們采用同樣方法,在PubMed數據庫以 [trochanter fracture]、[intramedullary]、[cephalomedullary] 作為檢索詞,在 [題目和摘要] 中檢索4本國際著名創傷骨科雜志2021年—2023年發表的研究論文共202篇。判斷旋轉的標準如下:① 正位圖像無旋轉的標志為拉力螺釘和交鎖螺釘的尾部金屬影齊平,或釘尖開槽顯現并與髓內釘軸線平行。該指標并不準確,我們用不同旋轉角度的透視圖像進行預實驗,發現肉眼判讀有圖像旋轉者,其投射至少偏離標準正位15° 以上。② 側位圖像無旋轉的標志為頭頸釘與髓內釘呈一直線(夾角<5°)。文獻統計結果發現,在提供有影像圖片(包括透視圖像或攝片圖像)的57篇論文中,正位圖像不標準18篇(32.1%),側位圖像不標準18篇(69.2%)。見表1。

可見,即使是國際著名創傷骨科雜志,股骨轉子間骨折文獻中的典型病例示例圖片也存在大量不標準投射圖像。采用這些正側位并不標準的圖像對骨折復位質量進行判斷、對內固定物安放位置進行測量,是導致研究結果離散度大、結論差異度大、難以取得共識的重要原因之一[10-15]。

4 肢體旋轉對圖像判讀的影響

采用術中熒光透視監視手術質量,主要包括兩個方面:評估骨折復位質量和內固定物在股骨頭內的安放位置;判斷有無術中醫源性骨折、釘尖撞擊、釘尾突出、髓內釘充盈度等。這些指標的參數值均是基于正常圖像提出的,如果C臂X線機與其檢查目標的投射角度不正,獲取的圖像不標準,必將干擾對結果判讀的準確性。

4.1 肢體旋轉對骨折復位質量判斷的影響

骨折復位質量判斷指標包括對線和對位,對線主要是觀察頭頸與股骨干所形成的頸干角(正側位),對位主要是觀察頭頸與股骨干的前內側皮質復位(正側位)。

4.1.1 旋轉對影像學頸干角的影響

Kay等[16]用標本影像測量和數學模擬計算方法進行研究,結果發現:① 在消除前傾角的標準正位圖像(內旋15°),測量的頸干角最小也最真實。② 無論股骨干內旋還是外旋,均會造成影像學頸干角變大。③ 理論計算股骨旋轉對影像學頸干角的影響,可用三角幾何公式:NSAp=180°?(180°?NSAo)×cos(Rot+FNA),其中NSAp為計算的頸干角,NSAo為真實頸干角,FNA為真實前傾角,Rot為股骨干旋轉角度(內旋為負值,外旋為正值)。假設股骨的真實頸干角是130°,前傾角是15°,將股骨外旋15°,則計算的影像學頸干角是:NSAp =180°?(180°?130°)×cos(15°+15°)=136.7°。如果將股骨內旋15° 抵消自身的前傾角影響,則計算結果就是真實的頸干角為130°。因此,手術醫生必須注意,肢體旋轉造成的投射不標準有導致骨折復位頸干角增大的假象。肢體旋轉30°,圖像顯示的影像學頸干角增大約7°,足以影響對骨折復位質量的判斷。

4.1.2 旋轉對影像學前內側皮質復位的影響

熒光透視本身分辨率不高,再加上股骨轉子部結構復雜,疊加重影多,給細節觀察造成困難;而且透視影像僅反映了與射線垂直的切線位骨皮質在水平面的投影輪廓。因此如果肢體有旋轉,引起與射線垂直的切線位骨皮質部位發生變化,即投射角度的變化導致其水平面投影圖像發生改變,則觀察到的骨皮質對位程度就可能不同,這在判斷邊界性的中性皮質對位(解剖復位)時,影響更為明顯[17-18]。

4.2 肢體旋轉對頭頸內固定物位置測量的影響

判斷頭頸內固定物在股骨頭內的位置,常用尖頂距(tip-apex distance,TAD)和股距尖頂距(calcar-referenced TAD,Cal-TAD)兩個指標。這兩個指標的提出和測量均是建立在標準正側位圖像上,以正側位指標之和<25 mm為臨界值。在不同投射角度下,影像學的股骨頭頂和螺釘尖位置均有改變,其影像學測量數值可能變大,也可能變小。因此,在不標準圖像上測量的TAD數值也就失去了與標準圖像臨界值比較的意義。Lazzarini等[19]在8個股骨標本上分別打入2枚2 mm克氏針,其中1枚打在股骨頭頸正側位的正中,另1枚打在正位上方側位正中,通過標準正位、標準側位和地平線側位的投射角度圖像,研究對拉力螺釘位置判斷的影響。結果發現,如果導針打在股骨頭正側位的正中球心,則任何透視角度的圖像均能準確顯示出TAD測量值一致(股骨頭是半球形),而其他任何偏離正中軸線的導針位置,非標準投射圖像的TAD測量值與標準投射圖像的測量值均有較大差別,其中地平線側位的測量值變化達27.8%,明顯偏離其真實數據。

5 前內側30° 斜位透視特點

Xiong等[20]對骨折線地圖研究發現,在小轉子分離移位的股骨轉子間骨折(A2型)中,小轉子骨塊向內側壁延伸平均19 mm,占內側壁寬度(正常33.5 mm)的56.5%,僅剩其前半部約1 cm,而前側壁骨皮質基本完整。王曉旭等[21]影像解剖學研究發現,前內下角骨皮質僅占股骨轉子間環周皮質的1/6弧度(鐘面的2/12,內側和前側各一),但前內下角是其他環周皮質平均厚度的2.4倍,占環周皮質總面積的27.3%,是環周皮質總強度的35.0%,是小轉子骨塊分離移位后(A2型)剩余皮質總強度的47.7%。因此,目前在股骨轉子間骨折的治療中,特別強調前內側皮質(在A2型骨折也僅剩該部位)的復位和支撐砥住[22-23]。而術中的標準正側位透視并不是前內側皮質的切線位影像,不能直接準確反映前內下角的皮質對位關系。Chen等[24]通過觀測正常股骨標本,提出在獲取標準側位圖像的基礎上(頭頸釘與髓內釘成一直線,設為0°),再將C臂X線機向下旋轉30°(相當于股骨外旋30°),即能消除大轉子、轉子間線、前外上角結節等結構的重疊遮擋,獲得清晰的前內下角切線位透視圖像,準確反映該局部的皮質對位情況。經95例臨床驗證,術中透視與術后三維CT皮質砥住的符合率在正位透視為63.3%,側位透視為79.6%,前內側斜位透視為86.7%,斜位透視的準確率顯著高于正側位透視[25]。Inui等[26]回顧性分析頭髓釘內固定術后36例失敗患者和135例配比患者,發現如果前內側斜位顯示皮質關系為負性,則其失敗概率增加4倍。近年來,前內側斜位透視在評判骨折復位質量上逐漸獲得了臨床應用,但尚需提高其投射角度的標準化和規范化[27-28]。

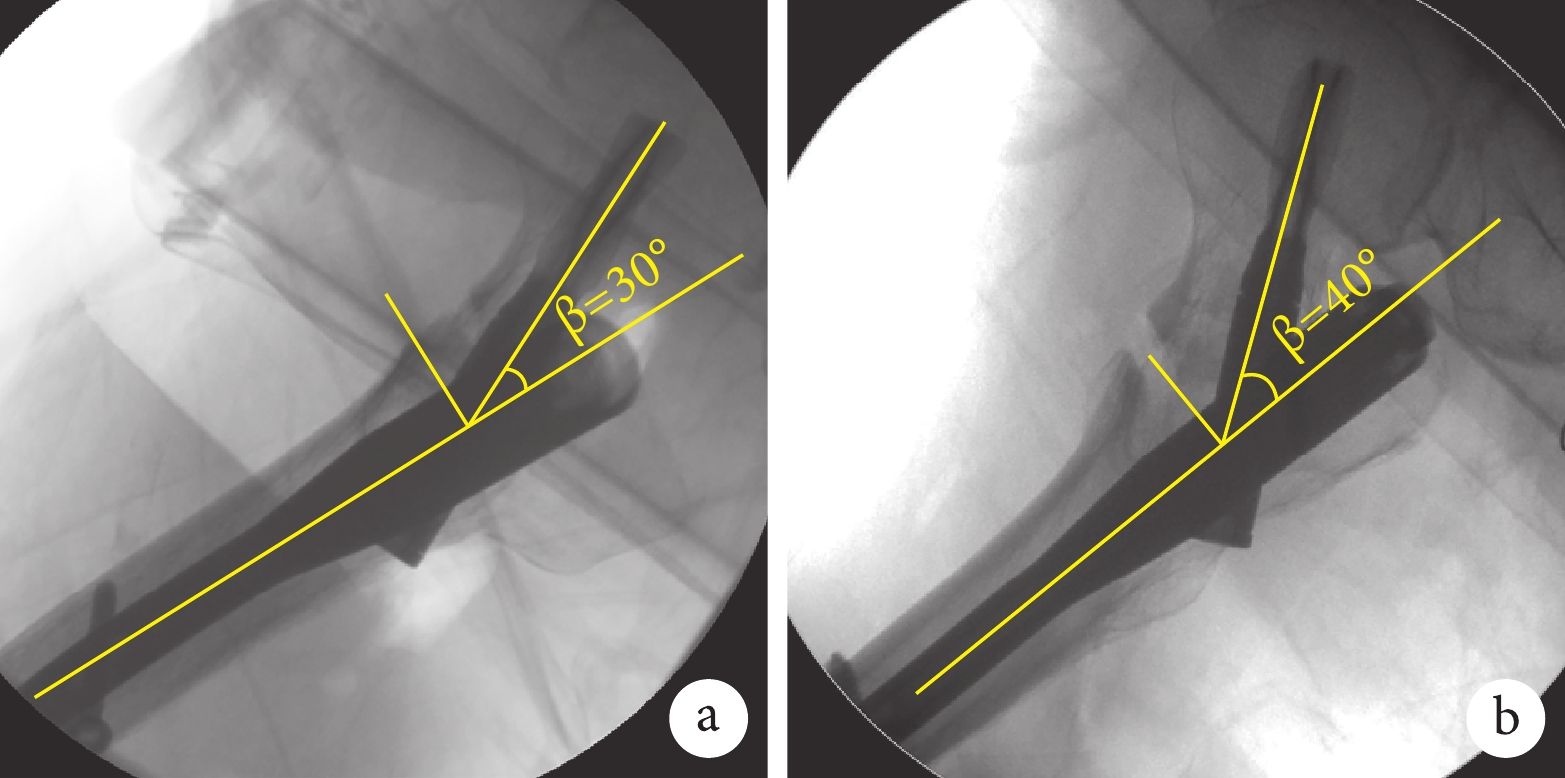

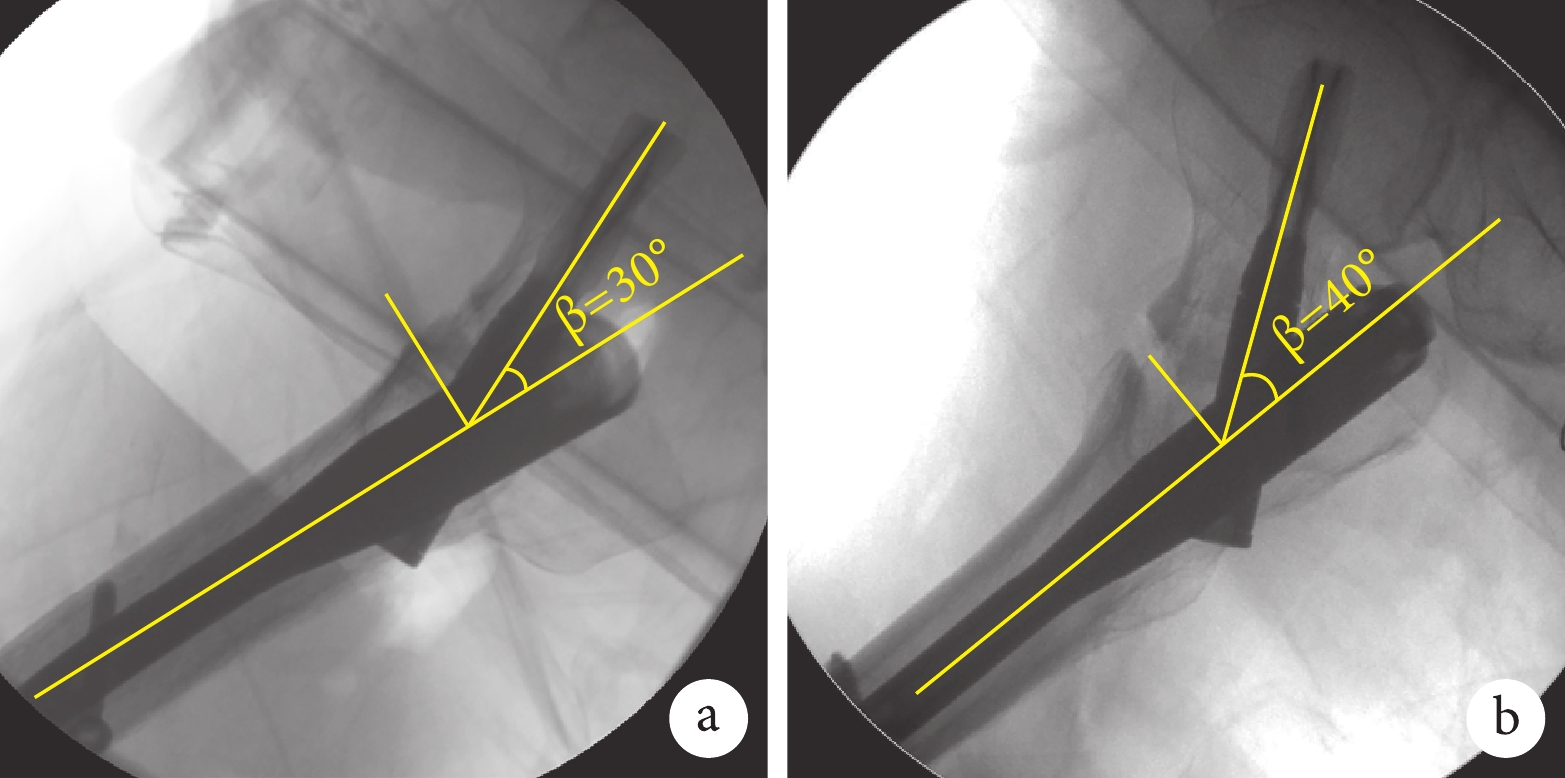

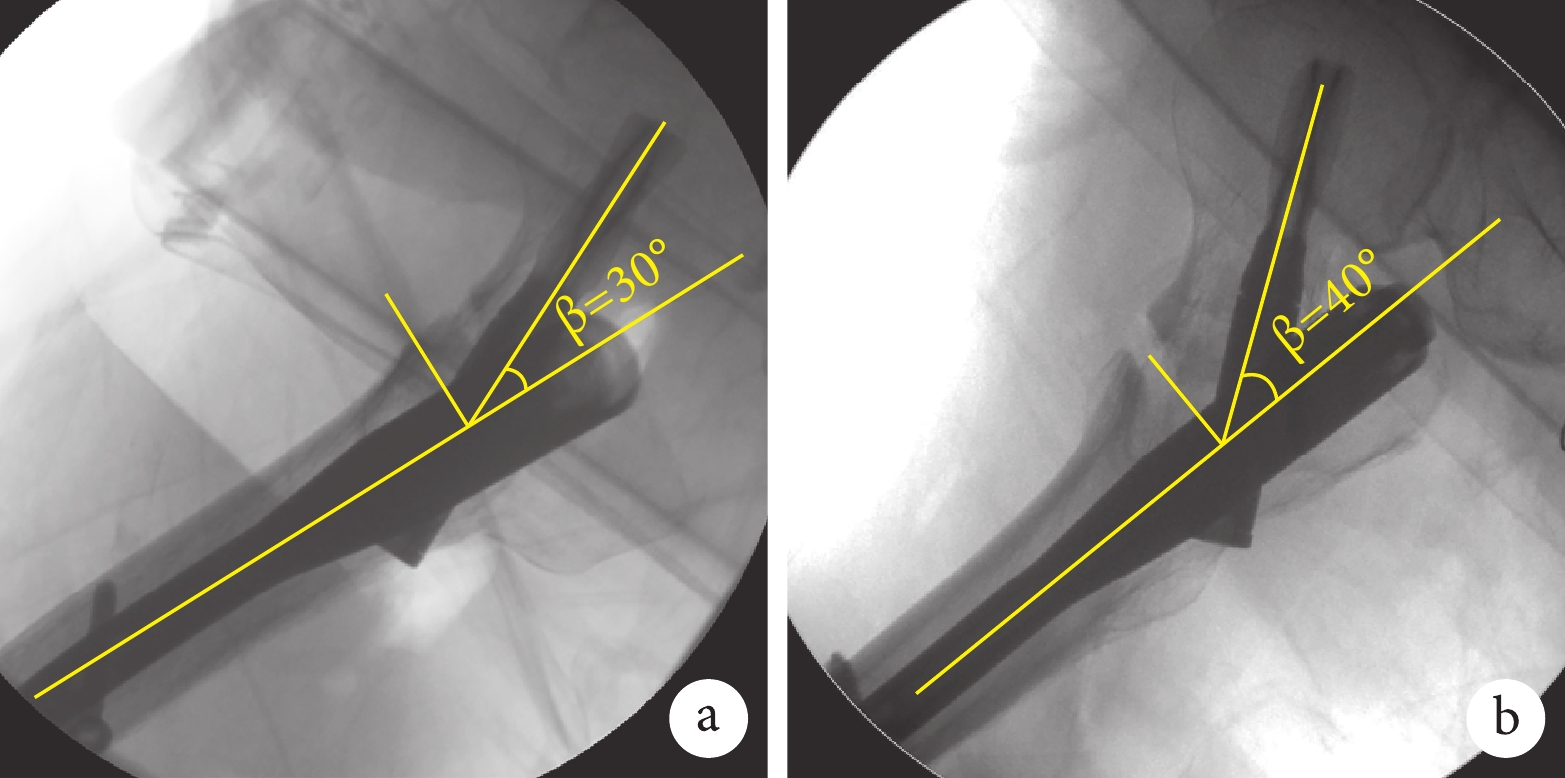

從數學模型上分析,沿著縱軸旋轉肢體(股骨),頸干角則形成一倒立圓錐模型,從股骨下方往上看,股骨頸畫出一個圓形的水平面投影。用三角幾何方法計算,當頭髓釘器械頸干角為130° 時,C臂X線機從標準側位圖像(設為0°)向內旋轉30°(相當于股骨外旋)獲得前內側斜位圖像,其頭頸釘與髓內釘的尾端補角β=ARCtan(tan 50°×sin 30°)≈30.8°,股骨外旋45° 時頭髓釘的尾端補角為40.1°,外旋60° 時尾端補角為45.9°,外旋至90° 達到正位時尾端補角為50°。用邏輯反推可知,當透視圖像呈現的頭髓釘尾端夾角為30° 時,該圖像即為前內側30° 角斜位透視,是判斷前內側皮質對位狀態的最佳圖像。該夾角>30° 時則反映股骨頸內側皮質更多,夾角<30° 時則反映前側皮質更多(圖2)。

圖2

患者,女,84歲,術畢即刻前內側斜位影像,通過頭頸釘與髓內釘尾端補角(β)估計肢體旋轉程度

圖2

患者,女,84歲,術畢即刻前內側斜位影像,通過頭頸釘與髓內釘尾端補角(β)估計肢體旋轉程度

a. β=30° 對應肢體外旋30°(或C臂X線機內旋);b. β=40° 對應肢體外旋45°

Figure2. Anteromedial oblique fluoroscopic images of an 84-year-old female patient immediately after operation, the limb rotation degree was estimated by the angle (β) between the head and neck nail and the tail end of the intramedullary naila. β=30° corresponds to 30° of limb external rotation (or C-arm X-ray machine internal rotation); b. β=40° corresponds to 45° of limb external rotation

6 推薦術畢即刻三件套標準化透視

正如骨折分類是骨科醫生的共同語言一樣,術畢即刻的標準化影像(透視或攝片)也是骨科醫生相互交流的共同基準[29]。用于監視操作步驟和手術質量的術中透視非常重要,但為了減少輻射傷害,臨床應遵循“夠用即可”的原則[30-32];但術畢用于記錄留存作為質量評價的最終影像,則必須達到“標準規范”的要求,才能用于相互比較。

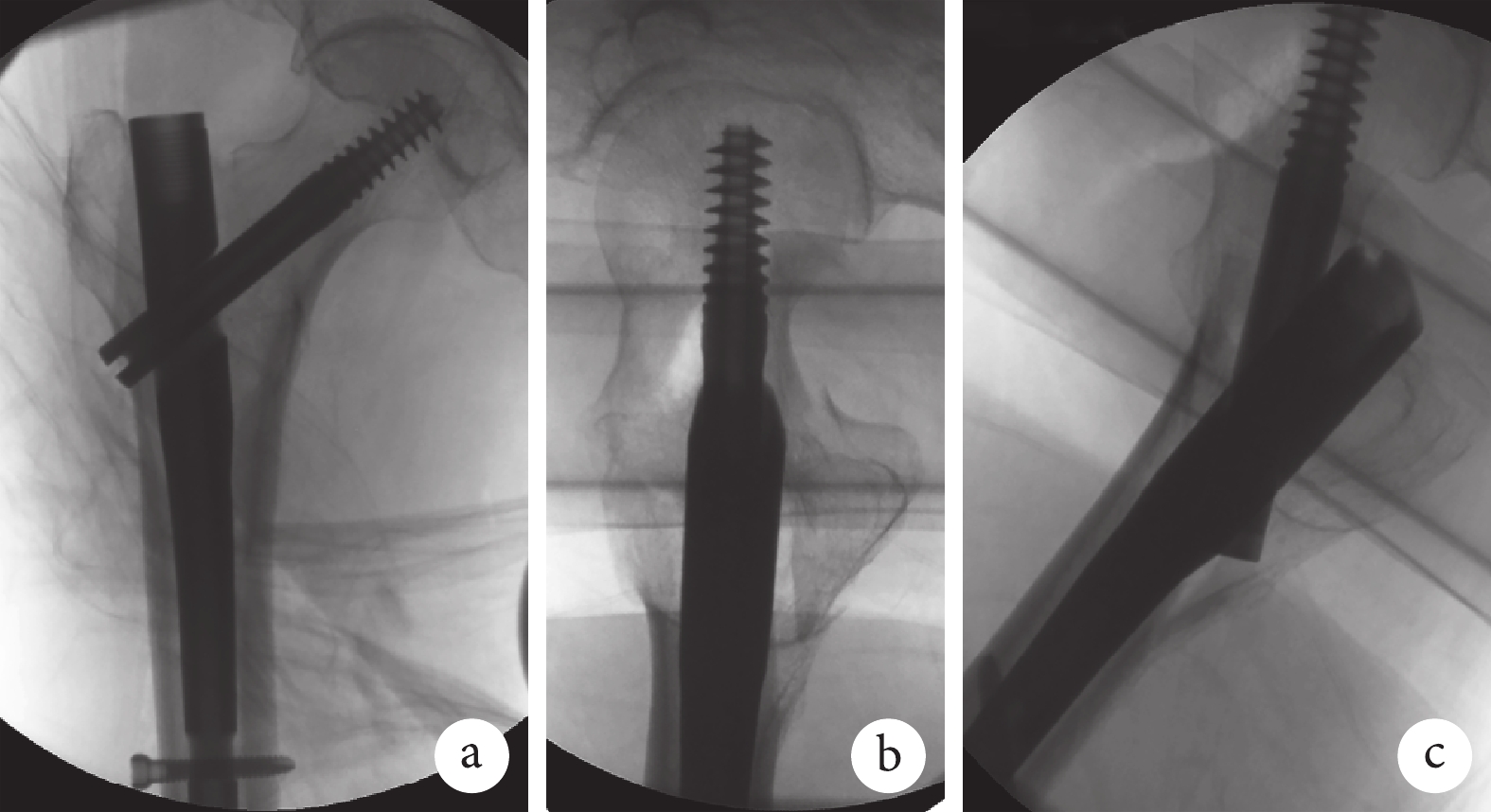

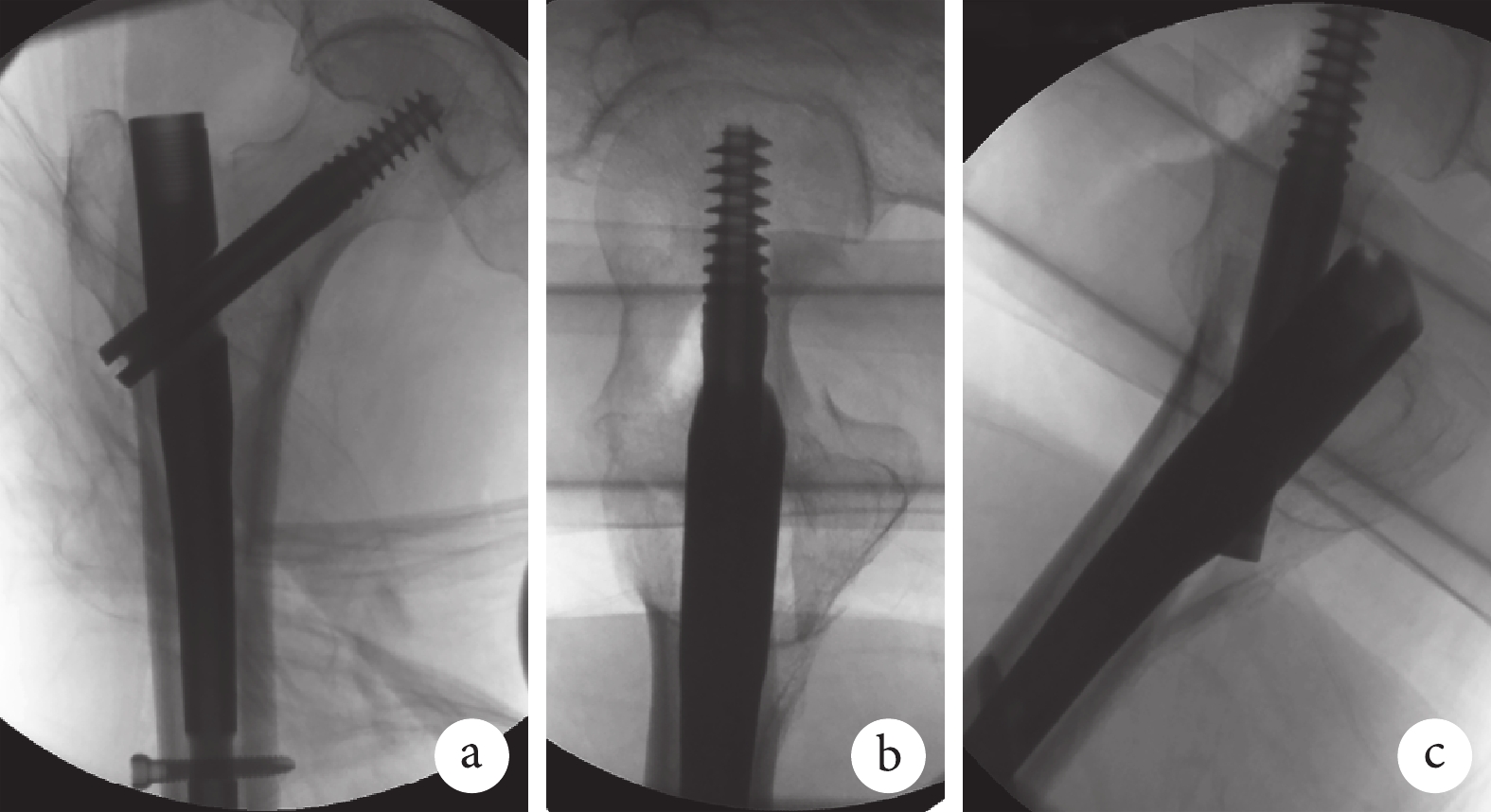

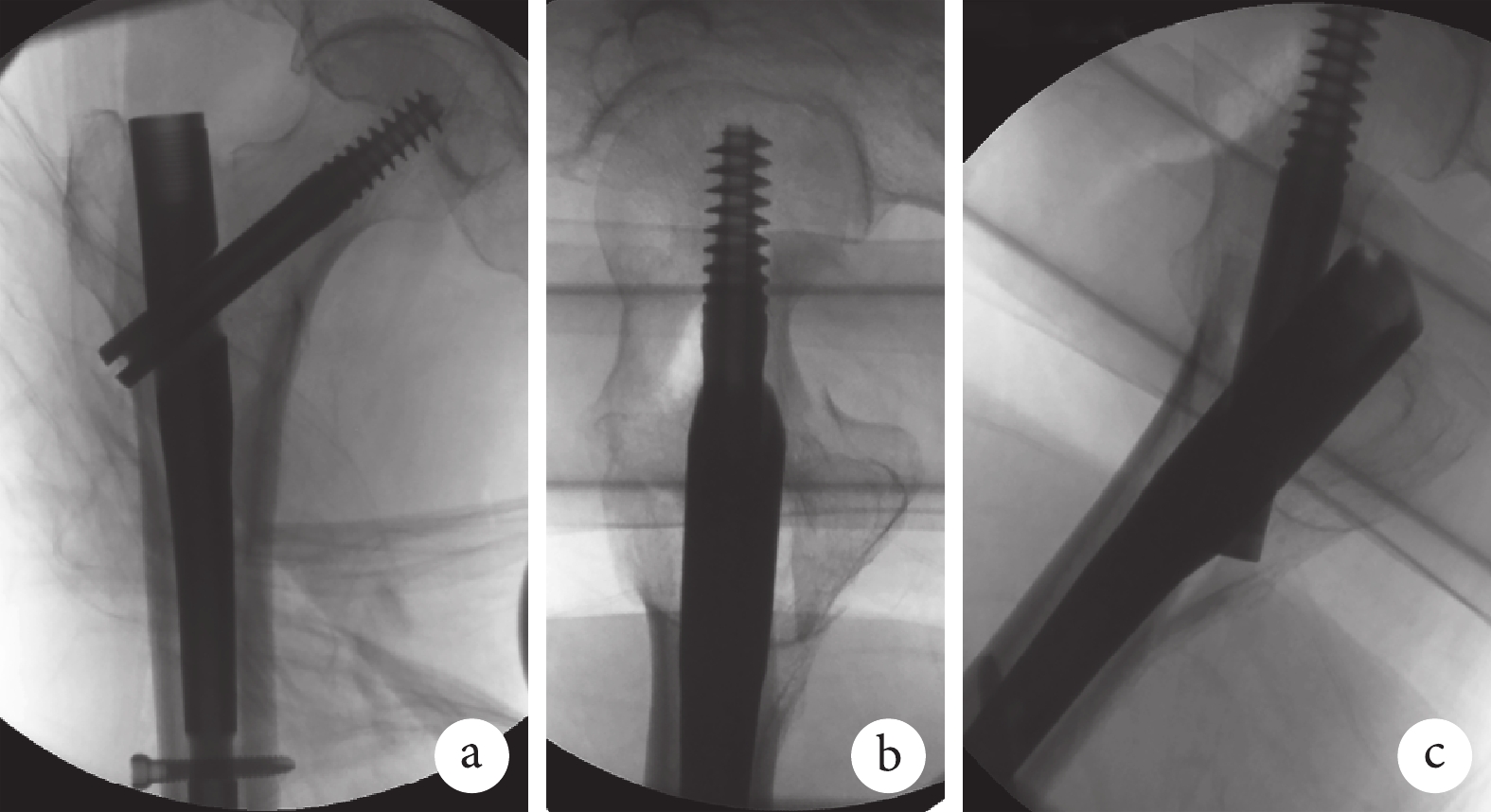

術畢即刻是指患者手術已結束但尚未離開手術床(牽引床),此時的影像代表著手術最終狀態,也是術后隨訪的初始狀態。目前臨床上大多進行垂直地面(相當于正位)和平行地面(相當于側位)兩個角度的透視。由于肢體(更確切的說是頭髓釘)旋轉程度不同,這兩個透視角度往往不屬于標準正側位。此時確定投射角度是從獲得器械的標準側位開始的。中國康復醫學會修復重建外科專委會老年髖部骨折研究學組推薦術畢即刻獲取三件套標準影像:① 首先投射出器械的標準側位,觀察到頭頸釘與髓內釘呈一直線;② 前內側斜位,在標準側位基礎上旋轉C臂X線機30°,清晰顯示出前內側皮質,此時頭頸釘與髓內釘的尾部夾角為30°;③ 標準正位,從標準側位開始旋轉C臂X線機90°,觀察到頭頸釘和交鎖螺釘的尾部金屬前后齊平呈一直線。見圖3。這3張透視圖像除了用于術后即刻的骨折復位質量判斷(頸干角、皮質對位、皮質間隙、皮質臺階)和內固定物安放位置測量(如TAD、Cal-TAD、Parker比例、Cleverland九宮格分區),還作為術后隨訪影像的對比基線,用于探討不同治療效果的危險因素,如治療失敗(頭頸釘切出、切入,髓內釘斷裂)、并發癥(頸干角內翻、過度退釘、股骨頸短縮)、功能差(疼痛、Parker行走能力評分)。

圖3

患者,女,92歲,術后即刻標準正側斜位三件套透視圖像

圖3

患者,女,92歲,術后即刻標準正側斜位三件套透視圖像

a. 標準正位;b. 標準側位(真正側位);c. 前內側30° 斜位

Figure3. Three standard radiographic images in anteroposterior, lateral, and oblique fluoroscopic projections of a 92-year-old female patient at immediate after operationa. Standard anteroposterior view; b. Standard lateral view (true lateral view); c. 30° anteromedial oblique view

術畢透視圖像是外科醫生操作采集,可以做到標準化,且大多數醫院均接受將術畢透視圖像作為手術質量的證據留存。但透視圖像的視野有限,有時不能包括內固定物全長或不能顯示肢體力線。因此部分醫院或醫生仍堅持在手術結束后進行放射科攝片,患者才能離開手術室。放射科攝片分辨率更好,可以包括更廣視野,留下更可靠的臨床資料和醫學法律依據。但攝片增加了射線曝光量及時間和費用;另外,放射科攝片是由放射科技師操作的,大多數拍攝圖像角度并不標準,影響判斷的準確性和測量精確性。

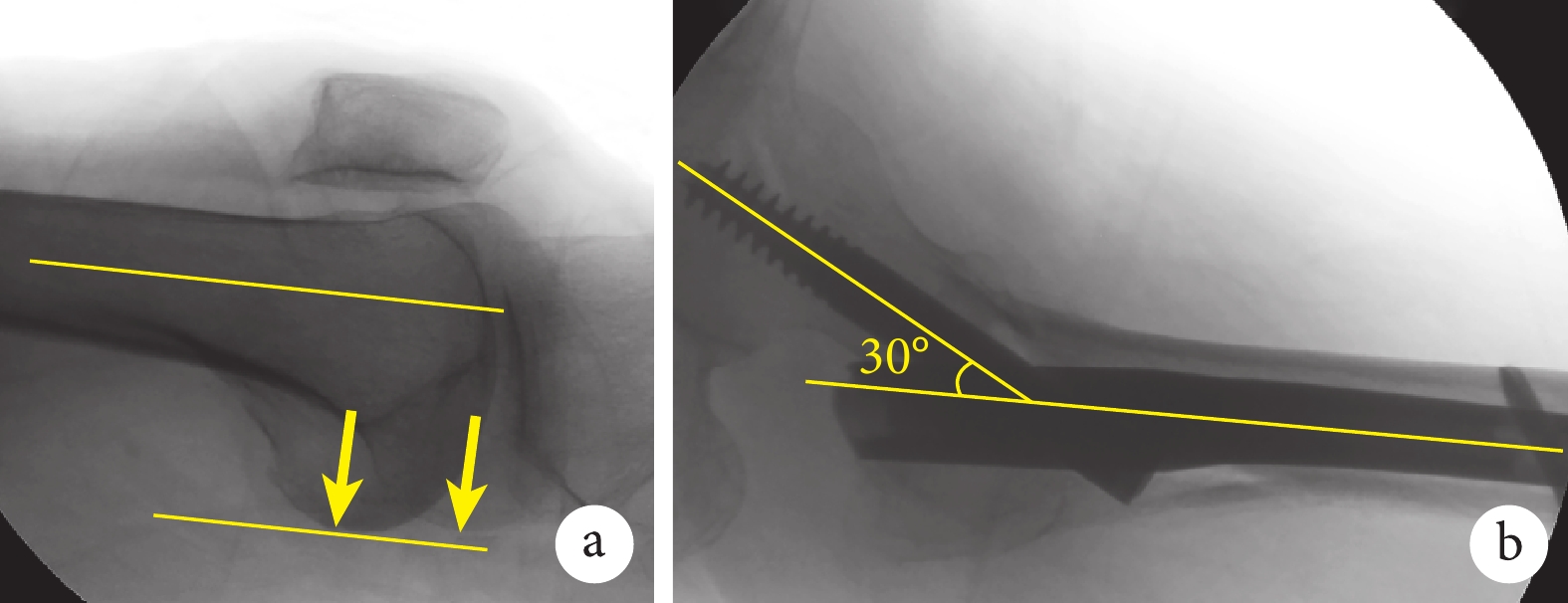

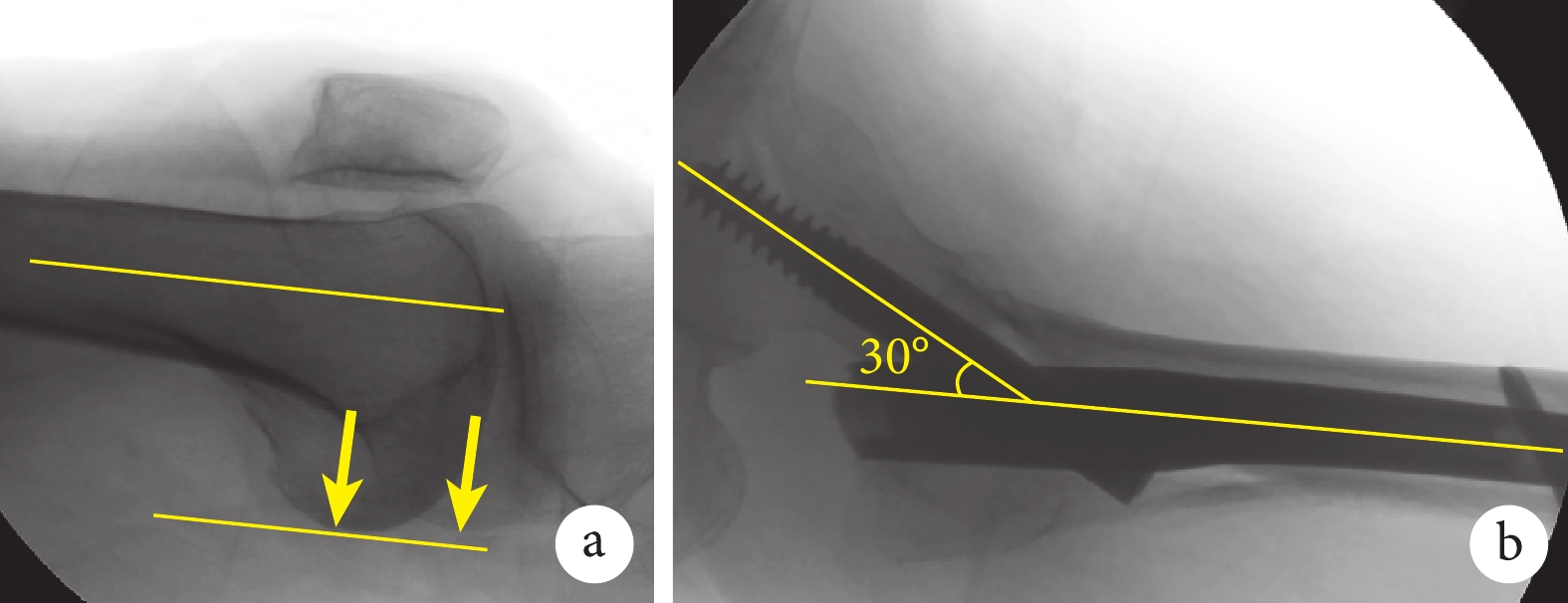

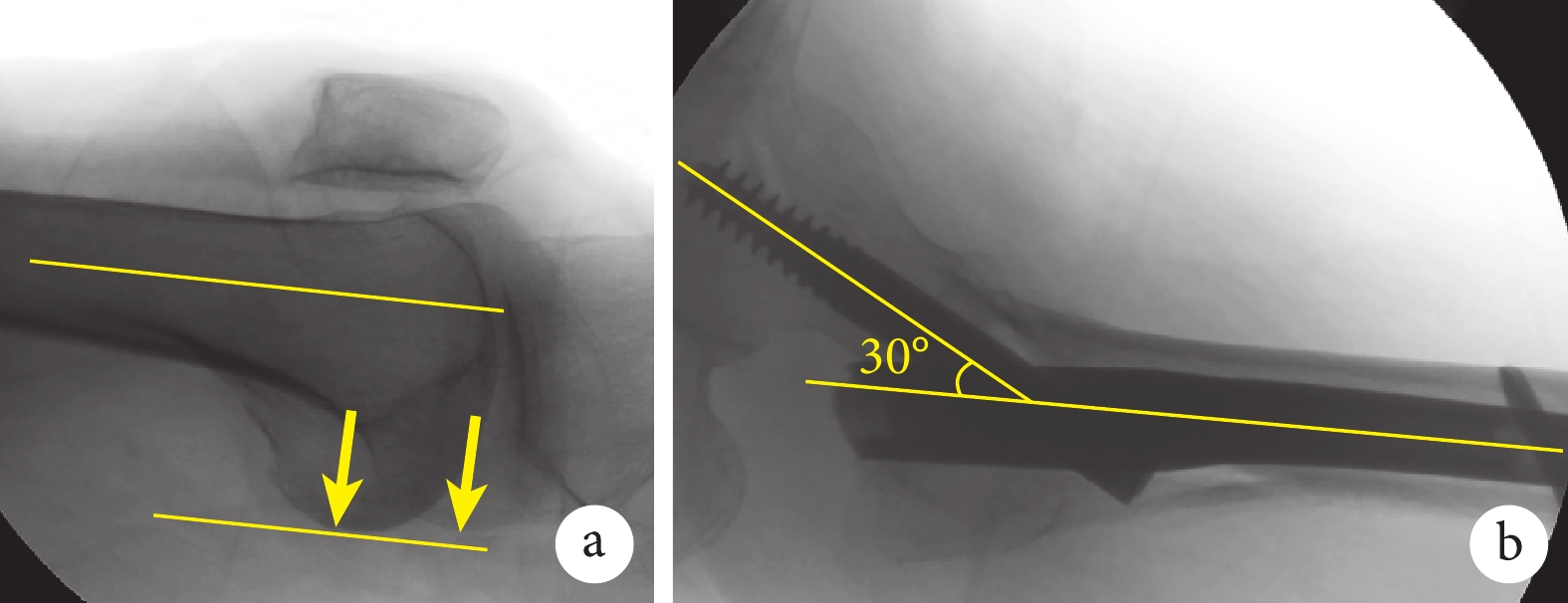

7 股骨轉子間骨折術后旋轉對線不良

股骨轉子間骨折復位中的旋轉畸形(旋轉對線不良)有兩種類型,即股骨干旋轉和頭頸骨塊旋轉。股骨干旋轉造成前傾角改變,股骨干內旋導致前傾角增大,外旋導致前傾角減小。手術醫生在術畢即刻若想了解股骨頸前傾角的變化,需先投照出遠側股骨雙后髁的重疊水平影像,再向近端平移C臂X線機透視出股骨頸的角度(可能前傾或后傾)。見圖4。更準確的方法是術后同時進行股骨髁與股骨頸的CT檢查。Ramanoudjame等[33]對40例股骨轉子間骨折患者行內固定術后CT檢查,研究術后前傾角變化,結果發現正常側前傾角為(14.2±5.6)°,手術側為(23.0±16.8)°,約40%患者前傾角變化>15°,絕大多數是前傾角增大,這是由于手法復位時醫生將股骨干過度內旋、促使前內側皮質相互靠近而造成的。Kim等[34]同樣研究了109例患者,發現健側前傾角平均11.7°,有28例(25.7%)手術側肢體旋轉對線不良,平均旋轉角度為20.78°(?31.28°~27.18°),其中19例為過度內旋,9例為過度外旋。作者統計發現,不穩定型骨折和延誤手術治療是發生肢體旋轉對線不良的兩個危險因素,但輕度旋轉對線不良對骨折愈合和功能評分沒有影響。

圖4

患者,女,92歲,術后即刻透視顯示骨折復位后前傾角

圖4

患者,女,92歲,術后即刻透視顯示骨折復位后前傾角

a. 股骨雙后髁連線與股骨長軸平行,為真正的股骨側位;b. 平行上移C臂X線機示術后股骨頸前傾角為30°

Figure4. Immediate postoperative fluoroscopy of a 92-year-old female patient showed anteversion angle after fracture reductiona. The line between the posterior condyles of the two femurs was parallel to the long axis of the femur, which was the true lateral position of the femur; b. The C-arm X-ray machine with parallel upward movement showed that the postoperative anteversion angle of the femoral neck was 30°

頭頸骨塊本身的旋轉造成頭頸骨塊與股骨干皮質對合面積改變,包括屈曲位旋轉(下方骨折尖齒轉向前方)和過伸位旋轉(下方骨折尖齒轉向后方)。杜守超等[35]采用CT研究了68例患者術后頭頸骨塊旋轉情況,以>2° 為標準,結果56例有旋轉(82.4%),其中屈曲位旋轉39例(57.4%),過伸位旋轉17例(25.0%)。頭頸骨塊屈曲位旋轉在側位影像上表現為正性皮質錯位或前方皮質成角翹起,超過1個皮質厚度(或4 mm)時應予以糾正[36]。頭頸骨塊過伸位旋轉在側位影像上表現為負性皮質錯位或前方皮質成角凹陷,意味著復位不佳,應予以繼續糾正。頭頸骨塊的旋轉角度大小和對功能效果的影響,目前尚缺乏文獻報道。

8 總結

股骨轉子間骨折的閉合復位微創頭髓釘內固定術質量主要依賴透視圖像監控。肢體旋轉導致的不標準正側位投射影像,會干擾對骨折復位質量和股骨頭內固定物位置的精確判斷和參數測量。雖然股骨轉子間骨折內固定手術的“容錯空間”較大,允許一定程度的偏離“理想標準”,但臨床上進一步改進提升手術質量,離不開獲取標準規范的透視圖像及對其正確判讀。推薦在術畢即刻獲取并留存標準規范的正、側和前內側30° 斜位3張透視影像,作為評價手術質量的基礎和術后隨訪對比的基線。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;基金經費支持沒有影響文章觀點

倫理聲明 研究方案經同濟大學附屬楊浦醫院倫理委員會批準(LL-2022-KXJS-003)

作者貢獻聲明 張世民:研究設計,執筆撰稿;孫貴新、王振海、張立、田可為、劉濤、王欣、芮云峰:查閱文獻,小組討論,修改文稿

在股骨轉子間骨折閉合復位頭髓釘內固定手術中,從骨折手法復位開始到打入內固定物結束,對每個操作步驟采用C臂或G臂X線機進行熒光透視實時影像監測,是保證手術質量和安全的必備措施。可移動C臂X線機雖然可進行多角度觀察,但為了減少射線暴露和節省時間,臨床最常用的仍是標準正側位雙平面對角線透視,許多判斷手術質量的影像學指標也是依據標準圖像制定的[1-2]。因此,如何得到標準正側位圖像成為術中或術畢即刻影像采集的關鍵。

放射影像(包括熒光透視和攝片)反映了射線穿過某一部位不同密度和厚度組織結構后的投影總和,是該穿透路徑上各層投影相互疊加在一起的平面影像。因此放射影像必定受到射線投射角度和被照物體旋轉的影響。本文在分析正常股骨近端標準化正側位放射影像、臨床頭髓釘內固定手術中放射影像的現狀、股骨轉子間骨折影像不標準的文獻分析、肢體旋轉對圖像判讀的影響、前內側30° 斜位透視特點等基礎上,提出在股骨轉子間骨折術畢即刻采集標準正側斜位三件套透視圖像,作為判斷手術質量(骨折復位和內固定物位置)和術后隨訪對比的基線依據。

1 正常股骨近端標準化正側位放射影像

獲取股骨近端標準正側位放射影像,必須消除肢體旋轉和前傾角的影響,需要以確定真正的股骨側位為后續影像的基準,即遠側股骨內、外側后髁在側位影像上相互重疊且與股骨干軸線平行。將C臂X線機擺放于患者兩腿之間,按下列步驟操作[3-4]:① 先將C臂X線機的投射角度與地面平行,觀看遠側股骨后髁,旋轉肢體直至其內、外側后髁重疊平行,獲得真正的股骨側位。② 繼續保持C臂X線機與地面平行,滑行上移C臂X線機至股骨近端,與股骨頸軸線垂直(頸干角為130°,則射線與股骨干呈50° 角),此時透視即可獲得股骨干的近端側位(地平線側位,亦稱L?wenstein 位),顯示出股骨頸的前傾角(正常前傾角10°~15°)。③ 再向上旋轉C臂X線機直至頭頸軸線與股骨干軸線平行,獲得消除前傾角的股骨頸標準側位(真正側位,亦稱Winquist 位)。④ 在股骨頸側位基礎上,再將C臂X線機向上旋轉90°,與股骨頸標準側位垂直,得到股骨頸標準正位。按這種方法確定投射角度,所得到的股骨近端圖像標準且統一,相互之間具有良好可比性,但操作繁瑣,多用于科學研究中。可見,股骨近端的標準正位并非是垂直地面的透照,標準側位也非平行地面的透照。

正常股骨頸干角多為130°、前傾角12°,在不考慮明顯變異的前提下,臨床上為了簡單實用,在透視時常采用圖像反推的邏輯方法[5-7]。例如,通過小轉子顯露的形狀和大小以及大轉子內側壁與股骨中軸線的關系判斷是否屬于標準正位,通過頭頸干呈一直線判斷標準側位,通過影像前傾角的大小判斷地平線側位。

2 臨床頭髓釘手術中放射影像的現狀

股骨轉子間骨折閉合復位頭髓釘內固定有以下特點[8]:① 第一步是骨折閉合手法復位,常規操作手法為牽引-外展-內旋-內收,為了獲得良好的骨折對線和對位,手術醫生往往不考慮肢體的旋轉程度;② 小轉子骨折分離移位,失去了判斷正位圖像的重要指標;③ 透視只關注近端的頭頸骨塊與股骨干,并不透視遠側股骨髁側位,即不清楚股骨干是否處于標準側位,也就無法判斷骨折復位前傾角的大小;④ 大多數頭髓釘在設計上均不帶前傾角,近側頭頸釘與遠側交鎖螺釘導向器在冠狀位處于同一平面;⑤ 頭頸釘的安放目標是將其打入股骨頭正側位的正中或正位偏下,但均特別強調在頭頸側位的正中;⑥ 頭頸內固定物(拉力螺釘或螺旋刀片)的正側位圖像基本能反映股骨頭頸的正側位,但不能反映股骨干的旋轉和前傾角大小。

在術后隨訪攝片中,放射科以垂直于地平線投射為正位,平行于地平線投射為側位。由于患者肢體擺放困難,很少能獲得真正的股骨頸正側位圖像(圖1)。臨床可通過下列指標判斷旋轉的方向和程度:① 在正位圖像,可通過近側頭頸釘和遠側交鎖螺釘的尾部金屬是否存在前后重疊、釘尖開槽是否顯現等指標,來判斷是否旋轉及其程度。正位頭頸釘尾部金屬圖像完全重疊呈直線者為無旋轉,呈橢圓形者為有旋轉。通過顯示的橫徑與縱徑比例,按三角幾何方法計算出旋轉度數,如旋轉30° 二者比例為0.27,旋轉45° 為0.39,旋轉60° 為0.58,旋轉90° 為1(到達側位)。亦可通過顯示的頭髓釘頸干角與正常值(130°)的偏差判斷旋轉程度。由于居于后內側的小轉子已經分離移位,難以判斷其旋轉方向(內旋、外旋)。② 在側位圖像,可借助于股骨前弓、坐骨結節、髖臼后壁以及頭頸釘與主釘的夾角,判斷旋轉方向和程度。

圖1

患者,女,78歲,右側股骨轉子間骨折,肢體旋轉導致術后攝片圖像不標準

圖1

患者,女,78歲,右側股骨轉子間骨折,肢體旋轉導致術后攝片圖像不標準

a. 正位不標準(黃箭頭示螺旋刀片尾部不齊,紅箭頭示交鎖螺釘尾部不齊,綠箭頭示釘尖開槽不齊);b. 前內側斜位;c. 后內側斜位

Figure1. A 78-year-old female patient with right intertrochanteric femoral fracture, postoperative radiographic images were not standard due to limb rotationa. Nonstandard anteroposterior radiography (yellow arrow showed that the tail of the spiral blade was not aligned, red arrow showed that the tail of the interlocking screw was not aligned, green arrow showed that the slot of the screw tip was not aligned); b. Anteromedial oblique position; c. Posteromedial oblique position

3 股骨轉子間骨折影像不標準的文獻分析

Marmor等[9]曾統計了股骨轉子間骨折治療效果的文獻中,報告骨折復位質量和內固定物位置的文獻比例,發現雖然有82%的文獻有這方面指標,但并不規范。我們采用同樣方法,在PubMed數據庫以 [trochanter fracture]、[intramedullary]、[cephalomedullary] 作為檢索詞,在 [題目和摘要] 中檢索4本國際著名創傷骨科雜志2021年—2023年發表的研究論文共202篇。判斷旋轉的標準如下:① 正位圖像無旋轉的標志為拉力螺釘和交鎖螺釘的尾部金屬影齊平,或釘尖開槽顯現并與髓內釘軸線平行。該指標并不準確,我們用不同旋轉角度的透視圖像進行預實驗,發現肉眼判讀有圖像旋轉者,其投射至少偏離標準正位15° 以上。② 側位圖像無旋轉的標志為頭頸釘與髓內釘呈一直線(夾角<5°)。文獻統計結果發現,在提供有影像圖片(包括透視圖像或攝片圖像)的57篇論文中,正位圖像不標準18篇(32.1%),側位圖像不標準18篇(69.2%)。見表1。

可見,即使是國際著名創傷骨科雜志,股骨轉子間骨折文獻中的典型病例示例圖片也存在大量不標準投射圖像。采用這些正側位并不標準的圖像對骨折復位質量進行判斷、對內固定物安放位置進行測量,是導致研究結果離散度大、結論差異度大、難以取得共識的重要原因之一[10-15]。

4 肢體旋轉對圖像判讀的影響

采用術中熒光透視監視手術質量,主要包括兩個方面:評估骨折復位質量和內固定物在股骨頭內的安放位置;判斷有無術中醫源性骨折、釘尖撞擊、釘尾突出、髓內釘充盈度等。這些指標的參數值均是基于正常圖像提出的,如果C臂X線機與其檢查目標的投射角度不正,獲取的圖像不標準,必將干擾對結果判讀的準確性。

4.1 肢體旋轉對骨折復位質量判斷的影響

骨折復位質量判斷指標包括對線和對位,對線主要是觀察頭頸與股骨干所形成的頸干角(正側位),對位主要是觀察頭頸與股骨干的前內側皮質復位(正側位)。

4.1.1 旋轉對影像學頸干角的影響

Kay等[16]用標本影像測量和數學模擬計算方法進行研究,結果發現:① 在消除前傾角的標準正位圖像(內旋15°),測量的頸干角最小也最真實。② 無論股骨干內旋還是外旋,均會造成影像學頸干角變大。③ 理論計算股骨旋轉對影像學頸干角的影響,可用三角幾何公式:NSAp=180°?(180°?NSAo)×cos(Rot+FNA),其中NSAp為計算的頸干角,NSAo為真實頸干角,FNA為真實前傾角,Rot為股骨干旋轉角度(內旋為負值,外旋為正值)。假設股骨的真實頸干角是130°,前傾角是15°,將股骨外旋15°,則計算的影像學頸干角是:NSAp =180°?(180°?130°)×cos(15°+15°)=136.7°。如果將股骨內旋15° 抵消自身的前傾角影響,則計算結果就是真實的頸干角為130°。因此,手術醫生必須注意,肢體旋轉造成的投射不標準有導致骨折復位頸干角增大的假象。肢體旋轉30°,圖像顯示的影像學頸干角增大約7°,足以影響對骨折復位質量的判斷。

4.1.2 旋轉對影像學前內側皮質復位的影響

熒光透視本身分辨率不高,再加上股骨轉子部結構復雜,疊加重影多,給細節觀察造成困難;而且透視影像僅反映了與射線垂直的切線位骨皮質在水平面的投影輪廓。因此如果肢體有旋轉,引起與射線垂直的切線位骨皮質部位發生變化,即投射角度的變化導致其水平面投影圖像發生改變,則觀察到的骨皮質對位程度就可能不同,這在判斷邊界性的中性皮質對位(解剖復位)時,影響更為明顯[17-18]。

4.2 肢體旋轉對頭頸內固定物位置測量的影響

判斷頭頸內固定物在股骨頭內的位置,常用尖頂距(tip-apex distance,TAD)和股距尖頂距(calcar-referenced TAD,Cal-TAD)兩個指標。這兩個指標的提出和測量均是建立在標準正側位圖像上,以正側位指標之和<25 mm為臨界值。在不同投射角度下,影像學的股骨頭頂和螺釘尖位置均有改變,其影像學測量數值可能變大,也可能變小。因此,在不標準圖像上測量的TAD數值也就失去了與標準圖像臨界值比較的意義。Lazzarini等[19]在8個股骨標本上分別打入2枚2 mm克氏針,其中1枚打在股骨頭頸正側位的正中,另1枚打在正位上方側位正中,通過標準正位、標準側位和地平線側位的投射角度圖像,研究對拉力螺釘位置判斷的影響。結果發現,如果導針打在股骨頭正側位的正中球心,則任何透視角度的圖像均能準確顯示出TAD測量值一致(股骨頭是半球形),而其他任何偏離正中軸線的導針位置,非標準投射圖像的TAD測量值與標準投射圖像的測量值均有較大差別,其中地平線側位的測量值變化達27.8%,明顯偏離其真實數據。

5 前內側30° 斜位透視特點

Xiong等[20]對骨折線地圖研究發現,在小轉子分離移位的股骨轉子間骨折(A2型)中,小轉子骨塊向內側壁延伸平均19 mm,占內側壁寬度(正常33.5 mm)的56.5%,僅剩其前半部約1 cm,而前側壁骨皮質基本完整。王曉旭等[21]影像解剖學研究發現,前內下角骨皮質僅占股骨轉子間環周皮質的1/6弧度(鐘面的2/12,內側和前側各一),但前內下角是其他環周皮質平均厚度的2.4倍,占環周皮質總面積的27.3%,是環周皮質總強度的35.0%,是小轉子骨塊分離移位后(A2型)剩余皮質總強度的47.7%。因此,目前在股骨轉子間骨折的治療中,特別強調前內側皮質(在A2型骨折也僅剩該部位)的復位和支撐砥住[22-23]。而術中的標準正側位透視并不是前內側皮質的切線位影像,不能直接準確反映前內下角的皮質對位關系。Chen等[24]通過觀測正常股骨標本,提出在獲取標準側位圖像的基礎上(頭頸釘與髓內釘成一直線,設為0°),再將C臂X線機向下旋轉30°(相當于股骨外旋30°),即能消除大轉子、轉子間線、前外上角結節等結構的重疊遮擋,獲得清晰的前內下角切線位透視圖像,準確反映該局部的皮質對位情況。經95例臨床驗證,術中透視與術后三維CT皮質砥住的符合率在正位透視為63.3%,側位透視為79.6%,前內側斜位透視為86.7%,斜位透視的準確率顯著高于正側位透視[25]。Inui等[26]回顧性分析頭髓釘內固定術后36例失敗患者和135例配比患者,發現如果前內側斜位顯示皮質關系為負性,則其失敗概率增加4倍。近年來,前內側斜位透視在評判骨折復位質量上逐漸獲得了臨床應用,但尚需提高其投射角度的標準化和規范化[27-28]。

從數學模型上分析,沿著縱軸旋轉肢體(股骨),頸干角則形成一倒立圓錐模型,從股骨下方往上看,股骨頸畫出一個圓形的水平面投影。用三角幾何方法計算,當頭髓釘器械頸干角為130° 時,C臂X線機從標準側位圖像(設為0°)向內旋轉30°(相當于股骨外旋)獲得前內側斜位圖像,其頭頸釘與髓內釘的尾端補角β=ARCtan(tan 50°×sin 30°)≈30.8°,股骨外旋45° 時頭髓釘的尾端補角為40.1°,外旋60° 時尾端補角為45.9°,外旋至90° 達到正位時尾端補角為50°。用邏輯反推可知,當透視圖像呈現的頭髓釘尾端夾角為30° 時,該圖像即為前內側30° 角斜位透視,是判斷前內側皮質對位狀態的最佳圖像。該夾角>30° 時則反映股骨頸內側皮質更多,夾角<30° 時則反映前側皮質更多(圖2)。

圖2

患者,女,84歲,術畢即刻前內側斜位影像,通過頭頸釘與髓內釘尾端補角(β)估計肢體旋轉程度

圖2

患者,女,84歲,術畢即刻前內側斜位影像,通過頭頸釘與髓內釘尾端補角(β)估計肢體旋轉程度

a. β=30° 對應肢體外旋30°(或C臂X線機內旋);b. β=40° 對應肢體外旋45°

Figure2. Anteromedial oblique fluoroscopic images of an 84-year-old female patient immediately after operation, the limb rotation degree was estimated by the angle (β) between the head and neck nail and the tail end of the intramedullary naila. β=30° corresponds to 30° of limb external rotation (or C-arm X-ray machine internal rotation); b. β=40° corresponds to 45° of limb external rotation

6 推薦術畢即刻三件套標準化透視

正如骨折分類是骨科醫生的共同語言一樣,術畢即刻的標準化影像(透視或攝片)也是骨科醫生相互交流的共同基準[29]。用于監視操作步驟和手術質量的術中透視非常重要,但為了減少輻射傷害,臨床應遵循“夠用即可”的原則[30-32];但術畢用于記錄留存作為質量評價的最終影像,則必須達到“標準規范”的要求,才能用于相互比較。

術畢即刻是指患者手術已結束但尚未離開手術床(牽引床),此時的影像代表著手術最終狀態,也是術后隨訪的初始狀態。目前臨床上大多進行垂直地面(相當于正位)和平行地面(相當于側位)兩個角度的透視。由于肢體(更確切的說是頭髓釘)旋轉程度不同,這兩個透視角度往往不屬于標準正側位。此時確定投射角度是從獲得器械的標準側位開始的。中國康復醫學會修復重建外科專委會老年髖部骨折研究學組推薦術畢即刻獲取三件套標準影像:① 首先投射出器械的標準側位,觀察到頭頸釘與髓內釘呈一直線;② 前內側斜位,在標準側位基礎上旋轉C臂X線機30°,清晰顯示出前內側皮質,此時頭頸釘與髓內釘的尾部夾角為30°;③ 標準正位,從標準側位開始旋轉C臂X線機90°,觀察到頭頸釘和交鎖螺釘的尾部金屬前后齊平呈一直線。見圖3。這3張透視圖像除了用于術后即刻的骨折復位質量判斷(頸干角、皮質對位、皮質間隙、皮質臺階)和內固定物安放位置測量(如TAD、Cal-TAD、Parker比例、Cleverland九宮格分區),還作為術后隨訪影像的對比基線,用于探討不同治療效果的危險因素,如治療失敗(頭頸釘切出、切入,髓內釘斷裂)、并發癥(頸干角內翻、過度退釘、股骨頸短縮)、功能差(疼痛、Parker行走能力評分)。

圖3

患者,女,92歲,術后即刻標準正側斜位三件套透視圖像

圖3

患者,女,92歲,術后即刻標準正側斜位三件套透視圖像

a. 標準正位;b. 標準側位(真正側位);c. 前內側30° 斜位

Figure3. Three standard radiographic images in anteroposterior, lateral, and oblique fluoroscopic projections of a 92-year-old female patient at immediate after operationa. Standard anteroposterior view; b. Standard lateral view (true lateral view); c. 30° anteromedial oblique view

術畢透視圖像是外科醫生操作采集,可以做到標準化,且大多數醫院均接受將術畢透視圖像作為手術質量的證據留存。但透視圖像的視野有限,有時不能包括內固定物全長或不能顯示肢體力線。因此部分醫院或醫生仍堅持在手術結束后進行放射科攝片,患者才能離開手術室。放射科攝片分辨率更好,可以包括更廣視野,留下更可靠的臨床資料和醫學法律依據。但攝片增加了射線曝光量及時間和費用;另外,放射科攝片是由放射科技師操作的,大多數拍攝圖像角度并不標準,影響判斷的準確性和測量精確性。

7 股骨轉子間骨折術后旋轉對線不良

股骨轉子間骨折復位中的旋轉畸形(旋轉對線不良)有兩種類型,即股骨干旋轉和頭頸骨塊旋轉。股骨干旋轉造成前傾角改變,股骨干內旋導致前傾角增大,外旋導致前傾角減小。手術醫生在術畢即刻若想了解股骨頸前傾角的變化,需先投照出遠側股骨雙后髁的重疊水平影像,再向近端平移C臂X線機透視出股骨頸的角度(可能前傾或后傾)。見圖4。更準確的方法是術后同時進行股骨髁與股骨頸的CT檢查。Ramanoudjame等[33]對40例股骨轉子間骨折患者行內固定術后CT檢查,研究術后前傾角變化,結果發現正常側前傾角為(14.2±5.6)°,手術側為(23.0±16.8)°,約40%患者前傾角變化>15°,絕大多數是前傾角增大,這是由于手法復位時醫生將股骨干過度內旋、促使前內側皮質相互靠近而造成的。Kim等[34]同樣研究了109例患者,發現健側前傾角平均11.7°,有28例(25.7%)手術側肢體旋轉對線不良,平均旋轉角度為20.78°(?31.28°~27.18°),其中19例為過度內旋,9例為過度外旋。作者統計發現,不穩定型骨折和延誤手術治療是發生肢體旋轉對線不良的兩個危險因素,但輕度旋轉對線不良對骨折愈合和功能評分沒有影響。

圖4

患者,女,92歲,術后即刻透視顯示骨折復位后前傾角

圖4

患者,女,92歲,術后即刻透視顯示骨折復位后前傾角

a. 股骨雙后髁連線與股骨長軸平行,為真正的股骨側位;b. 平行上移C臂X線機示術后股骨頸前傾角為30°

Figure4. Immediate postoperative fluoroscopy of a 92-year-old female patient showed anteversion angle after fracture reductiona. The line between the posterior condyles of the two femurs was parallel to the long axis of the femur, which was the true lateral position of the femur; b. The C-arm X-ray machine with parallel upward movement showed that the postoperative anteversion angle of the femoral neck was 30°

頭頸骨塊本身的旋轉造成頭頸骨塊與股骨干皮質對合面積改變,包括屈曲位旋轉(下方骨折尖齒轉向前方)和過伸位旋轉(下方骨折尖齒轉向后方)。杜守超等[35]采用CT研究了68例患者術后頭頸骨塊旋轉情況,以>2° 為標準,結果56例有旋轉(82.4%),其中屈曲位旋轉39例(57.4%),過伸位旋轉17例(25.0%)。頭頸骨塊屈曲位旋轉在側位影像上表現為正性皮質錯位或前方皮質成角翹起,超過1個皮質厚度(或4 mm)時應予以糾正[36]。頭頸骨塊過伸位旋轉在側位影像上表現為負性皮質錯位或前方皮質成角凹陷,意味著復位不佳,應予以繼續糾正。頭頸骨塊的旋轉角度大小和對功能效果的影響,目前尚缺乏文獻報道。

8 總結

股骨轉子間骨折的閉合復位微創頭髓釘內固定術質量主要依賴透視圖像監控。肢體旋轉導致的不標準正側位投射影像,會干擾對骨折復位質量和股骨頭內固定物位置的精確判斷和參數測量。雖然股骨轉子間骨折內固定手術的“容錯空間”較大,允許一定程度的偏離“理想標準”,但臨床上進一步改進提升手術質量,離不開獲取標準規范的透視圖像及對其正確判讀。推薦在術畢即刻獲取并留存標準規范的正、側和前內側30° 斜位3張透視影像,作為評價手術質量的基礎和術后隨訪對比的基線。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;基金經費支持沒有影響文章觀點

倫理聲明 研究方案經同濟大學附屬楊浦醫院倫理委員會批準(LL-2022-KXJS-003)

作者貢獻聲明 張世民:研究設計,執筆撰稿;孫貴新、王振海、張立、田可為、劉濤、王欣、芮云峰:查閱文獻,小組討論,修改文稿