引用本文: 宋馳, 王澤宇, 杜崇利, 高廷益, 張凱, 郭振飛, 韓瑞, 張晨晨. 尺動脈皮瓣修復口腔頜面部軟組織缺損. 中國修復重建外科雜志, 2024, 38(9): 1098-1104. doi: 10.7507/1002-1892.202405042 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

隨著顯微外科的發展[1-2],游離皮瓣廣泛應用于修復口腔頜面部軟組織缺損,常見皮瓣類型包括前臂皮瓣[3]、股前外側皮瓣[4]、脛后皮瓣[5-6]等。由于舌、頰、唇、軟腭等口腔結構的特殊性與功能的復雜性,這些部位的缺損往往需要組織瓣厚度、質地更接近缺損區黏膜。而前臂橈側皮瓣因制備簡便、厚度適中、成活率高等特點,廣泛應用于頭頸部缺損修復重建[7],但供區并發癥仍是其主要缺點[8]。Hekner等[9]研究證明尺動脈為前臂遠端主要血供,供血區域覆蓋切取皮瓣。因此,尺動脈皮瓣可作為口腔頜面部特殊部位軟組織缺損的修復手段,已有相應臨床應用報道[10-11]。但傳統尺動脈皮瓣因常位于前臂遠端,易引起創面關閉困難、供區需植皮修復、手指感覺與活動異常等問題,影響了該皮瓣的應用。我們通過術前彩色多普勒超聲輔助設計,改進皮瓣制取方法,以降低供區并發癥,于2021年6月—2023年7月用于修復12例口腔頜面部軟組織缺損患者,取得較滿意效果。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組男11例,女1例;年齡28~76歲,平均54.8歲。身體質量指數20.6~36.4 kg/m2,平均25.63 kg/m2。病變位于舌側緣3例,舌根2例,舌口底4例,頰部、上牙齦、下唇各1例。病理類型:鱗狀細胞癌11例,腺樣囊性癌1例;按國際抗癌聯盟(UICC)TNM分期:T3N0M0 5例,T3N1M0 2例,T4aN0M0 1例,T4aN1M0 1例,T4aN2bM0 1例,T4aN2cM0 2例。徹底切除病灶后缺損范圍為6 cm×3 cm~8 cm×5 cm。

1.2 手術方法

1.2.1 皮瓣設計

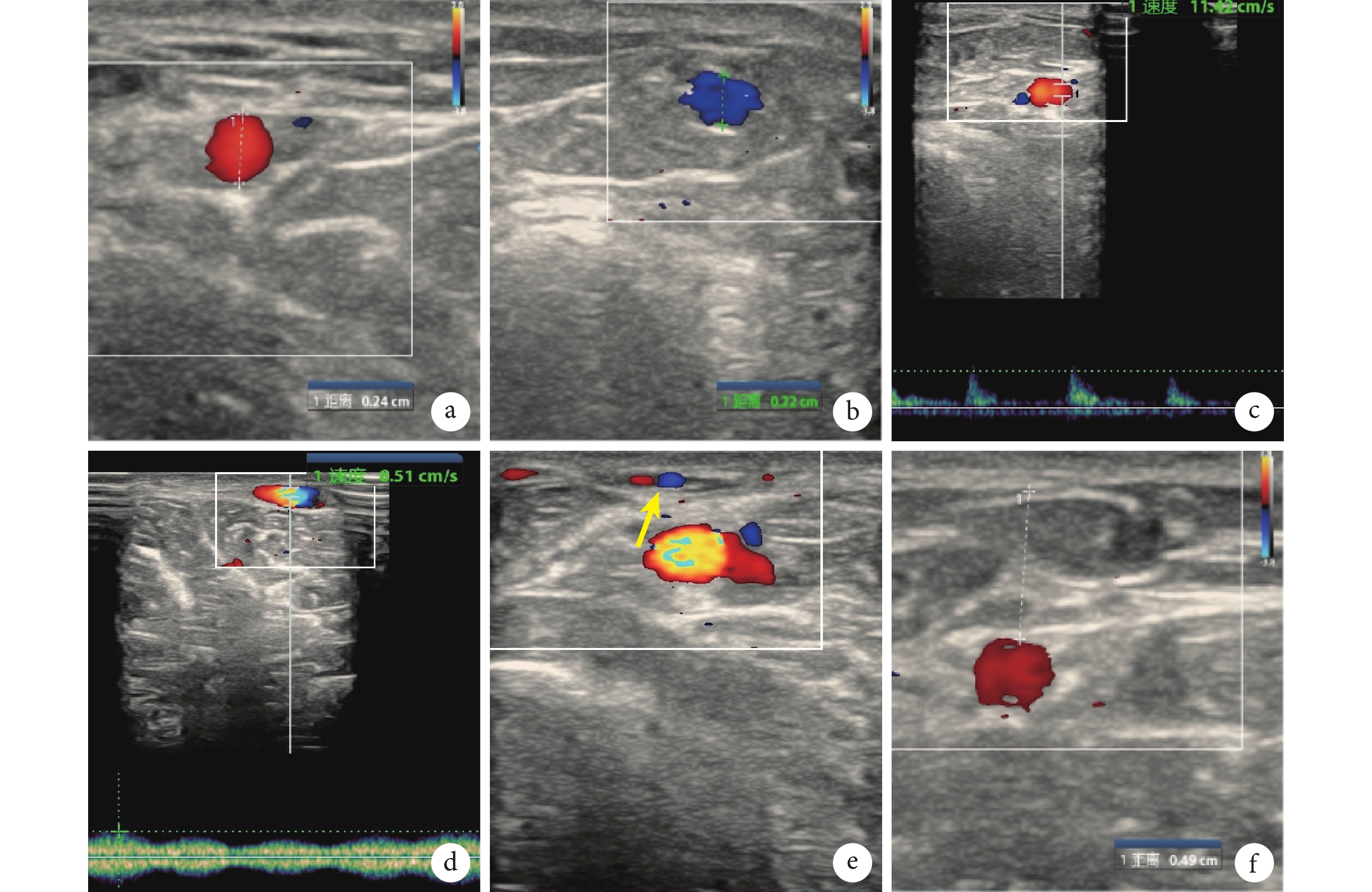

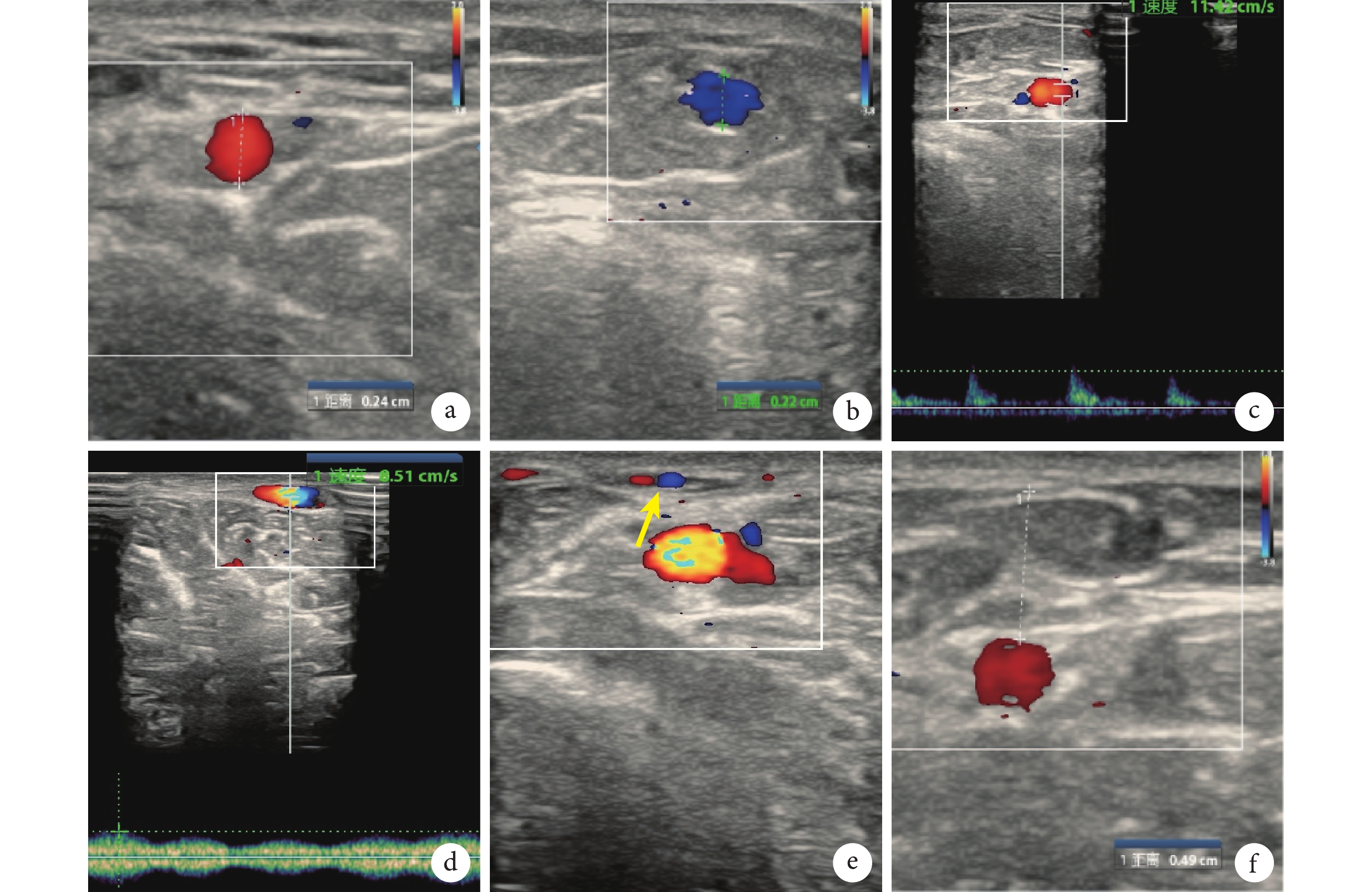

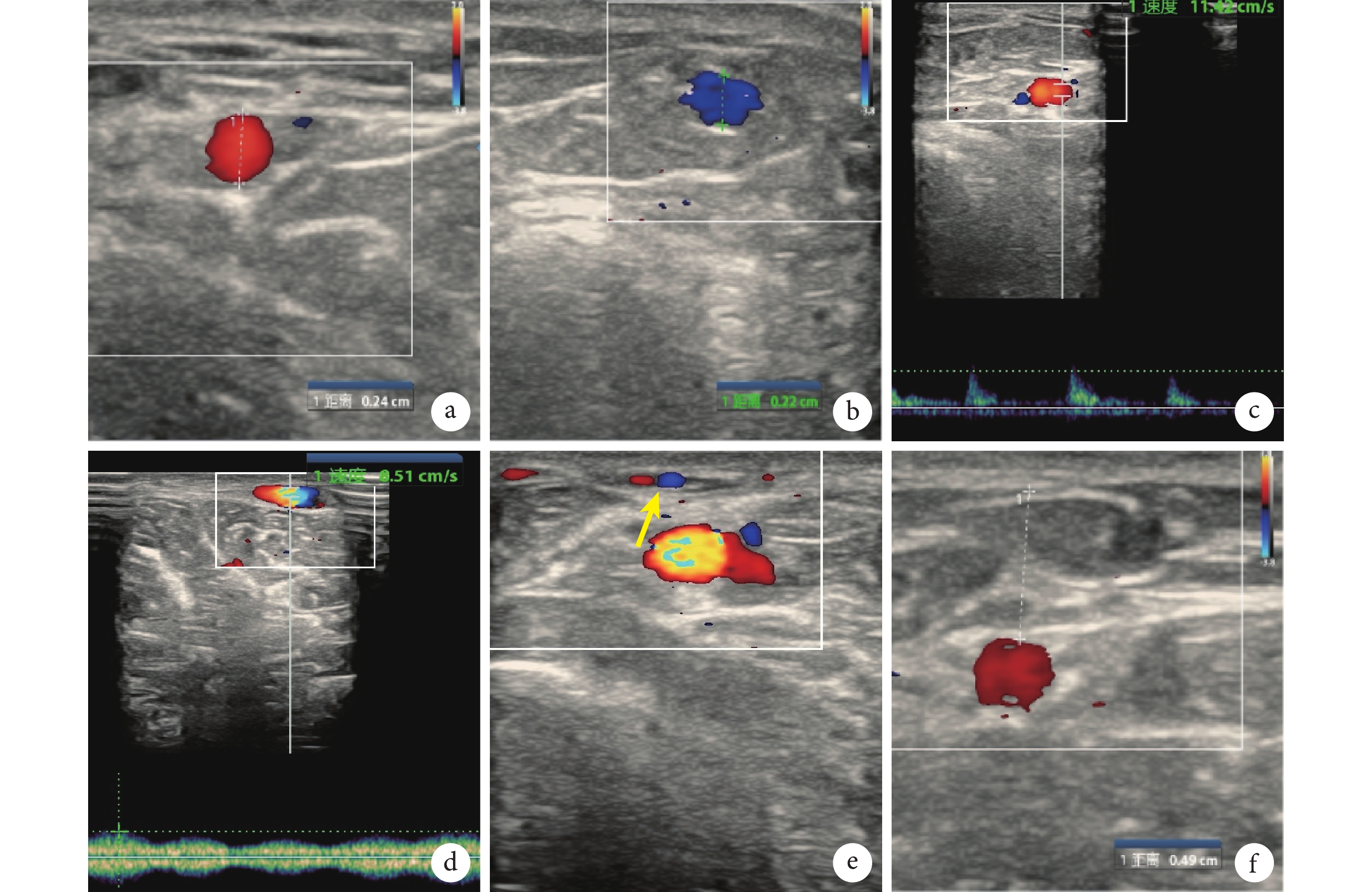

術前采用彩色多普勒超聲探測非優勢側前臂,測量供區皮下脂肪厚度(本組0.2~2.2 mm,平均0.75 mm),確認并標記尺動脈、尺靜脈、正中靜脈與貴要靜脈走行,測量血管收縮期管徑、流速、穿支點等參數(圖1)。本組尺動脈流速13.45~17.34 cm/s,平均15.00 cm/s。根據正中與貴要靜脈的管徑與走行選擇皮瓣回流靜脈,其中貴要靜脈通常作為皮瓣的主要回流靜脈,但其與尺動脈最大距離超過3.5 cm時,若正中靜脈距離、管徑合適,則可選用正中靜脈作為回流靜脈;當貴要靜脈、正中靜脈條件不佳時,則評估尺靜脈作為回流靜脈條件,以增加皮瓣成功率。以第3腕橫紋下3~4 cm為起點,以尺動脈與回流靜脈中軸線為軸心(如以伴行靜脈為回流靜脈,則以尺動脈為軸心),根據缺損形狀與大小、穿支位置及血管蒂長度設計尺動脈皮瓣。對于特殊部位缺損或缺損橫徑較大,術前彩色多普勒超聲探查提示尺靜脈管徑較粗,或貴要靜脈、正中靜脈與尺動脈距離<3 cm,可設計長寬比較大的皮瓣,按Kiss皮瓣設計原則折疊以修復缺損。

圖1

術前供區彩色多普勒超聲檢查

圖1

術前供區彩色多普勒超聲檢查

a. 血管蒂近端尺動脈管徑;b. 血管蒂近端貴要靜脈管徑;c. 尺動脈流速;d. 貴要靜脈流速;e. 尺動脈上方穿支(箭頭);f. 皮下脂肪厚度

Figure1. Color Doppler ultrasonography of donor site before operationa. Diameter of the ulnar artery proximal to the vascular pedicle; b. Diameter of the basilic vein proximal to the vascular pedicle; c. Flow velocity of the ulnar artery; d. Flow velocity of the basilic vein; e. Perforating branch over the ulnar artery (arrow); f. Thickness of subcutaneous fat

1.2.2 皮瓣制取

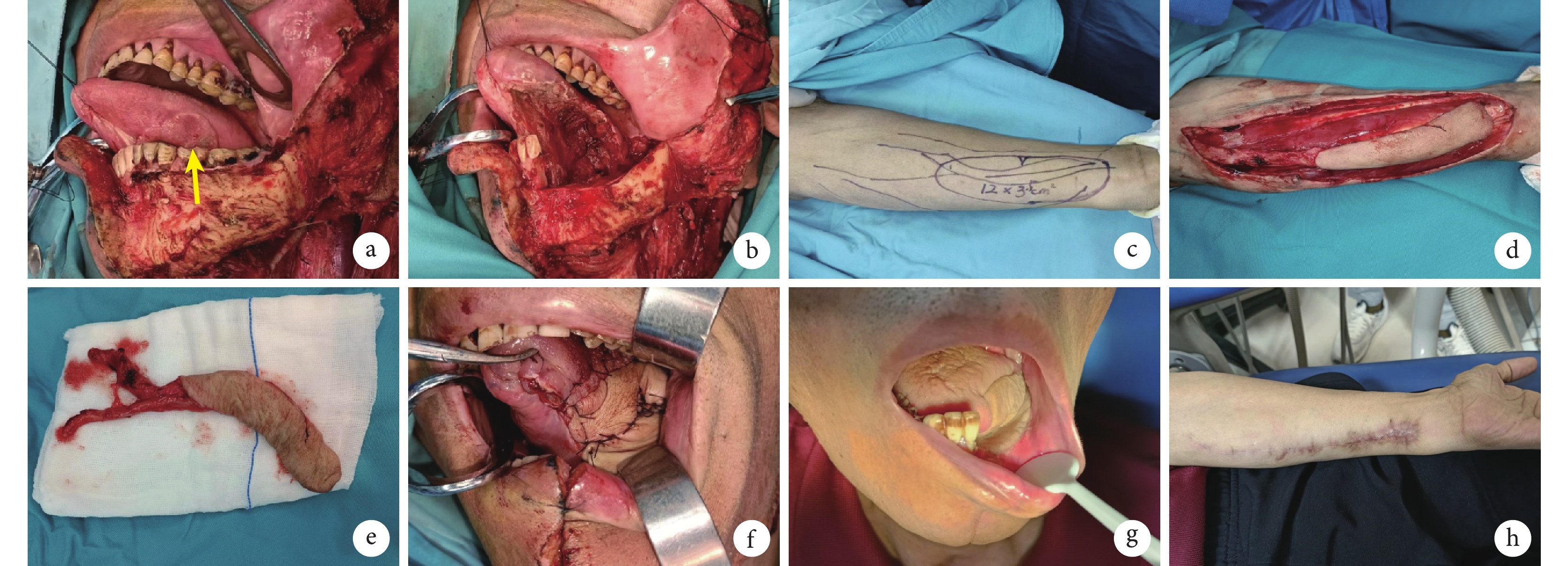

從設計皮瓣的遠端入路,切開皮膚及皮下組織,顯露尺側腕屈肌和指淺屈肌之間的間隙;尋及尺動脈后觀察其搏動情況,確認搏動良好后,結扎并切斷尺動脈遠心端,從尺動脈深面、尺神經淺面掀起皮瓣遠端。再自皮瓣外側邊緣切開皮膚、皮下組織達肌肉表面,并沿此平面掀起皮瓣;皮瓣近心端尺動脈與其伴行靜脈(尺靜脈)位于肌腱深面,應向兩側牽開肌肉,仔細剝離;術中識別尺動脈穿支,保護其進入皮瓣的穿支,結扎切斷沿途支配肌肉的穿支,同時注意觀察和保護尺神經。確保尺動脈及其穿支與皮瓣的連續性,避免二者分離。于皮瓣近心端切開皮膚,在皮下組織內尋找貴要靜脈(或正中靜脈)并予以分離、保護。術中仔細解剖動、靜脈血管蒂達所需長度后,以生理鹽水紗布覆蓋備用。見圖2。本組皮瓣切取范圍為6.0 cm×3.5 cm~10.0 cm×5.0 cm。尺動脈血管蒂長7~9 cm,平均7.8 cm;回流靜脈血管蒂長7~10 cm,平均8.7 cm。

圖2

皮瓣切取過程

圖2

皮瓣切取過程

a. 切開遠端尋找尺動脈(箭頭);b. 切開外側,將血管旁軟組織與皮瓣縫合固定(箭頭),保持兩者聯系;c. 暴露尺動脈,結扎支配肌肉穿支(箭頭);d. 切開內側,注意保護貴要靜脈(箭頭);e. 切開近端,分開兩側肌肉向下尋找血管蒂;f. 分離血管蒂,保護下方尺神經(箭頭)

Figure2. The process of skin flap harvestinga. Incised the distal end to find the ulnar artery (arrow); b. Incised the lateral end, sutured the paravascular soft tissue to the flap (arrow) to maintain the connection between the two; c. Exposed the ulnar artery and ligated the innervating muscle perforating branch (arrow); d. Incised the medial end and payed attention to the protection of the basilic vein (arrow); e. Incised the proximal end, separated the muscles of the two sides and search for the vascular pedicle; f. Separated the vascular pedicle and protected the inferior ulnar nerve (arrow)

1.2.3 皮瓣吻合

將靜脈血管蒂先行斷開,檢查確定優勢回流靜脈,再斷開動脈血管蒂。1∶2 500肝素生理鹽水沖洗斷蒂后的動靜脈管腔,將尺側皮瓣轉移至缺損區域后,根據受區實際缺損形狀和范圍以及受區血管位置,調整皮瓣擺放和血管蒂走向。首先,將血管蒂較長的皮緣與缺損邊緣間斷縫合,血管蒂通過口底腔隙轉移至頸部;進一步完成血管蒂與受區血管吻合,先將尺動脈與甲狀腺上動脈或面動脈吻合,采用“初期回血時間”[12]以確認動脈血液循環良好,再根據主回流靜脈管徑、長度以及與受區血管的匹配情況,與頸外、面總、舌等靜脈進行端-端或端-側吻合,再將次回流靜脈與頸部相匹配的小靜脈吻合,觀察吻合后動脈搏動及靜脈回流,根據創面情況設計并安放負壓引流裝置;最后,切口分層縫合。供區徹底止血后,根據局部缺損情況相應選擇滑行皮瓣(2例)、拉攏縫合(4例)、生物膜(2例)或刃厚皮片(4例)修復。

吻合血管均采用一動兩靜,形成超回流。12例供區動脈均為尺動脈,管徑2.0~2.9 mm,平均2.43 mm;受區動脈選擇甲狀腺上動脈7例、面動脈5例,管徑2.0~3.0 mm,平均2.33 mm。主回流靜脈中供區選用貴要靜脈7例、正中靜脈1例、尺靜脈4例,管徑1.2~2.6 mm,平均1.79 mm;受區靜脈包括面靜脈8例、舌靜脈2例、甲狀腺上靜脈1例、頸外靜脈1例,管徑1.0~4.0 mm,平均2.0 mm。其中貴要靜脈吻合面靜脈6例、舌靜脈1例,尺靜脈吻合面靜脈2例以及舌靜脈、甲狀腺上靜脈各1例,正中靜脈1例與頸外靜脈端-側吻合。次回流靜脈均為尺靜脈,與頸部匹配的小靜脈吻合。

1.3 術后處理及療效評價指標

術后患者臥床并頭部制動,維持室溫26~28℃,給予皮瓣保暖、肝素抗凝治療,預防靜脈血栓形成。密切觀察皮瓣顏色、質地等情況,術后前3天每4小時觀察皮瓣,第4天起每天觀察3次。術后常規鼻飼飲食,14 d后逐步恢復正常飲食。2 周后開始進行患側手部康復鍛煉。

術后觀察皮瓣血管危象和成活情況,以及供、受區切口愈合情況。隨訪時觀察受區移植皮瓣外觀及質地;根據中華醫學會手外科學會上肢部分功能評定試用標準[13]評價手及上肢功能;采用口腔健康影響程度量表(OHIP-14中文版)[14]評估患者口腔功能對其生活質量的影響,OHIP-14評分總分56分,得分越高表明口腔相關生存質量越差。

2 結果

術后無血管危象發生,12例皮瓣均成活;10例供區創面Ⅰ期愈合,2例Ⅱ期愈合,受區創面均Ⅰ期愈合。12例患者均獲隨訪,隨訪時間5~18個月,平均11.4個月。皮瓣顏色、質地均正常。手及上肢功能評分為65~81分,平均71.3分,獲優1例、良11例。OHIP-14評分為9~18分,平均14.2分,口腔功能滿意。1例腫瘤局部復發,再次行腫瘤擴大切除術后直接拉攏縫合,未行修復;其余患者均無復發及轉移。見表1。

3 典型病例

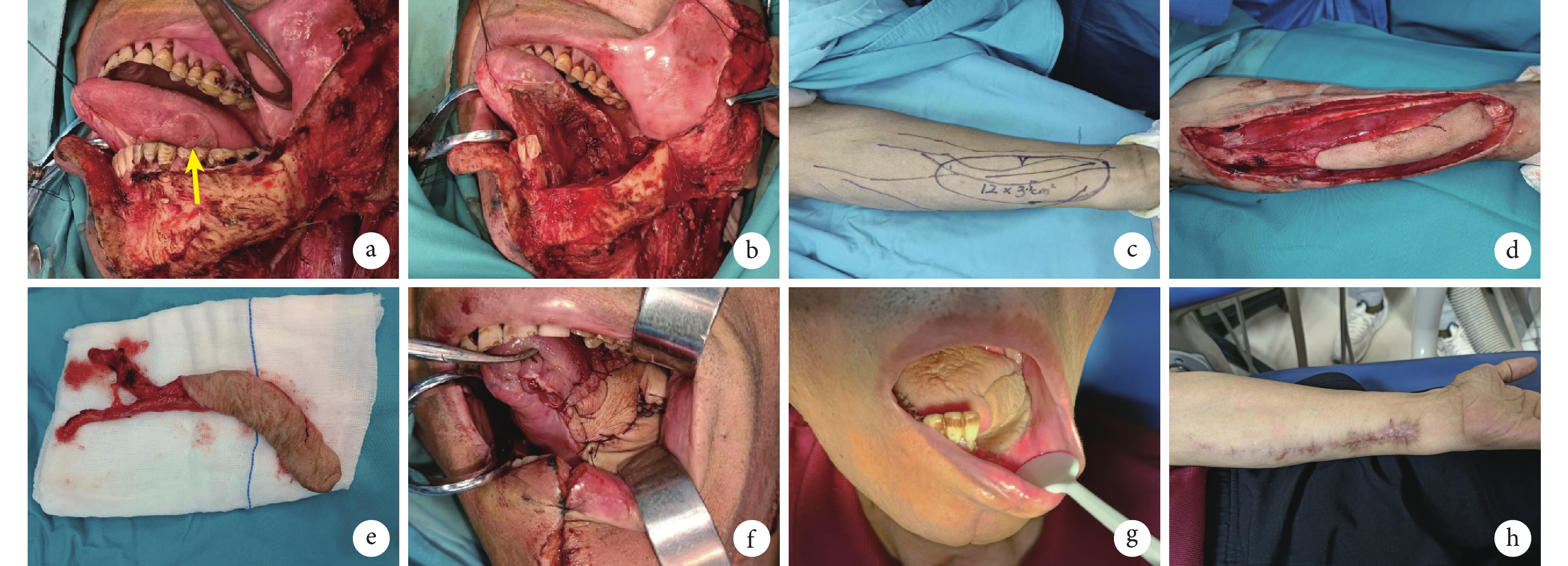

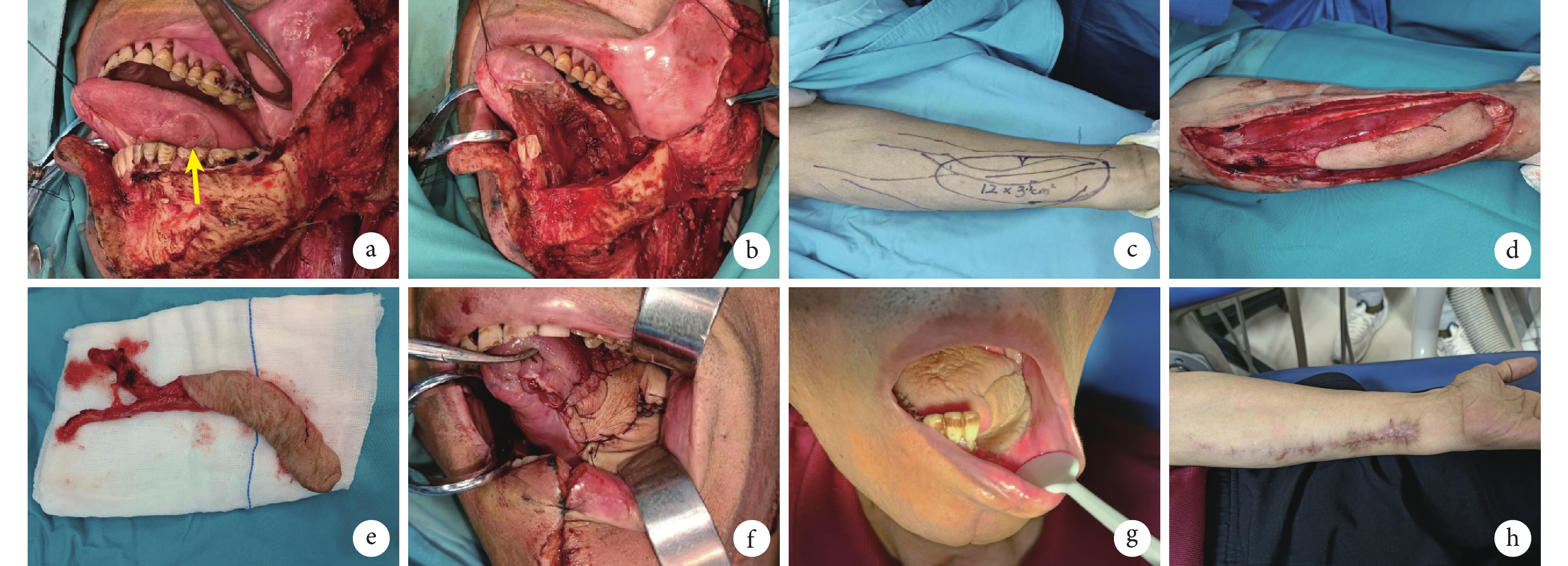

例9 男,59歲。因“發現左舌腹腫物2年余”入院。診斷:左舌鱗狀細胞癌(TNM分期T3N1M0)。行舌、口底擴大切除術+下頜骨邊緣性切除+左頸部淋巴結清掃術+尺動脈皮瓣移植術,遺留缺損面積為6.5 cm×6.0 cm。設計切取尺動脈皮瓣,皮瓣面積為12.0 cm×3.5 cm,尺動脈血管蒂長度7 cm,貴要靜脈血管蒂長度8 cm。尺動脈(管徑2.2 mm)與左側面動脈(管徑2.0 mm)吻合,貴要靜脈(管徑2.2 mm)與面靜脈(管徑2.0 mm)吻合,伴行靜脈(管徑0.8 mm)與面總靜脈小血管吻合。制作Kiss皮瓣分別修補舌腹部及口底部缺損,皮瓣供區直接拉攏縫合。術后皮瓣成活良好,供區創面Ⅰ期愈合,受區創面愈合良好。術后1個月小指及環指感覺麻木,3個月僅小指感覺麻木,7個月恢復正常;無手指畸形、握力下降等并發癥發生,腫瘤無復發轉移;OHIP-14評分9分,受區外形功能滿意;手及上肢功能評分為72分,效果良好。見圖3。

圖3

典型病例

圖3

典型病例

a. 舌部病灶(箭頭);b. 病灶切除后遺留缺損;c. 皮瓣設計;d. 皮瓣切取;e. 皮瓣斷蒂備用;f. 修復病灶;g、h. 術后6個月受區和供區外觀

Figure3. A typical casea. Tongue lesion (arrow); b. Residual defect after lesion excision; c. Flap design; d. Flap excision; e. Flap pedicle was cut off for reserve; f. Repair of the lesion; g, h. Appearance of the recipient and donor sites at 6 months after operation

4 討論

自從我國學者楊果凡等[15]首次報道前臂皮瓣以來,該皮瓣以其薄而柔韌、可切取范圍適中、易于制取、管徑較粗便于吻合等優點[16-17],一直是頭頸部缺損修復中最常用的游離皮瓣[18-19]。然而,前臂橈側皮瓣存在需犧牲前臂主要診脈血管、毛發存在、瘢痕明顯、拇指與示指感覺異常甚至功能障礙等供區并發癥[20],近年來有被股前外側穿支皮瓣所取代的趨勢。但對于口腔頜面部缺損組織較薄、靈活性較高的黏膜與皮膚缺損,常需要質地、厚度與之更為接近的供區組織進行精準修復。2014年Hakim等[21]采用彩色多普勒超聲探查常規用于口腔頜面重建的皮瓣厚度發現,尺側前臂皮瓣最薄,橈側前臂皮瓣次之,前臂皮瓣與脛后皮瓣、肩胛骨皮瓣、股前外側皮瓣有顯著差異。為保留前臂皮瓣的優點同時減少橈動脈皮瓣的缺點,尺動脈皮瓣逐漸被應用于該部位缺損的精準修復[22]。

本組患者身體質量指數平均為25.63 kg/m2,屬于超重范圍,組織量大的皮瓣(如股前外側皮瓣)較為臃腫,不利于舌體、唇、頰等需要靈活運動的器官修復。本組切除病變后缺損范圍為6 cm×3 cm~8 cm×5 cm,舌體、口底等區域缺損較多,切取皮瓣范圍為6.0 cm×3.5 cm~10.0 cm×5.0 cm,可制作Kiss皮瓣[23]等,以便精準修復舌體、口底缺損。較小體積的尺動脈皮瓣不僅能提供靈活運動的組織彈性與空間,而且便于剩余舌肌組織的調動。選擇較薄的皮瓣易于恢復口腔復雜功能,而前臂皮瓣是口腔頜面部缺損重建常用皮瓣中最薄的皮瓣[24]。

在尺動脈皮瓣的術前設計過程中,由于尺動脈從豌豆骨至尺骨鷹嘴是逐漸向肌肉下方走行,尺神經背支主要從尺神經的中1/3處發出[25],在肌肉腱膜交界處穿透尺側腕屈肌,然后在手腕和手掌的尺側背面斜行。因此本組皮瓣遠端設計在第3腕橫紋下3~4 cm,可降低尺神經損傷后相關并發癥。但尺動脈較橈動脈位置深,至第3腕橫紋下3 cm不易觸及,為了術前更好地了解皮瓣血管狀態,術前可常規采用彩色多普勒超聲[26]探測供區血管管徑、流速,以便確定優勢血管,并在皮膚上標記主要血管走向,為皮瓣設計提供有力保障,可提高皮瓣制取的準確性并縮短手術時間。

本組患者均吻合2根靜脈,管徑差距較小的血管采用人工縫合,差距過大時可端-側吻合,或將較細血管斜切后增大管徑;管徑匹配可采用吻合器,降低吻合難度,節約時間,吻合器也可起到支撐作用防止血管受壓[12]。本組1例患者無匹配的靜脈可供吻合,遂將皮瓣靜脈與頸外靜脈進行端-側吻合。對血管蒂的保護是皮瓣成活的重要保障,術中需注意兩個問題:其一,吻合前調整皮瓣擺放和血管蒂走向,防止“死亡扭轉”[27];其二,吻合完成后,在血管蒂上、下層分別放置雙層生物膜,避免周圍組織及引流管壓迫血管蒂,造成血管危象或皮瓣壞死。

本組供區創面中4例狹長型皮瓣采用拉攏縫合,形成手臂后側線性瘢痕,較為美觀;2例增加副切口以滑行皮瓣關閉切口,供區感覺功能影響較小,但瘢痕明顯;4例取腹部刃厚皮片修復供區,2例生物膜修復術后輔以封閉式負壓引流,瘢痕較小。根據中華醫學會手外科學會上肢部分功能評定試用標準評價患者手及上肢功能,結果良好。多項研究調查了尺側皮瓣切取后的主觀和客觀功能評價[28-29],如前臂和手部的反應和敏感性,以及握力、皮膚愈合水平和手臂、肩部和手部殘疾問卷評分,結果顯示術后6個月供體手臂和對側手臂之間無明顯差異,本研究結果與之相符。

我們總結尺動脈皮瓣修復口腔頜面部缺損應用特點:① 皮瓣厚度適中,可精準修復口腔頜面部特殊部位缺損;② 術前彩色多普勒超聲探查供區血管可準確指導皮瓣設計;③ 回流靜脈可在尺靜脈、貴要靜脈、正中靜脈三者中選擇,設計靈活;④ 以第3腕橫紋下3~4 cm開始切取皮瓣,保護了尺神經,可減少供區并發癥;⑤ 前臂尺側組織彈性和活動度較橈側更大,缺損區域寬度<3.5 cm時,切口可直接拉攏縫合。但該皮瓣也存在一些不足,如尺動脈易與皮瓣分離,分離血管蒂過程中必須保護尺動脈通向皮瓣的穿支等。

綜上述,對于口腔頜面部功能復雜的中等軟組織缺損,尺動脈皮瓣修復效果良好,術前彩色多普勒超聲精準探查、皮瓣血管的準確選擇、術中皮瓣精細制取以及皮瓣塑形和蒂部的合理處置,使口腔軟組織缺損得到了精準修復,重建結構形態、恢復口腔功能,為口腔頜面部軟組織的缺損修復提供了更佳選擇。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經蚌埠醫科大學第一附屬醫院倫理委員會批準(2022102);患者均簽署知情同意書

作者貢獻聲明 宋馳:研究設計、論文撰寫;王澤宇:資料搜集;杜崇利、郭振飛:數據統計;高廷益、韓瑞、張晨晨:提供文獻支持;張凱:論文審核修改

隨著顯微外科的發展[1-2],游離皮瓣廣泛應用于修復口腔頜面部軟組織缺損,常見皮瓣類型包括前臂皮瓣[3]、股前外側皮瓣[4]、脛后皮瓣[5-6]等。由于舌、頰、唇、軟腭等口腔結構的特殊性與功能的復雜性,這些部位的缺損往往需要組織瓣厚度、質地更接近缺損區黏膜。而前臂橈側皮瓣因制備簡便、厚度適中、成活率高等特點,廣泛應用于頭頸部缺損修復重建[7],但供區并發癥仍是其主要缺點[8]。Hekner等[9]研究證明尺動脈為前臂遠端主要血供,供血區域覆蓋切取皮瓣。因此,尺動脈皮瓣可作為口腔頜面部特殊部位軟組織缺損的修復手段,已有相應臨床應用報道[10-11]。但傳統尺動脈皮瓣因常位于前臂遠端,易引起創面關閉困難、供區需植皮修復、手指感覺與活動異常等問題,影響了該皮瓣的應用。我們通過術前彩色多普勒超聲輔助設計,改進皮瓣制取方法,以降低供區并發癥,于2021年6月—2023年7月用于修復12例口腔頜面部軟組織缺損患者,取得較滿意效果。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組男11例,女1例;年齡28~76歲,平均54.8歲。身體質量指數20.6~36.4 kg/m2,平均25.63 kg/m2。病變位于舌側緣3例,舌根2例,舌口底4例,頰部、上牙齦、下唇各1例。病理類型:鱗狀細胞癌11例,腺樣囊性癌1例;按國際抗癌聯盟(UICC)TNM分期:T3N0M0 5例,T3N1M0 2例,T4aN0M0 1例,T4aN1M0 1例,T4aN2bM0 1例,T4aN2cM0 2例。徹底切除病灶后缺損范圍為6 cm×3 cm~8 cm×5 cm。

1.2 手術方法

1.2.1 皮瓣設計

術前采用彩色多普勒超聲探測非優勢側前臂,測量供區皮下脂肪厚度(本組0.2~2.2 mm,平均0.75 mm),確認并標記尺動脈、尺靜脈、正中靜脈與貴要靜脈走行,測量血管收縮期管徑、流速、穿支點等參數(圖1)。本組尺動脈流速13.45~17.34 cm/s,平均15.00 cm/s。根據正中與貴要靜脈的管徑與走行選擇皮瓣回流靜脈,其中貴要靜脈通常作為皮瓣的主要回流靜脈,但其與尺動脈最大距離超過3.5 cm時,若正中靜脈距離、管徑合適,則可選用正中靜脈作為回流靜脈;當貴要靜脈、正中靜脈條件不佳時,則評估尺靜脈作為回流靜脈條件,以增加皮瓣成功率。以第3腕橫紋下3~4 cm為起點,以尺動脈與回流靜脈中軸線為軸心(如以伴行靜脈為回流靜脈,則以尺動脈為軸心),根據缺損形狀與大小、穿支位置及血管蒂長度設計尺動脈皮瓣。對于特殊部位缺損或缺損橫徑較大,術前彩色多普勒超聲探查提示尺靜脈管徑較粗,或貴要靜脈、正中靜脈與尺動脈距離<3 cm,可設計長寬比較大的皮瓣,按Kiss皮瓣設計原則折疊以修復缺損。

圖1

術前供區彩色多普勒超聲檢查

圖1

術前供區彩色多普勒超聲檢查

a. 血管蒂近端尺動脈管徑;b. 血管蒂近端貴要靜脈管徑;c. 尺動脈流速;d. 貴要靜脈流速;e. 尺動脈上方穿支(箭頭);f. 皮下脂肪厚度

Figure1. Color Doppler ultrasonography of donor site before operationa. Diameter of the ulnar artery proximal to the vascular pedicle; b. Diameter of the basilic vein proximal to the vascular pedicle; c. Flow velocity of the ulnar artery; d. Flow velocity of the basilic vein; e. Perforating branch over the ulnar artery (arrow); f. Thickness of subcutaneous fat

1.2.2 皮瓣制取

從設計皮瓣的遠端入路,切開皮膚及皮下組織,顯露尺側腕屈肌和指淺屈肌之間的間隙;尋及尺動脈后觀察其搏動情況,確認搏動良好后,結扎并切斷尺動脈遠心端,從尺動脈深面、尺神經淺面掀起皮瓣遠端。再自皮瓣外側邊緣切開皮膚、皮下組織達肌肉表面,并沿此平面掀起皮瓣;皮瓣近心端尺動脈與其伴行靜脈(尺靜脈)位于肌腱深面,應向兩側牽開肌肉,仔細剝離;術中識別尺動脈穿支,保護其進入皮瓣的穿支,結扎切斷沿途支配肌肉的穿支,同時注意觀察和保護尺神經。確保尺動脈及其穿支與皮瓣的連續性,避免二者分離。于皮瓣近心端切開皮膚,在皮下組織內尋找貴要靜脈(或正中靜脈)并予以分離、保護。術中仔細解剖動、靜脈血管蒂達所需長度后,以生理鹽水紗布覆蓋備用。見圖2。本組皮瓣切取范圍為6.0 cm×3.5 cm~10.0 cm×5.0 cm。尺動脈血管蒂長7~9 cm,平均7.8 cm;回流靜脈血管蒂長7~10 cm,平均8.7 cm。

圖2

皮瓣切取過程

圖2

皮瓣切取過程

a. 切開遠端尋找尺動脈(箭頭);b. 切開外側,將血管旁軟組織與皮瓣縫合固定(箭頭),保持兩者聯系;c. 暴露尺動脈,結扎支配肌肉穿支(箭頭);d. 切開內側,注意保護貴要靜脈(箭頭);e. 切開近端,分開兩側肌肉向下尋找血管蒂;f. 分離血管蒂,保護下方尺神經(箭頭)

Figure2. The process of skin flap harvestinga. Incised the distal end to find the ulnar artery (arrow); b. Incised the lateral end, sutured the paravascular soft tissue to the flap (arrow) to maintain the connection between the two; c. Exposed the ulnar artery and ligated the innervating muscle perforating branch (arrow); d. Incised the medial end and payed attention to the protection of the basilic vein (arrow); e. Incised the proximal end, separated the muscles of the two sides and search for the vascular pedicle; f. Separated the vascular pedicle and protected the inferior ulnar nerve (arrow)

1.2.3 皮瓣吻合

將靜脈血管蒂先行斷開,檢查確定優勢回流靜脈,再斷開動脈血管蒂。1∶2 500肝素生理鹽水沖洗斷蒂后的動靜脈管腔,將尺側皮瓣轉移至缺損區域后,根據受區實際缺損形狀和范圍以及受區血管位置,調整皮瓣擺放和血管蒂走向。首先,將血管蒂較長的皮緣與缺損邊緣間斷縫合,血管蒂通過口底腔隙轉移至頸部;進一步完成血管蒂與受區血管吻合,先將尺動脈與甲狀腺上動脈或面動脈吻合,采用“初期回血時間”[12]以確認動脈血液循環良好,再根據主回流靜脈管徑、長度以及與受區血管的匹配情況,與頸外、面總、舌等靜脈進行端-端或端-側吻合,再將次回流靜脈與頸部相匹配的小靜脈吻合,觀察吻合后動脈搏動及靜脈回流,根據創面情況設計并安放負壓引流裝置;最后,切口分層縫合。供區徹底止血后,根據局部缺損情況相應選擇滑行皮瓣(2例)、拉攏縫合(4例)、生物膜(2例)或刃厚皮片(4例)修復。

吻合血管均采用一動兩靜,形成超回流。12例供區動脈均為尺動脈,管徑2.0~2.9 mm,平均2.43 mm;受區動脈選擇甲狀腺上動脈7例、面動脈5例,管徑2.0~3.0 mm,平均2.33 mm。主回流靜脈中供區選用貴要靜脈7例、正中靜脈1例、尺靜脈4例,管徑1.2~2.6 mm,平均1.79 mm;受區靜脈包括面靜脈8例、舌靜脈2例、甲狀腺上靜脈1例、頸外靜脈1例,管徑1.0~4.0 mm,平均2.0 mm。其中貴要靜脈吻合面靜脈6例、舌靜脈1例,尺靜脈吻合面靜脈2例以及舌靜脈、甲狀腺上靜脈各1例,正中靜脈1例與頸外靜脈端-側吻合。次回流靜脈均為尺靜脈,與頸部匹配的小靜脈吻合。

1.3 術后處理及療效評價指標

術后患者臥床并頭部制動,維持室溫26~28℃,給予皮瓣保暖、肝素抗凝治療,預防靜脈血栓形成。密切觀察皮瓣顏色、質地等情況,術后前3天每4小時觀察皮瓣,第4天起每天觀察3次。術后常規鼻飼飲食,14 d后逐步恢復正常飲食。2 周后開始進行患側手部康復鍛煉。

術后觀察皮瓣血管危象和成活情況,以及供、受區切口愈合情況。隨訪時觀察受區移植皮瓣外觀及質地;根據中華醫學會手外科學會上肢部分功能評定試用標準[13]評價手及上肢功能;采用口腔健康影響程度量表(OHIP-14中文版)[14]評估患者口腔功能對其生活質量的影響,OHIP-14評分總分56分,得分越高表明口腔相關生存質量越差。

2 結果

術后無血管危象發生,12例皮瓣均成活;10例供區創面Ⅰ期愈合,2例Ⅱ期愈合,受區創面均Ⅰ期愈合。12例患者均獲隨訪,隨訪時間5~18個月,平均11.4個月。皮瓣顏色、質地均正常。手及上肢功能評分為65~81分,平均71.3分,獲優1例、良11例。OHIP-14評分為9~18分,平均14.2分,口腔功能滿意。1例腫瘤局部復發,再次行腫瘤擴大切除術后直接拉攏縫合,未行修復;其余患者均無復發及轉移。見表1。

3 典型病例

例9 男,59歲。因“發現左舌腹腫物2年余”入院。診斷:左舌鱗狀細胞癌(TNM分期T3N1M0)。行舌、口底擴大切除術+下頜骨邊緣性切除+左頸部淋巴結清掃術+尺動脈皮瓣移植術,遺留缺損面積為6.5 cm×6.0 cm。設計切取尺動脈皮瓣,皮瓣面積為12.0 cm×3.5 cm,尺動脈血管蒂長度7 cm,貴要靜脈血管蒂長度8 cm。尺動脈(管徑2.2 mm)與左側面動脈(管徑2.0 mm)吻合,貴要靜脈(管徑2.2 mm)與面靜脈(管徑2.0 mm)吻合,伴行靜脈(管徑0.8 mm)與面總靜脈小血管吻合。制作Kiss皮瓣分別修補舌腹部及口底部缺損,皮瓣供區直接拉攏縫合。術后皮瓣成活良好,供區創面Ⅰ期愈合,受區創面愈合良好。術后1個月小指及環指感覺麻木,3個月僅小指感覺麻木,7個月恢復正常;無手指畸形、握力下降等并發癥發生,腫瘤無復發轉移;OHIP-14評分9分,受區外形功能滿意;手及上肢功能評分為72分,效果良好。見圖3。

圖3

典型病例

圖3

典型病例

a. 舌部病灶(箭頭);b. 病灶切除后遺留缺損;c. 皮瓣設計;d. 皮瓣切取;e. 皮瓣斷蒂備用;f. 修復病灶;g、h. 術后6個月受區和供區外觀

Figure3. A typical casea. Tongue lesion (arrow); b. Residual defect after lesion excision; c. Flap design; d. Flap excision; e. Flap pedicle was cut off for reserve; f. Repair of the lesion; g, h. Appearance of the recipient and donor sites at 6 months after operation

4 討論

自從我國學者楊果凡等[15]首次報道前臂皮瓣以來,該皮瓣以其薄而柔韌、可切取范圍適中、易于制取、管徑較粗便于吻合等優點[16-17],一直是頭頸部缺損修復中最常用的游離皮瓣[18-19]。然而,前臂橈側皮瓣存在需犧牲前臂主要診脈血管、毛發存在、瘢痕明顯、拇指與示指感覺異常甚至功能障礙等供區并發癥[20],近年來有被股前外側穿支皮瓣所取代的趨勢。但對于口腔頜面部缺損組織較薄、靈活性較高的黏膜與皮膚缺損,常需要質地、厚度與之更為接近的供區組織進行精準修復。2014年Hakim等[21]采用彩色多普勒超聲探查常規用于口腔頜面重建的皮瓣厚度發現,尺側前臂皮瓣最薄,橈側前臂皮瓣次之,前臂皮瓣與脛后皮瓣、肩胛骨皮瓣、股前外側皮瓣有顯著差異。為保留前臂皮瓣的優點同時減少橈動脈皮瓣的缺點,尺動脈皮瓣逐漸被應用于該部位缺損的精準修復[22]。

本組患者身體質量指數平均為25.63 kg/m2,屬于超重范圍,組織量大的皮瓣(如股前外側皮瓣)較為臃腫,不利于舌體、唇、頰等需要靈活運動的器官修復。本組切除病變后缺損范圍為6 cm×3 cm~8 cm×5 cm,舌體、口底等區域缺損較多,切取皮瓣范圍為6.0 cm×3.5 cm~10.0 cm×5.0 cm,可制作Kiss皮瓣[23]等,以便精準修復舌體、口底缺損。較小體積的尺動脈皮瓣不僅能提供靈活運動的組織彈性與空間,而且便于剩余舌肌組織的調動。選擇較薄的皮瓣易于恢復口腔復雜功能,而前臂皮瓣是口腔頜面部缺損重建常用皮瓣中最薄的皮瓣[24]。

在尺動脈皮瓣的術前設計過程中,由于尺動脈從豌豆骨至尺骨鷹嘴是逐漸向肌肉下方走行,尺神經背支主要從尺神經的中1/3處發出[25],在肌肉腱膜交界處穿透尺側腕屈肌,然后在手腕和手掌的尺側背面斜行。因此本組皮瓣遠端設計在第3腕橫紋下3~4 cm,可降低尺神經損傷后相關并發癥。但尺動脈較橈動脈位置深,至第3腕橫紋下3 cm不易觸及,為了術前更好地了解皮瓣血管狀態,術前可常規采用彩色多普勒超聲[26]探測供區血管管徑、流速,以便確定優勢血管,并在皮膚上標記主要血管走向,為皮瓣設計提供有力保障,可提高皮瓣制取的準確性并縮短手術時間。

本組患者均吻合2根靜脈,管徑差距較小的血管采用人工縫合,差距過大時可端-側吻合,或將較細血管斜切后增大管徑;管徑匹配可采用吻合器,降低吻合難度,節約時間,吻合器也可起到支撐作用防止血管受壓[12]。本組1例患者無匹配的靜脈可供吻合,遂將皮瓣靜脈與頸外靜脈進行端-側吻合。對血管蒂的保護是皮瓣成活的重要保障,術中需注意兩個問題:其一,吻合前調整皮瓣擺放和血管蒂走向,防止“死亡扭轉”[27];其二,吻合完成后,在血管蒂上、下層分別放置雙層生物膜,避免周圍組織及引流管壓迫血管蒂,造成血管危象或皮瓣壞死。

本組供區創面中4例狹長型皮瓣采用拉攏縫合,形成手臂后側線性瘢痕,較為美觀;2例增加副切口以滑行皮瓣關閉切口,供區感覺功能影響較小,但瘢痕明顯;4例取腹部刃厚皮片修復供區,2例生物膜修復術后輔以封閉式負壓引流,瘢痕較小。根據中華醫學會手外科學會上肢部分功能評定試用標準評價患者手及上肢功能,結果良好。多項研究調查了尺側皮瓣切取后的主觀和客觀功能評價[28-29],如前臂和手部的反應和敏感性,以及握力、皮膚愈合水平和手臂、肩部和手部殘疾問卷評分,結果顯示術后6個月供體手臂和對側手臂之間無明顯差異,本研究結果與之相符。

我們總結尺動脈皮瓣修復口腔頜面部缺損應用特點:① 皮瓣厚度適中,可精準修復口腔頜面部特殊部位缺損;② 術前彩色多普勒超聲探查供區血管可準確指導皮瓣設計;③ 回流靜脈可在尺靜脈、貴要靜脈、正中靜脈三者中選擇,設計靈活;④ 以第3腕橫紋下3~4 cm開始切取皮瓣,保護了尺神經,可減少供區并發癥;⑤ 前臂尺側組織彈性和活動度較橈側更大,缺損區域寬度<3.5 cm時,切口可直接拉攏縫合。但該皮瓣也存在一些不足,如尺動脈易與皮瓣分離,分離血管蒂過程中必須保護尺動脈通向皮瓣的穿支等。

綜上述,對于口腔頜面部功能復雜的中等軟組織缺損,尺動脈皮瓣修復效果良好,術前彩色多普勒超聲精準探查、皮瓣血管的準確選擇、術中皮瓣精細制取以及皮瓣塑形和蒂部的合理處置,使口腔軟組織缺損得到了精準修復,重建結構形態、恢復口腔功能,為口腔頜面部軟組織的缺損修復提供了更佳選擇。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經蚌埠醫科大學第一附屬醫院倫理委員會批準(2022102);患者均簽署知情同意書

作者貢獻聲明 宋馳:研究設計、論文撰寫;王澤宇:資料搜集;杜崇利、郭振飛:數據統計;高廷益、韓瑞、張晨晨:提供文獻支持;張凱:論文審核修改