引用本文: 劉森, 張林, 郭梁影, 孟獻斌, 吳志剛. 關節鏡輔助下改良耳屏切口顳下頜關節盤復位縫合術的療效評價. 中國修復重建外科雜志, 2024, 38(11): 1352-1358. doi: 10.7507/1002-1892.202407071 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

顳下頜關節紊亂病是一組涉及顳下頜關節、咀嚼肌和所有相關組織的骨骼及神經肌肉疾病的總稱,發病率達13.9%[1-2]。其中關節盤前移位(anterior disc displacement,ADD)是較常見類型,根據開閉口運動時關節盤-髁突復合體結構關系的異常改變,可分為可復性和不可復性前移位兩種,主要癥狀為關節疼痛、彈響和下頜活動受限,如治療不及時會發展為骨關節病,甚至髁狀突吸收[3-4]。ADD治療遵循“可逆保守治療、不可逆保守治療、外科手術治療” 順序,外科手術治療主要包括關節鏡下關節盤復位縫合術和開放性關節盤復位錨固術[5-6]。

關節鏡手術具有術后并發癥少、創傷小等優點,是顳下頜關節紊亂病首選微創治療方法[7-8],但操作難度大、精準度要求高,故對術者要求較高,難以快速掌握、操作和普及。開放性關節盤復位錨固術適應證較關節鏡手術廣,但面神經損傷、術后瘢痕等并發癥很難避免,同時考慮錨固釘對髁狀突的損傷,既往我科僅將其用于治療髁狀突骨折伴關節盤移位[6, 9],單純ADD則選擇關節盤復位縫合術。為解決上述兩種術式存在的不足,我們提出了關節鏡輔助下改良耳屏切口顳下頜關節盤復位縫合術,即在小切口顳下頜關節盤復位縫合術[10]基礎上,使用關節鏡輔助改良耳屏切口,于2022年9月開始應用于臨床。現回顧相關ADD患者臨床資料,通過與開放手術患者比較,從臨床功能改善、疼痛、張口度、MRI等方面進行評價,初步探討該改良術式的有效性。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者納入標準:① 存在明顯關節癥狀,如張口受限、疼痛、彈響、雜音等;② 經正規保守治療6個月以上效果不佳;③ 經MRI診斷為ADD;④ 根據Wilkes-Bronstein 分期標準[11]為Ⅱ~Ⅴ期;⑤ 接受關節鏡輔助下改良耳屏切口顳下頜關節盤復位縫合術或小切口顳下頜關節盤復位縫合術治療,且手術由同一名關節外科專家完成;⑥ 影像學資料及隨訪資料均完整。排除標準:① 非首次手術;② 伴有其他顳下頜關節病損,如強直、骨折、軟骨瘤等;③ 存在面神經損傷體征。

2022年9月—2024年2月,共30例(45側)ADD患者符合選擇標準納入研究。其中,15例(23側)接受小切口顳下頜關節盤復位縫合術(全開放組),15例(22側)接受關節鏡輔助下改良耳屏切口顳下頜關節盤復位縫合術(關節鏡組)。兩組患者性別、年齡、病程、側別、Wilkes-Bronstein 分期以及術前疼痛視覺模擬評分(VAS)、最大開口度(maximal interincisal opening,MIO)、顳下頜關節功能障礙指數(dysfunction index,DI)、顳下頜關節紊亂指數(craniomandibular index,CMI)、肌肉壓痛指數(palpation index,PI)等基線資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。

1.2 手術方法

兩組均采用經鼻氣管插管麻醉后,選擇平臥體位,單側患者頭偏健側,雙側患者交替變換體位,消毒鋪巾時注意先鋪巾包頭,以防止變換體位時術區污染。

1.2.1 全開放組

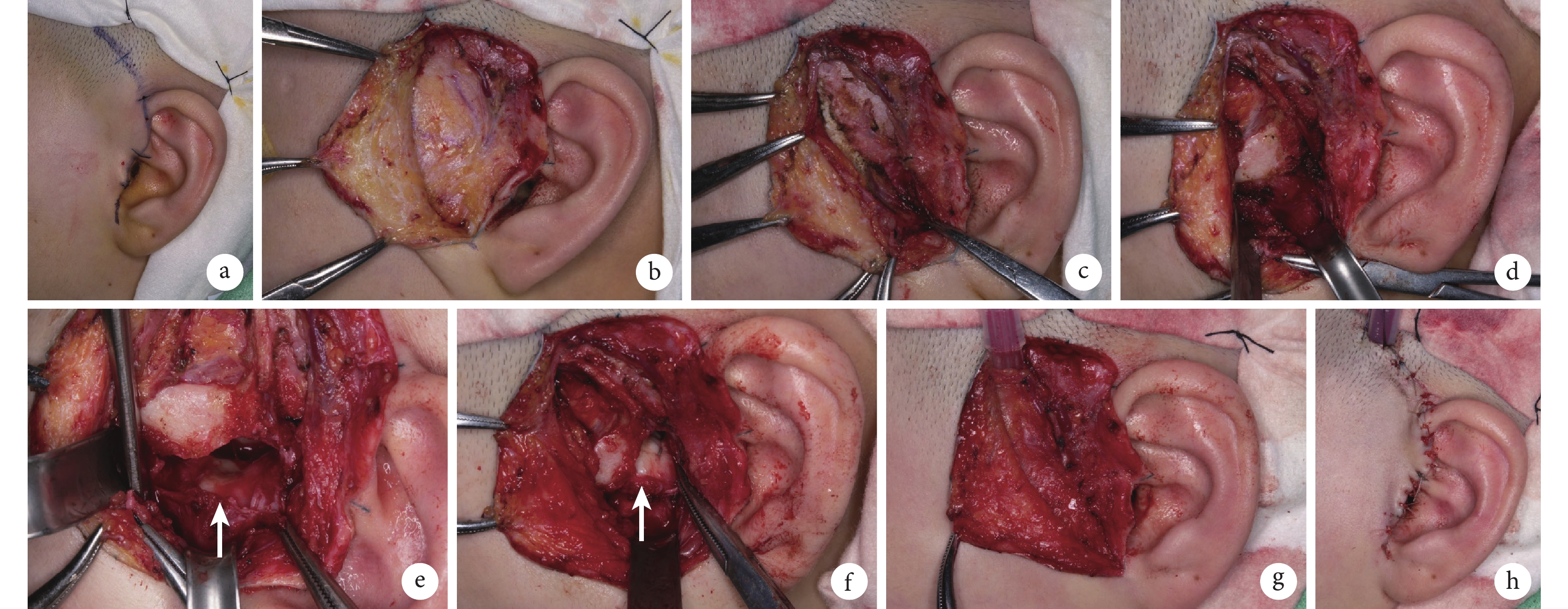

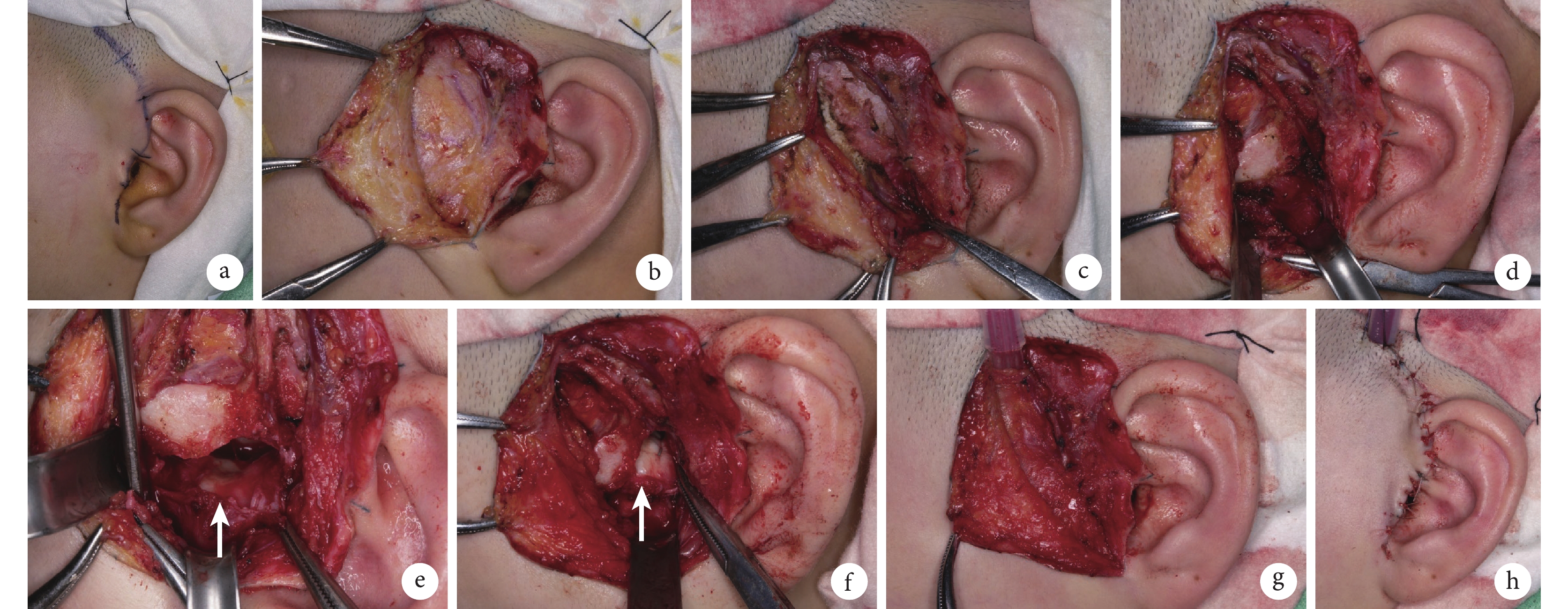

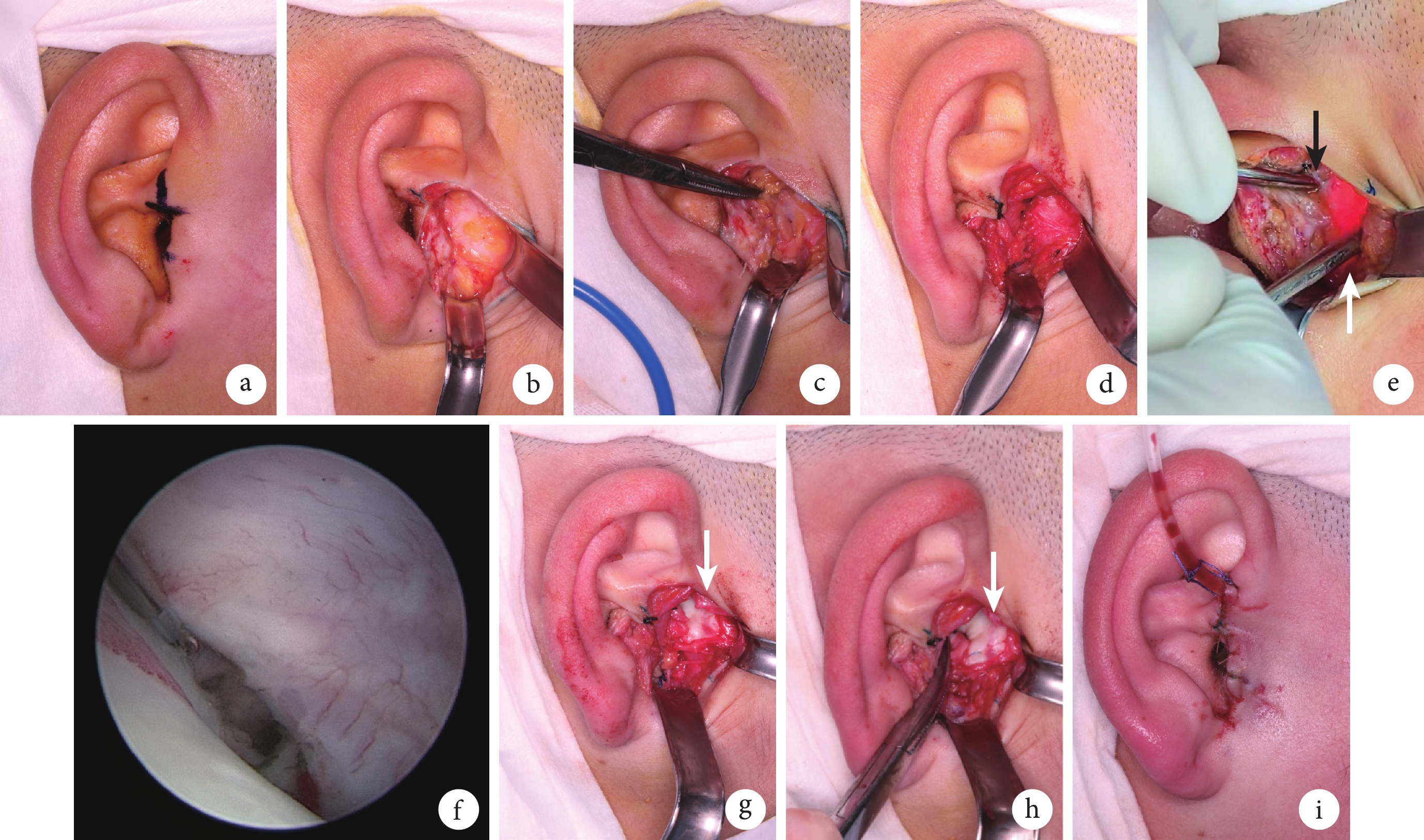

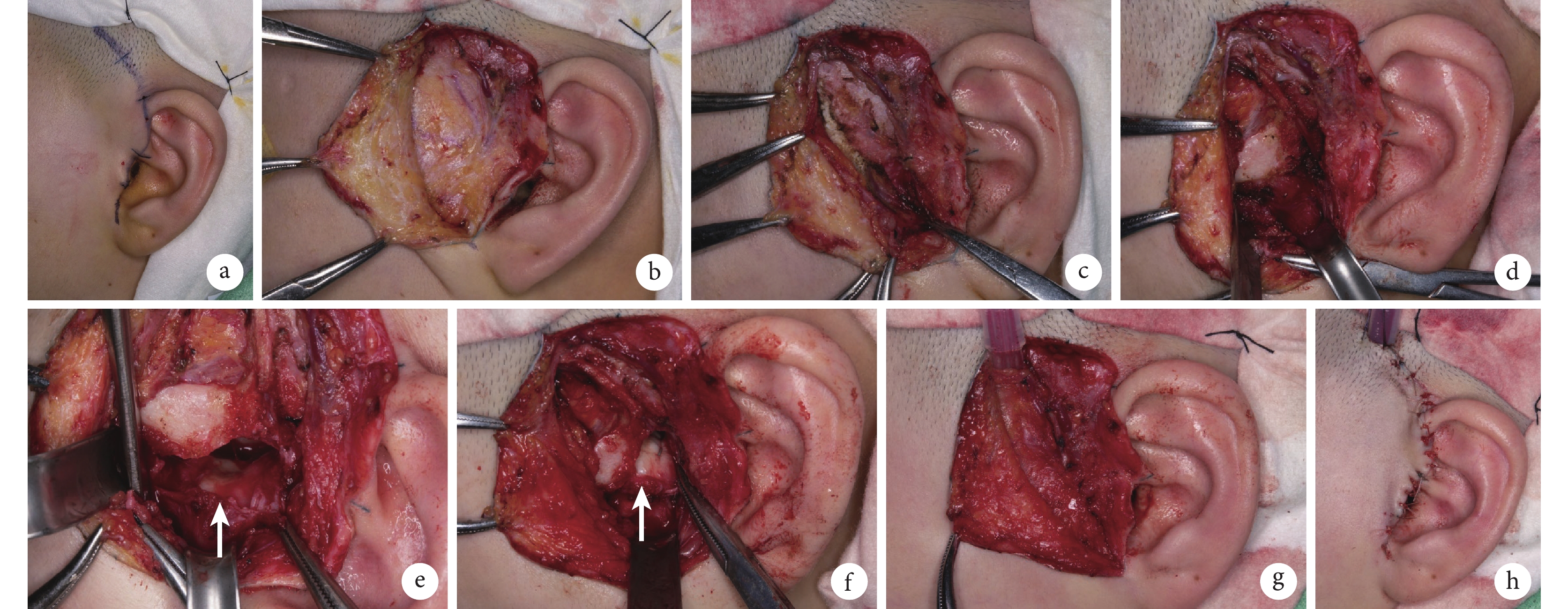

首先,設計耳前拐杖形耳顳切口,使用含1∶10萬U 腎上腺素的利多卡因沿切口及關節上腔局部浸潤麻醉以減少出血,然后分層解剖打開顳淺筋膜、顳深筋膜并暴露關節囊。然后,切開關節囊,保留外側囊和韌帶,暴露關節盤。在關節上腔及前附著處注射適量含1∶10萬U 腎上腺素的利多卡因,切開前、外側附著表面的滑膜及韌帶,使用組織剪銳性分離內側韌帶,直至關節盤能正常覆蓋髁突頭;注意保護內側翼靜脈叢及咬肌神經。最后,使用1-0不可吸收尼龍編織線固定關節盤,采用水平褥式縫合、由內向外縫合2針確定關節盤處于過矯正位置后,將復位的關節盤固定在外耳道軟骨前壁表面的筋膜組織上。留置負壓引流管后關閉切口。見圖1。

圖1

全開放組手術操作示意圖

圖1

全開放組手術操作示意圖

a. 設計耳顳切口;b. 暴露顳淺筋膜;c. 暴露顳深筋膜;d. 暴露關節囊;e. 暴露關節盤(箭頭);f. 關節盤(箭頭)復位縫合;g、h. 放置負壓引流管并分層縫合關閉切口

Figure1. Schematic diagram of operation in the open operation groupa. Design of auriculotemporal incision; b. Exposure of superficial temporal fascia; c. Exposure of deep temporal fascia; d. Exposure of articular capsule; e. Exposure of joint disc (arrow); f. Joint disc (arrow) reduction and suture; g, h. Placed negative pressure drainage tubes and closed the wound by layering suture

1.2.2 關節鏡組

本組使用美國康美公司全高清關節鏡系統,包括0° 和30° 兩種鏡頭,關節鏡型號:康美 IM8000,可外接生理鹽水加壓沖洗。低溫等離子刀頭選擇江蘇邦士醫療科技股份有限公司的一次性等離子刀頭。

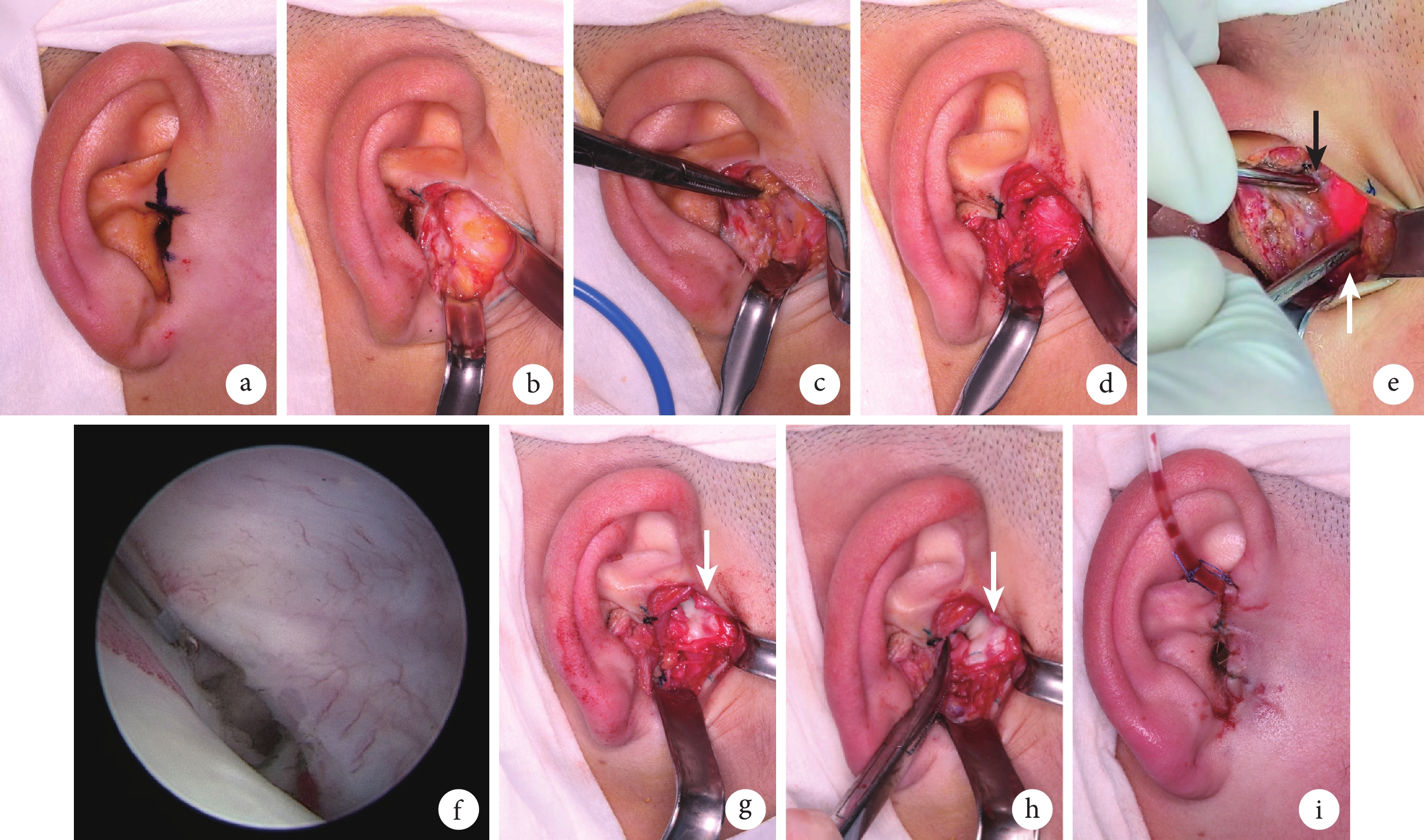

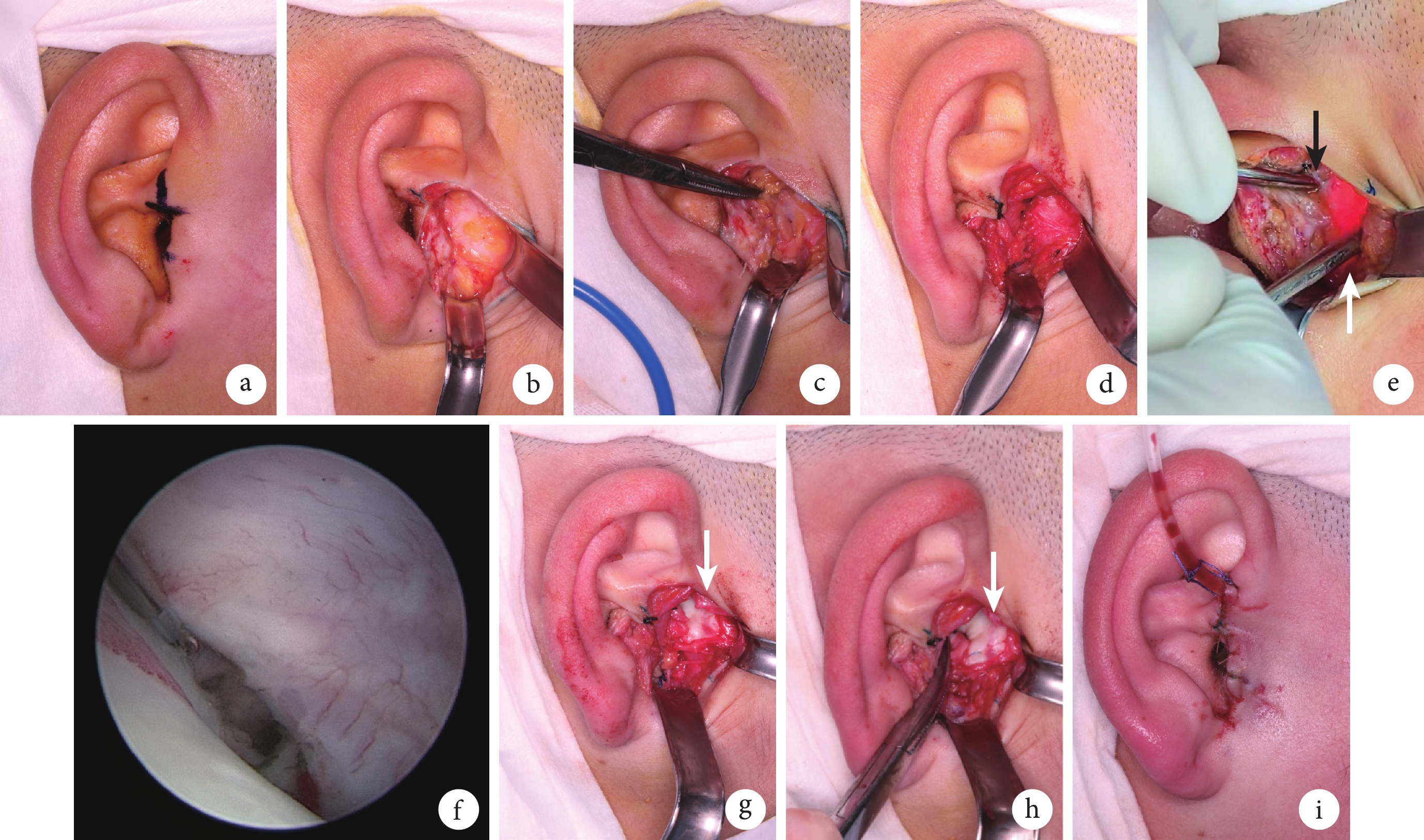

首先,設計耳屏切口,沿切口及關節上腔注射含1∶10萬U腎上腺素的利多卡因,沿耳屏切跡切開皮膚及皮下組織,注意保護耳屏軟骨,沿耳屏軟骨與皮膚分離,依次打開顳淺筋膜、顳深筋膜,沿顴弓根部下方向上翻起組織瓣,向前下方分離至關節結節前下方,以充分暴露關節囊。然后,將關節鏡置入關節上腔,探查關節盤及周圍軟組織病變情況,明確關節盤前移位和粘連程度,以確定粘連松解范圍。先在前附著區域注射適量含1∶10萬U 腎上腺素的利多卡因。在關節鏡輔助下,使用低溫等離子射頻消融術松解前附著及周圍粘連組織[12],使關節盤可以正常覆蓋髁突頭。注意關節盤復位應適當過矯正,同時通過活動下頜模擬張閉口運動,輔助判斷關節盤是否正確復位。最后,部分切開關節囊,使用1-0不可吸收尼龍編織線固定關節盤,在關節盤后帶與雙板區交界處進針,采用水平褥式縫合、由內向外縫合2 針,確定關節盤處于過矯正位置后,將復位的關節盤固定在外耳道軟骨前壁表面筋膜組織上,再分層縫合關閉創面,并根據術中出血情況在術區選擇性放置負壓引流管。見圖2。

圖2

關節鏡組手術操作示意圖

圖2

關節鏡組手術操作示意圖

a. 設計改良耳屏切口;b. 暴露顳淺筋膜;c. 暴露顳深筋膜;d. 暴露關節囊;e. 關節鏡(黑箭頭)和低溫等離子穿刺鏡鞘(白箭頭)穿刺進入關節上腔;f. 關節鏡下應用低溫等離子松解前附著組織; g. 部分切開關節囊暴露關節盤(箭頭);h. 關節盤 (箭頭)復位縫合;i. 放置負壓引流管并關閉創面

Figure2. Schematic diagram of operation in the arthroscopy groupa. Design of modified tragus incision; b. Exposure of superficial temporal fascia; c. Exposure of deep temporal fascia; d. Exposure of articular capsule; e. Inserted the arthroscopy (black arrow) and low temperature plasma puncture lens sheath (white arrow) into the joint superior cavity; f. Low temperature plasma was used to release attached tissue under arthroscopy; g. Articular disc (arrow) was exposed by partially cutting the articular capsule; h. Joint disc (arrow) reduction and suture; i. Placed negative pressure drainage tubes and closed the wound

1.3 術后處理

兩組術后處理方法一致。術后早期患者均行流質飲食,視后續恢復情況逐漸過渡為正常飲食。耳屏前關節區局部敷料覆蓋,彈性繃帶輔助加壓,一般加壓5~7 d。當24 h引流量<5 mL時拔除負壓引流管。術后第1天即佩戴軟𬌗墊,使周圍肌肉組織松弛,緩解關節內部壓力,避免不正確咬合關系影響術后恢復;2周左右開始張口訓練,注意張口訓練需適量而行且以被動張口為主。如患者存在神經損傷陽性體征,給予局部按摩并配合神經營養藥物治療。

1.4 療效評價指標

1.4.1 臨床療效評價

術前及術后3個月記錄所有患者以下指標,手術前后測量均由同一名醫師完成。 ① 疼痛VAS評分:使用一長度為100 mm尺子對應不同疼痛程度,0代表無痛,100代表無法忍受劇烈疼痛。② MIO:患者最大張口時,使用量尺測量上、下頜中切牙切緣距離。③ 參照DI、CMI及PI評分標準進行顳下頜關節功能評價[13-14],數值越低提示顳下頜關節功能越好。計算上述指標術前及術后3個月差值(變化值)進行組間比較。

1.4.2 影像學評價

術前及術后1周行MRI檢查,參考文獻 [15] 方法評價關節盤復位情況。選擇斜矢狀位髁突內外徑長軸上內、中、外3個不同層面,比較手術前后關節盤位置變化,其中3個層面完全復位判定為優,2個層面完全復位為良,僅1個層面完全復位或3個層面均未復位為差。其中判定為優及良者記為有效復位。術后3個月采用錐形束CT(cone beam CT,CBCT)觀察髁突骨質修復情況。

1.5 統計學方法

采用SPSS26.0統計軟件進行分析。計量資料經Shapiro-Wilk檢驗均符合正態分布,數據以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗,組內比較采用配對t檢驗;計數資料組間比較采用四格表卡方檢驗;等級資料采用秩和檢驗;檢驗水準α=0.05。

2 結果

兩組術后切口均Ⅰ期愈合。患者均獲隨訪,隨訪時間3~18個月,平均8.2個月。術后全開放組3例、關節鏡組1例出現面神經損傷癥狀,表現為抬眉障礙及閉眼不全,經理療及藥物治療后,3個月內均恢復正常。兩組術后3個月MIO、VAS評分均較術前改善,顳下頜關節功能指標(PI、DI、CMI)均降低,差異有統計學意義(P<0.05)。關節鏡組MIO變化值、顳下頜關節功能指標變化值高于全開放組,差異有統計學意義(P<0.05);VAS變化值組間差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。隨訪期間均未無復發。

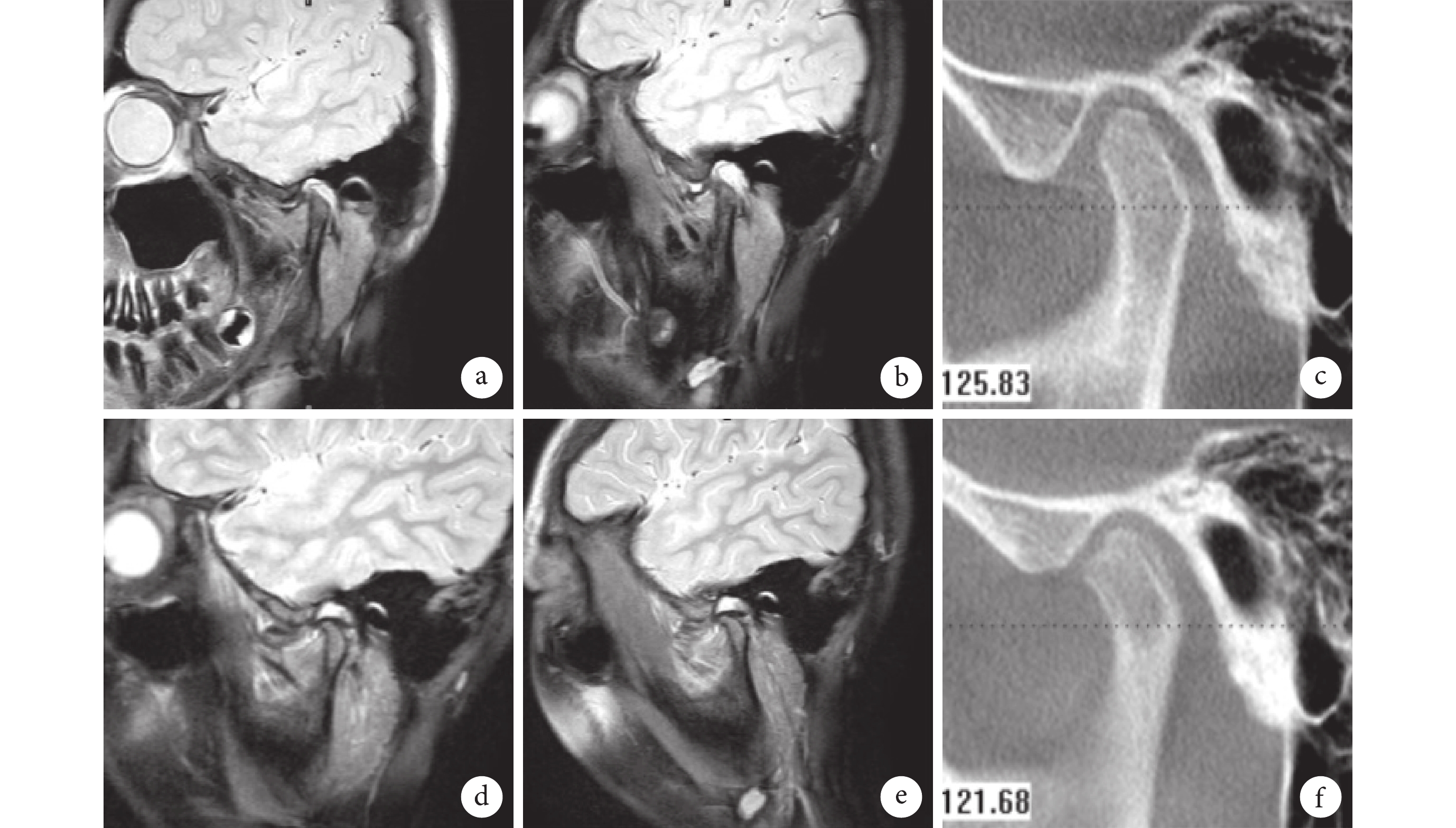

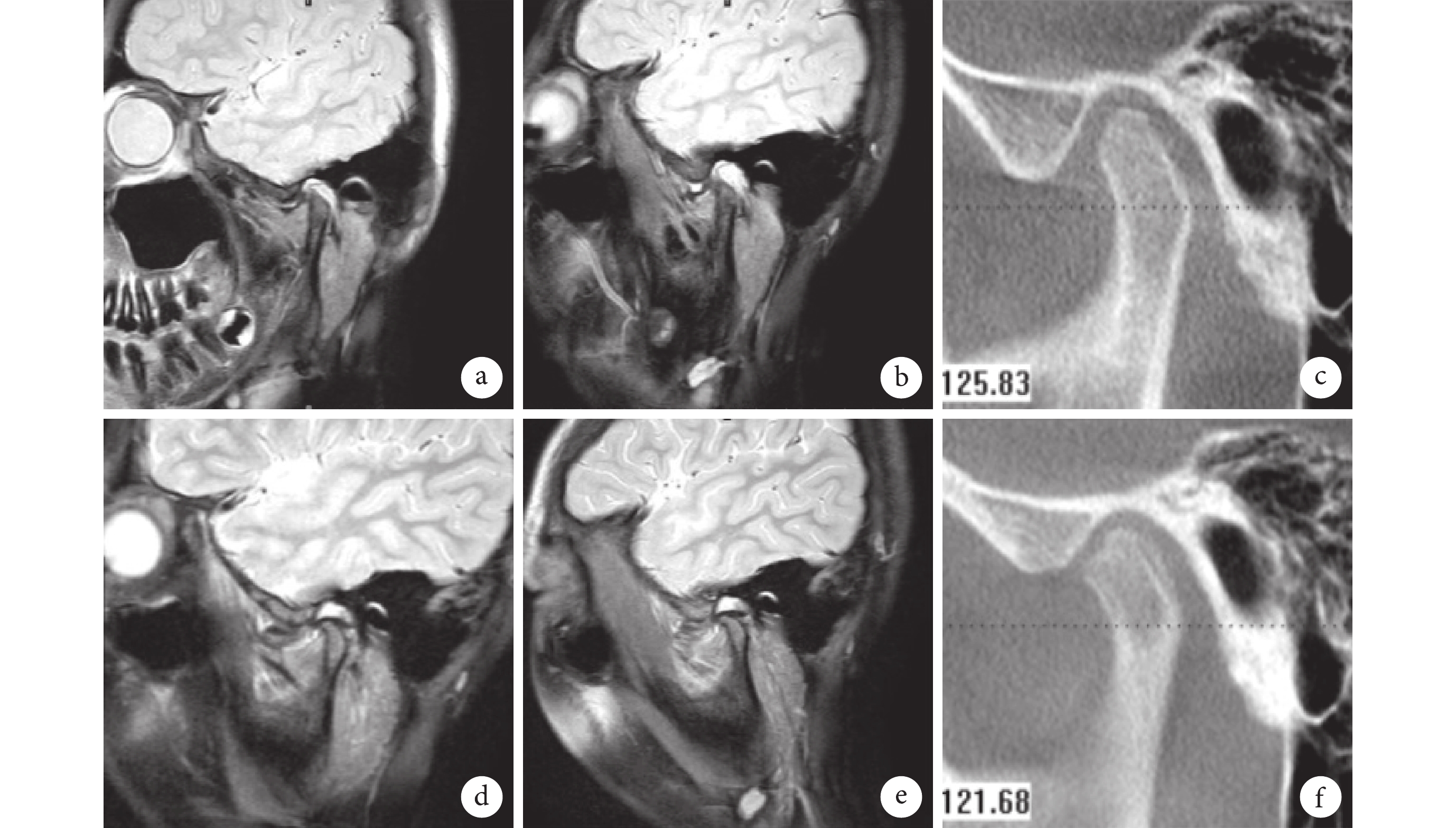

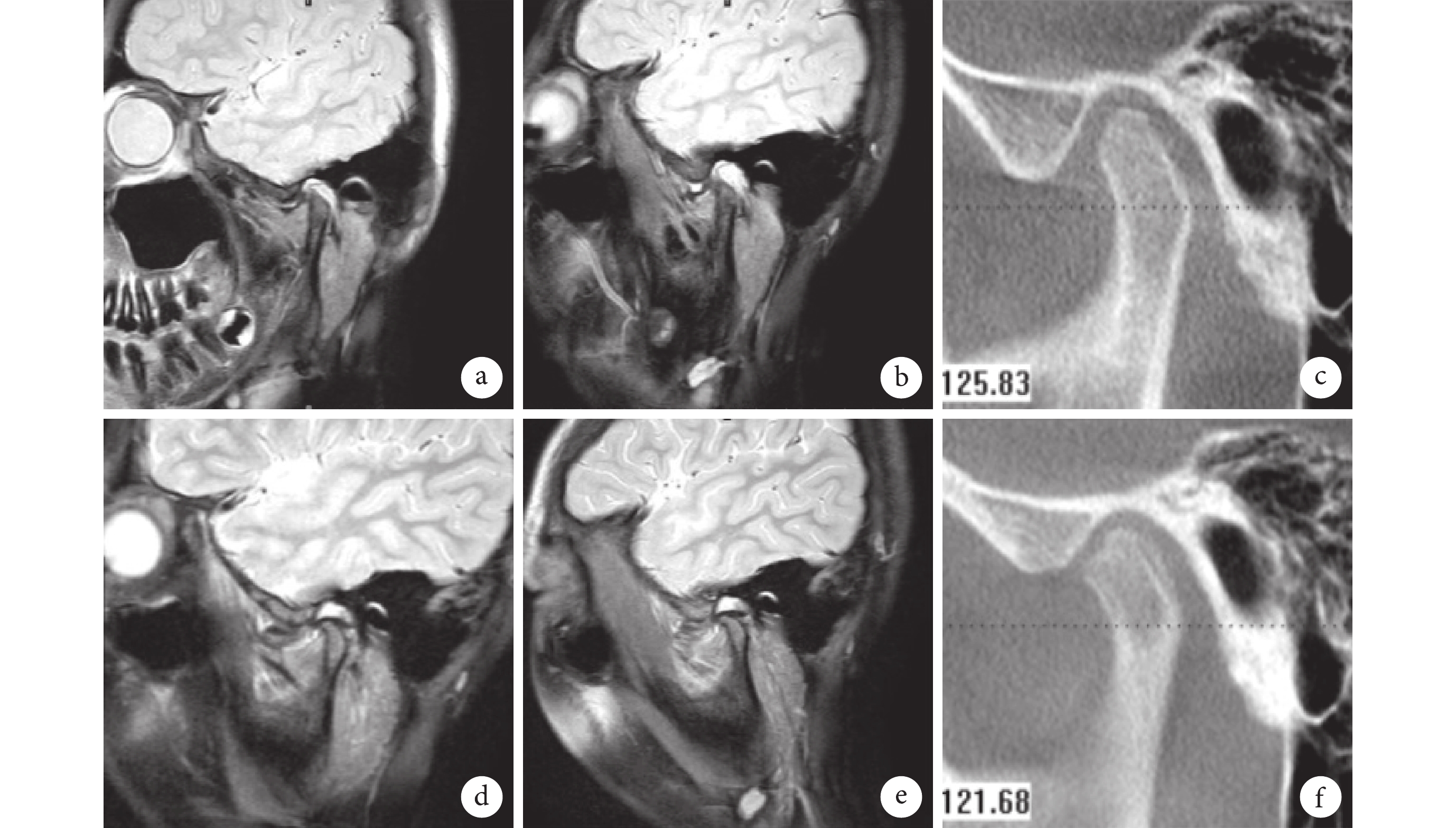

術后MRI復查示兩種手術方式均能有效復位關節盤,全開放組關節盤有效復位率95.65%(22/23)、關節鏡組為95.45%(21/22),組間差異無統計學意義(P>0.05),見表2。CBCT檢查示兩組Wilkes-Bronstein Ⅱ、Ⅲ期患者術后3個月時可見明顯髁突骨質修復。見圖3。

圖3

關節鏡組患兒,女,12歲,ADD(Wilkes-Bronstein Ⅲ期)

圖3

關節鏡組患兒,女,12歲,ADD(Wilkes-Bronstein Ⅲ期)

a、b. 術前閉口位、張口位MRI;c. 術前CBCT;d、e. 術后1周閉口位、張口位MRI;f. 術后3個月CBCT示髁狀突后斜面骨質修復

Figure3. A 12-year-old girl with ADD (Wilkes-Bronstein stage Ⅲ) in the arthroscopy groupa, b. MRI of closed and open mouth before operation; c. Preoperative CBCT; d, e. MRI of closed and open mouth at 1 week after operation; f. CBCT showed the bone repair of the beveled posterior condyle at 3 months after operation

3 討論

ADD的治療目的主要是緩解疼痛、恢復張口度、保持顳下頜關節功能穩定并使關節盤長期處于正確位置關系[16-17]。目前此類患者主要選擇保守治療,但是因為前移位的關節盤不能達到有效復位,故大多只能暫時緩解臨床癥狀,不能完全治愈;對于保守治療無效患者,及時有效手術復位至關重要,以避免加重移位程度,甚至導致髁突骨質退行性變[5, 16, 18]。本研究中采用的關節鏡輔助改良耳屏切口關節盤復位縫合術,結合了關節盤復位錨固術和關節鏡復位縫合術的優點,應用關節鏡輔助手術,具有較高的關節盤復位有效率,且符合現代微創外科手術的發展理念,為關節盤復位縫合術提供新的臨床手術思路。

本研究手術前后張口度和疼痛程度對比結果顯示,關節鏡組和全開放組患者術后3個月張口度和疼痛癥狀較術前均明顯改善,且關節鏡組患者術后3個月張口度改善程度明顯優于開放組。通過術后隨訪觀察可以發現關節盤復位后,患者疼痛癥狀改善早于其他臨床功能變化,且兩組術后疼痛改善程度間無明顯差異。在評價顳下頜關節功能時,我們選擇PI、DI、CMI客觀評價標準。兩組患者術后PI、DI、CMI均較術前明顯改善,且關節鏡組術后各評價指標改善程度優于全開放組。我們分析關節鏡組MIO以及顳下頜關節功能指標變化值均高于全開放組的原因可能有以下兩點:第一,關節鏡組應用低溫等離子射頻消融術松解關節盤前附著和粘連組織,手術創傷小。研究顯示低溫等離子射頻消融術具有熱損傷小、消融、切割、止血、降溫和沖洗等功能,已廣泛應用于關節鏡手術中[12, 19]。術中可在直視下進行組織松解與分離,降低了翼靜脈叢和周圍組織損傷風險,也可以通過電凝同步止血,達到松解過程中幾乎不出血,保證了手術視野清晰。第二,關節鏡組術中顯露關節盤時,只需部分打開關節囊供關節盤縫合和復位,相對于傳統開放手術,能最大程度保留關節囊及其內部結構組織完整性,使術后癥狀改善和早期功能恢復更快。術后并發癥方面,全開放組術后3例存在面神經損傷癥狀,關節鏡組僅有1例。對于開放性關節盤復位縫合術患者,面神經損傷主要是翻瓣和術中牽拉刺激造成;而關節鏡手術切口微創,長度僅2.5 cm左右,同時關節鏡應用縮短了手術時間,手術牽拉刺激造成面神經損傷的風險降低[20]。

本研究通過術后MRI檢查評價關節盤復位有效率,兩組有效復位率均能達95%以上,與Hu等[21]的研究一致。本研究兩組直接用縫線縫合復位關節盤,避免了錨固釘對髁突結構的破壞,且不存在排斥反應、錨固釘脫落、骨質吸收等風險,組織相容性好,相關文獻顯示關節盤復位縫合術和復位錨固術均能有效復位關節盤,且未見明顯復發率方面的差異[3,6]。本研究術后隨訪期間未見復發病例,我們認為降低復發率的關鍵在于縫合時縫針應穿過關節盤本體部,進針時錯誤縫合關節盤雙板區是手術失敗和復發的重要因素。選擇改良耳屏切口,可以獲取開放手術的手術視野和操作空間,關節鏡操作時在充分顯露關節囊的前提下行關節上腔穿刺,既可以避免損傷血管出血造成視野的模糊,又可以防止誤傷面神經顳支、耳顳神經等重要解剖結構,同時采用開放式縫合方法,降低了關節鏡下關節盤縫合難度。

本研究還發現Wilkes-Bronstein分期為Ⅱ、Ⅲ期患者往往病程較短、癥狀相對較輕、年齡較小,CBCT檢查術后3個月時可以觀察到明顯髁突“雙線征”影像,提示髁狀突新骨形成。且文獻報道 [22-24],ADD未經及時有效治療,晚期容易演變為骨關節病,導致頜骨不對稱及面部發育畸形等,因此提倡ADD患者在兒童青少年時期接受早期及時有效治療,有利于關節修復重建。

綜上述,關節鏡輔助下改良耳屏切口顳下頜關節盤復位縫合術是一種治療ADD有效手術方式,采用開放性手術入路存在一定手術創傷及并發癥,但是與全關節鏡手術相比降低了關節鏡使用難度,手術視野和空間好,擴大了關節鏡手術適應證,同時減少開放性手術出血、神經損傷等并發癥的發生,可以作為全關節鏡手術失敗時的替代手術,對于關節鏡手術初學者難度較低,也可作為一種全關節鏡手術的過渡手術。但是本研究納入的臨床病例數較少,隨訪時間較短,后續還需增加病例數、延長隨訪時間來進一步驗證該改良術式的療效。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經蚌埠醫科大學第一附屬醫院臨床技術應用倫理委員會批準(2021154)

作者貢獻聲明 劉森:文章撰寫,數據收集、整理及統計分析;張林、郭梁影、孟獻斌:參與數據收集和整理;吳志剛:研究設計、提供行政和經費支持、指導論文修改

顳下頜關節紊亂病是一組涉及顳下頜關節、咀嚼肌和所有相關組織的骨骼及神經肌肉疾病的總稱,發病率達13.9%[1-2]。其中關節盤前移位(anterior disc displacement,ADD)是較常見類型,根據開閉口運動時關節盤-髁突復合體結構關系的異常改變,可分為可復性和不可復性前移位兩種,主要癥狀為關節疼痛、彈響和下頜活動受限,如治療不及時會發展為骨關節病,甚至髁狀突吸收[3-4]。ADD治療遵循“可逆保守治療、不可逆保守治療、外科手術治療” 順序,外科手術治療主要包括關節鏡下關節盤復位縫合術和開放性關節盤復位錨固術[5-6]。

關節鏡手術具有術后并發癥少、創傷小等優點,是顳下頜關節紊亂病首選微創治療方法[7-8],但操作難度大、精準度要求高,故對術者要求較高,難以快速掌握、操作和普及。開放性關節盤復位錨固術適應證較關節鏡手術廣,但面神經損傷、術后瘢痕等并發癥很難避免,同時考慮錨固釘對髁狀突的損傷,既往我科僅將其用于治療髁狀突骨折伴關節盤移位[6, 9],單純ADD則選擇關節盤復位縫合術。為解決上述兩種術式存在的不足,我們提出了關節鏡輔助下改良耳屏切口顳下頜關節盤復位縫合術,即在小切口顳下頜關節盤復位縫合術[10]基礎上,使用關節鏡輔助改良耳屏切口,于2022年9月開始應用于臨床。現回顧相關ADD患者臨床資料,通過與開放手術患者比較,從臨床功能改善、疼痛、張口度、MRI等方面進行評價,初步探討該改良術式的有效性。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者納入標準:① 存在明顯關節癥狀,如張口受限、疼痛、彈響、雜音等;② 經正規保守治療6個月以上效果不佳;③ 經MRI診斷為ADD;④ 根據Wilkes-Bronstein 分期標準[11]為Ⅱ~Ⅴ期;⑤ 接受關節鏡輔助下改良耳屏切口顳下頜關節盤復位縫合術或小切口顳下頜關節盤復位縫合術治療,且手術由同一名關節外科專家完成;⑥ 影像學資料及隨訪資料均完整。排除標準:① 非首次手術;② 伴有其他顳下頜關節病損,如強直、骨折、軟骨瘤等;③ 存在面神經損傷體征。

2022年9月—2024年2月,共30例(45側)ADD患者符合選擇標準納入研究。其中,15例(23側)接受小切口顳下頜關節盤復位縫合術(全開放組),15例(22側)接受關節鏡輔助下改良耳屏切口顳下頜關節盤復位縫合術(關節鏡組)。兩組患者性別、年齡、病程、側別、Wilkes-Bronstein 分期以及術前疼痛視覺模擬評分(VAS)、最大開口度(maximal interincisal opening,MIO)、顳下頜關節功能障礙指數(dysfunction index,DI)、顳下頜關節紊亂指數(craniomandibular index,CMI)、肌肉壓痛指數(palpation index,PI)等基線資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。

1.2 手術方法

兩組均采用經鼻氣管插管麻醉后,選擇平臥體位,單側患者頭偏健側,雙側患者交替變換體位,消毒鋪巾時注意先鋪巾包頭,以防止變換體位時術區污染。

1.2.1 全開放組

首先,設計耳前拐杖形耳顳切口,使用含1∶10萬U 腎上腺素的利多卡因沿切口及關節上腔局部浸潤麻醉以減少出血,然后分層解剖打開顳淺筋膜、顳深筋膜并暴露關節囊。然后,切開關節囊,保留外側囊和韌帶,暴露關節盤。在關節上腔及前附著處注射適量含1∶10萬U 腎上腺素的利多卡因,切開前、外側附著表面的滑膜及韌帶,使用組織剪銳性分離內側韌帶,直至關節盤能正常覆蓋髁突頭;注意保護內側翼靜脈叢及咬肌神經。最后,使用1-0不可吸收尼龍編織線固定關節盤,采用水平褥式縫合、由內向外縫合2針確定關節盤處于過矯正位置后,將復位的關節盤固定在外耳道軟骨前壁表面的筋膜組織上。留置負壓引流管后關閉切口。見圖1。

圖1

全開放組手術操作示意圖

圖1

全開放組手術操作示意圖

a. 設計耳顳切口;b. 暴露顳淺筋膜;c. 暴露顳深筋膜;d. 暴露關節囊;e. 暴露關節盤(箭頭);f. 關節盤(箭頭)復位縫合;g、h. 放置負壓引流管并分層縫合關閉切口

Figure1. Schematic diagram of operation in the open operation groupa. Design of auriculotemporal incision; b. Exposure of superficial temporal fascia; c. Exposure of deep temporal fascia; d. Exposure of articular capsule; e. Exposure of joint disc (arrow); f. Joint disc (arrow) reduction and suture; g, h. Placed negative pressure drainage tubes and closed the wound by layering suture

1.2.2 關節鏡組

本組使用美國康美公司全高清關節鏡系統,包括0° 和30° 兩種鏡頭,關節鏡型號:康美 IM8000,可外接生理鹽水加壓沖洗。低溫等離子刀頭選擇江蘇邦士醫療科技股份有限公司的一次性等離子刀頭。

首先,設計耳屏切口,沿切口及關節上腔注射含1∶10萬U腎上腺素的利多卡因,沿耳屏切跡切開皮膚及皮下組織,注意保護耳屏軟骨,沿耳屏軟骨與皮膚分離,依次打開顳淺筋膜、顳深筋膜,沿顴弓根部下方向上翻起組織瓣,向前下方分離至關節結節前下方,以充分暴露關節囊。然后,將關節鏡置入關節上腔,探查關節盤及周圍軟組織病變情況,明確關節盤前移位和粘連程度,以確定粘連松解范圍。先在前附著區域注射適量含1∶10萬U 腎上腺素的利多卡因。在關節鏡輔助下,使用低溫等離子射頻消融術松解前附著及周圍粘連組織[12],使關節盤可以正常覆蓋髁突頭。注意關節盤復位應適當過矯正,同時通過活動下頜模擬張閉口運動,輔助判斷關節盤是否正確復位。最后,部分切開關節囊,使用1-0不可吸收尼龍編織線固定關節盤,在關節盤后帶與雙板區交界處進針,采用水平褥式縫合、由內向外縫合2 針,確定關節盤處于過矯正位置后,將復位的關節盤固定在外耳道軟骨前壁表面筋膜組織上,再分層縫合關閉創面,并根據術中出血情況在術區選擇性放置負壓引流管。見圖2。

圖2

關節鏡組手術操作示意圖

圖2

關節鏡組手術操作示意圖

a. 設計改良耳屏切口;b. 暴露顳淺筋膜;c. 暴露顳深筋膜;d. 暴露關節囊;e. 關節鏡(黑箭頭)和低溫等離子穿刺鏡鞘(白箭頭)穿刺進入關節上腔;f. 關節鏡下應用低溫等離子松解前附著組織; g. 部分切開關節囊暴露關節盤(箭頭);h. 關節盤 (箭頭)復位縫合;i. 放置負壓引流管并關閉創面

Figure2. Schematic diagram of operation in the arthroscopy groupa. Design of modified tragus incision; b. Exposure of superficial temporal fascia; c. Exposure of deep temporal fascia; d. Exposure of articular capsule; e. Inserted the arthroscopy (black arrow) and low temperature plasma puncture lens sheath (white arrow) into the joint superior cavity; f. Low temperature plasma was used to release attached tissue under arthroscopy; g. Articular disc (arrow) was exposed by partially cutting the articular capsule; h. Joint disc (arrow) reduction and suture; i. Placed negative pressure drainage tubes and closed the wound

1.3 術后處理

兩組術后處理方法一致。術后早期患者均行流質飲食,視后續恢復情況逐漸過渡為正常飲食。耳屏前關節區局部敷料覆蓋,彈性繃帶輔助加壓,一般加壓5~7 d。當24 h引流量<5 mL時拔除負壓引流管。術后第1天即佩戴軟𬌗墊,使周圍肌肉組織松弛,緩解關節內部壓力,避免不正確咬合關系影響術后恢復;2周左右開始張口訓練,注意張口訓練需適量而行且以被動張口為主。如患者存在神經損傷陽性體征,給予局部按摩并配合神經營養藥物治療。

1.4 療效評價指標

1.4.1 臨床療效評價

術前及術后3個月記錄所有患者以下指標,手術前后測量均由同一名醫師完成。 ① 疼痛VAS評分:使用一長度為100 mm尺子對應不同疼痛程度,0代表無痛,100代表無法忍受劇烈疼痛。② MIO:患者最大張口時,使用量尺測量上、下頜中切牙切緣距離。③ 參照DI、CMI及PI評分標準進行顳下頜關節功能評價[13-14],數值越低提示顳下頜關節功能越好。計算上述指標術前及術后3個月差值(變化值)進行組間比較。

1.4.2 影像學評價

術前及術后1周行MRI檢查,參考文獻 [15] 方法評價關節盤復位情況。選擇斜矢狀位髁突內外徑長軸上內、中、外3個不同層面,比較手術前后關節盤位置變化,其中3個層面完全復位判定為優,2個層面完全復位為良,僅1個層面完全復位或3個層面均未復位為差。其中判定為優及良者記為有效復位。術后3個月采用錐形束CT(cone beam CT,CBCT)觀察髁突骨質修復情況。

1.5 統計學方法

采用SPSS26.0統計軟件進行分析。計量資料經Shapiro-Wilk檢驗均符合正態分布,數據以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗,組內比較采用配對t檢驗;計數資料組間比較采用四格表卡方檢驗;等級資料采用秩和檢驗;檢驗水準α=0.05。

2 結果

兩組術后切口均Ⅰ期愈合。患者均獲隨訪,隨訪時間3~18個月,平均8.2個月。術后全開放組3例、關節鏡組1例出現面神經損傷癥狀,表現為抬眉障礙及閉眼不全,經理療及藥物治療后,3個月內均恢復正常。兩組術后3個月MIO、VAS評分均較術前改善,顳下頜關節功能指標(PI、DI、CMI)均降低,差異有統計學意義(P<0.05)。關節鏡組MIO變化值、顳下頜關節功能指標變化值高于全開放組,差異有統計學意義(P<0.05);VAS變化值組間差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。隨訪期間均未無復發。

術后MRI復查示兩種手術方式均能有效復位關節盤,全開放組關節盤有效復位率95.65%(22/23)、關節鏡組為95.45%(21/22),組間差異無統計學意義(P>0.05),見表2。CBCT檢查示兩組Wilkes-Bronstein Ⅱ、Ⅲ期患者術后3個月時可見明顯髁突骨質修復。見圖3。

圖3

關節鏡組患兒,女,12歲,ADD(Wilkes-Bronstein Ⅲ期)

圖3

關節鏡組患兒,女,12歲,ADD(Wilkes-Bronstein Ⅲ期)

a、b. 術前閉口位、張口位MRI;c. 術前CBCT;d、e. 術后1周閉口位、張口位MRI;f. 術后3個月CBCT示髁狀突后斜面骨質修復

Figure3. A 12-year-old girl with ADD (Wilkes-Bronstein stage Ⅲ) in the arthroscopy groupa, b. MRI of closed and open mouth before operation; c. Preoperative CBCT; d, e. MRI of closed and open mouth at 1 week after operation; f. CBCT showed the bone repair of the beveled posterior condyle at 3 months after operation

3 討論

ADD的治療目的主要是緩解疼痛、恢復張口度、保持顳下頜關節功能穩定并使關節盤長期處于正確位置關系[16-17]。目前此類患者主要選擇保守治療,但是因為前移位的關節盤不能達到有效復位,故大多只能暫時緩解臨床癥狀,不能完全治愈;對于保守治療無效患者,及時有效手術復位至關重要,以避免加重移位程度,甚至導致髁突骨質退行性變[5, 16, 18]。本研究中采用的關節鏡輔助改良耳屏切口關節盤復位縫合術,結合了關節盤復位錨固術和關節鏡復位縫合術的優點,應用關節鏡輔助手術,具有較高的關節盤復位有效率,且符合現代微創外科手術的發展理念,為關節盤復位縫合術提供新的臨床手術思路。

本研究手術前后張口度和疼痛程度對比結果顯示,關節鏡組和全開放組患者術后3個月張口度和疼痛癥狀較術前均明顯改善,且關節鏡組患者術后3個月張口度改善程度明顯優于開放組。通過術后隨訪觀察可以發現關節盤復位后,患者疼痛癥狀改善早于其他臨床功能變化,且兩組術后疼痛改善程度間無明顯差異。在評價顳下頜關節功能時,我們選擇PI、DI、CMI客觀評價標準。兩組患者術后PI、DI、CMI均較術前明顯改善,且關節鏡組術后各評價指標改善程度優于全開放組。我們分析關節鏡組MIO以及顳下頜關節功能指標變化值均高于全開放組的原因可能有以下兩點:第一,關節鏡組應用低溫等離子射頻消融術松解關節盤前附著和粘連組織,手術創傷小。研究顯示低溫等離子射頻消融術具有熱損傷小、消融、切割、止血、降溫和沖洗等功能,已廣泛應用于關節鏡手術中[12, 19]。術中可在直視下進行組織松解與分離,降低了翼靜脈叢和周圍組織損傷風險,也可以通過電凝同步止血,達到松解過程中幾乎不出血,保證了手術視野清晰。第二,關節鏡組術中顯露關節盤時,只需部分打開關節囊供關節盤縫合和復位,相對于傳統開放手術,能最大程度保留關節囊及其內部結構組織完整性,使術后癥狀改善和早期功能恢復更快。術后并發癥方面,全開放組術后3例存在面神經損傷癥狀,關節鏡組僅有1例。對于開放性關節盤復位縫合術患者,面神經損傷主要是翻瓣和術中牽拉刺激造成;而關節鏡手術切口微創,長度僅2.5 cm左右,同時關節鏡應用縮短了手術時間,手術牽拉刺激造成面神經損傷的風險降低[20]。

本研究通過術后MRI檢查評價關節盤復位有效率,兩組有效復位率均能達95%以上,與Hu等[21]的研究一致。本研究兩組直接用縫線縫合復位關節盤,避免了錨固釘對髁突結構的破壞,且不存在排斥反應、錨固釘脫落、骨質吸收等風險,組織相容性好,相關文獻顯示關節盤復位縫合術和復位錨固術均能有效復位關節盤,且未見明顯復發率方面的差異[3,6]。本研究術后隨訪期間未見復發病例,我們認為降低復發率的關鍵在于縫合時縫針應穿過關節盤本體部,進針時錯誤縫合關節盤雙板區是手術失敗和復發的重要因素。選擇改良耳屏切口,可以獲取開放手術的手術視野和操作空間,關節鏡操作時在充分顯露關節囊的前提下行關節上腔穿刺,既可以避免損傷血管出血造成視野的模糊,又可以防止誤傷面神經顳支、耳顳神經等重要解剖結構,同時采用開放式縫合方法,降低了關節鏡下關節盤縫合難度。

本研究還發現Wilkes-Bronstein分期為Ⅱ、Ⅲ期患者往往病程較短、癥狀相對較輕、年齡較小,CBCT檢查術后3個月時可以觀察到明顯髁突“雙線征”影像,提示髁狀突新骨形成。且文獻報道 [22-24],ADD未經及時有效治療,晚期容易演變為骨關節病,導致頜骨不對稱及面部發育畸形等,因此提倡ADD患者在兒童青少年時期接受早期及時有效治療,有利于關節修復重建。

綜上述,關節鏡輔助下改良耳屏切口顳下頜關節盤復位縫合術是一種治療ADD有效手術方式,采用開放性手術入路存在一定手術創傷及并發癥,但是與全關節鏡手術相比降低了關節鏡使用難度,手術視野和空間好,擴大了關節鏡手術適應證,同時減少開放性手術出血、神經損傷等并發癥的發生,可以作為全關節鏡手術失敗時的替代手術,對于關節鏡手術初學者難度較低,也可作為一種全關節鏡手術的過渡手術。但是本研究納入的臨床病例數較少,隨訪時間較短,后續還需增加病例數、延長隨訪時間來進一步驗證該改良術式的療效。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經蚌埠醫科大學第一附屬醫院臨床技術應用倫理委員會批準(2021154)

作者貢獻聲明 劉森:文章撰寫,數據收集、整理及統計分析;張林、郭梁影、孟獻斌:參與數據收集和整理;吳志剛:研究設計、提供行政和經費支持、指導論文修改