引用本文: 陳坤豪, 黃錫豪, 李棋, 李箭. 經脛骨低位骨隧道聯合減張線改良后交叉韌帶重建術的臨床療效. 中國修復重建外科雜志, 2024, 38(11): 1340-1345. doi: 10.7507/1002-1892.202407094 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

膝關節后交叉韌帶(posterior cruciate ligament,PCL)損傷是運動醫學中嚴重損傷之一,對膝關節的穩定性和功能有著毀滅性影響,孤立性PCL損傷約占所有運動損傷的6%[1]。PCL重建手術是恢復膝關節后向穩定的重要方法,但術后容易出現重建韌帶再松弛,導致中、遠期臨床療效仍不能令人滿意[2-4]。

研究發現,膝關節交叉韌帶重建后移植物發生松弛的原因主要有三方面:① 蹦極效應:指移植物在沿骨隧道軸方向發生的拉伸運動;② 雨刷效應:指移植物在垂直于骨隧道軸的平面像雨刷一般旋轉擺動;③ 移植物本身存在蠕變,在反復使用后會出現張力變小,從而導致松弛[5]。重建PCL的移植物在脛骨隧道-關節內-股骨隧道之間穿行,在脛骨隧道關節內口處形成轉角“殺傷角”,在股骨隧道關節內口處形成轉角“關鍵角”,兩處轉角合稱“轉角效應”,移植物在轉角處的磨損是導致PCL重建失敗的重要原因[6-7]。

目前針對PCL重建術“轉角效應”已報道了多種改良手術[8]。2010年,Fanelli等[9]首次提出經脛骨低位骨隧道PCL改良重建技術,將脛骨骨隧道降低至解剖止點下方,使脛骨側銳利的“殺傷角”變成2個鈍角,從而減小移植物磨損。然而,研究報道該改良術式術后仍存在移植物松弛[10],移植物本身蠕變可能是關鍵原因之一。減張線技術具有內減張作用,可減小移植物蠕變,從而減少移植物術后松弛[11]。在PCL重建中使用減張線的增強重建可以提供更好的后向穩定性[12]。因此,我們提出在針對減少“殺傷角”的經脛骨低位骨隧道重建技術基礎上,聯合減張線技術,以減少PCL重建術后移植物再松弛,改善膝關節功能。現通過回顧性病例對照研究,比較經脛骨低位骨隧道聯合減張線改良重建和單純經脛骨低位骨隧道重建PCL的臨床療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者納入標準:① PCL損傷,脛骨后移雙側差異(side-to-side difference,SSD)>8 mm;② 初次接受PCL重建手術;③ 隨訪至少1年以上。排除標準:① 關節鏡檢查證實PCL損傷合并3度半月板損傷或軟骨損傷;② 膝關節多發韌帶損傷;③ 合并骨折、中重度骨關節炎;④ 年齡>60歲或<18歲;⑤ 身體質量指數(body mass index,BMI)>30 kg/m2。

2014年1月—2022年2月共83例患者符合選擇標準納入研究,其中44例采用經脛骨低位骨隧道聯合減張線改良重建PCL(減張線組),39例采用單純經脛骨低位骨隧道重建PCL(對照組)。兩組患者性別、年齡、BMI、手術側別、致傷原因及術前脛骨后移SSD、疼痛視覺模擬評分(VAS)、膝關節活動度(range of motion,ROM)、Tegner評分、Lysholm評分和國際膝關節文獻委員會(IKDC)膝關節癥狀評分、日常活動評分、膝關節功能評分等基線資料比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。

1.2 手術方法

兩組患者均接受關節鏡下自體腘繩肌腱PCL單束重建。患者于全身麻醉下取仰臥位,取患膝前內、外側常規入路,于脛骨平臺前內下方作縱切口3 cm,編織縫線,以取腱器切取長度>26 cm的股薄肌、半腱肌肌腱,刮除殘留肌肉后編織縫合,對折后測量移植物直徑(7~8 mm)。對照組移植物僅為4股腘繩肌腱,減張線組移植物為4股腘繩肌腱加2根5號Ethicon減張線(Johnson公司,美國)(對折后4股)。股骨側采用紐扣鋼板懸吊固定,脛骨側采用螺釘栓樁固定。

患膝屈曲90°,保留PCL脛骨側殘端,緊貼脛骨后方骨面剝離后方關節囊;使用PCL脛骨定位器(60° 角)定位PCL脛骨解剖止點外下方,鉆入2 mm克氏針,并根據移植物直徑鉆取相應直徑脛骨隧道。通過PCL股骨側殘端中心點定位股骨隧道,經前外側入路鉆入2 mm克氏針,根據移植物直徑鉆取相應直徑股骨隧道。

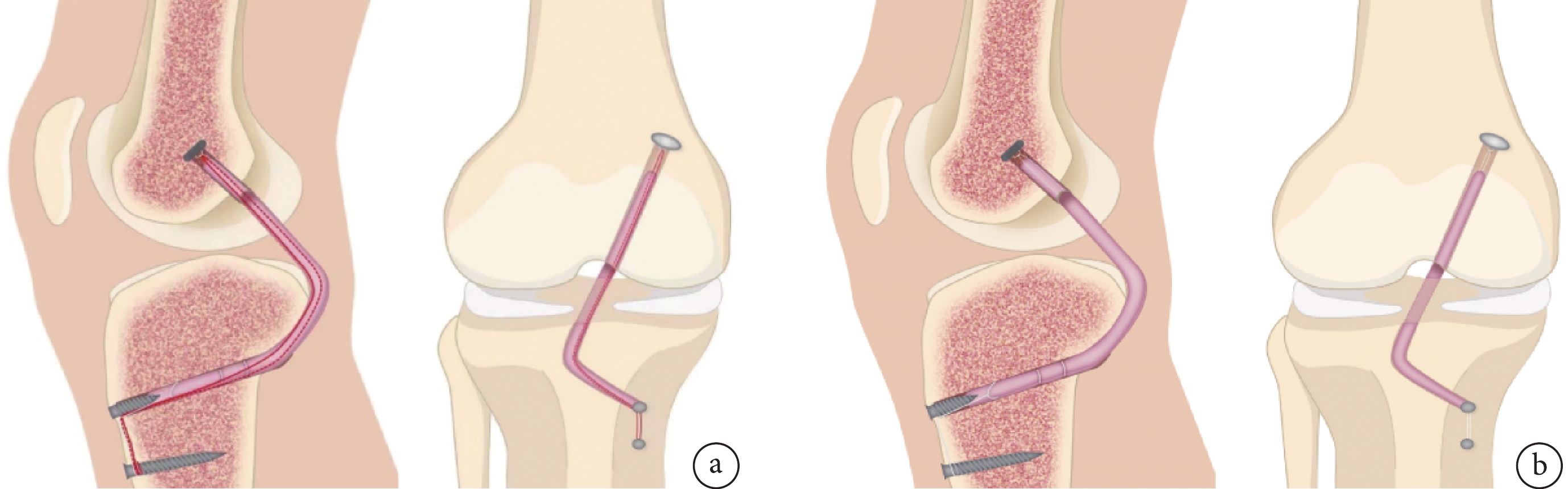

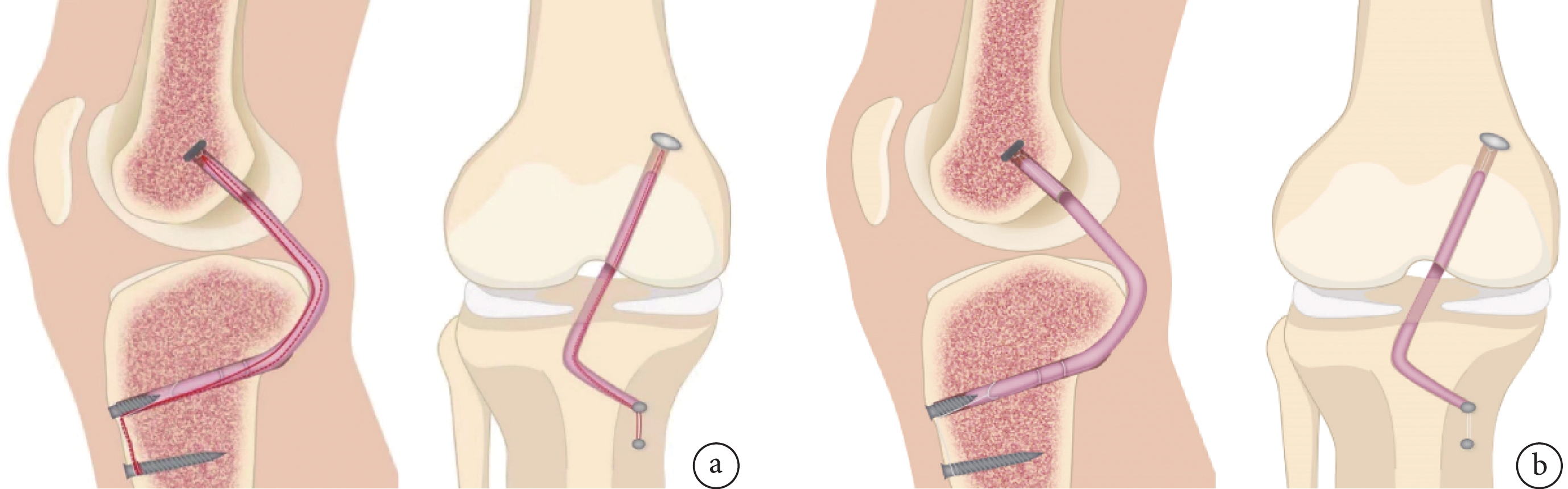

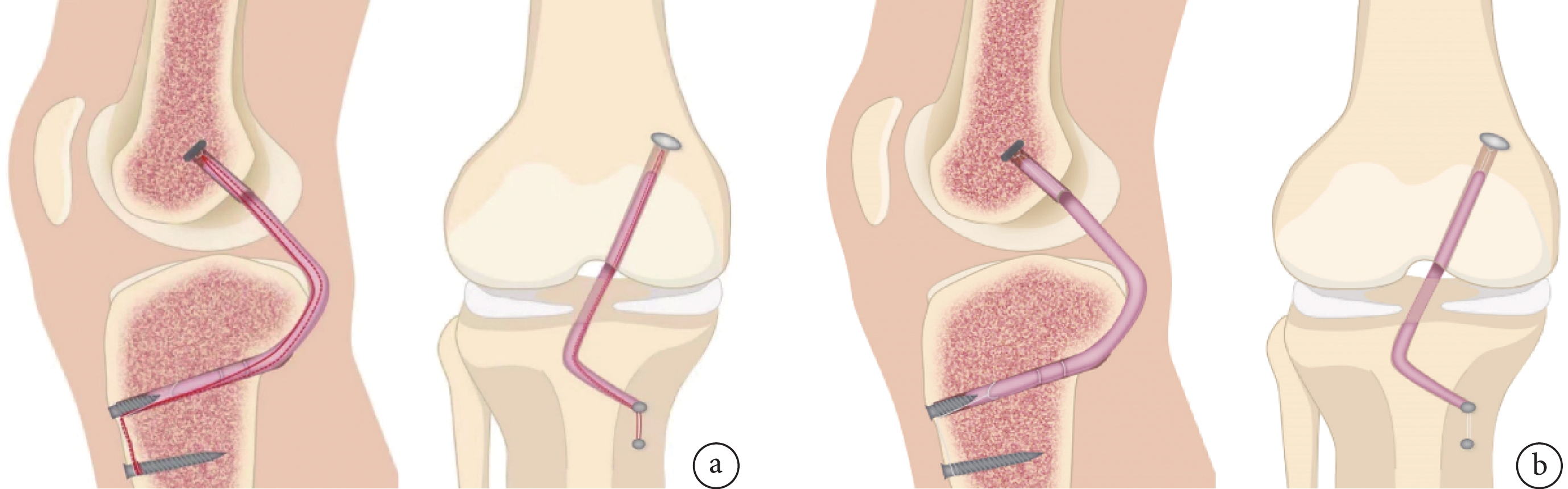

經前內側入路引入移植物股骨端,回拉收緊紐扣鋼板;隨后經前內側入路引入移植物脛骨端,自關節內進入脛骨隧道,尾端拉出至脛骨隧道外口;減張線組先引出減張線,拉緊減張線后再引出肌腱移植物。在脛骨隧道外口下方植入1枚皮質骨螺釘,其中對照組僅需在屈膝90° 前抽屜位將移植肌腱脛骨端尾部縫線栓樁固定于皮質骨螺釘上;而減張線組則需先將減張線在屈膝90° 前抽屜位收緊栓樁固定,再將移植肌腱脛骨端尾部縫線栓樁固定,減張線則與移植物伴行,發揮減張作用。固定重建移植物后,0°~130° 屈伸膝關節20次后擰緊栓樁螺釘,然后再0°~130° 屈伸活動膝關節10次,檢查縫線及移植物是否松弛。見圖1。

圖1

手術示意圖

圖1

手術示意圖

a. 減張線組(紅線為減張線,其起自股骨側紐扣鋼板,與移植物一同走行,穿越股骨隧道-關節內-脛骨隧道,最終固定于脛骨側栓樁螺釘上);b. 對照組

Figure1. Surgical diagrama. Tension relieving suture group (The red line represented the tension relieving suture, which started from the femoral button plate, passing along the graft through the femoral tunnel, intra-articular space, and tibial tunnel, and finally fixed on the tibial screw); b. Control group

1.3 術后處理及療效評價指標

兩組術后處理方式一致。使用鉸鏈式支具伸直位固定膝關節4周,鼓勵患者在固定期間行股四頭肌等長收縮訓練。術后2周允許患膝部分負重,6周完全負重。術后4~6周調節支具以確保膝關節主動屈曲達90°,6~8周達120°;術后3個月脫離支具;術后6個月允許進行慢跑等低強度運動;術后12個月后經門診評估后恢復高強度競技運動。

記錄并比較兩組患者手術時間和術中出血量。采用術前及末次隨訪時Lysholm評分、IKDC評分(包括膝關節癥狀評分、日常活動評分、膝關節功能評分)、Tegner評分、VAS評分、膝關節ROM以及末次隨訪時患者滿意度(從非常不滿意至非常滿意分別賦值1~5分)評價臨床療效。術前及末次隨訪時于患者膝關節屈曲90° 狀態下施加外力模擬后抽屜試驗,行雙膝后向應力位X線片檢查,計算脛骨后移SSD[10];采用MRI評估術后移植物恢復情況。

1.4 統計學方法

采用SPSS27.0統計軟件進行分析。計量資料經Shapiro-Wilk正態性檢驗,符合正態分布的數據以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗,組內手術前后比較采用配對t檢驗;計數資料比較采用四格表卡方檢驗。檢驗水準α=0.05。

2 結果

兩組患者手術時間和術中出血量比較差異均無統計學意義(P>0.05)。所有患者均獲隨訪,隨訪時間12~60個月,兩組隨訪時間比較差異無統計學意義(P>0.05)。術后兩組患者MRI均顯示移植物情況良好,重建PCL移植物信號好,連續性及張力好。隨訪期間兩組均未出現再斷裂、移植物供區不適等相關并發癥。末次隨訪時,兩組Lysholm評分、IKDC各評分、Tegner評分、VAS評分、膝關節ROM及脛骨后移SSD均較術前顯著改善,差異有統計學意義(P<0.05)。減張線組Lysholm評分、Tegner評分、IKDC膝關節癥狀評分及脛骨后移SSD手術前后變化值優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);而兩組VAS評分、膝關節ROM及IKDC日常活動評分和膝關節功能評分手術前后變化值及滿意度評分比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表2,圖2、3。

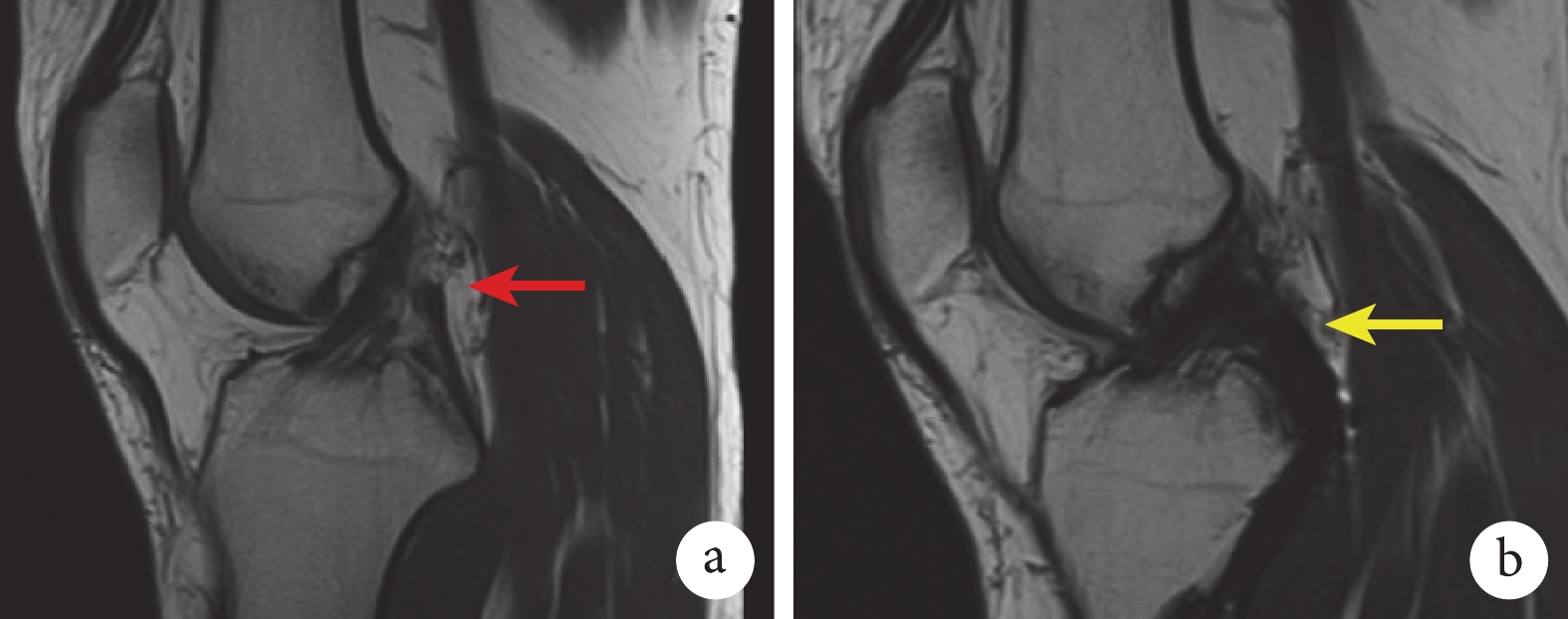

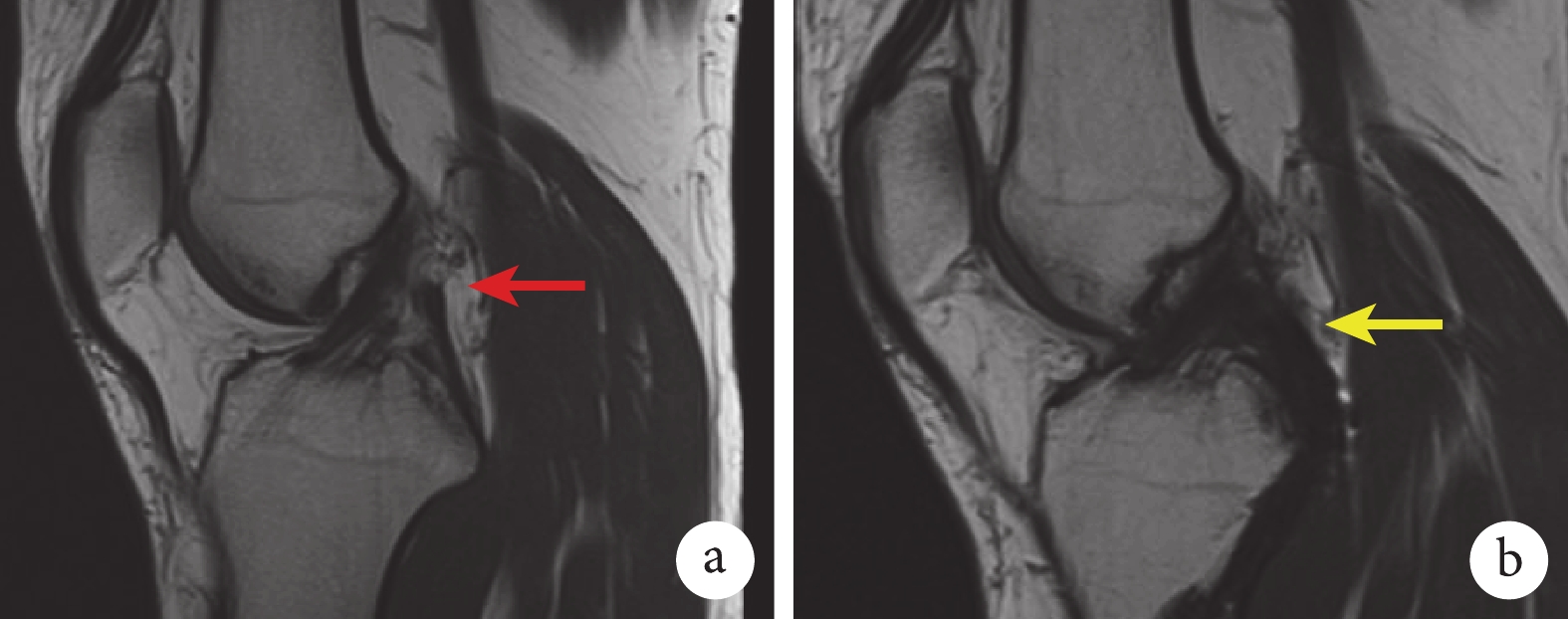

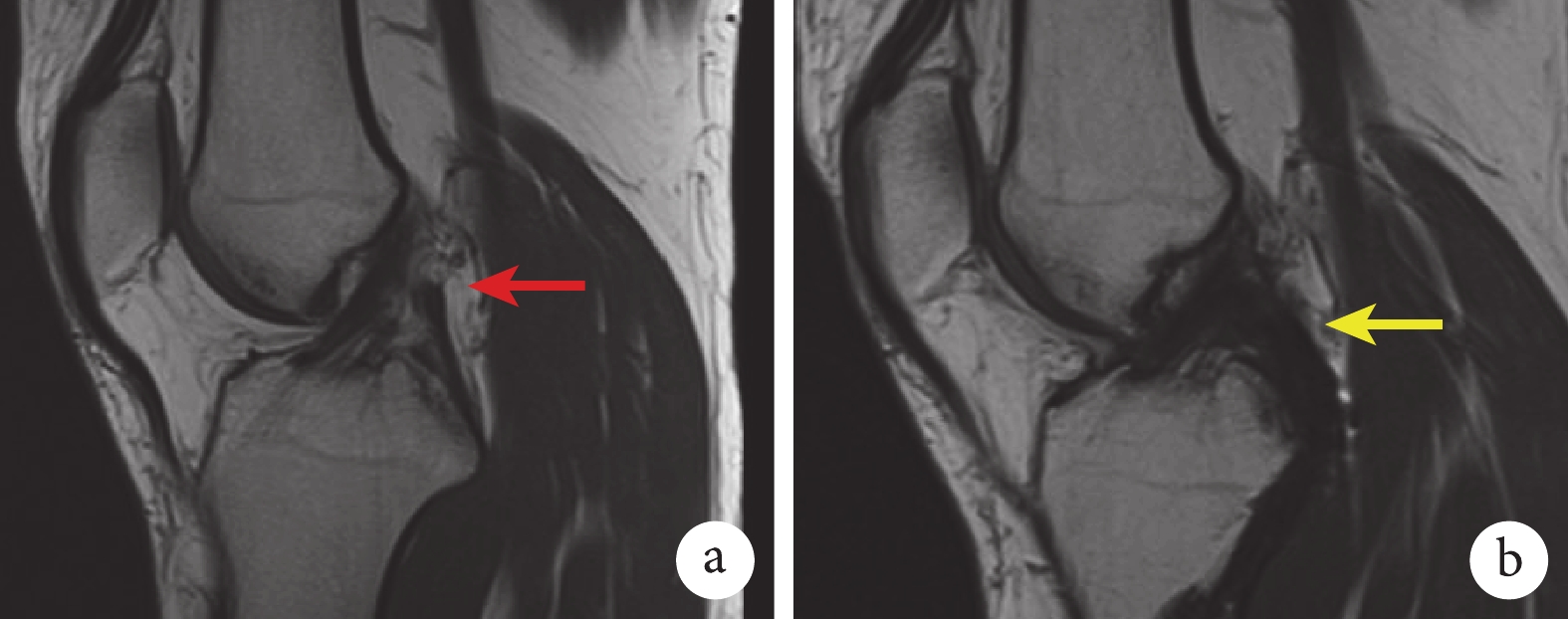

圖2

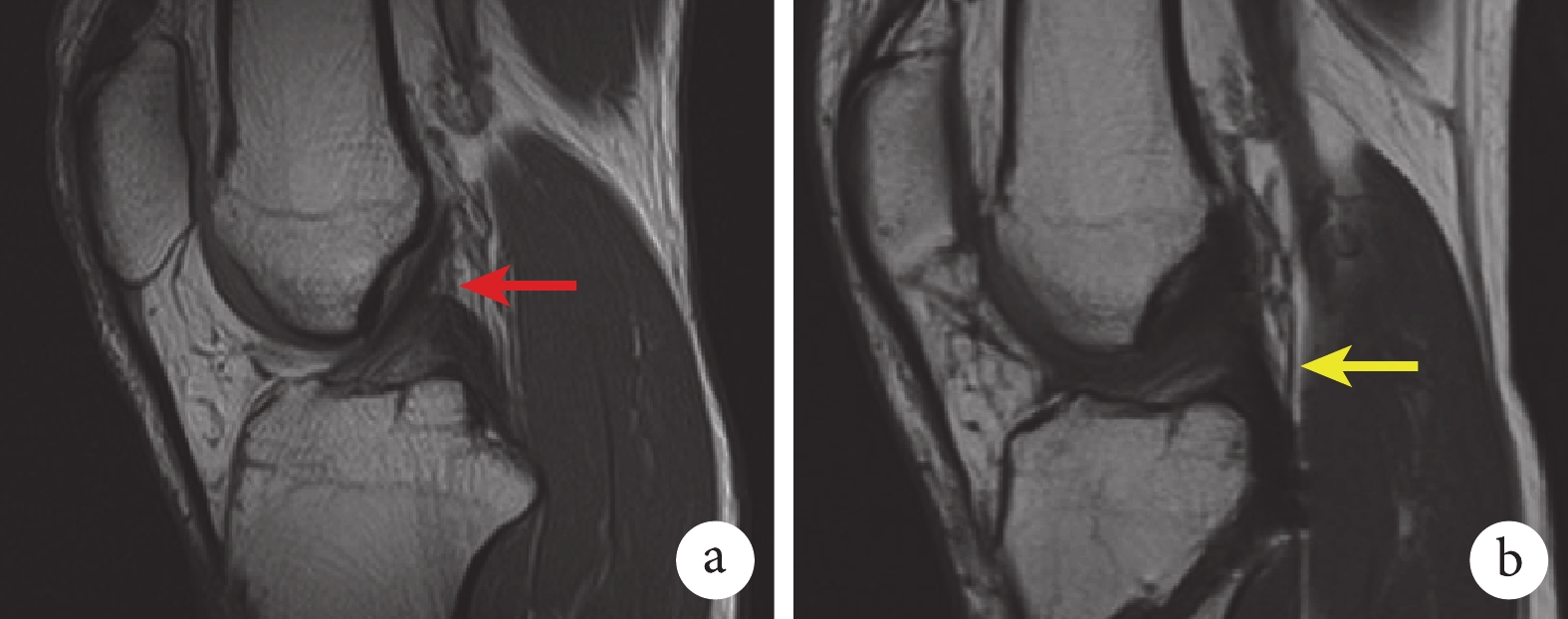

減張線組患者,男,23歲,運動損傷致右側PCL損傷MRI

圖2

減張線組患者,男,23歲,運動損傷致右側PCL損傷MRI

a. 術前示連續性中斷(箭頭);b. 術后43個月示重建PCL移植物信號清晰,連續性及張力好(箭頭)

Figure2. MRI of a 23-year-old male patient sustained a right PCL injury due to sports injury in tension relieving suture groupa. Preoperative image showed discontinuity of the PCL (arrow); b. Postoperative image at 43 months showed clear signal of the reconstructed PCL graft with good continuity and tension (arrow)

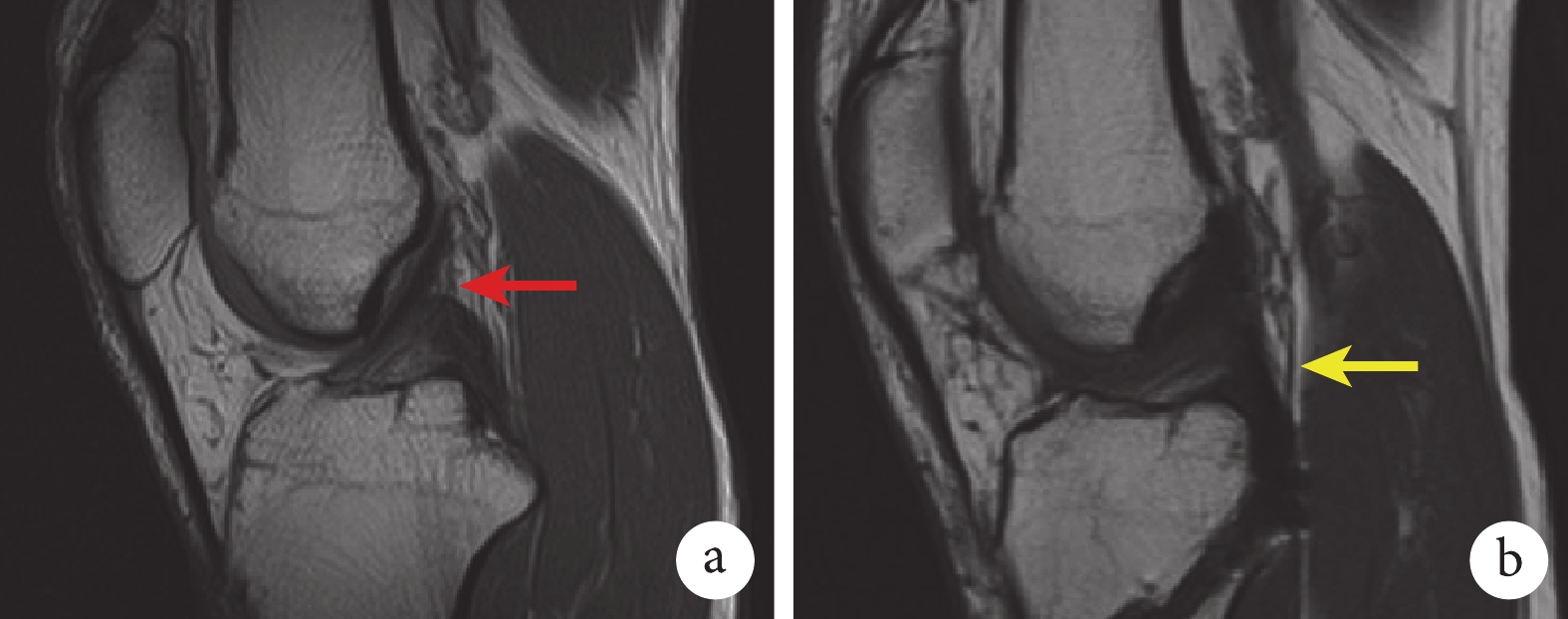

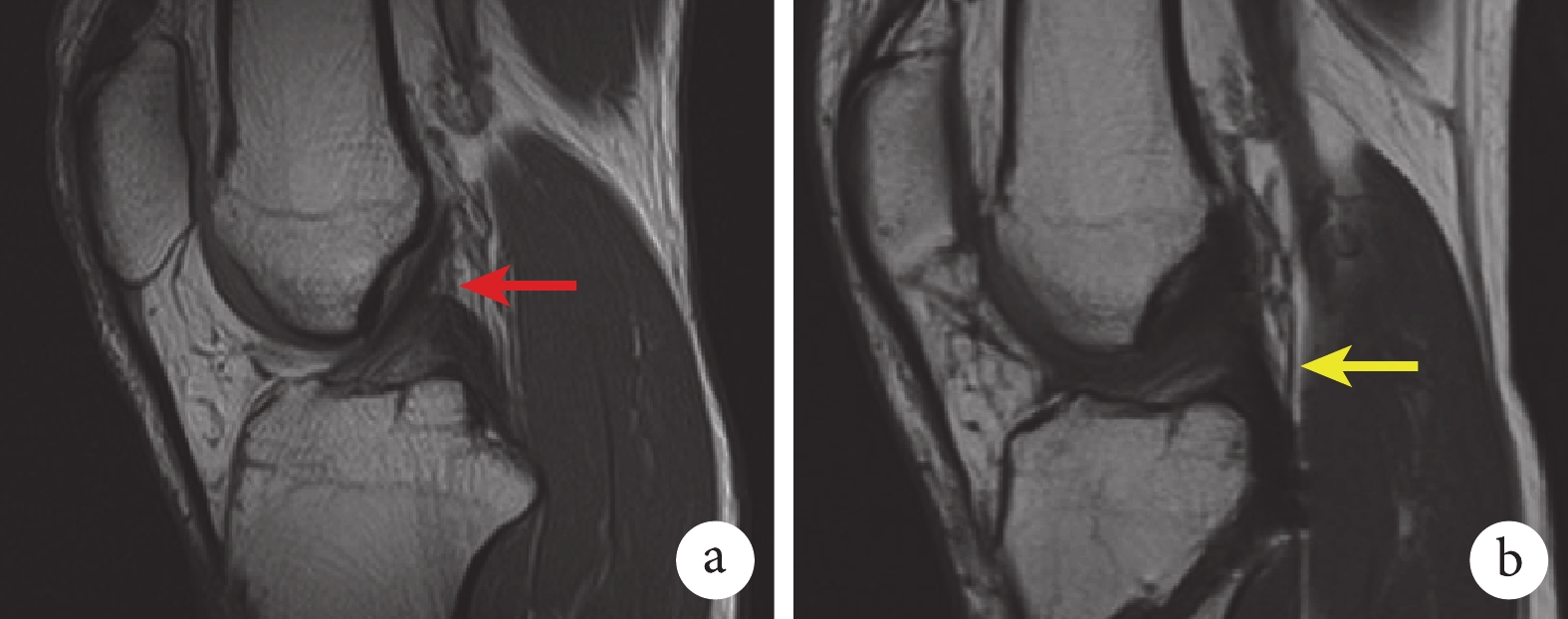

圖3

對照組患者,男,22歲,運動損傷致右側PCL損傷MRI

圖3

對照組患者,男,22歲,運動損傷致右側PCL損傷MRI

a. 術前示連續性中斷(箭頭);b. 術后43個月示重建PCL移植物信號清晰,連續性及張力好(箭頭)

Figure3. MRI of a 22-year-old male patient sustained a right PCL injury due to sports injury in control groupa. Preoperative image showed discontinuity of the PCL (arrow); b. Postoperative image at 43 months showed clear signal of the reconstructed PCL graft with good continuity and tension (arrow)

3 討論

本研究結果顯示,經脛骨低位骨隧道重建術是PCL重建的可靠術式,無論是否聯合減張線改良重建,患者膝關節后向穩定性均明顯恢復。許多生物力學研究報道了經脛骨低位骨隧道重建PCL對“殺傷角”及移植物應力分布的影響。Wang等[13]使用三維有限元模型評估了移植物應力集中現象,發現脛骨隧道位于特定位置(PCL解剖止點下方10 mm和外側5 mm)時,能最大程度減小PCL移植物上的應力集中。Lin等[10]利用CT三維重建量化了“殺傷角”,計算出經脛骨低位骨隧道單束重建PCL時在“殺傷角”上方和下方分別形成2個更平緩的轉彎(分別為110° 和151°),而在解剖重建PCL中為急轉彎(91°)。說明經脛骨低位骨隧道重建減小了“殺傷角”的影響,并分散了移植物在隧道轉角處的應力集中,可以保護重建韌帶、維持韌帶張力并保證韌帶發揮作用。

盡管本研究結果顯示減張線改良重建能更好地改善膝關節穩定性,但是仍殘留輕度后向松弛。這與既往研究結果相似,多種改良PCL重建術式術后仍會發生脛骨后移SSD為4.1~5.6 mm的膝關節后向松弛[14-16]。表明盡管減小“殺傷角”能改善PCL重建后再松弛問題,但其并不是唯一因素。PCL重建后再松弛還與骨隧道內腱-骨愈合及關節腔內韌帶化等多種因素有關[17],也與手術技術如后外側角損傷處理不當、隧道位置不正確、術后康復不合理等因素有關[18],仍需更進一步研究。

除應用于PCL外,減張線也廣泛應用于其他膝關節韌帶重建,如前交叉韌帶[19-20]、內側副韌帶[21]、后內側角[22]、髕股韌帶[23]、髕韌帶[24]等,相關研究結果表明減張線在加快患者康復速度、提高膝關節穩定性及降低再損傷風險方面具有明顯優勢。本研究結果顯示,與單純經脛骨低位骨隧道重建相比,經脛骨低位骨隧道聯合減張線改良PCL重建術可獲得更好的膝關節功能評分及脛骨后移SSD減小程度,減張線作為一種補充技術能進一步改善PCL重建療效,同時幫助移植物承擔一定后向應力。由于移植物在術后需要經過重塑過程,因此移植物在關節內韌帶化及骨隧道內腱-骨愈合的周期較長,通常認為術后至少1年移植肌腱才能完全韌帶化[25],在恢復早期容易失效[26]。減張線通過減輕韌帶移植物早期重塑過程的應力,避免重建韌帶張力丟失,在重塑過程中維持關節穩定性,多項研究報道了聯合減張線的前交叉韌帶及PCL重建術式獲得了更好的臨床效果[11-12,27-28]。而且在膝關節屈伸過程中,移植物會被拉長而發生蠕變,導致移植物會沿骨隧道軸方向發生拉伸運動,即“蹦極效應”,移植物在腱-骨界面的相對運動也會導致骨隧道增寬,不利于移植肌腱愈合[29]。減張線因其優異的抗拉能力,能夠有效限制股骨與脛骨的相對位移[19],防止移植物早期失效,同時為膝關節活動提供初始生物力學穩定性[28],這使其成為韌帶重建中一種低成本的有效方法。

在手術過程中需注意,應先將減張線在屈膝90° 前抽屜位收緊栓樁固定,再將移植肌腱尾部縫線固定,保證減張線緊貼骨隧道,避免減張線切割移植物,使減張效果最大化。然后在0°~130° 充分活動膝關節,再擰緊移植物尾部縫線的栓樁螺釘,以避免張力過大而限制活動范圍。同時,固定時應避免減張線拉力過度緊張,從而限制了膝關節ROM,導致移植物受到應力屏蔽,不利于移植物重塑[30]。

綜上述,與單純使用脛骨低位骨隧道進行PCL重建相比,結合減張線的改良重建方法在術后對PCL再松弛的改善效果更顯著,且膝關節功能恢復更佳。然而,本研究病例數相對有限,且未采用回顧性病例隊列研究,仍需要進行更大規模的前瞻性對照研究以進一步驗證該改良術式的有效性。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經四川大學華西醫院生物醫學倫理委員會批準[2016年審(99)號]

作者貢獻聲明 陳坤豪:數據收集、整理和分析,文章撰寫;黃錫豪:數據收集、文章撰寫;李棋、李箭:手術實施、文章審校

膝關節后交叉韌帶(posterior cruciate ligament,PCL)損傷是運動醫學中嚴重損傷之一,對膝關節的穩定性和功能有著毀滅性影響,孤立性PCL損傷約占所有運動損傷的6%[1]。PCL重建手術是恢復膝關節后向穩定的重要方法,但術后容易出現重建韌帶再松弛,導致中、遠期臨床療效仍不能令人滿意[2-4]。

研究發現,膝關節交叉韌帶重建后移植物發生松弛的原因主要有三方面:① 蹦極效應:指移植物在沿骨隧道軸方向發生的拉伸運動;② 雨刷效應:指移植物在垂直于骨隧道軸的平面像雨刷一般旋轉擺動;③ 移植物本身存在蠕變,在反復使用后會出現張力變小,從而導致松弛[5]。重建PCL的移植物在脛骨隧道-關節內-股骨隧道之間穿行,在脛骨隧道關節內口處形成轉角“殺傷角”,在股骨隧道關節內口處形成轉角“關鍵角”,兩處轉角合稱“轉角效應”,移植物在轉角處的磨損是導致PCL重建失敗的重要原因[6-7]。

目前針對PCL重建術“轉角效應”已報道了多種改良手術[8]。2010年,Fanelli等[9]首次提出經脛骨低位骨隧道PCL改良重建技術,將脛骨骨隧道降低至解剖止點下方,使脛骨側銳利的“殺傷角”變成2個鈍角,從而減小移植物磨損。然而,研究報道該改良術式術后仍存在移植物松弛[10],移植物本身蠕變可能是關鍵原因之一。減張線技術具有內減張作用,可減小移植物蠕變,從而減少移植物術后松弛[11]。在PCL重建中使用減張線的增強重建可以提供更好的后向穩定性[12]。因此,我們提出在針對減少“殺傷角”的經脛骨低位骨隧道重建技術基礎上,聯合減張線技術,以減少PCL重建術后移植物再松弛,改善膝關節功能。現通過回顧性病例對照研究,比較經脛骨低位骨隧道聯合減張線改良重建和單純經脛骨低位骨隧道重建PCL的臨床療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者納入標準:① PCL損傷,脛骨后移雙側差異(side-to-side difference,SSD)>8 mm;② 初次接受PCL重建手術;③ 隨訪至少1年以上。排除標準:① 關節鏡檢查證實PCL損傷合并3度半月板損傷或軟骨損傷;② 膝關節多發韌帶損傷;③ 合并骨折、中重度骨關節炎;④ 年齡>60歲或<18歲;⑤ 身體質量指數(body mass index,BMI)>30 kg/m2。

2014年1月—2022年2月共83例患者符合選擇標準納入研究,其中44例采用經脛骨低位骨隧道聯合減張線改良重建PCL(減張線組),39例采用單純經脛骨低位骨隧道重建PCL(對照組)。兩組患者性別、年齡、BMI、手術側別、致傷原因及術前脛骨后移SSD、疼痛視覺模擬評分(VAS)、膝關節活動度(range of motion,ROM)、Tegner評分、Lysholm評分和國際膝關節文獻委員會(IKDC)膝關節癥狀評分、日常活動評分、膝關節功能評分等基線資料比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。

1.2 手術方法

兩組患者均接受關節鏡下自體腘繩肌腱PCL單束重建。患者于全身麻醉下取仰臥位,取患膝前內、外側常規入路,于脛骨平臺前內下方作縱切口3 cm,編織縫線,以取腱器切取長度>26 cm的股薄肌、半腱肌肌腱,刮除殘留肌肉后編織縫合,對折后測量移植物直徑(7~8 mm)。對照組移植物僅為4股腘繩肌腱,減張線組移植物為4股腘繩肌腱加2根5號Ethicon減張線(Johnson公司,美國)(對折后4股)。股骨側采用紐扣鋼板懸吊固定,脛骨側采用螺釘栓樁固定。

患膝屈曲90°,保留PCL脛骨側殘端,緊貼脛骨后方骨面剝離后方關節囊;使用PCL脛骨定位器(60° 角)定位PCL脛骨解剖止點外下方,鉆入2 mm克氏針,并根據移植物直徑鉆取相應直徑脛骨隧道。通過PCL股骨側殘端中心點定位股骨隧道,經前外側入路鉆入2 mm克氏針,根據移植物直徑鉆取相應直徑股骨隧道。

經前內側入路引入移植物股骨端,回拉收緊紐扣鋼板;隨后經前內側入路引入移植物脛骨端,自關節內進入脛骨隧道,尾端拉出至脛骨隧道外口;減張線組先引出減張線,拉緊減張線后再引出肌腱移植物。在脛骨隧道外口下方植入1枚皮質骨螺釘,其中對照組僅需在屈膝90° 前抽屜位將移植肌腱脛骨端尾部縫線栓樁固定于皮質骨螺釘上;而減張線組則需先將減張線在屈膝90° 前抽屜位收緊栓樁固定,再將移植肌腱脛骨端尾部縫線栓樁固定,減張線則與移植物伴行,發揮減張作用。固定重建移植物后,0°~130° 屈伸膝關節20次后擰緊栓樁螺釘,然后再0°~130° 屈伸活動膝關節10次,檢查縫線及移植物是否松弛。見圖1。

圖1

手術示意圖

圖1

手術示意圖

a. 減張線組(紅線為減張線,其起自股骨側紐扣鋼板,與移植物一同走行,穿越股骨隧道-關節內-脛骨隧道,最終固定于脛骨側栓樁螺釘上);b. 對照組

Figure1. Surgical diagrama. Tension relieving suture group (The red line represented the tension relieving suture, which started from the femoral button plate, passing along the graft through the femoral tunnel, intra-articular space, and tibial tunnel, and finally fixed on the tibial screw); b. Control group

1.3 術后處理及療效評價指標

兩組術后處理方式一致。使用鉸鏈式支具伸直位固定膝關節4周,鼓勵患者在固定期間行股四頭肌等長收縮訓練。術后2周允許患膝部分負重,6周完全負重。術后4~6周調節支具以確保膝關節主動屈曲達90°,6~8周達120°;術后3個月脫離支具;術后6個月允許進行慢跑等低強度運動;術后12個月后經門診評估后恢復高強度競技運動。

記錄并比較兩組患者手術時間和術中出血量。采用術前及末次隨訪時Lysholm評分、IKDC評分(包括膝關節癥狀評分、日常活動評分、膝關節功能評分)、Tegner評分、VAS評分、膝關節ROM以及末次隨訪時患者滿意度(從非常不滿意至非常滿意分別賦值1~5分)評價臨床療效。術前及末次隨訪時于患者膝關節屈曲90° 狀態下施加外力模擬后抽屜試驗,行雙膝后向應力位X線片檢查,計算脛骨后移SSD[10];采用MRI評估術后移植物恢復情況。

1.4 統計學方法

采用SPSS27.0統計軟件進行分析。計量資料經Shapiro-Wilk正態性檢驗,符合正態分布的數據以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗,組內手術前后比較采用配對t檢驗;計數資料比較采用四格表卡方檢驗。檢驗水準α=0.05。

2 結果

兩組患者手術時間和術中出血量比較差異均無統計學意義(P>0.05)。所有患者均獲隨訪,隨訪時間12~60個月,兩組隨訪時間比較差異無統計學意義(P>0.05)。術后兩組患者MRI均顯示移植物情況良好,重建PCL移植物信號好,連續性及張力好。隨訪期間兩組均未出現再斷裂、移植物供區不適等相關并發癥。末次隨訪時,兩組Lysholm評分、IKDC各評分、Tegner評分、VAS評分、膝關節ROM及脛骨后移SSD均較術前顯著改善,差異有統計學意義(P<0.05)。減張線組Lysholm評分、Tegner評分、IKDC膝關節癥狀評分及脛骨后移SSD手術前后變化值優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);而兩組VAS評分、膝關節ROM及IKDC日常活動評分和膝關節功能評分手術前后變化值及滿意度評分比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表2,圖2、3。

圖2

減張線組患者,男,23歲,運動損傷致右側PCL損傷MRI

圖2

減張線組患者,男,23歲,運動損傷致右側PCL損傷MRI

a. 術前示連續性中斷(箭頭);b. 術后43個月示重建PCL移植物信號清晰,連續性及張力好(箭頭)

Figure2. MRI of a 23-year-old male patient sustained a right PCL injury due to sports injury in tension relieving suture groupa. Preoperative image showed discontinuity of the PCL (arrow); b. Postoperative image at 43 months showed clear signal of the reconstructed PCL graft with good continuity and tension (arrow)

圖3

對照組患者,男,22歲,運動損傷致右側PCL損傷MRI

圖3

對照組患者,男,22歲,運動損傷致右側PCL損傷MRI

a. 術前示連續性中斷(箭頭);b. 術后43個月示重建PCL移植物信號清晰,連續性及張力好(箭頭)

Figure3. MRI of a 22-year-old male patient sustained a right PCL injury due to sports injury in control groupa. Preoperative image showed discontinuity of the PCL (arrow); b. Postoperative image at 43 months showed clear signal of the reconstructed PCL graft with good continuity and tension (arrow)

3 討論

本研究結果顯示,經脛骨低位骨隧道重建術是PCL重建的可靠術式,無論是否聯合減張線改良重建,患者膝關節后向穩定性均明顯恢復。許多生物力學研究報道了經脛骨低位骨隧道重建PCL對“殺傷角”及移植物應力分布的影響。Wang等[13]使用三維有限元模型評估了移植物應力集中現象,發現脛骨隧道位于特定位置(PCL解剖止點下方10 mm和外側5 mm)時,能最大程度減小PCL移植物上的應力集中。Lin等[10]利用CT三維重建量化了“殺傷角”,計算出經脛骨低位骨隧道單束重建PCL時在“殺傷角”上方和下方分別形成2個更平緩的轉彎(分別為110° 和151°),而在解剖重建PCL中為急轉彎(91°)。說明經脛骨低位骨隧道重建減小了“殺傷角”的影響,并分散了移植物在隧道轉角處的應力集中,可以保護重建韌帶、維持韌帶張力并保證韌帶發揮作用。

盡管本研究結果顯示減張線改良重建能更好地改善膝關節穩定性,但是仍殘留輕度后向松弛。這與既往研究結果相似,多種改良PCL重建術式術后仍會發生脛骨后移SSD為4.1~5.6 mm的膝關節后向松弛[14-16]。表明盡管減小“殺傷角”能改善PCL重建后再松弛問題,但其并不是唯一因素。PCL重建后再松弛還與骨隧道內腱-骨愈合及關節腔內韌帶化等多種因素有關[17],也與手術技術如后外側角損傷處理不當、隧道位置不正確、術后康復不合理等因素有關[18],仍需更進一步研究。

除應用于PCL外,減張線也廣泛應用于其他膝關節韌帶重建,如前交叉韌帶[19-20]、內側副韌帶[21]、后內側角[22]、髕股韌帶[23]、髕韌帶[24]等,相關研究結果表明減張線在加快患者康復速度、提高膝關節穩定性及降低再損傷風險方面具有明顯優勢。本研究結果顯示,與單純經脛骨低位骨隧道重建相比,經脛骨低位骨隧道聯合減張線改良PCL重建術可獲得更好的膝關節功能評分及脛骨后移SSD減小程度,減張線作為一種補充技術能進一步改善PCL重建療效,同時幫助移植物承擔一定后向應力。由于移植物在術后需要經過重塑過程,因此移植物在關節內韌帶化及骨隧道內腱-骨愈合的周期較長,通常認為術后至少1年移植肌腱才能完全韌帶化[25],在恢復早期容易失效[26]。減張線通過減輕韌帶移植物早期重塑過程的應力,避免重建韌帶張力丟失,在重塑過程中維持關節穩定性,多項研究報道了聯合減張線的前交叉韌帶及PCL重建術式獲得了更好的臨床效果[11-12,27-28]。而且在膝關節屈伸過程中,移植物會被拉長而發生蠕變,導致移植物會沿骨隧道軸方向發生拉伸運動,即“蹦極效應”,移植物在腱-骨界面的相對運動也會導致骨隧道增寬,不利于移植肌腱愈合[29]。減張線因其優異的抗拉能力,能夠有效限制股骨與脛骨的相對位移[19],防止移植物早期失效,同時為膝關節活動提供初始生物力學穩定性[28],這使其成為韌帶重建中一種低成本的有效方法。

在手術過程中需注意,應先將減張線在屈膝90° 前抽屜位收緊栓樁固定,再將移植肌腱尾部縫線固定,保證減張線緊貼骨隧道,避免減張線切割移植物,使減張效果最大化。然后在0°~130° 充分活動膝關節,再擰緊移植物尾部縫線的栓樁螺釘,以避免張力過大而限制活動范圍。同時,固定時應避免減張線拉力過度緊張,從而限制了膝關節ROM,導致移植物受到應力屏蔽,不利于移植物重塑[30]。

綜上述,與單純使用脛骨低位骨隧道進行PCL重建相比,結合減張線的改良重建方法在術后對PCL再松弛的改善效果更顯著,且膝關節功能恢復更佳。然而,本研究病例數相對有限,且未采用回顧性病例隊列研究,仍需要進行更大規模的前瞻性對照研究以進一步驗證該改良術式的有效性。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經四川大學華西醫院生物醫學倫理委員會批準[2016年審(99)號]

作者貢獻聲明 陳坤豪:數據收集、整理和分析,文章撰寫;黃錫豪:數據收集、文章撰寫;李棋、李箭:手術實施、文章審校