引用本文: 劉旭, 吳偉, 單宇宙, 楊光輝, 陳明. 極度屈肘位下肘橫紋延長線在兒童伸直型肱骨髁上骨折尺側置針定位中的應用. 中國修復重建外科雜志, 2025, 39(1): 70-74. doi: 10.7507/1002-1892.202409088 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

肱骨髁上骨折主要指在跌倒、撞擊等外力作用下,導致肘關節過伸或過于內收引發的肱骨干與肱骨髁的交界處骨折[1]。如不能獲得良好復位,會出現相應并發癥,如肘內外翻畸形、血管神經損傷[2-3]、骨筋膜室綜合征、Volkmann缺血性攣縮、爪形手等,對肘關節功能造成嚴重影響。Gartland Ⅰ、Ⅱ型肱骨髁上骨折可采用手法復位+石膏外固定治療[4];Ⅲ型骨折移位明顯,首選手術治療。手術方案通常為閉合復位克氏針內固定[5-8],也有部分學者采用可吸收棒進行固定[9]。單純外側克氏針固定可大大降低尺神經損傷風險[10],但需考慮克氏針的空間排布,不熟練者可能需要反復穿刺尋找合適角度,增加輻射暴露并延長手術時間。采用內外側交叉固定置針時通常先鉆入外側克氏針,然后屈曲肘關節進行內側置針,而肘關節屈曲時尺神經張力迅速增大,有向前移動趨勢,將會非常靠近肱骨內上髁。此時準確捫及內上髁是避免尺神經損傷的重要預防措施。傳統方法是單純靠手觸摸,但當肢體腫脹時,肱骨內上髁易與周圍骨性結構(如尺骨鷹嘴)相混淆,在未明確捫及內上髁情況下貿然進針易損傷尺神經。

我們在臨床實踐中發現肘關節極度屈曲、肩關節內收外旋時,肘橫紋延長線通過肱骨內上髁,因此可作為重要的體表解剖標志,為尋找肱骨內上髁提供可靠參考。現回顧分析2021年8月—2024年7月收治的伸直型肱骨髁上骨折患兒臨床資料,通過與常規觸摸肱骨內上髁比較,探討肘橫紋延長線在克氏針內固定術中尋找肱骨內上髁的作用。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患兒納入標準:① Gartland Ⅱ、Ⅲ型伸直型肱骨髁上骨折;② 采用手法復位或切開復位克氏針內固定治療,內側均采用閉合置針。排除標準:① 骨筋膜室綜合征患兒;② 先天性肘關節畸形;③ 伴肱骨髁骨折。

2021年8月—2024年7月共58例患兒符合選擇標準納入研究,其中28例術中于肘橫紋延長線輔助下尋找肱骨內上髁后置針(研究組),30例術中采用常規觸摸肱骨內上髁輔助置針(對照組)。兩組患兒性別、年齡、側別、致傷原因、Gartland分型、克氏針構型、受傷至手術時間等基線資料比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。其中,受傷至手術時間≤24 h者30例、>24 h者28例。

1.2 手術方法

兩組患兒于全身麻醉下取仰臥位,常規消毒、鋪單。閉合牽引復位后,透視示復位良好;如閉合手法復位失敗,取肘關節外側切口長約5 cm,直視下復位骨折。外側1~2枚克氏針固定骨折。

對照組:常規觸摸肱骨內上髁并確認,向后、向下壓迫牽拉皮膚,減小肘關節屈曲角度使尺神經放松,于拇指指甲前方置入克氏針。透視見骨折復位良好,折彎并剪斷克氏針,無菌敷料覆蓋;屈肘90° 石膏托外固定。

研究組:使肘關節極度屈曲、肩關節極度外旋,無菌亞甲藍自肘關節皺襞作肘橫紋延長線(圖1a)。術者拇指置于肘橫紋延長線上,捫及肱骨內上髁后沿肘橫紋延長線方向,向后、向下壓迫牽拉皮膚(圖1b),減小肘關節屈曲角度使尺神經放松,于拇指指甲前方置入內側克氏針。盡量于肱骨內上髁下極進針,使得克氏針在骨折遠端的行程加長,增加穩定性。透視示骨折復位良好,折彎并剪斷克氏針,無菌敷料覆蓋。屈肘90° 石膏托外固定。

圖1

肘橫紋延長線輔助下以手捫及肱骨內上髁

圖1

肘橫紋延長線輔助下以手捫及肱骨內上髁

a. 肘橫紋延長線示意圖;b. 術中通過肘橫紋延長線尋找肱骨內上髁

Figure1. The medial epicondyle was palpated with elbow skin fold extension linea. Schematic diagram of elbow skin fold extension line; b. The medial epicondyle of the humerus was searched through elbow skin fold extension line

1.3 術后處理及療效評價指標

術后給予消腫、止痛對癥處理,密切觀察末梢血運,如發現血運欠佳,拆除石膏重新固定。術后1~2 d復查床邊X線片,3~5 d出院。切開復位者術后2周拆除縫線;所有患者術后3周拆除石膏,行肘關節屈伸功能鍛煉;術后6周在局部麻醉下拔除克氏針。術后每月門診復查1次。

記錄并比較兩組患者閉合復位率、總手術時間、內側髁置針時間、內側髁置針操作期間透視次數、一次性確定內側進針點率(即使調整也是方向調整,而進針點不變)、尺神經損傷率及骨折愈合時間;同時比較所有患者中受傷至手術時間≤24 h和>24 h者閉合復位率。采用Mayo肘關節功能評分進行功能評價。

1.4 統計學方法

采用SPSS27.0統計軟件進行分析。計量資料經Shapiro-Wilk正態性檢驗,均符合正態分布,數據以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗;計數資料組間比較采用四格表卡方檢驗或列聯表卡方檢驗;等級資料比較采用Wilcoxon秩和檢驗。檢驗水準取雙側α=0.05。

2 結果

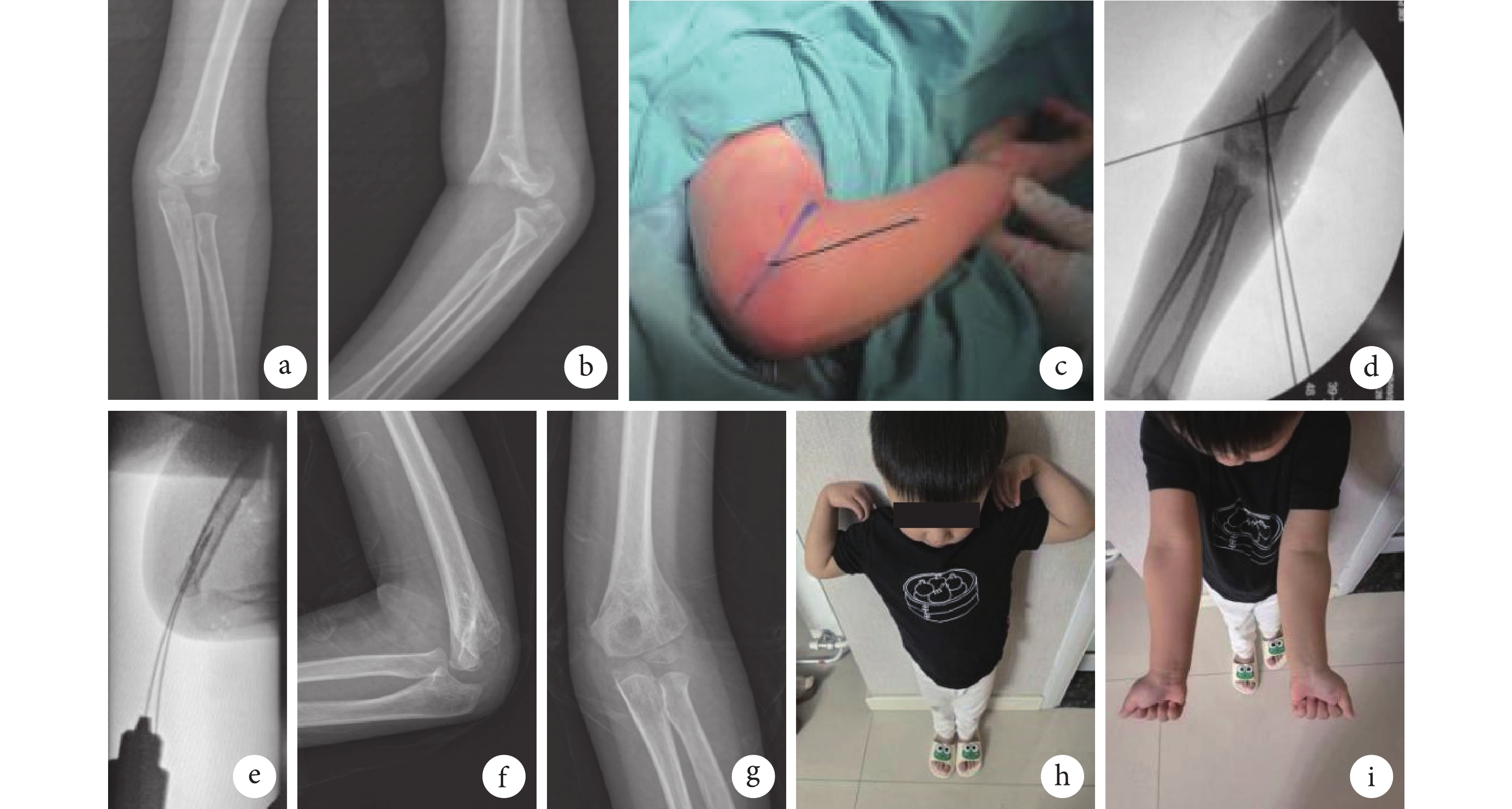

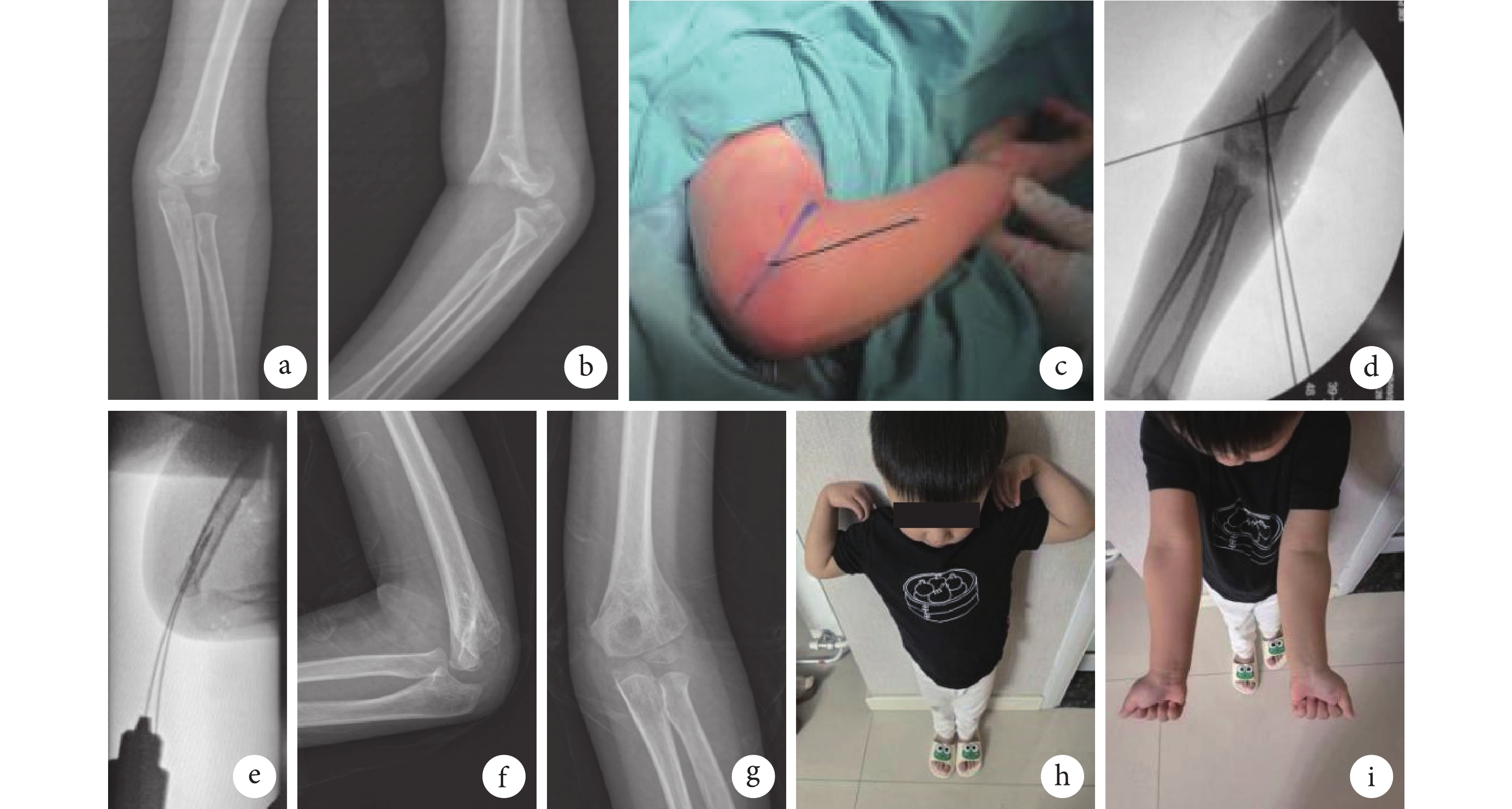

研究組閉合復位率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);所有患兒中受傷至手術時間≤24 h者閉合復位率 [73.3%(22/30)]高于>24 h者 [42.9%(12/28)],差異有統計學意義(χ2=5.545,P=0.019)。研究組總手術時間、內側置針時間、透視次數少于對照組,一次性確定內側進針點率大于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。對照組發生4例尺神經損傷,2例于術后6周拔除克氏針后逐漸恢復,2例經1個月觀察后癥狀無明顯好轉,行探查尺神經松解術,效果良好;研究組無尺神經損傷,但兩組尺神經損傷率差異無統計學意義(P>0.05)。所有患兒均獲隨訪,隨訪時間6~12個月,平均8個月。兩組均無骨不連發生,研究組骨折愈合時間短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。術后均未見Volkmann缺血性攣縮癥現象,無異位骨化、骨化性肌炎、骨骺早閉發生;均未發生克氏針松動、折斷等并發癥。對照組發生感染1例,經多次清創后感染控制,但肘關節伸直30° 受限。末次隨訪時兩組Mayo肘關節功能評分差異無統計學意義(P>0.05)。見表2,圖2。

圖2

研究組患兒,男,5歲,跌倒傷致左肱骨髁上骨折(Gartland Ⅲ型伸直型)

圖2

研究組患兒,男,5歲,跌倒傷致左肱骨髁上骨折(Gartland Ⅲ型伸直型)

a、b. 術前正側位X線片;c. 術中于肘橫紋延長線上置入克氏針;d、e. 術中置入克氏針后正側位X線片示復位良好;f、g. 術后8個月正側位X線片示骨折愈合良好,無明顯畸形;h、i. 術后8個月肘關節功能良好

Figure2. A 5-year-old boy suffered supracondylar fracture of the left humerus (Gartland Ⅲ extension type) caused by fall injurya, b. Preoperative anteroposterior and lateral X-ray films; c. Inserting a Kirschner wire into the elbow skin fold extension line; d, e. Anteroposterior and lateral X-ray films showed good reduction after Kirschner wire insertion; f, g. Anteroposterior and lateral X-ray films at 8 months after operation showed good fracture healing without obvious deformity; h, i. The elbow joint function was good at 8 months after operation

3 討論

Gartland Ⅲ型肱骨髁上骨折或傷后未及時就診的肱骨髁上骨折患兒,會出現肘關節明顯腫脹,捫及肱骨內上髁十分困難,經驗不足者克氏針內固定術中甚至會把鷹嘴附近骨質當作肱骨內上髁,從而造成克氏針進入尺神經溝內而損傷神經。因此,較多學者建議在傷后12 h內手術,此時腫脹程度尚可,解剖標志相對容易觸及[11]。沈濬等[12]通過多中心研究提示,急診復位恢復患肢長度能減少手術時間,獲得良好預后。韋宜山等[13]治療傷后1周以上兒童肱骨髁上骨折,復位比較困難,需要行克氏針撬撥。本研究結果顯示,受傷至手術時間≤24 h者閉合復位率高于>24 h者,驗證了上述研究結論。

臨床上通常以手觸摸肱骨內上髁,非常依賴術者經驗,有較多不確定性,甚至有術者采取內側切口直接暴露肱骨內上髁,增加了創傷及手術時間。通過對多例患兒觀察并總結臨床經驗,我們發現肘關節極度屈曲體位下,肘橫紋延長線正好通過肱骨內上髁,通過此延長線,術者可迅速捫及肱骨內上髁[14]。本研究則通過與常規觸摸肱骨內上髁輔助置針進行比較,探討肘橫紋延長線輔助下尋找肱骨內上髁后置針的療效。結果顯示,研究組總手術時間、內側置針時間、透視次數均小于對照組,一次性確定進針點率、閉合復位率高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。但是我們必須認識到,對于肘關節極度腫脹患者,即使有肘橫紋延長線輔助判斷,仍有尺神經損傷風險,建議行內側小切口直接暴露肱骨內上髁,分離并保護尺神經后再操作。

Kwok等[15]研究發現,交叉克氏針尺側進針導致的醫源性尺神經損傷最為多見,該損傷主要發生于閉合復位及經皮置入克氏針過程中,由克氏針直接穿刺扎傷或鉆入骨質時克氏針旋轉纏繞尺神經所致。本研究在術中操作時,術者觸摸到肱骨內上髁后,向后、向下壓迫牽拉皮膚,緊貼拇指前方置入克氏針,此時尺神經位于拇指指甲后方,損傷尺神經的概率大大降低。由于兩組均采用觸摸捫壓尺神經的方法,因此研究組尺神經損傷率雖然低于對照組,但差異無統計學意義。肘關節石膏固定的位置對于減少尺神經損傷也至關重要,盡管肘關節屈曲時尺神經有前移趨勢,克氏針遠端放置會對尺神經造成壓力,但是當肘關節屈曲80° 時,尺神經處于放松狀態,克氏針不會對神經造成激惹。

許多術者習慣從肱骨內上髁置針[4],但伸直型肱骨髁上骨折的骨折線離肱骨內上髁較近,因此克氏針從肱骨內上髁進入時,其在骨折遠端的行程較短,穩定性較低。崔邦勝等[16]采用內側鷹嘴旁作為進針點,此進針點緊鄰尺神經溝,有一定神經損傷風險。朱亞中等[17]采用尺神經溝作為進針點,可獲得可靠內固定效果;但需要作尺神經前移,對兒童局部生理結構破壞較大。本研究仍采用傳統肱骨內上髁進針,但進行了調整,拇指向遠端捫壓,可以使進針點更偏遠側,加大克氏針在骨折遠端的行程,同時還能保護尺神經。

綜上述,在肘橫紋延長線輔助下可快速定位肱骨內上髁并快速置入克氏針,減少手術時間、透視時間及反復穿刺次數。結合手指捫及尺神經并下壓,使進針點盡量向遠端移動,增加克氏針固定行程,同時也能夠起到保護尺神經的作用。因此,在兒童伸直型肱骨髁上骨折內側置針過程中,肘橫紋延長線起到了非常好的解剖標志作用。但本文為回顧性研究,各項因素控制不嚴密,進一步研究可采取前瞻性研究設計;另外,對內上髁的定位只有1條線,后續應通過觀察研究尋找另1條解剖標志線,兩線相交決定一點,使得肱骨內上髁可直接觸摸到,無需拇指在肘橫紋延長線上捫摸,如此可進一步提高手術安全性和效率。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經南京鼓樓醫院集團宿遷醫院倫理委員會批準(2022053);患兒家屬均簽署知情同意書

作者貢獻聲明 劉旭:研究設計、論文撰寫及修改;陳明、楊光輝:論文設計及修改;吳偉、單宇宙:資料收集、數據整理

肱骨髁上骨折主要指在跌倒、撞擊等外力作用下,導致肘關節過伸或過于內收引發的肱骨干與肱骨髁的交界處骨折[1]。如不能獲得良好復位,會出現相應并發癥,如肘內外翻畸形、血管神經損傷[2-3]、骨筋膜室綜合征、Volkmann缺血性攣縮、爪形手等,對肘關節功能造成嚴重影響。Gartland Ⅰ、Ⅱ型肱骨髁上骨折可采用手法復位+石膏外固定治療[4];Ⅲ型骨折移位明顯,首選手術治療。手術方案通常為閉合復位克氏針內固定[5-8],也有部分學者采用可吸收棒進行固定[9]。單純外側克氏針固定可大大降低尺神經損傷風險[10],但需考慮克氏針的空間排布,不熟練者可能需要反復穿刺尋找合適角度,增加輻射暴露并延長手術時間。采用內外側交叉固定置針時通常先鉆入外側克氏針,然后屈曲肘關節進行內側置針,而肘關節屈曲時尺神經張力迅速增大,有向前移動趨勢,將會非常靠近肱骨內上髁。此時準確捫及內上髁是避免尺神經損傷的重要預防措施。傳統方法是單純靠手觸摸,但當肢體腫脹時,肱骨內上髁易與周圍骨性結構(如尺骨鷹嘴)相混淆,在未明確捫及內上髁情況下貿然進針易損傷尺神經。

我們在臨床實踐中發現肘關節極度屈曲、肩關節內收外旋時,肘橫紋延長線通過肱骨內上髁,因此可作為重要的體表解剖標志,為尋找肱骨內上髁提供可靠參考。現回顧分析2021年8月—2024年7月收治的伸直型肱骨髁上骨折患兒臨床資料,通過與常規觸摸肱骨內上髁比較,探討肘橫紋延長線在克氏針內固定術中尋找肱骨內上髁的作用。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患兒納入標準:① Gartland Ⅱ、Ⅲ型伸直型肱骨髁上骨折;② 采用手法復位或切開復位克氏針內固定治療,內側均采用閉合置針。排除標準:① 骨筋膜室綜合征患兒;② 先天性肘關節畸形;③ 伴肱骨髁骨折。

2021年8月—2024年7月共58例患兒符合選擇標準納入研究,其中28例術中于肘橫紋延長線輔助下尋找肱骨內上髁后置針(研究組),30例術中采用常規觸摸肱骨內上髁輔助置針(對照組)。兩組患兒性別、年齡、側別、致傷原因、Gartland分型、克氏針構型、受傷至手術時間等基線資料比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。其中,受傷至手術時間≤24 h者30例、>24 h者28例。

1.2 手術方法

兩組患兒于全身麻醉下取仰臥位,常規消毒、鋪單。閉合牽引復位后,透視示復位良好;如閉合手法復位失敗,取肘關節外側切口長約5 cm,直視下復位骨折。外側1~2枚克氏針固定骨折。

對照組:常規觸摸肱骨內上髁并確認,向后、向下壓迫牽拉皮膚,減小肘關節屈曲角度使尺神經放松,于拇指指甲前方置入克氏針。透視見骨折復位良好,折彎并剪斷克氏針,無菌敷料覆蓋;屈肘90° 石膏托外固定。

研究組:使肘關節極度屈曲、肩關節極度外旋,無菌亞甲藍自肘關節皺襞作肘橫紋延長線(圖1a)。術者拇指置于肘橫紋延長線上,捫及肱骨內上髁后沿肘橫紋延長線方向,向后、向下壓迫牽拉皮膚(圖1b),減小肘關節屈曲角度使尺神經放松,于拇指指甲前方置入內側克氏針。盡量于肱骨內上髁下極進針,使得克氏針在骨折遠端的行程加長,增加穩定性。透視示骨折復位良好,折彎并剪斷克氏針,無菌敷料覆蓋。屈肘90° 石膏托外固定。

圖1

肘橫紋延長線輔助下以手捫及肱骨內上髁

圖1

肘橫紋延長線輔助下以手捫及肱骨內上髁

a. 肘橫紋延長線示意圖;b. 術中通過肘橫紋延長線尋找肱骨內上髁

Figure1. The medial epicondyle was palpated with elbow skin fold extension linea. Schematic diagram of elbow skin fold extension line; b. The medial epicondyle of the humerus was searched through elbow skin fold extension line

1.3 術后處理及療效評價指標

術后給予消腫、止痛對癥處理,密切觀察末梢血運,如發現血運欠佳,拆除石膏重新固定。術后1~2 d復查床邊X線片,3~5 d出院。切開復位者術后2周拆除縫線;所有患者術后3周拆除石膏,行肘關節屈伸功能鍛煉;術后6周在局部麻醉下拔除克氏針。術后每月門診復查1次。

記錄并比較兩組患者閉合復位率、總手術時間、內側髁置針時間、內側髁置針操作期間透視次數、一次性確定內側進針點率(即使調整也是方向調整,而進針點不變)、尺神經損傷率及骨折愈合時間;同時比較所有患者中受傷至手術時間≤24 h和>24 h者閉合復位率。采用Mayo肘關節功能評分進行功能評價。

1.4 統計學方法

采用SPSS27.0統計軟件進行分析。計量資料經Shapiro-Wilk正態性檢驗,均符合正態分布,數據以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗;計數資料組間比較采用四格表卡方檢驗或列聯表卡方檢驗;等級資料比較采用Wilcoxon秩和檢驗。檢驗水準取雙側α=0.05。

2 結果

研究組閉合復位率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);所有患兒中受傷至手術時間≤24 h者閉合復位率 [73.3%(22/30)]高于>24 h者 [42.9%(12/28)],差異有統計學意義(χ2=5.545,P=0.019)。研究組總手術時間、內側置針時間、透視次數少于對照組,一次性確定內側進針點率大于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。對照組發生4例尺神經損傷,2例于術后6周拔除克氏針后逐漸恢復,2例經1個月觀察后癥狀無明顯好轉,行探查尺神經松解術,效果良好;研究組無尺神經損傷,但兩組尺神經損傷率差異無統計學意義(P>0.05)。所有患兒均獲隨訪,隨訪時間6~12個月,平均8個月。兩組均無骨不連發生,研究組骨折愈合時間短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。術后均未見Volkmann缺血性攣縮癥現象,無異位骨化、骨化性肌炎、骨骺早閉發生;均未發生克氏針松動、折斷等并發癥。對照組發生感染1例,經多次清創后感染控制,但肘關節伸直30° 受限。末次隨訪時兩組Mayo肘關節功能評分差異無統計學意義(P>0.05)。見表2,圖2。

圖2

研究組患兒,男,5歲,跌倒傷致左肱骨髁上骨折(Gartland Ⅲ型伸直型)

圖2

研究組患兒,男,5歲,跌倒傷致左肱骨髁上骨折(Gartland Ⅲ型伸直型)

a、b. 術前正側位X線片;c. 術中于肘橫紋延長線上置入克氏針;d、e. 術中置入克氏針后正側位X線片示復位良好;f、g. 術后8個月正側位X線片示骨折愈合良好,無明顯畸形;h、i. 術后8個月肘關節功能良好

Figure2. A 5-year-old boy suffered supracondylar fracture of the left humerus (Gartland Ⅲ extension type) caused by fall injurya, b. Preoperative anteroposterior and lateral X-ray films; c. Inserting a Kirschner wire into the elbow skin fold extension line; d, e. Anteroposterior and lateral X-ray films showed good reduction after Kirschner wire insertion; f, g. Anteroposterior and lateral X-ray films at 8 months after operation showed good fracture healing without obvious deformity; h, i. The elbow joint function was good at 8 months after operation

3 討論

Gartland Ⅲ型肱骨髁上骨折或傷后未及時就診的肱骨髁上骨折患兒,會出現肘關節明顯腫脹,捫及肱骨內上髁十分困難,經驗不足者克氏針內固定術中甚至會把鷹嘴附近骨質當作肱骨內上髁,從而造成克氏針進入尺神經溝內而損傷神經。因此,較多學者建議在傷后12 h內手術,此時腫脹程度尚可,解剖標志相對容易觸及[11]。沈濬等[12]通過多中心研究提示,急診復位恢復患肢長度能減少手術時間,獲得良好預后。韋宜山等[13]治療傷后1周以上兒童肱骨髁上骨折,復位比較困難,需要行克氏針撬撥。本研究結果顯示,受傷至手術時間≤24 h者閉合復位率高于>24 h者,驗證了上述研究結論。

臨床上通常以手觸摸肱骨內上髁,非常依賴術者經驗,有較多不確定性,甚至有術者采取內側切口直接暴露肱骨內上髁,增加了創傷及手術時間。通過對多例患兒觀察并總結臨床經驗,我們發現肘關節極度屈曲體位下,肘橫紋延長線正好通過肱骨內上髁,通過此延長線,術者可迅速捫及肱骨內上髁[14]。本研究則通過與常規觸摸肱骨內上髁輔助置針進行比較,探討肘橫紋延長線輔助下尋找肱骨內上髁后置針的療效。結果顯示,研究組總手術時間、內側置針時間、透視次數均小于對照組,一次性確定進針點率、閉合復位率高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。但是我們必須認識到,對于肘關節極度腫脹患者,即使有肘橫紋延長線輔助判斷,仍有尺神經損傷風險,建議行內側小切口直接暴露肱骨內上髁,分離并保護尺神經后再操作。

Kwok等[15]研究發現,交叉克氏針尺側進針導致的醫源性尺神經損傷最為多見,該損傷主要發生于閉合復位及經皮置入克氏針過程中,由克氏針直接穿刺扎傷或鉆入骨質時克氏針旋轉纏繞尺神經所致。本研究在術中操作時,術者觸摸到肱骨內上髁后,向后、向下壓迫牽拉皮膚,緊貼拇指前方置入克氏針,此時尺神經位于拇指指甲后方,損傷尺神經的概率大大降低。由于兩組均采用觸摸捫壓尺神經的方法,因此研究組尺神經損傷率雖然低于對照組,但差異無統計學意義。肘關節石膏固定的位置對于減少尺神經損傷也至關重要,盡管肘關節屈曲時尺神經有前移趨勢,克氏針遠端放置會對尺神經造成壓力,但是當肘關節屈曲80° 時,尺神經處于放松狀態,克氏針不會對神經造成激惹。

許多術者習慣從肱骨內上髁置針[4],但伸直型肱骨髁上骨折的骨折線離肱骨內上髁較近,因此克氏針從肱骨內上髁進入時,其在骨折遠端的行程較短,穩定性較低。崔邦勝等[16]采用內側鷹嘴旁作為進針點,此進針點緊鄰尺神經溝,有一定神經損傷風險。朱亞中等[17]采用尺神經溝作為進針點,可獲得可靠內固定效果;但需要作尺神經前移,對兒童局部生理結構破壞較大。本研究仍采用傳統肱骨內上髁進針,但進行了調整,拇指向遠端捫壓,可以使進針點更偏遠側,加大克氏針在骨折遠端的行程,同時還能保護尺神經。

綜上述,在肘橫紋延長線輔助下可快速定位肱骨內上髁并快速置入克氏針,減少手術時間、透視時間及反復穿刺次數。結合手指捫及尺神經并下壓,使進針點盡量向遠端移動,增加克氏針固定行程,同時也能夠起到保護尺神經的作用。因此,在兒童伸直型肱骨髁上骨折內側置針過程中,肘橫紋延長線起到了非常好的解剖標志作用。但本文為回顧性研究,各項因素控制不嚴密,進一步研究可采取前瞻性研究設計;另外,對內上髁的定位只有1條線,后續應通過觀察研究尋找另1條解剖標志線,兩線相交決定一點,使得肱骨內上髁可直接觸摸到,無需拇指在肘橫紋延長線上捫摸,如此可進一步提高手術安全性和效率。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經南京鼓樓醫院集團宿遷醫院倫理委員會批準(2022053);患兒家屬均簽署知情同意書

作者貢獻聲明 劉旭:研究設計、論文撰寫及修改;陳明、楊光輝:論文設計及修改;吳偉、單宇宙:資料收集、數據整理