引用本文: 楊彥輝, 李季, 王毅, 李曉亮, 羅雷, 成欣, 謝曉陽. 直徑≤3 cm肺腺癌胸腔鏡術后淋巴結轉移的預測模型構建. 中國胸心血管外科臨床雜志, 2024, 31(1): 71-77. doi: 10.7507/1007-4848.202203031 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國胸心血管外科臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

目前,肺腺癌是我國常見的惡性腫瘤之一,嚴重威脅人類健康。隨著中國居民健康體檢意識及經濟水平的提高,早期肺腺癌大多以高危磨玻璃結節形式被微創外科手術切除,術后患者生存時間延長、生活質量高。解剖性肺葉切除+淋巴結清掃為非小細胞肺癌(non-small cell lung cancer,NSCLC)標準術式。但有學者[1-2]認為針對ⅠA期肺腺癌,選擇性與系統性淋巴結清掃術的遠期預后無顯著差異,然而,選擇性淋巴結清掃術可能會減小手術本身的創傷從而提高患者術后生活質量。對于NSCLC,尤其是早期肺腺癌,行系統性淋巴結清掃還是特異性采樣,學術界眾說紛紜,特別見于以下幾點:(1)少數早期肺腺癌(直徑≤3 cm)存在縱隔淋巴結跳躍性及隱匿性轉移;(2)部分肺腺癌存在惡性極高分子亞型(微乳頭型);(3)一些肺腺癌存在特殊浸潤及播散方式,氣道播散,血管、神經、脈管浸潤等。以上因素常常預測肺腺癌患者遠期不良預后,那么術前直徑≤3 cm肺腺癌患者術后出現淋巴結轉移是否與臨床及分子病理學特征存在一定相關性?因此,分析早期肺腺癌(直徑≤3 cm)術后淋巴結轉移獨立危險因素并通過臨床預測模型對患者精準治療可能會規范術者手術適應證,對避免遺漏潛在轉移病灶有一定的臨床價值。

1 資料與方法

1.1 臨床資料和分組

納入標準:(1)無腫瘤病史及新輔助治療;(2)術前行胸部 CT 或PET-CT檢查,示肺部結節≤3 cm單病灶;(3)病灶均經病理證實為肺腺癌;(4)術前檢查均排除遠處轉移及手術禁忌;(5)淋巴結采樣或清掃符合指南[3]要求。排除標準 :(1)檢查資料不完善;(2)術前合并其他惡性腫瘤。

連續收集我院2018年6月—2021年5月經胸腔鏡手術后病理證實肺腺癌病例資料。將患者隨機分為訓練集及驗證集。根據術后淋巴結是否出現轉移將患者分為淋巴結轉移組和無轉移組。

1.2 手術方法

所有患者行肺葉或肺段切除術,固定為2位高年資醫生主刀,右肺癌根治常規系統性清掃2、4、7、9、10、11、12組淋巴結,左肺癌根治則系統清掃4L、5、6、7、9、10、11、12組淋巴結,淋巴結清掃術過程中需完整切除淋巴結及周圍脂肪組織,清掃至少3站縱隔淋巴結,總數≥10個淋巴結。

1.3 研究方法

收集患者臨床和病理資料,包括性別、年齡、解剖位置、體重指數、腫瘤最大徑、病理亞型、增殖指數(Ki-67)表達水平、氣道播散情況、高密度脂蛋白膽固醇(high-density lipoprotein cholesterol,HDLC)、實性成分。體重指數分為<18.5 kg/m2、18.5~24.9 kg/m2、>24.9 kg/m2 3個區間。病理亞型分為貼壁、腺泡、乳頭型,微乳頭、實體型兩組。

1.4 統計學分析

正態分布的連續變量采用均數±標準差( ±s)描述。采用SPSS 26.0軟件對資料進行單因素和多因素分析。利用單因素logistic回歸分析確定直徑<3 cm肺腺癌術后淋巴結轉移危險因素。單因素分析中差異有統計學意義(雙側P≤0.05)的變量進入多因素分析。連續變量閾值轉換采用受試者工作特征(receiver operating characteristic,ROC)曲線或中位數計算。多因素logistic回歸向后似然比回歸法確定預測肺腺癌淋巴結轉移危險因素有效組合并建立回歸方程。分別針對訓練集及驗證集ROC曲線下面積(area under the curve,AUC)評價模型校準度。一致性檢驗判斷模型的判別能力,依據多因素logistic回歸分析結果建立列線圖(nomogram)使模型可視化。繪制臨床決策曲線(decision curve analysis,DCA)判定模型臨床實用性。列線圖及臨床決策曲線DCA繪制采用Stata16.0。

±s)描述。采用SPSS 26.0軟件對資料進行單因素和多因素分析。利用單因素logistic回歸分析確定直徑<3 cm肺腺癌術后淋巴結轉移危險因素。單因素分析中差異有統計學意義(雙側P≤0.05)的變量進入多因素分析。連續變量閾值轉換采用受試者工作特征(receiver operating characteristic,ROC)曲線或中位數計算。多因素logistic回歸向后似然比回歸法確定預測肺腺癌淋巴結轉移危險因素有效組合并建立回歸方程。分別針對訓練集及驗證集ROC曲線下面積(area under the curve,AUC)評價模型校準度。一致性檢驗判斷模型的判別能力,依據多因素logistic回歸分析結果建立列線圖(nomogram)使模型可視化。繪制臨床決策曲線(decision curve analysis,DCA)判定模型臨床實用性。列線圖及臨床決策曲線DCA繪制采用Stata16.0。

1.5 倫理審查

本研究經內江市第一人民醫院倫理委員會批準(編號:20220505)且獲得患者知情同意。

2 結果

2.1 臨床特征

最終入選患者249例,其中男117例,年齡(53.15±13.95)歲;女132例,年齡(47.36±13.10)歲。肺葉切除術 171 例、肺段切除術 78 例。249例肺腺癌患者中術后淋巴結轉移72例。經過隨機分層抽樣原則分為訓練集180例及驗證集69例。180例訓練集中術后淋巴結轉移58例;69例驗證集中,術后淋巴結轉移14例;見表1。

2.2 單因素和多因素分析

納入性別、年齡、吸煙史、解剖部位、腫瘤最大徑、病理亞型、Ki-67、氣道播散、HDLC、實性成分、淋巴結顯影資料共11個臨床及病理因素,單因素logistic回歸分析顯示腫瘤最大徑、病理亞型、Ki-67、氣道播散、HDLC、實性成分6個因素為肺腺癌淋巴結轉移危險因素(P<0.05)。

多因素logistic向后逐步回歸似然法顯示腫瘤最大徑、氣道播散、HDLC是肺腺癌淋巴結轉移獨立危險因素(P<0.05);見表2。

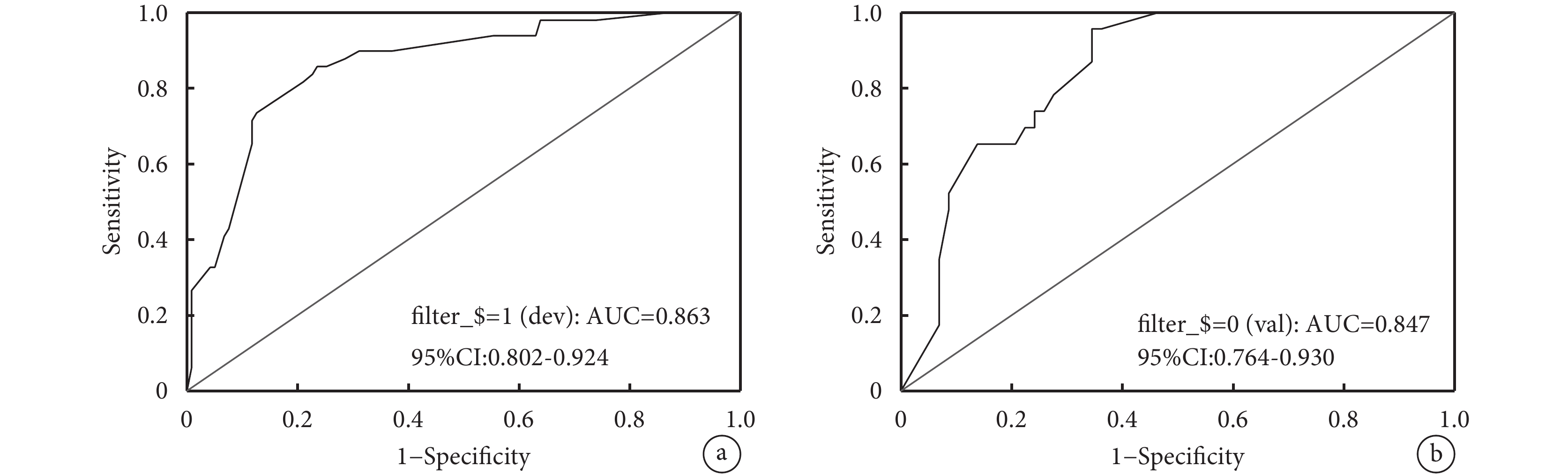

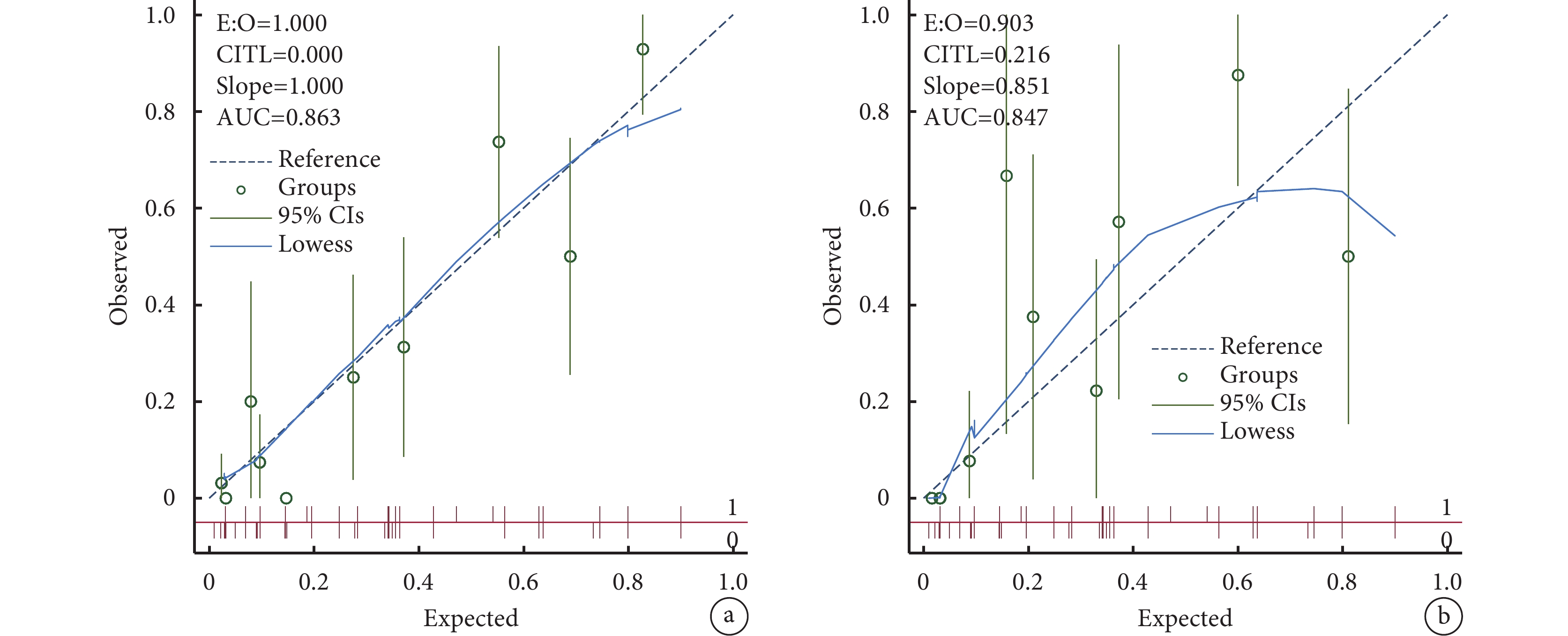

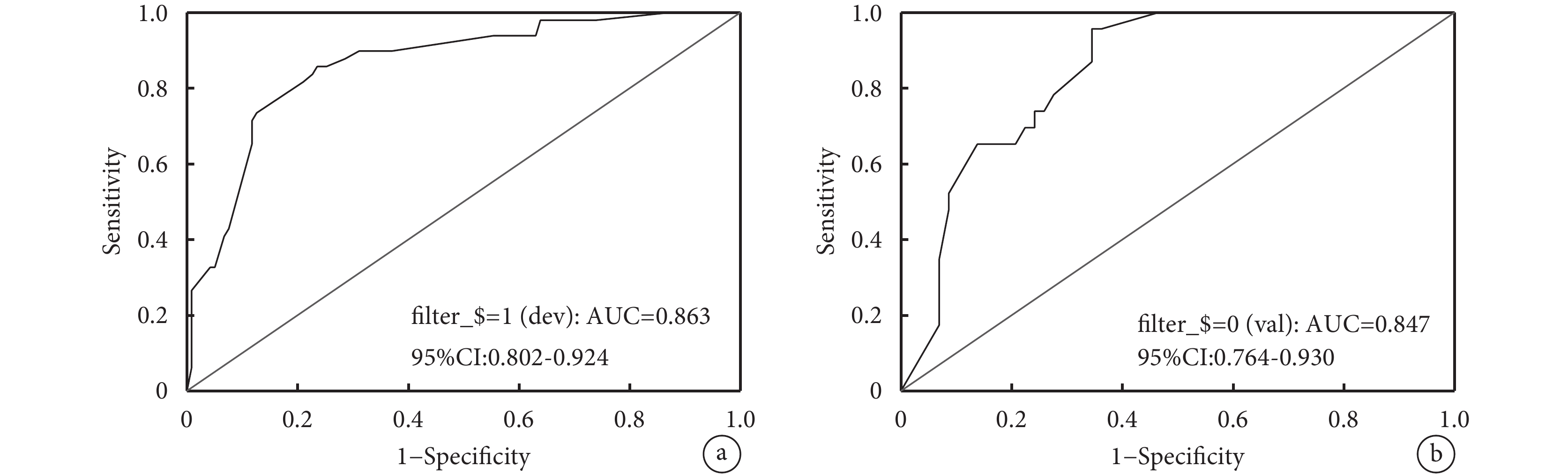

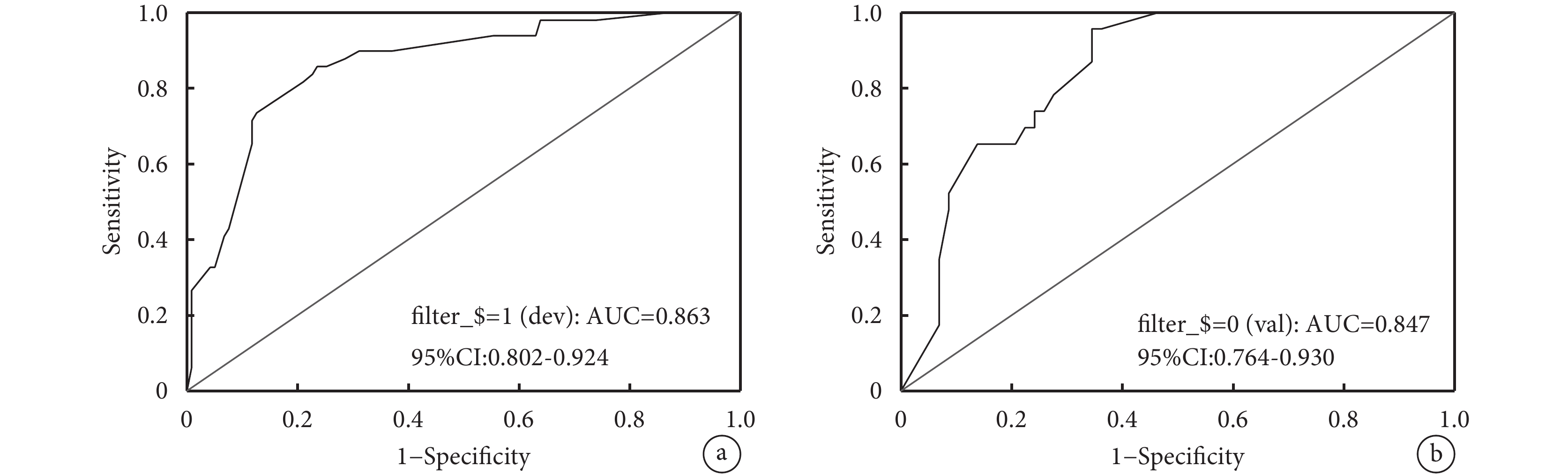

2.3 區分度及校準度

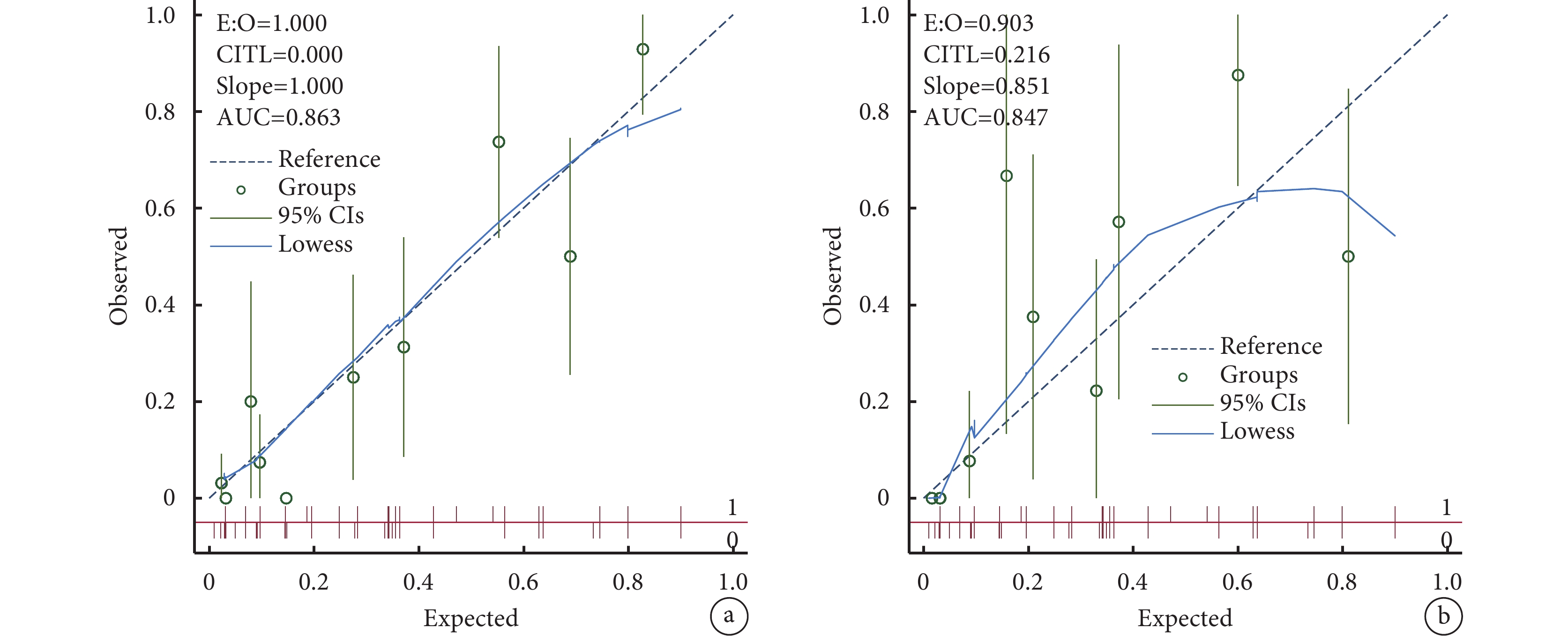

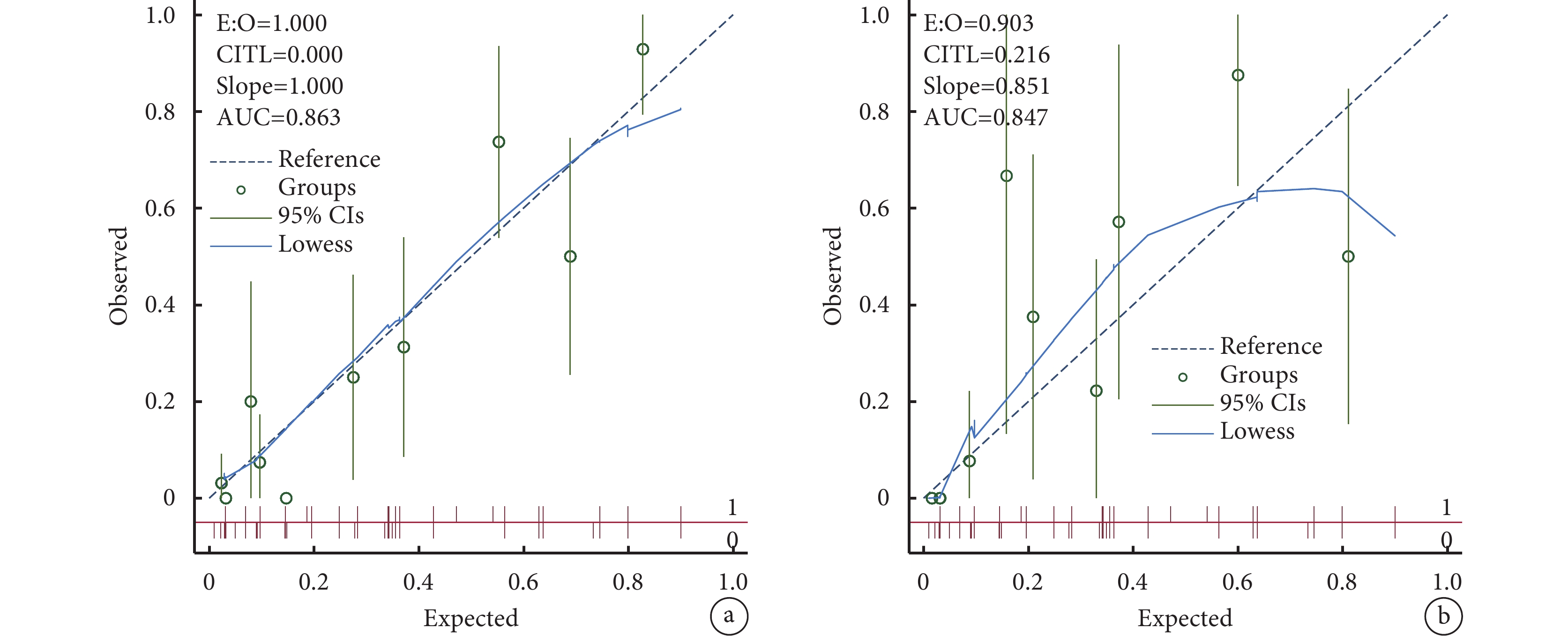

分別針對訓練集和驗證集繪制ROC曲線,AUC分別為0.863,0.847。Hosmer-Lemeshow檢驗評價模型最佳擬合度,P>0.05提示模型對肺腺癌隱匿性淋巴結轉移具備較好的區分能力。校準曲線提示,模型對診斷肺腺癌隱匿性淋巴結轉移具備較好準確性,多因素回歸方程為logit(P)=–4.691+0.817×腫瘤最大徑+1.186×病理亞型+1.212×Ki-67+1.669×氣道播散–1.123×HDLC;見圖1~2。

圖1

模型在訓練集和驗證集均表現良好的辨別能力

圖1

模型在訓練集和驗證集均表現良好的辨別能力

a:訓練集AUC=0.863;b:驗證集AUC=0.847

圖2

訓練集和驗證集均顯示良好校準度(χ2=0.297)

圖2

訓練集和驗證集均顯示良好校準度(χ2=0.297)

a:訓練集;b:驗證集

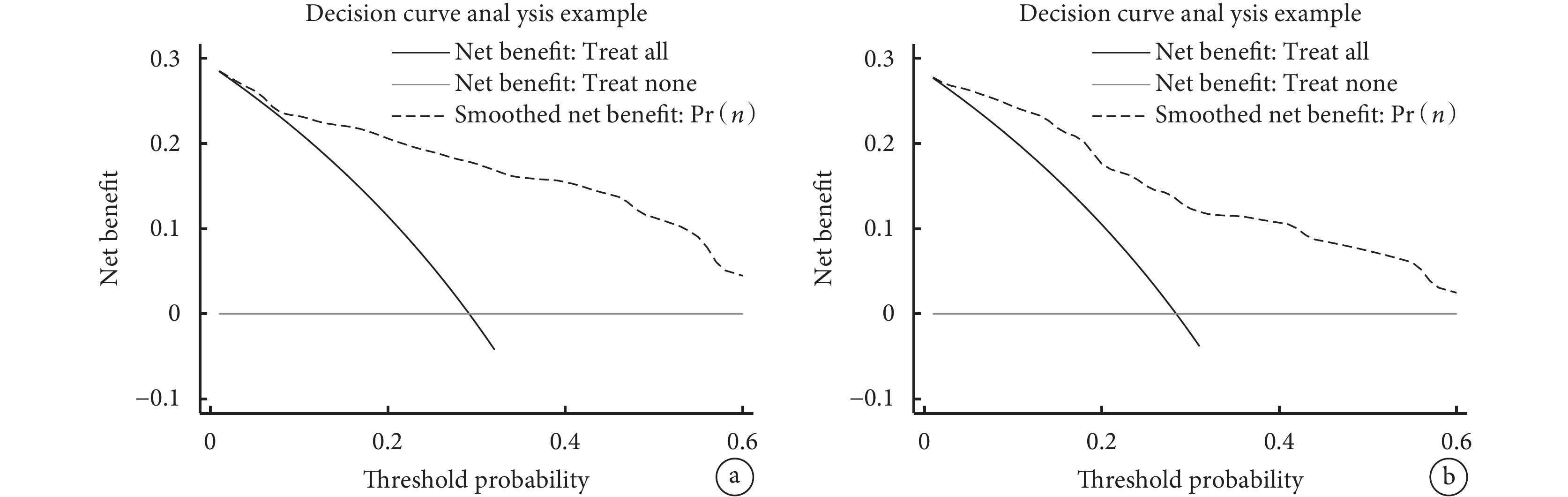

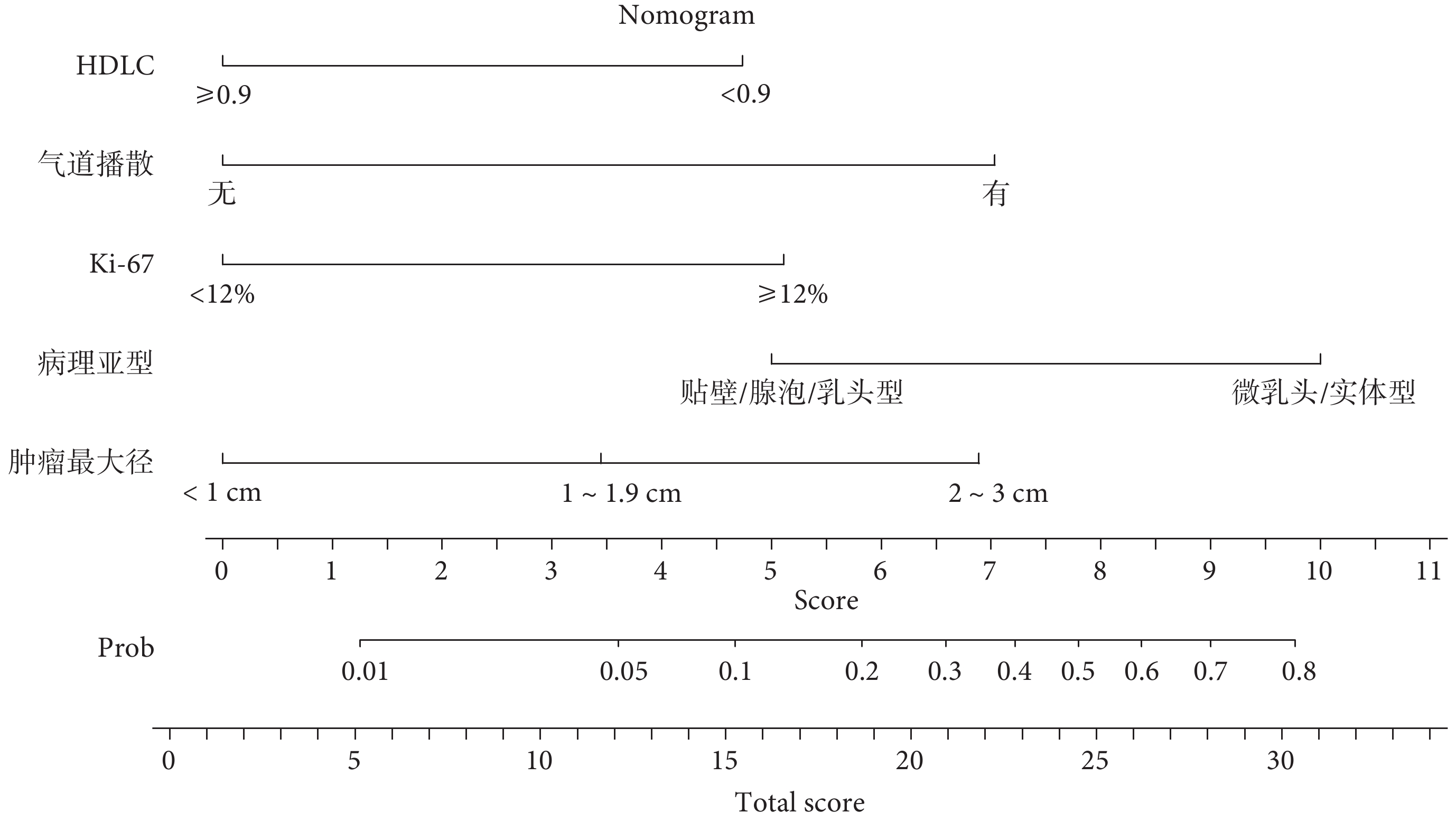

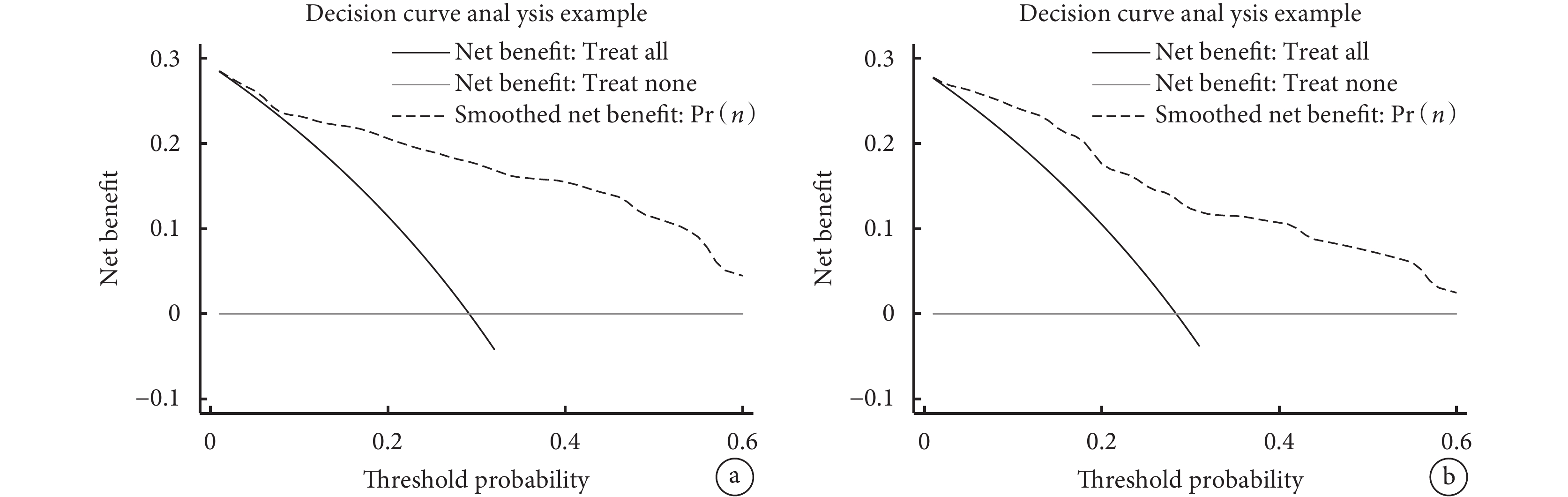

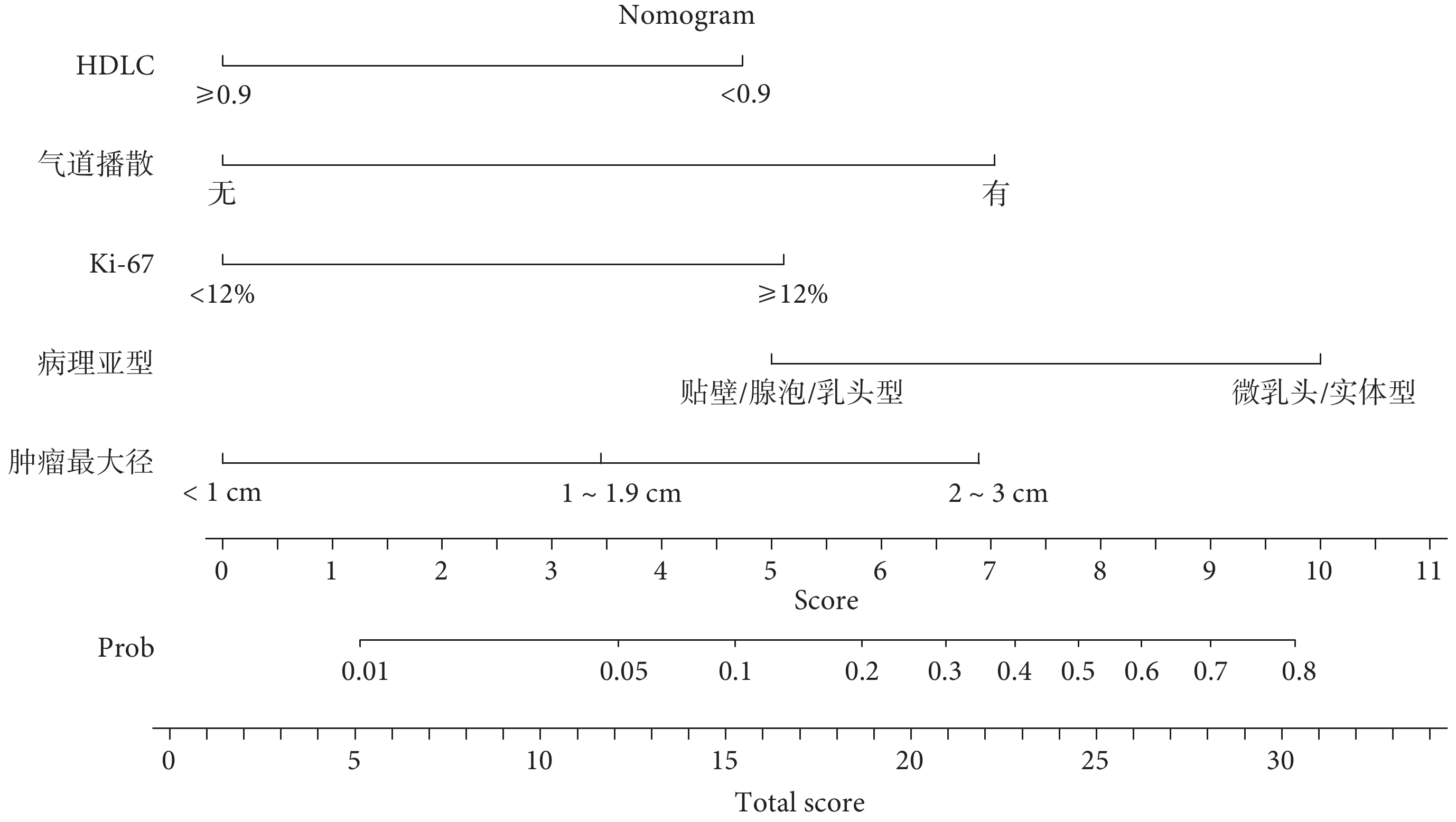

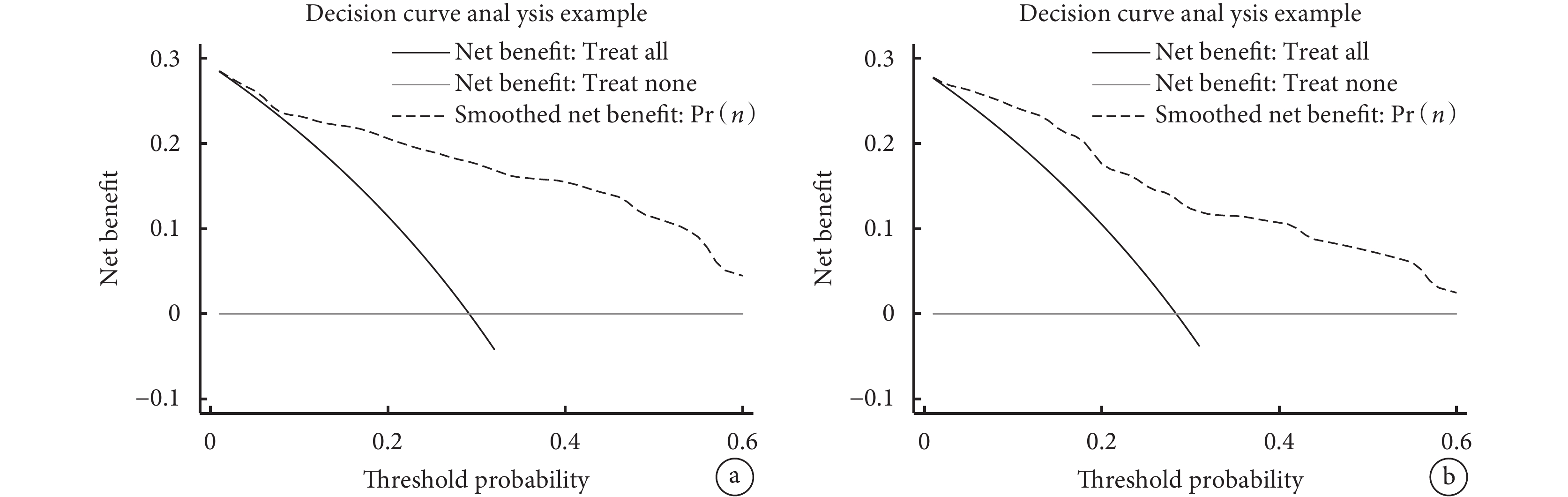

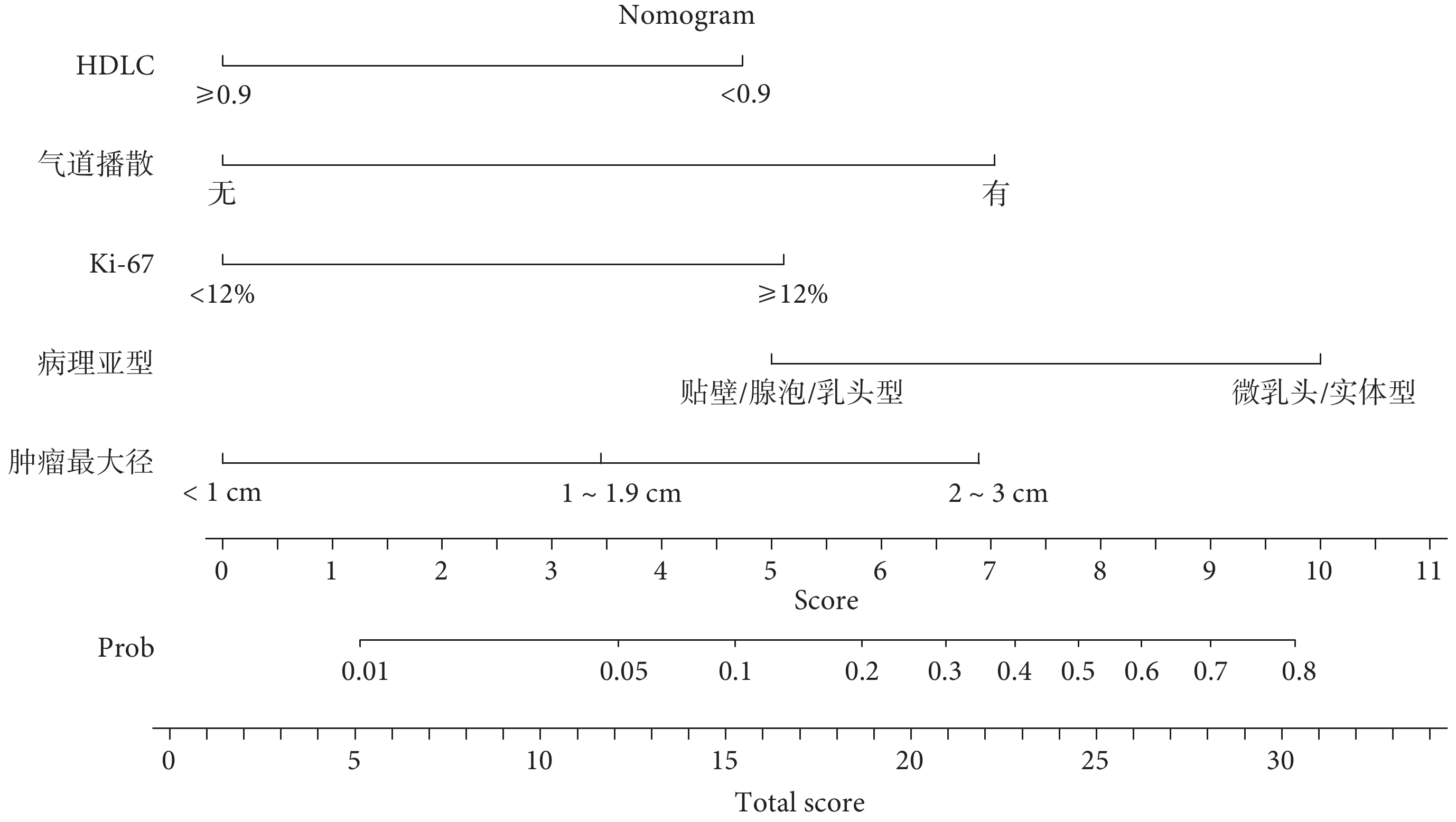

2.4 臨床決策曲線和列線圖

利用臨床決策曲線評價訓練集和驗證集不同閾值概率下模型的凈收益率,進一步驗證模型的臨床實用性。最終利用訓練集建立列線圖可視化模型。列線圖中,根據腫瘤最大徑、病理亞型、Ki-67表達、氣道播散、HDLC情況計算相對應分數,最終將分數進一步匯總投射到總分量表上,以預測淋巴結轉移概率;見圖3~4。

圖3

肺腺癌胸腔鏡術后淋巴結轉移預測模型的臨床決策曲線

圖3

肺腺癌胸腔鏡術后淋巴結轉移預測模型的臨床決策曲線

a:訓練集;b:驗證集

圖4

肺腺癌胸腔鏡術后淋巴結轉移預測模型的列線圖

圖4

肺腺癌胸腔鏡術后淋巴結轉移預測模型的列線圖

HDLC:高密度脂蛋白膽固醇;Ki-67:增殖指數

3 討論

基于肺腺癌臨床及分子病理特征,我們提出了一種新的預測模型,作為評估肺腺癌隱匿性淋巴結轉移有效手段。該模型在訓練集(AUC=0.863)和驗證集(AUC=0.847)均表現出良好的辨別能力。本研究入選的11個因素中,腫瘤最大徑、病理亞型、Ki-67、氣道播散、HDLC、實性成分6個因素確認為肺腺癌(直徑≤3 cm)淋巴結轉移潛在危險因素,最終經統計學分析確定了肺腺癌隱匿性淋巴結轉移3個獨立危險因素,即腫瘤最大徑、氣道播散、HDLC。

腫瘤直徑是評價腫瘤分期及遠期療效的重要指標[4-5],同時也是影響淋巴結轉移分級系統(TNM分期)基本要素。已有研究[5]顯示直徑腫瘤直徑≤1 cm肺腺癌發生淋巴結轉移的概率較低,這與本研究結果類似。Seok等[6]分析了413例直徑<3 cm肺腺癌的臨床資料,結果顯示腫瘤直徑越大,發生淋巴結轉移幾率越高,同時PET-CT最大攝取值與淋巴管浸潤是肺腺癌淋巴結轉移的獨立危險因素。Chen等[7]對1 018例肺腺癌進行研究,結果顯示在實性成分比、解剖部位等諸多因素中,腫瘤直徑是預測肺腺癌淋巴結轉移的可靠因素。

自世界衛生組織于2015年首次定義氣道播散概念后,學者們針對氣道播散分層分析及術前預測系統進行了諸多研究[8-9]。Han等[10]同樣將氣道播散距腫瘤的距離分為2級,Ⅰ級為氣道播散距腫瘤邊緣<2 500 μm,Ⅱ級為氣道播散距腫瘤邊緣≥2 500 μm。不論切除范圍如何,氣道播散Ⅱ級遠期預后更差。有學者將氣道播散現象作為肺腺癌復發轉移的危險因素,特別是在亞肺葉切除術,需要謹慎選擇。Yang等[11]對242例Ⅰ期肺腺癌進行研究,結果發現氣道播散為腫瘤直徑<2 cm經根治性肺葉切除患者獨立危險因素。Shiono等[12]的研究顯示氣道播散在318例Ⅰ期肺腺癌中與淋巴管侵襲和胸膜浸潤密切相關,是否發生氣道播散的病例5年生存率分別為 62.7%和91.1%(P<0.01)。本研究顯示氣道播散為肺腺癌淋巴結轉移的獨立危險因素,這同樣佐證了肺腺癌出現氣道播散時可能存在不良預后。氣道播散被視為肺腺癌一種新的侵襲模式,氣道播散陽性患者預后不良。然而,獲得氣道播散結果依賴于術后常規病檢結果,我們設想,如果術中冰凍病理能夠檢測到腫瘤氣道播散表達情況,這可能將直接影響具體手術方式。

Ki-67為細胞核內增值相關蛋白,存在于各個細胞周期,常常作為腫瘤增值活性的可靠標記。有研究[13-15]顯示,肺腺癌細胞Ki-67高表達時常常有較強的侵襲能力。同時,高表達的Ki-67提示患者不良預后及較早的復發轉移。Yan等[16]的研究顯示Ki-67表達與肺結節影像學特征存在一定相關性。在缺乏病理活檢的前提下,結節大小、實性成分等可以預測腫瘤增殖及侵襲能力等。Grant等[17]對曼尼托巴省腫瘤庫(MTB)肺癌標本中雄激素受體(androgen receptor,AR)和 Ki-67 的表達關系進行研究,結果顯示Ki-67 高表達與死亡和復發風險相關[HR=2.19,95%CI(1.30,3.70)],但AR與Ki-67同時高表達時,與復發或生存風險無關。本研究顯示,Ki-67為肺腺癌隱匿性淋巴結轉移潛在危險因素,同樣提示Ki-67高表達與肺腺癌不良預后有關。Ki-67結果判讀主要通過對標本進行免疫組織化學檢測,那么期待今后檢測技術的提高乃至術前可以通過抽血檢測或者術中冰凍病理獲得Ki-67表達情況,將會對整體手術方式及術后治療影響巨大。

膽固醇為一種環戊烷多氫菲的衍生物,廣泛存在于動物體內。根據含量多少可分為低密度脂膽固醇與HDLC。HDLC具有預防動脈粥樣硬化、降低冠心病病死率的功效。有研究[18]顯示,癌癥患者與正常人血脂水平相比,HDLC 水平顯著降低、預后較差。早期研究缺乏報道血清中HDLC水平或脂質代謝水平與肺腺癌淋巴結轉移的關系。Lv等[19]對192例肺腺癌血清HDLC 基線水平與EGFR突變關系進行研究,結果顯示HDLC 可以作為評估 EGFR 突變、療效和預測無進展生存期的有效標志物。本研究顯示,作為無創性生物學指標即低于基線水平的血清HDLC為肺腺癌淋巴結轉移的獨立危險因素,分析原因可能為:(1)血脂是構成細胞膜的重要組成部分,癌細胞的異常分裂和過度增殖易消耗大量脂類。癌細胞需要大量的總膽固醇來滿足其對原材料的需求,腫瘤細胞高代謝能力導致總膽固醇需求量激增,從而導致總膽固醇含量降低。(2)腫瘤細胞本身可產生的諸多細胞因子,如干擾素-2,通過抑制卵磷脂膽固醇酰基轉移酶活性而調控體內脂質代謝,引起嚴重的低膽固醇血癥等,但具體相關分子機制尚不清晰,需后續更深層的基礎研究加以證實。

肺微乳頭型腺癌是一種高級別低分化的肺腺癌亞型,數據顯示該類患者生存預后較其他亞型患者差[20-21]。Hung等[22]的研究顯示,Ⅰ期肺腺癌患者仍有20.1%的復發率,除年齡大、胸膜受侵犯因素外,高級別肺腺癌即微乳頭和實性肺腺癌也是復發的預測因素。Pani等[23]對2005—2017年接受治療且直徑≤2.0 cm的肺腺癌患者資料進行回顧性分析,在腺癌亞組分析中,以微乳頭狀為主的腫瘤更有可能發生淋巴結轉移。本研究將腫瘤直徑進行分層后發現,直徑<1 cm肺腺癌不存在淋巴結轉移,微乳頭型為淋巴結轉移的潛在危險因素。

本研究的局限性:首先,該研究為回顧性研究,需要進一步前瞻性研究證實;其次,本研究雖然發現肺腺癌淋巴結轉移的獨立危險因素,但沒有從分子層面進一步闡述;最后,為單中心研究,需要進一步多中心研究證實。

利益沖突:無。

作者貢獻:楊彥輝、謝曉陽負責論文撰寫及總體設計;羅雷、李曉亮、成欣負責數據搜集、分析、統計;李季、王毅負責論文的設計、修改及審閱。

目前,肺腺癌是我國常見的惡性腫瘤之一,嚴重威脅人類健康。隨著中國居民健康體檢意識及經濟水平的提高,早期肺腺癌大多以高危磨玻璃結節形式被微創外科手術切除,術后患者生存時間延長、生活質量高。解剖性肺葉切除+淋巴結清掃為非小細胞肺癌(non-small cell lung cancer,NSCLC)標準術式。但有學者[1-2]認為針對ⅠA期肺腺癌,選擇性與系統性淋巴結清掃術的遠期預后無顯著差異,然而,選擇性淋巴結清掃術可能會減小手術本身的創傷從而提高患者術后生活質量。對于NSCLC,尤其是早期肺腺癌,行系統性淋巴結清掃還是特異性采樣,學術界眾說紛紜,特別見于以下幾點:(1)少數早期肺腺癌(直徑≤3 cm)存在縱隔淋巴結跳躍性及隱匿性轉移;(2)部分肺腺癌存在惡性極高分子亞型(微乳頭型);(3)一些肺腺癌存在特殊浸潤及播散方式,氣道播散,血管、神經、脈管浸潤等。以上因素常常預測肺腺癌患者遠期不良預后,那么術前直徑≤3 cm肺腺癌患者術后出現淋巴結轉移是否與臨床及分子病理學特征存在一定相關性?因此,分析早期肺腺癌(直徑≤3 cm)術后淋巴結轉移獨立危險因素并通過臨床預測模型對患者精準治療可能會規范術者手術適應證,對避免遺漏潛在轉移病灶有一定的臨床價值。

1 資料與方法

1.1 臨床資料和分組

納入標準:(1)無腫瘤病史及新輔助治療;(2)術前行胸部 CT 或PET-CT檢查,示肺部結節≤3 cm單病灶;(3)病灶均經病理證實為肺腺癌;(4)術前檢查均排除遠處轉移及手術禁忌;(5)淋巴結采樣或清掃符合指南[3]要求。排除標準 :(1)檢查資料不完善;(2)術前合并其他惡性腫瘤。

連續收集我院2018年6月—2021年5月經胸腔鏡手術后病理證實肺腺癌病例資料。將患者隨機分為訓練集及驗證集。根據術后淋巴結是否出現轉移將患者分為淋巴結轉移組和無轉移組。

1.2 手術方法

所有患者行肺葉或肺段切除術,固定為2位高年資醫生主刀,右肺癌根治常規系統性清掃2、4、7、9、10、11、12組淋巴結,左肺癌根治則系統清掃4L、5、6、7、9、10、11、12組淋巴結,淋巴結清掃術過程中需完整切除淋巴結及周圍脂肪組織,清掃至少3站縱隔淋巴結,總數≥10個淋巴結。

1.3 研究方法

收集患者臨床和病理資料,包括性別、年齡、解剖位置、體重指數、腫瘤最大徑、病理亞型、增殖指數(Ki-67)表達水平、氣道播散情況、高密度脂蛋白膽固醇(high-density lipoprotein cholesterol,HDLC)、實性成分。體重指數分為<18.5 kg/m2、18.5~24.9 kg/m2、>24.9 kg/m2 3個區間。病理亞型分為貼壁、腺泡、乳頭型,微乳頭、實體型兩組。

1.4 統計學分析

正態分布的連續變量采用均數±標準差( ±s)描述。采用SPSS 26.0軟件對資料進行單因素和多因素分析。利用單因素logistic回歸分析確定直徑<3 cm肺腺癌術后淋巴結轉移危險因素。單因素分析中差異有統計學意義(雙側P≤0.05)的變量進入多因素分析。連續變量閾值轉換采用受試者工作特征(receiver operating characteristic,ROC)曲線或中位數計算。多因素logistic回歸向后似然比回歸法確定預測肺腺癌淋巴結轉移危險因素有效組合并建立回歸方程。分別針對訓練集及驗證集ROC曲線下面積(area under the curve,AUC)評價模型校準度。一致性檢驗判斷模型的判別能力,依據多因素logistic回歸分析結果建立列線圖(nomogram)使模型可視化。繪制臨床決策曲線(decision curve analysis,DCA)判定模型臨床實用性。列線圖及臨床決策曲線DCA繪制采用Stata16.0。

±s)描述。采用SPSS 26.0軟件對資料進行單因素和多因素分析。利用單因素logistic回歸分析確定直徑<3 cm肺腺癌術后淋巴結轉移危險因素。單因素分析中差異有統計學意義(雙側P≤0.05)的變量進入多因素分析。連續變量閾值轉換采用受試者工作特征(receiver operating characteristic,ROC)曲線或中位數計算。多因素logistic回歸向后似然比回歸法確定預測肺腺癌淋巴結轉移危險因素有效組合并建立回歸方程。分別針對訓練集及驗證集ROC曲線下面積(area under the curve,AUC)評價模型校準度。一致性檢驗判斷模型的判別能力,依據多因素logistic回歸分析結果建立列線圖(nomogram)使模型可視化。繪制臨床決策曲線(decision curve analysis,DCA)判定模型臨床實用性。列線圖及臨床決策曲線DCA繪制采用Stata16.0。

1.5 倫理審查

本研究經內江市第一人民醫院倫理委員會批準(編號:20220505)且獲得患者知情同意。

2 結果

2.1 臨床特征

最終入選患者249例,其中男117例,年齡(53.15±13.95)歲;女132例,年齡(47.36±13.10)歲。肺葉切除術 171 例、肺段切除術 78 例。249例肺腺癌患者中術后淋巴結轉移72例。經過隨機分層抽樣原則分為訓練集180例及驗證集69例。180例訓練集中術后淋巴結轉移58例;69例驗證集中,術后淋巴結轉移14例;見表1。

2.2 單因素和多因素分析

納入性別、年齡、吸煙史、解剖部位、腫瘤最大徑、病理亞型、Ki-67、氣道播散、HDLC、實性成分、淋巴結顯影資料共11個臨床及病理因素,單因素logistic回歸分析顯示腫瘤最大徑、病理亞型、Ki-67、氣道播散、HDLC、實性成分6個因素為肺腺癌淋巴結轉移危險因素(P<0.05)。

多因素logistic向后逐步回歸似然法顯示腫瘤最大徑、氣道播散、HDLC是肺腺癌淋巴結轉移獨立危險因素(P<0.05);見表2。

2.3 區分度及校準度

分別針對訓練集和驗證集繪制ROC曲線,AUC分別為0.863,0.847。Hosmer-Lemeshow檢驗評價模型最佳擬合度,P>0.05提示模型對肺腺癌隱匿性淋巴結轉移具備較好的區分能力。校準曲線提示,模型對診斷肺腺癌隱匿性淋巴結轉移具備較好準確性,多因素回歸方程為logit(P)=–4.691+0.817×腫瘤最大徑+1.186×病理亞型+1.212×Ki-67+1.669×氣道播散–1.123×HDLC;見圖1~2。

圖1

模型在訓練集和驗證集均表現良好的辨別能力

圖1

模型在訓練集和驗證集均表現良好的辨別能力

a:訓練集AUC=0.863;b:驗證集AUC=0.847

圖2

訓練集和驗證集均顯示良好校準度(χ2=0.297)

圖2

訓練集和驗證集均顯示良好校準度(χ2=0.297)

a:訓練集;b:驗證集

2.4 臨床決策曲線和列線圖

利用臨床決策曲線評價訓練集和驗證集不同閾值概率下模型的凈收益率,進一步驗證模型的臨床實用性。最終利用訓練集建立列線圖可視化模型。列線圖中,根據腫瘤最大徑、病理亞型、Ki-67表達、氣道播散、HDLC情況計算相對應分數,最終將分數進一步匯總投射到總分量表上,以預測淋巴結轉移概率;見圖3~4。

圖3

肺腺癌胸腔鏡術后淋巴結轉移預測模型的臨床決策曲線

圖3

肺腺癌胸腔鏡術后淋巴結轉移預測模型的臨床決策曲線

a:訓練集;b:驗證集

圖4

肺腺癌胸腔鏡術后淋巴結轉移預測模型的列線圖

圖4

肺腺癌胸腔鏡術后淋巴結轉移預測模型的列線圖

HDLC:高密度脂蛋白膽固醇;Ki-67:增殖指數

3 討論

基于肺腺癌臨床及分子病理特征,我們提出了一種新的預測模型,作為評估肺腺癌隱匿性淋巴結轉移有效手段。該模型在訓練集(AUC=0.863)和驗證集(AUC=0.847)均表現出良好的辨別能力。本研究入選的11個因素中,腫瘤最大徑、病理亞型、Ki-67、氣道播散、HDLC、實性成分6個因素確認為肺腺癌(直徑≤3 cm)淋巴結轉移潛在危險因素,最終經統計學分析確定了肺腺癌隱匿性淋巴結轉移3個獨立危險因素,即腫瘤最大徑、氣道播散、HDLC。

腫瘤直徑是評價腫瘤分期及遠期療效的重要指標[4-5],同時也是影響淋巴結轉移分級系統(TNM分期)基本要素。已有研究[5]顯示直徑腫瘤直徑≤1 cm肺腺癌發生淋巴結轉移的概率較低,這與本研究結果類似。Seok等[6]分析了413例直徑<3 cm肺腺癌的臨床資料,結果顯示腫瘤直徑越大,發生淋巴結轉移幾率越高,同時PET-CT最大攝取值與淋巴管浸潤是肺腺癌淋巴結轉移的獨立危險因素。Chen等[7]對1 018例肺腺癌進行研究,結果顯示在實性成分比、解剖部位等諸多因素中,腫瘤直徑是預測肺腺癌淋巴結轉移的可靠因素。

自世界衛生組織于2015年首次定義氣道播散概念后,學者們針對氣道播散分層分析及術前預測系統進行了諸多研究[8-9]。Han等[10]同樣將氣道播散距腫瘤的距離分為2級,Ⅰ級為氣道播散距腫瘤邊緣<2 500 μm,Ⅱ級為氣道播散距腫瘤邊緣≥2 500 μm。不論切除范圍如何,氣道播散Ⅱ級遠期預后更差。有學者將氣道播散現象作為肺腺癌復發轉移的危險因素,特別是在亞肺葉切除術,需要謹慎選擇。Yang等[11]對242例Ⅰ期肺腺癌進行研究,結果發現氣道播散為腫瘤直徑<2 cm經根治性肺葉切除患者獨立危險因素。Shiono等[12]的研究顯示氣道播散在318例Ⅰ期肺腺癌中與淋巴管侵襲和胸膜浸潤密切相關,是否發生氣道播散的病例5年生存率分別為 62.7%和91.1%(P<0.01)。本研究顯示氣道播散為肺腺癌淋巴結轉移的獨立危險因素,這同樣佐證了肺腺癌出現氣道播散時可能存在不良預后。氣道播散被視為肺腺癌一種新的侵襲模式,氣道播散陽性患者預后不良。然而,獲得氣道播散結果依賴于術后常規病檢結果,我們設想,如果術中冰凍病理能夠檢測到腫瘤氣道播散表達情況,這可能將直接影響具體手術方式。

Ki-67為細胞核內增值相關蛋白,存在于各個細胞周期,常常作為腫瘤增值活性的可靠標記。有研究[13-15]顯示,肺腺癌細胞Ki-67高表達時常常有較強的侵襲能力。同時,高表達的Ki-67提示患者不良預后及較早的復發轉移。Yan等[16]的研究顯示Ki-67表達與肺結節影像學特征存在一定相關性。在缺乏病理活檢的前提下,結節大小、實性成分等可以預測腫瘤增殖及侵襲能力等。Grant等[17]對曼尼托巴省腫瘤庫(MTB)肺癌標本中雄激素受體(androgen receptor,AR)和 Ki-67 的表達關系進行研究,結果顯示Ki-67 高表達與死亡和復發風險相關[HR=2.19,95%CI(1.30,3.70)],但AR與Ki-67同時高表達時,與復發或生存風險無關。本研究顯示,Ki-67為肺腺癌隱匿性淋巴結轉移潛在危險因素,同樣提示Ki-67高表達與肺腺癌不良預后有關。Ki-67結果判讀主要通過對標本進行免疫組織化學檢測,那么期待今后檢測技術的提高乃至術前可以通過抽血檢測或者術中冰凍病理獲得Ki-67表達情況,將會對整體手術方式及術后治療影響巨大。

膽固醇為一種環戊烷多氫菲的衍生物,廣泛存在于動物體內。根據含量多少可分為低密度脂膽固醇與HDLC。HDLC具有預防動脈粥樣硬化、降低冠心病病死率的功效。有研究[18]顯示,癌癥患者與正常人血脂水平相比,HDLC 水平顯著降低、預后較差。早期研究缺乏報道血清中HDLC水平或脂質代謝水平與肺腺癌淋巴結轉移的關系。Lv等[19]對192例肺腺癌血清HDLC 基線水平與EGFR突變關系進行研究,結果顯示HDLC 可以作為評估 EGFR 突變、療效和預測無進展生存期的有效標志物。本研究顯示,作為無創性生物學指標即低于基線水平的血清HDLC為肺腺癌淋巴結轉移的獨立危險因素,分析原因可能為:(1)血脂是構成細胞膜的重要組成部分,癌細胞的異常分裂和過度增殖易消耗大量脂類。癌細胞需要大量的總膽固醇來滿足其對原材料的需求,腫瘤細胞高代謝能力導致總膽固醇需求量激增,從而導致總膽固醇含量降低。(2)腫瘤細胞本身可產生的諸多細胞因子,如干擾素-2,通過抑制卵磷脂膽固醇酰基轉移酶活性而調控體內脂質代謝,引起嚴重的低膽固醇血癥等,但具體相關分子機制尚不清晰,需后續更深層的基礎研究加以證實。

肺微乳頭型腺癌是一種高級別低分化的肺腺癌亞型,數據顯示該類患者生存預后較其他亞型患者差[20-21]。Hung等[22]的研究顯示,Ⅰ期肺腺癌患者仍有20.1%的復發率,除年齡大、胸膜受侵犯因素外,高級別肺腺癌即微乳頭和實性肺腺癌也是復發的預測因素。Pani等[23]對2005—2017年接受治療且直徑≤2.0 cm的肺腺癌患者資料進行回顧性分析,在腺癌亞組分析中,以微乳頭狀為主的腫瘤更有可能發生淋巴結轉移。本研究將腫瘤直徑進行分層后發現,直徑<1 cm肺腺癌不存在淋巴結轉移,微乳頭型為淋巴結轉移的潛在危險因素。

本研究的局限性:首先,該研究為回顧性研究,需要進一步前瞻性研究證實;其次,本研究雖然發現肺腺癌淋巴結轉移的獨立危險因素,但沒有從分子層面進一步闡述;最后,為單中心研究,需要進一步多中心研究證實。

利益沖突:無。

作者貢獻:楊彥輝、謝曉陽負責論文撰寫及總體設計;羅雷、李曉亮、成欣負責數據搜集、分析、統計;李季、王毅負責論文的設計、修改及審閱。