引用本文: 許波, 鄭荊洲, 張澤. 容量移位整形術修復乳腺癌保乳術后乳房缺損的臨床療效觀察. 中國普外基礎與臨床雜志, 2024, 31(1): 74-79. doi: 10.7507/1007-9424.202308001 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國普外基礎與臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

2021年的統計數據[1]顯示,乳腺癌發病率在全球女性惡性腫瘤中居首位,新發病例高達226萬例,外科治療是其主要治療手段。乳腺癌行保乳術治療的臨床效果已得到有效證實,且已將它作為早期乳腺癌患者手術治療的標準術式[2],但在臨床實踐中仍有問題迫切需要解決,如保乳術后乳房畸形、不對稱等。近年來,整形外科理念和技術在保乳術中推廣應用,為傳統保乳術打開了新局面。Clough等[3]針對乳房組織切除量和手術難度對乳腺癌整形技術進行了分級,基于腫瘤位置制作了圖譜,為臨床實踐提供了可靠依據并得到廣泛肯定。已有大量研究對比了整形保乳與傳統保乳術的效果,發現前者可通過切除更多組織得到高比例陰性切緣,切緣陽性率、再次手術率、同側乳房復發率較傳統保乳術更低,術后美容效果較傳統保乳術更好[4-5]。容量移位和容積替代是保乳整形術的兩大技術,能在切除癌變組織的同時對非癌腺體組織實現替換、重塑、重排等處理[6-7]。保乳整形術治療可以保留乳房形態和外觀,提高手術滿意度,這對于乳腺癌患者身體形象、心理健康和生活質量具有積極影響。本研究通過回顧湖北民族大學附屬民大醫院(簡稱“我院”)的病例,探討了容量移位整形術和容積替代整形術的近期療效和遠期療效,期望能夠為乳腺癌患者選取最佳保乳整形術式提供參考,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 患者納入和排除標準及患者分組

回顧性收集2013年2月至2020年3月期間我院收治的乳腺癌保乳術后乳房缺損患者作為研究對象,本研究經湖北民族大學附屬民大醫院醫學倫理委員會審批(批文編號:P2023004)。納入標準:① 患者乳腺癌診斷符合相關標準[8],經術后病理結果確診,臨床分期為Ⅰ~Ⅱ期;② 首次進行保乳術;③ 術后接受隨訪并隨訪至少11~36個月;④ 術后接受規范化治療。排除標準:① 未達切緣陰性者;② 惡性鈣化灶呈彌漫性分布者;③ 炎性乳腺癌;④ 合并遠處臟器轉移者;⑤ 合并其他部位惡性腫瘤者。納入患者根據乳房整形方式分為容量移位整形保乳術組(簡稱“容量移位組” )和容積替代整形保乳術組(簡稱“容積替代組” )。

1.2 治療方法

術前準備同常規。① 切口形狀:根據腫瘤大小、位置、乳房體積及下垂度決定切口形狀,手術切口根據患者腫瘤所在象限具體位置設計。② 腫瘤切除范圍及切緣距離:術中腫瘤切除范圍應距離正常乳腺組織1.0~1.5 cm并將創面各個切緣做標記,若術中冰凍病理切片結果陽性則擴大切除范圍直至切緣陰性。③ 腋窩淋巴結處理:采用美藍示蹤法行腋窩前哨淋巴結活檢,若術中冰凍切片結果呈陽性則行No.1、2、3組淋巴結清掃。④ 整形保乳術:根據患者創面面積及殘留腺體大小選擇容量移位或容積替代整形術修復保乳術后乳腺缺損。容量移位整形術主要針對切除組織較少或乳房體積較大者,游離殘腔周圍的腺體并將其經旋轉、移位、縫合后關閉殘腔而實現塑形;容積替代整形術主要針對切除組織較多或乳房體積較小者,獲取乳腺以外組織移植于乳腺缺損部位,經皮下隧道將組織瓣轉移至缺損部位而實現修復塑形。⑤ 術后處理:在切除瘤體后、整形術前在各個切緣放置1枚鈦夾,以便于術后定位放射治療瘤床。術后符合化學藥物治療(簡稱“化療” )適應證者行常規輔助化療。

1.3 觀察指標

① 手術相關指標:切口長度、手術時間、術中出血量、切除標本體積及總住院時間。② 乳房美容效果:術后第6個月時采用SOMA-LNET評分[9]評估(信效度檢驗Cronbach α系數為0.887),共9個條目,每個條目1~4分,滿分9~36分,31~36分為“優秀” 、26~30分為“良好” 、21~25分為“一般” 、21分以下為“差” 。③ 術后并發癥:血腫、感染、切口裂開、上臂水腫、乳頭壞死、乳房皮膚壞死等。④ 患者主觀滿意度:參照《乳腺癌診療規范(2011年版) 》 [10] 制定調查表,在術后第6個月時開始調查,乳房外形兩側相同為“非常滿意” ,乳房外形兩側略有不同為“滿意” ,乳房外形兩側不同為“一般” ,患側乳房外形嚴重畸形為“不滿意” 。滿意度=(非常滿意+滿意)/總例數×100%。⑤ 隨訪及隨訪結果相關指標。隨訪方式采用回我院復查隨訪,患者術后2年內每季度復查1次,2年以后每半年復查1次,5年以后每年復查1次,觀察終點為死亡或達到隨訪限定時間(末次隨訪日期為2023年3月31日),記錄局部復發、3年無瘤生存率和3年總生存率。復發評判標準:通過影像檢查(CT、MRI、PET-CT)可見同側乳腺組織、胸壁、手術疤痕部位以及同側腋窩淋巴結、鎖骨上下淋巴結、內乳淋巴結復發為局部復發依據,根據影像學檢查確認時間為復發時間。復發診斷確立結合患者情況進行積極治療,腫瘤在手術區域范圍內且患者身體狀況允許可行手術切除治療;無法行手術治療患者采取輔助放化療及其相關綜合治療。

1.4 統計學方法

為減少單中心臨床研究病例選擇偏倚的影響及2組患者基線特征差異過大而造成的影響,本研究采取傾向評分匹配(propensity score matching,PSM)半徑匹配法對患者的基線數據中差異性過大的資料進行篩選和匹配,以此均衡組間混雜因素的影響。采用SPSS 24.0統計軟件對數據進行分析。采用Kolmogorov-Smirnov對計量數據進行正態分布檢驗,符合正態分布數據以均數±標準差(x±s)表示并采用獨立樣本均數比較的t檢驗,偏態分布數據用中位數(median,M)和上下四分位數(P25,P75)表示并用秩和檢驗;計數資料采用頻數和百分比(%)表示,比較采用成組χ2檢驗或Fisher確切概率法(簡稱“Fisher法” ),等級資料采用秩和檢驗;采用Kaplan-Meier法繪制3年無瘤和3年總生存曲線并且采用log-rank檢驗比較。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 納入患者的基本情況

本研究共納入符合研究條件的患者208例,其中容量移位組105例、容積替代組103例;PSM后62例,其中容量移位組33例、容積替代組29例,PSM前后2組患者的基線資料見表1。PSM后2組患者的基線資料除容量移位組的病灶最大徑小于容積替代組(P<0.05)外,2組患者的其他基線資料比較差異無統計學意義(P>0.05),見表1。

2.2 2組患者的近期療效結果

2.2.1 手術相關指標

2組患者的切口長度、手術時間及總住院時間比較差異無統計學意義(P>0.05),而與容積替代組比較,容量移位組的術中出血量更少(t=3.294,P=0.002)、切除標本體積更小(t=2.030,P=0.047),見表2。

2.2.2 美容效果及患者主觀滿意度

容量移位組的美容效果優良率高于容積替代組 [90.9%(30/33)比62.1%(18/29),OR(95%CI)=1.463(1.016,1.942),χ2=7.334,P=0.007],容量移位組的患者主觀滿意度高于容積替代組 [90.9%(30/33)比65.5%(19/29),OR(95%CI)=1.387(1.086,1.861),χ2=6.006,P=0.014],見表3。

2.2.3 術后并發癥

2組均未出現切口裂開和乳房皮膚壞死的情況,容量移位組和容積替代組患者的術后總并發癥發生率比較差異無統計學意義[15.15%(5/33)比10.34%(3/29),OR(95%CI)=1.465(0.837,1.981),Fisher法,P=0.854],具體并發癥見表4。

2.3 2組患者的隨訪結果

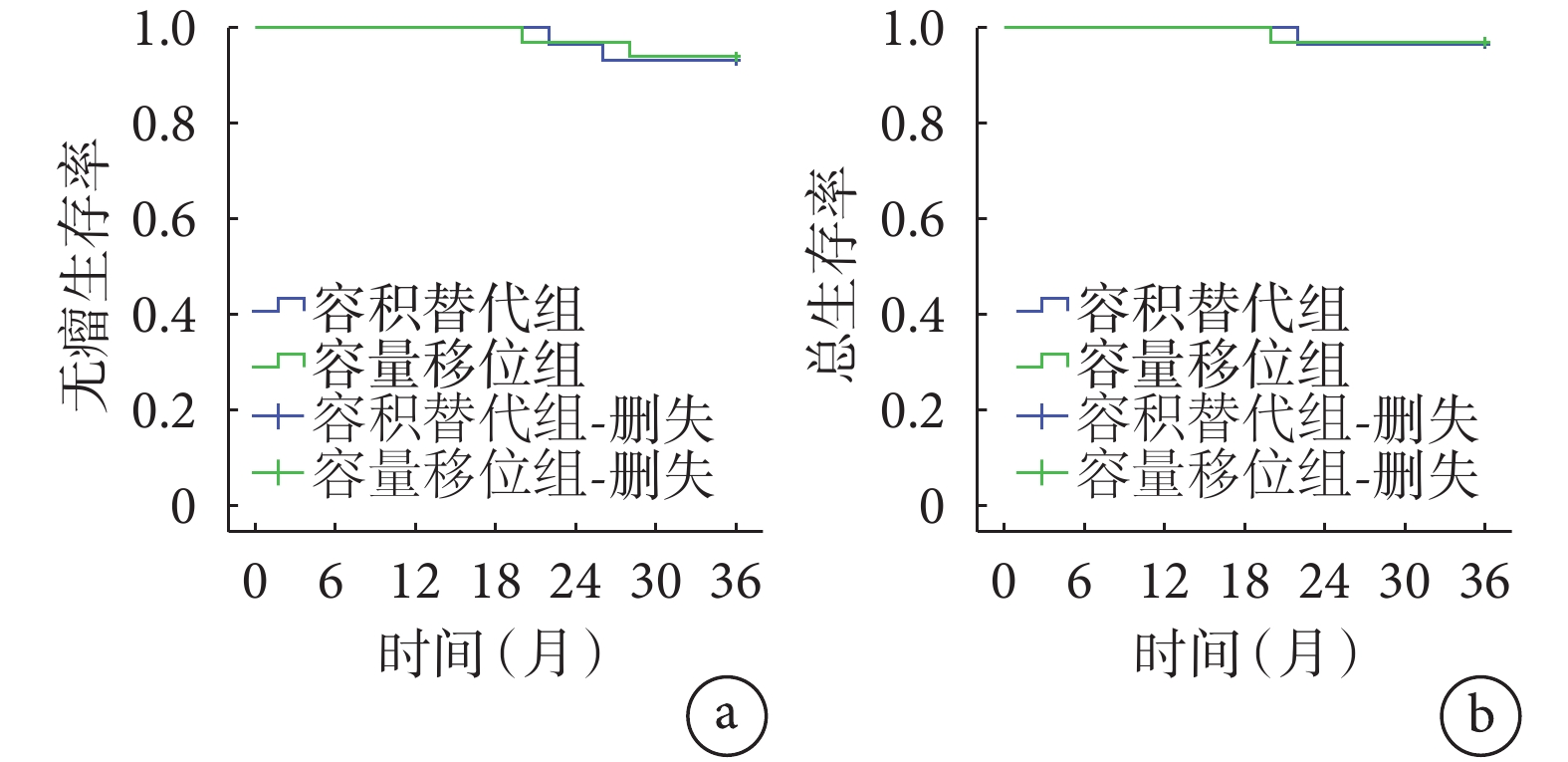

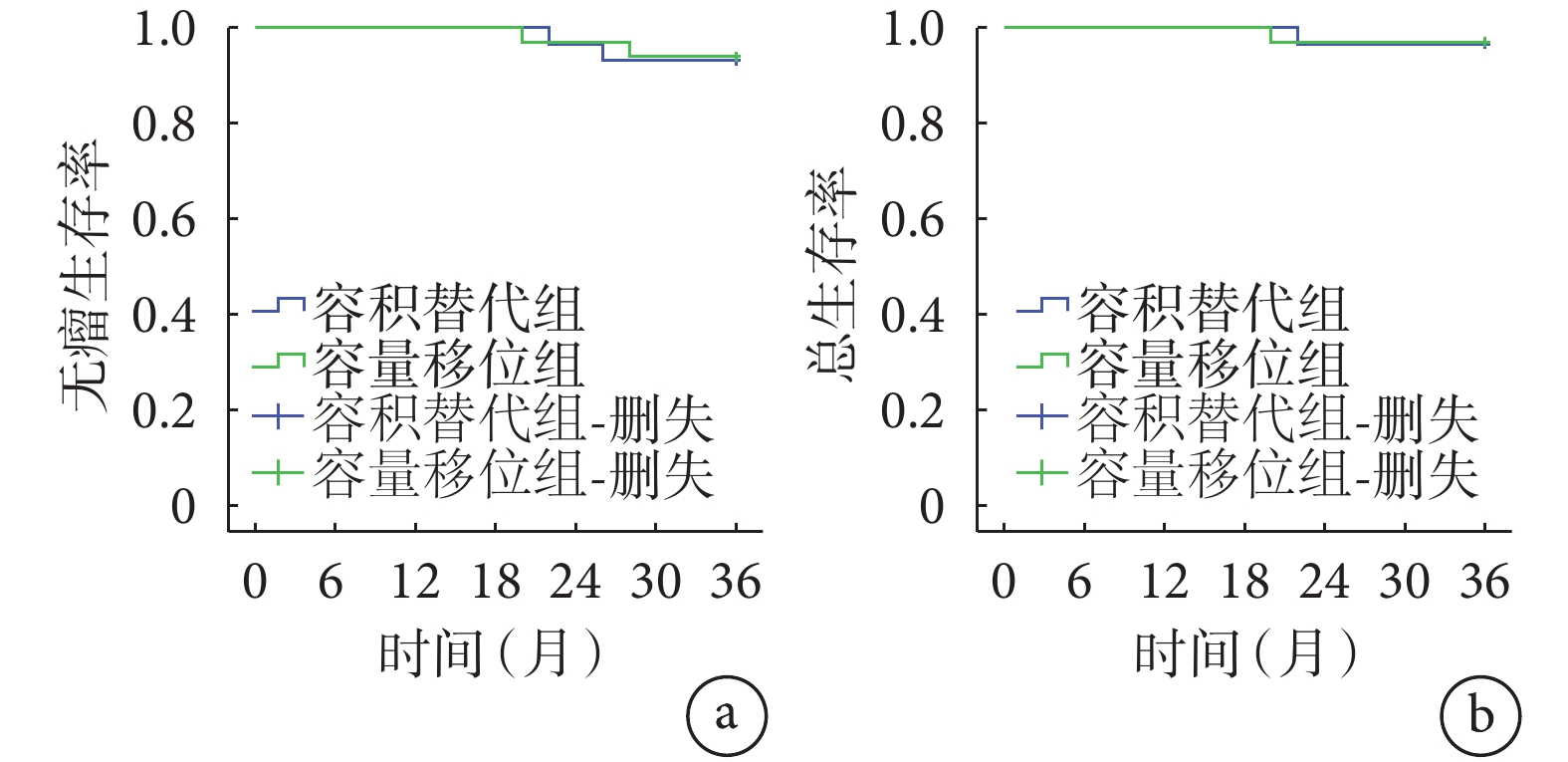

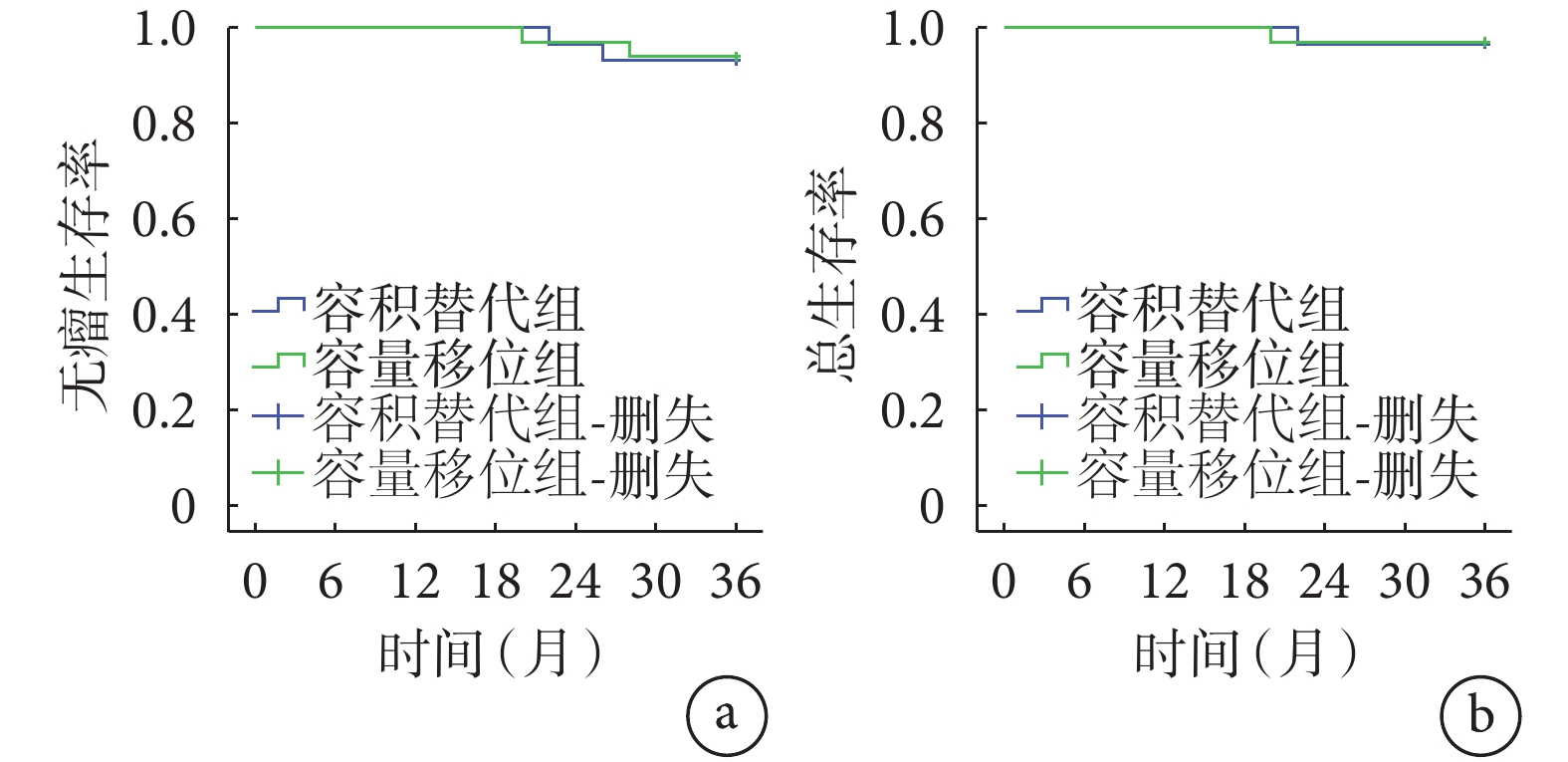

隨訪時間11~36個月,中位隨訪時間24個月,無失訪病例。2組患者的局部復發率、3年無瘤生存率和3年總生存率比較差異均無統計學意義(均P>0.05),見表5。2組患者的3年無瘤生存和3年總生存曲線比較差異均無統計學意義(χ2=0.018,P=0.894;χ2=0.006,P=0.936),見圖1。

圖1

示容量移位組和容積替代組3年無瘤生存(a)和3年總生存(b)曲線

圖1

示容量移位組和容積替代組3年無瘤生存(a)和3年總生存(b)曲線

3 討論

容量移位整形保乳術的特點是利用剩余乳腺腺體填充腫瘤切除后的殘腔,以滿足塑形和美容效果[11-12]。本研究中容量移位組采用SOMA-LNET評分法評估的美容效果優良率達90.9%、患者主觀滿意度達90.9%,均高于容積替代組(分別為62.1%和65.5%)且差異有統計學意義(P<0.05)。國外研究[13]也報道了乳腺癌患者采用整形保乳術獲得較傳統保乳術更優的乳房美容效果、主觀滿意度、自信心等的結論;同樣也有研究者[14]報道,整形保乳術后隨訪5年的患者乳房美容效果主觀滿意度優于傳統保乳術。研究分析其可能原因,接受容量移位整形保乳術患者病灶體積或術后乳腺組織缺損相較于接受容積替代整形保乳術患者更小,或乳房較大患者在病灶切除后殘留乳腺組織已滿足填充殘腔所需組織量,不再需要獲取乳腺外的組織加以填充,故術后乳房美學效果相對較好,相應患者主觀滿意度也隨之升高。

在本研究中,容量移位整形保乳術中出血量和切除標本體積較容積替代整形保乳術更少或更小。沈裕厚等[15]也報道了與本研究中類似的結論。分析其原因可能是,容量移位整形保乳術較容積替代整形保乳術切除腫瘤范圍小、缺損修復方式相對簡單,而容積替代整形保乳術需取乳腺外組織填充乳腺缺損位置,即需要行2個或2個以上部位手術,甚至還會出現多個科室聯合參與手術的情況[16];同時本研究中盡管采用了PSM方法平衡了不同手術患者基線資料的可比性,但是仍發現接受容量移位整形保乳術患者病灶最大徑較接受容積替代整形保乳術患者更小,可能會對其他結果有一定的影響,但總體來說,還是發現接受容量移位整形保乳術患者的術中出血量少于或切除標本體積小于接受容積替代整形保乳術患者,一方面提示了容量移位整形保乳術在病灶較小乳腺癌患者中使用率較高,不過今后可進一步選擇同樣或接近大小腫瘤進行比較分析;另外,容量移位整形保乳術在主觀滿意度方面高于容積替代整形保乳術,主要是因為它能夠保留乳房形態和外觀的自然度,減少手術創傷和并發癥的風險,以及保留乳腺功能和乳汁分泌能力[17],這些因素都可以提高患者對手術的滿意度。

Crown等[18]報道容量移位整形保乳術后總并發癥、感染及血腫發生率低于容積替代整形保乳術;Barellini等[19]研究也表示,容量移位整形保乳術血清腫和切口愈合不良發生率低于容積替代整形保乳術。以上研究結果均提示容量移位整形保乳術后并發癥發生率低于容積替代整形保乳術,而本研究2組術后總并發癥發生率比較差異無統計學意義,與上述研究不同。可能是手術技術的進步使醫生對手術風險的控制和處理能力更強,術前評估及手術方案選擇的精準性降低了手術風險,加之術后管理和護理的規范性,從而有效地減少了術后并發癥發生。總體來說,比較明確一點的是,容量移位整形結合乳腺癌保乳術不會增加手術相關并發癥風險,安全性較高。

本研究結果顯示,2組患者術后局部復發率、3年無瘤生存率和3年總生存率比較差異無統計學意義,證實了容量移位整形保乳術與容積替代整形保乳術具有相同的腫瘤安全性。有研究者[20]報道,2008–2013年間整形保乳手術比例在所有乳腺癌手術中明顯升高,且在3.4年中位隨訪期間整形保乳手術和傳統保乳手術3年無瘤生存率、總生存率方面差異無統計學意義,與本研究結果基本相符;另有國外研究者[21]報道,乳腺癌患者接受整形保乳手術后局部復發率、生存率分別為9.4%、95.7%;國內研究者[22]也報道,早期乳腺癌患者保乳術后2年復發率為5.08%,無進展生存率為88.14%。本研究中容量移位整形保乳術后局部復發率3.0%、3年無瘤生存率為93.9%、總生存率為97.0%,均優于上述研究,考慮可能與容量移位整形保乳術是一種通過移位假體或組織來修復乳房缺損的手術方法有關[23]。需要特別強調的是,在手術過程中,務必完整切除乳房內的腫瘤組織,確保手術切緣陰性和無腫瘤殘留,以便有效地降低局部復發風險[24-25];同時容量移位整形保乳術通常適用于早期乳腺癌患者,這些患者的腫瘤通常較小、分級較低,預后相對較好。因此,合適的患者在選擇容量移位整形保乳術后的局部復發率較低、3年無瘤生存率及總生存率較高。

總之,從本研究中相對有限的病例數據分析結果及文獻報道結果提示,容量移位整形修復乳腺癌保乳術后乳房缺損可獲得更佳的美容效果及獲得較高的患者主觀滿意度,并且不增加術后并發癥及腫瘤復發風險,遠期效果也較好。提示容量移位整形適用于乳腺癌保乳手術中組織缺損較小的患者,而容積替代整形對于乳腺癌保乳手術中組織缺損較大的患者效果可能更好,臨床上可根據患者組織缺損情況選擇合適的整形保乳術。但本研究得出的結論也需客觀看待,因為本研究的數據來源于單中心,樣本收集受多種因素限制,樣本量較小,普適性還需驗證,需要開展多中心、積累更多樣本量進一步深入研究。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:許波設計、實施研究及文章寫作和修改;許波、鄭荊洲和張澤收集、分析數據并做統計學處理;鄭荊洲指導并對文章審閱及提供支持。

倫理聲明:本研究通過了湖北民族大學附屬民大醫院醫學倫理委員會的審批(批文編號:P2023004)。

2021年的統計數據[1]顯示,乳腺癌發病率在全球女性惡性腫瘤中居首位,新發病例高達226萬例,外科治療是其主要治療手段。乳腺癌行保乳術治療的臨床效果已得到有效證實,且已將它作為早期乳腺癌患者手術治療的標準術式[2],但在臨床實踐中仍有問題迫切需要解決,如保乳術后乳房畸形、不對稱等。近年來,整形外科理念和技術在保乳術中推廣應用,為傳統保乳術打開了新局面。Clough等[3]針對乳房組織切除量和手術難度對乳腺癌整形技術進行了分級,基于腫瘤位置制作了圖譜,為臨床實踐提供了可靠依據并得到廣泛肯定。已有大量研究對比了整形保乳與傳統保乳術的效果,發現前者可通過切除更多組織得到高比例陰性切緣,切緣陽性率、再次手術率、同側乳房復發率較傳統保乳術更低,術后美容效果較傳統保乳術更好[4-5]。容量移位和容積替代是保乳整形術的兩大技術,能在切除癌變組織的同時對非癌腺體組織實現替換、重塑、重排等處理[6-7]。保乳整形術治療可以保留乳房形態和外觀,提高手術滿意度,這對于乳腺癌患者身體形象、心理健康和生活質量具有積極影響。本研究通過回顧湖北民族大學附屬民大醫院(簡稱“我院”)的病例,探討了容量移位整形術和容積替代整形術的近期療效和遠期療效,期望能夠為乳腺癌患者選取最佳保乳整形術式提供參考,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 患者納入和排除標準及患者分組

回顧性收集2013年2月至2020年3月期間我院收治的乳腺癌保乳術后乳房缺損患者作為研究對象,本研究經湖北民族大學附屬民大醫院醫學倫理委員會審批(批文編號:P2023004)。納入標準:① 患者乳腺癌診斷符合相關標準[8],經術后病理結果確診,臨床分期為Ⅰ~Ⅱ期;② 首次進行保乳術;③ 術后接受隨訪并隨訪至少11~36個月;④ 術后接受規范化治療。排除標準:① 未達切緣陰性者;② 惡性鈣化灶呈彌漫性分布者;③ 炎性乳腺癌;④ 合并遠處臟器轉移者;⑤ 合并其他部位惡性腫瘤者。納入患者根據乳房整形方式分為容量移位整形保乳術組(簡稱“容量移位組” )和容積替代整形保乳術組(簡稱“容積替代組” )。

1.2 治療方法

術前準備同常規。① 切口形狀:根據腫瘤大小、位置、乳房體積及下垂度決定切口形狀,手術切口根據患者腫瘤所在象限具體位置設計。② 腫瘤切除范圍及切緣距離:術中腫瘤切除范圍應距離正常乳腺組織1.0~1.5 cm并將創面各個切緣做標記,若術中冰凍病理切片結果陽性則擴大切除范圍直至切緣陰性。③ 腋窩淋巴結處理:采用美藍示蹤法行腋窩前哨淋巴結活檢,若術中冰凍切片結果呈陽性則行No.1、2、3組淋巴結清掃。④ 整形保乳術:根據患者創面面積及殘留腺體大小選擇容量移位或容積替代整形術修復保乳術后乳腺缺損。容量移位整形術主要針對切除組織較少或乳房體積較大者,游離殘腔周圍的腺體并將其經旋轉、移位、縫合后關閉殘腔而實現塑形;容積替代整形術主要針對切除組織較多或乳房體積較小者,獲取乳腺以外組織移植于乳腺缺損部位,經皮下隧道將組織瓣轉移至缺損部位而實現修復塑形。⑤ 術后處理:在切除瘤體后、整形術前在各個切緣放置1枚鈦夾,以便于術后定位放射治療瘤床。術后符合化學藥物治療(簡稱“化療” )適應證者行常規輔助化療。

1.3 觀察指標

① 手術相關指標:切口長度、手術時間、術中出血量、切除標本體積及總住院時間。② 乳房美容效果:術后第6個月時采用SOMA-LNET評分[9]評估(信效度檢驗Cronbach α系數為0.887),共9個條目,每個條目1~4分,滿分9~36分,31~36分為“優秀” 、26~30分為“良好” 、21~25分為“一般” 、21分以下為“差” 。③ 術后并發癥:血腫、感染、切口裂開、上臂水腫、乳頭壞死、乳房皮膚壞死等。④ 患者主觀滿意度:參照《乳腺癌診療規范(2011年版) 》 [10] 制定調查表,在術后第6個月時開始調查,乳房外形兩側相同為“非常滿意” ,乳房外形兩側略有不同為“滿意” ,乳房外形兩側不同為“一般” ,患側乳房外形嚴重畸形為“不滿意” 。滿意度=(非常滿意+滿意)/總例數×100%。⑤ 隨訪及隨訪結果相關指標。隨訪方式采用回我院復查隨訪,患者術后2年內每季度復查1次,2年以后每半年復查1次,5年以后每年復查1次,觀察終點為死亡或達到隨訪限定時間(末次隨訪日期為2023年3月31日),記錄局部復發、3年無瘤生存率和3年總生存率。復發評判標準:通過影像檢查(CT、MRI、PET-CT)可見同側乳腺組織、胸壁、手術疤痕部位以及同側腋窩淋巴結、鎖骨上下淋巴結、內乳淋巴結復發為局部復發依據,根據影像學檢查確認時間為復發時間。復發診斷確立結合患者情況進行積極治療,腫瘤在手術區域范圍內且患者身體狀況允許可行手術切除治療;無法行手術治療患者采取輔助放化療及其相關綜合治療。

1.4 統計學方法

為減少單中心臨床研究病例選擇偏倚的影響及2組患者基線特征差異過大而造成的影響,本研究采取傾向評分匹配(propensity score matching,PSM)半徑匹配法對患者的基線數據中差異性過大的資料進行篩選和匹配,以此均衡組間混雜因素的影響。采用SPSS 24.0統計軟件對數據進行分析。采用Kolmogorov-Smirnov對計量數據進行正態分布檢驗,符合正態分布數據以均數±標準差(x±s)表示并采用獨立樣本均數比較的t檢驗,偏態分布數據用中位數(median,M)和上下四分位數(P25,P75)表示并用秩和檢驗;計數資料采用頻數和百分比(%)表示,比較采用成組χ2檢驗或Fisher確切概率法(簡稱“Fisher法” ),等級資料采用秩和檢驗;采用Kaplan-Meier法繪制3年無瘤和3年總生存曲線并且采用log-rank檢驗比較。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 納入患者的基本情況

本研究共納入符合研究條件的患者208例,其中容量移位組105例、容積替代組103例;PSM后62例,其中容量移位組33例、容積替代組29例,PSM前后2組患者的基線資料見表1。PSM后2組患者的基線資料除容量移位組的病灶最大徑小于容積替代組(P<0.05)外,2組患者的其他基線資料比較差異無統計學意義(P>0.05),見表1。

2.2 2組患者的近期療效結果

2.2.1 手術相關指標

2組患者的切口長度、手術時間及總住院時間比較差異無統計學意義(P>0.05),而與容積替代組比較,容量移位組的術中出血量更少(t=3.294,P=0.002)、切除標本體積更小(t=2.030,P=0.047),見表2。

2.2.2 美容效果及患者主觀滿意度

容量移位組的美容效果優良率高于容積替代組 [90.9%(30/33)比62.1%(18/29),OR(95%CI)=1.463(1.016,1.942),χ2=7.334,P=0.007],容量移位組的患者主觀滿意度高于容積替代組 [90.9%(30/33)比65.5%(19/29),OR(95%CI)=1.387(1.086,1.861),χ2=6.006,P=0.014],見表3。

2.2.3 術后并發癥

2組均未出現切口裂開和乳房皮膚壞死的情況,容量移位組和容積替代組患者的術后總并發癥發生率比較差異無統計學意義[15.15%(5/33)比10.34%(3/29),OR(95%CI)=1.465(0.837,1.981),Fisher法,P=0.854],具體并發癥見表4。

2.3 2組患者的隨訪結果

隨訪時間11~36個月,中位隨訪時間24個月,無失訪病例。2組患者的局部復發率、3年無瘤生存率和3年總生存率比較差異均無統計學意義(均P>0.05),見表5。2組患者的3年無瘤生存和3年總生存曲線比較差異均無統計學意義(χ2=0.018,P=0.894;χ2=0.006,P=0.936),見圖1。

圖1

示容量移位組和容積替代組3年無瘤生存(a)和3年總生存(b)曲線

圖1

示容量移位組和容積替代組3年無瘤生存(a)和3年總生存(b)曲線

3 討論

容量移位整形保乳術的特點是利用剩余乳腺腺體填充腫瘤切除后的殘腔,以滿足塑形和美容效果[11-12]。本研究中容量移位組采用SOMA-LNET評分法評估的美容效果優良率達90.9%、患者主觀滿意度達90.9%,均高于容積替代組(分別為62.1%和65.5%)且差異有統計學意義(P<0.05)。國外研究[13]也報道了乳腺癌患者采用整形保乳術獲得較傳統保乳術更優的乳房美容效果、主觀滿意度、自信心等的結論;同樣也有研究者[14]報道,整形保乳術后隨訪5年的患者乳房美容效果主觀滿意度優于傳統保乳術。研究分析其可能原因,接受容量移位整形保乳術患者病灶體積或術后乳腺組織缺損相較于接受容積替代整形保乳術患者更小,或乳房較大患者在病灶切除后殘留乳腺組織已滿足填充殘腔所需組織量,不再需要獲取乳腺外的組織加以填充,故術后乳房美學效果相對較好,相應患者主觀滿意度也隨之升高。

在本研究中,容量移位整形保乳術中出血量和切除標本體積較容積替代整形保乳術更少或更小。沈裕厚等[15]也報道了與本研究中類似的結論。分析其原因可能是,容量移位整形保乳術較容積替代整形保乳術切除腫瘤范圍小、缺損修復方式相對簡單,而容積替代整形保乳術需取乳腺外組織填充乳腺缺損位置,即需要行2個或2個以上部位手術,甚至還會出現多個科室聯合參與手術的情況[16];同時本研究中盡管采用了PSM方法平衡了不同手術患者基線資料的可比性,但是仍發現接受容量移位整形保乳術患者病灶最大徑較接受容積替代整形保乳術患者更小,可能會對其他結果有一定的影響,但總體來說,還是發現接受容量移位整形保乳術患者的術中出血量少于或切除標本體積小于接受容積替代整形保乳術患者,一方面提示了容量移位整形保乳術在病灶較小乳腺癌患者中使用率較高,不過今后可進一步選擇同樣或接近大小腫瘤進行比較分析;另外,容量移位整形保乳術在主觀滿意度方面高于容積替代整形保乳術,主要是因為它能夠保留乳房形態和外觀的自然度,減少手術創傷和并發癥的風險,以及保留乳腺功能和乳汁分泌能力[17],這些因素都可以提高患者對手術的滿意度。

Crown等[18]報道容量移位整形保乳術后總并發癥、感染及血腫發生率低于容積替代整形保乳術;Barellini等[19]研究也表示,容量移位整形保乳術血清腫和切口愈合不良發生率低于容積替代整形保乳術。以上研究結果均提示容量移位整形保乳術后并發癥發生率低于容積替代整形保乳術,而本研究2組術后總并發癥發生率比較差異無統計學意義,與上述研究不同。可能是手術技術的進步使醫生對手術風險的控制和處理能力更強,術前評估及手術方案選擇的精準性降低了手術風險,加之術后管理和護理的規范性,從而有效地減少了術后并發癥發生。總體來說,比較明確一點的是,容量移位整形結合乳腺癌保乳術不會增加手術相關并發癥風險,安全性較高。

本研究結果顯示,2組患者術后局部復發率、3年無瘤生存率和3年總生存率比較差異無統計學意義,證實了容量移位整形保乳術與容積替代整形保乳術具有相同的腫瘤安全性。有研究者[20]報道,2008–2013年間整形保乳手術比例在所有乳腺癌手術中明顯升高,且在3.4年中位隨訪期間整形保乳手術和傳統保乳手術3年無瘤生存率、總生存率方面差異無統計學意義,與本研究結果基本相符;另有國外研究者[21]報道,乳腺癌患者接受整形保乳手術后局部復發率、生存率分別為9.4%、95.7%;國內研究者[22]也報道,早期乳腺癌患者保乳術后2年復發率為5.08%,無進展生存率為88.14%。本研究中容量移位整形保乳術后局部復發率3.0%、3年無瘤生存率為93.9%、總生存率為97.0%,均優于上述研究,考慮可能與容量移位整形保乳術是一種通過移位假體或組織來修復乳房缺損的手術方法有關[23]。需要特別強調的是,在手術過程中,務必完整切除乳房內的腫瘤組織,確保手術切緣陰性和無腫瘤殘留,以便有效地降低局部復發風險[24-25];同時容量移位整形保乳術通常適用于早期乳腺癌患者,這些患者的腫瘤通常較小、分級較低,預后相對較好。因此,合適的患者在選擇容量移位整形保乳術后的局部復發率較低、3年無瘤生存率及總生存率較高。

總之,從本研究中相對有限的病例數據分析結果及文獻報道結果提示,容量移位整形修復乳腺癌保乳術后乳房缺損可獲得更佳的美容效果及獲得較高的患者主觀滿意度,并且不增加術后并發癥及腫瘤復發風險,遠期效果也較好。提示容量移位整形適用于乳腺癌保乳手術中組織缺損較小的患者,而容積替代整形對于乳腺癌保乳手術中組織缺損較大的患者效果可能更好,臨床上可根據患者組織缺損情況選擇合適的整形保乳術。但本研究得出的結論也需客觀看待,因為本研究的數據來源于單中心,樣本收集受多種因素限制,樣本量較小,普適性還需驗證,需要開展多中心、積累更多樣本量進一步深入研究。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:許波設計、實施研究及文章寫作和修改;許波、鄭荊洲和張澤收集、分析數據并做統計學處理;鄭荊洲指導并對文章審閱及提供支持。

倫理聲明:本研究通過了湖北民族大學附屬民大醫院醫學倫理委員會的審批(批文編號:P2023004)。