引用本文: 張明輝, 隋洺驊, 邱甜甜, 孫雪, 譚曉, 侯代倫. 細支氣管腺瘤25例臨床及CT征象. 中國胸心血管外科臨床雜志, 2024, 31(8): 1127-1132. doi: 10.7507/1007-4848.202210048 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國胸心血管外科臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

細支氣管腺瘤(bronchiolar adenoma,BA)是一組起源于肺外周細支氣管上皮的良性或惡性潛能未定型腫瘤[1]。2018年Chang等[2]首先提出BA的概念,并依據腫瘤組織形態和免疫表型特征與近端細支氣管到遠端呼吸性細支氣管黏膜上皮變化的相似性,將BA分為近端型和遠端型。BA的提出是對肺纖毛黏液結節性乳頭狀腫瘤(ciliated muconodular papillary tumor,CMPT)的進一步擴充[3]。2021年第5版世界衛生組織胸部腫瘤最新分類中新增了BA/CMPT,并明確指出其為良性腫瘤[4]。目前對于BA/CMPT臨床及影像學特征方面的研究相對較少。本研究收集25例經手術病理確診的BA病例,總結BA的臨床及CT影像特點,以提高對該病的認識及其診斷與鑒別診斷能力,降低術前誤診率,為臨床擬定合理治療方案提供依據。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

回顧性分析于臨沂市人民醫院及煙臺毓璜頂醫院2016—2021年間病理確診為BA/CMPT患者的臨床資料。納入標準:(1)經術后病理顯示有BA形態特征并行免疫組織化學(免疫組化)染色明確診斷為BA;(2)有完整的臨床資料及影像學資料;(3)需有薄層重建圖像(層厚≤1.0 mm)。排除標準:(1)經影像科醫師確認因運動呼吸偽影過重等因素致圖像質量不能滿足診斷要求;(2)經病理免疫組化仍不能明確診斷BA/CMPT的患者。

1.2 檢查方法

采用16排以上多層螺旋 CT(MSCT)進行常規胸部掃描。所有患者取仰臥位,囑患者雙臂上舉過頭,吸氣后屏氣掃描。掃描范圍從肺尖到肺底。

常規CT掃描的技術參數為:管電壓100~120 kV,管電流100~350 mAs,掃描層厚5.0 mm,層距2.0~5.0 mm,矩陣512×512。掃描結束后使用骨算法和軟組織算法分別進行圖像的薄層重建,層厚≤1.0 mm。

1.3 圖像分析

對2名經驗豐富的影像科診斷醫師進行培訓,設定統一的評價標準,對納入研究的影像學檢查結果獨立進行分析,評估記錄,當意見不一致時,協商達成一致意見。主要觀察內容包括:病變部位、病變大小、病變密度(純磨玻璃、混合磨玻璃、實性結節)、病變CT值、病變形態及邊緣(與鄰近肺組織交界面是否清晰)以及以下伴隨征象:毛刺征、空泡征、空洞征、與相鄰近支氣管及血管束關系、與鄰近胸膜關系(有無胸膜牽拉形成胸膜凹陷征)。

1.4 統計學分析

采用SPSS 22.0軟件進行數據分析。正態分布的計量資料以均數±標準差( ±s)描述,計數資料以例或百分比(%)描述。

±s)描述,計數資料以例或百分比(%)描述。

1.5 倫理審查

本研究經臨沂市人民醫院醫學倫理委員會批準,批準號:YX200433。

2 結果

2.1 一般資料

最終共有25例BA/CMPT患者納入研究,其中男6例、女19例,年齡32~73(58.6±10.1)歲,≥60歲者15例(60.0%)。25例患者中,僅1例患者有吸煙史,2例患者有飲酒史。23例為體檢發現病變,1例因咳嗽、少量黃痰、咳血發現病變,1例因干咳10個月發現病變。12例無任何基礎疾病,9例有高血壓病史,5例有冠心病病史,4例有糖尿病病史,僅1例有慢性支氣管炎病史。術前13例行單光子發射計算機斷層成像術(single-photon emission computed tomography,SPECT)檢查,未見明顯異常。23例患者行胸部CT隨訪(術后8例患者半年或1年定期隨訪,15例患者不定期隨訪);2例患者因無任何臨床癥狀,術后未進行胸部CT隨訪復查,為電話隨訪。隨訪時間為14~45個月,所有患者狀態良好,隨訪期間均未出現復發或轉移;見表1。

2.2 影像資料

本組25例患者中,病變位于右肺上葉5例,右肺下葉8例,右肺中葉1例,左肺上葉3例,左肺下葉8例;位于雙肺上中葉9例,雙肺下葉16例。位于肺外帶22例,肺內中帶3例。

病變類圓形11例,不規則形星芒狀14例;邊界清楚22例,邊界不清3例;純磨玻璃/混合磨玻璃6例,實性結節19例;有中心小空洞11例,無中心小空洞14例;有單支細支氣管血管連接征18例,無供血血管征7例;與鄰近胸膜粘連6例,與鄰近胸膜無粘連19例;有縱隔淋巴結腫大1例,無縱隔淋巴結腫大24例;見表1。

25例患者中有2例行增強CT掃描,其中1例病變較小,較難測量實際CT值;另1例病變平掃CT值約為22 Hu,增強掃描動脈期CT值約為50 Hu,至靜脈期時CT值降低,約為32 Hu,病變增強幅度為28 Hu,增強病例數較少,本次研究對增強病例不作具體分析。

2.3 細支氣管腺瘤病理特征

25例BA患者病理特征為:(1)大體表現:無包膜、邊界清晰的灰白色結節,切面質軟,部分病例可有粘滑感,腫瘤最大徑4~26 mm。(2)鏡下表現:腫瘤呈結節狀生長,由不同比例的纖毛細胞、黏液細胞和基底細胞排列呈腺管樣、乳頭樣、平坦型結構,或以上幾種結構混合存在。腫瘤細胞無明顯異型性、未見明顯核分裂象和壞死。腫瘤周圍肺泡腔內常可見大量黏液,部分病例可觀察到腫瘤與支氣管血管束關系密切,腫瘤內及其周圍可見細支氣管及伴行的厚壁血管。(3)免疫組化:所有病例均通過免疫組化染色進一步明確診斷,TTF-1在腫瘤細胞呈強而彌漫陽性表達,CK5/6 和 p40 在基底細胞呈連續陽性表達,核增殖抗原Ki-67(MIB1)均為低表達(<5%)。(4)基因檢測:對本組6例患者行BRAF基因檢測(檢測位點T1799A),其中1例示BRAF基因V600E突變。

3 討論

3.1 細支氣管腺瘤的臨床分析

大多數BA患者發生在東亞地區[5],西方國家有少數病例報道[6]。這種不同的地域分布可能與基因有關,相信未來的研究可能會明確這些腫瘤的全球發病率,但目前尚不清楚這一病變是否存在種族易感性。BA多好發于中老年患者,女性占非常輕微的優勢,與文獻[5,7-9]報道基本相符。吸煙和BA之間沒有明確的相關性。BA患者通常無癥狀,大多數情況下病變多通過體檢或對其他疾病或惡性腫瘤進行隨訪時偶然發現[8,10-11]。本組僅1例患者有吸煙史,23例為體檢發現,僅1例因咳嗽、少量黃痰、咳血發現病變,另有1例因干咳10個月發現病變,該組病例大部分患者無吸煙史,這也證明了BA發病與吸煙史無明確關系,而且大多數患者無臨床癥狀;12例無任何基礎疾病,10例有高血壓病史,5例有冠心病病史,4例有糖尿病病史,僅有1例慢性支氣管炎病史,該組病例僅有1例患者有肺部基礎疾病,可以推測BA發病與是否存在肺部基礎疾病無關;術前13例病例行SPECT檢查,未見明顯異常;術后6例患者行BRAF基因檢測(檢測位點T1799A),其中1例BRAF基因V600E突變;所有病變免疫組化Ki-67(MIB1)均<5%;術后隨訪14~45個月均未見復發及轉移,這也證明了BA為一種良性腫瘤性病變。

病理上,BA肉眼可見邊界清晰的灰白色結節,BA腫瘤切片多較柔軟,邊界清楚,無包膜,部分病變切面呈膠凍狀或黏液狀,位于胸膜表面正下方的很少見到胸膜回縮。鏡下觀察:大部分病變病灶中央或周圍可見支氣管和小動脈伴隨。腫瘤細胞由腔面細胞層和基底細胞層組成,腔面細胞層含數量不等的纖毛柱狀細胞、黏液細胞[7-8,12]。根據腔面細胞組成將其分為近端型和遠端型,近端型多呈乳頭型或平坦型,含中等到豐富的黏液細胞和纖毛細胞,腔面細胞TTF-1陰性或弱陽性,類似于近端細支氣管的細胞構成。遠端型多呈平坦型,腫瘤細胞排列成腺管狀或貼壁樣生長。腫瘤僅含有少量甚至沒有黏液細胞和纖毛細胞,腔面細胞TTF-1陽性,類似呼吸性細支氣管或肺泡管[2,13-16]。無論是近端型還是遠端型,均無特殊臨床意義。

目前BA的首選治療方法為手術切除,根據腫瘤位置及大小決定手術方式,肺邊緣陰性的肺楔形切除術或部分切除術后患者均預后良好。將來,利用影像學及病理學技術,在術前明確BA診斷,能更好地確定手術范圍,在保證患者預后的情況下盡可能保留患者肺功能,提高患者術后生活質量。

3.2 細支氣管腺瘤的CT影像學特征

本研究中發現,64.0%(16/25)BA發生于雙肺下葉,其中32.0%(8/25)發生于右肺下葉;88.0%(22/25)發生于肺外帶。BA好發生于雙肺下葉肺野外帶,以右肺下葉偏多,與文獻[17-18]報道相符。25例病例中,病變形態為類圓形占44.0%(11/25),病變形態表現為不規則形占56.0%(14/25),影像學上BA多表現為邊界清晰的不規則形小結節影,與文獻[19]報道一致。本組病例表現為純磨玻璃/混合磨玻璃結節占24.0%(6/25),表現為實性結節占76.0%(19/25);BA可以表現為純磨玻璃或者混合磨玻璃結節,但更多表現為實性不規則小結節影,本組病例中表現為實性小結節占76.0%。本組病例出現中心小空洞的占44.0%(11/25),無中心小空洞的占56.0%(14/25),BA在CT上表現為中央小空洞,中央小空洞可能代表擴張的支氣管或黏液池[20]。有單支細支氣管血管征的占72.0%(18/25),無單支細支氣管血管征的占28.0%(7/25)。CT影像上發現,BA多為中等大小的血管和細支氣管并行,支氣管血管束與病變相連。與鄰近胸膜粘連的占24.0%(6/25),與鄰近胸膜無粘連的占76.0%(19/25);部分BA周圍的一些反應性改變,可能會與鄰近胸膜輕度粘連。BA是一種良性腫瘤,無淋巴結及其他轉移情況。本組病例中有1例患者淋巴結腫大,CT上該淋巴結內部可見脂肪組織,術后病理顯示該腫大淋巴結為反應性增生,無轉移情況。

BA影像表現多樣,有文獻[21]報道BA也可表現為囊腔型或囊腫型,但更多表現為不規則實性小結節型。不規則實性小結節型BA可呈明顯不規則改變而表現為類似小星芒樣改變,與原位腺癌及微浸潤腺癌的表現明顯不同,推測該征象可作為診斷BA的特征性影像學表現(圖1)。部分病變中心區可見小空洞樣改變,腫瘤內黏液池的存在,可能是CT上小空洞形成的原因,中央小空洞也為BA的一個較特征性影像學征象[11,14](圖2)。病理上,BA位于細支氣管周圍,可觀察到進入腫瘤的不成對的肌性中等大小動脈,在CT影像上可見BA與細支氣管血管束相連,我們認為這可以叫單支細支氣管血管束連接征,如果在橫斷位沒能發現單支細支氣管血管束連接征,可以通過多平面重建(multi-planar reconstruction,MPR)尋找這一征象,可能會在MPR圖像中找到單支細支氣管血管束連接征,這也是BA的一個特征性影像學表現。綜上,形態不規則的星芒樣小結節、中心小空洞影、單支細支氣管血管束與病變相連為BA相對特異的影像學表現。增強CT掃描,BA可能為中等強化,因本組病變僅有1例增強CT可測得CT值,尚不能明確BA的強化CT特征。

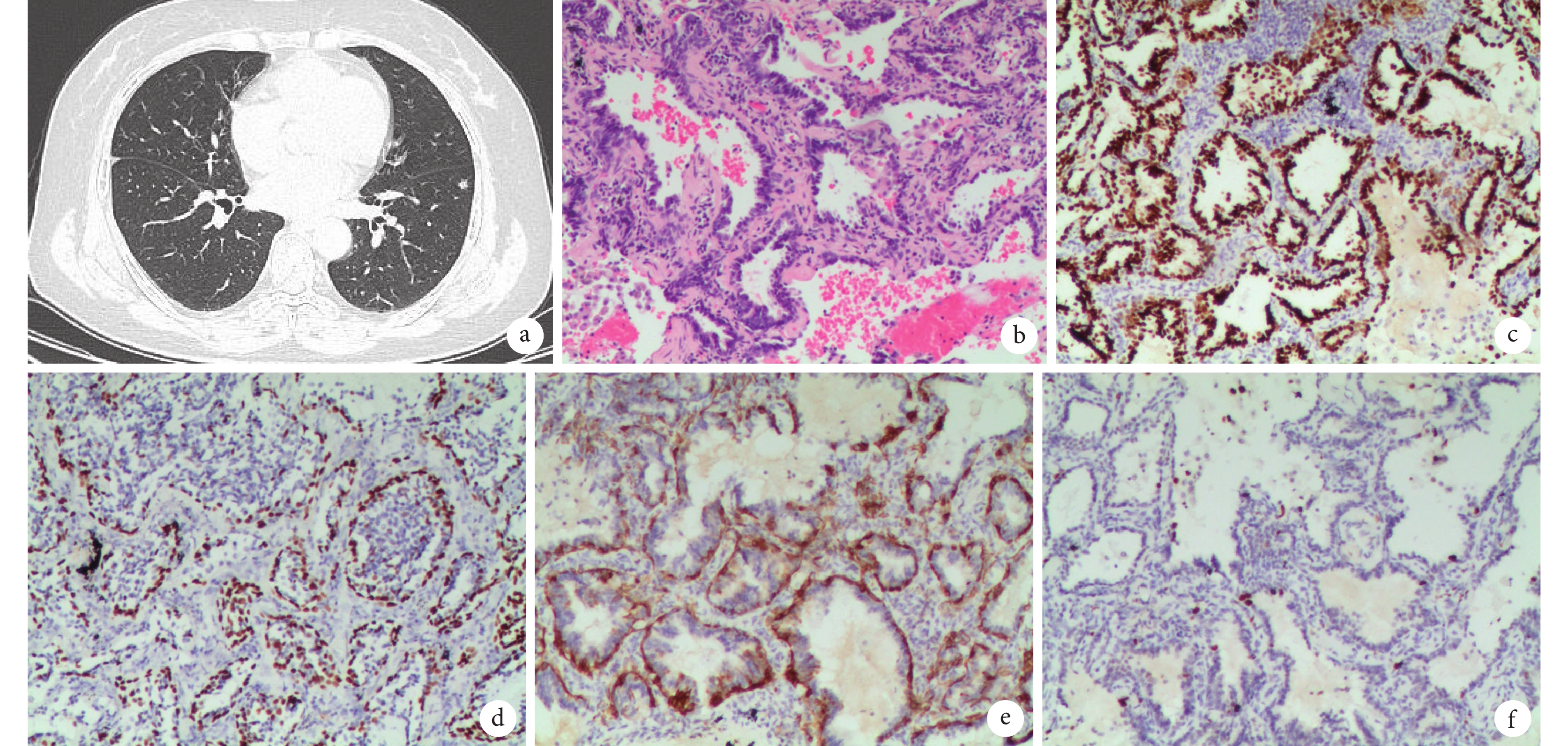

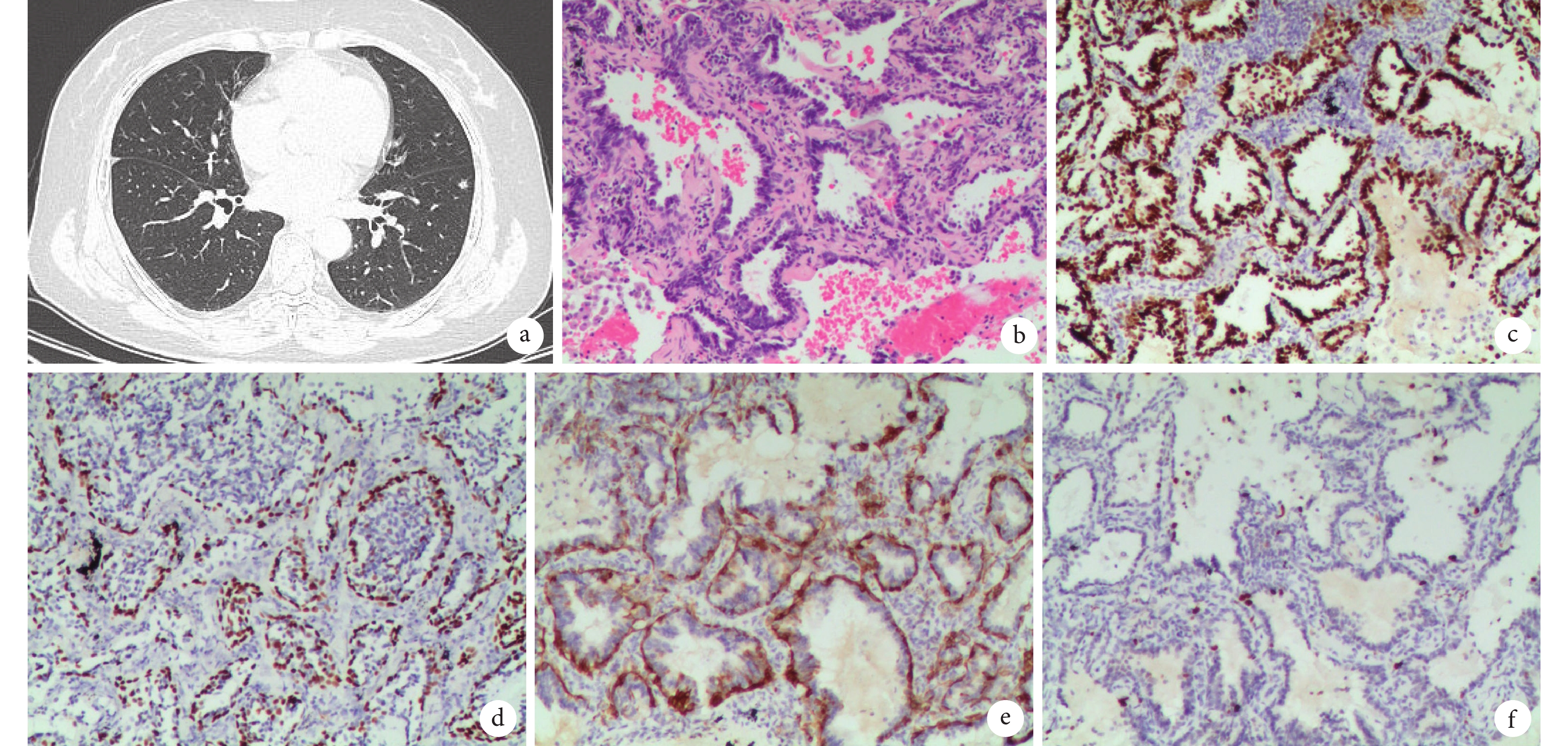

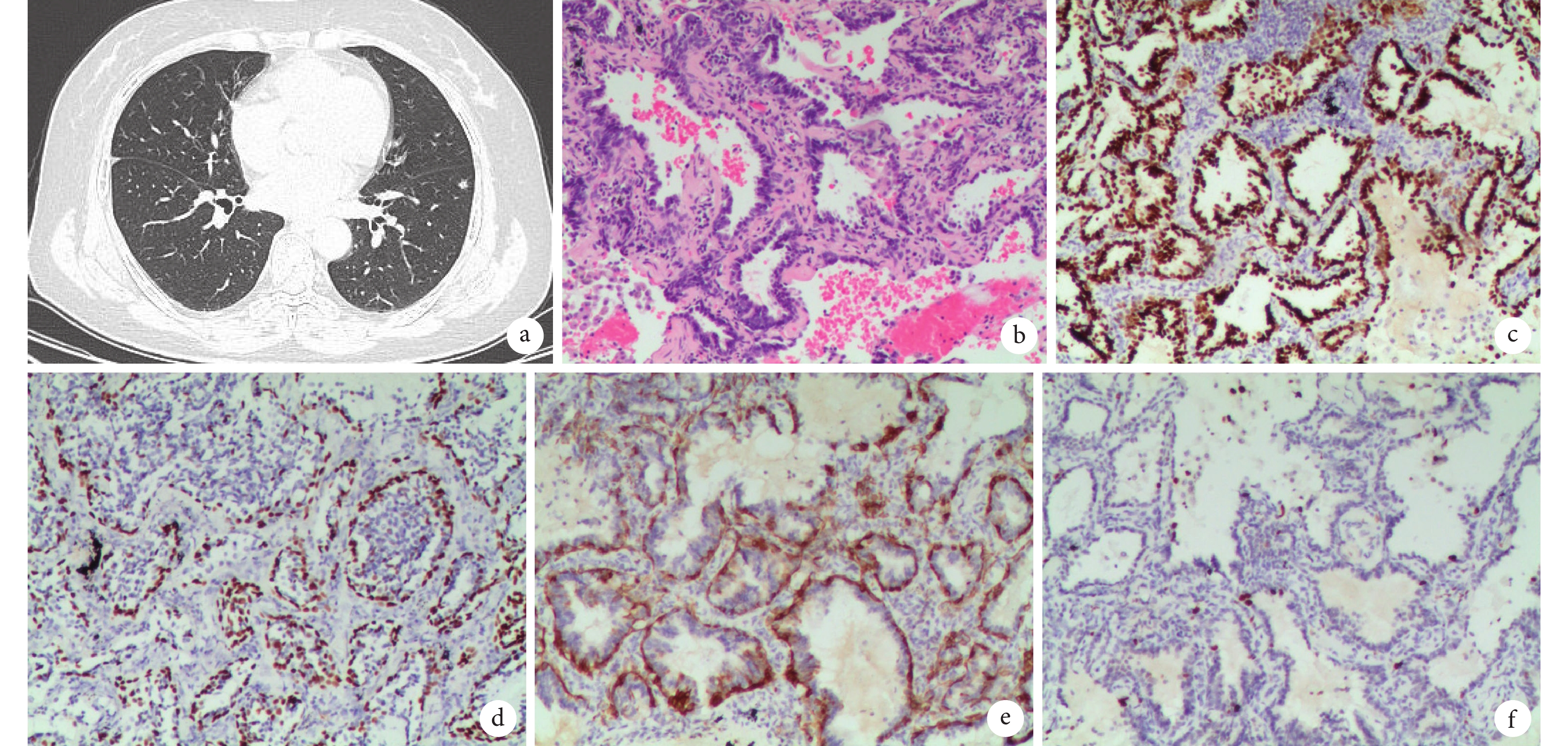

圖1

細支氣管腺瘤患者1 的CT影像及病理圖

圖1

細支氣管腺瘤患者1 的CT影像及病理圖

女,55歲,體檢發現左肺下葉小結節;CT影像及病理圖片:左肺下葉不規則實性結節,呈星芒樣改變;鏡下:腫瘤細胞沿肺泡壁生長,由基底細胞層和腔面細胞層構成雙層結構,腔面細胞層由纖毛細胞構成,呈貼壁狀生長;免疫組化:基底細胞層和腔面細胞層纖毛細胞表達TTF-1;基底細胞核p40陽性表達;基底細胞胞漿表達CK5/6;極少數基底細胞及腔面細胞表達Ki-67(MIB1)(約1%);a:左肺下葉不規則小結節,呈星芒樣改變;b:病理確診細支氣管腺瘤(HE染色,×100);c:TTF-1(IHC染色,×100);d:p40(IHC染色,×100);e:CK5/6(IHC染色,×100);f:Ki-67(IHC染色,×100)

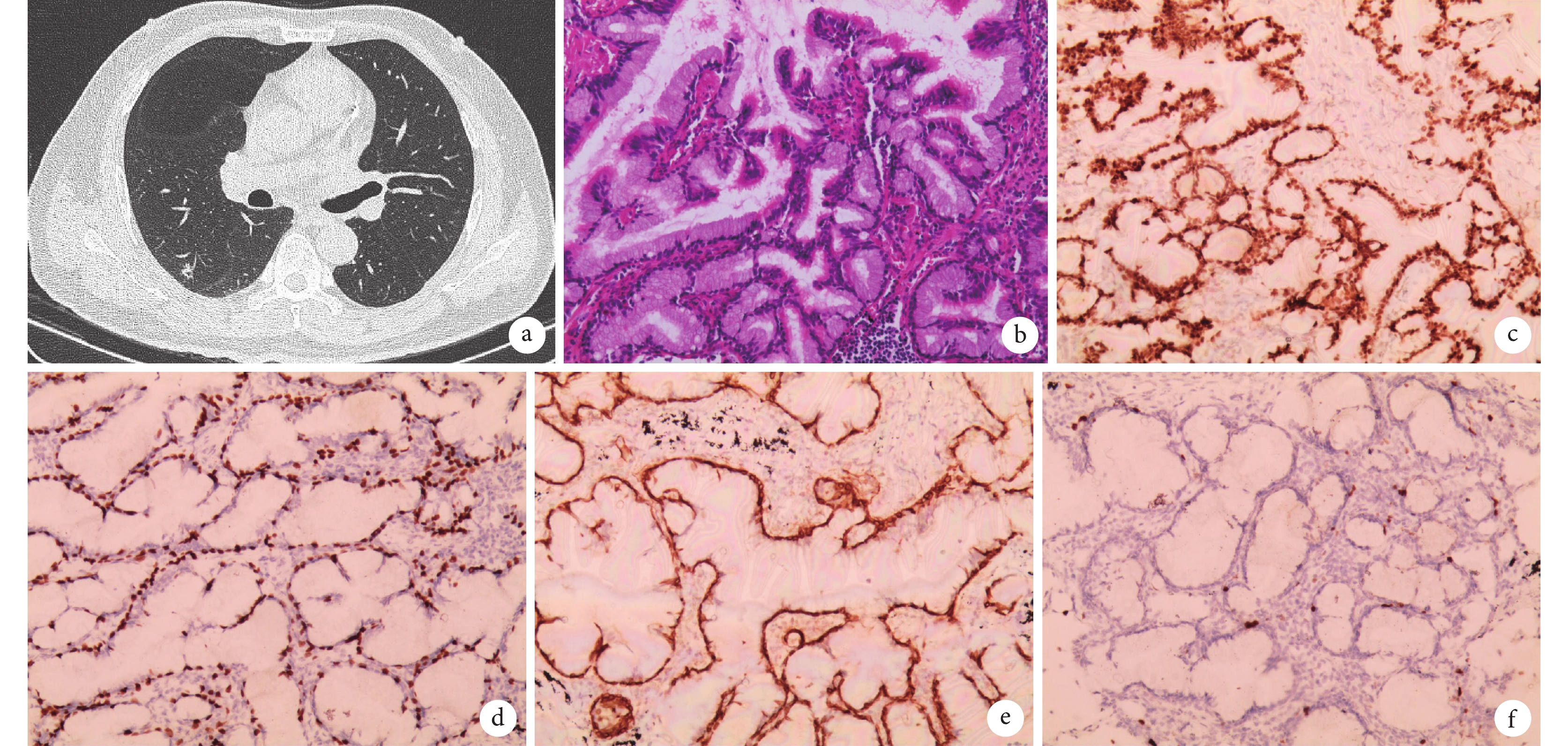

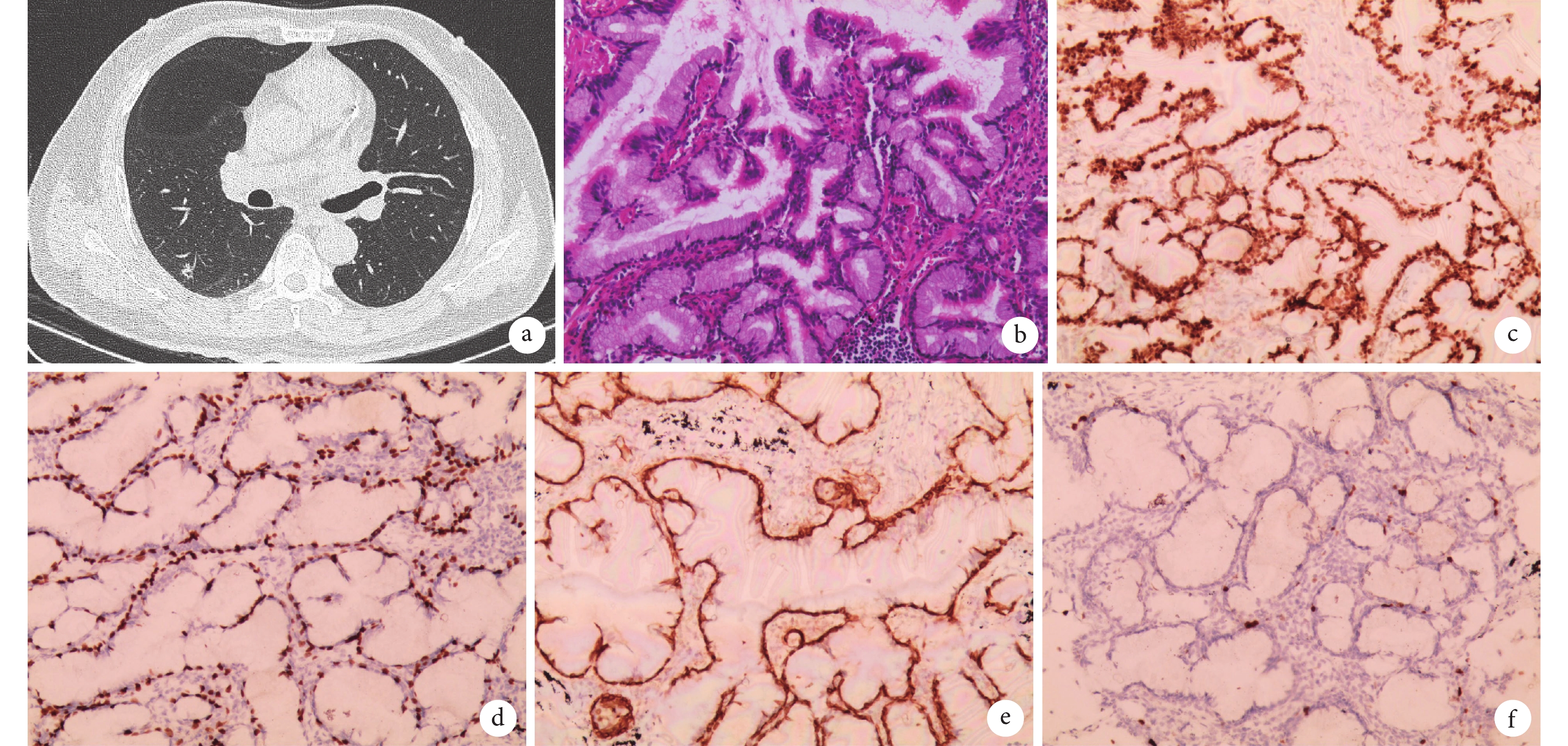

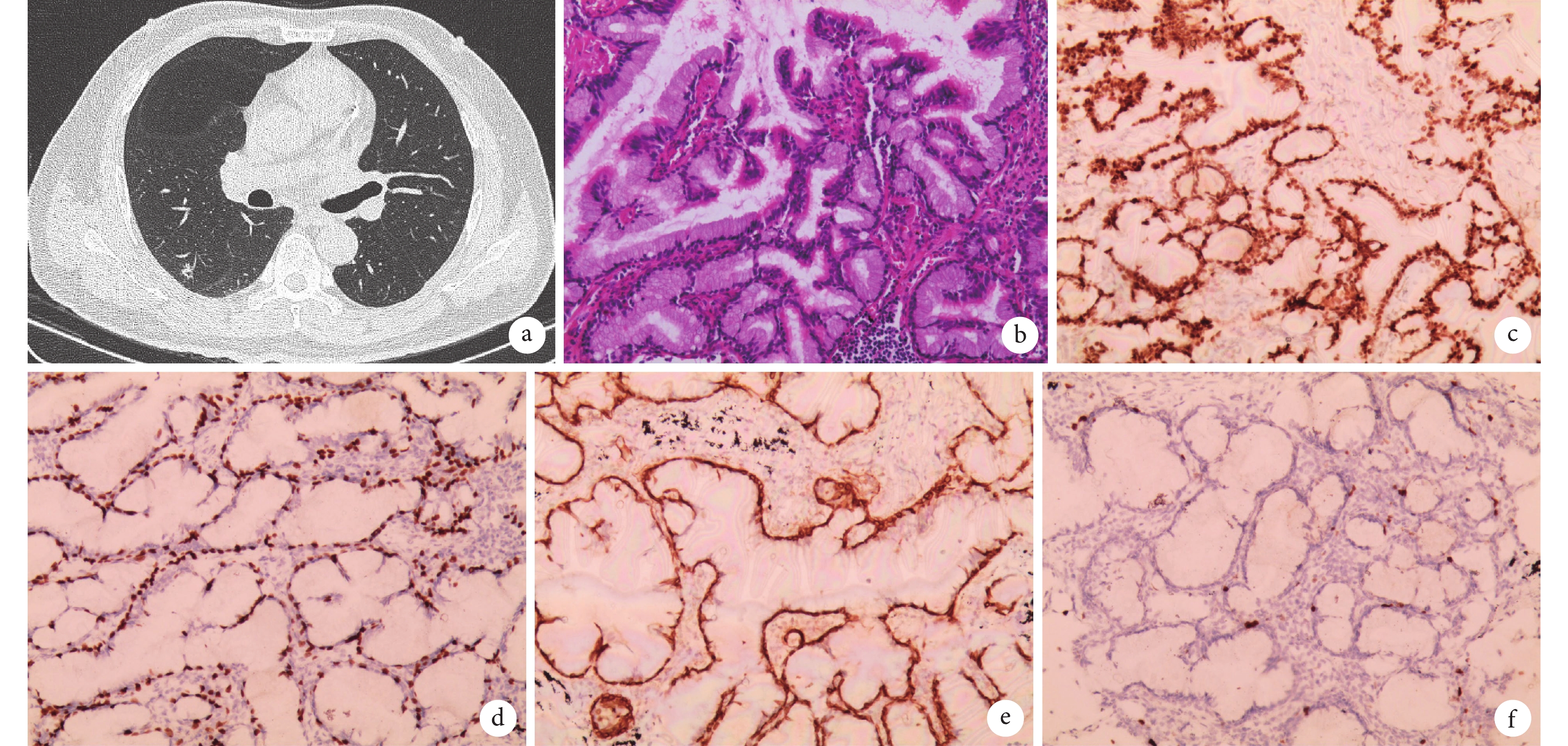

圖2

細支氣管腺瘤患者2 的CT影像及病理圖

圖2

細支氣管腺瘤患者2 的CT影像及病理圖

男,56歲,活動后心前區疼痛,行肺部CT發現右肺下葉小結節;CT影像及病理圖片:左肺下葉不規則實性結節,可見中央小空洞;鏡下:瘤細胞呈乳頭狀排列,腔面細胞由豐富的黏液細胞和纖毛細胞組成,伴有基底細胞圍繞;免疫組化:腔面細胞層TTF-1陽性表達;連續的基底細胞核p40陽性表達;基底細胞胞漿表達CK5/6;極少數腔面細胞及基底細胞表達Ki-67(MIB1)(約5%);a:右肺下葉實性小結節,可見中央小空洞及單支支氣管血管束連接征;b:病理確診細支氣管腺瘤(HE染色,×100);c:TTF-1(IHC染色,×100);d:p40(IHC染色,×100);e:CK5/6(IHC染色,×100);f:Ki-67(IHC染色,×100)

綜上,BA多好發于中老年患者,患者多無任何臨床癥狀。BA發病與是否存在肺部基礎疾病無關,與吸煙史無關,患者術后預后良好。BA的CT影像學特征:BA多發生于雙肺下葉,分布在外周肺野,BA在CT上影像表現多樣,常表現為純磨玻璃/混合磨玻璃結節、不規則實性小結節、中心小空洞,少數表現為較大結節或腫塊。形態不規則的星芒樣小結節、中心小空洞影、單支細支氣管血管束與病變相連為BA相對特異的影像學表現。總之,BA作為一種新近發現的肺部腫瘤,臨床癥狀不明顯,但有一定的影像學特征,在今后的工作中,我們將繼續擴大樣本量進一步完善研究。

利益沖突:無。

作者貢獻:張明輝、隋洺驊負責數據采集、分析及初稿撰寫;邱甜甜負責內容指導及數據分析;孫雪、譚曉負責病理診斷、數據采集及分析;侯代倫負責論文設計及審校。

細支氣管腺瘤(bronchiolar adenoma,BA)是一組起源于肺外周細支氣管上皮的良性或惡性潛能未定型腫瘤[1]。2018年Chang等[2]首先提出BA的概念,并依據腫瘤組織形態和免疫表型特征與近端細支氣管到遠端呼吸性細支氣管黏膜上皮變化的相似性,將BA分為近端型和遠端型。BA的提出是對肺纖毛黏液結節性乳頭狀腫瘤(ciliated muconodular papillary tumor,CMPT)的進一步擴充[3]。2021年第5版世界衛生組織胸部腫瘤最新分類中新增了BA/CMPT,并明確指出其為良性腫瘤[4]。目前對于BA/CMPT臨床及影像學特征方面的研究相對較少。本研究收集25例經手術病理確診的BA病例,總結BA的臨床及CT影像特點,以提高對該病的認識及其診斷與鑒別診斷能力,降低術前誤診率,為臨床擬定合理治療方案提供依據。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

回顧性分析于臨沂市人民醫院及煙臺毓璜頂醫院2016—2021年間病理確診為BA/CMPT患者的臨床資料。納入標準:(1)經術后病理顯示有BA形態特征并行免疫組織化學(免疫組化)染色明確診斷為BA;(2)有完整的臨床資料及影像學資料;(3)需有薄層重建圖像(層厚≤1.0 mm)。排除標準:(1)經影像科醫師確認因運動呼吸偽影過重等因素致圖像質量不能滿足診斷要求;(2)經病理免疫組化仍不能明確診斷BA/CMPT的患者。

1.2 檢查方法

采用16排以上多層螺旋 CT(MSCT)進行常規胸部掃描。所有患者取仰臥位,囑患者雙臂上舉過頭,吸氣后屏氣掃描。掃描范圍從肺尖到肺底。

常規CT掃描的技術參數為:管電壓100~120 kV,管電流100~350 mAs,掃描層厚5.0 mm,層距2.0~5.0 mm,矩陣512×512。掃描結束后使用骨算法和軟組織算法分別進行圖像的薄層重建,層厚≤1.0 mm。

1.3 圖像分析

對2名經驗豐富的影像科診斷醫師進行培訓,設定統一的評價標準,對納入研究的影像學檢查結果獨立進行分析,評估記錄,當意見不一致時,協商達成一致意見。主要觀察內容包括:病變部位、病變大小、病變密度(純磨玻璃、混合磨玻璃、實性結節)、病變CT值、病變形態及邊緣(與鄰近肺組織交界面是否清晰)以及以下伴隨征象:毛刺征、空泡征、空洞征、與相鄰近支氣管及血管束關系、與鄰近胸膜關系(有無胸膜牽拉形成胸膜凹陷征)。

1.4 統計學分析

采用SPSS 22.0軟件進行數據分析。正態分布的計量資料以均數±標準差( ±s)描述,計數資料以例或百分比(%)描述。

±s)描述,計數資料以例或百分比(%)描述。

1.5 倫理審查

本研究經臨沂市人民醫院醫學倫理委員會批準,批準號:YX200433。

2 結果

2.1 一般資料

最終共有25例BA/CMPT患者納入研究,其中男6例、女19例,年齡32~73(58.6±10.1)歲,≥60歲者15例(60.0%)。25例患者中,僅1例患者有吸煙史,2例患者有飲酒史。23例為體檢發現病變,1例因咳嗽、少量黃痰、咳血發現病變,1例因干咳10個月發現病變。12例無任何基礎疾病,9例有高血壓病史,5例有冠心病病史,4例有糖尿病病史,僅1例有慢性支氣管炎病史。術前13例行單光子發射計算機斷層成像術(single-photon emission computed tomography,SPECT)檢查,未見明顯異常。23例患者行胸部CT隨訪(術后8例患者半年或1年定期隨訪,15例患者不定期隨訪);2例患者因無任何臨床癥狀,術后未進行胸部CT隨訪復查,為電話隨訪。隨訪時間為14~45個月,所有患者狀態良好,隨訪期間均未出現復發或轉移;見表1。

2.2 影像資料

本組25例患者中,病變位于右肺上葉5例,右肺下葉8例,右肺中葉1例,左肺上葉3例,左肺下葉8例;位于雙肺上中葉9例,雙肺下葉16例。位于肺外帶22例,肺內中帶3例。

病變類圓形11例,不規則形星芒狀14例;邊界清楚22例,邊界不清3例;純磨玻璃/混合磨玻璃6例,實性結節19例;有中心小空洞11例,無中心小空洞14例;有單支細支氣管血管連接征18例,無供血血管征7例;與鄰近胸膜粘連6例,與鄰近胸膜無粘連19例;有縱隔淋巴結腫大1例,無縱隔淋巴結腫大24例;見表1。

25例患者中有2例行增強CT掃描,其中1例病變較小,較難測量實際CT值;另1例病變平掃CT值約為22 Hu,增強掃描動脈期CT值約為50 Hu,至靜脈期時CT值降低,約為32 Hu,病變增強幅度為28 Hu,增強病例數較少,本次研究對增強病例不作具體分析。

2.3 細支氣管腺瘤病理特征

25例BA患者病理特征為:(1)大體表現:無包膜、邊界清晰的灰白色結節,切面質軟,部分病例可有粘滑感,腫瘤最大徑4~26 mm。(2)鏡下表現:腫瘤呈結節狀生長,由不同比例的纖毛細胞、黏液細胞和基底細胞排列呈腺管樣、乳頭樣、平坦型結構,或以上幾種結構混合存在。腫瘤細胞無明顯異型性、未見明顯核分裂象和壞死。腫瘤周圍肺泡腔內常可見大量黏液,部分病例可觀察到腫瘤與支氣管血管束關系密切,腫瘤內及其周圍可見細支氣管及伴行的厚壁血管。(3)免疫組化:所有病例均通過免疫組化染色進一步明確診斷,TTF-1在腫瘤細胞呈強而彌漫陽性表達,CK5/6 和 p40 在基底細胞呈連續陽性表達,核增殖抗原Ki-67(MIB1)均為低表達(<5%)。(4)基因檢測:對本組6例患者行BRAF基因檢測(檢測位點T1799A),其中1例示BRAF基因V600E突變。

3 討論

3.1 細支氣管腺瘤的臨床分析

大多數BA患者發生在東亞地區[5],西方國家有少數病例報道[6]。這種不同的地域分布可能與基因有關,相信未來的研究可能會明確這些腫瘤的全球發病率,但目前尚不清楚這一病變是否存在種族易感性。BA多好發于中老年患者,女性占非常輕微的優勢,與文獻[5,7-9]報道基本相符。吸煙和BA之間沒有明確的相關性。BA患者通常無癥狀,大多數情況下病變多通過體檢或對其他疾病或惡性腫瘤進行隨訪時偶然發現[8,10-11]。本組僅1例患者有吸煙史,23例為體檢發現,僅1例因咳嗽、少量黃痰、咳血發現病變,另有1例因干咳10個月發現病變,該組病例大部分患者無吸煙史,這也證明了BA發病與吸煙史無明確關系,而且大多數患者無臨床癥狀;12例無任何基礎疾病,10例有高血壓病史,5例有冠心病病史,4例有糖尿病病史,僅有1例慢性支氣管炎病史,該組病例僅有1例患者有肺部基礎疾病,可以推測BA發病與是否存在肺部基礎疾病無關;術前13例病例行SPECT檢查,未見明顯異常;術后6例患者行BRAF基因檢測(檢測位點T1799A),其中1例BRAF基因V600E突變;所有病變免疫組化Ki-67(MIB1)均<5%;術后隨訪14~45個月均未見復發及轉移,這也證明了BA為一種良性腫瘤性病變。

病理上,BA肉眼可見邊界清晰的灰白色結節,BA腫瘤切片多較柔軟,邊界清楚,無包膜,部分病變切面呈膠凍狀或黏液狀,位于胸膜表面正下方的很少見到胸膜回縮。鏡下觀察:大部分病變病灶中央或周圍可見支氣管和小動脈伴隨。腫瘤細胞由腔面細胞層和基底細胞層組成,腔面細胞層含數量不等的纖毛柱狀細胞、黏液細胞[7-8,12]。根據腔面細胞組成將其分為近端型和遠端型,近端型多呈乳頭型或平坦型,含中等到豐富的黏液細胞和纖毛細胞,腔面細胞TTF-1陰性或弱陽性,類似于近端細支氣管的細胞構成。遠端型多呈平坦型,腫瘤細胞排列成腺管狀或貼壁樣生長。腫瘤僅含有少量甚至沒有黏液細胞和纖毛細胞,腔面細胞TTF-1陽性,類似呼吸性細支氣管或肺泡管[2,13-16]。無論是近端型還是遠端型,均無特殊臨床意義。

目前BA的首選治療方法為手術切除,根據腫瘤位置及大小決定手術方式,肺邊緣陰性的肺楔形切除術或部分切除術后患者均預后良好。將來,利用影像學及病理學技術,在術前明確BA診斷,能更好地確定手術范圍,在保證患者預后的情況下盡可能保留患者肺功能,提高患者術后生活質量。

3.2 細支氣管腺瘤的CT影像學特征

本研究中發現,64.0%(16/25)BA發生于雙肺下葉,其中32.0%(8/25)發生于右肺下葉;88.0%(22/25)發生于肺外帶。BA好發生于雙肺下葉肺野外帶,以右肺下葉偏多,與文獻[17-18]報道相符。25例病例中,病變形態為類圓形占44.0%(11/25),病變形態表現為不規則形占56.0%(14/25),影像學上BA多表現為邊界清晰的不規則形小結節影,與文獻[19]報道一致。本組病例表現為純磨玻璃/混合磨玻璃結節占24.0%(6/25),表現為實性結節占76.0%(19/25);BA可以表現為純磨玻璃或者混合磨玻璃結節,但更多表現為實性不規則小結節影,本組病例中表現為實性小結節占76.0%。本組病例出現中心小空洞的占44.0%(11/25),無中心小空洞的占56.0%(14/25),BA在CT上表現為中央小空洞,中央小空洞可能代表擴張的支氣管或黏液池[20]。有單支細支氣管血管征的占72.0%(18/25),無單支細支氣管血管征的占28.0%(7/25)。CT影像上發現,BA多為中等大小的血管和細支氣管并行,支氣管血管束與病變相連。與鄰近胸膜粘連的占24.0%(6/25),與鄰近胸膜無粘連的占76.0%(19/25);部分BA周圍的一些反應性改變,可能會與鄰近胸膜輕度粘連。BA是一種良性腫瘤,無淋巴結及其他轉移情況。本組病例中有1例患者淋巴結腫大,CT上該淋巴結內部可見脂肪組織,術后病理顯示該腫大淋巴結為反應性增生,無轉移情況。

BA影像表現多樣,有文獻[21]報道BA也可表現為囊腔型或囊腫型,但更多表現為不規則實性小結節型。不規則實性小結節型BA可呈明顯不規則改變而表現為類似小星芒樣改變,與原位腺癌及微浸潤腺癌的表現明顯不同,推測該征象可作為診斷BA的特征性影像學表現(圖1)。部分病變中心區可見小空洞樣改變,腫瘤內黏液池的存在,可能是CT上小空洞形成的原因,中央小空洞也為BA的一個較特征性影像學征象[11,14](圖2)。病理上,BA位于細支氣管周圍,可觀察到進入腫瘤的不成對的肌性中等大小動脈,在CT影像上可見BA與細支氣管血管束相連,我們認為這可以叫單支細支氣管血管束連接征,如果在橫斷位沒能發現單支細支氣管血管束連接征,可以通過多平面重建(multi-planar reconstruction,MPR)尋找這一征象,可能會在MPR圖像中找到單支細支氣管血管束連接征,這也是BA的一個特征性影像學表現。綜上,形態不規則的星芒樣小結節、中心小空洞影、單支細支氣管血管束與病變相連為BA相對特異的影像學表現。增強CT掃描,BA可能為中等強化,因本組病變僅有1例增強CT可測得CT值,尚不能明確BA的強化CT特征。

圖1

細支氣管腺瘤患者1 的CT影像及病理圖

圖1

細支氣管腺瘤患者1 的CT影像及病理圖

女,55歲,體檢發現左肺下葉小結節;CT影像及病理圖片:左肺下葉不規則實性結節,呈星芒樣改變;鏡下:腫瘤細胞沿肺泡壁生長,由基底細胞層和腔面細胞層構成雙層結構,腔面細胞層由纖毛細胞構成,呈貼壁狀生長;免疫組化:基底細胞層和腔面細胞層纖毛細胞表達TTF-1;基底細胞核p40陽性表達;基底細胞胞漿表達CK5/6;極少數基底細胞及腔面細胞表達Ki-67(MIB1)(約1%);a:左肺下葉不規則小結節,呈星芒樣改變;b:病理確診細支氣管腺瘤(HE染色,×100);c:TTF-1(IHC染色,×100);d:p40(IHC染色,×100);e:CK5/6(IHC染色,×100);f:Ki-67(IHC染色,×100)

圖2

細支氣管腺瘤患者2 的CT影像及病理圖

圖2

細支氣管腺瘤患者2 的CT影像及病理圖

男,56歲,活動后心前區疼痛,行肺部CT發現右肺下葉小結節;CT影像及病理圖片:左肺下葉不規則實性結節,可見中央小空洞;鏡下:瘤細胞呈乳頭狀排列,腔面細胞由豐富的黏液細胞和纖毛細胞組成,伴有基底細胞圍繞;免疫組化:腔面細胞層TTF-1陽性表達;連續的基底細胞核p40陽性表達;基底細胞胞漿表達CK5/6;極少數腔面細胞及基底細胞表達Ki-67(MIB1)(約5%);a:右肺下葉實性小結節,可見中央小空洞及單支支氣管血管束連接征;b:病理確診細支氣管腺瘤(HE染色,×100);c:TTF-1(IHC染色,×100);d:p40(IHC染色,×100);e:CK5/6(IHC染色,×100);f:Ki-67(IHC染色,×100)

綜上,BA多好發于中老年患者,患者多無任何臨床癥狀。BA發病與是否存在肺部基礎疾病無關,與吸煙史無關,患者術后預后良好。BA的CT影像學特征:BA多發生于雙肺下葉,分布在外周肺野,BA在CT上影像表現多樣,常表現為純磨玻璃/混合磨玻璃結節、不規則實性小結節、中心小空洞,少數表現為較大結節或腫塊。形態不規則的星芒樣小結節、中心小空洞影、單支細支氣管血管束與病變相連為BA相對特異的影像學表現。總之,BA作為一種新近發現的肺部腫瘤,臨床癥狀不明顯,但有一定的影像學特征,在今后的工作中,我們將繼續擴大樣本量進一步完善研究。

利益沖突:無。

作者貢獻:張明輝、隋洺驊負責數據采集、分析及初稿撰寫;邱甜甜負責內容指導及數據分析;孫雪、譚曉負責病理診斷、數據采集及分析;侯代倫負責論文設計及審校。